优化分论点,冲刺最高分-备战2025年高考语文写作技巧点金石(全国通用)课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 优化分论点,冲刺最高分-备战2025年高考语文写作技巧点金石(全国通用)课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 10:07:37 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

优化分论点,冲刺最高分

——以2023年新课标Ⅰ卷为例

真题呈现

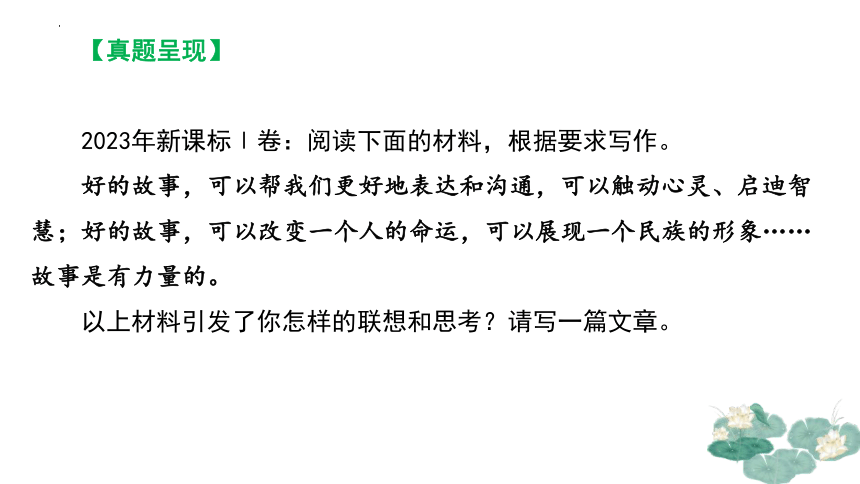

【真题呈现】

2023年新课标Ⅰ卷:阅读下面的材料,根据要求写作。

好的故事,可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧;好的故事,可以改变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

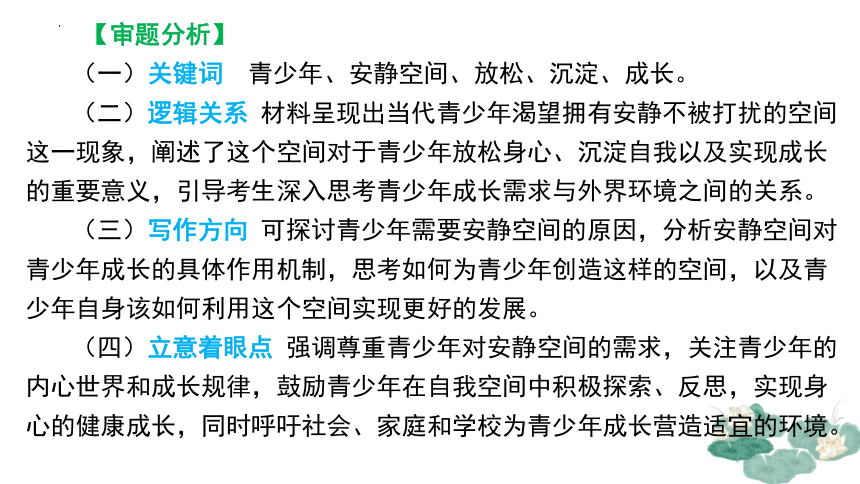

【审题分析】

(一)关键词 青少年、安静空间、放松、沉淀、成长。

(二)逻辑关系 材料呈现出当代青少年渴望拥有安静不被打扰的空间这一现象,阐述了这个空间对于青少年放松身心、沉淀自我以及实现成长的重要意义,引导考生深入思考青少年成长需求与外界环境之间的关系。

(三)写作方向 可探讨青少年需要安静空间的原因,分析安静空间对青少年成长的具体作用机制,思考如何为青少年创造这样的空间,以及青少年自身该如何利用这个空间实现更好的发展。

(四)立意着眼点 强调尊重青少年对安静空间的需求,关注青少年的内心世界和成长规律,鼓励青少年在自我空间中积极探索、反思,实现身心的健康成长,同时呼吁社会、家庭和学校为青少年成长营造适宜的环境。

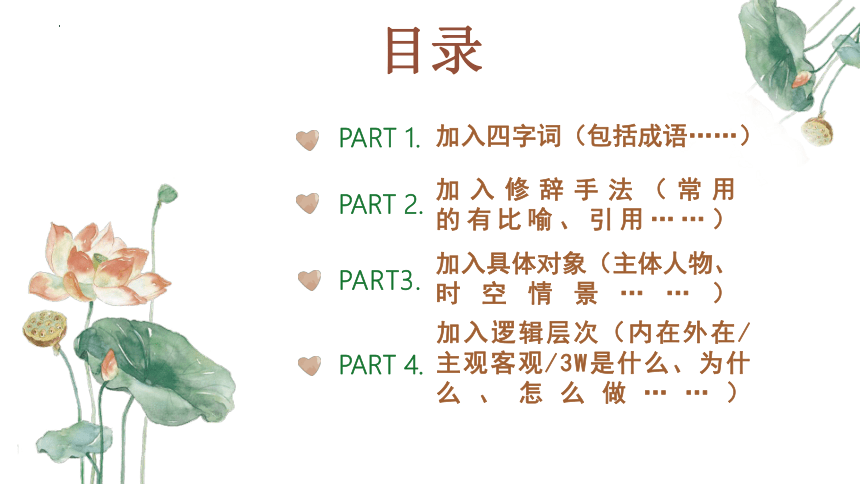

技巧点拨

加入具体对象(主体人物、时空情景……)

加入逻辑层次(内在外在/主观客观/3W是什么、为什么、怎么做……)

PART 1.

加入修辞手法(常用

的有比喻、引用……)

PART 2.

加入四字词(包括成语……)

PART 4.

PART3.

目录

一、加入四字词

四字词能凝练语言、增强文采,体现文化积淀与逻辑严密性。

1.作用分析

①提升语言质感:如“薪火绵延”“郁郁葱葱”替代“传承文化”“充满生机”。

②强化主题深度:如“文以载道”点明故事的文化功能,“知行合一”强调实践意义。

2.实例示范

原句:故事能传递文化。

优化:故事如“薪火绵延”,以“文以载道”之力,让文明“郁郁葱葱”。

原句:好的故事改变命运。

优化:故事如“暗室逢灯”,以“振聋发聩”之声,助人“绝处逢生”。

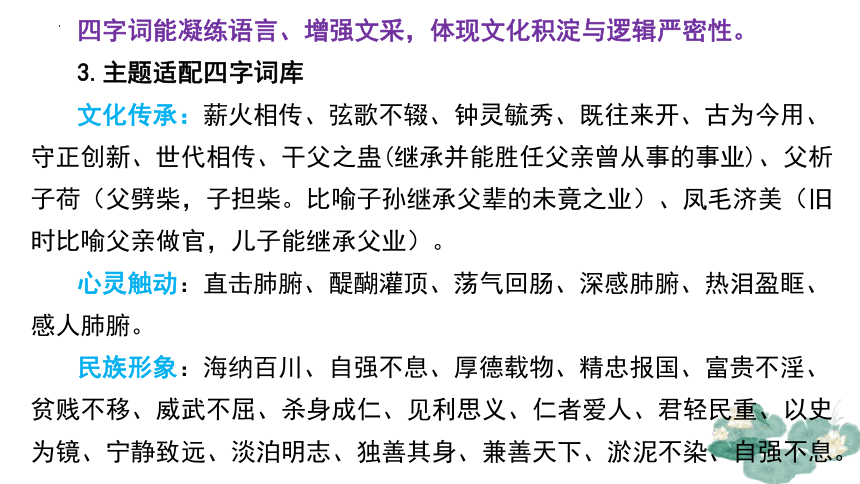

四字词能凝练语言、增强文采,体现文化积淀与逻辑严密性。

3.主题适配四字词库

文化传承:薪火相传、弦歌不辍、钟灵毓秀、既往来开、古为今用、守正创新、世代相传、干父之蛊(继承并能胜任父亲曾从事的事业)、父析子荷(父劈柴,子担柴。比喻子孙继承父辈的未竟之业)、凤毛济美(旧时比喻父亲做官,儿子能继承父业)。

心灵触动:直击肺腑、醍醐灌顶、荡气回肠、深感肺腑、热泪盈眶、感人肺腑。

民族形象:海纳百川、自强不息、厚德载物、精忠报国、富贵不淫、 贫贱不移、威武不屈、杀身成仁、见利思义、仁者爱人、君轻民重、以史为镜、宁静致远、淡泊明志、独善其身、兼善天下、淤泥不染、自强不息。

二、加入修辞手法

理论:修辞赋予抽象概念形象化,增强感染力与说服力。

1.比喻:将故事的力量具象化

原句:故事连接过去和现在。

优化:故事是“时空的桥梁”,一端连着《诗经》的“蒹葭苍苍”,一端通向元宇宙的“数字原野”。

其他比喻:

①好的故事如同心灵的桥梁,跨越人与人之间的鸿沟,让表达与沟通畅通无阻。

②在人生的舞台上,好故事是那绚丽的灯光,照亮我们的内心世界。好故事是知识花园中的花蜜,我们汲取其中的养分,不断充实自己;它是成长道路上的阶梯,帮助我们一步步迈向更高的境界。每一个好故事都是一颗希望的种子,在我们心中生根发芽,绽放出绚丽多彩的花朵。

理论:修辞赋予抽象概念形象化,增强感染力与说服力。

2.引用:借经典名句增权威性

原句:故事启迪智慧。

优化:如司马迁“究天人之际,通古今之变”,故事让个体“以史为鉴,可知兴替”。

其他引用:

①“随风潜入夜,润物细无声”,好的故事就像那无声的春雨,滋润着我们的心田,悄无声息地改变着我们的思维和行为。

②古人云:“以史为鉴,可以知兴替。”历史故事便是一部部生动的教材,它们蕴含着古人的智慧和经验,让我们从过去的兴衰成败中汲取教训。

③面对生活的迷茫与困惑,我们要牢记“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。好的故事往往能在困境中为我们指引方向,让我们看到希望的曙光。

理论:修辞赋予抽象概念形象化,增强感染力与说服力。

3.排比:强化节奏与层次

原句:故事影响个人、民族、世界。

优化:故事是“个人的精神灯塔”,是“民族的基因密码”,是“人类文明的通用语言”。

排比式分论点示例

学习好的故事,可改变命运。

学习好的故事,可启迪心智。

学习好的故事,接续中国力量。

三、加入具体对象

理论:具体对象使论证真实可感,避免空泛议论。

1.历史人物:以典型故事承载文化

原句:历史故事很重要。

优化:敦煌壁画中“飞天”的衣袂翩跹,讲述着盛唐的开放包容;张骞“凿空西域”的驼铃,至今回响在“一带一路”的蓝图中。

2.现代场景:结合热点与科技

原句:现代故事传递价值观。

优化:《流浪地球》以“带着地球去流浪”的东方浪漫,在好莱坞科幻霸权中劈开一道“中国式集体主义”的星河。

3.个人经历:以小见大引发共鸣

原句:故事改变我的命运。

优化:爷爷口中“半条棉被”的红军故事,让“为人民服务”从课本铅字化作我志愿填报时“师范专业”的坚定选择。

四、加入逻辑层次

理论:逻辑层次体现思维深度,避免平面化论述。

1.3W法(是什么—为什么—怎么做)

是什么:故事是“文明的DNA”,记录族群记忆(如《荷马史诗》定义希腊精神)。

为什么:故事填补理性逻辑的缝隙,如《论语》用“子路问津”寓言解答抽象仁道。

怎么做:创作需“守正创新”,如《长安三万里》以动画复活唐诗,让传统“破圈”年轻群体。

理论:逻辑层次体现思维深度,避免平面化论述。

2.主客观双线分析

主观:故事唤醒个体情感(如《活着》让读者在福贵的苦难中照见自身韧性)。

客观:故事塑造集体认同(如《觉醒年代》用影视语言重构“新青年”的信仰图谱)。

3.递进式结构

个人层面:故事治愈心灵(如史铁生《我与地坛》对抗虚无);

国家层面:故事凝聚认同(如《黄河大合唱》激荡抗战精神);

文明层面:故事对话世界(如《三体》输出中国科幻的宇宙观)。

综合运用示例

示例一:

从内在情感角度看,好故事能触动我们内心最柔软的地方,引发情感共鸣,让我们体验到喜怒哀乐,丰富我们的情感世界,使我们更加懂得理解和包容。

从外在行为方面讲,好故事具有示范引领作用,它能引导我们的行为方式。那些正能量的故事,激励我们积极向上,培养良好的品德和行为习惯,在社会生活中传递温暖与善意。

综合运用示例

示例二:

共情能力是感受故事力量的基础,我们要学会设身处地去感受故事中人物的情感,这样才能真正领略故事的魅力,从中获得触动和启发。

分析能力是挖掘故事价值的关键,面对众多故事,我们要运用分析能力,辨别故事的优劣,提取其中的精华,将故事中的智慧转化为自己的知识和能力。

传播能力是发挥故事力量的保障,我们要善于将好故事分享给更多人,通过讲述、写作等方式,让故事的力量在更广泛的范围内传播,影响更多的人。

敬 请 指 正

优化分论点,冲刺最高分

——以2023年新课标Ⅰ卷为例

真题呈现

【真题呈现】

2023年新课标Ⅰ卷:阅读下面的材料,根据要求写作。

好的故事,可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧;好的故事,可以改变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

【审题分析】

(一)关键词 青少年、安静空间、放松、沉淀、成长。

(二)逻辑关系 材料呈现出当代青少年渴望拥有安静不被打扰的空间这一现象,阐述了这个空间对于青少年放松身心、沉淀自我以及实现成长的重要意义,引导考生深入思考青少年成长需求与外界环境之间的关系。

(三)写作方向 可探讨青少年需要安静空间的原因,分析安静空间对青少年成长的具体作用机制,思考如何为青少年创造这样的空间,以及青少年自身该如何利用这个空间实现更好的发展。

(四)立意着眼点 强调尊重青少年对安静空间的需求,关注青少年的内心世界和成长规律,鼓励青少年在自我空间中积极探索、反思,实现身心的健康成长,同时呼吁社会、家庭和学校为青少年成长营造适宜的环境。

技巧点拨

加入具体对象(主体人物、时空情景……)

加入逻辑层次(内在外在/主观客观/3W是什么、为什么、怎么做……)

PART 1.

加入修辞手法(常用

的有比喻、引用……)

PART 2.

加入四字词(包括成语……)

PART 4.

PART3.

目录

一、加入四字词

四字词能凝练语言、增强文采,体现文化积淀与逻辑严密性。

1.作用分析

①提升语言质感:如“薪火绵延”“郁郁葱葱”替代“传承文化”“充满生机”。

②强化主题深度:如“文以载道”点明故事的文化功能,“知行合一”强调实践意义。

2.实例示范

原句:故事能传递文化。

优化:故事如“薪火绵延”,以“文以载道”之力,让文明“郁郁葱葱”。

原句:好的故事改变命运。

优化:故事如“暗室逢灯”,以“振聋发聩”之声,助人“绝处逢生”。

四字词能凝练语言、增强文采,体现文化积淀与逻辑严密性。

3.主题适配四字词库

文化传承:薪火相传、弦歌不辍、钟灵毓秀、既往来开、古为今用、守正创新、世代相传、干父之蛊(继承并能胜任父亲曾从事的事业)、父析子荷(父劈柴,子担柴。比喻子孙继承父辈的未竟之业)、凤毛济美(旧时比喻父亲做官,儿子能继承父业)。

心灵触动:直击肺腑、醍醐灌顶、荡气回肠、深感肺腑、热泪盈眶、感人肺腑。

民族形象:海纳百川、自强不息、厚德载物、精忠报国、富贵不淫、 贫贱不移、威武不屈、杀身成仁、见利思义、仁者爱人、君轻民重、以史为镜、宁静致远、淡泊明志、独善其身、兼善天下、淤泥不染、自强不息。

二、加入修辞手法

理论:修辞赋予抽象概念形象化,增强感染力与说服力。

1.比喻:将故事的力量具象化

原句:故事连接过去和现在。

优化:故事是“时空的桥梁”,一端连着《诗经》的“蒹葭苍苍”,一端通向元宇宙的“数字原野”。

其他比喻:

①好的故事如同心灵的桥梁,跨越人与人之间的鸿沟,让表达与沟通畅通无阻。

②在人生的舞台上,好故事是那绚丽的灯光,照亮我们的内心世界。好故事是知识花园中的花蜜,我们汲取其中的养分,不断充实自己;它是成长道路上的阶梯,帮助我们一步步迈向更高的境界。每一个好故事都是一颗希望的种子,在我们心中生根发芽,绽放出绚丽多彩的花朵。

理论:修辞赋予抽象概念形象化,增强感染力与说服力。

2.引用:借经典名句增权威性

原句:故事启迪智慧。

优化:如司马迁“究天人之际,通古今之变”,故事让个体“以史为鉴,可知兴替”。

其他引用:

①“随风潜入夜,润物细无声”,好的故事就像那无声的春雨,滋润着我们的心田,悄无声息地改变着我们的思维和行为。

②古人云:“以史为鉴,可以知兴替。”历史故事便是一部部生动的教材,它们蕴含着古人的智慧和经验,让我们从过去的兴衰成败中汲取教训。

③面对生活的迷茫与困惑,我们要牢记“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。好的故事往往能在困境中为我们指引方向,让我们看到希望的曙光。

理论:修辞赋予抽象概念形象化,增强感染力与说服力。

3.排比:强化节奏与层次

原句:故事影响个人、民族、世界。

优化:故事是“个人的精神灯塔”,是“民族的基因密码”,是“人类文明的通用语言”。

排比式分论点示例

学习好的故事,可改变命运。

学习好的故事,可启迪心智。

学习好的故事,接续中国力量。

三、加入具体对象

理论:具体对象使论证真实可感,避免空泛议论。

1.历史人物:以典型故事承载文化

原句:历史故事很重要。

优化:敦煌壁画中“飞天”的衣袂翩跹,讲述着盛唐的开放包容;张骞“凿空西域”的驼铃,至今回响在“一带一路”的蓝图中。

2.现代场景:结合热点与科技

原句:现代故事传递价值观。

优化:《流浪地球》以“带着地球去流浪”的东方浪漫,在好莱坞科幻霸权中劈开一道“中国式集体主义”的星河。

3.个人经历:以小见大引发共鸣

原句:故事改变我的命运。

优化:爷爷口中“半条棉被”的红军故事,让“为人民服务”从课本铅字化作我志愿填报时“师范专业”的坚定选择。

四、加入逻辑层次

理论:逻辑层次体现思维深度,避免平面化论述。

1.3W法(是什么—为什么—怎么做)

是什么:故事是“文明的DNA”,记录族群记忆(如《荷马史诗》定义希腊精神)。

为什么:故事填补理性逻辑的缝隙,如《论语》用“子路问津”寓言解答抽象仁道。

怎么做:创作需“守正创新”,如《长安三万里》以动画复活唐诗,让传统“破圈”年轻群体。

理论:逻辑层次体现思维深度,避免平面化论述。

2.主客观双线分析

主观:故事唤醒个体情感(如《活着》让读者在福贵的苦难中照见自身韧性)。

客观:故事塑造集体认同(如《觉醒年代》用影视语言重构“新青年”的信仰图谱)。

3.递进式结构

个人层面:故事治愈心灵(如史铁生《我与地坛》对抗虚无);

国家层面:故事凝聚认同(如《黄河大合唱》激荡抗战精神);

文明层面:故事对话世界(如《三体》输出中国科幻的宇宙观)。

综合运用示例

示例一:

从内在情感角度看,好故事能触动我们内心最柔软的地方,引发情感共鸣,让我们体验到喜怒哀乐,丰富我们的情感世界,使我们更加懂得理解和包容。

从外在行为方面讲,好故事具有示范引领作用,它能引导我们的行为方式。那些正能量的故事,激励我们积极向上,培养良好的品德和行为习惯,在社会生活中传递温暖与善意。

综合运用示例

示例二:

共情能力是感受故事力量的基础,我们要学会设身处地去感受故事中人物的情感,这样才能真正领略故事的魅力,从中获得触动和启发。

分析能力是挖掘故事价值的关键,面对众多故事,我们要运用分析能力,辨别故事的优劣,提取其中的精华,将故事中的智慧转化为自己的知识和能力。

传播能力是发挥故事力量的保障,我们要善于将好故事分享给更多人,通过讲述、写作等方式,让故事的力量在更广泛的范围内传播,影响更多的人。

敬 请 指 正

同课章节目录