2025主体段七大技巧(七招拿满分)课件(共36张PPT)2025年高考语文议论文写作核心技法指导

文档属性

| 名称 | 2025主体段七大技巧(七招拿满分)课件(共36张PPT)2025年高考语文议论文写作核心技法指导 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 33.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 10:08:44 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

2025议论文主体段

七大技巧(七招拿满分)

学习目标

1、了解议论文主体段的基本结构安排,

2、掌握主体段的七大写作技巧,并能利用各种素材熟练写作。

主体段解析

第一章

议论文三要素

◎论点——作者对所论述问题的观点和主张。

◎论据——作者提出自己的观点、主张的理由和依据,是用来证明论点的材料。

◎论证——运用论据来证明论点的过程和方法。

议论文的要素:

1

2

3

论点

论据

论证

三者缺一不可

论题、论点、论据、论证、论证方法

(议论文三要素)

何为主体段

高中议论文的主体段是文章论证核心观点的关键部分,在全文中占据重要地位。这些200字左右的段落单元,承担着将抽象论点转化为具体认知的使命,如同显微镜下的切片,将思想的肌理完整呈现。

主体段的核心结构遵循"三阶论证法则"。首句作为观点定位器,以简明判断句确定论述方向,如"创新精神是突破认知边界的引擎"。随后展开的论据链条需包含事实性材料与逻辑性推导:引用爱迪生改良电灯时2000次实验的数据,辅以同时代煤气灯企业的保守经营案例,形成纵向历史坐标与横向对比坐标系。论证高潮出现在逻辑推演环节,通过假设论证法揭示创新与守旧的本质差异:"若缺乏持续迭代的勇气,电灯革命将止步于实验室,人类文明将永驻烛光时代"。

段落内部需构建"证据-分析-结论"的黄金三角。当论证科技创新的社会价值时,可先引用世界知识产权组织2023年全球创新指数报告,接着分析数据背后反映的产业升级规律,最后推导出创新驱动发展的必然性。这种环环相扣的结构,使每个论据都成为逻辑链条中不可或缺的环节。

段落间的衔接艺术体现思维的流动性。使用"不仅...更..."的递进关联词,或"相较于...另一维度..."的对比过渡,能使各主体段形成思维接力。在论证教育改革重要性时,首段剖析知识传授模式,次段转向能力培养维度,末段升华至人格塑造层面,构成螺旋上升的认知阶梯。

何为主体段结构?

结构就是文章内容的组合构造,是文章思路的外现。

结构严谨就是作文思路的展开有步骤、有次序,层次分明,条理清楚,段落的划分和安排恰当,各个部分的布局合理,有头有尾,有过渡有照应。

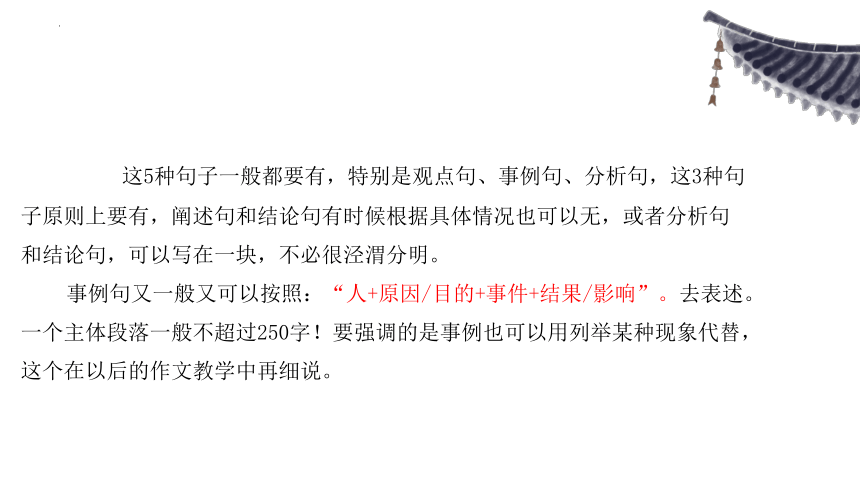

议论文是围绕“论点”展开点,论证论点的关键就是主体段落,它是指议论文的核心,能对中心论点进行充分论证的主体段落是文章拿高分的关键。要增强议论文的论述性,关键是要写好议论文的主体段落。一篇好的议论文的主体段落,一般包括5种句子,它们依次是1、观点句、2阐释句、3事例句、4分析句、5结论句,它们的功能是各不相同的。1观点句,放在段首,紧扣总论,准确鲜明;2阐释句,紧跟观点句,阐述并丰富观点句,力求清晰简洁易懂;3事例句,紧接阐释句,举事实论证,叙述讲究简明扼要,选材角度准确;4分析句,结合材料,就事论理,对事实进行剖析;5结论句,归纳结论,回应段首观点句,由个别到一般。

这5种句子一般都要有,特别是观点句、事例句、分析句,这3种句子原则上要有,阐述句和结论句有时候根据具体情况也可以无,或者分析句和结论句,可以写在一块,不必很泾渭分明。

事例句又一般又可以按照:“人+原因/目的+事件+结果/影响”。去表述。一个主体段落一般不超过250字!要强调的是事例也可以用列举某种现象代替,这个在以后的作文教学中再细说。

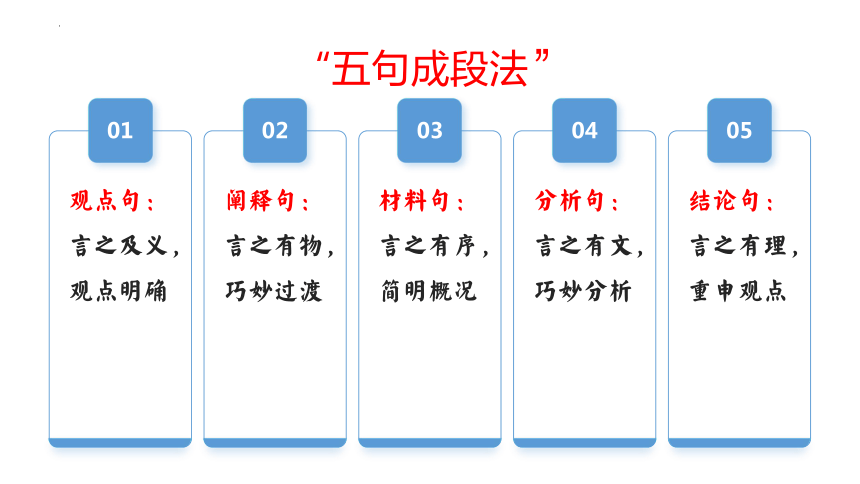

“五句成段法”

观点句:言之及义,观点明确

01

阐释句:

言之有物,巧妙过渡

02

材料句:言之有序,简明概况

03

分析句:言之有文,巧妙分析

04

结论句:言之有理,重申观点

05

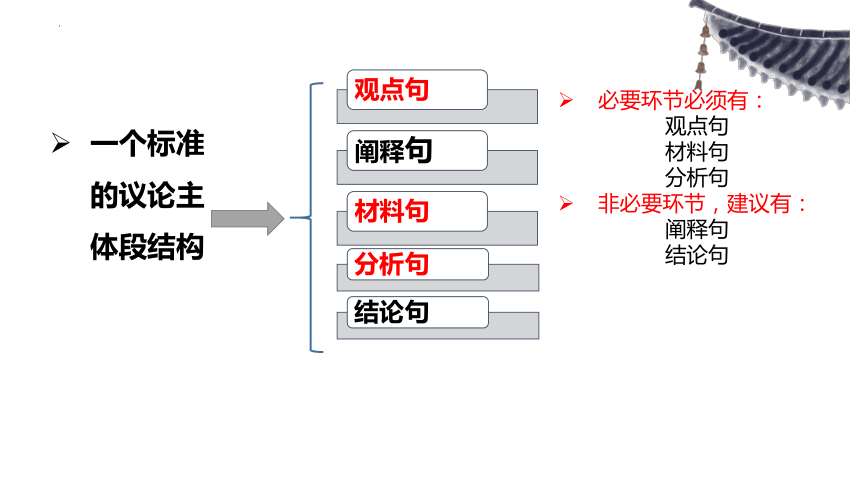

一个标准的议论主体段结构

必要环节必须有:

观点句

材料句

分析句

非必要环节,建议有:

阐释句

结论句

真题文段展示

第二章

真题解读,语段示范

(2024新课标1卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

请就材料的“人工智能与问题”的二元思辨,写一个议论文主体段。

要求:①必须写观点句、事例句、分析句。②字数控制在200—300字。

【文段1】

人工智能本质上是一种智能程序,面对复杂的情感世界和含糊繁复的现实时,它就很容易人工“智障”。(观点句)“你我之间的距离有多远”,人工智能可以给出一个具体的数字,却无法深情的回答到“你我之间的距离很远,远到‘我就站在你身边,你却不知道我爱你’;在考场,人工智能可以快速完成答卷,秒杀“尖子生”,却无法给出能激发思维的个性化的答案;在棋类竞技领域,AI可以完胜“大师”们,却无法下出值得玩味欣赏的“神来之招”。(事例句)人工智能恰如“硬币的两面”,遇到问题时,我们可以轻易地通过搜索引擎得到答案,但是它的答案并不是完美无缺的,我们不能迷信它,更不能对它形成惯性依赖,成为它的奴隶。(分析+小结句)

【文段2】

人工智能是有知识边界的,它的容积是我们已知的世界和认知,探索和认知新的世界,人才是当之无愧的主角。(观点句)未知的世界,新领域的求索,靠的是人的主观能动性,而非人工智能。(阐述句)嫦娥五号怎样才能稳稳地在月背降落?人工智能给不出答案,能给出这个答案的,是不畏困难和不断探索的中国科学航天工作者;如何让“蛟龙号”能够下潜到深海,探索未知的海洋世界?人工智能可以提供一些设计思路,但真正的创新和关键技术的突破,依赖于我国海洋工程专家的深入研究和反复试验;面对突如其来的新冠疫情时,人工智能虽然能辅助分析病毒基因序列,但真正的疫苗研发却需要钟南山和李兰娟等医学者的深入研究和临床试验。(材料句)人工智能是有局限性的,它的知识容量是已知的世界,超出知识边界,它就是无能的。(分析句)探索新的领域,获取新的认知,我们可以与人工智能同行,但是它的作用不是使问题越来越少,反而是要使问题越来越多。未知世界的探索,主角是人,人工智能不能越俎代庖。(小结句)

【文段3】

“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”在信息时代,我们借助人工智能,如同驾驶一艘装备精良的帆船,助我们乘风破浪。(观点句)昔日,我们或许需要翻阅厚重的典籍,方能寻得一丝线索;如今,只需轻触屏幕,便能得到详尽的解答。从古老的诗词歌赋,到前沿的科学技术;从宇宙的奥秘,到微观的生命现象,人工智能都能为我们提供丰富的知识和见解。(材料句)当然,我们在享受人工智能带来的便利的同时,也不能滋生懒惰享受之性情,正如航海者不会因拥有先进的船只而停止探索,我们也不应因拥有智能之舟而停止对知识的追求。(小结句)

七大技巧

第三章

技巧1(材料句):叙例虚拟场景,形成排比

烈日下,袁隆平一次次潜心试验,以汗水浇灌杂交水稻;风雨中,南仁东一趟趟勘探重峦洼地,为“中国天眼”殚精竭虑;病房里,林俊德头冒虚汗,用生命的最后时间整理出宝贵的科研资料。奋斗者的经历表明:“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”。

——《把家国情怀融入不懈奋斗》

【解析】

此段将场景与人物联系起来,构成排比句式,使得示例更为具体、生动,突出了示例主体一心为国的精神,增强说服力。

在写顽强、意志坚定主题时,可运用此技巧。

如:污浊的牢狱中,司马迁奋笔疾书,撰《史记》;破旧的茅屋中,勾践卧薪尝胆,志在复国;昏暗的房间内,匡衡凿壁偷光,汲取知识。无论身处何种环境,若能怀有坚定的意志,那便会乘风破浪,一往无前。

技巧1详细举例展示

1.寒风中,焦裕禄奔波在兰考的沙丘之间,为治理风沙不辞辛劳;酷暑里,孔繁森穿梭于阿里的偏远村落,为藏区发展呕心沥血;洪水里,李向群一次次扛起沙袋,为守护群众生命财产安全舍生忘死。他们用行动诠释着:奉献精神永不褪色。

2.实验室中,屠呦呦夜以继日地研究青蒿素,一次次尝试突破难关;戈壁滩上,邓稼先隐姓埋名,为我国原子弹事业默默耕耘;车间里,大国工匠徐立平全神贯注,为导弹固体燃料发动机的火药进行微整形。坚定的信念支撑着他们,在各自的领域发光发热。

3.荒山上,杨善洲带领群众植树造林,让光秃的山头披上绿装;草原上,王顺友独自赶着马帮,在蜿蜒的邮路上坚守传递信件;深海中,蛟龙号科研团队精心操作,为探索海洋奥秘无畏前行。他们在各自的征程中,用坚持书写着不平凡的篇章。

4.冰雪世界里,武大靖全力飞驰,为中国短道速滑争金夺银;奥运赛场上,苏炳添奋力奔跑,一次次突破黄种人的速度极限;训练场上,郎平严苛指导女排队员,为中国女排铸就辉煌。他们凭借顽强拼搏的精神,成为体育界的璀璨明星。

5.地震废墟中,救援队员争分夺秒地搜寻幸存者,不顾自身安危;火灾现场,消防员逆火而行,冲向熊熊烈火;抗疫一线,医护人员身着厚重防护服,与病毒日夜奋战。他们用热血与担当,守护着人民的生命安全。

6.乡村小学里,张玉滚用一根扁担挑起山里孩子的希望,风雨无阻运送书本;支教课堂上,支月英坚守深山三十余载,为山区孩子点亮知识的灯塔;偏远山村里,张桂梅用爱与坚韧,为贫困女孩撑起一片天。他们以无私的付出,改变着无数孩子的命运。

技巧2(材料句):诗词成语,构成反复

从英烈永垂不朽的精神里,我们读懂了“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华”的以身许国,读懂了“砍头不要紧,只要主义真”的舍生取义,读懂了“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”的勇于担当。

——《用奋斗向英烈致敬》

【解析】

此段通过将名人名言与成语搭配使用,构成排比句式,增添了文段的感染力,读起来朗朗上口,也呼应文章主题,突出了英雄们的可贵精神。

在写歌颂、赞美类主题时,可运用此技巧。

如:回首中华民族走过的漫漫长路,我看到了“一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛”的鞠躬尽瘁,看到了“神州悲板荡,丧乱安所极”的忧国忧民,看到了“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”的壮志豪情。

技巧2详细举例展示

1.回顾历史长河中的仁人志士,我们看到了 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐” 的心怀天下,看到了 “粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间” 的清正廉洁,看到了 “苟利国家生死以,岂因祸福避趋之” 的大义凛然。

2.翻开文学的灿烂篇章,我们领略到了 “采菊东篱下,悠然见南山” 的闲适自在,领略到了 “会当凌绝顶,一览众山小” 的豪情壮志,领略到了 “大漠孤烟直,长河落日圆” 的雄浑壮阔。

3.仰望那些闪耀在科学天空的巨星,我们感受到了 “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索” 的执着追求,感受到了 “千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金” 的坚持不懈,感受到了 “锲而不舍,金石可镂” 的坚韧不拔。

4.审视革命先辈们的光辉历程,我们体悟到了 “为有牺牲多壮志,敢教日月换新天” 的英勇无畏,体悟到了 “星星之火,可以燎原” 的坚定信念,体悟到了 “不破楼兰终不还” 的顽强斗志。

技巧3(分析句):连续设问,引出论点

为什么总有英雄不惧危险、勇毅前行 为什么总有猛士直面考验、迎难而上?支撑英雄壮举的,是为民担当、为国奉献的家国情怀,是心中那份割不断、扯不开的责任牵挂。

——《责任是防控疫情的堤坝》

【解析】

此段以“为什么总有”进行连续设问,既加强语气,吸引注意,也深刻地突出主题,体现英雄的担当精神。

在写责任、担当主题时,可运用此技巧。

如:民族危亡之时,为什么总有人挺身而出、前赴后继 为什么总有人大义凛然、慷慨就义 支撑英雄壮举的,是一心为民、打破不公的担当感,是兴复国家、挽救民族的责任心。

技巧3详细举例展示

1.重大灾害降临之际,为什么总有救援人员星夜奔赴、毫无退缩?为什么总有志愿者积极响应、全力以赴?支撑他们行动的,是心系同胞、共克时艰的担当,是守护家园、传递温暖的责任感。

2.社会发展的关键时期,为什么总有改革先锋勇于创新、大胆突破?为什么总有开拓者披荆斩棘、无畏向前?支撑他们奋进的,是推动进步、造福民众的使命感,是引领时代、开创新局的担当情怀。

3.教育资源匮乏之处,为什么总有乡村教师默默坚守、辛勤耕耘?为什么总有支教者义无反顾、播撒希望?支撑他们付出的,是培育人才、改变命运的担当,是振兴教育、点亮未来的责任之心。

技巧4(材料句):制造对比,突出观点

面对疾风骤雨,有人抱怨“老天爷”,苏轼却留下动人诗篇:“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕 一蓑烟雨任平生。”面对赞誉,航天英雄景海鹏说:“每一次飞天有太多人在托举着我们,我们的背后是祖国”。凝视的目光,呼应内心坐标,照见格局胸怀。

——《用信念引领人生选择》

【解析】

此段通过将苏轼、景海鹏与”有人“的表现做对比,衬托出二人胸怀的宽广,这正是因为他们心中有着坚定的信念,由此突出论点。

在写信念、胸怀主题时,可运用此技巧。

如:前行路上往往充满坎坷,有人畏惧丛生的荆棘,停下脚步,史铁生却说:“虽万难君未死也,今一路尔可行之”以轮椅为足,踏出分外坚实的脚步。当天空黑暗、迷失方向之时,请点燃信念的明灯,让它支撑你前进。

技巧4详细举例展示

1.生活中遭遇挫折困境,有人一蹶不振、自怨自艾,刘禹锡却高唱 “沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,豁达乐观地笑对人生起伏。这种差异,彰显出信念的力量,有信念者方能在风雨中屹立不倒,以宽广胸怀迎接新的曙光。

2.面对功名利禄的诱惑,有人追名逐利、迷失自我,陶渊明却选择 “不为五斗米折腰”,毅然归隐田园,守着 “采菊东篱下,悠然见南山” 的闲适。这一鲜明对比,凸显出坚定信念和开阔胸怀的价值,让人明白,唯有坚守内心,才能不被世俗所累。

3.处于喧嚣浮躁的时代,有人随波逐流、心浮气躁,杨绛先生却能在自己的一方天地里,“我们如此渴望命运的波澜,到最后才发现,人生最曼妙的风景,竟是内心的淡定与从容”。与浮躁之人相比,杨绛先生凭借坚定信念和博大胸怀,在纷繁世界中保持宁静。

技巧5(材料句):古今对照,强调主体

忆往昔,“华人与狗不得入内”给中国人留下刻骨铭心的屈辱记忆,它透露的是侵略者的嚣张气焰;而现在,中华民族巍然屹立于世界民族之林,彻底摆脱了“覆屋之下、漏舟之中、薪火之上”的境地。

——《我们为什么能够成功》

【解析】

此段中的“忆往昔”,“而现在”构成了古今对比,突出中国不断发展带来的实力、地位上的变化,展现祖国如今的强大与成功。

在写发展变化类主题时,可运用此技巧。

如:忆往昔,闭关锁国、固步自封关上了中国开放的大门,留下落后与自满的种子;而现在,丝绸之路贯通世界,中国声音响遍全球,中华民族正走向更光明的未来。

技巧5详细举例展示

1. 忆往昔,烽火连天,百姓在战乱中流离失所,食不果腹、居无定所成为常态;而现在,和平鸽翱翔天际,人民安居乐业,享受着丰衣足食、温馨和谐的生活,国家的繁荣昌盛为民众撑起安稳的保护伞。

2. 回溯过去,传统农耕依靠人力畜力,效率低下,粮食产量难以满足需求;而如今,现代化农业蓬勃发展,大型机械驰骋田间,智能化技术精准助力,粮食丰收屡创新高,有力保障着国家的粮食安全。

3. 曾几何时,信息传递依靠鸿雁传书、驿站快马,消息滞后且易丢失;当下,5G网络飞速覆盖,信息瞬间可达全球每个角落,一部手机便能连接整个世界,便捷的通讯彻底改变人们的生活与交流方式。

技巧6(材料句):动词铺陈,突出中心

“伟大的灵魂,常寓于平凡的躯体。”许许多多无怨无悔、倾情奉献的无名英雄,在平凡岗位上铸就生命的精彩华章,擦亮了道德星空,树起了时代标杆,挺直了民族脊梁。每一个平凡的奋斗者,都是卓越的追梦人。

——《以普通人的平凡书写不平凡的人》

【解析】

此段通过将相似的几个动词连续使用,构成排比句式,突出了无名英雄们积极的社会作用,平凡的躯体中也有着伟大的灵魂。

在写歌颂英雄主题时,可运用此技巧。

如:正是这些甘于奉献、不畏牺牲的英雄们,点亮了前进路上的灯盏,扬起了时代航行的风帆,打破了横亘面前的巨石,他们是最可爱的人。

技巧6详细举例展示

1.正是那些默默耕耘、矢志不渝的开拓者们,开垦了荒芜已久的土地,架起了沟通世界的桥梁,铸就了坚不可摧的基石,他们是时代的弄潮儿。

2.无数心怀热忱、奋勇向前的追梦者,点燃了理想信念的火炬,冲破了阻碍发展的藩篱,开辟了充满希望的通途,他们是社会的中流砥柱。

3.那些无私无畏、挺身而出的逆行者们,筑起了守护生命的长城,驱散了笼罩世间的阴霾,点燃了绝望中的希望之光,他们是最美的守护者。

4.一群群兢兢业业、一丝不苟的建设者们,堆砌起高耸入云的大厦,铺设了四通八达的道路,打造了繁荣昌盛的城市,他们是发展的推动者。

5.众多默默付出、舍己为人的奉献者,温暖了冰冷孤寂的心灵,传递了人间至善的大爱,凝聚了众志成城的力量,他们是人性光辉的闪耀者。

6.一位位坚韧不拔、勇攀高峰的探索者,揭开了未知世界的面纱,攻克了科技发展的难题,拓展了人类认知的边界,他们是进步的领航者。

技巧7(观点句):比喻联想,提出观点

文化,可喻之为河。有源头活水,有支流汇入,一路奔腾向海,会穿行峡谷掀起巨浪,也会途经平原静水深流,沉淀下河床,滋养出沃野,哺育出勃勃生机。理解文化,就需要理解其水有源、其流有势、其去有向,才能在大浪淘沙中赓续文化的基因。

——《“文化自信”三喻》

【解析】

此段运用比喻论证的手法,将文化比喻为河流,并通过合理联想,以河流的不同流向表现文化也同样有着源头与不同的发展方向,需要去认真了解,才能真正理解文化。

在写文化传承类主题时,可运用此技巧。

如:文化,可喻之为灯。于黑暗之中燃起点点光亮,为心灵贫瘠的人送去希望,也会于迷茫之时高高升起,为丧失方向的人指引道路。

技巧7详细举例展示

1.梦想,可喻之为帆。于浩渺沧海扬起奋进之姿,为迷茫无措的船指引前行方向,也会在狂风骤雨中傲然挺立,为逐梦远航的人鼓足破浪的动力。

2.勇气,可喻之为剑。在困境荆棘中披荆斩棘,为懦弱胆小者开辟前行道路,亦能在强敌环伺时寒光闪耀,给畏缩不前的人以直面的力量。

3.奋斗,可喻之为梯。从平凡之地拾级而上,助力心怀壮志者迈向成功高峰,还会在重重险阻前层层铺就,为追求卓越的人搭建跨越的通道。。

4.坚持,可喻之为锚。于波涛汹涌的浪潮中稳稳扎根,为飘摇不定的船稳住重心,更能在漫长征程里坚守不移,给追逐目标的人以恒定的定力。

5.知识,可喻之为羽翼。在广阔苍穹下助力振翅高飞,让懵懂无知者翱翔知识天空,也能在风云变幻时丰满有力,为探索未知的人增添前行的底气。

6.创新,可喻之为火。在陈旧传统的束缚中燃出新光,为因循守旧者照亮突破之路,还会在时代更迭中熊熊燃烧,给开拓进取的人带来变革的力量。

谢谢观赏

2025议论文主体段

七大技巧(七招拿满分)

学习目标

1、了解议论文主体段的基本结构安排,

2、掌握主体段的七大写作技巧,并能利用各种素材熟练写作。

主体段解析

第一章

议论文三要素

◎论点——作者对所论述问题的观点和主张。

◎论据——作者提出自己的观点、主张的理由和依据,是用来证明论点的材料。

◎论证——运用论据来证明论点的过程和方法。

议论文的要素:

1

2

3

论点

论据

论证

三者缺一不可

论题、论点、论据、论证、论证方法

(议论文三要素)

何为主体段

高中议论文的主体段是文章论证核心观点的关键部分,在全文中占据重要地位。这些200字左右的段落单元,承担着将抽象论点转化为具体认知的使命,如同显微镜下的切片,将思想的肌理完整呈现。

主体段的核心结构遵循"三阶论证法则"。首句作为观点定位器,以简明判断句确定论述方向,如"创新精神是突破认知边界的引擎"。随后展开的论据链条需包含事实性材料与逻辑性推导:引用爱迪生改良电灯时2000次实验的数据,辅以同时代煤气灯企业的保守经营案例,形成纵向历史坐标与横向对比坐标系。论证高潮出现在逻辑推演环节,通过假设论证法揭示创新与守旧的本质差异:"若缺乏持续迭代的勇气,电灯革命将止步于实验室,人类文明将永驻烛光时代"。

段落内部需构建"证据-分析-结论"的黄金三角。当论证科技创新的社会价值时,可先引用世界知识产权组织2023年全球创新指数报告,接着分析数据背后反映的产业升级规律,最后推导出创新驱动发展的必然性。这种环环相扣的结构,使每个论据都成为逻辑链条中不可或缺的环节。

段落间的衔接艺术体现思维的流动性。使用"不仅...更..."的递进关联词,或"相较于...另一维度..."的对比过渡,能使各主体段形成思维接力。在论证教育改革重要性时,首段剖析知识传授模式,次段转向能力培养维度,末段升华至人格塑造层面,构成螺旋上升的认知阶梯。

何为主体段结构?

结构就是文章内容的组合构造,是文章思路的外现。

结构严谨就是作文思路的展开有步骤、有次序,层次分明,条理清楚,段落的划分和安排恰当,各个部分的布局合理,有头有尾,有过渡有照应。

议论文是围绕“论点”展开点,论证论点的关键就是主体段落,它是指议论文的核心,能对中心论点进行充分论证的主体段落是文章拿高分的关键。要增强议论文的论述性,关键是要写好议论文的主体段落。一篇好的议论文的主体段落,一般包括5种句子,它们依次是1、观点句、2阐释句、3事例句、4分析句、5结论句,它们的功能是各不相同的。1观点句,放在段首,紧扣总论,准确鲜明;2阐释句,紧跟观点句,阐述并丰富观点句,力求清晰简洁易懂;3事例句,紧接阐释句,举事实论证,叙述讲究简明扼要,选材角度准确;4分析句,结合材料,就事论理,对事实进行剖析;5结论句,归纳结论,回应段首观点句,由个别到一般。

这5种句子一般都要有,特别是观点句、事例句、分析句,这3种句子原则上要有,阐述句和结论句有时候根据具体情况也可以无,或者分析句和结论句,可以写在一块,不必很泾渭分明。

事例句又一般又可以按照:“人+原因/目的+事件+结果/影响”。去表述。一个主体段落一般不超过250字!要强调的是事例也可以用列举某种现象代替,这个在以后的作文教学中再细说。

“五句成段法”

观点句:言之及义,观点明确

01

阐释句:

言之有物,巧妙过渡

02

材料句:言之有序,简明概况

03

分析句:言之有文,巧妙分析

04

结论句:言之有理,重申观点

05

一个标准的议论主体段结构

必要环节必须有:

观点句

材料句

分析句

非必要环节,建议有:

阐释句

结论句

真题文段展示

第二章

真题解读,语段示范

(2024新课标1卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

请就材料的“人工智能与问题”的二元思辨,写一个议论文主体段。

要求:①必须写观点句、事例句、分析句。②字数控制在200—300字。

【文段1】

人工智能本质上是一种智能程序,面对复杂的情感世界和含糊繁复的现实时,它就很容易人工“智障”。(观点句)“你我之间的距离有多远”,人工智能可以给出一个具体的数字,却无法深情的回答到“你我之间的距离很远,远到‘我就站在你身边,你却不知道我爱你’;在考场,人工智能可以快速完成答卷,秒杀“尖子生”,却无法给出能激发思维的个性化的答案;在棋类竞技领域,AI可以完胜“大师”们,却无法下出值得玩味欣赏的“神来之招”。(事例句)人工智能恰如“硬币的两面”,遇到问题时,我们可以轻易地通过搜索引擎得到答案,但是它的答案并不是完美无缺的,我们不能迷信它,更不能对它形成惯性依赖,成为它的奴隶。(分析+小结句)

【文段2】

人工智能是有知识边界的,它的容积是我们已知的世界和认知,探索和认知新的世界,人才是当之无愧的主角。(观点句)未知的世界,新领域的求索,靠的是人的主观能动性,而非人工智能。(阐述句)嫦娥五号怎样才能稳稳地在月背降落?人工智能给不出答案,能给出这个答案的,是不畏困难和不断探索的中国科学航天工作者;如何让“蛟龙号”能够下潜到深海,探索未知的海洋世界?人工智能可以提供一些设计思路,但真正的创新和关键技术的突破,依赖于我国海洋工程专家的深入研究和反复试验;面对突如其来的新冠疫情时,人工智能虽然能辅助分析病毒基因序列,但真正的疫苗研发却需要钟南山和李兰娟等医学者的深入研究和临床试验。(材料句)人工智能是有局限性的,它的知识容量是已知的世界,超出知识边界,它就是无能的。(分析句)探索新的领域,获取新的认知,我们可以与人工智能同行,但是它的作用不是使问题越来越少,反而是要使问题越来越多。未知世界的探索,主角是人,人工智能不能越俎代庖。(小结句)

【文段3】

“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”在信息时代,我们借助人工智能,如同驾驶一艘装备精良的帆船,助我们乘风破浪。(观点句)昔日,我们或许需要翻阅厚重的典籍,方能寻得一丝线索;如今,只需轻触屏幕,便能得到详尽的解答。从古老的诗词歌赋,到前沿的科学技术;从宇宙的奥秘,到微观的生命现象,人工智能都能为我们提供丰富的知识和见解。(材料句)当然,我们在享受人工智能带来的便利的同时,也不能滋生懒惰享受之性情,正如航海者不会因拥有先进的船只而停止探索,我们也不应因拥有智能之舟而停止对知识的追求。(小结句)

七大技巧

第三章

技巧1(材料句):叙例虚拟场景,形成排比

烈日下,袁隆平一次次潜心试验,以汗水浇灌杂交水稻;风雨中,南仁东一趟趟勘探重峦洼地,为“中国天眼”殚精竭虑;病房里,林俊德头冒虚汗,用生命的最后时间整理出宝贵的科研资料。奋斗者的经历表明:“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”。

——《把家国情怀融入不懈奋斗》

【解析】

此段将场景与人物联系起来,构成排比句式,使得示例更为具体、生动,突出了示例主体一心为国的精神,增强说服力。

在写顽强、意志坚定主题时,可运用此技巧。

如:污浊的牢狱中,司马迁奋笔疾书,撰《史记》;破旧的茅屋中,勾践卧薪尝胆,志在复国;昏暗的房间内,匡衡凿壁偷光,汲取知识。无论身处何种环境,若能怀有坚定的意志,那便会乘风破浪,一往无前。

技巧1详细举例展示

1.寒风中,焦裕禄奔波在兰考的沙丘之间,为治理风沙不辞辛劳;酷暑里,孔繁森穿梭于阿里的偏远村落,为藏区发展呕心沥血;洪水里,李向群一次次扛起沙袋,为守护群众生命财产安全舍生忘死。他们用行动诠释着:奉献精神永不褪色。

2.实验室中,屠呦呦夜以继日地研究青蒿素,一次次尝试突破难关;戈壁滩上,邓稼先隐姓埋名,为我国原子弹事业默默耕耘;车间里,大国工匠徐立平全神贯注,为导弹固体燃料发动机的火药进行微整形。坚定的信念支撑着他们,在各自的领域发光发热。

3.荒山上,杨善洲带领群众植树造林,让光秃的山头披上绿装;草原上,王顺友独自赶着马帮,在蜿蜒的邮路上坚守传递信件;深海中,蛟龙号科研团队精心操作,为探索海洋奥秘无畏前行。他们在各自的征程中,用坚持书写着不平凡的篇章。

4.冰雪世界里,武大靖全力飞驰,为中国短道速滑争金夺银;奥运赛场上,苏炳添奋力奔跑,一次次突破黄种人的速度极限;训练场上,郎平严苛指导女排队员,为中国女排铸就辉煌。他们凭借顽强拼搏的精神,成为体育界的璀璨明星。

5.地震废墟中,救援队员争分夺秒地搜寻幸存者,不顾自身安危;火灾现场,消防员逆火而行,冲向熊熊烈火;抗疫一线,医护人员身着厚重防护服,与病毒日夜奋战。他们用热血与担当,守护着人民的生命安全。

6.乡村小学里,张玉滚用一根扁担挑起山里孩子的希望,风雨无阻运送书本;支教课堂上,支月英坚守深山三十余载,为山区孩子点亮知识的灯塔;偏远山村里,张桂梅用爱与坚韧,为贫困女孩撑起一片天。他们以无私的付出,改变着无数孩子的命运。

技巧2(材料句):诗词成语,构成反复

从英烈永垂不朽的精神里,我们读懂了“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华”的以身许国,读懂了“砍头不要紧,只要主义真”的舍生取义,读懂了“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”的勇于担当。

——《用奋斗向英烈致敬》

【解析】

此段通过将名人名言与成语搭配使用,构成排比句式,增添了文段的感染力,读起来朗朗上口,也呼应文章主题,突出了英雄们的可贵精神。

在写歌颂、赞美类主题时,可运用此技巧。

如:回首中华民族走过的漫漫长路,我看到了“一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛”的鞠躬尽瘁,看到了“神州悲板荡,丧乱安所极”的忧国忧民,看到了“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”的壮志豪情。

技巧2详细举例展示

1.回顾历史长河中的仁人志士,我们看到了 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐” 的心怀天下,看到了 “粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间” 的清正廉洁,看到了 “苟利国家生死以,岂因祸福避趋之” 的大义凛然。

2.翻开文学的灿烂篇章,我们领略到了 “采菊东篱下,悠然见南山” 的闲适自在,领略到了 “会当凌绝顶,一览众山小” 的豪情壮志,领略到了 “大漠孤烟直,长河落日圆” 的雄浑壮阔。

3.仰望那些闪耀在科学天空的巨星,我们感受到了 “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索” 的执着追求,感受到了 “千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金” 的坚持不懈,感受到了 “锲而不舍,金石可镂” 的坚韧不拔。

4.审视革命先辈们的光辉历程,我们体悟到了 “为有牺牲多壮志,敢教日月换新天” 的英勇无畏,体悟到了 “星星之火,可以燎原” 的坚定信念,体悟到了 “不破楼兰终不还” 的顽强斗志。

技巧3(分析句):连续设问,引出论点

为什么总有英雄不惧危险、勇毅前行 为什么总有猛士直面考验、迎难而上?支撑英雄壮举的,是为民担当、为国奉献的家国情怀,是心中那份割不断、扯不开的责任牵挂。

——《责任是防控疫情的堤坝》

【解析】

此段以“为什么总有”进行连续设问,既加强语气,吸引注意,也深刻地突出主题,体现英雄的担当精神。

在写责任、担当主题时,可运用此技巧。

如:民族危亡之时,为什么总有人挺身而出、前赴后继 为什么总有人大义凛然、慷慨就义 支撑英雄壮举的,是一心为民、打破不公的担当感,是兴复国家、挽救民族的责任心。

技巧3详细举例展示

1.重大灾害降临之际,为什么总有救援人员星夜奔赴、毫无退缩?为什么总有志愿者积极响应、全力以赴?支撑他们行动的,是心系同胞、共克时艰的担当,是守护家园、传递温暖的责任感。

2.社会发展的关键时期,为什么总有改革先锋勇于创新、大胆突破?为什么总有开拓者披荆斩棘、无畏向前?支撑他们奋进的,是推动进步、造福民众的使命感,是引领时代、开创新局的担当情怀。

3.教育资源匮乏之处,为什么总有乡村教师默默坚守、辛勤耕耘?为什么总有支教者义无反顾、播撒希望?支撑他们付出的,是培育人才、改变命运的担当,是振兴教育、点亮未来的责任之心。

技巧4(材料句):制造对比,突出观点

面对疾风骤雨,有人抱怨“老天爷”,苏轼却留下动人诗篇:“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕 一蓑烟雨任平生。”面对赞誉,航天英雄景海鹏说:“每一次飞天有太多人在托举着我们,我们的背后是祖国”。凝视的目光,呼应内心坐标,照见格局胸怀。

——《用信念引领人生选择》

【解析】

此段通过将苏轼、景海鹏与”有人“的表现做对比,衬托出二人胸怀的宽广,这正是因为他们心中有着坚定的信念,由此突出论点。

在写信念、胸怀主题时,可运用此技巧。

如:前行路上往往充满坎坷,有人畏惧丛生的荆棘,停下脚步,史铁生却说:“虽万难君未死也,今一路尔可行之”以轮椅为足,踏出分外坚实的脚步。当天空黑暗、迷失方向之时,请点燃信念的明灯,让它支撑你前进。

技巧4详细举例展示

1.生活中遭遇挫折困境,有人一蹶不振、自怨自艾,刘禹锡却高唱 “沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,豁达乐观地笑对人生起伏。这种差异,彰显出信念的力量,有信念者方能在风雨中屹立不倒,以宽广胸怀迎接新的曙光。

2.面对功名利禄的诱惑,有人追名逐利、迷失自我,陶渊明却选择 “不为五斗米折腰”,毅然归隐田园,守着 “采菊东篱下,悠然见南山” 的闲适。这一鲜明对比,凸显出坚定信念和开阔胸怀的价值,让人明白,唯有坚守内心,才能不被世俗所累。

3.处于喧嚣浮躁的时代,有人随波逐流、心浮气躁,杨绛先生却能在自己的一方天地里,“我们如此渴望命运的波澜,到最后才发现,人生最曼妙的风景,竟是内心的淡定与从容”。与浮躁之人相比,杨绛先生凭借坚定信念和博大胸怀,在纷繁世界中保持宁静。

技巧5(材料句):古今对照,强调主体

忆往昔,“华人与狗不得入内”给中国人留下刻骨铭心的屈辱记忆,它透露的是侵略者的嚣张气焰;而现在,中华民族巍然屹立于世界民族之林,彻底摆脱了“覆屋之下、漏舟之中、薪火之上”的境地。

——《我们为什么能够成功》

【解析】

此段中的“忆往昔”,“而现在”构成了古今对比,突出中国不断发展带来的实力、地位上的变化,展现祖国如今的强大与成功。

在写发展变化类主题时,可运用此技巧。

如:忆往昔,闭关锁国、固步自封关上了中国开放的大门,留下落后与自满的种子;而现在,丝绸之路贯通世界,中国声音响遍全球,中华民族正走向更光明的未来。

技巧5详细举例展示

1. 忆往昔,烽火连天,百姓在战乱中流离失所,食不果腹、居无定所成为常态;而现在,和平鸽翱翔天际,人民安居乐业,享受着丰衣足食、温馨和谐的生活,国家的繁荣昌盛为民众撑起安稳的保护伞。

2. 回溯过去,传统农耕依靠人力畜力,效率低下,粮食产量难以满足需求;而如今,现代化农业蓬勃发展,大型机械驰骋田间,智能化技术精准助力,粮食丰收屡创新高,有力保障着国家的粮食安全。

3. 曾几何时,信息传递依靠鸿雁传书、驿站快马,消息滞后且易丢失;当下,5G网络飞速覆盖,信息瞬间可达全球每个角落,一部手机便能连接整个世界,便捷的通讯彻底改变人们的生活与交流方式。

技巧6(材料句):动词铺陈,突出中心

“伟大的灵魂,常寓于平凡的躯体。”许许多多无怨无悔、倾情奉献的无名英雄,在平凡岗位上铸就生命的精彩华章,擦亮了道德星空,树起了时代标杆,挺直了民族脊梁。每一个平凡的奋斗者,都是卓越的追梦人。

——《以普通人的平凡书写不平凡的人》

【解析】

此段通过将相似的几个动词连续使用,构成排比句式,突出了无名英雄们积极的社会作用,平凡的躯体中也有着伟大的灵魂。

在写歌颂英雄主题时,可运用此技巧。

如:正是这些甘于奉献、不畏牺牲的英雄们,点亮了前进路上的灯盏,扬起了时代航行的风帆,打破了横亘面前的巨石,他们是最可爱的人。

技巧6详细举例展示

1.正是那些默默耕耘、矢志不渝的开拓者们,开垦了荒芜已久的土地,架起了沟通世界的桥梁,铸就了坚不可摧的基石,他们是时代的弄潮儿。

2.无数心怀热忱、奋勇向前的追梦者,点燃了理想信念的火炬,冲破了阻碍发展的藩篱,开辟了充满希望的通途,他们是社会的中流砥柱。

3.那些无私无畏、挺身而出的逆行者们,筑起了守护生命的长城,驱散了笼罩世间的阴霾,点燃了绝望中的希望之光,他们是最美的守护者。

4.一群群兢兢业业、一丝不苟的建设者们,堆砌起高耸入云的大厦,铺设了四通八达的道路,打造了繁荣昌盛的城市,他们是发展的推动者。

5.众多默默付出、舍己为人的奉献者,温暖了冰冷孤寂的心灵,传递了人间至善的大爱,凝聚了众志成城的力量,他们是人性光辉的闪耀者。

6.一位位坚韧不拔、勇攀高峰的探索者,揭开了未知世界的面纱,攻克了科技发展的难题,拓展了人类认知的边界,他们是进步的领航者。

技巧7(观点句):比喻联想,提出观点

文化,可喻之为河。有源头活水,有支流汇入,一路奔腾向海,会穿行峡谷掀起巨浪,也会途经平原静水深流,沉淀下河床,滋养出沃野,哺育出勃勃生机。理解文化,就需要理解其水有源、其流有势、其去有向,才能在大浪淘沙中赓续文化的基因。

——《“文化自信”三喻》

【解析】

此段运用比喻论证的手法,将文化比喻为河流,并通过合理联想,以河流的不同流向表现文化也同样有着源头与不同的发展方向,需要去认真了解,才能真正理解文化。

在写文化传承类主题时,可运用此技巧。

如:文化,可喻之为灯。于黑暗之中燃起点点光亮,为心灵贫瘠的人送去希望,也会于迷茫之时高高升起,为丧失方向的人指引道路。

技巧7详细举例展示

1.梦想,可喻之为帆。于浩渺沧海扬起奋进之姿,为迷茫无措的船指引前行方向,也会在狂风骤雨中傲然挺立,为逐梦远航的人鼓足破浪的动力。

2.勇气,可喻之为剑。在困境荆棘中披荆斩棘,为懦弱胆小者开辟前行道路,亦能在强敌环伺时寒光闪耀,给畏缩不前的人以直面的力量。

3.奋斗,可喻之为梯。从平凡之地拾级而上,助力心怀壮志者迈向成功高峰,还会在重重险阻前层层铺就,为追求卓越的人搭建跨越的通道。。

4.坚持,可喻之为锚。于波涛汹涌的浪潮中稳稳扎根,为飘摇不定的船稳住重心,更能在漫长征程里坚守不移,给追逐目标的人以恒定的定力。

5.知识,可喻之为羽翼。在广阔苍穹下助力振翅高飞,让懵懂无知者翱翔知识天空,也能在风云变幻时丰满有力,为探索未知的人增添前行的底气。

6.创新,可喻之为火。在陈旧传统的束缚中燃出新光,为因循守旧者照亮突破之路,还会在时代更迭中熊熊燃烧,给开拓进取的人带来变革的力量。

谢谢观赏

同课章节目录