第7课 隋唐制度的变化与创新的 教学设计

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新的 教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 127.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 14:01:15 | ||

图片预览

文档简介

第7课 隋唐制度的变化与创新的教学设计

教学理念

1.依据新课程标准提出的学科素养的理念,注重在教学中培养学生的历史解释、唯物史观、史料实证、家国情怀等历史学科素养。

2.坚持历史教学立德树人的核心要求,以人为本, 联系现实生活,关注学生全面发展,树立文化自信和制度自信。

3.做好与初中课程的衔接,转变学生学习方式,培养学生探究历史问题的能力,提高创新意识。

教学内容分析

本单元时空线索主要展现了古代中国由三国以来的大分裂走向隋唐大统一,本课《制度的变化与创新》选自《中外历史纲要(上)》的第二单元《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展》,隋唐结束东汉以来的国家分裂的局面,是中国封建社会的高度繁荣时期,本课主要是从选官制度、中央官制和赋税制度三个层面展现隋唐制度创新成就,它们也是促成隋唐繁荣的关键制度,同样对于当下我国制度创新有重要启示,因此本课在是本单元重点课时。

学情分析

高一学生步入高中学习需要从初中的学习方法中向高中要求转变,初中历史学习较为简单浅显,注重对知识的掌握,而面对高中历史不同的学情,学生需要在初中简单的识记能力和初步具备思维能力的基础上,提升分析和解决历史问题的能力,高中历史的学习对学生提出了更高的要求,因此教师的教学要适应学生的这种特点,做好学生初高中历史学习的衔接,依据课标把握好难易程度,帮助学生尽快适应高中历史学习,及时转变高中历史的学习理念和方法。其次,面对学生知识储备和分析能力不足的现状,需要教师根据学生的心理和年龄特征,采取创设情景、深入浅出、形象生动的方法进行启发性教学,突出学生在学习中的主体性。

课程标准

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领城的新成就。

教学目标

1.理解科举制、三省六部制、两税法等特有制度,了解其演变过程,培养学生历史解释能力和形成时空观念。

2.能够通过史料分析,理解科举制、三省六部制、两税法的运用所产生的作用,培养学生史料实证的能力。

3.学会运用经济基础和上层建筑关系理解隋唐制度完善对国家统一、社会发展的影响,培养学生运用唯物主义分析历史问题的能力。

4.学生通过学习科举制、三省六部制和赋税制度的学习,加深认识它们在历史上的重大作用,增强学生的文化自信和制度自信,培养学生的家国情怀。

教学重难点分析

重点:科举制的特点及作用;三省六部制的运行模式及作用;赋税制度的演进过程

难点:科举制的作用;两税法的实行内容及作用

教学过程

一、课堂导入

[视频导入]播放视频《大唐帝国神话》

[文字史料]:政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——钱穆《中国历代政治得失》

公平公正、制度创新、国家统一是中国古代政治制度的核心价值观念。

师:同学们通过视频我们了解到大唐帝国创造的繁荣盛世,那么唐帝国在当时何以取得如此成就?原因想必会有很多,其中不断坚持制度创新是很重要的关键因素之一,那么唐帝国都有哪些制度创新呢?相信通过本节课的学习同学们将会收获知识与快乐!

[设计意图]

视频导入可以吸引学生注意力,激发学习兴趣,整体感受盛唐气象,对盛世之因设置问题又可以激发学生好奇心。同时又可与课程小结和升华前后呼应,课程结构和线索更加明显。

2、新课讲授:

《劝学诗》

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门无车毋须恨,书中有马多如簇。

娶妻无媒毋须恨,书中有女颜如玉。

男儿欲遂平生志,勤向窗前读六经。

师:同学们宋真宗赵恒的这首《劝学诗》讲述了读书的诸多意义,那么在古代读书的主要目的是什么?读书人又是通过何种方式实现呢?这就涉及到本课我们将要学习的第一部分:选官制度

[设计意图]

本部分的导入主要目的还是为了以有效自然的方式引出第一部分的选官制度,同时又可以激励学生热爱学习。

第一部分:选官制度之群英荟萃

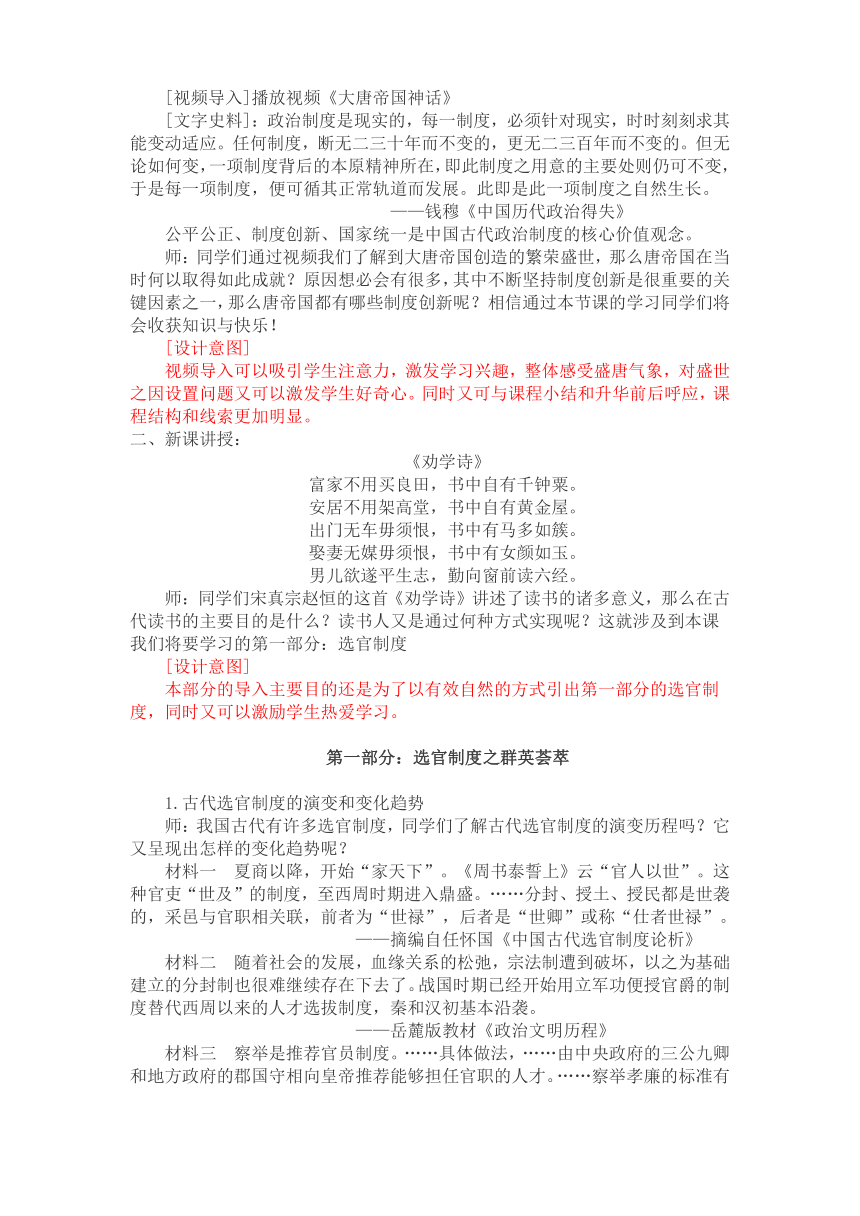

1.古代选官制度的演变和变化趋势

师:我国古代有许多选官制度,同学们了解古代选官制度的演变历程吗?它又呈现出怎样的变化趋势呢?

材料一 夏商以降,开始“家天下”。《周书泰誓上》云“官人以世”。这种官吏“世及”的制度,至西周时期进入鼎盛。……分封、授土、授民都是世袭的,采邑与官职相关联,前者为“世禄”,后者是“世卿”或称“仕者世禄”。

——摘编自任怀国《中国古代选官制度论析》

材料二 随着社会的发展,血缘关系的松弛,宗法制遭到破坏,以之为基础建立的分封制也很难继续存在下去了。战国时期已经开始用立军功便授官爵的制度替代西周以来的人才选拔制度,秦和汉初基本沿袭。

——岳麓版教材《政治文明历程》

材料三 察举是推荐官员制度。……具体做法,……由中央政府的三公九卿和地方政府的郡国守相向皇帝推荐能够担任官职的人才。……察举孝廉的标准有四条:一是德行高妙,志节清白;二是学通行修,熟知经书;三是明习法令,善于决狱;四是头脑清楚,才干出众。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料四 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。 ——《通典》卷一四

材料五 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

生:分析史料,联系所学知识进行思考,完成表格

朝代 选官制度 选官方式 选官标准

西周 世官制 世袭 血缘

秦朝 军功爵制 授爵 军功

汉朝 察举制 举荐 孝廉

魏晋南北朝 九品中正制 评定 门第

隋唐 科举制 考试 才学

(学生思考后,展示出来自己的学习成果,如:选官标准由血缘、门第到才学,趋向公平;选官权:地方收归中央;选拔方式由世袭到推荐评定再到考试,走向制度化,趋向科学公正。)

[设计意图]

虽然教材内容对部分选官制度有所介绍,但是学生还缺少对世官制、军功爵制和察举制的深入认识,补充史料有助于学生对选官制度进一步认识;其次通过表格梳理历代选官制度,方便学生从纵向认识选官方式和标准,分析得出选官制度呈现的变化趋势。

2.科举制的历史进步性

[过渡] 通过对历代选官制度的演变分析可知选官制度在不断发展完善,而科举制的形成完善是古代选官制度的成熟表现,那么科举制度在我国历史上有何进步性?

生:合作探究:依据史料结合所学知识,分析科举制的历史进步性。

史料一:科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

史料二:自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。

——钱穆《国史新论》

材料三 作为一种上千年的文化存在,科举显然有共客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性.……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化.……科举例度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,幕登天子堂.式的机会均等”……的机制,对知识分于的社会心理走一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

一一薛明扬《中国传统文化概论》

材料四 渐渐地,这些考试开始集中于文学体裁和儒家正统观念,最后的结果是形成一种制度,为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理.……只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。

一一(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(学生讨论后,展示成果,教师评价,如:有利于选拔人才,扩大统治基础,提高官员素质,促进社会阶层流动,加强中央集权等;客观公平理念;人才激励机制;加强中央集权;保证儒家思想成为主流(正统);维护文明的稳定性和连续性。言之成理即可)

[设计意图]

教材内容对科举制的作用有具体描述,但是学生缺少对科举制的史实认识,提供史料,可帮助学生具体认识科举制的功能,培养学生史料解读的能力,也体现对学生过程性和生成性学习的重视。

[过渡] 选官制度选拔出来的人才,需要相应的国家机构才能发挥出治国理政的重要作用,那么同学们知道古代中国有哪些重要的中枢机构吗?接下来我们学习:

第二部分:中枢机构之臻于至善

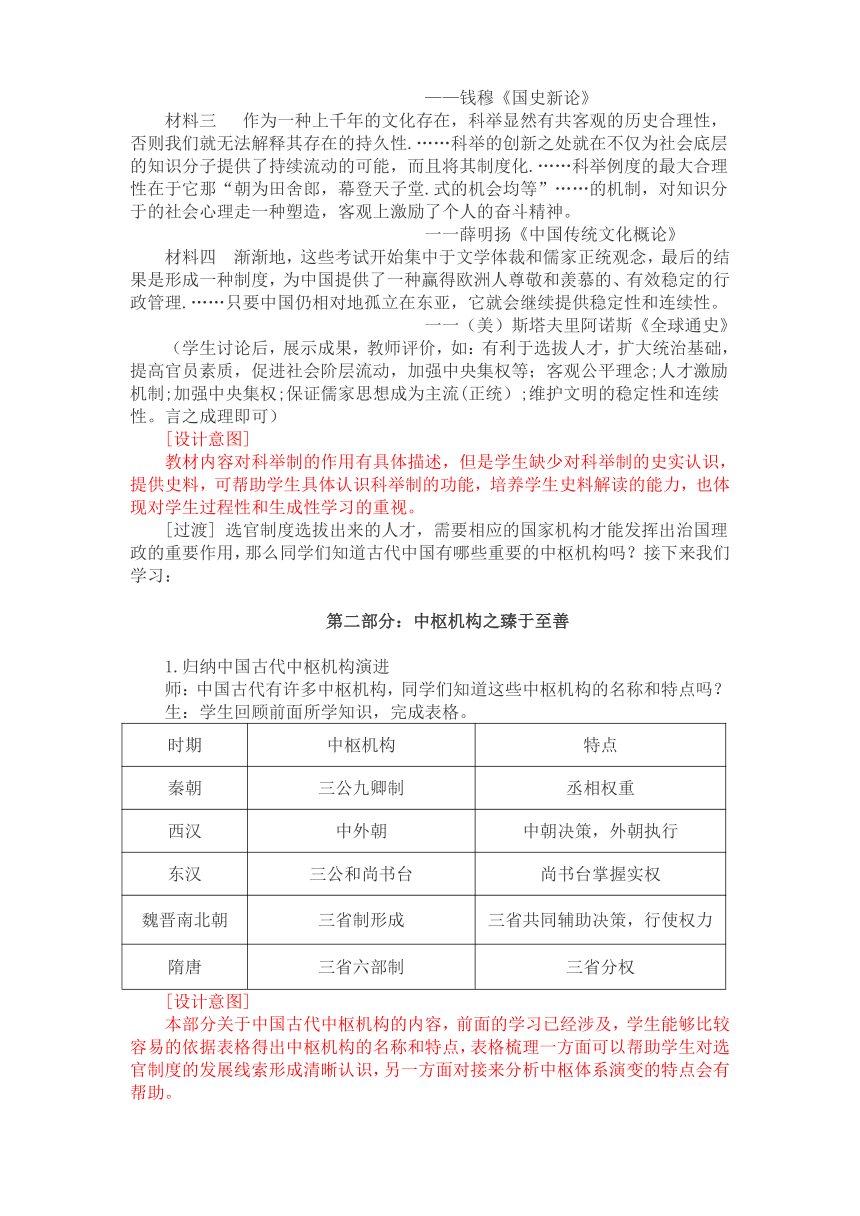

1.归纳中国古代中枢机构演进

师:中国古代有许多中枢机构,同学们知道这些中枢机构的名称和特点吗?

生:学生回顾前面所学知识,完成表格。

时期 中枢机构 特点

秦朝 三公九卿制 丞相权重

西汉 中外朝 中朝决策,外朝执行

东汉 三公和尚书台 尚书台掌握实权

魏晋南北朝 三省制形成 三省共同辅助决策,行使权力

隋唐 三省六部制 三省分权

[设计意图]

本部分关于中国古代中枢机构的内容,前面的学习已经涉及,学生能够比较容易的依据表格得出中枢机构的名称和特点,表格梳理一方面可以帮助学生对选官制度的发展线索形成清晰认识,另一方面对接来分析中枢体系演变的特点会有帮助。

2.中枢体系演变的特点。

[过渡]师:中国古代历代有不同的中枢机构,随着时代的发展,针对于丞相权力不断增强,对皇权构成的威胁,中枢机构也在不断地调整变化,以适应巩固统治的需要,那么秦汉至唐时期中枢体系演变的呈现出怎样的特点呢?

生:研读史料,结合所学知识进行分析。

材料一 秦始皇专注于政治运行机制建设,把最高领导人冠以皇帝称谓,建立了三公九卿的官僚制度,创设了郡县式的管理模式。秦代建立的行政、军事、监察运行机制是具有中国特色的三权分立制衡管理机制。

——摘编自《中国政治文明运行机制路径与选择》

材料二 汉武帝时期,制度创新。武帝从身份低微的士人中破格选用人才,担任参与国家政治中枢主要决策的侍中、常侍,给事中等职,形成同三公九卿相对应的“中朝”。

——摘编自朱汉国主编普通高中课程标准实验教科书《历史必修一用书》

材料三 唐制,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——朱熹《朱子语类》

(学生讨论后,展示成果,教师评价,如:皇帝不断削弱相权来加强皇权;中朝官向外朝官转化;宰相权力不断被分化,具体措施为分权或另设机构;宰相职位逐渐转为虚职;在继承的基础上有所创新。言之成理即可)

[设计意图]

学生已通过表格归纳出中国古代中枢机构演进内容,加之补充的关于三公九卿、中外朝等有关史料,可帮助学生加深对知识的理解,更容易分析得出秦汉唐时期中枢体系演变的特点,同时可以提高学生分析和解决历史问题能力。

3.三省六部制

[过渡] 同中国古代选官制度一样,古代中枢机构也在不断发展完善,而三省六部制的形成完善标志着古代中枢机构的成熟,那么同学们三省六部制作为政府中枢又是怎样运作的呢?假如时光回到唐朝,太宗皇帝想要在都城营造一处宫殿,这项工程的程序将如何实施运作。

生:阅读教材P39尝试画出三省六部制的结构示意图,结合情景案例理解其运作机制。

[设计意图]

三省六部制的内容教材上有涉及,但是关于其运作机制不够直观具体,利用结构图和情景模拟可以帮助学生理解其内在的运行机制,又可以调动学生积极参与课堂活动,变枯燥文字为情景体验,又可以培养学生历史学习兴趣。同时利用记忆“巧记忆”帮助学生当堂消化掌握知识。

[过渡] 通过对三省六部制运作机制的学习可知其相对以往的中枢机构有了很大的变化,那么丞相的权力相对以前发生了何种变化?该制度在中国古代又发挥着怎样的重要作用呢?

生:合作探究:依据史料结合所学知识,分析三省六部制的重要作用。

材料一: 汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关又称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位……必得中书、门下二省共同认可,那道敕书才算合法。

——钱穆《国史新论》

材料二 唐初,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书付以门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得旨,再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省,尚书省但主书填“奉行”而已。

——朱熹《朱子语类》

材料三 凡军国大事,则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上(太宗)始申明旧制,由是鲜有败事。

——《资治通鉴》

(学生合作探究,研读史料后,展示成果,教师评价,如:分权有利于削弱相权,加强皇权;分工有利于提高行政效率;建立制约机制,有利于减少统治者的决策失误;君主专制中央集权制走向成熟,是中国政治制度的重大变革,为历代沿革。)

[设计意图]

三省六部的作用在教材的表述较为简单,概括性较高,通过提供史料研读结合前面对其运作机制的学习,可帮助学生具体认识到其在解决皇权与相权这一矛盾中通过分割相权,加强皇权;同时三省分工,又有利于提高行政效率等方面起到的重要作用。

[过渡] 随着选官制度和中央官制的不断完善,人才济济和高效政府的唐帝国相继出现贞观之治和开元盛世的繁荣景象,但是发生在775年的安史之乱使得唐帝国开始由盛转衰,帝国财政出现困难,那么帝国又对经济做了怎样的调控?接下来我们学习:

第三部分:赋税制度之因时制宜

1.两税法

师:唐初,征收赋税实行租庸调制,随着帝国由盛转衰,国家财政也出现困难,为了解决财政问题,统治者由因时制宜对赋税制度进行了怎样的调整?调整正后的赋税制度有何进步性?

生:阅读教材内容,思考完成表格,结合教材内容,学会横向比较,分析两税法的进步性。

租庸调制 两税法

背景 均田制推行 均田制瓦解

标准 人丁 财产

种类 田租、户调、徭役和杂税 户税和田税

对象 授田农民 农商均纳税

次数 一次 夏秋两次

(学生思考后,展示成果,教师评价,如:简化税收明目,扩大税收对象,保证国家财政收入,减轻农民人身控制等。)

[设计意图]

关于赋税制度中的租庸调制和两税法教材呈现的内容也较多,利用表格归纳可帮助学生迅速两种赋税制度内容的不同,同时方便学生通过横向比较,对两税法的进步性一目了然,正所谓“知其然,还要知其所以然”,这样由可弥补教材直接给出两税法进步性所带来的课堂缺乏生成性和过程性的不足,运用历史比较的方法,有助于加深学生对两税法进步性的理解。

师:两税法的实施的确起到了积极作用,那么是否意味着两税法本身没有问题呢?接下来同学们根据老师展示的史料分析两税法弊端。

生:合作探究,史料研读,分析两税法弊端。

材料:国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循, 浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤,里胥迫我纳,不许暂逡巡……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮似云屯,号为羡余物,随月献至尊。夺我身上暖,买尔眼前恩,进入琼林库,岁久化为尘!

——《白居易集》卷2《重赋》

(学生探究讨论后,学生代表展示成果,相互补充,教师引导评价,如大地主隐瞒财产,转嫁赋税,政府又增加许多苛捐杂税,农民负担更加沉重等。)

[设计意图]

朝代 赋税制度 主要内容

春秋 初税亩 不论是公田还是私田,一律按实际田亩征税

秦汉 编户制度 按编户的土地和人口多少征收租赋和徭役

北魏 租调制 与均田制相适应,受田农民承担定额租调,丁男负担徭役

隋唐(前期) 租庸调制 受田农民除缴纳租调外,可以纳绢或布代役。

唐中后期 两税法 每户按资产交纳户税,按田亩交纳地税,取消租庸调和杂税、杂役;分夏秋两季收税。

关于两税法教材正文部分只涉及其进步性,而对于两税法实施后产生的弊端,并未涉及,而是在课后探究与扩展简单提到,在这里通过史料研读分析两税法的弊端可以帮助形成对两税法的全面认识,学会运用辩证的方法分析历史问题。

2.赋税制度演变的特点

[过渡] 同中国古代选官制度和中枢机构一样,古代赋税制度也随着社会的发展不断进行调整,那么中古国代春秋到隋唐时期赋税制度演变呈现出何种特点呢?

生:依据表中归纳的历代赋税制度的内容结合教材知识进行分析。

(学生思考分析后,展示成果,相互补充,教师引导评价,如征税标准由以人丁为主逐步向以土地财产为主转变;征税时间由不定时逐渐发展为基本定时;税种由繁杂多项逐渐变为简化单一;农民由必须服徭役逐渐发展为纳绢代役等。)

[设计意图]

新教材关于赋税制度的介绍并不多,需要补充材料帮助学生历代赋税制度的发展形成整体认识,有利于学生理解把握赋税制度演变的规律和特点,同时有助于通过赋税制度的变化理解经济基础与上层建筑之间的关系。

[过渡]

唐帝国因时变革创新制度,保证了帝国的持续繁荣与强大,同时促进了统一多民族封建国家的巩固与发展,以史为鉴,鉴往知来,当今中国正面临各种机遇和挑战,隋唐时期的制度创新对我国有何借鉴意义呢?接下来我们学习:

第四部分:鉴往知来之盛世中华

师:常言道“穷则变,变则通,通则久”唐帝国因时而变,通过及时调整选官制度,群英荟萃;完善中央官制,政府高效;改革税收制度,增加财力,保证了帝国的持续繁荣与强大,造就盛世乾坤,促进了统一多民族封建国家的巩固与发展!可见政府政策的灵活性,变革创新的重要性。同样对于当今中国在历经困境,坚持改革开放,收获了巨大成就;在当下抗疫的斗争中,中国共产党带领全国人民根据疫情变化,充分发挥我国制度优势,创新抗疫策略,取得了抗疫斗争的重大胜利。可见变革和创新是一个国家和民族兴旺发达的不竭动力,我们终将完成民族复兴的伟大重任!

生:吾辈风华正茂,理应担当使命!

[设计意图]

学习历史是为了更好的指导我们的现实与未来的生活,通过隋唐时期的制度创新的成就和启示来指导当下我国社会主义建设,激励学生为中华民族的伟大复兴和祖国统一大业不懈奋斗,增强学生的建设祖国的使命感和责任感,激发学生爱国主义精神。通过改革开放以来我国社会主义建设取得的成就,尤其当下取得抗疫斗争阶段性的伟大胜利,体会社会主义制度的优越性,增强学生的民族认同感和自豪感。

教学评价设计

1.唐朝诗人孟郊在《登科后》中写到“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”。这首诗涉及到唐朝哪一制度( )

A.三省六部制 B.科举制 C.两税法 D.九品中正制

2.唐朝中央政府三省的运转机制是( )

A.中书省---门下省---尚书省 B.尚书省---中书省---门下省

C.尚书省---门下省---中书省 D.门下省---中书省---尚书省

3.中国古代某一赋税制度“惟一资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的征税标准。材料评述的是( )

A.租调制 B.租庸调制 C.两税法 D.均田制

4.唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代( )

A.科举考试不重考生诗才 B.选官制度阻断贵族入仕

C.中央政府剥夺宗室特权 D.科举取士体现公平公正

5.三省六部制是唐代职官设置的整体,将以前属于宰相的政府决策执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。其工作运行受到了皇帝的严密控制,其权力完全由皇帝赋予。三省六部制的实行( )

A.削弱了三省长官权限 B.扩大了宰相的行政权

C.造成了藩镇割据 D.满足了皇帝集权需要

6.学者认为:“自安史之乱以后,赋税名目繁多,民不堪命。两税法则规定百姓只需纳夏秋两税……将名目繁多之税目简化,且两税之外不得别征,实为德政。”这说明两税法的实行( )

A.解决了土地兼并问题 B.增加了政府的财政收入

C.促进了赋税的货币化 D.起到减少税目和简化手续的作用

板书设计

减轻人身控制

简化税收明目

扩大税收对象

保证国家财收

教学理念

1.依据新课程标准提出的学科素养的理念,注重在教学中培养学生的历史解释、唯物史观、史料实证、家国情怀等历史学科素养。

2.坚持历史教学立德树人的核心要求,以人为本, 联系现实生活,关注学生全面发展,树立文化自信和制度自信。

3.做好与初中课程的衔接,转变学生学习方式,培养学生探究历史问题的能力,提高创新意识。

教学内容分析

本单元时空线索主要展现了古代中国由三国以来的大分裂走向隋唐大统一,本课《制度的变化与创新》选自《中外历史纲要(上)》的第二单元《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展》,隋唐结束东汉以来的国家分裂的局面,是中国封建社会的高度繁荣时期,本课主要是从选官制度、中央官制和赋税制度三个层面展现隋唐制度创新成就,它们也是促成隋唐繁荣的关键制度,同样对于当下我国制度创新有重要启示,因此本课在是本单元重点课时。

学情分析

高一学生步入高中学习需要从初中的学习方法中向高中要求转变,初中历史学习较为简单浅显,注重对知识的掌握,而面对高中历史不同的学情,学生需要在初中简单的识记能力和初步具备思维能力的基础上,提升分析和解决历史问题的能力,高中历史的学习对学生提出了更高的要求,因此教师的教学要适应学生的这种特点,做好学生初高中历史学习的衔接,依据课标把握好难易程度,帮助学生尽快适应高中历史学习,及时转变高中历史的学习理念和方法。其次,面对学生知识储备和分析能力不足的现状,需要教师根据学生的心理和年龄特征,采取创设情景、深入浅出、形象生动的方法进行启发性教学,突出学生在学习中的主体性。

课程标准

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领城的新成就。

教学目标

1.理解科举制、三省六部制、两税法等特有制度,了解其演变过程,培养学生历史解释能力和形成时空观念。

2.能够通过史料分析,理解科举制、三省六部制、两税法的运用所产生的作用,培养学生史料实证的能力。

3.学会运用经济基础和上层建筑关系理解隋唐制度完善对国家统一、社会发展的影响,培养学生运用唯物主义分析历史问题的能力。

4.学生通过学习科举制、三省六部制和赋税制度的学习,加深认识它们在历史上的重大作用,增强学生的文化自信和制度自信,培养学生的家国情怀。

教学重难点分析

重点:科举制的特点及作用;三省六部制的运行模式及作用;赋税制度的演进过程

难点:科举制的作用;两税法的实行内容及作用

教学过程

一、课堂导入

[视频导入]播放视频《大唐帝国神话》

[文字史料]:政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——钱穆《中国历代政治得失》

公平公正、制度创新、国家统一是中国古代政治制度的核心价值观念。

师:同学们通过视频我们了解到大唐帝国创造的繁荣盛世,那么唐帝国在当时何以取得如此成就?原因想必会有很多,其中不断坚持制度创新是很重要的关键因素之一,那么唐帝国都有哪些制度创新呢?相信通过本节课的学习同学们将会收获知识与快乐!

[设计意图]

视频导入可以吸引学生注意力,激发学习兴趣,整体感受盛唐气象,对盛世之因设置问题又可以激发学生好奇心。同时又可与课程小结和升华前后呼应,课程结构和线索更加明显。

2、新课讲授:

《劝学诗》

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门无车毋须恨,书中有马多如簇。

娶妻无媒毋须恨,书中有女颜如玉。

男儿欲遂平生志,勤向窗前读六经。

师:同学们宋真宗赵恒的这首《劝学诗》讲述了读书的诸多意义,那么在古代读书的主要目的是什么?读书人又是通过何种方式实现呢?这就涉及到本课我们将要学习的第一部分:选官制度

[设计意图]

本部分的导入主要目的还是为了以有效自然的方式引出第一部分的选官制度,同时又可以激励学生热爱学习。

第一部分:选官制度之群英荟萃

1.古代选官制度的演变和变化趋势

师:我国古代有许多选官制度,同学们了解古代选官制度的演变历程吗?它又呈现出怎样的变化趋势呢?

材料一 夏商以降,开始“家天下”。《周书泰誓上》云“官人以世”。这种官吏“世及”的制度,至西周时期进入鼎盛。……分封、授土、授民都是世袭的,采邑与官职相关联,前者为“世禄”,后者是“世卿”或称“仕者世禄”。

——摘编自任怀国《中国古代选官制度论析》

材料二 随着社会的发展,血缘关系的松弛,宗法制遭到破坏,以之为基础建立的分封制也很难继续存在下去了。战国时期已经开始用立军功便授官爵的制度替代西周以来的人才选拔制度,秦和汉初基本沿袭。

——岳麓版教材《政治文明历程》

材料三 察举是推荐官员制度。……具体做法,……由中央政府的三公九卿和地方政府的郡国守相向皇帝推荐能够担任官职的人才。……察举孝廉的标准有四条:一是德行高妙,志节清白;二是学通行修,熟知经书;三是明习法令,善于决狱;四是头脑清楚,才干出众。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料四 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。 ——《通典》卷一四

材料五 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

生:分析史料,联系所学知识进行思考,完成表格

朝代 选官制度 选官方式 选官标准

西周 世官制 世袭 血缘

秦朝 军功爵制 授爵 军功

汉朝 察举制 举荐 孝廉

魏晋南北朝 九品中正制 评定 门第

隋唐 科举制 考试 才学

(学生思考后,展示出来自己的学习成果,如:选官标准由血缘、门第到才学,趋向公平;选官权:地方收归中央;选拔方式由世袭到推荐评定再到考试,走向制度化,趋向科学公正。)

[设计意图]

虽然教材内容对部分选官制度有所介绍,但是学生还缺少对世官制、军功爵制和察举制的深入认识,补充史料有助于学生对选官制度进一步认识;其次通过表格梳理历代选官制度,方便学生从纵向认识选官方式和标准,分析得出选官制度呈现的变化趋势。

2.科举制的历史进步性

[过渡] 通过对历代选官制度的演变分析可知选官制度在不断发展完善,而科举制的形成完善是古代选官制度的成熟表现,那么科举制度在我国历史上有何进步性?

生:合作探究:依据史料结合所学知识,分析科举制的历史进步性。

史料一:科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

史料二:自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。

——钱穆《国史新论》

材料三 作为一种上千年的文化存在,科举显然有共客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性.……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化.……科举例度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,幕登天子堂.式的机会均等”……的机制,对知识分于的社会心理走一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

一一薛明扬《中国传统文化概论》

材料四 渐渐地,这些考试开始集中于文学体裁和儒家正统观念,最后的结果是形成一种制度,为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理.……只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。

一一(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(学生讨论后,展示成果,教师评价,如:有利于选拔人才,扩大统治基础,提高官员素质,促进社会阶层流动,加强中央集权等;客观公平理念;人才激励机制;加强中央集权;保证儒家思想成为主流(正统);维护文明的稳定性和连续性。言之成理即可)

[设计意图]

教材内容对科举制的作用有具体描述,但是学生缺少对科举制的史实认识,提供史料,可帮助学生具体认识科举制的功能,培养学生史料解读的能力,也体现对学生过程性和生成性学习的重视。

[过渡] 选官制度选拔出来的人才,需要相应的国家机构才能发挥出治国理政的重要作用,那么同学们知道古代中国有哪些重要的中枢机构吗?接下来我们学习:

第二部分:中枢机构之臻于至善

1.归纳中国古代中枢机构演进

师:中国古代有许多中枢机构,同学们知道这些中枢机构的名称和特点吗?

生:学生回顾前面所学知识,完成表格。

时期 中枢机构 特点

秦朝 三公九卿制 丞相权重

西汉 中外朝 中朝决策,外朝执行

东汉 三公和尚书台 尚书台掌握实权

魏晋南北朝 三省制形成 三省共同辅助决策,行使权力

隋唐 三省六部制 三省分权

[设计意图]

本部分关于中国古代中枢机构的内容,前面的学习已经涉及,学生能够比较容易的依据表格得出中枢机构的名称和特点,表格梳理一方面可以帮助学生对选官制度的发展线索形成清晰认识,另一方面对接来分析中枢体系演变的特点会有帮助。

2.中枢体系演变的特点。

[过渡]师:中国古代历代有不同的中枢机构,随着时代的发展,针对于丞相权力不断增强,对皇权构成的威胁,中枢机构也在不断地调整变化,以适应巩固统治的需要,那么秦汉至唐时期中枢体系演变的呈现出怎样的特点呢?

生:研读史料,结合所学知识进行分析。

材料一 秦始皇专注于政治运行机制建设,把最高领导人冠以皇帝称谓,建立了三公九卿的官僚制度,创设了郡县式的管理模式。秦代建立的行政、军事、监察运行机制是具有中国特色的三权分立制衡管理机制。

——摘编自《中国政治文明运行机制路径与选择》

材料二 汉武帝时期,制度创新。武帝从身份低微的士人中破格选用人才,担任参与国家政治中枢主要决策的侍中、常侍,给事中等职,形成同三公九卿相对应的“中朝”。

——摘编自朱汉国主编普通高中课程标准实验教科书《历史必修一用书》

材料三 唐制,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——朱熹《朱子语类》

(学生讨论后,展示成果,教师评价,如:皇帝不断削弱相权来加强皇权;中朝官向外朝官转化;宰相权力不断被分化,具体措施为分权或另设机构;宰相职位逐渐转为虚职;在继承的基础上有所创新。言之成理即可)

[设计意图]

学生已通过表格归纳出中国古代中枢机构演进内容,加之补充的关于三公九卿、中外朝等有关史料,可帮助学生加深对知识的理解,更容易分析得出秦汉唐时期中枢体系演变的特点,同时可以提高学生分析和解决历史问题能力。

3.三省六部制

[过渡] 同中国古代选官制度一样,古代中枢机构也在不断发展完善,而三省六部制的形成完善标志着古代中枢机构的成熟,那么同学们三省六部制作为政府中枢又是怎样运作的呢?假如时光回到唐朝,太宗皇帝想要在都城营造一处宫殿,这项工程的程序将如何实施运作。

生:阅读教材P39尝试画出三省六部制的结构示意图,结合情景案例理解其运作机制。

[设计意图]

三省六部制的内容教材上有涉及,但是关于其运作机制不够直观具体,利用结构图和情景模拟可以帮助学生理解其内在的运行机制,又可以调动学生积极参与课堂活动,变枯燥文字为情景体验,又可以培养学生历史学习兴趣。同时利用记忆“巧记忆”帮助学生当堂消化掌握知识。

[过渡] 通过对三省六部制运作机制的学习可知其相对以往的中枢机构有了很大的变化,那么丞相的权力相对以前发生了何种变化?该制度在中国古代又发挥着怎样的重要作用呢?

生:合作探究:依据史料结合所学知识,分析三省六部制的重要作用。

材料一: 汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关又称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位……必得中书、门下二省共同认可,那道敕书才算合法。

——钱穆《国史新论》

材料二 唐初,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书付以门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得旨,再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省,尚书省但主书填“奉行”而已。

——朱熹《朱子语类》

材料三 凡军国大事,则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上(太宗)始申明旧制,由是鲜有败事。

——《资治通鉴》

(学生合作探究,研读史料后,展示成果,教师评价,如:分权有利于削弱相权,加强皇权;分工有利于提高行政效率;建立制约机制,有利于减少统治者的决策失误;君主专制中央集权制走向成熟,是中国政治制度的重大变革,为历代沿革。)

[设计意图]

三省六部的作用在教材的表述较为简单,概括性较高,通过提供史料研读结合前面对其运作机制的学习,可帮助学生具体认识到其在解决皇权与相权这一矛盾中通过分割相权,加强皇权;同时三省分工,又有利于提高行政效率等方面起到的重要作用。

[过渡] 随着选官制度和中央官制的不断完善,人才济济和高效政府的唐帝国相继出现贞观之治和开元盛世的繁荣景象,但是发生在775年的安史之乱使得唐帝国开始由盛转衰,帝国财政出现困难,那么帝国又对经济做了怎样的调控?接下来我们学习:

第三部分:赋税制度之因时制宜

1.两税法

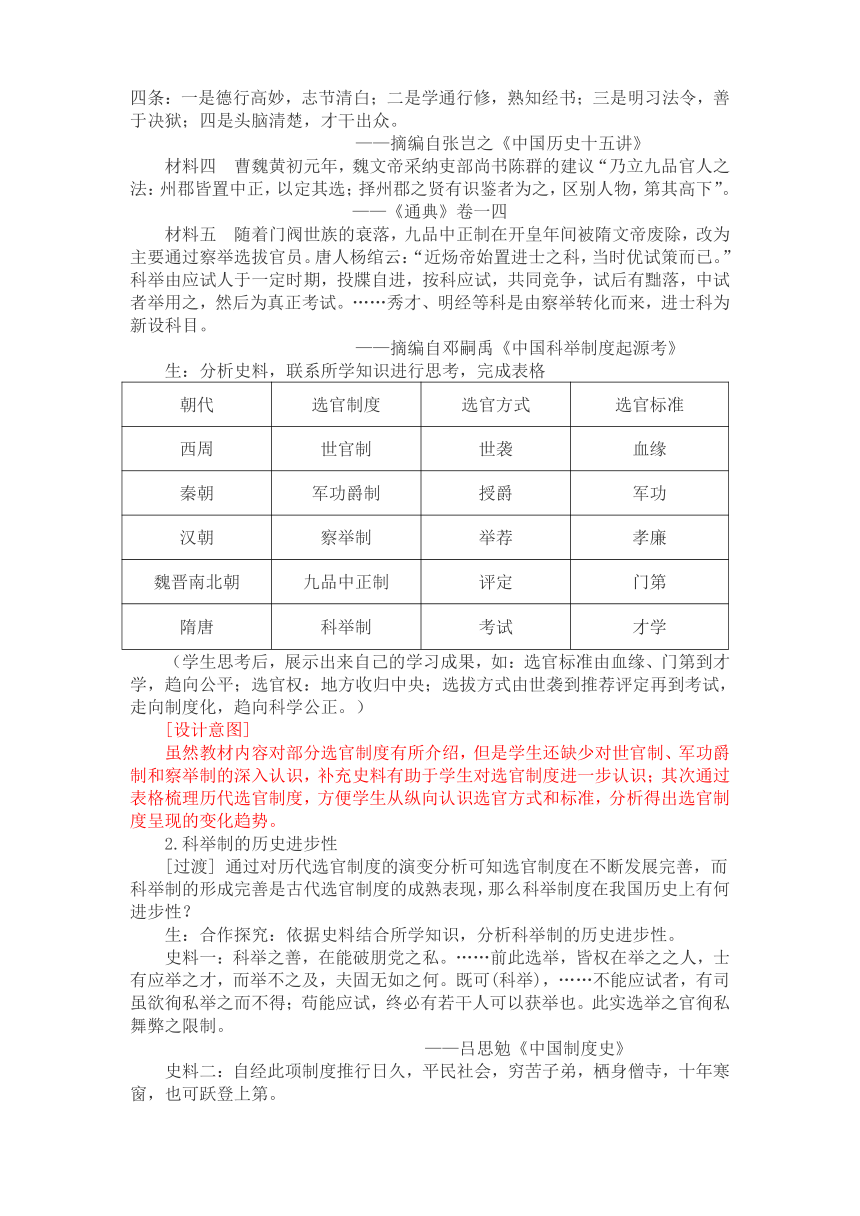

师:唐初,征收赋税实行租庸调制,随着帝国由盛转衰,国家财政也出现困难,为了解决财政问题,统治者由因时制宜对赋税制度进行了怎样的调整?调整正后的赋税制度有何进步性?

生:阅读教材内容,思考完成表格,结合教材内容,学会横向比较,分析两税法的进步性。

租庸调制 两税法

背景 均田制推行 均田制瓦解

标准 人丁 财产

种类 田租、户调、徭役和杂税 户税和田税

对象 授田农民 农商均纳税

次数 一次 夏秋两次

(学生思考后,展示成果,教师评价,如:简化税收明目,扩大税收对象,保证国家财政收入,减轻农民人身控制等。)

[设计意图]

关于赋税制度中的租庸调制和两税法教材呈现的内容也较多,利用表格归纳可帮助学生迅速两种赋税制度内容的不同,同时方便学生通过横向比较,对两税法的进步性一目了然,正所谓“知其然,还要知其所以然”,这样由可弥补教材直接给出两税法进步性所带来的课堂缺乏生成性和过程性的不足,运用历史比较的方法,有助于加深学生对两税法进步性的理解。

师:两税法的实施的确起到了积极作用,那么是否意味着两税法本身没有问题呢?接下来同学们根据老师展示的史料分析两税法弊端。

生:合作探究,史料研读,分析两税法弊端。

材料:国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循, 浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤,里胥迫我纳,不许暂逡巡……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮似云屯,号为羡余物,随月献至尊。夺我身上暖,买尔眼前恩,进入琼林库,岁久化为尘!

——《白居易集》卷2《重赋》

(学生探究讨论后,学生代表展示成果,相互补充,教师引导评价,如大地主隐瞒财产,转嫁赋税,政府又增加许多苛捐杂税,农民负担更加沉重等。)

[设计意图]

朝代 赋税制度 主要内容

春秋 初税亩 不论是公田还是私田,一律按实际田亩征税

秦汉 编户制度 按编户的土地和人口多少征收租赋和徭役

北魏 租调制 与均田制相适应,受田农民承担定额租调,丁男负担徭役

隋唐(前期) 租庸调制 受田农民除缴纳租调外,可以纳绢或布代役。

唐中后期 两税法 每户按资产交纳户税,按田亩交纳地税,取消租庸调和杂税、杂役;分夏秋两季收税。

关于两税法教材正文部分只涉及其进步性,而对于两税法实施后产生的弊端,并未涉及,而是在课后探究与扩展简单提到,在这里通过史料研读分析两税法的弊端可以帮助形成对两税法的全面认识,学会运用辩证的方法分析历史问题。

2.赋税制度演变的特点

[过渡] 同中国古代选官制度和中枢机构一样,古代赋税制度也随着社会的发展不断进行调整,那么中古国代春秋到隋唐时期赋税制度演变呈现出何种特点呢?

生:依据表中归纳的历代赋税制度的内容结合教材知识进行分析。

(学生思考分析后,展示成果,相互补充,教师引导评价,如征税标准由以人丁为主逐步向以土地财产为主转变;征税时间由不定时逐渐发展为基本定时;税种由繁杂多项逐渐变为简化单一;农民由必须服徭役逐渐发展为纳绢代役等。)

[设计意图]

新教材关于赋税制度的介绍并不多,需要补充材料帮助学生历代赋税制度的发展形成整体认识,有利于学生理解把握赋税制度演变的规律和特点,同时有助于通过赋税制度的变化理解经济基础与上层建筑之间的关系。

[过渡]

唐帝国因时变革创新制度,保证了帝国的持续繁荣与强大,同时促进了统一多民族封建国家的巩固与发展,以史为鉴,鉴往知来,当今中国正面临各种机遇和挑战,隋唐时期的制度创新对我国有何借鉴意义呢?接下来我们学习:

第四部分:鉴往知来之盛世中华

师:常言道“穷则变,变则通,通则久”唐帝国因时而变,通过及时调整选官制度,群英荟萃;完善中央官制,政府高效;改革税收制度,增加财力,保证了帝国的持续繁荣与强大,造就盛世乾坤,促进了统一多民族封建国家的巩固与发展!可见政府政策的灵活性,变革创新的重要性。同样对于当今中国在历经困境,坚持改革开放,收获了巨大成就;在当下抗疫的斗争中,中国共产党带领全国人民根据疫情变化,充分发挥我国制度优势,创新抗疫策略,取得了抗疫斗争的重大胜利。可见变革和创新是一个国家和民族兴旺发达的不竭动力,我们终将完成民族复兴的伟大重任!

生:吾辈风华正茂,理应担当使命!

[设计意图]

学习历史是为了更好的指导我们的现实与未来的生活,通过隋唐时期的制度创新的成就和启示来指导当下我国社会主义建设,激励学生为中华民族的伟大复兴和祖国统一大业不懈奋斗,增强学生的建设祖国的使命感和责任感,激发学生爱国主义精神。通过改革开放以来我国社会主义建设取得的成就,尤其当下取得抗疫斗争阶段性的伟大胜利,体会社会主义制度的优越性,增强学生的民族认同感和自豪感。

教学评价设计

1.唐朝诗人孟郊在《登科后》中写到“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”。这首诗涉及到唐朝哪一制度( )

A.三省六部制 B.科举制 C.两税法 D.九品中正制

2.唐朝中央政府三省的运转机制是( )

A.中书省---门下省---尚书省 B.尚书省---中书省---门下省

C.尚书省---门下省---中书省 D.门下省---中书省---尚书省

3.中国古代某一赋税制度“惟一资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的征税标准。材料评述的是( )

A.租调制 B.租庸调制 C.两税法 D.均田制

4.唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代( )

A.科举考试不重考生诗才 B.选官制度阻断贵族入仕

C.中央政府剥夺宗室特权 D.科举取士体现公平公正

5.三省六部制是唐代职官设置的整体,将以前属于宰相的政府决策执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。其工作运行受到了皇帝的严密控制,其权力完全由皇帝赋予。三省六部制的实行( )

A.削弱了三省长官权限 B.扩大了宰相的行政权

C.造成了藩镇割据 D.满足了皇帝集权需要

6.学者认为:“自安史之乱以后,赋税名目繁多,民不堪命。两税法则规定百姓只需纳夏秋两税……将名目繁多之税目简化,且两税之外不得别征,实为德政。”这说明两税法的实行( )

A.解决了土地兼并问题 B.增加了政府的财政收入

C.促进了赋税的货币化 D.起到减少税目和简化手续的作用

板书设计

减轻人身控制

简化税收明目

扩大税收对象

保证国家财收

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进