9《说“木叶“》课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 9《说“木叶“》课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 35.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 10:09:55 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

说

木

叶

林庚

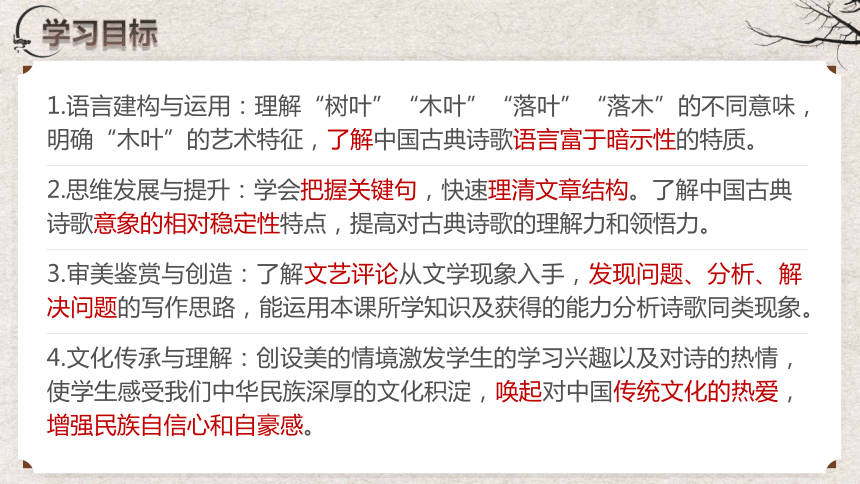

1.语言建构与运用:理解“树叶”“木叶”“落叶”“落木”的不同意味,明确“木叶”的艺术特征,了解中国古典诗歌语言富于暗示性的特质。

2.思维发展与提升:学会把握关键句,快速理清文章结构。了解中国古典诗歌意象的相对稳定性特点,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。

3.审美鉴赏与创造:了解文艺评论从文学现象入手,发现问题、分析、解决问题的写作思路,能运用本课所学知识及获得的能力分析诗歌同类现象。

4.文化传承与理解:创设美的情境激发学生的学习兴趣以及对诗的热情,使学生感受我们中华民族深厚的文化积淀,唤起对中国传统文化的热爱,增强民族自信心和自豪感。

学习目标

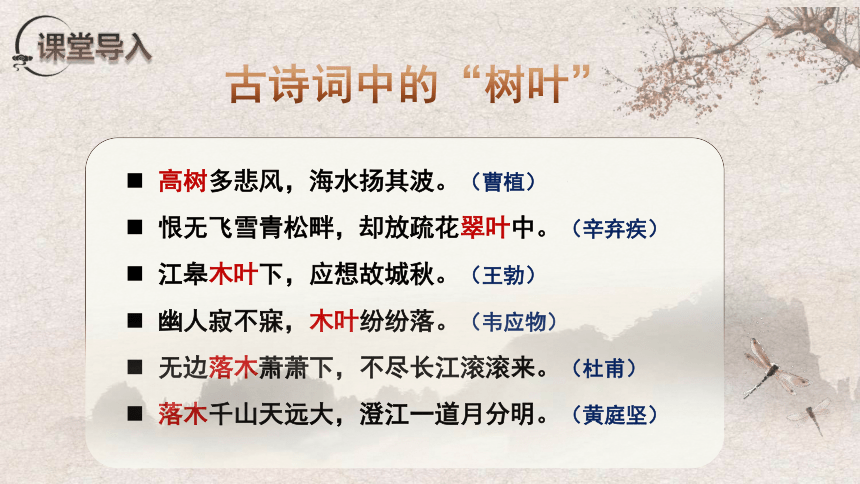

高树多悲风,海水扬其波。(曹植)

恨无飞雪青松畔,却放疏花翠叶中。(辛弃疾)

江皋木叶下,应想故城秋。(王勃)

幽人寂不寐,木叶纷纷落。(韦应物)

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫)

落木千山天远大,澄江一道月分明。(黄庭坚)

古诗词中的“树叶”

课堂导入

知人论世

Zhi ren lun shi

林庚(1910—2006),字静希。现代著名诗人、诗歌理论家、文学史家。

20世纪30年代,林庚在清华大学读书,与吴组缃、李长之、季羡林号称清华园“四剑客”;晚年又与吴组缃、王瑶、季镇淮并称“北大中文四老”。

代表作:《春野与窗》《北平情歌》等新诗集。

作者介绍

写作背景

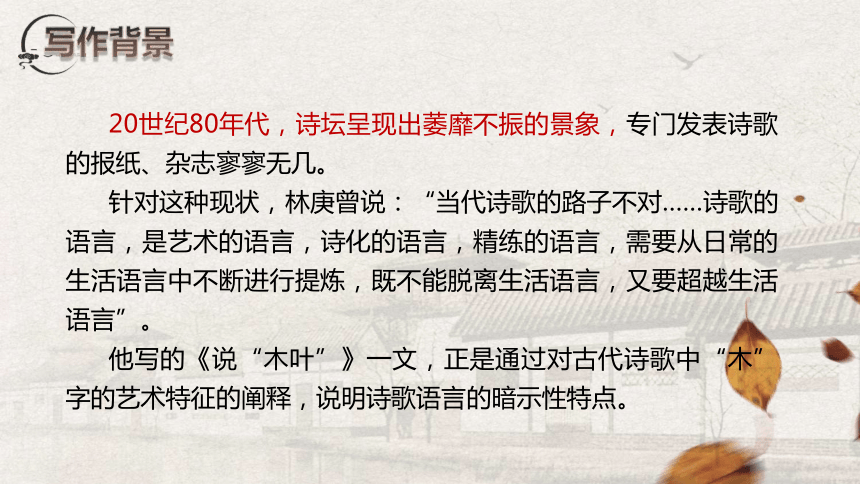

20世纪80年代,诗坛呈现出萎靡不振的景象,专门发表诗歌的报纸、杂志寥寥无几。

针对这种现状,林庚曾说:“当代诗歌的路子不对……诗歌的语言,是艺术的语言,诗化的语言,精练的语言,需要从日常的生活语言中不断进行提炼,既不能脱离生活语言,又要超越生活语言”。

他写的《说“木叶”》一文,正是通过对古代诗歌中“木”字的艺术特征的阐释,说明诗歌语言的暗示性特点。

文体知识

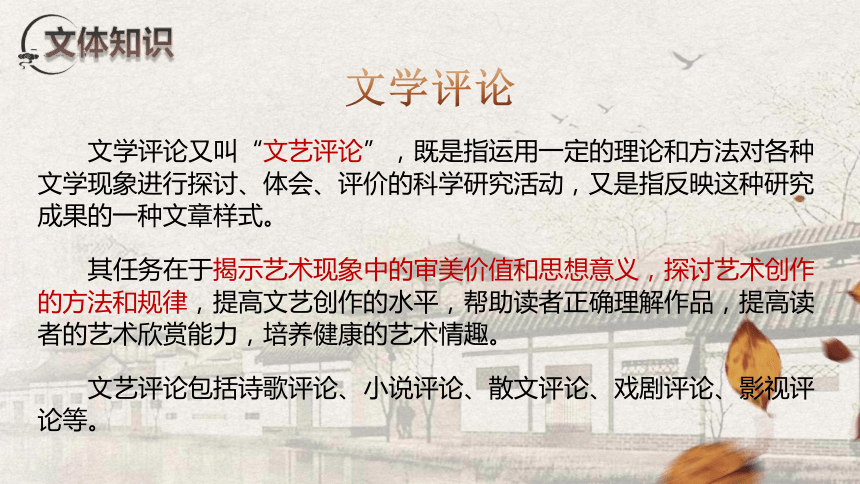

文学评论又叫“文艺评论”,既是指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又是指反映这种研究成果的一种文章样式。

其任务在于揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,提高文艺创作的水平,帮助读者正确理解作品,提高读者的艺术欣赏能力,培养健康的艺术情趣。

文艺评论包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

文学评论

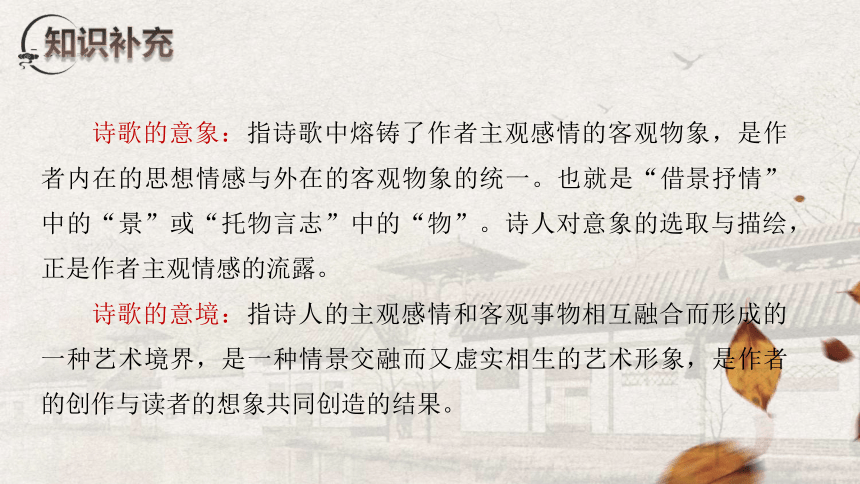

知识补充

诗歌的意象:指诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象,是作者内在的思想情感与外在的客观物象的统一。也就是“借景抒情”中的“景”或“托物言志”中的“物”。诗人对意象的选取与描绘,正是作者主观情感的流露。

诗歌的意境:指诗人的主观感情和客观事物相互融合而形成的一种艺术境界,是一种情景交融而又虚实相生的艺术形象,是作者的创作与读者的想象共同创造的结果。

整体感知

Zhi ti gan zhi

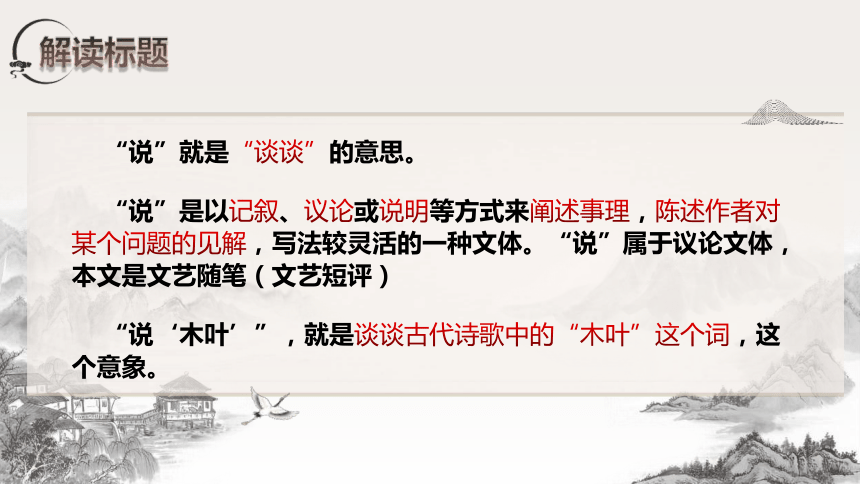

解读标题

“说”就是“谈谈”的意思。

“说”是以记叙、议论或说明等方式来阐述事理,陈述作者对某个问题的见解,写法较灵活的一种文体。“说”属于议论文体,本文是文艺随笔(文艺短评)

“说‘木叶’”,就是谈谈古代诗歌中的“木叶”这个词,这个意象。

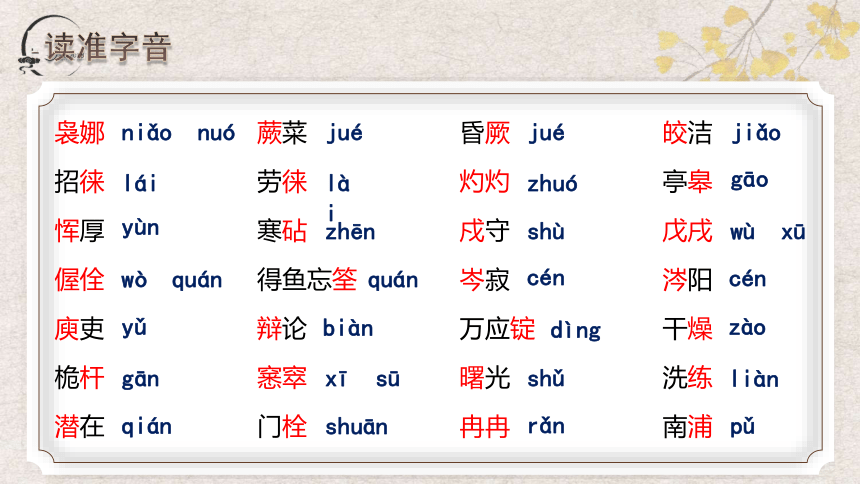

读准字音

袅娜 蕨菜 昏厥 皎洁

招徕 劳徕 灼灼 亭皋

恽厚 寒砧 戍守 戊戌

偓佺 得鱼忘筌 岑寂 涔阳

庾吏 辩论 万应锭 干燥

桅杆 窸窣 曙光 洗练

潜在 门栓 冉冉 南浦

niǎo nuó

jué

jué

jiǎo

lái

lài

zhuó

gāo

yùn

zhēn

shù

wù xū

qián

shuān

rǎn

pǔ

gān

shǔ

xī sū

wò quán

quán

cén

cén

dìng

yǔ

biàn

zào

liàn

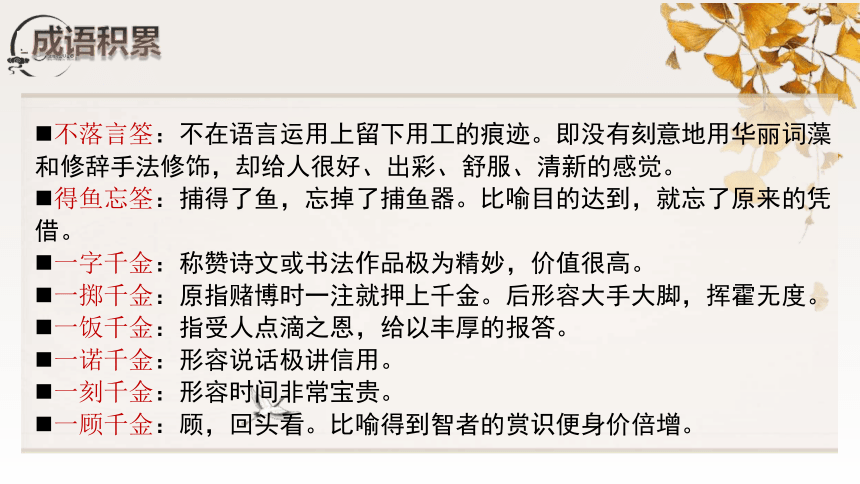

成语积累

不落言筌:不在语言运用上留下用工的痕迹。即没有刻意地用华丽词藻和修辞手法修饰,却给人很好、出彩、舒服、清新的感觉。

得鱼忘筌:捕得了鱼,忘掉了捕鱼器。比喻目的达到,就忘了原来的凭借。

一字千金:称赞诗文或书法作品极为精妙,价值很高。

一掷千金:原指赌博时一注就押上千金。后形容大手大脚,挥霍无度。

一饭千金:指受人点滴之恩,给以丰厚的报答。

一诺千金:形容说话极讲信用。

一刻千金:形容时间非常宝贵。

一顾千金:顾,回头看。比喻得到智者的赏识便身价倍增。

技法点拨

筛选信息

关键句

开头总起句、过渡句、结尾总结句、语段的中心句、体现文章主旨的句子、独立成段的句子、反复出现的句子、抒情句、议论句

序列词、指示代词、反复出现的词、重点关联词(不但……而且……因为,何况,但是,然而,因此),分离材料和观点的词(例如、像、好像、假如、由此可见)

关键词

① 总结句 从屈原《九歌》开始,”木叶“成为诗人们笔下钟爱的形象。

② 注意“可是”“而” 等词语体现的句间关系 说明“木叶”就是“树叶”,但古诗中用“树叶”的十分少见。而“木叶”却发展到了“落木”。

③ 反复出现的句子、谈论的对象 说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在 “木”字上。

④ 结尾句 说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

⑤ 过渡句 说明诗歌语言的暗示性,使“木”具有落叶的特征。

⑥ 上段尾句—— 过渡句 说明“木”的第二个艺术特征:透着黄色,在触感上是干燥的。

⑦ 独立成段的句子 说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

1.请同学们浏览课文,找关键词句,梳理文章脉络,理清文章结构。

初读课文

第一部分(第1—3段):列举我国古代诗歌史上的一个现象,即“木叶”是历代诗人笔下钟爱的对象,而“木叶”形象的关键在一个“木”字。

第二部分(第4—6段):说明了“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。

第三部分(第7段):总结全文,点明“树叶”与“木叶”虽然只有一字之差,到了艺术形象的领域却差别很大。

深入研读

Shen ru yan du

深入研读

内容:为了说明从屈原起“木叶”就成为诗人们笔下钟爱的形象,令人信服;

结构:为下文的分析张本(铺垫)。

1.课文第一自然段,列举了屈原、谢庄等四人的诗句,有何作用?

自从屈原歌唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄 《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥 的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”至于王褒 《渡河北》的名句“秋风吹木叶,还似洞庭波”,则其所受的影响更是显然了。在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

知识拓展

2.引用的作用

1、丰富文章内容,突出主体特点

2、吸引读者,增强文章趣味性、可读性(总)

(1)引用别人或名人的话:

①更好地突出人物的特点,揭示人物的精神面貌,

②对人物做出客观公正的评价, 増加真实性、丰富性。

(2)引用诗词,丰富文章内容,增强可读性,增强文采性,使文章具有诗情画意的特点。

(3)引用故事:增强文章的活泼度,使文章更具有可读性。

(4)引用书信、日记:印证作者的观点,使文章具有更为真实感人的力量。

这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上

深入研读

3.在古诗中,诗人极少用“树叶”,而常用“木叶”甚至“落木”,原因何在?“木叶”到“落木”,其与“树叶”或“落叶”的不同,其关键点在哪?(请从第3段中找答案)

树叶 木叶

诗句 庭中有奇树,绿叶发华滋 ——无名氏 叶密鸟飞得,风轻花落迟。 —— 萧纲《折杨柳》 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——屈原《九歌》

洞庭始波,木叶微脱。

——陆厥《临江王节士歌》

差别

浓密繁华

疏朗绵密

4.树叶、木叶的区别

深入研读

秋风叶落的季节中

深入研读

5.读第四段,请思考:“木”一般用在什么场合?

6.品味诗句“秋月照层岭,寒风扫高木。” 和“高树多悲风,海水扬其波。”比较诗中“高木与 “高树的不同意味

秋月照层岭,

寒风扫高木。

高树多悲风,

海水扬其波。

秋:树叶变黄

扫:风大、猛烈

高树:树叶多,密密层层、起伏不平

悲风:强劲的风

深入研读

7.品味诗句“秋月照层岭,寒风扫高木。” 和“高树多悲风,海水扬其波。”比较诗中“高木与 “高树的不同意味

秋月照层岭,

寒风扫高木。

高树多悲风,

海水扬其波。

高木:叶子越来越少,“落木千山”

的空阔。

高树:借满树叶子的吹动,表达出海

潮一般深厚的不平,叶子越多,

越绵密,感情越饱满。

深入研读

8.阅读第四段思考:本段主要采用什么论证方法?

举例论证,引用论证,对比论证

通过对吴均诗中“高木”和曹植诗中“高树”进行对比,得出“高木”空阔,“高树”饱满,然后进一步分析“含有落叶的一个因素”是“木”的第一个艺术特征

知识补充

论证方法

①举例论证:使用举例论证的方法,举……(概括示例),从而使论证更具体(真实可信)更有说服力。

②道理论证::使用了道理论证的方式,论证了……的观点,从而使论证更概括更深入。

③引用论证:(引用名言警句)【答题模式】:使用引用论证的方法,通过引用……证明……的观点,使论证更有说服力。(或更有趣味性,吸引读者阅读兴趣)

④对比论证:使用了对比论证的方法,将……和……加以比较,突出强调了……的观点。

⑤比喻论证:使用了比喻论证的方法,将……比作……,证明了……的观点,从而把抽象深奥的道理阐述得生动形象,浅显易懂。

联想

木

——

木头、木料、木板

——

树干

——

落叶

叶子落下来,光秃秃的

联想

诗歌具有暗示性

9.阅读第五段思考:“木”本身仿佛就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征,为什么“木”会有这个特征呢?

深入研读

10.思考:“木”的另一个艺术特征:

深入研读

木

联想

———

颜色触感

———

微黄干燥

原文:“木”不但让我们容易想起树干,还暗示了它的颜色,可能是透

着黄色,在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的,我们所常见的门栓、

棍子、桅杆等,就都是这个样子。

11.作者说:“‘木叶’之于‘树叶’,不过只是一字之差。然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千金。”

试用表格的形式来分析“木(叶)”与“树(叶)”。

11.填写下表,区别“木(叶)”与“(叶)”

意象 场合 外形 颜色 质感 意味 联想(情感)

木 (叶)

树(叶)

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

干燥

空阔疏朗

秋风叶落

脱尽叶子

微黄

春夏之交

枝叶繁茂

绿

褐

绿

饱含水分

饱满绵密

密密层层

浓阴满地

生机活力

深入研读

概念 季节 颜色 意味

树叶 树叶 春夏 绿色 繁茂湿润

木叶 树叶 清秋 微黄 干燥疏朗

绵密

落叶 落叶 春夏之交/秋 黄/绿色 繁润/干燥

落木 落叶 深秋 黄褐色 疏朗空阔

对比

论证

引用

论证

一“字”之差 相去千里

12.“木叶”“树叶”“落木”“树”“木”它们区别是什么?填写下表。其中运用了什么论证方法?

第一个艺术特征:含有落叶的因素。

第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

木

诗歌语言具有 。

暗示性

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩、一言难尽的言说。

13.作者通过说“木叶”告诉我们诗歌中的什么现象?

启示:鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外意味。

(写作真实目的)

木 叶

联想

想象

落叶

微黄

干燥

暗示性

叹息

漂泊

清秋

课文示例

14.课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,却拟题为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你认为如何?

不好。①全文以“木叶”作为引论、立论和结论的依据,以“说‘木叶’”为题,体现了作者的行文思路。若改为“谈中国古典诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术性论文。②标题拟为“说‘木叶’”,可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为浅显,化抽象为具体,既体现了作者的严谨态度,也契合了读者的阅读心理。③以“木叶”具有暗示性来阐释古典诗歌语言具有暗示性,有小中见大的艺术效果。

回答

15.请概述本文的论述思路

论证思路(行文脉络)

(1)本文采用了xx论证结构(总分式、并列式、层进式、对照式、驳立式)

(2)首先……(提出中心论点);

(3)然后……(分析问题+如何论证——论述角度、论证方法);

(4)最后……(解决问题+如何解决——总结呼吁、指出办法)。

注意:要具体分析

文章开篇用屈原《九歌》中的诗句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”引出论题,说明屈原的诗句启发了此后历代的诗人们,“木叶”重要意 成了“诗人们笔下钟爱的形象”。接着,作者分析了诗人们喜爱“木叶”的原因:诗歌讲究形象思维,由于诗歌语言的暗示性,“木叶”和“树叶”虽是一字之差,但情感意蕴差别很大。随后,作者还通过说明“木叶”与“落木”的不同之处,指出了“古代诗人们在前人的何产创造中学习,又在自己的学习中创造,使中国诗歌语言如此丰富多彩”这一带有规性的现象。

拓展延伸

Tuo zhan yan shen

4

古诗常见意象

意象 诗句 内涵

月 露从今夜白,月是故乡明。(杜甫《月夜忆舍弟》)

水 滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。(杨慎《临江仙》)

柳 今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。(柳永《雨霖铃》)

雁 雁字回时,月满西楼。(李清照《一剪梅》)

燕 无可奈何花落去,似曾相识燕归来。(晏殊《浣溪沙》)

杜鹃 其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。(白居易《琵琶行》)

思念故乡

时光流逝

别离的伤感

书信、音讯

物是人非

凄凉哀伤

知识补充

意象 诗句 特征

墙角数枝梅,凌寒独自开。 遥知不是雪,为有暗香来。

孤兰生幽园,众草共芜没。 虽照阳春晖,复非高秋月。

不用裁为鸣凤管,不须截作钓鱼竿。 千花百草凋零后,留向纷纷雪里看。

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。 宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中!

幸不生渊底,杰出苍苍崖。 岁寒只孤秀,万木非吾侪。

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

坚贞不屈、自强不息

质朴文静、淡雅高洁

宁折不弯、正直清高

凌霜傲寒、坚韧不拔

清露高声、高风亮节

傲霜斗雪、孤直耐寒

梅

兰

竹

菊

松

蝉

古诗常见意境

(1)豪放类:雄浑开阔、雄奇瑰丽、浩瀚辽阔、广袤高远、旷达洒脱。

(2)清幽类:清新明丽、宁静恬淡、淡雅闲适、和谐静谧、恬静优美。

(3)华美类:富丽堂皇、华美绚丽、华妙艳丽、瑰丽神奇、色彩斑斓。

(4)伤感类:凄清冷寂、孤寂冷清、哀怨低沉、凄惨萧条、苍凉悲壮。

(5)婉约类:缠绵悱恻、哀婉动人、委婉含蓄、蕴藉风流、朦胧缥缈。

(6)超脱类:超脱世俗、远离尘嚣、高雅脱俗、超凡脱尘、风致雅洁。

阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。 (2018全国卷)

题醉中所作草书卷后(节选)

陆游

胸中磊落藏五兵,欲试无路空峥嵘。

酒为旗鼓笔刀槊,势从天落银河倾。

端溪石池浓作墨,烛光相射飞纵横。

须臾收卷复把酒,如见万里烟尘清。

诗中前后两次出现“酒”,各有什么作用?请结合诗句简要分析。

真题演练

阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。 (2018全国卷)

第一个“酒”出现在作书之前,诗人把它比喻成战场上的旗鼓(分析意象含义),起到酝酿情绪,积蓄气势的作用(结构上的作用) ;

第二个“酒”则用来表现创作完成之后诗人的心理状态,他“如见万里烟尘清”,似乎赢得了一场战役的胜利(分析意象含义),心满意足、踌躇满志(表情达意方面)。

说

“木 叶”

“木 叶”成为诗人所钟爱的对象

“木 ”的艺术特征及原因

小结“木 叶”“树叶”的异同

诗人们钟爱 “木叶”

古诗很少用 “树叶”

“木叶”与“树叶的不同”

代表树干,含有落叶的因素

微黄与干枯

概念上:相差无几

艺术形象:一字千里

发现问题

暗示性

分析

问题

总结

课堂小结

课后作业

请从“乌(鸦)”“昏鸦”“寒鸦”和“轻舟”“孤舟”“扁舟”两组意象中,任选一组意象,课下搜集几首诗写成一篇小文章,谈这个意象的艺术特征(相同或不同),500字左右。

说

木

叶

林庚

1.语言建构与运用:理解“树叶”“木叶”“落叶”“落木”的不同意味,明确“木叶”的艺术特征,了解中国古典诗歌语言富于暗示性的特质。

2.思维发展与提升:学会把握关键句,快速理清文章结构。了解中国古典诗歌意象的相对稳定性特点,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。

3.审美鉴赏与创造:了解文艺评论从文学现象入手,发现问题、分析、解决问题的写作思路,能运用本课所学知识及获得的能力分析诗歌同类现象。

4.文化传承与理解:创设美的情境激发学生的学习兴趣以及对诗的热情,使学生感受我们中华民族深厚的文化积淀,唤起对中国传统文化的热爱,增强民族自信心和自豪感。

学习目标

高树多悲风,海水扬其波。(曹植)

恨无飞雪青松畔,却放疏花翠叶中。(辛弃疾)

江皋木叶下,应想故城秋。(王勃)

幽人寂不寐,木叶纷纷落。(韦应物)

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫)

落木千山天远大,澄江一道月分明。(黄庭坚)

古诗词中的“树叶”

课堂导入

知人论世

Zhi ren lun shi

林庚(1910—2006),字静希。现代著名诗人、诗歌理论家、文学史家。

20世纪30年代,林庚在清华大学读书,与吴组缃、李长之、季羡林号称清华园“四剑客”;晚年又与吴组缃、王瑶、季镇淮并称“北大中文四老”。

代表作:《春野与窗》《北平情歌》等新诗集。

作者介绍

写作背景

20世纪80年代,诗坛呈现出萎靡不振的景象,专门发表诗歌的报纸、杂志寥寥无几。

针对这种现状,林庚曾说:“当代诗歌的路子不对……诗歌的语言,是艺术的语言,诗化的语言,精练的语言,需要从日常的生活语言中不断进行提炼,既不能脱离生活语言,又要超越生活语言”。

他写的《说“木叶”》一文,正是通过对古代诗歌中“木”字的艺术特征的阐释,说明诗歌语言的暗示性特点。

文体知识

文学评论又叫“文艺评论”,既是指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又是指反映这种研究成果的一种文章样式。

其任务在于揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,提高文艺创作的水平,帮助读者正确理解作品,提高读者的艺术欣赏能力,培养健康的艺术情趣。

文艺评论包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

文学评论

知识补充

诗歌的意象:指诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象,是作者内在的思想情感与外在的客观物象的统一。也就是“借景抒情”中的“景”或“托物言志”中的“物”。诗人对意象的选取与描绘,正是作者主观情感的流露。

诗歌的意境:指诗人的主观感情和客观事物相互融合而形成的一种艺术境界,是一种情景交融而又虚实相生的艺术形象,是作者的创作与读者的想象共同创造的结果。

整体感知

Zhi ti gan zhi

解读标题

“说”就是“谈谈”的意思。

“说”是以记叙、议论或说明等方式来阐述事理,陈述作者对某个问题的见解,写法较灵活的一种文体。“说”属于议论文体,本文是文艺随笔(文艺短评)

“说‘木叶’”,就是谈谈古代诗歌中的“木叶”这个词,这个意象。

读准字音

袅娜 蕨菜 昏厥 皎洁

招徕 劳徕 灼灼 亭皋

恽厚 寒砧 戍守 戊戌

偓佺 得鱼忘筌 岑寂 涔阳

庾吏 辩论 万应锭 干燥

桅杆 窸窣 曙光 洗练

潜在 门栓 冉冉 南浦

niǎo nuó

jué

jué

jiǎo

lái

lài

zhuó

gāo

yùn

zhēn

shù

wù xū

qián

shuān

rǎn

pǔ

gān

shǔ

xī sū

wò quán

quán

cén

cén

dìng

yǔ

biàn

zào

liàn

成语积累

不落言筌:不在语言运用上留下用工的痕迹。即没有刻意地用华丽词藻和修辞手法修饰,却给人很好、出彩、舒服、清新的感觉。

得鱼忘筌:捕得了鱼,忘掉了捕鱼器。比喻目的达到,就忘了原来的凭借。

一字千金:称赞诗文或书法作品极为精妙,价值很高。

一掷千金:原指赌博时一注就押上千金。后形容大手大脚,挥霍无度。

一饭千金:指受人点滴之恩,给以丰厚的报答。

一诺千金:形容说话极讲信用。

一刻千金:形容时间非常宝贵。

一顾千金:顾,回头看。比喻得到智者的赏识便身价倍增。

技法点拨

筛选信息

关键句

开头总起句、过渡句、结尾总结句、语段的中心句、体现文章主旨的句子、独立成段的句子、反复出现的句子、抒情句、议论句

序列词、指示代词、反复出现的词、重点关联词(不但……而且……因为,何况,但是,然而,因此),分离材料和观点的词(例如、像、好像、假如、由此可见)

关键词

① 总结句 从屈原《九歌》开始,”木叶“成为诗人们笔下钟爱的形象。

② 注意“可是”“而” 等词语体现的句间关系 说明“木叶”就是“树叶”,但古诗中用“树叶”的十分少见。而“木叶”却发展到了“落木”。

③ 反复出现的句子、谈论的对象 说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在 “木”字上。

④ 结尾句 说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

⑤ 过渡句 说明诗歌语言的暗示性,使“木”具有落叶的特征。

⑥ 上段尾句—— 过渡句 说明“木”的第二个艺术特征:透着黄色,在触感上是干燥的。

⑦ 独立成段的句子 说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

1.请同学们浏览课文,找关键词句,梳理文章脉络,理清文章结构。

初读课文

第一部分(第1—3段):列举我国古代诗歌史上的一个现象,即“木叶”是历代诗人笔下钟爱的对象,而“木叶”形象的关键在一个“木”字。

第二部分(第4—6段):说明了“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。

第三部分(第7段):总结全文,点明“树叶”与“木叶”虽然只有一字之差,到了艺术形象的领域却差别很大。

深入研读

Shen ru yan du

深入研读

内容:为了说明从屈原起“木叶”就成为诗人们笔下钟爱的形象,令人信服;

结构:为下文的分析张本(铺垫)。

1.课文第一自然段,列举了屈原、谢庄等四人的诗句,有何作用?

自从屈原歌唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄 《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥 的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”至于王褒 《渡河北》的名句“秋风吹木叶,还似洞庭波”,则其所受的影响更是显然了。在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

知识拓展

2.引用的作用

1、丰富文章内容,突出主体特点

2、吸引读者,增强文章趣味性、可读性(总)

(1)引用别人或名人的话:

①更好地突出人物的特点,揭示人物的精神面貌,

②对人物做出客观公正的评价, 増加真实性、丰富性。

(2)引用诗词,丰富文章内容,增强可读性,增强文采性,使文章具有诗情画意的特点。

(3)引用故事:增强文章的活泼度,使文章更具有可读性。

(4)引用书信、日记:印证作者的观点,使文章具有更为真实感人的力量。

这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上

深入研读

3.在古诗中,诗人极少用“树叶”,而常用“木叶”甚至“落木”,原因何在?“木叶”到“落木”,其与“树叶”或“落叶”的不同,其关键点在哪?(请从第3段中找答案)

树叶 木叶

诗句 庭中有奇树,绿叶发华滋 ——无名氏 叶密鸟飞得,风轻花落迟。 —— 萧纲《折杨柳》 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——屈原《九歌》

洞庭始波,木叶微脱。

——陆厥《临江王节士歌》

差别

浓密繁华

疏朗绵密

4.树叶、木叶的区别

深入研读

秋风叶落的季节中

深入研读

5.读第四段,请思考:“木”一般用在什么场合?

6.品味诗句“秋月照层岭,寒风扫高木。” 和“高树多悲风,海水扬其波。”比较诗中“高木与 “高树的不同意味

秋月照层岭,

寒风扫高木。

高树多悲风,

海水扬其波。

秋:树叶变黄

扫:风大、猛烈

高树:树叶多,密密层层、起伏不平

悲风:强劲的风

深入研读

7.品味诗句“秋月照层岭,寒风扫高木。” 和“高树多悲风,海水扬其波。”比较诗中“高木与 “高树的不同意味

秋月照层岭,

寒风扫高木。

高树多悲风,

海水扬其波。

高木:叶子越来越少,“落木千山”

的空阔。

高树:借满树叶子的吹动,表达出海

潮一般深厚的不平,叶子越多,

越绵密,感情越饱满。

深入研读

8.阅读第四段思考:本段主要采用什么论证方法?

举例论证,引用论证,对比论证

通过对吴均诗中“高木”和曹植诗中“高树”进行对比,得出“高木”空阔,“高树”饱满,然后进一步分析“含有落叶的一个因素”是“木”的第一个艺术特征

知识补充

论证方法

①举例论证:使用举例论证的方法,举……(概括示例),从而使论证更具体(真实可信)更有说服力。

②道理论证::使用了道理论证的方式,论证了……的观点,从而使论证更概括更深入。

③引用论证:(引用名言警句)【答题模式】:使用引用论证的方法,通过引用……证明……的观点,使论证更有说服力。(或更有趣味性,吸引读者阅读兴趣)

④对比论证:使用了对比论证的方法,将……和……加以比较,突出强调了……的观点。

⑤比喻论证:使用了比喻论证的方法,将……比作……,证明了……的观点,从而把抽象深奥的道理阐述得生动形象,浅显易懂。

联想

木

——

木头、木料、木板

——

树干

——

落叶

叶子落下来,光秃秃的

联想

诗歌具有暗示性

9.阅读第五段思考:“木”本身仿佛就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征,为什么“木”会有这个特征呢?

深入研读

10.思考:“木”的另一个艺术特征:

深入研读

木

联想

———

颜色触感

———

微黄干燥

原文:“木”不但让我们容易想起树干,还暗示了它的颜色,可能是透

着黄色,在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的,我们所常见的门栓、

棍子、桅杆等,就都是这个样子。

11.作者说:“‘木叶’之于‘树叶’,不过只是一字之差。然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千金。”

试用表格的形式来分析“木(叶)”与“树(叶)”。

11.填写下表,区别“木(叶)”与“(叶)”

意象 场合 外形 颜色 质感 意味 联想(情感)

木 (叶)

树(叶)

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

干燥

空阔疏朗

秋风叶落

脱尽叶子

微黄

春夏之交

枝叶繁茂

绿

褐

绿

饱含水分

饱满绵密

密密层层

浓阴满地

生机活力

深入研读

概念 季节 颜色 意味

树叶 树叶 春夏 绿色 繁茂湿润

木叶 树叶 清秋 微黄 干燥疏朗

绵密

落叶 落叶 春夏之交/秋 黄/绿色 繁润/干燥

落木 落叶 深秋 黄褐色 疏朗空阔

对比

论证

引用

论证

一“字”之差 相去千里

12.“木叶”“树叶”“落木”“树”“木”它们区别是什么?填写下表。其中运用了什么论证方法?

第一个艺术特征:含有落叶的因素。

第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

木

诗歌语言具有 。

暗示性

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩、一言难尽的言说。

13.作者通过说“木叶”告诉我们诗歌中的什么现象?

启示:鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外意味。

(写作真实目的)

木 叶

联想

想象

落叶

微黄

干燥

暗示性

叹息

漂泊

清秋

课文示例

14.课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,却拟题为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你认为如何?

不好。①全文以“木叶”作为引论、立论和结论的依据,以“说‘木叶’”为题,体现了作者的行文思路。若改为“谈中国古典诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术性论文。②标题拟为“说‘木叶’”,可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为浅显,化抽象为具体,既体现了作者的严谨态度,也契合了读者的阅读心理。③以“木叶”具有暗示性来阐释古典诗歌语言具有暗示性,有小中见大的艺术效果。

回答

15.请概述本文的论述思路

论证思路(行文脉络)

(1)本文采用了xx论证结构(总分式、并列式、层进式、对照式、驳立式)

(2)首先……(提出中心论点);

(3)然后……(分析问题+如何论证——论述角度、论证方法);

(4)最后……(解决问题+如何解决——总结呼吁、指出办法)。

注意:要具体分析

文章开篇用屈原《九歌》中的诗句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”引出论题,说明屈原的诗句启发了此后历代的诗人们,“木叶”重要意 成了“诗人们笔下钟爱的形象”。接着,作者分析了诗人们喜爱“木叶”的原因:诗歌讲究形象思维,由于诗歌语言的暗示性,“木叶”和“树叶”虽是一字之差,但情感意蕴差别很大。随后,作者还通过说明“木叶”与“落木”的不同之处,指出了“古代诗人们在前人的何产创造中学习,又在自己的学习中创造,使中国诗歌语言如此丰富多彩”这一带有规性的现象。

拓展延伸

Tuo zhan yan shen

4

古诗常见意象

意象 诗句 内涵

月 露从今夜白,月是故乡明。(杜甫《月夜忆舍弟》)

水 滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。(杨慎《临江仙》)

柳 今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。(柳永《雨霖铃》)

雁 雁字回时,月满西楼。(李清照《一剪梅》)

燕 无可奈何花落去,似曾相识燕归来。(晏殊《浣溪沙》)

杜鹃 其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。(白居易《琵琶行》)

思念故乡

时光流逝

别离的伤感

书信、音讯

物是人非

凄凉哀伤

知识补充

意象 诗句 特征

墙角数枝梅,凌寒独自开。 遥知不是雪,为有暗香来。

孤兰生幽园,众草共芜没。 虽照阳春晖,复非高秋月。

不用裁为鸣凤管,不须截作钓鱼竿。 千花百草凋零后,留向纷纷雪里看。

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。 宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中!

幸不生渊底,杰出苍苍崖。 岁寒只孤秀,万木非吾侪。

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

坚贞不屈、自强不息

质朴文静、淡雅高洁

宁折不弯、正直清高

凌霜傲寒、坚韧不拔

清露高声、高风亮节

傲霜斗雪、孤直耐寒

梅

兰

竹

菊

松

蝉

古诗常见意境

(1)豪放类:雄浑开阔、雄奇瑰丽、浩瀚辽阔、广袤高远、旷达洒脱。

(2)清幽类:清新明丽、宁静恬淡、淡雅闲适、和谐静谧、恬静优美。

(3)华美类:富丽堂皇、华美绚丽、华妙艳丽、瑰丽神奇、色彩斑斓。

(4)伤感类:凄清冷寂、孤寂冷清、哀怨低沉、凄惨萧条、苍凉悲壮。

(5)婉约类:缠绵悱恻、哀婉动人、委婉含蓄、蕴藉风流、朦胧缥缈。

(6)超脱类:超脱世俗、远离尘嚣、高雅脱俗、超凡脱尘、风致雅洁。

阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。 (2018全国卷)

题醉中所作草书卷后(节选)

陆游

胸中磊落藏五兵,欲试无路空峥嵘。

酒为旗鼓笔刀槊,势从天落银河倾。

端溪石池浓作墨,烛光相射飞纵横。

须臾收卷复把酒,如见万里烟尘清。

诗中前后两次出现“酒”,各有什么作用?请结合诗句简要分析。

真题演练

阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。 (2018全国卷)

第一个“酒”出现在作书之前,诗人把它比喻成战场上的旗鼓(分析意象含义),起到酝酿情绪,积蓄气势的作用(结构上的作用) ;

第二个“酒”则用来表现创作完成之后诗人的心理状态,他“如见万里烟尘清”,似乎赢得了一场战役的胜利(分析意象含义),心满意足、踌躇满志(表情达意方面)。

说

“木 叶”

“木 叶”成为诗人所钟爱的对象

“木 ”的艺术特征及原因

小结“木 叶”“树叶”的异同

诗人们钟爱 “木叶”

古诗很少用 “树叶”

“木叶”与“树叶的不同”

代表树干,含有落叶的因素

微黄与干枯

概念上:相差无几

艺术形象:一字千里

发现问题

暗示性

分析

问题

总结

课堂小结

课后作业

请从“乌(鸦)”“昏鸦”“寒鸦”和“轻舟”“孤舟”“扁舟”两组意象中,任选一组意象,课下搜集几首诗写成一篇小文章,谈这个意象的艺术特征(相同或不同),500字左右。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])