15.2《答司马谏议书》课件(共98张PPT)

文档属性

| 名称 | 15.2《答司马谏议书》课件(共98张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 80.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共98张PPT)

部编版高中语文教材 必修 下册

部编版高中语文教材 必修 下册

导 入

国家兴盛之时,魏征有感于守成之难,于是居安思危,大胆进谏,目的是防微杜渐。

古语有云:“穷则变,变则通,通则久。”古往今来,国事艰难之际,总有气魄足,眼光长远的政治家站出来多方运筹,寻求济世安民之道,坚持变法除弊以希望国家昌盛。如春秋之管仲,战国之商鞅,明朝之张居正。但变法之路,阻力重重,艰难万险,甚至朋友也会跳出来极力反对。是守成还是创新?坚守还是放弃?

今天我们一起来走进王安石的《答司马谏议书》是如何表述自己的观点的。

当世界和我们想的不一样,怎么办?

有的人会不知不觉被世界改变,随波逐流,和世界同黑白;也有的人能够遗世独立,会坚持自我,不为世界左右;也有的人为有牺牲多壮志,会挥拳去砸烂这个旧世界,敢叫日月换新天。

这三类人,你是哪一种?

第一类,人应该最多,我们叫他们凡人,他们是最普通的人,被时代的浪潮裹挟,慢慢就没有了弄潮的能力和雄心,只求不被大浪吞没。不出意外的话,你我可能皆在其中。

第二类,人已经是寥寥无几,我们往往叫他们隐者或者智者。他们虽改变不了这个世界,但这个世界也奈何他们不得。他们的精神乐园里春风一直和煦,他们可以自在地在其中修篱种花。

而第三类,人更是凤毛麟角,我们叫他们——勇者。

勇者无惧!虽千万人,吾往矣!

明知山有虎,偏向虎山行!世界和我想的不一样,那就让它一样。改造世界不仅是他们的梦想,更是他们的行动。他们有能力有魄力。他们有所不为有所必为。即使前方“黑云压城城欲摧”,也会“甲光向日金鳞开”,这样豪情万丈,有岿然不动之气势。

这样的人,王安石当然是!

他就像他的名字:坚如磐石,安如磐石,也是国之柱石。

而学习他的《答司马谏议书》,对我们怎样面对这个世界会有很大的教育意义。

当世界和我们想的不一样,怎么办?

有的人会不知不觉被世界改变,随波逐流,和世界同黑白;也有的人能够遗世独立,会坚持自我,不为世界左右;也有的人为有牺牲多壮志,会挥拳去砸烂这个旧世界,敢叫日月换新天。

这三类人,你是哪一种?

第一类,人应该最多,我们叫他们凡人,他们是最普通的人,被时代的浪潮裹挟,慢慢就没有了弄潮的能力和雄心,只求不被大浪吞没。不出意外的话,你我可能皆在其中。

第二类,人已经是寥寥无几,我们往往叫他们隐者或者智者。他们虽改变不了这个世界,但这个世界也奈何他们不得。他们的精神乐园里春风一直和煦,他们可以自在地在其中修篱种花。

而第三类,人更是凤毛麟角,我们叫他们——勇者。勇者无惧!虽千万人,吾往矣!

明知山有虎,偏向虎山行!世界和我想的不一样,那就让它一样。改造世界不仅是他们的梦想,更是他们的行动。他们有能力有魄力。他们有所不为有所必为。即使前方“黑云压城城欲摧”,也会“甲光向日金鳞开”,这样豪情万丈,有岿然不动之气势。

这样的人,王安石当然是!

他就像他的名字:坚如磐石,安如磐石,也是国之柱石。

而学习他的《答司马谏议书》,对我们怎样面对这个世界会有很大的教育意义。

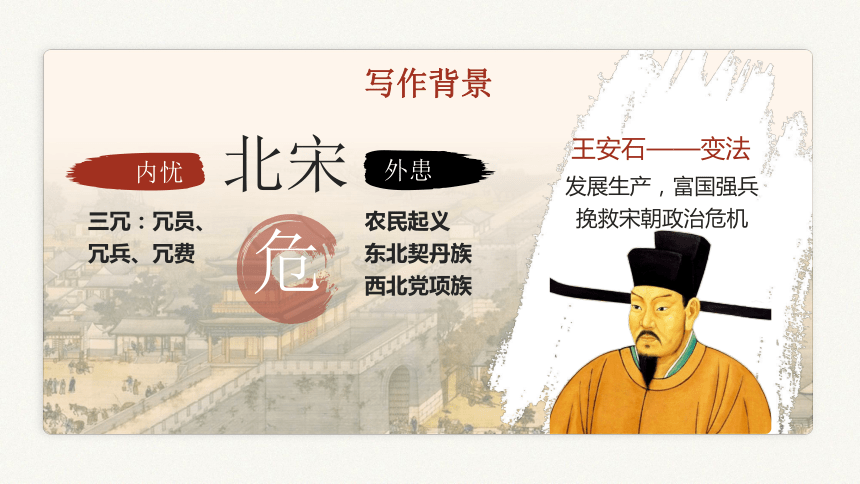

写作背景

农民起义

东北契丹族

西北党项族

北宋

三冗:冗员、冗兵、冗费

内忧

外患

危

王安石——变法

发展生产,富国强兵

挽救宋朝政治危机

i AM宋神宗,我要搞点小动作,给我老赵家长长脸

But 我的左左右右 让我很不省心 朕很是头疼

变法遭人背刺??谁谁谁 站出来

盘

他

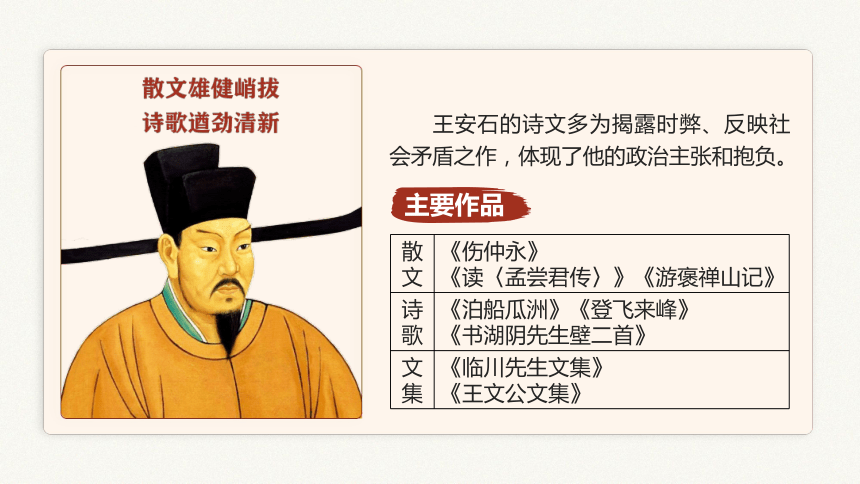

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,抚州临川(今属江西)人

仁宗嘉祐三年(1058)上万言书,提出变法主张,要求抑制大官僚地主和豪商的特权,改变宋朝积贫积弱的局面,推行富国强兵政策。神宗熙宁二年(1069)任参知政事,次年拜相。在神宗的支持下,制定并推行新法,史称“王安石变法”。

主要事迹

作者简介

王安石的诗文多为揭露时弊、反映社会矛盾之作,体现了他的政治主张和抱负。

主要作品

散文 《伤仲永》

《读〈孟尝君传〉》《游褒禅山记》

诗歌 《泊船瓜洲》《登飞来峰》

《书湖阴先生壁二首》

文集 《临川先生文集》

《王文公文集》

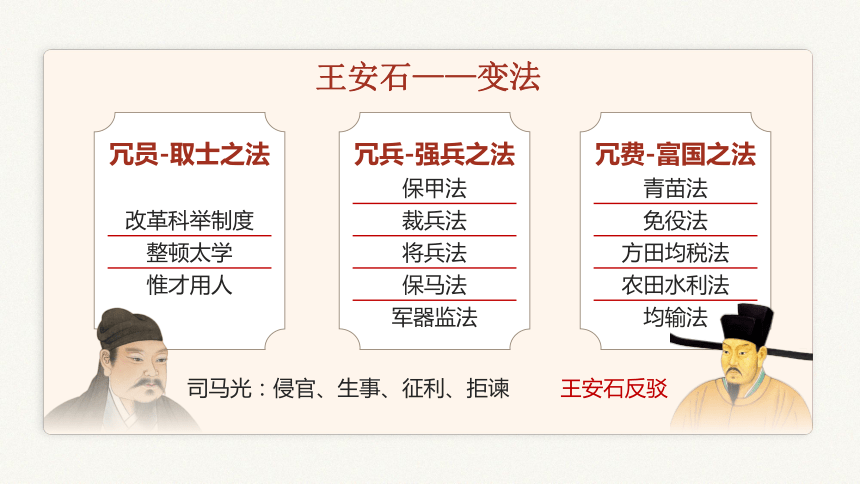

王安石——变法

冗员-取士之法

改革科举制度

整顿太学

惟才用人

冗兵-强兵之法

保甲法

裁兵法

将兵法

保马法

军器监法

冗费-富国之法

青苗法

免役法

方田均税法

农田水利法

均输法

司马光:侵官、生事、征利、拒谏

王安石反驳

司马光(1019-1086),字君实,号迂叟,汉族,陕州夏县(今山西夏县)涑(sù)水乡人 ,世称涑水先生。北宋政治家、史学家、文学家。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,卒赠太师、温国公,谥文正。

为人温良谦恭、刚正不阿。宋神宗时,反对王安石变法,三次写信劝谕,但是王安石变法决心已定,又有皇帝支持,于是司马光辞去职务离开京城隐居洛阳,时间长达15年,一心编纂中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》,以示不问政事。

收件人介绍

①司马光砸缸

②修《资治通鉴》

③旧党领袖

司马光

王安石

“政敌”与“诤友”

“政敌”与“诤友”(能够直言规劝的朋友)

王安石和司马光,既是朋友又是政敌。早年,王安石与司马光二人皆同在包拯管辖的群牧司工作,后来同为翰林学士,二人不但经常一起谈论经学,还进行诗歌创作交流。两人都是政坛领袖,都是极为固执的人。因此,各有绰号:“司马牛”“拗相公”。

二人在变法上态度大相径庭,常产生激烈的争论。彼此都认为对方的执政方针荒谬至极。王安石大权在握,皇帝询问他对司马光的看法,王安石大加赞赏,称司马光为“国之栋梁”,对他的人品、能力、文学造诣都给了很高的评价。因为如此,虽然司马光失去了皇帝的信任,但是并没有因为大权旁落而陷人悲惨的境地,总而得以从容地“退江湖之远”,吟诗作赋,锦衣玉食。

阅读延伸

王安石和司马光,既是朋友又是政敌,两人的政治主张针锋相对,彼此都认为对方的执政方针荒谬至极。

补充:司马光比王安石大两岁,两人都是21岁左右中进士,都满腹经纶、治政有方。在王安石成为宰相前,两人常与欧阳修、包拯等人一起谈天论地,指点江山。

“答”:即“答复、回复”之意。

“谏议”:则指的是“谏议大夫”这个官职。

“司马”:即司马光,字君实,

“书”:文体名,书信。

本文是书信体文章的典范之作

解题

北宋政治家、史学家;

“书”是古代的一种文体,即书信。古人写信多有题目,说明写给谁,信题多为:

解题

“与……书”

对象

《与朱元思书》(吴均)《与妻书》林觉民

“报……书”

《报任安书》(司马迁)

复信

“上……书”

《上枢密韩太尉书》(苏辙)

高官

“答……书”

《答司马谏议书》(王安石)《答苏武书》(李陵)

回信

另一种是动词,作书写、记载讲,如明人高启的《书博鸡者事》,就是 “ 记斗鸡玩赌者的故事 ” 的意思。

王安石

形式上:书信体

内容上:驳论文

典范之作

辩驳的前提是对话。司马光先后给王安石写了几封信?

明确:课本注释⑧提到,司马光因反对新法,曾三次给王安石写信。两人关于新法的论战主要集中于宋神宗熙宁三年春,据记载,“书凡三返”。《答司马谏议书》是王安石收到第二封信后所作的答复。

司马光《与王介甫书》(熙宁三年二月二十七日作)、王安石“略上报”(原文不存);

司马光《与王介甫第二书》(熙宁三年三月三日作)、王安石《答司马谏议书》(熙宁三年三月初作);

司马光《与王介甫第三书》(日期不详)

司马光来信以“与王介甫书”命名,介甫是王安石的字,那么,按礼尚往来的对等原则,王安石的回信写成“答司马君实书”,可以吗?

提示:在北宋,右谏议大夫是负责向皇帝提意见的官员。

明确:不可以,这封回信不仅是日常朋友间的交流,更是写给以司马光为首的保守派官员看的,是为了给自己的变法正名。

补充:王安石选用“谏议”这个称谓,应该说是别有深意的。宋神宗即位后,锐意改革,非常器重王安石,将他越级提拔到京师,主持变法,力图革除弊政。王安石的这封回信,是一封为了驳斥众人非议指责、坚定宋神宗变法信念的公开信,具有极强的针对性。

它是剖白,更是宣言。要向所有人表明自己变法的态度和决心。

颁布的新法处处受旧党掣肘,朝廷暗流汹涌,而司马光竟是旧党领袖。朝廷士大夫里反对新法的人都惟司马光马首是瞻。

这封信怎么回?众目瞩望。

它是剖白,更是宣言。要向所有人表明自己变法的态度和决心。

君子坦荡荡,那就开诚布公,坦诚相见吧!

第一段

第二段

第三段

第四段

交代写信的缘由。

针对司马光信中所指责的实施新法的弊端,逐一驳斥。

分析反对派对新法声势汹汹、怨恨、诽谤的原因,并表示对士大夫不恤国事、苟且偷安、墨守成规等保守思想的不满。

书信常规的结束语。

整体感知

强聒 重念

冀君实或见恕也 辟邪说

难壬人 不恤国事

胥怨者民也 会晤

盘庚不为怨者故改其度 度义而后动

qiǎng guō

chóng

jì shù

pì

nàn rén

xù

xū

dù

wù

duó

初读正音

课文朗读

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。

实词积累:蒙:覆盖之意,引申①蒙蔽②遭受③愚蒙,无知④敬辞,承蒙。⑤同“矇”眼睛失明,昏暗不明。

持

蒙受、承蒙

常常

同游共处,交往

鄙人王安石启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您往来交好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张大多不同的缘故。

解读第一段

本人陈述。

谦辞,私下里。

方法,主张

判断

虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。重念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

勉强

喧扰 、啰嗦

“具“同“俱”全、都,

详细地

又考虑到

简单,简略

虽然想要(向您)勉强解释,最终一定(是)不能被(您)理解,所以只是简单地给您写了封回信,不再一一为自己辩解。又考虑君实待我优厚,书信往来上不应该粗疏草率,所以现在详细地说出我这样做的理由,希望您或许能够宽恕我吧。

解读第一段

看待,对待

表被动

理解

古:敬辞,给您回信

今:向上级汇报

同“辩”,分辩,辩解

或许

古:书信往返

今:重复再三;变化无常

粗疏草率,“卤”同“鲁”,粗鲁。

……的原因

原谅我;“见”,第一人称,“我”。

被动

希望

1.和“看”有关

2.同“现”

3.表示被动,可译成“被”。和“于”连用表示被动(见……于)格式。

例:是以见放。 信而见疑,忠而被谤。

终必不蒙见察。(终究一定是不能被您理解)

①吾长见笑于大方之家。

②臣诚恐见欺于王而负赵。

4.用在动词前,表示对我如何,可译成“我”。

例:慈父见背。“见谅” “见笑” “有何见教”

①冀君实或见恕也。(希望您或许能够宽恕我吧)

②今君实所以见教者。(现在君实您用来指教我的)

古汉语中 “见” 的常见用法

4分句:昨日收到信,我们关系好,议事相左,是持政治主张不同的缘故。

4分句:想勉强解释,终必不被理解,上次简单回信,是不详细自我辩解。

4分句:再念你对我好,回信不应草率,这次详细说实话,望见谅。

文本探究

1、《答司马谏议书》第一段主要内容是什么?

本次写信原因:回应司马光的抨击,陈说推行新法的缘由。

第一段

①“议事每不合,所操之术多异故也”

两人现状:政见不合

②“虽欲强聒,终必不蒙见察”

回复上次略回信的原因:矛盾不可调和

③“具道所以”

第一段:交代写信的原因和目的。

2、措辞有何特点?

文本探究

解读第一段

王安石

①措辞彬彬有礼

②语调含蓄委婉

③暗藏锋芒

(蒙教,上报,见恕……)

(强聒,不宜卤莽,冀君实或见恕也)

(终必不蒙见察)

3、体现了王安石什么样的形象?

有礼节、有风度、有风骨的政治家形象。

【学以致用】下面是一名学生写给编辑老师的一封信的部分内容,其中有五处不得体,请找出并作修改。

编辑老师:

您好!

我曾垂问您一些有关写作方面的问题,承蒙您抛砖引玉,我受益匪浅。今天我刚完成一篇大作,敢烦您在百忙之中拜读并加以斧正。如果作品能得以发表,我将感恩戴德。

悉心教导

拙作

审读

不胜感激

询问

谦敬得当,语言得体

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

句首语气词

怨恨和诽谤

尊崇儒学、通习儒家经书的人。汉以后泛指读书人

古:因而招致。强调目的

今:表结果的连词,强调因果关系。

侵官权,生事端,征民利,拒纳言

认为

表凭借,用来.....的

解读第二段

名义和实际(是否相符)立场角度不同,对同一件事(即“实”)是否合理(即“名”是否“正”)的看法,就会有所不同。

有学问的读书人所争论的问题,特别注重于名义和实际(是否相符)。如果名义和实际的关系已经明确了,那么天下的大道理也就清晰了。现在君实您用来指教我的,是认为我(推行新法)侵夺了官吏们的职权,制造了事端,争夺了百姓的财利,拒绝接受不同的意见,因而招致天下人的怨恨和诽谤。

侵官:添设新官,侵夺原来官吏的职权;

生事:派人到各地推行新法,生事扰民;

征利:设法生财,与民争利;

拒谏:朝中有反对的意见,拒不接受。

1.本文是一篇书信体的驳论文,作者要批驳司马光的什么观点?

明确:“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

司马光的观点 王安石

增设新官,侵夺原来官吏的职权

派人到各地推行新法,生事扰民

设法生财,与民争利

朝中有反对的意见,拒不接受

侵官

生事

征利

拒谏

对于司马光的指责,王安石如何辩驳?

关于内容

第二段

所做的事情要符合的道义

所做的事情

“名实之争”即我们所做的事情要“名正言顺”

符合孔孟之道

“名”、“实”之争

名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样的事就会有不同的甚至完全相反的看法。

知识卡片

名:名称、形式

实:实际内容

名:司马光给新法加上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

在《答司马谏议书》中:

名实之辩

第二段作者先立后破。提出观点:名实已明,而天下之理得矣。

王安石

司马光

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;

施行

不是,不算

解读第二段

来

以为、认为

主管官吏,有关部门

形作名,有利的事业

“以之授于有司”,状后

判断

状后

人君

我却认为从皇帝那里接受命令,商议法令制度,又在朝廷上修正(决定),把它交给负有专责的官吏(去执行),(这)不能算是侵夺官权;实行古代贤明君主的政策,用它来兴办(对天下)有利的事业、消除(种种)弊病,(这)不能算是制造事端;

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。

至于怨诽之多,则固 前 知其如此也。

解读第二段

批驳

形作动,排斥

不正确的言论

善于巧言献媚、不行正道的佞人

本来

预先

“多之怨诽”,定后

为天下治理整顿财政,(这)不能算是(与百姓)争夺财利;抨击不正确的言论,驳斥巧辩的坏人,(这)不能算是拒绝接受(他人的)规劝。至于(社会上对我的)那么多怨恨和诽谤,那是我本来早就料到它会这样的。

判断

司马光的“攻”

“财利不以委三司而自治之,更立制置三司条例司。”

“受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官。”

侵官

变法是 “受命于人主”,自己与大家在朝廷公开地议论修订,负有专责的官吏去推行,“侵官”之说便不攻自破。“受——议——授”,新法从决策到制定到推行都名正言顺。

王安石是如何一一反驳司马光的观点?

王安石的“驳”

司马光的“攻”与 王安石的“驳”

“尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之,矻矻焉穷日力,继之以夜而不得息。”

“举先王之政,以兴利除弊,不为生事。”

生事

“举先王之政”是理论根据和出发点,“兴利除弊”是根本目的。这样的“事”,上合先王之道,下利国家百姓,当然不能称之为“生事扰民”。

“首建制置条例司,大讲财利之事,又命薛向行均输法于江、淮,欲尽夺商贾之利,又分遣使者散 青苗钱于天下而收其息,使人愁痛,父子不相见,兄弟妻子离散。”

“为天下理财,不为征利。”

征利

只用“为天下理财”一句已足。

因为问题不在于是否征利,而在于为谁征利。根本出发点正确,对“征利”的责难也就站不住脚。

司马光的“攻”与 王安石的“驳”

均输法:采购物资“徙贵就贱,用近易远”。打破了大商人控制市场的局面,增加政府收入。

青苗法:青黄不接之时,政府借钱或粮食给农民。限制高利贷对农民的剥削,增加政府收入。

“或所见小异,微言新令之不便者,介甫辄艴然加怒,或诟骂以辱之,或言于上而逐之,不待其辞之毕也。明主宽容如此,而介甫拒谏乃尔,无乃不足于恕乎。”

“辟邪说,难壬人,不为拒谏。”

拒谏

只有拒绝正确的批评,文过饰非,才叫拒谏,“辟邪说,难壬人”便与拒谏风马牛不相及。

司马光的“攻”与 王安石的“驳”

“士大夫在朝廷及自四方来者,莫不非议介甫,如出一口;下至闾阎细民、小吏走卒,亦窃窃怨叹,人人归咎于介甫。”

“至于怨诽之多,则固前知其如此也。”

致怨

不从正面反驳,仅用“固前知其如此”一语带过,大有对此不屑一顾的轻蔑意味。

司马光的“攻”与 王安石的“驳”

“盖儒者所争,尤在于名实”

侵官

授之于有司

修之于朝廷

受命于人主

生事

以兴利除弊

举先王之政

征利

为天下理财

拒谏

难壬人

辟邪说

司马光

王安石

天下怨谤

怨诽之多,

固前知其如此也

司马光的言辞攻击

指责非难

王安石完美防守

守中有攻

第二段

关于内容

2.对于司马光的指责,王安石如何辩驳?

名

实

攻方

连篇累牍,气势汹汹,言辞恳切,语重心长。

驳方

要言不烦,镇定自若,

守中有攻,态度坚决。

对比

“天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。”

司马光的“攻”与 王安石的“驳”

“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,这话并不是王安石所说,却符合他的思想。“天变不足畏”指的是对自然界的灾异不必畏惧;“祖宗不足法”是指对前人制定的法规制度不应盲目效法,“人言不足恤”指的是对流言蜚语无需顾虑。后世对这三句话多加褒奖,认为它表达了一位改革家无所畏惧的精神态度。王安石正是以这种精神毅力来顶住一切压力、排除一切阻力,坚定不移推行新法的。

第二段

1、提供推理前提(原则)

(论证的立足点)

2、摆出对方观点

3、逐一驳斥前四种说法

4、指出无须驳“致怨谤”

第二段层次梳理

批驳谬论

针锋相对 无所畏惧

文本探究

第二段中王安石的辩驳有何特点?

②抓住问题实质,从大处高处着眼(在驳斥的同时指责司马光忤逆“人主”旨意,违背“先王”之政,不愿为天下兴利除弊,将司马光置于壬人邪说代言人的难堪境地)【扣帽子】

①思路清楚、逻辑明晰【辩论高手】

③言辞锐利,气势逼人,锋芒毕露(不为侵官/不为生事/不为征利/不为拒谏/固前知其如此)【咄咄逼人】

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为(wéi)而不汹汹然?

习惯

以……为把……当作

献媚讨好

得过且过,没有长远打算

形作名,好事,上策

解读第三段

才

顾虑,忧虑

附和世俗,流于世俗

这种情况

估算,估量

政敌,反对者

多少

抵抗

那么

声势盛大或凶猛的样子

为何

人们习惯于苟且偷安、得过且过(已)不是一天(的事)了。士大夫们多数把不顾国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,(因而)皇上才要改变这种(不良)风气,那么我不去估量反对者的多少,想拿出(自己的)力量帮助皇上来抵制这股势力,(这样一来)那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?

宾前

状后

文本探究

1.从文中看,王安石为什么要进行这场变法?

人

士大夫

“习于苟且”

“不恤国事”

“同俗自媚于众”

“欲变此”

上

2.实施变法时,出现了怎样的情形?

天下

“怨谤”

众

“汹汹然”

揭露了士大夫不恤国事、专以献媚取宠为能的丑恶嘴脸。

根本原因:新法触犯了大地主、大官僚、大商人和高利贷者的利益,引起了他们的激烈反对。

解读第三段

①人习于苟且非一日;(百姓)

②士大夫多不恤国事、同俗自媚于众;(官员)

③上乃欲变此。(皇上)

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为(wèi)怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。

解读第三段

相怨

的人

不仅

因为

原因

认为正确

计划

估计,考虑

适宜

值得反悔的地方

盘庚迁都(的时候),怨恨他的是老百姓啊,(并)不只是朝廷上的士大夫(加以反对);盘庚不因为有人怨恨的缘故就改变自己的计划;(这是他)考虑到(迁都)合理,然后坚决行动;认为对(就)看不出有什么可以后悔的缘故啊。

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为(wèi)怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。

如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

解读第三段

作为

来

名作动,施恩泽

现在

应当

名作动, 办,做

墨守

罢了

那么

知道,领教

如果君实您责备我是因为(我)在位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,来施加恩泽给人民,那么我承认(自己是)有罪的;如果说现在应该什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就是了,那就不是我敢领教的了。

知识补充

盘庚之迁

盘庚迁殷是发生在商朝中期的一次历史事件,是指盘庚继位后,为了挽救政治危机,决定迁都于殷(今河南安阳)。

商汤建立商朝的时候,最早的国都在亳(bó,今河南商丘)。在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱;再加上黄河下游常常闹水灾。有一次发大水,把都城全淹了,同时在统治者之间,对王位的争夺也十分激烈,有的人说应当父死子继,有的人说应当兄终弟及。叔侄之间、兄弟之间为争夺王位,常常展开你死我活的斗争。他们为私利把国家搞得混乱不堪。 就不得考虑迁都的问题。

自盘庚迁都殷后,商族才定居下来不再迁徙。从此,政局稳定,诸侯来朝,商朝遂强盛起来。

王安石在回信中引用了盘庚迁殷的史实,他想表达什么内容?

王安石借“盘庚迁殷”说明反对者众多并不表明措施就有误,只要“度义而后动”,“是而不见可悔”,来表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

文本探究

知识补充

盘庚曰:“今我民用荡析离居。”又曰:“予岂汝威?用奉畜(抚养)汝众。”又曰:“无或敢伏小人之攸箴。”又曰:“非废厥谋(你们的谋略),吊由灵。”盖盘庚遇水灾而选都,臣民有从者,有违者,盘庚不忍胁以威刑,故勤劳晓解,其卒也皆化而从之,非谓废弃天下人之言而独行己志也。光岂劝介甫以不恤国事,而同俗自媚哉?盖谓天下异同之议,亦当少垂意采察而已。

——《与王介甫第三书》

盘庚说“而今我们的百姓家人离散,居无定所”又说:“我不是要耍威风,迁都是为了奉养你们过上好日子”又说:“不要听信小人反对迁都的鼓动”又说:“这是听取了大家意见,从中选出的最好方案”。这都是说盘庚遇到水灾而要迁都,臣民有愿意的,有不愿意的,盘庚不忍心使用刑罚手段逼迫,所以苦口婆心反复劝说,最终还是化解矛盾,使大家顺从,并不是废弃所有人的意见,独按自己的想法去做。我哪里是劝您不以国事为重,以媚俗从众为荣?只是说天下有不同的意见,也希望您能多少留意体察而已。

文本探究

解读第三段

分析王安石对于变法的态度。

王安石

坚持变法,义无反顾。

(1)“上乃欲变此,而某不量敌之众寡, 欲出力助上以抗之 ”,就是说皇上要变法,不管有多少人攻击,自己也要全力顶住。

(2)以盘庚迁都“度义而后动”,不以“怨者多”而改变计划的故事,表明自己变法的合理与正义性,更进一步表明在变法问题上 , 自己决不后悔, 决不后退!

文本探究

解读第三段

王安石说:“某知罪矣”,这是王安石在向司马光道歉认错吗?

王安石说“某知罪矣”,这不是向司马光认错。王安石认为自己“错”在“在位久,未能助上大有为,以普泽斯民”。由此可见王安石不仅没有因改革“认错”,反而认为自己改革还不够坚决,不够迅速,不够彻底。

王安石

第三段

1、指出士大夫的现状

2、举“盘庚西迁”的史实论证

3、以退为进反驳

第三段层次梳理

分析原因

态度坚决 措辞委婉

主要内容:指责保守派无所作为的思想,进一步明确自己的立场和态度,表明坚持改革的决心。

首先

再次

最后

分析怨诽原因(苟且非一日、不恤国事、同俗媚众),揭露本质

举“盘庚之迁”的例子,表明自己不会为怨诽之多而退缩的坚定态度

以让步假设的方式,更加决绝地表明自己坚持改革的态度

学习驳论艺术: 第三段

无由会晤,不任区区向往之至!

见面

不胜

小,用作自称的谦辞

译文:没有缘由见面,内心不胜仰慕至极!

缘由

【古代书信的套语,使全文结构更严谨】

特点:

用语入情入理,表现作者对司马光的尊敬和敬仰。

文本探究

第四段

1.开门见山

交代原因和目的

2辩驳谬论

立论

明名实

侵官

生事

征利

拒谏

3.表明决心

不为流俗所动

怨谤

4.书信常规的结尾

分论

驳论特色

1、中心论点:

反驳政敌指责变法“侵官、生事、征利、拒谏”

2、论据:

理论论据:

事实论据:

①名实相符的原则

①新法的实际情况 ②盘庚迁殷

书信体 驳论文

效果:使反驳建立在坚实的理论原则基础之上

3、论证方法:

①道理论证(摆事实讲道理) ②举例论证

鉴赏本文语言特点

①柔中带刚

②态度委婉而坚决

③言简意赅

④不容置辩

多用谦称,谦词,并称“与君实游处相好”,但立场坚定

列出指责自己的罪名,再一一批驳,采用驳论的论证方法

语言精练,客观清晰分析变法原因

有理有据

驳论有力

立场坚定

立人·责任与担当

为人品格:

“却羡临川王介甫,爱君独上万言书。”

“商君持国是,介甫定朝章。”

“文章王介甫,种棘满朝廷。”

“介甫不晓事,执拗新法行。”

匡世济民,勇于担当

誉满天下,未必不为乡愿;谤满天下,未必不为伟人。

——梁启超

王安石作为改革派,不规避众议汹汹,坚持变法除弊,是责任担当;

司马光是保守派,担心变法过于激进,危及百姓国家,是责任担当;

苏轼仕途一次受挫因反对变法,二次受挫因支持变法,是责任担当。

为人臣者,胸怀国家,心系百姓,不以政治站位论成败,但以政治追求论高低。

素材积累

责任与担当

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

面对积重难返的社会,各人的态度如何?

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

1.沉默的大多数

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

2.现实主义者

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

3.理想主义者

孔子:“知其不可而为之。”

孟子:“虽千万人吾往矣。”

鲁迅:“中国自古以来就有埋头苦干的人,就有拼命硬干的人,就有为民请命的人,就有舍身求法的人……他们是中国的脊梁。”

3.理想主义者

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

4.犬儒主义者(cynical)

cynical:犬儒主义,玩世不恭,冷嘲热讽

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

4.犬儒主义者(cynical)

cynical:犬儒主义,玩世不恭,冷嘲热讽

面对积重难返的社会,各人的态度如何?

习于苟且之人:沉默的大多数(不管不顾)

守前所为之人:现实主义者呈现世界(保守妥协)

怨诽指摘之人:犬儒主义者嘲讽世界(消极抵抗)

出力改革之人:理想主义者改变世界(激进改变)

我们应该学习古人怎样的精神?

“天变不足畏、祖宗不足法、人言不足恤。”

学习王安石不畏责难、矢志变法的决心,面对大是大非的问题,我们应该据理力争,决不让步。

“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,这话并不是王安石所说,却符合他的思想。“天变不足畏”指的是对自然界的灾异不必畏惧;“祖宗不足法”是指对前人制定的法规制度不应盲目效法,“人言不足恤”指的是对流言蜚语无需顾虑。后世对这三句话多加褒奖,认为它表达了一位改革家无所畏惧的精神态度。王安石正是以这种精神毅力来顶住一切压力、排除一切阻力,坚定不移推行新法的。

“三不足”

体会古代士大夫对国家大事的担当精神。

对待“汹汹然”的“怨诽”态度委婉而坚决,讲究沟通的艺术,尽显政治家、改革家的风度——既针锋相对地批驳了司马光的指责,也表明了自己坚持原则的政治态度,结尾处礼节性致辞又不失赠答之礼,体现了作者对国家大事舍我其谁的担当精神。

我们应该学习古人怎样的精神?

如果司马光收到了这样一封回信,他该怎么回复王安石呢?这封回信要包含哪些内容呢?既然王安石从司马光的来信中找出五个点进行反驳,那么司马光是不是也要从王安石的这封回信中找一找反驳点呢?

学会理性判断,培养批判性思维习惯

(1)不为侵官:原来就有相关部门负责讨论法度、设置职能机构,现在王安石在朝堂上对此做出改变,就是剥夺了相关部门的职权,就是侵官。

(2)兴利除弊:如今天下疾苦,变法并没有兴利除弊,还有奸佞小人在变法中搜刮百姓,弊处更大了。

(3)为天下理财:百姓本来就没什么钱,王安石现在这么做等于加重赋税,强制借贷,这就是侵犯百姓的利益。

(4)辟邪说,难壬人:凡是反对变法的你都称之为壬人,天下那么多士大夫,难道每一个都是壬人吗?包括我司马光,我也反对变法了,我也是壬人吗?”

……

作业布置

思考角度

②其实我觉得第一句也有问题,王安石认为司马光给自己的罪名是名不符实的,但是我认为这个罪名符不符实,不是王安石自己说了算,而是天下人说了算,要看他这个政策施行的效果如何,看百姓生活得好不好,才能判断政策好不好。

2. 同学都发现了辩驳的不合理之处。但是这些不合理之中有没有其合理性呢?王安石写这封回信的目的是什么?只是为了力求在观点上与司马光达成一致吗?同学们不妨思考“盘庚迁都”这一事实论据的作用。

明确:盘庚为躲避灾害巩固统治而迁都,不为怨诽之多而退缩犹豫,这与王安石坚毅的改革之志是一致的:用历史上改革的实例说明当前所进行的变法的合理性,表明自己不同俗自媚、坚持变法的决心。

对比阅读

对比阅读司马光《与王介甫书》和王安石《答司马谏议书》的相对应内容,你认为谁说的更有道理?

对比阅读

《与王介甫书》

《答司马谏议书》

1.在《答司马谏议书》中,作者王安石以“ , ”为论证的立足点,然后分别对保守派的谬论进行驳斥,表明自己坚持变法的立场。

2.在《答司马谏议书》中,王安石对司马光在来信中给自己因推行变法而冠以“生事”罪名加以反驳的句子是: , , 。

3、在《答司马谏议书》中,王安石对司马光在来信中给自己因推行变法而冠以“征利”罪名加以反驳的句子是: , 。

4.在《答司马谏议书》中,王安石对司马光在来信中给自己因推行变法而冠以“拒谏”罪名加以反驳的句子是: , , 。、

5、《答司马谏议书》中, “ , ”,直接点明王安石与司马光二人政治上不投合的原因。

名实已明

而天下之理得矣

举先王之政 以兴利除弊 不为生事

为天下理财 不为征利

辟邪说 难壬人 不为拒谏

名句默写

而议事每不合 所操之术多异故也

5.在《答司马谏议书》中,作者揭示出保守势力的精神面貌和思想实质,为下文皇帝的“欲变此”和自己的“助上抗之”提供了合理的依据的句子是:______________, 、 ”。

6.在《答司马谏议书》中,“____________ ,_____________,_________________”这三句是用历史上改革的事例说明当前所进行的变法的合理与正义性,表明自己不为怨诽之多而改变决心的坚定态度。

7.“____________,_______________”,可以说是王安石的行事准则,也是历史上一切改革家刚决精神的一种概括。

8.在《答司马谏议书》的结尾,

“______________,______________,_______________ ” 三句在委婉的口吻中蕴含着锐利的锋芒,一语点破以司马光为代表的保守派的思想实质,直刺对方要害,使其原形毕露,无言以对。

人习于苟且非一日

士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善

盘庚不为怨者故改其度

度义而后动

是而不见可悔故也

度义而后动 是而不见可悔故也

如曰今日当一切不事事 守前所为而已 则非某之所敢知

知识归纳

(1)不复一一自辨:“辨”通“辩”,辩解。

(2)于反覆不宜卤莽:“卤”通“鲁”,粗鲁。

(3)故今具道所以:“具”通“俱”,详细地。

【01】通假字

知识归纳

知识归纳

古今异义

(1)窃以为与君实游处相好之日久

(2)不复一一自辨

(3)不任区区向往之至

【古义】私下,谦词 ;【今义】偷窃

【 古义】再,又 ; 【 今义】往复,重复

【 古义】小,谦辞,情意诚挚;

【 今义】今常用作数量极少

知识归纳

古今异义

(4) 非特朝廷士大夫而已

(5) 于反覆不宜卤莽

(6) 重念蒙君实视遇厚

【古义】仅;【今义】特别,特殊

【古义】 书信往来;【今义】多次重复

【古义】 考虑到;【今义】想念,思念

一词多义

知识归纳

以

(1)故今具道所以:

(2)如君实责我以在位久:

(3)以致天下怨谤:

(4)以授之于有司:

(5)以兴利除弊:

(6)以膏泽斯民:

(7)士大夫多以不恤国事:

(8)欲出力助上以抗之:

介词,因。

介词,因。

表结果关系,因而,因此。

表顺承关系,把。

来,以便,用来。

来。

介词,把。

承接”和“抗”;来。

算作,是。

名词,作为。

介词,替,给。

动词,当作。

介词,因为。

动词,做。

知识归纳

一词多义

为

(1)不为侵官:

(2)未能助上大有为:

(3)为天下理财:

(4)同俗自媚于众为善:

(5)则众何为而不汹汹:

(6)守前所为而已:

一词多义

故

(1)所操之术多异故也:

(2)故今具道所以:

(1)议法度而修之于朝廷:

(2)不为怨者故改其度:

(3)度义而后动:

知识归纳

度

缘故,原因。

所以。

制度,法度。

名词,计划,主张。

动词,考虑,揣度,估量。

(1)而议事每不合:

(2)如曰今日当一切不事事

(1)某则以谓:

(2)则固前知其如此也:

知识归纳

一词多义

事

则

名词,事情。

:动词,做,从事。

却。

那,这。

一词多义

(1)而天下之理得矣:

(2)为天下理财:

(1)则固前知其如此也:

(2)则非某之所敢知:

(3)熟为汝多知乎:

知识归纳

理

知

道理。

治理,整理。

知道。

接受,领教。

知识。

词类活用

知识归纳

(1)以膏泽斯民:

(2)同俗自媚于众为善:形容词用作动词,谄媚,巴结。

(3)如曰今日当一切不事事:名词用作动词,做,从事,办理。

(4)以兴利除弊:形容词作名词;有利的事业;

形容词作名词;有害的事情。

名词作动词,给予好处。

“为”译为“是”表判断。

知识归纳

【05】特殊句式——判断句

(1)所操之术多异故也:“……也”表判断。

(2)为天下理财,不为征利

辟邪说,难壬人,不为拒谏。

以授之于有司,不为侵官

(3)胥怨者民也:……者,……也表判断。

(1)议法度而修之于朝廷:“于朝廷”作状语后置。

(2)受命于人主:“于人主”作状语后置。

状语后置句

宾语前置句

知识归纳

【05】特殊句式

则众何为而不汹汹然:何为应为“为何”。

定语后置句

至于怨诽之多:“多”作定语后置。

文化常识

因古代设官分职各有专司,故称“有司”,但“有司”并不是某个具体的部门,而是代指官吏。

文化常识

文化常识

(1)有司

本义指居于郊野之人。古人常用来谦称自己,表示地位不高,见识浅陋。

古人对自己的谦称,表示自谦,多有君臣关系在内。

旧时男子自称谦辞。仆即奴仆,下对上、幼对长自称奴仆,借以表示对对方的敬重。

旧时对前辈称己的谦辞。

文化常识

文化常识

(2)古代常用谦称

鄙人:

臣:

仆:

晚生:

一、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

A.古代男子二十岁后,不便直呼其名,故另取一与本名相关的别名,称之为字,以表其德。“君实”就是司马光的字,“临川”是王安石的字。( )

B.古人写信时,常在正文开头写“某启”或“敬启者"。某”用以代指本人名字;“启”是“陈述、禀告”的意思,表示写信人向收信人表白启告。( )

C.有司,指有具体职务、做具体工作的官吏。古代设官分职,各有专司,故称“有司”。其中“司”指官府、府衙。( )

×

√

×

高考衔接

部编版高中语文教材 必修 下册

部编版高中语文教材 必修 下册

导 入

国家兴盛之时,魏征有感于守成之难,于是居安思危,大胆进谏,目的是防微杜渐。

古语有云:“穷则变,变则通,通则久。”古往今来,国事艰难之际,总有气魄足,眼光长远的政治家站出来多方运筹,寻求济世安民之道,坚持变法除弊以希望国家昌盛。如春秋之管仲,战国之商鞅,明朝之张居正。但变法之路,阻力重重,艰难万险,甚至朋友也会跳出来极力反对。是守成还是创新?坚守还是放弃?

今天我们一起来走进王安石的《答司马谏议书》是如何表述自己的观点的。

当世界和我们想的不一样,怎么办?

有的人会不知不觉被世界改变,随波逐流,和世界同黑白;也有的人能够遗世独立,会坚持自我,不为世界左右;也有的人为有牺牲多壮志,会挥拳去砸烂这个旧世界,敢叫日月换新天。

这三类人,你是哪一种?

第一类,人应该最多,我们叫他们凡人,他们是最普通的人,被时代的浪潮裹挟,慢慢就没有了弄潮的能力和雄心,只求不被大浪吞没。不出意外的话,你我可能皆在其中。

第二类,人已经是寥寥无几,我们往往叫他们隐者或者智者。他们虽改变不了这个世界,但这个世界也奈何他们不得。他们的精神乐园里春风一直和煦,他们可以自在地在其中修篱种花。

而第三类,人更是凤毛麟角,我们叫他们——勇者。

勇者无惧!虽千万人,吾往矣!

明知山有虎,偏向虎山行!世界和我想的不一样,那就让它一样。改造世界不仅是他们的梦想,更是他们的行动。他们有能力有魄力。他们有所不为有所必为。即使前方“黑云压城城欲摧”,也会“甲光向日金鳞开”,这样豪情万丈,有岿然不动之气势。

这样的人,王安石当然是!

他就像他的名字:坚如磐石,安如磐石,也是国之柱石。

而学习他的《答司马谏议书》,对我们怎样面对这个世界会有很大的教育意义。

当世界和我们想的不一样,怎么办?

有的人会不知不觉被世界改变,随波逐流,和世界同黑白;也有的人能够遗世独立,会坚持自我,不为世界左右;也有的人为有牺牲多壮志,会挥拳去砸烂这个旧世界,敢叫日月换新天。

这三类人,你是哪一种?

第一类,人应该最多,我们叫他们凡人,他们是最普通的人,被时代的浪潮裹挟,慢慢就没有了弄潮的能力和雄心,只求不被大浪吞没。不出意外的话,你我可能皆在其中。

第二类,人已经是寥寥无几,我们往往叫他们隐者或者智者。他们虽改变不了这个世界,但这个世界也奈何他们不得。他们的精神乐园里春风一直和煦,他们可以自在地在其中修篱种花。

而第三类,人更是凤毛麟角,我们叫他们——勇者。勇者无惧!虽千万人,吾往矣!

明知山有虎,偏向虎山行!世界和我想的不一样,那就让它一样。改造世界不仅是他们的梦想,更是他们的行动。他们有能力有魄力。他们有所不为有所必为。即使前方“黑云压城城欲摧”,也会“甲光向日金鳞开”,这样豪情万丈,有岿然不动之气势。

这样的人,王安石当然是!

他就像他的名字:坚如磐石,安如磐石,也是国之柱石。

而学习他的《答司马谏议书》,对我们怎样面对这个世界会有很大的教育意义。

写作背景

农民起义

东北契丹族

西北党项族

北宋

三冗:冗员、冗兵、冗费

内忧

外患

危

王安石——变法

发展生产,富国强兵

挽救宋朝政治危机

i AM宋神宗,我要搞点小动作,给我老赵家长长脸

But 我的左左右右 让我很不省心 朕很是头疼

变法遭人背刺??谁谁谁 站出来

盘

他

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,抚州临川(今属江西)人

仁宗嘉祐三年(1058)上万言书,提出变法主张,要求抑制大官僚地主和豪商的特权,改变宋朝积贫积弱的局面,推行富国强兵政策。神宗熙宁二年(1069)任参知政事,次年拜相。在神宗的支持下,制定并推行新法,史称“王安石变法”。

主要事迹

作者简介

王安石的诗文多为揭露时弊、反映社会矛盾之作,体现了他的政治主张和抱负。

主要作品

散文 《伤仲永》

《读〈孟尝君传〉》《游褒禅山记》

诗歌 《泊船瓜洲》《登飞来峰》

《书湖阴先生壁二首》

文集 《临川先生文集》

《王文公文集》

王安石——变法

冗员-取士之法

改革科举制度

整顿太学

惟才用人

冗兵-强兵之法

保甲法

裁兵法

将兵法

保马法

军器监法

冗费-富国之法

青苗法

免役法

方田均税法

农田水利法

均输法

司马光:侵官、生事、征利、拒谏

王安石反驳

司马光(1019-1086),字君实,号迂叟,汉族,陕州夏县(今山西夏县)涑(sù)水乡人 ,世称涑水先生。北宋政治家、史学家、文学家。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,卒赠太师、温国公,谥文正。

为人温良谦恭、刚正不阿。宋神宗时,反对王安石变法,三次写信劝谕,但是王安石变法决心已定,又有皇帝支持,于是司马光辞去职务离开京城隐居洛阳,时间长达15年,一心编纂中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》,以示不问政事。

收件人介绍

①司马光砸缸

②修《资治通鉴》

③旧党领袖

司马光

王安石

“政敌”与“诤友”

“政敌”与“诤友”(能够直言规劝的朋友)

王安石和司马光,既是朋友又是政敌。早年,王安石与司马光二人皆同在包拯管辖的群牧司工作,后来同为翰林学士,二人不但经常一起谈论经学,还进行诗歌创作交流。两人都是政坛领袖,都是极为固执的人。因此,各有绰号:“司马牛”“拗相公”。

二人在变法上态度大相径庭,常产生激烈的争论。彼此都认为对方的执政方针荒谬至极。王安石大权在握,皇帝询问他对司马光的看法,王安石大加赞赏,称司马光为“国之栋梁”,对他的人品、能力、文学造诣都给了很高的评价。因为如此,虽然司马光失去了皇帝的信任,但是并没有因为大权旁落而陷人悲惨的境地,总而得以从容地“退江湖之远”,吟诗作赋,锦衣玉食。

阅读延伸

王安石和司马光,既是朋友又是政敌,两人的政治主张针锋相对,彼此都认为对方的执政方针荒谬至极。

补充:司马光比王安石大两岁,两人都是21岁左右中进士,都满腹经纶、治政有方。在王安石成为宰相前,两人常与欧阳修、包拯等人一起谈天论地,指点江山。

“答”:即“答复、回复”之意。

“谏议”:则指的是“谏议大夫”这个官职。

“司马”:即司马光,字君实,

“书”:文体名,书信。

本文是书信体文章的典范之作

解题

北宋政治家、史学家;

“书”是古代的一种文体,即书信。古人写信多有题目,说明写给谁,信题多为:

解题

“与……书”

对象

《与朱元思书》(吴均)《与妻书》林觉民

“报……书”

《报任安书》(司马迁)

复信

“上……书”

《上枢密韩太尉书》(苏辙)

高官

“答……书”

《答司马谏议书》(王安石)《答苏武书》(李陵)

回信

另一种是动词,作书写、记载讲,如明人高启的《书博鸡者事》,就是 “ 记斗鸡玩赌者的故事 ” 的意思。

王安石

形式上:书信体

内容上:驳论文

典范之作

辩驳的前提是对话。司马光先后给王安石写了几封信?

明确:课本注释⑧提到,司马光因反对新法,曾三次给王安石写信。两人关于新法的论战主要集中于宋神宗熙宁三年春,据记载,“书凡三返”。《答司马谏议书》是王安石收到第二封信后所作的答复。

司马光《与王介甫书》(熙宁三年二月二十七日作)、王安石“略上报”(原文不存);

司马光《与王介甫第二书》(熙宁三年三月三日作)、王安石《答司马谏议书》(熙宁三年三月初作);

司马光《与王介甫第三书》(日期不详)

司马光来信以“与王介甫书”命名,介甫是王安石的字,那么,按礼尚往来的对等原则,王安石的回信写成“答司马君实书”,可以吗?

提示:在北宋,右谏议大夫是负责向皇帝提意见的官员。

明确:不可以,这封回信不仅是日常朋友间的交流,更是写给以司马光为首的保守派官员看的,是为了给自己的变法正名。

补充:王安石选用“谏议”这个称谓,应该说是别有深意的。宋神宗即位后,锐意改革,非常器重王安石,将他越级提拔到京师,主持变法,力图革除弊政。王安石的这封回信,是一封为了驳斥众人非议指责、坚定宋神宗变法信念的公开信,具有极强的针对性。

它是剖白,更是宣言。要向所有人表明自己变法的态度和决心。

颁布的新法处处受旧党掣肘,朝廷暗流汹涌,而司马光竟是旧党领袖。朝廷士大夫里反对新法的人都惟司马光马首是瞻。

这封信怎么回?众目瞩望。

它是剖白,更是宣言。要向所有人表明自己变法的态度和决心。

君子坦荡荡,那就开诚布公,坦诚相见吧!

第一段

第二段

第三段

第四段

交代写信的缘由。

针对司马光信中所指责的实施新法的弊端,逐一驳斥。

分析反对派对新法声势汹汹、怨恨、诽谤的原因,并表示对士大夫不恤国事、苟且偷安、墨守成规等保守思想的不满。

书信常规的结束语。

整体感知

强聒 重念

冀君实或见恕也 辟邪说

难壬人 不恤国事

胥怨者民也 会晤

盘庚不为怨者故改其度 度义而后动

qiǎng guō

chóng

jì shù

pì

nàn rén

xù

xū

dù

wù

duó

初读正音

课文朗读

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。

实词积累:蒙:覆盖之意,引申①蒙蔽②遭受③愚蒙,无知④敬辞,承蒙。⑤同“矇”眼睛失明,昏暗不明。

持

蒙受、承蒙

常常

同游共处,交往

鄙人王安石启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您往来交好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张大多不同的缘故。

解读第一段

本人陈述。

谦辞,私下里。

方法,主张

判断

虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。重念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

勉强

喧扰 、啰嗦

“具“同“俱”全、都,

详细地

又考虑到

简单,简略

虽然想要(向您)勉强解释,最终一定(是)不能被(您)理解,所以只是简单地给您写了封回信,不再一一为自己辩解。又考虑君实待我优厚,书信往来上不应该粗疏草率,所以现在详细地说出我这样做的理由,希望您或许能够宽恕我吧。

解读第一段

看待,对待

表被动

理解

古:敬辞,给您回信

今:向上级汇报

同“辩”,分辩,辩解

或许

古:书信往返

今:重复再三;变化无常

粗疏草率,“卤”同“鲁”,粗鲁。

……的原因

原谅我;“见”,第一人称,“我”。

被动

希望

1.和“看”有关

2.同“现”

3.表示被动,可译成“被”。和“于”连用表示被动(见……于)格式。

例:是以见放。 信而见疑,忠而被谤。

终必不蒙见察。(终究一定是不能被您理解)

①吾长见笑于大方之家。

②臣诚恐见欺于王而负赵。

4.用在动词前,表示对我如何,可译成“我”。

例:慈父见背。“见谅” “见笑” “有何见教”

①冀君实或见恕也。(希望您或许能够宽恕我吧)

②今君实所以见教者。(现在君实您用来指教我的)

古汉语中 “见” 的常见用法

4分句:昨日收到信,我们关系好,议事相左,是持政治主张不同的缘故。

4分句:想勉强解释,终必不被理解,上次简单回信,是不详细自我辩解。

4分句:再念你对我好,回信不应草率,这次详细说实话,望见谅。

文本探究

1、《答司马谏议书》第一段主要内容是什么?

本次写信原因:回应司马光的抨击,陈说推行新法的缘由。

第一段

①“议事每不合,所操之术多异故也”

两人现状:政见不合

②“虽欲强聒,终必不蒙见察”

回复上次略回信的原因:矛盾不可调和

③“具道所以”

第一段:交代写信的原因和目的。

2、措辞有何特点?

文本探究

解读第一段

王安石

①措辞彬彬有礼

②语调含蓄委婉

③暗藏锋芒

(蒙教,上报,见恕……)

(强聒,不宜卤莽,冀君实或见恕也)

(终必不蒙见察)

3、体现了王安石什么样的形象?

有礼节、有风度、有风骨的政治家形象。

【学以致用】下面是一名学生写给编辑老师的一封信的部分内容,其中有五处不得体,请找出并作修改。

编辑老师:

您好!

我曾垂问您一些有关写作方面的问题,承蒙您抛砖引玉,我受益匪浅。今天我刚完成一篇大作,敢烦您在百忙之中拜读并加以斧正。如果作品能得以发表,我将感恩戴德。

悉心教导

拙作

审读

不胜感激

询问

谦敬得当,语言得体

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

句首语气词

怨恨和诽谤

尊崇儒学、通习儒家经书的人。汉以后泛指读书人

古:因而招致。强调目的

今:表结果的连词,强调因果关系。

侵官权,生事端,征民利,拒纳言

认为

表凭借,用来.....的

解读第二段

名义和实际(是否相符)立场角度不同,对同一件事(即“实”)是否合理(即“名”是否“正”)的看法,就会有所不同。

有学问的读书人所争论的问题,特别注重于名义和实际(是否相符)。如果名义和实际的关系已经明确了,那么天下的大道理也就清晰了。现在君实您用来指教我的,是认为我(推行新法)侵夺了官吏们的职权,制造了事端,争夺了百姓的财利,拒绝接受不同的意见,因而招致天下人的怨恨和诽谤。

侵官:添设新官,侵夺原来官吏的职权;

生事:派人到各地推行新法,生事扰民;

征利:设法生财,与民争利;

拒谏:朝中有反对的意见,拒不接受。

1.本文是一篇书信体的驳论文,作者要批驳司马光的什么观点?

明确:“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

司马光的观点 王安石

增设新官,侵夺原来官吏的职权

派人到各地推行新法,生事扰民

设法生财,与民争利

朝中有反对的意见,拒不接受

侵官

生事

征利

拒谏

对于司马光的指责,王安石如何辩驳?

关于内容

第二段

所做的事情要符合的道义

所做的事情

“名实之争”即我们所做的事情要“名正言顺”

符合孔孟之道

“名”、“实”之争

名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样的事就会有不同的甚至完全相反的看法。

知识卡片

名:名称、形式

实:实际内容

名:司马光给新法加上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

在《答司马谏议书》中:

名实之辩

第二段作者先立后破。提出观点:名实已明,而天下之理得矣。

王安石

司马光

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;

施行

不是,不算

解读第二段

来

以为、认为

主管官吏,有关部门

形作名,有利的事业

“以之授于有司”,状后

判断

状后

人君

我却认为从皇帝那里接受命令,商议法令制度,又在朝廷上修正(决定),把它交给负有专责的官吏(去执行),(这)不能算是侵夺官权;实行古代贤明君主的政策,用它来兴办(对天下)有利的事业、消除(种种)弊病,(这)不能算是制造事端;

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。

至于怨诽之多,则固 前 知其如此也。

解读第二段

批驳

形作动,排斥

不正确的言论

善于巧言献媚、不行正道的佞人

本来

预先

“多之怨诽”,定后

为天下治理整顿财政,(这)不能算是(与百姓)争夺财利;抨击不正确的言论,驳斥巧辩的坏人,(这)不能算是拒绝接受(他人的)规劝。至于(社会上对我的)那么多怨恨和诽谤,那是我本来早就料到它会这样的。

判断

司马光的“攻”

“财利不以委三司而自治之,更立制置三司条例司。”

“受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官。”

侵官

变法是 “受命于人主”,自己与大家在朝廷公开地议论修订,负有专责的官吏去推行,“侵官”之说便不攻自破。“受——议——授”,新法从决策到制定到推行都名正言顺。

王安石是如何一一反驳司马光的观点?

王安石的“驳”

司马光的“攻”与 王安石的“驳”

“尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之,矻矻焉穷日力,继之以夜而不得息。”

“举先王之政,以兴利除弊,不为生事。”

生事

“举先王之政”是理论根据和出发点,“兴利除弊”是根本目的。这样的“事”,上合先王之道,下利国家百姓,当然不能称之为“生事扰民”。

“首建制置条例司,大讲财利之事,又命薛向行均输法于江、淮,欲尽夺商贾之利,又分遣使者散 青苗钱于天下而收其息,使人愁痛,父子不相见,兄弟妻子离散。”

“为天下理财,不为征利。”

征利

只用“为天下理财”一句已足。

因为问题不在于是否征利,而在于为谁征利。根本出发点正确,对“征利”的责难也就站不住脚。

司马光的“攻”与 王安石的“驳”

均输法:采购物资“徙贵就贱,用近易远”。打破了大商人控制市场的局面,增加政府收入。

青苗法:青黄不接之时,政府借钱或粮食给农民。限制高利贷对农民的剥削,增加政府收入。

“或所见小异,微言新令之不便者,介甫辄艴然加怒,或诟骂以辱之,或言于上而逐之,不待其辞之毕也。明主宽容如此,而介甫拒谏乃尔,无乃不足于恕乎。”

“辟邪说,难壬人,不为拒谏。”

拒谏

只有拒绝正确的批评,文过饰非,才叫拒谏,“辟邪说,难壬人”便与拒谏风马牛不相及。

司马光的“攻”与 王安石的“驳”

“士大夫在朝廷及自四方来者,莫不非议介甫,如出一口;下至闾阎细民、小吏走卒,亦窃窃怨叹,人人归咎于介甫。”

“至于怨诽之多,则固前知其如此也。”

致怨

不从正面反驳,仅用“固前知其如此”一语带过,大有对此不屑一顾的轻蔑意味。

司马光的“攻”与 王安石的“驳”

“盖儒者所争,尤在于名实”

侵官

授之于有司

修之于朝廷

受命于人主

生事

以兴利除弊

举先王之政

征利

为天下理财

拒谏

难壬人

辟邪说

司马光

王安石

天下怨谤

怨诽之多,

固前知其如此也

司马光的言辞攻击

指责非难

王安石完美防守

守中有攻

第二段

关于内容

2.对于司马光的指责,王安石如何辩驳?

名

实

攻方

连篇累牍,气势汹汹,言辞恳切,语重心长。

驳方

要言不烦,镇定自若,

守中有攻,态度坚决。

对比

“天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。”

司马光的“攻”与 王安石的“驳”

“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,这话并不是王安石所说,却符合他的思想。“天变不足畏”指的是对自然界的灾异不必畏惧;“祖宗不足法”是指对前人制定的法规制度不应盲目效法,“人言不足恤”指的是对流言蜚语无需顾虑。后世对这三句话多加褒奖,认为它表达了一位改革家无所畏惧的精神态度。王安石正是以这种精神毅力来顶住一切压力、排除一切阻力,坚定不移推行新法的。

第二段

1、提供推理前提(原则)

(论证的立足点)

2、摆出对方观点

3、逐一驳斥前四种说法

4、指出无须驳“致怨谤”

第二段层次梳理

批驳谬论

针锋相对 无所畏惧

文本探究

第二段中王安石的辩驳有何特点?

②抓住问题实质,从大处高处着眼(在驳斥的同时指责司马光忤逆“人主”旨意,违背“先王”之政,不愿为天下兴利除弊,将司马光置于壬人邪说代言人的难堪境地)【扣帽子】

①思路清楚、逻辑明晰【辩论高手】

③言辞锐利,气势逼人,锋芒毕露(不为侵官/不为生事/不为征利/不为拒谏/固前知其如此)【咄咄逼人】

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为(wéi)而不汹汹然?

习惯

以……为把……当作

献媚讨好

得过且过,没有长远打算

形作名,好事,上策

解读第三段

才

顾虑,忧虑

附和世俗,流于世俗

这种情况

估算,估量

政敌,反对者

多少

抵抗

那么

声势盛大或凶猛的样子

为何

人们习惯于苟且偷安、得过且过(已)不是一天(的事)了。士大夫们多数把不顾国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,(因而)皇上才要改变这种(不良)风气,那么我不去估量反对者的多少,想拿出(自己的)力量帮助皇上来抵制这股势力,(这样一来)那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?

宾前

状后

文本探究

1.从文中看,王安石为什么要进行这场变法?

人

士大夫

“习于苟且”

“不恤国事”

“同俗自媚于众”

“欲变此”

上

2.实施变法时,出现了怎样的情形?

天下

“怨谤”

众

“汹汹然”

揭露了士大夫不恤国事、专以献媚取宠为能的丑恶嘴脸。

根本原因:新法触犯了大地主、大官僚、大商人和高利贷者的利益,引起了他们的激烈反对。

解读第三段

①人习于苟且非一日;(百姓)

②士大夫多不恤国事、同俗自媚于众;(官员)

③上乃欲变此。(皇上)

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为(wèi)怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。

解读第三段

相怨

的人

不仅

因为

原因

认为正确

计划

估计,考虑

适宜

值得反悔的地方

盘庚迁都(的时候),怨恨他的是老百姓啊,(并)不只是朝廷上的士大夫(加以反对);盘庚不因为有人怨恨的缘故就改变自己的计划;(这是他)考虑到(迁都)合理,然后坚决行动;认为对(就)看不出有什么可以后悔的缘故啊。

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为(wèi)怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。

如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

解读第三段

作为

来

名作动,施恩泽

现在

应当

名作动, 办,做

墨守

罢了

那么

知道,领教

如果君实您责备我是因为(我)在位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,来施加恩泽给人民,那么我承认(自己是)有罪的;如果说现在应该什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就是了,那就不是我敢领教的了。

知识补充

盘庚之迁

盘庚迁殷是发生在商朝中期的一次历史事件,是指盘庚继位后,为了挽救政治危机,决定迁都于殷(今河南安阳)。

商汤建立商朝的时候,最早的国都在亳(bó,今河南商丘)。在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱;再加上黄河下游常常闹水灾。有一次发大水,把都城全淹了,同时在统治者之间,对王位的争夺也十分激烈,有的人说应当父死子继,有的人说应当兄终弟及。叔侄之间、兄弟之间为争夺王位,常常展开你死我活的斗争。他们为私利把国家搞得混乱不堪。 就不得考虑迁都的问题。

自盘庚迁都殷后,商族才定居下来不再迁徙。从此,政局稳定,诸侯来朝,商朝遂强盛起来。

王安石在回信中引用了盘庚迁殷的史实,他想表达什么内容?

王安石借“盘庚迁殷”说明反对者众多并不表明措施就有误,只要“度义而后动”,“是而不见可悔”,来表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

文本探究

知识补充

盘庚曰:“今我民用荡析离居。”又曰:“予岂汝威?用奉畜(抚养)汝众。”又曰:“无或敢伏小人之攸箴。”又曰:“非废厥谋(你们的谋略),吊由灵。”盖盘庚遇水灾而选都,臣民有从者,有违者,盘庚不忍胁以威刑,故勤劳晓解,其卒也皆化而从之,非谓废弃天下人之言而独行己志也。光岂劝介甫以不恤国事,而同俗自媚哉?盖谓天下异同之议,亦当少垂意采察而已。

——《与王介甫第三书》

盘庚说“而今我们的百姓家人离散,居无定所”又说:“我不是要耍威风,迁都是为了奉养你们过上好日子”又说:“不要听信小人反对迁都的鼓动”又说:“这是听取了大家意见,从中选出的最好方案”。这都是说盘庚遇到水灾而要迁都,臣民有愿意的,有不愿意的,盘庚不忍心使用刑罚手段逼迫,所以苦口婆心反复劝说,最终还是化解矛盾,使大家顺从,并不是废弃所有人的意见,独按自己的想法去做。我哪里是劝您不以国事为重,以媚俗从众为荣?只是说天下有不同的意见,也希望您能多少留意体察而已。

文本探究

解读第三段

分析王安石对于变法的态度。

王安石

坚持变法,义无反顾。

(1)“上乃欲变此,而某不量敌之众寡, 欲出力助上以抗之 ”,就是说皇上要变法,不管有多少人攻击,自己也要全力顶住。

(2)以盘庚迁都“度义而后动”,不以“怨者多”而改变计划的故事,表明自己变法的合理与正义性,更进一步表明在变法问题上 , 自己决不后悔, 决不后退!

文本探究

解读第三段

王安石说:“某知罪矣”,这是王安石在向司马光道歉认错吗?

王安石说“某知罪矣”,这不是向司马光认错。王安石认为自己“错”在“在位久,未能助上大有为,以普泽斯民”。由此可见王安石不仅没有因改革“认错”,反而认为自己改革还不够坚决,不够迅速,不够彻底。

王安石

第三段

1、指出士大夫的现状

2、举“盘庚西迁”的史实论证

3、以退为进反驳

第三段层次梳理

分析原因

态度坚决 措辞委婉

主要内容:指责保守派无所作为的思想,进一步明确自己的立场和态度,表明坚持改革的决心。

首先

再次

最后

分析怨诽原因(苟且非一日、不恤国事、同俗媚众),揭露本质

举“盘庚之迁”的例子,表明自己不会为怨诽之多而退缩的坚定态度

以让步假设的方式,更加决绝地表明自己坚持改革的态度

学习驳论艺术: 第三段

无由会晤,不任区区向往之至!

见面

不胜

小,用作自称的谦辞

译文:没有缘由见面,内心不胜仰慕至极!

缘由

【古代书信的套语,使全文结构更严谨】

特点:

用语入情入理,表现作者对司马光的尊敬和敬仰。

文本探究

第四段

1.开门见山

交代原因和目的

2辩驳谬论

立论

明名实

侵官

生事

征利

拒谏

3.表明决心

不为流俗所动

怨谤

4.书信常规的结尾

分论

驳论特色

1、中心论点:

反驳政敌指责变法“侵官、生事、征利、拒谏”

2、论据:

理论论据:

事实论据:

①名实相符的原则

①新法的实际情况 ②盘庚迁殷

书信体 驳论文

效果:使反驳建立在坚实的理论原则基础之上

3、论证方法:

①道理论证(摆事实讲道理) ②举例论证

鉴赏本文语言特点

①柔中带刚

②态度委婉而坚决

③言简意赅

④不容置辩

多用谦称,谦词,并称“与君实游处相好”,但立场坚定

列出指责自己的罪名,再一一批驳,采用驳论的论证方法

语言精练,客观清晰分析变法原因

有理有据

驳论有力

立场坚定

立人·责任与担当

为人品格:

“却羡临川王介甫,爱君独上万言书。”

“商君持国是,介甫定朝章。”

“文章王介甫,种棘满朝廷。”

“介甫不晓事,执拗新法行。”

匡世济民,勇于担当

誉满天下,未必不为乡愿;谤满天下,未必不为伟人。

——梁启超

王安石作为改革派,不规避众议汹汹,坚持变法除弊,是责任担当;

司马光是保守派,担心变法过于激进,危及百姓国家,是责任担当;

苏轼仕途一次受挫因反对变法,二次受挫因支持变法,是责任担当。

为人臣者,胸怀国家,心系百姓,不以政治站位论成败,但以政治追求论高低。

素材积累

责任与担当

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

面对积重难返的社会,各人的态度如何?

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

1.沉默的大多数

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

2.现实主义者

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

3.理想主义者

孔子:“知其不可而为之。”

孟子:“虽千万人吾往矣。”

鲁迅:“中国自古以来就有埋头苦干的人,就有拼命硬干的人,就有为民请命的人,就有舍身求法的人……他们是中国的脊梁。”

3.理想主义者

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

4.犬儒主义者(cynical)

cynical:犬儒主义,玩世不恭,冷嘲热讽

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

……如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

4.犬儒主义者(cynical)

cynical:犬儒主义,玩世不恭,冷嘲热讽

面对积重难返的社会,各人的态度如何?

习于苟且之人:沉默的大多数(不管不顾)

守前所为之人:现实主义者呈现世界(保守妥协)

怨诽指摘之人:犬儒主义者嘲讽世界(消极抵抗)

出力改革之人:理想主义者改变世界(激进改变)

我们应该学习古人怎样的精神?

“天变不足畏、祖宗不足法、人言不足恤。”

学习王安石不畏责难、矢志变法的决心,面对大是大非的问题,我们应该据理力争,决不让步。

“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,这话并不是王安石所说,却符合他的思想。“天变不足畏”指的是对自然界的灾异不必畏惧;“祖宗不足法”是指对前人制定的法规制度不应盲目效法,“人言不足恤”指的是对流言蜚语无需顾虑。后世对这三句话多加褒奖,认为它表达了一位改革家无所畏惧的精神态度。王安石正是以这种精神毅力来顶住一切压力、排除一切阻力,坚定不移推行新法的。

“三不足”

体会古代士大夫对国家大事的担当精神。

对待“汹汹然”的“怨诽”态度委婉而坚决,讲究沟通的艺术,尽显政治家、改革家的风度——既针锋相对地批驳了司马光的指责,也表明了自己坚持原则的政治态度,结尾处礼节性致辞又不失赠答之礼,体现了作者对国家大事舍我其谁的担当精神。

我们应该学习古人怎样的精神?

如果司马光收到了这样一封回信,他该怎么回复王安石呢?这封回信要包含哪些内容呢?既然王安石从司马光的来信中找出五个点进行反驳,那么司马光是不是也要从王安石的这封回信中找一找反驳点呢?

学会理性判断,培养批判性思维习惯

(1)不为侵官:原来就有相关部门负责讨论法度、设置职能机构,现在王安石在朝堂上对此做出改变,就是剥夺了相关部门的职权,就是侵官。

(2)兴利除弊:如今天下疾苦,变法并没有兴利除弊,还有奸佞小人在变法中搜刮百姓,弊处更大了。

(3)为天下理财:百姓本来就没什么钱,王安石现在这么做等于加重赋税,强制借贷,这就是侵犯百姓的利益。

(4)辟邪说,难壬人:凡是反对变法的你都称之为壬人,天下那么多士大夫,难道每一个都是壬人吗?包括我司马光,我也反对变法了,我也是壬人吗?”

……

作业布置

思考角度

②其实我觉得第一句也有问题,王安石认为司马光给自己的罪名是名不符实的,但是我认为这个罪名符不符实,不是王安石自己说了算,而是天下人说了算,要看他这个政策施行的效果如何,看百姓生活得好不好,才能判断政策好不好。

2. 同学都发现了辩驳的不合理之处。但是这些不合理之中有没有其合理性呢?王安石写这封回信的目的是什么?只是为了力求在观点上与司马光达成一致吗?同学们不妨思考“盘庚迁都”这一事实论据的作用。

明确:盘庚为躲避灾害巩固统治而迁都,不为怨诽之多而退缩犹豫,这与王安石坚毅的改革之志是一致的:用历史上改革的实例说明当前所进行的变法的合理性,表明自己不同俗自媚、坚持变法的决心。

对比阅读

对比阅读司马光《与王介甫书》和王安石《答司马谏议书》的相对应内容,你认为谁说的更有道理?

对比阅读

《与王介甫书》

《答司马谏议书》

1.在《答司马谏议书》中,作者王安石以“ , ”为论证的立足点,然后分别对保守派的谬论进行驳斥,表明自己坚持变法的立场。

2.在《答司马谏议书》中,王安石对司马光在来信中给自己因推行变法而冠以“生事”罪名加以反驳的句子是: , , 。

3、在《答司马谏议书》中,王安石对司马光在来信中给自己因推行变法而冠以“征利”罪名加以反驳的句子是: , 。

4.在《答司马谏议书》中,王安石对司马光在来信中给自己因推行变法而冠以“拒谏”罪名加以反驳的句子是: , , 。、

5、《答司马谏议书》中, “ , ”,直接点明王安石与司马光二人政治上不投合的原因。

名实已明

而天下之理得矣

举先王之政 以兴利除弊 不为生事

为天下理财 不为征利

辟邪说 难壬人 不为拒谏

名句默写

而议事每不合 所操之术多异故也

5.在《答司马谏议书》中,作者揭示出保守势力的精神面貌和思想实质,为下文皇帝的“欲变此”和自己的“助上抗之”提供了合理的依据的句子是:______________, 、 ”。

6.在《答司马谏议书》中,“____________ ,_____________,_________________”这三句是用历史上改革的事例说明当前所进行的变法的合理与正义性,表明自己不为怨诽之多而改变决心的坚定态度。

7.“____________,_______________”,可以说是王安石的行事准则,也是历史上一切改革家刚决精神的一种概括。

8.在《答司马谏议书》的结尾,

“______________,______________,_______________ ” 三句在委婉的口吻中蕴含着锐利的锋芒,一语点破以司马光为代表的保守派的思想实质,直刺对方要害,使其原形毕露,无言以对。

人习于苟且非一日

士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善

盘庚不为怨者故改其度

度义而后动

是而不见可悔故也

度义而后动 是而不见可悔故也

如曰今日当一切不事事 守前所为而已 则非某之所敢知

知识归纳

(1)不复一一自辨:“辨”通“辩”,辩解。

(2)于反覆不宜卤莽:“卤”通“鲁”,粗鲁。

(3)故今具道所以:“具”通“俱”,详细地。

【01】通假字

知识归纳

知识归纳

古今异义

(1)窃以为与君实游处相好之日久

(2)不复一一自辨

(3)不任区区向往之至

【古义】私下,谦词 ;【今义】偷窃

【 古义】再,又 ; 【 今义】往复,重复

【 古义】小,谦辞,情意诚挚;

【 今义】今常用作数量极少

知识归纳

古今异义

(4) 非特朝廷士大夫而已

(5) 于反覆不宜卤莽

(6) 重念蒙君实视遇厚

【古义】仅;【今义】特别,特殊

【古义】 书信往来;【今义】多次重复

【古义】 考虑到;【今义】想念,思念

一词多义

知识归纳

以

(1)故今具道所以:

(2)如君实责我以在位久:

(3)以致天下怨谤:

(4)以授之于有司:

(5)以兴利除弊:

(6)以膏泽斯民:

(7)士大夫多以不恤国事:

(8)欲出力助上以抗之:

介词,因。

介词,因。

表结果关系,因而,因此。

表顺承关系,把。

来,以便,用来。

来。

介词,把。

承接”和“抗”;来。

算作,是。

名词,作为。

介词,替,给。

动词,当作。

介词,因为。

动词,做。

知识归纳

一词多义

为

(1)不为侵官:

(2)未能助上大有为:

(3)为天下理财:

(4)同俗自媚于众为善:

(5)则众何为而不汹汹:

(6)守前所为而已:

一词多义

故

(1)所操之术多异故也:

(2)故今具道所以:

(1)议法度而修之于朝廷:

(2)不为怨者故改其度:

(3)度义而后动:

知识归纳

度

缘故,原因。

所以。

制度,法度。

名词,计划,主张。

动词,考虑,揣度,估量。

(1)而议事每不合:

(2)如曰今日当一切不事事

(1)某则以谓:

(2)则固前知其如此也:

知识归纳

一词多义

事

则

名词,事情。

:动词,做,从事。

却。

那,这。

一词多义

(1)而天下之理得矣:

(2)为天下理财:

(1)则固前知其如此也:

(2)则非某之所敢知:

(3)熟为汝多知乎:

知识归纳

理

知

道理。

治理,整理。

知道。

接受,领教。

知识。

词类活用

知识归纳

(1)以膏泽斯民:

(2)同俗自媚于众为善:形容词用作动词,谄媚,巴结。

(3)如曰今日当一切不事事:名词用作动词,做,从事,办理。

(4)以兴利除弊:形容词作名词;有利的事业;

形容词作名词;有害的事情。

名词作动词,给予好处。

“为”译为“是”表判断。

知识归纳

【05】特殊句式——判断句

(1)所操之术多异故也:“……也”表判断。

(2)为天下理财,不为征利

辟邪说,难壬人,不为拒谏。

以授之于有司,不为侵官

(3)胥怨者民也:……者,……也表判断。

(1)议法度而修之于朝廷:“于朝廷”作状语后置。

(2)受命于人主:“于人主”作状语后置。

状语后置句

宾语前置句

知识归纳

【05】特殊句式

则众何为而不汹汹然:何为应为“为何”。

定语后置句

至于怨诽之多:“多”作定语后置。

文化常识

因古代设官分职各有专司,故称“有司”,但“有司”并不是某个具体的部门,而是代指官吏。

文化常识

文化常识

(1)有司

本义指居于郊野之人。古人常用来谦称自己,表示地位不高,见识浅陋。

古人对自己的谦称,表示自谦,多有君臣关系在内。

旧时男子自称谦辞。仆即奴仆,下对上、幼对长自称奴仆,借以表示对对方的敬重。

旧时对前辈称己的谦辞。

文化常识

文化常识

(2)古代常用谦称

鄙人:

臣:

仆:

晚生:

一、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

A.古代男子二十岁后,不便直呼其名,故另取一与本名相关的别名,称之为字,以表其德。“君实”就是司马光的字,“临川”是王安石的字。( )

B.古人写信时,常在正文开头写“某启”或“敬启者"。某”用以代指本人名字;“启”是“陈述、禀告”的意思,表示写信人向收信人表白启告。( )

C.有司,指有具体职务、做具体工作的官吏。古代设官分职,各有专司,故称“有司”。其中“司”指官府、府衙。( )

×

√

×

高考衔接

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])