15.2《答司马谏议书》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 15.2《答司马谏议书》课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 39.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

导入

国家的发展遇到的阻碍,我们常常会说“穷则变,变则通,通则久”,确实,如同春秋时期齐国的管仲改革到战国时期魏国的李悝变法、秦国的商鞅变法,他们都通过变革让自己的国家变得富强,成为一方强国。到了宋代的王安石变法,似乎历史的重担落到了他的肩上,但是变法的道路崎岖,除了面对国家发展的种种困难,王安石还要面对大量的质疑。

然而,王安石变法最终以失败告终,同学们可以带着疑问,通过学习课文寻找失败背后的原因。

语言建构与运用:积累文言知识,领会文句意思,通过朗读,揣摩词句的含义,品味文章的语言风格。

思维发展与提升:借助注释和词典,通过品读语言,体会作者对司马光指责自己的“四条罪状”的反驳,从而感受作者坚持改革、决不为流言俗议所动的决心。

审美鉴赏与创造:掌握作者循循善诱的高超的说理艺术,不断提高学生的说理思维。

文化传承与理解:培养学生做事坚持原则,说话要委婉有礼、谦恭敬人的态度,提高学生的人文素养。

素养目标

“答”:即“答复、回复”之意。

“谏议”:是“谏议大夫”这个官职

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。 谏院中设谏官和御史,御史负责组织各种官员收集民间的意见;谏官议论施政的得失,供皇帝参考,有时还可纠正皇帝的错误。

“司马”:即司马光

“书”:文体名,书信。

本文是书信体文章的典范之作

壹

知人论世

王安石,字介甫,号半山,江西临川人,北宋著名政治家、文学家、改革家。曾被封为荆国公,世称王荆公,谥号文,又称王文公。

他是北宋著名的政治家、改革家,两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。

王安石又是著名的文学家,他是唐宋八大家之一,他在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张“为文”应“有补于世”,“以适用为本”。他的著作有《临川先生文集》《王荆公诗文集》。

谁回复——作者介绍

王安石

(1021—1086)

谁回复——作者介绍

王安石的诗文多为揭露时弊、反映社会矛盾之作,体现了他的政治主张和抱负。他的散文雄健峭拔,在“唐宋八大家”中独树一帜;诗歌遒劲清新,词虽不多,但风格高峻。主要作品有《答司马谏议书》《伤仲永》《读〈孟尝君传〉》《游褒禅山记》等散文名篇;诗歌《泊船瓜洲》《登飞来峰》《书湖阴先生壁二首》等

回复谁——对手介绍

司马光

(1019—1086)

司马光(1019-1086),字君实,号迂叟,汉族,陕州夏县(今山西夏县)涑水乡人 ,世称涑水先生。北宋政治家、史学家、文学家。卒赠太师、温国公,谥文正。

为人温良谦恭、刚正不阿。宋神宗时,反对王安石变法,三次写信劝谕,但是王安石变法决心已定,又有皇帝支持,于是司马光辞去职务离开京城隐居洛阳,时间长达15年,一心编纂中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》,以示不问政事。

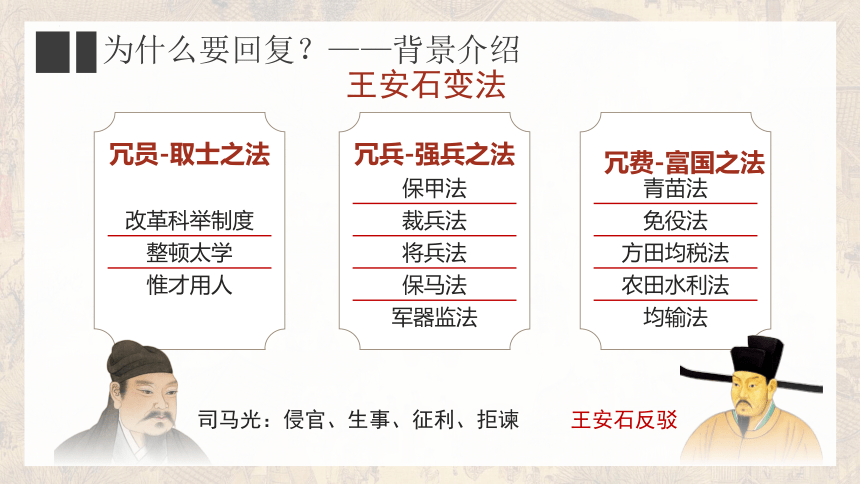

王安石变法

冗员-取士之法

改革科举制度

整顿太学

惟才用人

冗费-富国之法

青苗法

免役法

方田均税法

农田水利法

均输法

冗费-富国之法

冗兵-强兵之法

保甲法

裁兵法

将兵法

保马法

军器监法

司马光:侵官、生事、征利、拒谏

王安石反驳

为什么要回复?——背景介绍

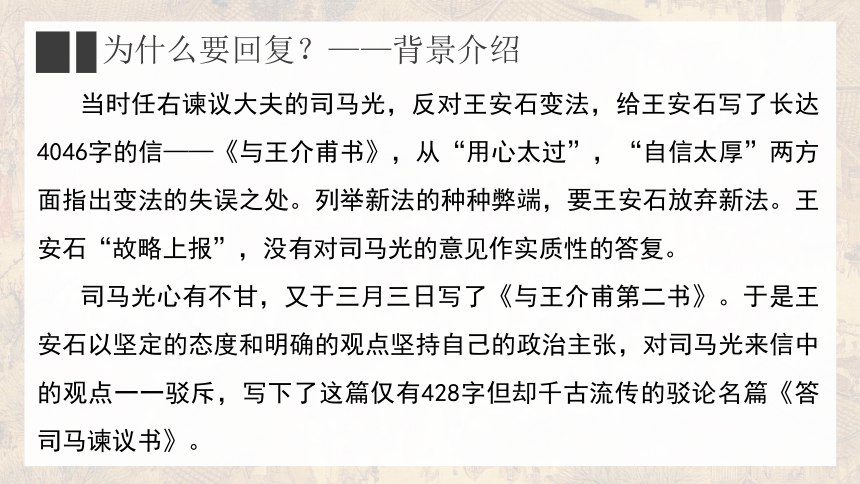

当时任右谏议大夫的司马光,反对王安石变法,给王安石写了长达4046字的信——《与王介甫书》,从“用心太过”,“自信太厚”两方面指出变法的失误之处。列举新法的种种弊端,要王安石放弃新法。王安石“故略上报”,没有对司马光的意见作实质性的答复。

司马光心有不甘,又于三月三日写了《与王介甫第二书》。于是王安石以坚定的态度和明确的观点坚持自己的政治主张,对司马光来信中的观点一一驳斥,写下了这篇仅有428字但却千古流传的驳论名篇《答司马谏议书》。

为什么要回复?——背景介绍

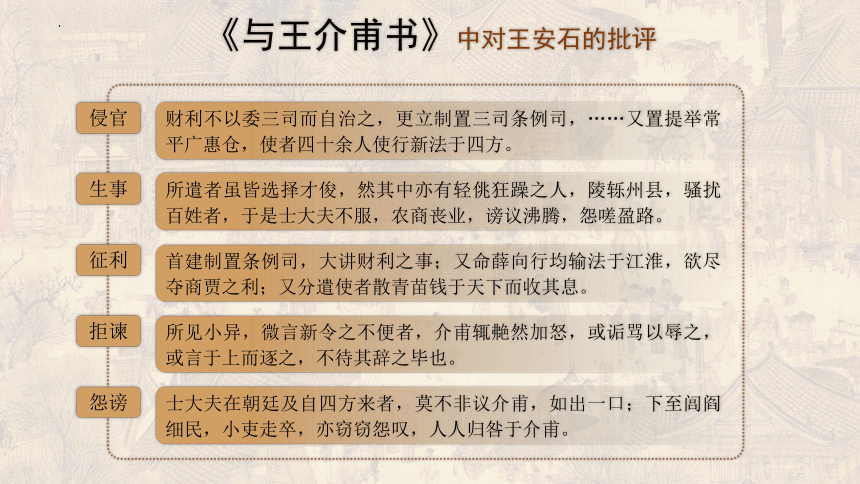

侵官

生事

征利

拒谏

怨谤

《与王介甫书》中对王安石的批评

财利不以委三司而自治之,更立制置三司条例司,……又置提举常平广惠仓,使者四十余人使行新法于四方。

所遣者虽皆选择才俊,然其中亦有轻佻狂躁之人,陵轹州县,骚扰百姓者,于是士大夫不服,农商丧业,谤议沸腾,怨嗟盈路。

首建制置条例司,大讲财利之事;又命薛向行均输法于江淮,欲尽夺商贾之利;又分遣使者散青苗钱于天下而收其息。

所见小异,微言新令之不便者,介甫辄艴然加怒,或诟骂以辱之,或言于上而逐之,不待其辞之毕也。

士大夫在朝廷及自四方来者,莫不非议介甫,如出一口;下至闾阎细民,小吏走卒,亦窃窃怨叹,人人归咎于介甫。

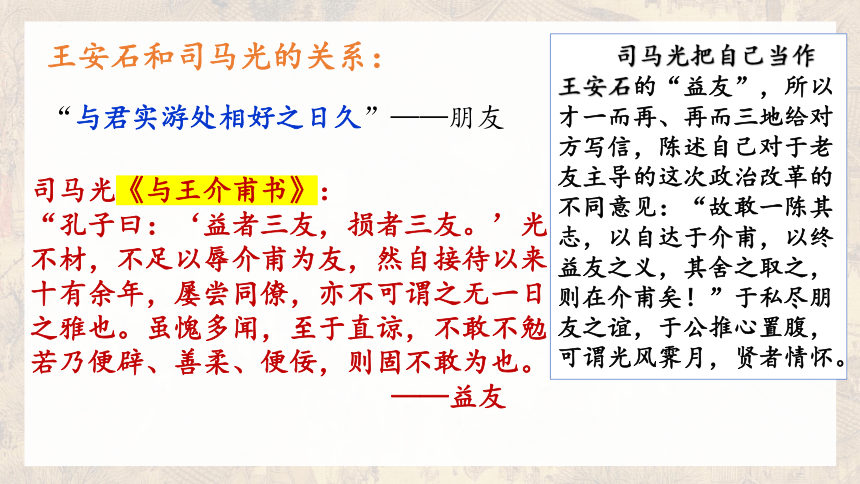

王安石和司马光的关系:

“与君实游处相好之日久”——朋友

司马光《与王介甫书》:

“孔子曰:‘益者三友,损者三友。’光不材,不足以辱介甫为友,然自接待以来,十有余年,屡尝同僚,亦不可谓之无一日之雅也。虽愧多闻,至于直谅,不敢不勉,若乃便辟、善柔、便佞,则固不敢为也。

——益友

司马光把自己当作王安石的“益友”,所以才一而再、再而三地给对方写信,陈述自己对于老友主导的这次政治改革的不同意见:“故敢一陈其志,以自达于介甫,以终益友之义,其舍之取之,则在介甫矣!”于私尽朋友之谊,于公推心置腹,可谓光风霁月,贤者情怀。

但是他们两位大贤友情的断绝就始于这两封书信。《宋史· 王安石传》记载:“安石与光素厚,光援朋友责善之义,三诒(yí)书反覆劝之,安石不乐。”

“呜呼!二公之贤多同,至议新法不合绝交,惜哉!

北宋中期,社会矛盾尖锐。宋神宗任命王安石为参知政事,实行变法,力图通过整军理财以求富国强兵。新法的实行,抑制了大官僚大地主和豪强的特权,激起既得利益者的强烈反对。

保守派代表人物司马光三次写信给王安石,要求罢黜新法,恢复旧制。

王安石以此信作答,信中逐条驳斥对方对新法的责难,批判了士大夫因循守旧、苟且偷安、不恤国事的保守思想,表示了坚定不移地推行新法的决心。

【友尽】的原因

司马光

你变法,让官难当,没事找事,

扣老百姓的钱呀!我不同意。

必须变法,理财,

整军,是时候正一正风气啦!

王安石

支持你,干就完了

宋神宗

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强(qiǎng)聒 ,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。重(chóng)念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

草稿中用以代指本人名字

我私下,谦词

同义复词,交往

常常

所坚持的政治主张

勉强解释,唠叨不休

被理解

回信

简单

又

同义复词,对待

书信往来

原谅我

原因,理由

详细地说出

译文:鄙人王安石请启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张和方法大多不同。虽然想要(向您)硬啰嗦几句,(但)终究一定(是)不能蒙受(您)考虑(我的意见),所以(我)只是简单地给您写了封回信,不再一 一为自己辩解了。再三考虑君实对我的重视厚遇,在书信往来上不应该粗疏草率,所以现在详细地说出我这样做的理由,希望您或许能够宽恕我吧。

第一段 阐明写信原因和目的。

①“议事每不合,所操之术多异故也”

政见不合

②“虽欲强聒,终必不蒙见察”

矛盾不可调和

③“具道所以”

写信原因:回应司马光的抨击,陈说推行新法的缘由。

2、措辞有何特点?

①措辞彬彬有礼(蒙教,上报,见恕……)

3、体现了王安石什么样的形象?

有礼节、有风度、有风骨的政治家形象。

②语调含蓄委婉

(强聒,不宜卤莽,冀君实或见恕也)

③暗藏锋芒(终必不蒙见察)

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。

指读书人

特别

名义和实际

发语词

知识链接:

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一样事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名:名称,形式;

实:实际内容。

所争论的问题

明确

清楚,清晰

译文:有学问的人争论的问题,特别注重于名义和实际(是否相符)。如果名义和实际的关系已经明确了,那么天下的大道理也就清晰了。

今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

用来

指教我

认为

搜刮钱财

因而招致

滋生事端

在《答司马谏议书》中:

名:

实:

译文:现在君实您用来指教我的,是认为我(推行新法)侵夺了官吏们的职权,制造了事端,争夺了百姓的财利,拒绝接受不同的意见,因而招致天下人的怨恨和诽谤。

司马光给新法冠上的罪名

王安石变法的实际内容(性质)

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固 前 知其如此也。

却

认为

皇上

议订

修正

表判断,是

施行

形作名,有害的事情

给,与

替,给

治理整顿财务

批驳

不正确的言论

排斥,形作动

善于巧言献媚、不行正道的人

本来

形作名,有利的事业

怨恨非议

预先

主管官吏,有关部门

②先驳“侵官”:指出变法是 “受命于人主”,自己与大家在朝廷公开地议论修订,负有专责的官吏去推行,“侵官”之说便不攻自破。“受——议——授”使新法从决策到制定到推行名正言顺。

③次驳“生事”:“举先王之政”是理论根据,“兴利除弊”是根本目的。这样的“事”,上合先王之道,下利国家百姓,自然不是“ 滋事扰民”。

①在辩驳之前,先高屋建瓴地提出“名实问题”,先立于高处,揭露事情的本质,才能从根本上驳倒对方的责难,为变法正名。(先问是不是,再说好与坏)

对于司马光的指责,王安石是如何一一辩驳的?

⑥最后讲到“怨诽之多”:却不再从正面反驳,仅用“固前知其如此”一语带过,大有对此不屑一顾的轻蔑意味。

⑤然后驳“拒谏”:只有拒绝正确的批评,文过饰非才叫拒谏,因此,“辟邪说,难壬人”便与拒谏风马牛不相及。

④再驳“征利”:只用“为天下理财”一句已足。因为问题不在于是否征利,而在于为谁征利。根本出发点正确,“征利”的责难也就站不住脚。

司马光的言辞攻击、

指责非难

王安石完美防守

守中有攻

“盖儒者所争,尤在于名实”

侵官

授之于有司

修之于朝廷

受命于人主

生事

以兴利除弊

举先王之政

征利

为天下理财

拒谏

难壬人

辟邪说

司马光

王安石

天下怨谤

前知其如此

怨诽之多,

变法程序

合理合法

变法目的

为国为民

矛头指向

反对变法

思考:第二段中王安石的辩驳有何特点?

②抓住问题实质,从大处高处着眼(在驳斥的同时指责司马光忤逆“人主”旨意,违背“先王”之政,不愿为天下兴利除弊,将司马光置于壬人邪说代言人的难堪境地)【扣帽子】

①思路清楚、逻辑明晰【辩论高手】

③言辞锐利,气势逼人,锋芒毕露(不为侵官/不为生事/不为征利/不为拒谏/固前知其如此)【咄咄逼人】

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度(dù),度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。

习惯

得过且过,没有长远打算

把

顾念,忧虑

当作

思量, 考虑

对抗

相怨,这里指百姓对上位者的怨恨

只,仅

为什么

缘故,原因

考虑

计划

适宜

意动,认为正确

值得反悔的地方

好事,美德

才

因为

知识链接:

盘庚迁殷是指盘庚继位后,为了挽救政治危机,决定迁都于殷(今河南安阳)。商汤建立商朝的时候,最早的国都在亳(bó,今河南商丘)。

在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱;再加上黄河下游常常闹水灾。同时在统治者之间,对王位的争夺也十分激烈,叔侄之间、兄弟之间等为争夺王位,常常展开你死我活的斗争。盘庚就不得不考虑迁都的问题。自盘庚迁都殷后,商族才定居下来不再迁徙。从此,政局稳定,诸侯来朝,商朝遂强盛起来。

司马光认为盘庚迁殷听取大家意见,而不是只按照自己的想法施展雷霆手段强迫百姓,司马光借“盘庚迁殷”劝王安石能够听取其他人对新法的不同意见,不要一意孤行。

王安石借“盘庚迁殷”表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

司马光和王安石在各自的信中都引用盘庚迁殷的史实,分别是什么目的?

如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

因为

名作动,施恩惠

应当

做事情

墨守

做法

如果君实您责备我是因为(我)在位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,使这些老百姓得到好处,那么我承认(自己是)有罪的;如果说现在应该什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就是了,那就不是我敢领教的了。

王安石说“某知罪矣”,这不是向司马光认错。王安石认为自己“错”在“在位久,未能助上大有为,以普泽斯民”。由此可见王安石不仅没有因改革“认错”,反而认为自己改革还不够坚决,不够迅速,不够彻底。

文本探究

王安石说:“某知罪矣”,这是王安石在向司马光道歉认错吗?

从文中看,王安石为什么要进行这场变法?

“习于苟且”

人

士大夫

“不恤国事”“同俗自媚于众”

上

“欲变此”

实施变法时,出现了怎样的情形?司马光认为出现这种情形的原因是什么?

“怨谤”

天下

众

“汹汹然”

揭露了士大夫不恤国事、专以献媚取宠为能的丑恶嘴脸。

根本原因:新法触犯了大地主、大官僚、大商人和高利贷者的利益,引起了他们的激烈反对。

无由会晤,不任区区向往之至!

区区:

①小,少,微不足道:秦以区区之地

②拳拳:感君区区怀

③愚拙:何乃太区区

④用作自称的谦辞:区区不才

缘由

见面

不胜

小,用作自称的谦辞

仰慕

没有缘由见面,内心不胜仰慕至极!

【古代书信的套语,使全文结构更严谨】

答司马谏议书

指责保守派无所作为、墨守成规

书信常规的结尾

交代回信的缘由

驳斥司马光的观点

全文立论的论点是针对司马光的指责,指出“儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣”。进而说明自己的变法是正确的。文章逐条驳斥司马光的观点,揭露出朝中保守派无所作为、腐朽没落的本质,表现了作者坚持改革,绝不为流言所动的决心。

总结全文

针锋相对,态度坚决

1、中心论点:

反驳论敌指责变法“侵官、生事、征利、拒谏”

2、论据:

理论论据:

事实论据:

①名实相符的原则

①新法的实际情况 ②盘庚迁殷

书信体 驳论文

3、论证方法:

既据实反驳又据理反驳

行文思路

①道理论证 ②举例论证 ③假设论证

立名实:确定辩驳的理论根据

循名核实:使反驳建立在坚实的理论原则基础之上

全文论点是针对司马光认为新法“侵官,生事,征利,拒谏,以致天下怨谤也”的指责,指出“儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣”,从而说明变法是正确的,司马光的攻击名实不符,全是谬论。文章逐条驳斥司马光的谬论,从而批驳了保守派不恤国事、墨守成规的弊端,表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动的决心以及坚持变法的坚决态度。

总结全文

文本特色

(1)层次清晰,条理分明。

作为书信体议论文,本文首要特点是行文简洁、结构严谨、没有枝蔓。本文首先交代写信的原因,言语委婉有致;接着进行合情合理的辩驳,有理有据,层层深入;最后表明态度,不失酬答之礼。全文一气贯通,结构严谨,说理透彻,堪称古代驳论文的典范。

(2)有的放矢,反驳有力。

本文逐一反驳司马光的指责,从而批驳了保守派的不恤国事、墨守成规,表明了作者推行新法的决心。全文除了开头和结尾用了几句酬答的礼貌语言外,其余部分紧紧扣住五大弊端进行驳斥。此外,其反驳的方法也是多种多样的。如文中有“为天下理财,不为征利”这样的直接反驳;有“某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵宫”这样的举出根据的反驳;还有“盘庚之迁”这样的举出史实的反驳。这些既委婉地反驳了“怨诽之多”的责备,又表达了自己变法的坚定决心。

论证结构

论证方法

古代驳论文之典范

(3)言简意赅,措辞委婉而坚决。

文章的语言柔中带刚,态度委婉而坚决,这样的辞令符合答复指责性书信的特点。同时,本文驳斥司马光指责的语句言简意赅、不容置辩、干净利落。如面对保守派的指责,作者说道:“则固前知其如此也。”字里行间流露出一种坚持改革的决心。

古代驳论文之典范

论证语言

(4)严谨的论证思路

作者首先阐明写这封信的原因和目的,

接着以“名实已明,而天下之理得矣”为论证的立足点,分别对保守派谬论进行驳斥,表明自己坚持变法的立场。

然后结合变法的原因,进一步明确自己的立场和态度,紧承上段结尾处怨诽之多早在意料之中的无畏声言,作者对“怨诽”的来历做了一针见血的分析。

最后以客套语做结尾,与书信开头体现的君子以“义”争形成有力的呼应。

论证思路

导入

国家的发展遇到的阻碍,我们常常会说“穷则变,变则通,通则久”,确实,如同春秋时期齐国的管仲改革到战国时期魏国的李悝变法、秦国的商鞅变法,他们都通过变革让自己的国家变得富强,成为一方强国。到了宋代的王安石变法,似乎历史的重担落到了他的肩上,但是变法的道路崎岖,除了面对国家发展的种种困难,王安石还要面对大量的质疑。

然而,王安石变法最终以失败告终,同学们可以带着疑问,通过学习课文寻找失败背后的原因。

语言建构与运用:积累文言知识,领会文句意思,通过朗读,揣摩词句的含义,品味文章的语言风格。

思维发展与提升:借助注释和词典,通过品读语言,体会作者对司马光指责自己的“四条罪状”的反驳,从而感受作者坚持改革、决不为流言俗议所动的决心。

审美鉴赏与创造:掌握作者循循善诱的高超的说理艺术,不断提高学生的说理思维。

文化传承与理解:培养学生做事坚持原则,说话要委婉有礼、谦恭敬人的态度,提高学生的人文素养。

素养目标

“答”:即“答复、回复”之意。

“谏议”:是“谏议大夫”这个官职

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。 谏院中设谏官和御史,御史负责组织各种官员收集民间的意见;谏官议论施政的得失,供皇帝参考,有时还可纠正皇帝的错误。

“司马”:即司马光

“书”:文体名,书信。

本文是书信体文章的典范之作

壹

知人论世

王安石,字介甫,号半山,江西临川人,北宋著名政治家、文学家、改革家。曾被封为荆国公,世称王荆公,谥号文,又称王文公。

他是北宋著名的政治家、改革家,两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。

王安石又是著名的文学家,他是唐宋八大家之一,他在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张“为文”应“有补于世”,“以适用为本”。他的著作有《临川先生文集》《王荆公诗文集》。

谁回复——作者介绍

王安石

(1021—1086)

谁回复——作者介绍

王安石的诗文多为揭露时弊、反映社会矛盾之作,体现了他的政治主张和抱负。他的散文雄健峭拔,在“唐宋八大家”中独树一帜;诗歌遒劲清新,词虽不多,但风格高峻。主要作品有《答司马谏议书》《伤仲永》《读〈孟尝君传〉》《游褒禅山记》等散文名篇;诗歌《泊船瓜洲》《登飞来峰》《书湖阴先生壁二首》等

回复谁——对手介绍

司马光

(1019—1086)

司马光(1019-1086),字君实,号迂叟,汉族,陕州夏县(今山西夏县)涑水乡人 ,世称涑水先生。北宋政治家、史学家、文学家。卒赠太师、温国公,谥文正。

为人温良谦恭、刚正不阿。宋神宗时,反对王安石变法,三次写信劝谕,但是王安石变法决心已定,又有皇帝支持,于是司马光辞去职务离开京城隐居洛阳,时间长达15年,一心编纂中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》,以示不问政事。

王安石变法

冗员-取士之法

改革科举制度

整顿太学

惟才用人

冗费-富国之法

青苗法

免役法

方田均税法

农田水利法

均输法

冗费-富国之法

冗兵-强兵之法

保甲法

裁兵法

将兵法

保马法

军器监法

司马光:侵官、生事、征利、拒谏

王安石反驳

为什么要回复?——背景介绍

当时任右谏议大夫的司马光,反对王安石变法,给王安石写了长达4046字的信——《与王介甫书》,从“用心太过”,“自信太厚”两方面指出变法的失误之处。列举新法的种种弊端,要王安石放弃新法。王安石“故略上报”,没有对司马光的意见作实质性的答复。

司马光心有不甘,又于三月三日写了《与王介甫第二书》。于是王安石以坚定的态度和明确的观点坚持自己的政治主张,对司马光来信中的观点一一驳斥,写下了这篇仅有428字但却千古流传的驳论名篇《答司马谏议书》。

为什么要回复?——背景介绍

侵官

生事

征利

拒谏

怨谤

《与王介甫书》中对王安石的批评

财利不以委三司而自治之,更立制置三司条例司,……又置提举常平广惠仓,使者四十余人使行新法于四方。

所遣者虽皆选择才俊,然其中亦有轻佻狂躁之人,陵轹州县,骚扰百姓者,于是士大夫不服,农商丧业,谤议沸腾,怨嗟盈路。

首建制置条例司,大讲财利之事;又命薛向行均输法于江淮,欲尽夺商贾之利;又分遣使者散青苗钱于天下而收其息。

所见小异,微言新令之不便者,介甫辄艴然加怒,或诟骂以辱之,或言于上而逐之,不待其辞之毕也。

士大夫在朝廷及自四方来者,莫不非议介甫,如出一口;下至闾阎细民,小吏走卒,亦窃窃怨叹,人人归咎于介甫。

王安石和司马光的关系:

“与君实游处相好之日久”——朋友

司马光《与王介甫书》:

“孔子曰:‘益者三友,损者三友。’光不材,不足以辱介甫为友,然自接待以来,十有余年,屡尝同僚,亦不可谓之无一日之雅也。虽愧多闻,至于直谅,不敢不勉,若乃便辟、善柔、便佞,则固不敢为也。

——益友

司马光把自己当作王安石的“益友”,所以才一而再、再而三地给对方写信,陈述自己对于老友主导的这次政治改革的不同意见:“故敢一陈其志,以自达于介甫,以终益友之义,其舍之取之,则在介甫矣!”于私尽朋友之谊,于公推心置腹,可谓光风霁月,贤者情怀。

但是他们两位大贤友情的断绝就始于这两封书信。《宋史· 王安石传》记载:“安石与光素厚,光援朋友责善之义,三诒(yí)书反覆劝之,安石不乐。”

“呜呼!二公之贤多同,至议新法不合绝交,惜哉!

北宋中期,社会矛盾尖锐。宋神宗任命王安石为参知政事,实行变法,力图通过整军理财以求富国强兵。新法的实行,抑制了大官僚大地主和豪强的特权,激起既得利益者的强烈反对。

保守派代表人物司马光三次写信给王安石,要求罢黜新法,恢复旧制。

王安石以此信作答,信中逐条驳斥对方对新法的责难,批判了士大夫因循守旧、苟且偷安、不恤国事的保守思想,表示了坚定不移地推行新法的决心。

【友尽】的原因

司马光

你变法,让官难当,没事找事,

扣老百姓的钱呀!我不同意。

必须变法,理财,

整军,是时候正一正风气啦!

王安石

支持你,干就完了

宋神宗

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强(qiǎng)聒 ,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。重(chóng)念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

草稿中用以代指本人名字

我私下,谦词

同义复词,交往

常常

所坚持的政治主张

勉强解释,唠叨不休

被理解

回信

简单

又

同义复词,对待

书信往来

原谅我

原因,理由

详细地说出

译文:鄙人王安石请启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张和方法大多不同。虽然想要(向您)硬啰嗦几句,(但)终究一定(是)不能蒙受(您)考虑(我的意见),所以(我)只是简单地给您写了封回信,不再一 一为自己辩解了。再三考虑君实对我的重视厚遇,在书信往来上不应该粗疏草率,所以现在详细地说出我这样做的理由,希望您或许能够宽恕我吧。

第一段 阐明写信原因和目的。

①“议事每不合,所操之术多异故也”

政见不合

②“虽欲强聒,终必不蒙见察”

矛盾不可调和

③“具道所以”

写信原因:回应司马光的抨击,陈说推行新法的缘由。

2、措辞有何特点?

①措辞彬彬有礼(蒙教,上报,见恕……)

3、体现了王安石什么样的形象?

有礼节、有风度、有风骨的政治家形象。

②语调含蓄委婉

(强聒,不宜卤莽,冀君实或见恕也)

③暗藏锋芒(终必不蒙见察)

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。

指读书人

特别

名义和实际

发语词

知识链接:

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一样事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名:名称,形式;

实:实际内容。

所争论的问题

明确

清楚,清晰

译文:有学问的人争论的问题,特别注重于名义和实际(是否相符)。如果名义和实际的关系已经明确了,那么天下的大道理也就清晰了。

今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

用来

指教我

认为

搜刮钱财

因而招致

滋生事端

在《答司马谏议书》中:

名:

实:

译文:现在君实您用来指教我的,是认为我(推行新法)侵夺了官吏们的职权,制造了事端,争夺了百姓的财利,拒绝接受不同的意见,因而招致天下人的怨恨和诽谤。

司马光给新法冠上的罪名

王安石变法的实际内容(性质)

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固 前 知其如此也。

却

认为

皇上

议订

修正

表判断,是

施行

形作名,有害的事情

给,与

替,给

治理整顿财务

批驳

不正确的言论

排斥,形作动

善于巧言献媚、不行正道的人

本来

形作名,有利的事业

怨恨非议

预先

主管官吏,有关部门

②先驳“侵官”:指出变法是 “受命于人主”,自己与大家在朝廷公开地议论修订,负有专责的官吏去推行,“侵官”之说便不攻自破。“受——议——授”使新法从决策到制定到推行名正言顺。

③次驳“生事”:“举先王之政”是理论根据,“兴利除弊”是根本目的。这样的“事”,上合先王之道,下利国家百姓,自然不是“ 滋事扰民”。

①在辩驳之前,先高屋建瓴地提出“名实问题”,先立于高处,揭露事情的本质,才能从根本上驳倒对方的责难,为变法正名。(先问是不是,再说好与坏)

对于司马光的指责,王安石是如何一一辩驳的?

⑥最后讲到“怨诽之多”:却不再从正面反驳,仅用“固前知其如此”一语带过,大有对此不屑一顾的轻蔑意味。

⑤然后驳“拒谏”:只有拒绝正确的批评,文过饰非才叫拒谏,因此,“辟邪说,难壬人”便与拒谏风马牛不相及。

④再驳“征利”:只用“为天下理财”一句已足。因为问题不在于是否征利,而在于为谁征利。根本出发点正确,“征利”的责难也就站不住脚。

司马光的言辞攻击、

指责非难

王安石完美防守

守中有攻

“盖儒者所争,尤在于名实”

侵官

授之于有司

修之于朝廷

受命于人主

生事

以兴利除弊

举先王之政

征利

为天下理财

拒谏

难壬人

辟邪说

司马光

王安石

天下怨谤

前知其如此

怨诽之多,

变法程序

合理合法

变法目的

为国为民

矛头指向

反对变法

思考:第二段中王安石的辩驳有何特点?

②抓住问题实质,从大处高处着眼(在驳斥的同时指责司马光忤逆“人主”旨意,违背“先王”之政,不愿为天下兴利除弊,将司马光置于壬人邪说代言人的难堪境地)【扣帽子】

①思路清楚、逻辑明晰【辩论高手】

③言辞锐利,气势逼人,锋芒毕露(不为侵官/不为生事/不为征利/不为拒谏/固前知其如此)【咄咄逼人】

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度(dù),度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。

习惯

得过且过,没有长远打算

把

顾念,忧虑

当作

思量, 考虑

对抗

相怨,这里指百姓对上位者的怨恨

只,仅

为什么

缘故,原因

考虑

计划

适宜

意动,认为正确

值得反悔的地方

好事,美德

才

因为

知识链接:

盘庚迁殷是指盘庚继位后,为了挽救政治危机,决定迁都于殷(今河南安阳)。商汤建立商朝的时候,最早的国都在亳(bó,今河南商丘)。

在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱;再加上黄河下游常常闹水灾。同时在统治者之间,对王位的争夺也十分激烈,叔侄之间、兄弟之间等为争夺王位,常常展开你死我活的斗争。盘庚就不得不考虑迁都的问题。自盘庚迁都殷后,商族才定居下来不再迁徙。从此,政局稳定,诸侯来朝,商朝遂强盛起来。

司马光认为盘庚迁殷听取大家意见,而不是只按照自己的想法施展雷霆手段强迫百姓,司马光借“盘庚迁殷”劝王安石能够听取其他人对新法的不同意见,不要一意孤行。

王安石借“盘庚迁殷”表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

司马光和王安石在各自的信中都引用盘庚迁殷的史实,分别是什么目的?

如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

因为

名作动,施恩惠

应当

做事情

墨守

做法

如果君实您责备我是因为(我)在位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,使这些老百姓得到好处,那么我承认(自己是)有罪的;如果说现在应该什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就是了,那就不是我敢领教的了。

王安石说“某知罪矣”,这不是向司马光认错。王安石认为自己“错”在“在位久,未能助上大有为,以普泽斯民”。由此可见王安石不仅没有因改革“认错”,反而认为自己改革还不够坚决,不够迅速,不够彻底。

文本探究

王安石说:“某知罪矣”,这是王安石在向司马光道歉认错吗?

从文中看,王安石为什么要进行这场变法?

“习于苟且”

人

士大夫

“不恤国事”“同俗自媚于众”

上

“欲变此”

实施变法时,出现了怎样的情形?司马光认为出现这种情形的原因是什么?

“怨谤”

天下

众

“汹汹然”

揭露了士大夫不恤国事、专以献媚取宠为能的丑恶嘴脸。

根本原因:新法触犯了大地主、大官僚、大商人和高利贷者的利益,引起了他们的激烈反对。

无由会晤,不任区区向往之至!

区区:

①小,少,微不足道:秦以区区之地

②拳拳:感君区区怀

③愚拙:何乃太区区

④用作自称的谦辞:区区不才

缘由

见面

不胜

小,用作自称的谦辞

仰慕

没有缘由见面,内心不胜仰慕至极!

【古代书信的套语,使全文结构更严谨】

答司马谏议书

指责保守派无所作为、墨守成规

书信常规的结尾

交代回信的缘由

驳斥司马光的观点

全文立论的论点是针对司马光的指责,指出“儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣”。进而说明自己的变法是正确的。文章逐条驳斥司马光的观点,揭露出朝中保守派无所作为、腐朽没落的本质,表现了作者坚持改革,绝不为流言所动的决心。

总结全文

针锋相对,态度坚决

1、中心论点:

反驳论敌指责变法“侵官、生事、征利、拒谏”

2、论据:

理论论据:

事实论据:

①名实相符的原则

①新法的实际情况 ②盘庚迁殷

书信体 驳论文

3、论证方法:

既据实反驳又据理反驳

行文思路

①道理论证 ②举例论证 ③假设论证

立名实:确定辩驳的理论根据

循名核实:使反驳建立在坚实的理论原则基础之上

全文论点是针对司马光认为新法“侵官,生事,征利,拒谏,以致天下怨谤也”的指责,指出“儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣”,从而说明变法是正确的,司马光的攻击名实不符,全是谬论。文章逐条驳斥司马光的谬论,从而批驳了保守派不恤国事、墨守成规的弊端,表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动的决心以及坚持变法的坚决态度。

总结全文

文本特色

(1)层次清晰,条理分明。

作为书信体议论文,本文首要特点是行文简洁、结构严谨、没有枝蔓。本文首先交代写信的原因,言语委婉有致;接着进行合情合理的辩驳,有理有据,层层深入;最后表明态度,不失酬答之礼。全文一气贯通,结构严谨,说理透彻,堪称古代驳论文的典范。

(2)有的放矢,反驳有力。

本文逐一反驳司马光的指责,从而批驳了保守派的不恤国事、墨守成规,表明了作者推行新法的决心。全文除了开头和结尾用了几句酬答的礼貌语言外,其余部分紧紧扣住五大弊端进行驳斥。此外,其反驳的方法也是多种多样的。如文中有“为天下理财,不为征利”这样的直接反驳;有“某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵宫”这样的举出根据的反驳;还有“盘庚之迁”这样的举出史实的反驳。这些既委婉地反驳了“怨诽之多”的责备,又表达了自己变法的坚定决心。

论证结构

论证方法

古代驳论文之典范

(3)言简意赅,措辞委婉而坚决。

文章的语言柔中带刚,态度委婉而坚决,这样的辞令符合答复指责性书信的特点。同时,本文驳斥司马光指责的语句言简意赅、不容置辩、干净利落。如面对保守派的指责,作者说道:“则固前知其如此也。”字里行间流露出一种坚持改革的决心。

古代驳论文之典范

论证语言

(4)严谨的论证思路

作者首先阐明写这封信的原因和目的,

接着以“名实已明,而天下之理得矣”为论证的立足点,分别对保守派谬论进行驳斥,表明自己坚持变法的立场。

然后结合变法的原因,进一步明确自己的立场和态度,紧承上段结尾处怨诽之多早在意料之中的无畏声言,作者对“怨诽”的来历做了一针见血的分析。

最后以客套语做结尾,与书信开头体现的君子以“义”争形成有力的呼应。

论证思路

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])