7.1《风景谈》课件(共22张PPT)

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

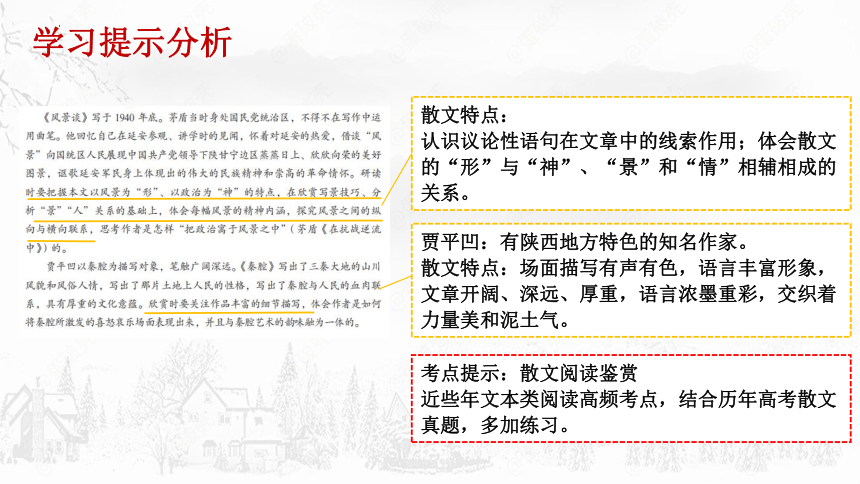

散文特点:

认识议论性语句在文章中的线索作用;体会散文的“形”与“神”、“景”和“情”相辅相成的关系。

贾平凹:有陕西地方特色的知名作家。

散文特点:场面描写有声有色,语言丰富形象,文章开阔、深远、厚重,语言浓墨重彩,交织着力量美和泥土气。

考点提示:散文阅读鉴赏

近些年文本类阅读高频考点,结合历年高考散文真题,多加练习。

学习提示分析

了解茅盾的生平及其创作成就,积累文学常识。

梳理六幅风景的内容,认识议论性语句在文章中的线索作用。

分析对比、烘托手法,理解散文“景”和“情”相辅相成的关系。

体验解放区军民崇高的精神境界,培养珍惜和平美好生活的真挚情感。

学习目标

作家介绍

茅盾(1896年—1981年),原名沈德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴人。我国现代进步文化的先驱者,伟大的革命文学家。

他在六十余年的文学活动中,发起成立“文学研究会”,接编改革《小说月报》,倡导“为人生”的艺术,有力地推进了我国新文化运动的发展。代表作有小说《子夜》、《春蚕》和文学评论《夜读偶记》。

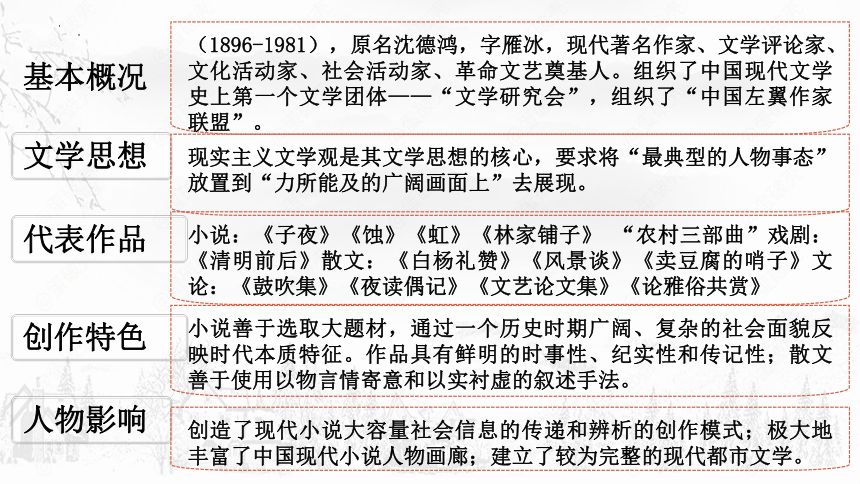

(1896-1981),原名沈德鸿,字雁冰,现代著名作家、文学评论家、文化活动家、社会活动家、革命文艺奠基人。组织了中国现代文学史上第一个文学团体——“文学研究会”,组织了“中国左翼作家联盟”。

代表作品

创作特色

文学思想

基本概况

人物影响

现实主义文学观是其文学思想的核心,要求将“最典型的人物事态”放置到“力所能及的广阔画面上”去展现。

小说:《子夜》《蚀》《虹》《林家铺子》 “农村三部曲”戏剧:《清明前后》散文:《白杨礼赞》《风景谈》《卖豆腐的哨子》文论:《鼓吹集》《夜读偶记》《文艺论文集》《论雅俗共赏》

小说善于选取大题材,通过一个历史时期广阔、复杂的社会面貌反映时代本质特征。作品具有鲜明的时事性、纪实性和传记性;散文善于使用以物言情寄意和以实衬虚的叙述手法。

创造了现代小说大容量社会信息的传递和辨析的创作模式;极大地丰富了中国现代小说人物画廊;建立了较为完整的现代都市文学。

1940年5月茅盾途经西安,巧遇朱德,应邀前往延安讲学并参观访问。在延安他亲身感受到了延安抗日军民的火热的战斗生活,以及平等民主自由的气氛。1940年10月,茅盾离开延安到达重庆。在重庆,茅盾目睹了国统区的政治腐败,经济凋敝,民心涣散。于是写作了《白杨礼赞》的姊妹篇《风景谈》一文,含蓄地表达自己的内心思想。

茅盾在他的回忆录中说:“我写了延安的风景,而把政治寓于风景之中。”

写作背景

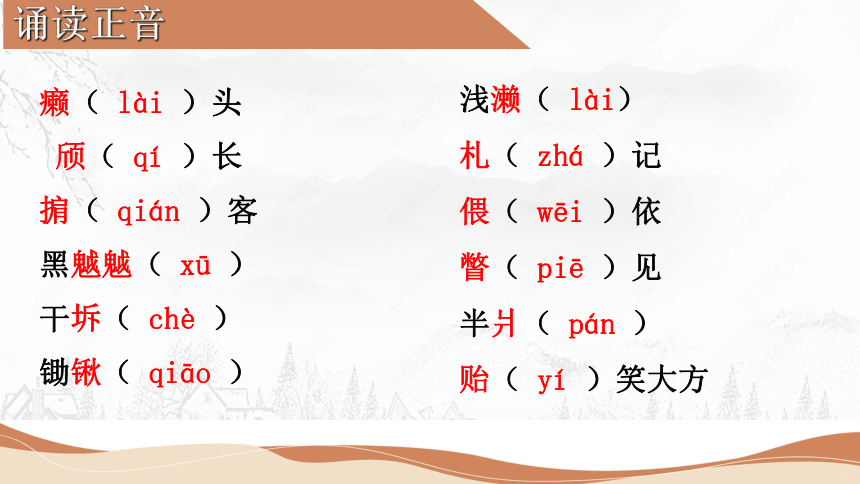

癞( lài )头

颀( qí )长

掮( qián )客

黑魆魆( xū )

干坼( chè )

锄锹( qiāo )

诵读正音

浅濑( lài)

札( zhá )记

偎( wēi )依

瞥( piē )见

半爿( pán )

贻( yí )笑大方

任务一:把握文章内容,梳理文章思路

标题是文章的眼睛,散文多采用含蓄的标题,间接地揭示中心。《白杨礼赞》借白杨树不平凡的形象,赞美在中国共产党领导下,坚持抗日的北方军民,歌颂他们质朴、坚强、力求上进的精神,属于托物言志。那么《风景谈》“谈”的是什么呢?

文本研读

文本研读

课文题目《风景谈》,从字面理解就是谈风景,但是作者是“把政治寓于风景之中”的,实际上就是借“谈风景”向国统区人民展现中国共产党领导下陕甘宁边区蒸蒸日上、欣欣向荣的美好图景,讴歌延安军民身上体现出的伟大的民族精神和崇高的革命情怀,属于借景抒情。

在本文中,作者所说的“风景”还包括人,作者认为人是风景的“构成者”,是风景的”主宰’。在学习文中六幅画面时应从课文实际出发赏析。

任务一:把握文章内容,梳理文章思路

“风景谈”即谈风景,“风景”字面释义是“风光景色”。也就是可供人观赏的建筑物、自然景象等。

在本文中,作者所说的“风景”还包括人,作者认为人是风景的“构成者”,是风景的”主宰’。在学习文中六幅画面时应从课文实际出发赏析。

划分层次

第一部分:1段 沙漠驼铃,揭示了自然是伟大的,然而人类更伟大的基本观点

第二部分:2-4段 高原归耕、延河夕照、描写延安儿女的劳动生活。

第三部分:5-8段 石洞读书、桃园小憩,描写延安儿女学习休息的情景。

第四部分:9-10段 北国晨号,描绘和赞美了人民子弟兵的英姿。

画面

地点

景观

人的活动

议论

寓意

沙漠驼铃

高原归耕

延河夕照

猩猩峡外的沙漠中

黄土高原(解放区)

解放区—延安

单调、平板、苍茫

蓝天、山、明月、作物

彩霞、河水、大山、黄土、山坡、野火

驼队的出现

晚归的农人

欢歌笑语的来自五湖四海的“鲁艺”师生

自然是伟大的,然而人类更伟大

只有人才能使自然充满活力

以劳动创造为乐的人民安居乐业,生活富足,革命事业旺盛,从而歌颂创造这一切的人——中国共产党领导下的边区人民和知识分子

充满了崇高精神的人类的活动,乃是伟大中尤其伟大者

梳理六幅画面的内容,填写表格

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

解放区

解放区

解放区

雨天

荒山

石洞

桃林

茶社

作物

晨光

朝霞

山峰

促膝读书的青年男女

学习与休息的青年

号兵、哨兵

内心生活极其充满的人是风景的主宰

清楚明白生活意义的人在任何情况下也不会百无聊赖,他们使生活顿时生色

革命青年以革命的乐观主义精神和高贵品质创造了第二自然

人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏

那便是真的风景,是伟大中之最伟大者

为民族的解放,为新中国的诞生而战斗的人

画面

地点

景观

人的活动

议论

寓意

赏析技巧

课文的六幅风景画面是按怎样的顺序组织起来的?

是按作者对人类与自然的关系的认识逐步深化的顺序组织起来的。作者在写景的过程中运用严密的语言,进行一些简短的议论。这些议论都写了自然与人的关系,猛然看起来似乎差别不大,但仔细品味,就可体会到其内涵是逐步深化的。

赏析技巧

“石洞雨景”为什么要选择雨天、荒山、石洞作为背景?这一段采用对比的写法,有什么作用?

(1)“石洞雨景”选择雨天、荒山、石洞作为背景,一是可以和“西装革履”“烫发旗袍高跟鞋的一对儿”所处的环境进行鲜明的对比,二是用“物”烘托“人”,用沉闷的雨天、寂寞的荒山、原始的石洞反衬出这对促膝读书的青年男女,突出人是“风景”的主宰者。

(2)这一段从环境、穿着、行为、精神四个方面,将公园里的一对恋人与石洞里的一对革命青年进行对比,突出解放区青年具有崇高的精神和高尚的情操,并为下文第6、8段的议论打下基础。

赏析技巧

下列语句的意思基本相同,由于用了不同的语气,表达效果也有所不同,请分析。

(1)自然是伟大的,然而人类更伟大。

(2)自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

(3)在这里,人依然是“风景”的构成者,没有了人,还有什么可以称道的?再者,如果不是内生活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?

赏析技巧

①例(1)为陈述句,例(2)为感叹句,例(3)为疑问句。

②这三句,像螺旋一样,愈旋愈深,有力地颂扬了解放区军民的生活和斗争。

③作者之所以基本相同的意思要选择不同的语气来表达:一方面是为了避免句式的单一;更重要的是另一方面,即随着内容的不断增加而起到不断深化主题的作用。

赏析技巧

文中议论性的语句,都在画面的末尾,是对具体场面描写的概括与总结,体现了散文形散神不散的特点。

从结构上看,这些议论语句如同一根彩线,贯串起六幅画面;

从内容上看,这些议论语句揭示了文章的主题,并且层层递进,深化了主旨,深情地表达了对陕北根据地生活与战斗的讴歌与赞扬,对延安军民身上体现出的崇高、伟大民族精神的讴歌和赞扬。

赏析技巧

课文为什么不直接标明主旨,而是借谈风景含蓄地谈政治?而第一幅画面并不是在解放区,那为什么要写?

作者把篇名定为《风景谈》,是“把政治寓于风景之中”;再想想写作背景,我们可以体会到这么写有一定的掩护作用,便于发表,适应与国民党反动派斗争的需要;另外通过对沙漠的描绘,形象地告诉人们:即使是最单调、最平板的荒凉贫脊的沙漠地带,只要有了人的活动,面貌就会大大地改观,自然而然地引出了本文的文眼——“自然是伟大的,然而人类更伟大”,它是层层深入地表现主题的第一台阶,是一曲交响曲中的“序曲”。

赏析技巧

著名戏剧家张光年评价茅盾作品,是“文学家与革命家的完美结合”,是并不多见的“把两种素质集于一身的人”,请分析。

①文学性:《风景谈》则更富于生活的情趣和新生活中所闪出的诗情画意。文章从《塞上风云》影片引起的联想开篇,借助丰富的艺术联想,纵横驰骋,给我们描绘了六幅和谐优美、寓意深邃的风景画。

②革命性:《风景谈》通过描绘六幅内容不同而相互联系的风景画,深深地表达了作者对解放区和谐生活的热爱、向往和追求,讴歌了延安军民为创造和谐生活表现出的崇高精神。

艺术特色总结

构思精巧,寓意深邃

曲笔言志,手法含蓄

笔触细致,语言生动

兼用一二人称叙述,娓娓动听。

课堂总结

赞美延安军民火热的战斗生活和崇高的精神境界。

自然景物

崇高的人类活动

+

真的风景

=

人的精神境界的美赋予自然风光的美以生机,这就是“第二自然”,这才是“真的风景”。

散文特点:

认识议论性语句在文章中的线索作用;体会散文的“形”与“神”、“景”和“情”相辅相成的关系。

贾平凹:有陕西地方特色的知名作家。

散文特点:场面描写有声有色,语言丰富形象,文章开阔、深远、厚重,语言浓墨重彩,交织着力量美和泥土气。

考点提示:散文阅读鉴赏

近些年文本类阅读高频考点,结合历年高考散文真题,多加练习。

学习提示分析

了解茅盾的生平及其创作成就,积累文学常识。

梳理六幅风景的内容,认识议论性语句在文章中的线索作用。

分析对比、烘托手法,理解散文“景”和“情”相辅相成的关系。

体验解放区军民崇高的精神境界,培养珍惜和平美好生活的真挚情感。

学习目标

作家介绍

茅盾(1896年—1981年),原名沈德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴人。我国现代进步文化的先驱者,伟大的革命文学家。

他在六十余年的文学活动中,发起成立“文学研究会”,接编改革《小说月报》,倡导“为人生”的艺术,有力地推进了我国新文化运动的发展。代表作有小说《子夜》、《春蚕》和文学评论《夜读偶记》。

(1896-1981),原名沈德鸿,字雁冰,现代著名作家、文学评论家、文化活动家、社会活动家、革命文艺奠基人。组织了中国现代文学史上第一个文学团体——“文学研究会”,组织了“中国左翼作家联盟”。

代表作品

创作特色

文学思想

基本概况

人物影响

现实主义文学观是其文学思想的核心,要求将“最典型的人物事态”放置到“力所能及的广阔画面上”去展现。

小说:《子夜》《蚀》《虹》《林家铺子》 “农村三部曲”戏剧:《清明前后》散文:《白杨礼赞》《风景谈》《卖豆腐的哨子》文论:《鼓吹集》《夜读偶记》《文艺论文集》《论雅俗共赏》

小说善于选取大题材,通过一个历史时期广阔、复杂的社会面貌反映时代本质特征。作品具有鲜明的时事性、纪实性和传记性;散文善于使用以物言情寄意和以实衬虚的叙述手法。

创造了现代小说大容量社会信息的传递和辨析的创作模式;极大地丰富了中国现代小说人物画廊;建立了较为完整的现代都市文学。

1940年5月茅盾途经西安,巧遇朱德,应邀前往延安讲学并参观访问。在延安他亲身感受到了延安抗日军民的火热的战斗生活,以及平等民主自由的气氛。1940年10月,茅盾离开延安到达重庆。在重庆,茅盾目睹了国统区的政治腐败,经济凋敝,民心涣散。于是写作了《白杨礼赞》的姊妹篇《风景谈》一文,含蓄地表达自己的内心思想。

茅盾在他的回忆录中说:“我写了延安的风景,而把政治寓于风景之中。”

写作背景

癞( lài )头

颀( qí )长

掮( qián )客

黑魆魆( xū )

干坼( chè )

锄锹( qiāo )

诵读正音

浅濑( lài)

札( zhá )记

偎( wēi )依

瞥( piē )见

半爿( pán )

贻( yí )笑大方

任务一:把握文章内容,梳理文章思路

标题是文章的眼睛,散文多采用含蓄的标题,间接地揭示中心。《白杨礼赞》借白杨树不平凡的形象,赞美在中国共产党领导下,坚持抗日的北方军民,歌颂他们质朴、坚强、力求上进的精神,属于托物言志。那么《风景谈》“谈”的是什么呢?

文本研读

文本研读

课文题目《风景谈》,从字面理解就是谈风景,但是作者是“把政治寓于风景之中”的,实际上就是借“谈风景”向国统区人民展现中国共产党领导下陕甘宁边区蒸蒸日上、欣欣向荣的美好图景,讴歌延安军民身上体现出的伟大的民族精神和崇高的革命情怀,属于借景抒情。

在本文中,作者所说的“风景”还包括人,作者认为人是风景的“构成者”,是风景的”主宰’。在学习文中六幅画面时应从课文实际出发赏析。

任务一:把握文章内容,梳理文章思路

“风景谈”即谈风景,“风景”字面释义是“风光景色”。也就是可供人观赏的建筑物、自然景象等。

在本文中,作者所说的“风景”还包括人,作者认为人是风景的“构成者”,是风景的”主宰’。在学习文中六幅画面时应从课文实际出发赏析。

划分层次

第一部分:1段 沙漠驼铃,揭示了自然是伟大的,然而人类更伟大的基本观点

第二部分:2-4段 高原归耕、延河夕照、描写延安儿女的劳动生活。

第三部分:5-8段 石洞读书、桃园小憩,描写延安儿女学习休息的情景。

第四部分:9-10段 北国晨号,描绘和赞美了人民子弟兵的英姿。

画面

地点

景观

人的活动

议论

寓意

沙漠驼铃

高原归耕

延河夕照

猩猩峡外的沙漠中

黄土高原(解放区)

解放区—延安

单调、平板、苍茫

蓝天、山、明月、作物

彩霞、河水、大山、黄土、山坡、野火

驼队的出现

晚归的农人

欢歌笑语的来自五湖四海的“鲁艺”师生

自然是伟大的,然而人类更伟大

只有人才能使自然充满活力

以劳动创造为乐的人民安居乐业,生活富足,革命事业旺盛,从而歌颂创造这一切的人——中国共产党领导下的边区人民和知识分子

充满了崇高精神的人类的活动,乃是伟大中尤其伟大者

梳理六幅画面的内容,填写表格

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

解放区

解放区

解放区

雨天

荒山

石洞

桃林

茶社

作物

晨光

朝霞

山峰

促膝读书的青年男女

学习与休息的青年

号兵、哨兵

内心生活极其充满的人是风景的主宰

清楚明白生活意义的人在任何情况下也不会百无聊赖,他们使生活顿时生色

革命青年以革命的乐观主义精神和高贵品质创造了第二自然

人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏

那便是真的风景,是伟大中之最伟大者

为民族的解放,为新中国的诞生而战斗的人

画面

地点

景观

人的活动

议论

寓意

赏析技巧

课文的六幅风景画面是按怎样的顺序组织起来的?

是按作者对人类与自然的关系的认识逐步深化的顺序组织起来的。作者在写景的过程中运用严密的语言,进行一些简短的议论。这些议论都写了自然与人的关系,猛然看起来似乎差别不大,但仔细品味,就可体会到其内涵是逐步深化的。

赏析技巧

“石洞雨景”为什么要选择雨天、荒山、石洞作为背景?这一段采用对比的写法,有什么作用?

(1)“石洞雨景”选择雨天、荒山、石洞作为背景,一是可以和“西装革履”“烫发旗袍高跟鞋的一对儿”所处的环境进行鲜明的对比,二是用“物”烘托“人”,用沉闷的雨天、寂寞的荒山、原始的石洞反衬出这对促膝读书的青年男女,突出人是“风景”的主宰者。

(2)这一段从环境、穿着、行为、精神四个方面,将公园里的一对恋人与石洞里的一对革命青年进行对比,突出解放区青年具有崇高的精神和高尚的情操,并为下文第6、8段的议论打下基础。

赏析技巧

下列语句的意思基本相同,由于用了不同的语气,表达效果也有所不同,请分析。

(1)自然是伟大的,然而人类更伟大。

(2)自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

(3)在这里,人依然是“风景”的构成者,没有了人,还有什么可以称道的?再者,如果不是内生活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?

赏析技巧

①例(1)为陈述句,例(2)为感叹句,例(3)为疑问句。

②这三句,像螺旋一样,愈旋愈深,有力地颂扬了解放区军民的生活和斗争。

③作者之所以基本相同的意思要选择不同的语气来表达:一方面是为了避免句式的单一;更重要的是另一方面,即随着内容的不断增加而起到不断深化主题的作用。

赏析技巧

文中议论性的语句,都在画面的末尾,是对具体场面描写的概括与总结,体现了散文形散神不散的特点。

从结构上看,这些议论语句如同一根彩线,贯串起六幅画面;

从内容上看,这些议论语句揭示了文章的主题,并且层层递进,深化了主旨,深情地表达了对陕北根据地生活与战斗的讴歌与赞扬,对延安军民身上体现出的崇高、伟大民族精神的讴歌和赞扬。

赏析技巧

课文为什么不直接标明主旨,而是借谈风景含蓄地谈政治?而第一幅画面并不是在解放区,那为什么要写?

作者把篇名定为《风景谈》,是“把政治寓于风景之中”;再想想写作背景,我们可以体会到这么写有一定的掩护作用,便于发表,适应与国民党反动派斗争的需要;另外通过对沙漠的描绘,形象地告诉人们:即使是最单调、最平板的荒凉贫脊的沙漠地带,只要有了人的活动,面貌就会大大地改观,自然而然地引出了本文的文眼——“自然是伟大的,然而人类更伟大”,它是层层深入地表现主题的第一台阶,是一曲交响曲中的“序曲”。

赏析技巧

著名戏剧家张光年评价茅盾作品,是“文学家与革命家的完美结合”,是并不多见的“把两种素质集于一身的人”,请分析。

①文学性:《风景谈》则更富于生活的情趣和新生活中所闪出的诗情画意。文章从《塞上风云》影片引起的联想开篇,借助丰富的艺术联想,纵横驰骋,给我们描绘了六幅和谐优美、寓意深邃的风景画。

②革命性:《风景谈》通过描绘六幅内容不同而相互联系的风景画,深深地表达了作者对解放区和谐生活的热爱、向往和追求,讴歌了延安军民为创造和谐生活表现出的崇高精神。

艺术特色总结

构思精巧,寓意深邃

曲笔言志,手法含蓄

笔触细致,语言生动

兼用一二人称叙述,娓娓动听。

课堂总结

赞美延安军民火热的战斗生活和崇高的精神境界。

自然景物

崇高的人类活动

+

真的风景

=

人的精神境界的美赋予自然风光的美以生机,这就是“第二自然”,这才是“真的风景”。