7.2《秦腔》课件(共15张PPT)

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

一

导入

一场秦腔表演为什么能让这么多人一起合唱,秦腔在当地人的生活中可能有着怎样的地位和作用呢?

秦腔在西安乃至整个陕西地区,都是一种非常重要的文化艺术形式,它承载着当地人的情感、历史和生活。今天让我们跟随贾平凹的文字,一起走进秦腔的世界,去深入了解它背后的文化内涵和人文精神。

二

作者介绍

贾平凹,原名贾平娃,陕西丹凤人,1952年2月21日出生。于西北大学中文系毕业,1982年后从事专业创作。任中国作家协会理事、作协陕西分会副主席等职。

贾平凹的小说描写新时期的西北农村,特别是改革开放后的变革,视野开阔,具有丰富的当代中国社会文化心理内涵,富于地域风土特色,格调清新隽永。代表作:“商州系列”(包括长篇《商州》《浮躁》以及《鸡窝洼人家》等一些中短篇小说)《白夜》《秦腔》(第七届茅盾文学奖)等,《废都》《暂坐》等作品争议较大。

秦腔

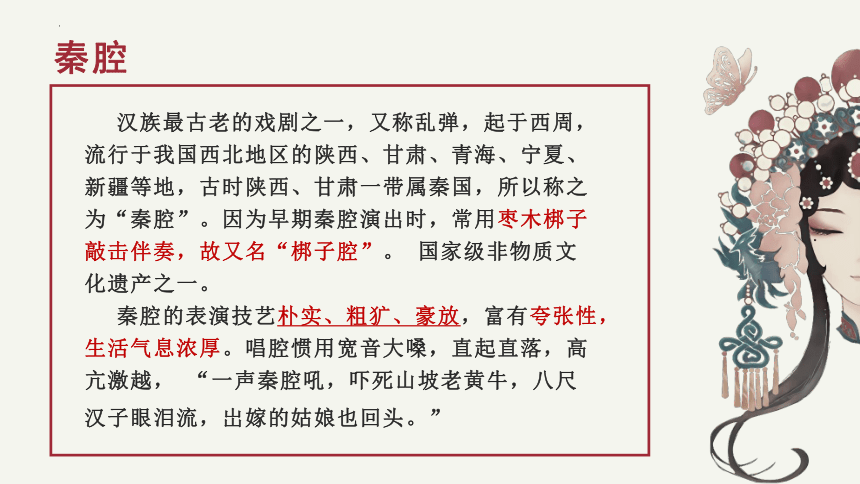

汉族最古老的戏剧之一,又称乱弹,起于西周,流行于我国西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地,古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”。因为早期秦腔演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故又名“梆子腔”。 国家级非物质文化遗产之一。

秦腔的表演技艺朴实、粗犷、豪放,富有夸张性,生活气息浓厚。唱腔惯用宽音大嗓,直起直落,高亢激越, “一声秦腔吼,吓死山坡老黄牛,八尺汉子眼泪流,岀嫁的姑娘也回头。”

三

课堂任务

2022年1月1日,全国首个省级戏曲类地方性法规《陕西省秦腔艺术保护传承发展条例》落地实施。6月第九届秦腔艺术节成功举办。秦腔AI虚拟代言人“秦筱雅”走进了大众视野。

现在请大家深入文本,依据《秦腔》为第十一届秦腔艺术节设计一位男性AI虚拟代言人。

任务一:初读课文,划分段落,请你以“秦腔的 ”为短语,概括每段段意,要求横线处填两个字。

四

细读文本

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

起源

必须

影响

彩排

观众

表演

观众

戏外

神圣

唯一

}

秦腔的生成与秦地风土人情密不可分。

}

秦人对秦腔的喜爱与痴迷。

}

总结全文,秦腔神圣不可动摇。

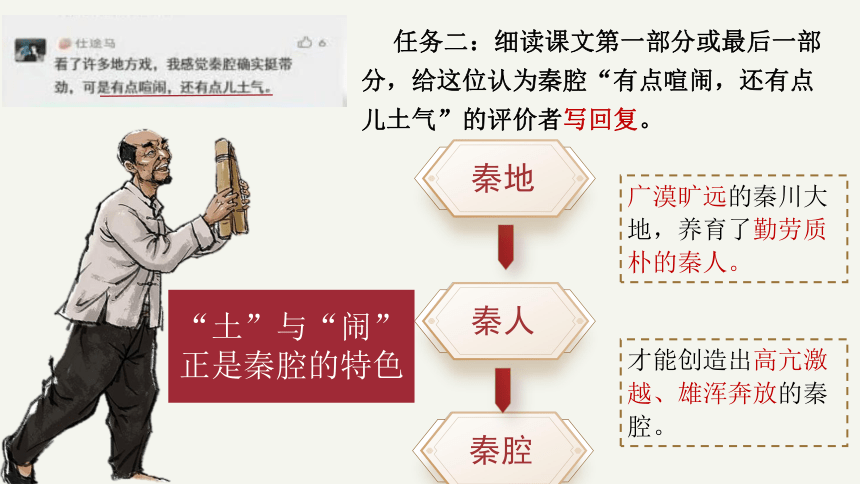

任务二:细读课文第一部分或最后一部分,给这位认为秦腔“有点喧闹,还有点儿土气”的评价者写回复。

秦地

秦人

秦腔

广漠旷远的秦川大地,养育了勤劳质朴的秦人。

才能创造出高亢激越、雄浑奔放的秦腔。

“土”与“闹”正是秦腔的特色

秦地、秦人创造了秦腔,梳理秦地秦人痴迷秦腔的原因。

①秦腔成了做人最体面的事,任何一个乡下男女,只有唱秦腔,才有出人头地的可能;

②农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐。

③秦腔与他们,要和“西凤”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍一样成为生命的五大要素。

总结:广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。

秦腔承载了喜怒哀乐,满足了精神需求,成为了生命必需品。

任务三:细读课文第二部分,从彩排、观众、表演、戏外四个场景选择一个进行赏析写作技巧,并根据你选择的场景设计AI代言人形象。

彩排

观众

表演

戏外

彩排

戏班排演开始了。演员们都集合起来,到那古寺庙里去。吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍 甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园......但是,一到台上,秦腔面前人人平等,兄可以拜弟媳为帅为将,子可以将老父绳绑索捆。寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草 就墙角燃起,一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风,柳木疙瘩火当中架起,一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背。......庙里一个跟头未翻起,窗外就哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:翻得好!翻得好!更有殷勤的,跑回来偷拿了红薯、土豆、在火堆里煨熟给演员作夜餐,赚得进屋里有一个安全位置。排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

环境描写:条件非常艰苦,表现了人们对秦腔的认真严肃和钟爱。

动作描写:写出了秦腔演员动作灵活多变。

语言描写:秦人火爆刚烈、真性情的性格特征。

点面结合

细节描写:秦人对秦腔的痴迷。

观众

一演出,半下午人就找凳子去占地位了,未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童。那锣鼓就叮叮咣咣地闹台,似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯,花生,瓜子,糖果,烟卷......一个说:狗年快完了,你还叫啥哩?一个说:猪年还没到,你便拱开了!言语伤人,动了手脚;外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动......立即就跳出一个两个所谓“二干子”人物来。这类人物多是头脑简单,四肢发达,却十二分忠诚于秦腔,此时便拿了枝条儿,哪里人挤,哪里打去,如凶神恶煞一般。人人恨骂这些人,人人又都盼有这些人,叫他们是秦腔宪兵,宪兵者越发忠于职责,虽然彻夜不得看戏,但大家一夜满足了,他们也就满足了一夜。

点面结合:秦人对秦腔的热烈期盼和欢迎得以从全景描写展现出来。特写镜头拉向个别人物,用人“挤”来表现秦川人对秦腔的重视和喜爱。

语言、动作描写:秦人刚烈火爆、不达目的决不罢休的性格特征。

观众

如果是冬天,那风在刮着,像刀子一样,如果是夏天,人窝里热得如蒸笼一般,但只要不是大雪、冰雹、暴雨,台下的人是不肯撤场的。最可贵的是 那些老一辈的秦腔迷,他们没有力气挤在台下,也没有好眼力看清演员,却一溜一排地蹲在戏台两侧的墙根,吸着草烟,慢慢将唱腔品赏。一声叫板,便可以使他们坠入艺术之宫,“听了秦腔,肉酒不香”,他们是体会得最深。那些大一点的,脾性野一点的孩子,却占领了戏场周围所有的高空,杨树上,柳树上,槐树上,一个枝杈一个人。他们常常乐而忘了险境,双手鼓掌时竟从树杈上掉下来,掉下来自不会损伤,因为树下是无数的人头,只是招致一顿臭骂罢了。更有一些爬在了场边的麦秸积上,夏天四面来风,好不凉快,冬日就趴个草洞,将身子缩进去,露一个脑袋,也正 是有闲阶级享受不了秦腔吧,他们常就瞌睡了,一觉醒来,月在西在,戏毕人散,只好苦笑一声悄然没声儿地溜下来回家敲门去了。

比喻:看戏的环境艰苦,表现了观众对秦腔的痴迷。

动作描写:两类无法正常听戏的观众都是如此热情,写出了秦腔是一门大众化艺术,老幼皆爱。

表演

终于台上锣鼓停了,大幕拉开,角色出场。但不管男的女的,出来偏 不面对观众,一律背身掩面,女的就碎步后移,水上漂一样,台下就叫:瞧那腰身,那肩头,一身的戏哟是男的就摇那帽翎,一会双摇,一会单摇,一边上下飞闪,一边纹丝不动,台下便叫:绝了,绝了!等到那角色儿猛一转身,头一高扬,一声高叫,声如炸雷豁啷啷直从人们头顶碾过,全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了。如果是演《救裴生》,那慧娘站在台中往下蹲,慢慢地,慢慢地,慧娘蹲下去了,全场人头也矮下去了半尺,等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。他们不喜欢看生戏,最 欢迎看熟戏,那一腔一调都晓得,哪个演员唱得好,就摇头晃脑跟着唱,哪个演员走了调,台下就有人要纠正。说穿了,看秦腔不为求新鲜,他们只图过过瘾。

正面描写和侧面描写相结合,有力表现秦腔演员表演技艺的高超。

设计

五

课堂总结

本文不但绘形绘色写出了一个地方剧种的生成、变迁的特点,更重要的是通过对秦川大地上人们的喜怒哀乐等风土人情的描绘,展现了他们热情蓬勃的生命力。在贾平凹笔下,秦腔是黄土地与老百姓生生不息的命运之声。

一

导入

一场秦腔表演为什么能让这么多人一起合唱,秦腔在当地人的生活中可能有着怎样的地位和作用呢?

秦腔在西安乃至整个陕西地区,都是一种非常重要的文化艺术形式,它承载着当地人的情感、历史和生活。今天让我们跟随贾平凹的文字,一起走进秦腔的世界,去深入了解它背后的文化内涵和人文精神。

二

作者介绍

贾平凹,原名贾平娃,陕西丹凤人,1952年2月21日出生。于西北大学中文系毕业,1982年后从事专业创作。任中国作家协会理事、作协陕西分会副主席等职。

贾平凹的小说描写新时期的西北农村,特别是改革开放后的变革,视野开阔,具有丰富的当代中国社会文化心理内涵,富于地域风土特色,格调清新隽永。代表作:“商州系列”(包括长篇《商州》《浮躁》以及《鸡窝洼人家》等一些中短篇小说)《白夜》《秦腔》(第七届茅盾文学奖)等,《废都》《暂坐》等作品争议较大。

秦腔

汉族最古老的戏剧之一,又称乱弹,起于西周,流行于我国西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地,古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”。因为早期秦腔演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故又名“梆子腔”。 国家级非物质文化遗产之一。

秦腔的表演技艺朴实、粗犷、豪放,富有夸张性,生活气息浓厚。唱腔惯用宽音大嗓,直起直落,高亢激越, “一声秦腔吼,吓死山坡老黄牛,八尺汉子眼泪流,岀嫁的姑娘也回头。”

三

课堂任务

2022年1月1日,全国首个省级戏曲类地方性法规《陕西省秦腔艺术保护传承发展条例》落地实施。6月第九届秦腔艺术节成功举办。秦腔AI虚拟代言人“秦筱雅”走进了大众视野。

现在请大家深入文本,依据《秦腔》为第十一届秦腔艺术节设计一位男性AI虚拟代言人。

任务一:初读课文,划分段落,请你以“秦腔的 ”为短语,概括每段段意,要求横线处填两个字。

四

细读文本

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

起源

必须

影响

彩排

观众

表演

观众

戏外

神圣

唯一

}

秦腔的生成与秦地风土人情密不可分。

}

秦人对秦腔的喜爱与痴迷。

}

总结全文,秦腔神圣不可动摇。

任务二:细读课文第一部分或最后一部分,给这位认为秦腔“有点喧闹,还有点儿土气”的评价者写回复。

秦地

秦人

秦腔

广漠旷远的秦川大地,养育了勤劳质朴的秦人。

才能创造出高亢激越、雄浑奔放的秦腔。

“土”与“闹”正是秦腔的特色

秦地、秦人创造了秦腔,梳理秦地秦人痴迷秦腔的原因。

①秦腔成了做人最体面的事,任何一个乡下男女,只有唱秦腔,才有出人头地的可能;

②农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐。

③秦腔与他们,要和“西凤”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍一样成为生命的五大要素。

总结:广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。

秦腔承载了喜怒哀乐,满足了精神需求,成为了生命必需品。

任务三:细读课文第二部分,从彩排、观众、表演、戏外四个场景选择一个进行赏析写作技巧,并根据你选择的场景设计AI代言人形象。

彩排

观众

表演

戏外

彩排

戏班排演开始了。演员们都集合起来,到那古寺庙里去。吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍 甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园......但是,一到台上,秦腔面前人人平等,兄可以拜弟媳为帅为将,子可以将老父绳绑索捆。寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草 就墙角燃起,一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风,柳木疙瘩火当中架起,一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背。......庙里一个跟头未翻起,窗外就哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:翻得好!翻得好!更有殷勤的,跑回来偷拿了红薯、土豆、在火堆里煨熟给演员作夜餐,赚得进屋里有一个安全位置。排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

环境描写:条件非常艰苦,表现了人们对秦腔的认真严肃和钟爱。

动作描写:写出了秦腔演员动作灵活多变。

语言描写:秦人火爆刚烈、真性情的性格特征。

点面结合

细节描写:秦人对秦腔的痴迷。

观众

一演出,半下午人就找凳子去占地位了,未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童。那锣鼓就叮叮咣咣地闹台,似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯,花生,瓜子,糖果,烟卷......一个说:狗年快完了,你还叫啥哩?一个说:猪年还没到,你便拱开了!言语伤人,动了手脚;外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动......立即就跳出一个两个所谓“二干子”人物来。这类人物多是头脑简单,四肢发达,却十二分忠诚于秦腔,此时便拿了枝条儿,哪里人挤,哪里打去,如凶神恶煞一般。人人恨骂这些人,人人又都盼有这些人,叫他们是秦腔宪兵,宪兵者越发忠于职责,虽然彻夜不得看戏,但大家一夜满足了,他们也就满足了一夜。

点面结合:秦人对秦腔的热烈期盼和欢迎得以从全景描写展现出来。特写镜头拉向个别人物,用人“挤”来表现秦川人对秦腔的重视和喜爱。

语言、动作描写:秦人刚烈火爆、不达目的决不罢休的性格特征。

观众

如果是冬天,那风在刮着,像刀子一样,如果是夏天,人窝里热得如蒸笼一般,但只要不是大雪、冰雹、暴雨,台下的人是不肯撤场的。最可贵的是 那些老一辈的秦腔迷,他们没有力气挤在台下,也没有好眼力看清演员,却一溜一排地蹲在戏台两侧的墙根,吸着草烟,慢慢将唱腔品赏。一声叫板,便可以使他们坠入艺术之宫,“听了秦腔,肉酒不香”,他们是体会得最深。那些大一点的,脾性野一点的孩子,却占领了戏场周围所有的高空,杨树上,柳树上,槐树上,一个枝杈一个人。他们常常乐而忘了险境,双手鼓掌时竟从树杈上掉下来,掉下来自不会损伤,因为树下是无数的人头,只是招致一顿臭骂罢了。更有一些爬在了场边的麦秸积上,夏天四面来风,好不凉快,冬日就趴个草洞,将身子缩进去,露一个脑袋,也正 是有闲阶级享受不了秦腔吧,他们常就瞌睡了,一觉醒来,月在西在,戏毕人散,只好苦笑一声悄然没声儿地溜下来回家敲门去了。

比喻:看戏的环境艰苦,表现了观众对秦腔的痴迷。

动作描写:两类无法正常听戏的观众都是如此热情,写出了秦腔是一门大众化艺术,老幼皆爱。

表演

终于台上锣鼓停了,大幕拉开,角色出场。但不管男的女的,出来偏 不面对观众,一律背身掩面,女的就碎步后移,水上漂一样,台下就叫:瞧那腰身,那肩头,一身的戏哟是男的就摇那帽翎,一会双摇,一会单摇,一边上下飞闪,一边纹丝不动,台下便叫:绝了,绝了!等到那角色儿猛一转身,头一高扬,一声高叫,声如炸雷豁啷啷直从人们头顶碾过,全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了。如果是演《救裴生》,那慧娘站在台中往下蹲,慢慢地,慢慢地,慧娘蹲下去了,全场人头也矮下去了半尺,等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。他们不喜欢看生戏,最 欢迎看熟戏,那一腔一调都晓得,哪个演员唱得好,就摇头晃脑跟着唱,哪个演员走了调,台下就有人要纠正。说穿了,看秦腔不为求新鲜,他们只图过过瘾。

正面描写和侧面描写相结合,有力表现秦腔演员表演技艺的高超。

设计

五

课堂总结

本文不但绘形绘色写出了一个地方剧种的生成、变迁的特点,更重要的是通过对秦川大地上人们的喜怒哀乐等风土人情的描绘,展现了他们热情蓬勃的生命力。在贾平凹笔下,秦腔是黄土地与老百姓生生不息的命运之声。