北京市大兴区2024-2025学年八年级下语文期中试卷(图片版,无答案)

文档属性

| 名称 | 北京市大兴区2024-2025学年八年级下语文期中试卷(图片版,无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 777.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 19:03:22 | ||

图片预览

文档简介

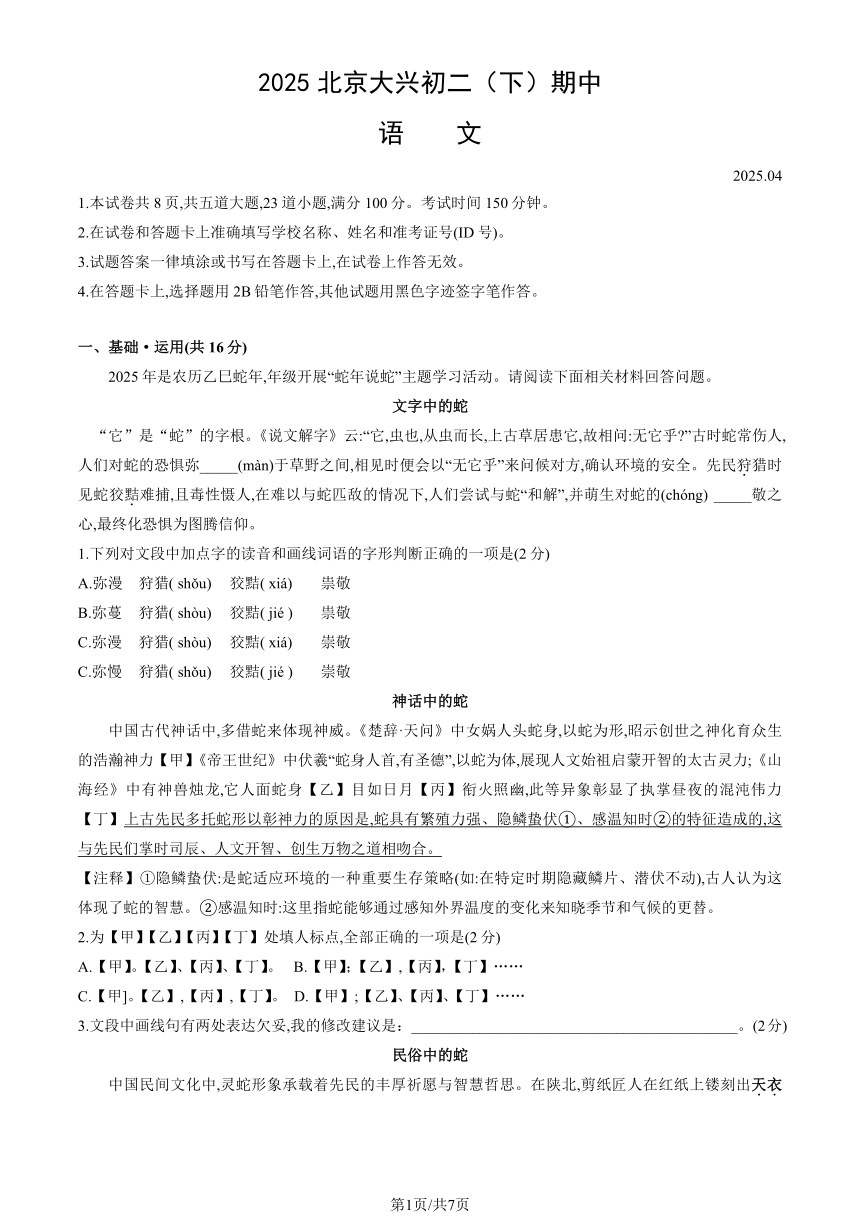

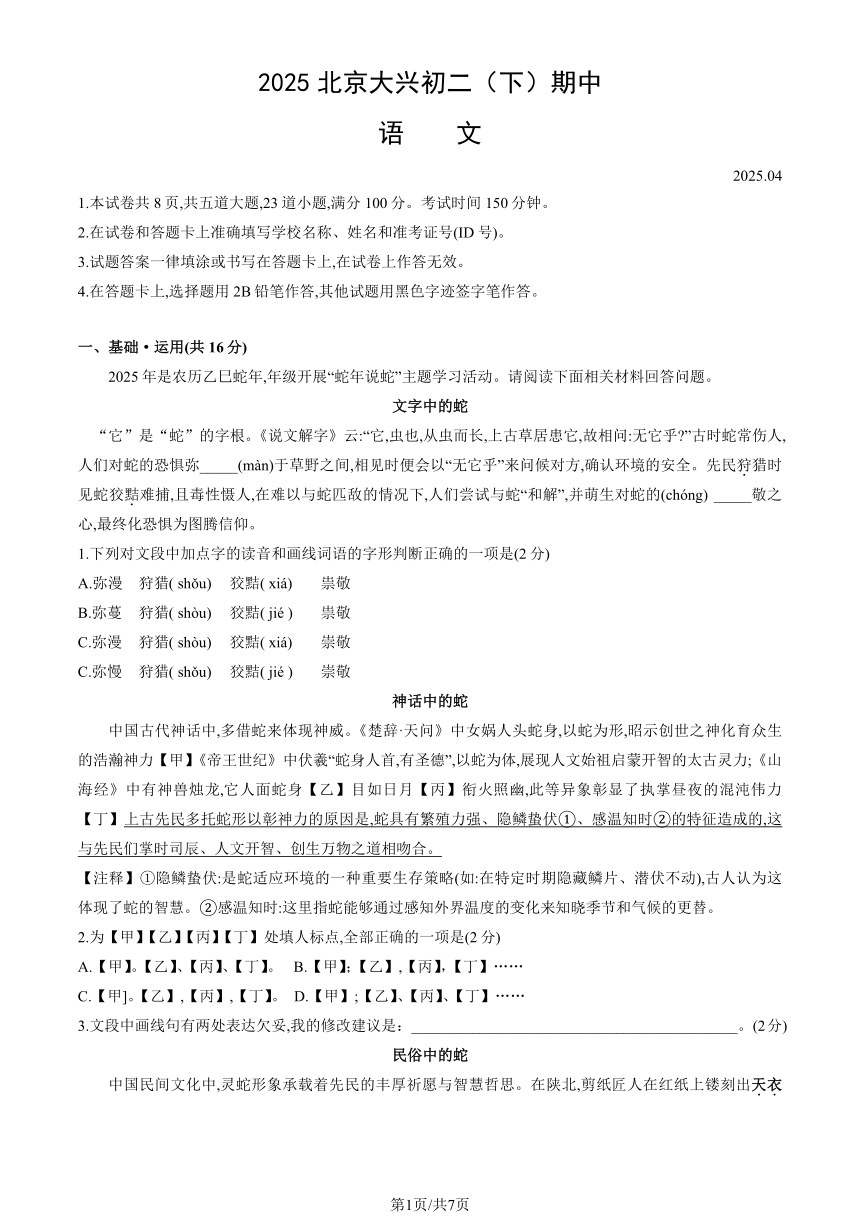

2025北京大兴初二(下)期中

语 文

2025.04

1.本试卷共 8 页,共五道大题,23 道小题,满分 100 分。考试时间 150 分钟。

2.在试卷和答题卡上准确填写学校名称、姓名和准考证号(ID 号)。

3.试题答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

4.在答题卡上,选择题用 2B 铅笔作答,其他试题用黑色字迹签字笔作答。

一、基础·运用(共 16 分)

2025 年是农历乙巳蛇年,年级开展“蛇年说蛇”主题学习活动。请阅读下面相关材料回答问题。

文字中的蛇

“它”是“蛇”的字根。《说文解字》云:“它,虫也,从虫而长,上古草居患它,故相问:无它乎 ”古时蛇常伤人,

人们对蛇的恐惧弥_____(màn)于草野之间,相见时便会以“无它乎”来问候对方,确认环境的安全。先民狩.猎时

见蛇狡黠.难捕,且毒性慑人,在难以与蛇匹敌的情况下,人们尝试与蛇“和解”,并萌生对蛇的(chóng) _____敬之

心,最终化恐惧为图腾信仰。

1.下列对文段中加点字的读音和画线词语的字形判断正确的一项是(2 分)

A.弥漫 狩猎( shǒu) 狡黠( xiá) 祟敬

B.弥蔓 狩猎( shòu) 狡黠( jié ) 祟敬

C.弥漫 狩猎( shòu) 狡黠( xiá) 崇敬

C.弥慢 狩猎( shǒu) 狡黠( jié ) 崇敬

神话中的蛇

中国古代神话中,多借蛇来体现神威。《楚辞·天问》中女娲人头蛇身,以蛇为形,昭示创世之神化育众生

的浩瀚神力【甲】《帝王世纪》中伏羲“蛇身人首,有圣德”,以蛇为体,展现人文始祖启蒙开智的太古灵力;《山

海经》中有神兽烛龙,它人面蛇身【乙】目如日月【丙】衔火照幽,此等异象彰显了执掌昼夜的混沌伟力

【丁】上古先民多托蛇形以彰神力的原因是,蛇具有繁殖力强、隐鳞蛰伏①、感温知时②的特征造成的,这

与先民们掌时司辰、人文开智、创生万物之道相吻合。

【注释】①隐鳞蛰伏:是蛇适应环境的一种重要生存策略(如:在特定时期隐藏鳞片、潜伏不动),古人认为这

体现了蛇的智慧。②感温知时:这里指蛇能够通过感知外界温度的变化来知晓季节和气候的更替。

2.为【甲】【乙】【丙】【丁】处填人标点,全部正确的一项是(2 分)

A.【甲】。【乙】、【丙】、【丁】。 B.【甲】;【乙】,【丙】,【丁】……

C.【甲]。【乙】,【丙】,【丁】。 D.【甲】;【乙】、【丙】、【丁】……

3.文段中画线句有两处表达欠妥,我的修改建议是:___________________________________________。(2分)

民俗中的蛇

中国民间文化中,灵蛇形象承载着先民的丰厚祈愿与智慧哲思。在陕北,剪纸匠人在红纸上镂刻出天.衣.

第1页/共7页

无.缝.的“蛇盘兔”纹样,传递“必定富”的期许。在福建,“蛇进家门不能打”的俗语,演绎着守护家宅安宁的祥瑞传

说。在惊蛰,寒冬里销.声.匿.迹.的蛇探出洞穴,这一物候现象演化成“二月二龙抬头”的迎春仪式。在端午,悬挂

五毒剪纸、佩蛇纹香囊的习俗在民间潜.滋.暗.长.,既暗含驱邪避害的生存经验,更升华为祛邪纳吉的艺术表达。

在清明,西北人祭祖时供奉“蛇娃馍”,则将族群繁衍的祈愿揉进面塑,让追念先祖的情感在麦香中代代相传。

这些蛇形符号是先民解读自然的文化密码,也是中华文化敬畏生命的鲜活见证,虽历经千年,却周.而.复.始.地焕

发着活力。

4.文段中加点词语使用恰当的一项是(2 分)

A.天衣无缝 B.销声匿迹 C.潜滋暗长 D.周而复始

5.为探究蛇年祥瑞符号,同学们搜集了中国邮政在今年发行的“乙巳年”邮票,请你阅读题目完成探究。(共 4 分)

(1)“稔”读作“rěn”在第七版《现代汉语词典》中的义项有:①庄家成熟;②年,一年;③熟悉(多指对人)。请根

据图片内容和词典义项,推测“蛇呈丰稔”的意思及寓意。(2 分)

(2)邮票“福纳百祥”以三条蜿蜒盘旋的蛇构成了“福”字,寓意家庭团圆、幸福美满,下面对邮票分析正确的一

项是(2 分)

A.邮票中蛇形福字的设计灵感源于篆书,字体圆润,契合团圆之意。

B.邮票中蛇形福字的设计灵感源于隶书,古朴典雅,彰显文化底蕴。

C.邮票中蛇形福字的设计灵感源于草书,飘逸流畅,昭示灵蛇送福。

D.邮票中蛇形福字的设计灵感源于楷书,稳重端庄,寄寓福寿安康。

小结:妙联作结述蛇情

6.同学们根据本次学习活动的内容,创作了对联,你认为最恰当的一副是(2 分)

A.上联:神界蛇踪创万物 下联:民间蟒纹展祥瑞

B.上联:蛇舞惊蛰春雷动 下联:龙飞端午粽叶香

C.上联:神话灵蛇舞年光 下联:民俗瑞蟒映岁华

D.上联:神话蛇影彰神力 下联:民俗蟒迹载民福

7.“蛇年说蛇”主题学习活动接近尾声,老师邀请大家用生动的语言表达对蛇的印象。请你按照示例,仿写句子。

(2 分)

示例:灵蛇!灵蛇!你像绳索一样,连接古今文明。

仿写:灵蛇!灵蛇!______________________________。

二、古诗文阅读(共 19 分)

(一)你所在的班级开展“古诗苑漫步”综合性学习活动,请你参与并完成下列任务。(共 12 分)

【任务一】拾辞章

8.寻访古诗苑,拾取锦绣辞章,让我们一起来品读那字里行间的情志。“求之不得,①”(《关雎》)是一份执

着;“②,鸡犬相闻”(《桃花源记》陶渊明)是一份向往;“最爱湖东行不足,③ ”(《钱塘湖春行》白居易)是一

第2页/共7页

份留恋;“ ④ ,⑤ ”(本试卷中出现的句子除外)是一腔壮志。(5 分)

【任务二】品《蒹葭》

蒹葭

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

9.下列说法不.正.确.的一项是(2 分)

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收录了从西周初年到春秋中叶的诗歌共 305 篇。

B.《诗经》分为“风”“雅”“颂”三个部分,多用“赋”“比”“兴”的表现手法。

C.本诗通过道路“长”“跻”“右”的变化,展现道路的艰难,侧面体现主人公追寻伊人的不易。

D.“在水一方”“在水之湄”“在水之涘”实写伊人的地点变化,目的是表现伊人行踪不定。

10.同学们组织了“探课本中伊人”的活动,下面对“伊人”形象理解不.正.确.的一项是(2 分)

A.《愚公移山》中造福子孙的志向,是愚公追求的“伊人”。

B.《社戏》中淳朴自然的乡村生活,是鲁迅追求的“伊人”。

C.《小石潭记》中清幽悄怆之境,是柳宗元追求的“伊人”。

D.《桃花源记》中理想的社会图景,是陶渊明追求的“伊人”。

11.下面诗句与《蒹葭》中的画线句,运用了相同的表现手法,请结合诗句内容分析各自的表达效果。(3 分)

树梢树枝树根根,

亲山亲水有亲人。

(节选自《回延

安》)

(二)阅读两篇短文,完成 12-14 题。(共 7 分)

【甲】

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近

岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者;吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕已,曰奉壹。

(柳宗元《小石潭记》)

【乙】

第3页/共7页

自西山道口径北,逾黄茅岭①而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,

有积石横当其垠②。其上为睥睨、梁欐之形③,其旁出堡坞④,有若门焉。投以小石,洞然有水声,其响之激

越,良久乃已。环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭⑤,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

(柳宗元《小石城山记》,有删改)

【注释】①黄茅岭:在湖南零陵县城西面。②垠(yín):边界,尽头。③睥睨(pìnì):即“埤垸”,城上有孔的矮墙。

梁欐(h):屋的正梁。④堡坞(bǎo wù):村落外边,土筑的小城堡,用以守卫。⑤箭:小竹子。

12.下面句子中加点字的意义相同的一项是(2 分)

A.潭西南而.望 无土壤而.生嘉树美箭 量力而.行

B.寻.之无所得 寻.向所志 寻.根究底

C.以.其境过清 投以.小石 以.身作则

D.潭中鱼可.百许头 高可.二黍许 可.歌可泣

13.下列对文中画线句的翻译或理解,不正确的一项是(2 分)

A.俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

翻译:鱼儿忽然间向远处游去,往来轻快迅疾,好像和游人一同欢乐。

理解:鱼之乐,带给人快乐,突显本文清净欢乐的主旋律。

B.斗折蛇行,明灭可见。

翻译:(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。

理解:运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了小石潭溪流的蜿蜒曲折。

C.无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

翻译:山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬。竹木分布疏密有致、高低

参差,好像是有智慧的人特意布置的。

理解:山上奇特的植被,尽显大自然的宏伟和神奇。

14.甲乙两文都运用了移步换景和定点观察的写景方法。移步换景处:甲文空间转换由“小丘”至“①”再至“取

道”,最终见小潭;乙文则从“西山道口”经“黄茅岭”至“两条岔路”,景物在空间转换中逐一展现。定点观察处:甲

文以“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”的描写,侧面烘托小石潭②的特点;乙文则借“③”的具体描写,侧面突

显洞穴幽深之状。(3 分)

三、整本书阅读(共 5 分)

15.选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式。它往往与读者的兴趣、目的密不可分。请你结合

《经典常谈》的具体内容,谈谈你是如何进行选择性阅读的,以及这种阅读方式的好处。(100 字左右)

四、现代文阅读(共 20 分)

(一)阅读《北京四合院的通风智慧》,完成 16-19 题。(共 10 分)

北京四合院的通风智慧

①在空调尚未发明的时代,自然通风是调节室内气候的核心手段。北京四合院通过建筑形制与空间布局

的巧妙设计,形成了一套高效的气流循环系统,既能抵御严寒酷暑,又能营造舒适的人居环境。研究表明,科

学利用自然通风可显著降低室内污染物浓度,提升人体热舒适度。

第4页/共7页

②四合院的建造者们,是通过怎样的方式来实现自然通风的呢

③首先是契合气候特点,合理布局院落。四合院主体建筑采用南北轴向布局,正房坐北朝南,东西两侧对

称分布厢房。这种朝向设计深度契合我国季风气候特点:南面设计宽敞的门窗,北侧墙体采用厚实的砖石结

构。_________________这种“南敞北闭”的布局智慧,生动诠释了传统建筑中“引夏季清风,御冬季寒流”的

气候适应性理念。

④其次是利用天井①,实现自然的被动式通风②。在夏季,庭院中央的天井是气流组织的核心枢纽。正

午,天井地面和房屋墙体被太阳直射,温度上升从而散发出大量热量,这使天井内的空气被加热,热空气因密

度小③而向上流动,在天井上空聚集,形成低压区。同时,四合院室内及周围相对阴凉处的空气,因温度较低、

密度较大,形成高压区,此时四合院周围的高压空气,就会涌向天井,形成自然风。这种因空气的温差导致密度

差,进而形成压力差,来驱动空气自然流动实现换气的原理,称之为“热压通风”。据研究表明,温差越大,空气流

速越快,热压通风效应越显著,越能实现良好的换气效果。

⑤最后,建筑材料的选择,在一定程度上对房屋通风也起到了辅助作用。四合院常用的青砖灰瓦看似普

通,实则暗藏玄机——这些砖瓦内部布满细微孔洞,就像会呼吸的海绵,具有一定的透气性。它不像一些现代

的密封材料那样完全阻隔空气流通,在长期使用过程中,微小的孔隙可以让空气在一定程度上进行渗透,有助

于室内外空气的缓慢交换。同时,在白天阳光强烈时,砖瓦能吸收大量热量,如同给墙面贴了一层隔热膜,避免

室内温度急速上升;到了夜晚气温下降,储存在砖瓦中的热量又会慢慢释放出来,像天然暖器一样调节温差。

这种兼具透气与吸热放热特性的材料,使房屋内始终保持宜人的温度环境。

⑥传统四合院的通风设计完美诠释了“天人合一”的营造哲学,其通过低技术、高效益的被动式措施实

现通风与隔热,不仅体现了建筑与自然和谐共生的生态智慧,更展现出热力学与环境科学原理的超前运用,对

当代绿色建筑发展具有重要启示。

【注释】①天井:四合院的天井指的是四合院中由四面房屋围合而形成的中间露天空间。②“被动式”通风:

在这里的意思是,不借助任何外力,单纯依靠自然力量驱动的通风方式。③热空气密度小:空气温度越高,密度

越小;空气温度越低,密度越大。

16.将下列句子填入文中第③段横线处,正确的顺序是_____。(2 分)

①冬季凛冽的西北风来袭时

②在环绕的檐廊空间形成柔和的引导性气流,俗称的“穿堂风”

③坚实的北墙则如同天然屏障,有效阻挡寒风入侵

④夏季东南季风盛行时,凉爽气流可通过南向门窗顺畅进入庭院

17.根据文章内容,下列说法正确的一项是(2 分)

A.天井热压通风的形成需要高温区与阴凉区的温差条件。

B.四合院“南敞北闭”的布局,是为了抵御冬季凛冽的寒风。

C.文段中将带孔砖瓦比作海绵,体现了说明文语言的严谨性。

18.请你阅读文章,思考③④⑤段的顺序能否调换,结合具体内容分析原因。(3 分)

19.阅读文章后小明同学深受启发,为了在家中实现良好的开窗通风效果,他测量并记录

了 8 时至 11 时,室内外的温度,并绘制了室内外温度变化趋势对比图。下面请你结合文章内容和图片信息,帮

第5页/共7页

助小明判断,图中哪个时间点的开窗通风效果最好,并说明理由。(3 分)

(二)阅读《村戏情长》,完成第 20-22 题。(共 10 分)

村戏情长

张金刚

①父亲说,庙会请戏,每家象征性捐十块钱。一语勾起了我对村戏多年的念想。求学、工作,忙碌、纷扰,

想来已与村戏断隔二十余载,留存脑际的印象仍在儿时,且日渐模糊,唯余快乐的体验铭记心头。

②记事起,邻村有座戏楼。石条做基,青砖做墙,木架做梁,灰瓦做顶;宽敞、高大、气派,不知在这方舞台

上上演了多少出悲欢离合的故事,留下了多少剧团转辗飘摇的足迹。可儿时,谁会在乎这些,只记住了光彩亮

丽的舞台、嘹亮婉转的唱腔,以及那无边的快乐。

③儿时的村戏总在春天初来时登场。草草吃罢晚饭,我便挨家喊上小伙伴儿出发。拐过山头,戏前音乐

已响起,远远望去,前方一片灯火通明,亮得天空都隐去了星星。这音乐,似是进行曲;这灯光,似是指路灯。我

们不由得加快了脚步。

④戏台下已坐了不少人,而那些卖东西的小摊则更具吸引力。瓜子,棉花糖、跳跳糖……各种普通、稀

奇的食品应有尽有;刀、枪、车……各种精巧、仿真的玩具更是琳琅满目。孩子们喜欢的这些小玩意儿只有

庙会时才会来个大展销,也只有这时大人们才会满足孩子们的压抑的渴望。孩子们一个接一个地转摊儿,看

中了可心的,便花光兜里的钱,又找大人们要。

⑤戏还没有开始,后台的化妆室变成了孩子们的新宠。从一切可以瞅见演员们装扮的缝隙里,孩子们睁

大眼睛,张大嘴巴,踮着脚尖,好奇地窥视着。有的孩子则更是和管事的软磨硬泡、耍小聪明、玩捉迷藏,甚至

大吵大闹,只为能凑近后台,看清化装全程。华丽的戏装,威风的刀枪,达官贵人的乌纱、皇后妃子的凤冠,还有

各种精巧的手饰、头花……看都看不完,赏都赏不够,真想自己也能穿上这些行头,到舞台上耍上一番。

⑥急促的锣鼓声响起,大幕拉开,好戏开场。演员们在台上进进出出、打打闹闹、咿咿呀呀,看不懂招式、

听不懂戏文的孩子们,也只是在戏台边,看个热闹,有时还会给十分入戏的演员们做个鬼脸,弄个恶作剧。闹便

闹,谁会和孩子一般见识,大不了被管事儿的训几句,清下台,可不过一分钟,孩子们又嘻皮笑脸地聚拢来。看够

了台上,再看看台下,又是另一番景象。最入迷的还是老人们,伸着脖,侧着身,跟着戏里的人一起哭,一起乐,

一起怒。当然也有熬不住的,坐在那儿,摇摇摆摆,低头埋首,打着瞌睡。孩子们这时便来劲了,拿出水枪,喷醒

这些“不敬业的戏迷”。打盹的老人激灵一下,又继续看戏,可能心里还感谢这些调皮的孩子把他们叫醒,才不

至于落下精彩的情节。台下远处是黑压压一片,消失在篷布、灯光、黑暗的交接处。

⑦喇叭一吹,大戏散场,各回各家。月光皎洁,洒了一地,照出一条银色的路。时而月在山头,时而月上树梢,

时而又揉碎流入小溪中,闪在树林里,月伴一路,照着回家的人儿。三天庙会很快就结束了,眼看着整个华丽的

舞台,被一点点卸掉,装成大大小小的箱子,被几辆大卡车拉走,心里还真有些舍不得,甚至曾幻想要与戏班一同

第6页/共7页

去呢。戏班走了,带走了这一年的快乐,却又开始了新一年的期盼。

⑧村戏来了,我定是要抽空回村,再看一出戏,重温儿时的快乐时光,再感受那纯朴的乡土气息。

⑨村戏,是地方戏,是农闲时的娱乐,总是在冷暖适宜的农闲时节,悄然走进乡村,融入百姓生活。它扎根泥

土,散发着浓郁的乡土气息;它贴近百姓,牵系着邻里与世代人心;它亲近传统,是代代相传的民俗记忆与文化传

承。连我这戏迷混子也能为之着迷,也能在哼唱村戏时,找到精神的归属,自是倍感幸福。

荒凉的戏台、空地,被村戏装点得璀璨华丽,搅动得熙攘喧闹。数天过后,舞台卸下,人群散去,唯余空旷、沉寂,

更待村戏再次浩荡归来。或许,下次再看村戏,又会品出别样的滋味。

村戏不断,快乐便不断,幸福也就不断。

(有删改)

20.文章主要写了孩子看村戏的过程及内心感受,请阅读③-⑥段,填写下面表格。(4 分)(每空不超过 6

个字)

看戏过程 内心感受

饭后出发看戏 ①

② 喜悦、满足

③ ④

边嬉闹边看戏 欢乐、自在

21.分析第⑦段画线句所运用的表达方式及作用。(3 分)

22.结合文章内容,谈谈你对第 段画线句“村戏不断,快乐便不断,幸福也就不断”的理解。(3 分)

五、写作(40 分)

23.风味,指事物的特色,多具独特的味道。你生活中最难忘的“风味”是什么 或许是舌尖上的美味,如外婆熬的

腊八粥;或许是家族的文化形态,如诚信的家风;或许是一方水土养就的风俗,如黄土高原上爆出的壮阔、豪迈、

火烈的安塞腰鼓;亦或许是传统文化的独特韵味,如各种传统手艺……亲近、体验、品味特色风味,可以丰富

生活,充实情感,提升认知,启迪智慧。请以“风味”为题,写一篇文章。

要求:

1.请将题目写在答题卡的相应位置。

2.字数在 600~800 之间。

3.不要出现所在学校的校名或师生姓名。

4.不得抄袭本试卷中现代文阅读部分。

第7页/共7页

语 文

2025.04

1.本试卷共 8 页,共五道大题,23 道小题,满分 100 分。考试时间 150 分钟。

2.在试卷和答题卡上准确填写学校名称、姓名和准考证号(ID 号)。

3.试题答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

4.在答题卡上,选择题用 2B 铅笔作答,其他试题用黑色字迹签字笔作答。

一、基础·运用(共 16 分)

2025 年是农历乙巳蛇年,年级开展“蛇年说蛇”主题学习活动。请阅读下面相关材料回答问题。

文字中的蛇

“它”是“蛇”的字根。《说文解字》云:“它,虫也,从虫而长,上古草居患它,故相问:无它乎 ”古时蛇常伤人,

人们对蛇的恐惧弥_____(màn)于草野之间,相见时便会以“无它乎”来问候对方,确认环境的安全。先民狩.猎时

见蛇狡黠.难捕,且毒性慑人,在难以与蛇匹敌的情况下,人们尝试与蛇“和解”,并萌生对蛇的(chóng) _____敬之

心,最终化恐惧为图腾信仰。

1.下列对文段中加点字的读音和画线词语的字形判断正确的一项是(2 分)

A.弥漫 狩猎( shǒu) 狡黠( xiá) 祟敬

B.弥蔓 狩猎( shòu) 狡黠( jié ) 祟敬

C.弥漫 狩猎( shòu) 狡黠( xiá) 崇敬

C.弥慢 狩猎( shǒu) 狡黠( jié ) 崇敬

神话中的蛇

中国古代神话中,多借蛇来体现神威。《楚辞·天问》中女娲人头蛇身,以蛇为形,昭示创世之神化育众生

的浩瀚神力【甲】《帝王世纪》中伏羲“蛇身人首,有圣德”,以蛇为体,展现人文始祖启蒙开智的太古灵力;《山

海经》中有神兽烛龙,它人面蛇身【乙】目如日月【丙】衔火照幽,此等异象彰显了执掌昼夜的混沌伟力

【丁】上古先民多托蛇形以彰神力的原因是,蛇具有繁殖力强、隐鳞蛰伏①、感温知时②的特征造成的,这

与先民们掌时司辰、人文开智、创生万物之道相吻合。

【注释】①隐鳞蛰伏:是蛇适应环境的一种重要生存策略(如:在特定时期隐藏鳞片、潜伏不动),古人认为这

体现了蛇的智慧。②感温知时:这里指蛇能够通过感知外界温度的变化来知晓季节和气候的更替。

2.为【甲】【乙】【丙】【丁】处填人标点,全部正确的一项是(2 分)

A.【甲】。【乙】、【丙】、【丁】。 B.【甲】;【乙】,【丙】,【丁】……

C.【甲]。【乙】,【丙】,【丁】。 D.【甲】;【乙】、【丙】、【丁】……

3.文段中画线句有两处表达欠妥,我的修改建议是:___________________________________________。(2分)

民俗中的蛇

中国民间文化中,灵蛇形象承载着先民的丰厚祈愿与智慧哲思。在陕北,剪纸匠人在红纸上镂刻出天.衣.

第1页/共7页

无.缝.的“蛇盘兔”纹样,传递“必定富”的期许。在福建,“蛇进家门不能打”的俗语,演绎着守护家宅安宁的祥瑞传

说。在惊蛰,寒冬里销.声.匿.迹.的蛇探出洞穴,这一物候现象演化成“二月二龙抬头”的迎春仪式。在端午,悬挂

五毒剪纸、佩蛇纹香囊的习俗在民间潜.滋.暗.长.,既暗含驱邪避害的生存经验,更升华为祛邪纳吉的艺术表达。

在清明,西北人祭祖时供奉“蛇娃馍”,则将族群繁衍的祈愿揉进面塑,让追念先祖的情感在麦香中代代相传。

这些蛇形符号是先民解读自然的文化密码,也是中华文化敬畏生命的鲜活见证,虽历经千年,却周.而.复.始.地焕

发着活力。

4.文段中加点词语使用恰当的一项是(2 分)

A.天衣无缝 B.销声匿迹 C.潜滋暗长 D.周而复始

5.为探究蛇年祥瑞符号,同学们搜集了中国邮政在今年发行的“乙巳年”邮票,请你阅读题目完成探究。(共 4 分)

(1)“稔”读作“rěn”在第七版《现代汉语词典》中的义项有:①庄家成熟;②年,一年;③熟悉(多指对人)。请根

据图片内容和词典义项,推测“蛇呈丰稔”的意思及寓意。(2 分)

(2)邮票“福纳百祥”以三条蜿蜒盘旋的蛇构成了“福”字,寓意家庭团圆、幸福美满,下面对邮票分析正确的一

项是(2 分)

A.邮票中蛇形福字的设计灵感源于篆书,字体圆润,契合团圆之意。

B.邮票中蛇形福字的设计灵感源于隶书,古朴典雅,彰显文化底蕴。

C.邮票中蛇形福字的设计灵感源于草书,飘逸流畅,昭示灵蛇送福。

D.邮票中蛇形福字的设计灵感源于楷书,稳重端庄,寄寓福寿安康。

小结:妙联作结述蛇情

6.同学们根据本次学习活动的内容,创作了对联,你认为最恰当的一副是(2 分)

A.上联:神界蛇踪创万物 下联:民间蟒纹展祥瑞

B.上联:蛇舞惊蛰春雷动 下联:龙飞端午粽叶香

C.上联:神话灵蛇舞年光 下联:民俗瑞蟒映岁华

D.上联:神话蛇影彰神力 下联:民俗蟒迹载民福

7.“蛇年说蛇”主题学习活动接近尾声,老师邀请大家用生动的语言表达对蛇的印象。请你按照示例,仿写句子。

(2 分)

示例:灵蛇!灵蛇!你像绳索一样,连接古今文明。

仿写:灵蛇!灵蛇!______________________________。

二、古诗文阅读(共 19 分)

(一)你所在的班级开展“古诗苑漫步”综合性学习活动,请你参与并完成下列任务。(共 12 分)

【任务一】拾辞章

8.寻访古诗苑,拾取锦绣辞章,让我们一起来品读那字里行间的情志。“求之不得,①”(《关雎》)是一份执

着;“②,鸡犬相闻”(《桃花源记》陶渊明)是一份向往;“最爱湖东行不足,③ ”(《钱塘湖春行》白居易)是一

第2页/共7页

份留恋;“ ④ ,⑤ ”(本试卷中出现的句子除外)是一腔壮志。(5 分)

【任务二】品《蒹葭》

蒹葭

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

9.下列说法不.正.确.的一项是(2 分)

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收录了从西周初年到春秋中叶的诗歌共 305 篇。

B.《诗经》分为“风”“雅”“颂”三个部分,多用“赋”“比”“兴”的表现手法。

C.本诗通过道路“长”“跻”“右”的变化,展现道路的艰难,侧面体现主人公追寻伊人的不易。

D.“在水一方”“在水之湄”“在水之涘”实写伊人的地点变化,目的是表现伊人行踪不定。

10.同学们组织了“探课本中伊人”的活动,下面对“伊人”形象理解不.正.确.的一项是(2 分)

A.《愚公移山》中造福子孙的志向,是愚公追求的“伊人”。

B.《社戏》中淳朴自然的乡村生活,是鲁迅追求的“伊人”。

C.《小石潭记》中清幽悄怆之境,是柳宗元追求的“伊人”。

D.《桃花源记》中理想的社会图景,是陶渊明追求的“伊人”。

11.下面诗句与《蒹葭》中的画线句,运用了相同的表现手法,请结合诗句内容分析各自的表达效果。(3 分)

树梢树枝树根根,

亲山亲水有亲人。

(节选自《回延

安》)

(二)阅读两篇短文,完成 12-14 题。(共 7 分)

【甲】

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近

岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者;吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕已,曰奉壹。

(柳宗元《小石潭记》)

【乙】

第3页/共7页

自西山道口径北,逾黄茅岭①而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,

有积石横当其垠②。其上为睥睨、梁欐之形③,其旁出堡坞④,有若门焉。投以小石,洞然有水声,其响之激

越,良久乃已。环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭⑤,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

(柳宗元《小石城山记》,有删改)

【注释】①黄茅岭:在湖南零陵县城西面。②垠(yín):边界,尽头。③睥睨(pìnì):即“埤垸”,城上有孔的矮墙。

梁欐(h):屋的正梁。④堡坞(bǎo wù):村落外边,土筑的小城堡,用以守卫。⑤箭:小竹子。

12.下面句子中加点字的意义相同的一项是(2 分)

A.潭西南而.望 无土壤而.生嘉树美箭 量力而.行

B.寻.之无所得 寻.向所志 寻.根究底

C.以.其境过清 投以.小石 以.身作则

D.潭中鱼可.百许头 高可.二黍许 可.歌可泣

13.下列对文中画线句的翻译或理解,不正确的一项是(2 分)

A.俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

翻译:鱼儿忽然间向远处游去,往来轻快迅疾,好像和游人一同欢乐。

理解:鱼之乐,带给人快乐,突显本文清净欢乐的主旋律。

B.斗折蛇行,明灭可见。

翻译:(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。

理解:运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了小石潭溪流的蜿蜒曲折。

C.无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

翻译:山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬。竹木分布疏密有致、高低

参差,好像是有智慧的人特意布置的。

理解:山上奇特的植被,尽显大自然的宏伟和神奇。

14.甲乙两文都运用了移步换景和定点观察的写景方法。移步换景处:甲文空间转换由“小丘”至“①”再至“取

道”,最终见小潭;乙文则从“西山道口”经“黄茅岭”至“两条岔路”,景物在空间转换中逐一展现。定点观察处:甲

文以“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”的描写,侧面烘托小石潭②的特点;乙文则借“③”的具体描写,侧面突

显洞穴幽深之状。(3 分)

三、整本书阅读(共 5 分)

15.选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式。它往往与读者的兴趣、目的密不可分。请你结合

《经典常谈》的具体内容,谈谈你是如何进行选择性阅读的,以及这种阅读方式的好处。(100 字左右)

四、现代文阅读(共 20 分)

(一)阅读《北京四合院的通风智慧》,完成 16-19 题。(共 10 分)

北京四合院的通风智慧

①在空调尚未发明的时代,自然通风是调节室内气候的核心手段。北京四合院通过建筑形制与空间布局

的巧妙设计,形成了一套高效的气流循环系统,既能抵御严寒酷暑,又能营造舒适的人居环境。研究表明,科

学利用自然通风可显著降低室内污染物浓度,提升人体热舒适度。

第4页/共7页

②四合院的建造者们,是通过怎样的方式来实现自然通风的呢

③首先是契合气候特点,合理布局院落。四合院主体建筑采用南北轴向布局,正房坐北朝南,东西两侧对

称分布厢房。这种朝向设计深度契合我国季风气候特点:南面设计宽敞的门窗,北侧墙体采用厚实的砖石结

构。_________________这种“南敞北闭”的布局智慧,生动诠释了传统建筑中“引夏季清风,御冬季寒流”的

气候适应性理念。

④其次是利用天井①,实现自然的被动式通风②。在夏季,庭院中央的天井是气流组织的核心枢纽。正

午,天井地面和房屋墙体被太阳直射,温度上升从而散发出大量热量,这使天井内的空气被加热,热空气因密

度小③而向上流动,在天井上空聚集,形成低压区。同时,四合院室内及周围相对阴凉处的空气,因温度较低、

密度较大,形成高压区,此时四合院周围的高压空气,就会涌向天井,形成自然风。这种因空气的温差导致密度

差,进而形成压力差,来驱动空气自然流动实现换气的原理,称之为“热压通风”。据研究表明,温差越大,空气流

速越快,热压通风效应越显著,越能实现良好的换气效果。

⑤最后,建筑材料的选择,在一定程度上对房屋通风也起到了辅助作用。四合院常用的青砖灰瓦看似普

通,实则暗藏玄机——这些砖瓦内部布满细微孔洞,就像会呼吸的海绵,具有一定的透气性。它不像一些现代

的密封材料那样完全阻隔空气流通,在长期使用过程中,微小的孔隙可以让空气在一定程度上进行渗透,有助

于室内外空气的缓慢交换。同时,在白天阳光强烈时,砖瓦能吸收大量热量,如同给墙面贴了一层隔热膜,避免

室内温度急速上升;到了夜晚气温下降,储存在砖瓦中的热量又会慢慢释放出来,像天然暖器一样调节温差。

这种兼具透气与吸热放热特性的材料,使房屋内始终保持宜人的温度环境。

⑥传统四合院的通风设计完美诠释了“天人合一”的营造哲学,其通过低技术、高效益的被动式措施实

现通风与隔热,不仅体现了建筑与自然和谐共生的生态智慧,更展现出热力学与环境科学原理的超前运用,对

当代绿色建筑发展具有重要启示。

【注释】①天井:四合院的天井指的是四合院中由四面房屋围合而形成的中间露天空间。②“被动式”通风:

在这里的意思是,不借助任何外力,单纯依靠自然力量驱动的通风方式。③热空气密度小:空气温度越高,密度

越小;空气温度越低,密度越大。

16.将下列句子填入文中第③段横线处,正确的顺序是_____。(2 分)

①冬季凛冽的西北风来袭时

②在环绕的檐廊空间形成柔和的引导性气流,俗称的“穿堂风”

③坚实的北墙则如同天然屏障,有效阻挡寒风入侵

④夏季东南季风盛行时,凉爽气流可通过南向门窗顺畅进入庭院

17.根据文章内容,下列说法正确的一项是(2 分)

A.天井热压通风的形成需要高温区与阴凉区的温差条件。

B.四合院“南敞北闭”的布局,是为了抵御冬季凛冽的寒风。

C.文段中将带孔砖瓦比作海绵,体现了说明文语言的严谨性。

18.请你阅读文章,思考③④⑤段的顺序能否调换,结合具体内容分析原因。(3 分)

19.阅读文章后小明同学深受启发,为了在家中实现良好的开窗通风效果,他测量并记录

了 8 时至 11 时,室内外的温度,并绘制了室内外温度变化趋势对比图。下面请你结合文章内容和图片信息,帮

第5页/共7页

助小明判断,图中哪个时间点的开窗通风效果最好,并说明理由。(3 分)

(二)阅读《村戏情长》,完成第 20-22 题。(共 10 分)

村戏情长

张金刚

①父亲说,庙会请戏,每家象征性捐十块钱。一语勾起了我对村戏多年的念想。求学、工作,忙碌、纷扰,

想来已与村戏断隔二十余载,留存脑际的印象仍在儿时,且日渐模糊,唯余快乐的体验铭记心头。

②记事起,邻村有座戏楼。石条做基,青砖做墙,木架做梁,灰瓦做顶;宽敞、高大、气派,不知在这方舞台

上上演了多少出悲欢离合的故事,留下了多少剧团转辗飘摇的足迹。可儿时,谁会在乎这些,只记住了光彩亮

丽的舞台、嘹亮婉转的唱腔,以及那无边的快乐。

③儿时的村戏总在春天初来时登场。草草吃罢晚饭,我便挨家喊上小伙伴儿出发。拐过山头,戏前音乐

已响起,远远望去,前方一片灯火通明,亮得天空都隐去了星星。这音乐,似是进行曲;这灯光,似是指路灯。我

们不由得加快了脚步。

④戏台下已坐了不少人,而那些卖东西的小摊则更具吸引力。瓜子,棉花糖、跳跳糖……各种普通、稀

奇的食品应有尽有;刀、枪、车……各种精巧、仿真的玩具更是琳琅满目。孩子们喜欢的这些小玩意儿只有

庙会时才会来个大展销,也只有这时大人们才会满足孩子们的压抑的渴望。孩子们一个接一个地转摊儿,看

中了可心的,便花光兜里的钱,又找大人们要。

⑤戏还没有开始,后台的化妆室变成了孩子们的新宠。从一切可以瞅见演员们装扮的缝隙里,孩子们睁

大眼睛,张大嘴巴,踮着脚尖,好奇地窥视着。有的孩子则更是和管事的软磨硬泡、耍小聪明、玩捉迷藏,甚至

大吵大闹,只为能凑近后台,看清化装全程。华丽的戏装,威风的刀枪,达官贵人的乌纱、皇后妃子的凤冠,还有

各种精巧的手饰、头花……看都看不完,赏都赏不够,真想自己也能穿上这些行头,到舞台上耍上一番。

⑥急促的锣鼓声响起,大幕拉开,好戏开场。演员们在台上进进出出、打打闹闹、咿咿呀呀,看不懂招式、

听不懂戏文的孩子们,也只是在戏台边,看个热闹,有时还会给十分入戏的演员们做个鬼脸,弄个恶作剧。闹便

闹,谁会和孩子一般见识,大不了被管事儿的训几句,清下台,可不过一分钟,孩子们又嘻皮笑脸地聚拢来。看够

了台上,再看看台下,又是另一番景象。最入迷的还是老人们,伸着脖,侧着身,跟着戏里的人一起哭,一起乐,

一起怒。当然也有熬不住的,坐在那儿,摇摇摆摆,低头埋首,打着瞌睡。孩子们这时便来劲了,拿出水枪,喷醒

这些“不敬业的戏迷”。打盹的老人激灵一下,又继续看戏,可能心里还感谢这些调皮的孩子把他们叫醒,才不

至于落下精彩的情节。台下远处是黑压压一片,消失在篷布、灯光、黑暗的交接处。

⑦喇叭一吹,大戏散场,各回各家。月光皎洁,洒了一地,照出一条银色的路。时而月在山头,时而月上树梢,

时而又揉碎流入小溪中,闪在树林里,月伴一路,照着回家的人儿。三天庙会很快就结束了,眼看着整个华丽的

舞台,被一点点卸掉,装成大大小小的箱子,被几辆大卡车拉走,心里还真有些舍不得,甚至曾幻想要与戏班一同

第6页/共7页

去呢。戏班走了,带走了这一年的快乐,却又开始了新一年的期盼。

⑧村戏来了,我定是要抽空回村,再看一出戏,重温儿时的快乐时光,再感受那纯朴的乡土气息。

⑨村戏,是地方戏,是农闲时的娱乐,总是在冷暖适宜的农闲时节,悄然走进乡村,融入百姓生活。它扎根泥

土,散发着浓郁的乡土气息;它贴近百姓,牵系着邻里与世代人心;它亲近传统,是代代相传的民俗记忆与文化传

承。连我这戏迷混子也能为之着迷,也能在哼唱村戏时,找到精神的归属,自是倍感幸福。

荒凉的戏台、空地,被村戏装点得璀璨华丽,搅动得熙攘喧闹。数天过后,舞台卸下,人群散去,唯余空旷、沉寂,

更待村戏再次浩荡归来。或许,下次再看村戏,又会品出别样的滋味。

村戏不断,快乐便不断,幸福也就不断。

(有删改)

20.文章主要写了孩子看村戏的过程及内心感受,请阅读③-⑥段,填写下面表格。(4 分)(每空不超过 6

个字)

看戏过程 内心感受

饭后出发看戏 ①

② 喜悦、满足

③ ④

边嬉闹边看戏 欢乐、自在

21.分析第⑦段画线句所运用的表达方式及作用。(3 分)

22.结合文章内容,谈谈你对第 段画线句“村戏不断,快乐便不断,幸福也就不断”的理解。(3 分)

五、写作(40 分)

23.风味,指事物的特色,多具独特的味道。你生活中最难忘的“风味”是什么 或许是舌尖上的美味,如外婆熬的

腊八粥;或许是家族的文化形态,如诚信的家风;或许是一方水土养就的风俗,如黄土高原上爆出的壮阔、豪迈、

火烈的安塞腰鼓;亦或许是传统文化的独特韵味,如各种传统手艺……亲近、体验、品味特色风味,可以丰富

生活,充实情感,提升认知,启迪智慧。请以“风味”为题,写一篇文章。

要求:

1.请将题目写在答题卡的相应位置。

2.字数在 600~800 之间。

3.不要出现所在学校的校名或师生姓名。

4.不得抄袭本试卷中现代文阅读部分。

第7页/共7页

同课章节目录