粤沪版八年级物理下《10.3 “解剖”原子 》课件

文档属性

| 名称 | 粤沪版八年级物理下《10.3 “解剖”原子 》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2016-05-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

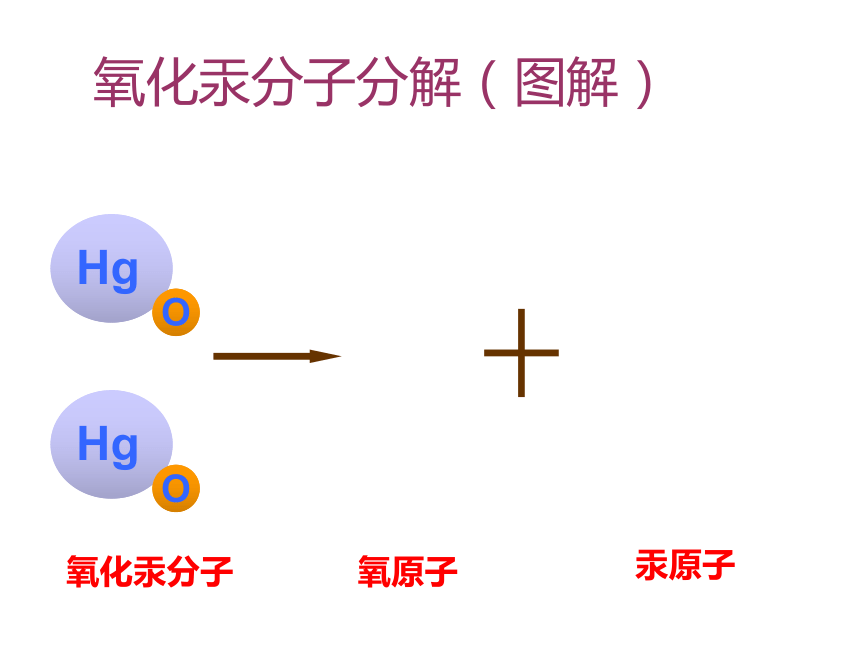

课件18张PPT。 “解剖”原子教学目标

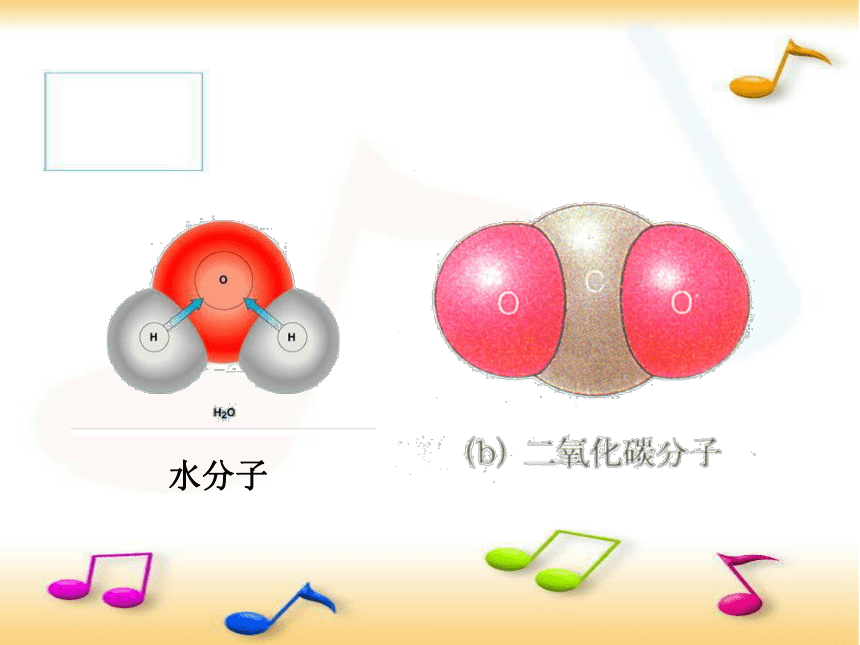

3、了解有关华人科学家的事迹,增强学生的民族自豪感。2、对微观世界的尺度有大致的数量级的概念,知道人类对微观世界的探索是永无止境的。1、了解原子的组成及其核式结构。氧化汞分子分解(图解)OO氧化汞分子氧原子汞原子一、什么是原子原子一词来自希腊文,意思是“不可分割的。”公元前4世纪,古希腊物理学家德谟克里特提出这一概念,并把它当作物质的最小单元,但是差不多同时代的亚里士多德等人却反对这种物质的原子观,他们认为物质是连续的,这种观点在中世纪占优势,但随着科学的进步和实验技术的发展,物质的原子观在16世纪之后又为人们所接受,著名学者伽利略、笛卡儿、牛顿等人都支持这种观点。从近代物理观点看,原子只不过是物质结构的一个层次,这个层次介于分子和原子核之间。水分子 1897年英国物理学家汤姆生在研究阴极射线时发现了电子,而电子比原子小得多,因而人们才认识到原子还可再分。二、电子的发现电子的发现把人们带入了原子内部的世界。在十九世纪以前,人们一直认为原子是不可再分的中性粒子。?十九世纪末,汤姆生发现了电子,并知道电子是原子的组成部分。由于电子是带负电的,而原子又是中性的,因此推断出原子中还有带正电的物质。那么这两种物质是怎样构成原子的呢?汤姆生三、原子的结构是怎样的建立物理模型是科学研究中的重要方法。物理模型是在一些事实基础上,经过想像、类比等论证提出的。它是否正确,需要实验的检验。 在汤姆生的原子模型中,原子是一个球体;正电核均匀分布在整个球内,而电子都象西瓜籽那样镶嵌在原子里面。电子正电荷 这个模型不久就被实验事实否定了在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核。

原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里。

带负电的电子在核外空间绕着核旋转。卢瑟福提出的原子核式结构体育场 根据卢瑟福的原子结构模型,原子内部是十分“空旷”的,举一个简单的例子:原子原子核 原子核如此的小,是不是就不能再分?质子的发现英国物理学家卢瑟福在1919年做核反应实验时发现了更小的微粒,经过研究证明,它带正电荷,其电量和一个电子的电量相同,它的质量等于一个电子质量的1837倍。进一步研究表明,它的性质和氢原子核的性质完全相同,这种具有单位正电荷量的氢原子核叫质子。四、质子和中子 1919年,卢瑟福用粒子轰击氮核,得到了质子,进而猜想原子核内存在不带电的中子,这一猜想,在1932年,被他的学生英国物理学家查德威克用实验证实,并得到公认。中子的发现 J。Chadwick(查德威克),英国物理学家(1891~1974),1935年因发现了中子获得诺贝尔奖。中子的发现被认为是原子核物理的诞生。质子中子原子核通过研究证明中子的质量和质子的质量基本相同,但是不带电。是中性粒子。在对各种原子核进行的实验中,发现质子和中子是组成原子核的两种基本粒子。五、原子的结构原子原子核电子(负电)质子(正电)中子(不带电)质子数电子数氢原子核(H)最简单,它就是一个质子,核外有一个电子绕着它转;

氦原子核(He)是由2个质子和2个中子组成的,核外有2个电子绕着它转;

锂原子核(Li)是由3个质子和4个中子组成的,核外有3个电子分两层绕着它转。既然原子核也是可分的,那么,质子和中子能不能再分呢?质子、中子等也有内部结构微观世界的尺度 丁肇中,(1936~)发现J粒子,找到了夸克存在的证据,1976年获诺贝尔奖。在颁奖典礼上,丁肇中作了一个惊人的举动,致词时,他选择了那个金色大厅有史以来从未使用过的语言——中文!历史回顾——重要人物

3、了解有关华人科学家的事迹,增强学生的民族自豪感。2、对微观世界的尺度有大致的数量级的概念,知道人类对微观世界的探索是永无止境的。1、了解原子的组成及其核式结构。氧化汞分子分解(图解)OO氧化汞分子氧原子汞原子一、什么是原子原子一词来自希腊文,意思是“不可分割的。”公元前4世纪,古希腊物理学家德谟克里特提出这一概念,并把它当作物质的最小单元,但是差不多同时代的亚里士多德等人却反对这种物质的原子观,他们认为物质是连续的,这种观点在中世纪占优势,但随着科学的进步和实验技术的发展,物质的原子观在16世纪之后又为人们所接受,著名学者伽利略、笛卡儿、牛顿等人都支持这种观点。从近代物理观点看,原子只不过是物质结构的一个层次,这个层次介于分子和原子核之间。水分子 1897年英国物理学家汤姆生在研究阴极射线时发现了电子,而电子比原子小得多,因而人们才认识到原子还可再分。二、电子的发现电子的发现把人们带入了原子内部的世界。在十九世纪以前,人们一直认为原子是不可再分的中性粒子。?十九世纪末,汤姆生发现了电子,并知道电子是原子的组成部分。由于电子是带负电的,而原子又是中性的,因此推断出原子中还有带正电的物质。那么这两种物质是怎样构成原子的呢?汤姆生三、原子的结构是怎样的建立物理模型是科学研究中的重要方法。物理模型是在一些事实基础上,经过想像、类比等论证提出的。它是否正确,需要实验的检验。 在汤姆生的原子模型中,原子是一个球体;正电核均匀分布在整个球内,而电子都象西瓜籽那样镶嵌在原子里面。电子正电荷 这个模型不久就被实验事实否定了在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核。

原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里。

带负电的电子在核外空间绕着核旋转。卢瑟福提出的原子核式结构体育场 根据卢瑟福的原子结构模型,原子内部是十分“空旷”的,举一个简单的例子:原子原子核 原子核如此的小,是不是就不能再分?质子的发现英国物理学家卢瑟福在1919年做核反应实验时发现了更小的微粒,经过研究证明,它带正电荷,其电量和一个电子的电量相同,它的质量等于一个电子质量的1837倍。进一步研究表明,它的性质和氢原子核的性质完全相同,这种具有单位正电荷量的氢原子核叫质子。四、质子和中子 1919年,卢瑟福用粒子轰击氮核,得到了质子,进而猜想原子核内存在不带电的中子,这一猜想,在1932年,被他的学生英国物理学家查德威克用实验证实,并得到公认。中子的发现 J。Chadwick(查德威克),英国物理学家(1891~1974),1935年因发现了中子获得诺贝尔奖。中子的发现被认为是原子核物理的诞生。质子中子原子核通过研究证明中子的质量和质子的质量基本相同,但是不带电。是中性粒子。在对各种原子核进行的实验中,发现质子和中子是组成原子核的两种基本粒子。五、原子的结构原子原子核电子(负电)质子(正电)中子(不带电)质子数电子数氢原子核(H)最简单,它就是一个质子,核外有一个电子绕着它转;

氦原子核(He)是由2个质子和2个中子组成的,核外有2个电子绕着它转;

锂原子核(Li)是由3个质子和4个中子组成的,核外有3个电子分两层绕着它转。既然原子核也是可分的,那么,质子和中子能不能再分呢?质子、中子等也有内部结构微观世界的尺度 丁肇中,(1936~)发现J粒子,找到了夸克存在的证据,1976年获诺贝尔奖。在颁奖典礼上,丁肇中作了一个惊人的举动,致词时,他选择了那个金色大厅有史以来从未使用过的语言——中文!历史回顾——重要人物