江西省赣州市十八县市二十五校2024-2025学年高二下学期4月期中生物试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 江西省赣州市十八县市二十五校2024-2025学年高二下学期4月期中生物试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 424.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 07:28:16 | ||

图片预览

文档简介

2025年赣州市十八县(市)二十五校第五十三次期中联考

高二生物学试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:人教版选择性必修2,选择性必修3第1章。

一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.某湿地生活着一种野鸭,其主要天敌是鹰。随着湿地周边旅游业的发展,游客的投喂行为使得野鸭的食物来源增加,从而使野鸭的种群数量大幅上升。然而,近期一场罕见的强台风侵袭了该湿地,野鸭因栖息地被破坏、难以觅食等,大量死亡。下列叙述正确的是( )

A.游客的投喂使野鸭的种群数量上升,应大力鼓励此行为

B.鹰对野鸭的捕食使其数量减少,这属于非密度制约因素

C.强台风导致野鸭大量死亡,这属于非密度制约因素

D.相比于非密度制约因素,密度制约因素对野鸭种群数量的影响更大

2.科研人员在洞庭湖20hm 的区域内对反嘴鹬进行密度调查,首次捕获并标记450只反嘴鹬。标记物不影响反嘴鹬的正常活动,并能同步监测反嘴鹬的状态,现已探测到有10只被标记的个体在重捕前因自然因素死亡。第二次共捕获400只反嘴鹬,其中有标记的80只(5只有标记的个体因惊吓意外死亡)。下列叙述正确的是( )

A.调查得知,该区域内反嘴鹬的实际种群密度最接近于2200只·hm-

B.调查蒲公英和东北豹的种群数量时,不宜选用标记重捕法

C.若被标记的个体容易被天敌捕食,则估算值会偏小

D.反嘴鹬的种群数量下降说明洞庭湖群落的丰富度下降

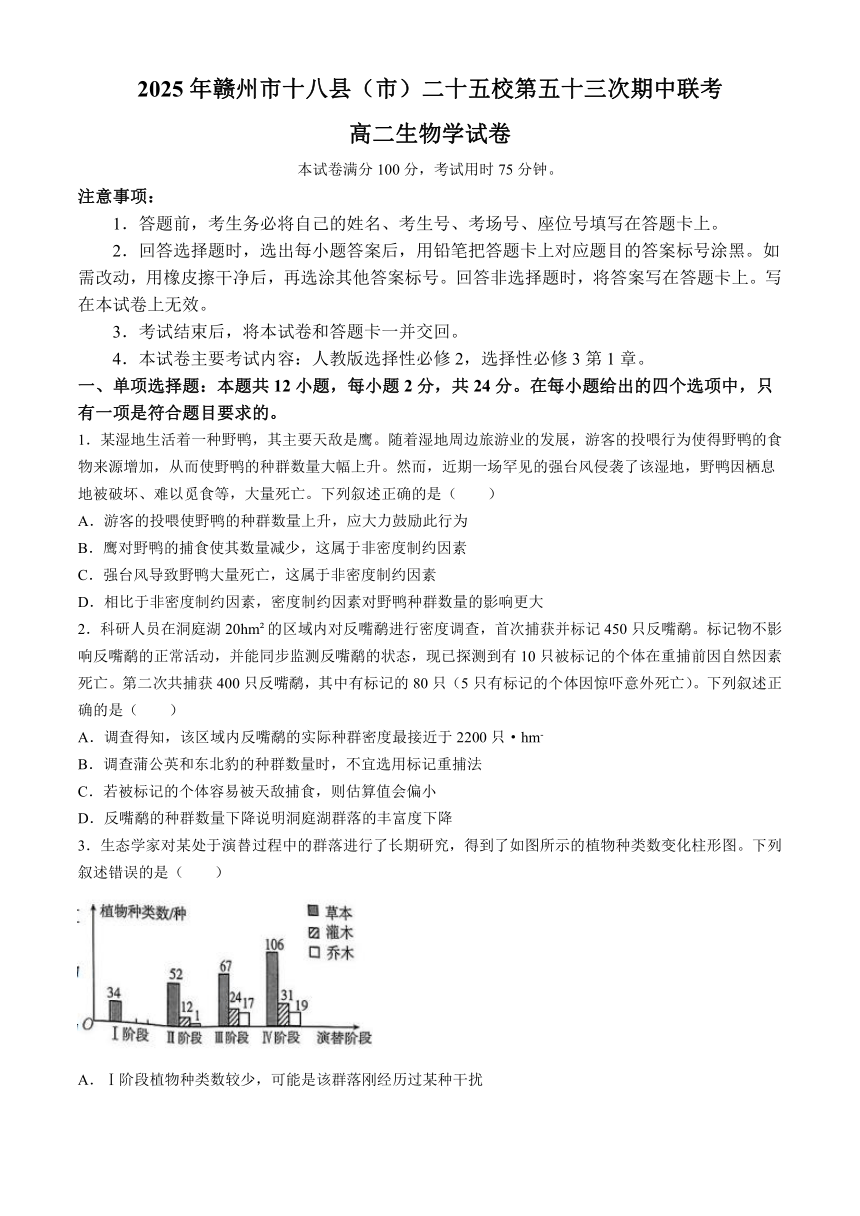

3.生态学家对某处于演替过程中的群落进行了长期研究,得到了如图所示的植物种类数变化柱形图。下列叙述错误的是( )

A.Ⅰ阶段植物种类数较少,可能是该群落刚经历过某种干扰

B.从Ⅱ阶段开始,乔木种类数逐渐增加,可能是因为土壤条件逐渐改善

C.Ⅳ阶段植物种类数达到相对较高水平,物种组成仍可能会发生变化

D.群落演替过程中,植物种类数的变化会影响动物的种类数,但不会影响群落的空间结构

4.鲸落是鲸鱼死亡后沉入海底形成的生态系统,鲸落与热液、冷泉一同被称为深海生命的“绿洲”。鲸落含大量营养物质,为生存在贫瘠海底中的生物提供了食物来源,促进了深海生物的繁荣。下列叙述错误的是( )

A.鲸落中的所有动植物和微生物共同构成了完整的生物群落

B.鲸落形成之初,鲸鱼尸体为深海动物和微生物提供营养物质

C.鲸落的形成不会改变鲸落所在地的环境和生物种群分布

D.自然鲸落数量稀少,可通过人工制造鲸落观察群落的演替

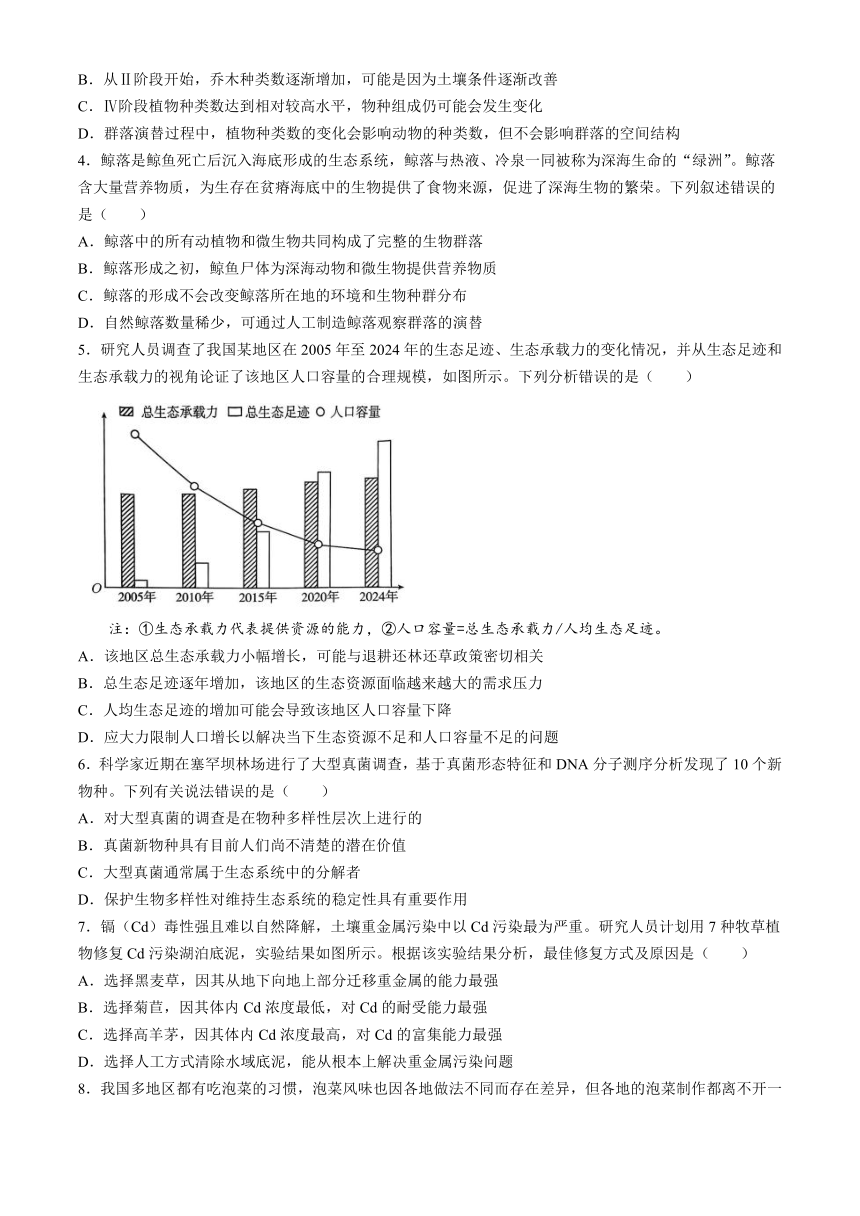

5.研究人员调查了我国某地区在2005年至2024年的生态足迹、生态承载力的变化情况,并从生态足迹和生态承载力的视角论证了该地区人口容量的合理规模,如图所示。下列分析错误的是( )

注:①生态承载力代表提供资源的能力,②人口容量=总生态承载力/人均生态足迹。

A.该地区总生态承载力小幅增长,可能与退耕还林还草政策密切相关

B.总生态足迹逐年增加,该地区的生态资源面临越来越大的需求压力

C.人均生态足迹的增加可能会导致该地区人口容量下降

D.应大力限制人口增长以解决当下生态资源不足和人口容量不足的问题

6.科学家近期在塞罕坝林场进行了大型真菌调查,基于真菌形态特征和DNA分子测序分析发现了10个新物种。下列有关说法错误的是( )

A.对大型真菌的调查是在物种多样性层次上进行的

B.真菌新物种具有目前人们尚不清楚的潜在价值

C.大型真菌通常属于生态系统中的分解者

D.保护生物多样性对维持生态系统的稳定性具有重要作用

7.镉(Cd)毒性强且难以自然降解,土壤重金属污染中以Cd污染最为严重。研究人员计划用7种牧草植物修复Cd污染湖泊底泥,实验结果如图所示。根据该实验结果分析,最佳修复方式及原因是( )

A.选择黑麦草,因其从地下向地上部分迁移重金属的能力最强

B.选择菊苣,因其体内Cd浓度最低,对Cd的耐受能力最强

C.选择高羊茅,因其体内Cd浓度最高,对Cd的富集能力最强

D.选择人工方式清除水域底泥,能从根本上解决重金属污染问题

8.我国多地区都有吃泡菜的习惯,泡菜风味也因各地做法不同而存在差异,但各地的泡菜制作都离不开一种关键生物——乳酸菌。下列相关叙述错误的是( )

A.可以利用蔬菜表面天然的乳酸菌来进行泡菜的发酵

B.可以用陈泡菜水制作泡菜,从而缩短发酵所需的时间

C.泡菜发酵过程中乳酸菌的数量和乳酸的含量均会不断增加

D.制作的泡菜“咸而不酸”,这可能与“盐”抑制乳酸发酵有关

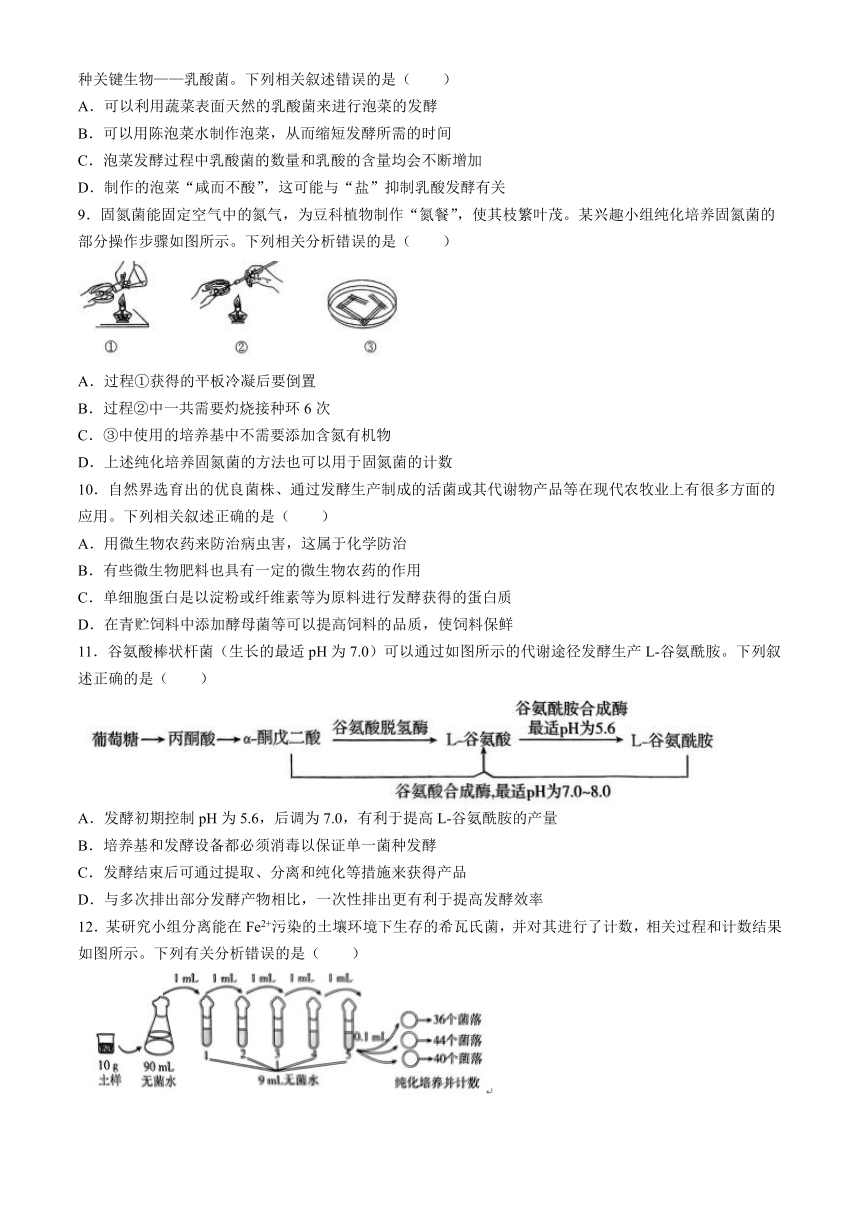

9.固氮菌能固定空气中的氮气,为豆科植物制作“氮餐”,使其枝繁叶茂。某兴趣小组纯化培养固氮菌的部分操作步骤如图所示。下列相关分析错误的是( )

A.过程①获得的平板冷凝后要倒置

B.过程②中一共需要灼烧接种环6次

C.③中使用的培养基中不需要添加含氮有机物

D.上述纯化培养固氮菌的方法也可以用于固氮菌的计数

10.自然界选育出的优良菌株、通过发酵生产制成的活菌或其代谢物产品等在现代农牧业上有很多方面的应用。下列相关叙述正确的是( )

A.用微生物农药来防治病虫害,这属于化学防治

B.有些微生物肥料也具有一定的微生物农药的作用

C.单细胞蛋白是以淀粉或纤维素等为原料进行发酵获得的蛋白质

D.在青贮饲料中添加酵母菌等可以提高饲料的品质,使饲料保鲜

11.谷氨酸棒状杆菌(生长的最适pH为7.0)可以通过如图所示的代谢途径发酵生产L-谷氨酰胺。下列叙述正确的是( )

A.发酵初期控制pH为5.6,后调为7.0,有利于提高L-谷氨酰胺的产量

B.培养基和发酵设备都必须消毒以保证单一菌种发酵

C.发酵结束后可通过提取、分离和纯化等措施来获得产品

D.与多次排出部分发酵产物相比,一次性排出更有利于提高发酵效率

12.某研究小组分离能在Fe2+污染的土壤环境下生存的希瓦氏菌,并对其进行了计数,相关过程和计数结果如图所示。下列有关分析错误的是( )

A.图中培养基除含碳源等基本营养物质外还需要含有Fe2+

B.据图可知,每克土样中大约含有个希瓦氏菌

C.除了图中三个接种的培养基,还需要培养未接种的培养基

D.与显微镜直接计数相比,该方法得到的希瓦氏菌的计数结果偏小

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

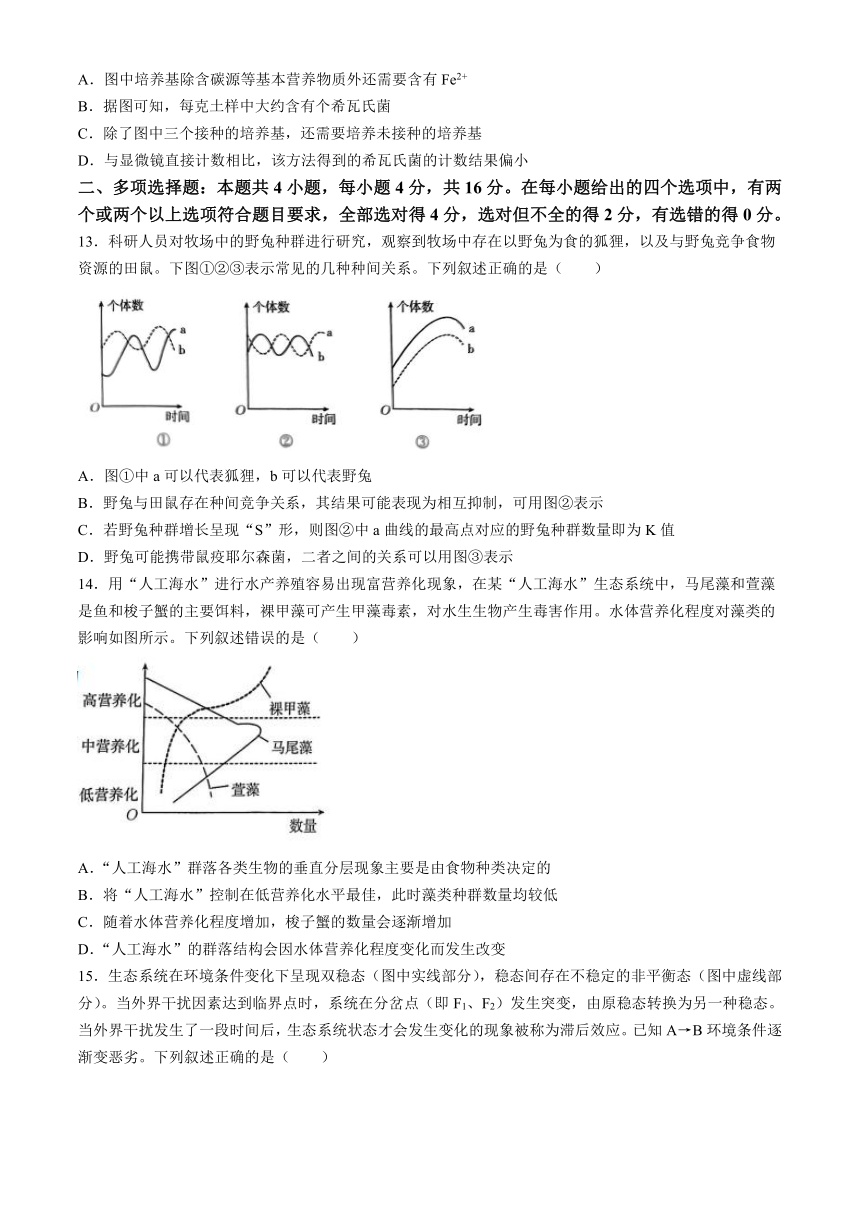

13.科研人员对牧场中的野兔种群进行研究,观察到牧场中存在以野兔为食的狐狸,以及与野兔竞争食物资源的田鼠。下图①②③表示常见的几种种间关系。下列叙述正确的是( )

A.图①中a可以代表狐狸,b可以代表野兔

B.野兔与田鼠存在种间竞争关系,其结果可能表现为相互抑制,可用图②表示

C.若野兔种群增长呈现“S”形,则图②中a曲线的最高点对应的野兔种群数量即为K值

D.野兔可能携带鼠疫耶尔森菌,二者之间的关系可以用图③表示

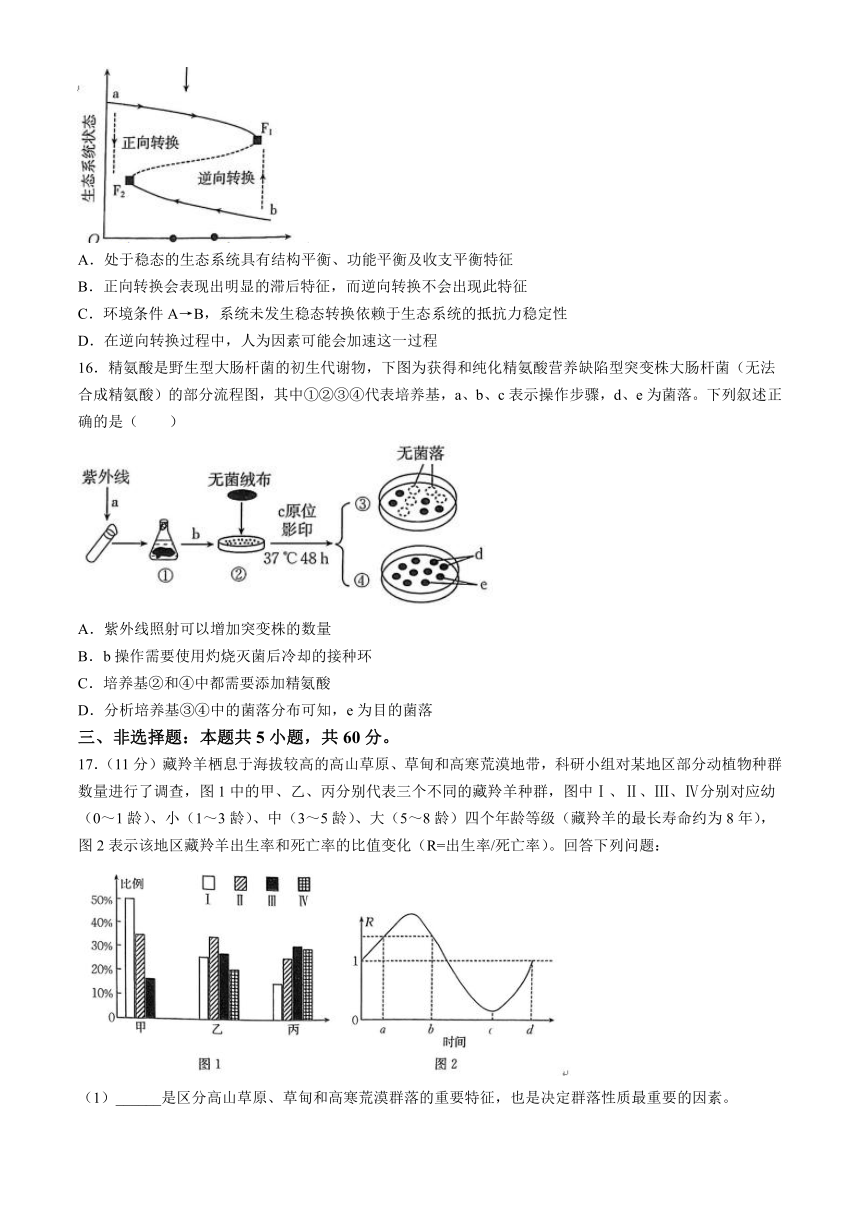

14.用“人工海水”进行水产养殖容易出现富营养化现象,在某“人工海水”生态系统中,马尾藻和萱藻是鱼和梭子蟹的主要饵料,裸甲藻可产生甲藻毒素,对水生生物产生毒害作用。水体营养化程度对藻类的影响如图所示。下列叙述错误的是( )

A.“人工海水”群落各类生物的垂直分层现象主要是由食物种类决定的

B.将“人工海水”控制在低营养化水平最佳,此时藻类种群数量均较低

C.随着水体营养化程度增加,梭子蟹的数量会逐渐增加

D.“人工海水”的群落结构会因水体营养化程度变化而发生改变

15.生态系统在环境条件变化下呈现双稳态(图中实线部分),稳态间存在不稳定的非平衡态(图中虚线部分)。当外界干扰因素达到临界点时,系统在分岔点(即F1、F2)发生突变,由原稳态转换为另一种稳态。当外界干扰发生了一段时间后,生态系统状态才会发生变化的现象被称为滞后效应。已知A→B环境条件逐渐变恶劣。下列叙述正确的是( )

A.处于稳态的生态系统具有结构平衡、功能平衡及收支平衡特征

B.正向转换会表现出明显的滞后特征,而逆向转换不会出现此特征

C.环境条件A→B,系统未发生稳态转换依赖于生态系统的抵抗力稳定性

D.在逆向转换过程中,人为因素可能会加速这一过程

16.精氨酸是野生型大肠杆菌的初生代谢物,下图为获得和纯化精氨酸营养缺陷型突变株大肠杆菌(无法合成精氨酸)的部分流程图,其中①②③④代表培养基,a、b、c表示操作步骤,d、e为菌落。下列叙述正确的是( )

A.紫外线照射可以增加突变株的数量

B.b操作需要使用灼烧灭菌后冷却的接种环

C.培养基②和④中都需要添加精氨酸

D.分析培养基③④中的菌落分布可知,e为目的菌落

三、非选择题:本题共5小题,共60分。

17.(11分)藏羚羊栖息于海拔较高的高山草原、草甸和高寒荒漠地带,科研小组对某地区部分动植物种群数量进行了调查,图1中的甲、乙、丙分别代表三个不同的藏羚羊种群,图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应幼(0~1龄)、小(1~3龄)、中(3~5龄)、大(5~8龄)四个年龄等级(藏羚羊的最长寿命约为8年),图2表示该地区藏羚羊出生率和死亡率的比值变化(R=出生率/死亡率)。回答下列问题:

(1)______是区分高山草原、草甸和高寒荒漠群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素。

(2)甲种群的年龄结构属于______型。由题图可预测,未来丙种群数量的变化趋势是______。除了图1中所展示的特征,种群还具有__________________(答出2点)等数量特征。

(3)图2中a时间点和b时间点的藏羚羊种群数量______(填“相等”或“不相等”)。若在d时间点,少量藏羚羊从其他地区迁入该地区,则该地区藏羚羊的K值______(填“变大”“变小”或“不变”),原因是______。若要提高该地区藏羚羊种群的环境容纳量,可采取的措施有__________________(答出2点)。

18.(12分)某草原发生了大规模的蝗灾,导致大量牧草被啃食,野兔、羚羊等多种动物的食物来源受到严重影响。一段时间后,蝗灾逐渐平息,草原植被开始恢复。回答下列问题:

(1)蒙古兔耳朵长且灵敏,毛色有多种,体型大小也存在差异,这体现了生物多样性中的______多样性。蝗虫啃食牧草发出的声音给野兔传递了______信息,使野兔能及时躲避。

(2)草原生态系统中,不同植物的根系深浅不一,这体现出草原群落的______结构。若要研究该草原某植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的____________(答出2个)等特征,以及它与其他物种的关系等。研究发现,该草原上的每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于__________________。

(3)大多数典型的草原鸟类在冬季会向南方迁徙,到积雪覆盖率低、食物充足的地区生活,这体现了群落的__________________。

(4)蝗灾过后草原上发生的演替属于______(填演替类型),判断的依据为____________。

19.(13分)俗话说“一猪二熊三老虎”,说的就是野猪的危险性比熊和老虎还要高。近几年野猪危害农作物、林木等事件频发,野猪携带的致病菌很可能会传染给家畜,给家畜带来危害。回答下列相关问题:

(1)近年来,随着野生动物保护力度不断加大,野猪数量大量增加的原因有____________(答出1点)。野猪蹭树、在地上打滚、拱地等行为习惯对植物的积极影响有__________________(答出1点)。

(2)野猪是杂食性动物,其食物来源广泛,包括植物性食物(如嫩叶、坚果、浆果、草叶、草根、球茎等)和动物性食物(如鸟卵、鼠、蜥蜴、腐肉、野兔、蛇等)。从营养级角度分析,野猪最低处于______;鼠会取食植物根茎、果实、种子等,在食物网中,野猪和鼠的种间关系是______。研究发现,野兔与野猪之间的能量传递效率低于10%,请分析原因:是____________。野猪也会吃一些动物尸体、腐烂的植物组织等,其意义是____________。

(3)研究发现,野猪与某些动物性食物的数量关系并不都是相互制约的关系,可能的原因是_____________(答出1点)。

(4)为有效控制野猪的数量,防止其对人类的生活产生威胁,请提出一条可行的措施:__________________。

20.(11分)中共中央办公厅和国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)》,提出要大力推进村庄和庭院整治。在重点农村地区,设计并示范应用以温室大棚作为设施中心的庭院生态工程模式,以期实现农户脱贫和庭院人居环境改善的双重目标。图1表示农村庭院现状,图2表示农村庭院生态工程模式。回答下列问题:

(1)生态工程设计须遵循因地制宜的原则。基于对农村庭院生态工程模式的分析,推测该农村地区的气候条件比较______(填“湿润”或“干旱”)。

(2)图1中庭院种植作物的生长严重依赖______的施用,而图2中蔬菜生长时利用了肉牛粪便中的物质。

(3)实施农村庭院生态工程后土壤肥力会______(填“增强”“减弱”或“无明显变化”),其原因是______。

(4)农村庭院生态工程模式主要利用了生态工程的______和______原理。该模式可以解决该农村地区目前在环境方面存在的哪些问题?__________________(答出1点)。

21.(13分)青梅鲜果中含有大量的齐墩果酸、丙酮酸等活性物质,常被用于制成具有独特风味的青梅饮品,其中青梅酒和青梅醋深受人们喜爱,相关制作流程如图所示。回答下列问题:

(1)从细胞结构角度分析,与生物A相比,生物C的主要区别是______;从代谢的角度分析,生物A和生物C的主要区别是______。

(2)在制作青梅酒的过程中需要先通入无菌空气后密封,其目的是______。实验人员在酸性条件下用橙色的重铬酸钾溶液检验酒精的存在,若存在酒精,则检验后颜色会变成______。

(3)由反应①到反应②需要______(填“提高”或“降低”)温度并通入无菌空气。在反应②中,生物C直接将乙醇转化为乙醛,再将乙醛变为醋酸的环境条件是糖源______(填“充足”或“缺少”)。

(4)反应②过程中的醋酸菌菌液中有可能混入乳酸菌。已知乳酸菌和醋酸菌的菌落形态相似,请用稀释涂布平板法设计实验,检测醋酸菌菌液中是否混入了乳酸菌,写出实验思路和预期结果。

实验思路:________________________________________________________________________。

预期结果:________________________________________________________________________。

2025年赣州市十八县(市)二十五校第五十三次期中联考

高二生物学参考答案

1.C【解析】鹰对野鸭的捕食作用属于密度制约因素,其影响程度随野鸭种群密度的变化而变化,B项错误。强台风对野鸭种群数量的影响与野鸭种群密度无关,属于非密度制约因素,C项正确。密度制约因素和非密度制约因素对种群数量影响的大小不能一概而论,需要依具体情况判断,D项错误。

2.B【解析】由于在重捕前有10只被标记的个体因自然因素死亡,因此实际被标记的个体只有440只,实际种群密度接近440×400÷80÷20=110只·hm-2,A项错误。调查蒲公英种群密度时应用样方法;东北豹个体较大,有灵敏的嗅觉和听觉,且较为凶猛,不宜选用标记重捕法调查其种群密度,B项正确。若被标记的个体更容易被天敌捕食,二次捕获的个体中被标记的个体数偏少,则种群密度估算值偏大,C项错误。群落的丰富度是指群落物种数目,反嘴酯的种群数量下降并不能说明洞庭湖群落的物种丰富度下降,D项错误。

3.D【解析】群落演替过程中,植物种类数的变化不仅会直接影响动物的种类数和数量,还会影响群落的空间结构,比如不同高度的植物会形成不同的层次,从而影响群落的垂直结构,D项错误。

4.C【解析】鲸落是鲸鱼死亡后沉入海底形成的生态系统,鲸落中的所有动植物和微生物共同构成了完整的生物群落,A项正确。鲸落形成之初,鲸鱼尸体为深海动物和微生物提供营养物质和能量,B项正确。鲸落属于特殊的生态系统,鲸落的形成会改变鲸落所在地的环境和生物种群分布,C项错误。由于自然鲸落数量稀少,模拟其环境相对简单,因此可通过人工制造鲸落观察群落的演替,D项正确。

5.D【解析】生态承载力的供给不是一个静止的概念,人的智慧可以创造生产力,把原本没用的物质变为资源,如风能、太阳能、核能等新能源在未来可以逐步替代石油等能源,以此缓解能源压力并减弱对环境的破坏。不应盲目限制人口来解决生态资源不足的现状,D项符合题意。

6.A【解析】对大型真菌的调查是在物种多样性层次和遗传多样性层次上进行的,A项错误。

7.A【解析】Cd存在生物富集现象,在修复Cd污染湖泊底泥的过程中,黑麦草从地下向地上部分迁移重金属的能力最强,能更好地将Cd从底泥中转移到地上部分,且黑麦草体内Cd浓度较高,对Cd的富集能力亦强,选择黑麦草最佳。A项符合题意。

8.C【解析】制作泡菜时,可利用蔬菜表面天然的乳酸菌或陈泡菜水中的乳酸菌进行发酵,后者乳酸菌含量更高,能缩短发酵所需的时间,A、B项正确。发酵期间,乳酸会不断增加,但乳酸菌的数量增加到一定程度会下降,C项错误。

9.D【解析】题中纯化培养固氮菌的方法是平板划线法,不能用于细菌的计数,D项错误。

10.B【解析】用微生物农药来防治病虫害,这属于生物防治,A项错误。单细胞蛋白是以淀粉或纤维素的水解液、制糖工业的废液等为原料,通过发酵获得的大量的微生物菌体,C项错误。在青贮饲料中添加乳酸菌,可以提高饲料的品质,使饲料保鲜,D项错误。

11.C【解析】谷氨酸棒状杆菌生长的最适PH为7.0,因此发酵初期控制PH为7.0,有利于增加谷氨酸棒状杆菌的数量,后调为5.6,有利于提高谷氨酰胺合成酶的活性,进而提高L-谷氨酰胺的产量,A项错误。培养基和发酵设备都必须灭菌以保证谷氨酸棒状杆菌单一菌种发酵,避免杂菌污染,B项错误。L-谷氨酰胺是细胞代谢物,可通过提取、分离和纯化等措施来获得,C项正确。由题图可知,L-谷氨酰胺会转化形成L-谷氨酸,及时通过发酵罐的放料管排出部分发酵产物,可以降低发酵罐中L-谷氨酰胺的含量,有利于提高发酵效率,D项错误。

12.B【解析】每克土样中大约含有(36+44+40)÷3×107=4×108个希瓦氏菌,B项错误。显微镜直接计数统计的一般是活菌数和死菌数的总和,用题图方法得到的希瓦氏菌的数目往往比活菌实际数目少,所以与显微镜直接计数相比,该方法得到的希瓦氏菌计数结果偏小,D项正确。

13.AB【解析】图②可表示野兔与田鼠的种间竞争关系,其结果常表现为相互抑制,B项正确。若牧场中野兔种群数量的增长呈现“s”形曲线,则图②中a曲线的最高点对应的野兔种群数量不是K值,K值是一定的环境条件下所能维持的种群最大数量,而图②中a曲线的最高点只是某一时刻的种群数量,C项错误。野兔可能携带鼠疫耶尔森菌,二者之间的关系是寄生,图③表示的是原始合作或互利共生关系,D项错误。

14.ABC【解析】“人工海水”群落中植物的垂直分层主要是由光照决定的,动物的垂直分层主要由食物种类、氧气等决定,A项错误。低营养化水平下萱藻的种群密度是较高的,B项错误。随着水体营养化程度增加,梭子蟹的数量可能会先增加,但是随着马尾藻、萱藻数量的减少及裸甲藻数量的增多,梭子蟹的数量会逐渐减少,C项错误。

15.ACD【解析】由题意可知,逆向转换会伴随滞后特征,B项错误。

16.AC【解析】根据培养基③和④中的菌落分布可知,b操作是采用涂布平板法,该方法先将菌液滴加到培养基表面,再用涂布器将菌液涂布均匀,不使用接种环,B项错误。精氨酸营养缺陷型突变株大肠杆菌无法合成精氨酸,只能在含有精氨酸的完全培养基上生长,③中只有部分菌落,③是不含精氨酸的培养基,①②④为含有精氨酸的完全培养基,C项正确。d菌落在不含精氨酸的培养基中无法生长,说明d可能是精氨酸营养缺陷型菌落,故经c操作

(原位影印)及培养后,可从培养基④中挑取d菌落进行纯化培养,D项错误。

17.(1)物种组成(1分)

(2)增长(1分) 减少(1分) 种群密度、出生率、死亡率、迁入率、迁出率、性别比例(答出2点,答出1点得1分,共2分)

(3)不相等(1分) 不变(1分) K值是由环境资源量决定的,与迁入率无关(2分)建立自然保护区、减少人类活动干扰、治理环境污染、防治藏羚羊的天敌危害等(答出1点得1分,共2分)

【解析】物种组成是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素。由图1可知,甲种群幼龄个体所占比例明显高于老龄个体的,故该种群的年龄结构属于增长型。丙种群的年龄结构为衰退型,由此可预测未来丙种群数量会减少。图1所展示的种群数量特征是年龄结构,除此之外,种群数量特征还有种群密度、出生率、死亡率、迁入率、迁出率、性别比例。图2中a时间点和b时间点的R均大于1,种群数量持续增加,故这两个时间点的种群数量不相等。

18.(1)遗传(或基因)(2分) 物理(1分)

(2)垂直(1分) 出现频率、种群密度、植株高度(答出2点,答出1点得1分,共2分)不同生物充分利用环境资源(2分)

(3)季节性(1分)

(4)次生演替(1分) 原有土壤条件基本保留,还可能保留了一些植物的种子或其他繁殖体(2分)

【解析】生物多样性包括遗传(或基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性,蒙古兔的毛色种类多及体型有差异体现了遗传(或基因)多样性。蝗虫啃食牧草发出的声音属于物理信息。要研究该草原某植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等。研究发现该草原上的每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源。草原鸟类在冬季会向南方迁徙,到积雪覆盖率较低、食物充足的地区生活,这体现了群落的季节性。蝗灾后,草原原有土壤条件基本保留,还可能保留了一些植物的种子或其他繁殖体,在这里发生的演替属于次生演替。

19.(1)人为猎捕的频率降低,栖息环境得以改善(答出1点,合理即可,2分)有利于植物种子的传播;使土壤疏松,从而有利于根系的生长(答出1点2分)

(2)第二营养级(1分)捕食和种间竞争(2分)能量传递效率是相邻两个营养级同化量的比值,野兔和野猪只是相应营养级中的一种生物,因此它们之间的能量传递效率可能低于10%(2分)行使分解者的功能,将有机物分解为无机物(2分)

(3)野猪可捕食多种动物性食物,某种动物性食物可被多种捕食者捕食,野猪的种群数量不足以制约某些动物性食物种群数量的增长(答出1点,合理即可,1分)

(4)逐步恢复野猪天敌的自然种群,有计划地进行人为猎捕(答出1点,合理即可,1分)

【解析】随着野生动物保护力度不断加大,人为猎捕的频率降低,栖息环境得以改善,都可能使野猪数量大量增加。野猪蹭树、在地上打滚、拱地等行为习惯有利于植物种子的传播;使土壤疏松,从而有利于根系的生长。野猪会取食一些植物,其最低处于第二营养级。野猪会

捕食鼠,二者之间存在捕食关系;野猪和鼠均会取食植物,二者也存在种间竞争。

20.(1)干旱(2分) (2)化肥(2分)

(3)增强(1分)堆肥还田和污水处理回用技术的应用,使得有机物被分解者有效分解,增加了土壤养分,改善了土壤结构,培育了土壤微生物,保证了土壤肥力(合理即可,2分)

(4)循环(1分)整体(1分)改善了农村庭院人居生活环境;大幅降低农村庭院旱厕、养殖动物的粪便、污水等带来的环境健康风险;减少了化肥施用带来的污染;节约水资源,减少采水量(答出1点,合理即可,2分)

【解析】根据农村庭院生态工程中的雨水收集等方式可判断该农村地区的气候条件比较干旱。图1中庭院种植作物的生长严重依赖化肥的施用,图2中蔬菜生长时利用了肉牛粪便中的有机物被分解者分解产生的无机物。堆肥还田、污水处理回用技术的应用过程主要利用了循环原理;大棚种植蔬菜和肉牛养殖可以解决经济收入问题,并改善人居环境和自然环境,兼顾整体原理。

21.(1)无以核膜为界限的细胞核(1分)酵母菌(或生物A)属于兼性厌氧型,醋酸菌属于需氧

型(2分)

(2)让酵母菌在有氧条件下大量繁殖,在无氧条件下产生酒精(2分)灰绿色(1分)

(3)提高(1分) 缺少(1分)

(4)用稀释涂布平板法制备该醋酸菌菌液的平板若干(1分),将平板置于无氧环境下继续培养(1分),观察平板上菌落的生长情况(1分)(共3分)若平板上有菌落形成,则说明醋酸菌菌液中混入了乳酸菌(1分);若平板上没有菌落形成,则说明醋酸菌菌液中没有乳酸菌混入(1分)(共2分)

【解析】(1)生物A是酵母菌,酵母菌是真核、兼性厌氧生物;生物C是醋酸菌,醋酸菌是原核、需氧型生物。(2)制作果酒时先通入无菌空气的目的是让酵母菌在有氧条件下大量繁殖,后密封的目的是让酵母菌在无氧条件下产生酒精。在酸性条件下,橙色的重铬酸钾溶液遇酒精会由橙色变成灰绿色。(3)酵母菌的发酵需要在无氧环境中进行,其进行酒精发酵的最适温度为18~30℃;醋酸菌为好氧菌,其最适发酵温度为30~35℃。当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将青梅浆中的糖分解成醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌能直接将乙醇转化为乙醛,再将乙醛变为醋酸。(4)醋酸菌是好氧菌,而乳酸菌是厌氧菌,若要检测醋酸菌菌液中是否混入了乳酸菌,则可将平板置于无氧环境下培养。

高二生物学试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:人教版选择性必修2,选择性必修3第1章。

一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.某湿地生活着一种野鸭,其主要天敌是鹰。随着湿地周边旅游业的发展,游客的投喂行为使得野鸭的食物来源增加,从而使野鸭的种群数量大幅上升。然而,近期一场罕见的强台风侵袭了该湿地,野鸭因栖息地被破坏、难以觅食等,大量死亡。下列叙述正确的是( )

A.游客的投喂使野鸭的种群数量上升,应大力鼓励此行为

B.鹰对野鸭的捕食使其数量减少,这属于非密度制约因素

C.强台风导致野鸭大量死亡,这属于非密度制约因素

D.相比于非密度制约因素,密度制约因素对野鸭种群数量的影响更大

2.科研人员在洞庭湖20hm 的区域内对反嘴鹬进行密度调查,首次捕获并标记450只反嘴鹬。标记物不影响反嘴鹬的正常活动,并能同步监测反嘴鹬的状态,现已探测到有10只被标记的个体在重捕前因自然因素死亡。第二次共捕获400只反嘴鹬,其中有标记的80只(5只有标记的个体因惊吓意外死亡)。下列叙述正确的是( )

A.调查得知,该区域内反嘴鹬的实际种群密度最接近于2200只·hm-

B.调查蒲公英和东北豹的种群数量时,不宜选用标记重捕法

C.若被标记的个体容易被天敌捕食,则估算值会偏小

D.反嘴鹬的种群数量下降说明洞庭湖群落的丰富度下降

3.生态学家对某处于演替过程中的群落进行了长期研究,得到了如图所示的植物种类数变化柱形图。下列叙述错误的是( )

A.Ⅰ阶段植物种类数较少,可能是该群落刚经历过某种干扰

B.从Ⅱ阶段开始,乔木种类数逐渐增加,可能是因为土壤条件逐渐改善

C.Ⅳ阶段植物种类数达到相对较高水平,物种组成仍可能会发生变化

D.群落演替过程中,植物种类数的变化会影响动物的种类数,但不会影响群落的空间结构

4.鲸落是鲸鱼死亡后沉入海底形成的生态系统,鲸落与热液、冷泉一同被称为深海生命的“绿洲”。鲸落含大量营养物质,为生存在贫瘠海底中的生物提供了食物来源,促进了深海生物的繁荣。下列叙述错误的是( )

A.鲸落中的所有动植物和微生物共同构成了完整的生物群落

B.鲸落形成之初,鲸鱼尸体为深海动物和微生物提供营养物质

C.鲸落的形成不会改变鲸落所在地的环境和生物种群分布

D.自然鲸落数量稀少,可通过人工制造鲸落观察群落的演替

5.研究人员调查了我国某地区在2005年至2024年的生态足迹、生态承载力的变化情况,并从生态足迹和生态承载力的视角论证了该地区人口容量的合理规模,如图所示。下列分析错误的是( )

注:①生态承载力代表提供资源的能力,②人口容量=总生态承载力/人均生态足迹。

A.该地区总生态承载力小幅增长,可能与退耕还林还草政策密切相关

B.总生态足迹逐年增加,该地区的生态资源面临越来越大的需求压力

C.人均生态足迹的增加可能会导致该地区人口容量下降

D.应大力限制人口增长以解决当下生态资源不足和人口容量不足的问题

6.科学家近期在塞罕坝林场进行了大型真菌调查,基于真菌形态特征和DNA分子测序分析发现了10个新物种。下列有关说法错误的是( )

A.对大型真菌的调查是在物种多样性层次上进行的

B.真菌新物种具有目前人们尚不清楚的潜在价值

C.大型真菌通常属于生态系统中的分解者

D.保护生物多样性对维持生态系统的稳定性具有重要作用

7.镉(Cd)毒性强且难以自然降解,土壤重金属污染中以Cd污染最为严重。研究人员计划用7种牧草植物修复Cd污染湖泊底泥,实验结果如图所示。根据该实验结果分析,最佳修复方式及原因是( )

A.选择黑麦草,因其从地下向地上部分迁移重金属的能力最强

B.选择菊苣,因其体内Cd浓度最低,对Cd的耐受能力最强

C.选择高羊茅,因其体内Cd浓度最高,对Cd的富集能力最强

D.选择人工方式清除水域底泥,能从根本上解决重金属污染问题

8.我国多地区都有吃泡菜的习惯,泡菜风味也因各地做法不同而存在差异,但各地的泡菜制作都离不开一种关键生物——乳酸菌。下列相关叙述错误的是( )

A.可以利用蔬菜表面天然的乳酸菌来进行泡菜的发酵

B.可以用陈泡菜水制作泡菜,从而缩短发酵所需的时间

C.泡菜发酵过程中乳酸菌的数量和乳酸的含量均会不断增加

D.制作的泡菜“咸而不酸”,这可能与“盐”抑制乳酸发酵有关

9.固氮菌能固定空气中的氮气,为豆科植物制作“氮餐”,使其枝繁叶茂。某兴趣小组纯化培养固氮菌的部分操作步骤如图所示。下列相关分析错误的是( )

A.过程①获得的平板冷凝后要倒置

B.过程②中一共需要灼烧接种环6次

C.③中使用的培养基中不需要添加含氮有机物

D.上述纯化培养固氮菌的方法也可以用于固氮菌的计数

10.自然界选育出的优良菌株、通过发酵生产制成的活菌或其代谢物产品等在现代农牧业上有很多方面的应用。下列相关叙述正确的是( )

A.用微生物农药来防治病虫害,这属于化学防治

B.有些微生物肥料也具有一定的微生物农药的作用

C.单细胞蛋白是以淀粉或纤维素等为原料进行发酵获得的蛋白质

D.在青贮饲料中添加酵母菌等可以提高饲料的品质,使饲料保鲜

11.谷氨酸棒状杆菌(生长的最适pH为7.0)可以通过如图所示的代谢途径发酵生产L-谷氨酰胺。下列叙述正确的是( )

A.发酵初期控制pH为5.6,后调为7.0,有利于提高L-谷氨酰胺的产量

B.培养基和发酵设备都必须消毒以保证单一菌种发酵

C.发酵结束后可通过提取、分离和纯化等措施来获得产品

D.与多次排出部分发酵产物相比,一次性排出更有利于提高发酵效率

12.某研究小组分离能在Fe2+污染的土壤环境下生存的希瓦氏菌,并对其进行了计数,相关过程和计数结果如图所示。下列有关分析错误的是( )

A.图中培养基除含碳源等基本营养物质外还需要含有Fe2+

B.据图可知,每克土样中大约含有个希瓦氏菌

C.除了图中三个接种的培养基,还需要培养未接种的培养基

D.与显微镜直接计数相比,该方法得到的希瓦氏菌的计数结果偏小

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

13.科研人员对牧场中的野兔种群进行研究,观察到牧场中存在以野兔为食的狐狸,以及与野兔竞争食物资源的田鼠。下图①②③表示常见的几种种间关系。下列叙述正确的是( )

A.图①中a可以代表狐狸,b可以代表野兔

B.野兔与田鼠存在种间竞争关系,其结果可能表现为相互抑制,可用图②表示

C.若野兔种群增长呈现“S”形,则图②中a曲线的最高点对应的野兔种群数量即为K值

D.野兔可能携带鼠疫耶尔森菌,二者之间的关系可以用图③表示

14.用“人工海水”进行水产养殖容易出现富营养化现象,在某“人工海水”生态系统中,马尾藻和萱藻是鱼和梭子蟹的主要饵料,裸甲藻可产生甲藻毒素,对水生生物产生毒害作用。水体营养化程度对藻类的影响如图所示。下列叙述错误的是( )

A.“人工海水”群落各类生物的垂直分层现象主要是由食物种类决定的

B.将“人工海水”控制在低营养化水平最佳,此时藻类种群数量均较低

C.随着水体营养化程度增加,梭子蟹的数量会逐渐增加

D.“人工海水”的群落结构会因水体营养化程度变化而发生改变

15.生态系统在环境条件变化下呈现双稳态(图中实线部分),稳态间存在不稳定的非平衡态(图中虚线部分)。当外界干扰因素达到临界点时,系统在分岔点(即F1、F2)发生突变,由原稳态转换为另一种稳态。当外界干扰发生了一段时间后,生态系统状态才会发生变化的现象被称为滞后效应。已知A→B环境条件逐渐变恶劣。下列叙述正确的是( )

A.处于稳态的生态系统具有结构平衡、功能平衡及收支平衡特征

B.正向转换会表现出明显的滞后特征,而逆向转换不会出现此特征

C.环境条件A→B,系统未发生稳态转换依赖于生态系统的抵抗力稳定性

D.在逆向转换过程中,人为因素可能会加速这一过程

16.精氨酸是野生型大肠杆菌的初生代谢物,下图为获得和纯化精氨酸营养缺陷型突变株大肠杆菌(无法合成精氨酸)的部分流程图,其中①②③④代表培养基,a、b、c表示操作步骤,d、e为菌落。下列叙述正确的是( )

A.紫外线照射可以增加突变株的数量

B.b操作需要使用灼烧灭菌后冷却的接种环

C.培养基②和④中都需要添加精氨酸

D.分析培养基③④中的菌落分布可知,e为目的菌落

三、非选择题:本题共5小题,共60分。

17.(11分)藏羚羊栖息于海拔较高的高山草原、草甸和高寒荒漠地带,科研小组对某地区部分动植物种群数量进行了调查,图1中的甲、乙、丙分别代表三个不同的藏羚羊种群,图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应幼(0~1龄)、小(1~3龄)、中(3~5龄)、大(5~8龄)四个年龄等级(藏羚羊的最长寿命约为8年),图2表示该地区藏羚羊出生率和死亡率的比值变化(R=出生率/死亡率)。回答下列问题:

(1)______是区分高山草原、草甸和高寒荒漠群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素。

(2)甲种群的年龄结构属于______型。由题图可预测,未来丙种群数量的变化趋势是______。除了图1中所展示的特征,种群还具有__________________(答出2点)等数量特征。

(3)图2中a时间点和b时间点的藏羚羊种群数量______(填“相等”或“不相等”)。若在d时间点,少量藏羚羊从其他地区迁入该地区,则该地区藏羚羊的K值______(填“变大”“变小”或“不变”),原因是______。若要提高该地区藏羚羊种群的环境容纳量,可采取的措施有__________________(答出2点)。

18.(12分)某草原发生了大规模的蝗灾,导致大量牧草被啃食,野兔、羚羊等多种动物的食物来源受到严重影响。一段时间后,蝗灾逐渐平息,草原植被开始恢复。回答下列问题:

(1)蒙古兔耳朵长且灵敏,毛色有多种,体型大小也存在差异,这体现了生物多样性中的______多样性。蝗虫啃食牧草发出的声音给野兔传递了______信息,使野兔能及时躲避。

(2)草原生态系统中,不同植物的根系深浅不一,这体现出草原群落的______结构。若要研究该草原某植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的____________(答出2个)等特征,以及它与其他物种的关系等。研究发现,该草原上的每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于__________________。

(3)大多数典型的草原鸟类在冬季会向南方迁徙,到积雪覆盖率低、食物充足的地区生活,这体现了群落的__________________。

(4)蝗灾过后草原上发生的演替属于______(填演替类型),判断的依据为____________。

19.(13分)俗话说“一猪二熊三老虎”,说的就是野猪的危险性比熊和老虎还要高。近几年野猪危害农作物、林木等事件频发,野猪携带的致病菌很可能会传染给家畜,给家畜带来危害。回答下列相关问题:

(1)近年来,随着野生动物保护力度不断加大,野猪数量大量增加的原因有____________(答出1点)。野猪蹭树、在地上打滚、拱地等行为习惯对植物的积极影响有__________________(答出1点)。

(2)野猪是杂食性动物,其食物来源广泛,包括植物性食物(如嫩叶、坚果、浆果、草叶、草根、球茎等)和动物性食物(如鸟卵、鼠、蜥蜴、腐肉、野兔、蛇等)。从营养级角度分析,野猪最低处于______;鼠会取食植物根茎、果实、种子等,在食物网中,野猪和鼠的种间关系是______。研究发现,野兔与野猪之间的能量传递效率低于10%,请分析原因:是____________。野猪也会吃一些动物尸体、腐烂的植物组织等,其意义是____________。

(3)研究发现,野猪与某些动物性食物的数量关系并不都是相互制约的关系,可能的原因是_____________(答出1点)。

(4)为有效控制野猪的数量,防止其对人类的生活产生威胁,请提出一条可行的措施:__________________。

20.(11分)中共中央办公厅和国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)》,提出要大力推进村庄和庭院整治。在重点农村地区,设计并示范应用以温室大棚作为设施中心的庭院生态工程模式,以期实现农户脱贫和庭院人居环境改善的双重目标。图1表示农村庭院现状,图2表示农村庭院生态工程模式。回答下列问题:

(1)生态工程设计须遵循因地制宜的原则。基于对农村庭院生态工程模式的分析,推测该农村地区的气候条件比较______(填“湿润”或“干旱”)。

(2)图1中庭院种植作物的生长严重依赖______的施用,而图2中蔬菜生长时利用了肉牛粪便中的物质。

(3)实施农村庭院生态工程后土壤肥力会______(填“增强”“减弱”或“无明显变化”),其原因是______。

(4)农村庭院生态工程模式主要利用了生态工程的______和______原理。该模式可以解决该农村地区目前在环境方面存在的哪些问题?__________________(答出1点)。

21.(13分)青梅鲜果中含有大量的齐墩果酸、丙酮酸等活性物质,常被用于制成具有独特风味的青梅饮品,其中青梅酒和青梅醋深受人们喜爱,相关制作流程如图所示。回答下列问题:

(1)从细胞结构角度分析,与生物A相比,生物C的主要区别是______;从代谢的角度分析,生物A和生物C的主要区别是______。

(2)在制作青梅酒的过程中需要先通入无菌空气后密封,其目的是______。实验人员在酸性条件下用橙色的重铬酸钾溶液检验酒精的存在,若存在酒精,则检验后颜色会变成______。

(3)由反应①到反应②需要______(填“提高”或“降低”)温度并通入无菌空气。在反应②中,生物C直接将乙醇转化为乙醛,再将乙醛变为醋酸的环境条件是糖源______(填“充足”或“缺少”)。

(4)反应②过程中的醋酸菌菌液中有可能混入乳酸菌。已知乳酸菌和醋酸菌的菌落形态相似,请用稀释涂布平板法设计实验,检测醋酸菌菌液中是否混入了乳酸菌,写出实验思路和预期结果。

实验思路:________________________________________________________________________。

预期结果:________________________________________________________________________。

2025年赣州市十八县(市)二十五校第五十三次期中联考

高二生物学参考答案

1.C【解析】鹰对野鸭的捕食作用属于密度制约因素,其影响程度随野鸭种群密度的变化而变化,B项错误。强台风对野鸭种群数量的影响与野鸭种群密度无关,属于非密度制约因素,C项正确。密度制约因素和非密度制约因素对种群数量影响的大小不能一概而论,需要依具体情况判断,D项错误。

2.B【解析】由于在重捕前有10只被标记的个体因自然因素死亡,因此实际被标记的个体只有440只,实际种群密度接近440×400÷80÷20=110只·hm-2,A项错误。调查蒲公英种群密度时应用样方法;东北豹个体较大,有灵敏的嗅觉和听觉,且较为凶猛,不宜选用标记重捕法调查其种群密度,B项正确。若被标记的个体更容易被天敌捕食,二次捕获的个体中被标记的个体数偏少,则种群密度估算值偏大,C项错误。群落的丰富度是指群落物种数目,反嘴酯的种群数量下降并不能说明洞庭湖群落的物种丰富度下降,D项错误。

3.D【解析】群落演替过程中,植物种类数的变化不仅会直接影响动物的种类数和数量,还会影响群落的空间结构,比如不同高度的植物会形成不同的层次,从而影响群落的垂直结构,D项错误。

4.C【解析】鲸落是鲸鱼死亡后沉入海底形成的生态系统,鲸落中的所有动植物和微生物共同构成了完整的生物群落,A项正确。鲸落形成之初,鲸鱼尸体为深海动物和微生物提供营养物质和能量,B项正确。鲸落属于特殊的生态系统,鲸落的形成会改变鲸落所在地的环境和生物种群分布,C项错误。由于自然鲸落数量稀少,模拟其环境相对简单,因此可通过人工制造鲸落观察群落的演替,D项正确。

5.D【解析】生态承载力的供给不是一个静止的概念,人的智慧可以创造生产力,把原本没用的物质变为资源,如风能、太阳能、核能等新能源在未来可以逐步替代石油等能源,以此缓解能源压力并减弱对环境的破坏。不应盲目限制人口来解决生态资源不足的现状,D项符合题意。

6.A【解析】对大型真菌的调查是在物种多样性层次和遗传多样性层次上进行的,A项错误。

7.A【解析】Cd存在生物富集现象,在修复Cd污染湖泊底泥的过程中,黑麦草从地下向地上部分迁移重金属的能力最强,能更好地将Cd从底泥中转移到地上部分,且黑麦草体内Cd浓度较高,对Cd的富集能力亦强,选择黑麦草最佳。A项符合题意。

8.C【解析】制作泡菜时,可利用蔬菜表面天然的乳酸菌或陈泡菜水中的乳酸菌进行发酵,后者乳酸菌含量更高,能缩短发酵所需的时间,A、B项正确。发酵期间,乳酸会不断增加,但乳酸菌的数量增加到一定程度会下降,C项错误。

9.D【解析】题中纯化培养固氮菌的方法是平板划线法,不能用于细菌的计数,D项错误。

10.B【解析】用微生物农药来防治病虫害,这属于生物防治,A项错误。单细胞蛋白是以淀粉或纤维素的水解液、制糖工业的废液等为原料,通过发酵获得的大量的微生物菌体,C项错误。在青贮饲料中添加乳酸菌,可以提高饲料的品质,使饲料保鲜,D项错误。

11.C【解析】谷氨酸棒状杆菌生长的最适PH为7.0,因此发酵初期控制PH为7.0,有利于增加谷氨酸棒状杆菌的数量,后调为5.6,有利于提高谷氨酰胺合成酶的活性,进而提高L-谷氨酰胺的产量,A项错误。培养基和发酵设备都必须灭菌以保证谷氨酸棒状杆菌单一菌种发酵,避免杂菌污染,B项错误。L-谷氨酰胺是细胞代谢物,可通过提取、分离和纯化等措施来获得,C项正确。由题图可知,L-谷氨酰胺会转化形成L-谷氨酸,及时通过发酵罐的放料管排出部分发酵产物,可以降低发酵罐中L-谷氨酰胺的含量,有利于提高发酵效率,D项错误。

12.B【解析】每克土样中大约含有(36+44+40)÷3×107=4×108个希瓦氏菌,B项错误。显微镜直接计数统计的一般是活菌数和死菌数的总和,用题图方法得到的希瓦氏菌的数目往往比活菌实际数目少,所以与显微镜直接计数相比,该方法得到的希瓦氏菌计数结果偏小,D项正确。

13.AB【解析】图②可表示野兔与田鼠的种间竞争关系,其结果常表现为相互抑制,B项正确。若牧场中野兔种群数量的增长呈现“s”形曲线,则图②中a曲线的最高点对应的野兔种群数量不是K值,K值是一定的环境条件下所能维持的种群最大数量,而图②中a曲线的最高点只是某一时刻的种群数量,C项错误。野兔可能携带鼠疫耶尔森菌,二者之间的关系是寄生,图③表示的是原始合作或互利共生关系,D项错误。

14.ABC【解析】“人工海水”群落中植物的垂直分层主要是由光照决定的,动物的垂直分层主要由食物种类、氧气等决定,A项错误。低营养化水平下萱藻的种群密度是较高的,B项错误。随着水体营养化程度增加,梭子蟹的数量可能会先增加,但是随着马尾藻、萱藻数量的减少及裸甲藻数量的增多,梭子蟹的数量会逐渐减少,C项错误。

15.ACD【解析】由题意可知,逆向转换会伴随滞后特征,B项错误。

16.AC【解析】根据培养基③和④中的菌落分布可知,b操作是采用涂布平板法,该方法先将菌液滴加到培养基表面,再用涂布器将菌液涂布均匀,不使用接种环,B项错误。精氨酸营养缺陷型突变株大肠杆菌无法合成精氨酸,只能在含有精氨酸的完全培养基上生长,③中只有部分菌落,③是不含精氨酸的培养基,①②④为含有精氨酸的完全培养基,C项正确。d菌落在不含精氨酸的培养基中无法生长,说明d可能是精氨酸营养缺陷型菌落,故经c操作

(原位影印)及培养后,可从培养基④中挑取d菌落进行纯化培养,D项错误。

17.(1)物种组成(1分)

(2)增长(1分) 减少(1分) 种群密度、出生率、死亡率、迁入率、迁出率、性别比例(答出2点,答出1点得1分,共2分)

(3)不相等(1分) 不变(1分) K值是由环境资源量决定的,与迁入率无关(2分)建立自然保护区、减少人类活动干扰、治理环境污染、防治藏羚羊的天敌危害等(答出1点得1分,共2分)

【解析】物种组成是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素。由图1可知,甲种群幼龄个体所占比例明显高于老龄个体的,故该种群的年龄结构属于增长型。丙种群的年龄结构为衰退型,由此可预测未来丙种群数量会减少。图1所展示的种群数量特征是年龄结构,除此之外,种群数量特征还有种群密度、出生率、死亡率、迁入率、迁出率、性别比例。图2中a时间点和b时间点的R均大于1,种群数量持续增加,故这两个时间点的种群数量不相等。

18.(1)遗传(或基因)(2分) 物理(1分)

(2)垂直(1分) 出现频率、种群密度、植株高度(答出2点,答出1点得1分,共2分)不同生物充分利用环境资源(2分)

(3)季节性(1分)

(4)次生演替(1分) 原有土壤条件基本保留,还可能保留了一些植物的种子或其他繁殖体(2分)

【解析】生物多样性包括遗传(或基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性,蒙古兔的毛色种类多及体型有差异体现了遗传(或基因)多样性。蝗虫啃食牧草发出的声音属于物理信息。要研究该草原某植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等。研究发现该草原上的每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源。草原鸟类在冬季会向南方迁徙,到积雪覆盖率较低、食物充足的地区生活,这体现了群落的季节性。蝗灾后,草原原有土壤条件基本保留,还可能保留了一些植物的种子或其他繁殖体,在这里发生的演替属于次生演替。

19.(1)人为猎捕的频率降低,栖息环境得以改善(答出1点,合理即可,2分)有利于植物种子的传播;使土壤疏松,从而有利于根系的生长(答出1点2分)

(2)第二营养级(1分)捕食和种间竞争(2分)能量传递效率是相邻两个营养级同化量的比值,野兔和野猪只是相应营养级中的一种生物,因此它们之间的能量传递效率可能低于10%(2分)行使分解者的功能,将有机物分解为无机物(2分)

(3)野猪可捕食多种动物性食物,某种动物性食物可被多种捕食者捕食,野猪的种群数量不足以制约某些动物性食物种群数量的增长(答出1点,合理即可,1分)

(4)逐步恢复野猪天敌的自然种群,有计划地进行人为猎捕(答出1点,合理即可,1分)

【解析】随着野生动物保护力度不断加大,人为猎捕的频率降低,栖息环境得以改善,都可能使野猪数量大量增加。野猪蹭树、在地上打滚、拱地等行为习惯有利于植物种子的传播;使土壤疏松,从而有利于根系的生长。野猪会取食一些植物,其最低处于第二营养级。野猪会

捕食鼠,二者之间存在捕食关系;野猪和鼠均会取食植物,二者也存在种间竞争。

20.(1)干旱(2分) (2)化肥(2分)

(3)增强(1分)堆肥还田和污水处理回用技术的应用,使得有机物被分解者有效分解,增加了土壤养分,改善了土壤结构,培育了土壤微生物,保证了土壤肥力(合理即可,2分)

(4)循环(1分)整体(1分)改善了农村庭院人居生活环境;大幅降低农村庭院旱厕、养殖动物的粪便、污水等带来的环境健康风险;减少了化肥施用带来的污染;节约水资源,减少采水量(答出1点,合理即可,2分)

【解析】根据农村庭院生态工程中的雨水收集等方式可判断该农村地区的气候条件比较干旱。图1中庭院种植作物的生长严重依赖化肥的施用,图2中蔬菜生长时利用了肉牛粪便中的有机物被分解者分解产生的无机物。堆肥还田、污水处理回用技术的应用过程主要利用了循环原理;大棚种植蔬菜和肉牛养殖可以解决经济收入问题,并改善人居环境和自然环境,兼顾整体原理。

21.(1)无以核膜为界限的细胞核(1分)酵母菌(或生物A)属于兼性厌氧型,醋酸菌属于需氧

型(2分)

(2)让酵母菌在有氧条件下大量繁殖,在无氧条件下产生酒精(2分)灰绿色(1分)

(3)提高(1分) 缺少(1分)

(4)用稀释涂布平板法制备该醋酸菌菌液的平板若干(1分),将平板置于无氧环境下继续培养(1分),观察平板上菌落的生长情况(1分)(共3分)若平板上有菌落形成,则说明醋酸菌菌液中混入了乳酸菌(1分);若平板上没有菌落形成,则说明醋酸菌菌液中没有乳酸菌混入(1分)(共2分)

【解析】(1)生物A是酵母菌,酵母菌是真核、兼性厌氧生物;生物C是醋酸菌,醋酸菌是原核、需氧型生物。(2)制作果酒时先通入无菌空气的目的是让酵母菌在有氧条件下大量繁殖,后密封的目的是让酵母菌在无氧条件下产生酒精。在酸性条件下,橙色的重铬酸钾溶液遇酒精会由橙色变成灰绿色。(3)酵母菌的发酵需要在无氧环境中进行,其进行酒精发酵的最适温度为18~30℃;醋酸菌为好氧菌,其最适发酵温度为30~35℃。当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将青梅浆中的糖分解成醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌能直接将乙醇转化为乙醛,再将乙醛变为醋酸。(4)醋酸菌是好氧菌,而乳酸菌是厌氧菌,若要检测醋酸菌菌液中是否混入了乳酸菌,则可将平板置于无氧环境下培养。

同课章节目录