第24课 人民解放战争 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第24课 人民解放战争 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 18:47:57 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课题 人民解放战争

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

教学内容分析

《人民解放战争》是必修课程“中外历史纲要”,将抗日战争和解放战争作为独立单元来处理,强调战争的连续性给中华民族带来的冲击与改变。本课主要叙述从抗战胜利后到新民主主义革命胜利这一阶段的史实,主要由四个子目内容构成:《争取和平民主的斗争》、《全面内战的爆发》、《国民党政权的统治危机》、《新民主主义革命的胜利》。

学习者分析

本讲对象为高一学生,从学生已有认知来看,学生在初中对重庆谈判《双十协定》全面内战爆发、第二条战线、土地改革、三大战役、中共七届二中全会、渡江战役等人民解放战争的基本史实有一定知识储备,这为学生深入学习本节课的相关内容奠定了基础。从能力的培养与发展来看,由于之前缺乏将中国共产党和国民党两党在解放战争过程中方针、政策的对比,不能认识到中国共产党引领人民革命取得胜利是人民选择的结果。本课题目为《人民解放战争》,本课教学中要突出“人民”两个字,要通过战争凸显出人民选择和人民力量在此次战争中的作用。通过两党方针和政策的对比,分析中国共产党能够领导新民主主义革命取得最终胜利的原因。

学习目标确定

通过了解全面内战的爆发及人民解放战争的进程,分析国民党政权在大陆统治灭亡的原因,探讨中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因和意义。

学习重点难点

重点:重庆谈判、解放战争的主要进程、中国共产党领导人民取得中国革命胜利的历史意义。难点:国民党政权在大陆统治灭亡的原因、中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因。

学习评价设计

【唯物史观】认识到人民群众在解放战争中发挥的巨大作用,理解历史是由人民群众创造的。 【时空观念】了解全面内战的爆发以及人民解放战争的进程; 【史料实证】通过阅读梳理教材中国民党坚持独裁内战的政策以及面临的经济崩溃、政治困局等史实,分析国民党政权在大陆统治覆灭的原因; 【历史解释】梳理中中国共产党为争取和平民主作出的努力以及在解放区作出的举措,分析中国共产党领导中国革命胜利的原因及意义; 【家国情怀】感悟中国共产党人为国家民族的前途命运努力奋斗的精神,增强民族认同感和自豪感。

学习重点难点

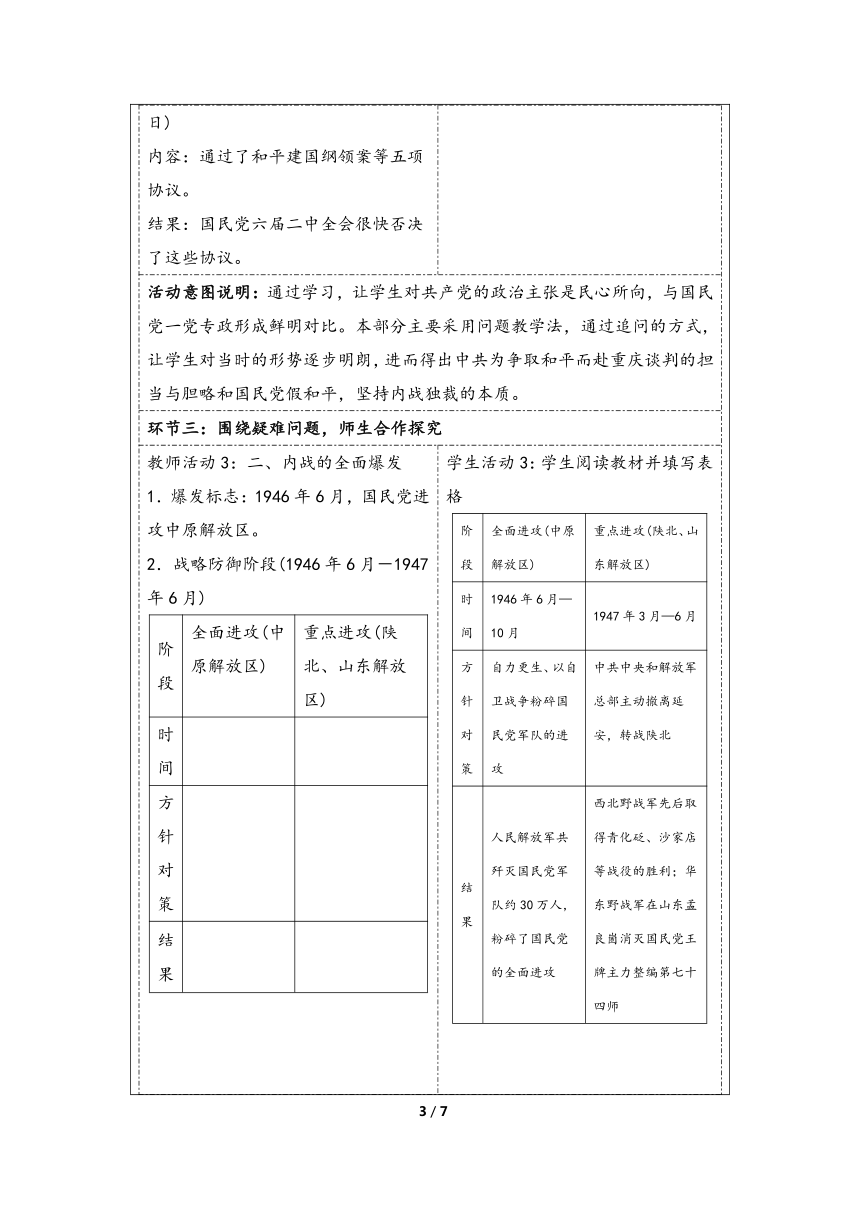

教师活动学生活动环节一:导入教师活动1 导入新课:“1945年抗战胜利后,重庆民众街头欢迎‘民族救星’蒋介石”,“开国大典”的图片我们可以得知,抗战胜利后,国民党和蒋介石的威望很高,人们对蒋介石是拥戴的,是欢迎的。那么,为何短短几年内它就会败退台湾?为什么是共产党带领我们建立了新中国呢? 学生活动1 阅读课文并思考活动意图说明:引发学生思考,激发学习兴趣。环节二:讲授新课教师活动2: 一、争取和平民主的斗争(1945年8月—1946年6月) 1.背景: 国人心愿:抗战胜利后,和平建国是国人的强烈愿望。 两种前途:共产党号召和平、民主、团结,主张成立联合政府;国民党坚持独裁和内战。 过程 (1)重庆谈判(1945年8—10月) 结果:10月10日,国共签署《双十协定》,规定:坚决避免内战,建设独立、自由和富强的新中国。 (2)重庆政治协商会议(1946年1月10日) 内容:通过了和平建国纲领案等五项协议。 结果:国民党六届二中全会很快否决了这些协议。学生活动2: 为何蒋介石连续三次电邀毛泽东到重庆谈判 毛泽东如何应对 国民党:假和平,真内战,争取时间,准备内战。 共产党:为和平,为揭穿蒋介石的真面目。 活动意图说明:通过学习,让学生对共产党的政治主张是民心所向,与国民党一党专政形成鲜明对比。本部分主要采用问题教学法,通过追问的方式,让学生对当时的形势逐步明朗,进而得出中共为争取和平而赴重庆谈判的担当与胆略和国民党假和平,坚持内战独裁的本质。环节三:围绕疑难问题,师生合作探究教师活动3:二、内战的全面爆发 1.爆发标志:1946年6月,国民党进攻中原解放区。 2.战略防御阶段(1946年6月-1947年6月) 阶段全面进攻(中原解放区)重点进攻(陕北、山东解放区)时间方针 对策结果

三、国民党政权的统治危机 方面表现影响经济危机政治危机

【归纳总结】近代中国历史上的三条统一战线 名称时间主要目标主要功绩革命统一战线1924—1927年反帝反封建基本推翻北洋军阀统治抗日民族统一战线1937—1945年抗击日本侵略者取得了抗日战争的胜利第二条战线1946—1949年反对美蒋配合了人民解放军作战

四、新民主主义革命的胜利 (一)解放区的土地改革 1.内容:1947年夏,制定了《中国土地法大纲》,废除封建性及半封建性的剥削制度。 2.意义:掀起土地改革群众运动,使亿万农民在政治上、经济上获得了解放。 (二)战略反攻与战略决战 1.战略反攻——刘邓大军挺进大别山 时间:1947年6月 影响:直接威胁到国民党统治的中心南京、武汉,揭开战略反攻的序幕。是解放战争走向胜利的转折点。 2.战略决战——三大战役 战役名称时间军队歼低数解放地区

影响:基本摧毁了国民党的主要军事力量,为中国革命在全国的胜利奠定了基础。 (三)争取中国革命的全国胜利 【自主学习】请同学们结合教材内容及所学知识,指出中国共产党为了争取中国革命的最后胜利做出了哪些努力 1.中共七届二中全会(1949年春,河北平山西柏坡) 。 (1)内容 ①毛泽东在会上提出了促进革命取得全国胜利的基本方针。 ②指出党的工作重心必须由乡村转移到城市,提出了革命胜利后党在各方面的基本政策。 ③提出了“两个务必”。 (2)意义:为党夺取全国胜利和建设新中国,作了政治上和思想上的准备。 2.北平和谈 (1)背景:国民党在长江以北的军事力量已全线崩溃;蒋介石引退,李宗仁代总统。 (2)结果:国民党拒绝在《国内和平协定》上签字,谈判破裂。 (四)人民解放战争的胜利 1.渡江战役(1949年4月21日—23日) (1)经过:1949年4月21日,毛泽东、朱德发出向全国进军的命令,人民解放军百万雄师在西起湖口、东至江阴的战线上,分三路发起渡江战役,迅速突破长江防线。 (2)结果:4月23日,人民解放军占领国民党统治中心南京,国民党蒋介石集团在大陆的统治覆灭,中华民国时期结束。学生活动3:学生阅读教材并填写表格 阶段全面进攻(中原解放区)重点进攻(陕北、山东解放区)时间1946年6月—10月1947年3月—6月方针 对策自力更生、以自卫战争粉碎国民党军队的进攻中共中央和解放军总部主动撤离延安,转战陕北结果人民解放军共歼灭国民党军队约30万人,粉碎了国民党的全面进攻西北野战军先后取得青化砭、沙家店等战役的胜利;华东野战军在山东孟良崮消灭国民党王牌主力整编第七十四师

学生自主学习阅读教材并填写表格。 方面表现影响经济危机滥发纸币导致通货膨胀,物价飞涨政治危机国民党包办的“国民大会”通过《中华民国宪法》进一步暴露了国民党当局坚持独裁和内战的真面目

【合作探究】 学生阅读教材并填写表格 战役名称时间军队歼敌数解放地区辽沈战役1948年9月至11月东北野战军47万余人东北全境淮海战役1948年11月至1949年1月华东野战军和中原野战军55万余人长江中下游以北广大地区平津战役1948年11月至1949年1月东北野战军和华北军区第二、三兵团52万余人基本解放华北全境

活动意图说明:通过表格中不同战争阶段的梳理和不同时期战争形势图,培养学生的时空观念,及对重大战役的了解。 通过经济上、政治上国民党的作为,引导学生理解中国共产党这一时期最终领导中国人民取得胜利是历史的选择,更是人民的选择环节四: 合作探究并总结教师活动4 2.新民主主义革命的胜利 (1)原因: (2)意义: 国内:是马克思主义普遍原理与中国革命具体实践相结合的胜利;是毛泽东思想的胜利;从根本上改变了中国社会的发展方向。 国际:是20世纪人类历史上最具影响的伟大事件之一。 学生活动4 【合作探究】请同学们结合教材内容及所学知识,指出人民解放战争取得胜利的原因。 (1)原因: ①国民党方面:因不能解决中国社会的根本矛盾,不能应对中国社会的发展要求,不能代表广大民众的切身利益,从而失去了民众的支持。 ②中国共产党:始终顺应时代发展的潮流,代表了中国最广大人民的根本利益,得到了广大民众的支持。活动意图说明:通过阅读分析材料,及合作探究,让学生总结出共产党的做法“顺民意,得民心”,所以得到了人民群众的拥护。

教师活动学生活动环节一:导入教师活动1 导入新课:“1945年抗战胜利后,重庆民众街头欢迎‘民族救星’蒋介石”,“开国大典”的图片我们可以得知,抗战胜利后,国民党和蒋介石的威望很高,人们对蒋介石是拥戴的,是欢迎的。那么,为何短短几年内它就会败退台湾?为什么是共产党带领我们建立了新中国呢? 学生活动1 阅读课文并思考活动意图说明:引发学生思考,激发学习兴趣。

板书设计

特色学习资源分析、技术手段应用说明

运用图片及表格的形式,从对解放战争全过程的介绍延伸到通过战争所反映出的国共两党方针、政策的分析。使学生们全面且客观地认识到国民党政权所存在的违背民愿之处,进一步探讨中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因和意义。

教学反思与改进

要在课后进行总结。总结是课堂教学整体优化的重要环节,它用时虽短,却是提高学生能力的重要步骤。既可使一节课诸多的教学内容, 扩大视野、形成方法,构建起清晰完整、系统调理的认知结构,便于学生理解,构建历史发展的前后联系,探寻历史发展变化的原因及规律;又能诱发学生的求知的欲望和积极的思维,使学生进入更深层次的探究,并获得丰硕质佳的认识成果。

2 / 14

课题 人民解放战争

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

教学内容分析

《人民解放战争》是必修课程“中外历史纲要”,将抗日战争和解放战争作为独立单元来处理,强调战争的连续性给中华民族带来的冲击与改变。本课主要叙述从抗战胜利后到新民主主义革命胜利这一阶段的史实,主要由四个子目内容构成:《争取和平民主的斗争》、《全面内战的爆发》、《国民党政权的统治危机》、《新民主主义革命的胜利》。

学习者分析

本讲对象为高一学生,从学生已有认知来看,学生在初中对重庆谈判《双十协定》全面内战爆发、第二条战线、土地改革、三大战役、中共七届二中全会、渡江战役等人民解放战争的基本史实有一定知识储备,这为学生深入学习本节课的相关内容奠定了基础。从能力的培养与发展来看,由于之前缺乏将中国共产党和国民党两党在解放战争过程中方针、政策的对比,不能认识到中国共产党引领人民革命取得胜利是人民选择的结果。本课题目为《人民解放战争》,本课教学中要突出“人民”两个字,要通过战争凸显出人民选择和人民力量在此次战争中的作用。通过两党方针和政策的对比,分析中国共产党能够领导新民主主义革命取得最终胜利的原因。

学习目标确定

通过了解全面内战的爆发及人民解放战争的进程,分析国民党政权在大陆统治灭亡的原因,探讨中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因和意义。

学习重点难点

重点:重庆谈判、解放战争的主要进程、中国共产党领导人民取得中国革命胜利的历史意义。难点:国民党政权在大陆统治灭亡的原因、中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因。

学习评价设计

【唯物史观】认识到人民群众在解放战争中发挥的巨大作用,理解历史是由人民群众创造的。 【时空观念】了解全面内战的爆发以及人民解放战争的进程; 【史料实证】通过阅读梳理教材中国民党坚持独裁内战的政策以及面临的经济崩溃、政治困局等史实,分析国民党政权在大陆统治覆灭的原因; 【历史解释】梳理中中国共产党为争取和平民主作出的努力以及在解放区作出的举措,分析中国共产党领导中国革命胜利的原因及意义; 【家国情怀】感悟中国共产党人为国家民族的前途命运努力奋斗的精神,增强民族认同感和自豪感。

学习重点难点

教师活动学生活动环节一:导入教师活动1 导入新课:“1945年抗战胜利后,重庆民众街头欢迎‘民族救星’蒋介石”,“开国大典”的图片我们可以得知,抗战胜利后,国民党和蒋介石的威望很高,人们对蒋介石是拥戴的,是欢迎的。那么,为何短短几年内它就会败退台湾?为什么是共产党带领我们建立了新中国呢? 学生活动1 阅读课文并思考活动意图说明:引发学生思考,激发学习兴趣。环节二:讲授新课教师活动2: 一、争取和平民主的斗争(1945年8月—1946年6月) 1.背景: 国人心愿:抗战胜利后,和平建国是国人的强烈愿望。 两种前途:共产党号召和平、民主、团结,主张成立联合政府;国民党坚持独裁和内战。 过程 (1)重庆谈判(1945年8—10月) 结果:10月10日,国共签署《双十协定》,规定:坚决避免内战,建设独立、自由和富强的新中国。 (2)重庆政治协商会议(1946年1月10日) 内容:通过了和平建国纲领案等五项协议。 结果:国民党六届二中全会很快否决了这些协议。学生活动2: 为何蒋介石连续三次电邀毛泽东到重庆谈判 毛泽东如何应对 国民党:假和平,真内战,争取时间,准备内战。 共产党:为和平,为揭穿蒋介石的真面目。 活动意图说明:通过学习,让学生对共产党的政治主张是民心所向,与国民党一党专政形成鲜明对比。本部分主要采用问题教学法,通过追问的方式,让学生对当时的形势逐步明朗,进而得出中共为争取和平而赴重庆谈判的担当与胆略和国民党假和平,坚持内战独裁的本质。环节三:围绕疑难问题,师生合作探究教师活动3:二、内战的全面爆发 1.爆发标志:1946年6月,国民党进攻中原解放区。 2.战略防御阶段(1946年6月-1947年6月) 阶段全面进攻(中原解放区)重点进攻(陕北、山东解放区)时间方针 对策结果

三、国民党政权的统治危机 方面表现影响经济危机政治危机

【归纳总结】近代中国历史上的三条统一战线 名称时间主要目标主要功绩革命统一战线1924—1927年反帝反封建基本推翻北洋军阀统治抗日民族统一战线1937—1945年抗击日本侵略者取得了抗日战争的胜利第二条战线1946—1949年反对美蒋配合了人民解放军作战

四、新民主主义革命的胜利 (一)解放区的土地改革 1.内容:1947年夏,制定了《中国土地法大纲》,废除封建性及半封建性的剥削制度。 2.意义:掀起土地改革群众运动,使亿万农民在政治上、经济上获得了解放。 (二)战略反攻与战略决战 1.战略反攻——刘邓大军挺进大别山 时间:1947年6月 影响:直接威胁到国民党统治的中心南京、武汉,揭开战略反攻的序幕。是解放战争走向胜利的转折点。 2.战略决战——三大战役 战役名称时间军队歼低数解放地区

影响:基本摧毁了国民党的主要军事力量,为中国革命在全国的胜利奠定了基础。 (三)争取中国革命的全国胜利 【自主学习】请同学们结合教材内容及所学知识,指出中国共产党为了争取中国革命的最后胜利做出了哪些努力 1.中共七届二中全会(1949年春,河北平山西柏坡) 。 (1)内容 ①毛泽东在会上提出了促进革命取得全国胜利的基本方针。 ②指出党的工作重心必须由乡村转移到城市,提出了革命胜利后党在各方面的基本政策。 ③提出了“两个务必”。 (2)意义:为党夺取全国胜利和建设新中国,作了政治上和思想上的准备。 2.北平和谈 (1)背景:国民党在长江以北的军事力量已全线崩溃;蒋介石引退,李宗仁代总统。 (2)结果:国民党拒绝在《国内和平协定》上签字,谈判破裂。 (四)人民解放战争的胜利 1.渡江战役(1949年4月21日—23日) (1)经过:1949年4月21日,毛泽东、朱德发出向全国进军的命令,人民解放军百万雄师在西起湖口、东至江阴的战线上,分三路发起渡江战役,迅速突破长江防线。 (2)结果:4月23日,人民解放军占领国民党统治中心南京,国民党蒋介石集团在大陆的统治覆灭,中华民国时期结束。学生活动3:学生阅读教材并填写表格 阶段全面进攻(中原解放区)重点进攻(陕北、山东解放区)时间1946年6月—10月1947年3月—6月方针 对策自力更生、以自卫战争粉碎国民党军队的进攻中共中央和解放军总部主动撤离延安,转战陕北结果人民解放军共歼灭国民党军队约30万人,粉碎了国民党的全面进攻西北野战军先后取得青化砭、沙家店等战役的胜利;华东野战军在山东孟良崮消灭国民党王牌主力整编第七十四师

学生自主学习阅读教材并填写表格。 方面表现影响经济危机滥发纸币导致通货膨胀,物价飞涨政治危机国民党包办的“国民大会”通过《中华民国宪法》进一步暴露了国民党当局坚持独裁和内战的真面目

【合作探究】 学生阅读教材并填写表格 战役名称时间军队歼敌数解放地区辽沈战役1948年9月至11月东北野战军47万余人东北全境淮海战役1948年11月至1949年1月华东野战军和中原野战军55万余人长江中下游以北广大地区平津战役1948年11月至1949年1月东北野战军和华北军区第二、三兵团52万余人基本解放华北全境

活动意图说明:通过表格中不同战争阶段的梳理和不同时期战争形势图,培养学生的时空观念,及对重大战役的了解。 通过经济上、政治上国民党的作为,引导学生理解中国共产党这一时期最终领导中国人民取得胜利是历史的选择,更是人民的选择环节四: 合作探究并总结教师活动4 2.新民主主义革命的胜利 (1)原因: (2)意义: 国内:是马克思主义普遍原理与中国革命具体实践相结合的胜利;是毛泽东思想的胜利;从根本上改变了中国社会的发展方向。 国际:是20世纪人类历史上最具影响的伟大事件之一。 学生活动4 【合作探究】请同学们结合教材内容及所学知识,指出人民解放战争取得胜利的原因。 (1)原因: ①国民党方面:因不能解决中国社会的根本矛盾,不能应对中国社会的发展要求,不能代表广大民众的切身利益,从而失去了民众的支持。 ②中国共产党:始终顺应时代发展的潮流,代表了中国最广大人民的根本利益,得到了广大民众的支持。活动意图说明:通过阅读分析材料,及合作探究,让学生总结出共产党的做法“顺民意,得民心”,所以得到了人民群众的拥护。

教师活动学生活动环节一:导入教师活动1 导入新课:“1945年抗战胜利后,重庆民众街头欢迎‘民族救星’蒋介石”,“开国大典”的图片我们可以得知,抗战胜利后,国民党和蒋介石的威望很高,人们对蒋介石是拥戴的,是欢迎的。那么,为何短短几年内它就会败退台湾?为什么是共产党带领我们建立了新中国呢? 学生活动1 阅读课文并思考活动意图说明:引发学生思考,激发学习兴趣。

板书设计

特色学习资源分析、技术手段应用说明

运用图片及表格的形式,从对解放战争全过程的介绍延伸到通过战争所反映出的国共两党方针、政策的分析。使学生们全面且客观地认识到国民党政权所存在的违背民愿之处,进一步探讨中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因和意义。

教学反思与改进

要在课后进行总结。总结是课堂教学整体优化的重要环节,它用时虽短,却是提高学生能力的重要步骤。既可使一节课诸多的教学内容, 扩大视野、形成方法,构建起清晰完整、系统调理的认知结构,便于学生理解,构建历史发展的前后联系,探寻历史发展变化的原因及规律;又能诱发学生的求知的欲望和积极的思维,使学生进入更深层次的探究,并获得丰硕质佳的认识成果。

2 / 14

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进