【大单元教学】新教材岭南美版七下第三单元第8课《中西艺术时空对话》(第1课时)精品课件(25页)

文档属性

| 名称 | 【大单元教学】新教材岭南美版七下第三单元第8课《中西艺术时空对话》(第1课时)精品课件(25页) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 岭南版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 17:54:58 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

岭南版《中西艺术时空对话》教学设计(第8课第1课时)

课题 中西艺术时空对话 单元 第三单元 学科 美术 年级 七年级

核心素养目标 审美感知:通过对比中西经典雕塑与绘画作品,感知中西方艺术在造型语言、空间表现、色彩逻辑等方面的差异,体会不同文化背景下的艺术审美特征。艺术表现:能够用语言或文字描述中西艺术作品的特点,尝试分析作品中蕴含的文化内涵。创意实践:借鉴中西艺术融合的案例,运用综合材料进行主题创作,表达对中西文化碰撞的理解与想象。文化理解:认识到中西艺术是人类共同的精神财富,理解文化多样性与融合的意义,增强对中华优秀传统文化的认同感。

教学内容分析 本课是岭南版七年级下册第三单元 “东西碰撞与融合” 的第 8 课,聚焦 “中西艺术时空对话” 主题。教学内容包括:中西雕塑(如古罗马《奥古斯都像》与秦《跪射俑》)、绘画(如意大利波提切利《春》与南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》)的对比赏析;近现代艺术家(如赵无极、徐冰、吴为山等)在中西艺术融合方面的探索;以及通过实践创作(手抄报、综合材料作品)深化对主题的理解。教材通过具体作品案例,引导学生从形式语言、文化内涵等层面感受中西艺术的异同与融合,培养跨文化艺术视野。

学情分析 七年级学生已具备基本的美术观察与分析能力,对中外艺术作品有一定的认知基础,但对深层次的文化内涵和艺术语言差异缺乏系统理解。学生对视频、图片等视觉素材兴趣浓厚,喜欢动手实践和小组讨论,但在抽象概念(如 “散点透视”“焦点透视”)的理解上可能存在困难。教学中需通过直观对比、互动体验等方式降低认知难度,激发学生对中西艺术融合的探索欲望。

教学重点 1.掌握中西艺术在雕塑、绘画领域的主要差异(造型语言、空间表现、色彩逻辑、文化内涵)。2.理解中西艺术融合的实践路径,如赵无极的抽象绘画、徐冰的装置艺术对传统元素的现代转化。

教学难点 1.引导学生从文化根源分析艺术差异,如中国 “神似” 与西方 “形似” 背后的哲学思想。2.启发学生在创作中自然融合中西艺术元素,避免形式堆砌。

教学方法 讲授法、案例分析法、小组讨论法、实践指导法、多媒体辅助法。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

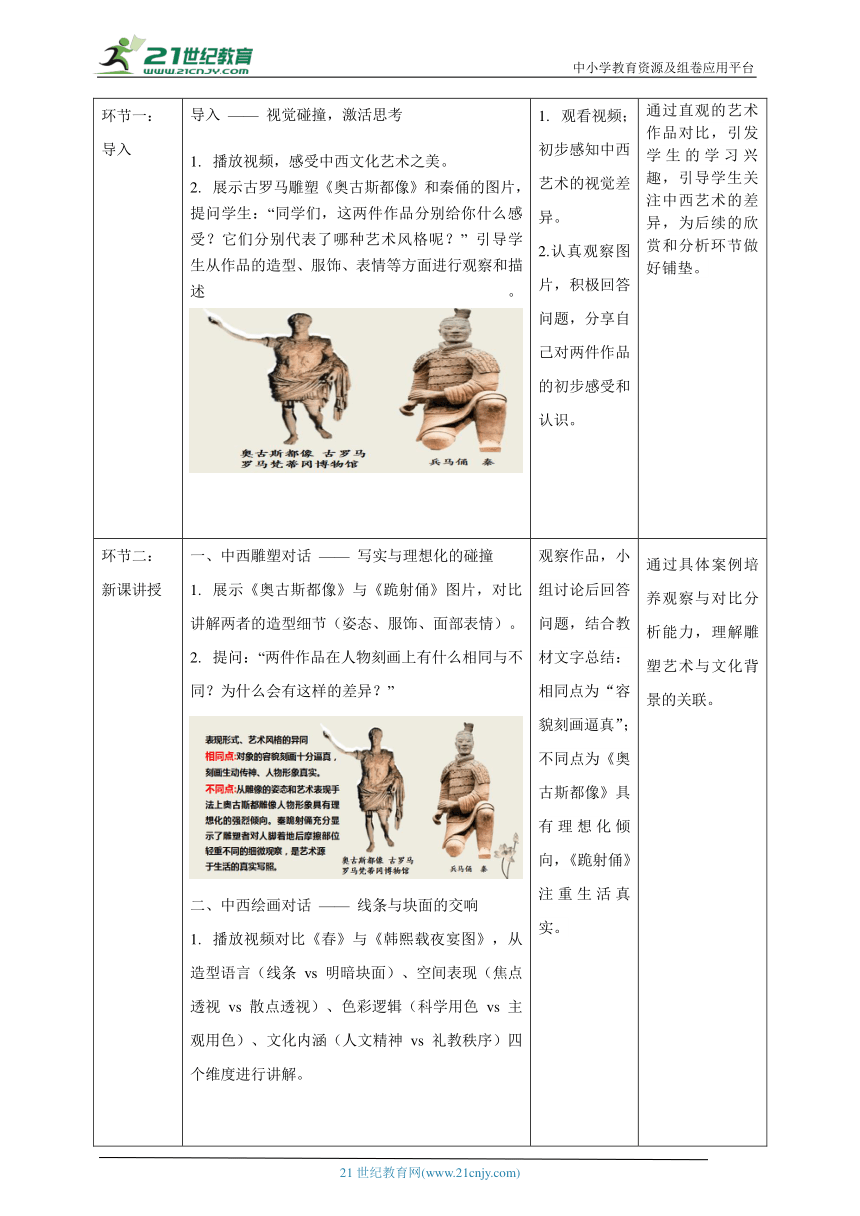

环节一:导入 导入 —— 视觉碰撞,激活思考播放视频,感受中西文化艺术之美。展示古罗马雕塑《奥古斯都像》和秦俑的图片,提问学生:“同学们,这两件作品分别给你什么感受?它们分别代表了哪种艺术风格呢?” 引导学生从作品的造型、服饰、表情等方面进行观察和描述。 观看视频;初步感知中西艺术的视觉差异。2.认真观察图片,积极回答问题,分享自己对两件作品的初步感受和认识。 通过直观的艺术作品对比,引发学生的学习兴趣,引导学生关注中西艺术的差异,为后续的欣赏和分析环节做好铺垫。

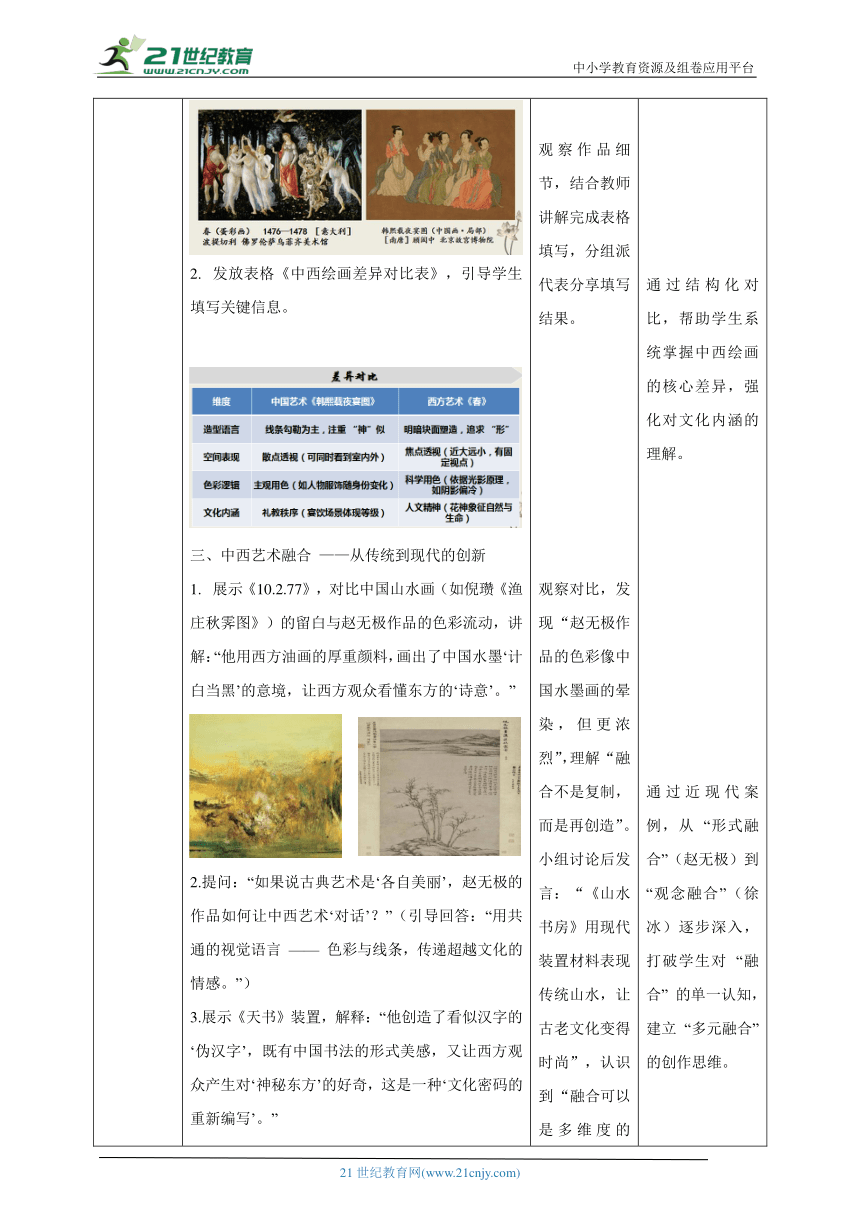

环节二:新课讲授 中西雕塑对话 —— 写实与理想化的碰撞展示《奥古斯都像》与《跪射俑》图片,对比讲解两者的造型细节(姿态、服饰、面部表情)。提问:“两件作品在人物刻画上有什么相同与不同?为什么会有这样的差异?”中西绘画对话 —— 线条与块面的交响播放视频对比《春》与《韩熙载夜宴图》,从造型语言(线条 vs 明暗块面)、空间表现(焦点透视 vs 散点透视)、色彩逻辑(科学用色 vs 主观用色)、文化内涵(人文精神 vs 礼教秩序)四个维度进行讲解。发放表格《中西绘画差异对比表》,引导学生填写关键信息。中西艺术融合 ——从传统到现代的创新展示《10.2.77》,对比中国山水画(如倪瓒《渔庄秋霁图》)的留白与赵无极作品的色彩流动,讲解:“他用西方油画的厚重颜料,画出了中国水墨‘计白当黑’的意境,让西方观众看懂东方的‘诗意’。”2.提问:“如果说古典艺术是‘各自美丽’,赵无极的作品如何让中西艺术‘对话’?”(引导回答:“用共通的视觉语言 —— 色彩与线条,传递超越文化的情感。”)3.展示《天书》装置,解释:“他创造了看似汉字的‘伪汉字’,既有中国书法的形式美感,又让西方观众产生对‘神秘东方’的好奇,这是一种‘文化密码的重新编写’。”4.结合教材图片,讨论 “《天书》《山水书房》等作品如何用现代手法传承中国文化?”(提示:材料、符号、观念) 观察作品,小组讨论后回答问题,结合教材文字总结:相同点为 “容貌刻画逼真”;不同点为《奥古斯都像》具有理想化倾向,《跪射俑》注重生活真实。观察作品细节,结合教师讲解完成表格填写,分组派代表分享填写结果。观察对比,发现 “赵无极作品的色彩像中国水墨画的晕染,但更浓烈”,理解 “融合不是复制,而是再创造”。小组讨论后发言:“《山水书房》用现代装置材料表现传统山水,让古老文化变得时尚”,认识到 “融合可以是多维度的(材料、符号、观念)”。 通过具体案例培养观察与对比分析能力,理解雕塑艺术与文化背景的关联。通过结构化对比,帮助学生系统掌握中西绘画的核心差异,强化对文化内涵的理解。通过近现代案例,从 “形式融合”(赵无极)到 “观念融合”(徐冰)逐步深入,打破学生对 “融合” 的单一认知,建立 “多元融合” 的创作思维。

环节三:实践创作 播放视频,让学生了解12大画家。信息收集从绘画、雕塑、漫画三个领域了解齐白石、徐悲鸿、吴万山、丰子恺等画家。展示手抄报范例(如《徐悲鸿的艺术经历》),讲解制作步骤(设计排版、手绘起稿、拼贴素材、调整完成)。4.提供资料包(近现代艺术家生平、代表作品图片、中西艺术元素图案),巡回指导,提示注意信息准确性与创意设计。5.布置任务:以 “中西艺术时空对话” 为主题,运用综合材料创作一件作品。 分组选择感兴趣的艺术家(如齐白石、徐悲鸿、丰子恺),收集资料并合作设计手抄报,运用手绘、拼贴等手法突出 “中西融合” 特色。 通过实践任务,培养创意实践能力与团队协作精神,将理论知识转化为艺术表达。

环节四:作品展示与交流 1.组织学生将手抄报和综合材料作品陈列在展示区,发放评价表(从内容准确性、资料丰富度、创意设计、主题相关性、动手能力五个维度)。 2.邀请学生代表介绍作品思路,引导学生互评与自评,教师总结亮点并提出改进建议。 小组代表上台分享手抄报内容,个人介绍综合材料作品的创作理念,参与互评,记录改进方向。 通过展示交流提升语言表达能力,培养批判性思维与审美评价能力,强化对主题的理解。

课堂小结 1.带领学生回顾本课重点:中西艺术的差异(雕塑、绘画的形式与内涵)、融合的案例与意义。 2.总结:“中西艺术如同两条长河,在碰撞中激荡出新的浪花,希望大家成为文化交流的使者,用艺术连接世界。” 跟随教师回顾知识要点,思考个人在文化传承与融合中的角色。 梳理知识结构,升华情感态度,强化文化自信与跨文化意识。

课后作业 1.预习第二课时内容,思考 “除了本课案例,还有哪些中西艺术融合的例子?” 2.收集体现中华传统元素的材料(如剪纸、书法作品、传统纹样等),为下节课创作做准备。

学生活动 活动一:1.两件作品分别带给你什么感受?2.它们分别代表了哪种艺术风格呢?活动二:许多艺术家致力于中西美术体系的融合。尝试学习他们的绘画风格进行创作。活动三:查阅资料,收集你喜欢的近现代艺术家的信息,制作一份创意手抄报。

教学反思 1.是否通过对比案例有效突破了 “中西艺术差异” 的理解难点? 2.实践任务是否兼顾了不同学生的兴趣与能力,是否需要提供更多材料或创意引导? 3.展示评价环节是否充分调动了学生的积极性,能否引入更多元的评价方式(如视频录制介绍作品)?

图形

图文

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

岭南版《中西艺术时空对话》教学设计(第8课第1课时)

课题 中西艺术时空对话 单元 第三单元 学科 美术 年级 七年级

核心素养目标 审美感知:通过对比中西经典雕塑与绘画作品,感知中西方艺术在造型语言、空间表现、色彩逻辑等方面的差异,体会不同文化背景下的艺术审美特征。艺术表现:能够用语言或文字描述中西艺术作品的特点,尝试分析作品中蕴含的文化内涵。创意实践:借鉴中西艺术融合的案例,运用综合材料进行主题创作,表达对中西文化碰撞的理解与想象。文化理解:认识到中西艺术是人类共同的精神财富,理解文化多样性与融合的意义,增强对中华优秀传统文化的认同感。

教学内容分析 本课是岭南版七年级下册第三单元 “东西碰撞与融合” 的第 8 课,聚焦 “中西艺术时空对话” 主题。教学内容包括:中西雕塑(如古罗马《奥古斯都像》与秦《跪射俑》)、绘画(如意大利波提切利《春》与南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》)的对比赏析;近现代艺术家(如赵无极、徐冰、吴为山等)在中西艺术融合方面的探索;以及通过实践创作(手抄报、综合材料作品)深化对主题的理解。教材通过具体作品案例,引导学生从形式语言、文化内涵等层面感受中西艺术的异同与融合,培养跨文化艺术视野。

学情分析 七年级学生已具备基本的美术观察与分析能力,对中外艺术作品有一定的认知基础,但对深层次的文化内涵和艺术语言差异缺乏系统理解。学生对视频、图片等视觉素材兴趣浓厚,喜欢动手实践和小组讨论,但在抽象概念(如 “散点透视”“焦点透视”)的理解上可能存在困难。教学中需通过直观对比、互动体验等方式降低认知难度,激发学生对中西艺术融合的探索欲望。

教学重点 1.掌握中西艺术在雕塑、绘画领域的主要差异(造型语言、空间表现、色彩逻辑、文化内涵)。2.理解中西艺术融合的实践路径,如赵无极的抽象绘画、徐冰的装置艺术对传统元素的现代转化。

教学难点 1.引导学生从文化根源分析艺术差异,如中国 “神似” 与西方 “形似” 背后的哲学思想。2.启发学生在创作中自然融合中西艺术元素,避免形式堆砌。

教学方法 讲授法、案例分析法、小组讨论法、实践指导法、多媒体辅助法。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一:导入 导入 —— 视觉碰撞,激活思考播放视频,感受中西文化艺术之美。展示古罗马雕塑《奥古斯都像》和秦俑的图片,提问学生:“同学们,这两件作品分别给你什么感受?它们分别代表了哪种艺术风格呢?” 引导学生从作品的造型、服饰、表情等方面进行观察和描述。 观看视频;初步感知中西艺术的视觉差异。2.认真观察图片,积极回答问题,分享自己对两件作品的初步感受和认识。 通过直观的艺术作品对比,引发学生的学习兴趣,引导学生关注中西艺术的差异,为后续的欣赏和分析环节做好铺垫。

环节二:新课讲授 中西雕塑对话 —— 写实与理想化的碰撞展示《奥古斯都像》与《跪射俑》图片,对比讲解两者的造型细节(姿态、服饰、面部表情)。提问:“两件作品在人物刻画上有什么相同与不同?为什么会有这样的差异?”中西绘画对话 —— 线条与块面的交响播放视频对比《春》与《韩熙载夜宴图》,从造型语言(线条 vs 明暗块面)、空间表现(焦点透视 vs 散点透视)、色彩逻辑(科学用色 vs 主观用色)、文化内涵(人文精神 vs 礼教秩序)四个维度进行讲解。发放表格《中西绘画差异对比表》,引导学生填写关键信息。中西艺术融合 ——从传统到现代的创新展示《10.2.77》,对比中国山水画(如倪瓒《渔庄秋霁图》)的留白与赵无极作品的色彩流动,讲解:“他用西方油画的厚重颜料,画出了中国水墨‘计白当黑’的意境,让西方观众看懂东方的‘诗意’。”2.提问:“如果说古典艺术是‘各自美丽’,赵无极的作品如何让中西艺术‘对话’?”(引导回答:“用共通的视觉语言 —— 色彩与线条,传递超越文化的情感。”)3.展示《天书》装置,解释:“他创造了看似汉字的‘伪汉字’,既有中国书法的形式美感,又让西方观众产生对‘神秘东方’的好奇,这是一种‘文化密码的重新编写’。”4.结合教材图片,讨论 “《天书》《山水书房》等作品如何用现代手法传承中国文化?”(提示:材料、符号、观念) 观察作品,小组讨论后回答问题,结合教材文字总结:相同点为 “容貌刻画逼真”;不同点为《奥古斯都像》具有理想化倾向,《跪射俑》注重生活真实。观察作品细节,结合教师讲解完成表格填写,分组派代表分享填写结果。观察对比,发现 “赵无极作品的色彩像中国水墨画的晕染,但更浓烈”,理解 “融合不是复制,而是再创造”。小组讨论后发言:“《山水书房》用现代装置材料表现传统山水,让古老文化变得时尚”,认识到 “融合可以是多维度的(材料、符号、观念)”。 通过具体案例培养观察与对比分析能力,理解雕塑艺术与文化背景的关联。通过结构化对比,帮助学生系统掌握中西绘画的核心差异,强化对文化内涵的理解。通过近现代案例,从 “形式融合”(赵无极)到 “观念融合”(徐冰)逐步深入,打破学生对 “融合” 的单一认知,建立 “多元融合” 的创作思维。

环节三:实践创作 播放视频,让学生了解12大画家。信息收集从绘画、雕塑、漫画三个领域了解齐白石、徐悲鸿、吴万山、丰子恺等画家。展示手抄报范例(如《徐悲鸿的艺术经历》),讲解制作步骤(设计排版、手绘起稿、拼贴素材、调整完成)。4.提供资料包(近现代艺术家生平、代表作品图片、中西艺术元素图案),巡回指导,提示注意信息准确性与创意设计。5.布置任务:以 “中西艺术时空对话” 为主题,运用综合材料创作一件作品。 分组选择感兴趣的艺术家(如齐白石、徐悲鸿、丰子恺),收集资料并合作设计手抄报,运用手绘、拼贴等手法突出 “中西融合” 特色。 通过实践任务,培养创意实践能力与团队协作精神,将理论知识转化为艺术表达。

环节四:作品展示与交流 1.组织学生将手抄报和综合材料作品陈列在展示区,发放评价表(从内容准确性、资料丰富度、创意设计、主题相关性、动手能力五个维度)。 2.邀请学生代表介绍作品思路,引导学生互评与自评,教师总结亮点并提出改进建议。 小组代表上台分享手抄报内容,个人介绍综合材料作品的创作理念,参与互评,记录改进方向。 通过展示交流提升语言表达能力,培养批判性思维与审美评价能力,强化对主题的理解。

课堂小结 1.带领学生回顾本课重点:中西艺术的差异(雕塑、绘画的形式与内涵)、融合的案例与意义。 2.总结:“中西艺术如同两条长河,在碰撞中激荡出新的浪花,希望大家成为文化交流的使者,用艺术连接世界。” 跟随教师回顾知识要点,思考个人在文化传承与融合中的角色。 梳理知识结构,升华情感态度,强化文化自信与跨文化意识。

课后作业 1.预习第二课时内容,思考 “除了本课案例,还有哪些中西艺术融合的例子?” 2.收集体现中华传统元素的材料(如剪纸、书法作品、传统纹样等),为下节课创作做准备。

学生活动 活动一:1.两件作品分别带给你什么感受?2.它们分别代表了哪种艺术风格呢?活动二:许多艺术家致力于中西美术体系的融合。尝试学习他们的绘画风格进行创作。活动三:查阅资料,收集你喜欢的近现代艺术家的信息,制作一份创意手抄报。

教学反思 1.是否通过对比案例有效突破了 “中西艺术差异” 的理解难点? 2.实践任务是否兼顾了不同学生的兴趣与能力,是否需要提供更多材料或创意引导? 3.展示评价环节是否充分调动了学生的积极性,能否引入更多元的评价方式(如视频录制介绍作品)?

图形

图文

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录