【大单元教学】新教材岭南美版七下第三单元第7课《东方风来万家祥和》核心素养教学设计

文档属性

| 名称 | 【大单元教学】新教材岭南美版七下第三单元第7课《东方风来万家祥和》核心素养教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 岭南版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 18:11:29 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

岭南版《东方风来万家祥和》教学设计(第7课)

课题 东方风来万家祥和 单元 第三单元 学科 美术 年级 七年级

核心素养目标 审美感知:通过赏析中国瓷器(如青花卡斯特男爵纹章瓷盘、青白釉开光花卉玉壶春瓶)及通草画(如《广州港口》《花篮》),感受中外艺术融合的造型美、色彩美与文化内涵,提升对传统工艺的审美能力。艺术表现:掌握通草画的基本绘制技法(铅笔起稿、钢笔勾勒、水彩上色),能运用中西结合的表现手法创作家乡特色风物的通草画,表达对地域文化的理解。创意实践:通过小组合作探究中国瓷器在海外的器型、图案变化(如纹章瓷的定制化设计),结合现代视角进行创新构思,培养跨文化艺术创作能力。文化理解:理解海上丝绸之路对中外文化交流的推动作用,认识中国瓷器与通草画作为文化载体的价值,增强对中华优秀传统文化的认同感和传承意识。

教学内容分析 本课以 “海上丝绸之路” 为文化背景,聚焦中国瓷器与通草画两大艺术载体。教材通过瓷器案例(汉代至清代)展现 “中国风” 在海外的传播与演变,如纹章瓷融合西方家族符号、粉彩瓷吸收欧洲绘画技法;通过通草画的材料特性(通草纸)、技法步骤(中西结合)及题材(港口、市井、静物),体现 19 世纪中外商贸中的艺术互动。教学需整合瓷器的 “功能 - 文化” 属性与通草画的 “技法 - 题材” 特点,引导学生在实践中体会 “东西碰撞与融合” 的主题。

学情分析 七年级学生已具备基础造型能力和色彩感知力,对历史故事、异域文化有较强好奇心,但对传统工艺的深层文化内涵理解较浅。学生可能对 “瓷器如何适应海外市场”“通草画为何受西方欢迎” 等问题感兴趣,需通过直观案例、互动探究帮助其建立 “艺术与商贸、文化” 的关联。此外,小组合作能力正在发展,需设计明确的任务分工(如资料收集、绘图分工)以提升协作效率。

教学重点 1.中国瓷器在海外传播中器型与图案的本土化演变(如纹章瓷、西洋风景纹广彩盘)。2.通草画的绘制技法(通草纸特性、水彩与国画线条结合)及题材表现(家乡特色行业 / 风物)。

教学难点 1.如何引导学生将传统工艺技法(如通草画线条勾勒)与现代创意(家乡题材)结合,避免机械模仿。2.理解 “文化融合” 在艺术作品中的具体体现(如瓷器纹饰中的中西符号共生),并能在创作中表达文化交流的主题。

教学方法 讲授法、案例分析法、小组讨论法、实践教学法、展示评价法

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一:导入 播放海上丝绸之路动画片段,展示 “商船装载瓷器”“通草画外销” 的历史场景;展出青花纹章瓷盘图片与通草画《广州港口》,提问:“这些作品为何能在海外流行?它们有什么独特之处?” 观察展品,自由发言,初步感受 “中外融合” 的视觉特征。 通过情境创设激发探索兴趣,建立 “艺术与商贸” 的关联,明确本课主题。

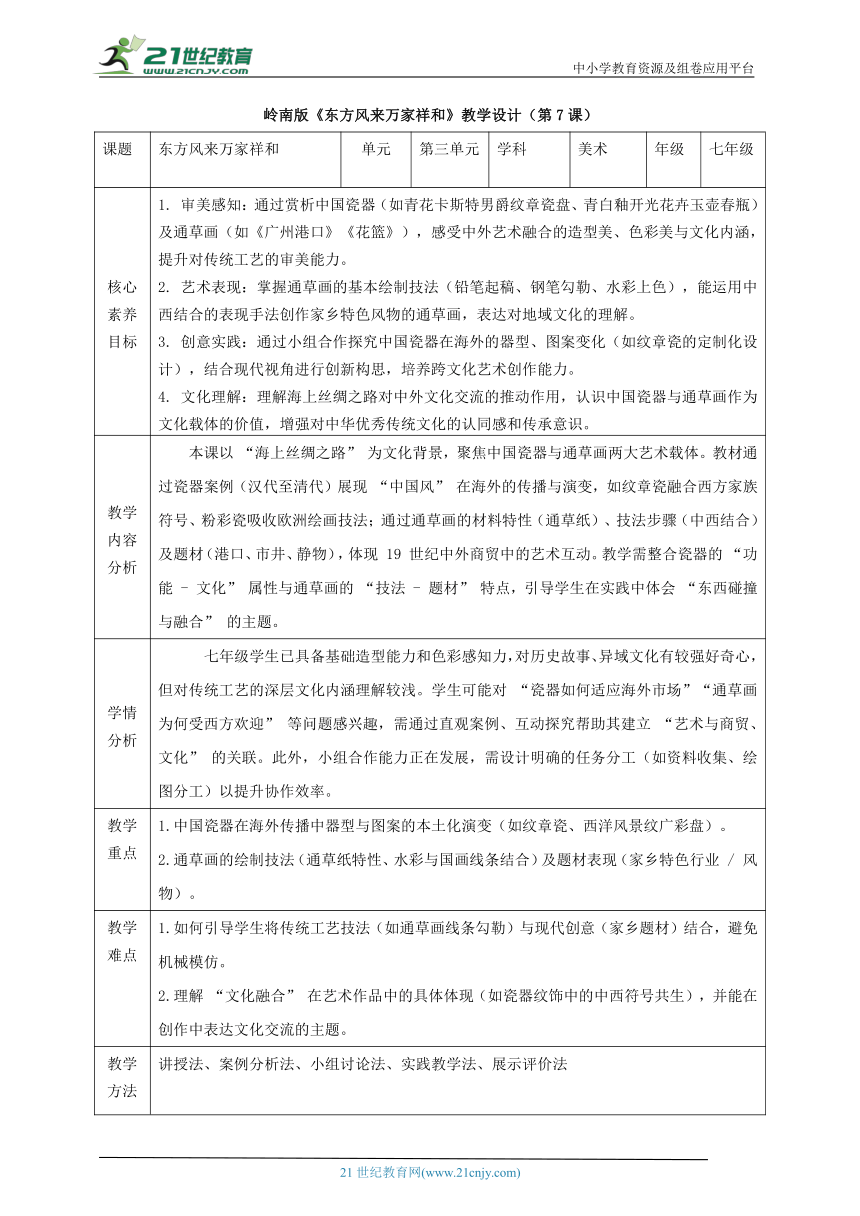

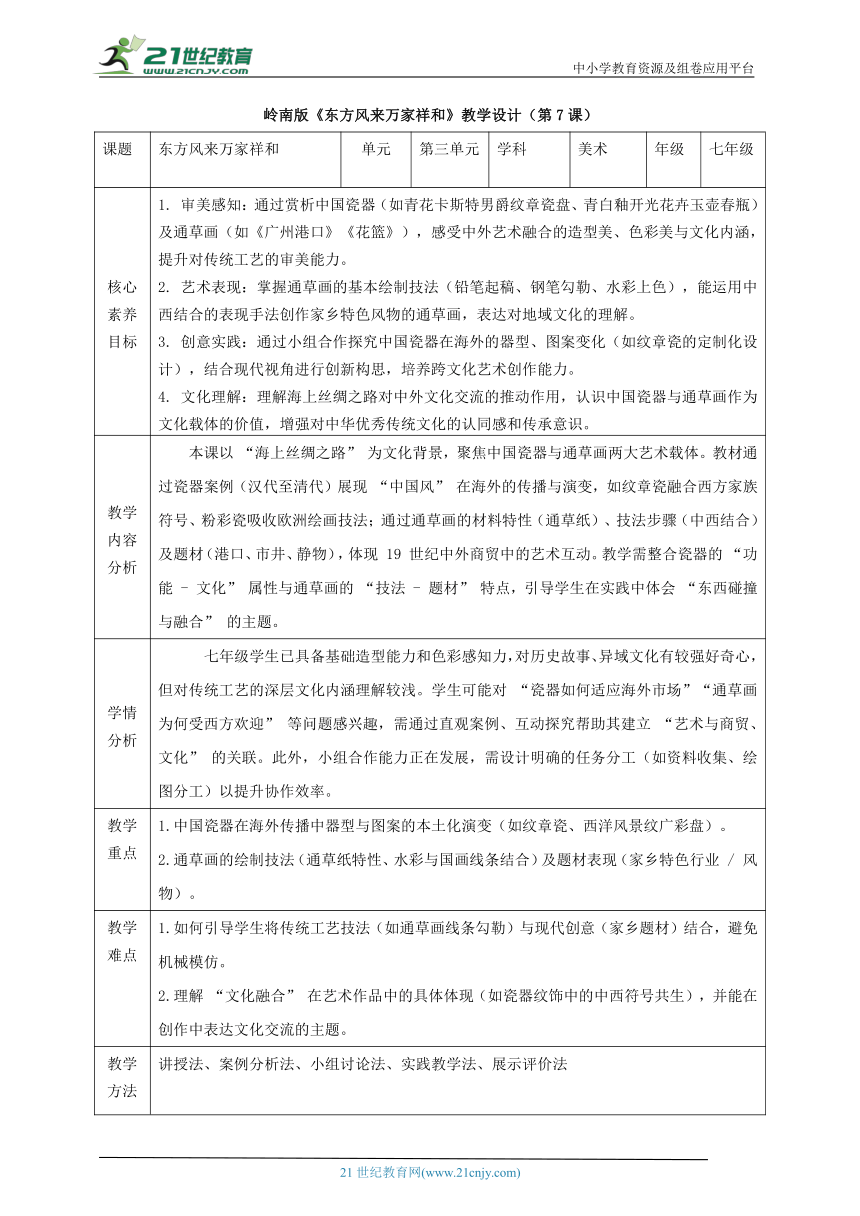

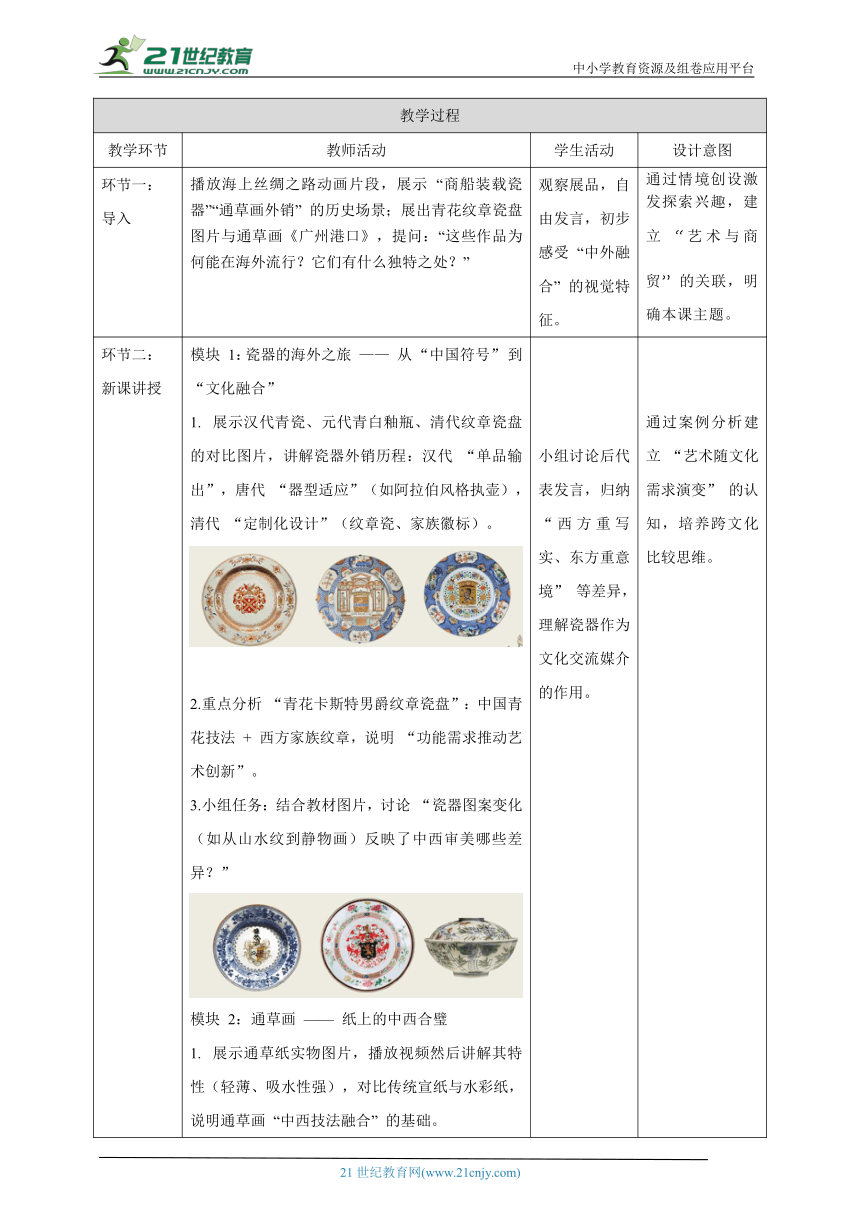

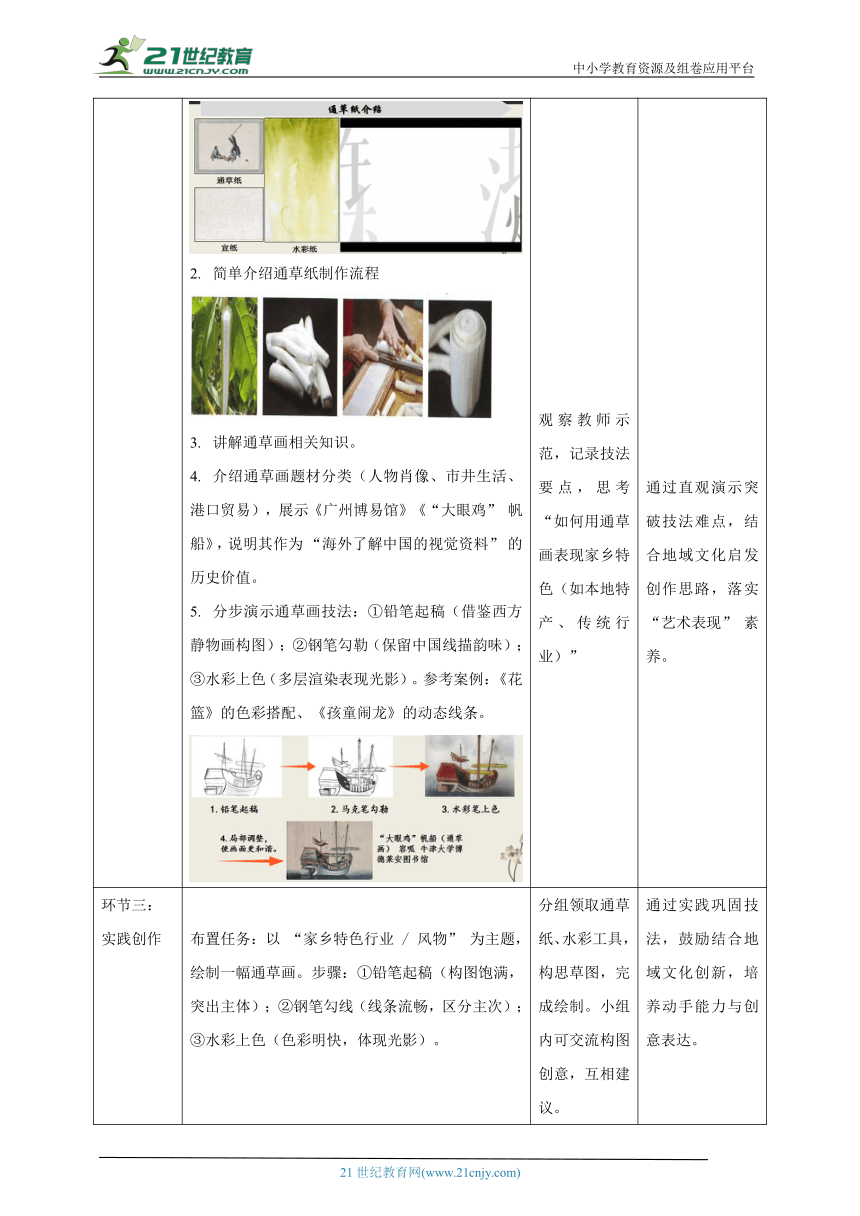

环节二:新课讲授 模块 1:瓷器的海外之旅 —— 从 “中国符号” 到 “文化融合”展示汉代青瓷、元代青白釉瓶、清代纹章瓷盘的对比图片,讲解瓷器外销历程:汉代 “单品输出”,唐代 “器型适应”(如阿拉伯风格执壶),清代 “定制化设计”(纹章瓷、家族徽标)。2.重点分析 “青花卡斯特男爵纹章瓷盘”:中国青花技法 + 西方家族纹章,说明 “功能需求推动艺术创新”。3.小组任务:结合教材图片,讨论 “瓷器图案变化(如从山水纹到静物画)反映了中西审美哪些差异?”模块 2:通草画 —— 纸上的中西合璧展示通草纸实物图片,播放视频然后讲解其特性(轻薄、吸水性强),对比传统宣纸与水彩纸,说明通草画 “中西技法融合” 的基础。简单介绍通草纸制作流程讲解通草画相关知识。介绍通草画题材分类(人物肖像、市井生活、港口贸易),展示《广州博易馆》《“大眼鸡” 帆船》,说明其作为 “海外了解中国的视觉资料” 的历史价值。分步演示通草画技法:①铅笔起稿(借鉴西方静物画构图);②钢笔勾勒(保留中国线描韵味);③水彩上色(多层渲染表现光影)。参考案例:《花篮》的色彩搭配、《孩童闹龙》的动态线条。 小组讨论后代表发言,归纳 “西方重写实、东方重意境” 等差异,理解瓷器作为文化交流媒介的作用。观察教师示范,记录技法要点,思考 “如何用通草画表现家乡特色(如本地特产、传统行业)” 通过案例分析建立 “艺术随文化需求演变” 的认知,培养跨文化比较思维。通过直观演示突破技法难点,结合地域文化启发创作思路,落实 “艺术表现” 素养。

环节三:实践创作 布置任务:以 “家乡特色行业 / 风物” 为主题,绘制一幅通草画。步骤:①铅笔起稿(构图饱满,突出主体);②钢笔勾线(线条流畅,区分主次);③水彩上色(色彩明快,体现光影)。 分组领取通草纸、水彩工具,构思草图,完成绘制。小组内可交流构图创意,互相建议。 通过实践巩固技法,鼓励结合地域文化创新,培养动手能力与创意表达。

环节四:作品展示与交流 投影展示学生作品。引导学生从 “题材选择”“技法运用”“文化融合表达” 三方面互评。 小组代表介绍作品:如 “我画的是家乡的茶园,用通草纸的纹理表现茶叶的质感,线条借鉴了青花瓷的缠枝纹”。互评投票:选出 “最具文化融合创意奖”“最佳技法表现奖”,颁发小奖品(如迷你通草画书签)。 通过展示提升表达能力,通过互评强化对 “文化融合” 的理解,落实 “审美感知” 与 “文化理解” 目标。

课堂小结 回顾本课重点:中国瓷器与通草画如何通过 “器型、图案、技法” 的融合,成为海上丝绸之路的文化使者。强调 “艺术因交流而丰富,文化因互鉴而发展”。 分享本课收获,如 “原来瓷器上的外国图案是为了适应当地市场”“通草画的纸居然是植物做的,很特别”。 总结知识要点,升华文化主题,强化对传统工艺的情感认同。

课后作业 1.基础任务:为家人讲解通草画的特点,并尝试用普通水彩纸临摹一幅课堂作品。2.拓展任务:搜集本地与 “海上丝绸之路” 相关的历史遗迹或传统工艺(如广彩、陶瓷窑址),拍摄照片并记录其文化价值,下节课分享。

学生活动 活动一:以小组为单位,探讨瓷器发展历史,了解“中国风”的特征,说说中国瓷器传播到海外后,在器型、图案等方面发生了什么变化。活动二:通草画是19世纪海上丝绸之路商贸中广受海外市场欢迎的一种绘画样式。了解清代通草画作品中,除了人物肖像,还有哪些内容题材。

教学反思 1.是否通过案例有效激发学生对 “文化融合” 的理解?可观察学生在讨论及创作中是否主动关联中外元素。2.通草画技法演示是否清晰?部分学生可能因材料陌生(通草纸易破)导致创作受阻,需提前准备备用材料并强调用笔力度。3.小组讨论环节是否充分?可优化任务分工(如组长记录、组员发言),确保每位学生参与。

图形

图文

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

岭南版《东方风来万家祥和》教学设计(第7课)

课题 东方风来万家祥和 单元 第三单元 学科 美术 年级 七年级

核心素养目标 审美感知:通过赏析中国瓷器(如青花卡斯特男爵纹章瓷盘、青白釉开光花卉玉壶春瓶)及通草画(如《广州港口》《花篮》),感受中外艺术融合的造型美、色彩美与文化内涵,提升对传统工艺的审美能力。艺术表现:掌握通草画的基本绘制技法(铅笔起稿、钢笔勾勒、水彩上色),能运用中西结合的表现手法创作家乡特色风物的通草画,表达对地域文化的理解。创意实践:通过小组合作探究中国瓷器在海外的器型、图案变化(如纹章瓷的定制化设计),结合现代视角进行创新构思,培养跨文化艺术创作能力。文化理解:理解海上丝绸之路对中外文化交流的推动作用,认识中国瓷器与通草画作为文化载体的价值,增强对中华优秀传统文化的认同感和传承意识。

教学内容分析 本课以 “海上丝绸之路” 为文化背景,聚焦中国瓷器与通草画两大艺术载体。教材通过瓷器案例(汉代至清代)展现 “中国风” 在海外的传播与演变,如纹章瓷融合西方家族符号、粉彩瓷吸收欧洲绘画技法;通过通草画的材料特性(通草纸)、技法步骤(中西结合)及题材(港口、市井、静物),体现 19 世纪中外商贸中的艺术互动。教学需整合瓷器的 “功能 - 文化” 属性与通草画的 “技法 - 题材” 特点,引导学生在实践中体会 “东西碰撞与融合” 的主题。

学情分析 七年级学生已具备基础造型能力和色彩感知力,对历史故事、异域文化有较强好奇心,但对传统工艺的深层文化内涵理解较浅。学生可能对 “瓷器如何适应海外市场”“通草画为何受西方欢迎” 等问题感兴趣,需通过直观案例、互动探究帮助其建立 “艺术与商贸、文化” 的关联。此外,小组合作能力正在发展,需设计明确的任务分工(如资料收集、绘图分工)以提升协作效率。

教学重点 1.中国瓷器在海外传播中器型与图案的本土化演变(如纹章瓷、西洋风景纹广彩盘)。2.通草画的绘制技法(通草纸特性、水彩与国画线条结合)及题材表现(家乡特色行业 / 风物)。

教学难点 1.如何引导学生将传统工艺技法(如通草画线条勾勒)与现代创意(家乡题材)结合,避免机械模仿。2.理解 “文化融合” 在艺术作品中的具体体现(如瓷器纹饰中的中西符号共生),并能在创作中表达文化交流的主题。

教学方法 讲授法、案例分析法、小组讨论法、实践教学法、展示评价法

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一:导入 播放海上丝绸之路动画片段,展示 “商船装载瓷器”“通草画外销” 的历史场景;展出青花纹章瓷盘图片与通草画《广州港口》,提问:“这些作品为何能在海外流行?它们有什么独特之处?” 观察展品,自由发言,初步感受 “中外融合” 的视觉特征。 通过情境创设激发探索兴趣,建立 “艺术与商贸” 的关联,明确本课主题。

环节二:新课讲授 模块 1:瓷器的海外之旅 —— 从 “中国符号” 到 “文化融合”展示汉代青瓷、元代青白釉瓶、清代纹章瓷盘的对比图片,讲解瓷器外销历程:汉代 “单品输出”,唐代 “器型适应”(如阿拉伯风格执壶),清代 “定制化设计”(纹章瓷、家族徽标)。2.重点分析 “青花卡斯特男爵纹章瓷盘”:中国青花技法 + 西方家族纹章,说明 “功能需求推动艺术创新”。3.小组任务:结合教材图片,讨论 “瓷器图案变化(如从山水纹到静物画)反映了中西审美哪些差异?”模块 2:通草画 —— 纸上的中西合璧展示通草纸实物图片,播放视频然后讲解其特性(轻薄、吸水性强),对比传统宣纸与水彩纸,说明通草画 “中西技法融合” 的基础。简单介绍通草纸制作流程讲解通草画相关知识。介绍通草画题材分类(人物肖像、市井生活、港口贸易),展示《广州博易馆》《“大眼鸡” 帆船》,说明其作为 “海外了解中国的视觉资料” 的历史价值。分步演示通草画技法:①铅笔起稿(借鉴西方静物画构图);②钢笔勾勒(保留中国线描韵味);③水彩上色(多层渲染表现光影)。参考案例:《花篮》的色彩搭配、《孩童闹龙》的动态线条。 小组讨论后代表发言,归纳 “西方重写实、东方重意境” 等差异,理解瓷器作为文化交流媒介的作用。观察教师示范,记录技法要点,思考 “如何用通草画表现家乡特色(如本地特产、传统行业)” 通过案例分析建立 “艺术随文化需求演变” 的认知,培养跨文化比较思维。通过直观演示突破技法难点,结合地域文化启发创作思路,落实 “艺术表现” 素养。

环节三:实践创作 布置任务:以 “家乡特色行业 / 风物” 为主题,绘制一幅通草画。步骤:①铅笔起稿(构图饱满,突出主体);②钢笔勾线(线条流畅,区分主次);③水彩上色(色彩明快,体现光影)。 分组领取通草纸、水彩工具,构思草图,完成绘制。小组内可交流构图创意,互相建议。 通过实践巩固技法,鼓励结合地域文化创新,培养动手能力与创意表达。

环节四:作品展示与交流 投影展示学生作品。引导学生从 “题材选择”“技法运用”“文化融合表达” 三方面互评。 小组代表介绍作品:如 “我画的是家乡的茶园,用通草纸的纹理表现茶叶的质感,线条借鉴了青花瓷的缠枝纹”。互评投票:选出 “最具文化融合创意奖”“最佳技法表现奖”,颁发小奖品(如迷你通草画书签)。 通过展示提升表达能力,通过互评强化对 “文化融合” 的理解,落实 “审美感知” 与 “文化理解” 目标。

课堂小结 回顾本课重点:中国瓷器与通草画如何通过 “器型、图案、技法” 的融合,成为海上丝绸之路的文化使者。强调 “艺术因交流而丰富,文化因互鉴而发展”。 分享本课收获,如 “原来瓷器上的外国图案是为了适应当地市场”“通草画的纸居然是植物做的,很特别”。 总结知识要点,升华文化主题,强化对传统工艺的情感认同。

课后作业 1.基础任务:为家人讲解通草画的特点,并尝试用普通水彩纸临摹一幅课堂作品。2.拓展任务:搜集本地与 “海上丝绸之路” 相关的历史遗迹或传统工艺(如广彩、陶瓷窑址),拍摄照片并记录其文化价值,下节课分享。

学生活动 活动一:以小组为单位,探讨瓷器发展历史,了解“中国风”的特征,说说中国瓷器传播到海外后,在器型、图案等方面发生了什么变化。活动二:通草画是19世纪海上丝绸之路商贸中广受海外市场欢迎的一种绘画样式。了解清代通草画作品中,除了人物肖像,还有哪些内容题材。

教学反思 1.是否通过案例有效激发学生对 “文化融合” 的理解?可观察学生在讨论及创作中是否主动关联中外元素。2.通草画技法演示是否清晰?部分学生可能因材料陌生(通草纸易破)导致创作受阻,需提前准备备用材料并强调用笔力度。3.小组讨论环节是否充分?可优化任务分工(如组长记录、组员发言),确保每位学生参与。

图形

图文

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录