江苏省盐城市射阳县射阳中学2025届高三下学期全真模拟(1)语文试卷(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省盐城市射阳县射阳中学2025届高三下学期全真模拟(1)语文试卷(图片版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 18:11:50 | ||

图片预览

文档简介

2025届高三全真模拟1

语文学科试题

总分:150分时间:150分钟

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

春秋战因之际,出現了一种上下相连的“深衣”服制。深衣的裁制在尺寸和样式上有非常细致

的规定,具体来讲体现为:上衣用布六幅,下裳用布六幅,共十二畅,象征一年的十二个月:袖口

为图形,如規,象征应规而行:方形的文领如矩,窝意遵礼法而不逾矩:背面的中缝延仲至脚踩,

依旧笔直如墨线,象征着为政端方正直:下衣的底边如种杆秤垒,显示出公平正义的处世智慧。

(摘编自邹蕴《庄子的“宇宙身体”观及其美学意涵》)

材料二:

深衣是《礼记》记载的一种极具传统文化内涵的服饰,从古至今都备受学人关注。古人对深衣

形制的研究由来已久,现存“深衣”文献的记录最早可溯源至《礼记》。古代偏者解析深衣形制多

采用文字考释的方式逐句解经,此方式有利于对经文内容做细致深入的分祈,但难以突显诸家在深

衣形制观点上的差异。从先秦至唐代与深衣形制相关的文献多集中在唐代《礼记正义》中。据《礼

记正义》记载,汉唐经学家在解释“衽”时认为,衽在深衣发幅之劣。宋至宋末元初,衫在裳(或

衣裳)旁,属连之不殊裳前后。其中司马光、朱熹、金履祥所言之“衽”不包括衣之两旁,仅在裳

处:而陈拆《深衣说》中的“衽”则指衣裳两旁,不仅限于裘,此处的衣裘两旁,是指深衣穿着状

态下的两侧。元明时期,衽为上衣衣襟,具体指前襟相交时购前之左右福。济代,衽在裳旁,是下

裳两解斜我交裂的部分。

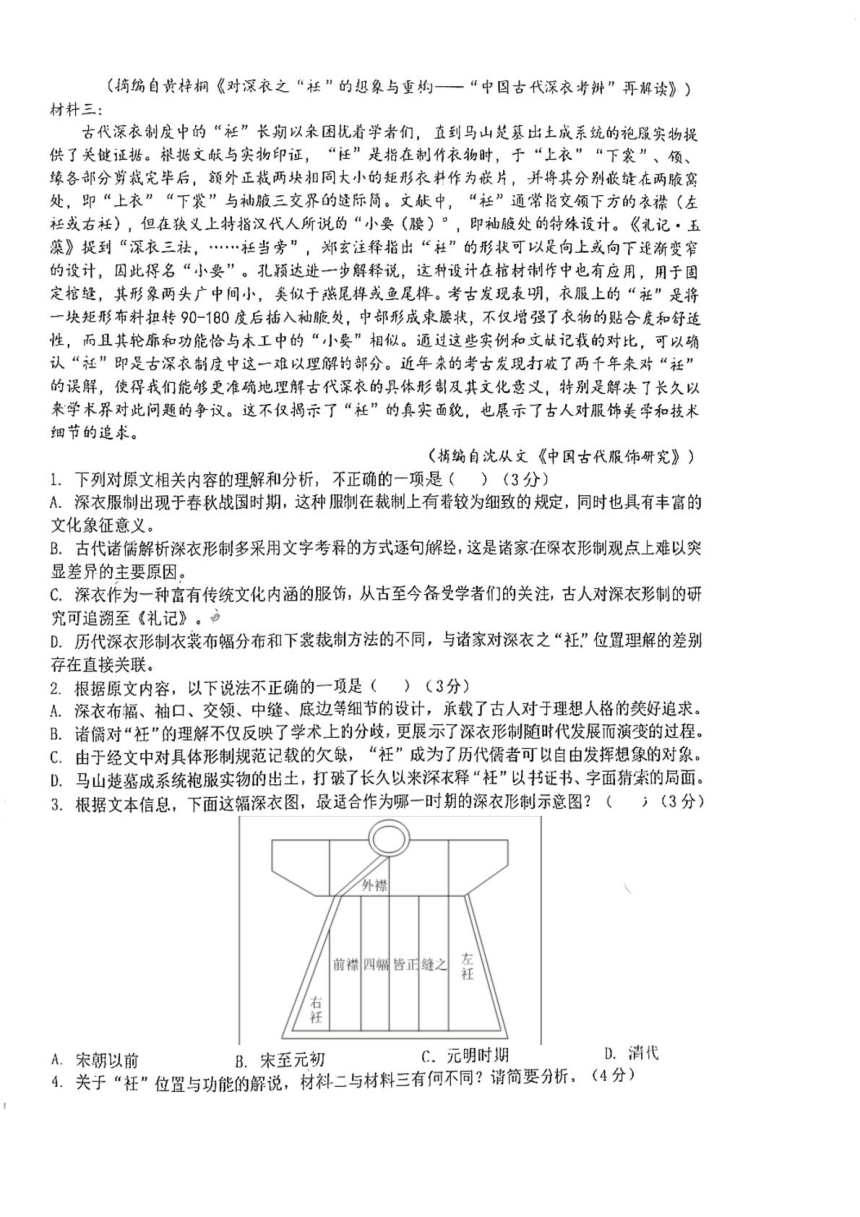

诸家对深衣之“衽”位置理解的差别,还直接引发了深衣形制—即衣袋布幅分布和下裳裁制

方法的差异。‘宋至宋末元初时,深衣之“衫”是深衣穿着两襟相掩后,在腋下之裳旁,隔连之不殊

裳之前后的部分,即衽是裳旁边之斜裁部分,裳右边的前后衽是分开的,左边前后衽是缝合在一起

的。此深衣裁制用布十幅,衽不需单独记幅。上衣四福,衣身用布二幅,衣袖用布二幅。下袋六幅,

裁制用交解之法:每一幅交解为两片,一头广,一头换, 头之长是广头之半,袂头向上连属上衣。

因此,上衣衣身二幅中屈反折为四片,下裳六福交解为十二片,上衣一片连接下裳三片。

元明时期,深衣之“衫”指上衣左右斜裁之衣襟。此深衣裁制用布十一福,上衣五福,衣与袖

各二幅,比宋至宋木元初时期的深衣多连属左右衣襟的“衽”一福。下裳六幅,栽制亦用交解之法,

由六幅交解为十二片。因此,深衣上衣衣身二幅中屈反折为四片,加“衽”用一幅斜栽为二片,共

六片。

清代时,深衣之“社”被解读为深衣下裳旁布幅交裂的部分。此深衣形制用布共十一幅,上衣

五幅,衣身用布二幅,衣袖用布二幅。衽用一简,似元明时期斜裁,但仅接右外襟,无左内襟。下

裳六福,采用正裁搭配交裂的方式,下裳前后四幅皆正裁,为八片,唯有两侧之衽用布二幅斜裁为

四片,共十二片。

古时困扰儒生的深衣之“衽”,正是今天解读历代深衣之制的关健。经文中对具体形制趔范记

载的欠缺,让“衽”具有了可以想象的空间:而不同时代对“衽”的诠释,则是儒者基于本朗服装

对深衣送行想象重构的具休表现。中固古代深衣考沸史,揭示了以儒生为代表的知识分子造衣制物

的思想理念,是历代偏生的服饰理想与精神寄托:同时,它还是映照历代服装的一面统子,随着时

间的更迭,勾勒出中国古代服饰的演变轨迹与时代风貌。

语文学科试题

总分:150分时间:150分钟

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

春秋战因之际,出現了一种上下相连的“深衣”服制。深衣的裁制在尺寸和样式上有非常细致

的规定,具体来讲体现为:上衣用布六幅,下裳用布六幅,共十二畅,象征一年的十二个月:袖口

为图形,如規,象征应规而行:方形的文领如矩,窝意遵礼法而不逾矩:背面的中缝延仲至脚踩,

依旧笔直如墨线,象征着为政端方正直:下衣的底边如种杆秤垒,显示出公平正义的处世智慧。

(摘编自邹蕴《庄子的“宇宙身体”观及其美学意涵》)

材料二:

深衣是《礼记》记载的一种极具传统文化内涵的服饰,从古至今都备受学人关注。古人对深衣

形制的研究由来已久,现存“深衣”文献的记录最早可溯源至《礼记》。古代偏者解析深衣形制多

采用文字考释的方式逐句解经,此方式有利于对经文内容做细致深入的分祈,但难以突显诸家在深

衣形制观点上的差异。从先秦至唐代与深衣形制相关的文献多集中在唐代《礼记正义》中。据《礼

记正义》记载,汉唐经学家在解释“衽”时认为,衽在深衣发幅之劣。宋至宋末元初,衫在裳(或

衣裳)旁,属连之不殊裳前后。其中司马光、朱熹、金履祥所言之“衽”不包括衣之两旁,仅在裳

处:而陈拆《深衣说》中的“衽”则指衣裳两旁,不仅限于裘,此处的衣裘两旁,是指深衣穿着状

态下的两侧。元明时期,衽为上衣衣襟,具体指前襟相交时购前之左右福。济代,衽在裳旁,是下

裳两解斜我交裂的部分。

诸家对深衣之“衽”位置理解的差别,还直接引发了深衣形制—即衣袋布幅分布和下裳裁制

方法的差异。‘宋至宋末元初时,深衣之“衫”是深衣穿着两襟相掩后,在腋下之裳旁,隔连之不殊

裳之前后的部分,即衽是裳旁边之斜裁部分,裳右边的前后衽是分开的,左边前后衽是缝合在一起

的。此深衣裁制用布十幅,衽不需单独记幅。上衣四福,衣身用布二幅,衣袖用布二幅。下袋六幅,

裁制用交解之法:每一幅交解为两片,一头广,一头换, 头之长是广头之半,袂头向上连属上衣。

因此,上衣衣身二幅中屈反折为四片,下裳六福交解为十二片,上衣一片连接下裳三片。

元明时期,深衣之“衫”指上衣左右斜裁之衣襟。此深衣裁制用布十一福,上衣五福,衣与袖

各二幅,比宋至宋木元初时期的深衣多连属左右衣襟的“衽”一福。下裳六幅,栽制亦用交解之法,

由六幅交解为十二片。因此,深衣上衣衣身二幅中屈反折为四片,加“衽”用一幅斜栽为二片,共

六片。

清代时,深衣之“社”被解读为深衣下裳旁布幅交裂的部分。此深衣形制用布共十一幅,上衣

五幅,衣身用布二幅,衣袖用布二幅。衽用一简,似元明时期斜裁,但仅接右外襟,无左内襟。下

裳六福,采用正裁搭配交裂的方式,下裳前后四幅皆正裁,为八片,唯有两侧之衽用布二幅斜裁为

四片,共十二片。

古时困扰儒生的深衣之“衽”,正是今天解读历代深衣之制的关健。经文中对具体形制趔范记

载的欠缺,让“衽”具有了可以想象的空间:而不同时代对“衽”的诠释,则是儒者基于本朗服装

对深衣送行想象重构的具休表现。中固古代深衣考沸史,揭示了以儒生为代表的知识分子造衣制物

的思想理念,是历代偏生的服饰理想与精神寄托:同时,它还是映照历代服装的一面统子,随着时

间的更迭,勾勒出中国古代服饰的演变轨迹与时代风貌。

同课章节目录