统编版历史七年级上册第四单元第19课《北朝政治和北方民族大交融》练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版历史七年级上册第四单元第19课《北朝政治和北方民族大交融》练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 404.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 20:26:05 | ||

图片预览

文档简介

统编版历史七年级上册第四单元第19课《北朝政治和北方民族大交融》练习题

一、选择题

1.公元494年迁都洛阳,推行改革的皇帝是( )

A.秦始皇 B.汉武帝 C.光武帝 D.北魏孝文帝

2.“(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官.”对此诏令内容理解准确的是( )

A.在朝廷必须使用汉语,违反者免其官职

B.采用汉族的官制,惩治违法的官员

C.朝廷令所有的鲜卑人都说汉语

D.朝廷有权惩处违法官员

3.《中国成语大会》是继《中国汉字听写大会》之后,又一档具有重大影响力的大型电视文化节目。在中国成语大会上,某位选手抽到下图中的题目,请问图中的横线上应填写( )

战役:________ 成语:投鞭断流 草木皆兵 风声鹤唳

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.赤壁之战

4.439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。建立北魏政权的少数民族是( )

A.匈奴 B.鲜卑 C.氐 D.羌

5.魏晋南北朝时期少数民族的迁徙引起了其住所、饮食、民族语言、风俗习惯等方面的变化,同 时,汉族的生活习惯和习俗文化也在悄然发生变化。这说明当时( )

A.统一国家建立 B.民族交融加强 C.民族习俗消失 D.中外联系密切

6.在魏晋南北朝时期,北方的面食(烙饼、馅饼)传入到南方,南方的酿酒、豆制品制作、菜肴烹饪术传入北方。这主要说明的问题是( )

A.民族交融 B.国家统一 C.文学繁荣 D.社会稳定

7.《魏书》载:“魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:‘夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。’”这一号令( )

A.引发了农民起义导致北魏灭亡 B.推动了北魏完成了全国统一

C.阻碍了中原社会发展 D.促进了北方的民族交融

8.魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音。……三十已下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”《资治通鉴》这段记载,反映的是( )

A.汉文帝以德化民 B.汉武帝独尊儒术

C.光武帝释放奴婢 D.孝文帝改用汉语

9.魏晋南北朝时期,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验。北朝政权的统治者与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式。孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言。西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。这表明( )

A.孝文帝改革使民族隔阂消解 B.当时出现了民族交融的高潮

C.各民族之间的偏见完全消除 D.“胡”“汉”观念已经彻底淡薄

10.下图所示历史人物是推动北魏改革的重要人物。他即位后,立志用文治移风易俗,推行汉化措施。下列属于他采取的统治措施有( )

①以汉服代替鲜卑服②颁布“推恩令”③迁都洛阳 ④鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.(孝文帝)诏:不得以北俗语言于朝廷,若有违者,免所居官。孝文帝此举( )

A.促进了民族交融 B.有利于北魏对北方统一

C.消除了民族隔阂 D.使北魏放弃了鲜卑语言

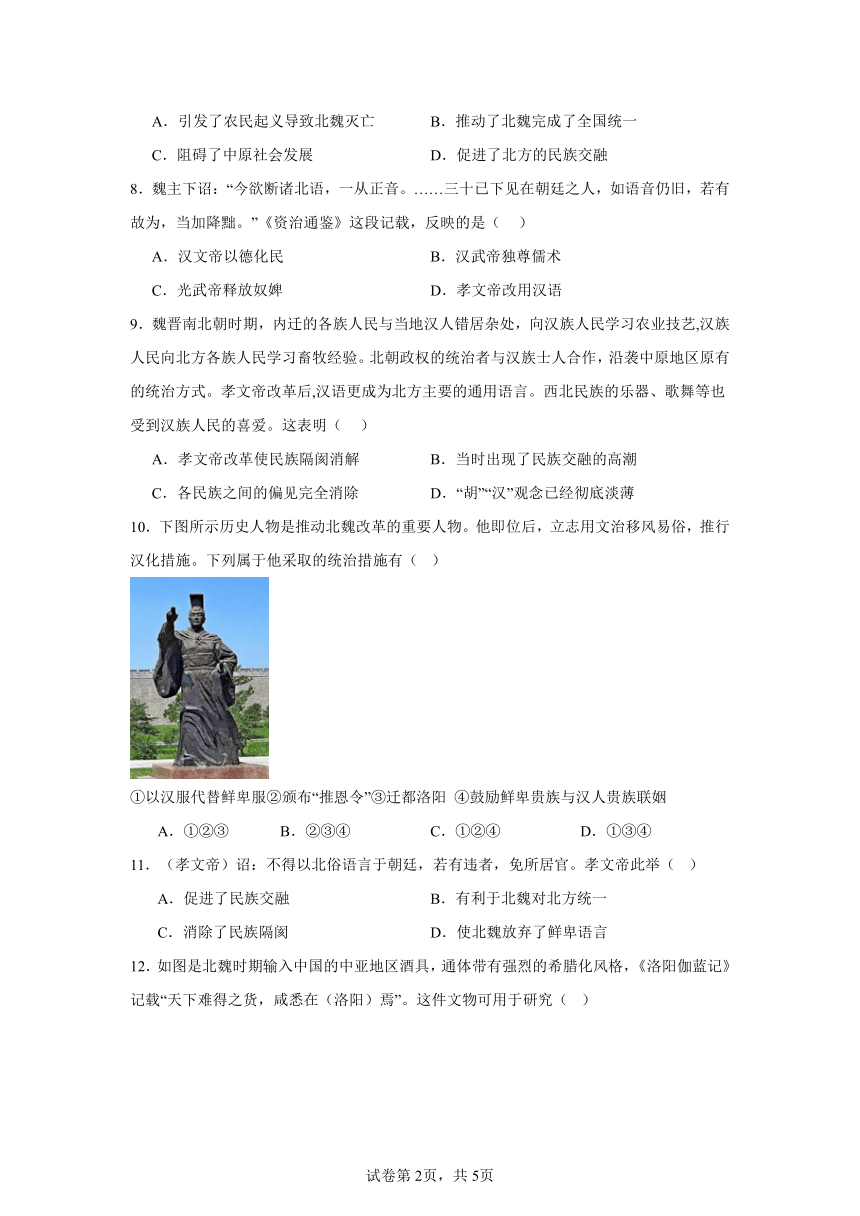

12.如图是北魏时期输入中国的中亚地区酒具,通体带有强烈的希腊化风格,《洛阳伽蓝记》记载“天下难得之货,咸悉在(洛阳)焉”。这件文物可用于研究( )

鎏金镶嵌高足青铜杯

A.北魏农业技术的进步 B.北魏时期的中外交流

C.鲜卑族风俗习惯的改变 D.北魏手工业技术的成熟

二、材料题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 孝文帝改革最为关键的一步,是将首都由平城迁往洛阳。当北魏由北族征服王朝向中原正统王朝转型之时,平城就显得相当偏僻了。至于洛阳,作为汉晋故都,位于中原内地,号称“天下之中”,这里才是华夏正统的象征。在“王者居中”的传统观念下,唯有迁都洛阳,非汉民族建立的北魏才有资格与江南的汉族王朝争夺天下正统。

材料二 迁都洛阳之后,孝文帝开始了革除鲜卑旧俗、系统推行汉化的全面改革。比如禁着胡服……参照汉晋旧制与南朝典章制度,审定新的律令、官制与朝仪。至此,不仅鲜卑民族的诗书礼乐、衣食住行已经与汉人没有多少区别,而且洛阳也再次成为北方地区的政治与文化中心。

(1)据材料一,指出孝文帝迁都洛阳的原因。

(2)据材料二并结合所学知识概括孝文帝改革的主要措施,将省略号处补充完整。

(3)据材料二,说明孝文帝改革的重大影响。

三、综合题

14.阅读材料,回答问题。

材料一:中华文明的特点是统一和连续。……曾有许多游牧部族侵入中国,甚至还取代某些王朝而代之;但是,不是中国人被迫接受入侵者的语言、习俗或畜牧经济,相反,是入侵者总是被迅速、完全地中国化。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,魏晋南北朝时期的哪一史实最能证明“入侵者总是被迅速、完全地中国化”?有何具体措施(至少写2个)?

材料二:魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。”

——引自《资治通鉴》

(2)材料二中“魏主下诏”进行改革,起到了什么作用?

材料三:魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,他们向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向他们学习畜牧经验。十六国北朝政权的统治者,沿袭中原地区原有的统治方式。西晋时期,内迁各族大多使用汉语,汉族人民喜爱西北民族的乐器、歌舞。随着经济、文化的交流与融汇,“胡”“汉”观念逐渐淡薄。北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

——据部颁统编教材《中国历史》(七年级上册)

(3)根据材料二指出,“北方地区民族的交往、交流与交融”产生了哪些积极影响?

15.三国两晋南北朝的时代特征为政权分立与民族交融。阅读材料,完成下列问题。

(1)在空缺处填写相关朝代的名称。

材料一 楚越之地(江南),地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕水耨…无积聚而多贫。

——《史记》

材料二 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(2)对比一下,《史记》和《宋书》中对江南地区的描述有什么不同?促使江南地区的开发原因有哪些?

材料三

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

乙旃 叔孙 勿忸于 于

丘穆陵 穆 尉迟 尉

(3)上表反映的是哪场改革的内容?请你再列举一项他实行的汉化措施,这次改革有什么作用?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A C B B A D D B D

题号 11 12

答案 A B

13.(1)①老都城平城偏僻不利于国家治理。②洛阳为“天下之中”,迁都洛阳有利于争夺天下。

(2)禁着胡服,以汉服代替鲜卑服;官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚;改鲜卑姓为汉姓。

(3)促进民族交融。

14.(1)史实:北魏孝文帝改革;

措施:迁都洛阳;易服装、说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学等。

(2)作用:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(3)积极影响:为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

15.(1)①西晋。②北魏。③东晋。

(2)不同:《史记》,江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。《宋书》,江南开发后,物产丰富,粮食产量高,手工业发达。

原因:南方社会安定;北人南迁带去大量劳动力、先进技术和生产工具;南方自然条件优越。

(3)改革:北魏孝文帝改革。内容:迁都洛阳、通汉婚、穿汉服。作用:增强了北魏的实力,促进了民族交融。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.公元494年迁都洛阳,推行改革的皇帝是( )

A.秦始皇 B.汉武帝 C.光武帝 D.北魏孝文帝

2.“(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官.”对此诏令内容理解准确的是( )

A.在朝廷必须使用汉语,违反者免其官职

B.采用汉族的官制,惩治违法的官员

C.朝廷令所有的鲜卑人都说汉语

D.朝廷有权惩处违法官员

3.《中国成语大会》是继《中国汉字听写大会》之后,又一档具有重大影响力的大型电视文化节目。在中国成语大会上,某位选手抽到下图中的题目,请问图中的横线上应填写( )

战役:________ 成语:投鞭断流 草木皆兵 风声鹤唳

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.赤壁之战

4.439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。建立北魏政权的少数民族是( )

A.匈奴 B.鲜卑 C.氐 D.羌

5.魏晋南北朝时期少数民族的迁徙引起了其住所、饮食、民族语言、风俗习惯等方面的变化,同 时,汉族的生活习惯和习俗文化也在悄然发生变化。这说明当时( )

A.统一国家建立 B.民族交融加强 C.民族习俗消失 D.中外联系密切

6.在魏晋南北朝时期,北方的面食(烙饼、馅饼)传入到南方,南方的酿酒、豆制品制作、菜肴烹饪术传入北方。这主要说明的问题是( )

A.民族交融 B.国家统一 C.文学繁荣 D.社会稳定

7.《魏书》载:“魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:‘夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。’”这一号令( )

A.引发了农民起义导致北魏灭亡 B.推动了北魏完成了全国统一

C.阻碍了中原社会发展 D.促进了北方的民族交融

8.魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音。……三十已下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”《资治通鉴》这段记载,反映的是( )

A.汉文帝以德化民 B.汉武帝独尊儒术

C.光武帝释放奴婢 D.孝文帝改用汉语

9.魏晋南北朝时期,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验。北朝政权的统治者与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式。孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言。西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。这表明( )

A.孝文帝改革使民族隔阂消解 B.当时出现了民族交融的高潮

C.各民族之间的偏见完全消除 D.“胡”“汉”观念已经彻底淡薄

10.下图所示历史人物是推动北魏改革的重要人物。他即位后,立志用文治移风易俗,推行汉化措施。下列属于他采取的统治措施有( )

①以汉服代替鲜卑服②颁布“推恩令”③迁都洛阳 ④鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.(孝文帝)诏:不得以北俗语言于朝廷,若有违者,免所居官。孝文帝此举( )

A.促进了民族交融 B.有利于北魏对北方统一

C.消除了民族隔阂 D.使北魏放弃了鲜卑语言

12.如图是北魏时期输入中国的中亚地区酒具,通体带有强烈的希腊化风格,《洛阳伽蓝记》记载“天下难得之货,咸悉在(洛阳)焉”。这件文物可用于研究( )

鎏金镶嵌高足青铜杯

A.北魏农业技术的进步 B.北魏时期的中外交流

C.鲜卑族风俗习惯的改变 D.北魏手工业技术的成熟

二、材料题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 孝文帝改革最为关键的一步,是将首都由平城迁往洛阳。当北魏由北族征服王朝向中原正统王朝转型之时,平城就显得相当偏僻了。至于洛阳,作为汉晋故都,位于中原内地,号称“天下之中”,这里才是华夏正统的象征。在“王者居中”的传统观念下,唯有迁都洛阳,非汉民族建立的北魏才有资格与江南的汉族王朝争夺天下正统。

材料二 迁都洛阳之后,孝文帝开始了革除鲜卑旧俗、系统推行汉化的全面改革。比如禁着胡服……参照汉晋旧制与南朝典章制度,审定新的律令、官制与朝仪。至此,不仅鲜卑民族的诗书礼乐、衣食住行已经与汉人没有多少区别,而且洛阳也再次成为北方地区的政治与文化中心。

(1)据材料一,指出孝文帝迁都洛阳的原因。

(2)据材料二并结合所学知识概括孝文帝改革的主要措施,将省略号处补充完整。

(3)据材料二,说明孝文帝改革的重大影响。

三、综合题

14.阅读材料,回答问题。

材料一:中华文明的特点是统一和连续。……曾有许多游牧部族侵入中国,甚至还取代某些王朝而代之;但是,不是中国人被迫接受入侵者的语言、习俗或畜牧经济,相反,是入侵者总是被迅速、完全地中国化。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,魏晋南北朝时期的哪一史实最能证明“入侵者总是被迅速、完全地中国化”?有何具体措施(至少写2个)?

材料二:魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。”

——引自《资治通鉴》

(2)材料二中“魏主下诏”进行改革,起到了什么作用?

材料三:魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,他们向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向他们学习畜牧经验。十六国北朝政权的统治者,沿袭中原地区原有的统治方式。西晋时期,内迁各族大多使用汉语,汉族人民喜爱西北民族的乐器、歌舞。随着经济、文化的交流与融汇,“胡”“汉”观念逐渐淡薄。北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

——据部颁统编教材《中国历史》(七年级上册)

(3)根据材料二指出,“北方地区民族的交往、交流与交融”产生了哪些积极影响?

15.三国两晋南北朝的时代特征为政权分立与民族交融。阅读材料,完成下列问题。

(1)在空缺处填写相关朝代的名称。

材料一 楚越之地(江南),地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕水耨…无积聚而多贫。

——《史记》

材料二 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(2)对比一下,《史记》和《宋书》中对江南地区的描述有什么不同?促使江南地区的开发原因有哪些?

材料三

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

乙旃 叔孙 勿忸于 于

丘穆陵 穆 尉迟 尉

(3)上表反映的是哪场改革的内容?请你再列举一项他实行的汉化措施,这次改革有什么作用?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A C B B A D D B D

题号 11 12

答案 A B

13.(1)①老都城平城偏僻不利于国家治理。②洛阳为“天下之中”,迁都洛阳有利于争夺天下。

(2)禁着胡服,以汉服代替鲜卑服;官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚;改鲜卑姓为汉姓。

(3)促进民族交融。

14.(1)史实:北魏孝文帝改革;

措施:迁都洛阳;易服装、说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学等。

(2)作用:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(3)积极影响:为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

15.(1)①西晋。②北魏。③东晋。

(2)不同:《史记》,江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。《宋书》,江南开发后,物产丰富,粮食产量高,手工业发达。

原因:南方社会安定;北人南迁带去大量劳动力、先进技术和生产工具;南方自然条件优越。

(3)改革:北魏孝文帝改革。内容:迁都洛阳、通汉婚、穿汉服。作用:增强了北魏的实力,促进了民族交融。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史