统编版六年级语文下册第一单元《习作:家乡的风俗》课件

文档属性

| 名称 | 统编版六年级语文下册第一单元《习作:家乡的风俗》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 83.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 10:00:25 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

第一单元

家乡的风俗

习作要求:

如果介绍一种家乡的风俗,要把这种风俗的由来、内容或活动形式、文化内涵等写清楚,也可以写出自己对这种风俗的看法。

如果写自己参加一次风俗活动的经历,要写清楚活动现场的情况并表达出自身的感受。

根据表达的需要,安排详略,突出重点。

重 点

难 点

重 点

家乡的风俗

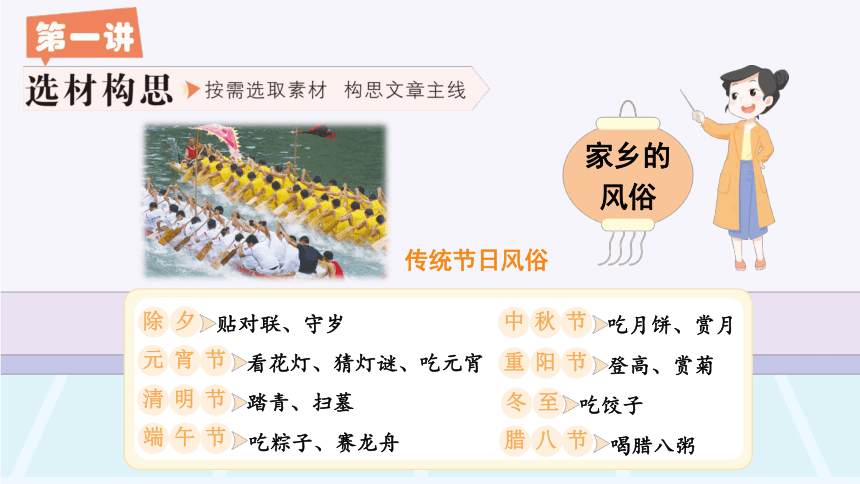

传统节日风俗

贴对联、守岁

除夕

看花灯、猜灯谜、吃元宵

元宵节

踏青、扫墓

清明节

端午节

吃粽子、赛龙舟

吃月饼、赏月

中秋节

登高、赏菊

重阳节

吃饺子

冬至

腊八节

喝腊八粥

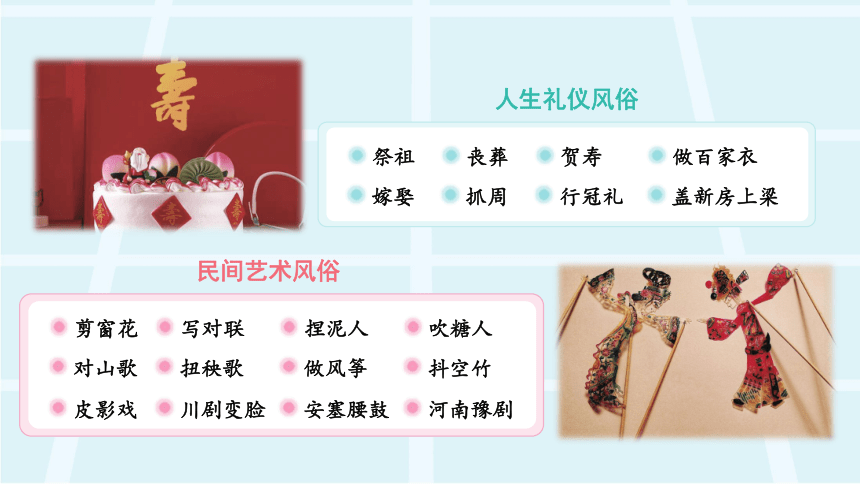

人生礼仪风俗

祭祖

丧葬

贺寿

做百家衣

嫁娶

抓周

行冠礼

盖新房上梁

民间艺术风俗

剪窗花

写对联

捏泥人

吹糖人

对山歌

扭秧歌

做风筝

抖空竹

皮影戏

川剧变脸

安塞腰鼓

河南豫剧

饮食风俗

菊花酒

打油茶

冻梨

北京烤鸭

竹筒饭

元宝茶

刀削面

羊肉泡馍

客家擂茶

五色糯米饭

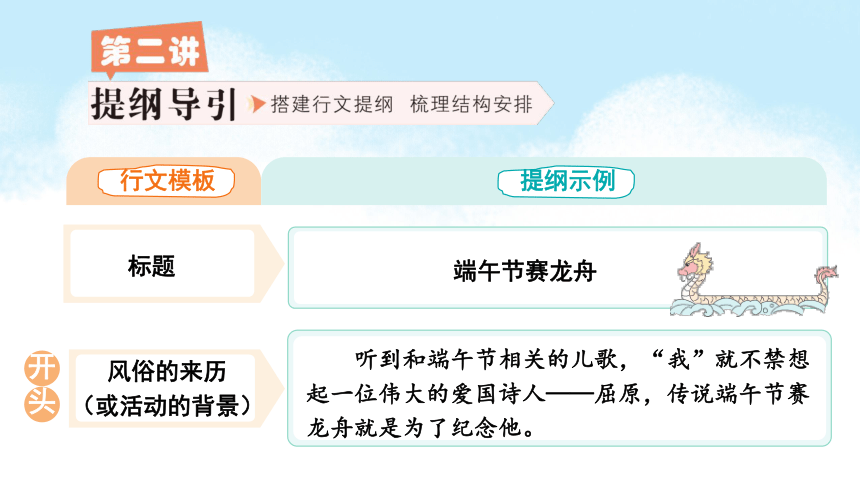

行文模板

提纲示例

风俗的来历

(或活动的背景)

开头

端午节赛龙舟

标题

听到和端午节相关的儿歌,“我”就不禁想起一位伟大的爱国诗人——屈原,传说端午节赛龙舟就是为了纪念他。

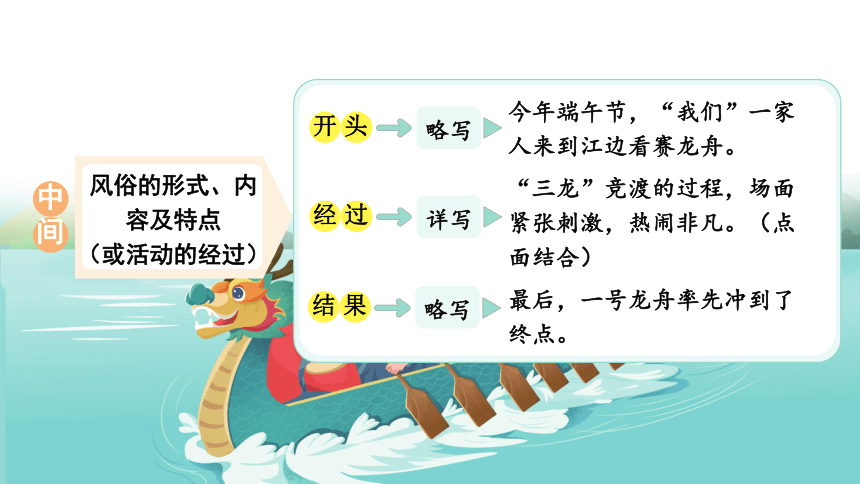

中间

风俗的形式、内容及特点

(或活动的经过)

今年端午节,“我们”一家人来到江边看赛龙舟。

“三龙”竞渡的过程,场面紧张刺激,热闹非凡。(点面结合)

最后,一号龙舟率先冲到了终点。

开头

略写

经过

详写

结果

略写

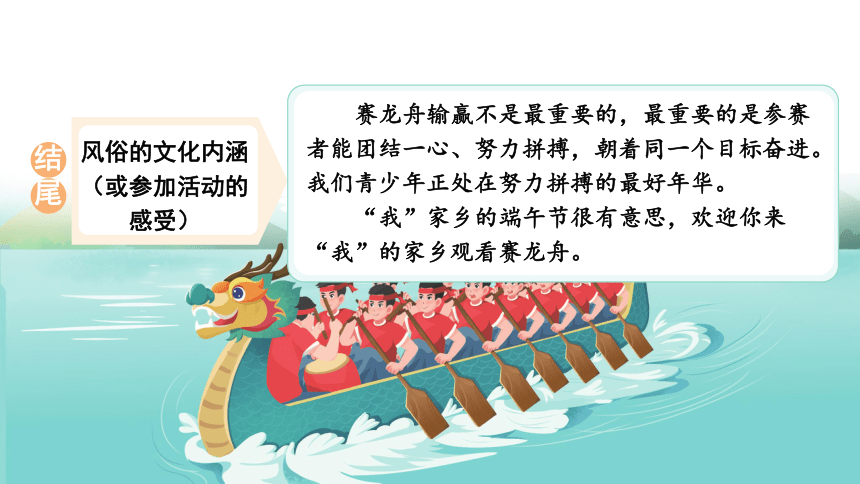

结尾

风俗的文化内涵

(或参加活动的感受)

赛龙舟输赢不是最重要的,最重要的是参赛者能团结一心、努力拼搏,朝着同一个目标奋进。我们青少年正处在努力拼搏的最好年华。

“我”家乡的端午节很有意思,欢迎你来“我”的家乡观看赛龙舟。

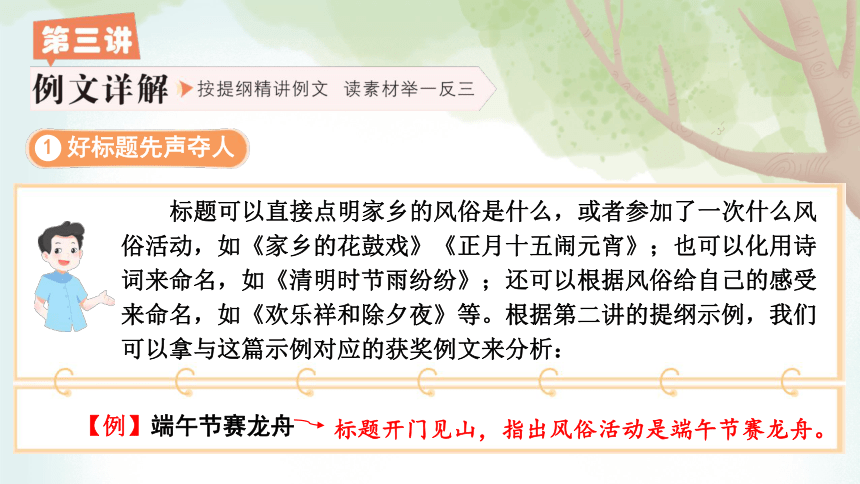

标题可以直接点明家乡的风俗是什么,或者参加了一次什么风俗活动,如《家乡的花鼓戏》《正月十五闹元宵》;也可以化用诗词来命名,如《清明时节雨纷纷》;还可以根据风俗给自己的感受来命名,如《欢乐祥和除夕夜》等。根据第二讲的提纲示例,我们可以拿与这篇示例对应的获奖例文来分析:

【例】端午节赛龙舟

标题开门见山,指出风俗活动是端午节赛龙舟。

好标题先声夺人

1

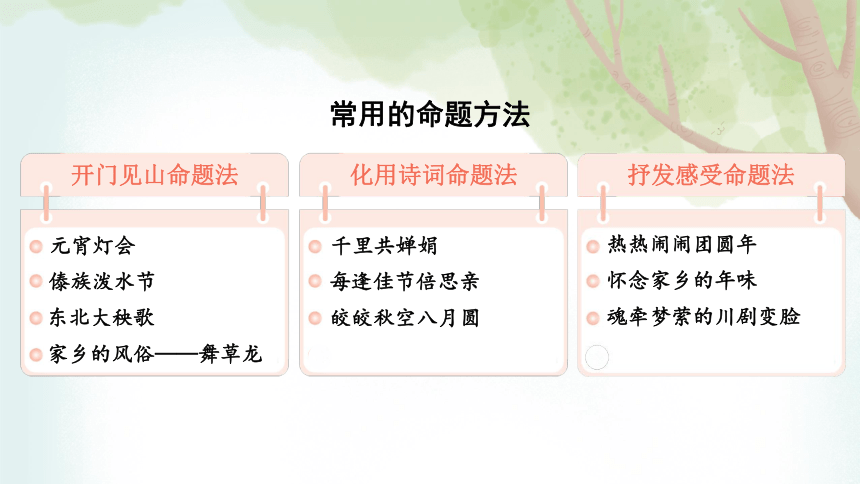

开门见山命题法

元宵灯会

傣族泼水节

东北大秧歌

家乡的风俗——舞草龙

化用诗词命题法

千里共婵娟

每逢佳节倍思亲

皎皎秋空八月圆

抒发感受命题法

热热闹闹团圆年

怀念家乡的年味

魂牵梦萦的川剧变脸

常用的命题方法

无论是介绍一种风俗,还是写自己参加的一次风俗活动,开头既可以直接点明这种风俗是什么,或参加这次活动的背景是什么;也可以由这种风俗的来历、特点、寓意等引出话题。如,获奖例文《端午节赛龙舟》是这样开头的:

【例】“五月五,是端阳。插艾叶,戴香囊。吃粽子,撒白糖,龙舟下水喜洋洋……”每当听到这首儿歌,我就不禁想起一位伟大的爱国诗人——屈原,传说端午节赛龙舟就是为了纪念他。

开篇点题,用儿歌引出要介绍的传统节日——端午节,并简要交代赛龙舟的来历,引起读者的阅读兴趣。

好开头引人注目

2

根据选材的不同,可以采用不同的开头方法

每年的农历五月初五这天,早上天还没亮,孩子们就从被窝里钻了出来,大人们也要早起准备箬竹叶、糯米、火腿丁等材料,端午节这天是忙碌又热闹的一天。(选自获奖例文《家乡的端午节》)

直奔主题法

设置悬念法

舞龙大家都看过吧,但是你们见过舞草龙吗?相信大家第一次听到“舞草龙”三个字时,一定很好奇吧。其实,舞草龙是我家乡的一种风俗,已经有几百年的历史了。(选自获奖例文《家乡的风俗——舞草龙》)

引用诗词(儿歌、民谣)法

“明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年……”皎洁的月光下,摇椅慢慢摇,虫儿轻轻唱,我不禁吟诵起苏轼的这首《水调歌头》。(选自获奖例文《花好月圆中秋节》)

好场面精彩纷呈

3

介绍某种风俗,可以选择一两个方面重点介绍其特点;写自己参加风俗活动的亲身经历,对活动场面的描写则是重点,注意点面结合,力求将活动场面描写得具体、生动。如,获奖例文《端午节赛龙舟》是这样描写场面的:

【例】今年端午节,我们一家人和往年一样,来到江边观看赛龙舟。你瞧,江边人山人海,到处呈现出一派喜气洋洋的节日景象。人们穿着各色衣裳,人流就像一道流动的彩虹。

略写赛龙舟开始前的现场画面,展现了活动现场的热闹与喜庆。(“面”的描写)

江面上,一艘艘龙舟并排静立;岸边,每组参赛者头上都绑着相同的头巾,身上都穿着统一的服装。他们像即将出征的战士,正在做热身运动。我从他们的眼中看到了必胜的信心。

赛龙舟开始了,一艘艘龙舟犹如一支支射出去的箭,势不可当。只见冲在前面的两条“蛟龙”上,鼓手坐在船头,一边大声喊着口号,一边抡起双臂使劲地敲打着锣鼓。伴着铿锵有力、节奏鲜明的锣鼓声,两队的桡(ráo)手们个个咬着牙,绷着脸,铆足劲儿,应着鼓点整齐划一地拼命向前划。

简单交代赛前参赛者的准备情况,为后面展开描写活动作铺垫。

对鼓手和桡手的神态、动作描写细致,让一个个干劲十足、信心满满的参赛者形象跃然纸上。(“点”的描写)

运用比喻的修辞手法,形象生动地表现了龙舟划行速度之快。(“面”的描写)

突然,有一条“蛟龙”追了上来,试图在两条龙舟的空隙处来一个“单龙出洞”,这下江面更热闹了。那两条龙舟发现情况不妙后,便奋力前行,左右夹击。后面那条也不甘示弱,桡手们嘴里喊着“一二,一二”,胳膊带动身体有规律地下腰转肩,划速越来越快,试图在两条龙舟间开辟出一席之地,“三龙”竞渡的场面甚是壮观!

此时,岸上的呐喊声、助威声震耳欲聋,响彻云霄,和着锣鼓声、划桨声、口号声,汇成了一首激昂雄浑的曲子。我目不转睛地盯着江面,生怕错过任何一个细节,所有人都深深地沉浸在这浓烈的节日气氛里。

重点描写了龙舟竞渡时你追我赶、紧张刺激的场面,一场视听盛宴仿佛就发生在读者面前,震撼人心。(点面结合)

其他观众和“我”的反应从侧面表现了赛龙舟的精彩。

可以采用点面结合的方法,从正面和侧面两个方面重点描写活动经过

随着一阵咚咚咚的锣鼓声,色彩艳丽的采莲船和威风喜庆的狮子、龙灯一齐上阵,现场欢乐的气氛一下子就被点燃了。演员们个个热情洋溢,表演得惟妙惟肖。他们有的双手扶着“船”,左摇右摆,模样十分滑稽;有的在一旁边扭动身子,边唱祝词,手上也没闲着,随着祝词敲锣打鼓。(选自获奖例文《热热闹闹采莲船》)

点面结合

只见老师傅拿起一个勺子,从铁桶里舀起满满一勺铁汁,扭腰甩臂,滚烫的铁汁便被洒到空中。顿时,铁汁四溅,夜空仿佛被炸开了一般。铁花如光亮的雨滴纷纷落下,又似繁星从天而降,流光似瀑,红里透金,光彩夺目。(选自获奖例文《精彩的打铁花》)

正面描写

仰头、俯身、爬行、缠绕……舞龙人将“龙”的各种姿势展现得生动逼真,引得观众掌声连连,喝彩声不断。有的人高举着手机,记录下这精彩的一幕;有几个小孩子手舞足蹈,兴奋地学着舞龙人的动作;我则目不转睛地盯着那条“龙”,生怕它会突然蹿到我的跟前。(选自获奖例文《金龙闹元宵》)

侧面描写

习作内容安排有序,详略得当,才能主次分明,突出重点。如,获奖例文《端午节赛龙舟》详写了比赛的场面,对比赛的结果则是这样安排的:

【例】最后,一号龙舟率先冲到了终点。获胜者挥舞着船桨,高呼着“我们赢了!我们赢了!”胜利之花在他们脸上绽放……这时,振奋人心的锣鼓声、呐喊声再次响起,既是对获胜队伍的祝贺,也是对遗憾败北队伍的鼓励。

好布局详略得当

4

简要交代活动结果,运用比喻的修辞手法生动表现出获胜者的喜悦之情。

根据选材的不同,可以有详有略地安排习作内容

羊肠汤的味道让人回味无穷。夹一段羊肠放进嘴里嚼一嚼,嫩嫩的,脆脆的,满口留香。喝一口羊肠汤,咸淡适中,只有羊肠的鲜嫩融入其中,没有一丝一毫的膻味。浓浓的汤汁顺着喉咙流到胃里,暖暖的,呵出来的气也是热热的。喝完一碗,黏黏的膏脂糊住了嘴唇,忍不住舔一舔,唇齿留香。(选自获奖例文《美味的沧州羊肠汤》)

清明节还有插柳的风俗,据说插柳是为了纪念神农氏。有的地方人们把柳枝插在屋檐下,用来预报天气。(选自获奖例文《家乡的清明节》)

好结尾画龙点睛

5

习作的结尾可以写对风俗的思考、评价、建议或参加风俗活动的体验、感受,这样不仅能深化文章的主题,还能引起读者的共鸣。如,获奖例文《端午节赛龙舟》是这样结尾的:

【例】比赛结束了,我们一家人依依不舍地离开江边。回家的路上,我们兴奋地谈论着龙舟赛精彩的画面,意犹未尽。我知道,赛龙舟输赢不是最重要的,最重要的是参赛者能团结一心、努力拼搏,朝着同一个目标奋进。我们青少年不正处在努力拼搏的最好年华吗?

我家乡的端午节有意思吧!欢迎你来我的家乡观看赛龙舟。

小作者感受到活动的震撼的同时,对活动的意义也有了深层次的思考,深化了文章的主题。

结尾表达感受并发出邀请,感情真挚。

常用的结尾方式

总结概括式

这就是我们东北的大秧歌,它形式诙谐,花样繁多,节奏明快,韵律俏、稳、美,真不赖!(选自获奖例文《东北大秧歌》)

直抒胸臆式

夹叙夹议式

演员们精湛的表演深深地感染了我,也打动了我,我真想走上舞台,和他们一起表演。同时,我又有一点儿难过,因为现在关注花鼓戏的人越来越少了。(选自获奖例文《家乡的花鼓戏》)

重阳节发展到现在,人们又赋予了它更丰富的文化内涵:把登高与全民健身运动结合起来,把祭扫祖坟与敬老爱老的传统美德结合起来,有的还把它与海外侨胞的牵线搭桥、招商引资结合起来,家乡的重阳节过得越来越有意义了!(选自获奖例文《重阳节新气象》)

与风俗活动有关的词语

考场作文·必背好词和好句

好词

热闹的场面

愉快的心情

深刻的感受

人声鼎沸 张灯结彩

盛况空前 欢声雷动

万人空巷 敲锣打鼓

鼓乐齐鸣 锣鼓喧天

心花怒放 欢呼雀跃

笑逐颜开 兴高采烈

欢欣鼓舞 喜上眉梢

欢天喜地 喜气洋洋

身临其境 耳目一新

回味无穷 记忆犹新

叹为观止 刻骨铭心

终生难忘 念念不忘

名家金句

端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右,全茶峒人就吃了午饭,把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船。河街有熟人的,可到河街吊脚楼门口边看,不然就站在税关门口与各个码头上看。(选自沈从文的《端午日》)

好句

名家金句

日子越近年,街上的年景也越浓厚。十五以后,全市纸张店里,悬出了红纸桃符,写春联的落拓文人,也在避风的街檐下,摆出了写字摊子。送灶的关东糖瓜大筐子陈列出来,跟着干果子铺、糕饼铺,在玻璃门里大篮、小篓陈列上中下三等的杂拌儿。打糖锣儿的,来得更起劲。(选自张恨水的《年味忆燕都》)

获奖佳句

瞧,那个妇女打扮的女演员表演得惟妙惟肖,时而眉头紧皱,时而怒目圆睁,时而大声呵斥,满腔怨气从舞台上蔓延开来。那个温文尔雅的秀才则敢怒不敢言,唯唯诺诺,不知所措。(写法亮点:细节描写生动、形象)

裁剪人物是有技巧的。裁剪人物的头发、眉毛、胡子时,可以用锯齿形状的剪刀,因为锯齿形状的剪刀能让人物的头发、眉毛、胡子活灵活现;裁剪人物的衣服时则可以用月牙形状的剪刀,辅助变化出多种造型,使人物形象更生动。(写法亮点:语言浅白、平实)

获奖佳句

也不知道是谁先开始泼水的,刚刚还很安静的街道顿时热闹起来,人们纷纷拿起手中的“武器”开始进攻。你倒我一盆,我泼你一身,你追我赶,互不相让,嘴里还不断喊着:“水!水!水!”我也毫不示弱,拿起水枪加入这场“战斗”,瞅准一个大哥哥,对着他的后背疯狂“扫射”。(写法亮点:点面结合,表现了场面的欢乐、热闹)

获奖佳句

看戏时,人们把整个戏台围得水泄不通,里三层外三层,就像蚕结出的茧。你若是来晚了,那就得站在外面竖着耳朵听,因为这人群是任凭你怎么挤也挤不进去的。(写法亮点:通过侧面描写表现戏的精彩)

1

打年糕

儿歌开头,引出风俗

由儿歌引出风俗

描写经过,详略得当

儿歌收尾,照应开头

打年糕

讲述故事,介绍来历

年糕象征中国人民的勤劳与智慧

纪念用糯米粉块拯救饥民的伍子胥(略写)

蒸糯米(详写)

切年糕、吃年糕(略写)

打年糕(详写)

打年糕

儿歌开头,趣味十足,能引起读者的阅读兴趣。

“年糕,年糕,打年糕,打完年糕年年高……”冬至前后,打年糕的声音又在耳畔响起,让我不由得想起老家浙江的一种传统风俗——打年糕。

相传,伍子胥为报父仇投奔吴国,后来以糯米粉块砌成城基。这些深埋在地下的“糯米砖”在战乱时拯救了城里断粮的饥民,由此演变而来的年糕,就成了人们纪念伍子胥的一种传统美食。

关于年糕的传说增加了文章的神奇色彩。

运用一系列表示动作先后顺序的词语写打年糕之前的准备工作,条理清晰。

去年冬至那天,我跟着妈妈学做年糕。只见她先把一盆糯米倒进水中浸泡四个小时,然后在蒸笼里铺上纱布,再把糯米平铺在上面,用大火蒸熟。之后她便提起纱布的四角,快步走向石臼,啪的一声,热乎乎的糯米团就落在放了白糖的石臼中。冬日的夕阳下,糯米团散发出白蒙蒙的蒸气,温暖而美好。我们一家人围着石臼,开始打年糕。

这句话说明打年糕不是一件容易的事,为下文“我”学打年糕作铺垫。

打年糕是个体力活,木杵捶下去,糯米粘住了木杵,如果不使劲,木杵就很难再被提起来;打年糕还是个技术活,打得不好,年糕吃起来就不够细腻。只见爷爷和爸爸抡起木杵,你一捶,我一捶,木杵便有规律地起起落落,稳稳地砸在石臼里。他们一边捶,嘴里还一边喊着“年糕,年糕,打年糕,打完年糕年年高……”熟练的动作和响亮的口号让我也跃跃欲试,结果才打了几下,我就累得上气不接下气,摆摆手坐到一边休息去了。爸爸妈妈看了哈哈大笑,爷爷也满脸笑意地指着我直摇头……终于,糯米团被打得越来越细,越来越软,越来越有韧性了。

两个叠词连用,表现了年糕软糯的特点,让人印象深刻。

妈妈将打好的糯米团放到事先备好的木板上,将它拉成长条后先搓一搓,再均匀地切成半厘米厚的片状,年糕就做好了。这白如雪的年糕看着就让人垂涎三尺。我迫不及待地拿起一片放入口中,软软的,糯糯的,口感细腻,还带着糯米独特的甜香。我的嘴巴和心都得到了前所未有的满足。

那一天,村子里家家户户都忙着打年糕,其乐融融,欢声笑语不绝于耳,年糕的香甜笼罩着整个山村。

年糕让我从传统风俗文化中看到了千百年前中国人民的勤劳与智慧。现在,我的耳畔还常常回荡着那句亲切的儿歌:“年糕,年糕,打年糕,打完年糕年年高……”

结尾照应开头,省略号让人意犹未尽。

小作者描写了一次自己参与的打年糕的风俗活动,其中详写了蒸糯米和打年糕的过程,略写了年糕的来历、切年糕和吃年糕,详略得当,主次分明,特别是对一家人分工协作打年糕的画面的描绘,温馨、有趣,感染力强。文章以关于年糕的儿歌开头,又以儿歌结尾,首尾呼应,结构完整。

佳作颁奖词

2

莫土司衙署的中秋节

开头

用俗语“百里不同风,千里不同俗”引出话题

中间

结尾

介绍莫土司衙署(略写)

活动结束后,和家人一起吃月饼、赏月

小马仔供月(详写)

描写莫土司衙署的中秋活动

介绍中秋节其他活动(略写)

莫土司衙署的中秋节

俗语开头,巧妙引出话题。

“百里不同风,千里不同俗。”的确,我国幅员辽阔,每个地方都有一些独具特色的节日习俗。我的家乡在广西忻(xīn)城,虽然它只是一个小县城,但这里的一些奇特风俗让人印象深刻。

穿插介绍莫土司衙署,引出中秋风俗——小马仔供月,表达了对家乡非物质文化遗产的自豪。

就拿忻城的中秋节来说吧,最吸引人的一定是在莫土司衙署举行的庆祝活动。说到莫土司衙署,我要特别自豪地介绍一下:它占地38.9万平方米,是我国现存明清时期保存最完整、规模最大的土司建筑群。富有壮族特色的建筑群雄伟壮观、格调典雅,被誉为“壮乡故宫”。在这里举办中秋节活动时,有一项已有800余年历史的特别风俗一直延续至今,它就是被列入广西壮族自治区非物质文化遗产、在当地被称为“小马仔供月”的风俗。

详细介绍了“小马仔”的原料、造型和在中秋节活动中的作用,语言生动、活泼。

“小马仔”用我们当地产的米粉制作而成,多为十二生肖的动物形象。每年中秋节的晚上,莫土司衙署周边的人家、商户都会把自制的“小马仔”和月饼、水果、柚子灯等供品一起摆上供桌并朝着月亮的方向摆放,用来祈求国泰民安、风调雨顺、五谷丰登。这些“小马仔”中有四蹄生风的马,有八面威风的龙,有俏皮可爱的兔子,还有憨态可掬的牛……在这些小巧玲珑的“小马仔”身上,我不但感受到了手艺人的心灵手巧,还感受到了他们非凡的想象力和创造力。在灯光的映照下,这些“小马仔”栩栩如生。此情此景,让漫步其中的我领略到“乱花渐欲迷人眼”之美。一路上,我看看这个,摸摸那个,时不时驻足拍照,开心不已。

情景交融,巧用诗句表达感受,文辞优美。

运用排比的修辞手法,分别描写了活动中表演者和观众的表现,层次分明,让人身临其境。

除了“小马仔供月”,中秋节这天还有其他丰富多彩的活动,如花车游街、舞龙、“嫦娥”献舞、莫老爷与刘三姐对山歌等。看,威武的长龙上下翻腾,寓意步步高升;瞧,“嫦娥”那轻盈曼妙的舞姿,让人赏心悦目;听,莫老爷那雄浑的嗓音和刘三姐柔美的嗓音配合绝妙,令人深深地陶醉……台下的观众有的说说笑笑;有的看得入了迷,站在那儿一动不动;还有的情不自禁地跟着演员边唱边跳,所有人都在尽情地享受着节日的快乐。

天色渐渐晚了,表演结束后,我带着满足和幸福回到家中,和家人一起吃着月饼,共赏天上那一轮明月……

自然收尾。

小作者用细腻的笔触,将家乡富有地方民族特色的中秋习俗描写得细致、生动,令人印象深刻。文章对莫土司衙署的中秋节活动这一内容安排得详略得当,语言生动,感情真挚,表达了对家乡中秋习俗的赞美与热爱之情,也流露出深深的自豪感。

佳作颁奖词

3

龙灯巡山

介绍家乡,引出风俗

每年过年,“我们”都会跟随龙灯上山“巡游”

纪念过世的长辈,长辈表达对年轻一代的祝福和希望,赶走一整年的坏运气

长大后也成为一名巡山人,为亲朋好友带来好运和幸福

在家门口等着“龙”经过,跟随舞龙人上山“巡游”,第二天天亮才回家休息

外婆家没变,古老的风俗也没变(过渡)

自然过渡,讲述寓意

详写经历,体验年味

表达愿望,送出祝福

龙灯巡山

我的家乡在武汉黄陂(pí)——一个山清水秀、人杰地灵的地方。每年过年,我们一家人都会去相距不远的外婆家团年,今年也不例外。一家老老少少十几口人祭完祖后一起吃年夜饭,热热闹闹,年味满满。

开篇介绍家乡,自然引出家乡风俗。

外婆家门前的那棵老槐树,没变;树后的瓦房,没变;那面爬满绿色青苔的墙,没变……正如黄陂的春节一样,古老的风俗延续至今,一直都没变。在黄陂,除夕夜有个特别的风俗——龙灯巡山。听外婆说,这项活动一方面是为了纪念村里过世的长辈,另一方面也表达了长辈对年轻一代的祝福和希望。外婆还告诉我们,举着龙灯巡山,能把一整年的坏运气都赶走呢!对此,我们小孩子深信不疑。

巧用过渡句,引出下文对龙灯巡山的介绍。

外婆的话揭示了龙灯巡山的美好寓意。

龙灯巡山前,要从全村人中选出六个身强体壮的男性,谁要是被选上,不仅是个人的荣誉,还是整个家庭的骄傲。等到除夕夜时,我们小孩子都站在自家门口,等着他们舞着一条“龙”经过,然后跟着他们一起去巡山——簇拥着龙灯,绕着村后那座大山走一圈。

概括龙灯巡山的形式。

巡山可不简单,六个精壮的叔叔需要齐心协力、步调一致地高举着“长龙”,绕着整座山走一圈,中途不能走神,更不能掉队。除了我们小孩子,还有一大群大人也跟着他们一起巡山。我们手持手电筒或电子灯笼,为他们照亮前进的道路。就这样,一团团亮光簇拥着一条“长龙”慢慢游进山里。大家一路上说着,笑着,唱着,分享着过去一年的趣事,憧憬着未来一年美好的生活,欢声笑语撒了一路,在山林中久久回荡着。直到第二天天亮,巡山活动才结束。把“长龙”放回宗祠后,大家依依不舍地回家休息。

情景交融,描绘了一幅欢乐、祥和、有趣的“除夕龙灯巡山”图。

龙灯巡山这项传统活动虽然年年都举办,但每年都一如既往地吸引着全村的男女老少。这项古老的风俗为新年增添了欢乐的气氛,更将一年到头难得聚在一起的乡民凝聚在一起。

新的一年,我又长大了一岁。希望我能快快长大,长得又高又壮,也成为一名巡山人,为家乡的亲朋好友带来好运和幸福。

概括龙灯巡山的意义,令人信服,也引人深思。

结尾表达希望和祝福。

小作者选取了一个十分有特色的民俗活动——龙灯巡山,通过讲述自己的亲身经历,表达了对家乡风俗的喜爱之情和对亲朋好友的美好祝福。文中穿插介绍了风俗的寓意和意义,让人印象深刻。对巡山活动场面的描写情景交融,有声有色,语言生动,感情真挚,打动人心。

佳作颁奖词

4

家乡的风俗——哭嫁

开头

习俗是什么:土家族奇特的人生礼俗

中间

结尾

哭嫁

习俗的内容:既有代代相传的哭嫁歌,也有出嫁女子触景伤情的即兴创作

“我们”土家族特有的哭嫁习俗很有趣

习俗的来历

旧社会:宣泄内心的悲苦,控诉命运的不公

现在:独具地方特色的伤别离、念亲恩的表达形式

习俗的表现形式:“开声”“正酒”“出亲”

家乡的习俗——哭嫁

开门见山介绍家乡习俗——哭嫁。

我们土家族有一种奇特的人生礼俗——哭嫁。所谓“哭嫁”,就是女子在出嫁那天,用自己绣的方巾蒙住脸,跟亲朋好友哭别。哭嫁既有代代相传的哭嫁歌,也有出嫁女子触景伤情的即兴创作。哭嫁是我们土家族人婚礼的序曲,老一辈人认为“不哭不热闹,不哭不好看”。

在大喜之日,出嫁女子为何要哭呢?原来在旧社会,贫苦人家的女儿往往沦为包办婚姻的牺牲品,她们在出嫁前,通过哭诉的形式来宣泄内心的悲苦,控诉命运的不公。这一习俗流传到现在,则演变成了一种独具地方特色的伤别离、念亲恩的表达形式。

采用自问自答的方式解释出嫁女子为何要哭,表述清晰。

土家族姑娘出嫁时婚期一般为三天。

婚期第一天是“开声”。依据亲疏关系,姑娘大清早一起床就开始哭,先哭父母,表达对他们养育之恩的感谢;再哭兄弟姐妹,表达难舍难分之情;最后哭其他亲朋好友。

婚期第二天是“正酒”。这一天,亲朋好友齐聚女方家喝喜酒,是女方家最热闹的一天。姑娘要一边哭祖先,一边哭饭桌上的九碗菜。哭完后,客人们才能开吃。这期间,姑娘会去每一桌轮流哭亲朋好友。到了晚上,回到房间里,面对嫁妆和亲朋好友的贺礼,姑娘还要哭一哭。

从哭家人、哭亲朋好友到哭祖先、哭饭菜、哭嫁妆和贺礼,可见哭嫁的内容十分丰富。

婚期第三天是“出亲”,这是姑娘真正离开娘家的仪式。这天清晨,姑娘由伴娘牵着,从厨房开始哭父母,一直哭到堂屋,一边哭,一边给父母磕头。接着走到大门口,踩过一个放着一盏灯的筛子。等走出大门,便由男方派来的两个撑着红伞的姑娘接走。亲朋好友看着渐行渐远的姑娘,一个个都会忍不住流下不舍的泪水……

这就是我们土家族特有的哭嫁习俗,是不是很有趣呢?

“哭父母”的细节描写读来令人动容。

反问结尾,强调哭嫁习俗的有趣。

小作者用浅白、朴素的文字向我们介绍了土家族的一种特色风俗——哭嫁,内容丰富、有趣,读来让人兴趣盎然。文章采用总分总的结构,对哭嫁的形式和具体内容进行了详细的叙述,结构清晰,层次分明,读后让我们对土家族这一特色风俗有了深刻的印象。

佳作颁奖词

5

龙腾虎跃吉祥年

俗语开头,引出风俗

由俗语引出家乡最有特色的风俗——舞龙舞狮

热热闹闹、体体面面、地地道道

欢迎你们来“我”的家乡做客

精彩的舞狮子表演(次详)

为了祈求新的一年风调雨顺(略写)

简述来历,概括特点

舞狮舞龙,描写场面

点题收尾,发出邀请

红衣人的开场表演(略写)

有趣的游龙和龙宝宝戏珠(详写)

龙腾虎跃吉祥年

俗语开头,引出家乡的风俗是舞龙舞狮。

“百里不同风,千里不同俗。”每个人的家乡都有独具特色的风俗,我的家乡最有特色的风俗就是舞龙舞狮。

舞龙舞狮又叫耍龙竹。听爷爷说,民间耍龙竹是为了祈求新的一年风调雨顺。传说龙王司雨,只要他不发脾气,庄稼就会有好收成,所以民间才会有这样的风俗。无论是从前还是现在,家乡的父老乡亲都认为年要过得热热闹闹、体体面面的。在我的家乡,要过一个地地道道的年,舞龙舞狮必不可少。想看怎样耍龙竹吗?别急,我马上带你们一饱眼福。

通过爷爷的话介绍风俗的由来,直观、自然。

问句巧设悬念,激发读者的阅读兴趣。

每年正月初四的傍晚,往日熙熙攘攘、人声鼎沸的中心公园安静了下来。公园戏台子周围围满了人,大家都齐刷刷地盯着舞台中央,屏气凝神,等待着一场盛大的演出。

咚锵,咚锵,咚咚锵!

咚咚咚!锵锵锵!

前奏响起,只见一个个身着金色祥云纹的红衣人陆陆续续从红色的幕布后面钻出来。他们踩着高跷,随着咚锵声有序地踏着步子,脸上洋溢着热情的笑容。随后,他们双手一撑,一个接一个地前滚翻;接着,又一个接一个地后空翻。现场一片沸腾,掌声一浪高过一浪,气氛顿时高涨起来。红衣人退场后,人群里夹杂着尖叫声与欢呼声,我知道,重头戏来了。

先声夺人,引起读者的注意。

观众热烈的反应从侧面表现了节目的精彩。

呜!呜呜!

咚锵!咚咚锵!

舞狮队登场了!和着音乐,伴着鼓点,舞狮队的三头大狮子威风凛凛,仿佛活了一般。它们一头抖动着身体,仰天对月,双眼灵活地眨呀眨;一头腾空而起,四肢叉开,似一把利斧直劈下来;一头像个顽皮的孩子,跳下舞台,向围观的人作揖,讨要红包。新的一年,它们也想讨个好彩头哩!

运用排比和比喻的修辞手法,生动地描绘了三头狮子的动作,惟妙惟肖。

又是一阵紧密的锣鼓声,两条黄澄澄、亮闪闪的游龙出场了。它们摇头摆尾,神气十足,身后还跟着一群可爱的龙宝宝。你瞧,那一条条小龙欢蹦乱跳,一会儿转转圈,一会儿打打滚。龙宝宝最拿手的要数抢龙珠了。当龙头吐出的龙珠飞到半空时,它们就跳着扑上去;当龙珠落到地上时,它们就俯身压上去;当龙珠和它们玩“躲猫猫”,藏到它们身后时,它们就转身紧追不舍……精彩的表演赢得满堂喝彩。

龙腾虎跃吉祥年,家乡的春节真热闹!新的一年又快到了,欢迎你们来我的家乡做客,相信这里喜气洋洋、热热闹闹的舞龙舞狮一定会让你们流连忘返。

对龙宝宝抢龙珠的动作描写生动、有趣。

结尾点题,概括家乡风俗的特点并发出邀请。

小作者开篇直奔主题,选取家乡最具特色的风俗——舞龙舞狮展开描述,语言轻松、活泼,描写生动、有趣。文章重点描写了舞龙舞狮现场几个精彩的画面,有详有略,主次分明,特别是对观众反应的描写,从侧面表现了活动的精彩,让我们仿佛身临其境,感受到现场热烈、欢乐的气氛。

佳作颁奖词

6

家乡的面鱼

开门见山话风俗

每逢农历闰月,家家户户都会制作沂蒙面鱼

出嫁的女儿用面鱼接济娘家人,表达对父母的感恩和思念(次详)

希望家乡闰月送面鱼这一风俗能一代一代传承下去

制作面鱼的具体过程(详写)

面鱼是一种鱼状的花馒头

解答疑问讲来历

介绍方法送面鱼

由小及大话希望

给姥姥送面鱼(略写)

家乡的面鱼

这句话笔锋一转,引出下文对面鱼来历的介绍。

在我的家乡,每逢农历闰月,家家户户都会制作一道特色美食——沂蒙面鱼。

提起面鱼,不熟悉的朋友肯定会有这样一个疑问:“面鱼”到底是面还是鱼呢?其实,面鱼是一种鱼状的花馒头,但就是这样一种看似普通的白面馒头,却蕴含着浓浓的亲情。沂蒙山区群山连绵,人多地少,以前山区人民的日子过得很艰苦。如果赶上闰月,多出的一个月里,一些人家吃了上顿,就没了下顿。遇到这种情况,已经出嫁的女儿就会专门蒸一对面鱼送到娘家,通过这种方式来接济娘家人,表达自己对父母的感恩和思念。久而久之,闰月送面鱼这一风俗就流传至今了。

穿插介绍面鱼的来历,丰富了文章的内容。

具体描写妈妈制作面鱼的过程,条理清晰。

我的妈妈是制作面鱼的高手,每到闰月,她便会大展身手,今年这个闰月也不例外。只见她先把面团切成两块,都搓成上粗下细的形状,接着便开始塑造型。她先将一块面团细的那头的末端压扁,捏成两个三角形,再在上面竖着划上几刀,鱼尾巴就做好了;然后在粗的那头从上往下捏出一条“脊柱”,作为鱼的背鳍,并用刀在鱼背上自上而下交叉着划,满背的鱼鳞就出来了;接着用筷子在靠近顶端的左右两侧各压出一道弧形,这部分作为鱼头;至于鱼鳍,就用多余的面团捏四个小三角形,贴在鱼的身体两侧;最后,把两颗黑豆分别粘在鱼头两侧,鱼儿就有了一双炯炯有神的眼睛。就这样,一条栩栩如生的“鱼”就新鲜出炉了。我感觉把它放到河里,它就会立刻游走。

这句话运用夸张的修辞手法,表现了妈妈制作面鱼技术的高超。

塑好造型后,把面鱼放进锅里蒸四十分钟,淡淡的清香就飘散开来,弥漫整个厨房。掀开锅盖,乳白色的蒸气雾蒙蒙的。我迫不及待地拿出面鱼,它看起来比之前更白、更胖、更可爱了,轻轻按一下,松松软软的。看到我口水都快流出来了,妈妈笑着打趣道:“别偷吃啊,过一会儿还要给你姥姥送过去呢!”

姥姥收到面鱼的反应体现了送面鱼这一习俗的亲情内涵。

来到姥姥家,我看见客厅里摆满了各种各样的礼品,花花绿绿,琳琅满目,看起来都十分高档。姥姥一见到我们带来的面鱼,脸上顿时笑开了花,连忙拉着妈妈的手说道:“太好了,可等到你的面鱼了!”我和妈妈听了,心里比吃了蜜还甜。

小小的面鱼饱含着浓浓的亲情,我想,只有爱家人,爱小家,才会爱大家,爱国家。希望家乡闰月送面鱼这一风俗能一代一代传承下去,温暖每一个沂蒙人的心。

结尾从小家上升到大家、国家,使主题得到了升华。

小作者通过介绍一种家乡的特色美食——沂蒙面鱼,表达了对亲人的爱和对传承送面鱼这一风俗的希望。文章对妈妈制作面鱼的过程描写得十分具体,特别是对制作鱼尾、鱼鳍等部位细节的描写,步骤清楚。文章内容详略得当,语言轻松、活泼,结尾的感想使主题得到了升华,读来令人感动。

佳作颁奖词

7

扭秧歌

介绍家乡,引出习俗

家乡东北的扭秧歌活动

“我”陶醉在欢快的节日氛围里(侧面描写)

东北节日里独特的风景

“我”学扭秧歌,参加活动(详写)

阿姨们舞步轻盈,姿态优雅(正面描写)

描写场面,详写经历

(点面结合)

穿插来历,提高认识

抒情结尾,表达赞美

农民插秧时的一种歌咏活动(略写)

扭秧歌

节假日热闹的气氛烘托出扭秧歌的精彩与快乐。

我的家乡在东北,每到节假日,扭秧歌活动必不可少。

今年国庆节,广场上人山人海,原来大家都在观看秧歌队的阿姨们扭秧歌。你听,小鼓敲得多么有力,唢呐吹得多么欢快,人们内心舞动的热情一下子就被点燃了。阿姨们排成六列,每列八个人。她们穿着漂亮的服装,个个舞步轻盈,姿态优雅,就像一只只蝴蝶在人群中飞来飞去,舞姿真迷人啊!看着阿姨们一会儿上前,一会儿退后,灵活地扭动着身体,我在一旁也不由自主地跟着扭动起来,完全陶醉在这欢快的节日氛围里。

对阿姨们的动作进行细致描写,表现了她们动作的优美与娴熟。

过了一会儿,我鼓起勇气,走进秧歌队,加入了扭秧歌的行列。一位高个子的阿姨热情地教我扭,她先放慢脚步给我示范了几遍,然后抓着我的手引导我的动作。因为不熟练,我的手一会儿在前,一会儿在后,手脚十分不协调。这时,阿姨笑着对我说:“扭秧歌要自信、自然,要大方!”听了她的话,我便放开脚步,不再害怕别人异样的目光,大大方方地扭动起来。没多久,我的动作就变得熟练自如了。

写“我”学扭秧歌,趣味十足,表现了扭秧歌的感染力。

后来,我跟随着扭秧歌的阿姨们来到了一个更大的广场,那里热闹极了,有舞狮子的,有跑旱船的,还有踩高跷的,当然,我还是最喜欢节奏感十足的扭秧歌。听着那熟悉的旋律,我的精神一下子振奋起来,身体又不由自主地跟着音乐扭动起来……

据说,扭秧歌起源于农业生产活动,是农民插秧时的一种歌咏活动。哦,难怪扭秧歌能让人精神振奋呢!

扭秧歌是我们东北节日里一道独特的风景。那一次我参加扭秧歌的情景,至今仍历历在目。

简介扭秧歌的来历。

结尾点明中心,抒发感情。

小作者围绕东北家乡的习俗扭秧歌展开描写,不仅写了阿姨们的精彩表演,还重点写了自己学扭秧歌、参加扭秧歌活动的体验过程,重点突出,富有情趣。文章首尾呼应,结构严谨,语言风趣,感情真挚,感染力强。

佳作颁奖词

第一单元

家乡的风俗

习作要求:

如果介绍一种家乡的风俗,要把这种风俗的由来、内容或活动形式、文化内涵等写清楚,也可以写出自己对这种风俗的看法。

如果写自己参加一次风俗活动的经历,要写清楚活动现场的情况并表达出自身的感受。

根据表达的需要,安排详略,突出重点。

重 点

难 点

重 点

家乡的风俗

传统节日风俗

贴对联、守岁

除夕

看花灯、猜灯谜、吃元宵

元宵节

踏青、扫墓

清明节

端午节

吃粽子、赛龙舟

吃月饼、赏月

中秋节

登高、赏菊

重阳节

吃饺子

冬至

腊八节

喝腊八粥

人生礼仪风俗

祭祖

丧葬

贺寿

做百家衣

嫁娶

抓周

行冠礼

盖新房上梁

民间艺术风俗

剪窗花

写对联

捏泥人

吹糖人

对山歌

扭秧歌

做风筝

抖空竹

皮影戏

川剧变脸

安塞腰鼓

河南豫剧

饮食风俗

菊花酒

打油茶

冻梨

北京烤鸭

竹筒饭

元宝茶

刀削面

羊肉泡馍

客家擂茶

五色糯米饭

行文模板

提纲示例

风俗的来历

(或活动的背景)

开头

端午节赛龙舟

标题

听到和端午节相关的儿歌,“我”就不禁想起一位伟大的爱国诗人——屈原,传说端午节赛龙舟就是为了纪念他。

中间

风俗的形式、内容及特点

(或活动的经过)

今年端午节,“我们”一家人来到江边看赛龙舟。

“三龙”竞渡的过程,场面紧张刺激,热闹非凡。(点面结合)

最后,一号龙舟率先冲到了终点。

开头

略写

经过

详写

结果

略写

结尾

风俗的文化内涵

(或参加活动的感受)

赛龙舟输赢不是最重要的,最重要的是参赛者能团结一心、努力拼搏,朝着同一个目标奋进。我们青少年正处在努力拼搏的最好年华。

“我”家乡的端午节很有意思,欢迎你来“我”的家乡观看赛龙舟。

标题可以直接点明家乡的风俗是什么,或者参加了一次什么风俗活动,如《家乡的花鼓戏》《正月十五闹元宵》;也可以化用诗词来命名,如《清明时节雨纷纷》;还可以根据风俗给自己的感受来命名,如《欢乐祥和除夕夜》等。根据第二讲的提纲示例,我们可以拿与这篇示例对应的获奖例文来分析:

【例】端午节赛龙舟

标题开门见山,指出风俗活动是端午节赛龙舟。

好标题先声夺人

1

开门见山命题法

元宵灯会

傣族泼水节

东北大秧歌

家乡的风俗——舞草龙

化用诗词命题法

千里共婵娟

每逢佳节倍思亲

皎皎秋空八月圆

抒发感受命题法

热热闹闹团圆年

怀念家乡的年味

魂牵梦萦的川剧变脸

常用的命题方法

无论是介绍一种风俗,还是写自己参加的一次风俗活动,开头既可以直接点明这种风俗是什么,或参加这次活动的背景是什么;也可以由这种风俗的来历、特点、寓意等引出话题。如,获奖例文《端午节赛龙舟》是这样开头的:

【例】“五月五,是端阳。插艾叶,戴香囊。吃粽子,撒白糖,龙舟下水喜洋洋……”每当听到这首儿歌,我就不禁想起一位伟大的爱国诗人——屈原,传说端午节赛龙舟就是为了纪念他。

开篇点题,用儿歌引出要介绍的传统节日——端午节,并简要交代赛龙舟的来历,引起读者的阅读兴趣。

好开头引人注目

2

根据选材的不同,可以采用不同的开头方法

每年的农历五月初五这天,早上天还没亮,孩子们就从被窝里钻了出来,大人们也要早起准备箬竹叶、糯米、火腿丁等材料,端午节这天是忙碌又热闹的一天。(选自获奖例文《家乡的端午节》)

直奔主题法

设置悬念法

舞龙大家都看过吧,但是你们见过舞草龙吗?相信大家第一次听到“舞草龙”三个字时,一定很好奇吧。其实,舞草龙是我家乡的一种风俗,已经有几百年的历史了。(选自获奖例文《家乡的风俗——舞草龙》)

引用诗词(儿歌、民谣)法

“明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年……”皎洁的月光下,摇椅慢慢摇,虫儿轻轻唱,我不禁吟诵起苏轼的这首《水调歌头》。(选自获奖例文《花好月圆中秋节》)

好场面精彩纷呈

3

介绍某种风俗,可以选择一两个方面重点介绍其特点;写自己参加风俗活动的亲身经历,对活动场面的描写则是重点,注意点面结合,力求将活动场面描写得具体、生动。如,获奖例文《端午节赛龙舟》是这样描写场面的:

【例】今年端午节,我们一家人和往年一样,来到江边观看赛龙舟。你瞧,江边人山人海,到处呈现出一派喜气洋洋的节日景象。人们穿着各色衣裳,人流就像一道流动的彩虹。

略写赛龙舟开始前的现场画面,展现了活动现场的热闹与喜庆。(“面”的描写)

江面上,一艘艘龙舟并排静立;岸边,每组参赛者头上都绑着相同的头巾,身上都穿着统一的服装。他们像即将出征的战士,正在做热身运动。我从他们的眼中看到了必胜的信心。

赛龙舟开始了,一艘艘龙舟犹如一支支射出去的箭,势不可当。只见冲在前面的两条“蛟龙”上,鼓手坐在船头,一边大声喊着口号,一边抡起双臂使劲地敲打着锣鼓。伴着铿锵有力、节奏鲜明的锣鼓声,两队的桡(ráo)手们个个咬着牙,绷着脸,铆足劲儿,应着鼓点整齐划一地拼命向前划。

简单交代赛前参赛者的准备情况,为后面展开描写活动作铺垫。

对鼓手和桡手的神态、动作描写细致,让一个个干劲十足、信心满满的参赛者形象跃然纸上。(“点”的描写)

运用比喻的修辞手法,形象生动地表现了龙舟划行速度之快。(“面”的描写)

突然,有一条“蛟龙”追了上来,试图在两条龙舟的空隙处来一个“单龙出洞”,这下江面更热闹了。那两条龙舟发现情况不妙后,便奋力前行,左右夹击。后面那条也不甘示弱,桡手们嘴里喊着“一二,一二”,胳膊带动身体有规律地下腰转肩,划速越来越快,试图在两条龙舟间开辟出一席之地,“三龙”竞渡的场面甚是壮观!

此时,岸上的呐喊声、助威声震耳欲聋,响彻云霄,和着锣鼓声、划桨声、口号声,汇成了一首激昂雄浑的曲子。我目不转睛地盯着江面,生怕错过任何一个细节,所有人都深深地沉浸在这浓烈的节日气氛里。

重点描写了龙舟竞渡时你追我赶、紧张刺激的场面,一场视听盛宴仿佛就发生在读者面前,震撼人心。(点面结合)

其他观众和“我”的反应从侧面表现了赛龙舟的精彩。

可以采用点面结合的方法,从正面和侧面两个方面重点描写活动经过

随着一阵咚咚咚的锣鼓声,色彩艳丽的采莲船和威风喜庆的狮子、龙灯一齐上阵,现场欢乐的气氛一下子就被点燃了。演员们个个热情洋溢,表演得惟妙惟肖。他们有的双手扶着“船”,左摇右摆,模样十分滑稽;有的在一旁边扭动身子,边唱祝词,手上也没闲着,随着祝词敲锣打鼓。(选自获奖例文《热热闹闹采莲船》)

点面结合

只见老师傅拿起一个勺子,从铁桶里舀起满满一勺铁汁,扭腰甩臂,滚烫的铁汁便被洒到空中。顿时,铁汁四溅,夜空仿佛被炸开了一般。铁花如光亮的雨滴纷纷落下,又似繁星从天而降,流光似瀑,红里透金,光彩夺目。(选自获奖例文《精彩的打铁花》)

正面描写

仰头、俯身、爬行、缠绕……舞龙人将“龙”的各种姿势展现得生动逼真,引得观众掌声连连,喝彩声不断。有的人高举着手机,记录下这精彩的一幕;有几个小孩子手舞足蹈,兴奋地学着舞龙人的动作;我则目不转睛地盯着那条“龙”,生怕它会突然蹿到我的跟前。(选自获奖例文《金龙闹元宵》)

侧面描写

习作内容安排有序,详略得当,才能主次分明,突出重点。如,获奖例文《端午节赛龙舟》详写了比赛的场面,对比赛的结果则是这样安排的:

【例】最后,一号龙舟率先冲到了终点。获胜者挥舞着船桨,高呼着“我们赢了!我们赢了!”胜利之花在他们脸上绽放……这时,振奋人心的锣鼓声、呐喊声再次响起,既是对获胜队伍的祝贺,也是对遗憾败北队伍的鼓励。

好布局详略得当

4

简要交代活动结果,运用比喻的修辞手法生动表现出获胜者的喜悦之情。

根据选材的不同,可以有详有略地安排习作内容

羊肠汤的味道让人回味无穷。夹一段羊肠放进嘴里嚼一嚼,嫩嫩的,脆脆的,满口留香。喝一口羊肠汤,咸淡适中,只有羊肠的鲜嫩融入其中,没有一丝一毫的膻味。浓浓的汤汁顺着喉咙流到胃里,暖暖的,呵出来的气也是热热的。喝完一碗,黏黏的膏脂糊住了嘴唇,忍不住舔一舔,唇齿留香。(选自获奖例文《美味的沧州羊肠汤》)

清明节还有插柳的风俗,据说插柳是为了纪念神农氏。有的地方人们把柳枝插在屋檐下,用来预报天气。(选自获奖例文《家乡的清明节》)

好结尾画龙点睛

5

习作的结尾可以写对风俗的思考、评价、建议或参加风俗活动的体验、感受,这样不仅能深化文章的主题,还能引起读者的共鸣。如,获奖例文《端午节赛龙舟》是这样结尾的:

【例】比赛结束了,我们一家人依依不舍地离开江边。回家的路上,我们兴奋地谈论着龙舟赛精彩的画面,意犹未尽。我知道,赛龙舟输赢不是最重要的,最重要的是参赛者能团结一心、努力拼搏,朝着同一个目标奋进。我们青少年不正处在努力拼搏的最好年华吗?

我家乡的端午节有意思吧!欢迎你来我的家乡观看赛龙舟。

小作者感受到活动的震撼的同时,对活动的意义也有了深层次的思考,深化了文章的主题。

结尾表达感受并发出邀请,感情真挚。

常用的结尾方式

总结概括式

这就是我们东北的大秧歌,它形式诙谐,花样繁多,节奏明快,韵律俏、稳、美,真不赖!(选自获奖例文《东北大秧歌》)

直抒胸臆式

夹叙夹议式

演员们精湛的表演深深地感染了我,也打动了我,我真想走上舞台,和他们一起表演。同时,我又有一点儿难过,因为现在关注花鼓戏的人越来越少了。(选自获奖例文《家乡的花鼓戏》)

重阳节发展到现在,人们又赋予了它更丰富的文化内涵:把登高与全民健身运动结合起来,把祭扫祖坟与敬老爱老的传统美德结合起来,有的还把它与海外侨胞的牵线搭桥、招商引资结合起来,家乡的重阳节过得越来越有意义了!(选自获奖例文《重阳节新气象》)

与风俗活动有关的词语

考场作文·必背好词和好句

好词

热闹的场面

愉快的心情

深刻的感受

人声鼎沸 张灯结彩

盛况空前 欢声雷动

万人空巷 敲锣打鼓

鼓乐齐鸣 锣鼓喧天

心花怒放 欢呼雀跃

笑逐颜开 兴高采烈

欢欣鼓舞 喜上眉梢

欢天喜地 喜气洋洋

身临其境 耳目一新

回味无穷 记忆犹新

叹为观止 刻骨铭心

终生难忘 念念不忘

名家金句

端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右,全茶峒人就吃了午饭,把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船。河街有熟人的,可到河街吊脚楼门口边看,不然就站在税关门口与各个码头上看。(选自沈从文的《端午日》)

好句

名家金句

日子越近年,街上的年景也越浓厚。十五以后,全市纸张店里,悬出了红纸桃符,写春联的落拓文人,也在避风的街檐下,摆出了写字摊子。送灶的关东糖瓜大筐子陈列出来,跟着干果子铺、糕饼铺,在玻璃门里大篮、小篓陈列上中下三等的杂拌儿。打糖锣儿的,来得更起劲。(选自张恨水的《年味忆燕都》)

获奖佳句

瞧,那个妇女打扮的女演员表演得惟妙惟肖,时而眉头紧皱,时而怒目圆睁,时而大声呵斥,满腔怨气从舞台上蔓延开来。那个温文尔雅的秀才则敢怒不敢言,唯唯诺诺,不知所措。(写法亮点:细节描写生动、形象)

裁剪人物是有技巧的。裁剪人物的头发、眉毛、胡子时,可以用锯齿形状的剪刀,因为锯齿形状的剪刀能让人物的头发、眉毛、胡子活灵活现;裁剪人物的衣服时则可以用月牙形状的剪刀,辅助变化出多种造型,使人物形象更生动。(写法亮点:语言浅白、平实)

获奖佳句

也不知道是谁先开始泼水的,刚刚还很安静的街道顿时热闹起来,人们纷纷拿起手中的“武器”开始进攻。你倒我一盆,我泼你一身,你追我赶,互不相让,嘴里还不断喊着:“水!水!水!”我也毫不示弱,拿起水枪加入这场“战斗”,瞅准一个大哥哥,对着他的后背疯狂“扫射”。(写法亮点:点面结合,表现了场面的欢乐、热闹)

获奖佳句

看戏时,人们把整个戏台围得水泄不通,里三层外三层,就像蚕结出的茧。你若是来晚了,那就得站在外面竖着耳朵听,因为这人群是任凭你怎么挤也挤不进去的。(写法亮点:通过侧面描写表现戏的精彩)

1

打年糕

儿歌开头,引出风俗

由儿歌引出风俗

描写经过,详略得当

儿歌收尾,照应开头

打年糕

讲述故事,介绍来历

年糕象征中国人民的勤劳与智慧

纪念用糯米粉块拯救饥民的伍子胥(略写)

蒸糯米(详写)

切年糕、吃年糕(略写)

打年糕(详写)

打年糕

儿歌开头,趣味十足,能引起读者的阅读兴趣。

“年糕,年糕,打年糕,打完年糕年年高……”冬至前后,打年糕的声音又在耳畔响起,让我不由得想起老家浙江的一种传统风俗——打年糕。

相传,伍子胥为报父仇投奔吴国,后来以糯米粉块砌成城基。这些深埋在地下的“糯米砖”在战乱时拯救了城里断粮的饥民,由此演变而来的年糕,就成了人们纪念伍子胥的一种传统美食。

关于年糕的传说增加了文章的神奇色彩。

运用一系列表示动作先后顺序的词语写打年糕之前的准备工作,条理清晰。

去年冬至那天,我跟着妈妈学做年糕。只见她先把一盆糯米倒进水中浸泡四个小时,然后在蒸笼里铺上纱布,再把糯米平铺在上面,用大火蒸熟。之后她便提起纱布的四角,快步走向石臼,啪的一声,热乎乎的糯米团就落在放了白糖的石臼中。冬日的夕阳下,糯米团散发出白蒙蒙的蒸气,温暖而美好。我们一家人围着石臼,开始打年糕。

这句话说明打年糕不是一件容易的事,为下文“我”学打年糕作铺垫。

打年糕是个体力活,木杵捶下去,糯米粘住了木杵,如果不使劲,木杵就很难再被提起来;打年糕还是个技术活,打得不好,年糕吃起来就不够细腻。只见爷爷和爸爸抡起木杵,你一捶,我一捶,木杵便有规律地起起落落,稳稳地砸在石臼里。他们一边捶,嘴里还一边喊着“年糕,年糕,打年糕,打完年糕年年高……”熟练的动作和响亮的口号让我也跃跃欲试,结果才打了几下,我就累得上气不接下气,摆摆手坐到一边休息去了。爸爸妈妈看了哈哈大笑,爷爷也满脸笑意地指着我直摇头……终于,糯米团被打得越来越细,越来越软,越来越有韧性了。

两个叠词连用,表现了年糕软糯的特点,让人印象深刻。

妈妈将打好的糯米团放到事先备好的木板上,将它拉成长条后先搓一搓,再均匀地切成半厘米厚的片状,年糕就做好了。这白如雪的年糕看着就让人垂涎三尺。我迫不及待地拿起一片放入口中,软软的,糯糯的,口感细腻,还带着糯米独特的甜香。我的嘴巴和心都得到了前所未有的满足。

那一天,村子里家家户户都忙着打年糕,其乐融融,欢声笑语不绝于耳,年糕的香甜笼罩着整个山村。

年糕让我从传统风俗文化中看到了千百年前中国人民的勤劳与智慧。现在,我的耳畔还常常回荡着那句亲切的儿歌:“年糕,年糕,打年糕,打完年糕年年高……”

结尾照应开头,省略号让人意犹未尽。

小作者描写了一次自己参与的打年糕的风俗活动,其中详写了蒸糯米和打年糕的过程,略写了年糕的来历、切年糕和吃年糕,详略得当,主次分明,特别是对一家人分工协作打年糕的画面的描绘,温馨、有趣,感染力强。文章以关于年糕的儿歌开头,又以儿歌结尾,首尾呼应,结构完整。

佳作颁奖词

2

莫土司衙署的中秋节

开头

用俗语“百里不同风,千里不同俗”引出话题

中间

结尾

介绍莫土司衙署(略写)

活动结束后,和家人一起吃月饼、赏月

小马仔供月(详写)

描写莫土司衙署的中秋活动

介绍中秋节其他活动(略写)

莫土司衙署的中秋节

俗语开头,巧妙引出话题。

“百里不同风,千里不同俗。”的确,我国幅员辽阔,每个地方都有一些独具特色的节日习俗。我的家乡在广西忻(xīn)城,虽然它只是一个小县城,但这里的一些奇特风俗让人印象深刻。

穿插介绍莫土司衙署,引出中秋风俗——小马仔供月,表达了对家乡非物质文化遗产的自豪。

就拿忻城的中秋节来说吧,最吸引人的一定是在莫土司衙署举行的庆祝活动。说到莫土司衙署,我要特别自豪地介绍一下:它占地38.9万平方米,是我国现存明清时期保存最完整、规模最大的土司建筑群。富有壮族特色的建筑群雄伟壮观、格调典雅,被誉为“壮乡故宫”。在这里举办中秋节活动时,有一项已有800余年历史的特别风俗一直延续至今,它就是被列入广西壮族自治区非物质文化遗产、在当地被称为“小马仔供月”的风俗。

详细介绍了“小马仔”的原料、造型和在中秋节活动中的作用,语言生动、活泼。

“小马仔”用我们当地产的米粉制作而成,多为十二生肖的动物形象。每年中秋节的晚上,莫土司衙署周边的人家、商户都会把自制的“小马仔”和月饼、水果、柚子灯等供品一起摆上供桌并朝着月亮的方向摆放,用来祈求国泰民安、风调雨顺、五谷丰登。这些“小马仔”中有四蹄生风的马,有八面威风的龙,有俏皮可爱的兔子,还有憨态可掬的牛……在这些小巧玲珑的“小马仔”身上,我不但感受到了手艺人的心灵手巧,还感受到了他们非凡的想象力和创造力。在灯光的映照下,这些“小马仔”栩栩如生。此情此景,让漫步其中的我领略到“乱花渐欲迷人眼”之美。一路上,我看看这个,摸摸那个,时不时驻足拍照,开心不已。

情景交融,巧用诗句表达感受,文辞优美。

运用排比的修辞手法,分别描写了活动中表演者和观众的表现,层次分明,让人身临其境。

除了“小马仔供月”,中秋节这天还有其他丰富多彩的活动,如花车游街、舞龙、“嫦娥”献舞、莫老爷与刘三姐对山歌等。看,威武的长龙上下翻腾,寓意步步高升;瞧,“嫦娥”那轻盈曼妙的舞姿,让人赏心悦目;听,莫老爷那雄浑的嗓音和刘三姐柔美的嗓音配合绝妙,令人深深地陶醉……台下的观众有的说说笑笑;有的看得入了迷,站在那儿一动不动;还有的情不自禁地跟着演员边唱边跳,所有人都在尽情地享受着节日的快乐。

天色渐渐晚了,表演结束后,我带着满足和幸福回到家中,和家人一起吃着月饼,共赏天上那一轮明月……

自然收尾。

小作者用细腻的笔触,将家乡富有地方民族特色的中秋习俗描写得细致、生动,令人印象深刻。文章对莫土司衙署的中秋节活动这一内容安排得详略得当,语言生动,感情真挚,表达了对家乡中秋习俗的赞美与热爱之情,也流露出深深的自豪感。

佳作颁奖词

3

龙灯巡山

介绍家乡,引出风俗

每年过年,“我们”都会跟随龙灯上山“巡游”

纪念过世的长辈,长辈表达对年轻一代的祝福和希望,赶走一整年的坏运气

长大后也成为一名巡山人,为亲朋好友带来好运和幸福

在家门口等着“龙”经过,跟随舞龙人上山“巡游”,第二天天亮才回家休息

外婆家没变,古老的风俗也没变(过渡)

自然过渡,讲述寓意

详写经历,体验年味

表达愿望,送出祝福

龙灯巡山

我的家乡在武汉黄陂(pí)——一个山清水秀、人杰地灵的地方。每年过年,我们一家人都会去相距不远的外婆家团年,今年也不例外。一家老老少少十几口人祭完祖后一起吃年夜饭,热热闹闹,年味满满。

开篇介绍家乡,自然引出家乡风俗。

外婆家门前的那棵老槐树,没变;树后的瓦房,没变;那面爬满绿色青苔的墙,没变……正如黄陂的春节一样,古老的风俗延续至今,一直都没变。在黄陂,除夕夜有个特别的风俗——龙灯巡山。听外婆说,这项活动一方面是为了纪念村里过世的长辈,另一方面也表达了长辈对年轻一代的祝福和希望。外婆还告诉我们,举着龙灯巡山,能把一整年的坏运气都赶走呢!对此,我们小孩子深信不疑。

巧用过渡句,引出下文对龙灯巡山的介绍。

外婆的话揭示了龙灯巡山的美好寓意。

龙灯巡山前,要从全村人中选出六个身强体壮的男性,谁要是被选上,不仅是个人的荣誉,还是整个家庭的骄傲。等到除夕夜时,我们小孩子都站在自家门口,等着他们舞着一条“龙”经过,然后跟着他们一起去巡山——簇拥着龙灯,绕着村后那座大山走一圈。

概括龙灯巡山的形式。

巡山可不简单,六个精壮的叔叔需要齐心协力、步调一致地高举着“长龙”,绕着整座山走一圈,中途不能走神,更不能掉队。除了我们小孩子,还有一大群大人也跟着他们一起巡山。我们手持手电筒或电子灯笼,为他们照亮前进的道路。就这样,一团团亮光簇拥着一条“长龙”慢慢游进山里。大家一路上说着,笑着,唱着,分享着过去一年的趣事,憧憬着未来一年美好的生活,欢声笑语撒了一路,在山林中久久回荡着。直到第二天天亮,巡山活动才结束。把“长龙”放回宗祠后,大家依依不舍地回家休息。

情景交融,描绘了一幅欢乐、祥和、有趣的“除夕龙灯巡山”图。

龙灯巡山这项传统活动虽然年年都举办,但每年都一如既往地吸引着全村的男女老少。这项古老的风俗为新年增添了欢乐的气氛,更将一年到头难得聚在一起的乡民凝聚在一起。

新的一年,我又长大了一岁。希望我能快快长大,长得又高又壮,也成为一名巡山人,为家乡的亲朋好友带来好运和幸福。

概括龙灯巡山的意义,令人信服,也引人深思。

结尾表达希望和祝福。

小作者选取了一个十分有特色的民俗活动——龙灯巡山,通过讲述自己的亲身经历,表达了对家乡风俗的喜爱之情和对亲朋好友的美好祝福。文中穿插介绍了风俗的寓意和意义,让人印象深刻。对巡山活动场面的描写情景交融,有声有色,语言生动,感情真挚,打动人心。

佳作颁奖词

4

家乡的风俗——哭嫁

开头

习俗是什么:土家族奇特的人生礼俗

中间

结尾

哭嫁

习俗的内容:既有代代相传的哭嫁歌,也有出嫁女子触景伤情的即兴创作

“我们”土家族特有的哭嫁习俗很有趣

习俗的来历

旧社会:宣泄内心的悲苦,控诉命运的不公

现在:独具地方特色的伤别离、念亲恩的表达形式

习俗的表现形式:“开声”“正酒”“出亲”

家乡的习俗——哭嫁

开门见山介绍家乡习俗——哭嫁。

我们土家族有一种奇特的人生礼俗——哭嫁。所谓“哭嫁”,就是女子在出嫁那天,用自己绣的方巾蒙住脸,跟亲朋好友哭别。哭嫁既有代代相传的哭嫁歌,也有出嫁女子触景伤情的即兴创作。哭嫁是我们土家族人婚礼的序曲,老一辈人认为“不哭不热闹,不哭不好看”。

在大喜之日,出嫁女子为何要哭呢?原来在旧社会,贫苦人家的女儿往往沦为包办婚姻的牺牲品,她们在出嫁前,通过哭诉的形式来宣泄内心的悲苦,控诉命运的不公。这一习俗流传到现在,则演变成了一种独具地方特色的伤别离、念亲恩的表达形式。

采用自问自答的方式解释出嫁女子为何要哭,表述清晰。

土家族姑娘出嫁时婚期一般为三天。

婚期第一天是“开声”。依据亲疏关系,姑娘大清早一起床就开始哭,先哭父母,表达对他们养育之恩的感谢;再哭兄弟姐妹,表达难舍难分之情;最后哭其他亲朋好友。

婚期第二天是“正酒”。这一天,亲朋好友齐聚女方家喝喜酒,是女方家最热闹的一天。姑娘要一边哭祖先,一边哭饭桌上的九碗菜。哭完后,客人们才能开吃。这期间,姑娘会去每一桌轮流哭亲朋好友。到了晚上,回到房间里,面对嫁妆和亲朋好友的贺礼,姑娘还要哭一哭。

从哭家人、哭亲朋好友到哭祖先、哭饭菜、哭嫁妆和贺礼,可见哭嫁的内容十分丰富。

婚期第三天是“出亲”,这是姑娘真正离开娘家的仪式。这天清晨,姑娘由伴娘牵着,从厨房开始哭父母,一直哭到堂屋,一边哭,一边给父母磕头。接着走到大门口,踩过一个放着一盏灯的筛子。等走出大门,便由男方派来的两个撑着红伞的姑娘接走。亲朋好友看着渐行渐远的姑娘,一个个都会忍不住流下不舍的泪水……

这就是我们土家族特有的哭嫁习俗,是不是很有趣呢?

“哭父母”的细节描写读来令人动容。

反问结尾,强调哭嫁习俗的有趣。

小作者用浅白、朴素的文字向我们介绍了土家族的一种特色风俗——哭嫁,内容丰富、有趣,读来让人兴趣盎然。文章采用总分总的结构,对哭嫁的形式和具体内容进行了详细的叙述,结构清晰,层次分明,读后让我们对土家族这一特色风俗有了深刻的印象。

佳作颁奖词

5

龙腾虎跃吉祥年

俗语开头,引出风俗

由俗语引出家乡最有特色的风俗——舞龙舞狮

热热闹闹、体体面面、地地道道

欢迎你们来“我”的家乡做客

精彩的舞狮子表演(次详)

为了祈求新的一年风调雨顺(略写)

简述来历,概括特点

舞狮舞龙,描写场面

点题收尾,发出邀请

红衣人的开场表演(略写)

有趣的游龙和龙宝宝戏珠(详写)

龙腾虎跃吉祥年

俗语开头,引出家乡的风俗是舞龙舞狮。

“百里不同风,千里不同俗。”每个人的家乡都有独具特色的风俗,我的家乡最有特色的风俗就是舞龙舞狮。

舞龙舞狮又叫耍龙竹。听爷爷说,民间耍龙竹是为了祈求新的一年风调雨顺。传说龙王司雨,只要他不发脾气,庄稼就会有好收成,所以民间才会有这样的风俗。无论是从前还是现在,家乡的父老乡亲都认为年要过得热热闹闹、体体面面的。在我的家乡,要过一个地地道道的年,舞龙舞狮必不可少。想看怎样耍龙竹吗?别急,我马上带你们一饱眼福。

通过爷爷的话介绍风俗的由来,直观、自然。

问句巧设悬念,激发读者的阅读兴趣。

每年正月初四的傍晚,往日熙熙攘攘、人声鼎沸的中心公园安静了下来。公园戏台子周围围满了人,大家都齐刷刷地盯着舞台中央,屏气凝神,等待着一场盛大的演出。

咚锵,咚锵,咚咚锵!

咚咚咚!锵锵锵!

前奏响起,只见一个个身着金色祥云纹的红衣人陆陆续续从红色的幕布后面钻出来。他们踩着高跷,随着咚锵声有序地踏着步子,脸上洋溢着热情的笑容。随后,他们双手一撑,一个接一个地前滚翻;接着,又一个接一个地后空翻。现场一片沸腾,掌声一浪高过一浪,气氛顿时高涨起来。红衣人退场后,人群里夹杂着尖叫声与欢呼声,我知道,重头戏来了。

先声夺人,引起读者的注意。

观众热烈的反应从侧面表现了节目的精彩。

呜!呜呜!

咚锵!咚咚锵!

舞狮队登场了!和着音乐,伴着鼓点,舞狮队的三头大狮子威风凛凛,仿佛活了一般。它们一头抖动着身体,仰天对月,双眼灵活地眨呀眨;一头腾空而起,四肢叉开,似一把利斧直劈下来;一头像个顽皮的孩子,跳下舞台,向围观的人作揖,讨要红包。新的一年,它们也想讨个好彩头哩!

运用排比和比喻的修辞手法,生动地描绘了三头狮子的动作,惟妙惟肖。

又是一阵紧密的锣鼓声,两条黄澄澄、亮闪闪的游龙出场了。它们摇头摆尾,神气十足,身后还跟着一群可爱的龙宝宝。你瞧,那一条条小龙欢蹦乱跳,一会儿转转圈,一会儿打打滚。龙宝宝最拿手的要数抢龙珠了。当龙头吐出的龙珠飞到半空时,它们就跳着扑上去;当龙珠落到地上时,它们就俯身压上去;当龙珠和它们玩“躲猫猫”,藏到它们身后时,它们就转身紧追不舍……精彩的表演赢得满堂喝彩。

龙腾虎跃吉祥年,家乡的春节真热闹!新的一年又快到了,欢迎你们来我的家乡做客,相信这里喜气洋洋、热热闹闹的舞龙舞狮一定会让你们流连忘返。

对龙宝宝抢龙珠的动作描写生动、有趣。

结尾点题,概括家乡风俗的特点并发出邀请。

小作者开篇直奔主题,选取家乡最具特色的风俗——舞龙舞狮展开描述,语言轻松、活泼,描写生动、有趣。文章重点描写了舞龙舞狮现场几个精彩的画面,有详有略,主次分明,特别是对观众反应的描写,从侧面表现了活动的精彩,让我们仿佛身临其境,感受到现场热烈、欢乐的气氛。

佳作颁奖词

6

家乡的面鱼

开门见山话风俗

每逢农历闰月,家家户户都会制作沂蒙面鱼

出嫁的女儿用面鱼接济娘家人,表达对父母的感恩和思念(次详)

希望家乡闰月送面鱼这一风俗能一代一代传承下去

制作面鱼的具体过程(详写)

面鱼是一种鱼状的花馒头

解答疑问讲来历

介绍方法送面鱼

由小及大话希望

给姥姥送面鱼(略写)

家乡的面鱼

这句话笔锋一转,引出下文对面鱼来历的介绍。

在我的家乡,每逢农历闰月,家家户户都会制作一道特色美食——沂蒙面鱼。

提起面鱼,不熟悉的朋友肯定会有这样一个疑问:“面鱼”到底是面还是鱼呢?其实,面鱼是一种鱼状的花馒头,但就是这样一种看似普通的白面馒头,却蕴含着浓浓的亲情。沂蒙山区群山连绵,人多地少,以前山区人民的日子过得很艰苦。如果赶上闰月,多出的一个月里,一些人家吃了上顿,就没了下顿。遇到这种情况,已经出嫁的女儿就会专门蒸一对面鱼送到娘家,通过这种方式来接济娘家人,表达自己对父母的感恩和思念。久而久之,闰月送面鱼这一风俗就流传至今了。

穿插介绍面鱼的来历,丰富了文章的内容。

具体描写妈妈制作面鱼的过程,条理清晰。

我的妈妈是制作面鱼的高手,每到闰月,她便会大展身手,今年这个闰月也不例外。只见她先把面团切成两块,都搓成上粗下细的形状,接着便开始塑造型。她先将一块面团细的那头的末端压扁,捏成两个三角形,再在上面竖着划上几刀,鱼尾巴就做好了;然后在粗的那头从上往下捏出一条“脊柱”,作为鱼的背鳍,并用刀在鱼背上自上而下交叉着划,满背的鱼鳞就出来了;接着用筷子在靠近顶端的左右两侧各压出一道弧形,这部分作为鱼头;至于鱼鳍,就用多余的面团捏四个小三角形,贴在鱼的身体两侧;最后,把两颗黑豆分别粘在鱼头两侧,鱼儿就有了一双炯炯有神的眼睛。就这样,一条栩栩如生的“鱼”就新鲜出炉了。我感觉把它放到河里,它就会立刻游走。

这句话运用夸张的修辞手法,表现了妈妈制作面鱼技术的高超。

塑好造型后,把面鱼放进锅里蒸四十分钟,淡淡的清香就飘散开来,弥漫整个厨房。掀开锅盖,乳白色的蒸气雾蒙蒙的。我迫不及待地拿出面鱼,它看起来比之前更白、更胖、更可爱了,轻轻按一下,松松软软的。看到我口水都快流出来了,妈妈笑着打趣道:“别偷吃啊,过一会儿还要给你姥姥送过去呢!”

姥姥收到面鱼的反应体现了送面鱼这一习俗的亲情内涵。

来到姥姥家,我看见客厅里摆满了各种各样的礼品,花花绿绿,琳琅满目,看起来都十分高档。姥姥一见到我们带来的面鱼,脸上顿时笑开了花,连忙拉着妈妈的手说道:“太好了,可等到你的面鱼了!”我和妈妈听了,心里比吃了蜜还甜。

小小的面鱼饱含着浓浓的亲情,我想,只有爱家人,爱小家,才会爱大家,爱国家。希望家乡闰月送面鱼这一风俗能一代一代传承下去,温暖每一个沂蒙人的心。

结尾从小家上升到大家、国家,使主题得到了升华。

小作者通过介绍一种家乡的特色美食——沂蒙面鱼,表达了对亲人的爱和对传承送面鱼这一风俗的希望。文章对妈妈制作面鱼的过程描写得十分具体,特别是对制作鱼尾、鱼鳍等部位细节的描写,步骤清楚。文章内容详略得当,语言轻松、活泼,结尾的感想使主题得到了升华,读来令人感动。

佳作颁奖词

7

扭秧歌

介绍家乡,引出习俗

家乡东北的扭秧歌活动

“我”陶醉在欢快的节日氛围里(侧面描写)

东北节日里独特的风景

“我”学扭秧歌,参加活动(详写)

阿姨们舞步轻盈,姿态优雅(正面描写)

描写场面,详写经历

(点面结合)

穿插来历,提高认识

抒情结尾,表达赞美

农民插秧时的一种歌咏活动(略写)

扭秧歌

节假日热闹的气氛烘托出扭秧歌的精彩与快乐。

我的家乡在东北,每到节假日,扭秧歌活动必不可少。

今年国庆节,广场上人山人海,原来大家都在观看秧歌队的阿姨们扭秧歌。你听,小鼓敲得多么有力,唢呐吹得多么欢快,人们内心舞动的热情一下子就被点燃了。阿姨们排成六列,每列八个人。她们穿着漂亮的服装,个个舞步轻盈,姿态优雅,就像一只只蝴蝶在人群中飞来飞去,舞姿真迷人啊!看着阿姨们一会儿上前,一会儿退后,灵活地扭动着身体,我在一旁也不由自主地跟着扭动起来,完全陶醉在这欢快的节日氛围里。

对阿姨们的动作进行细致描写,表现了她们动作的优美与娴熟。

过了一会儿,我鼓起勇气,走进秧歌队,加入了扭秧歌的行列。一位高个子的阿姨热情地教我扭,她先放慢脚步给我示范了几遍,然后抓着我的手引导我的动作。因为不熟练,我的手一会儿在前,一会儿在后,手脚十分不协调。这时,阿姨笑着对我说:“扭秧歌要自信、自然,要大方!”听了她的话,我便放开脚步,不再害怕别人异样的目光,大大方方地扭动起来。没多久,我的动作就变得熟练自如了。

写“我”学扭秧歌,趣味十足,表现了扭秧歌的感染力。

后来,我跟随着扭秧歌的阿姨们来到了一个更大的广场,那里热闹极了,有舞狮子的,有跑旱船的,还有踩高跷的,当然,我还是最喜欢节奏感十足的扭秧歌。听着那熟悉的旋律,我的精神一下子振奋起来,身体又不由自主地跟着音乐扭动起来……

据说,扭秧歌起源于农业生产活动,是农民插秧时的一种歌咏活动。哦,难怪扭秧歌能让人精神振奋呢!

扭秧歌是我们东北节日里一道独特的风景。那一次我参加扭秧歌的情景,至今仍历历在目。

简介扭秧歌的来历。

结尾点明中心,抒发感情。

小作者围绕东北家乡的习俗扭秧歌展开描写,不仅写了阿姨们的精彩表演,还重点写了自己学扭秧歌、参加扭秧歌活动的体验过程,重点突出,富有情趣。文章首尾呼应,结构严谨,语言风趣,感情真挚,感染力强。

佳作颁奖词

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐