24.1 唐诗三首 石壕吏【2025春人教八下语文情境课堂课件】

文档属性

| 名称 | 24.1 唐诗三首 石壕吏【2025春人教八下语文情境课堂课件】 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 15:55:13 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

统编八下语文

同步精品课件

人教版八年级下册

2025年春八下语文情境教学课件

杜甫

24.1 石壕吏

学习目标

1

知识必备

2

整体感知

3

细读感悟

4

思考探究

5

课堂小结

6

积累拓展

7

目

录

长达八年的安史之乱使唐朝由盛转衰,百姓在这八年中饱尝的却是数不尽的疾苦,道不完的灾难,有一位热爱百姓的诗人用他那饱含深情的笔记下了真实的一幕。让我们一起走进诗人所记录下的《石壕吏》。

1.掌握相关文学常识,疏通诗歌大意。

2.赏析诗句,理解诗歌的内容以及写作特点。

3.感受诗中所描写的社会现实,体会诗人的情怀。

学习目标

重点

难点

杜甫,字子美,自号少陵野老。唐代伟大的现实主义诗人,与李白并称为“李杜”,后世称之为“杜工部”。其诗风沉郁顿挫,他的很多诗篇都反映了“安史之乱”后唐朝由盛及衰的历史面貌,其诗历来享有“诗史”之称,其人被称为“诗圣”。

知识必备

作者简介

三吏:《新安吏》、《石壕吏》、《潼关吏》

三别:《新婚别》、《无家别》、《垂老别》

知识链接

叙事诗用诗的形式刻画人物,有比较完整的故事情节,它通过写人叙事来抒发情感,情节完整而集中,人物性格突出而典型,有浓厚的诗意,又有简练的叙事和层次清晰的生活场面。

叙事诗

唐肃宗乾元元年(758),为平定安史之乱,唐军围攻叛军所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。次年春,形势发生逆转,唐军全线崩溃,退守河阳(今河南孟州),并四处抽丁补充兵力。杜甫此时从洛阳回华州(今属陕西渭南),途经新安、石壕、潼关等地,根据目睹的现实写了一组诗,《石壕吏》是其中一首。

创作背景

点我

朗读课文

大家先朗读诗歌,结合课下注释和字典解决生僻字,扫清阅读障碍,初步了解诗歌的内容。朗读过程中注意以下几点:

读准字音;读出节奏与韵律;初步体会诗歌表达的情感。

整体感知

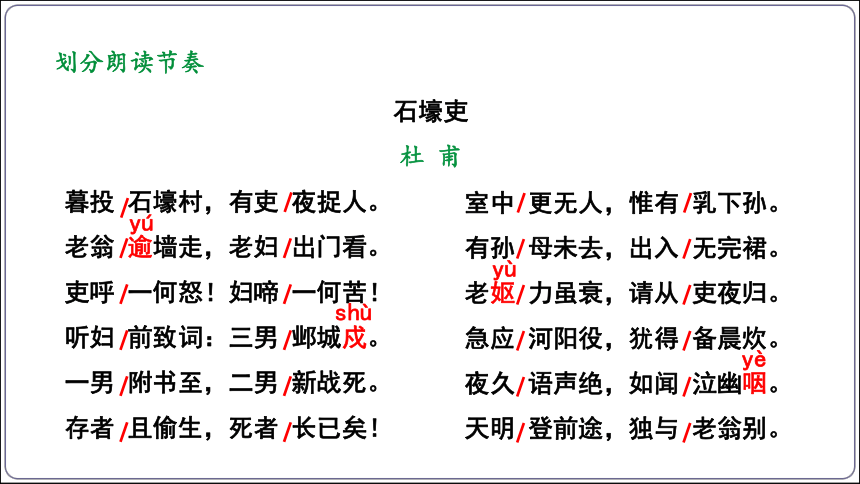

暮投 石壕村,有吏 夜捉人。

老翁 逾墙走,老妇 出门看。

吏呼 一何怒!妇啼 一何苦!

听妇 前致词:三男 邺城戍。

一男 附书至,二男 新战死。

存者 且偷生,死者 长已矣!

划分朗读节奏

室中 更无人,惟有 乳下孙。

有孙 母未去,出入 无完裙。

老妪 力虽衰,请从 吏夜归。

急应 河阳役,犹得 备晨炊。

夜久 语声绝,如闻 泣幽咽。

天明 登前途,独与 老翁别。

yù

shù

石壕吏

杜 甫

yú

yè

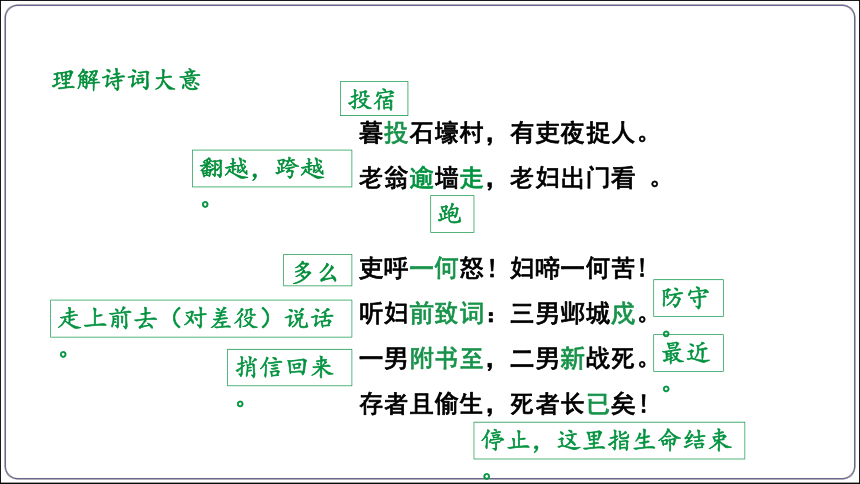

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看 。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

投宿

翻越,跨越。

跑

多么

防守。

走上前去(对差役)说话。

捎信回来。

最近。

停止,这里指生命结束。

理解诗词大意

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

还在吃奶的孙子。

(因为)有孙子在,(所以)他的母亲还没有离去。

完整的衣服。裙,这里泛指衣服。

老妇。

形容低微、断续的哭声。

傍晚我投宿在石壕村,夜里有差役前来抓人。老翁翻墙逃跑,老妇出门查看。差役吼叫得多么凶恶!老妇哭得多么悲伤!听见老妇上前对差役说:我三个儿子都在邺城防守。一个儿子捎信回来,说另外两个儿子最近战死了。活着的人姑且活一天算一天,死去的人生命已经结束!家里实在没有能打仗的男人了,只有一个吃奶的孙子。因为有孙子,所以他的母亲还没有离去,但是连一件完整的衣服都没有,无法出来见人。老妇我虽然年老力衰,但请允许我跟你连夜归营,赶快去投向河阳的兵役,还能够为部队准备早饭。夜深了,说话的声音消失了,隐隐约约听到低微断续的哭声。天亮后我继续赶路,只能与(返回家中)老翁告别。

细读感悟

1.朗读诗歌,并将下列表格补充完整。

时间

地点

人物

起因

经过

结果

暮

石壕村

官吏、老妇、老翁

有吏夜捉人

老翁逾墙走 老妇出门看 吏呼一何怒 听妇前致词

天明登前途 独与老翁别

“有吏夜捉人”

2.文章开头哪一句预示了灾难的降临?

3.明明是朝廷征兵,但这里为什么要用“捉人”二字?又为什么会在“捉人”前再加上一个“夜”字?

“捉”暗示官吏不顾百姓意愿,强迫百姓当兵,刻画了官吏们的凶残和霸道,体现了作者对官吏们残暴手段的批判态度;“夜”表明官吏捉人之事时常发生,百姓白天躲藏,官吏就趁入睡的黑夜突然袭击。

从中可以看出百姓日夜难安,官吏捉人手段的狠毒。体现了作者对官吏们残暴手段的批判态度。

4.面对“有吏夜捉人”,老翁、老妇分别有怎样的举动?为什么?

老翁:逾墙走

老妇:出门看

老翁担心被捉走,赶紧躲出去

老妪被抓走的可能性不大,出门周旋。

这两句,写出“吏”与“妇”的尖锐矛盾。一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”形成了强烈对照;两个“一何”,加强感彩,有力地渲染出县吏如狼似虎的蛮横气势,并为老妇后面的诉说制造出悲苦的气氛。

这两句诗独立成段,意在强调吏呼之怒、妇啼之苦,并起到统领后文的作用。

5.如何理解“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”这两句诗?这两句独立成段有何作用?

再次朗读:体会县吏的蛮横

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看 。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

丧子之苦:

“三男邺城戍”:兵役苛酷

“一男附书至,二男新战死”:战争惨烈

困窘之苦:

“室中更无人……出入无完裙”

应征之苦:

“老妪力虽衰……犹得备晨炊”

6.“老妇之苦”苦在何处?

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

再次朗读:体会老妇语中的悲苦气氛。

诗人通过写自己独与老翁告别,暗示老妇被捉走了,交代了石壕吏乘夜捉人这一事件的结局。老妇被捉,这件事可以说是出乎老翁、老妇和诗人的预料,更体现了战争的残酷,官吏的穷凶极恶。

7.诗人最后两句没有直说老妇去向,却“独与老翁别”,为什么?

老妇人和石壕吏。

老妇人在危急之下,挺身而出,主动从军,有敢于承担苦难的精神,是明写。

石壕吏开头出现,中间便隐入幕后,是暗写。“捉人”“一何怒”可以看出官吏态度蛮横、凶暴无比。

8.诗中主要描写了哪几个人物形象?诗人是如何刻画的?他们各有什么特点?

诗人明写老妇,暗写差役,诗人憎恨统治阶级压迫人民的行径,但眼前这场平乱战争关系着国家和民族的安危,人民应当在这一情况下做出牺牲,正是出于这种考虑,诗人对统治阶级的暴行只是含蓄地予以揭露。

9.全诗流露出诗人怎样的思想矛盾?

再次朗读:体会作者对统治阶级压迫的痛恨、对劳动人民的同情。

思考探究

“听妇前致词”承上启下。

写“致词”内容的十三句诗,多次换韵,明显地表现出多次转折,暗示了差役的多次“怒呼”逼问,表明这十三句诗不是“老妇”一口气说下去,差役在那里静听,而老妇“哭啼”着回答差役的“怒呼”。

请赏析本诗中老妇“致辞”的部分。

课堂小结

全诗通过叙述诗人亲眼所见的石壕吏趁夜捉人的故事,既歌颂了石壕老妇勇于承担苦难的精神,又揭露了封建统治阶级爪牙的残暴,反映了唐朝“安史之乱”给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

石壕吏

开端:暮 石壕村 投宿

发展:夜 差吏捉人

高潮:老妇哭诉 悲惨遭遇 老妇被捉

结局:天明 老翁归 告别

战争残酷

同情百姓

写作特色

本诗构思巧妙。

从诗题来看,主要人物应是差役,但诗人只用“吏呼一何怒”来点出他的威势,此后他转入“幕后”。对老妇则用明写,把她的话写成了一篇“抒情独白”。其实用心品味一番就会发现,老妇的话句句都是差役逼出来的,三层之间的换韵处理也暗示了这一点。差役的“怒”“呼”贯穿在老妇陈情的全过程中,其凶狠残暴不言而喻。

新安吏

客行新安道,喧呼闻点兵。借问新安吏:“县小更无丁?”

“府帖昨夜下,次选中男行。”“中男绝短小,何以守王城?”

肥男有母送,瘦男独伶俜。白水暮东流,青山犹哭声。

莫自使眼枯,收汝泪纵横。眼枯即见骨,天地终无情!

我军取相州,日夕望其平。岂意贼难料,归军星散营。

就粮近故垒,练卒依旧京。掘壕不到水,牧马役亦轻。

况乃王师顺,抚养甚分明。送行勿泣血,仆射如父兄。

积累拓展

潼关吏

士卒何草草,筑城潼关道。大城铁不如,小城万丈余。

借问潼关吏:“修关还备胡?”要我下马行,为我指山隅:

“连云列战格,飞鸟不能逾。胡来但自守,岂复忧西都。

丈人视要处,窄狭容单车。艰难奋长戟,万古用一夫。”

“哀哉桃林战,百万化为鱼。请嘱防关将,慎勿学哥舒!”

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

统编八下语文

同步精品课件

人教版八年级下册

2025年春八下语文情境教学课件

杜甫

24.1 石壕吏

学习目标

1

知识必备

2

整体感知

3

细读感悟

4

思考探究

5

课堂小结

6

积累拓展

7

目

录

长达八年的安史之乱使唐朝由盛转衰,百姓在这八年中饱尝的却是数不尽的疾苦,道不完的灾难,有一位热爱百姓的诗人用他那饱含深情的笔记下了真实的一幕。让我们一起走进诗人所记录下的《石壕吏》。

1.掌握相关文学常识,疏通诗歌大意。

2.赏析诗句,理解诗歌的内容以及写作特点。

3.感受诗中所描写的社会现实,体会诗人的情怀。

学习目标

重点

难点

杜甫,字子美,自号少陵野老。唐代伟大的现实主义诗人,与李白并称为“李杜”,后世称之为“杜工部”。其诗风沉郁顿挫,他的很多诗篇都反映了“安史之乱”后唐朝由盛及衰的历史面貌,其诗历来享有“诗史”之称,其人被称为“诗圣”。

知识必备

作者简介

三吏:《新安吏》、《石壕吏》、《潼关吏》

三别:《新婚别》、《无家别》、《垂老别》

知识链接

叙事诗用诗的形式刻画人物,有比较完整的故事情节,它通过写人叙事来抒发情感,情节完整而集中,人物性格突出而典型,有浓厚的诗意,又有简练的叙事和层次清晰的生活场面。

叙事诗

唐肃宗乾元元年(758),为平定安史之乱,唐军围攻叛军所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。次年春,形势发生逆转,唐军全线崩溃,退守河阳(今河南孟州),并四处抽丁补充兵力。杜甫此时从洛阳回华州(今属陕西渭南),途经新安、石壕、潼关等地,根据目睹的现实写了一组诗,《石壕吏》是其中一首。

创作背景

点我

朗读课文

大家先朗读诗歌,结合课下注释和字典解决生僻字,扫清阅读障碍,初步了解诗歌的内容。朗读过程中注意以下几点:

读准字音;读出节奏与韵律;初步体会诗歌表达的情感。

整体感知

暮投 石壕村,有吏 夜捉人。

老翁 逾墙走,老妇 出门看。

吏呼 一何怒!妇啼 一何苦!

听妇 前致词:三男 邺城戍。

一男 附书至,二男 新战死。

存者 且偷生,死者 长已矣!

划分朗读节奏

室中 更无人,惟有 乳下孙。

有孙 母未去,出入 无完裙。

老妪 力虽衰,请从 吏夜归。

急应 河阳役,犹得 备晨炊。

夜久 语声绝,如闻 泣幽咽。

天明 登前途,独与 老翁别。

yù

shù

石壕吏

杜 甫

yú

yè

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看 。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

投宿

翻越,跨越。

跑

多么

防守。

走上前去(对差役)说话。

捎信回来。

最近。

停止,这里指生命结束。

理解诗词大意

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

还在吃奶的孙子。

(因为)有孙子在,(所以)他的母亲还没有离去。

完整的衣服。裙,这里泛指衣服。

老妇。

形容低微、断续的哭声。

傍晚我投宿在石壕村,夜里有差役前来抓人。老翁翻墙逃跑,老妇出门查看。差役吼叫得多么凶恶!老妇哭得多么悲伤!听见老妇上前对差役说:我三个儿子都在邺城防守。一个儿子捎信回来,说另外两个儿子最近战死了。活着的人姑且活一天算一天,死去的人生命已经结束!家里实在没有能打仗的男人了,只有一个吃奶的孙子。因为有孙子,所以他的母亲还没有离去,但是连一件完整的衣服都没有,无法出来见人。老妇我虽然年老力衰,但请允许我跟你连夜归营,赶快去投向河阳的兵役,还能够为部队准备早饭。夜深了,说话的声音消失了,隐隐约约听到低微断续的哭声。天亮后我继续赶路,只能与(返回家中)老翁告别。

细读感悟

1.朗读诗歌,并将下列表格补充完整。

时间

地点

人物

起因

经过

结果

暮

石壕村

官吏、老妇、老翁

有吏夜捉人

老翁逾墙走 老妇出门看 吏呼一何怒 听妇前致词

天明登前途 独与老翁别

“有吏夜捉人”

2.文章开头哪一句预示了灾难的降临?

3.明明是朝廷征兵,但这里为什么要用“捉人”二字?又为什么会在“捉人”前再加上一个“夜”字?

“捉”暗示官吏不顾百姓意愿,强迫百姓当兵,刻画了官吏们的凶残和霸道,体现了作者对官吏们残暴手段的批判态度;“夜”表明官吏捉人之事时常发生,百姓白天躲藏,官吏就趁入睡的黑夜突然袭击。

从中可以看出百姓日夜难安,官吏捉人手段的狠毒。体现了作者对官吏们残暴手段的批判态度。

4.面对“有吏夜捉人”,老翁、老妇分别有怎样的举动?为什么?

老翁:逾墙走

老妇:出门看

老翁担心被捉走,赶紧躲出去

老妪被抓走的可能性不大,出门周旋。

这两句,写出“吏”与“妇”的尖锐矛盾。一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”形成了强烈对照;两个“一何”,加强感彩,有力地渲染出县吏如狼似虎的蛮横气势,并为老妇后面的诉说制造出悲苦的气氛。

这两句诗独立成段,意在强调吏呼之怒、妇啼之苦,并起到统领后文的作用。

5.如何理解“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”这两句诗?这两句独立成段有何作用?

再次朗读:体会县吏的蛮横

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看 。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

丧子之苦:

“三男邺城戍”:兵役苛酷

“一男附书至,二男新战死”:战争惨烈

困窘之苦:

“室中更无人……出入无完裙”

应征之苦:

“老妪力虽衰……犹得备晨炊”

6.“老妇之苦”苦在何处?

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

再次朗读:体会老妇语中的悲苦气氛。

诗人通过写自己独与老翁告别,暗示老妇被捉走了,交代了石壕吏乘夜捉人这一事件的结局。老妇被捉,这件事可以说是出乎老翁、老妇和诗人的预料,更体现了战争的残酷,官吏的穷凶极恶。

7.诗人最后两句没有直说老妇去向,却“独与老翁别”,为什么?

老妇人和石壕吏。

老妇人在危急之下,挺身而出,主动从军,有敢于承担苦难的精神,是明写。

石壕吏开头出现,中间便隐入幕后,是暗写。“捉人”“一何怒”可以看出官吏态度蛮横、凶暴无比。

8.诗中主要描写了哪几个人物形象?诗人是如何刻画的?他们各有什么特点?

诗人明写老妇,暗写差役,诗人憎恨统治阶级压迫人民的行径,但眼前这场平乱战争关系着国家和民族的安危,人民应当在这一情况下做出牺牲,正是出于这种考虑,诗人对统治阶级的暴行只是含蓄地予以揭露。

9.全诗流露出诗人怎样的思想矛盾?

再次朗读:体会作者对统治阶级压迫的痛恨、对劳动人民的同情。

思考探究

“听妇前致词”承上启下。

写“致词”内容的十三句诗,多次换韵,明显地表现出多次转折,暗示了差役的多次“怒呼”逼问,表明这十三句诗不是“老妇”一口气说下去,差役在那里静听,而老妇“哭啼”着回答差役的“怒呼”。

请赏析本诗中老妇“致辞”的部分。

课堂小结

全诗通过叙述诗人亲眼所见的石壕吏趁夜捉人的故事,既歌颂了石壕老妇勇于承担苦难的精神,又揭露了封建统治阶级爪牙的残暴,反映了唐朝“安史之乱”给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

石壕吏

开端:暮 石壕村 投宿

发展:夜 差吏捉人

高潮:老妇哭诉 悲惨遭遇 老妇被捉

结局:天明 老翁归 告别

战争残酷

同情百姓

写作特色

本诗构思巧妙。

从诗题来看,主要人物应是差役,但诗人只用“吏呼一何怒”来点出他的威势,此后他转入“幕后”。对老妇则用明写,把她的话写成了一篇“抒情独白”。其实用心品味一番就会发现,老妇的话句句都是差役逼出来的,三层之间的换韵处理也暗示了这一点。差役的“怒”“呼”贯穿在老妇陈情的全过程中,其凶狠残暴不言而喻。

新安吏

客行新安道,喧呼闻点兵。借问新安吏:“县小更无丁?”

“府帖昨夜下,次选中男行。”“中男绝短小,何以守王城?”

肥男有母送,瘦男独伶俜。白水暮东流,青山犹哭声。

莫自使眼枯,收汝泪纵横。眼枯即见骨,天地终无情!

我军取相州,日夕望其平。岂意贼难料,归军星散营。

就粮近故垒,练卒依旧京。掘壕不到水,牧马役亦轻。

况乃王师顺,抚养甚分明。送行勿泣血,仆射如父兄。

积累拓展

潼关吏

士卒何草草,筑城潼关道。大城铁不如,小城万丈余。

借问潼关吏:“修关还备胡?”要我下马行,为我指山隅:

“连云列战格,飞鸟不能逾。胡来但自守,岂复忧西都。

丈人视要处,窄狭容单车。艰难奋长戟,万古用一夫。”

“哀哉桃林战,百万化为鱼。请嘱防关将,慎勿学哥舒!”

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读