24 唐诗三首:来自“大唐记者”的三则“旧闻” 课件

文档属性

| 名称 | 24 唐诗三首:来自“大唐记者”的三则“旧闻” 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 47.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 16:06:24 | ||

图片预览

文档简介

统编八下语文

同步精品课件

人教版八年级下册

2025年春八下语文情境教学课件

(大单元教学课件)

群星璀璨,诗耀大唐,今天“时光邮局”有三则来自“大唐记者”执笔的“旧闻”,我们一起去读一读吧!

“旧闻”

《石壕吏》

《茅屋为秋风所破歌》

《卖炭翁》

这三则在大唐可是时事新闻,但对于现在的我们而言就是“旧闻”,但是每首都具有写实性。

任务二:话“记者”

任务三:评“时事”

任务一:读“旧闻”

任务一:读“旧闻”

(一)朗读“旧闻”

要求:

1.大声读给自己,明读音

2.大声读给同伴,须流畅

3.大声读给世界,有感情

情境题与中考新考法

来自“大唐记者”的三则“旧闻”

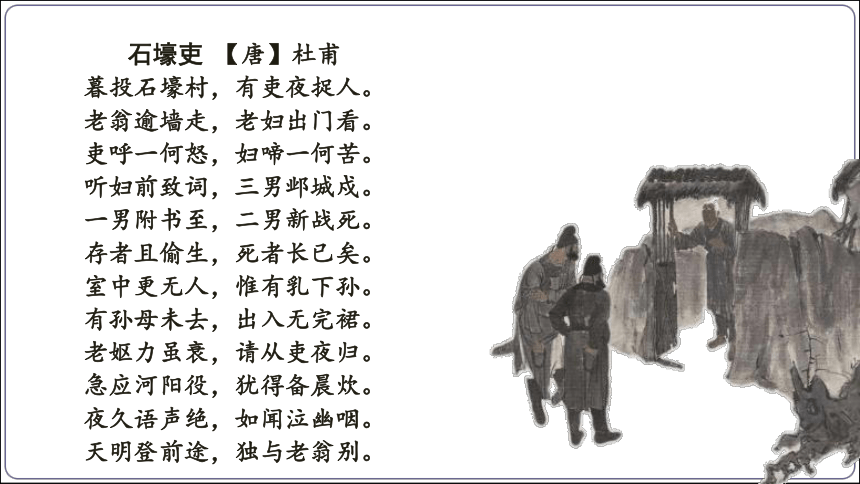

石壕吏 【唐】杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦。

听妇前致词,三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

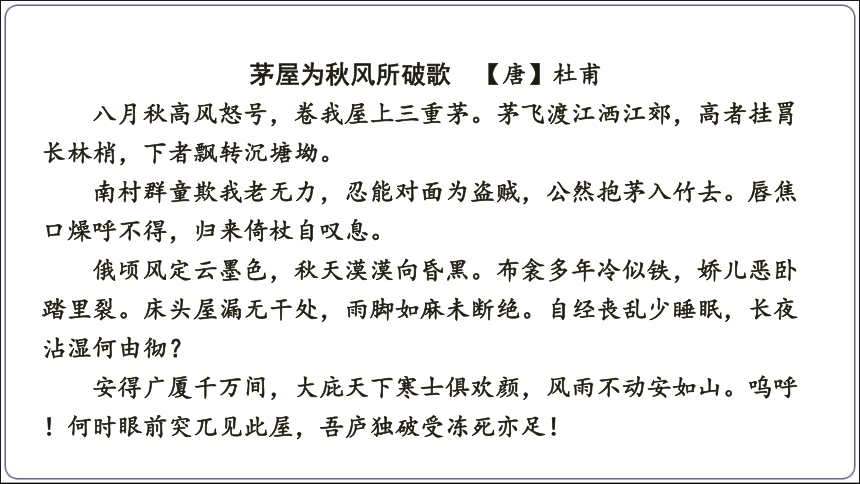

茅屋为秋风所破歌 【唐】杜甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去。唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻?

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

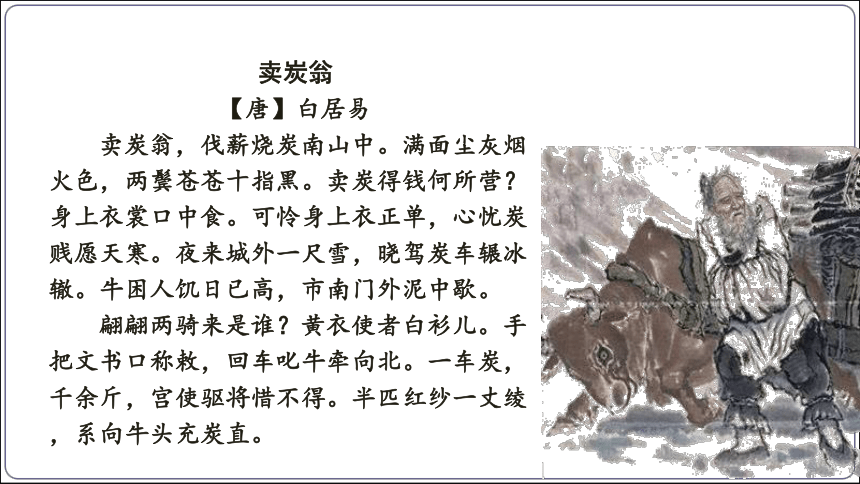

卖炭翁

【唐】白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

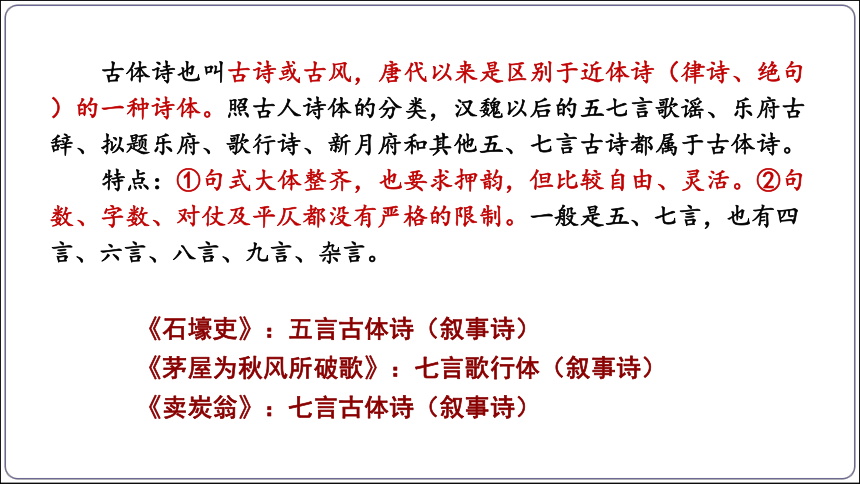

古体诗也叫古诗或古风,唐代以来是区别于近体诗(律诗、绝句)的一种诗体。照古人诗体的分类,汉魏以后的五七言歌谣、乐府古辞、拟题乐府、歌行诗、新月府和其他五、七言古诗都属于古体诗。

特点:①句式大体整齐,也要求押韵,但比较自由、灵活。②句数、字数、对仗及平仄都没有严格的限制。一般是五、七言,也有四言、六言、八言、九言、杂言。

《石壕吏》:五言古体诗(叙事诗)

《茅屋为秋风所破歌》:七言歌行体(叙事诗)

《卖炭翁》:七言古体诗(叙事诗)

叙事诗用诗的形式刻画人物,有比较完整的故事情节,它通过写人叙事来抒发情感,情节完整而集中,人物性格突出而典型,有浓厚的诗意,又有简练的叙事和层次清晰的生活场面。

皆是叙事诗的话,讲述了什么事?让我们再读读这几则“旧闻”。

(二)默读“旧闻”

任务:完成“旧闻”表格

明确三则“旧闻”的三要素:

写了何事?

写了何人?

你有何感?

情境题与中考新考法

来自“大唐记者”的三则“旧闻”

{7C0ED707-8783-43AF-A357-433CB583B7E7}旧闻

《石壕吏》

《茅屋为秋风所破歌》

《卖油翁》

何事?

何人?

何感?

请用一个字概括。

『旧闻』表格

{93296810-A885-4BE3-A3E7-6D5BEEA58F35}差吏捉人

群童盗茅

宫使抢炭

差吏/老妪、老翁、妇

老杜/群童

老翁/宫使

苦

苦在哪里?

有吏夜捉人……

听妇前致词,三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

《石壕吏》“苦”在:

丧子、战乱、贫困、离别……

兵役繁重

战争惨烈

条件艰苦

亲人离散

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去。唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻?

《茅屋为秋风所破歌》“苦”在:

屋破、战乱、贫困……

茅屋破败

苦难遭遇

生活艰辛

久经战乱

《卖炭翁》“苦”在:

烧炭、运炭、卖炭……苦不堪言

命运苦

烧炭苦

经历苦

身心苦

人物

境遇:两鬓苍苍,缺衣少食

面貌:烟尘满面,满手炭黑

心理:天寒难耐,祈愿天寒

环境

时间:隆冬季节,半日奔波

地点:冰雪泥泞,南北通城

遭遇

目的:衣食之本,换得温饱

结果:强取豪夺,无可奈何

遭遇苦

贫穷之苦

欺凌之苦

为何如此苦呢?那我们对话“记者”,探个究竟。

任务二:话“作者”

请你分别对话两位“记者”,探究诗中的“苦”的意蕴,试着结合“旧闻”向两位作者提问。

提问范式:

杜甫先生,您好!请问:公元758年冬和760年春究竟发生了什么事呢?

杜甫: 唐肃宗乾元元年(758)冬末,我回到洛阳,看看战乱(即安史之乱)后的故乡。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军在邺城大败,郭子仪退守河阳,河阳一带又骚动起来。唐王朝为补充兵力,便在洛阳以西至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。这时我被迫离去,经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上我所看到的都是征夫怨女们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声。《石壕吏》是我经过石壕所写。

杜甫:在公元760年春天,那年我已49岁,终于结束了10年客居长安,4年颠沛流离的生活,来到成都。当时安史之乱尚未平定,我靠亲戚朋友的帮助维持生活。到处求亲告友,费尽周折,好不容易在成都浣花溪畔盖起了一座茅屋,暂时结束了辗转飘零的流浪生活,到了八月,一阵秋风掀去了屋顶上的茅草,“屋漏偏逢连夜雨”,便记下了当下所遇所思所想,于是就有了《茅屋为秋风所破歌》。

提问范式:

白先生,您好!请问:公元809年究竟发生了什么事呢?

“苦宫市也。”

时宦者主宫中市买,谓之“宫市”,抑买人物,稍不如本估(压低人家的物价,比原价稍低)。末年不复行文书,置白望数百人于两市并要闹坊曲,阅人所卖物,但称“宫市”,则敛手付与,真伪不复可辩,无敢问所从来及论价之高下者,率用百钱物买人值数千物,仍索进奉门户并脚价钱。人将物诣市,至有空手而归者,名为“宫市”,其实夺之。

杜甫的时代:战乱(“安史之乱”)

颠沛流离

民不聊生

结论:皆苦于当时的时代

白居易的时代:剥削、压迫、民生疾苦

黑暗的社会现实

任务三:评“时事”

在了解“旧闻”的时代背景后,你再去读读,对当时的时事作个评论。(小组合作探究)

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}探究角度

小人物的悲哀——“老妪”“老杜”“老翁”

伟大的母亲——老妪

身处泥泞,依旧为时代发声——杜甫

三首诗中的矛盾探究

《卖炭翁》中的对比探究

……(自选角度)

畅所欲言,集思广益

小人物的悲哀——老妪

她历经丧子之痛,三个儿子为守邺城出征,两人已捐躯沙场。战乱让她的家庭破碎,只剩她与老翁、儿媳及襁褓中的孙子相依为命。当官吏深夜造访,家中已无人可征,老妪却毅然决然,愿以年迈之躯,代替家人承受兵役之苦。她的遭遇不仅是个人悲剧,更是当时社会制度无情压迫的缩影。

示例

身处泥泞,依旧为时代发声——杜甫

这位唐代诗坛的巨匠,身处破败的茅屋之中,眼见秋风肆虐,屋顶飘摇欲坠,然而他并未沉溺于个人的悲哀与绝望之中。相反,他以博大的胸怀和深沉的忧思,将个人的不幸与天下寒士的疾苦紧密相连。他渴望这些饱受风霜的人们能够拥有千万间遮风挡雨的“广厦”,过上安稳的生活。

他以个人遭遇的苦难为背景,借茅屋的破败隐喻当时国家的动荡不安与风雨飘摇。他不仅表达了对和平安定生活的深切渴望,更在诗中融入了对社会不公的强烈愤慨。他以锐利的笔触和真挚的情感,为时代发声,为人民的苦难呐喊。

示例

三首诗中的矛盾探究

《石壕吏》 忧国与忧民的矛盾/战争与家庭矛盾的冲突

《茅屋为秋风所破歌》 个人遭遇与社会现实/理想与现实

《卖炭翁》 生活贫困与生存希望/个人愿望与社会现实

今日任务

{C083E6E3-FA7D-4D7B-A595-EF9225AFEA82}必做

搜集杜甫或白居易的资料,写一写“我眼中的杜甫”或“我眼中的白居易”。

挑战

“我”镜头下的人生百态。(用镜头记录你身边小人物的生活片段,配上文案,如果能亲自配音就更棒,解读生活百态,剪辑成视频)

情境题与中考新考法

来自“大唐记者”的三则“旧闻”

愿你也有一颗悲悯之心,

做个记录者,敢于鸣不平……

“旧闻”中藏有诗人们心忧天下的情怀

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同步精品课件

人教版八年级下册

2025年春八下语文情境教学课件

(大单元教学课件)

群星璀璨,诗耀大唐,今天“时光邮局”有三则来自“大唐记者”执笔的“旧闻”,我们一起去读一读吧!

“旧闻”

《石壕吏》

《茅屋为秋风所破歌》

《卖炭翁》

这三则在大唐可是时事新闻,但对于现在的我们而言就是“旧闻”,但是每首都具有写实性。

任务二:话“记者”

任务三:评“时事”

任务一:读“旧闻”

任务一:读“旧闻”

(一)朗读“旧闻”

要求:

1.大声读给自己,明读音

2.大声读给同伴,须流畅

3.大声读给世界,有感情

情境题与中考新考法

来自“大唐记者”的三则“旧闻”

石壕吏 【唐】杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦。

听妇前致词,三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

茅屋为秋风所破歌 【唐】杜甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去。唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻?

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

卖炭翁

【唐】白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

古体诗也叫古诗或古风,唐代以来是区别于近体诗(律诗、绝句)的一种诗体。照古人诗体的分类,汉魏以后的五七言歌谣、乐府古辞、拟题乐府、歌行诗、新月府和其他五、七言古诗都属于古体诗。

特点:①句式大体整齐,也要求押韵,但比较自由、灵活。②句数、字数、对仗及平仄都没有严格的限制。一般是五、七言,也有四言、六言、八言、九言、杂言。

《石壕吏》:五言古体诗(叙事诗)

《茅屋为秋风所破歌》:七言歌行体(叙事诗)

《卖炭翁》:七言古体诗(叙事诗)

叙事诗用诗的形式刻画人物,有比较完整的故事情节,它通过写人叙事来抒发情感,情节完整而集中,人物性格突出而典型,有浓厚的诗意,又有简练的叙事和层次清晰的生活场面。

皆是叙事诗的话,讲述了什么事?让我们再读读这几则“旧闻”。

(二)默读“旧闻”

任务:完成“旧闻”表格

明确三则“旧闻”的三要素:

写了何事?

写了何人?

你有何感?

情境题与中考新考法

来自“大唐记者”的三则“旧闻”

{7C0ED707-8783-43AF-A357-433CB583B7E7}旧闻

《石壕吏》

《茅屋为秋风所破歌》

《卖油翁》

何事?

何人?

何感?

请用一个字概括。

『旧闻』表格

{93296810-A885-4BE3-A3E7-6D5BEEA58F35}差吏捉人

群童盗茅

宫使抢炭

差吏/老妪、老翁、妇

老杜/群童

老翁/宫使

苦

苦在哪里?

有吏夜捉人……

听妇前致词,三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

《石壕吏》“苦”在:

丧子、战乱、贫困、离别……

兵役繁重

战争惨烈

条件艰苦

亲人离散

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去。唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻?

《茅屋为秋风所破歌》“苦”在:

屋破、战乱、贫困……

茅屋破败

苦难遭遇

生活艰辛

久经战乱

《卖炭翁》“苦”在:

烧炭、运炭、卖炭……苦不堪言

命运苦

烧炭苦

经历苦

身心苦

人物

境遇:两鬓苍苍,缺衣少食

面貌:烟尘满面,满手炭黑

心理:天寒难耐,祈愿天寒

环境

时间:隆冬季节,半日奔波

地点:冰雪泥泞,南北通城

遭遇

目的:衣食之本,换得温饱

结果:强取豪夺,无可奈何

遭遇苦

贫穷之苦

欺凌之苦

为何如此苦呢?那我们对话“记者”,探个究竟。

任务二:话“作者”

请你分别对话两位“记者”,探究诗中的“苦”的意蕴,试着结合“旧闻”向两位作者提问。

提问范式:

杜甫先生,您好!请问:公元758年冬和760年春究竟发生了什么事呢?

杜甫: 唐肃宗乾元元年(758)冬末,我回到洛阳,看看战乱(即安史之乱)后的故乡。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军在邺城大败,郭子仪退守河阳,河阳一带又骚动起来。唐王朝为补充兵力,便在洛阳以西至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。这时我被迫离去,经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上我所看到的都是征夫怨女们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声。《石壕吏》是我经过石壕所写。

杜甫:在公元760年春天,那年我已49岁,终于结束了10年客居长安,4年颠沛流离的生活,来到成都。当时安史之乱尚未平定,我靠亲戚朋友的帮助维持生活。到处求亲告友,费尽周折,好不容易在成都浣花溪畔盖起了一座茅屋,暂时结束了辗转飘零的流浪生活,到了八月,一阵秋风掀去了屋顶上的茅草,“屋漏偏逢连夜雨”,便记下了当下所遇所思所想,于是就有了《茅屋为秋风所破歌》。

提问范式:

白先生,您好!请问:公元809年究竟发生了什么事呢?

“苦宫市也。”

时宦者主宫中市买,谓之“宫市”,抑买人物,稍不如本估(压低人家的物价,比原价稍低)。末年不复行文书,置白望数百人于两市并要闹坊曲,阅人所卖物,但称“宫市”,则敛手付与,真伪不复可辩,无敢问所从来及论价之高下者,率用百钱物买人值数千物,仍索进奉门户并脚价钱。人将物诣市,至有空手而归者,名为“宫市”,其实夺之。

杜甫的时代:战乱(“安史之乱”)

颠沛流离

民不聊生

结论:皆苦于当时的时代

白居易的时代:剥削、压迫、民生疾苦

黑暗的社会现实

任务三:评“时事”

在了解“旧闻”的时代背景后,你再去读读,对当时的时事作个评论。(小组合作探究)

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}探究角度

小人物的悲哀——“老妪”“老杜”“老翁”

伟大的母亲——老妪

身处泥泞,依旧为时代发声——杜甫

三首诗中的矛盾探究

《卖炭翁》中的对比探究

……(自选角度)

畅所欲言,集思广益

小人物的悲哀——老妪

她历经丧子之痛,三个儿子为守邺城出征,两人已捐躯沙场。战乱让她的家庭破碎,只剩她与老翁、儿媳及襁褓中的孙子相依为命。当官吏深夜造访,家中已无人可征,老妪却毅然决然,愿以年迈之躯,代替家人承受兵役之苦。她的遭遇不仅是个人悲剧,更是当时社会制度无情压迫的缩影。

示例

身处泥泞,依旧为时代发声——杜甫

这位唐代诗坛的巨匠,身处破败的茅屋之中,眼见秋风肆虐,屋顶飘摇欲坠,然而他并未沉溺于个人的悲哀与绝望之中。相反,他以博大的胸怀和深沉的忧思,将个人的不幸与天下寒士的疾苦紧密相连。他渴望这些饱受风霜的人们能够拥有千万间遮风挡雨的“广厦”,过上安稳的生活。

他以个人遭遇的苦难为背景,借茅屋的破败隐喻当时国家的动荡不安与风雨飘摇。他不仅表达了对和平安定生活的深切渴望,更在诗中融入了对社会不公的强烈愤慨。他以锐利的笔触和真挚的情感,为时代发声,为人民的苦难呐喊。

示例

三首诗中的矛盾探究

《石壕吏》 忧国与忧民的矛盾/战争与家庭矛盾的冲突

《茅屋为秋风所破歌》 个人遭遇与社会现实/理想与现实

《卖炭翁》 生活贫困与生存希望/个人愿望与社会现实

今日任务

{C083E6E3-FA7D-4D7B-A595-EF9225AFEA82}必做

搜集杜甫或白居易的资料,写一写“我眼中的杜甫”或“我眼中的白居易”。

挑战

“我”镜头下的人生百态。(用镜头记录你身边小人物的生活片段,配上文案,如果能亲自配音就更棒,解读生活百态,剪辑成视频)

情境题与中考新考法

来自“大唐记者”的三则“旧闻”

愿你也有一颗悲悯之心,

做个记录者,敢于鸣不平……

“旧闻”中藏有诗人们心忧天下的情怀

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读