河南省濮阳市清丰县清丰县2024-2025学年七年级下学期4月期中历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省濮阳市清丰县清丰县2024-2025学年七年级下学期4月期中历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 641.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 10:54:33 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025 学年度第二学期期中测试卷

测试范围:1 --10课

注意事项:

1.本试卷共6页,两大题,满分50分,测试时间50分钟。

2.请用蓝、黑色钢笔或圆珠笔直接答在试卷或答题卡上。

3.答卷前将密封线内的项目填写清楚。

选择题(共20小题,20分)

下列每小题列出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。请将正确选项的字母代号填在括号里或涂写在答题卡相应位置上。

1.阅读如表材料,可以比较出长城和大运河的共同点是 【 】

长城 大运河

秦汉时期,抵御北方游牧民族南下,保护中原北部地区的农业生产和人民生活 隋唐时期,成为联系南北的交通大动脉,加强各地区之间的经济、文化联系

A.抵御了匈奴侵扰 B.削弱了地方势力

C.促进了经济交流 D.有利于巩固统一

2.下表是中国古代“入仕群体中寒门子弟所占比例变化表”,数据变化对社会结构产生的主要影响是 【 】

朝代 东晋 隋朝 唐朝 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.促进了社会阶层的流动 B.提高了官员的整体素质

C.官员录取标准不断降低 D.有利于加强中央集权

3.如图排列出了南北朝至五代十国时期的朝代顺序,其中与①处王朝密切相关的史实是【 】

A.罢黜百家,兴办太学 B.南下灭陈,统一全国

C.政权频繁更迭,动荡不安 D.前期繁盛,后期藩镇割据

4.如表内容可用来说明唐朝的兴盛得益于【 】

时期 唐太宗时期 武则天时期 唐玄宗时期

政治措施 完善三省六部制 创立殿试制度 改革税制和兵制

七年级历史(BBRJ) 第1页(共6页)

A.国家统一 B.选官方式的调整

C.开放的社会 D.制度的创新发展

5.唐玄宗曾亲自主持对县令的考核,结果有45个县令因考核不合格而被撤职。反映了唐玄宗实行的政治措施是【 】

A.改革税制 B.注重文教 C.整顿吏治 D.从善如流

6.王祯《农书》中记载:“水激轮转,众筒兜水,次第下倾于岸上……以溉稻田,日夜不息,绝胜人力。”这反映了唐代【 】

A.引进国外的生产技术 B.手工业生产水平提高

C.农业生产工具的进步 D.开始用畜力取代人力

7.杜甫的诗中写道:“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传。君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜。”诗句描绘了唐朝的【 】

A.农业的进步 B.手工业成就 C.商业繁荣 D.社会风气

8.在这次战乱中,“宫室焚烧,十不存一……人烟断绝,千里萧条”、从此之后,唐朝国势由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面。材料涉及的事件是【 】

A.楚汉之争 B.七国之乱 C.八王之乱 D.安史之乱

9.五代十国是中国历史上的一段大分裂时期。其实质是【 】

A.汉族政权与少数民族政权的并立 B.豪强地主势力发展的结果

C.统治阶级内部争权夺利的斗争 D.唐末藩镇割据的延续和扩大

10.唐朝时期,我国东北、西北、西南等地区一些少数民族建立的政权与唐王朝关系密切,其中,其首领被封为“云南王”的是【 】

A.吐蕃 B.南诏 C.突厥 D.回统

11.史载唐太宗时,有大臣奏请修复长城,太宗一笑置之。唐太宗不修长城的理由是【 】

A.唐朝北方已无边患 B.长城已经彻底失去防御作用

C.唐朝国力虚弱,无财力支持 D.开明的民族政策使民族关系融洽

12.印度史学家阿里说:“如果没有玄奘的著作,重建印度历史是完全不可能的。”玄奘的这部著作是【 】

A.《弘法大师行状绘词》 B.《徐霞客游记》

C.《西游记》 D.《大唐西域记》

13.1294年,位于西亚的蒙古四大汗国之一伊利汗国效仿元朝,发行了至元宝钞“交子”,上面印着可汗的姓名和汉文的“钞”字,雕版印刷技术西传了。这有利于【 】

A.推动世界文明发展 B.扩大元朝统治疆域

C.提升元朝科技水平 D.维护元朝长治久安

14.下列唐朝文学艺术家与其文艺风格的对应中,不正确的是【 】

A.颜真卿——字体端正劲美,雄浑敦厚

B.吴道子——画作落笔雄劲,风格奔放

C.杜甫———诗风平易近人,直面社会现实

D.李白————诗作飘逸洒脱,昂扬进取

15.宋初始置诸州通判,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方官)通签书施行。据此,通判的设置是为了【 】

A.注重发展文教事业 B.加强对地方控制

C.废除宰相制度 D.封建皇权达到顶峰

七年级历史(BBRJ) 第2页(共6页)

16.据统计,北宋宰相共有71人,科举出身的有65人,约占92%;副宰相153人,科举出身的有139人,约占91%。南宋时期科举出身的官僚比例更高。这一现象源于【 】

A.宋代选拔官员的办法发生变化 B.宋代科举考试的题目难度降低

C.宋代大幅度增加科举取士名额 D.全国范围营造浓厚的读书风气

17.由于官僚机构和军队不断膨胀,到北宋中期,政府官俸和军费开支浩大,财政入不敷出。为摆脱统治危机,宋神宗任用他进行变法,采取一系列措施,收到一定成效。“他”指的是【 】

A.商鞅 B.房玄龄 C.寇准 D.王安石

18.与北宋并立的由党项族建立的少数民族政权是 【 】

A.吐蕃 B.辽 C.西夏 D.蒙古

19.下列漫画反映辽、宋、西夏时期的时代特征是【 】

A.民族政权并存 B.大一统国家建立

C.中华文明的起源 D.繁荣与开放

20.与北宋相比,南宋山水画的重心从峭拔雄浑的山移到柔媚委婉的水;从“秋水共长天一色”移成画面的留白,表现为“一角”“半边”。这折射出【 】

A.重文轻武的政策 B.南宋的偏安

C.女真族的崛起 D.宋朝文化昌盛

非选择题(共5 小题,30分)

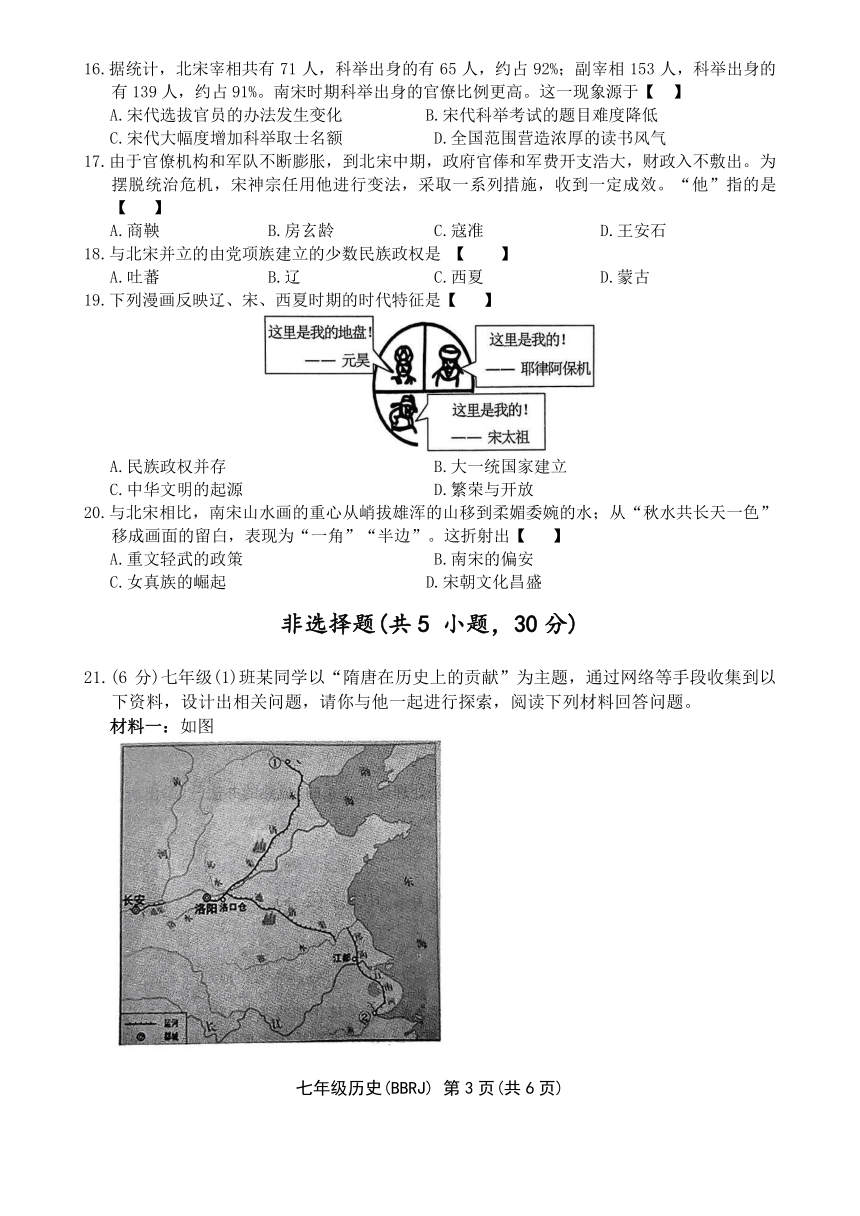

21.(6分)七年级(1)班某同学以“隋唐在历史上的贡献”为主题,通过网络等手段收集到以下资料,设计出相关问题,请你与他一起进行探索,阅读下列材料回答问题。

材料一:如图

七年级历史(BBRJ) 第3页(共6页)

材料二:公元6世纪80年代,在结束了200多年的分裂局面后,中国又一次走向统一,同时中国也迎来了一个繁荣与开放的时代。

(1)材料一中大运河的起止点①②分别是 (2分)

(2)结合所学的知识指出大运河的开通有何作用 (1分)

(3)唐朝时与很多国家友好往来,列举与日本、与天竺友好交往的事例各一例。(2分)

(4)请写出隋唐时期因重视“德治”而出现的盛世局面的名称。(1分)

22.(6分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 《唐蕃关系示意图》

材料二 唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是真心对待他们,与他们建立深厚的感情,赢得他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,由此保证了民族关系良性运行。

(1)材料一表明,唐朝和吐蕃之间友好交往的主要形式有哪些 (2分)

(2)阅读材料二,根据所学知识指出唐太宗处理民族关系的“成熟的办法”。举出唐太宗“赢得他们的爱戴”的史实。(2分)

(3)综合上述材料,谈谈你对中国古代民族关系的认识。(2分)

23.(6分)阅读下列材料,回答相关问题。

材料一:唐代所建立的一系列制度,已经标志着行政管理体制的完善;宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,皇帝和中枢大臣之间、中央和地方之间得以相互制衡,这个

七年级历史(BBRJ) 第4页(共6页)

时期的发展趋势。可以概括为在整合中创新。

———摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二:隋唐之前,选官主要凭靠家世背景,世家大族子弟虽无才学,不思进取,照样“坐至公卿”,世代垄断高官显位。科举选官的基本原则是由朝廷设立一些科目公开竞争择优录取。隋朝的科举制度还处于开创的阶段,大体在隋炀帝时期成为国家纯粹按照才学标准选拔文士担任官吏的考试制度。

———摘编自刘宗绪《唐代的选和举》

材料三:宋太祖一再强调“宰相须用读书人”,“不以武人为大帅,专制一道。必以文臣为经略,以总制之”。掌管军政的枢密使有发兵之权而无握兵之重,都指挥使有握兵之重而无发兵之权。宋代科举制彻底消灭了门第限制,社会各阶层的优秀弟子都被允许应试入仕,录取名额也大量增加,且增加由皇帝亲自主持的殿试,考中者均为“天子门生”,直到第四代皇帝宋仁宗天圣八年,才亲试武举十八人。

——摘编自李道涛《试论宋代推行重文轻武政策的措施》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋分别是如何在“整合中创新”政治制度的 (2分)

(2)根据材料二回答,隋朝时选官标准发生了什么变化 (1分)

(3)根据材料三,概括宋代推行重文轻武政策的措施。结合所学知识,简述该政策产生的积极影响。(2分)

(4)结合上述材料和所学,谈谈古代中国治国理政中值得吸收借鉴的经验。(1分)

24.(6分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:辽与朝廷(宋)和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

———苏辙《栾城集》

材料二:靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

———岳飞《满江红》

材料三:“冻死不拆屋,饿死不掳掠”、“撼山易,撼岳家军难”。

材料四:是月(1141年11月),与金国和议成,立盟书,约以淮水中流画疆,割唐、邓二州界之,岁奉银二十五万两、绢二十五万匹,休兵息民,各守境土。

———《宋史·高宗本纪》

(1)结合材料一及所学知识回答,“与朝廷和好年深”得益于哪一“盟约”的签订 (1分)

七年级历史(BBRJ) 第5页(共6页)

(2)材料二中的“靖康耻”指哪一历史事件 与该事件有关的两位北宋帝王是谁 (3分)

(3)材料三讲的是什么事件 (1分)

(4)依据材料三并结合所学知识回答,1141年宋金议和后双方以哪条线作为分界线 (1分)

25.阅读下列材料,根据如表内容自拟一个观点,并结合所学知识进行阐述。(要求:观点合理、明确,史论结合,条理清楚,字数80-120。)(6分)

唐诗主要人物汇总表(部分)

代表人物 生活时代 作品特点

李白 盛唐时期 洒脱飘逸,充满想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀

杜甫 唐朝由盛转衰时期 诗风淳朴厚重,很多诗反映了战争和政治腐败给人民带 来的痛苦,抒发悲愤凄婉之情

白居易 中唐 直面社会现实,揭示统治者的腐败和人民疾苦

七年级历史(BBRJ) 第6页(共6页)

测试范围:1 --10课

注意事项:

1.本试卷共6页,两大题,满分50分,测试时间50分钟。

2.请用蓝、黑色钢笔或圆珠笔直接答在试卷或答题卡上。

3.答卷前将密封线内的项目填写清楚。

选择题(共20小题,20分)

下列每小题列出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。请将正确选项的字母代号填在括号里或涂写在答题卡相应位置上。

1.阅读如表材料,可以比较出长城和大运河的共同点是 【 】

长城 大运河

秦汉时期,抵御北方游牧民族南下,保护中原北部地区的农业生产和人民生活 隋唐时期,成为联系南北的交通大动脉,加强各地区之间的经济、文化联系

A.抵御了匈奴侵扰 B.削弱了地方势力

C.促进了经济交流 D.有利于巩固统一

2.下表是中国古代“入仕群体中寒门子弟所占比例变化表”,数据变化对社会结构产生的主要影响是 【 】

朝代 东晋 隋朝 唐朝 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.促进了社会阶层的流动 B.提高了官员的整体素质

C.官员录取标准不断降低 D.有利于加强中央集权

3.如图排列出了南北朝至五代十国时期的朝代顺序,其中与①处王朝密切相关的史实是【 】

A.罢黜百家,兴办太学 B.南下灭陈,统一全国

C.政权频繁更迭,动荡不安 D.前期繁盛,后期藩镇割据

4.如表内容可用来说明唐朝的兴盛得益于【 】

时期 唐太宗时期 武则天时期 唐玄宗时期

政治措施 完善三省六部制 创立殿试制度 改革税制和兵制

七年级历史(BBRJ) 第1页(共6页)

A.国家统一 B.选官方式的调整

C.开放的社会 D.制度的创新发展

5.唐玄宗曾亲自主持对县令的考核,结果有45个县令因考核不合格而被撤职。反映了唐玄宗实行的政治措施是【 】

A.改革税制 B.注重文教 C.整顿吏治 D.从善如流

6.王祯《农书》中记载:“水激轮转,众筒兜水,次第下倾于岸上……以溉稻田,日夜不息,绝胜人力。”这反映了唐代【 】

A.引进国外的生产技术 B.手工业生产水平提高

C.农业生产工具的进步 D.开始用畜力取代人力

7.杜甫的诗中写道:“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传。君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜。”诗句描绘了唐朝的【 】

A.农业的进步 B.手工业成就 C.商业繁荣 D.社会风气

8.在这次战乱中,“宫室焚烧,十不存一……人烟断绝,千里萧条”、从此之后,唐朝国势由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面。材料涉及的事件是【 】

A.楚汉之争 B.七国之乱 C.八王之乱 D.安史之乱

9.五代十国是中国历史上的一段大分裂时期。其实质是【 】

A.汉族政权与少数民族政权的并立 B.豪强地主势力发展的结果

C.统治阶级内部争权夺利的斗争 D.唐末藩镇割据的延续和扩大

10.唐朝时期,我国东北、西北、西南等地区一些少数民族建立的政权与唐王朝关系密切,其中,其首领被封为“云南王”的是【 】

A.吐蕃 B.南诏 C.突厥 D.回统

11.史载唐太宗时,有大臣奏请修复长城,太宗一笑置之。唐太宗不修长城的理由是【 】

A.唐朝北方已无边患 B.长城已经彻底失去防御作用

C.唐朝国力虚弱,无财力支持 D.开明的民族政策使民族关系融洽

12.印度史学家阿里说:“如果没有玄奘的著作,重建印度历史是完全不可能的。”玄奘的这部著作是【 】

A.《弘法大师行状绘词》 B.《徐霞客游记》

C.《西游记》 D.《大唐西域记》

13.1294年,位于西亚的蒙古四大汗国之一伊利汗国效仿元朝,发行了至元宝钞“交子”,上面印着可汗的姓名和汉文的“钞”字,雕版印刷技术西传了。这有利于【 】

A.推动世界文明发展 B.扩大元朝统治疆域

C.提升元朝科技水平 D.维护元朝长治久安

14.下列唐朝文学艺术家与其文艺风格的对应中,不正确的是【 】

A.颜真卿——字体端正劲美,雄浑敦厚

B.吴道子——画作落笔雄劲,风格奔放

C.杜甫———诗风平易近人,直面社会现实

D.李白————诗作飘逸洒脱,昂扬进取

15.宋初始置诸州通判,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方官)通签书施行。据此,通判的设置是为了【 】

A.注重发展文教事业 B.加强对地方控制

C.废除宰相制度 D.封建皇权达到顶峰

七年级历史(BBRJ) 第2页(共6页)

16.据统计,北宋宰相共有71人,科举出身的有65人,约占92%;副宰相153人,科举出身的有139人,约占91%。南宋时期科举出身的官僚比例更高。这一现象源于【 】

A.宋代选拔官员的办法发生变化 B.宋代科举考试的题目难度降低

C.宋代大幅度增加科举取士名额 D.全国范围营造浓厚的读书风气

17.由于官僚机构和军队不断膨胀,到北宋中期,政府官俸和军费开支浩大,财政入不敷出。为摆脱统治危机,宋神宗任用他进行变法,采取一系列措施,收到一定成效。“他”指的是【 】

A.商鞅 B.房玄龄 C.寇准 D.王安石

18.与北宋并立的由党项族建立的少数民族政权是 【 】

A.吐蕃 B.辽 C.西夏 D.蒙古

19.下列漫画反映辽、宋、西夏时期的时代特征是【 】

A.民族政权并存 B.大一统国家建立

C.中华文明的起源 D.繁荣与开放

20.与北宋相比,南宋山水画的重心从峭拔雄浑的山移到柔媚委婉的水;从“秋水共长天一色”移成画面的留白,表现为“一角”“半边”。这折射出【 】

A.重文轻武的政策 B.南宋的偏安

C.女真族的崛起 D.宋朝文化昌盛

非选择题(共5 小题,30分)

21.(6分)七年级(1)班某同学以“隋唐在历史上的贡献”为主题,通过网络等手段收集到以下资料,设计出相关问题,请你与他一起进行探索,阅读下列材料回答问题。

材料一:如图

七年级历史(BBRJ) 第3页(共6页)

材料二:公元6世纪80年代,在结束了200多年的分裂局面后,中国又一次走向统一,同时中国也迎来了一个繁荣与开放的时代。

(1)材料一中大运河的起止点①②分别是 (2分)

(2)结合所学的知识指出大运河的开通有何作用 (1分)

(3)唐朝时与很多国家友好往来,列举与日本、与天竺友好交往的事例各一例。(2分)

(4)请写出隋唐时期因重视“德治”而出现的盛世局面的名称。(1分)

22.(6分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 《唐蕃关系示意图》

材料二 唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是真心对待他们,与他们建立深厚的感情,赢得他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,由此保证了民族关系良性运行。

(1)材料一表明,唐朝和吐蕃之间友好交往的主要形式有哪些 (2分)

(2)阅读材料二,根据所学知识指出唐太宗处理民族关系的“成熟的办法”。举出唐太宗“赢得他们的爱戴”的史实。(2分)

(3)综合上述材料,谈谈你对中国古代民族关系的认识。(2分)

23.(6分)阅读下列材料,回答相关问题。

材料一:唐代所建立的一系列制度,已经标志着行政管理体制的完善;宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,皇帝和中枢大臣之间、中央和地方之间得以相互制衡,这个

七年级历史(BBRJ) 第4页(共6页)

时期的发展趋势。可以概括为在整合中创新。

———摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二:隋唐之前,选官主要凭靠家世背景,世家大族子弟虽无才学,不思进取,照样“坐至公卿”,世代垄断高官显位。科举选官的基本原则是由朝廷设立一些科目公开竞争择优录取。隋朝的科举制度还处于开创的阶段,大体在隋炀帝时期成为国家纯粹按照才学标准选拔文士担任官吏的考试制度。

———摘编自刘宗绪《唐代的选和举》

材料三:宋太祖一再强调“宰相须用读书人”,“不以武人为大帅,专制一道。必以文臣为经略,以总制之”。掌管军政的枢密使有发兵之权而无握兵之重,都指挥使有握兵之重而无发兵之权。宋代科举制彻底消灭了门第限制,社会各阶层的优秀弟子都被允许应试入仕,录取名额也大量增加,且增加由皇帝亲自主持的殿试,考中者均为“天子门生”,直到第四代皇帝宋仁宗天圣八年,才亲试武举十八人。

——摘编自李道涛《试论宋代推行重文轻武政策的措施》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋分别是如何在“整合中创新”政治制度的 (2分)

(2)根据材料二回答,隋朝时选官标准发生了什么变化 (1分)

(3)根据材料三,概括宋代推行重文轻武政策的措施。结合所学知识,简述该政策产生的积极影响。(2分)

(4)结合上述材料和所学,谈谈古代中国治国理政中值得吸收借鉴的经验。(1分)

24.(6分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:辽与朝廷(宋)和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

———苏辙《栾城集》

材料二:靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

———岳飞《满江红》

材料三:“冻死不拆屋,饿死不掳掠”、“撼山易,撼岳家军难”。

材料四:是月(1141年11月),与金国和议成,立盟书,约以淮水中流画疆,割唐、邓二州界之,岁奉银二十五万两、绢二十五万匹,休兵息民,各守境土。

———《宋史·高宗本纪》

(1)结合材料一及所学知识回答,“与朝廷和好年深”得益于哪一“盟约”的签订 (1分)

七年级历史(BBRJ) 第5页(共6页)

(2)材料二中的“靖康耻”指哪一历史事件 与该事件有关的两位北宋帝王是谁 (3分)

(3)材料三讲的是什么事件 (1分)

(4)依据材料三并结合所学知识回答,1141年宋金议和后双方以哪条线作为分界线 (1分)

25.阅读下列材料,根据如表内容自拟一个观点,并结合所学知识进行阐述。(要求:观点合理、明确,史论结合,条理清楚,字数80-120。)(6分)

唐诗主要人物汇总表(部分)

代表人物 生活时代 作品特点

李白 盛唐时期 洒脱飘逸,充满想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀

杜甫 唐朝由盛转衰时期 诗风淳朴厚重,很多诗反映了战争和政治腐败给人民带 来的痛苦,抒发悲愤凄婉之情

白居易 中唐 直面社会现实,揭示统治者的腐败和人民疾苦

七年级历史(BBRJ) 第6页(共6页)

同课章节目录