10.2《归去来兮辞(并序)》课件(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.2《归去来兮辞(并序)》课件(共61张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 50.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

饮 酒(其五)

归园田居(其一)

少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳阴后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

归园田居·(种豆南山下)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

归去来兮辞

陶渊明

余家贫,

耕植不足以自给。

幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,

脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,

诸侯以惠爱为德,

家叔以余贫苦,

遂见用于小邑。

统编版高中语文选择性必修下册

学习目标

1

梳理并掌握文中常见的文言实词、虚词、句式等文言知识点

2

准确翻译课文,理解文意,理清文章的段落层次和作的感情脉络。

3

抓住重点语句品味语言表达效果,解陶渊明诗文“平淡自然”的风格。

4

分析陶渊明的形象并探究古代的归隐现象

走进作者

陶渊明(约365—427),一名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江)人,东晋诗人、文学家。因宅边有五棵柳树,故自称“五柳先生”,私谥“靖节”。 因曾任彭泽县令,后人又称为“陶彭泽”。其创作包括诗与文两部分,以诗歌成就最高。他是第一个大量写作田园诗的诗人,被后世称为“田园诗人之祖”“古今隐逸诗人之宗”。

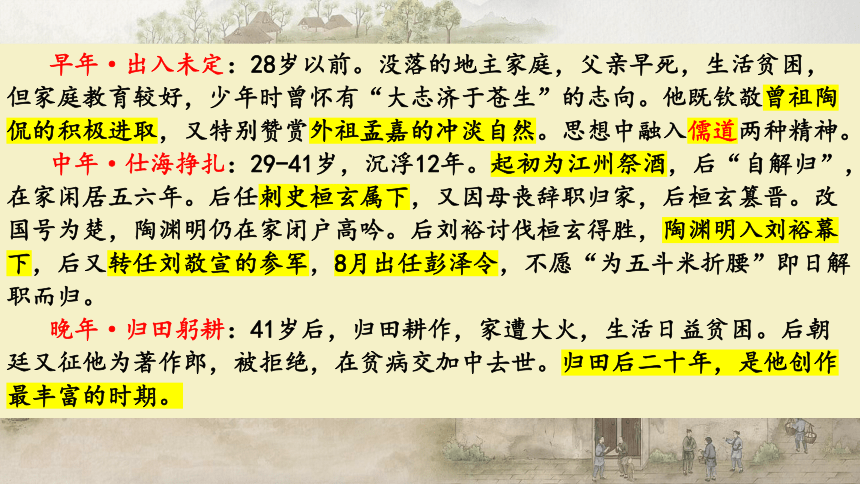

早年·出入未定:28岁以前。没落的地主家庭,父亲早死,生活贫困,但家庭教育较好,少年时曾怀有“大志济于苍生”的志向。他既钦敬曾祖陶侃的积极进取,又特别赞赏外祖孟嘉的冲淡自然。思想中融入儒道两种精神。

中年·仕海挣扎:29-41岁,沉浮12年。起初为江州祭酒,后“自解归”,在家闲居五六年。后任刺史桓玄属下,又因母丧辞职归家,后桓玄篡晋。改国号为楚,陶渊明仍在家闭户高吟。后刘裕讨伐桓玄得胜,陶渊明入刘裕幕下,后又转任刘敬宣的参军,8月出任彭泽令,不愿“为五斗米折腰”即日解职而归。

晚年·归田躬耕:41岁后,归田耕作,家遭大火,生活日益贫困。后朝廷又征他为著作郎,被拒绝,在贫病交加中去世。归田后二十年,是他创作最丰富的时期。

陶渊明29岁出仕,任官十三年,然而当时东晋政治日益腐败,统治阶级内部矛盾尖锐,权力斗争激烈。他的抱负得不到施展,又不肯与黑暗势力同流合污。

公元405年,陶渊明担任彭泽县令时,鱼肉乡里的郡督邮来县巡察,县吏告诉他,应该穿戴整齐去恭迎郡督邮。陶渊明叹息说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日便辞官归田,从此过上躬耕自给的田园生活。

《归园田居》这组诗写于陶渊明辞官归田之后,是田园诗的代表作。

五斗米:微薄俸禄的代称

写作背景

不为五斗米折腰

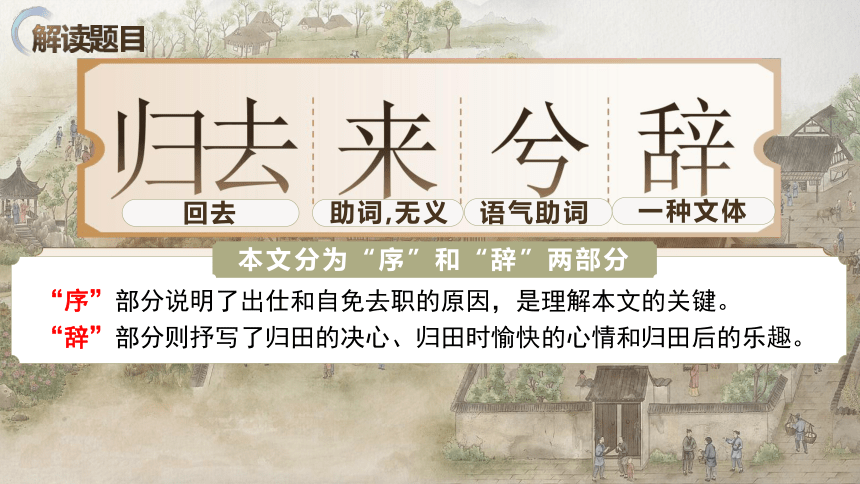

解读题目

回去

助词,无义

语气助词

一种文体

从何归去?为何归去?如何归去?归去后如何?

去归

“序”部分说明了出仕和自免去职的原因,是理解本文的关键。

“辞”部分则抒写了归田的决心、归田时愉快的心情和归田后的乐趣。

本文分为“序”和“辞”两部分

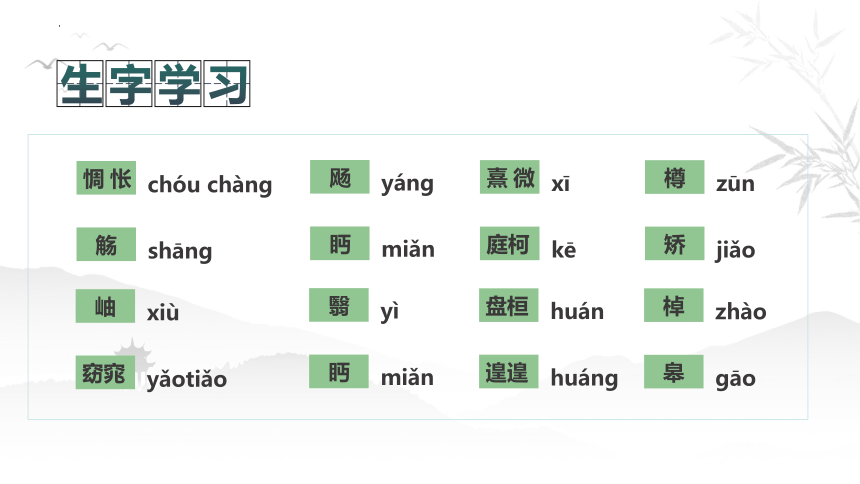

生

字

学

习

chóu chàng

yáng

xī

惆怅

飏

熹微

zūn

樽

shāng

miǎn

kē

觞

眄

庭柯

jiǎo

矫

xiù

yì

huán

岫

翳

盘桓

zhào

棹

yǎotiǎo

miǎn

huáng

窈窕

眄

遑遑

gāo

皋

1.陶渊明从何归去?

解读小序

2.请你从小序中找出陶渊明辞官原因

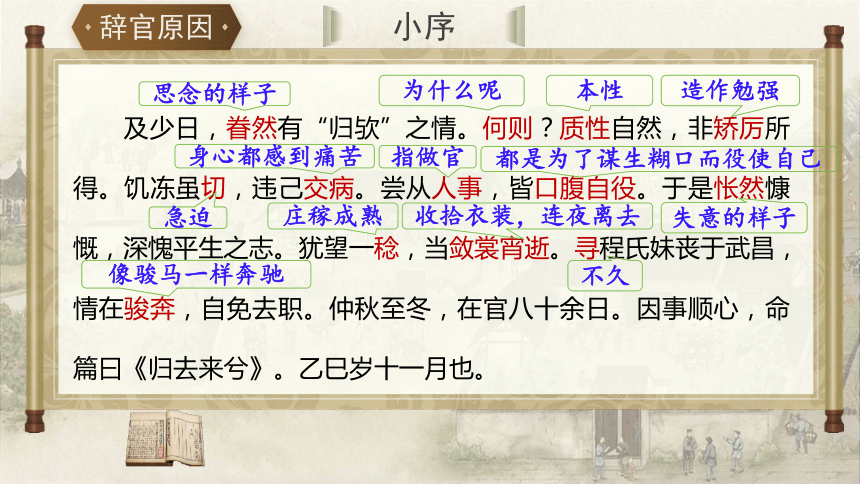

质性自然,非矫厉所得。

于是怅然慷慨,深愧平生之志。

寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。

违背本性

深愧于志

为妹奔丧

身心痛苦

饥冻虽切,违己交病。

表层原因

根本原因

“妹丧固是实情,然亦去志久决,故藉此急求自免”

——朱自清《陶渊明年谱之问题》

3.陶渊明既然选择“归去”,当初又为何要出仕?

小序

及少日,眷然有“归欤”之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

急迫

思念的样子

为什么呢

本性

造作勉强

身心都感到痛苦

指做官

都是为了谋生糊口而役使自己

庄稼成熟

收拾衣装,连夜离去

失意的样子

不久

像骏马一样奔驰

辞官原因

小序

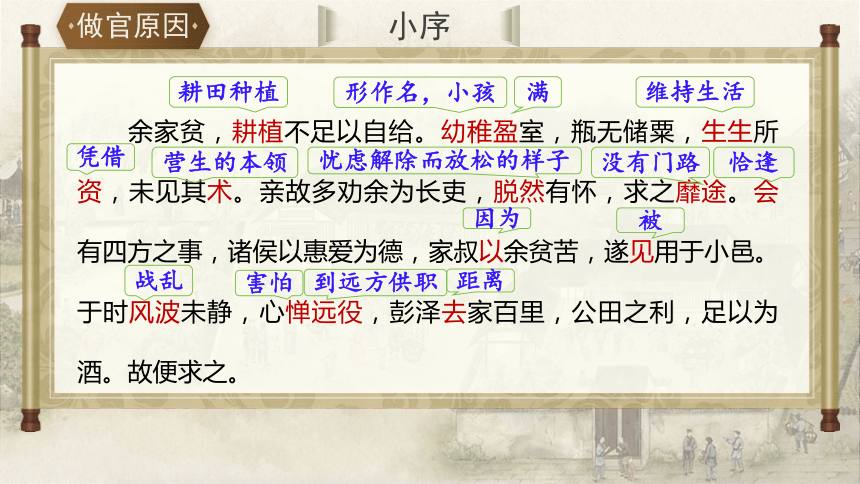

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。

耕田种植

形作名,小孩

维持生活

凭借

满

营生的本领

忧虑解除而放松的样子

没有门路

恰逢

战乱

害怕

到远方供职

被

距离

因为

做官原因

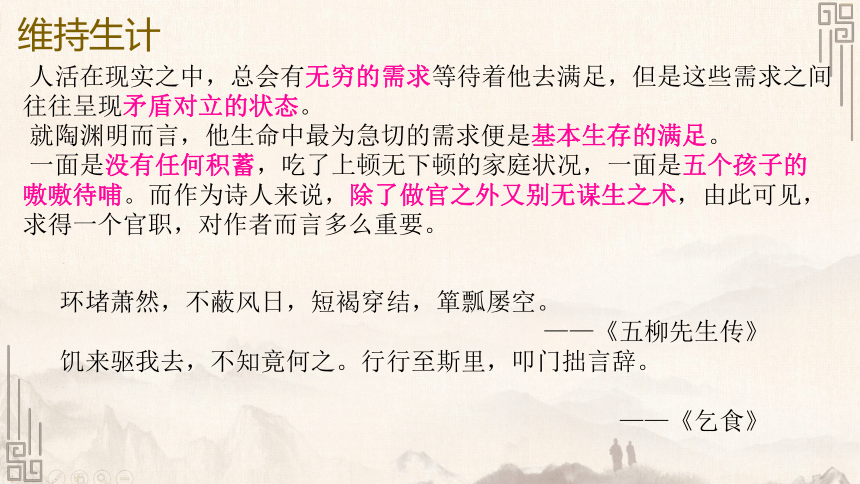

人活在现实之中,总会有无穷的需求等待着他去满足,但是这些需求之间往往呈现矛盾对立的状态。

就陶渊明而言,他生命中最为急切的需求便是基本生存的满足。

一面是没有任何积蓄,吃了上顿无下顿的家庭状况,一面是五个孩子的嗷嗷待哺。而作为诗人来说,除了做官之外又别无谋生之术,由此可见,求得一个官职,对作者而言多么重要。

维持生计

环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空。

——《五柳先生传》

饥来驱我去,不知竟何之。行行至斯里,叩门拙言辞。

——《乞食》

陶渊明既然选择“归去”,当初又为何要出仕?

原 因

维持生计

亲故劝说

施展抱负

地点合适

满足嗜好

原 文

“家贫”“幼稚盈室,瓶无储粟”

亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途

会有四方之事,诸侯以惠爱为德

彭泽去家百余里

公田之利,足以为酒

小序总结

序言

第1层:

出仕原因:

第2层:

辞官原因

第3层:

交代写作的时间和缘由

质性自然,非矫厉所得

饥冻虽切,违己交病

怅然慷慨,深愧平生之志

程氏妹丧于武昌

质性

自然

任性

随情

家贫子多、生生无术、亲故劝告、家属引荐

诸侯惠爱、彭泽不远、公田有利、足以为酒

叙述了作者离家出仕、弃官归田以及写作本文的缘由。

“质性”,是指人与生俱来的本性,正如诗人在《归园田居》中所说:“少无适俗韵,性本爱丘山”,他的这种天然的本性并非勉强造作所能改变、拘束的。

“矫厉”造作勉强,指通过外力强行改变事物原本的形状,性质。“非矫厉所得”,是诗人说自己热爱自然的本性,绝非外在力量所能够改变,这是一种倔强和坚定。

一方面是可以养活家庭的并不如意的职位,

一方面是顺从天性听从内心的自由,二者要如何选择?

在现实中,多少人是为了碎银几两,为了沉重的肉身而委屈内心,低三下四,四处奔波。正如南唐后主李煜所感慨的那样:天教心愿与身违。

也如鲁迅先生所言:自由固不是钱所买到的,但能够为钱而卖掉。

与我们对现实的屈从相反,在解决衣食之忧与顺从天性之间,陶渊明最终还是选择了后者。在他看来,违背自己的意愿比忍饥挨饿更为痛苦。

不但如此,在序文中,诗人还回顾了自己前半生的做官经历,他说“深愧平生之志”。

梁启超说“陶渊明在官场里混那几年,像一位‘一生爱好是天然’的千金小姐,强逼着去倚门卖笑。那种惭耻悲痛,真是深刻入骨。”这个比喻真是一针见血,鞭辟入里。

不得不去做官的经历,以及那种经历所给诗人带来的羞惭耻辱,是深刻入骨的。因此,虽然“饥冻虽切”,也决不再为“口腹自役”而“违己交病”。这里的语言虽然和婉,但诗人弃官的意愿却是坚如金石,义无反顾。

第一段

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

田地荒废

为什么

役使

为什么

挽回

确实

出来做官

行人

怨恨

漂流摇荡的样子

船缓缓前进

光线微弱

1.陶渊明辞官归田的原因是什么?

2.从中可以看出诗人怎样的心情变化?

①归去来兮,田园将芜胡不归?

②既自以心为形役,奚惆怅而独悲?

③悟已往之不谏,知来者之可追。

实迷途其未远,觉今是而昨非。

④舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。

问征夫以前路,恨晨光之熹微。

1.陶渊明辞官归田的原因是什么?从中看出诗人怎样的心情变化?

第一段

①归隐之志的坚决、辜负田园的自责

②回顾为谋生而出仕,感到痛苦后悔

出仕:“已往”“昨非”

归隐:“来者”“今是”

③对过去的醒悟,对未来的期待

④作者乘舟归家的轻松愉快,归家的迫不及待

自责

自悔

自醒

自恕

保洁守志的倔强

对官场的厌恶

归途的欢快与急切

归去之因

自责自悔

轻松惬意

急切渴望

归程图

在经历五仕五隐的反复之后,陶渊明经历了自责、自悔、自醒、自恕,方才找到心灵的圣殿,方才有了今是昨非的明确判断,方才看清要走的人生之路,方才显出归家的坚定。

这样的顿悟既指向生命里的重要时刻——比如陶渊明的辞官,比如爱情婚姻的选择,同时,它也指向一些当时看来并不重要的小的决断,比如《项链》中的玛蒂尔德是否要去参加的那场舞会;比如临睡之前的你是继续手机,还是拿起一本书学习。

人生之中,顿悟时刻的到来,谁也无法提前预约。

我们只能在一次次无比纠结、矛盾的选择中去体验、经历、感受,然后跨越。

第二段

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

简陋的房屋

看到

拿

酒器

看

使…愉快

寄托傲世的情怀

深知

使…安心

归舍图

园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

每日

拄着

抬起头

无意

峰峦

日光

阴暗的样子

徘徊

归园图

2.文章第二段作者抵家后有哪些活动?体现了作者什么样的心情

僮仆欢迎,稚子候门

引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。

倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

园日涉以成趣,门虽设而常关。

策扶老以流憩,时矫首而遐观。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

天伦之乐

饮酒之乐

远望之乐

游园之乐

自由之乐

归家乐

居家之乐

涉园之趣

稚子候门

抵家

居室

涉园

欣喜若狂

舒适安逸

流连忘返

归家后的

三次心情变化

2.文章第二段作者抵家后有哪些活动?体现了作者什么样的心情

3.从本段找出表现作者高尚情操的语句,仔细品味。

三径就荒,松菊犹存。

景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

“三径”是隐士住处的代称,“松菊”是作者孤傲而又淡泊的人格的象征。“松菊犹存”喻指自己高洁的品格仍在,未被世俗所染。这两句话既表达对久违的田园生活的向往,又有恨自己不早谋归的感叹。

“抚孤松而盘桓”作者借孤松以咏怀,表现自己卓然独立的坚贞气节

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

拟人,把云和鸟人格化,用“无心”形容流云,用“知还”形容倦鸟。以云的无心出山,象征自己的无意求富贵而出来做官,说明出仕是无心的,表现了作者的反省和自责;借鸟的倦飞还巢,象征自己的急于辞官归田,含蓄表达了他对仕途生活的厌倦之情和对自由生活的向往。

3.从本段找出表现作者高尚情操的语句,仔细品味。

倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

使用了对比手法,“寄傲”精神生活的富足孤高与“审容膝之易安”物质生活的清贫进行对比,突出陶渊明的高洁傲世,淡泊明志的情怀。

第三段

归田图

归去来兮!请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求?悦

亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西畴。

或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以

向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

停止

驾:驾车;言:助词

疑问词,什么

知心话

幽深的样子

耕种之事

到

田地

有车帷的小车

桨,用作动词,用桨划

羡慕

将要终结

4.作者隐居乡村的生活乐趣,从哪些方面可以看出

4.赏析第三段作者隐居乡村的生活乐趣,从哪些方面可以看出

悦亲戚之情话

乐琴书以消忧

农人告余以春及将有事于西畴

既窈窕以寻壑

亦崎岖而经丘

家庭之乐

悠闲之乐

乡邻之乐

出游之乐

中国士大夫写劳动,都是倡导别人去劳动。自己是旁观者,而陶潜是中国士大夫中第一个劳动实践者,此乃其躬耕田园,诗酒琴的隐士情怀之表露。

思考问题

第二、三段的核心情感是:

乐

归家乐

归心似箭

抵家之欢

家中景况

日常乐

饮酒自遣

涉园成趣

观景忘返

出游乐

重审心志

结交乡故

出游方式

所见所感

归舍图

归园图

归田图

通过描写草木生机勃勃、泉水奔流不息来抒发对田园生活的无限热爱;

触景生情,以万物能够顺应天时,自在生长,反衬自己的“不得时”抒发了自己生不逢时的伤感;

以自然的永恒反衬自己生命的短暂,抒发人生苦短的惆怅;

结构上为下文的抒情做铺垫,实现过渡。

5.赏析句子“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。”

第四段

已矣乎!寓形宇内复几时?曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

寄托身体

归之悟

为什么

生死

惊恐匆忙

期求

留恋

独自外出

拄着

高地

放声长啸

除草

顺随自然

到生命的尽头

5.东晋大诗人陶渊明归去之后,有何感悟?面对短暂的余生,陶渊明决定怎样度过?请你从第四段中找出答案。

“曷不委心任去留”

作者感叹人生苦短,余生不多,强调顺其自然,这是作者率性洒脱的人生观的体现,也是对社会另外一种形式的反抗。

“帝乡不可期”

帝乡即仙境。此句反映出陶渊明的人生哲学。他既否定世俗政治社会,又摒弃宗教彼岸世界。他要在自己的生活中,求得人生之意义,实现人生之价值。

5.面对短暂的余生,陶渊明决定怎样度过?

归之悟

生活追求

精神追求

悠游山水

躬耕田园

独抒性灵

寄情诗赋

怀良辰以孤往

或植杖而耘籽

登东皋以舒啸

临清流而赋诗

5.面对短暂的余生,陶渊明决定怎样度过?

此四句是作者理想人生的集中描写。天好则出游,农忙则耕种,登高则长啸,临水则赋诗。劳动、自然、人文构成作者田园生活的全部元素,表达了作者高洁的志趣和质朴的情怀。

6.面对如此惬意的生活,作者发出了什么感叹?

聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

陶潜顺应自然,乐夫天命超生死,有别于“立德”“立功”留名于世的儒学家,也有别于炼丹学道求长生的道学家,这里有他乐天安命的思想,遗世独立、超脱生死的旷达乐观精神,也流露出他无可奈何、听天由命的思想情绪,这是他欲冲破黑暗而不能的保身之计,是他人性减弱的一种表现。

反映了诗人归隐田园的复杂心情

在文章最后抒发情感,点明作者要表达的主旨的方法叫作——卒章显志

小结

自责自悔

轻松惬意

急切渴望

归程图

归舍图

归园图

归田图

归之悟

热闹喜悦的归家画面

闲适怡然的居家生活

悠闲自在,流连忘返

喜悦快乐,感受美好

乐天安命

欧阳修:晋无文章,惟陶渊明《归去来》一篇而已。

辞官归田

田园生活

乐天安命

居家之乐

归去来兮辞

(第1节)

(第2,3节)

(第4节)

故事线索

庭院之乐

人情之乐

劳作之乐

出游之乐

感情线索

自责自悔

自醒自恕

自安自乐

乐天安命

品自然之情

田园生活真的像陶渊明笔下那样美好吗?

短褐穿结,

箪瓢屡空。

《五柳先生传》

夏日长抱饥,

寒夜无被眠。

造夕思鸡鸣,

及晨愿乌迁。

《怨诗楚调示庞主簿邓治中》

饥来驱我去,

不知竟何之。

行行至斯里,

叩门拙言辞。

《乞食》

品自然之情

吾年过五十,少而穷苦,每以家弊,东西游走。性刚才拙,与物多忤。自量为己,必贻俗患,僶俛辞世,使汝等幼而饥寒。

——《与子俨等疏》

诗人归隐后躬耕田园,劳作不可谓不辛苦,生活不可闻不艰难。披星戴月,却时常忍饥挨饿,可见,生活并不如所写那么美好。

品自然之情

除此之外,文中还有这样的一些句子:

琴书以消忧。

感吾生之行休。

世与我而相违,复驾言兮焉求?

寓形宇内复几时?曷不委心任去留?

胡为乎遑遑欲何之?

可以看出作者的快乐也不是很纯粹的快乐。对此你怎么看?

有人认为这篇文章集中表现作者回归田园之“乐”,有人认为其“乐中有悲”,认同哪一种说法

(1)依据文本:

耕植不足以自给;瓶无储粟;未见其术;饥冻虽切;尝从人事,皆口腹自役;乐琴书以消忧;感吾生之行休;世与我而相违,复驾言兮焉求?;胡为乎遑遑欲何之?寓形宇内复几时?曷不委心任去留?

(2)补充材料:

“忆我少年时,无乐自欣豫。猛志逸四海,骞翮思远翥”

陶渊明直到29岁的才出仕为官,但终其一生,他所做的也不过是祭酒、参军、县丞一类的芝麻小官,不仅壮志无法施展,而且还要苟合取容,身心交病。

有人认为这篇文章集中表现作者回归田园之“乐”,有人认为其“乐中有悲”,认同哪一种说法

东晋末年,国家动荡不安,战乱频仍,政治腐败。为了争夺权力,仕途上充满了险恶,官场上充斥着贪污贿赂之风,再加上门阀制度森严,许多有志之士不能施展抱负,悲愤不已.

陶渊明“算是找到了生活快乐和心灵慰安的较为现实的途径。无论人生感叹或政治忧伤,都在对自然和对农居生活的质朴的爱恋中得到了安息”。

——李泽厚《美的历程》

有人认为这篇文章集中表现作者回归田园之“乐”,有人认为其“乐中有悲”,认同哪一种说法

隐居乡村、贫贱终身,是为了维护自身尊严、保持人格独立。这是一种无奈也是一种挣扎,更是一种悲号!这是理想破灭、济世不得之悲。

人生短暂之悲

济世不得之悲

理想破灭之悲

乐中有悲

在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是他的反面,是对人生、命运、生活的强烈欲望和留恋……实质上标志着一种人的觉醒,即在怀疑和否定旧有传统标准和信仰价值的条件下,人对自己的生命、意义、命运的重新发现、思索、把握和追求。

——李泽厚《美的历程》

我们可以看到一个伟大的灵魂是如何从种种矛盾、失望、寂寞、悲苦之中,以其自力更生、艰苦卓绝的努力,而终于从人生的困惑中挣脱出来,从而做到了转悲苦为欣愉、化矛盾为圆融的一段可贵的经历。这中间,有仁者的深悲,有智者的妙悟,而究其精神与生活的止泊,则陶渊明乃是在“任真”与“固穷”这两大基石之上建立起他那“傍素波干青云”的人品来的,而且他还以如此丰美的含蕴,毫无矫饰地写下那“千载后,百篇存,更无一字不清真”的“豪华落尽见真淳”的不朽诗篇。

——叶嘉莹

在41岁不惑之年,陶渊明经过自我的心灵的叩问,从“心为形役”的这种冲突当中挣脱出来,最终做出了一个理性的选择,归去。我们可以说《归去来兮辞》不仅是陶渊明诀别官场的宣言,更是陶渊明自我觉醒的宣言。

一般疑问句

(1)奚惆怅而独悲

(2)田园将芜胡不归

(3)曷不委心任去留

宾语前置句

(1)胡为乎遑遑欲何之 (为胡乎遑遑欲之何 )

(2)复驾言兮焉求 (复驾言兮求焉 )

(3)乐夫天命复奚疑 (乐夫天命复疑奚 )

(1)田园将芜胡不归

起句“田园将芜胡不归”,无疑是陶渊明对自己的质问,对自己处境的彻悟。

在作者的深层意识中,田园是他生存的根,是自由生活的象征,是精神的栖息地。田园将芜,意味着根的失落,自由的失落。田园的召唤让他心意坚决。

(2) 奚惆怅而独悲

“惆怅而独悲”的原因是“心为形役”。为五斗米折腰事人,深感屈辱和厌倦;质性自然(性本爱丘山),官场如“尘网”“樊笼”,逆情悖性,违心违己,束缚心性,玷污灵魂,深感惭愧,惆怅悲伤。田园遗失,违背内心,这是他内心的伤痛。

探究作者辞官归隐的内心抉择。

(3)世与我而相违,复驾言兮焉求

“复驾言兮焉求”就是“不再驾车出游追求什么”。不追求的原因:一是与世俗格格不人,官场生活的惨痛经历使作者不堪回首;二是有亲人相谈、琴书相伴的融洽欢快,有躬耕陇亩的舒心惬意,有搜奇览胜的幽雅闲适,有观赏生机勃勃的自然美景的心驰神往、陶醉不已。然而一个“焉求”,意味着诗人是曾有追求的,背后是求而不得的无奈。

(4)寓形宇内复几时 曷不委心任去留

这一反问句恰恰是诗人感叹人生苦短,余生不多,强调委心任运,顺其自然,其实是表达去留难定、心力不及的无奈和痛苦,结合上文“善万物之得时,感吾生之行休”句可知,大自然充满了生机,令人欢欣鼓舞,而自己却来日无多,令人低回感慨。

(5)胡为乎遑遑欲何之

这一反问句否定了忧心忡忡、心神不定的犹豫不决。

其实遑遑”“欲何之”体现了一种茫然无措,正暗示出诗人平日里心有所求,志有以所得而不能实现、无力改变现实的煎熬难耐。

(6)聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑

一表达的是要乐天安命,坚信不疑,却折射出何去何从、取舍不定的怀疑和忧虑。“聊”是姑且、暂时之意,也暗示出诗人的这种选择是一种权宜之计。陶渊明既不想迷恋世俗以获取功名富贵,又不屑逃脱人世去飞临仙境。为了保持纯真质朴的天性,他只好到自然山水中去寻求心灵的解脱和情感的寄托。坚定的背后是自我宽慰,乐观的背后是否定官场、抗争世俗的孤愤和决绝。

文言知识归纳

文言知识归纳

(1)乃瞻衡宇,载欣载奔 (衡,通“横”)

(2)景翳翳以将入 (景,通“影”)

通假字

一词多义

文言知识归纳

一词多义

文言知识归纳

一词多义

文言知识归纳

一词多义

(5)

文言知识归纳

词类活用

①眄庭柯以怡颜 (形容词使动用法,使愉快。)

②倚南窗以寄傲 (形容词作名词,傲然自得的情怀。)

③悦亲戚之情话 (形容词意动用法,以……为悦。)

④乐琴书以消忧 (形容词意动用法,以……为快乐)

⑤策扶老以流憩 (名词作动词,拄着)

⑥或棹孤舟 (名词作动词,用桨划。)

⑦园日涉以成趣 (名词作状语,每天。)

⑧乐琴书以消忧 (名词作动词,弹琴、读书。)

文言知识归纳

古今异义

①幼稚盈室 (古义:小孩;今义:①年纪小;②形容头脑简单或缺乏经验)

②于是怅然慷慨 (古义:感慨 。今义:①充满正义,情绪激昂;②大方,不吝惜。)

③尝从人事

(古义:指做官;今义:人的离合、境遇、存亡等情况,或关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。)

④知来者之可追 (古义:未来的事;今义:到来的人或物。)

⑤悦亲戚之情话

(古义:亲属戚属,包括外亲、内亲家庭成员;今义:用于跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的外亲家庭的成员。)

⑥悦亲戚之情话 (古义:知心话;今义:男女间表示爱情的话。)

文言知识归纳

特殊句式

1.省略句

(余)情在骏奔 (省略主语)

稚子候(于)门 (省略介词)

2.被动句

遂见用于小邑 (“见”表被动)

既自以心为形役 (“为”表被动)

3.宾语前置句

复驾言兮焉求 (“焉求”即“求焉”)

胡为乎遑遑欲何之 (“何之”即“之何”)

乐夫天命复奚疑 (“奚疑”即“疑奚”)

文言知识归纳

4.状语后置句

寻程氏妹丧于武昌 (“丧于武昌”即“于武昌丧”)

问征夫以前路 (即“以前路问征夫”)

农人告余以春及 (“告余以春及”即“以春及告余”)

将有事于西畴 (“有事于西畴”即“于西畴有事”)

5.固定句式

载欣载奔 (“载......”译为“ ......一边.....”)、

探究阅读探究阅读

有人说陶渊明弃官归隐是一种消极避世的选择,也有人说他的选择是勇敢高洁的,那么你又是如何看待陶渊明的这种弃官归隐的人生选择的?你认为他的做法是否值得赞赏?在当今时代是否可以提倡?

1.陶渊明青少年时,受儒家思想教育,曾有“大济苍生”的抱负和壮志,但由于东晋当时的士族门阀制度相当严酷,陶渊明非士族出身,因而很难有通过做官来伸展志向实现抱负的机会。

2.他“少无适俗韵,性本爱丘山”(《归园田居》),有心做官,但又厌倦官场世俗条框的束缚,所以总处在“出仕与归隐”的情状之中。他29岁开始入仕,从此13个年头,时官时隐,达3次,做官时间总计不过四五年。这种矛盾的情状一直贯穿一生。

所以我们不能简单肤浅地打上消极二字。陶渊明的思想确实消极了一些,我们不宜提倡。但我们应该深入一层地理解。官场的庸俗,平民生活的质朴自由,使作者看到在大自然中才是生命正途。这种率真愤激不同于那种高谈玄理,自命清高的假隐士。

《归去来兮辞》让我们全面了解了陶渊明的隐士情怀,对陶渊明而言,入仕为官是他的初衷,鄙弃官场是他的节操,淡泊明志是他的追求,躬耕田亩是他生活的保障,琴书诗酒是他生活的情趣,固穷守节是他归隐意念的巩固,乐天知命是他人生的真悟。

结束

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

饮 酒(其五)

归园田居(其一)

少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳阴后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

归园田居·(种豆南山下)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

归去来兮辞

陶渊明

余家贫,

耕植不足以自给。

幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,

脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,

诸侯以惠爱为德,

家叔以余贫苦,

遂见用于小邑。

统编版高中语文选择性必修下册

学习目标

1

梳理并掌握文中常见的文言实词、虚词、句式等文言知识点

2

准确翻译课文,理解文意,理清文章的段落层次和作的感情脉络。

3

抓住重点语句品味语言表达效果,解陶渊明诗文“平淡自然”的风格。

4

分析陶渊明的形象并探究古代的归隐现象

走进作者

陶渊明(约365—427),一名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江)人,东晋诗人、文学家。因宅边有五棵柳树,故自称“五柳先生”,私谥“靖节”。 因曾任彭泽县令,后人又称为“陶彭泽”。其创作包括诗与文两部分,以诗歌成就最高。他是第一个大量写作田园诗的诗人,被后世称为“田园诗人之祖”“古今隐逸诗人之宗”。

早年·出入未定:28岁以前。没落的地主家庭,父亲早死,生活贫困,但家庭教育较好,少年时曾怀有“大志济于苍生”的志向。他既钦敬曾祖陶侃的积极进取,又特别赞赏外祖孟嘉的冲淡自然。思想中融入儒道两种精神。

中年·仕海挣扎:29-41岁,沉浮12年。起初为江州祭酒,后“自解归”,在家闲居五六年。后任刺史桓玄属下,又因母丧辞职归家,后桓玄篡晋。改国号为楚,陶渊明仍在家闭户高吟。后刘裕讨伐桓玄得胜,陶渊明入刘裕幕下,后又转任刘敬宣的参军,8月出任彭泽令,不愿“为五斗米折腰”即日解职而归。

晚年·归田躬耕:41岁后,归田耕作,家遭大火,生活日益贫困。后朝廷又征他为著作郎,被拒绝,在贫病交加中去世。归田后二十年,是他创作最丰富的时期。

陶渊明29岁出仕,任官十三年,然而当时东晋政治日益腐败,统治阶级内部矛盾尖锐,权力斗争激烈。他的抱负得不到施展,又不肯与黑暗势力同流合污。

公元405年,陶渊明担任彭泽县令时,鱼肉乡里的郡督邮来县巡察,县吏告诉他,应该穿戴整齐去恭迎郡督邮。陶渊明叹息说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日便辞官归田,从此过上躬耕自给的田园生活。

《归园田居》这组诗写于陶渊明辞官归田之后,是田园诗的代表作。

五斗米:微薄俸禄的代称

写作背景

不为五斗米折腰

解读题目

回去

助词,无义

语气助词

一种文体

从何归去?为何归去?如何归去?归去后如何?

去归

“序”部分说明了出仕和自免去职的原因,是理解本文的关键。

“辞”部分则抒写了归田的决心、归田时愉快的心情和归田后的乐趣。

本文分为“序”和“辞”两部分

生

字

学

习

chóu chàng

yáng

xī

惆怅

飏

熹微

zūn

樽

shāng

miǎn

kē

觞

眄

庭柯

jiǎo

矫

xiù

yì

huán

岫

翳

盘桓

zhào

棹

yǎotiǎo

miǎn

huáng

窈窕

眄

遑遑

gāo

皋

1.陶渊明从何归去?

解读小序

2.请你从小序中找出陶渊明辞官原因

质性自然,非矫厉所得。

于是怅然慷慨,深愧平生之志。

寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。

违背本性

深愧于志

为妹奔丧

身心痛苦

饥冻虽切,违己交病。

表层原因

根本原因

“妹丧固是实情,然亦去志久决,故藉此急求自免”

——朱自清《陶渊明年谱之问题》

3.陶渊明既然选择“归去”,当初又为何要出仕?

小序

及少日,眷然有“归欤”之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

急迫

思念的样子

为什么呢

本性

造作勉强

身心都感到痛苦

指做官

都是为了谋生糊口而役使自己

庄稼成熟

收拾衣装,连夜离去

失意的样子

不久

像骏马一样奔驰

辞官原因

小序

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。

耕田种植

形作名,小孩

维持生活

凭借

满

营生的本领

忧虑解除而放松的样子

没有门路

恰逢

战乱

害怕

到远方供职

被

距离

因为

做官原因

人活在现实之中,总会有无穷的需求等待着他去满足,但是这些需求之间往往呈现矛盾对立的状态。

就陶渊明而言,他生命中最为急切的需求便是基本生存的满足。

一面是没有任何积蓄,吃了上顿无下顿的家庭状况,一面是五个孩子的嗷嗷待哺。而作为诗人来说,除了做官之外又别无谋生之术,由此可见,求得一个官职,对作者而言多么重要。

维持生计

环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空。

——《五柳先生传》

饥来驱我去,不知竟何之。行行至斯里,叩门拙言辞。

——《乞食》

陶渊明既然选择“归去”,当初又为何要出仕?

原 因

维持生计

亲故劝说

施展抱负

地点合适

满足嗜好

原 文

“家贫”“幼稚盈室,瓶无储粟”

亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途

会有四方之事,诸侯以惠爱为德

彭泽去家百余里

公田之利,足以为酒

小序总结

序言

第1层:

出仕原因:

第2层:

辞官原因

第3层:

交代写作的时间和缘由

质性自然,非矫厉所得

饥冻虽切,违己交病

怅然慷慨,深愧平生之志

程氏妹丧于武昌

质性

自然

任性

随情

家贫子多、生生无术、亲故劝告、家属引荐

诸侯惠爱、彭泽不远、公田有利、足以为酒

叙述了作者离家出仕、弃官归田以及写作本文的缘由。

“质性”,是指人与生俱来的本性,正如诗人在《归园田居》中所说:“少无适俗韵,性本爱丘山”,他的这种天然的本性并非勉强造作所能改变、拘束的。

“矫厉”造作勉强,指通过外力强行改变事物原本的形状,性质。“非矫厉所得”,是诗人说自己热爱自然的本性,绝非外在力量所能够改变,这是一种倔强和坚定。

一方面是可以养活家庭的并不如意的职位,

一方面是顺从天性听从内心的自由,二者要如何选择?

在现实中,多少人是为了碎银几两,为了沉重的肉身而委屈内心,低三下四,四处奔波。正如南唐后主李煜所感慨的那样:天教心愿与身违。

也如鲁迅先生所言:自由固不是钱所买到的,但能够为钱而卖掉。

与我们对现实的屈从相反,在解决衣食之忧与顺从天性之间,陶渊明最终还是选择了后者。在他看来,违背自己的意愿比忍饥挨饿更为痛苦。

不但如此,在序文中,诗人还回顾了自己前半生的做官经历,他说“深愧平生之志”。

梁启超说“陶渊明在官场里混那几年,像一位‘一生爱好是天然’的千金小姐,强逼着去倚门卖笑。那种惭耻悲痛,真是深刻入骨。”这个比喻真是一针见血,鞭辟入里。

不得不去做官的经历,以及那种经历所给诗人带来的羞惭耻辱,是深刻入骨的。因此,虽然“饥冻虽切”,也决不再为“口腹自役”而“违己交病”。这里的语言虽然和婉,但诗人弃官的意愿却是坚如金石,义无反顾。

第一段

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

田地荒废

为什么

役使

为什么

挽回

确实

出来做官

行人

怨恨

漂流摇荡的样子

船缓缓前进

光线微弱

1.陶渊明辞官归田的原因是什么?

2.从中可以看出诗人怎样的心情变化?

①归去来兮,田园将芜胡不归?

②既自以心为形役,奚惆怅而独悲?

③悟已往之不谏,知来者之可追。

实迷途其未远,觉今是而昨非。

④舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。

问征夫以前路,恨晨光之熹微。

1.陶渊明辞官归田的原因是什么?从中看出诗人怎样的心情变化?

第一段

①归隐之志的坚决、辜负田园的自责

②回顾为谋生而出仕,感到痛苦后悔

出仕:“已往”“昨非”

归隐:“来者”“今是”

③对过去的醒悟,对未来的期待

④作者乘舟归家的轻松愉快,归家的迫不及待

自责

自悔

自醒

自恕

保洁守志的倔强

对官场的厌恶

归途的欢快与急切

归去之因

自责自悔

轻松惬意

急切渴望

归程图

在经历五仕五隐的反复之后,陶渊明经历了自责、自悔、自醒、自恕,方才找到心灵的圣殿,方才有了今是昨非的明确判断,方才看清要走的人生之路,方才显出归家的坚定。

这样的顿悟既指向生命里的重要时刻——比如陶渊明的辞官,比如爱情婚姻的选择,同时,它也指向一些当时看来并不重要的小的决断,比如《项链》中的玛蒂尔德是否要去参加的那场舞会;比如临睡之前的你是继续手机,还是拿起一本书学习。

人生之中,顿悟时刻的到来,谁也无法提前预约。

我们只能在一次次无比纠结、矛盾的选择中去体验、经历、感受,然后跨越。

第二段

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

简陋的房屋

看到

拿

酒器

看

使…愉快

寄托傲世的情怀

深知

使…安心

归舍图

园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

每日

拄着

抬起头

无意

峰峦

日光

阴暗的样子

徘徊

归园图

2.文章第二段作者抵家后有哪些活动?体现了作者什么样的心情

僮仆欢迎,稚子候门

引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。

倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

园日涉以成趣,门虽设而常关。

策扶老以流憩,时矫首而遐观。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

天伦之乐

饮酒之乐

远望之乐

游园之乐

自由之乐

归家乐

居家之乐

涉园之趣

稚子候门

抵家

居室

涉园

欣喜若狂

舒适安逸

流连忘返

归家后的

三次心情变化

2.文章第二段作者抵家后有哪些活动?体现了作者什么样的心情

3.从本段找出表现作者高尚情操的语句,仔细品味。

三径就荒,松菊犹存。

景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

“三径”是隐士住处的代称,“松菊”是作者孤傲而又淡泊的人格的象征。“松菊犹存”喻指自己高洁的品格仍在,未被世俗所染。这两句话既表达对久违的田园生活的向往,又有恨自己不早谋归的感叹。

“抚孤松而盘桓”作者借孤松以咏怀,表现自己卓然独立的坚贞气节

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

拟人,把云和鸟人格化,用“无心”形容流云,用“知还”形容倦鸟。以云的无心出山,象征自己的无意求富贵而出来做官,说明出仕是无心的,表现了作者的反省和自责;借鸟的倦飞还巢,象征自己的急于辞官归田,含蓄表达了他对仕途生活的厌倦之情和对自由生活的向往。

3.从本段找出表现作者高尚情操的语句,仔细品味。

倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

使用了对比手法,“寄傲”精神生活的富足孤高与“审容膝之易安”物质生活的清贫进行对比,突出陶渊明的高洁傲世,淡泊明志的情怀。

第三段

归田图

归去来兮!请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求?悦

亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西畴。

或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以

向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

停止

驾:驾车;言:助词

疑问词,什么

知心话

幽深的样子

耕种之事

到

田地

有车帷的小车

桨,用作动词,用桨划

羡慕

将要终结

4.作者隐居乡村的生活乐趣,从哪些方面可以看出

4.赏析第三段作者隐居乡村的生活乐趣,从哪些方面可以看出

悦亲戚之情话

乐琴书以消忧

农人告余以春及将有事于西畴

既窈窕以寻壑

亦崎岖而经丘

家庭之乐

悠闲之乐

乡邻之乐

出游之乐

中国士大夫写劳动,都是倡导别人去劳动。自己是旁观者,而陶潜是中国士大夫中第一个劳动实践者,此乃其躬耕田园,诗酒琴的隐士情怀之表露。

思考问题

第二、三段的核心情感是:

乐

归家乐

归心似箭

抵家之欢

家中景况

日常乐

饮酒自遣

涉园成趣

观景忘返

出游乐

重审心志

结交乡故

出游方式

所见所感

归舍图

归园图

归田图

通过描写草木生机勃勃、泉水奔流不息来抒发对田园生活的无限热爱;

触景生情,以万物能够顺应天时,自在生长,反衬自己的“不得时”抒发了自己生不逢时的伤感;

以自然的永恒反衬自己生命的短暂,抒发人生苦短的惆怅;

结构上为下文的抒情做铺垫,实现过渡。

5.赏析句子“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。”

第四段

已矣乎!寓形宇内复几时?曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

寄托身体

归之悟

为什么

生死

惊恐匆忙

期求

留恋

独自外出

拄着

高地

放声长啸

除草

顺随自然

到生命的尽头

5.东晋大诗人陶渊明归去之后,有何感悟?面对短暂的余生,陶渊明决定怎样度过?请你从第四段中找出答案。

“曷不委心任去留”

作者感叹人生苦短,余生不多,强调顺其自然,这是作者率性洒脱的人生观的体现,也是对社会另外一种形式的反抗。

“帝乡不可期”

帝乡即仙境。此句反映出陶渊明的人生哲学。他既否定世俗政治社会,又摒弃宗教彼岸世界。他要在自己的生活中,求得人生之意义,实现人生之价值。

5.面对短暂的余生,陶渊明决定怎样度过?

归之悟

生活追求

精神追求

悠游山水

躬耕田园

独抒性灵

寄情诗赋

怀良辰以孤往

或植杖而耘籽

登东皋以舒啸

临清流而赋诗

5.面对短暂的余生,陶渊明决定怎样度过?

此四句是作者理想人生的集中描写。天好则出游,农忙则耕种,登高则长啸,临水则赋诗。劳动、自然、人文构成作者田园生活的全部元素,表达了作者高洁的志趣和质朴的情怀。

6.面对如此惬意的生活,作者发出了什么感叹?

聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

陶潜顺应自然,乐夫天命超生死,有别于“立德”“立功”留名于世的儒学家,也有别于炼丹学道求长生的道学家,这里有他乐天安命的思想,遗世独立、超脱生死的旷达乐观精神,也流露出他无可奈何、听天由命的思想情绪,这是他欲冲破黑暗而不能的保身之计,是他人性减弱的一种表现。

反映了诗人归隐田园的复杂心情

在文章最后抒发情感,点明作者要表达的主旨的方法叫作——卒章显志

小结

自责自悔

轻松惬意

急切渴望

归程图

归舍图

归园图

归田图

归之悟

热闹喜悦的归家画面

闲适怡然的居家生活

悠闲自在,流连忘返

喜悦快乐,感受美好

乐天安命

欧阳修:晋无文章,惟陶渊明《归去来》一篇而已。

辞官归田

田园生活

乐天安命

居家之乐

归去来兮辞

(第1节)

(第2,3节)

(第4节)

故事线索

庭院之乐

人情之乐

劳作之乐

出游之乐

感情线索

自责自悔

自醒自恕

自安自乐

乐天安命

品自然之情

田园生活真的像陶渊明笔下那样美好吗?

短褐穿结,

箪瓢屡空。

《五柳先生传》

夏日长抱饥,

寒夜无被眠。

造夕思鸡鸣,

及晨愿乌迁。

《怨诗楚调示庞主簿邓治中》

饥来驱我去,

不知竟何之。

行行至斯里,

叩门拙言辞。

《乞食》

品自然之情

吾年过五十,少而穷苦,每以家弊,东西游走。性刚才拙,与物多忤。自量为己,必贻俗患,僶俛辞世,使汝等幼而饥寒。

——《与子俨等疏》

诗人归隐后躬耕田园,劳作不可谓不辛苦,生活不可闻不艰难。披星戴月,却时常忍饥挨饿,可见,生活并不如所写那么美好。

品自然之情

除此之外,文中还有这样的一些句子:

琴书以消忧。

感吾生之行休。

世与我而相违,复驾言兮焉求?

寓形宇内复几时?曷不委心任去留?

胡为乎遑遑欲何之?

可以看出作者的快乐也不是很纯粹的快乐。对此你怎么看?

有人认为这篇文章集中表现作者回归田园之“乐”,有人认为其“乐中有悲”,认同哪一种说法

(1)依据文本:

耕植不足以自给;瓶无储粟;未见其术;饥冻虽切;尝从人事,皆口腹自役;乐琴书以消忧;感吾生之行休;世与我而相违,复驾言兮焉求?;胡为乎遑遑欲何之?寓形宇内复几时?曷不委心任去留?

(2)补充材料:

“忆我少年时,无乐自欣豫。猛志逸四海,骞翮思远翥”

陶渊明直到29岁的才出仕为官,但终其一生,他所做的也不过是祭酒、参军、县丞一类的芝麻小官,不仅壮志无法施展,而且还要苟合取容,身心交病。

有人认为这篇文章集中表现作者回归田园之“乐”,有人认为其“乐中有悲”,认同哪一种说法

东晋末年,国家动荡不安,战乱频仍,政治腐败。为了争夺权力,仕途上充满了险恶,官场上充斥着贪污贿赂之风,再加上门阀制度森严,许多有志之士不能施展抱负,悲愤不已.

陶渊明“算是找到了生活快乐和心灵慰安的较为现实的途径。无论人生感叹或政治忧伤,都在对自然和对农居生活的质朴的爱恋中得到了安息”。

——李泽厚《美的历程》

有人认为这篇文章集中表现作者回归田园之“乐”,有人认为其“乐中有悲”,认同哪一种说法

隐居乡村、贫贱终身,是为了维护自身尊严、保持人格独立。这是一种无奈也是一种挣扎,更是一种悲号!这是理想破灭、济世不得之悲。

人生短暂之悲

济世不得之悲

理想破灭之悲

乐中有悲

在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是他的反面,是对人生、命运、生活的强烈欲望和留恋……实质上标志着一种人的觉醒,即在怀疑和否定旧有传统标准和信仰价值的条件下,人对自己的生命、意义、命运的重新发现、思索、把握和追求。

——李泽厚《美的历程》

我们可以看到一个伟大的灵魂是如何从种种矛盾、失望、寂寞、悲苦之中,以其自力更生、艰苦卓绝的努力,而终于从人生的困惑中挣脱出来,从而做到了转悲苦为欣愉、化矛盾为圆融的一段可贵的经历。这中间,有仁者的深悲,有智者的妙悟,而究其精神与生活的止泊,则陶渊明乃是在“任真”与“固穷”这两大基石之上建立起他那“傍素波干青云”的人品来的,而且他还以如此丰美的含蕴,毫无矫饰地写下那“千载后,百篇存,更无一字不清真”的“豪华落尽见真淳”的不朽诗篇。

——叶嘉莹

在41岁不惑之年,陶渊明经过自我的心灵的叩问,从“心为形役”的这种冲突当中挣脱出来,最终做出了一个理性的选择,归去。我们可以说《归去来兮辞》不仅是陶渊明诀别官场的宣言,更是陶渊明自我觉醒的宣言。

一般疑问句

(1)奚惆怅而独悲

(2)田园将芜胡不归

(3)曷不委心任去留

宾语前置句

(1)胡为乎遑遑欲何之 (为胡乎遑遑欲之何 )

(2)复驾言兮焉求 (复驾言兮求焉 )

(3)乐夫天命复奚疑 (乐夫天命复疑奚 )

(1)田园将芜胡不归

起句“田园将芜胡不归”,无疑是陶渊明对自己的质问,对自己处境的彻悟。

在作者的深层意识中,田园是他生存的根,是自由生活的象征,是精神的栖息地。田园将芜,意味着根的失落,自由的失落。田园的召唤让他心意坚决。

(2) 奚惆怅而独悲

“惆怅而独悲”的原因是“心为形役”。为五斗米折腰事人,深感屈辱和厌倦;质性自然(性本爱丘山),官场如“尘网”“樊笼”,逆情悖性,违心违己,束缚心性,玷污灵魂,深感惭愧,惆怅悲伤。田园遗失,违背内心,这是他内心的伤痛。

探究作者辞官归隐的内心抉择。

(3)世与我而相违,复驾言兮焉求

“复驾言兮焉求”就是“不再驾车出游追求什么”。不追求的原因:一是与世俗格格不人,官场生活的惨痛经历使作者不堪回首;二是有亲人相谈、琴书相伴的融洽欢快,有躬耕陇亩的舒心惬意,有搜奇览胜的幽雅闲适,有观赏生机勃勃的自然美景的心驰神往、陶醉不已。然而一个“焉求”,意味着诗人是曾有追求的,背后是求而不得的无奈。

(4)寓形宇内复几时 曷不委心任去留

这一反问句恰恰是诗人感叹人生苦短,余生不多,强调委心任运,顺其自然,其实是表达去留难定、心力不及的无奈和痛苦,结合上文“善万物之得时,感吾生之行休”句可知,大自然充满了生机,令人欢欣鼓舞,而自己却来日无多,令人低回感慨。

(5)胡为乎遑遑欲何之

这一反问句否定了忧心忡忡、心神不定的犹豫不决。

其实遑遑”“欲何之”体现了一种茫然无措,正暗示出诗人平日里心有所求,志有以所得而不能实现、无力改变现实的煎熬难耐。

(6)聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑

一表达的是要乐天安命,坚信不疑,却折射出何去何从、取舍不定的怀疑和忧虑。“聊”是姑且、暂时之意,也暗示出诗人的这种选择是一种权宜之计。陶渊明既不想迷恋世俗以获取功名富贵,又不屑逃脱人世去飞临仙境。为了保持纯真质朴的天性,他只好到自然山水中去寻求心灵的解脱和情感的寄托。坚定的背后是自我宽慰,乐观的背后是否定官场、抗争世俗的孤愤和决绝。

文言知识归纳

文言知识归纳

(1)乃瞻衡宇,载欣载奔 (衡,通“横”)

(2)景翳翳以将入 (景,通“影”)

通假字

一词多义

文言知识归纳

一词多义

文言知识归纳

一词多义

文言知识归纳

一词多义

(5)

文言知识归纳

词类活用

①眄庭柯以怡颜 (形容词使动用法,使愉快。)

②倚南窗以寄傲 (形容词作名词,傲然自得的情怀。)

③悦亲戚之情话 (形容词意动用法,以……为悦。)

④乐琴书以消忧 (形容词意动用法,以……为快乐)

⑤策扶老以流憩 (名词作动词,拄着)

⑥或棹孤舟 (名词作动词,用桨划。)

⑦园日涉以成趣 (名词作状语,每天。)

⑧乐琴书以消忧 (名词作动词,弹琴、读书。)

文言知识归纳

古今异义

①幼稚盈室 (古义:小孩;今义:①年纪小;②形容头脑简单或缺乏经验)

②于是怅然慷慨 (古义:感慨 。今义:①充满正义,情绪激昂;②大方,不吝惜。)

③尝从人事

(古义:指做官;今义:人的离合、境遇、存亡等情况,或关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。)

④知来者之可追 (古义:未来的事;今义:到来的人或物。)

⑤悦亲戚之情话

(古义:亲属戚属,包括外亲、内亲家庭成员;今义:用于跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的外亲家庭的成员。)

⑥悦亲戚之情话 (古义:知心话;今义:男女间表示爱情的话。)

文言知识归纳

特殊句式

1.省略句

(余)情在骏奔 (省略主语)

稚子候(于)门 (省略介词)

2.被动句

遂见用于小邑 (“见”表被动)

既自以心为形役 (“为”表被动)

3.宾语前置句

复驾言兮焉求 (“焉求”即“求焉”)

胡为乎遑遑欲何之 (“何之”即“之何”)

乐夫天命复奚疑 (“奚疑”即“疑奚”)

文言知识归纳

4.状语后置句

寻程氏妹丧于武昌 (“丧于武昌”即“于武昌丧”)

问征夫以前路 (即“以前路问征夫”)

农人告余以春及 (“告余以春及”即“以春及告余”)

将有事于西畴 (“有事于西畴”即“于西畴有事”)

5.固定句式

载欣载奔 (“载......”译为“ ......一边.....”)、

探究阅读探究阅读

有人说陶渊明弃官归隐是一种消极避世的选择,也有人说他的选择是勇敢高洁的,那么你又是如何看待陶渊明的这种弃官归隐的人生选择的?你认为他的做法是否值得赞赏?在当今时代是否可以提倡?

1.陶渊明青少年时,受儒家思想教育,曾有“大济苍生”的抱负和壮志,但由于东晋当时的士族门阀制度相当严酷,陶渊明非士族出身,因而很难有通过做官来伸展志向实现抱负的机会。

2.他“少无适俗韵,性本爱丘山”(《归园田居》),有心做官,但又厌倦官场世俗条框的束缚,所以总处在“出仕与归隐”的情状之中。他29岁开始入仕,从此13个年头,时官时隐,达3次,做官时间总计不过四五年。这种矛盾的情状一直贯穿一生。

所以我们不能简单肤浅地打上消极二字。陶渊明的思想确实消极了一些,我们不宜提倡。但我们应该深入一层地理解。官场的庸俗,平民生活的质朴自由,使作者看到在大自然中才是生命正途。这种率真愤激不同于那种高谈玄理,自命清高的假隐士。

《归去来兮辞》让我们全面了解了陶渊明的隐士情怀,对陶渊明而言,入仕为官是他的初衷,鄙弃官场是他的节操,淡泊明志是他的追求,躬耕田亩是他生活的保障,琴书诗酒是他生活的情趣,固穷守节是他归隐意念的巩固,乐天知命是他人生的真悟。

结束