15.2《答司马谏议书》课件统编版高一语文必修下册

文档属性

| 名称 | 15.2《答司马谏议书》课件统编版高一语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 49.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共74张PPT)

DaSiMaJianYiShu

司马光

王安石

给敌蜜的一封信

答司马谏议书

你听我解释

某个明媚的上午,王安石打开手机......发现被昔日的【闺蜜】拉黑了

表面上

心平气和地写信给司马光

实际上的

内心活动

司马光为什么要【拉黑】王安石?

王安石又说了什么来为自己辩解?

通过《答司马谏议书》

让我们一起走进这对敌蜜之间的

爱恨情仇

学习目标

1. 积累并掌握文中的重要实词、虚词、特殊句式等文言知识。

2. 学习本文结构严谨、说理透彻的特点,学习作者针锋相对进行驳斥的论证技巧。

3. 体会作者推行新法的坚定立场与对理想的不懈追求。

壹·知人论世

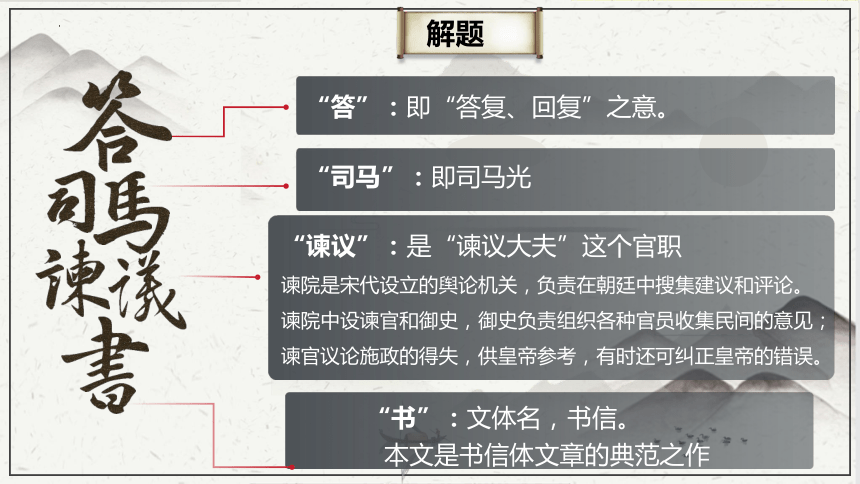

“答”:即“答复、回复”之意。

“谏议”:是“谏议大夫”这个官职

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。 谏院中设谏官和御史,御史负责组织各种官员收集民间的意见;谏官议论施政的得失,供皇帝参考,有时还可纠正皇帝的错误。

“司马”:即司马光

“书”:文体名,书信。

本文是书信体文章的典范之作

解题

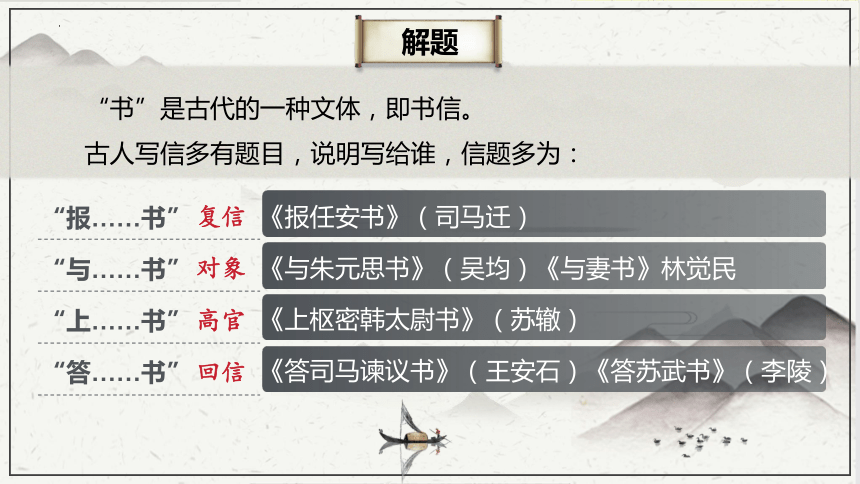

“书”是古代的一种文体,即书信。

古人写信多有题目,说明写给谁,信题多为:

解题

“与……书”

对象

《与朱元思书》(吴均)《与妻书》林觉民

“报……书”

《报任安书》(司马迁)

复信

“上……书”

《上枢密韩太尉书》(苏辙)

高官

“答……书”

《答司马谏议书》(王安石)《答苏武书》(李陵)

回信

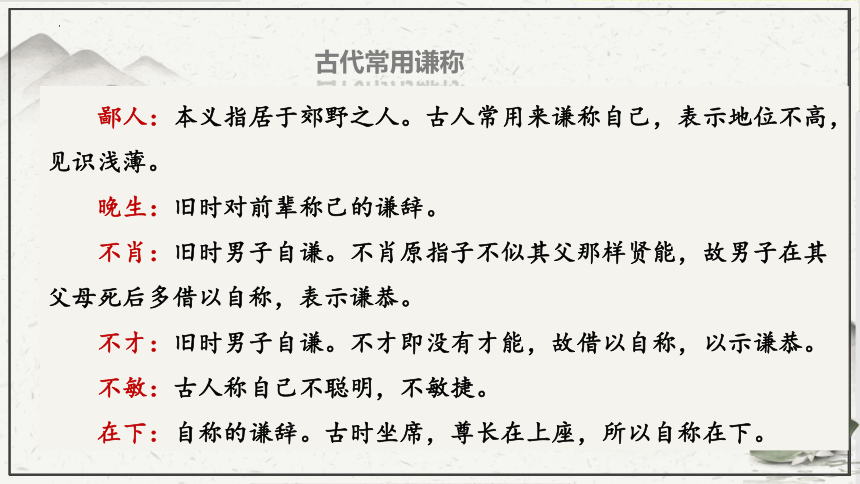

古代常用谦称

鄙人:本义指居于郊野之人。古人常用来谦称自己,表示地位不高,见识浅薄。

晚生:旧时对前辈称己的谦辞。

不肖:旧时男子自谦。不肖原指子不似其父那样贤能,故男子在其父母死后多借以自称,表示谦恭。

不才:旧时男子自谦。不才即没有才能,故借以自称,以示谦恭。

不敏:古人称自己不聪明,不敏捷。

在下:自称的谦辞。古时坐席,尊长在上座,所以自称在下。

王安石(1021-1086),字介甫,号半山,临川人。晚年退居金陵(今江苏南京),封舒国公,改封荆,世称荆公。卒谥文。

政治家:天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤(xù )。(改革家)

文学家: “春风又绿江南岸,明月何时照我还”,被后世列为“唐宋八大家”之一。

思想家:夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。

有《王临川集》、《临川集拾遗》等存世。

作者简介

·少年时期 聪慧好学,记忆超群,

随父宦游,知民疾苦。

·2 1 岁 进士第四,仕途顺利,

多次升官,治绩斐然。

·4 8 岁 主持变法,曲折不顺,

保派阻挠,有得有失。

·6 5 岁 元祐更化 ,废除新法,

晚年郁结,因病而终。

作者简介

王安石变法

王安石变法,是发生在宋神宗时期的改革,王安石发动的旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面的一场社会改革运动。

变法自熙宁二年(1069年)开始,至元丰八年(1085年)宋神宗去世结束,故亦称熙宁变法、熙丰变法。

王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目的,以"理财"、"整军"为中心,涉及政治、经济、军事、社会、文化各个方面,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。

按土地多少收税

内容

目的

青苗法

政府低息贷款

农田水利法

开垦荒地 兴修水利

免役法

以钱代役

方田均税法

措施

市易法

设市易务 稳定市场

均输法

就贱就近采购物资

“理财为方今先急”“理财以农事为先”

富国之法

1.为了改变积贫局面

2.调整国家、地主与农民的关系,

3.发展生产

虽然此次变法在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面,充实了政府财政,提高了国防力量,在一定程度上也对封建地主阶级和大商人的非法渔利行为进行了打击和限制。

但是,变法在推行的过程中由于部分举措的不合时宜和实际执行中的不良运作,使得百姓的利益受到了不同程度的损害,加之新法触动了大地主阶级的根本利益,所以遭到他们的强烈反对。元丰八年,因变法的最大支持者宋神宗的去世,变法也最终失败。

变法之弊

举几个王安石变法不当的例子。比如青苗法,在每年二五月青黄不接时,由政府以低息给农民贷款贷粮。本是好意,但办事的人中饱私囊,成了强制农民借贷,而且调高利息,农民负担比原来还重。再比如水利法,鼓励开荒,兴修水利,费用由当地住户按贫富等级高下出资,也可以向政府贷款。结果兴修水利成了官员政绩考核标准,一些地方官员强制百姓交钱修建,百姓负担更重了。

王安石变法条目繁多,百姓一时接受不了,中间还被办事的人肆意解读篡改,弄的怨声载道,民不聊生。王安石出发点是好的,可是好心也会办坏事。直到神宗死后,太后执政,王安石罢官,宣告变法失败。

变法之弊

司马光,字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西省夏县)人 ,世称涑(sù)水先生。北宋政治家、史学家、文学家,自称西晋安平献王司马孚之后代。

宋仁宗宝元元年,进士及第,累迁龙图阁直学士。宋神宗时,反对王安石变法,离开朝廷十五年,主持编纂了编年体通史《资治通鉴》。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年,去世,追赠太师、温国公,谥号文正。名列“元佑党人”,配享宋哲宗庙廷,图形昭勋阁;从祀于孔庙,称“先儒司马子”;从祀历代帝王庙。

王安石和司马光的关系:

“与君实游处相好之日久”——朋友

司马光《与王介甫书》:

“孔子曰:‘益者三友,损者三友。’光不材,不足以辱介甫为友,然自接待以来,十有余年,屡尝同僚,亦不可谓之无一日之雅也。虽愧多闻,至于直谅,不敢不勉,若乃便辟、善柔、便佞,则固不敢为也。

——益友

司马光把自己当作王安石的“益友”,所以才一而再、再而三地给对方写信,陈述自己对于老友主导的这次政治改革的不同意见:“故敢一陈其志,以自达于介甫,以终益友之义,其舍之取之,则在介甫矣!”于私尽朋友之谊,于公推心置腹,可谓光风霁月,贤者情怀。

但是他们两位大贤友情的断绝就始于这两封书信。《宋史· 王安石传》记载:“安石与光素厚,光援朋友责善之义,三诒(yí)书反覆劝之,安石不乐。”

“呜呼!二公之贤多同,至议新法不合绝交,惜哉!

北宋中期,社会矛盾尖锐。宋神宗任命王安石为参知政事,实行变法,力图通过整军理财以求富国强兵。新法的实行,抑制了大官僚大地主和豪强的特权,激起既得利益者的强烈反对。

保守派代表人物司马光三次写信给王安石,要求罢黜新法,恢复旧制。

王安石以此信作答,信中逐条驳斥对方对新法的责难,批判了士大夫因循守旧、苟且偷安、不恤国事的保守思想,表示了坚定不移地推行新法的决心。

【友尽】的原因

司马光

你变法,让官难当,没事找事,

扣老百姓的钱呀!我不同意。

必须变法,理财,

整军,是时候正一正风气啦!

王安石

支持你,干就完了

宋神宗

国家兴盛之时,魏征有感于守成之难,于是居安思危,大胆进谏,目的是防微杜渐;

国事艰难之际,自然有人主动站出来,多方运筹,寻求济世安民之道,坚持变法除弊以希望国家昌盛。

但变法之路,阻力重重,艰难万险,甚至朋友也会跳出来极力反对。是守成还是创新?坚守还是放弃?

贰·初读体会

预习检查

明确字音

强聒(guō) 卤莽(lǔ mǎng) 见恕(shù)

拒谏(jiàn) 怨谤(bàng) 不恤(xù)

盘庚(gēng) 胥怨(xū) 会晤(wù)

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处(chǔ)相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强聒(guō),终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。重(chóng)念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤(lǔ)莽,故今具道所以,冀(jì)君实或见恕也。

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟(pì)邪说,难(nàn)壬(rén)人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤(xù)国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量(liàng)敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?盘庚之迁,胥(xū)怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度(dù),度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

无由会晤(wù),不任区区向往之至!

原文诵读

答司马谏议书

叁·深度探究

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处(chǔ)相好之日久

而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强(qiǎng)聒,

谦辞,指本人

交往

但是

常常

方法,主张

判断句

虽然

勉强解释

私下,这里用作谦辞。

认为

持有

原因

终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。

重(chóng)念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

表被动

明辨,了解

给您回信

今:向上级报告

同“辩”,分辩,辩解

又

对待

书信往返

今:多次重复

粗疏草率,同“鲁”

详细地

……的原因 今:表因果

希望

我,宾语前置句

安石启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,可是商讨起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张在许多方面不同的缘故啊。虽然想要(向您)硬啰嗦几句,(但)终究一定(是)不能蒙受(您)考虑(我的意见),所以(我)只是简单地给您写了封回信,不再一一为自己辩解了。又想到君实很看重我,在书信往来上不应该粗疏草率,所以现在详细地说出我所以这样做的理由,希望您或许能够宽恕我吧。

梳理文本

1、《答司马谏议书》第一段主要内容是什么?

第一段是书信的开头。主要阐明写信原因、目的:

①“议事每不合,所操之术多异故也”

政见不合,为下文的辩解做了铺垫

②“虽欲强聒,终必不蒙见察”

矛盾不可调和

③“具道所以”

写信原因、目的:回应司马光的抨击,陈说推行新法的缘由

问题探究

2、措辞有何特点?

①措辞有礼(蒙教,上报,见恕……)

3、体现了王安石什么样的形象?

有礼节、有风度、有风骨的雍容的政治家形象

②激烈的论战中使用了委婉的语调

(强聒,不宜卤莽,冀君实或见恕也)

③暗藏锋芒(终必不蒙见察)

【学以致用】下面是一名学生写给编辑老师的一封信的部分内容,其中有五处不得体,请找出并作修改。

编辑老师:

您好!

我曾垂问您一些有关写作方面的问题,承蒙您抛砖引玉,我受益匪浅。今天我刚完成一篇大作,敢烦您在百忙之中拜读并加以斧正。如果作品能得以发表,我将感恩戴德。

悉心教导

拙作

审读

不胜感激

询问

谦敬得当,语言得体

【补充】

谦敬词数量繁多,可分类速记。

谦词可对联巧记,如“敝鄙卑小不愚拙,敢见家老晚舍寒”这一副对联,就可串起16组谦词,横批“贫贱过后”则可串记4组谦词;

敬词可口诀记忆,可按“屈老俯光请,雅芳拜华令;叨玉垂大贤,高贵恭惠奉”来分组识记。

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;

所+动词=名词/名词性结构,争论的问题

明确

根本道理

认为

侵夺

求

不同意见

因而招致 今:表结果的连词

却

认为

皇帝

议定

把

给,与

做具体工作的官吏

是

用来...的,表目的

状后标志

名声和实际

状语后置

读书人所争论的(问题),特别在于名义和实际(是否相符)。(如果)名义和实际的关系已经明确了,那么天下的根本道理就清楚了。现在君实您指教我的原因,是认为我(推行新法)侵夺其他官吏的职权,生事扰民,与民争利,拒绝别人的劝告,因而招致天下人的怨恨和毁谤。我却认为从皇帝那里接受命令,商议法令制度,又在朝廷上修正,把它交给负有专责的官吏(去执行),不算是侵夺其他官吏的职权。

梳理文本

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一样事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名:名称;形式 实:实际内容

在《答司马谏议书》中:

名:司马光给新法冠上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

举先王之政,以兴利除弊,不为(wéi)生事;为(wèi)天下理财,不为(wéi)征利;辟(bì)邪说,难(nàn)壬(rén)人,不为(wéi)拒谏。至于怨诽(fěi)之多,则固前知其如此也。

施行

古代贤明君王

来

(对天下)有利(弊)的事业,形作名

是

替

治理财务

批驳

不正确言论

排斥,形作动

善于巧言献媚,不行正道的人

讲到,提起,转换话题的连词

非议

那么

本来

第二段

预先

定语后置

施行古代贤明君主的政策,来兴办有利(事业)除去弊端,(这)不能算是生事扰民;为国家治理整顿财务,(这)不能算是(与民)争夺财利;批驳不正确的言论,责难巧言谄媚的小人,(这)不能算是拒绝别人的劝告。至于(社会上对我产生)那么多怨恨和诽谤,那是我本来预先就知道它会这样的。

梳理文本

本文是一篇书信体的驳论文,作者批驳了司马光的什么观点?

作者认为判断是非的原则是什么?

“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

(“侵官、生事、征利、拒谏、致谤”)

名实已明,而天下之理得矣。

(名实相符是辩别是非的原则 )

“盖儒者所争,尤在于名实”

侵官

授之于有司

修之于朝廷

受命于人主

生事

以兴利除弊

举先王之政

征利

为天下理财

拒谏

难壬人

辟邪说

司马光

王安石

天下怨谤

前知其如此

怨诽之多,

总结:第二段中王安石的辩驳有何特点?

②抓住问题实质,从大处高处着眼(在驳斥的同时指责司马光忤逆“人主”旨意,违背“先王”之政,不愿为天下兴利除弊,将司马光置于壬人邪说代言人的难堪境地)【扣帽子】

①思路清楚、逻辑明晰【辩论高手】

③言辞锐利,气势逼人,锋芒毕露(不为侵官/不为生事/不为征利/不为拒谏/固前知其如此)【咄咄逼人】

一场跨越近千年的君子之争

司马牛

拗相公

《与王介甫书》

《答司马谏议书》

VS

一场跨越近千年的君子之争

司马牛

拗相公

改革-开源

不改-节流

激进的理想主义者

保守的现实主义者

PK 司马牛《与王介甫书》 拗相公

侵官

生事

争利

拒谏

夫侵官,乱政也。介甫更以为治术而称施之。

今介甫为政,尽变更祖宗旧法,使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士吏兵农工商僧道,无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。

今介甫为政,首建制置条例司,大讲财利之事;又命薛向行均输法于江淮,欲尽夺商贾之利

介甫素刚直,每议事于人主前,如与朋友争辩于私室,不少降辞气,视斧钺鼎镬如无也。或所见小异,微言新令之不便者,介甫辄艴fú然加怒,或诟gòu骂以辱之,或言于上而逐之,不待其辞之毕也。

受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官。

举先王之政,以兴利除弊,不为生事。

为天下理财,不为征利。

辟邪说,难壬人,不为拒谏。

PK 司马牛 拗相公

侵官 夫侵官,乱政也。介甫更以为治术而称施之。 受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官。

生事 今介甫为政,尽变更祖宗旧法,使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士吏兵农工商僧道,无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。 举先王之政,以兴利除弊,不为生事。

争利 今介甫为政,首建制置条例司,大讲财利之事;又命薛向行均输法于江淮,欲尽夺商贾之利 为天下理财,不为征利。

拒谏 介甫素刚直,每议事于人主前,如与朋友争辩于私室,不少降辞气,视斧钺鼎镬如无也。或所见小异,微言新令之不便者,介甫辄艴然加怒,或诟骂以辱之,或言于上而逐之,不待其辞之毕也。 辟邪说,难壬人,不为拒谏。

扰乱职权

君主任命

违背“无为而治”

沿袭美政

与民争利

为国谋利

抗谏违言

远佞明立场

一场跨越近千年的君子之争

司马牛

拗相公

改革-开源

不改-节流

激进的理想主义者

保守的现实主义者

在政治上,拗相公王安石与司马牛司马光斗的你死我活,但他们都是儒家真正的君子,他们争的是政治是理想,绝不涉及到人身的攻击,相反,他们是英雄之间的惺惺相惜。他们之间的斗争是标准的君子之争。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为(wéi)而不汹汹然?

习惯

得过且过,没有长远打算

把

顾虑,忧虑

附和世俗,流于世俗

献媚讨好

作为

形作名,好的事情

才

这种情况

估算,估量

政敌,反对者

多少

抵抗

声势盛大或凶猛的样子

为何

宾前

第三段

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为(wèi)怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

相怨

不仅

因为

计划

估计,考虑

适宜

认为正确

值得反悔的地方

作为

来

名作动,施恩泽

现在

名作动,办(事),做(事)

墨守

罢了

知道,领教

第三段

主谓间

无由会晤,不任区区向往之至!【古代书信的套语】

缘由

见面

不胜

小,用作自称的谦辞

第四段

人们习惯于得过且过(已)不是一天(的事)了。士大夫们多数把不顾念国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,皇上才想改变这种现状,而我不考虑政敌的多少,想要尽力帮助皇上来抵抗他们,那么那些人又为什么不会(对我)大吵大闹呢?

盘庚迁都(的时候),对上位者怨恨的是老百姓,不仅仅是朝廷上的士大夫(加以反对)罢了;盘庚不因为怨恨的人就改变自己的计划,他考虑到(事情)适宜就采取行动,认为正确就看不出值得反悔的地方的缘故。如果君实您责备我是因为(我)在此位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,来施加恩惠给人民,那么我自知有罪了;如果说现在应当什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就行了,那就不是我敢领教的了。

没有缘由见面,内心不胜仰慕至极!

梳理文本

王安石发动变法的客观因素有哪些?

第三段

①人习于苟且非一日;(百姓)

②士大夫多不恤国事、同俗自媚于众;(官员)

③上乃欲变此。(皇上)

④王安石“不量敌之众寡,欲出力助上以抗之”。(自己)

王安石变法主要内容一览表

项目 目的 措施 内容 作用

富国之法 改变集贫局面 均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远” 打破了大商人控制市场的局面,增加政府收入

市易法 在开封设“市易务” 限制大商人控制和操纵市场,增加了政府收入

青苗法 青黄不接之时,政府借钱或粮食给农民 限制高利贷对农民的剥削,增加政府收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加了政府收入

农田水利法 鼓励兴修水利 促进了农业生产发展

方田均税法 清丈土地,收取赋税 限制了隐田漏税行为,增加了政府收入

强兵之法 改变积弱局面 将兵法 在各路段设负责操练军队的将官 提高军队战斗力

保甲法 吧农民编为保甲进行军事化训练 维护了秩序,兵农合一

根据上述表格,你觉得天下人“怨谤”“汹汹然”的根本原因是什么?

新法触犯了大官僚大地主的利益

太后向宋神宗哭诉王安石变法

文章第三段作者引用“盘庚迁都”这一历史典故的意图是什么?

作者引用“盘庚迁都”的历史典故意在表明自己坚持变法的决心决不动摇。

商汤建立商朝的时候,最早的国都在亳(bó,今河南商丘)。

在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱;再加上黄河下游常常闹水灾。国家被搞得混乱不堪,就不得考虑迁都的问题。

盘庚继位后,为了挽救政治危机,决定迁都于殷(今河南安阳)。

自盘庚迁都殷后,商族才定居下来不再迁徙。从此,政局稳定,诸侯来朝,商朝遂强盛起来。

盘庚迁殷

盘庚曰:“今我民用荡析离居。”又曰:“予岂汝威?用奉畜汝众。”又曰:“无或敢伏小人之攸箴。”又曰:“非废厥谋,吊由灵各。”盖盘庚遇水灾而选都,臣民有从者,有违者,盘庚不忍胁以威刑,故勤劳晓解,其卒也皆化而从之,非谓废弃天下人之言而独行己志也。光岂劝介甫以不恤国事,而同俗自媚哉?盖谓天下异同之议,亦当少垂意采察而已。 ——《与王介甫第三书》

司马光和王安石在各自的信中都引用盘庚迁殷的史实,分别是什么目的?

盘庚说“而今我们的百姓家人离散,居无定所”又说:“我不是要耍威风,迁都是为了奉养你们过上好日子”又说:“不要听信小人反对迁都的鼓动”又说:“这是听取了大家意见,从中选出的最好方案”。这都是说盘庚遇到水灾而要迁都,臣民有愿意的,有不愿意的,盘庚不忍心使用刑罚手段逼迫,所以苦口婆心反复劝说,最终还是化解矛盾,使大家顺从,并不是废弃所有人的意见,独按自己的想法去做。我哪里是劝您不以国事为重,以媚俗从众为荣?只是说天下有不同的意见,也希望您能多少留意体察而已。

司马光认为盘庚迁殷听取大家意见,而不是只按照自己的想法施展雷霆手段强迫百姓,司马光借“盘庚迁殷”劝王安石能够听取其他人对新法的不同意见,不要一意孤行。

王安石借“盘庚迁殷”表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

作者第三段举盘庚迁都的例子有什么作用?

作者举了盘庚迁都的历史事例,说明反对者之多并不表明措施有错误,只要“度义而后动”,确认自己做得是对的,就没有任何退缩后悔的必要。作者引用“盘庚迁都”的历史典故意在表明自己坚持变法的决心决不动摇。

盘庚之迁,连百姓都反对,尚且未能使他改变计划,那么当前实行变法只遭到朝廷士大夫中保守势力的反对,就更无退缩之理了。

这段文字还揭露了什么问题?

揭露了士大夫不恤国事、专以向众人献媚取宠为能事的丑恶嘴脸。

王安石说“某知罪矣”,这不是向司马光认错。王安石认为自己“错”在“在位久,未能助上大有为,以普泽斯民”。由此可见王安石不仅没有因改革“认错”,反而认为自己改革还不够坚决,不够迅速,不够彻底。

王安石说:“某知罪矣”,这是王安石在向司马光道歉认错吗?

文本探究

第三段

行文思路

一、交代写信的原因和目的

二、驳斥谬论

分析原因

四、书信常规的结尾

驳 “侵官”

驳 “生事”

驳 “征利”

驳 “拒谏”

受命于人主

议修于朝廷

举先王之政

以兴利除弊

辟 邪 说

难 壬 人

为天下理财

三、分析反对派反对新法的原因,表达自己坚持改革的决心

驳论文段

摆谬论(树靶子):

侵官、生事、征利、拒谏、怨谤

驳谬论

立观点:

不为侵官、不为生事、不为征利、不为拒谏、固前知其如此(怨谤)

驳论角度

论证方法:

挖根源

示危害

示缺点

人习于苟且,士大夫不恤国事,同俗自媚于众

盘庚之迁

理论论证、事例论证、假设论证

驳论文写作

主题思想

本文是书信体驳论文。王安石的说理文见识高超、论辩犀利。

全文立论的论点是针对司马光认为新法“侵官、生事、征利、拒谏、致怨”的指责,指出儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。从而说明变法是正确的。司马光的攻击名实不符,全是谬论。文章逐条驳斥马司光的谬论,揭露出他们保守、腐朽的本质,表示出作者坚持改革,绝不为流言俗语所动的决心。

写作特点

第一,行文简洁,结构严谨,没有枝蔓。

第二,论证方法多样。

1)直接反驳,如为天下理财,不为征利。

2)举出根据进行反驳,如“某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官”

3)举出史实进行反驳,举出历史的事实来进行反驳。

第三,气势磅礴,寓刚于柔。

1)立足于理,理足则气势。

2)擅于排比,连用排比驳斥对方,则势如破竹,无可阻挡。

3)擅用反语,如“欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?”

伍·文章升华

国家危难之际,各人的态度如何?

人习于苟且非一日

今日当一切不事事,守前所为而已

士大夫多以不恤国事,同俗自媚于众为善

则众何为而不汹汹然?

沉默的大多数

(政治)

犬儒主义者

现实主义(保守)

唱衰主义

政治犬儒主义(cynicism):表现为对政府、政治权力、政治人物和权威抱绝对怀疑和不相信的态度,不积极参与政治活动或对政治问题漠不关心;犬儒主义者在追求权力和地位时不择手段,在政治上没有原则,并且往往采取谄媚的手段。

国家危难之际,各人的态度如何?

而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之

度义而后动,是而不见可悔故也

至于怨诽之多,则固前知其如此也

理想主义

国家危难之际,各人的态度如何?

孔子:“知其不可而为之。”

孟子:“虽千万人吾往矣。”

鲁迅:“我们自古以来就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,他们是中国的脊梁。”

一、通假字

1.不复一一自辨

2.于反复不宜卤莽

3.故今具道所以

具通“俱”,详细

卤 通“鲁”,粗鲁

辨 通“辩”,辩解

二、古今异义

1.故略上报

2.于反复不宜卤莽

3.则众同为而不汹汹然

古义:大吵大闹

今义:形容声势盛大的样子,多含贬义。

古义:书信往返

今义:多次重复

古义: 写回信

今义:向上级汇报

4.故今具道所以

5. 不任区区向往之至

6.以致天下怨谤也

古义:因而招致

今义:连词表结果。以致

古义:谦词,用于自称,我。

今义:指小或少

古义:……的原因(理由)

今义:连词,表结果,所以

三、词类活用

1、以膏泽斯民膏

2、如曰今日当一切不事事

事:名词作动词,做,办事。

膏泽:名词作动词,施加恩惠。

四、文言句式

1、所操之术多异故也

2、以授之于有司,不为侵官/以兴利除弊,不为生事/为天下理财,不为征利/辟邪说,难壬人,不为拒谏。

3、胥怨者,民也

(......者,......也 表判断)

(加点的“为”译为“是”表判断)

(“……也”表判断)

4、议法度而修之于朝廷

5、受命于人主

6、则众何为而不汹汹然

(“于朝廷”作状语后置句)

(“于人主”作状语后置句)

(“何为”应为“为何” 宾语前置句)

7、至于怨诽之多

8、终必不蒙见察

(“见”表被动 被动句)

(“多”作“怨诽”的定语 定语后置句)

DaSiMaJianYiShu

司马光

王安石

给敌蜜的一封信

答司马谏议书

你听我解释

某个明媚的上午,王安石打开手机......发现被昔日的【闺蜜】拉黑了

表面上

心平气和地写信给司马光

实际上的

内心活动

司马光为什么要【拉黑】王安石?

王安石又说了什么来为自己辩解?

通过《答司马谏议书》

让我们一起走进这对敌蜜之间的

爱恨情仇

学习目标

1. 积累并掌握文中的重要实词、虚词、特殊句式等文言知识。

2. 学习本文结构严谨、说理透彻的特点,学习作者针锋相对进行驳斥的论证技巧。

3. 体会作者推行新法的坚定立场与对理想的不懈追求。

壹·知人论世

“答”:即“答复、回复”之意。

“谏议”:是“谏议大夫”这个官职

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。 谏院中设谏官和御史,御史负责组织各种官员收集民间的意见;谏官议论施政的得失,供皇帝参考,有时还可纠正皇帝的错误。

“司马”:即司马光

“书”:文体名,书信。

本文是书信体文章的典范之作

解题

“书”是古代的一种文体,即书信。

古人写信多有题目,说明写给谁,信题多为:

解题

“与……书”

对象

《与朱元思书》(吴均)《与妻书》林觉民

“报……书”

《报任安书》(司马迁)

复信

“上……书”

《上枢密韩太尉书》(苏辙)

高官

“答……书”

《答司马谏议书》(王安石)《答苏武书》(李陵)

回信

古代常用谦称

鄙人:本义指居于郊野之人。古人常用来谦称自己,表示地位不高,见识浅薄。

晚生:旧时对前辈称己的谦辞。

不肖:旧时男子自谦。不肖原指子不似其父那样贤能,故男子在其父母死后多借以自称,表示谦恭。

不才:旧时男子自谦。不才即没有才能,故借以自称,以示谦恭。

不敏:古人称自己不聪明,不敏捷。

在下:自称的谦辞。古时坐席,尊长在上座,所以自称在下。

王安石(1021-1086),字介甫,号半山,临川人。晚年退居金陵(今江苏南京),封舒国公,改封荆,世称荆公。卒谥文。

政治家:天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤(xù )。(改革家)

文学家: “春风又绿江南岸,明月何时照我还”,被后世列为“唐宋八大家”之一。

思想家:夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。

有《王临川集》、《临川集拾遗》等存世。

作者简介

·少年时期 聪慧好学,记忆超群,

随父宦游,知民疾苦。

·2 1 岁 进士第四,仕途顺利,

多次升官,治绩斐然。

·4 8 岁 主持变法,曲折不顺,

保派阻挠,有得有失。

·6 5 岁 元祐更化 ,废除新法,

晚年郁结,因病而终。

作者简介

王安石变法

王安石变法,是发生在宋神宗时期的改革,王安石发动的旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面的一场社会改革运动。

变法自熙宁二年(1069年)开始,至元丰八年(1085年)宋神宗去世结束,故亦称熙宁变法、熙丰变法。

王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目的,以"理财"、"整军"为中心,涉及政治、经济、军事、社会、文化各个方面,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。

按土地多少收税

内容

目的

青苗法

政府低息贷款

农田水利法

开垦荒地 兴修水利

免役法

以钱代役

方田均税法

措施

市易法

设市易务 稳定市场

均输法

就贱就近采购物资

“理财为方今先急”“理财以农事为先”

富国之法

1.为了改变积贫局面

2.调整国家、地主与农民的关系,

3.发展生产

虽然此次变法在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面,充实了政府财政,提高了国防力量,在一定程度上也对封建地主阶级和大商人的非法渔利行为进行了打击和限制。

但是,变法在推行的过程中由于部分举措的不合时宜和实际执行中的不良运作,使得百姓的利益受到了不同程度的损害,加之新法触动了大地主阶级的根本利益,所以遭到他们的强烈反对。元丰八年,因变法的最大支持者宋神宗的去世,变法也最终失败。

变法之弊

举几个王安石变法不当的例子。比如青苗法,在每年二五月青黄不接时,由政府以低息给农民贷款贷粮。本是好意,但办事的人中饱私囊,成了强制农民借贷,而且调高利息,农民负担比原来还重。再比如水利法,鼓励开荒,兴修水利,费用由当地住户按贫富等级高下出资,也可以向政府贷款。结果兴修水利成了官员政绩考核标准,一些地方官员强制百姓交钱修建,百姓负担更重了。

王安石变法条目繁多,百姓一时接受不了,中间还被办事的人肆意解读篡改,弄的怨声载道,民不聊生。王安石出发点是好的,可是好心也会办坏事。直到神宗死后,太后执政,王安石罢官,宣告变法失败。

变法之弊

司马光,字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西省夏县)人 ,世称涑(sù)水先生。北宋政治家、史学家、文学家,自称西晋安平献王司马孚之后代。

宋仁宗宝元元年,进士及第,累迁龙图阁直学士。宋神宗时,反对王安石变法,离开朝廷十五年,主持编纂了编年体通史《资治通鉴》。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年,去世,追赠太师、温国公,谥号文正。名列“元佑党人”,配享宋哲宗庙廷,图形昭勋阁;从祀于孔庙,称“先儒司马子”;从祀历代帝王庙。

王安石和司马光的关系:

“与君实游处相好之日久”——朋友

司马光《与王介甫书》:

“孔子曰:‘益者三友,损者三友。’光不材,不足以辱介甫为友,然自接待以来,十有余年,屡尝同僚,亦不可谓之无一日之雅也。虽愧多闻,至于直谅,不敢不勉,若乃便辟、善柔、便佞,则固不敢为也。

——益友

司马光把自己当作王安石的“益友”,所以才一而再、再而三地给对方写信,陈述自己对于老友主导的这次政治改革的不同意见:“故敢一陈其志,以自达于介甫,以终益友之义,其舍之取之,则在介甫矣!”于私尽朋友之谊,于公推心置腹,可谓光风霁月,贤者情怀。

但是他们两位大贤友情的断绝就始于这两封书信。《宋史· 王安石传》记载:“安石与光素厚,光援朋友责善之义,三诒(yí)书反覆劝之,安石不乐。”

“呜呼!二公之贤多同,至议新法不合绝交,惜哉!

北宋中期,社会矛盾尖锐。宋神宗任命王安石为参知政事,实行变法,力图通过整军理财以求富国强兵。新法的实行,抑制了大官僚大地主和豪强的特权,激起既得利益者的强烈反对。

保守派代表人物司马光三次写信给王安石,要求罢黜新法,恢复旧制。

王安石以此信作答,信中逐条驳斥对方对新法的责难,批判了士大夫因循守旧、苟且偷安、不恤国事的保守思想,表示了坚定不移地推行新法的决心。

【友尽】的原因

司马光

你变法,让官难当,没事找事,

扣老百姓的钱呀!我不同意。

必须变法,理财,

整军,是时候正一正风气啦!

王安石

支持你,干就完了

宋神宗

国家兴盛之时,魏征有感于守成之难,于是居安思危,大胆进谏,目的是防微杜渐;

国事艰难之际,自然有人主动站出来,多方运筹,寻求济世安民之道,坚持变法除弊以希望国家昌盛。

但变法之路,阻力重重,艰难万险,甚至朋友也会跳出来极力反对。是守成还是创新?坚守还是放弃?

贰·初读体会

预习检查

明确字音

强聒(guō) 卤莽(lǔ mǎng) 见恕(shù)

拒谏(jiàn) 怨谤(bàng) 不恤(xù)

盘庚(gēng) 胥怨(xū) 会晤(wù)

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处(chǔ)相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强聒(guō),终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。重(chóng)念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤(lǔ)莽,故今具道所以,冀(jì)君实或见恕也。

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟(pì)邪说,难(nàn)壬(rén)人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤(xù)国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量(liàng)敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?盘庚之迁,胥(xū)怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度(dù),度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

无由会晤(wù),不任区区向往之至!

原文诵读

答司马谏议书

叁·深度探究

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处(chǔ)相好之日久

而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强(qiǎng)聒,

谦辞,指本人

交往

但是

常常

方法,主张

判断句

虽然

勉强解释

私下,这里用作谦辞。

认为

持有

原因

终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。

重(chóng)念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

表被动

明辨,了解

给您回信

今:向上级报告

同“辩”,分辩,辩解

又

对待

书信往返

今:多次重复

粗疏草率,同“鲁”

详细地

……的原因 今:表因果

希望

我,宾语前置句

安石启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,可是商讨起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张在许多方面不同的缘故啊。虽然想要(向您)硬啰嗦几句,(但)终究一定(是)不能蒙受(您)考虑(我的意见),所以(我)只是简单地给您写了封回信,不再一一为自己辩解了。又想到君实很看重我,在书信往来上不应该粗疏草率,所以现在详细地说出我所以这样做的理由,希望您或许能够宽恕我吧。

梳理文本

1、《答司马谏议书》第一段主要内容是什么?

第一段是书信的开头。主要阐明写信原因、目的:

①“议事每不合,所操之术多异故也”

政见不合,为下文的辩解做了铺垫

②“虽欲强聒,终必不蒙见察”

矛盾不可调和

③“具道所以”

写信原因、目的:回应司马光的抨击,陈说推行新法的缘由

问题探究

2、措辞有何特点?

①措辞有礼(蒙教,上报,见恕……)

3、体现了王安石什么样的形象?

有礼节、有风度、有风骨的雍容的政治家形象

②激烈的论战中使用了委婉的语调

(强聒,不宜卤莽,冀君实或见恕也)

③暗藏锋芒(终必不蒙见察)

【学以致用】下面是一名学生写给编辑老师的一封信的部分内容,其中有五处不得体,请找出并作修改。

编辑老师:

您好!

我曾垂问您一些有关写作方面的问题,承蒙您抛砖引玉,我受益匪浅。今天我刚完成一篇大作,敢烦您在百忙之中拜读并加以斧正。如果作品能得以发表,我将感恩戴德。

悉心教导

拙作

审读

不胜感激

询问

谦敬得当,语言得体

【补充】

谦敬词数量繁多,可分类速记。

谦词可对联巧记,如“敝鄙卑小不愚拙,敢见家老晚舍寒”这一副对联,就可串起16组谦词,横批“贫贱过后”则可串记4组谦词;

敬词可口诀记忆,可按“屈老俯光请,雅芳拜华令;叨玉垂大贤,高贵恭惠奉”来分组识记。

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;

所+动词=名词/名词性结构,争论的问题

明确

根本道理

认为

侵夺

求

不同意见

因而招致 今:表结果的连词

却

认为

皇帝

议定

把

给,与

做具体工作的官吏

是

用来...的,表目的

状后标志

名声和实际

状语后置

读书人所争论的(问题),特别在于名义和实际(是否相符)。(如果)名义和实际的关系已经明确了,那么天下的根本道理就清楚了。现在君实您指教我的原因,是认为我(推行新法)侵夺其他官吏的职权,生事扰民,与民争利,拒绝别人的劝告,因而招致天下人的怨恨和毁谤。我却认为从皇帝那里接受命令,商议法令制度,又在朝廷上修正,把它交给负有专责的官吏(去执行),不算是侵夺其他官吏的职权。

梳理文本

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一样事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名:名称;形式 实:实际内容

在《答司马谏议书》中:

名:司马光给新法冠上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

举先王之政,以兴利除弊,不为(wéi)生事;为(wèi)天下理财,不为(wéi)征利;辟(bì)邪说,难(nàn)壬(rén)人,不为(wéi)拒谏。至于怨诽(fěi)之多,则固前知其如此也。

施行

古代贤明君王

来

(对天下)有利(弊)的事业,形作名

是

替

治理财务

批驳

不正确言论

排斥,形作动

善于巧言献媚,不行正道的人

讲到,提起,转换话题的连词

非议

那么

本来

第二段

预先

定语后置

施行古代贤明君主的政策,来兴办有利(事业)除去弊端,(这)不能算是生事扰民;为国家治理整顿财务,(这)不能算是(与民)争夺财利;批驳不正确的言论,责难巧言谄媚的小人,(这)不能算是拒绝别人的劝告。至于(社会上对我产生)那么多怨恨和诽谤,那是我本来预先就知道它会这样的。

梳理文本

本文是一篇书信体的驳论文,作者批驳了司马光的什么观点?

作者认为判断是非的原则是什么?

“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

(“侵官、生事、征利、拒谏、致谤”)

名实已明,而天下之理得矣。

(名实相符是辩别是非的原则 )

“盖儒者所争,尤在于名实”

侵官

授之于有司

修之于朝廷

受命于人主

生事

以兴利除弊

举先王之政

征利

为天下理财

拒谏

难壬人

辟邪说

司马光

王安石

天下怨谤

前知其如此

怨诽之多,

总结:第二段中王安石的辩驳有何特点?

②抓住问题实质,从大处高处着眼(在驳斥的同时指责司马光忤逆“人主”旨意,违背“先王”之政,不愿为天下兴利除弊,将司马光置于壬人邪说代言人的难堪境地)【扣帽子】

①思路清楚、逻辑明晰【辩论高手】

③言辞锐利,气势逼人,锋芒毕露(不为侵官/不为生事/不为征利/不为拒谏/固前知其如此)【咄咄逼人】

一场跨越近千年的君子之争

司马牛

拗相公

《与王介甫书》

《答司马谏议书》

VS

一场跨越近千年的君子之争

司马牛

拗相公

改革-开源

不改-节流

激进的理想主义者

保守的现实主义者

PK 司马牛《与王介甫书》 拗相公

侵官

生事

争利

拒谏

夫侵官,乱政也。介甫更以为治术而称施之。

今介甫为政,尽变更祖宗旧法,使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士吏兵农工商僧道,无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。

今介甫为政,首建制置条例司,大讲财利之事;又命薛向行均输法于江淮,欲尽夺商贾之利

介甫素刚直,每议事于人主前,如与朋友争辩于私室,不少降辞气,视斧钺鼎镬如无也。或所见小异,微言新令之不便者,介甫辄艴fú然加怒,或诟gòu骂以辱之,或言于上而逐之,不待其辞之毕也。

受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官。

举先王之政,以兴利除弊,不为生事。

为天下理财,不为征利。

辟邪说,难壬人,不为拒谏。

PK 司马牛 拗相公

侵官 夫侵官,乱政也。介甫更以为治术而称施之。 受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官。

生事 今介甫为政,尽变更祖宗旧法,使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士吏兵农工商僧道,无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。 举先王之政,以兴利除弊,不为生事。

争利 今介甫为政,首建制置条例司,大讲财利之事;又命薛向行均输法于江淮,欲尽夺商贾之利 为天下理财,不为征利。

拒谏 介甫素刚直,每议事于人主前,如与朋友争辩于私室,不少降辞气,视斧钺鼎镬如无也。或所见小异,微言新令之不便者,介甫辄艴然加怒,或诟骂以辱之,或言于上而逐之,不待其辞之毕也。 辟邪说,难壬人,不为拒谏。

扰乱职权

君主任命

违背“无为而治”

沿袭美政

与民争利

为国谋利

抗谏违言

远佞明立场

一场跨越近千年的君子之争

司马牛

拗相公

改革-开源

不改-节流

激进的理想主义者

保守的现实主义者

在政治上,拗相公王安石与司马牛司马光斗的你死我活,但他们都是儒家真正的君子,他们争的是政治是理想,绝不涉及到人身的攻击,相反,他们是英雄之间的惺惺相惜。他们之间的斗争是标准的君子之争。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为(wéi)而不汹汹然?

习惯

得过且过,没有长远打算

把

顾虑,忧虑

附和世俗,流于世俗

献媚讨好

作为

形作名,好的事情

才

这种情况

估算,估量

政敌,反对者

多少

抵抗

声势盛大或凶猛的样子

为何

宾前

第三段

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为(wèi)怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

相怨

不仅

因为

计划

估计,考虑

适宜

认为正确

值得反悔的地方

作为

来

名作动,施恩泽

现在

名作动,办(事),做(事)

墨守

罢了

知道,领教

第三段

主谓间

无由会晤,不任区区向往之至!【古代书信的套语】

缘由

见面

不胜

小,用作自称的谦辞

第四段

人们习惯于得过且过(已)不是一天(的事)了。士大夫们多数把不顾念国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,皇上才想改变这种现状,而我不考虑政敌的多少,想要尽力帮助皇上来抵抗他们,那么那些人又为什么不会(对我)大吵大闹呢?

盘庚迁都(的时候),对上位者怨恨的是老百姓,不仅仅是朝廷上的士大夫(加以反对)罢了;盘庚不因为怨恨的人就改变自己的计划,他考虑到(事情)适宜就采取行动,认为正确就看不出值得反悔的地方的缘故。如果君实您责备我是因为(我)在此位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,来施加恩惠给人民,那么我自知有罪了;如果说现在应当什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就行了,那就不是我敢领教的了。

没有缘由见面,内心不胜仰慕至极!

梳理文本

王安石发动变法的客观因素有哪些?

第三段

①人习于苟且非一日;(百姓)

②士大夫多不恤国事、同俗自媚于众;(官员)

③上乃欲变此。(皇上)

④王安石“不量敌之众寡,欲出力助上以抗之”。(自己)

王安石变法主要内容一览表

项目 目的 措施 内容 作用

富国之法 改变集贫局面 均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远” 打破了大商人控制市场的局面,增加政府收入

市易法 在开封设“市易务” 限制大商人控制和操纵市场,增加了政府收入

青苗法 青黄不接之时,政府借钱或粮食给农民 限制高利贷对农民的剥削,增加政府收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加了政府收入

农田水利法 鼓励兴修水利 促进了农业生产发展

方田均税法 清丈土地,收取赋税 限制了隐田漏税行为,增加了政府收入

强兵之法 改变积弱局面 将兵法 在各路段设负责操练军队的将官 提高军队战斗力

保甲法 吧农民编为保甲进行军事化训练 维护了秩序,兵农合一

根据上述表格,你觉得天下人“怨谤”“汹汹然”的根本原因是什么?

新法触犯了大官僚大地主的利益

太后向宋神宗哭诉王安石变法

文章第三段作者引用“盘庚迁都”这一历史典故的意图是什么?

作者引用“盘庚迁都”的历史典故意在表明自己坚持变法的决心决不动摇。

商汤建立商朝的时候,最早的国都在亳(bó,今河南商丘)。

在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱;再加上黄河下游常常闹水灾。国家被搞得混乱不堪,就不得考虑迁都的问题。

盘庚继位后,为了挽救政治危机,决定迁都于殷(今河南安阳)。

自盘庚迁都殷后,商族才定居下来不再迁徙。从此,政局稳定,诸侯来朝,商朝遂强盛起来。

盘庚迁殷

盘庚曰:“今我民用荡析离居。”又曰:“予岂汝威?用奉畜汝众。”又曰:“无或敢伏小人之攸箴。”又曰:“非废厥谋,吊由灵各。”盖盘庚遇水灾而选都,臣民有从者,有违者,盘庚不忍胁以威刑,故勤劳晓解,其卒也皆化而从之,非谓废弃天下人之言而独行己志也。光岂劝介甫以不恤国事,而同俗自媚哉?盖谓天下异同之议,亦当少垂意采察而已。 ——《与王介甫第三书》

司马光和王安石在各自的信中都引用盘庚迁殷的史实,分别是什么目的?

盘庚说“而今我们的百姓家人离散,居无定所”又说:“我不是要耍威风,迁都是为了奉养你们过上好日子”又说:“不要听信小人反对迁都的鼓动”又说:“这是听取了大家意见,从中选出的最好方案”。这都是说盘庚遇到水灾而要迁都,臣民有愿意的,有不愿意的,盘庚不忍心使用刑罚手段逼迫,所以苦口婆心反复劝说,最终还是化解矛盾,使大家顺从,并不是废弃所有人的意见,独按自己的想法去做。我哪里是劝您不以国事为重,以媚俗从众为荣?只是说天下有不同的意见,也希望您能多少留意体察而已。

司马光认为盘庚迁殷听取大家意见,而不是只按照自己的想法施展雷霆手段强迫百姓,司马光借“盘庚迁殷”劝王安石能够听取其他人对新法的不同意见,不要一意孤行。

王安石借“盘庚迁殷”表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

作者第三段举盘庚迁都的例子有什么作用?

作者举了盘庚迁都的历史事例,说明反对者之多并不表明措施有错误,只要“度义而后动”,确认自己做得是对的,就没有任何退缩后悔的必要。作者引用“盘庚迁都”的历史典故意在表明自己坚持变法的决心决不动摇。

盘庚之迁,连百姓都反对,尚且未能使他改变计划,那么当前实行变法只遭到朝廷士大夫中保守势力的反对,就更无退缩之理了。

这段文字还揭露了什么问题?

揭露了士大夫不恤国事、专以向众人献媚取宠为能事的丑恶嘴脸。

王安石说“某知罪矣”,这不是向司马光认错。王安石认为自己“错”在“在位久,未能助上大有为,以普泽斯民”。由此可见王安石不仅没有因改革“认错”,反而认为自己改革还不够坚决,不够迅速,不够彻底。

王安石说:“某知罪矣”,这是王安石在向司马光道歉认错吗?

文本探究

第三段

行文思路

一、交代写信的原因和目的

二、驳斥谬论

分析原因

四、书信常规的结尾

驳 “侵官”

驳 “生事”

驳 “征利”

驳 “拒谏”

受命于人主

议修于朝廷

举先王之政

以兴利除弊

辟 邪 说

难 壬 人

为天下理财

三、分析反对派反对新法的原因,表达自己坚持改革的决心

驳论文段

摆谬论(树靶子):

侵官、生事、征利、拒谏、怨谤

驳谬论

立观点:

不为侵官、不为生事、不为征利、不为拒谏、固前知其如此(怨谤)

驳论角度

论证方法:

挖根源

示危害

示缺点

人习于苟且,士大夫不恤国事,同俗自媚于众

盘庚之迁

理论论证、事例论证、假设论证

驳论文写作

主题思想

本文是书信体驳论文。王安石的说理文见识高超、论辩犀利。

全文立论的论点是针对司马光认为新法“侵官、生事、征利、拒谏、致怨”的指责,指出儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。从而说明变法是正确的。司马光的攻击名实不符,全是谬论。文章逐条驳斥马司光的谬论,揭露出他们保守、腐朽的本质,表示出作者坚持改革,绝不为流言俗语所动的决心。

写作特点

第一,行文简洁,结构严谨,没有枝蔓。

第二,论证方法多样。

1)直接反驳,如为天下理财,不为征利。

2)举出根据进行反驳,如“某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官”

3)举出史实进行反驳,举出历史的事实来进行反驳。

第三,气势磅礴,寓刚于柔。

1)立足于理,理足则气势。

2)擅于排比,连用排比驳斥对方,则势如破竹,无可阻挡。

3)擅用反语,如“欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?”

伍·文章升华

国家危难之际,各人的态度如何?

人习于苟且非一日

今日当一切不事事,守前所为而已

士大夫多以不恤国事,同俗自媚于众为善

则众何为而不汹汹然?

沉默的大多数

(政治)

犬儒主义者

现实主义(保守)

唱衰主义

政治犬儒主义(cynicism):表现为对政府、政治权力、政治人物和权威抱绝对怀疑和不相信的态度,不积极参与政治活动或对政治问题漠不关心;犬儒主义者在追求权力和地位时不择手段,在政治上没有原则,并且往往采取谄媚的手段。

国家危难之际,各人的态度如何?

而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之

度义而后动,是而不见可悔故也

至于怨诽之多,则固前知其如此也

理想主义

国家危难之际,各人的态度如何?

孔子:“知其不可而为之。”

孟子:“虽千万人吾往矣。”

鲁迅:“我们自古以来就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,他们是中国的脊梁。”

一、通假字

1.不复一一自辨

2.于反复不宜卤莽

3.故今具道所以

具通“俱”,详细

卤 通“鲁”,粗鲁

辨 通“辩”,辩解

二、古今异义

1.故略上报

2.于反复不宜卤莽

3.则众同为而不汹汹然

古义:大吵大闹

今义:形容声势盛大的样子,多含贬义。

古义:书信往返

今义:多次重复

古义: 写回信

今义:向上级汇报

4.故今具道所以

5. 不任区区向往之至

6.以致天下怨谤也

古义:因而招致

今义:连词表结果。以致

古义:谦词,用于自称,我。

今义:指小或少

古义:……的原因(理由)

今义:连词,表结果,所以

三、词类活用

1、以膏泽斯民膏

2、如曰今日当一切不事事

事:名词作动词,做,办事。

膏泽:名词作动词,施加恩惠。

四、文言句式

1、所操之术多异故也

2、以授之于有司,不为侵官/以兴利除弊,不为生事/为天下理财,不为征利/辟邪说,难壬人,不为拒谏。

3、胥怨者,民也

(......者,......也 表判断)

(加点的“为”译为“是”表判断)

(“……也”表判断)

4、议法度而修之于朝廷

5、受命于人主

6、则众何为而不汹汹然

(“于朝廷”作状语后置句)

(“于人主”作状语后置句)

(“何为”应为“为何” 宾语前置句)

7、至于怨诽之多

8、终必不蒙见察

(“见”表被动 被动句)

(“多”作“怨诽”的定语 定语后置句)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])