6《哈姆莱特(节选)》课件(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 6《哈姆莱特(节选)》课件(共61张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 95.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-25 10:09:01 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

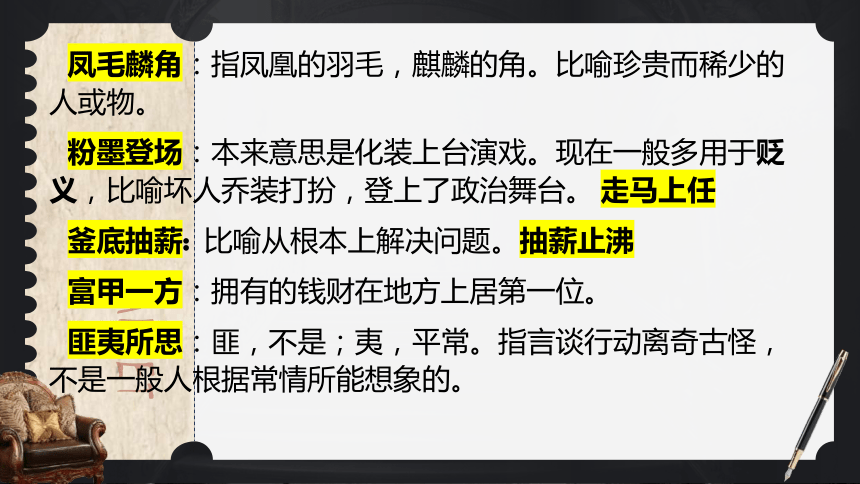

凤毛麟角:指凤凰的羽毛,麒麟的角。比喻珍贵而稀少的人或物。

粉墨登场:本来意思是化装上台演戏。现在一般多用于贬义,比喻坏人乔装打扮,登上了政治舞台。 走马上任

釜底抽薪: 比喻从根本上解决问题。抽薪止沸

富甲一方:拥有的钱财在地方上居第一位。

匪夷所思:匪,不是;夷,平常。指言谈行动离奇古怪,不是一般人根据常情所能想象的。

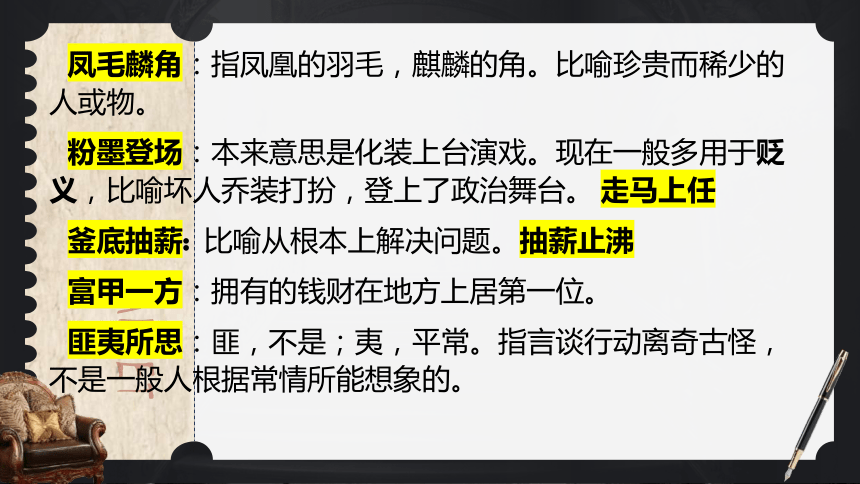

飞短流长:飞、流,散布;短、长,是非、善恶。指散播谣言,中伤他人。说三道四 搬口弄舌

放虎归山:把老虎放回山林,比喻放走敌人,贻害无穷。 养虎遗患

附庸风雅:指缺乏文化修养的人为了装点门面而结交文人,参加有关文化的活动。

繁文缛节:过分烦琐的礼节或仪式,也比喻其他烦琐多余的事项。

方兴未艾:事物正在发展,还没有停止,多形容新生事物正在蓬勃发展。

哈

姆

莱

特

从复仇爽剧到莎翁悲剧的跨越

[英]威廉 · 莎士比亚

素养目标

了解莎士比亚及《哈姆莱特》的创作背景,梳理剧情。

概括分析哈姆莱特的性格特点,正确认识哈姆莱特的悲剧意义。

分析戏剧冲突和精彩对白,品味莎士比亚戏剧的语言艺术。

解读哈姆莱特“生存还是毁灭”等经典独白的深刻内涵,领会作品的悲剧艺术价值和人文主义精神。

情境导入

如果你发现自己的叔叔杀了自己的父亲,还娶了自己的母亲,继承了本该属于你的王位,你会怎么做?

同学们,在开始今天的课程之前,先问大家一个问题:

情境活动

今天我们要走进一部几百年前的经典复仇之作——《哈姆莱特》,看看莎士比亚笔下的复仇故事,和这些复仇爽剧有什么不一样?哈姆莱特会如何展开他的复仇之路呢?

最近网上有个很火的话题叫“复仇爽剧”,主角一路开挂,有仇必报,看得大家直呼过瘾 。

知识铺垫

复仇背景速通

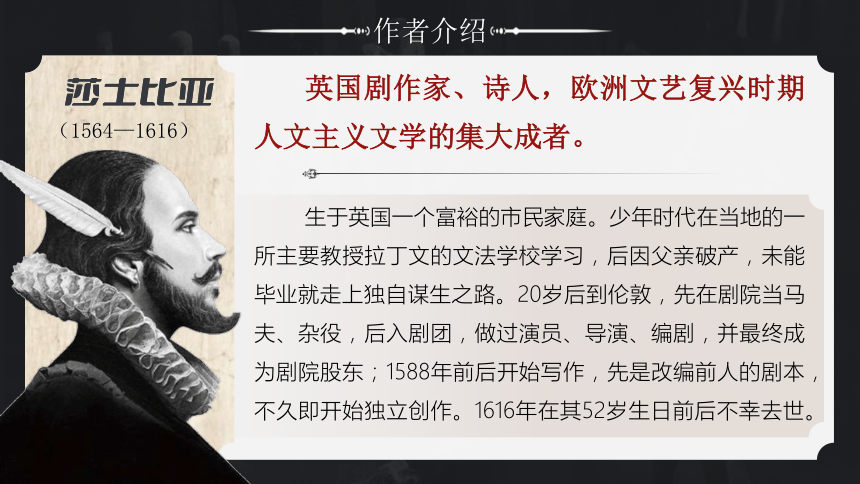

生于英国一个富裕的市民家庭。少年时代在当地的一所主要教授拉丁文的文法学校学习,后因父亲破产,未能毕业就走上独自谋生之路。20岁后到伦敦,先在剧院当马夫、杂役,后入剧团,做过演员、导演、编剧,并最终成为剧院股东;1588年前后开始写作,先是改编前人的剧本,不久即开始独立创作。1616年在其52岁生日前后不幸去世。

(1564—1616)

作者介绍

英国剧作家、诗人,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。

作者介绍

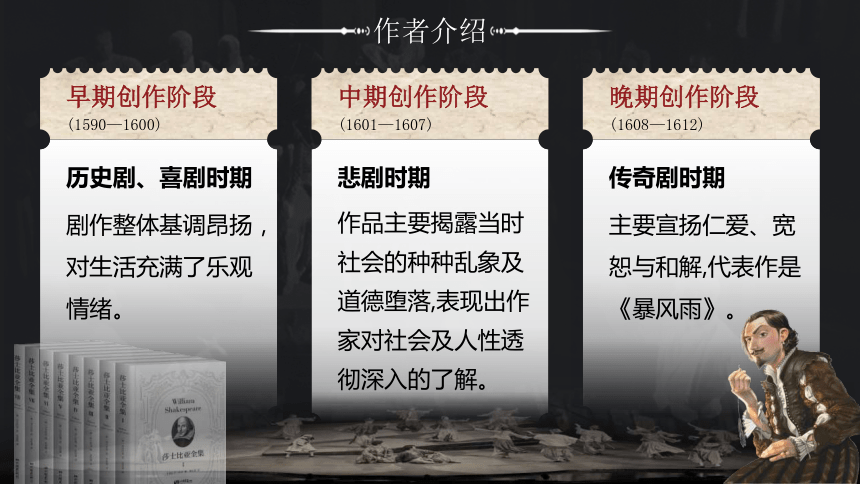

早期创作阶段

(1590—1600)

历史剧、喜剧时期

剧作整体基调昂扬,对生活充满了乐观情绪。

中期创作阶段

(1601—1607)

悲剧时期

作品主要揭露当时社会的种种乱象及道德堕落,表现出作家对社会及人性透彻深入的了解。

晚期创作阶段

(1608—1612)

传奇剧时期

主要宣扬仁爱、宽恕与和解,代表作是《暴风雨》。

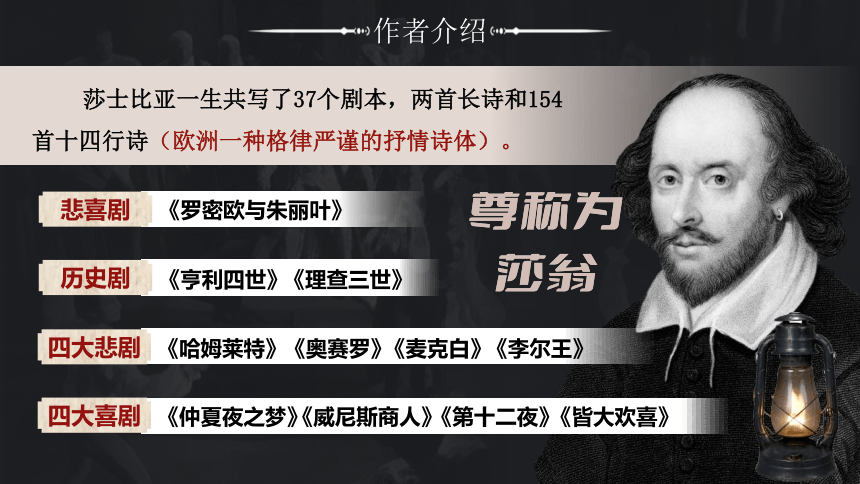

莎士比亚一生共写了37个剧本,两首长诗和154首十四行诗(欧洲一种格律严谨的抒情诗体)。

作者介绍

悲喜剧

《罗密欧与朱丽叶》

四大喜剧

《仲夏夜之梦》

《威尼斯商人》

《第十二夜》

《皆大欢喜》

四大悲剧

《麦克白》

《哈姆莱特》

《奥赛罗》

《李尔王》

历史剧

《理查三世》

《亨利四世》

莎翁悲剧的特点:

①必须以英雄人物的死亡而结束。

主人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

②悲剧的主人公必须是贵族。

③悲剧人物的行动必须出自他们本人的意志和内心。

即悲剧人物之所以走向不幸的结局,不能归咎于客观原因,而应由自己负责。

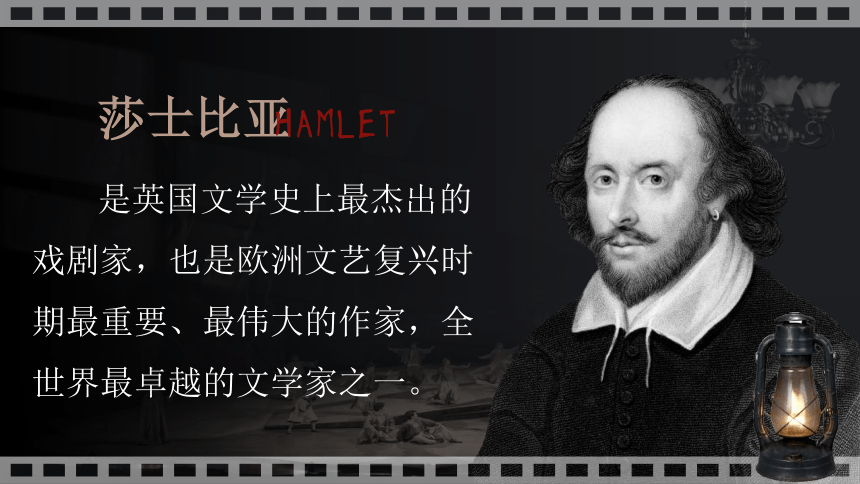

莎士比亚

是英国文学史上最杰出的戏剧家,也是欧洲文艺复兴时期最重要、最伟大的作家,全世界最卓越的文学家之一。

写作背景

莎士比亚写《哈姆莱特》的时候,英国是“一个颠倒混乱的时代”。这时,宫廷挥霍浪费,社会动乱不堪,王室同资产阶级之间的矛盾越来越尖锐。莎士比亚深深感到自己的人文主义理想和英国现实之间存在着无法调和的矛盾。

这段王子复仇的故事情节取材于12世纪的一部丹麦史,作者用人文主义的观点,把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧。

梳理情节

直击复仇冲突

梳理情节

第一部分

密谋试探

国王与身边的侍臣及王后之间的对白

(开头至“我听见他来了;我们退下吧,陛下”)

第三部分

再次密谋

国王与波洛涅斯的对白

(从“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)

哈姆莱特的内心独白,与奥菲莉亚的对白

(从“生存还是毁灭”至“谁料过去的繁华,变作今朝的泥土”)

第二部分

识破试探

任务一:理清人物关系

请同学们根据阅读梳理剧中人物关系,补充人物简介信息。

哈姆莱特:

国王:

王后:

波洛涅斯:

奥菲莉娅:

罗森格兰兹:

吉尔登斯吞:

丹麦王子

克劳狄斯 (哈姆莱特叔叔)

乔特鲁德 (哈姆莱特母亲)

御前大臣

波洛涅斯女儿(哈恋人)

朝臣

朝臣

任务二:寻找“冲突”

根据人物的基本信息,判断当老国王被谋杀后,剧中人物会产生哪些“矛盾冲突?依此制作一张“戏剧冲突”思维导图。

课文选自第三幕第一场部分,根据人物的基本信息,判断当老国王被谋杀后,剧中人物会产生哪些“矛盾冲突?依此制作一张“戏剧冲突”思维导图。

王后

(乔特鲁德)

新国王

(克劳狄斯)

奥菲利娅

(哈女友)

吉尔登斯吞

(朝臣)

哈姆莱特

(丹麦王子)

篡位娶嫂

母子

父女

叔侄、杀父仇人

朋友、 君臣

恋人

君臣

波洛涅斯

(御前大臣)

罗森格兰兹

(朝臣)

分析冲突

概括文中的矛盾冲突有哪些?哪个是主要冲突?

哈姆莱特内心是生存还是毁灭的矛盾冲突

哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突

奥菲利娅与哈姆莱特因无法沟通产生误解后的冲突

主要冲突

鉴赏戏剧冲突

这些冲突的作用是什么?

这些冲突实际上都是当时现实矛盾的真实反映。这是正义与邪恶的较量,是社会过渡时期新、旧两种社会力量的较量。从表面看来,冲突是在一对恋人之间展开,但表现的却是对人生的思索。通过冲突塑造了人物,展示了当时波澜壮阔的历史图画,深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实尖锐复杂的矛盾。

重生之

我是哈姆莱特

你是丹麦王子哈姆莱特,在德国威登堡大学就读的你突然接到了父王的死讯,回国奔丧的你又得知叔父继承了王位,母亲改嫁新王……这时你:

A.回德国继续完成学业

B.留在丹麦查清父亲死因

你的好友霍拉旭告诉你,每到万籁俱寂的夜晚,你父亲的亡魂便会出现。这晚你按捺不住好奇心,果真在城堡上见到了亡魂,并了解到你的父亲是被叔父害死的,这时你:

A.装疯卖傻等待复仇时机

B.直接与杀父仇人决一死战

哈姆莱特是否真的疯癫了呢?

快乐的王子

疯癫的王子

(外表)

陨落

奉为典范的父亲惨死

挚爱的母亲迅速改嫁

发小给敌人做了卧底

恋人成为试探的工具

重臣当了敌人的传声筒和狗头军师

背叛

阴谋

乱伦

(内心)

?的王子

解读“哈姆莱特”

剧中国王和奥菲利娅的父亲设下圈套,让奥菲利娅探问哈姆莱特内心的秘密,

哈姆莱特装疯卖傻,这样做的目的是什么

探究人物形象

哈姆莱特为了复仇,为什么要装疯?

情节

保护自我,避免受到迫害:

对手克劳狄斯是国家的最高统治者,强大而又阴险,哈姆雷特怕不小心泄漏了心事,反遭敌人的毒手。

迷惑对方,寻找复仇时机:

借装疯既可以躲过对方的耳目,也可借此试探对方。

借疯言疯语,发泄对当前黑暗现实的不满:

所以,隐藏在疯狂里面的是思索,装疯是为了麻痹敌人,装疯是为了弄清真相,装疯是为了等待复仇的时机。

哈姆莱特看似疯狂,实则清醒、机智、谨慎。

由于你感到宫中危机四伏,国王克劳迪斯心怀鬼胎,派你的好兄弟罗森格兰兹、吉尔登斯吞先后对你展开试探,此时复仇势单力薄,因此你选择装疯卖傻继续等待复仇良机。这天,你正在宫中徘徊,思考如何复仇,此时你恰好遇见了你的恋人奥菲利娅……你会

A.告诉她真相,吐露心声

B.隐瞒你的计划,保护她

C.怀疑她的动机,将她放逐

欣赏戏剧片段

哈姆莱特与奥菲利娅的对话有极其丰富的潜台词,所谓言中有言,意中有意,弦外有音,你能从中品读出哪些弦外之音?

哈姆莱特 哈哈!你贞洁吗?

奥菲利娅 殿下!

哈姆莱特 你美丽吗?

奥菲利娅 殿下是什么意思?

哈姆莱特 要是你既贞洁又美丽,那么你的贞洁应该断绝跟你的美丽来往。因为美丽可以使贞洁变成淫荡,贞洁却未必能使美丽受它自己的感化。这句话从前像是怪诞之谈,可是现在时间已经把它证实了。

[哈有点生气 ]

[奥不知所措]

[哈继续自己的盘问]

[奥仍旧不懂哈的意思]

[哈看到奥的行为,想到母亲的行为,话中有话的说]

奥菲利娅 殿下,难道美丽除了贞洁以外,还有什么更好的伴侣吗?

哈姆莱特 嗯,真的;因为美丽可以使贞洁变成淫荡,贞洁却未必能使美丽受它自己的感化;这句话从前像是怪诞之谈,可是现在时间已经把它证实了。我的确曾经爱过你。

奥菲利娅 真的,殿下,您曾经使我相信您爱我。

[奥不明白哈的意思]

[指桑骂槐, 表面指奥菲利亚,实则说自己的母亲]

言外之意:母亲在父王死后改嫁了克劳狄斯,是情欲在作怪,母亲的贞洁在“我”眼里已变成欺骗,母亲和叔父也利用奥菲利娅的美貌来试探“我”,这一切都证实了这句话并不荒唐。

[奥还是没有明白哈的意思,而是继续完成她的“任务”,让哈承认爱她]

哈姆莱特 出家去吧。为什么你要生一群罪人出来呢?我自己还不算是一个顶坏的人;可是我可以指出我的许多过失,一个人有了那些过失,他的母亲还是不要生下他来的好。我很骄傲,有仇必报,富于野心,我的罪恶是那么多,连我的思想也容纳不下,我的想像也不能给它们形像,甚至于我都没有充分的时间可以把它们实行出来。像我这样的家伙,匍匐于天地之间,有什么用处呢?我们都是些十足的坏人;一个也不要相信我们。出家去吧。你的父亲呢?

[这段自我评价映射出哈姆莱特的心理活动,表现其内心的挣扎,是其犹疑不决“延宕”性格的又一个表现。他从小的经历使他不愿意用暴力去复仇,但情感上他又必须去复仇。所以,他内心非常纠结。

哈依旧指桑骂槐,话里有话,并从奥慌张的神色,已经想到了奥的父亲波洛涅斯就在附近]

认清了自己的情人成为敌人利用的工具,加之母亲的背叛,所以借奥菲利亚,表达了对母亲的指责与抨击,对女性与爱情表示了不信任。

思考:哈、奥对话所透露的弦外之音:

奥菲利娅 在家里,殿下。

哈姆莱特 把他关起来,让他只好在家里发发傻劲。再会!

[本能的编着谎话]

[说给偷听的波洛涅斯,别在这犯傻,我已经看到你了,你这个讨厌的家伙,多事的家伙,说完转身走]

探究人物形象

文中哈对奥一共说了几次“出家去吧”?

重点剖析

在和奥菲利娅的对话中,哈姆莱特为什么多次让奥菲利娅出家?

对话表现了两人之间怎样的冲突?

哈姆莱特认为,如果奥菲利娅对爱情是忠贞的,那么她出家可以保住清白,

如果她是伪装的,那么她出家可以避免“生一群罪人出来”。

一方面,这是哈姆莱特装疯的表现;另一方面,哈姆莱特是在用这样的方式告诫奥菲利娅,在这样污浊的社会中很难保全自我,不如趁早避开。但奥菲利娅不能理解这一点,对哈姆莱特其他的话也不能理解,因此非常伤心,觉得自己“真是受了骗了”,要将哈姆莱特送的纪念品还给他,甚至认为他真的疯了,希望神明能让他清醒过来。

整体看,对话表现了奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通而产生误解的冲突。

阅读课文中奥菲利娅的大段独白

1.在奥菲利娅的独白中,哈姆莱特过去是怎样的形象?

奥菲利亚:他是“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩目的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世注目的中心。”

哈姆莱特过去的形象:高贵、理智、青春貌美。

莎士比亚一连用“朝臣的眼睛”“学者的辩舌”等七个短语,借奥菲利娅之口从不同角度来极力赞美哈姆莱特,说他近乎完人。尽管哈姆莱特身上有这样、那样的缺点,但他仍不失为一个有学识、有理想的青年,他敢于承担重任并坚持完成它。

阅读课文中奥菲利娅的大段独白

2.莎土比亚为什么借奥菲利亚之口对哈姆莱特极力赞美?

侧面描写

通过“他人评价”塑造人物形象

哈姆莱特是莎士比亚人文主义思想的化身,他代表了欧洲文艺复兴时期新兴资产阶级的进步思想,代表着正义的力量对邪恶的封建集团的挑战。

赏析内心独白

剖析复仇者形象

赏析哈姆莱特的内心独白

1.这段独白表现了哈姆莱特对哪些问题的思考?

一是生死问题

二是思想和行动的关系问题

2.反映出他怎样的处境和精神状态?

哈姆莱特已经决定复仇,但他势单力薄,而且处于种种矛盾的漩涡之中,难以立即付诸行动,对这两个问题进行的思考,反映出他内心激烈的矛盾斗争。

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?

整个悲剧的核心

生存还是毁灭

赏析哈姆莱特的内心独白

3.在作出选择的时候,王子考虑到了哪些问题?请完成下面的表格。

面临的 选择

选择的 结果

面临的 痛苦

默然忍受命运

的暴虐的毒箭

挺身反抗人世的无涯的苦难,

通过斗争把它们扫清

贪图安稳 、 苟且度日

即使面临失败未知,依然坚定行动

忍受人世的鞭挞和讥嘲、压迫者的凌辱、傲慢者的冷眼、被轻蔑的爱情的惨痛、法律的迁延、官吏的横暴和费尽辛勤所换来的小人的鄙视。

惧怕不可知的死后,惧怕那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国 ……不敢向我们所不知道的痛苦飞去。

赏析哈姆莱特的内心独白

4.根据王子对生存还是毁灭的思考,猜想哈姆莱特可能在顾虑什么

他可能在顾虑复仇的代价——复仇带来的死亡是未知的,无论是仇人的死还是自己的死,死亡将把他们带去哪里他不知道,于是只能一再延宕。

他也在顾虑复仇的结果,复仇后的世界并不会因为克劳狄斯一人的死亡而恢复光明纯洁,权力的更迭又必将带来无尽的混乱。

赏析哈姆莱特的内心独白

4.根据王子对生存还是毁灭的思考,猜想哈姆莱特可能在顾虑什么

他也在顾虑复仇的形式。

为什么不直接刺杀国王?因为家庭仇杀是中世纪封建专制的野蛮恶习的遗留产物,接受了人文主义新思想教育的哈姆莱特轻易不肯用血腥、暴力、谋杀的手段达到自己复仇的目的,在寻找更正当、更合理、更光明正大的手段。

5.讨论:是默默承受,还是挺身反抗?这两种行为,哪一种更高贵?

思考讨论

这集中体现了哈姆莱特的思考,他不仅思考现实,还进行人类生命本体进行哲学探讨。这是一个敢于死还是敢于生的问题。

人们面对残酷命运,敢于在反抗与斗争中死去是勇敢的,而勇于承担苦痛,在痛苦中实现拯救全局的理想也是勇敢的。

对比探讨

在人物塑造上,复仇爽剧主角往往形象较为单一,多为纯粹的正义化身,性格特点鲜明且简单直接;

而哈姆莱特性格复杂多面。读完本文后,请结合全剧,说说你心中的哈姆莱特是一个怎么样的人?

他有犹豫、有挣扎,他既是个身负为父复仇、扭转乾坤重任的“英勇果断”的王子,又是个具有迟疑多虑性格的“忧郁延宕”王子。例如,在面对复仇时机时,哈姆莱特会反复权衡利弊,考虑复仇的正义性、自身的责任以及可能带来的后果。

的异同

与复仇爽剧

探究人物形象

他是莎士比亚人文主义思想的化身,莎士比亚深爱着笔下这个人物,他代表着欧洲文艺复兴时期新兴资产阶级进步思想,代表着正义向邪恶的封建的集团挑战。尽管哈姆莱特目前装疯卖傻,让奥菲莉亚扼腕痛惜,但在她心目中他仍是一个英雄。从侧面突出了哈姆莱特血肉丰满的艺术形象。

哈姆莱特形象的意义

揭示了新旧交替时代尖锐的社会矛盾,反映了新兴资产阶级与封建势力之间斗争的残酷性;

①

宣扬了人文主义思想;

②

起到了唤起民众,奋起反抗封建势力的作用。

③

名家评“哈姆莱特”

“从天性上说,哈姆莱特是一个强有力的人,他精力充沛,灵魂伟大,他在软弱时也是伟大而强有力的,因为一个精神强大的人,即使跌倒,也比一个软弱的人奋起的时候高明。”

——别林斯基

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——雨果

名家评“哈姆莱特”

文艺复兴

欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,主张平等。

人文精神

“人文精神”一词,源自西方,也可称作“人文主义”。它是西方哲学在两千多年探索一些不可解问题的过程中,培育起来的一种精神,包含三个元素:

主要精神就是尊重人,尤其尊重人作为一种精神存在的价值

以科学的意义来说,人是有思想有头脑的,能够思考真理,追求真理

以宗教的意义来说,人是有灵魂的,可以追问、追求生命的意义

在他们看来,人是“了不得的杰作”,具有“高贵的理性”“伟大的力量”,有着无比的智慧,是“宇宙的精华,万物的灵长”。

寻悲剧根源

探复仇主题

戏剧结局

读完本文,很多同学都想知道哈姆莱特结局如何?

哈姆莱特为了进一步证实事实真相,授意戏班进宫演了一出恶人杀兄、篡位、娶嫂的戏剧。

克劳狄斯果然惊恐万分,仓皇退席。哈姆莱特的母亲企图劝说他忍让,却受到了他的指责,激愤中哈姆莱特误杀了情人奥菲利娅的父亲。狡猾的克劳狄斯这时派哈姆莱特出使英国,背后命人暗地将他处死。哈姆莱特察觉内情后中途逃回丹麦。回来后知道情人奥菲利娅因父死、爱人远离而发疯落水溺死。

戏剧结局

读完本文,很多同学都想知道哈姆莱特结局如何?

哈姆莱特悲愤交加,中了奸王的毒计。奸王利用奥菲利娅之兄雷欧提斯为父复仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。

结果,哈姆莱特和雷欧提斯都中了毒剑,王后饮了毒酒,奸王也被刺死。王子哈姆莱特临死嘱托好友传播他的心愿。

思考:哈姆莱特失败的原因

客观原因

他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

主观原因

哈姆雷特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

对比探讨

主题深度方面,复仇爽剧多侧重于满足观众对公平正义的简单渴望,让坏人受到惩罚,观众获得情感上的宣泄;

《哈姆莱特》有着怎样的主题?

不仅探讨复仇,还深入思考人性、道德、生死等哲学问题,反映了文艺复兴时期的社会现实与人文主义思想。比如,剧中对克劳狄斯的刻画,不仅仅是展现他作为反派的邪恶,还揭示了权力、欲望对人性的腐蚀;哈姆莱特的复仇过程,也是他对自我、对世界认知不断深化的过程 。

的异同

与复仇爽剧

悲剧是“将人生的有价值的东西毁灭给人看”,作为一部悲剧《哈姆莱特》的悲剧性表现在哪里?

英雄死亡的悲剧性结局

哈姆莱特本是一个热情澎湃、骄傲自尊、有理想、有追求的快乐王子,但却经历了人间最大的痛苦和最悲惨的命运。在他身上,是真善美与邪恶力量冲突的悲剧。

新兴资产阶级

王权、神权

专制、腐败、欺诈

付出惨痛代价

哈姆莱特——

人文主义理想的局限性

人文主义

主题探讨

害死哈姆莱特

克劳狄斯

矛盾冲突——

封建专制的野蛮与残暴

赞赏和同情

揭露和批判

联系背景,感悟主旨

莎士比亚生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义兴起的交替时代。为了资本主义的发展,在思想领域新兴的资产阶级文艺对封建文化展开了激烈的斗争,这就是欧洲历史上著名的“文艺复兴”时期。

本剧取材于12世纪的一部丹麦史,作者用人文主义的观点,把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧。莎士比亚借哈姆莱特这一人物形象,无情地揭露了当时社会的黑暗与不平,表现了人文主义思想。

小结

《哈姆莱特》通过激烈的矛盾冲突,塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨复杂情感的人文主义思想家的典型人物,展示了当时波澜壮阔的历史图画,含蓄而又深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实尖锐复杂的矛盾。

我们要善于思考,培养美好的品性,有一双理性的慧眼,有一颗积极健康的心,在迷雾中砥砺前进,做一个纯粹的人,一个高尚的人,有益于社会和民族的人!

屈 原

屈原曾说过:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。

哈姆莱特

哈姆莱特在颠倒混乱的时代和社会中保持着一颗理性而纯真的心灵:出淤泥而不染,濯清涟而不妖!并试图改变那个社会,知其不可而为之,确实难能可贵!

莎士比亚台词语言特点是什么?

语言丰富而富于形象性

课文中哈姆莱特时而高雅、时而粗俗、时而晦涩难懂的语言,表现了他的心理活动和他复杂深沉的个性特征。

擅用独白揭示人物内心

哈姆莱特关于生死问题的著名独白,就展示了他复仇过程中痛苦的心灵冲撞。

善于运用比喻、隐喻

如奥菲利娅在谈到哈姆莱特的变化时,就用了一连串的比喻句,她说:“我是一切妇女中间最伤心而不幸的,我曾经从他音乐一般的盟誓中吮吸芬芳的甘蜜,现在却眼看着他的高贵无上的理智,像一串美妙的银铃失去了谐和的音调,无比的青春美貌,在疯狂中凋谢!”这段语言就极富抒情性和形象性。

国王设计试探

探问二朝臣

派奥菲莉亚试探

密谋送哈姆莱特出使

不肯接收探问,装疯卖傻

内心独白

恋人对白

生死问题

思考行动问题

哈姆莱特装疯伤害恋人

奥菲莉亚赞美同情恋人

内向

深沉

痛苦

彷徨

凤毛麟角:指凤凰的羽毛,麒麟的角。比喻珍贵而稀少的人或物。

粉墨登场:本来意思是化装上台演戏。现在一般多用于贬义,比喻坏人乔装打扮,登上了政治舞台。 走马上任

釜底抽薪: 比喻从根本上解决问题。抽薪止沸

富甲一方:拥有的钱财在地方上居第一位。

匪夷所思:匪,不是;夷,平常。指言谈行动离奇古怪,不是一般人根据常情所能想象的。

飞短流长:飞、流,散布;短、长,是非、善恶。指散播谣言,中伤他人。说三道四 搬口弄舌

放虎归山:把老虎放回山林,比喻放走敌人,贻害无穷。 养虎遗患

附庸风雅:指缺乏文化修养的人为了装点门面而结交文人,参加有关文化的活动。

繁文缛节:过分烦琐的礼节或仪式,也比喻其他烦琐多余的事项。

方兴未艾:事物正在发展,还没有停止,多形容新生事物正在蓬勃发展。

哈

姆

莱

特

从复仇爽剧到莎翁悲剧的跨越

[英]威廉 · 莎士比亚

素养目标

了解莎士比亚及《哈姆莱特》的创作背景,梳理剧情。

概括分析哈姆莱特的性格特点,正确认识哈姆莱特的悲剧意义。

分析戏剧冲突和精彩对白,品味莎士比亚戏剧的语言艺术。

解读哈姆莱特“生存还是毁灭”等经典独白的深刻内涵,领会作品的悲剧艺术价值和人文主义精神。

情境导入

如果你发现自己的叔叔杀了自己的父亲,还娶了自己的母亲,继承了本该属于你的王位,你会怎么做?

同学们,在开始今天的课程之前,先问大家一个问题:

情境活动

今天我们要走进一部几百年前的经典复仇之作——《哈姆莱特》,看看莎士比亚笔下的复仇故事,和这些复仇爽剧有什么不一样?哈姆莱特会如何展开他的复仇之路呢?

最近网上有个很火的话题叫“复仇爽剧”,主角一路开挂,有仇必报,看得大家直呼过瘾 。

知识铺垫

复仇背景速通

生于英国一个富裕的市民家庭。少年时代在当地的一所主要教授拉丁文的文法学校学习,后因父亲破产,未能毕业就走上独自谋生之路。20岁后到伦敦,先在剧院当马夫、杂役,后入剧团,做过演员、导演、编剧,并最终成为剧院股东;1588年前后开始写作,先是改编前人的剧本,不久即开始独立创作。1616年在其52岁生日前后不幸去世。

(1564—1616)

作者介绍

英国剧作家、诗人,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。

作者介绍

早期创作阶段

(1590—1600)

历史剧、喜剧时期

剧作整体基调昂扬,对生活充满了乐观情绪。

中期创作阶段

(1601—1607)

悲剧时期

作品主要揭露当时社会的种种乱象及道德堕落,表现出作家对社会及人性透彻深入的了解。

晚期创作阶段

(1608—1612)

传奇剧时期

主要宣扬仁爱、宽恕与和解,代表作是《暴风雨》。

莎士比亚一生共写了37个剧本,两首长诗和154首十四行诗(欧洲一种格律严谨的抒情诗体)。

作者介绍

悲喜剧

《罗密欧与朱丽叶》

四大喜剧

《仲夏夜之梦》

《威尼斯商人》

《第十二夜》

《皆大欢喜》

四大悲剧

《麦克白》

《哈姆莱特》

《奥赛罗》

《李尔王》

历史剧

《理查三世》

《亨利四世》

莎翁悲剧的特点:

①必须以英雄人物的死亡而结束。

主人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

②悲剧的主人公必须是贵族。

③悲剧人物的行动必须出自他们本人的意志和内心。

即悲剧人物之所以走向不幸的结局,不能归咎于客观原因,而应由自己负责。

莎士比亚

是英国文学史上最杰出的戏剧家,也是欧洲文艺复兴时期最重要、最伟大的作家,全世界最卓越的文学家之一。

写作背景

莎士比亚写《哈姆莱特》的时候,英国是“一个颠倒混乱的时代”。这时,宫廷挥霍浪费,社会动乱不堪,王室同资产阶级之间的矛盾越来越尖锐。莎士比亚深深感到自己的人文主义理想和英国现实之间存在着无法调和的矛盾。

这段王子复仇的故事情节取材于12世纪的一部丹麦史,作者用人文主义的观点,把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧。

梳理情节

直击复仇冲突

梳理情节

第一部分

密谋试探

国王与身边的侍臣及王后之间的对白

(开头至“我听见他来了;我们退下吧,陛下”)

第三部分

再次密谋

国王与波洛涅斯的对白

(从“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)

哈姆莱特的内心独白,与奥菲莉亚的对白

(从“生存还是毁灭”至“谁料过去的繁华,变作今朝的泥土”)

第二部分

识破试探

任务一:理清人物关系

请同学们根据阅读梳理剧中人物关系,补充人物简介信息。

哈姆莱特:

国王:

王后:

波洛涅斯:

奥菲莉娅:

罗森格兰兹:

吉尔登斯吞:

丹麦王子

克劳狄斯 (哈姆莱特叔叔)

乔特鲁德 (哈姆莱特母亲)

御前大臣

波洛涅斯女儿(哈恋人)

朝臣

朝臣

任务二:寻找“冲突”

根据人物的基本信息,判断当老国王被谋杀后,剧中人物会产生哪些“矛盾冲突?依此制作一张“戏剧冲突”思维导图。

课文选自第三幕第一场部分,根据人物的基本信息,判断当老国王被谋杀后,剧中人物会产生哪些“矛盾冲突?依此制作一张“戏剧冲突”思维导图。

王后

(乔特鲁德)

新国王

(克劳狄斯)

奥菲利娅

(哈女友)

吉尔登斯吞

(朝臣)

哈姆莱特

(丹麦王子)

篡位娶嫂

母子

父女

叔侄、杀父仇人

朋友、 君臣

恋人

君臣

波洛涅斯

(御前大臣)

罗森格兰兹

(朝臣)

分析冲突

概括文中的矛盾冲突有哪些?哪个是主要冲突?

哈姆莱特内心是生存还是毁灭的矛盾冲突

哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突

奥菲利娅与哈姆莱特因无法沟通产生误解后的冲突

主要冲突

鉴赏戏剧冲突

这些冲突的作用是什么?

这些冲突实际上都是当时现实矛盾的真实反映。这是正义与邪恶的较量,是社会过渡时期新、旧两种社会力量的较量。从表面看来,冲突是在一对恋人之间展开,但表现的却是对人生的思索。通过冲突塑造了人物,展示了当时波澜壮阔的历史图画,深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实尖锐复杂的矛盾。

重生之

我是哈姆莱特

你是丹麦王子哈姆莱特,在德国威登堡大学就读的你突然接到了父王的死讯,回国奔丧的你又得知叔父继承了王位,母亲改嫁新王……这时你:

A.回德国继续完成学业

B.留在丹麦查清父亲死因

你的好友霍拉旭告诉你,每到万籁俱寂的夜晚,你父亲的亡魂便会出现。这晚你按捺不住好奇心,果真在城堡上见到了亡魂,并了解到你的父亲是被叔父害死的,这时你:

A.装疯卖傻等待复仇时机

B.直接与杀父仇人决一死战

哈姆莱特是否真的疯癫了呢?

快乐的王子

疯癫的王子

(外表)

陨落

奉为典范的父亲惨死

挚爱的母亲迅速改嫁

发小给敌人做了卧底

恋人成为试探的工具

重臣当了敌人的传声筒和狗头军师

背叛

阴谋

乱伦

(内心)

?的王子

解读“哈姆莱特”

剧中国王和奥菲利娅的父亲设下圈套,让奥菲利娅探问哈姆莱特内心的秘密,

哈姆莱特装疯卖傻,这样做的目的是什么

探究人物形象

哈姆莱特为了复仇,为什么要装疯?

情节

保护自我,避免受到迫害:

对手克劳狄斯是国家的最高统治者,强大而又阴险,哈姆雷特怕不小心泄漏了心事,反遭敌人的毒手。

迷惑对方,寻找复仇时机:

借装疯既可以躲过对方的耳目,也可借此试探对方。

借疯言疯语,发泄对当前黑暗现实的不满:

所以,隐藏在疯狂里面的是思索,装疯是为了麻痹敌人,装疯是为了弄清真相,装疯是为了等待复仇的时机。

哈姆莱特看似疯狂,实则清醒、机智、谨慎。

由于你感到宫中危机四伏,国王克劳迪斯心怀鬼胎,派你的好兄弟罗森格兰兹、吉尔登斯吞先后对你展开试探,此时复仇势单力薄,因此你选择装疯卖傻继续等待复仇良机。这天,你正在宫中徘徊,思考如何复仇,此时你恰好遇见了你的恋人奥菲利娅……你会

A.告诉她真相,吐露心声

B.隐瞒你的计划,保护她

C.怀疑她的动机,将她放逐

欣赏戏剧片段

哈姆莱特与奥菲利娅的对话有极其丰富的潜台词,所谓言中有言,意中有意,弦外有音,你能从中品读出哪些弦外之音?

哈姆莱特 哈哈!你贞洁吗?

奥菲利娅 殿下!

哈姆莱特 你美丽吗?

奥菲利娅 殿下是什么意思?

哈姆莱特 要是你既贞洁又美丽,那么你的贞洁应该断绝跟你的美丽来往。因为美丽可以使贞洁变成淫荡,贞洁却未必能使美丽受它自己的感化。这句话从前像是怪诞之谈,可是现在时间已经把它证实了。

[哈有点生气 ]

[奥不知所措]

[哈继续自己的盘问]

[奥仍旧不懂哈的意思]

[哈看到奥的行为,想到母亲的行为,话中有话的说]

奥菲利娅 殿下,难道美丽除了贞洁以外,还有什么更好的伴侣吗?

哈姆莱特 嗯,真的;因为美丽可以使贞洁变成淫荡,贞洁却未必能使美丽受它自己的感化;这句话从前像是怪诞之谈,可是现在时间已经把它证实了。我的确曾经爱过你。

奥菲利娅 真的,殿下,您曾经使我相信您爱我。

[奥不明白哈的意思]

[指桑骂槐, 表面指奥菲利亚,实则说自己的母亲]

言外之意:母亲在父王死后改嫁了克劳狄斯,是情欲在作怪,母亲的贞洁在“我”眼里已变成欺骗,母亲和叔父也利用奥菲利娅的美貌来试探“我”,这一切都证实了这句话并不荒唐。

[奥还是没有明白哈的意思,而是继续完成她的“任务”,让哈承认爱她]

哈姆莱特 出家去吧。为什么你要生一群罪人出来呢?我自己还不算是一个顶坏的人;可是我可以指出我的许多过失,一个人有了那些过失,他的母亲还是不要生下他来的好。我很骄傲,有仇必报,富于野心,我的罪恶是那么多,连我的思想也容纳不下,我的想像也不能给它们形像,甚至于我都没有充分的时间可以把它们实行出来。像我这样的家伙,匍匐于天地之间,有什么用处呢?我们都是些十足的坏人;一个也不要相信我们。出家去吧。你的父亲呢?

[这段自我评价映射出哈姆莱特的心理活动,表现其内心的挣扎,是其犹疑不决“延宕”性格的又一个表现。他从小的经历使他不愿意用暴力去复仇,但情感上他又必须去复仇。所以,他内心非常纠结。

哈依旧指桑骂槐,话里有话,并从奥慌张的神色,已经想到了奥的父亲波洛涅斯就在附近]

认清了自己的情人成为敌人利用的工具,加之母亲的背叛,所以借奥菲利亚,表达了对母亲的指责与抨击,对女性与爱情表示了不信任。

思考:哈、奥对话所透露的弦外之音:

奥菲利娅 在家里,殿下。

哈姆莱特 把他关起来,让他只好在家里发发傻劲。再会!

[本能的编着谎话]

[说给偷听的波洛涅斯,别在这犯傻,我已经看到你了,你这个讨厌的家伙,多事的家伙,说完转身走]

探究人物形象

文中哈对奥一共说了几次“出家去吧”?

重点剖析

在和奥菲利娅的对话中,哈姆莱特为什么多次让奥菲利娅出家?

对话表现了两人之间怎样的冲突?

哈姆莱特认为,如果奥菲利娅对爱情是忠贞的,那么她出家可以保住清白,

如果她是伪装的,那么她出家可以避免“生一群罪人出来”。

一方面,这是哈姆莱特装疯的表现;另一方面,哈姆莱特是在用这样的方式告诫奥菲利娅,在这样污浊的社会中很难保全自我,不如趁早避开。但奥菲利娅不能理解这一点,对哈姆莱特其他的话也不能理解,因此非常伤心,觉得自己“真是受了骗了”,要将哈姆莱特送的纪念品还给他,甚至认为他真的疯了,希望神明能让他清醒过来。

整体看,对话表现了奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通而产生误解的冲突。

阅读课文中奥菲利娅的大段独白

1.在奥菲利娅的独白中,哈姆莱特过去是怎样的形象?

奥菲利亚:他是“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩目的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世注目的中心。”

哈姆莱特过去的形象:高贵、理智、青春貌美。

莎士比亚一连用“朝臣的眼睛”“学者的辩舌”等七个短语,借奥菲利娅之口从不同角度来极力赞美哈姆莱特,说他近乎完人。尽管哈姆莱特身上有这样、那样的缺点,但他仍不失为一个有学识、有理想的青年,他敢于承担重任并坚持完成它。

阅读课文中奥菲利娅的大段独白

2.莎土比亚为什么借奥菲利亚之口对哈姆莱特极力赞美?

侧面描写

通过“他人评价”塑造人物形象

哈姆莱特是莎士比亚人文主义思想的化身,他代表了欧洲文艺复兴时期新兴资产阶级的进步思想,代表着正义的力量对邪恶的封建集团的挑战。

赏析内心独白

剖析复仇者形象

赏析哈姆莱特的内心独白

1.这段独白表现了哈姆莱特对哪些问题的思考?

一是生死问题

二是思想和行动的关系问题

2.反映出他怎样的处境和精神状态?

哈姆莱特已经决定复仇,但他势单力薄,而且处于种种矛盾的漩涡之中,难以立即付诸行动,对这两个问题进行的思考,反映出他内心激烈的矛盾斗争。

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?

整个悲剧的核心

生存还是毁灭

赏析哈姆莱特的内心独白

3.在作出选择的时候,王子考虑到了哪些问题?请完成下面的表格。

面临的 选择

选择的 结果

面临的 痛苦

默然忍受命运

的暴虐的毒箭

挺身反抗人世的无涯的苦难,

通过斗争把它们扫清

贪图安稳 、 苟且度日

即使面临失败未知,依然坚定行动

忍受人世的鞭挞和讥嘲、压迫者的凌辱、傲慢者的冷眼、被轻蔑的爱情的惨痛、法律的迁延、官吏的横暴和费尽辛勤所换来的小人的鄙视。

惧怕不可知的死后,惧怕那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国 ……不敢向我们所不知道的痛苦飞去。

赏析哈姆莱特的内心独白

4.根据王子对生存还是毁灭的思考,猜想哈姆莱特可能在顾虑什么

他可能在顾虑复仇的代价——复仇带来的死亡是未知的,无论是仇人的死还是自己的死,死亡将把他们带去哪里他不知道,于是只能一再延宕。

他也在顾虑复仇的结果,复仇后的世界并不会因为克劳狄斯一人的死亡而恢复光明纯洁,权力的更迭又必将带来无尽的混乱。

赏析哈姆莱特的内心独白

4.根据王子对生存还是毁灭的思考,猜想哈姆莱特可能在顾虑什么

他也在顾虑复仇的形式。

为什么不直接刺杀国王?因为家庭仇杀是中世纪封建专制的野蛮恶习的遗留产物,接受了人文主义新思想教育的哈姆莱特轻易不肯用血腥、暴力、谋杀的手段达到自己复仇的目的,在寻找更正当、更合理、更光明正大的手段。

5.讨论:是默默承受,还是挺身反抗?这两种行为,哪一种更高贵?

思考讨论

这集中体现了哈姆莱特的思考,他不仅思考现实,还进行人类生命本体进行哲学探讨。这是一个敢于死还是敢于生的问题。

人们面对残酷命运,敢于在反抗与斗争中死去是勇敢的,而勇于承担苦痛,在痛苦中实现拯救全局的理想也是勇敢的。

对比探讨

在人物塑造上,复仇爽剧主角往往形象较为单一,多为纯粹的正义化身,性格特点鲜明且简单直接;

而哈姆莱特性格复杂多面。读完本文后,请结合全剧,说说你心中的哈姆莱特是一个怎么样的人?

他有犹豫、有挣扎,他既是个身负为父复仇、扭转乾坤重任的“英勇果断”的王子,又是个具有迟疑多虑性格的“忧郁延宕”王子。例如,在面对复仇时机时,哈姆莱特会反复权衡利弊,考虑复仇的正义性、自身的责任以及可能带来的后果。

的异同

与复仇爽剧

探究人物形象

他是莎士比亚人文主义思想的化身,莎士比亚深爱着笔下这个人物,他代表着欧洲文艺复兴时期新兴资产阶级进步思想,代表着正义向邪恶的封建的集团挑战。尽管哈姆莱特目前装疯卖傻,让奥菲莉亚扼腕痛惜,但在她心目中他仍是一个英雄。从侧面突出了哈姆莱特血肉丰满的艺术形象。

哈姆莱特形象的意义

揭示了新旧交替时代尖锐的社会矛盾,反映了新兴资产阶级与封建势力之间斗争的残酷性;

①

宣扬了人文主义思想;

②

起到了唤起民众,奋起反抗封建势力的作用。

③

名家评“哈姆莱特”

“从天性上说,哈姆莱特是一个强有力的人,他精力充沛,灵魂伟大,他在软弱时也是伟大而强有力的,因为一个精神强大的人,即使跌倒,也比一个软弱的人奋起的时候高明。”

——别林斯基

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——雨果

名家评“哈姆莱特”

文艺复兴

欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,主张平等。

人文精神

“人文精神”一词,源自西方,也可称作“人文主义”。它是西方哲学在两千多年探索一些不可解问题的过程中,培育起来的一种精神,包含三个元素:

主要精神就是尊重人,尤其尊重人作为一种精神存在的价值

以科学的意义来说,人是有思想有头脑的,能够思考真理,追求真理

以宗教的意义来说,人是有灵魂的,可以追问、追求生命的意义

在他们看来,人是“了不得的杰作”,具有“高贵的理性”“伟大的力量”,有着无比的智慧,是“宇宙的精华,万物的灵长”。

寻悲剧根源

探复仇主题

戏剧结局

读完本文,很多同学都想知道哈姆莱特结局如何?

哈姆莱特为了进一步证实事实真相,授意戏班进宫演了一出恶人杀兄、篡位、娶嫂的戏剧。

克劳狄斯果然惊恐万分,仓皇退席。哈姆莱特的母亲企图劝说他忍让,却受到了他的指责,激愤中哈姆莱特误杀了情人奥菲利娅的父亲。狡猾的克劳狄斯这时派哈姆莱特出使英国,背后命人暗地将他处死。哈姆莱特察觉内情后中途逃回丹麦。回来后知道情人奥菲利娅因父死、爱人远离而发疯落水溺死。

戏剧结局

读完本文,很多同学都想知道哈姆莱特结局如何?

哈姆莱特悲愤交加,中了奸王的毒计。奸王利用奥菲利娅之兄雷欧提斯为父复仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。

结果,哈姆莱特和雷欧提斯都中了毒剑,王后饮了毒酒,奸王也被刺死。王子哈姆莱特临死嘱托好友传播他的心愿。

思考:哈姆莱特失败的原因

客观原因

他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

主观原因

哈姆雷特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

对比探讨

主题深度方面,复仇爽剧多侧重于满足观众对公平正义的简单渴望,让坏人受到惩罚,观众获得情感上的宣泄;

《哈姆莱特》有着怎样的主题?

不仅探讨复仇,还深入思考人性、道德、生死等哲学问题,反映了文艺复兴时期的社会现实与人文主义思想。比如,剧中对克劳狄斯的刻画,不仅仅是展现他作为反派的邪恶,还揭示了权力、欲望对人性的腐蚀;哈姆莱特的复仇过程,也是他对自我、对世界认知不断深化的过程 。

的异同

与复仇爽剧

悲剧是“将人生的有价值的东西毁灭给人看”,作为一部悲剧《哈姆莱特》的悲剧性表现在哪里?

英雄死亡的悲剧性结局

哈姆莱特本是一个热情澎湃、骄傲自尊、有理想、有追求的快乐王子,但却经历了人间最大的痛苦和最悲惨的命运。在他身上,是真善美与邪恶力量冲突的悲剧。

新兴资产阶级

王权、神权

专制、腐败、欺诈

付出惨痛代价

哈姆莱特——

人文主义理想的局限性

人文主义

主题探讨

害死哈姆莱特

克劳狄斯

矛盾冲突——

封建专制的野蛮与残暴

赞赏和同情

揭露和批判

联系背景,感悟主旨

莎士比亚生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义兴起的交替时代。为了资本主义的发展,在思想领域新兴的资产阶级文艺对封建文化展开了激烈的斗争,这就是欧洲历史上著名的“文艺复兴”时期。

本剧取材于12世纪的一部丹麦史,作者用人文主义的观点,把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧。莎士比亚借哈姆莱特这一人物形象,无情地揭露了当时社会的黑暗与不平,表现了人文主义思想。

小结

《哈姆莱特》通过激烈的矛盾冲突,塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨复杂情感的人文主义思想家的典型人物,展示了当时波澜壮阔的历史图画,含蓄而又深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实尖锐复杂的矛盾。

我们要善于思考,培养美好的品性,有一双理性的慧眼,有一颗积极健康的心,在迷雾中砥砺前进,做一个纯粹的人,一个高尚的人,有益于社会和民族的人!

屈 原

屈原曾说过:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。

哈姆莱特

哈姆莱特在颠倒混乱的时代和社会中保持着一颗理性而纯真的心灵:出淤泥而不染,濯清涟而不妖!并试图改变那个社会,知其不可而为之,确实难能可贵!

莎士比亚台词语言特点是什么?

语言丰富而富于形象性

课文中哈姆莱特时而高雅、时而粗俗、时而晦涩难懂的语言,表现了他的心理活动和他复杂深沉的个性特征。

擅用独白揭示人物内心

哈姆莱特关于生死问题的著名独白,就展示了他复仇过程中痛苦的心灵冲撞。

善于运用比喻、隐喻

如奥菲利娅在谈到哈姆莱特的变化时,就用了一连串的比喻句,她说:“我是一切妇女中间最伤心而不幸的,我曾经从他音乐一般的盟誓中吮吸芬芳的甘蜜,现在却眼看着他的高贵无上的理智,像一串美妙的银铃失去了谐和的音调,无比的青春美貌,在疯狂中凋谢!”这段语言就极富抒情性和形象性。

国王设计试探

探问二朝臣

派奥菲莉亚试探

密谋送哈姆莱特出使

不肯接收探问,装疯卖傻

内心独白

恋人对白

生死问题

思考行动问题

哈姆莱特装疯伤害恋人

奥菲莉亚赞美同情恋人

内向

深沉

痛苦

彷徨

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])