2025年安徽省滁州市定远育才学校高考历史二模试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年安徽省滁州市定远育才学校高考历史二模试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 249.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 15:22:51 | ||

图片预览

文档简介

2025年安徽省滁州市定远育才学校高考历史二模试卷

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.十九世纪到二十世纪,非洲葡语文学发生了很大变化,比如从黑人感到自卑的情节,到白人对于自己没有黑皮肤的愧疚。安哥拉白人诗人雅辛托就曾写下“我的诗歌/是白人的我/骑在黑人的我身上/走过人生”这说明( )

A. 非洲逐渐摆脱殖民主义的历史影响 B. 文化渗透伴随经济全球化不断深入

C. 后现代主义文学深受非洲民众欢迎 D. 非洲葡语文学蕴含了民族解放意识

2.史书记载,汉武帝初年“严助、朱买臣皆侍中,贵幸用事,始与闻朝政。厥后,卫青、霍去病、霍光皆由侍中进,而权势出宰相右矣。”这说明汉武帝时()

A. 内侍干政,威胁皇权 B. 崇尚黄老,清静无为

C. 倚重近臣,削弱相权 D. 分割相权,加强皇权

3.有学者指出某一朝代“有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。”下列现象属于该朝代的是( )

A. 形成长时间的稳定统治 B. 中央和地方行政效率不断提高

C. 国家统一,国力强盛 D. 中央决策和行政体系日臻完备

4.清代农村家族经济在遗产继承中既存在保障嫡长子权益的“抽长制”,又有照顾丧失劳动力者的“膳田”“守寡田”等社会保障机制。这说明( )

A. 遗产继承以家族和谐关系为出发点 B. 社会保障机制在清代已经发展完善

C. 宗法制度在清代农村占据主导地位 D. 家族经济在代代继承下逐步被分割

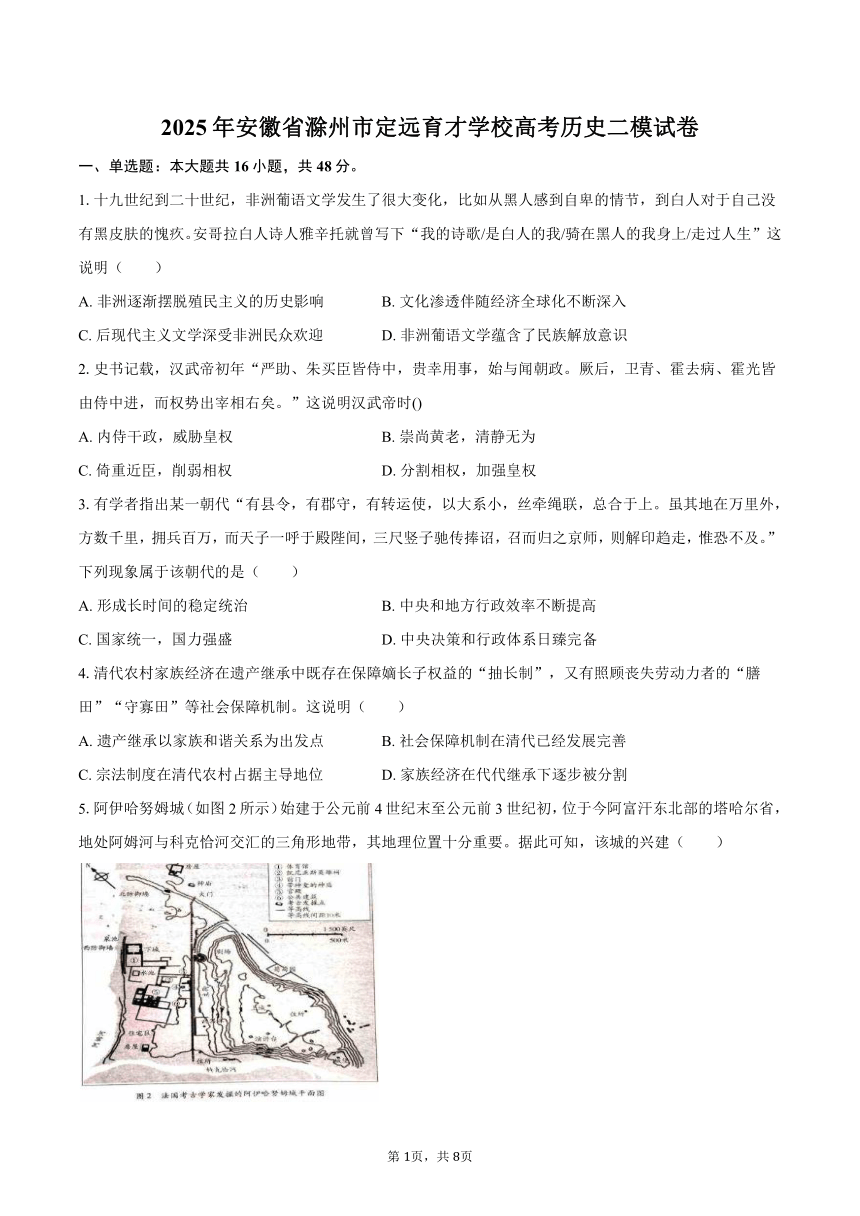

5.阿伊哈努姆城(如图2所示)始建于公元前4世纪末至公元前3世纪初,位于今阿富汗东北部的塔哈尔省,地处阿姆河与科克恰河交汇的三角形地带,其地理位置十分重要。据此可知,该城的兴建( )

A. 推动了中亚区域贸易的繁荣 B. 缘于丝绸之路的畅达和兴盛

C. 促进了欧亚文化的交汇融合 D. 彰显了亚历山大大帝的功绩

6.1861年为办理外交事务,清政府成立总理各国事务衙门。值得注意的是,在总理衙门的大门匾额上题了“中外福禔”四字,“禔福”即无事平安之意,语出《汉书司马相如传》:“中外禔福,不亦康乎?”。这表明( )

A. 民族资本主义经济开始在中国产生 B. 清政府意识到与外国之间存在差距

C. 中国东南海疆出现了严重领土危机 D. 中国外交理念仍受到传统观念桎梏

7.1934年,国民政府举行第一次普通考试,涉及行政人员、法院书记官、教育行政人员、建设行政人员及监狱官,这类录取人员属于政府较低级的技术类官员。从1931年到1947年,此类普通考试举行14次,录取委任级文官6210人。由此可见,普通考试( )

A. 成为公务员主要选拔方式 B. 促进近代文官考试制度的建立

C. 有利于公务员队伍专业化 D. 保证了官员选拔的公平公正性

8.新中国成立伊始,有经济学家提出,政府应采取措施促进私企与国企的配合,统一调整生产资料的分配,减少投资和生产的盲目性,也让资本家有贯彻国家产销计划的动力。与此同时,政府应将工人失业救济与企业经营分离。这些主张( )

A. 是对社会主义分配制度的探索 B. 体现了反帝反封建的时代诉求

C. 有利于国民经济的恢复和发展 D. 旨在推动生产资料所有制改造

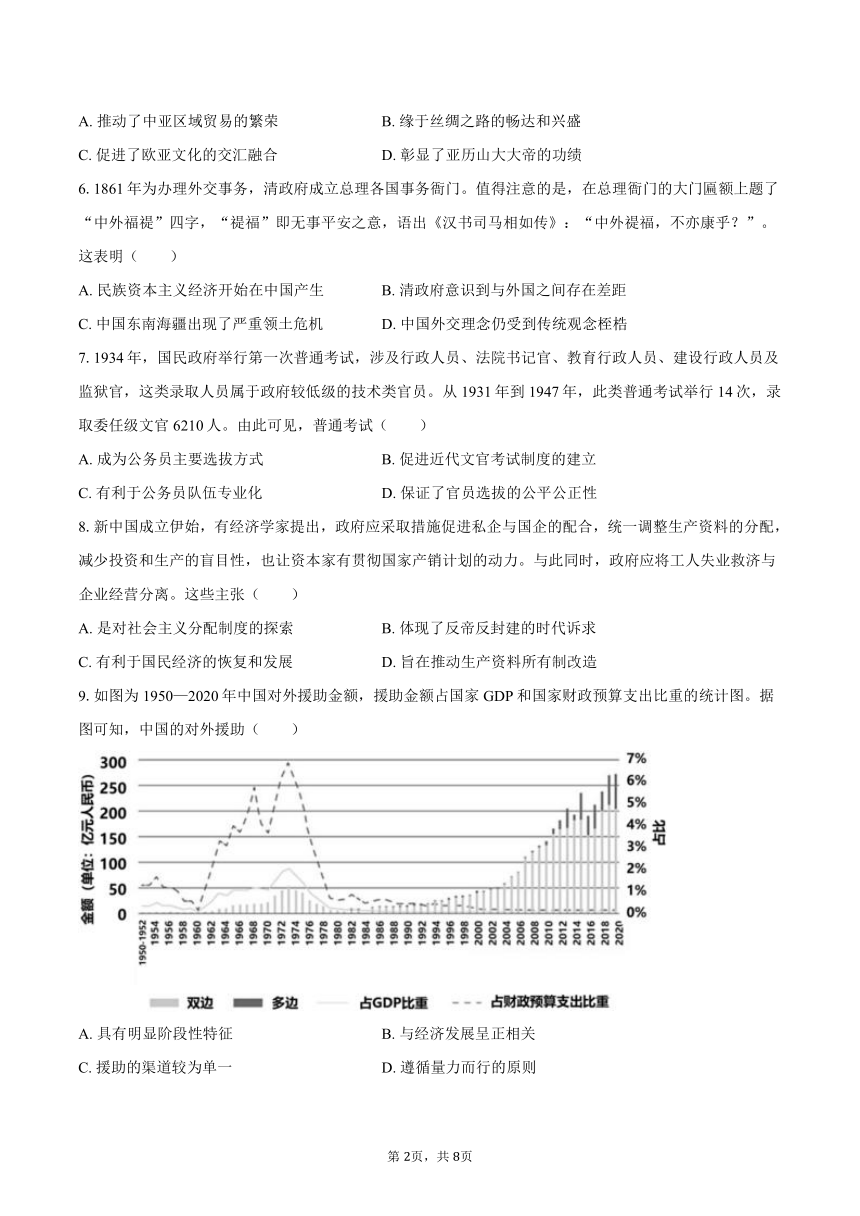

9.如图为1950—2020年中国对外援助金额,援助金额占国家GDP和国家财政预算支出比重的统计图。据图可知,中国的对外援助( )

A. 具有明显阶段性特征 B. 与经济发展呈正相关

C. 援助的渠道较为单一 D. 遵循量力而行的原则

10.西亚的农耕技术,逐步传到中亚、欧洲和北非一些地区。西亚的冶铁技术扩散到埃及和希腊等地。西亚的神话传入希腊,成为希腊神话的重要内容。希腊最初的雕刻艺术在很多方面模仿埃及。据此可知( )

A. 西亚是当时文明最发达之地 B. 古代希腊文明完全源自于西亚

C. 各地文明交流以技术传播为主 D. 不同文明之间存在着一定的联系

11.公元646年1月1日,日本孝德天皇颁布《改新之诏》,由此一场向“法式备定”的大唐帝国学习的社会变革运动全面展开,这场变革使日本社会环境稳定,社会经济得到了发展。该变革使日本发生的实质性变化是( )

A. 树立了天皇的绝对权威 B. 引进了中国先进的政治和经济制度

C. 走上了独立发展的道路 D. 完成从奴隶社会向封建社会的转型

12.1573年,装载中国货物的商船第一次从马尼拉驶往美洲,船上有绸缎712匹、棉布11300匹、瓷器22300件等。1636年之前,每艘大帆船登记运载的丝织品都在300-500箱,而到了1636年就有超过1000箱丝织品运载量的大帆船航行在太平洋和大西洋之间。据此可知,马尼拉大帆船贸易( )

A. 使大量的白银流入中国 B. 形成以澳门为主要中转站的贸易网

C. 促进了西班牙持续兴盛 D. 确立了资本主义在世界的绝对优势

13.18世纪法国的“百科全书派”坚持从自然本身来说明自然,否定超自然的神秘主义,他们认为:整个世界都是一种实在的物质存在;人的灵魂都是一粒物质的种子。由此可见,“百科全书派”( )

A. 否定了人类的宗教信仰 B. 崇尚无拘束的社会秩序

C. 提出了科学的唯物主义 D. 发展了人类的理性思维

14.自19世纪晚期以来,荷属东印度当局在印尼增设了各种技术性、职能性部门,如农业部、公共事务部等,同时在爪哇和外岛地区修建公路、铁路,发展海上运输、电报通信业务。到20世纪20年代,爪哇地区的93%和外岛地区都处于殖民政府的直接控制之下。这说明当时( )

A. 荷属东印度工业体系完善 B. 印尼民族民主意识增强

C. 西方文明阻碍了印尼转型 D. 荷兰强化了对印尼管控

15.新航路开辟后西班牙美洲殖民地的种族差序表

身份 称谓 权利

第一代西班牙殖民者 半岛人 政治、经济、司法和教会的高级职位

美洲出生的西班牙人 克里奥尔人 出任其他重要职务

西班牙人与印第安人的后裔 梅斯蒂索人 低级官职和大部分普通职业

黑人与其他种族的后裔 穆拉托人、桑博人等 大部分作为奴隶成为交易的商品

据表可知,这一“种族差序”( )

A. 反映美洲地区人种结构多元化趋向 B. 实现了西班牙对拉美的完全控制

C. 旨在维护考迪罗体制和大地产制度 D. 是引发巴西独立运动的主要原因

16.进入20世纪下半叶,随着科技的进一步发展,世界各地区之间的交往越来越密切,极大地推动了世界文化的全球化。但是,我们必须同时看到,世界文化的全球化是在各种文化发展极不平衡的状态下进行的,这使得各民族国家和地区文化的特殊性与独立性也得到了空前的关注。如果说世界文化的全球化源于自身质的规定性的话,那么民族或地区文化也有自己内在的运行逻辑。这一材料旨在说明( )

A. 世界文化的全球化是一种不可改变的发展趋势

B. 各民族和地区的文化应按照固有轨迹各自演进

C. 世界各民族需要积极吸纳其他民族的优秀文化

D. 尊重文化多样性是世界文化全球化的应有之意

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 1934年,总统罗斯福签署了《1934年购银法》。该法案命令财政部长在国内外购买白银,直到白银市价回到1.29美元/盎司。作为当时世界唯一以白银为主要货币的中国密切注视美国购银法事件的进展,从政府到金融界都向美方表达了强烈反对法案的意见,但美方并没有正面回应。对此,中国决定采取单方面措施,10月14日,中国宣布自次日起对白银出口征收10%的出口税,但出口管控措施效果有限。到了1935年春天,国际银价已经比中国国内银价高出50%。1935年2月1日,在中国驻美公使馆至美国国务院的备忘录中称,“种种迹象证实,上涨的通货价值,就中国来说,实为灾难”。中国的批发物价指数1934年比1931年下降了23%,当年下降了6.5%,1935年又下降了2.5%。1935年月国民政府采取新方案最终度过这场白银危机。

——摘编自张婕《中国近代货币战争史》

材料二 2016年10月1日,人民币被正式纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子,成为继美元、欧元、日元、英镑后第五种入篮货币,越来越多的国家和地区将人民币纳入外汇储备。国际货币基金组织的“官方外汇储备货币构成”数据显示,截至2017年第四季度末,人民币储备总额为1228.02亿美元,占全球外汇储备的份额为1.23,较2016年同期增加0.15个百分点,是继美元(62.7)欧元(20.15)日元(4.89)英镑(4.54)加拿大元(2.02)和澳大利亚元(1.80)后的世界第七大储备货币。

——摘编自谈俊《稳妥有序推进人民币国际化》

(1) 根据材料并结合所学知识,指出美国《购银法》对中国造成的影响和中国政府的应对措施。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出当今国际货币体系有何新特点,分析人民币国际化的背景。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 17世纪中期起,英殖民主义者开始向东南亚地区渗透,他们除以贸易为先导,以武力为后盾,以发动战争为制胜法宝外,还通过充当保护人,夺取对缅甸和马来亚的殖民统治权。1647年,英国与缅甸签订了《英缅条约》,准予英国人在恒枝岛有永久居留权,可以自由贸易等。1824年,英国迫使荷兰在伦敦签署了《英荷条约》,荷兰彻底放弃了占有新加坡的愿望。从17世纪末开始,英国还在非洲从事了长达一个多世纪的罪恶的奴隶贸易,利物浦、曼彻斯特和伦敦等工业城市都是直接或间接地奴隶贸易繁荣起来的。1885年,柏林会议结束后,随着欧洲帝国主义争夺和瓜分非洲的加剧,英国的政策也转向以力图夺取尽可能多的殖民地为目标。

——摘编自何跃《试析英国在东南亚的早期殖民扩张》

材料二 19世纪,“英国商人在印度发现了最大的市场,在这个开放的市场中,英国的商业资本可以轻易地取得支配地位”。而美国处于欧洲利益的边远地带,对于英国的核心利益即欧洲霸权和世界霸权毫无染指之意,其在美洲大陆和亚太地区的殖民扩张政策并没有直接损害到英国的利益。19世纪末20世纪初,大英帝国在与其他帝国主义瓜分世界的殖民竞争中已处于不利地位,英国的经济实力优势逐渐丧失,海上优势地位不断被动摇。同时,美国民族主义精神中的“盎格鲁撒克森”种族优越性也是英、美能够携手的文化意识形态因素,“双方之间的矛盾是家庭纠纷,但总会站在一起主宰世界”。

——摘编自王利《英国应对美德扩张的策略及原因探析——以19世纪末20世纪初为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括英国在东南亚和非洲的殖民政策。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析英国对美国殖民扩张行为不断妥协的原因。

(3)根据上述材料,谈谈你对17世纪中期至20世纪初英国殖民扩张政策的认识。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一根据考古资料证实,在西周时期辽宁地区已出现丝、绢等丝织物。由于这里和朝鲜在地理位置上十分接近,来往十分方便。秦汉时期,通过征战、移民等活动所开辟的古道实现了中国的桑蚕技术向朝鲜半岛输出的过程,日本则通过朝鲜海峡吸收了这一先进文明成果。魏晋南北朝期间,通过官方的交往,则更进一步有丝绸产品及较高级的丝织技术向该地区输出。到了唐宋时代,虽然由于海上交通逐渐发达,东北亚地区诸国通过海路可以直接与中国交往,但远不如通过东北亚丝绸之路来得方便。特别是当时的东北少数民族地方政权,为了巩固自己的政权和满足生活的需要,致力于发展与邻国之间的友好关系,并以回赐的形式大量地进行以丝绸为主要产品的官方贸易,从而使得东北亚丝绸之路更为繁忙。

——摘编自侯江波林杰《试论古代东北亚丝绸之路的特点及其现实意义》

材料二 在东北港口开埠之前,毛皮业发展处于冷淡期。这种情况一直到 1886年随着东北各港口对外贸易的放开,情况才逐渐好转。到1906年前后,东北形成基本贸易格局,各项毛皮贸易种类都在不断丰富和增加。日俄战争后,日本加深了对中国东北地区的侵略,逐渐取代了美国在东北毛皮市场的主导地位。随着近代东北毛皮的发展,毛皮工厂应运而生,从小作坊到大工厂,1920年张廷阁邀请德国工程师勘测和选址,创立了双合盛制革厂。奉天地区毛皮贸易繁盛,同时带来附近商铺的发展。近代东北毛皮贸易的不断发展,作为东北近代对外贸易的重要一环,也促进着近代东北地区经济的繁荣。

——摘编自付晨旭《近代美国与中国东北毛皮贸易研究(1861~1931)》

材料三中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在东北三省考察,主持召开深入推进东北振兴座谈会并发表重要讲话,强调以新气象新担当新作为推进东北振兴,明确提出新时代东北振兴,是全面振兴、全方位振兴。

——摘编自新华社《实现新时代东北全面振兴解读习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括古代东北地区丝绸贸易勃兴的内在动因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,归纳1861~1931年东北毛皮贸易发展的特点。综合上述材料并结合所学知识,请从对外贸易角度为新时代东北振兴提出你的建议。

1.D

2.C

3.A

4.A

5.D

6.D

7.C

8.C

9.A

10.D

11.D

12.A

13.D

14.D

15.A

16.D

17.【小题1】影响:导致白银价格高涨,白银大量外流;引起国内通货紧缩,物价下跌;导致贸易状况恶化、生产下降、经济萧条。(答任2点即可)

措施:实行白银出口管理,征收白银出口税;实行法币改革,废除银本位。

【小题2】新特点:国际货币出现多元化趋势。

背景:旧的国际货币体系已不适应国际形势的发展;多极化趋势的加强;改革开放促使中国综合国力的增强;越来越多的国家对中国的信任和支持;中国为维护国家利益和构建人类命运共同体不断努力。(答任2点即可)

18.(1)殖民政策:

东南亚:以贸易为先导;以武力为后盾;发动侵略战争;充当保护人。(答出两点即可)

非洲:开展黑奴贸易(三角贸易);19世纪中后期以夺取殖民地为目标。

(2)原因:美国处于欧洲殖民利益的边缘地带;美英殖民重心区域不同;英国竞争实力削弱;美英文化意识形态相近。(答出两点即可)

(3)认识:英国殖民扩张政策的确立受到本国利益和时代环境的影响;其殖民扩张政策的实施促进了本国资本主义的发展,给被殖民地区带来了严重灾难。(答出两点即可)

19.【小题1】动因:地理区位优势;战争和移民的推动;相对先进的技术;巩固少数民族政权的需要及满足生活的需要;良好的市场环境。

【小题2】特点:贸易发展呈现不连贯性;贸易种类日趋丰富;受外部势力影响;带动相关产业发展;对外部市场依赖性较强;贸易参与者众多。

建议:以对俄贸易为重点;积极开展多层次、多方面的经济贸易活动;加强边境贸易管理和口岸建设;培养优秀人才;注重对外贸易产品的质量;国家给予政策上的支持。

第1页,共3页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.十九世纪到二十世纪,非洲葡语文学发生了很大变化,比如从黑人感到自卑的情节,到白人对于自己没有黑皮肤的愧疚。安哥拉白人诗人雅辛托就曾写下“我的诗歌/是白人的我/骑在黑人的我身上/走过人生”这说明( )

A. 非洲逐渐摆脱殖民主义的历史影响 B. 文化渗透伴随经济全球化不断深入

C. 后现代主义文学深受非洲民众欢迎 D. 非洲葡语文学蕴含了民族解放意识

2.史书记载,汉武帝初年“严助、朱买臣皆侍中,贵幸用事,始与闻朝政。厥后,卫青、霍去病、霍光皆由侍中进,而权势出宰相右矣。”这说明汉武帝时()

A. 内侍干政,威胁皇权 B. 崇尚黄老,清静无为

C. 倚重近臣,削弱相权 D. 分割相权,加强皇权

3.有学者指出某一朝代“有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。”下列现象属于该朝代的是( )

A. 形成长时间的稳定统治 B. 中央和地方行政效率不断提高

C. 国家统一,国力强盛 D. 中央决策和行政体系日臻完备

4.清代农村家族经济在遗产继承中既存在保障嫡长子权益的“抽长制”,又有照顾丧失劳动力者的“膳田”“守寡田”等社会保障机制。这说明( )

A. 遗产继承以家族和谐关系为出发点 B. 社会保障机制在清代已经发展完善

C. 宗法制度在清代农村占据主导地位 D. 家族经济在代代继承下逐步被分割

5.阿伊哈努姆城(如图2所示)始建于公元前4世纪末至公元前3世纪初,位于今阿富汗东北部的塔哈尔省,地处阿姆河与科克恰河交汇的三角形地带,其地理位置十分重要。据此可知,该城的兴建( )

A. 推动了中亚区域贸易的繁荣 B. 缘于丝绸之路的畅达和兴盛

C. 促进了欧亚文化的交汇融合 D. 彰显了亚历山大大帝的功绩

6.1861年为办理外交事务,清政府成立总理各国事务衙门。值得注意的是,在总理衙门的大门匾额上题了“中外福禔”四字,“禔福”即无事平安之意,语出《汉书司马相如传》:“中外禔福,不亦康乎?”。这表明( )

A. 民族资本主义经济开始在中国产生 B. 清政府意识到与外国之间存在差距

C. 中国东南海疆出现了严重领土危机 D. 中国外交理念仍受到传统观念桎梏

7.1934年,国民政府举行第一次普通考试,涉及行政人员、法院书记官、教育行政人员、建设行政人员及监狱官,这类录取人员属于政府较低级的技术类官员。从1931年到1947年,此类普通考试举行14次,录取委任级文官6210人。由此可见,普通考试( )

A. 成为公务员主要选拔方式 B. 促进近代文官考试制度的建立

C. 有利于公务员队伍专业化 D. 保证了官员选拔的公平公正性

8.新中国成立伊始,有经济学家提出,政府应采取措施促进私企与国企的配合,统一调整生产资料的分配,减少投资和生产的盲目性,也让资本家有贯彻国家产销计划的动力。与此同时,政府应将工人失业救济与企业经营分离。这些主张( )

A. 是对社会主义分配制度的探索 B. 体现了反帝反封建的时代诉求

C. 有利于国民经济的恢复和发展 D. 旨在推动生产资料所有制改造

9.如图为1950—2020年中国对外援助金额,援助金额占国家GDP和国家财政预算支出比重的统计图。据图可知,中国的对外援助( )

A. 具有明显阶段性特征 B. 与经济发展呈正相关

C. 援助的渠道较为单一 D. 遵循量力而行的原则

10.西亚的农耕技术,逐步传到中亚、欧洲和北非一些地区。西亚的冶铁技术扩散到埃及和希腊等地。西亚的神话传入希腊,成为希腊神话的重要内容。希腊最初的雕刻艺术在很多方面模仿埃及。据此可知( )

A. 西亚是当时文明最发达之地 B. 古代希腊文明完全源自于西亚

C. 各地文明交流以技术传播为主 D. 不同文明之间存在着一定的联系

11.公元646年1月1日,日本孝德天皇颁布《改新之诏》,由此一场向“法式备定”的大唐帝国学习的社会变革运动全面展开,这场变革使日本社会环境稳定,社会经济得到了发展。该变革使日本发生的实质性变化是( )

A. 树立了天皇的绝对权威 B. 引进了中国先进的政治和经济制度

C. 走上了独立发展的道路 D. 完成从奴隶社会向封建社会的转型

12.1573年,装载中国货物的商船第一次从马尼拉驶往美洲,船上有绸缎712匹、棉布11300匹、瓷器22300件等。1636年之前,每艘大帆船登记运载的丝织品都在300-500箱,而到了1636年就有超过1000箱丝织品运载量的大帆船航行在太平洋和大西洋之间。据此可知,马尼拉大帆船贸易( )

A. 使大量的白银流入中国 B. 形成以澳门为主要中转站的贸易网

C. 促进了西班牙持续兴盛 D. 确立了资本主义在世界的绝对优势

13.18世纪法国的“百科全书派”坚持从自然本身来说明自然,否定超自然的神秘主义,他们认为:整个世界都是一种实在的物质存在;人的灵魂都是一粒物质的种子。由此可见,“百科全书派”( )

A. 否定了人类的宗教信仰 B. 崇尚无拘束的社会秩序

C. 提出了科学的唯物主义 D. 发展了人类的理性思维

14.自19世纪晚期以来,荷属东印度当局在印尼增设了各种技术性、职能性部门,如农业部、公共事务部等,同时在爪哇和外岛地区修建公路、铁路,发展海上运输、电报通信业务。到20世纪20年代,爪哇地区的93%和外岛地区都处于殖民政府的直接控制之下。这说明当时( )

A. 荷属东印度工业体系完善 B. 印尼民族民主意识增强

C. 西方文明阻碍了印尼转型 D. 荷兰强化了对印尼管控

15.新航路开辟后西班牙美洲殖民地的种族差序表

身份 称谓 权利

第一代西班牙殖民者 半岛人 政治、经济、司法和教会的高级职位

美洲出生的西班牙人 克里奥尔人 出任其他重要职务

西班牙人与印第安人的后裔 梅斯蒂索人 低级官职和大部分普通职业

黑人与其他种族的后裔 穆拉托人、桑博人等 大部分作为奴隶成为交易的商品

据表可知,这一“种族差序”( )

A. 反映美洲地区人种结构多元化趋向 B. 实现了西班牙对拉美的完全控制

C. 旨在维护考迪罗体制和大地产制度 D. 是引发巴西独立运动的主要原因

16.进入20世纪下半叶,随着科技的进一步发展,世界各地区之间的交往越来越密切,极大地推动了世界文化的全球化。但是,我们必须同时看到,世界文化的全球化是在各种文化发展极不平衡的状态下进行的,这使得各民族国家和地区文化的特殊性与独立性也得到了空前的关注。如果说世界文化的全球化源于自身质的规定性的话,那么民族或地区文化也有自己内在的运行逻辑。这一材料旨在说明( )

A. 世界文化的全球化是一种不可改变的发展趋势

B. 各民族和地区的文化应按照固有轨迹各自演进

C. 世界各民族需要积极吸纳其他民族的优秀文化

D. 尊重文化多样性是世界文化全球化的应有之意

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 1934年,总统罗斯福签署了《1934年购银法》。该法案命令财政部长在国内外购买白银,直到白银市价回到1.29美元/盎司。作为当时世界唯一以白银为主要货币的中国密切注视美国购银法事件的进展,从政府到金融界都向美方表达了强烈反对法案的意见,但美方并没有正面回应。对此,中国决定采取单方面措施,10月14日,中国宣布自次日起对白银出口征收10%的出口税,但出口管控措施效果有限。到了1935年春天,国际银价已经比中国国内银价高出50%。1935年2月1日,在中国驻美公使馆至美国国务院的备忘录中称,“种种迹象证实,上涨的通货价值,就中国来说,实为灾难”。中国的批发物价指数1934年比1931年下降了23%,当年下降了6.5%,1935年又下降了2.5%。1935年月国民政府采取新方案最终度过这场白银危机。

——摘编自张婕《中国近代货币战争史》

材料二 2016年10月1日,人民币被正式纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子,成为继美元、欧元、日元、英镑后第五种入篮货币,越来越多的国家和地区将人民币纳入外汇储备。国际货币基金组织的“官方外汇储备货币构成”数据显示,截至2017年第四季度末,人民币储备总额为1228.02亿美元,占全球外汇储备的份额为1.23,较2016年同期增加0.15个百分点,是继美元(62.7)欧元(20.15)日元(4.89)英镑(4.54)加拿大元(2.02)和澳大利亚元(1.80)后的世界第七大储备货币。

——摘编自谈俊《稳妥有序推进人民币国际化》

(1) 根据材料并结合所学知识,指出美国《购银法》对中国造成的影响和中国政府的应对措施。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出当今国际货币体系有何新特点,分析人民币国际化的背景。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 17世纪中期起,英殖民主义者开始向东南亚地区渗透,他们除以贸易为先导,以武力为后盾,以发动战争为制胜法宝外,还通过充当保护人,夺取对缅甸和马来亚的殖民统治权。1647年,英国与缅甸签订了《英缅条约》,准予英国人在恒枝岛有永久居留权,可以自由贸易等。1824年,英国迫使荷兰在伦敦签署了《英荷条约》,荷兰彻底放弃了占有新加坡的愿望。从17世纪末开始,英国还在非洲从事了长达一个多世纪的罪恶的奴隶贸易,利物浦、曼彻斯特和伦敦等工业城市都是直接或间接地奴隶贸易繁荣起来的。1885年,柏林会议结束后,随着欧洲帝国主义争夺和瓜分非洲的加剧,英国的政策也转向以力图夺取尽可能多的殖民地为目标。

——摘编自何跃《试析英国在东南亚的早期殖民扩张》

材料二 19世纪,“英国商人在印度发现了最大的市场,在这个开放的市场中,英国的商业资本可以轻易地取得支配地位”。而美国处于欧洲利益的边远地带,对于英国的核心利益即欧洲霸权和世界霸权毫无染指之意,其在美洲大陆和亚太地区的殖民扩张政策并没有直接损害到英国的利益。19世纪末20世纪初,大英帝国在与其他帝国主义瓜分世界的殖民竞争中已处于不利地位,英国的经济实力优势逐渐丧失,海上优势地位不断被动摇。同时,美国民族主义精神中的“盎格鲁撒克森”种族优越性也是英、美能够携手的文化意识形态因素,“双方之间的矛盾是家庭纠纷,但总会站在一起主宰世界”。

——摘编自王利《英国应对美德扩张的策略及原因探析——以19世纪末20世纪初为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括英国在东南亚和非洲的殖民政策。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析英国对美国殖民扩张行为不断妥协的原因。

(3)根据上述材料,谈谈你对17世纪中期至20世纪初英国殖民扩张政策的认识。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一根据考古资料证实,在西周时期辽宁地区已出现丝、绢等丝织物。由于这里和朝鲜在地理位置上十分接近,来往十分方便。秦汉时期,通过征战、移民等活动所开辟的古道实现了中国的桑蚕技术向朝鲜半岛输出的过程,日本则通过朝鲜海峡吸收了这一先进文明成果。魏晋南北朝期间,通过官方的交往,则更进一步有丝绸产品及较高级的丝织技术向该地区输出。到了唐宋时代,虽然由于海上交通逐渐发达,东北亚地区诸国通过海路可以直接与中国交往,但远不如通过东北亚丝绸之路来得方便。特别是当时的东北少数民族地方政权,为了巩固自己的政权和满足生活的需要,致力于发展与邻国之间的友好关系,并以回赐的形式大量地进行以丝绸为主要产品的官方贸易,从而使得东北亚丝绸之路更为繁忙。

——摘编自侯江波林杰《试论古代东北亚丝绸之路的特点及其现实意义》

材料二 在东北港口开埠之前,毛皮业发展处于冷淡期。这种情况一直到 1886年随着东北各港口对外贸易的放开,情况才逐渐好转。到1906年前后,东北形成基本贸易格局,各项毛皮贸易种类都在不断丰富和增加。日俄战争后,日本加深了对中国东北地区的侵略,逐渐取代了美国在东北毛皮市场的主导地位。随着近代东北毛皮的发展,毛皮工厂应运而生,从小作坊到大工厂,1920年张廷阁邀请德国工程师勘测和选址,创立了双合盛制革厂。奉天地区毛皮贸易繁盛,同时带来附近商铺的发展。近代东北毛皮贸易的不断发展,作为东北近代对外贸易的重要一环,也促进着近代东北地区经济的繁荣。

——摘编自付晨旭《近代美国与中国东北毛皮贸易研究(1861~1931)》

材料三中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在东北三省考察,主持召开深入推进东北振兴座谈会并发表重要讲话,强调以新气象新担当新作为推进东北振兴,明确提出新时代东北振兴,是全面振兴、全方位振兴。

——摘编自新华社《实现新时代东北全面振兴解读习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括古代东北地区丝绸贸易勃兴的内在动因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,归纳1861~1931年东北毛皮贸易发展的特点。综合上述材料并结合所学知识,请从对外贸易角度为新时代东北振兴提出你的建议。

1.D

2.C

3.A

4.A

5.D

6.D

7.C

8.C

9.A

10.D

11.D

12.A

13.D

14.D

15.A

16.D

17.【小题1】影响:导致白银价格高涨,白银大量外流;引起国内通货紧缩,物价下跌;导致贸易状况恶化、生产下降、经济萧条。(答任2点即可)

措施:实行白银出口管理,征收白银出口税;实行法币改革,废除银本位。

【小题2】新特点:国际货币出现多元化趋势。

背景:旧的国际货币体系已不适应国际形势的发展;多极化趋势的加强;改革开放促使中国综合国力的增强;越来越多的国家对中国的信任和支持;中国为维护国家利益和构建人类命运共同体不断努力。(答任2点即可)

18.(1)殖民政策:

东南亚:以贸易为先导;以武力为后盾;发动侵略战争;充当保护人。(答出两点即可)

非洲:开展黑奴贸易(三角贸易);19世纪中后期以夺取殖民地为目标。

(2)原因:美国处于欧洲殖民利益的边缘地带;美英殖民重心区域不同;英国竞争实力削弱;美英文化意识形态相近。(答出两点即可)

(3)认识:英国殖民扩张政策的确立受到本国利益和时代环境的影响;其殖民扩张政策的实施促进了本国资本主义的发展,给被殖民地区带来了严重灾难。(答出两点即可)

19.【小题1】动因:地理区位优势;战争和移民的推动;相对先进的技术;巩固少数民族政权的需要及满足生活的需要;良好的市场环境。

【小题2】特点:贸易发展呈现不连贯性;贸易种类日趋丰富;受外部势力影响;带动相关产业发展;对外部市场依赖性较强;贸易参与者众多。

建议:以对俄贸易为重点;积极开展多层次、多方面的经济贸易活动;加强边境贸易管理和口岸建设;培养优秀人才;注重对外贸易产品的质量;国家给予政策上的支持。

第1页,共3页

同课章节目录