统编版语文九年级下册第一单元练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文九年级下册第一单元练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 902.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 16:54:29 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文九年级下册第一单元练习题(含答案)

积累与运用

1.下列加点字注音完全正确的一项是( )

A.隧(suí)洞 蜗(wō)行 淤(yū )滩 驳(bó)船

B.簇(zú)新 笑涡(wō) 喷(pēn)薄 旌(jīng)旗

C.阎(yán)罗 烽(fēng)烟 捷(jié)报 苍茫(máng)

D.房舍(shě) 飞窜(cuàn) 蠢(chǔn)笨 掠(lüè)起

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.精灵 蜿蜒 装饰 伤痕累累

B.舵手 敏锐 呻吟 血雨兴风

C.丛莽 河畔 挑衅 取意成仁

D.暮色 芦荻 滂沱 遥头晃脑

3.下列加点成语使用不正确的一项是( )

A.在漫长的革命岁月中,他经受住了无数次血雨腥风的考验。

B.八女投江,毅然结束自己的生命,未尝不是取义成仁的一种办法。

C.敌人的严刑拷打,虽然使江姐体无完肤,伤痕累累,但是江姐仍然没有吐露一句党的秘密。

D.他躺在月光下的草地,欣赏这优美的夜景,享受着天伦之乐。

4.下列语句中没有语病的一项是( )

A.“2018俄罗斯世界杯”引发了一场足球热,据统计,大约三分之一左右的年轻人希望亲临现场观看世界杯。

B.通过纪念汶川地震十周年,使人们又一次重温了“一方有难八方支援”的场景。

C.电影《芳华》勾起了一代人的回忆,是因为他们怀念那个时代的原因。

D.中美贸易战的停战,不但有利于中美两国经济稳定发展,而且有利于世界经济稳步回升。

5.下列句子中标点符号使用不正确的一项是( )

A.鲁迅是喜欢百草园呢?还是喜欢三味书屋?

B.“我的朋友啊,”他说,“我——我——”

C.“鞠躬尽瘁,死而后已”正好准确地描述了他的一生。

D.她打扫卫生不认真,对待孩子没耐心,买菜报花账,好吃懒做,等等真让人忍无可忍!

6.将下面几句话正确排序,恰当的一项是( )

①诗画有意境,就有了灵魂。

②毛主席的诗句,意境是很深的。

③古人说“缘物寄情”,写景就是写情,有感情才能产生意境。

④如《十六字令三首》,每一首都是写景,每一字都是说山,但每一首、每一字又都充分表达了人的思想感情。

⑤这里并没有直接写人,实际上都有力地歌颂了人,歌颂了人的英雄气概。

⑥三首词分别体现了山的崇高、气势和力量。

A.②④⑤⑥①③ B.③④⑥②⑤①

C.②④⑥⑤③① D.③④⑥⑤②①

7.下列对课文内容的理解和分析不正确的一项是( )

A.《祖国啊,我亲爱的祖国》是舒婷的代表作之一,旨在表达诗人对祖国的一种深情。本诗具有鲜明的时代特征与个性特色——既有当代青年那迷惘的痛苦与欢欣的希望,又有儿女为祖国母亲献身的真情。

B.《断章》是一首充满哲理的诗,这首诗以两幅优美的画面隐喻、暗示着人生中许多“相对”的关系。

C.《梅岭三章》中为了表现作者革命到底的决心,用死了也要去“泉台”集合“旧部”去革“阎罗”命的说法,是因为鬼神怪异在中国古代文化中很常见,能更容易让读者理解。

D.《海燕》中“让暴风雨来得更猛烈些吧”既是对革命风暴的期盼、呼唤,又是对广大人民的战斗召唤。

8.根据课文内容填空。

(1)我是你河边上破旧的老水车, 。

(2) ,人间遍种自由花。

(3)我等待着,长夜漫漫,你却 。

(4)明月装饰了你的窗子, 。

(5)在乌云和大海之间, ,在高傲地飞翔。

(6)这是胜利的预言家在叫喊:—— !

9.名著导读

在《儒林外史》中, 是一个巧取豪夺、横行乡里的奸诈、卑鄙小人的形象。围绕这点,作者记叙了好几件事情,其中描写最为生动传神的是 。

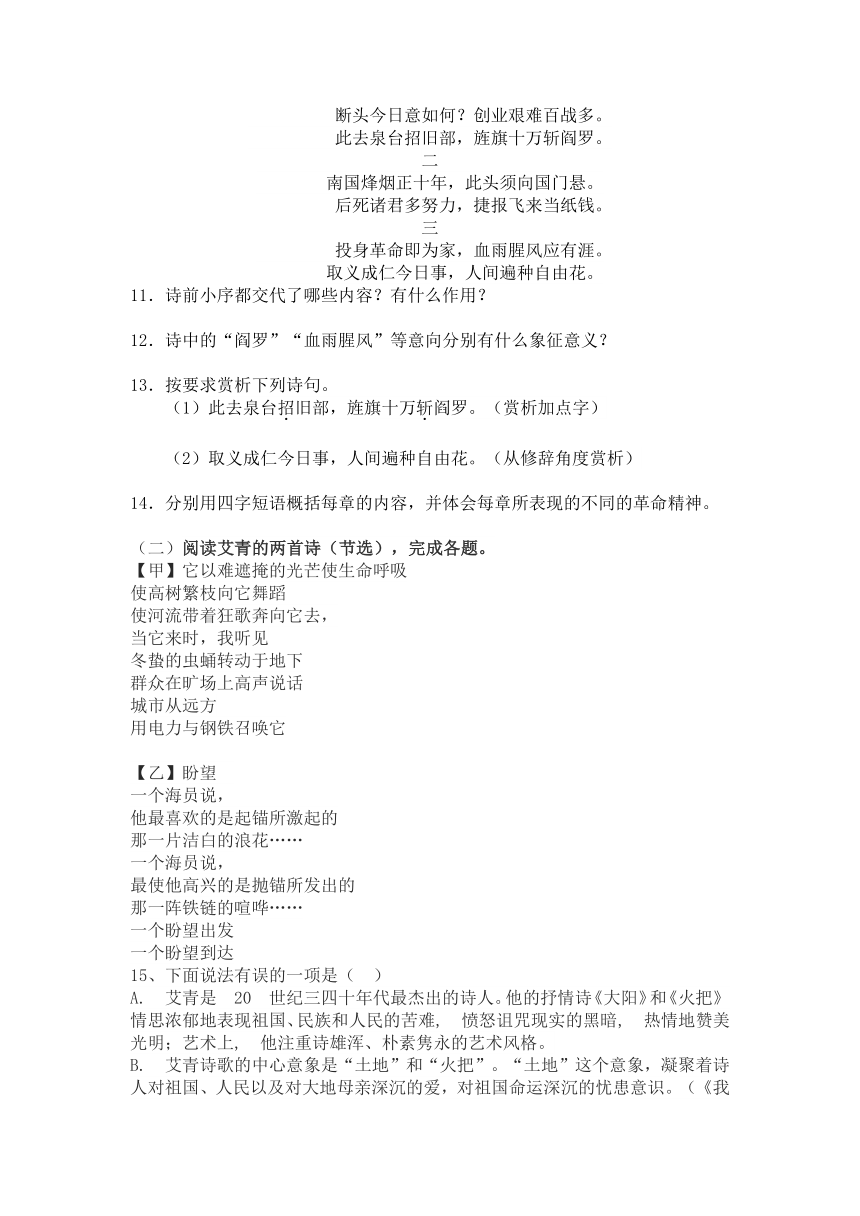

10.观察下面的图片,完成后面的问题。

① ② ③

(1)上面三个传统节日按时间顺序排列,依次为:________________;既是传统节日又是二十四节气之一的是:__________。(均填写序号)

(2)在上面传统节日形象标志中任选其一作简要介绍,并结合下面链接材料,分析这一形象标志的寓意。

【链接材料】民族的节日是一个民族的文化体现。中国七大传统节日形象标志用具有民俗感的符号体现隆重的节日,给每个节日赋予了美的精神,是文化灵魂的一种凝聚。

阅读理解

(一)阅读《梅岭三章》,回答问题。

一九三六年冬,梅山被围。余伤病伏丛莽间二十余日,虑不得脱,得诗三首留衣底。旋围解。

一

断头今日意如何?创业艰难百战多。

此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。

二

南国烽烟正十年,此头须向国门悬。

后死诸君多努力,捷报飞来当纸钱。

三

投身革命即为家,血雨腥风应有涯。

取义成仁今日事,人间遍种自由花。

11.诗前小序都交代了哪些内容?有什么作用?

12.诗中的“阎罗”“血雨腥风”等意向分别有什么象征意义?

13.按要求赏析下列诗句。

(1)此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。(赏析加点字)

(2)取义成仁今日事,人间遍种自由花。(从修辞角度赏析)

14.分别用四字短语概括每章的内容,并体会每章所表现的不同的革命精神。

阅读艾青的两首诗(节选),完成各题。

【甲】它以难遮掩的光芒使生命呼吸

使高树繁枝向它舞蹈

使河流带着狂歌奔向它去,

当它来时,我听见

冬蛰的虫蛹转动于地下

群众在旷场上高声说话

城市从远方

用电力与钢铁召唤它

【乙】盼望

一个海员说,

他最喜欢的是起锚所激起的

那一片洁白的浪花……

一个海员说,

最使他高兴的是抛锚所发出的

那一阵铁链的喧哗……

一个盼望出发

一个盼望到达

15、下面说法有误的一项是( )

A. 艾青是 20 世纪三四十年代最杰出的诗人。他的抒情诗《大阳》和《火把》情思浓郁地表现祖国、民族和人民的苦难, 愤怒诅咒现实的黑暗, 热情地赞美光明;艺术上, 他注重诗雄浑、朴素隽永的艺术风格。

B. 艾青诗歌的中心意象是“土地”和“火把”。“土地”这个意象,凝聚着诗人对祖国、人民以及对大地母亲深沉的爱,对祖国命运深沉的忧患意识。(《我爱这土地》《雪落在中国的土地上》等)“火把”的意象表现了诗人对于光明、理想、美好生活热烈的不息的追求。(《向太阳》和《黎明的通知》等)。

C.艾青的成名作是《大堰河一一我的保姆》。大堰河是作者的乳母。作者通过对自己的乳母的回忆与追思,抒发了对贫苦农妇大堰河的怀念之情、感激之情和赞美之情,从而激发人们对旧中国广大劳动妇女悲惨命运的同情,对这“不公道的世界”的强烈仇恨。

D.艾青诗歌创作的第二个高峰是在 1978 年以后,诗歌的风格发生了很大的变化。诗句变得更整齐,诗情变得更深沉,诗意变得更警策。如《鱼化石》表达了诗人对生命本质的思考。

16、【甲】诗中“它”指什么?这首诗蕴含着诗人怎样的思想感情?

17、【乙】诗中“洁白的浪花”和“铁链的喧哗”分别是从哪个角度写的?

(三)阅读下面文字,完成各题

读经典贵在“入乎其内,出乎其外”

①退学读私塾、父母担当读经“家教”、课余“读经班”异常火热……据报道,针对少儿读“经”不断涌现的讨论,日前在孔子故里山东曲阜举行的第八届世界儒学大会特设“少儿读经利弊得失之检讨”专题论坛,与会专家认为,中国教育正在逐渐回归重视中华优秀传统文化的语境。

②“一个不记得来路的民族,是没有出路的民族。”中华优秀传统文化沉淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的不竭动力。读经热、诵典潮,近年来风生水起,已成时尚,这是对传统文化抱持“温情与敬意”。更何况,传承中华优秀传统文化,需要将传统融入当下,融入国民教育、道德建设、文化创造和生产生活,教育是最重要的抓手之一。目前,从戏曲、书法、武术进校园,到新教材增加古诗文比重,无不说明优秀传统文化融入国民教育,既可行可操作,效果也可期可赞。

③不过,重视中华优秀传统文化的传承也不能一提读经就退学读私塾,也不能陷入读死经的泥淖之中。如果把读经简单理解为死记硬背,却不知其意,实属本末倒置。媒体曾报道,某读经少年“花了10年时间背诵了30万字的儒家经典,结果竟然连常用字都认不全,一篇800字的作文错字连篇”,这是不折不扣的读经悲剧。还有人读经,以背诵了多少万字经典而自矜,时不时卖弄于公共场合,炫技于亲朋面前,这种小聪明反衬此人并未真正读懂经。

④今人读经,贵在入乎其内,出乎其外。王国维认为:“入乎其内,故有生气。出乎其外,故有高致。”现代人读经诵典,读进去才有可能读得懂,知其深邃,跳出来才能更客观地审视经典,并在审视过程中观照内心,有选择地指导自我。对待古代经典,用业内人士的话就是做到“客观、科学和礼敬”。否则,妍媸不分,全都拿来,像鲁迅所说的那样“随手拈来,大口吞下”,把“新袋子里的酸酒,红纸包里的烂肉”也当成了滋补品,后果自然是“吃得胸口痒痒的,好像要呕吐”。

⑤读经诵典,“怎么读”重要,“读成什么”也重要。在品味与诵读过程中,如果深切领悟到古人那种“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负,“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的报国情怀,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的浩然正气,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的气节品格,并能把优秀传统文化和民族精神继承和发扬下去,就意味着读出了真意,读出了滋味。

⑥“有没有印度帝国没有关系,我们可不能没有莎士比亚!”曾有英国人如是感慨。但凡对本国历史稍有了解者,都会明白民族文化的分量和意义。今天,只有我们在读经诵典中领悟到传统文化的哲学智慧、中华民族的人文精神,才是真的明白了读经的意义,才能谈得上传承与弘扬。(选自《光明日报》)

18.本文的中心论点是什么?

19.第③段主要的论证方法是什么?有什么作用?

20.简述本文的论证思路。

通读全文,谈谈你对诵读传统文化要“入乎其内,出乎其外”的理解。

(四)阅读下文,完成各题。

祖母的呼唤 牛汉

①在一篇文章里,我说过“鼻子有记忆”的话,现在仍确信无疑。我还认为耳朵也能记忆,具体说,耳朵深深的洞穴里,天然地贮存着许多经久不灭的声音。这些声音,似乎不是心灵的忆念,更不是什么幻听,它是直接从耳朵秘密的深处飘响出来的,就像幽谷的峰峦缝隙处渗出的一丝一滴丁冬作响的水,这水珠或水线永不枯竭,常常就是一条河的源头。耳朵幽深的洞穴是童年牧歌的一个源头。

②我十四岁离开家以后,有几年十分想家,常在睡梦中被故乡的声音唤醒,有母亲急促而沉重的脚步声,有祖母深夜在炕头因胃痛发出的压抑的呻吟。几十年之后,在生命承受着不断的寂寞与危难时,常常能听见祖母殷切的呼唤 。她的呼唤似乎可以穿透几千里的风尘与云雾,越过时间的沟壑与迷障:

“成汉,快快回家,狼下山了!”成汉是我的本名。

③ 童年时,每当黄昏,特别是冬天,天昏黑得很突然,随着田野上冷峭的风,从我们村许多家的门口,响起呼唤儿孙回家吃饭的声音。男人的声音极少,总是母亲和祖母的声音。喊我回家的是我的祖母。祖母身体病弱,在许多呼唤声中,她的声音最细最弱,但不论在河边,在树林里,还是在村里哪个角落,我一下子就能在几十个声调不同的呼唤声中分辨出来。她的声音发颤,发抖,但并不沙哑,听起来很清晰。

④有时候,我在很远很远的田野上和一群孩子们逮田鼠,追兔子,用锹挖甜根苗(甘草),祖母喊出第一声,只凭感觉,我就能听见,立刻回一声:“奶奶,我听见了。”挖甜根苗,常常挖到一米深,挖完后还要填起来,否则大人要追查,因为甜根苗多半长在地边上。时间耽误一会,祖母又喊了起来:“狼下山了,狼过河了,成汉,快回来!”偶然有几次,听到母亲急促而忿怒的呼吼:“你再不回来,不准进门!”祖母的声音拉得很长,充满韧性,就像她擀的杂面条那么细那么有弹力。有时全村的呼唤声都停息了,只我还没回去,祖母焦急地一声接一声喊我,声音格外高,像扩大了几十倍,小河、树林、小草都帮着她喊。

⑤大人们喊孩子们回家,不是没有道理。我们那一带,狼叼走孩子的事不止发生过一次。前几年,从家乡来的妹妹告诉我,我离家后,我们家大门口,大白天,狼就叼走一个两三岁的孩子。狼叼孩子非常狡猾,它从隐秘的远处一颠一颠不出一点声息地跑来,据说它有一只前爪总是贴着肚皮不让沾地,以保存这个趾爪的锐利。狼奔跑时背部就像波浪似的一起一伏,远远望去,异常恐怖。它悄悄在你背后停下来,你几乎没有感觉。它像人一般站立起来,用一只前爪轻轻拍拍你的后背,你以为是熟人跟你打招呼,一回头,狼就用保存得很好的那个趾爪深深刺入你的喉部。祖母常常警戒我:在野地走路,有谁拍你的背,千万不能回头。

⑥祖母最后的呼唤声,带着担忧和焦急,我听得出来,她是一边吁喘,一边使尽力气在呼唤我啊!她的脚缠得很小,个子又瘦又高,总在一米七以上,走路时颤颤巍巍的,她只有托着我家的大门框才能站稳。久而久之,我家大门的一边门框,由于她几乎天天呼唤我回家,手托着的那个部位变得光滑而发暗。祖母如果不用手托着门框,不仅站不稳,呼唤声也无法持久。天寒地冻,为了不至于冻坏,祖母奇小的双脚不时在原地蹬踏,她站立的那地方渐渐形成两块凹处,像牛皮鼓面的中央,因不断敲击而出现的斑驳痕迹。

⑦我风风火火地一到大门口,祖母的手便离开门框扶着我的肩头。她从不骂我,至多说一句:“你也不知道肚子饿。”

⑧半个世纪来,或许是命运对我的赐予,我仍在风风雨雨的旷野上奔跑着,求索着;写诗,依我的体验,跟童年时入迷地逮田鼠、兔子,挖掘甜根苗的心态异常的相似。

⑨祖母离开人世已有半个世纪之久了,但她那立在家门口焦急而担忧地呼唤我的声音,仍然一声接一声地在远方飘荡着:

“成汉,快快回家,狼下山了!……”

⑩我仿佛听见了狼的凄厉的叫声。

由于童年时心灵上感触到的对狼的那种恐怖,在人生道路上跋涉时我从不回头,生怕有一个趾爪轻轻地拍我的后背。

“旷野上走路,千万不能回头!”祖母对我的这句叮咛,像警钟在我的心灵上响着。

(选自《中国散文小品鉴赏辞典》)

22.从修辞手法的角度,分析第①段画线句的表达效果。

23.第③段画线句中景物描写的作用是 。

24.第⑥段描写了光滑而发暗的“门框”与像牛皮鼓面中央的“凹处”这两个细节,请加以赏析。

25.作者多处描述祖母的呼唤声,对此分析不恰当的两项是( )( )。

A.第②段由“故乡的声音”、“脚步声”等引出对祖母呼唤声的回忆。

B.第③段“最细最弱”、“发颤,发抖”等句,是对声音的客观描述。

C.第④段写母亲“急促而忿怒”呼吼声,是以母亲的急躁陪衬祖母。

D.“就像她擀的杂面条”这一比喻切合人物身份,而且富有乡土气息。

E.“小河……都帮着她喊”使用拟人手法,活现出老祖母的焦急心理。

F.第⑥段描写呼唤声时虚实结合,真诚地表达了对童年顽劣的愧疚。

26.“成汉,快快回家,狼下山了!”这一句在文中出现了两次,这样写的好处是

27.本文对“狼”的叙写很有意味,请对此加以评析。

三、作文

28.请以“一棵小树”为题目,写一篇不少于600字的文章。

要求:①文中不得出现真实的县(市、区)名、校名、人名,如出现请用××代替。②可以大胆尝试写一首长诗。③不得抄袭,不得套作。

答案

1.C 2.A 3.D 4.D 5.A 6.C 7.C 8.(1)数百年来纺着疲惫的歌(2)取义成仁今日事(3)卧听着海涛闲话(4)你装饰了别人的梦(5)海燕像黑色的闪电(6)让暴风雨来得更猛烈些吧 9.严贡生 云片糕事件

10.(1)②③① ②

(2)示例一:①标志以嫦娥奔月为设计元素,还原了中秋赏月、拜月望嫦娥的民间活动,寓意中秋月圆人团圆的美好愿景。

示例二:②标志中两个简易的人形,一人执香跪拜,一人执帚扫墓,是慎终追远、敦亲睦族及行孝的具体表现,诠释了清明节祭祀祖先的意义。

示例三:③画面由粽子形的山、龙舟、图章和书法等中国元素巧妙构成,象征着趋利辟邪、一帆风顺,具有浓郁的民俗文化韵味。

11.小序介绍了创作这三首诗的时间、地点、事件的缘起及时代背景。从小序中,我们能领略一位无产阶级革命家在死亡面前的乐观精神、浩然正气和崇高理想。

12.“阎罗”:是一个面目狰狞的阴间之王形象,诗人用它来象征凶恶残暴的敌人。“血雨腥风”:象征战争,概括了革命征程的艰辛,表达了对牺牲者的缅怀。

13.(1)“招”字体现了革命领袖的号召力和声势的浩大;“斩”字沉着痛快,笔力千钧,写诗人死了也要集合旧部革“阎罗”的命,表达了诗人视死如归、将革命进行到底的决心。

(2)运用借喻的修辞手法,以“自由花”借喻革命成功、大众解放之时,鲜花盛开,芳香四溢的美好前景。表现了诗人坚定的革命信念和乐观的革命精神。

14.第一章追忆往昔,表现生死不渝、要与反动统治者血战到底的革命精神;第二章勉励战友,表现了关心国家命运、盼望人民解放的革命精神。第三章展望未来,表现了乐观坚定、甘为信仰牺牲的革命精神。

15B

16、太阳,本诗蕴含着诗人对光明(或未来)的向往和追求。

17、“洁白的浪花”从视觉的角度抓住“起锚”的瞬间,写出了海员对出发的盼望、奋斗的激情;(或答出“色彩”“细节”也可,答出描写角度即可。)“铁链的喧哗”从听觉的角度抓住“抛锚”的瞬间,写出了海员对到达的盼望、胜利的喜悦。(“声音细节”也可。答出描写角度即可。)

18、读经典贵在“入乎其内,出乎其外”。

19、举例论证。具体论证了“重视中华优秀传统文化的传承也不能一提读经就退学读私塾,也不能陷入读死经的泥淖之中”的分论点,从而从反面论证了“今人读经,贵在入乎其内,出乎其外”的中心论点,使论证更全面,更有说服力。

20、首先从读经诵典热的社会现象指出了读经典的重要意义,接着论证了读经诵典“应怎么读”的重要性,接着运用道理论证,论证了“读成什么”也重要,最后总结全文,强调中心论点。

21、“入乎其内,出乎其外”的意思是我们在读经诵典时,先要读进去并读懂,知其深邃,然后再跳出来客观地审视经典,并在审视过程中观照内心,有选择地指导自我。

22、运用比喻手法,形象地写出了记忆深处“声音”渺远、新鲜、难忘等特点。

23、一步一步勾画出一个冬天傍晚的景象,为祖母呼唤声的出现铺垫一种寒冷而又黑暗的氛围,衬托出祖母温情与慈爱。

24.两处细节描写的是祖母独特的“呼唤之迹”,最大限度地展示了祖母的深挚爱心,同时又表现了作者对祖母的理解与挚爱。

25、B F

26、①前后呼应,使文章结构紧凑,收纵自如;②照应标题,具体呈现祖母“呼唤”的内容;③标明文章层次,由回忆转到现实,完成立意升华;④突出文章的中心意象,形象化概括文章的主题。

27、狼的引入,有阴森的感觉,使本文不同于一般怀念祖母或亲人的文章。拓宽了文章的意蕴,除表达对祖母的思念之情外,还有对人生艰险的警悸,以及对自我人生态度的言说:高度警惕,绝不回头,勇往直前。狼的叙写使整篇文章凝重、深邃。

28、略

积累与运用

1.下列加点字注音完全正确的一项是( )

A.隧(suí)洞 蜗(wō)行 淤(yū )滩 驳(bó)船

B.簇(zú)新 笑涡(wō) 喷(pēn)薄 旌(jīng)旗

C.阎(yán)罗 烽(fēng)烟 捷(jié)报 苍茫(máng)

D.房舍(shě) 飞窜(cuàn) 蠢(chǔn)笨 掠(lüè)起

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.精灵 蜿蜒 装饰 伤痕累累

B.舵手 敏锐 呻吟 血雨兴风

C.丛莽 河畔 挑衅 取意成仁

D.暮色 芦荻 滂沱 遥头晃脑

3.下列加点成语使用不正确的一项是( )

A.在漫长的革命岁月中,他经受住了无数次血雨腥风的考验。

B.八女投江,毅然结束自己的生命,未尝不是取义成仁的一种办法。

C.敌人的严刑拷打,虽然使江姐体无完肤,伤痕累累,但是江姐仍然没有吐露一句党的秘密。

D.他躺在月光下的草地,欣赏这优美的夜景,享受着天伦之乐。

4.下列语句中没有语病的一项是( )

A.“2018俄罗斯世界杯”引发了一场足球热,据统计,大约三分之一左右的年轻人希望亲临现场观看世界杯。

B.通过纪念汶川地震十周年,使人们又一次重温了“一方有难八方支援”的场景。

C.电影《芳华》勾起了一代人的回忆,是因为他们怀念那个时代的原因。

D.中美贸易战的停战,不但有利于中美两国经济稳定发展,而且有利于世界经济稳步回升。

5.下列句子中标点符号使用不正确的一项是( )

A.鲁迅是喜欢百草园呢?还是喜欢三味书屋?

B.“我的朋友啊,”他说,“我——我——”

C.“鞠躬尽瘁,死而后已”正好准确地描述了他的一生。

D.她打扫卫生不认真,对待孩子没耐心,买菜报花账,好吃懒做,等等真让人忍无可忍!

6.将下面几句话正确排序,恰当的一项是( )

①诗画有意境,就有了灵魂。

②毛主席的诗句,意境是很深的。

③古人说“缘物寄情”,写景就是写情,有感情才能产生意境。

④如《十六字令三首》,每一首都是写景,每一字都是说山,但每一首、每一字又都充分表达了人的思想感情。

⑤这里并没有直接写人,实际上都有力地歌颂了人,歌颂了人的英雄气概。

⑥三首词分别体现了山的崇高、气势和力量。

A.②④⑤⑥①③ B.③④⑥②⑤①

C.②④⑥⑤③① D.③④⑥⑤②①

7.下列对课文内容的理解和分析不正确的一项是( )

A.《祖国啊,我亲爱的祖国》是舒婷的代表作之一,旨在表达诗人对祖国的一种深情。本诗具有鲜明的时代特征与个性特色——既有当代青年那迷惘的痛苦与欢欣的希望,又有儿女为祖国母亲献身的真情。

B.《断章》是一首充满哲理的诗,这首诗以两幅优美的画面隐喻、暗示着人生中许多“相对”的关系。

C.《梅岭三章》中为了表现作者革命到底的决心,用死了也要去“泉台”集合“旧部”去革“阎罗”命的说法,是因为鬼神怪异在中国古代文化中很常见,能更容易让读者理解。

D.《海燕》中“让暴风雨来得更猛烈些吧”既是对革命风暴的期盼、呼唤,又是对广大人民的战斗召唤。

8.根据课文内容填空。

(1)我是你河边上破旧的老水车, 。

(2) ,人间遍种自由花。

(3)我等待着,长夜漫漫,你却 。

(4)明月装饰了你的窗子, 。

(5)在乌云和大海之间, ,在高傲地飞翔。

(6)这是胜利的预言家在叫喊:—— !

9.名著导读

在《儒林外史》中, 是一个巧取豪夺、横行乡里的奸诈、卑鄙小人的形象。围绕这点,作者记叙了好几件事情,其中描写最为生动传神的是 。

10.观察下面的图片,完成后面的问题。

① ② ③

(1)上面三个传统节日按时间顺序排列,依次为:________________;既是传统节日又是二十四节气之一的是:__________。(均填写序号)

(2)在上面传统节日形象标志中任选其一作简要介绍,并结合下面链接材料,分析这一形象标志的寓意。

【链接材料】民族的节日是一个民族的文化体现。中国七大传统节日形象标志用具有民俗感的符号体现隆重的节日,给每个节日赋予了美的精神,是文化灵魂的一种凝聚。

阅读理解

(一)阅读《梅岭三章》,回答问题。

一九三六年冬,梅山被围。余伤病伏丛莽间二十余日,虑不得脱,得诗三首留衣底。旋围解。

一

断头今日意如何?创业艰难百战多。

此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。

二

南国烽烟正十年,此头须向国门悬。

后死诸君多努力,捷报飞来当纸钱。

三

投身革命即为家,血雨腥风应有涯。

取义成仁今日事,人间遍种自由花。

11.诗前小序都交代了哪些内容?有什么作用?

12.诗中的“阎罗”“血雨腥风”等意向分别有什么象征意义?

13.按要求赏析下列诗句。

(1)此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。(赏析加点字)

(2)取义成仁今日事,人间遍种自由花。(从修辞角度赏析)

14.分别用四字短语概括每章的内容,并体会每章所表现的不同的革命精神。

阅读艾青的两首诗(节选),完成各题。

【甲】它以难遮掩的光芒使生命呼吸

使高树繁枝向它舞蹈

使河流带着狂歌奔向它去,

当它来时,我听见

冬蛰的虫蛹转动于地下

群众在旷场上高声说话

城市从远方

用电力与钢铁召唤它

【乙】盼望

一个海员说,

他最喜欢的是起锚所激起的

那一片洁白的浪花……

一个海员说,

最使他高兴的是抛锚所发出的

那一阵铁链的喧哗……

一个盼望出发

一个盼望到达

15、下面说法有误的一项是( )

A. 艾青是 20 世纪三四十年代最杰出的诗人。他的抒情诗《大阳》和《火把》情思浓郁地表现祖国、民族和人民的苦难, 愤怒诅咒现实的黑暗, 热情地赞美光明;艺术上, 他注重诗雄浑、朴素隽永的艺术风格。

B. 艾青诗歌的中心意象是“土地”和“火把”。“土地”这个意象,凝聚着诗人对祖国、人民以及对大地母亲深沉的爱,对祖国命运深沉的忧患意识。(《我爱这土地》《雪落在中国的土地上》等)“火把”的意象表现了诗人对于光明、理想、美好生活热烈的不息的追求。(《向太阳》和《黎明的通知》等)。

C.艾青的成名作是《大堰河一一我的保姆》。大堰河是作者的乳母。作者通过对自己的乳母的回忆与追思,抒发了对贫苦农妇大堰河的怀念之情、感激之情和赞美之情,从而激发人们对旧中国广大劳动妇女悲惨命运的同情,对这“不公道的世界”的强烈仇恨。

D.艾青诗歌创作的第二个高峰是在 1978 年以后,诗歌的风格发生了很大的变化。诗句变得更整齐,诗情变得更深沉,诗意变得更警策。如《鱼化石》表达了诗人对生命本质的思考。

16、【甲】诗中“它”指什么?这首诗蕴含着诗人怎样的思想感情?

17、【乙】诗中“洁白的浪花”和“铁链的喧哗”分别是从哪个角度写的?

(三)阅读下面文字,完成各题

读经典贵在“入乎其内,出乎其外”

①退学读私塾、父母担当读经“家教”、课余“读经班”异常火热……据报道,针对少儿读“经”不断涌现的讨论,日前在孔子故里山东曲阜举行的第八届世界儒学大会特设“少儿读经利弊得失之检讨”专题论坛,与会专家认为,中国教育正在逐渐回归重视中华优秀传统文化的语境。

②“一个不记得来路的民族,是没有出路的民族。”中华优秀传统文化沉淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的不竭动力。读经热、诵典潮,近年来风生水起,已成时尚,这是对传统文化抱持“温情与敬意”。更何况,传承中华优秀传统文化,需要将传统融入当下,融入国民教育、道德建设、文化创造和生产生活,教育是最重要的抓手之一。目前,从戏曲、书法、武术进校园,到新教材增加古诗文比重,无不说明优秀传统文化融入国民教育,既可行可操作,效果也可期可赞。

③不过,重视中华优秀传统文化的传承也不能一提读经就退学读私塾,也不能陷入读死经的泥淖之中。如果把读经简单理解为死记硬背,却不知其意,实属本末倒置。媒体曾报道,某读经少年“花了10年时间背诵了30万字的儒家经典,结果竟然连常用字都认不全,一篇800字的作文错字连篇”,这是不折不扣的读经悲剧。还有人读经,以背诵了多少万字经典而自矜,时不时卖弄于公共场合,炫技于亲朋面前,这种小聪明反衬此人并未真正读懂经。

④今人读经,贵在入乎其内,出乎其外。王国维认为:“入乎其内,故有生气。出乎其外,故有高致。”现代人读经诵典,读进去才有可能读得懂,知其深邃,跳出来才能更客观地审视经典,并在审视过程中观照内心,有选择地指导自我。对待古代经典,用业内人士的话就是做到“客观、科学和礼敬”。否则,妍媸不分,全都拿来,像鲁迅所说的那样“随手拈来,大口吞下”,把“新袋子里的酸酒,红纸包里的烂肉”也当成了滋补品,后果自然是“吃得胸口痒痒的,好像要呕吐”。

⑤读经诵典,“怎么读”重要,“读成什么”也重要。在品味与诵读过程中,如果深切领悟到古人那种“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负,“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的报国情怀,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的浩然正气,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的气节品格,并能把优秀传统文化和民族精神继承和发扬下去,就意味着读出了真意,读出了滋味。

⑥“有没有印度帝国没有关系,我们可不能没有莎士比亚!”曾有英国人如是感慨。但凡对本国历史稍有了解者,都会明白民族文化的分量和意义。今天,只有我们在读经诵典中领悟到传统文化的哲学智慧、中华民族的人文精神,才是真的明白了读经的意义,才能谈得上传承与弘扬。(选自《光明日报》)

18.本文的中心论点是什么?

19.第③段主要的论证方法是什么?有什么作用?

20.简述本文的论证思路。

通读全文,谈谈你对诵读传统文化要“入乎其内,出乎其外”的理解。

(四)阅读下文,完成各题。

祖母的呼唤 牛汉

①在一篇文章里,我说过“鼻子有记忆”的话,现在仍确信无疑。我还认为耳朵也能记忆,具体说,耳朵深深的洞穴里,天然地贮存着许多经久不灭的声音。这些声音,似乎不是心灵的忆念,更不是什么幻听,它是直接从耳朵秘密的深处飘响出来的,就像幽谷的峰峦缝隙处渗出的一丝一滴丁冬作响的水,这水珠或水线永不枯竭,常常就是一条河的源头。耳朵幽深的洞穴是童年牧歌的一个源头。

②我十四岁离开家以后,有几年十分想家,常在睡梦中被故乡的声音唤醒,有母亲急促而沉重的脚步声,有祖母深夜在炕头因胃痛发出的压抑的呻吟。几十年之后,在生命承受着不断的寂寞与危难时,常常能听见祖母殷切的呼唤 。她的呼唤似乎可以穿透几千里的风尘与云雾,越过时间的沟壑与迷障:

“成汉,快快回家,狼下山了!”成汉是我的本名。

③ 童年时,每当黄昏,特别是冬天,天昏黑得很突然,随着田野上冷峭的风,从我们村许多家的门口,响起呼唤儿孙回家吃饭的声音。男人的声音极少,总是母亲和祖母的声音。喊我回家的是我的祖母。祖母身体病弱,在许多呼唤声中,她的声音最细最弱,但不论在河边,在树林里,还是在村里哪个角落,我一下子就能在几十个声调不同的呼唤声中分辨出来。她的声音发颤,发抖,但并不沙哑,听起来很清晰。

④有时候,我在很远很远的田野上和一群孩子们逮田鼠,追兔子,用锹挖甜根苗(甘草),祖母喊出第一声,只凭感觉,我就能听见,立刻回一声:“奶奶,我听见了。”挖甜根苗,常常挖到一米深,挖完后还要填起来,否则大人要追查,因为甜根苗多半长在地边上。时间耽误一会,祖母又喊了起来:“狼下山了,狼过河了,成汉,快回来!”偶然有几次,听到母亲急促而忿怒的呼吼:“你再不回来,不准进门!”祖母的声音拉得很长,充满韧性,就像她擀的杂面条那么细那么有弹力。有时全村的呼唤声都停息了,只我还没回去,祖母焦急地一声接一声喊我,声音格外高,像扩大了几十倍,小河、树林、小草都帮着她喊。

⑤大人们喊孩子们回家,不是没有道理。我们那一带,狼叼走孩子的事不止发生过一次。前几年,从家乡来的妹妹告诉我,我离家后,我们家大门口,大白天,狼就叼走一个两三岁的孩子。狼叼孩子非常狡猾,它从隐秘的远处一颠一颠不出一点声息地跑来,据说它有一只前爪总是贴着肚皮不让沾地,以保存这个趾爪的锐利。狼奔跑时背部就像波浪似的一起一伏,远远望去,异常恐怖。它悄悄在你背后停下来,你几乎没有感觉。它像人一般站立起来,用一只前爪轻轻拍拍你的后背,你以为是熟人跟你打招呼,一回头,狼就用保存得很好的那个趾爪深深刺入你的喉部。祖母常常警戒我:在野地走路,有谁拍你的背,千万不能回头。

⑥祖母最后的呼唤声,带着担忧和焦急,我听得出来,她是一边吁喘,一边使尽力气在呼唤我啊!她的脚缠得很小,个子又瘦又高,总在一米七以上,走路时颤颤巍巍的,她只有托着我家的大门框才能站稳。久而久之,我家大门的一边门框,由于她几乎天天呼唤我回家,手托着的那个部位变得光滑而发暗。祖母如果不用手托着门框,不仅站不稳,呼唤声也无法持久。天寒地冻,为了不至于冻坏,祖母奇小的双脚不时在原地蹬踏,她站立的那地方渐渐形成两块凹处,像牛皮鼓面的中央,因不断敲击而出现的斑驳痕迹。

⑦我风风火火地一到大门口,祖母的手便离开门框扶着我的肩头。她从不骂我,至多说一句:“你也不知道肚子饿。”

⑧半个世纪来,或许是命运对我的赐予,我仍在风风雨雨的旷野上奔跑着,求索着;写诗,依我的体验,跟童年时入迷地逮田鼠、兔子,挖掘甜根苗的心态异常的相似。

⑨祖母离开人世已有半个世纪之久了,但她那立在家门口焦急而担忧地呼唤我的声音,仍然一声接一声地在远方飘荡着:

“成汉,快快回家,狼下山了!……”

⑩我仿佛听见了狼的凄厉的叫声。

由于童年时心灵上感触到的对狼的那种恐怖,在人生道路上跋涉时我从不回头,生怕有一个趾爪轻轻地拍我的后背。

“旷野上走路,千万不能回头!”祖母对我的这句叮咛,像警钟在我的心灵上响着。

(选自《中国散文小品鉴赏辞典》)

22.从修辞手法的角度,分析第①段画线句的表达效果。

23.第③段画线句中景物描写的作用是 。

24.第⑥段描写了光滑而发暗的“门框”与像牛皮鼓面中央的“凹处”这两个细节,请加以赏析。

25.作者多处描述祖母的呼唤声,对此分析不恰当的两项是( )( )。

A.第②段由“故乡的声音”、“脚步声”等引出对祖母呼唤声的回忆。

B.第③段“最细最弱”、“发颤,发抖”等句,是对声音的客观描述。

C.第④段写母亲“急促而忿怒”呼吼声,是以母亲的急躁陪衬祖母。

D.“就像她擀的杂面条”这一比喻切合人物身份,而且富有乡土气息。

E.“小河……都帮着她喊”使用拟人手法,活现出老祖母的焦急心理。

F.第⑥段描写呼唤声时虚实结合,真诚地表达了对童年顽劣的愧疚。

26.“成汉,快快回家,狼下山了!”这一句在文中出现了两次,这样写的好处是

27.本文对“狼”的叙写很有意味,请对此加以评析。

三、作文

28.请以“一棵小树”为题目,写一篇不少于600字的文章。

要求:①文中不得出现真实的县(市、区)名、校名、人名,如出现请用××代替。②可以大胆尝试写一首长诗。③不得抄袭,不得套作。

答案

1.C 2.A 3.D 4.D 5.A 6.C 7.C 8.(1)数百年来纺着疲惫的歌(2)取义成仁今日事(3)卧听着海涛闲话(4)你装饰了别人的梦(5)海燕像黑色的闪电(6)让暴风雨来得更猛烈些吧 9.严贡生 云片糕事件

10.(1)②③① ②

(2)示例一:①标志以嫦娥奔月为设计元素,还原了中秋赏月、拜月望嫦娥的民间活动,寓意中秋月圆人团圆的美好愿景。

示例二:②标志中两个简易的人形,一人执香跪拜,一人执帚扫墓,是慎终追远、敦亲睦族及行孝的具体表现,诠释了清明节祭祀祖先的意义。

示例三:③画面由粽子形的山、龙舟、图章和书法等中国元素巧妙构成,象征着趋利辟邪、一帆风顺,具有浓郁的民俗文化韵味。

11.小序介绍了创作这三首诗的时间、地点、事件的缘起及时代背景。从小序中,我们能领略一位无产阶级革命家在死亡面前的乐观精神、浩然正气和崇高理想。

12.“阎罗”:是一个面目狰狞的阴间之王形象,诗人用它来象征凶恶残暴的敌人。“血雨腥风”:象征战争,概括了革命征程的艰辛,表达了对牺牲者的缅怀。

13.(1)“招”字体现了革命领袖的号召力和声势的浩大;“斩”字沉着痛快,笔力千钧,写诗人死了也要集合旧部革“阎罗”的命,表达了诗人视死如归、将革命进行到底的决心。

(2)运用借喻的修辞手法,以“自由花”借喻革命成功、大众解放之时,鲜花盛开,芳香四溢的美好前景。表现了诗人坚定的革命信念和乐观的革命精神。

14.第一章追忆往昔,表现生死不渝、要与反动统治者血战到底的革命精神;第二章勉励战友,表现了关心国家命运、盼望人民解放的革命精神。第三章展望未来,表现了乐观坚定、甘为信仰牺牲的革命精神。

15B

16、太阳,本诗蕴含着诗人对光明(或未来)的向往和追求。

17、“洁白的浪花”从视觉的角度抓住“起锚”的瞬间,写出了海员对出发的盼望、奋斗的激情;(或答出“色彩”“细节”也可,答出描写角度即可。)“铁链的喧哗”从听觉的角度抓住“抛锚”的瞬间,写出了海员对到达的盼望、胜利的喜悦。(“声音细节”也可。答出描写角度即可。)

18、读经典贵在“入乎其内,出乎其外”。

19、举例论证。具体论证了“重视中华优秀传统文化的传承也不能一提读经就退学读私塾,也不能陷入读死经的泥淖之中”的分论点,从而从反面论证了“今人读经,贵在入乎其内,出乎其外”的中心论点,使论证更全面,更有说服力。

20、首先从读经诵典热的社会现象指出了读经典的重要意义,接着论证了读经诵典“应怎么读”的重要性,接着运用道理论证,论证了“读成什么”也重要,最后总结全文,强调中心论点。

21、“入乎其内,出乎其外”的意思是我们在读经诵典时,先要读进去并读懂,知其深邃,然后再跳出来客观地审视经典,并在审视过程中观照内心,有选择地指导自我。

22、运用比喻手法,形象地写出了记忆深处“声音”渺远、新鲜、难忘等特点。

23、一步一步勾画出一个冬天傍晚的景象,为祖母呼唤声的出现铺垫一种寒冷而又黑暗的氛围,衬托出祖母温情与慈爱。

24.两处细节描写的是祖母独特的“呼唤之迹”,最大限度地展示了祖母的深挚爱心,同时又表现了作者对祖母的理解与挚爱。

25、B F

26、①前后呼应,使文章结构紧凑,收纵自如;②照应标题,具体呈现祖母“呼唤”的内容;③标明文章层次,由回忆转到现实,完成立意升华;④突出文章的中心意象,形象化概括文章的主题。

27、狼的引入,有阴森的感觉,使本文不同于一般怀念祖母或亲人的文章。拓宽了文章的意蕴,除表达对祖母的思念之情外,还有对人生艰险的警悸,以及对自我人生态度的言说:高度警惕,绝不回头,勇往直前。狼的叙写使整篇文章凝重、深邃。

28、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读