广东省肇庆市第六中学 2024-2025学年高一下学期期中检测语文试卷(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省肇庆市第六中学 2024-2025学年高一下学期期中检测语文试卷(PDF版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 18:04:49 | ||

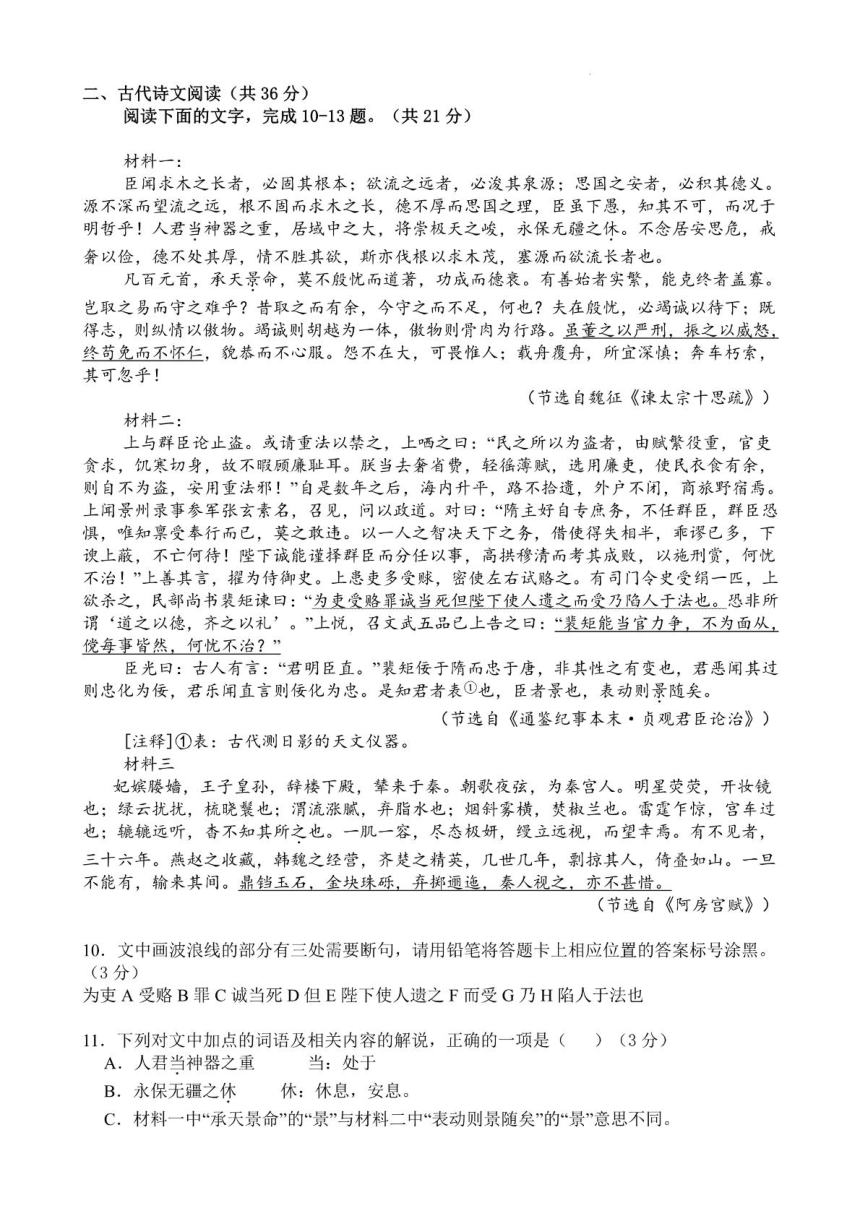

图片预览

文档简介

肇庆市第六中学2024-2025学年第二学期

高一级期中检测

语文

考试时间:120分钟

总分:150分

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读1(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

讨论人工智能是否应具有法律主体地位的前提要件,是人工智能能否构成主体或者说人

工智能是否具有主体性。主体是个具有特定指称的哲学概念,倘若人工智能无法从哲学上证

成主体,那么也难以从法律关系上赋予其主体资格。

然而,即使是具有较强自主性和独立性、表现出一定情感意识的生成式人工智能,离具

备主体地位也相差甚远。只有人,并且是有目的、有意识地认识或者改造世界的人,才构成

主体。由人而来的主体,既可以是个体,也可以是群体、组织机构,乃至整个社会,但必须

有具体的、实践的人的存在与在场。

人作为主体最本质的规定性是主体性,主体性最重要的内容是人的创造性与实践性,即

主观能动性或者说自我意识。这是人之为人、人为主体最根本的特征。到目前为止,人工智

能包括生成式人工智能虽然表现出日益强大的学习能力和一定的自主行为能力,但其所解决

的问题仍只是封闭场景下的计算求解问题,无法对外界环境自行设定目标或计划,进行自主

能动的反馈,远远没有“进化”出自我意识或者说能动性,因此人工智能并不具备人所特有

的那种主体性,也就无法构成主体。

更进一步,人工智能也不能构成法律主体或有限法律主体。《有限法律主体:人工智能

法律地位的合理选择》提出,民事主体从“人可非人”到“非人可人”的历史演变,反映民

事主体去脸庞化与去伦理化的特征。但任何拟制主体的根基都可以追溯到人的存在或在场。

这非但没有与唯有人作为主体的理论相违背,反而强化唯有人才可作为主体的理念。一方面,

公司、社团等法人的建构,可以视为复数人的集合,法人作为法律主体的核心要素仍是享有

权利义务并承担一定责任的人;另一方面,非人组织构成法律主体的哲学根基,并非主张

种强的人类中心主义,而只是在强调最底线的人文主义,即有人的存在或在场。对完全自动

化、脱离或独立于人而存在的人工智能赋予法律主体地位,在根本上背离了这一哲学宗旨。

(摘编自李凌《“人工智能是否应具有法律主体地位”的伦理审思》)

材料二:

生成式人工智能在人机交互领域展现出的强大自主性和泛化能力,让人们越来越感觉到

与人工智能的交流就像是和另一个人交谈。那么,当一台智能机器能够和我们进行具有理性

和情感特征的语言交流时,机器是否也会影响我们的“人性”呢?人性,通常指的是人类独

特的理性、意识、自我反思、道德情感和价值观等特质。从这个意义上看,生成式人工智能

本身并不具有人性,但其在与人类的语言交互中,通过识别人类意图、回应认知和情感需求

来满足人类欲望,无疑会深刻影响人们的理性、情感和道德判断。生成式人工智能如何影响

人性,是人类在新人工智能时代需要重点考虑的问题之一。

回答这个问题,我们需要认识到,生成式人工智能在人机交互中呈现一种新的自主性。

传统的人机交互中,人工智能更多被视为一种工具,而生成式人工智能与人类的关系已经不

限于工具与工具使用者之间的关系,人工智能成为具有一定自主性和目标导向性的积极参与

者,这种新形态的人机交互将逐渐深刻地影响人性。

高一级期中检测

语文

考试时间:120分钟

总分:150分

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读1(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

讨论人工智能是否应具有法律主体地位的前提要件,是人工智能能否构成主体或者说人

工智能是否具有主体性。主体是个具有特定指称的哲学概念,倘若人工智能无法从哲学上证

成主体,那么也难以从法律关系上赋予其主体资格。

然而,即使是具有较强自主性和独立性、表现出一定情感意识的生成式人工智能,离具

备主体地位也相差甚远。只有人,并且是有目的、有意识地认识或者改造世界的人,才构成

主体。由人而来的主体,既可以是个体,也可以是群体、组织机构,乃至整个社会,但必须

有具体的、实践的人的存在与在场。

人作为主体最本质的规定性是主体性,主体性最重要的内容是人的创造性与实践性,即

主观能动性或者说自我意识。这是人之为人、人为主体最根本的特征。到目前为止,人工智

能包括生成式人工智能虽然表现出日益强大的学习能力和一定的自主行为能力,但其所解决

的问题仍只是封闭场景下的计算求解问题,无法对外界环境自行设定目标或计划,进行自主

能动的反馈,远远没有“进化”出自我意识或者说能动性,因此人工智能并不具备人所特有

的那种主体性,也就无法构成主体。

更进一步,人工智能也不能构成法律主体或有限法律主体。《有限法律主体:人工智能

法律地位的合理选择》提出,民事主体从“人可非人”到“非人可人”的历史演变,反映民

事主体去脸庞化与去伦理化的特征。但任何拟制主体的根基都可以追溯到人的存在或在场。

这非但没有与唯有人作为主体的理论相违背,反而强化唯有人才可作为主体的理念。一方面,

公司、社团等法人的建构,可以视为复数人的集合,法人作为法律主体的核心要素仍是享有

权利义务并承担一定责任的人;另一方面,非人组织构成法律主体的哲学根基,并非主张

种强的人类中心主义,而只是在强调最底线的人文主义,即有人的存在或在场。对完全自动

化、脱离或独立于人而存在的人工智能赋予法律主体地位,在根本上背离了这一哲学宗旨。

(摘编自李凌《“人工智能是否应具有法律主体地位”的伦理审思》)

材料二:

生成式人工智能在人机交互领域展现出的强大自主性和泛化能力,让人们越来越感觉到

与人工智能的交流就像是和另一个人交谈。那么,当一台智能机器能够和我们进行具有理性

和情感特征的语言交流时,机器是否也会影响我们的“人性”呢?人性,通常指的是人类独

特的理性、意识、自我反思、道德情感和价值观等特质。从这个意义上看,生成式人工智能

本身并不具有人性,但其在与人类的语言交互中,通过识别人类意图、回应认知和情感需求

来满足人类欲望,无疑会深刻影响人们的理性、情感和道德判断。生成式人工智能如何影响

人性,是人类在新人工智能时代需要重点考虑的问题之一。

回答这个问题,我们需要认识到,生成式人工智能在人机交互中呈现一种新的自主性。

传统的人机交互中,人工智能更多被视为一种工具,而生成式人工智能与人类的关系已经不

限于工具与工具使用者之间的关系,人工智能成为具有一定自主性和目标导向性的积极参与

者,这种新形态的人机交互将逐渐深刻地影响人性。

同课章节目录