期中综合试卷 2024--2025学年初中历史统编版七年级下册

文档属性

| 名称 | 期中综合试卷 2024--2025学年初中历史统编版七年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 18:06:23 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期中综合试卷

2024--2025学年初中历史统编版七年级下册

一、选择题

1.隋文帝建国后“薄赋敛,轻刑罚,内修制度,外扶戎夷”,社会经济出现繁荣景象。但炀帝即位后,“外征四夷,内穷嗜欲,兵革岁动,赋敛滋繁,”引发了岁末农民大起义,隋王朝最终瓦解。材料现象反映出( )

A.隋炀帝继承了隋文帝的治国理念 B.武力开疆拓域,方能成就帝王伟业

C.统治政策是王朝兴衰的主要原因 D.隋朝和秦朝都是历经二世而亡

2.成语“一衣带水”出自《南史 陈纪下》,隋文帝对宰相高颎(jiǒng)说:“我为百姓父母,岂可限一衣带水不拯之乎?”之后隋文帝于589年( )

A.定都长安,发展经济 B.创立科举制,选拔人才

C.灭掉陈朝,统一全国 D.开凿大运河,贯通南北

3.下图为某同学整理的复习材料,其体现的主题是( )

A.汉武帝巩固大一统 B.隋朝的建立与巩固

C.唐太宗与贞观之治 D.唐玄宗与开元盛世

4.一生清正廉洁、犯颜直谏,先后向唐太宗进谏达200多次的大唐名臣是( )

A.魏征 B.房玄龄 C.杜如晦 D.姚崇

5.诗歌中蕴含着珍贵的历史。下列诗歌能够反映唐朝盛世景象的是( )

A.“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”。

B.“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”

C.“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”

D.“人烟数十里,贾户数千家。”

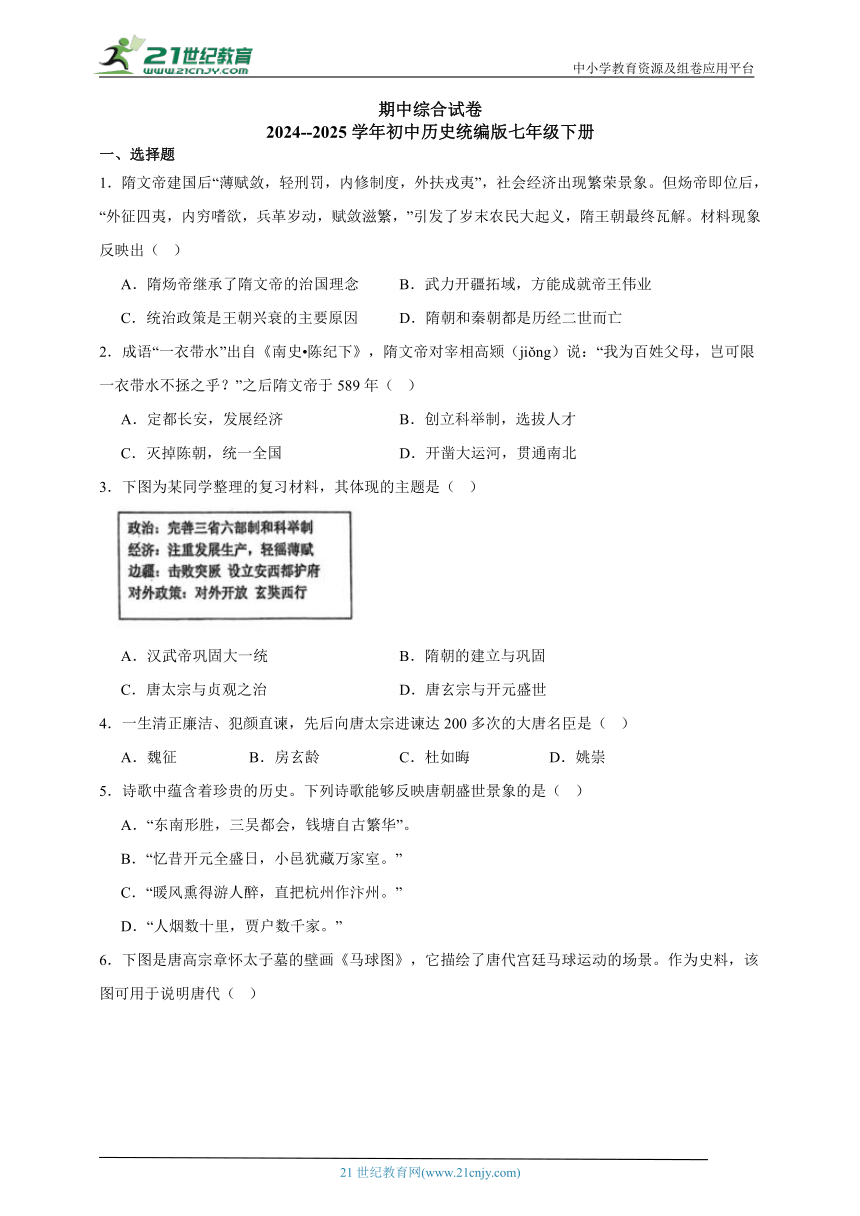

6.下图是唐高宗章怀太子墓的壁画《马球图》,它描绘了唐代宫廷马球运动的场景。作为史料,该图可用于说明唐代( )

A.精神风貌刚劲豪迈 B.宫廷生活奢靡无度

C.夜市生活丰富多彩 D.对外交往成效显著

7.唐代中后期,统治者面临“方镇之兵盛”“强臣悍将兵布天下”的现实问题。此后,历代统治者为避免出现该问题,可能遵循的原则是( )

A.右武抑文,姑息藩镇 B.山川形便,因俗而治

C.事为之防,曲为之制 D.画野分州,任土作贡

8.唐玄宗统治后期,贪图享乐,不理政事,最终导致安史之乱,这场叛乱的叙述正确的是( )

①是唐朝国势由盛转衰的转折点

②此后中央衰微,逐渐形成藩镇割据局面

③对北方地区社会经济造成极大破坏

④是给予唐朝致命打击的农民大起义

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

9.下列史实中,能够反映出唐朝时期民族交往与交融的有( )

①唐玄宗册封回纥首领为怀仁可汗

②文成公主入藏

③先后设置安西都护府和北庭都护府

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

10.诚如陈寅恪所言:“李氏据帝位,主其轴心,其他诸族入则为相,出则为将。”唐朝的著名将领中,有很多都是番将,如史大奈,本西突特勒人;阿史那社尔,突厥处罗可汗之次子;执失思力,突厥酋长。他们皆受唐太宗重用,战功卓著。出现这一现象的主要原因是( )

A.唐太宗实行开明的民族政策

B.少数民族能征善战

C.唐朝国力强盛

D.唐朝尚武风气盛行

11.某学校历史社团编演了五幕课本剧(如下),它们反映的共同主题是( )

第一幕:隋朝的统一与灭亡第二幕:从“贞观之治”到“开元盛世” 第三幕:盛唐气象 第四幕:唐朝的中外文化交流 第五章:安史之乱与唐朝衰亡

A.统一多民族国家的建立和巩固 B.统一多民族国家的巩固和发展

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

12.“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够补证唐朝中外交往的是( )

A.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒

B.开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

D.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

13.唐政府曾广泛吸收社会人士参与历法编制工作,如著名的天文学家僧一行,就曾主持编制过《大衍历》,并且负责制造了不少天文仪器。这体现出( )

A.科学技术服务社会生产 B.中国天文技术领先于世界

C.国家力量推动科技发展 D.政府加强了对文化的控制

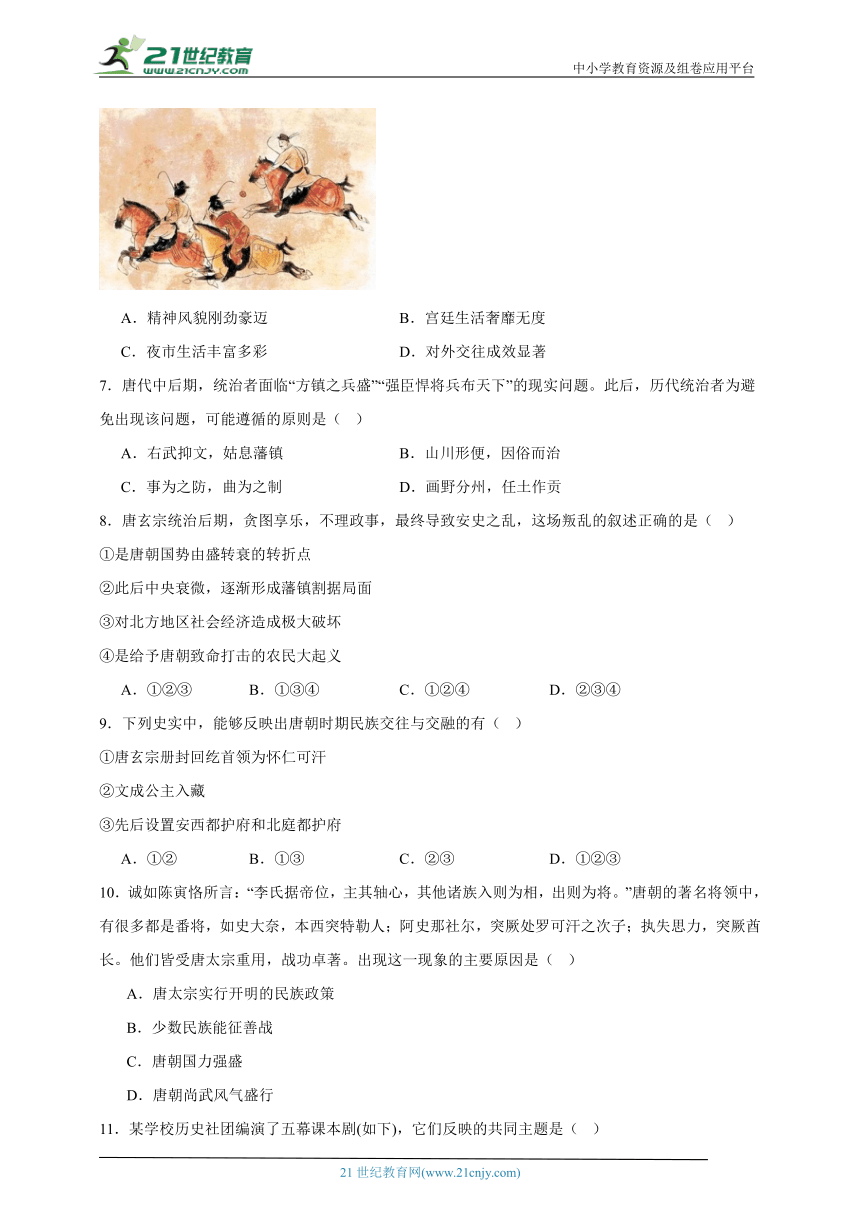

14.下列作品能够体现唐朝书画创作成就斐然的有( )

A.①③ B.③④ C.②⑤ D.②④

15.据学者统计,中国古代入仕群体中寒门子弟所占比例呈现出以下变化:东晋时期为4%,隋朝为17.2%,唐朝为24.5%,至宋朝则为46.1%。由此可知( )

A.官员人数不断增加 B.统治基础逐渐扩大

C.社会实现公平公正 D.丞相制度逐步完善

16.在历史的发展潮流中,出现统一的多民族国家是一个大趋势。下列史实中顺应这一“趋势”的有( )

① 前1046年,周武王击败商军 ② 前221年,秦国攻灭六国

③ 960年,赵匡胤夺取后周政权 ④ 1125年,辽被金灭亡

A.②③ B.①②③ C.②④ D.①②③④

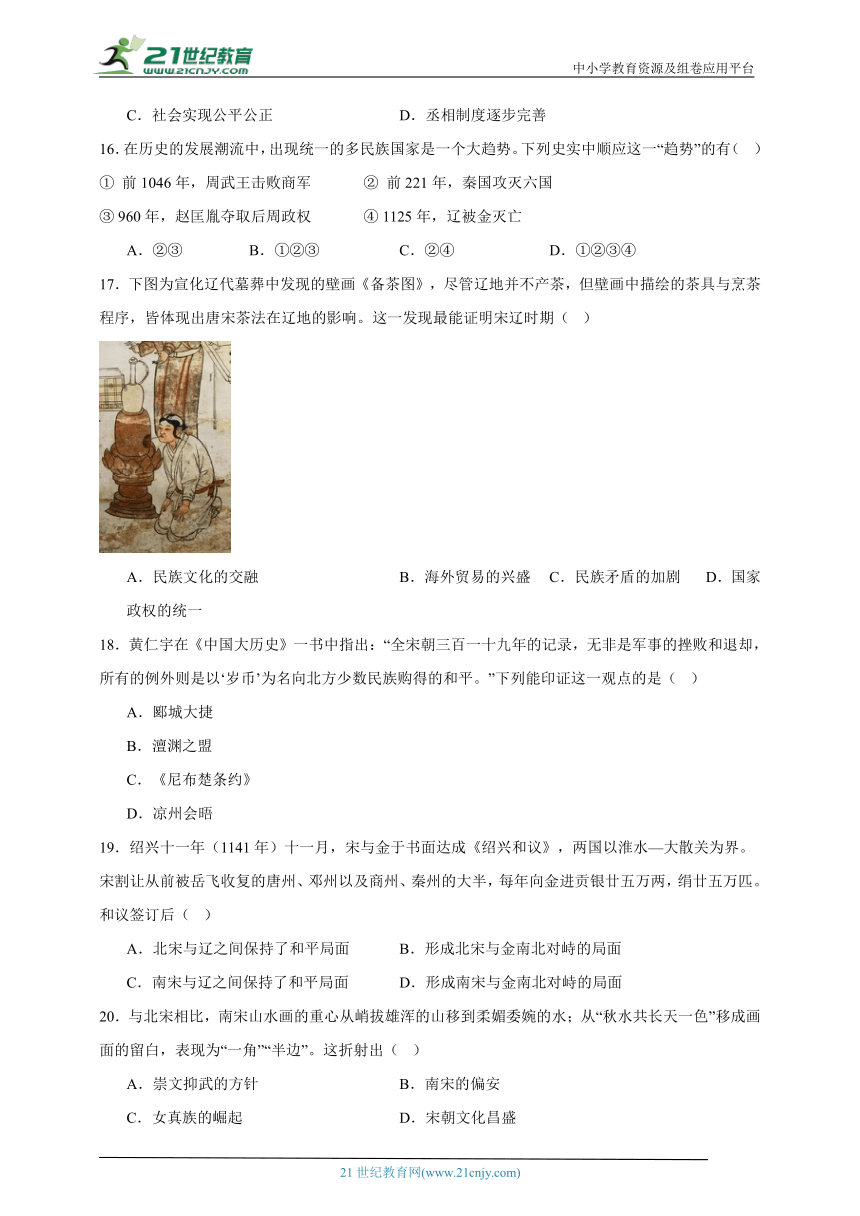

17.下图为宣化辽代墓葬中发现的壁画《备茶图》,尽管辽地并不产茶,但壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响。这一发现最能证明宋辽时期( )

A.民族文化的交融 B.海外贸易的兴盛 C.民族矛盾的加剧 D.国家政权的统一

18.黄仁宇在《中国大历史》一书中指出:“全宋朝三百一十九年的记录,无非是军事的挫败和退却,所有的例外则是以‘岁币’为名向北方少数民族购得的和平。”下列能印证这一观点的是( )

A.郾城大捷

B.澶渊之盟

C.《尼布楚条约》

D.凉州会晤

19.绍兴十一年(1141年)十一月,宋与金于书面达成《绍兴和议》,两国以淮水—大散关为界。宋割让从前被岳飞收复的唐州、邓州以及商州、秦州的大半,每年向金进贡银廿五万两,绢廿五万匹。和议签订后( )

A.北宋与辽之间保持了和平局面 B.形成北宋与金南北对峙的局面

C.南宋与辽之间保持了和平局面 D.形成南宋与金南北对峙的局面

20.与北宋相比,南宋山水画的重心从峭拔雄浑的山移到柔媚委婉的水;从“秋水共长天一色”移成画面的留白,表现为“一角”“半边”。这折射出( )

A.崇文抑武的方针 B.南宋的偏安

C.女真族的崛起 D.宋朝文化昌盛

二、材料题

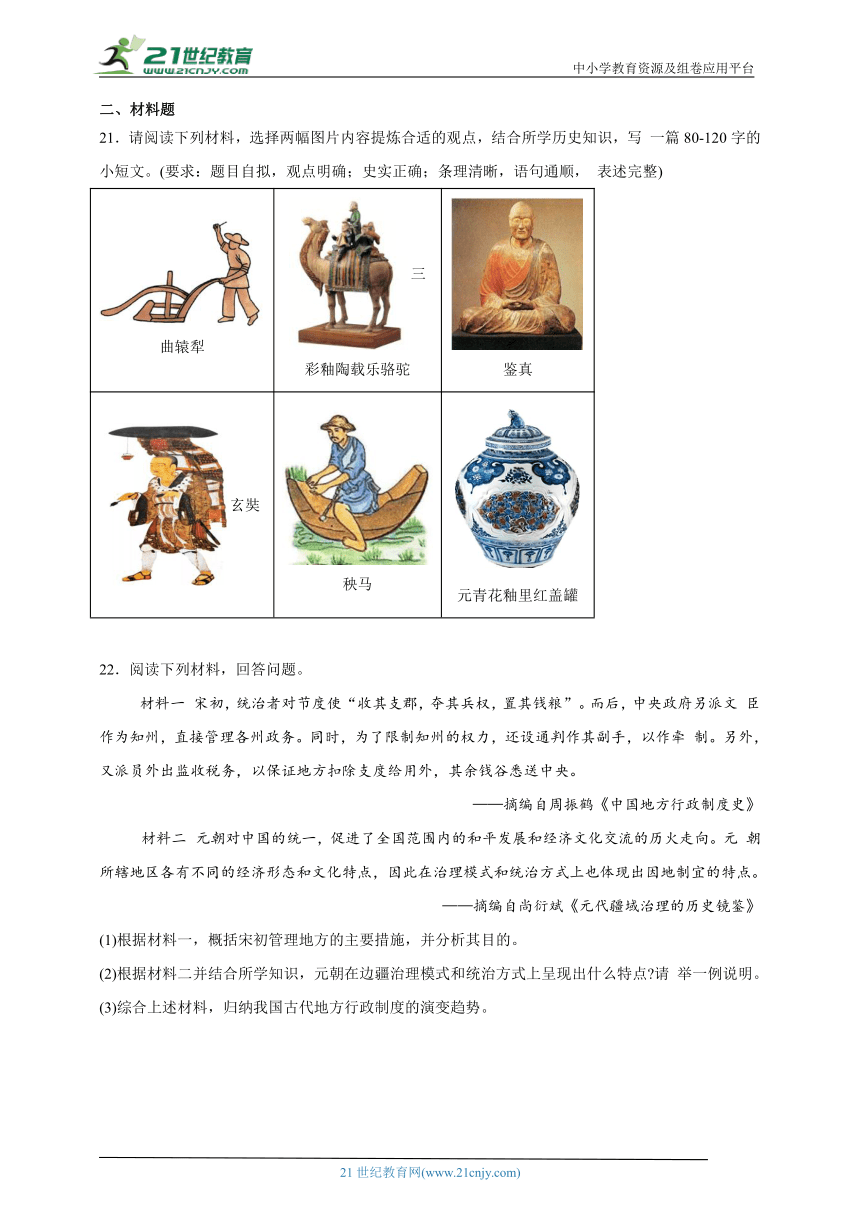

21.请阅读下列材料,选择两幅图片内容提炼合适的观点,结合所学历史知识,写 一篇80-120字的小短文。(要求:题目自拟,观点明确;史实正确;条理清晰,语句通顺, 表述完整)

曲辕犁 三彩釉陶载乐骆驼 鉴真

玄奘 秧马 元青花釉里红盖罐

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 宋初,统治者对节度使“收其支郡,夺其兵权,置其钱粮”。而后,中央政府另派文 臣作为知州,直接管理各州政务。同时,为了限制知州的权力,还设通判作其副手,以作牵 制。另外,又派员外出监收税务,以保证地方扣除支度给用外,其余钱谷悉送中央。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 元朝对中国的统一,促进了全国范围内的和平发展和经济文化交流的历火走向。元 朝所辖地区各有不同的经济形态和文化特点,因此在治理模式和统治方式上也体现出因地制宜的特点。

——摘编自尚衍斌《元代疆域治理的历史镜鉴》

(1)根据材料一,概括宋初管理地方的主要措施,并分析其目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,元朝在边疆治理模式和统治方式上呈现出什么特点 请 举一例说明。

(3)综合上述材料,归纳我国古代地方行政制度的演变趋势。

参考答案

1.C

据题干“‘薄赋敛,轻刑罚,内修制度,外扶戎夷’,社会经济出现繁荣景象。但炀帝即位后,‘外征四夷,内穷嗜欲,兵革岁动,赋敛滋繁,’引发了岁末农民大起义,隋王朝最终瓦解”和所学知识可知,从隋文帝和隋炀帝不同统治政策导致的不同结果来看,统治政策确实是影响王朝兴衰的关键因素,C项正确;题干主要强调的是隋朝兴衰与统治政策的关系,并非隋文帝的治国理念,排除A项;材料主要讲述隋文帝建国后的政策带来繁荣,以及隋炀帝即位后的行为导致起义、王朝瓦解,题干重点不在阐述武力开疆拓土与成就帝王伟业的关系,排除B项;题干仅仅围绕隋朝展开,没有涉及秦朝,属于无中生有,排除D项。故选C项。

2.C

根据题干“隋文帝于589年”和所学知识可知,581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号为隋,年号开皇,定都长安。杨坚即是隋文帝,589年,他派杨广率大军攻入建康灭陈,统一全国,C项正确;581年隋文帝定都长安,发展经济,与题干时间不符,排除A项;隋炀帝设置进士科,标志着科举制的正式创立,与隋文帝史实不符,排除B项;从605年起,隋炀帝开通了一条纵贯南北的大运河,与隋文帝史实不符,排除D项。故选C项。

3.C

根据材料和所学知识可知,政治上,唐太宗完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序;增加科举考试科目,鼓励士人报考。经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。军事上,击败东、西突厥,加强对西域的统治,后来唐朝设立安西都护府。对外政策上,坚持对外开放,支持玄奘西行,促进文化交流,与材料内容相符,C项正确;汉武帝在政治上实行推恩令、察举制;经济上改革币制,盐铁专卖等;思想上 “罢黜百家,独尊儒术” ,与材料中三省六部制、科举制等内容不符,排除A项;隋朝开创了三省六部制和科举制,但击败突厥、设立安西都护府、玄奘西行这些事件都不是隋朝时期的,排除B项;唐玄宗时期,科举制和三省六部制虽仍在实行,但击败突厥、设立安西都护府主要是唐太宗时期的举措;玄奘西行也发生在唐太宗年间,并非唐玄宗时期,排除D项。故选C项。

4.A

根据所学可知,一生清正廉洁、犯颜直谏,先后向唐太宗进谏达200多次的大唐名臣是魏征,唐太宗重用敢于直谏的魏征,曾前后向唐太宗进谏二百多次,A项正确;房玄龄是贞观年间的著名宰相,善于谋略,排除B项;杜如晦是贞观年间的著名宰相,敢于决断,排除C项;姚崇是唐玄宗时期著名宰相,辅佐唐玄宗开创开元盛世,排除D项。故选A项。

5.B

结合所学知识可知,“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”说明开元时期连小城市都有万家人口,描绘了唐朝开元盛世的繁荣景象,B项正确;“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”是宋词,描写了杭州的富庶与美丽,排除A项;“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”描绘了宋朝时期杭州的安逸环境,排除C项;“人烟数十里,贾户数千家”描绘了清代汉口的繁华,排除D项。故选B项。

6.A

据题干“下图是唐高宗章怀太子墓的壁画《马球图》,它描绘了唐代宫廷马球运动的场景。作为史料”和所学知识可知,马球运动本身具有激烈、对抗性强的特点,唐代宫廷盛行马球运动,从这一运动场景可以反映出当时人们尤其是宫廷贵族阶层刚劲豪迈的精神风貌,A项正确;马球运动虽然可能需要一定的物质条件支持,但这并不等同于奢靡无度,排除B项;壁画描绘的是马球运动,与夜市生活毫无关联,排除C项;马球运动场景主要体现的是宫廷内部的娱乐活动,没有涉及到对外交往的内容,排除D项。故选A项。

7.C

由题干“唐代中后期,统治者面临‘方镇之兵盛’‘强臣悍将兵布天下’的现实问题”并结合所学可知,唐代中后期,由于藩镇割据,地方军阀势力强大,导致中央集权削弱。为了避免类似问题,历代统治者通常会采取措施来加强对地方的控制,防止地方势力坐大。“事为之防,曲为之制”正是体现了这种防范和控制的策略,即通过制度设计和政策安排来预防和限制地方势力的膨胀,排除C项;“右武抑文,姑息藩镇”与避免藩镇割据的目标相悖,排除A项;“山川形便,因俗而治”更多是指因地制宜的治理方式,排除B项;“画野分州,任土作贡”则是关于行政区划和赋税制度,与避免藩镇割据的问题关联不大,排除D项。故选C项。

8.A

结合所学知识可知,持续八年之久的安史之乱,使唐朝的国势由盛转衰。安史之乱对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区损失严重;中央权力衰微,安史旧将和内地节度使拥兵自重,形成藩镇割据的局面。①②③符合史实,A项正确;黄巢起义是给予唐朝致命打击的农民大起义,④与安史之乱不符,所有包含④的选项错误,排除BCD项。故选A项。

9.D

依据所学知识可知,唐朝时期,实行开明的民族政策,典型的史实有文成公主入藏,唐玄宗册封回纥首领为怀仁可汗,设置安西都护府和北庭都护府,①②③符合题意,D项正确;其他选项均不全,不符合题意,排除ABC项。故选D项。

10.A

根据所学可知,唐太宗实行开明的民族政策,平等对待各族人民,所以他麾下出现了很多少数民族的将领,A项正确;少数民族能征善战并不是他们被重用的主要原因,如果君主歧视对待他们,他们也很难得到重用,排除B项;唐朝国力强盛是君主放心任用少数民族将领的基础,但最主要的还是唐太宗开明的民族政策,排除C项;唐朝尚武之风盛行体现在男子重军功等方面,与题意内容没有必然联系,排除D项。故选A项。

11.C

据题干“第一幕:隋朝的统一与灭亡,第二幕:从“贞观之治”到“开元盛世”,第三幕:盛唐气象,第四幕:唐朝的中外文化交流,第五章:安史之乱与唐朝衰亡”和所学知识可知,第一幕至第三幕展示了隋唐两代的强盛局面:隋朝结束分裂、实现统一;唐朝“贞观之治”“开元盛世”推动经济繁荣、社会稳定;盛唐气象则体现在文化多元、社会开放等方面。第四幕“唐朝的中外文化交流”直接体现开放特征,如玄奘西行、遣唐使来华、鉴真东渡等,反映了唐朝对外交流的广度与深度,彰显开放包容的时代风貌。因此,“繁荣与开放的时代”综合了隋唐在经济、政治、文化上的繁荣以及对外交流的开放性,全面涵盖了五幕内容的核心,C项正确;秦汉时期的时代特征是统一多民族国家的建立和巩固,排除A项;统一多民族国家的巩固和发展是明清时期的时代特征,排除B项;辽宋夏金元时期的时代特征是民族关系发展和社会变化,排除D项。故选C项。

12.A

据所学知识可知,“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”描绘唐朝长安大明宫的恢弘气象,“万国衣冠”指代各国使节、商旅、学者等汇聚长安朝觐皇帝(“冕旒”象征皇权),直接反映唐朝开放包容的外交政策和国际影响力,A项正确;“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基”描述明末郑成功驱逐荷兰殖民者、收复台湾的史实,属于明末清初的历史事件,与唐朝无关,排除B项;“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”反映唐玄宗开元盛世的经济繁荣和社会安定,强调国内民生而非中外交往,排除C项;“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”描述唐代和亲政策(如文成公主入藏)对民族融合的影响,体现中原文化与边疆民族的交融,排除D项。故选A项。

13.C

题干强调唐政府主动吸收社会人士(如僧一行)参与历法编制和天文仪器制造,体现了国家通过组织人才和资源推动科技发展,C项正确;科技服务生产与题干中“政府组织”的核心不符,排除A项;题干未涉及中外科技对比,排除B项;题干体现的是唐朝支持而非控制科技,排除D项。故选C项。

14.D

据题干“下列作品能够体现唐朝书画创作成就斐然的有”和所学知识可知,《兰亭集序》是东晋书法家王羲之的作品,被誉为“天下第一行书”,并不是唐朝的书画作品,所以①不符合要求。《颜氏家庙碑》是唐代书法家颜真卿的楷书代表作之一,所以②符合要求。《洛神赋图》是东晋画家顾恺之的画作,并非唐朝的书画作品,所以③不符合要求。《送子天王图》是唐代画家吴道子的作品,该作品能体现唐朝绘画创作的成就,所以④符合要求。《清明上河图》是北宋画家张择端的风俗画,不是唐朝的书画作品,所以⑤不符合要求。故②④正确,D项正确;①③⑤错误,排除ABC项。故选D项。

15.B

据题干“中国古代入仕群体中寒门子弟所占比例呈现出以下变化:东晋时期为4%,隋朝为17.2%,唐朝为24.5%,至宋朝则为46.1%”和所学知识可知,从东晋到宋朝,寒门子弟在仕群体中所占比例由4%逐渐提升到46.1% ,这意味着越来越多来自寒门的人士能够进入仕途,也就表明统治基础逐渐扩大,B项正确;题干中仅仅呈现了寒门子弟在古代仕群体中所占比例的变化,并没有关于官员总人数的相关信息,排除A项;虽然寒门子弟入仕比例有所上升,但仅从这一比例变化不能说明整个社会就实现了公平公正,在古代社会,还存在诸多不公平现象,排除C项;题干讨论的是寒门子弟在仕群体中所占比例的变化,与丞相制度是否完善并无关联,排除D项。故选B项。

16.A

根据所学可知,公元前221年,秦国攻灭六国,建立了统一国家—秦朝,②正确;960年,赵匡胤夺取后周政权,建立北宋,之后通过军事手段逐步消灭了各个割据政权,实现了统一,③正确;前1046年,周武王击败商军,建立了西周,但是西周不是统一多民族国家,排除①;1125年,辽被金灭亡,但是金并未实现统一,与南宋形成对峙局面,后被元所灭,排除④,因此A项正确,排除BCD项。故选A项。

17.A

根据题干“壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响”可知,材料体现的是少数民族地区出现汉族人饮茶的方法,反映了汉族与契丹族文化的交流与融合,A项正确;辽国饮用的茶并不是通过海外贸易获得,所以不能体现的是海外贸易的兴盛,排除B项;饮茶风气属于文化上的交流,文化上的交流并不能体现出民族矛盾的加剧,排除C项;宋辽时期民族政权并立,而且文化上的交流与政权统一没有关系,排除D项。故选A项。

18.B

根据题干“全宋朝”“无非是军事的挫败和退却”“岁币”等可知,材料论述的是两宋时期汉族政权和北方少数民族政权之间的交往,主要指的是北宋与辽、西夏,南宋与金之间的和战。宋真宗时,辽军大举攻宋,辽与宋议和,辽军撤回,宋朝给辽岁币,这次宋辽盟约称“澶渊之盟”,此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面,B项正确;郾城大捷是南宋岳飞抗金取得的重大胜利,这体现的是南宋军事上的胜利,并非军事挫败和退却,排除A项;《尼布楚条约》是清朝和沙俄之间签订的边界条约,与题干时间不符,排除C项;凉州会晤是指元朝时期西藏纳入中央管辖的事件,与宋朝无关,排除D项。故选B项。

19.D

根据材料“宋与金于书面达成《绍兴和议》,两国以淮水—大散关为界。宋割让从前被岳飞收复的唐州、邓州以及商州、秦州的大半,每年向金进贡银廿五万两,绢廿五万匹”等信息结合所学知识可知,1141年,宋金书面达成《绍兴和议》,南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线,宋金对峙局面形成,D项正确;澶渊之盟签订之后,北宋与辽之间保持了很长时间的和平局面,不符合题意,排除A项;北宋与金没有形成对峙局面,排除B项;南宋建立的时候,辽已经被金灭亡,排除C项。故选D项。

20.B

根据材料并结合所学知识可知,南宋时期的山水画重心从峭拔雄浑的山移到柔媚委婉的水,突出“一角”“半边”,这主要和南宋偏安江南的现状有关,突出山河破碎,国家分裂的现状,B项正确;崇文抑武的方针,即抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,不符合题意,排除A项;材料涉及的是北宋、南宋的比较,无法得出女真族的崛起的结论,排除C项;宋朝文化昌盛,即文化的繁荣昌盛与发达,属于表象,不符合“折射出”题意,排除D项。故选B项。

21.示例:

观点:唐朝的中外文化交流。

论述:鉴真六次东渡日本,虽双目失明仍矢志不渝,他在日本传授佛法、建筑与医学等,推动了中日文化交流;玄奘西行天竺,历经10多年返回长安,留下了《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。综上可知,唐朝是中外文化交流的鼎盛时期,鉴真与玄奘不畏艰险,彰显了开放包容的盛唐气象。

示例:根据题干要求可选鉴真和玄奘。结合结合所学知识可知,鉴真东渡和玄奘西行,均属于唐朝是对外交往的典型事件,因此可提炼出观点为:唐朝的中外文化交流。然后围绕观点,结合鉴真东渡和玄奘西行的知识进行分析,最后进行总结。论述:鉴真六次东渡日本,虽双目失明仍矢志不渝,他在日本传授佛法、建筑与医学等,推动了中日文化交流;玄奘西行天竺,历经10多年返回长安,留下了《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。综上可知,唐朝是中外文化交流的鼎盛时期,鉴真与玄奘不畏艰险,彰显了开放包容的盛唐气象。

22.(1)措施:收归地方军权与财权;重用文臣管理地方 ;设置通判 ,分散地方权力,使其互相牵制。目的:防止地方割据,加强中央对地方的控制。

(2)特点:因地制宜举例:设置北庭都元帅府等机构 ,管理西域军政事务;在澎湖设置巡检司,加强对台湾的管理。

(3)演变趋势:中央集权不断加强。

(1)主要措施:从材料一“宋初,统治者对节度使‘收其支郡,夺其兵权,置其钱粮’”可知收节度使的支郡、兵权、钱粮;“中央政府另派文臣 作为知州,直接管理各州政务”可知派文臣任知州;“还设通判作其副手,以牵制、监督知州”可知设通判牵制、监督知州。目的:结合所学知识,这些措施都是为了加强中央对地方的控制,削弱地方权力,防止地方割据,从而加强中央集权。

(2)特点:由材料二“元朝对中国的统一,促进了全国范围内的和平发展和经济文化交流的历史走向。元朝所辖地区各有不同的经济形态和文化特点,因此在治理模式和统治方式上也体现出因地制宜”可知特点是因地制宜。举例:结合所学知识,元朝在西藏地区设立宣政院,掌管西藏军民各项事务,这是因为西藏地区宗教文化等情况特殊,通过宣政院进行专门管理,体现了因地制宜。设置北庭都元帅府等机构 ,管理西域军政事务;在澎湖设置巡检司,加强对台湾的管理。

(3)演变趋势:从材料一宋初加强对地方控制,到材料二元朝因地制宜治理地方,结合所学中国古代地方行政制度的发展历程,可归纳出趋势。地方权力不断被削弱,中央权力不断加强,即中央对地方的控制不断加强;同时在治理上越来越注重根据不同地区特点采取不同方式,即地方行政制度逐渐多样化、灵活化。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期中综合试卷

2024--2025学年初中历史统编版七年级下册

一、选择题

1.隋文帝建国后“薄赋敛,轻刑罚,内修制度,外扶戎夷”,社会经济出现繁荣景象。但炀帝即位后,“外征四夷,内穷嗜欲,兵革岁动,赋敛滋繁,”引发了岁末农民大起义,隋王朝最终瓦解。材料现象反映出( )

A.隋炀帝继承了隋文帝的治国理念 B.武力开疆拓域,方能成就帝王伟业

C.统治政策是王朝兴衰的主要原因 D.隋朝和秦朝都是历经二世而亡

2.成语“一衣带水”出自《南史 陈纪下》,隋文帝对宰相高颎(jiǒng)说:“我为百姓父母,岂可限一衣带水不拯之乎?”之后隋文帝于589年( )

A.定都长安,发展经济 B.创立科举制,选拔人才

C.灭掉陈朝,统一全国 D.开凿大运河,贯通南北

3.下图为某同学整理的复习材料,其体现的主题是( )

A.汉武帝巩固大一统 B.隋朝的建立与巩固

C.唐太宗与贞观之治 D.唐玄宗与开元盛世

4.一生清正廉洁、犯颜直谏,先后向唐太宗进谏达200多次的大唐名臣是( )

A.魏征 B.房玄龄 C.杜如晦 D.姚崇

5.诗歌中蕴含着珍贵的历史。下列诗歌能够反映唐朝盛世景象的是( )

A.“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”。

B.“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”

C.“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”

D.“人烟数十里,贾户数千家。”

6.下图是唐高宗章怀太子墓的壁画《马球图》,它描绘了唐代宫廷马球运动的场景。作为史料,该图可用于说明唐代( )

A.精神风貌刚劲豪迈 B.宫廷生活奢靡无度

C.夜市生活丰富多彩 D.对外交往成效显著

7.唐代中后期,统治者面临“方镇之兵盛”“强臣悍将兵布天下”的现实问题。此后,历代统治者为避免出现该问题,可能遵循的原则是( )

A.右武抑文,姑息藩镇 B.山川形便,因俗而治

C.事为之防,曲为之制 D.画野分州,任土作贡

8.唐玄宗统治后期,贪图享乐,不理政事,最终导致安史之乱,这场叛乱的叙述正确的是( )

①是唐朝国势由盛转衰的转折点

②此后中央衰微,逐渐形成藩镇割据局面

③对北方地区社会经济造成极大破坏

④是给予唐朝致命打击的农民大起义

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

9.下列史实中,能够反映出唐朝时期民族交往与交融的有( )

①唐玄宗册封回纥首领为怀仁可汗

②文成公主入藏

③先后设置安西都护府和北庭都护府

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

10.诚如陈寅恪所言:“李氏据帝位,主其轴心,其他诸族入则为相,出则为将。”唐朝的著名将领中,有很多都是番将,如史大奈,本西突特勒人;阿史那社尔,突厥处罗可汗之次子;执失思力,突厥酋长。他们皆受唐太宗重用,战功卓著。出现这一现象的主要原因是( )

A.唐太宗实行开明的民族政策

B.少数民族能征善战

C.唐朝国力强盛

D.唐朝尚武风气盛行

11.某学校历史社团编演了五幕课本剧(如下),它们反映的共同主题是( )

第一幕:隋朝的统一与灭亡第二幕:从“贞观之治”到“开元盛世” 第三幕:盛唐气象 第四幕:唐朝的中外文化交流 第五章:安史之乱与唐朝衰亡

A.统一多民族国家的建立和巩固 B.统一多民族国家的巩固和发展

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

12.“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够补证唐朝中外交往的是( )

A.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒

B.开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

D.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

13.唐政府曾广泛吸收社会人士参与历法编制工作,如著名的天文学家僧一行,就曾主持编制过《大衍历》,并且负责制造了不少天文仪器。这体现出( )

A.科学技术服务社会生产 B.中国天文技术领先于世界

C.国家力量推动科技发展 D.政府加强了对文化的控制

14.下列作品能够体现唐朝书画创作成就斐然的有( )

A.①③ B.③④ C.②⑤ D.②④

15.据学者统计,中国古代入仕群体中寒门子弟所占比例呈现出以下变化:东晋时期为4%,隋朝为17.2%,唐朝为24.5%,至宋朝则为46.1%。由此可知( )

A.官员人数不断增加 B.统治基础逐渐扩大

C.社会实现公平公正 D.丞相制度逐步完善

16.在历史的发展潮流中,出现统一的多民族国家是一个大趋势。下列史实中顺应这一“趋势”的有( )

① 前1046年,周武王击败商军 ② 前221年,秦国攻灭六国

③ 960年,赵匡胤夺取后周政权 ④ 1125年,辽被金灭亡

A.②③ B.①②③ C.②④ D.①②③④

17.下图为宣化辽代墓葬中发现的壁画《备茶图》,尽管辽地并不产茶,但壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响。这一发现最能证明宋辽时期( )

A.民族文化的交融 B.海外贸易的兴盛 C.民族矛盾的加剧 D.国家政权的统一

18.黄仁宇在《中国大历史》一书中指出:“全宋朝三百一十九年的记录,无非是军事的挫败和退却,所有的例外则是以‘岁币’为名向北方少数民族购得的和平。”下列能印证这一观点的是( )

A.郾城大捷

B.澶渊之盟

C.《尼布楚条约》

D.凉州会晤

19.绍兴十一年(1141年)十一月,宋与金于书面达成《绍兴和议》,两国以淮水—大散关为界。宋割让从前被岳飞收复的唐州、邓州以及商州、秦州的大半,每年向金进贡银廿五万两,绢廿五万匹。和议签订后( )

A.北宋与辽之间保持了和平局面 B.形成北宋与金南北对峙的局面

C.南宋与辽之间保持了和平局面 D.形成南宋与金南北对峙的局面

20.与北宋相比,南宋山水画的重心从峭拔雄浑的山移到柔媚委婉的水;从“秋水共长天一色”移成画面的留白,表现为“一角”“半边”。这折射出( )

A.崇文抑武的方针 B.南宋的偏安

C.女真族的崛起 D.宋朝文化昌盛

二、材料题

21.请阅读下列材料,选择两幅图片内容提炼合适的观点,结合所学历史知识,写 一篇80-120字的小短文。(要求:题目自拟,观点明确;史实正确;条理清晰,语句通顺, 表述完整)

曲辕犁 三彩釉陶载乐骆驼 鉴真

玄奘 秧马 元青花釉里红盖罐

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 宋初,统治者对节度使“收其支郡,夺其兵权,置其钱粮”。而后,中央政府另派文 臣作为知州,直接管理各州政务。同时,为了限制知州的权力,还设通判作其副手,以作牵 制。另外,又派员外出监收税务,以保证地方扣除支度给用外,其余钱谷悉送中央。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 元朝对中国的统一,促进了全国范围内的和平发展和经济文化交流的历火走向。元 朝所辖地区各有不同的经济形态和文化特点,因此在治理模式和统治方式上也体现出因地制宜的特点。

——摘编自尚衍斌《元代疆域治理的历史镜鉴》

(1)根据材料一,概括宋初管理地方的主要措施,并分析其目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,元朝在边疆治理模式和统治方式上呈现出什么特点 请 举一例说明。

(3)综合上述材料,归纳我国古代地方行政制度的演变趋势。

参考答案

1.C

据题干“‘薄赋敛,轻刑罚,内修制度,外扶戎夷’,社会经济出现繁荣景象。但炀帝即位后,‘外征四夷,内穷嗜欲,兵革岁动,赋敛滋繁,’引发了岁末农民大起义,隋王朝最终瓦解”和所学知识可知,从隋文帝和隋炀帝不同统治政策导致的不同结果来看,统治政策确实是影响王朝兴衰的关键因素,C项正确;题干主要强调的是隋朝兴衰与统治政策的关系,并非隋文帝的治国理念,排除A项;材料主要讲述隋文帝建国后的政策带来繁荣,以及隋炀帝即位后的行为导致起义、王朝瓦解,题干重点不在阐述武力开疆拓土与成就帝王伟业的关系,排除B项;题干仅仅围绕隋朝展开,没有涉及秦朝,属于无中生有,排除D项。故选C项。

2.C

根据题干“隋文帝于589年”和所学知识可知,581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号为隋,年号开皇,定都长安。杨坚即是隋文帝,589年,他派杨广率大军攻入建康灭陈,统一全国,C项正确;581年隋文帝定都长安,发展经济,与题干时间不符,排除A项;隋炀帝设置进士科,标志着科举制的正式创立,与隋文帝史实不符,排除B项;从605年起,隋炀帝开通了一条纵贯南北的大运河,与隋文帝史实不符,排除D项。故选C项。

3.C

根据材料和所学知识可知,政治上,唐太宗完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序;增加科举考试科目,鼓励士人报考。经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。军事上,击败东、西突厥,加强对西域的统治,后来唐朝设立安西都护府。对外政策上,坚持对外开放,支持玄奘西行,促进文化交流,与材料内容相符,C项正确;汉武帝在政治上实行推恩令、察举制;经济上改革币制,盐铁专卖等;思想上 “罢黜百家,独尊儒术” ,与材料中三省六部制、科举制等内容不符,排除A项;隋朝开创了三省六部制和科举制,但击败突厥、设立安西都护府、玄奘西行这些事件都不是隋朝时期的,排除B项;唐玄宗时期,科举制和三省六部制虽仍在实行,但击败突厥、设立安西都护府主要是唐太宗时期的举措;玄奘西行也发生在唐太宗年间,并非唐玄宗时期,排除D项。故选C项。

4.A

根据所学可知,一生清正廉洁、犯颜直谏,先后向唐太宗进谏达200多次的大唐名臣是魏征,唐太宗重用敢于直谏的魏征,曾前后向唐太宗进谏二百多次,A项正确;房玄龄是贞观年间的著名宰相,善于谋略,排除B项;杜如晦是贞观年间的著名宰相,敢于决断,排除C项;姚崇是唐玄宗时期著名宰相,辅佐唐玄宗开创开元盛世,排除D项。故选A项。

5.B

结合所学知识可知,“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”说明开元时期连小城市都有万家人口,描绘了唐朝开元盛世的繁荣景象,B项正确;“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”是宋词,描写了杭州的富庶与美丽,排除A项;“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”描绘了宋朝时期杭州的安逸环境,排除C项;“人烟数十里,贾户数千家”描绘了清代汉口的繁华,排除D项。故选B项。

6.A

据题干“下图是唐高宗章怀太子墓的壁画《马球图》,它描绘了唐代宫廷马球运动的场景。作为史料”和所学知识可知,马球运动本身具有激烈、对抗性强的特点,唐代宫廷盛行马球运动,从这一运动场景可以反映出当时人们尤其是宫廷贵族阶层刚劲豪迈的精神风貌,A项正确;马球运动虽然可能需要一定的物质条件支持,但这并不等同于奢靡无度,排除B项;壁画描绘的是马球运动,与夜市生活毫无关联,排除C项;马球运动场景主要体现的是宫廷内部的娱乐活动,没有涉及到对外交往的内容,排除D项。故选A项。

7.C

由题干“唐代中后期,统治者面临‘方镇之兵盛’‘强臣悍将兵布天下’的现实问题”并结合所学可知,唐代中后期,由于藩镇割据,地方军阀势力强大,导致中央集权削弱。为了避免类似问题,历代统治者通常会采取措施来加强对地方的控制,防止地方势力坐大。“事为之防,曲为之制”正是体现了这种防范和控制的策略,即通过制度设计和政策安排来预防和限制地方势力的膨胀,排除C项;“右武抑文,姑息藩镇”与避免藩镇割据的目标相悖,排除A项;“山川形便,因俗而治”更多是指因地制宜的治理方式,排除B项;“画野分州,任土作贡”则是关于行政区划和赋税制度,与避免藩镇割据的问题关联不大,排除D项。故选C项。

8.A

结合所学知识可知,持续八年之久的安史之乱,使唐朝的国势由盛转衰。安史之乱对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区损失严重;中央权力衰微,安史旧将和内地节度使拥兵自重,形成藩镇割据的局面。①②③符合史实,A项正确;黄巢起义是给予唐朝致命打击的农民大起义,④与安史之乱不符,所有包含④的选项错误,排除BCD项。故选A项。

9.D

依据所学知识可知,唐朝时期,实行开明的民族政策,典型的史实有文成公主入藏,唐玄宗册封回纥首领为怀仁可汗,设置安西都护府和北庭都护府,①②③符合题意,D项正确;其他选项均不全,不符合题意,排除ABC项。故选D项。

10.A

根据所学可知,唐太宗实行开明的民族政策,平等对待各族人民,所以他麾下出现了很多少数民族的将领,A项正确;少数民族能征善战并不是他们被重用的主要原因,如果君主歧视对待他们,他们也很难得到重用,排除B项;唐朝国力强盛是君主放心任用少数民族将领的基础,但最主要的还是唐太宗开明的民族政策,排除C项;唐朝尚武之风盛行体现在男子重军功等方面,与题意内容没有必然联系,排除D项。故选A项。

11.C

据题干“第一幕:隋朝的统一与灭亡,第二幕:从“贞观之治”到“开元盛世”,第三幕:盛唐气象,第四幕:唐朝的中外文化交流,第五章:安史之乱与唐朝衰亡”和所学知识可知,第一幕至第三幕展示了隋唐两代的强盛局面:隋朝结束分裂、实现统一;唐朝“贞观之治”“开元盛世”推动经济繁荣、社会稳定;盛唐气象则体现在文化多元、社会开放等方面。第四幕“唐朝的中外文化交流”直接体现开放特征,如玄奘西行、遣唐使来华、鉴真东渡等,反映了唐朝对外交流的广度与深度,彰显开放包容的时代风貌。因此,“繁荣与开放的时代”综合了隋唐在经济、政治、文化上的繁荣以及对外交流的开放性,全面涵盖了五幕内容的核心,C项正确;秦汉时期的时代特征是统一多民族国家的建立和巩固,排除A项;统一多民族国家的巩固和发展是明清时期的时代特征,排除B项;辽宋夏金元时期的时代特征是民族关系发展和社会变化,排除D项。故选C项。

12.A

据所学知识可知,“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”描绘唐朝长安大明宫的恢弘气象,“万国衣冠”指代各国使节、商旅、学者等汇聚长安朝觐皇帝(“冕旒”象征皇权),直接反映唐朝开放包容的外交政策和国际影响力,A项正确;“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基”描述明末郑成功驱逐荷兰殖民者、收复台湾的史实,属于明末清初的历史事件,与唐朝无关,排除B项;“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”反映唐玄宗开元盛世的经济繁荣和社会安定,强调国内民生而非中外交往,排除C项;“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”描述唐代和亲政策(如文成公主入藏)对民族融合的影响,体现中原文化与边疆民族的交融,排除D项。故选A项。

13.C

题干强调唐政府主动吸收社会人士(如僧一行)参与历法编制和天文仪器制造,体现了国家通过组织人才和资源推动科技发展,C项正确;科技服务生产与题干中“政府组织”的核心不符,排除A项;题干未涉及中外科技对比,排除B项;题干体现的是唐朝支持而非控制科技,排除D项。故选C项。

14.D

据题干“下列作品能够体现唐朝书画创作成就斐然的有”和所学知识可知,《兰亭集序》是东晋书法家王羲之的作品,被誉为“天下第一行书”,并不是唐朝的书画作品,所以①不符合要求。《颜氏家庙碑》是唐代书法家颜真卿的楷书代表作之一,所以②符合要求。《洛神赋图》是东晋画家顾恺之的画作,并非唐朝的书画作品,所以③不符合要求。《送子天王图》是唐代画家吴道子的作品,该作品能体现唐朝绘画创作的成就,所以④符合要求。《清明上河图》是北宋画家张择端的风俗画,不是唐朝的书画作品,所以⑤不符合要求。故②④正确,D项正确;①③⑤错误,排除ABC项。故选D项。

15.B

据题干“中国古代入仕群体中寒门子弟所占比例呈现出以下变化:东晋时期为4%,隋朝为17.2%,唐朝为24.5%,至宋朝则为46.1%”和所学知识可知,从东晋到宋朝,寒门子弟在仕群体中所占比例由4%逐渐提升到46.1% ,这意味着越来越多来自寒门的人士能够进入仕途,也就表明统治基础逐渐扩大,B项正确;题干中仅仅呈现了寒门子弟在古代仕群体中所占比例的变化,并没有关于官员总人数的相关信息,排除A项;虽然寒门子弟入仕比例有所上升,但仅从这一比例变化不能说明整个社会就实现了公平公正,在古代社会,还存在诸多不公平现象,排除C项;题干讨论的是寒门子弟在仕群体中所占比例的变化,与丞相制度是否完善并无关联,排除D项。故选B项。

16.A

根据所学可知,公元前221年,秦国攻灭六国,建立了统一国家—秦朝,②正确;960年,赵匡胤夺取后周政权,建立北宋,之后通过军事手段逐步消灭了各个割据政权,实现了统一,③正确;前1046年,周武王击败商军,建立了西周,但是西周不是统一多民族国家,排除①;1125年,辽被金灭亡,但是金并未实现统一,与南宋形成对峙局面,后被元所灭,排除④,因此A项正确,排除BCD项。故选A项。

17.A

根据题干“壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响”可知,材料体现的是少数民族地区出现汉族人饮茶的方法,反映了汉族与契丹族文化的交流与融合,A项正确;辽国饮用的茶并不是通过海外贸易获得,所以不能体现的是海外贸易的兴盛,排除B项;饮茶风气属于文化上的交流,文化上的交流并不能体现出民族矛盾的加剧,排除C项;宋辽时期民族政权并立,而且文化上的交流与政权统一没有关系,排除D项。故选A项。

18.B

根据题干“全宋朝”“无非是军事的挫败和退却”“岁币”等可知,材料论述的是两宋时期汉族政权和北方少数民族政权之间的交往,主要指的是北宋与辽、西夏,南宋与金之间的和战。宋真宗时,辽军大举攻宋,辽与宋议和,辽军撤回,宋朝给辽岁币,这次宋辽盟约称“澶渊之盟”,此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面,B项正确;郾城大捷是南宋岳飞抗金取得的重大胜利,这体现的是南宋军事上的胜利,并非军事挫败和退却,排除A项;《尼布楚条约》是清朝和沙俄之间签订的边界条约,与题干时间不符,排除C项;凉州会晤是指元朝时期西藏纳入中央管辖的事件,与宋朝无关,排除D项。故选B项。

19.D

根据材料“宋与金于书面达成《绍兴和议》,两国以淮水—大散关为界。宋割让从前被岳飞收复的唐州、邓州以及商州、秦州的大半,每年向金进贡银廿五万两,绢廿五万匹”等信息结合所学知识可知,1141年,宋金书面达成《绍兴和议》,南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线,宋金对峙局面形成,D项正确;澶渊之盟签订之后,北宋与辽之间保持了很长时间的和平局面,不符合题意,排除A项;北宋与金没有形成对峙局面,排除B项;南宋建立的时候,辽已经被金灭亡,排除C项。故选D项。

20.B

根据材料并结合所学知识可知,南宋时期的山水画重心从峭拔雄浑的山移到柔媚委婉的水,突出“一角”“半边”,这主要和南宋偏安江南的现状有关,突出山河破碎,国家分裂的现状,B项正确;崇文抑武的方针,即抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,不符合题意,排除A项;材料涉及的是北宋、南宋的比较,无法得出女真族的崛起的结论,排除C项;宋朝文化昌盛,即文化的繁荣昌盛与发达,属于表象,不符合“折射出”题意,排除D项。故选B项。

21.示例:

观点:唐朝的中外文化交流。

论述:鉴真六次东渡日本,虽双目失明仍矢志不渝,他在日本传授佛法、建筑与医学等,推动了中日文化交流;玄奘西行天竺,历经10多年返回长安,留下了《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。综上可知,唐朝是中外文化交流的鼎盛时期,鉴真与玄奘不畏艰险,彰显了开放包容的盛唐气象。

示例:根据题干要求可选鉴真和玄奘。结合结合所学知识可知,鉴真东渡和玄奘西行,均属于唐朝是对外交往的典型事件,因此可提炼出观点为:唐朝的中外文化交流。然后围绕观点,结合鉴真东渡和玄奘西行的知识进行分析,最后进行总结。论述:鉴真六次东渡日本,虽双目失明仍矢志不渝,他在日本传授佛法、建筑与医学等,推动了中日文化交流;玄奘西行天竺,历经10多年返回长安,留下了《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。综上可知,唐朝是中外文化交流的鼎盛时期,鉴真与玄奘不畏艰险,彰显了开放包容的盛唐气象。

22.(1)措施:收归地方军权与财权;重用文臣管理地方 ;设置通判 ,分散地方权力,使其互相牵制。目的:防止地方割据,加强中央对地方的控制。

(2)特点:因地制宜举例:设置北庭都元帅府等机构 ,管理西域军政事务;在澎湖设置巡检司,加强对台湾的管理。

(3)演变趋势:中央集权不断加强。

(1)主要措施:从材料一“宋初,统治者对节度使‘收其支郡,夺其兵权,置其钱粮’”可知收节度使的支郡、兵权、钱粮;“中央政府另派文臣 作为知州,直接管理各州政务”可知派文臣任知州;“还设通判作其副手,以牵制、监督知州”可知设通判牵制、监督知州。目的:结合所学知识,这些措施都是为了加强中央对地方的控制,削弱地方权力,防止地方割据,从而加强中央集权。

(2)特点:由材料二“元朝对中国的统一,促进了全国范围内的和平发展和经济文化交流的历史走向。元朝所辖地区各有不同的经济形态和文化特点,因此在治理模式和统治方式上也体现出因地制宜”可知特点是因地制宜。举例:结合所学知识,元朝在西藏地区设立宣政院,掌管西藏军民各项事务,这是因为西藏地区宗教文化等情况特殊,通过宣政院进行专门管理,体现了因地制宜。设置北庭都元帅府等机构 ,管理西域军政事务;在澎湖设置巡检司,加强对台湾的管理。

(3)演变趋势:从材料一宋初加强对地方控制,到材料二元朝因地制宜治理地方,结合所学中国古代地方行政制度的发展历程,可归纳出趋势。地方权力不断被削弱,中央权力不断加强,即中央对地方的控制不断加强;同时在治理上越来越注重根据不同地区特点采取不同方式,即地方行政制度逐渐多样化、灵活化。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录