2025年中考历史一轮复习 专题四 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 知识梳理

文档属性

| 名称 | 2025年中考历史一轮复习 专题四 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 知识梳理 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 640.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 20:04:30 | ||

图片预览

文档简介

2025年中考历史一轮复习

专题四 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

知识梳理

考点知识梳理

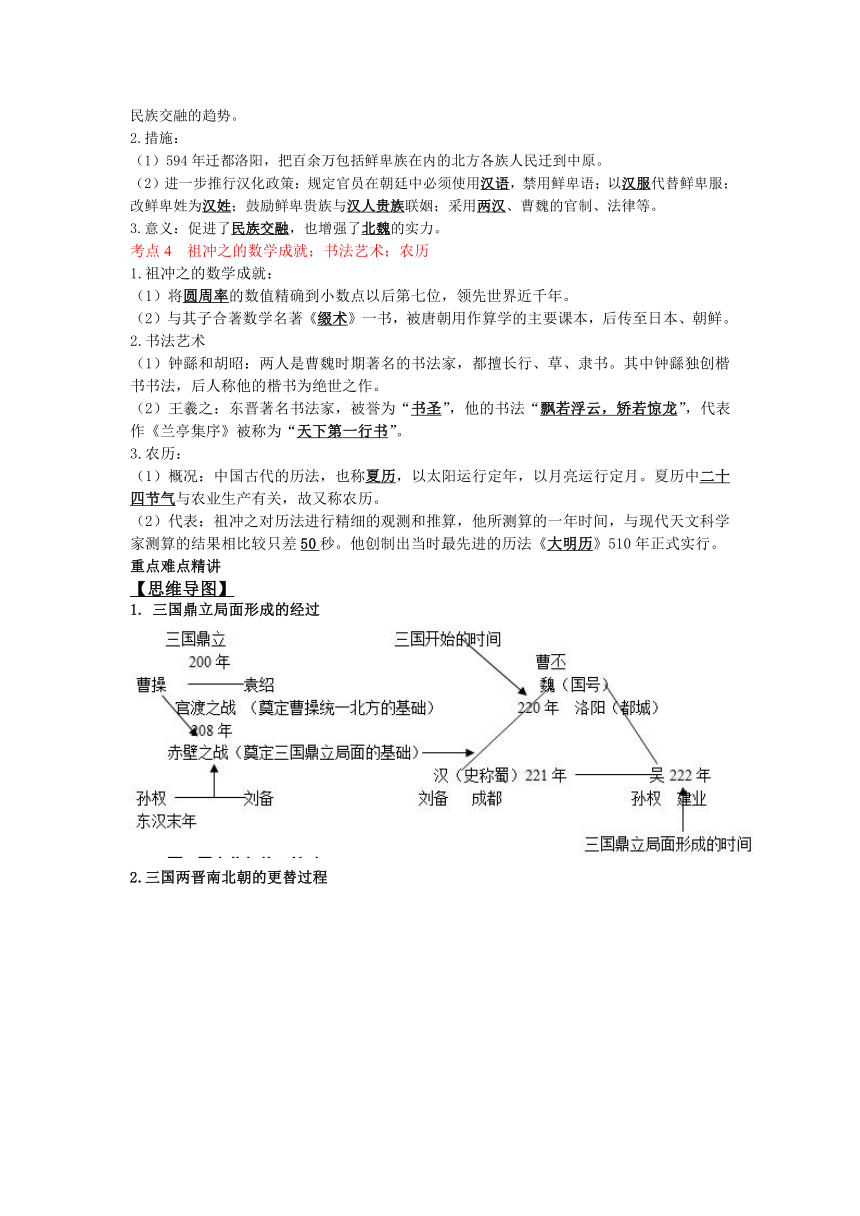

考点1 赤壁之战和三国鼎立

1.赤壁之战

(1)时间、地点:208年,赤壁

(2)交战双方:曹操——孙刘联军

(3)结果:孙刘联军以少胜多,以弱胜强,曹操只好退回北方。

(4)意义:为三国鼎立局面的的形成奠定了基础。

2.三国鼎立

(1)背景:赤壁之战后,曹操完成北方的统一;刘备占领两湖大部分地区后,又占领四川、云贵地区;孙权将势力延伸到福建、广东,抢夺了刘备的湖北、湖南的势力范围。

(2)形成:

政权 建立时间 建立者 都城

魏 220年 曹丕 洛阳

蜀(蜀汉) 221年 刘备 成都

吴 222年 孙权 建业

注:222年,孙权称王;229年,孙权称帝,有学者认为吴国建立的时间是229年。

考点2 人口南迁和江南地区的开发

1.人口的南迁

(1)原因:西晋末年以来,北方长期战乱,南方相对比较安定。

(2)概况:北方和西北少数民族迁往中原地区,中原汉人迁往江南和更南的地区。

(3)影响:给江南地区带去先进的生产技术,增加了那里的劳动力,促进了江南地区的开发。

2.江南地区的开发

(1)时间:三国两晋南北朝时期。

(2)原因:

①政治原因:东汉末年以来,北方长期战乱,南方相对安定。

②经济原因:北方汉人大批南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。

③自然条件:江南地区自然地理环境较北方优越,适合发展农业。

(3)表现:

①农业:大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程;农业生产技术有了很大的改进,包括推广和改进犁耕,实行精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。例如:水稻由原来的直播变成育秧移栽,这是水稻生产技术的重大进步;普遍实行了麦稻兼作,五岭以南地区还种植了双季稻,使谷物产量有了很大的提高;此外,还发展种桑养蚕、培植果木、种植药材等,实行农业的多种经营。

②手工业:快速进步。在缫丝、织布、制瓷、治铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

③商业:南朝时的建康,人口众多,是当时商业最为活跃的大都市。

考点3 北魏孝文帝改革

1.背景: 439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。与此同时,北方出现了民族交融的趋势。

2.措施:

(1)594年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。

(2)进一步推行汉化政策:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻;采用两汉、曹魏的官制、法律等。

3.意义:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

考点4 祖冲之的数学成就;书法艺术;农历

1.祖冲之的数学成就:

(1)将圆周率的数值精确到小数点以后第七位,领先世界近千年。

(2)与其子合著数学名著《缀术》一书,被唐朝用作算学的主要课本,后传至日本、朝鲜。

2.书法艺术

(1)钟繇和胡昭:两人是曹魏时期著名的书法家,都擅长行、草、隶书。其中钟繇独创楷书书法,后人称他的楷书为绝世之作。

(2)王羲之:东晋著名书法家,被誉为“书圣”,他的书法“飘若浮云,矫若惊龙”,代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

3.农历:

(1)概况:中国古代的历法,也称夏历,以太阳运行定年,以月亮运行定月。夏历中二十四节气与农业生产有关,故又称农历。

(2)代表:祖冲之对历法进行精细的观测和推算,他所测算的一年时间,与现代天文科学家测算的结果相比较只差50秒。他创制出当时最先进的历法《大明历》510年正式实行。

重点难点精讲

【思维导图】

三国鼎立局面形成的经过

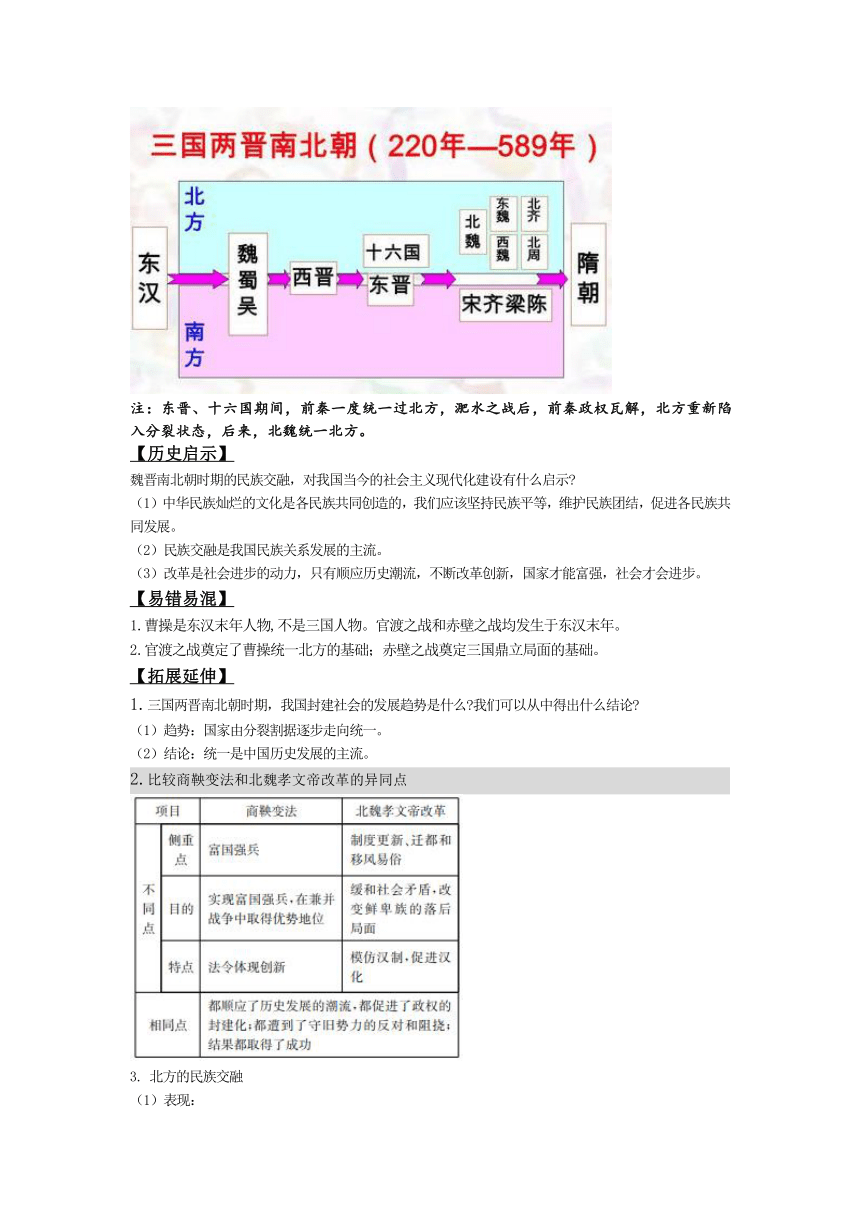

2.三国两晋南北朝的更替过程

注:东晋、十六国期间,前秦一度统一过北方,淝水之战后,前秦政权瓦解,北方重新陷入分裂状态,后来,北魏统一北方。

【历史启示】

魏晋南北朝时期的民族交融,对我国当今的社会主义现代化建设有什么启示

(1)中华民族灿烂的文化是各民族共同创造的,我们应该坚持民族平等,维护民族团结,促进各民族共同发展。

(2)民族交融是我国民族关系发展的主流。

(3)改革是社会进步的动力,只有顺应历史潮流,不断改革创新,国家才能富强,社会才会进步。

【易错易混】

1.曹操是东汉末年人物,不是三国人物。官渡之战和赤壁之战均发生于东汉末年。

2.官渡之战奠定了曹操统一北方的基础;赤壁之战奠定三国鼎立局面的基础。

【拓展延伸】

1.三国两晋南北朝时期,我国封建社会的发展趋势是什么 我们可以从中得出什么结论

(1)趋势:国家由分裂割据逐步走向统一。

(2)结论:统一是中国历史发展的主流。

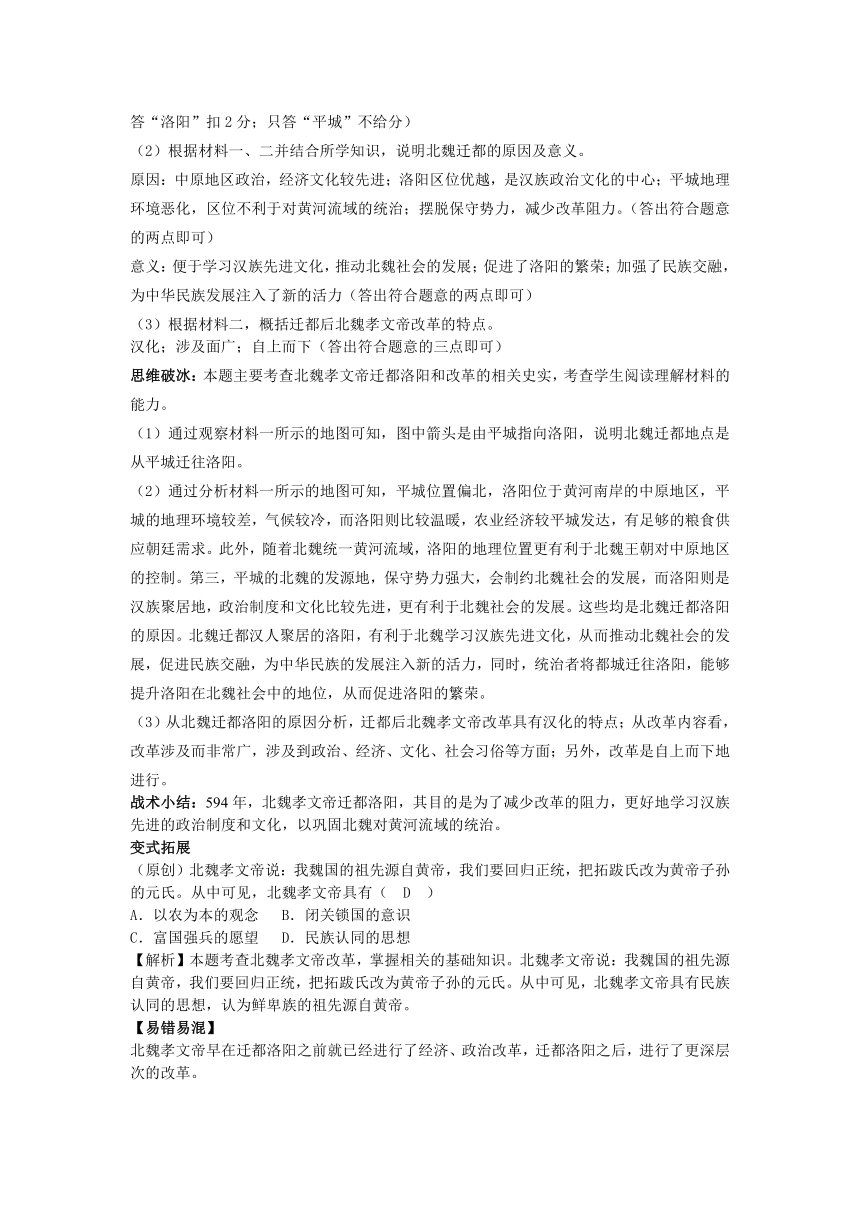

2.比较商鞅变法和北魏孝文帝改革的异同点

3. 北方的民族交融

(1)表现:

①经济上:魏晋以来,内迁各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居生活,他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产;汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装、用具等,融入到汉族的生活中。

②政治上:十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度,这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

③文化上:交流日益频繁。西晋时期内迁各族大多使用已使用汉语,北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言;西北民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱,尤其是在民族心理上,随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

(2)影响:北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

【历史评价】

1.评价三国鼎立的局面:

三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向统一的过渡阶段,是天下大乱后的局部统一。并存的三个政权,为了战胜对方,都采取了一系列恢复和发展生产的措施,从而促进了经济的恢复和发展,为日后西晋统一全国奠定了基础。

2.关于对北魏孝文帝及其改革的历史评价

孝文帝改革,学习汉族先进的政治制度和文化,加快了北方各族的封建化进程,促进了民族交融,同时增强了北魏的实力,为日后北周统一北方,以及隋朝统一全国奠定了基础。因此,北魏孝文帝是我国历史上一位杰出的封建帝王,是一位有魄力的改革家。

典例分析

【考情分析】

本主题近3年3考,主要以选择题进行考查,分值2分。

【考点跟踪】

跟踪 (理解)初步理解北魏孝文帝改革促进了民族交融。

【典例】阅读材料,完成下列要求。

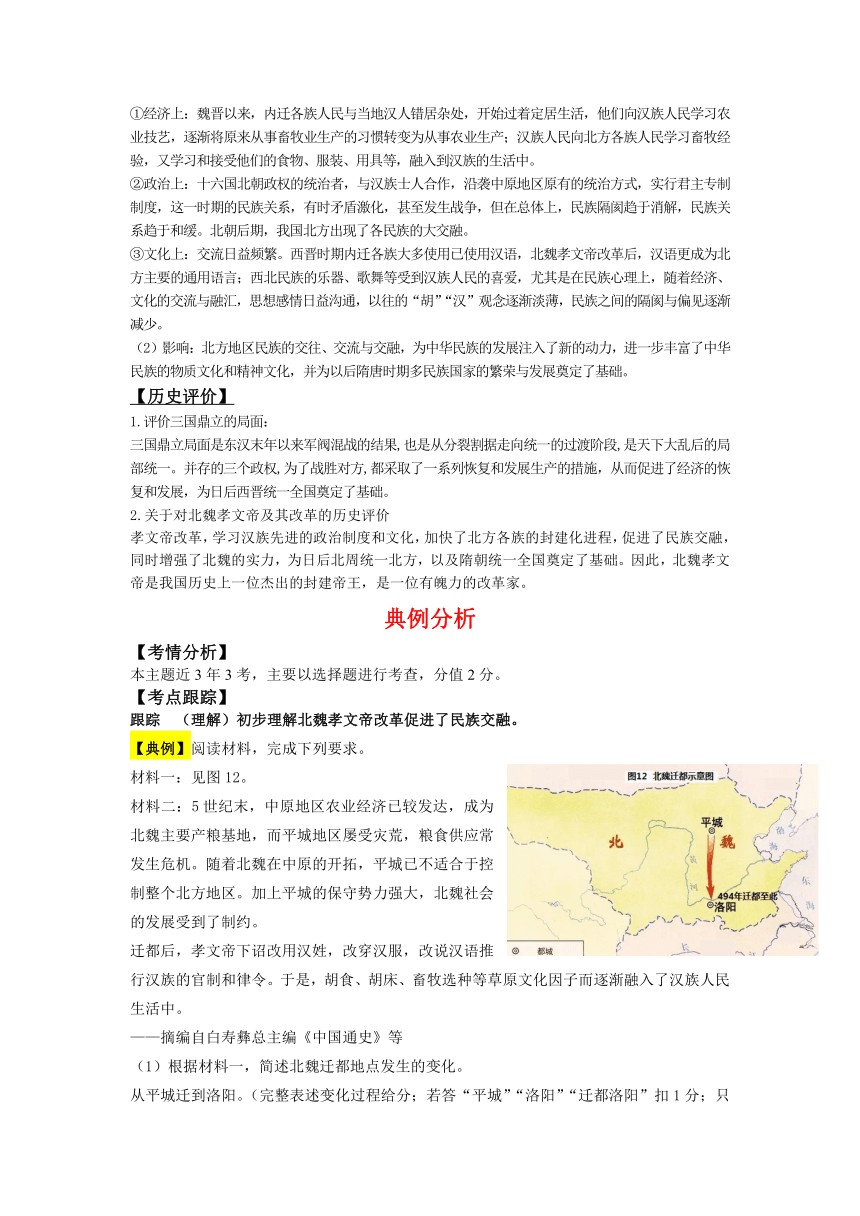

材料一:见图12。

材料二:5世纪末,中原地区农业经济已较发达,成为北魏主要产粮基地,而平城地区屡受灾荒,粮食供应常发生危机。随着北魏在中原的开拓,平城已不适合于控制整个北方地区。加上平城的保守势力强大,北魏社会的发展受到了制约。

迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉语推行汉族的官制和律令。于是,胡食、胡床、畜牧选种等草原文化因子而逐渐融入了汉族人民生活中。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料一,简述北魏迁都地点发生的变化。

从平城迁到洛阳。(完整表述变化过程给分;若答“平城”“洛阳”“迁都洛阳”扣1分;只答“洛阳”扣2分;只答“平城”不给分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明北魏迁都的原因及意义。

原因:中原地区政治,经济文化较先进;洛阳区位优越,是汉族政治文化的中心;平城地理环境恶化,区位不利于对黄河流域的统治;摆脱保守势力,减少改革阻力。(答出符合题意的两点即可)

意义:便于学习汉族先进文化,推动北魏社会的发展;促进了洛阳的繁荣;加强了民族交融,为中华民族发展注入了新的活力(答出符合题意的两点即可)

(3)根据材料二,概括迁都后北魏孝文帝改革的特点。

汉化;涉及面广;自上而下(答出符合题意的三点即可)

思维破冰:本题主要考查北魏孝文帝迁都洛阳和改革的相关史实,考查学生阅读理解材料的能力。

(1)通过观察材料一所示的地图可知,图中箭头是由平城指向洛阳,说明北魏迁都地点是从平城迁往洛阳。

(2)通过分析材料一所示的地图可知,平城位置偏北,洛阳位于黄河南岸的中原地区,平城的地理环境较差,气候较冷,而洛阳则比较温暖,农业经济较平城发达,有足够的粮食供应朝廷需求。此外,随着北魏统一黄河流域,洛阳的地理位置更有利于北魏王朝对中原地区的控制。第三,平城的北魏的发源地,保守势力强大,会制约北魏社会的发展,而洛阳则是汉族聚居地,政治制度和文化比较先进,更有利于北魏社会的发展。这些均是北魏迁都洛阳的原因。北魏迁都汉人聚居的洛阳,有利于北魏学习汉族先进文化,从而推动北魏社会的发展,促进民族交融,为中华民族的发展注入新的活力,同时,统治者将都城迁往洛阳,能够提升洛阳在北魏社会中的地位,从而促进洛阳的繁荣。

(3)从北魏迁都洛阳的原因分析,迁都后北魏孝文帝改革具有汉化的特点;从改革内容看,改革涉及而非常广,涉及到政治、经济、文化、社会习俗等方面;另外,改革是自上而下地进行。

战术小结:594年,北魏孝文帝迁都洛阳,其目的是为了减少改革的阻力,更好地学习汉族先进的政治制度和文化,以巩固北魏对黄河流域的统治。

变式拓展

(原创)北魏孝文帝说:我魏国的祖先源自黄帝,我们要回归正统,把拓跋氏改为黄帝子孙的元氏。从中可见,北魏孝文帝具有( D )

A.以农为本的观念 B.闭关锁国的意识

C.富国强兵的愿望 D.民族认同的思想

【解析】本题考查北魏孝文帝改革,掌握相关的基础知识。北魏孝文帝说:我魏国的祖先源自黄帝,我们要回归正统,把拓跋氏改为黄帝子孙的元氏。从中可见,北魏孝文帝具有民族认同的思想,认为鲜卑族的祖先源自黄帝。

【易错易混】

北魏孝文帝早在迁都洛阳之前就已经进行了经济、政治改革,迁都洛阳之后,进行了更深层次的改革。

课堂演练

模拟演练

1.以下示意图反映出( )

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.统一趋势不断加强 D.魏晋时期政权并立

2.图1是西晋末年至南朝时期北方人口迁徙示意图。这一时期的人口迁徙( )

A.源于自然灾害 B.促进了江南地区的开发

C.阻碍民族交融 D.推动经济重心南移完成

3.“……鲜卑族贵族集中在平城,保守势力顽固,推行汉化政策阻力大,于是孝文帝把都城迁到洛阳。”这句话表达了( )

A.北魏迁都遇到的困难 B.北魏迁都的条件

C.北魏迁都的原因 D.汉化措施的问题

4.中国书法已成为中国文化的代表性符号,2009年入选世界非物质文化遗产。中国古代杰出的书法家中被后人誉为“书圣”的是( )

A.钟繇 B.王羲之 C.颜真卿 D.欧阳询

5.“以六躯之一面乘一弧半径,三之,得十二解之幂。……割之又割,以至于不可割。”以此为基础,取得领先世界近千年成果的是( )

A.华佗 B.祖冲之 C.毕昇 D.汤显祖

6.阅读下列图文材料,结合所学知识回答问题。

材料一见图

材料二 成皋之战、昆阳之战、官渡之战、赤壁之战、淝水之战等等有名的大战,“都是双方强弱不同,弱者先让一步,后发制人,因而战胜的。”

﹣﹣摘编自毛泽东《中国革命战争的战略问题》

(1)在上述“有名的大战”中,“弱者”战胜强者的共同策略是什么?在如图所示“大战”中,强者是指哪一方?弱者是怎样战胜强者的?

材料三 数百年来,历史学界对于“赤壁之战”发生的地点问题多有争论,诸说并起,被传媒称为“新赤壁大战”。根据诸说认定的湖北省各个不同地点进行统计,至少有七种“赤壁说”:蒲圻[qí]说、黄州说、钟祥说、武昌说、汉阳说、汉川说、嘉鱼说。从当代观点来看,争论的焦点在蒲圻说和嘉鱼说之间。

﹣﹣摘编自国际在线

(2)赤壁之战发生的地点在今天的哪一省份?目前,“新赤壁大战”的焦点是围绕哪两个地点的争论?历史学界对“赤壁之战”发生的地点争论不休的原因是什么?

(3)从赤壁之战中,你能吸取到什么经验教训?

课时提升练习

1.2017年10月30日至11月1日,国家大剧院十周年戏曲邀请展的舞台上,迎来大剧院首部原创京剧《赤壁》,再次以磅礴的气势重现赤壁之战的历史风云。在这一戏剧舞台中可以看到的场景是( )

A.袁绍大战曹操 B.周瑜大败诸葛亮

C.火烧曹营 D.曹丕称帝

2.右图是三国鼎立形势图。三国鼎立局面形成时间是( )

A.208年

B.220年

C.221年

D.229年

3.《史记 货殖列传》记载“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨无集聚而多贫”。但在汉以后的三国两晋南北朝时期江南地区得到了开发。下列不属于这一时期江南地区得以开发的因素的是( )

A.江南地区自然条件优越 B.北方人的南迁

C.江南地区社会比较安定 D.经济重心的南移

4.西晋末年出现的大规模的移民潮,其迁徙的主要方向是( )

A.向南 B.向西 C.向东 D.向北

5.我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮发生于( )

A.东汉末年 B.春秋战国时期

C.西晋末年 D.三国时期

6.历史图片往往能再现当时的历史现象。如图反映出的历史现象是( )

A.民族交融 B.中外交往 C.政权分立 D.江南的开发

7.楷书也叫正楷、真书、正书。由隶书逐渐演变而来,更趋简化,横平竖直。《辞海》解释说它“形体方正,笔画平直,可作楷模”。这种汉字字体,就是现在通行的汉字手写正体字。此字体是由谁独创的?( )

A.胡昭 B.锺繇 C.王羲之 D.顾恺之

8.“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”这首诗称赞的历史人物是( )

A.祖冲之 B.贾思勰 C.顾恺之 D.王羲之

9.农历是中国的传统历法,这种历法安排了二十四气以指导农业生产活动。如通常将节气注明在日期的下方。注有节气的日期有( )

A.5月1日 5月4日 B.5月4日 5月6日

C.5月6日 5月12日 D.5月6日 5月21日

10.阅读材料,完成下列要求:

材料一:三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……以匈奴人灭西晋为序幕,各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此争战、人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮。

材料二:东晋和南朝时,兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。水稻产量提高,除了主要种植水稻外,还普遍实行麦稻兼做……江南地区的经济迅速发展起来。

材料三:(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔(庄稼成熟),则数郡忘饥。

﹣﹣《宋书》

(1)材料一中“大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮。”的主要原因是什么?

(2)材料一中“大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮。”与材料二中“江南地区的经济迅速发展起来”二者之间是什么关系?

(3)除材料二中的因素外,你认为江南地区经济得到进一步发展的原因还有哪些?

(4)依据材料和所学知识,列举江南经济开发在农业上、手工业、商业上的成就各一例。

(5)材料三描述了江南地区开发的状况,据此说一说江南地区的开发对我国经济的发展起到了怎样的作用?

参考答案

课堂演练

模拟演练

1.【解析】选C。该图描述了东汉末年军阀割据混战到三国鼎立局面,再到西晋统一全国的进程,这反映出统一趋势不断加强。

2.【解析】选B。通过观察分析图1可知,西晋末年,北方人口是向南迁徙的,北民南迁给江南地区带来了劳动力、先进的生产工具和生产技术,从而促进了江南地区的开发。

2.【解析】选C。本题主要考查学生对孝文帝改革相关知识的掌握。材料指出了平城保守势力顽固,推行汉化政策阻力大,因此北魏孝文帝才会迁都洛阳,以便更好地学习和接受汉族先进的文化。由此可见,这句话表达了北魏迁都的原因。

3.B

4.B

5.【解析】本题以赤壁之战形势图为切入点,考查赤壁之战。

(1)由“都是双方强弱不同,弱者先让一步,后发制人,因而战胜的。”可以看出,“弱者”战胜强者的共同策略是先让一步,后发制人。由图中“赤壁;曹操军;孙权、刘备军”可知,图中“大战”指的是赤壁大战。赤壁大战中强者是曹军,兵力二十万,弱者是孙刘联军,兵力不足五万。孙刘联军通过火攻的办法,以少胜多,战胜曹军。

(2)由“根据诸说认定的湖北省各个不同地点进行统计,至少有七种赤壁说”可知,赤壁之战发生的地点在今天湖北省。由“从当代观点来看,争论的焦点在蒲圻说和嘉鱼说之间”可知,目前,“新赤壁大战”的焦点是围绕在蒲圻和嘉鱼两个地点的争论?历史学界对“赤壁之战”发生的地点争论不休的原因是赤壁之战发生久远,史书记载的模糊性。

(3)开放性试题,言之有理即可。赤壁之战曹军战败的原因之一是曹操骄傲自大,轻敌。因此启法是做任何事情,都不要骄傲自满。

答案:(1)先让一步,后发制人;曹军;孙刘联军通过火攻的办法,以少胜多,战胜曹军。

(2)湖北省;蒲圻和嘉鱼;赤壁之战发生久远;史书记载的模糊性。

(3)做任何事情,都不要骄傲自满。

课时提升练习

1.C

2.D

3.【解析】选D。本题以《史记 货殖列传》的内容记载为切入点,主要考查我国古代经济重心南移的知识。汉朝时期,江南地区尚未开发,经济比较落后。魏晋南北朝时期以来,由于北方人的南迁等原因,江南地区得到开发,经济得到发展,我国的经济重心南移到江南地区。D选项符合题意。

4.A

5.C

6.A

7.B

8.A

9.D

10.【解析】本题主要考查人口迁徙和江南开发的史实,考查学生阅读理解材料的能力。

(1)据材料一“彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠杀,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮”可知,当时大量北方人口南下的主要原因是北方多战乱,南方相对稳定。

(2)材料一中大量北方人口南下,补充了南方的劳动力,南迁人口带来了中原地区先进的生产工具和经验,人口南迁促进了材料二中江南地区的开发。

(3)江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,具有发展农业的优越条件;江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定;南北方劳动人民的共同努力等也是重要因素。

(4)农业上:大量荒地被开垦出来,修建许多水利工程;农业技术有很大改进;推广和改进犁耕;推广选中、育种、田间管理和施用粪肥等生产技术;水稻育秧移栽;麦稻兼做;实行农业多种经营等(任选一项2分)手工业:缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面取得显著进步(任选一项2分)商业:南朝的建康是当时商业最为活跃的大都市。

(5)江南经济得到开放的原因是北方战乱频繁而南方相对稳定,这表明要想促进经济发展,首先国家要高度重视经济的发展,以经济建设为中心,制定保驾护航的政策和措施,其次,要维护国内安定团结的经济建设的环境等言之有理即可。

答案:

(1)北方多战乱,南方相对安定。

(2)因果关系。北方人南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使江南地区得到开发。

(3)北方人南迁,给江南地区输送了大量劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;南方社会比较安定;南方自然条件优越。

(4)农业上:大量荒地被开垦出来,修建许多水利工程;农业技术有很大改进;推广和改进犁耕;推广选中、育种、田间管理和施用粪肥等生产技术;水稻育秧移栽;麦稻兼做;实行农业多种经营等(任选一项2分)手工业:缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面取得显著进步(任选一项2分)商业:南朝的建康是当时商业最为活跃的大都市。

(5)江南经济的开发对我国古代经济重心的南移奠定了基础。

专题四 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

知识梳理

考点知识梳理

考点1 赤壁之战和三国鼎立

1.赤壁之战

(1)时间、地点:208年,赤壁

(2)交战双方:曹操——孙刘联军

(3)结果:孙刘联军以少胜多,以弱胜强,曹操只好退回北方。

(4)意义:为三国鼎立局面的的形成奠定了基础。

2.三国鼎立

(1)背景:赤壁之战后,曹操完成北方的统一;刘备占领两湖大部分地区后,又占领四川、云贵地区;孙权将势力延伸到福建、广东,抢夺了刘备的湖北、湖南的势力范围。

(2)形成:

政权 建立时间 建立者 都城

魏 220年 曹丕 洛阳

蜀(蜀汉) 221年 刘备 成都

吴 222年 孙权 建业

注:222年,孙权称王;229年,孙权称帝,有学者认为吴国建立的时间是229年。

考点2 人口南迁和江南地区的开发

1.人口的南迁

(1)原因:西晋末年以来,北方长期战乱,南方相对比较安定。

(2)概况:北方和西北少数民族迁往中原地区,中原汉人迁往江南和更南的地区。

(3)影响:给江南地区带去先进的生产技术,增加了那里的劳动力,促进了江南地区的开发。

2.江南地区的开发

(1)时间:三国两晋南北朝时期。

(2)原因:

①政治原因:东汉末年以来,北方长期战乱,南方相对安定。

②经济原因:北方汉人大批南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。

③自然条件:江南地区自然地理环境较北方优越,适合发展农业。

(3)表现:

①农业:大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程;农业生产技术有了很大的改进,包括推广和改进犁耕,实行精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。例如:水稻由原来的直播变成育秧移栽,这是水稻生产技术的重大进步;普遍实行了麦稻兼作,五岭以南地区还种植了双季稻,使谷物产量有了很大的提高;此外,还发展种桑养蚕、培植果木、种植药材等,实行农业的多种经营。

②手工业:快速进步。在缫丝、织布、制瓷、治铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

③商业:南朝时的建康,人口众多,是当时商业最为活跃的大都市。

考点3 北魏孝文帝改革

1.背景: 439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。与此同时,北方出现了民族交融的趋势。

2.措施:

(1)594年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。

(2)进一步推行汉化政策:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻;采用两汉、曹魏的官制、法律等。

3.意义:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

考点4 祖冲之的数学成就;书法艺术;农历

1.祖冲之的数学成就:

(1)将圆周率的数值精确到小数点以后第七位,领先世界近千年。

(2)与其子合著数学名著《缀术》一书,被唐朝用作算学的主要课本,后传至日本、朝鲜。

2.书法艺术

(1)钟繇和胡昭:两人是曹魏时期著名的书法家,都擅长行、草、隶书。其中钟繇独创楷书书法,后人称他的楷书为绝世之作。

(2)王羲之:东晋著名书法家,被誉为“书圣”,他的书法“飘若浮云,矫若惊龙”,代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

3.农历:

(1)概况:中国古代的历法,也称夏历,以太阳运行定年,以月亮运行定月。夏历中二十四节气与农业生产有关,故又称农历。

(2)代表:祖冲之对历法进行精细的观测和推算,他所测算的一年时间,与现代天文科学家测算的结果相比较只差50秒。他创制出当时最先进的历法《大明历》510年正式实行。

重点难点精讲

【思维导图】

三国鼎立局面形成的经过

2.三国两晋南北朝的更替过程

注:东晋、十六国期间,前秦一度统一过北方,淝水之战后,前秦政权瓦解,北方重新陷入分裂状态,后来,北魏统一北方。

【历史启示】

魏晋南北朝时期的民族交融,对我国当今的社会主义现代化建设有什么启示

(1)中华民族灿烂的文化是各民族共同创造的,我们应该坚持民族平等,维护民族团结,促进各民族共同发展。

(2)民族交融是我国民族关系发展的主流。

(3)改革是社会进步的动力,只有顺应历史潮流,不断改革创新,国家才能富强,社会才会进步。

【易错易混】

1.曹操是东汉末年人物,不是三国人物。官渡之战和赤壁之战均发生于东汉末年。

2.官渡之战奠定了曹操统一北方的基础;赤壁之战奠定三国鼎立局面的基础。

【拓展延伸】

1.三国两晋南北朝时期,我国封建社会的发展趋势是什么 我们可以从中得出什么结论

(1)趋势:国家由分裂割据逐步走向统一。

(2)结论:统一是中国历史发展的主流。

2.比较商鞅变法和北魏孝文帝改革的异同点

3. 北方的民族交融

(1)表现:

①经济上:魏晋以来,内迁各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居生活,他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产;汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装、用具等,融入到汉族的生活中。

②政治上:十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度,这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

③文化上:交流日益频繁。西晋时期内迁各族大多使用已使用汉语,北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言;西北民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱,尤其是在民族心理上,随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

(2)影响:北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

【历史评价】

1.评价三国鼎立的局面:

三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向统一的过渡阶段,是天下大乱后的局部统一。并存的三个政权,为了战胜对方,都采取了一系列恢复和发展生产的措施,从而促进了经济的恢复和发展,为日后西晋统一全国奠定了基础。

2.关于对北魏孝文帝及其改革的历史评价

孝文帝改革,学习汉族先进的政治制度和文化,加快了北方各族的封建化进程,促进了民族交融,同时增强了北魏的实力,为日后北周统一北方,以及隋朝统一全国奠定了基础。因此,北魏孝文帝是我国历史上一位杰出的封建帝王,是一位有魄力的改革家。

典例分析

【考情分析】

本主题近3年3考,主要以选择题进行考查,分值2分。

【考点跟踪】

跟踪 (理解)初步理解北魏孝文帝改革促进了民族交融。

【典例】阅读材料,完成下列要求。

材料一:见图12。

材料二:5世纪末,中原地区农业经济已较发达,成为北魏主要产粮基地,而平城地区屡受灾荒,粮食供应常发生危机。随着北魏在中原的开拓,平城已不适合于控制整个北方地区。加上平城的保守势力强大,北魏社会的发展受到了制约。

迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉语推行汉族的官制和律令。于是,胡食、胡床、畜牧选种等草原文化因子而逐渐融入了汉族人民生活中。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料一,简述北魏迁都地点发生的变化。

从平城迁到洛阳。(完整表述变化过程给分;若答“平城”“洛阳”“迁都洛阳”扣1分;只答“洛阳”扣2分;只答“平城”不给分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明北魏迁都的原因及意义。

原因:中原地区政治,经济文化较先进;洛阳区位优越,是汉族政治文化的中心;平城地理环境恶化,区位不利于对黄河流域的统治;摆脱保守势力,减少改革阻力。(答出符合题意的两点即可)

意义:便于学习汉族先进文化,推动北魏社会的发展;促进了洛阳的繁荣;加强了民族交融,为中华民族发展注入了新的活力(答出符合题意的两点即可)

(3)根据材料二,概括迁都后北魏孝文帝改革的特点。

汉化;涉及面广;自上而下(答出符合题意的三点即可)

思维破冰:本题主要考查北魏孝文帝迁都洛阳和改革的相关史实,考查学生阅读理解材料的能力。

(1)通过观察材料一所示的地图可知,图中箭头是由平城指向洛阳,说明北魏迁都地点是从平城迁往洛阳。

(2)通过分析材料一所示的地图可知,平城位置偏北,洛阳位于黄河南岸的中原地区,平城的地理环境较差,气候较冷,而洛阳则比较温暖,农业经济较平城发达,有足够的粮食供应朝廷需求。此外,随着北魏统一黄河流域,洛阳的地理位置更有利于北魏王朝对中原地区的控制。第三,平城的北魏的发源地,保守势力强大,会制约北魏社会的发展,而洛阳则是汉族聚居地,政治制度和文化比较先进,更有利于北魏社会的发展。这些均是北魏迁都洛阳的原因。北魏迁都汉人聚居的洛阳,有利于北魏学习汉族先进文化,从而推动北魏社会的发展,促进民族交融,为中华民族的发展注入新的活力,同时,统治者将都城迁往洛阳,能够提升洛阳在北魏社会中的地位,从而促进洛阳的繁荣。

(3)从北魏迁都洛阳的原因分析,迁都后北魏孝文帝改革具有汉化的特点;从改革内容看,改革涉及而非常广,涉及到政治、经济、文化、社会习俗等方面;另外,改革是自上而下地进行。

战术小结:594年,北魏孝文帝迁都洛阳,其目的是为了减少改革的阻力,更好地学习汉族先进的政治制度和文化,以巩固北魏对黄河流域的统治。

变式拓展

(原创)北魏孝文帝说:我魏国的祖先源自黄帝,我们要回归正统,把拓跋氏改为黄帝子孙的元氏。从中可见,北魏孝文帝具有( D )

A.以农为本的观念 B.闭关锁国的意识

C.富国强兵的愿望 D.民族认同的思想

【解析】本题考查北魏孝文帝改革,掌握相关的基础知识。北魏孝文帝说:我魏国的祖先源自黄帝,我们要回归正统,把拓跋氏改为黄帝子孙的元氏。从中可见,北魏孝文帝具有民族认同的思想,认为鲜卑族的祖先源自黄帝。

【易错易混】

北魏孝文帝早在迁都洛阳之前就已经进行了经济、政治改革,迁都洛阳之后,进行了更深层次的改革。

课堂演练

模拟演练

1.以下示意图反映出( )

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.统一趋势不断加强 D.魏晋时期政权并立

2.图1是西晋末年至南朝时期北方人口迁徙示意图。这一时期的人口迁徙( )

A.源于自然灾害 B.促进了江南地区的开发

C.阻碍民族交融 D.推动经济重心南移完成

3.“……鲜卑族贵族集中在平城,保守势力顽固,推行汉化政策阻力大,于是孝文帝把都城迁到洛阳。”这句话表达了( )

A.北魏迁都遇到的困难 B.北魏迁都的条件

C.北魏迁都的原因 D.汉化措施的问题

4.中国书法已成为中国文化的代表性符号,2009年入选世界非物质文化遗产。中国古代杰出的书法家中被后人誉为“书圣”的是( )

A.钟繇 B.王羲之 C.颜真卿 D.欧阳询

5.“以六躯之一面乘一弧半径,三之,得十二解之幂。……割之又割,以至于不可割。”以此为基础,取得领先世界近千年成果的是( )

A.华佗 B.祖冲之 C.毕昇 D.汤显祖

6.阅读下列图文材料,结合所学知识回答问题。

材料一见图

材料二 成皋之战、昆阳之战、官渡之战、赤壁之战、淝水之战等等有名的大战,“都是双方强弱不同,弱者先让一步,后发制人,因而战胜的。”

﹣﹣摘编自毛泽东《中国革命战争的战略问题》

(1)在上述“有名的大战”中,“弱者”战胜强者的共同策略是什么?在如图所示“大战”中,强者是指哪一方?弱者是怎样战胜强者的?

材料三 数百年来,历史学界对于“赤壁之战”发生的地点问题多有争论,诸说并起,被传媒称为“新赤壁大战”。根据诸说认定的湖北省各个不同地点进行统计,至少有七种“赤壁说”:蒲圻[qí]说、黄州说、钟祥说、武昌说、汉阳说、汉川说、嘉鱼说。从当代观点来看,争论的焦点在蒲圻说和嘉鱼说之间。

﹣﹣摘编自国际在线

(2)赤壁之战发生的地点在今天的哪一省份?目前,“新赤壁大战”的焦点是围绕哪两个地点的争论?历史学界对“赤壁之战”发生的地点争论不休的原因是什么?

(3)从赤壁之战中,你能吸取到什么经验教训?

课时提升练习

1.2017年10月30日至11月1日,国家大剧院十周年戏曲邀请展的舞台上,迎来大剧院首部原创京剧《赤壁》,再次以磅礴的气势重现赤壁之战的历史风云。在这一戏剧舞台中可以看到的场景是( )

A.袁绍大战曹操 B.周瑜大败诸葛亮

C.火烧曹营 D.曹丕称帝

2.右图是三国鼎立形势图。三国鼎立局面形成时间是( )

A.208年

B.220年

C.221年

D.229年

3.《史记 货殖列传》记载“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨无集聚而多贫”。但在汉以后的三国两晋南北朝时期江南地区得到了开发。下列不属于这一时期江南地区得以开发的因素的是( )

A.江南地区自然条件优越 B.北方人的南迁

C.江南地区社会比较安定 D.经济重心的南移

4.西晋末年出现的大规模的移民潮,其迁徙的主要方向是( )

A.向南 B.向西 C.向东 D.向北

5.我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮发生于( )

A.东汉末年 B.春秋战国时期

C.西晋末年 D.三国时期

6.历史图片往往能再现当时的历史现象。如图反映出的历史现象是( )

A.民族交融 B.中外交往 C.政权分立 D.江南的开发

7.楷书也叫正楷、真书、正书。由隶书逐渐演变而来,更趋简化,横平竖直。《辞海》解释说它“形体方正,笔画平直,可作楷模”。这种汉字字体,就是现在通行的汉字手写正体字。此字体是由谁独创的?( )

A.胡昭 B.锺繇 C.王羲之 D.顾恺之

8.“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”这首诗称赞的历史人物是( )

A.祖冲之 B.贾思勰 C.顾恺之 D.王羲之

9.农历是中国的传统历法,这种历法安排了二十四气以指导农业生产活动。如通常将节气注明在日期的下方。注有节气的日期有( )

A.5月1日 5月4日 B.5月4日 5月6日

C.5月6日 5月12日 D.5月6日 5月21日

10.阅读材料,完成下列要求:

材料一:三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……以匈奴人灭西晋为序幕,各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此争战、人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮。

材料二:东晋和南朝时,兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。水稻产量提高,除了主要种植水稻外,还普遍实行麦稻兼做……江南地区的经济迅速发展起来。

材料三:(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔(庄稼成熟),则数郡忘饥。

﹣﹣《宋书》

(1)材料一中“大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮。”的主要原因是什么?

(2)材料一中“大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮。”与材料二中“江南地区的经济迅速发展起来”二者之间是什么关系?

(3)除材料二中的因素外,你认为江南地区经济得到进一步发展的原因还有哪些?

(4)依据材料和所学知识,列举江南经济开发在农业上、手工业、商业上的成就各一例。

(5)材料三描述了江南地区开发的状况,据此说一说江南地区的开发对我国经济的发展起到了怎样的作用?

参考答案

课堂演练

模拟演练

1.【解析】选C。该图描述了东汉末年军阀割据混战到三国鼎立局面,再到西晋统一全国的进程,这反映出统一趋势不断加强。

2.【解析】选B。通过观察分析图1可知,西晋末年,北方人口是向南迁徙的,北民南迁给江南地区带来了劳动力、先进的生产工具和生产技术,从而促进了江南地区的开发。

2.【解析】选C。本题主要考查学生对孝文帝改革相关知识的掌握。材料指出了平城保守势力顽固,推行汉化政策阻力大,因此北魏孝文帝才会迁都洛阳,以便更好地学习和接受汉族先进的文化。由此可见,这句话表达了北魏迁都的原因。

3.B

4.B

5.【解析】本题以赤壁之战形势图为切入点,考查赤壁之战。

(1)由“都是双方强弱不同,弱者先让一步,后发制人,因而战胜的。”可以看出,“弱者”战胜强者的共同策略是先让一步,后发制人。由图中“赤壁;曹操军;孙权、刘备军”可知,图中“大战”指的是赤壁大战。赤壁大战中强者是曹军,兵力二十万,弱者是孙刘联军,兵力不足五万。孙刘联军通过火攻的办法,以少胜多,战胜曹军。

(2)由“根据诸说认定的湖北省各个不同地点进行统计,至少有七种赤壁说”可知,赤壁之战发生的地点在今天湖北省。由“从当代观点来看,争论的焦点在蒲圻说和嘉鱼说之间”可知,目前,“新赤壁大战”的焦点是围绕在蒲圻和嘉鱼两个地点的争论?历史学界对“赤壁之战”发生的地点争论不休的原因是赤壁之战发生久远,史书记载的模糊性。

(3)开放性试题,言之有理即可。赤壁之战曹军战败的原因之一是曹操骄傲自大,轻敌。因此启法是做任何事情,都不要骄傲自满。

答案:(1)先让一步,后发制人;曹军;孙刘联军通过火攻的办法,以少胜多,战胜曹军。

(2)湖北省;蒲圻和嘉鱼;赤壁之战发生久远;史书记载的模糊性。

(3)做任何事情,都不要骄傲自满。

课时提升练习

1.C

2.D

3.【解析】选D。本题以《史记 货殖列传》的内容记载为切入点,主要考查我国古代经济重心南移的知识。汉朝时期,江南地区尚未开发,经济比较落后。魏晋南北朝时期以来,由于北方人的南迁等原因,江南地区得到开发,经济得到发展,我国的经济重心南移到江南地区。D选项符合题意。

4.A

5.C

6.A

7.B

8.A

9.D

10.【解析】本题主要考查人口迁徙和江南开发的史实,考查学生阅读理解材料的能力。

(1)据材料一“彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠杀,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮”可知,当时大量北方人口南下的主要原因是北方多战乱,南方相对稳定。

(2)材料一中大量北方人口南下,补充了南方的劳动力,南迁人口带来了中原地区先进的生产工具和经验,人口南迁促进了材料二中江南地区的开发。

(3)江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,具有发展农业的优越条件;江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定;南北方劳动人民的共同努力等也是重要因素。

(4)农业上:大量荒地被开垦出来,修建许多水利工程;农业技术有很大改进;推广和改进犁耕;推广选中、育种、田间管理和施用粪肥等生产技术;水稻育秧移栽;麦稻兼做;实行农业多种经营等(任选一项2分)手工业:缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面取得显著进步(任选一项2分)商业:南朝的建康是当时商业最为活跃的大都市。

(5)江南经济得到开放的原因是北方战乱频繁而南方相对稳定,这表明要想促进经济发展,首先国家要高度重视经济的发展,以经济建设为中心,制定保驾护航的政策和措施,其次,要维护国内安定团结的经济建设的环境等言之有理即可。

答案:

(1)北方多战乱,南方相对安定。

(2)因果关系。北方人南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使江南地区得到开发。

(3)北方人南迁,给江南地区输送了大量劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;南方社会比较安定;南方自然条件优越。

(4)农业上:大量荒地被开垦出来,修建许多水利工程;农业技术有很大改进;推广和改进犁耕;推广选中、育种、田间管理和施用粪肥等生产技术;水稻育秧移栽;麦稻兼做;实行农业多种经营等(任选一项2分)手工业:缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面取得显著进步(任选一项2分)商业:南朝的建康是当时商业最为活跃的大都市。

(5)江南经济的开发对我国古代经济重心的南移奠定了基础。

同课章节目录