2024-2025学年下学期七年级历史同步练习:第20课 明清时期社会经济的发展(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年下学期七年级历史同步练习:第20课 明清时期社会经济的发展(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 964.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 21:38:57 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年下学期七年级历史同步练习:第20课

一、选择题

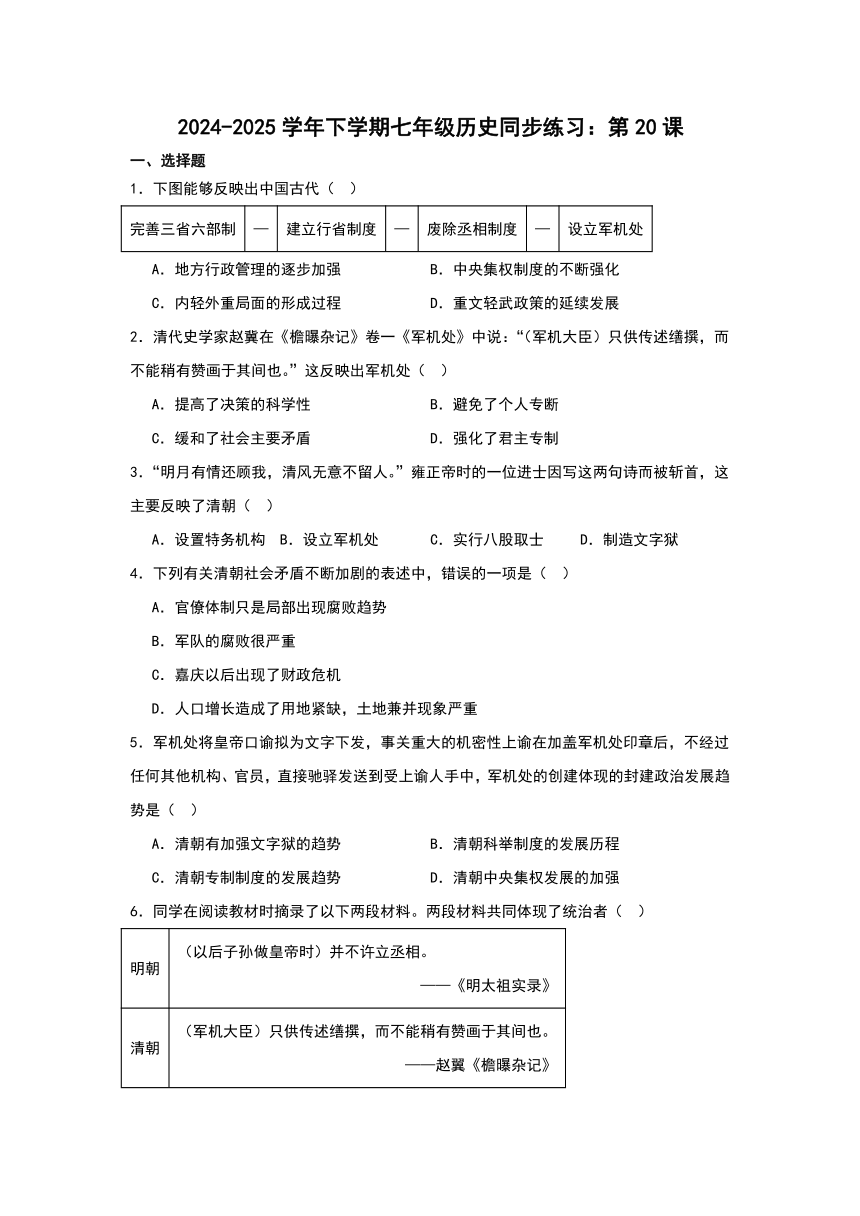

1.下图能够反映出中国古代( )

完善三省六部制 — 建立行省制度 — 废除丞相制度 — 设立军机处

A.地方行政管理的逐步加强 B.中央集权制度的不断强化

C.内轻外重局面的形成过程 D.重文轻武政策的延续发展

2.清代史学家赵冀在《檐曝杂记》卷一《军机处》中说:“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”这反映出军机处( )

A.提高了决策的科学性 B.避免了个人专断

C.缓和了社会主要矛盾 D.强化了君主专制

3.“明月有情还顾我,清风无意不留人。”雍正帝时的一位进士因写这两句诗而被斩首,这主要反映了清朝( )

A.设置特务机构 B.设立军机处 C.实行八股取士 D.制造文字狱

4.下列有关清朝社会矛盾不断加剧的表述中,错误的一项是( )

A.官僚体制只是局部出现腐败趋势

B.军队的腐败很严重

C.嘉庆以后出现了财政危机

D.人口增长造成了用地紧缺,土地兼并现象严重

5.军机处将皇帝口谕拟为文字下发,事关重大的机密性上谕在加盖军机处印章后,不经过任何其他机构、官员,直接驰驿发送到受上谕人手中,军机处的创建体现的封建政治发展趋势是( )

A.清朝有加强文字狱的趋势 B.清朝科举制度的发展历程

C.清朝专制制度的发展趋势 D.清朝中央集权发展的加强

6.同学在阅读教材时摘录了以下两段材料。两段材料共同体现了统治者( )

明朝 (以后子孙做皇帝时)并不许立丞相。 ——《明太祖实录》

清朝 (军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。 ——赵翼《檐曝杂记》

A.整顿地方吏治 B.强化君主专制

C.组织军民抗倭 D.实行闭关锁国

7.清朝康乾时期是我国历史上著名的盛世,乾隆皇帝最宠信大臣和珅,嘉庆皇帝继位后,和珅被赐死,家产被查抄,数额巨大,当时流传“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。这一现象反映了( )

A.专制主义中央集权极度强化 B.清朝康乾盛世下危机初显

C.统一多民族国家进一步巩固 D.清朝前期的社会经济发达

8.“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力,这是导致中枢组织不断变化,以致名实不副的重要原因之一。”“中枢组织”权力不断弱化,最“名实不副”的是设立( )

A.军机处 B.行省 C.郡县 D.议会

9.中国古代某朝代出现了如下经济现象。据此可以推断该朝代是( )

◆鼓励百姓垦荒 ◆出现具有雇佣关系的手工工场 ◆晋商开设票号 ◆只开放广州一处对外通商口岸

A.唐朝 B.元朝 C.明朝 D.清朝

10.英国学者李约瑟在其名著《中国科技史》中,充分肯定了15世纪前中国古代科技处于世界领先地位,但同时又指出:“欧洲在16世纪后,就诞生了现代(实指近代)科学 而中国文明却没有能够在亚洲产生出与此相类似的现代科学。”这表明明清时期( )

A.统治阶级推行重农抑商政策阻碍了商品经济的发展

B.两朝的文化专制统治阻碍了中国科技与思想的发展

C.清代的闭关政策阻碍了中西经济文化的正常交流

D.占统治地位的自然经济和高度集权的君主专制使然

二、简答题

11.阅读材料。君主专制中央集权制度是我国封建社会的一项重要制度。它开创于秦朝,到明清时期发展到顶峰。结合所学知识,回答问题:

(1)为加强中央集权,秦朝、元朝和明朝分别采取什么措施加强对地方的管理?

(2)为加强思想控制,秦朝、汉朝、明朝和清朝分别采取了怎样的措施?

(3)结合明清时期君主专制中央集权的强化,谈谈你的认识?

12.列举清朝前期社会经济出现了哪些新变化?概括清实行闭关锁国政策的原因。分析闭关锁国政策对中国社会发展的影响。

13.七年级学生回答问题。下面是明清时期的大事年表:

时间 事件

1368年 朱元璋称帝,建立明朝。他采取一系列措施从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。

1653年 顺治帝赐予西藏佛教格鲁派首领金册.金印和(A)的封号

1684年 清朝设置(B),隶属福建省

1689年 中俄双方签订《尼布楚条约》

1727年 设置(C),监督西藏地方政务

18世纪前期 雍正年间设立军机处,这一特殊机构便于皇帝独揽朝政

18世纪中期 乾隆帝平定大.小和卓叛乱,设置(D)管辖新疆地区。

(1)请写出表格中A、B、C、D处对应的内容,将大事年表补充完整。

(2)根据上述大事年表,提炼明清时期历史发展的两个主题线索。

14.周报的教授指出,历史上的中央与地方关系就像钟摆一样,一时摆向这边,一时摆向那边。整个国家的治理,很大程度上就是如何处理中央和地方之间的关系。

(1)唐朝时,为明确中央机构的职权与决策程序,进一步完善的制度是什么?

(2)元朝时,掌管全国行政事务、军事事务的中央机构分别是什么?为有效处理中央与地方之间的关系,元朝创立的制度是什么?

(3)明朝时,朱元璋在中央、地方设立的机构分别什么?清朝时,统治者经常从知识分子的作品中摘取只言片语,加以歪曲解释,制造大批冤狱,这种做法被称为什么?

(4)你认为应该如何处理中央和地方的关系?

15.明清时期是如何加强中央集权的?

三、综合题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 三省中,中书省替皇帝起草政令,门下省负责审核,最后交由尚书省执行。尚书省下设有六部,分管具体政务。房玄龄为尚书左仆射、魏征为门下省的侍中、杜如晦任兵部尚书。

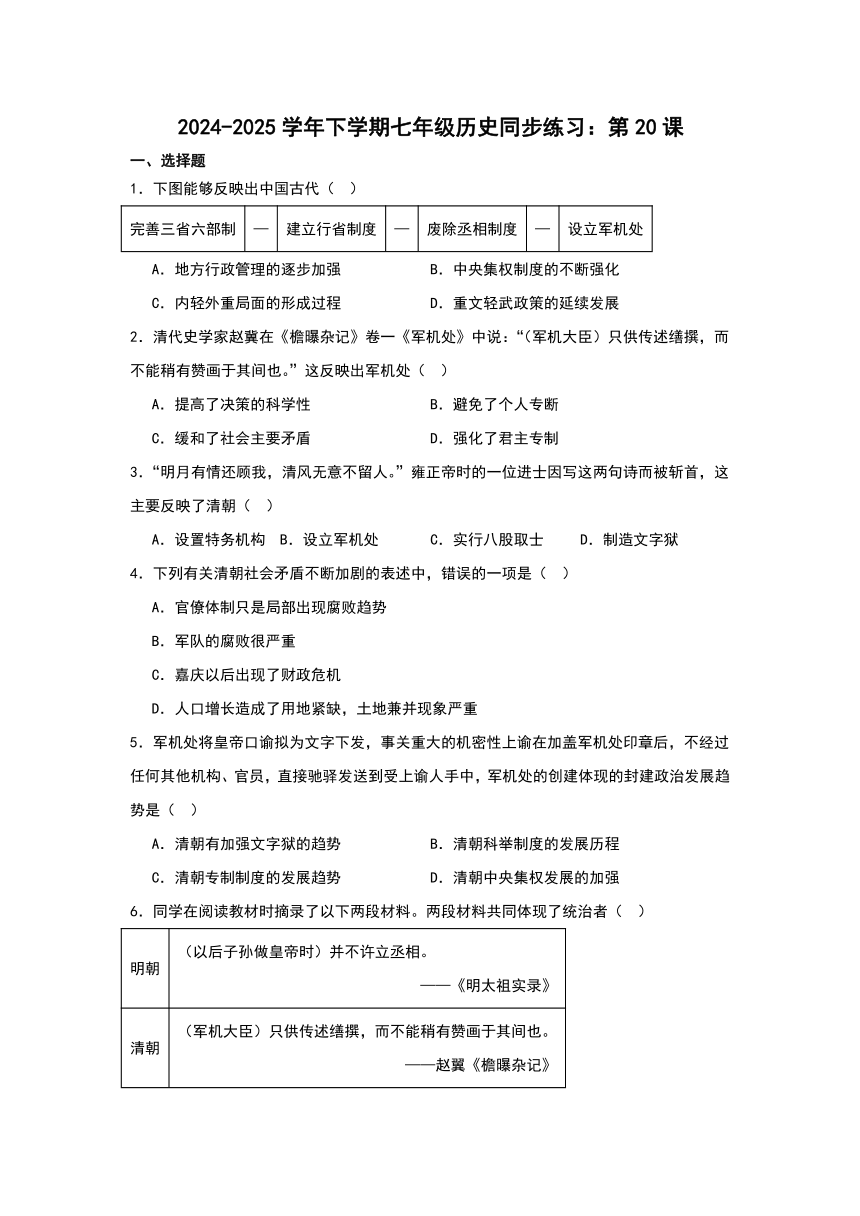

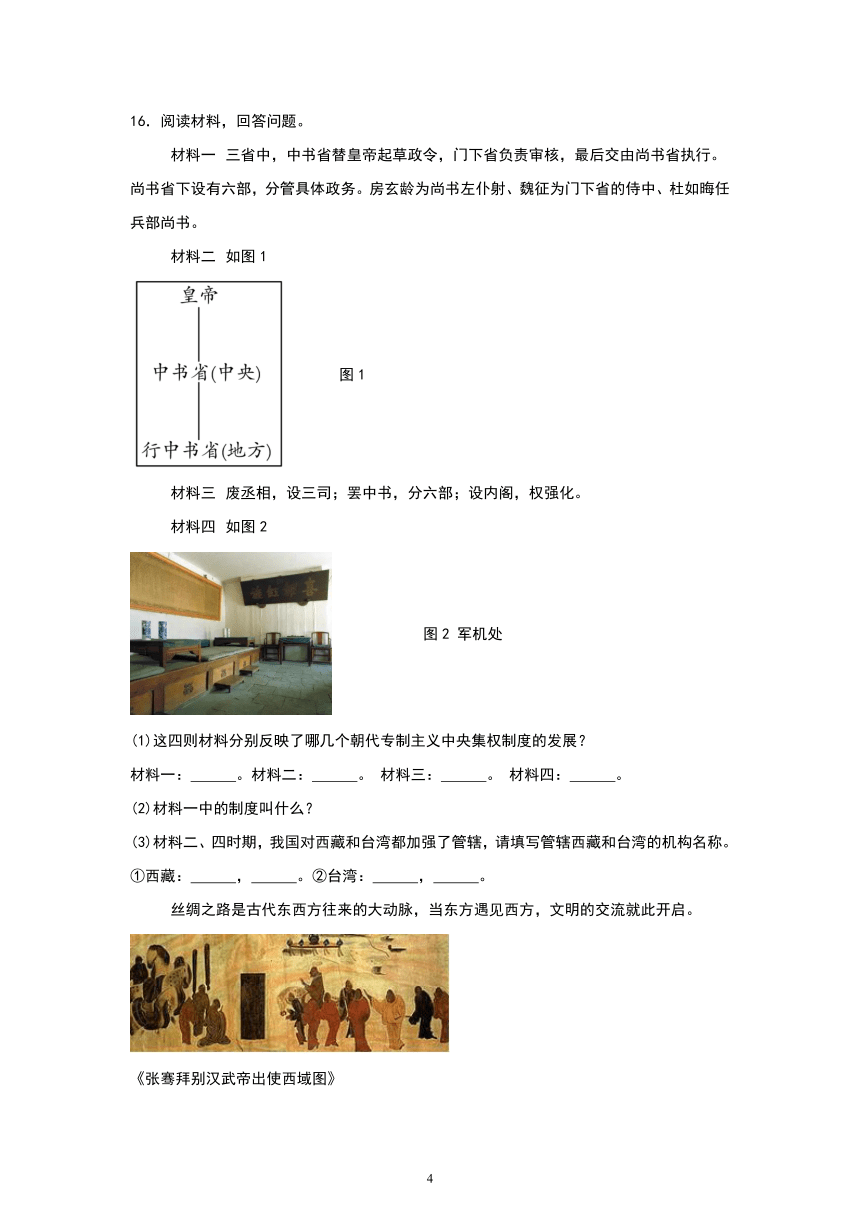

材料二 如图1

图1

材料三 废丞相,设三司;罢中书,分六部;设内阁,权强化。

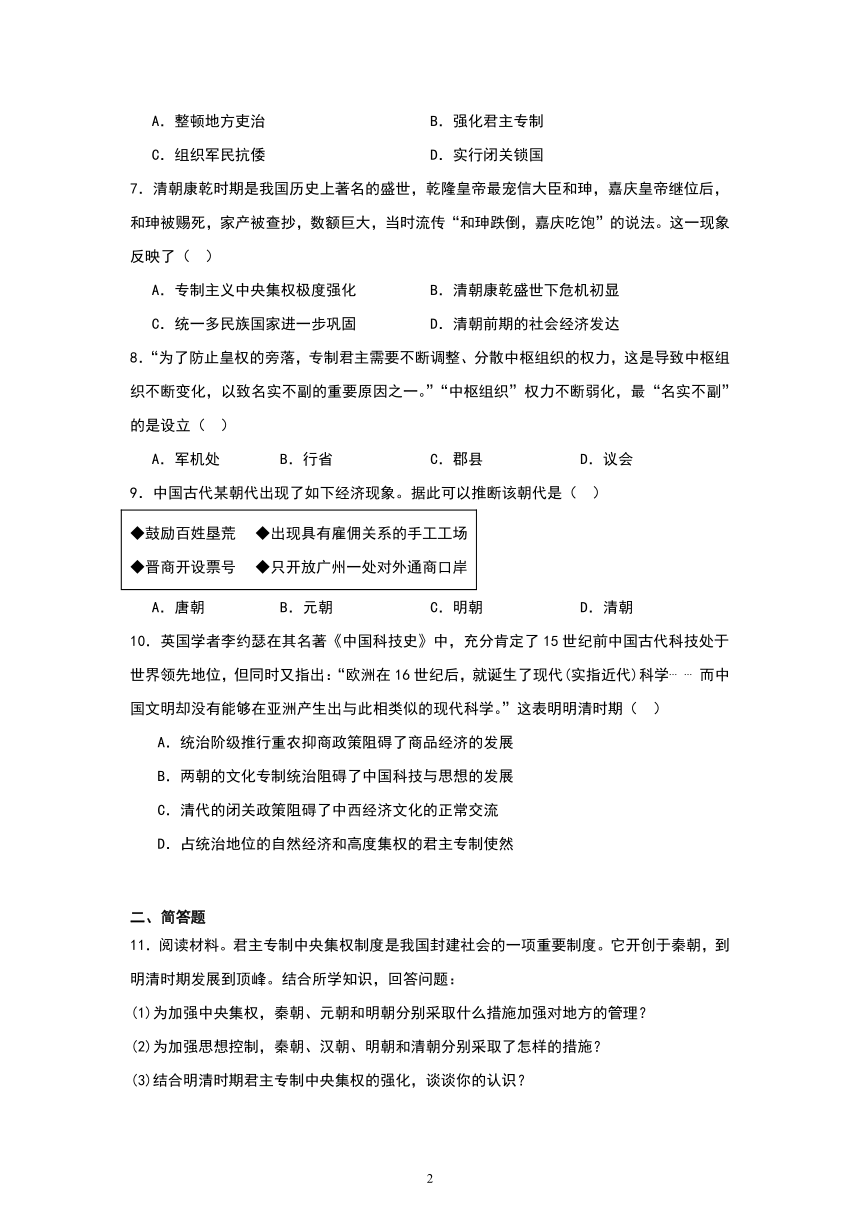

材料四 如图2

图2 军机处

(1)这四则材料分别反映了哪几个朝代专制主义中央集权制度的发展?

材料一: 。材料二: 。 材料三: 。 材料四: 。

(2)材料一中的制度叫什么?

(3)材料二、四时期,我国对西藏和台湾都加强了管辖,请填写管辖西藏和台湾的机构名称。

①西藏: , 。②台湾: , 。

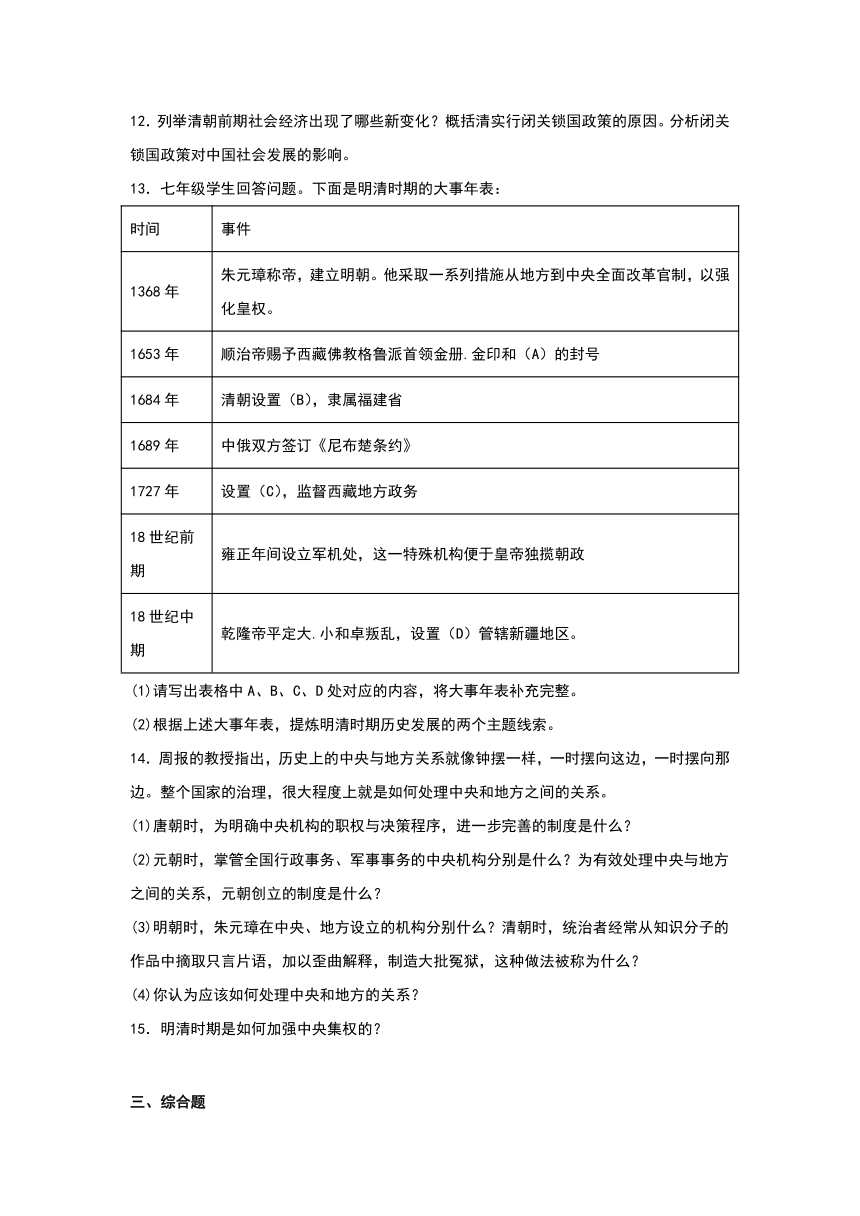

丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,当东方遇见西方,文明的交流就此开启。

《张骞拜别汉武帝出使西域图》

唐朝丝绸之路路线示意图

17.“陆上丝绸之路”开辟于汉朝,张骞从 (地名)出发,开辟了通往西域的道路。唐朝中期以后,“陆上丝绸之路”在东西方交通中的重要性渐趋下降,海路联系日益活跃。明朝初年的 (人名)下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰。

材料一:唐代中前期繁荣的陆路东西贸易,由于“安史之乱”以后唐的政治势力退出内陆亚洲,北宋的西部疆域限于西夏,而陷于衰落。南宋建立后,国家的政治、经济重心南移,海外贸易成为南宋对外物质交往的主要途径,对海舶的抽分收入也成为国家的重要收入来源。

——姚大力《重铸河山一统的洪业——元朝在中国历史上的意义》

18.根据上述示意图和材料一,结合所学知识,说明当时对外贸易路线出现了什么重大变化。

19.为进一步探究汉唐时期的中外文化交流情况,同学们找到敦煌莫高窟壁画《张骞拜别汉武帝出使西域图》以及该壁画的简单介绍:“绘于唐朝初年,是一幅历史题材的佛教故事画”。结合所学知识,谈谈你对该壁画史料价值的认识。

材料二:当时外商把松江一带生产的棉布,都叫作“南京棉布”。1786—1833年的48年中,英国、法国、荷兰、瑞典、丹麦、西班牙、意大利等国的商船,从广州购买的“南京棉布”共计4400万匹。

——樊树志《我们的国家——历史与文化》

20.根据材料二得知,1757年开始,清政府下令只开放广州一处作为对外通商口岸,所以外商不去松江而要去广州购买棉布,这种情况的出现与当时政府实施的什么政策有关?

21.这一政策对中国的发展有什么重要的影响?( )(双选)

A.促使第二次鸦片战争的爆发

B.对西方殖民者的侵略活动起了一定的自卫作用

C.掀起了洋务运动

D.丧失对外贸易的主动权

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:唐朝与西方的经济贸易联系十分活跃,主要交通线为著名的“丝绸之路”,东起长安,沿河西走廊至敦煌,分途抵达葱岭,再分数道至南亚、西亚、北非或欧洲……这一时期,西方宗教文化在中国的传播引人瞩目,主要有祆教、景教、摩尼教、伊斯兰教等,中原丝绸、造纸技术传往西方……新罗不断派遣留学生来到唐朝,先后达二千人之多。长安不仅是唐朝的首都,而且是举世闻名的国际都会,东西方文明的交汇中心。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(1)根据材料一,概括唐朝对外交往的特点。结合所学知识,归纳唐朝对外开放呈现盛况的原因。

材料二:15世纪上半叶,在地球的东方,从波涛万顷的中国海面,直到非洲东岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景。

——摘编自李约瑟《中国科学技术史》

(2)依据所学知识,指出材料反映的是哪一历史事件,该事件产生了怎样的影响?

材料三:一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。

——1858年马克思《鸦片贸易史》

(3)马克思抨击的是清朝的什么政策?材料体现了清政府怎样的心态?

(4)综合上述材料,分析我国古代对外政策的演变。

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 “(郑和下西洋)欲耀兵异域,示中国富强。”

——《明史》

材料三 乾隆时期颁布了《防夷五事》:一是禁止外国商人在广州过冬;二是外国商人到广州,应令寓居洋行,由行商负责稽查管束;三是禁止中国人借外商资本及受雇于外商;四是割除外商雇人传递信息之弊;五是外国商船进泊黄埔,酌拔营员弹压稽查。

——《清高宗实录》卷

(1)根据材料一并结合所学知识回答,宋代海外贸易繁荣有赖于哪些先进技术的支持?当时在主要港口设立的相关管理机构是什么?

(2)依据材料二及所学知识回答,郑和下西洋的目的是什么?最远到达什么地方?

(3)根据材料三及所学知识回答,当时中国的对外政策发生怎样的变化?这种变化带来什么消极后果?

24.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 明朝时期,郑和七下西洋,带领庞大的船队遍历东南亚、南亚、西亚乃至非洲东海岸的多个国家和地区,促进了沿途各国之间的贸易和文化交流。

材料二 清朝前期,实行了长时间的闭关锁国政策,严格限制对外贸易和外交交流,导致中国与外部世界的联系逐渐减少。

(1)材料一中的“明朝时期”是指哪位皇帝在位时期 郑和下西洋的主要目的是什么 它最远到达的地方是哪里

(2)请根据以上二则材料并结合所学从“开放与交流”角度自定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

《2024-2025学年下学期七年级历史同步练习:第20课》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D D A C B B A D D

1.B

【详解】结合所学可知,三省六部制(隋唐)通过分割相权、加强皇权,强化了中央决策和行政效率,是中央集权制度成熟的标志;行省制度(元朝)虽为地方行政制度,但其设计初衷是加强中央对辽阔疆域的控制,将地方权力收归中央,体现中央集权深化;朱元璋为消除相权对皇权的威胁废除丞相制度,直接由皇帝统领六部,使中央集权进一步集中;设立军机处(清朝)标志着君主专制达到顶峰,军机大臣仅负责传达执行皇帝旨意,中央集权空前强化。四项制度均围绕强化皇权、集中中央权力展开,从中央官制改革到地方行政调整,贯穿中央集权深化的主线,最全面贴合题意,B项正确;行省制度确实强化了地方管理,但三省六部制、废除丞相、军机处均属中央集权范畴,此选项片面,排除A项;题干制度旨在削弱地方权力、加强中央控制,而非形成“内轻外重”,排除C项;题干未涉及文武政策调整,此选项无关,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】根据“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”可知,这则材料反映出清王朝君主专制进一步强化。雍正帝时创设军机处,其职能是秉承皇帝旨意办事,职掌参赞机务、批答奏章、草拟诏旨等,是为皇帝出谋划策、辅佐皇帝总揽全国军政事务的中央机构。军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行。军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化。D项正确;材料没有体现提高了决策的科学性,强调的是服从君主的旨意,排除A项;军机处的设立没有避免了个人专断,说法错误,排除B项;军机处的设立没有缓和了社会主要矛盾,说法错误,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】据题干“明月有情还顾我,清风无意不留人。”雍正帝时的一位进士因写这两句诗而被斩首和所学知识可知,为加强君主专制,清朝统治者非常注重从思想领域严格控制知识分子,康熙、雍正、乾隆三朝,经常从知识分子的诗词文章中摘取只言片语,加以歪曲解释,再借题发挥,罗织罪状,制造了大批冤狱。人们把这种做法称为“文字狱”,D项正确;设置特务机构是明朝朱元璋加强皇权的措施,排除A项;军机处是辅助皇帝处理政务的机构,与题意中反映的加强思想控制制造文字狱不符,排除B项;实行八股取士是明朝朱元璋时期加强思想控制的措施,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】本题为逆向选择题,乾隆以后,清朝的官僚体制从整体结构上呈现出日益腐败的趋势,清朝官吏结党营私,贪风日盛,符合题意,选择A项;八旗兵军风军纪日益败坏,将领贪污兵饷现象普遍,军备废弛,不符合题意,排除B项;清朝官僚机构臃肿,各级官吏贪污,嘉庆以后,朝廷出现财政危机,不符合题意,排除C项;土地兼并严重,社会贫富分化严重,不符合题意,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据材料“军机处将皇帝口谕拟为文字下发……不经过任何其他机构、官员,直接驰驿发送到受上谕人手中”并结合所学知识可知,军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行,这使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化,C项正确;康熙、雍正和乾隆三朝,经常从知识分子的文章、诗词中摘取只言片语,加以歪曲解释,再借题发挥,罗织罪状,制造了大批冤狱,人们把这种做法称为“文字狱”,与材料内容不符,排除A项;科举考试从明朝开始对考试范围、答题格式等有了明确要求,实行八股取士,材料中并未涉及科举制的发展情况,排除B项;军机处的设立强化了皇权,君主专制进一步加强,并未涉及中央与地方的关系,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】根据材料“明朝、(以后子孙做皇帝时)并不许立丞相”“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也”等信息结合所学知识可知,明朝废除宰相制度,清朝设置军机处,军机处的职能是上传下达、跪受笔录,这两项措施都加强了君主专制,强化了皇权,B项正确;材料内容主要体现了对皇权的加强,没有涉及对地方吏治的整顿,排除A项;组织军民抗倭 是指明朝时期中国军民联合抵抗日本海盗和倭寇侵扰的历史事件,不符合题意,排除C项;闭关锁国政策主要体现了对外政策,指闭关自守,不与外界接触的一种国家政策,不符合题干表述,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】根据“乾隆时皇帝最宠信大臣和珅,嘉庆皇帝继位后,和珅被赐死,家产被查抄,数额巨大”并结合所学知识可知,在清朝的君主专制统治下,官吏为了求得升迁或自保,千方百计地利用官场上的各种关系,贿赂上级,结党营私。乾隆以后,贪风更盛,清朝的官僚体制从整体结构上呈现出日益腐败的趋势。各级官吏为了一己私利,想尽办法中饱私囊,对上蒙骗朝廷,对下敲诈百姓。这说明清朝康乾盛世下危机已经显现,B项正确;中央集权特点是地方政府在政治、经济、军事等方面没有独立性,需要严格服从中央政府的命令,一切受控于中央,题干材料没有体现,排除A项;题干主旨是通过和珅贪腐的史实说明康乾盛世下危机初显,没有涉及统一多民族国家进一步巩固,排除C项;“和珅跌倒,嘉庆吃饱”既说明和珅贪腐数额巨大,也说明嘉庆年间经济欠发达,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】据题干“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力,这是导致中枢组织不断变化,以致名实不副的重要原因之一。”和所学知识可知,“中枢组织”权力不断弱化,最“名实不副”的是设立军机处。雍正年间,朝廷临时设立军机房,处理西北军务,不久改名军机处,成为常设机构,由皇帝选派亲信大臣组成。军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨 意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行。军机处设立后,议政王大臣会议名存实亡,到乾隆时期索性被撤销。军机处这一特殊机构便于皇帝独断朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化,A项正确;元朝设立的行省和秦朝时期出现的郡县与“‘中枢组织‘权力不断弱化”不符,排除BC项;议会属于代议制民主的机构,与“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力”不符,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】根据材料“只开放广州一处对外通商口岸”,结合所学可知,1757年,清廷下令关闭沿海其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸,因此,“只开放广州一处对外通商口岸”,只有清朝符合其特征,D项正确;唐朝和元朝时期经济虽然较为繁荣,但未出现雇佣关系的手工工场,排除AB项;明朝时期出现了具有雇佣关系的手工工场,但未只开放广州一处对外通商口岸,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】根据题干“欧洲在16世纪后,就诞生了现代(实指近代)科学 而中国文明却没有能够在亚洲产生出与此相类似的现代科学。”和所学知识可知,16世纪后的中国处于明清时期,中国文明没有能够在亚洲产生出与此相类似的现代科学的根本原因是经济上占统治地位的自给自足的自然经济和政治上高度集权的君主专制的阻碍,D项正确;题干强调的是中国在16世纪后没有产生现代科学的原因,统治阶级推行重农抑商政策阻碍了商品经济的发展与现代科学的产生无关,排除A项;两朝的文化专制是高度集权的君主专制的体现,两朝的文化专制统治阻碍了中国科技与思想的发展不是中国在16世纪后没有产生现代科学的根本原因,排除B项;题干强调的是16世纪以来,即明清时期中国没有产生现代科学的原因,不仅与清代的闭关政策有关,排除C项。故选D项。

11.(1)秦朝:郡县制;元朝:行省制;明朝:取消行省,设立“三司”。

(2)清朝:“焚书坑儒”;西汉:“罢黜百家,尊崇儒术”;明朝:八股取士;清朝:文字狱。

(3)明清时期的君主专制的中央集权发展到顶峰,说明封建制度已经走向没落和腐朽。

【详解】(1)结合所学知识可知,为加强中央集权,秦朝在地方实行郡县制,元朝在地方实行行省制,明朝在地方取消行省,设立“三司”,进行管理。

(2)结合所学知识可知,为加强思想控制,维护统治,秦始皇接受李斯的建议,实施了“焚书坑儒”,摧残了文化;汉武帝接受董仲舒的建议,实行“罢黜百家,尊崇儒术”的政策,由此确立了儒家学说在中国封建社会思想界的统治地位;明代实行八股取士,明代的科举制度规定,科考的考题要从四书、五经的文句中摘取;文章的结构要分为破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分——俗称八股文,八股取士制度把知识分子束缚在四书五经和程朱理学之中,禁锢了人们的思想,严重阻碍了中国科学文化的发展和社会的进步;清朝初期,康熙、雍正、乾隆时期,经常从知识分子的诗词中摘取只言片语,加以曲解,借题发挥,制造了大批冤狱,被称为文字狱;因此秦朝、汉朝、明朝和清朝采取的措施分别是“焚书坑儒”、“罢黜百家,尊崇儒术”、八股取士、文字狱。

(3)结合所学知识可知,明太祖时设锦衣卫,明成祖时设东厂, 都由皇帝直接指挥,目的是监视官吏和镇压人民。厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现。雍正帝为办理西北军务,在宫内设置军机处标志着我国封建君主集权的进一步 强化。清朝时大兴文字狱,造成了社会恐怖,摧残了人才,禁锢了人们的思想,严重阻碍了中国社会的发展和进步。由此看出,明清时期的君主集权发展到顶峰, 说明封建制度已经走向没落和腐朽。

12.新变化:出现了比较成熟的手工工场,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。人口的增长。

原因:专制主义中央集权制度的强化,巩固封建统治,自给自足的封建经济稳定,推行“重本抑末”政策,限制民间工商业的发展。西方殖民者正向东方扩张,统治者认为天朝物产丰富,无所不有,不需要同外国进行经济交流,统治者担心国家领土主权受到侵犯,又惧怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治。

影响:保护了自然经济免受外来冲击,对西方殖民者的入侵起到了一定的防御作用,限制了航海事业的发展,导致中国丧失了对外贸易的主动权,限制了中外文化的交流,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

【详解】根据所学知识可知,清朝前期社会经济出现的新变化有出现了比较成熟的手工工场,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。人口的增长;清实行闭关锁国政策的原因有专制主义中央集权制度的强化,巩固封建统治,自给自足的封建经济稳定,推行“重本抑末”政策,限制民间工商业的发展,西方殖民者正向东方扩张,统治者认为天朝物产丰富,无所不有,不需要同外国进行经济交流,统治者担心国家领土主权受到侵犯,又惧怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治。闭关锁国政策对中国社会发展的影响有保护了自然经济免受外来冲击,对西方殖民者的入侵起到了一定的防御作用,限制了航海事业的发展,导致中国丧失了对外贸易的主动权,限制了中外文化的交流,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

13.(1)A.达赖喇嘛B.台湾府C.驻藏大臣D.伊犁将军

(2)统一多民族国家的巩固与发展;君主专制不断强化(或皇权不断加强)

【详解】(1)A:根据所学知识可知,清朝入关后,西藏地方藏传佛教格鲁派首领五世达赖喇嘛亲自入京朝贺。顺治皇帝隆重接见,1653 年正式赐予他金册、 金印和“达赖喇嘛”的封号,后来还拨专款重修布达拉宫。所以A处应该填写:达赖喇嘛。

B:根据所学知识可知,在清朝从郑氏手中收回台湾后,1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。所以B处应该填写:台湾府。

C:根据所学知识可知,雍正帝在位时期,1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣,监督西藏地方政务。所以C处应该填写:驻藏大臣。

D:根据所学知识可知,乾隆时期,回部上层贵族大、小和卓发动叛乱,形成割据势力,乾隆皇帝下令调兵讨伐,最终平定大、小和卓叛乱,且设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区。所以D处应该填写:伊犁将军。

(2)主题线索:根据材料中:朱元璋全面改革官制,加强皇权、18世纪前期,雍正皇帝设立军机处,这两件事情都能够反映出明清时期皇权逐渐增强的趋势,所以可以得出其中一个主题线索:君主专制不断强化。根据材料中:清朝皇帝对于西藏、台湾、东北边疆、新疆、等不同边疆地区的不同方式进行管理,可以体现出这些措施的共同目的是要维护统一多民族国家,所以可以得出另一个主题线索:统一多民族国家的巩固与发展。

14.(1)三省六部制

(2)中书省;枢密院;行省制度

(3)中央:六部;地方:“三司”“文字狱”

(4)在中央集权的前提下,给地方充分的权力(言之有理皆可)

【详解】(1)制度:结合所学知识,贞观时期推行了一系列革新的措施。在政治上,进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。

(2)机构:结合所学知识,元朝建立后,忽必烈在汉族知识分子的帮助下,参照中原历代王朝的统治方式,逐步确立了君主专制的中央集权制度。在中央,由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务;设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队。制度:结合所学知识,元代在地方建立一系列行省,推行行省制度。

(3)机构:结合所学知识,在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责;在地方,朱元璋将原来行中书省的权力一分为三,设立“三司”,互不统属,从而使行省的权力分散。做法:结合所学知识,清朝时,统治者经常从知识分子的作品中摘取只言片语,加以歪曲解释,制造大批冤狱,这种做法被称为“文字狱”。

(4)做法:根据上述材料,对于中央和地方的关系,结合中国实际情况,应该在中央集权的前提下,给地方充分的权力(言之有理皆可)。

15.做法:明朝时期通过废除宰相、设立特务机构,清朝通过设立军机处等方式,大大加强了中央集权。例如,明朝废除了宰相制度,使皇权更为集中;清朝设立军机处,使君主专制达到空前强化的程度。

【详解】做法:结合所学明清时期加强中央集权的措施可知,明朝时期通过废除宰相、设立特务机构,清朝通过设立军机处等方式,大大加强了中央集权。例如,明朝废除了宰相制度,使皇权更为集中;清朝设立军机处,使君主专制达到空前强化的程度。

16.(1) 唐朝 元朝 明朝 清朝

(2)三省六部制。

(3) 宣政院 驻藏大臣 澎湖巡检司 台湾府

【详解】(1)据材料一“三省中,中书省替皇帝起草政令,门下省负责审核,最后交由尚书省执行。尚书省下设有六部,分管具体政务。房玄龄为尚书左仆射、魏征为门下省的侍中、杜如晦任兵部尚书”并结合所学知识可知,材料一反映的是唐朝的三省六部制;据材料二“行中书省”并结合所学知识可知,材料二反映的是元朝的行省制度;据材料三“废丞相,设三司;罢中书,分六部;设内阁,权强化”并结合所学知识可知,材料三反映的是明太祖废除丞相,强化君权的措施;据材料四并结合所学知识可知,材料四反映的是军机处的设立,故四则材料分别反映了唐朝、元朝、明朝和清朝专制主义中央集权制度的发展。因此①为唐朝,②为元朝,③为明朝,④为清朝。

(2)制度:据材料一“三省中,中书省替皇帝起草政令,门下省负责审核,最后交由尚书省执行。尚书省下设有六部,分管具体政务”并结合所学可知,材料一中的制度叫三省六部制,唐朝沿用隋朝创立的三省六部制并进一步加以完善,与材料信息相符。

(3)机构:结合所学可知,材料二为元朝时期,材料四为清朝时期,元朝和清朝时我国都对西藏和台湾加强了管辖,元朝管理西藏的是宣政院,清朝管理西藏的是驻藏大臣。元朝管辖台湾的机构是澎湖巡检司,清朝设置管理台湾的机构是台湾府。因此①为宣政院,②为驻藏大臣,③为澎湖巡检司,④为台湾府。

17. 长安 郑和 18.变化:陆上对外贸易向海上对外贸易转移。 19.认识:壁画反映张骞出使西域,体现西汉时期的对外交流;壁画为唐代艺术家人为凸显佛教地位而进行的虚构场景,对研究初唐时期时代风貌(艺术、宗教)具有一定的史料价值。 20.政策:闭关锁国。 21.BD

【解析】17.内容:结合所学知识,西汉时期,张骞从长安出发,开辟了通往西域的道路;明朝郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰。

18.变化:根据材料一“唐代中前期繁荣的陆路东西贸易……而陷于衰落”“海外贸易成为南宋对外物质交往的主要途径,对海舶的抽分收入也成为国家的重要收入来源”及《唐朝丝绸之路路线示意图》分析可知当时出现陆上对外贸易向海上对外贸易转移。

19.认识:本题属于开放性试题,可以从壁画的内容和简单介绍两个方面进行解读,壁画反映张骞出使西域,体现西汉时期的对外交流,壁画为唐代艺术家人为凸显佛教地位而进行的虚构场景,对研究初唐时期时代风貌(艺术、宗教)具有一定的史料价值。

20.政策:根据题干“1757年开始,清政府下令只开放广州一处作为对外通商口岸”和结合所学知识,清朝时期实行闭关锁国政策。

21.结合所学知识,清朝的闭关锁国政策推行了近两百年,面对西方殖民者的侵略活动,曾起到过一定的自卫作用,但是,清廷故步自封,闭关自守,丧失对外贸易的主动权,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程,BD正确;英法联军以亚罗号事件及马神甫事件为借口发动第二次鸦片战争,排除A项;第二次鸦片战争后,地主阶级洋务派开启洋务运动,排除C项。故选BD项。

22.(1)特点:范围广泛,与许多国家都有往来;内容丰富,涉及经济贸易、宗教文化、技术传播、使者往来等领域;具有双向性,外国与中国互相学习,相互吸收先进的经济文化。

原因:经济繁荣,国力强盛;对外交通发达 ;唐政府实行较为开放的对外政策等。

(2)历史事件:郑和下西洋。

影响:郑和的远航时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业做出了伟大贡献。

(3)政策:闭关锁国政策。

心态:闭关自守,骄傲自大

(4)演变:由对外开放到闭关锁国

【详解】(1)特点:根据材料一“唐朝与西方的经济贸易联系十分活跃……再分数道至南亚、西亚、北非或欧洲 ”可得出范围广泛,与许多国家都有往来;根据材料一“唐朝与西方的经济贸易联系十分活跃……这一时期,西方宗教文化在中国的传播引人瞩目,……中原丝绸、造纸技术传往西方……新罗不断派遣留学生来到唐朝,先后达二千人之多。长安东西方文明的交汇中心。”可知,唐朝对外交往内容丰富,涉及经济贸易、宗教文化、技术传播、使者往来等领域;根据材料一“西方宗教文化在中国的传播引人瞩目,……中原丝绸、造纸技术传往西方”可知唐朝对外交往具有双向性,外国与中国互相学习,相互吸收先进的经济文化。

原因:根据材料和所学可从经济、交通和国家政策等方面回答。例如,唐朝经济繁荣,国力强盛;对外交通发达 ;唐政府实行较为开放的对外政策等。

(2)历史事件:根据材料二“15世纪上半叶,在地球的东方,……直到非洲东岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景。”和所学可知,1405至1433年,郑和率船队七次下西洋,规模之浩大在世界历史上前所未有,郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,故材料二反映的历史事件是郑和下西洋。

影响:根据所学,可从郑和下西洋在航海史上的地位、增进中国与亚非国家的关系以及对开创海上航线的角度回答。即,郑和的远航时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业做出了伟大贡献。

(3)政策:根据材料“人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。”和所学知识可以看出马克思抨击的是清王朝实行的闭关锁国政策,妨碍海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的发展,使中国与世界隔绝,开始落后于世界潮流,最终在鸦片战争中被打败。

心态:根据材料“不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。”可知,材料体现了清政府闭关自守,骄傲自大的心态。

(4)根据材料一、二唐明实行开放的对外政策,到材料三清朝实行闭关锁国的政策可得出我国古代对外政策由对外开放到闭关锁国。

23.(1)技术:先进的造船技术;指南针用于航海。机构:市舶司。

(2)目的:提高明朝在国外的地位和威望。最远到达:红海沿岸和非洲东海岸。

(3)变化:由对外开放转变为闭关锁国。后果:清朝的闭关锁国政策故步自封,闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

【详解】(1)技术:根据材料一“宋代海外贸易图”结合所学可知,宋朝时期造船业发达,造船技术先进;指南针也用于航海,促进了远洋航海的发展。

机构:结合所学可知,宋朝鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司管理海外贸易。

(2)目的:根据材料二“(郑和下西洋)欲耀兵异域,示中国富强。”可知,郑和下西域是为了提高明朝在国外的地位和威望。

最远:结合所学可知,1405年到1433年,郑和率船队7次下西洋。先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(3)变化:根据材料三“一是禁止外国商人在广州过冬;二是外国商人到广州,应令寓居洋行,由行商负责稽查管束;三是禁止中国人借外商资本及受雇于外商;四是割除外商雇人传递信息之弊;五是外国商船进泊黄埔,酌拔营员弹压稽查。”结合所学可知,材料三反映的是清朝的闭关锁国政策。从郑和下西洋到闭关锁国,中国的外交政策由对外开放转变为闭关锁国。

消极后果:结合所学可知,闭关锁国政策,使清廷故步自封,闭关自守,导致国家的闭塞,使中国错失了向西方学习先进的科学知识和生产技术的机会,中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

24.(1)明成祖(或朱棣);宣扬国威;非洲东海岸和红海沿岸。

(2)示例观点:开放与交流是推动国家发展的重要因素。论述:纵观中国历史,开放与交流对于国家的发展具有深远的影响。明朝时期的郑和七下西洋便是中国历史上对外开放与交流的一个辉煌篇章。郑和的航海活动不仅展现了明朝的海上实力,更重要的是促进了中国与东南亚、南亚、西亚乃至非洲等地区的贸易往来和文化交流。这种开放的态度使得明朝得以吸收外部世界的先进文化和科技,推动了国家的繁荣与进步。然而,到了清朝前期,由于闭关锁国政策的实施,中国与外部世界的联系被严重限制。这一政策虽然在一定程度上维护了国内的稳定,但却导致了中国的落后与闭塞。由于缺乏与外界的交流,中国错失了学习先进文化和科技的机会,逐渐落后于世界潮流。鸦片战争后,中国虽然遭受了巨大的屈辱和损失,但也在客观上促使了中国与世界的联系进一步加强。通商口岸的开放使得中国开始接触到西方的工业文明和科学技术,为后来的现代化进程奠定了基础。虽然这一过程充满了痛苦和挫折,但它也标志着中国开始逐渐摆脱封闭状态,重新走向开放与交流的道路。综上所述,开放与交流是推动国家发展的重要因素。我们应该坚持开放,加强与其他国家的交流合作,推动国家的持续发展。

【详解】(1)皇帝:根据材料一“明朝时期,郑和七下西洋”和所学知识可知,明成祖时期,派郑和率领船队出使西洋。

目的:结合所学知识可知,明成祖时期,派郑和率领船队出使西洋,主要目的是提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍。

地点:根据材料一“带领庞大的船队遍历东南亚、南亚、西亚乃至非洲东海岸的多个国家和地区”和所学知识可知,郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(2)论文:本题为开放性试题,言之有理即可。观点:根据材料一和所学知识可知,对外开放会促进国家发展,密切中国与世界的联系;根据材料二和所学知识可知,封闭保守会让国家落后于世界潮流,最终带来国力的衰退,由此可拟观点为“开放与交流是推动国家发展的重要因素”,再围绕郑和下西洋、清朝闭关锁国和所学知识中有关外交政策的内容进行阐述,示例如下:

论述:纵观中国历史,开放与交流对于国家的发展具有深远的影响。明朝时期的郑和七下西洋便是中国历史上对外开放与交流的一个辉煌篇章。郑和的航海活动不仅展现了明朝的海上实力,更重要的是促进了中国与东南亚、南亚、西亚乃至非洲等地区的贸易往来和文化交流。这种开放的态度使得明朝得以吸收外部世界的先进文化和科技,推动了国家的繁荣与进步。然而,到了清朝前期,由于闭关锁国政策的实施,中国与外部世界的联系被严重限制。这一政策虽然在一定程度上维护了国内的稳定,但却导致了中国的落后与闭塞。由于缺乏与外界的交流,中国错失了学习先进文化和科技的机会,逐渐落后于世界潮流。鸦片战争后,中国虽然遭受了巨大的屈辱和损失,但也在客观上促使了中国与世界的联系进一步加强。通商口岸的开放使得中国开始接触到西方的工业文明和科学技术,为后来的现代化进程奠定了基础。虽然这一过程充满了痛苦和挫折,但它也标志着中国开始逐渐摆脱封闭状态,重新走向开放与交流的道路。

最后总结:综上所述,开放与交流是推动国家发展的重要因素。我们应该坚持开放,加强与其他国家的交流合作,推动国家的持续发展。

一、选择题

1.下图能够反映出中国古代( )

完善三省六部制 — 建立行省制度 — 废除丞相制度 — 设立军机处

A.地方行政管理的逐步加强 B.中央集权制度的不断强化

C.内轻外重局面的形成过程 D.重文轻武政策的延续发展

2.清代史学家赵冀在《檐曝杂记》卷一《军机处》中说:“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”这反映出军机处( )

A.提高了决策的科学性 B.避免了个人专断

C.缓和了社会主要矛盾 D.强化了君主专制

3.“明月有情还顾我,清风无意不留人。”雍正帝时的一位进士因写这两句诗而被斩首,这主要反映了清朝( )

A.设置特务机构 B.设立军机处 C.实行八股取士 D.制造文字狱

4.下列有关清朝社会矛盾不断加剧的表述中,错误的一项是( )

A.官僚体制只是局部出现腐败趋势

B.军队的腐败很严重

C.嘉庆以后出现了财政危机

D.人口增长造成了用地紧缺,土地兼并现象严重

5.军机处将皇帝口谕拟为文字下发,事关重大的机密性上谕在加盖军机处印章后,不经过任何其他机构、官员,直接驰驿发送到受上谕人手中,军机处的创建体现的封建政治发展趋势是( )

A.清朝有加强文字狱的趋势 B.清朝科举制度的发展历程

C.清朝专制制度的发展趋势 D.清朝中央集权发展的加强

6.同学在阅读教材时摘录了以下两段材料。两段材料共同体现了统治者( )

明朝 (以后子孙做皇帝时)并不许立丞相。 ——《明太祖实录》

清朝 (军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。 ——赵翼《檐曝杂记》

A.整顿地方吏治 B.强化君主专制

C.组织军民抗倭 D.实行闭关锁国

7.清朝康乾时期是我国历史上著名的盛世,乾隆皇帝最宠信大臣和珅,嘉庆皇帝继位后,和珅被赐死,家产被查抄,数额巨大,当时流传“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。这一现象反映了( )

A.专制主义中央集权极度强化 B.清朝康乾盛世下危机初显

C.统一多民族国家进一步巩固 D.清朝前期的社会经济发达

8.“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力,这是导致中枢组织不断变化,以致名实不副的重要原因之一。”“中枢组织”权力不断弱化,最“名实不副”的是设立( )

A.军机处 B.行省 C.郡县 D.议会

9.中国古代某朝代出现了如下经济现象。据此可以推断该朝代是( )

◆鼓励百姓垦荒 ◆出现具有雇佣关系的手工工场 ◆晋商开设票号 ◆只开放广州一处对外通商口岸

A.唐朝 B.元朝 C.明朝 D.清朝

10.英国学者李约瑟在其名著《中国科技史》中,充分肯定了15世纪前中国古代科技处于世界领先地位,但同时又指出:“欧洲在16世纪后,就诞生了现代(实指近代)科学 而中国文明却没有能够在亚洲产生出与此相类似的现代科学。”这表明明清时期( )

A.统治阶级推行重农抑商政策阻碍了商品经济的发展

B.两朝的文化专制统治阻碍了中国科技与思想的发展

C.清代的闭关政策阻碍了中西经济文化的正常交流

D.占统治地位的自然经济和高度集权的君主专制使然

二、简答题

11.阅读材料。君主专制中央集权制度是我国封建社会的一项重要制度。它开创于秦朝,到明清时期发展到顶峰。结合所学知识,回答问题:

(1)为加强中央集权,秦朝、元朝和明朝分别采取什么措施加强对地方的管理?

(2)为加强思想控制,秦朝、汉朝、明朝和清朝分别采取了怎样的措施?

(3)结合明清时期君主专制中央集权的强化,谈谈你的认识?

12.列举清朝前期社会经济出现了哪些新变化?概括清实行闭关锁国政策的原因。分析闭关锁国政策对中国社会发展的影响。

13.七年级学生回答问题。下面是明清时期的大事年表:

时间 事件

1368年 朱元璋称帝,建立明朝。他采取一系列措施从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。

1653年 顺治帝赐予西藏佛教格鲁派首领金册.金印和(A)的封号

1684年 清朝设置(B),隶属福建省

1689年 中俄双方签订《尼布楚条约》

1727年 设置(C),监督西藏地方政务

18世纪前期 雍正年间设立军机处,这一特殊机构便于皇帝独揽朝政

18世纪中期 乾隆帝平定大.小和卓叛乱,设置(D)管辖新疆地区。

(1)请写出表格中A、B、C、D处对应的内容,将大事年表补充完整。

(2)根据上述大事年表,提炼明清时期历史发展的两个主题线索。

14.周报的教授指出,历史上的中央与地方关系就像钟摆一样,一时摆向这边,一时摆向那边。整个国家的治理,很大程度上就是如何处理中央和地方之间的关系。

(1)唐朝时,为明确中央机构的职权与决策程序,进一步完善的制度是什么?

(2)元朝时,掌管全国行政事务、军事事务的中央机构分别是什么?为有效处理中央与地方之间的关系,元朝创立的制度是什么?

(3)明朝时,朱元璋在中央、地方设立的机构分别什么?清朝时,统治者经常从知识分子的作品中摘取只言片语,加以歪曲解释,制造大批冤狱,这种做法被称为什么?

(4)你认为应该如何处理中央和地方的关系?

15.明清时期是如何加强中央集权的?

三、综合题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 三省中,中书省替皇帝起草政令,门下省负责审核,最后交由尚书省执行。尚书省下设有六部,分管具体政务。房玄龄为尚书左仆射、魏征为门下省的侍中、杜如晦任兵部尚书。

材料二 如图1

图1

材料三 废丞相,设三司;罢中书,分六部;设内阁,权强化。

材料四 如图2

图2 军机处

(1)这四则材料分别反映了哪几个朝代专制主义中央集权制度的发展?

材料一: 。材料二: 。 材料三: 。 材料四: 。

(2)材料一中的制度叫什么?

(3)材料二、四时期,我国对西藏和台湾都加强了管辖,请填写管辖西藏和台湾的机构名称。

①西藏: , 。②台湾: , 。

丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,当东方遇见西方,文明的交流就此开启。

《张骞拜别汉武帝出使西域图》

唐朝丝绸之路路线示意图

17.“陆上丝绸之路”开辟于汉朝,张骞从 (地名)出发,开辟了通往西域的道路。唐朝中期以后,“陆上丝绸之路”在东西方交通中的重要性渐趋下降,海路联系日益活跃。明朝初年的 (人名)下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰。

材料一:唐代中前期繁荣的陆路东西贸易,由于“安史之乱”以后唐的政治势力退出内陆亚洲,北宋的西部疆域限于西夏,而陷于衰落。南宋建立后,国家的政治、经济重心南移,海外贸易成为南宋对外物质交往的主要途径,对海舶的抽分收入也成为国家的重要收入来源。

——姚大力《重铸河山一统的洪业——元朝在中国历史上的意义》

18.根据上述示意图和材料一,结合所学知识,说明当时对外贸易路线出现了什么重大变化。

19.为进一步探究汉唐时期的中外文化交流情况,同学们找到敦煌莫高窟壁画《张骞拜别汉武帝出使西域图》以及该壁画的简单介绍:“绘于唐朝初年,是一幅历史题材的佛教故事画”。结合所学知识,谈谈你对该壁画史料价值的认识。

材料二:当时外商把松江一带生产的棉布,都叫作“南京棉布”。1786—1833年的48年中,英国、法国、荷兰、瑞典、丹麦、西班牙、意大利等国的商船,从广州购买的“南京棉布”共计4400万匹。

——樊树志《我们的国家——历史与文化》

20.根据材料二得知,1757年开始,清政府下令只开放广州一处作为对外通商口岸,所以外商不去松江而要去广州购买棉布,这种情况的出现与当时政府实施的什么政策有关?

21.这一政策对中国的发展有什么重要的影响?( )(双选)

A.促使第二次鸦片战争的爆发

B.对西方殖民者的侵略活动起了一定的自卫作用

C.掀起了洋务运动

D.丧失对外贸易的主动权

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:唐朝与西方的经济贸易联系十分活跃,主要交通线为著名的“丝绸之路”,东起长安,沿河西走廊至敦煌,分途抵达葱岭,再分数道至南亚、西亚、北非或欧洲……这一时期,西方宗教文化在中国的传播引人瞩目,主要有祆教、景教、摩尼教、伊斯兰教等,中原丝绸、造纸技术传往西方……新罗不断派遣留学生来到唐朝,先后达二千人之多。长安不仅是唐朝的首都,而且是举世闻名的国际都会,东西方文明的交汇中心。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(1)根据材料一,概括唐朝对外交往的特点。结合所学知识,归纳唐朝对外开放呈现盛况的原因。

材料二:15世纪上半叶,在地球的东方,从波涛万顷的中国海面,直到非洲东岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景。

——摘编自李约瑟《中国科学技术史》

(2)依据所学知识,指出材料反映的是哪一历史事件,该事件产生了怎样的影响?

材料三:一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。

——1858年马克思《鸦片贸易史》

(3)马克思抨击的是清朝的什么政策?材料体现了清政府怎样的心态?

(4)综合上述材料,分析我国古代对外政策的演变。

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 “(郑和下西洋)欲耀兵异域,示中国富强。”

——《明史》

材料三 乾隆时期颁布了《防夷五事》:一是禁止外国商人在广州过冬;二是外国商人到广州,应令寓居洋行,由行商负责稽查管束;三是禁止中国人借外商资本及受雇于外商;四是割除外商雇人传递信息之弊;五是外国商船进泊黄埔,酌拔营员弹压稽查。

——《清高宗实录》卷

(1)根据材料一并结合所学知识回答,宋代海外贸易繁荣有赖于哪些先进技术的支持?当时在主要港口设立的相关管理机构是什么?

(2)依据材料二及所学知识回答,郑和下西洋的目的是什么?最远到达什么地方?

(3)根据材料三及所学知识回答,当时中国的对外政策发生怎样的变化?这种变化带来什么消极后果?

24.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 明朝时期,郑和七下西洋,带领庞大的船队遍历东南亚、南亚、西亚乃至非洲东海岸的多个国家和地区,促进了沿途各国之间的贸易和文化交流。

材料二 清朝前期,实行了长时间的闭关锁国政策,严格限制对外贸易和外交交流,导致中国与外部世界的联系逐渐减少。

(1)材料一中的“明朝时期”是指哪位皇帝在位时期 郑和下西洋的主要目的是什么 它最远到达的地方是哪里

(2)请根据以上二则材料并结合所学从“开放与交流”角度自定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

《2024-2025学年下学期七年级历史同步练习:第20课》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D D A C B B A D D

1.B

【详解】结合所学可知,三省六部制(隋唐)通过分割相权、加强皇权,强化了中央决策和行政效率,是中央集权制度成熟的标志;行省制度(元朝)虽为地方行政制度,但其设计初衷是加强中央对辽阔疆域的控制,将地方权力收归中央,体现中央集权深化;朱元璋为消除相权对皇权的威胁废除丞相制度,直接由皇帝统领六部,使中央集权进一步集中;设立军机处(清朝)标志着君主专制达到顶峰,军机大臣仅负责传达执行皇帝旨意,中央集权空前强化。四项制度均围绕强化皇权、集中中央权力展开,从中央官制改革到地方行政调整,贯穿中央集权深化的主线,最全面贴合题意,B项正确;行省制度确实强化了地方管理,但三省六部制、废除丞相、军机处均属中央集权范畴,此选项片面,排除A项;题干制度旨在削弱地方权力、加强中央控制,而非形成“内轻外重”,排除C项;题干未涉及文武政策调整,此选项无关,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】根据“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”可知,这则材料反映出清王朝君主专制进一步强化。雍正帝时创设军机处,其职能是秉承皇帝旨意办事,职掌参赞机务、批答奏章、草拟诏旨等,是为皇帝出谋划策、辅佐皇帝总揽全国军政事务的中央机构。军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行。军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化。D项正确;材料没有体现提高了决策的科学性,强调的是服从君主的旨意,排除A项;军机处的设立没有避免了个人专断,说法错误,排除B项;军机处的设立没有缓和了社会主要矛盾,说法错误,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】据题干“明月有情还顾我,清风无意不留人。”雍正帝时的一位进士因写这两句诗而被斩首和所学知识可知,为加强君主专制,清朝统治者非常注重从思想领域严格控制知识分子,康熙、雍正、乾隆三朝,经常从知识分子的诗词文章中摘取只言片语,加以歪曲解释,再借题发挥,罗织罪状,制造了大批冤狱。人们把这种做法称为“文字狱”,D项正确;设置特务机构是明朝朱元璋加强皇权的措施,排除A项;军机处是辅助皇帝处理政务的机构,与题意中反映的加强思想控制制造文字狱不符,排除B项;实行八股取士是明朝朱元璋时期加强思想控制的措施,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】本题为逆向选择题,乾隆以后,清朝的官僚体制从整体结构上呈现出日益腐败的趋势,清朝官吏结党营私,贪风日盛,符合题意,选择A项;八旗兵军风军纪日益败坏,将领贪污兵饷现象普遍,军备废弛,不符合题意,排除B项;清朝官僚机构臃肿,各级官吏贪污,嘉庆以后,朝廷出现财政危机,不符合题意,排除C项;土地兼并严重,社会贫富分化严重,不符合题意,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据材料“军机处将皇帝口谕拟为文字下发……不经过任何其他机构、官员,直接驰驿发送到受上谕人手中”并结合所学知识可知,军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行,这使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化,C项正确;康熙、雍正和乾隆三朝,经常从知识分子的文章、诗词中摘取只言片语,加以歪曲解释,再借题发挥,罗织罪状,制造了大批冤狱,人们把这种做法称为“文字狱”,与材料内容不符,排除A项;科举考试从明朝开始对考试范围、答题格式等有了明确要求,实行八股取士,材料中并未涉及科举制的发展情况,排除B项;军机处的设立强化了皇权,君主专制进一步加强,并未涉及中央与地方的关系,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】根据材料“明朝、(以后子孙做皇帝时)并不许立丞相”“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也”等信息结合所学知识可知,明朝废除宰相制度,清朝设置军机处,军机处的职能是上传下达、跪受笔录,这两项措施都加强了君主专制,强化了皇权,B项正确;材料内容主要体现了对皇权的加强,没有涉及对地方吏治的整顿,排除A项;组织军民抗倭 是指明朝时期中国军民联合抵抗日本海盗和倭寇侵扰的历史事件,不符合题意,排除C项;闭关锁国政策主要体现了对外政策,指闭关自守,不与外界接触的一种国家政策,不符合题干表述,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】根据“乾隆时皇帝最宠信大臣和珅,嘉庆皇帝继位后,和珅被赐死,家产被查抄,数额巨大”并结合所学知识可知,在清朝的君主专制统治下,官吏为了求得升迁或自保,千方百计地利用官场上的各种关系,贿赂上级,结党营私。乾隆以后,贪风更盛,清朝的官僚体制从整体结构上呈现出日益腐败的趋势。各级官吏为了一己私利,想尽办法中饱私囊,对上蒙骗朝廷,对下敲诈百姓。这说明清朝康乾盛世下危机已经显现,B项正确;中央集权特点是地方政府在政治、经济、军事等方面没有独立性,需要严格服从中央政府的命令,一切受控于中央,题干材料没有体现,排除A项;题干主旨是通过和珅贪腐的史实说明康乾盛世下危机初显,没有涉及统一多民族国家进一步巩固,排除C项;“和珅跌倒,嘉庆吃饱”既说明和珅贪腐数额巨大,也说明嘉庆年间经济欠发达,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】据题干“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力,这是导致中枢组织不断变化,以致名实不副的重要原因之一。”和所学知识可知,“中枢组织”权力不断弱化,最“名实不副”的是设立军机处。雍正年间,朝廷临时设立军机房,处理西北军务,不久改名军机处,成为常设机构,由皇帝选派亲信大臣组成。军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨 意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行。军机处设立后,议政王大臣会议名存实亡,到乾隆时期索性被撤销。军机处这一特殊机构便于皇帝独断朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化,A项正确;元朝设立的行省和秦朝时期出现的郡县与“‘中枢组织‘权力不断弱化”不符,排除BC项;议会属于代议制民主的机构,与“为了防止皇权的旁落,专制君主需要不断调整、分散中枢组织的权力”不符,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】根据材料“只开放广州一处对外通商口岸”,结合所学可知,1757年,清廷下令关闭沿海其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸,因此,“只开放广州一处对外通商口岸”,只有清朝符合其特征,D项正确;唐朝和元朝时期经济虽然较为繁荣,但未出现雇佣关系的手工工场,排除AB项;明朝时期出现了具有雇佣关系的手工工场,但未只开放广州一处对外通商口岸,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】根据题干“欧洲在16世纪后,就诞生了现代(实指近代)科学 而中国文明却没有能够在亚洲产生出与此相类似的现代科学。”和所学知识可知,16世纪后的中国处于明清时期,中国文明没有能够在亚洲产生出与此相类似的现代科学的根本原因是经济上占统治地位的自给自足的自然经济和政治上高度集权的君主专制的阻碍,D项正确;题干强调的是中国在16世纪后没有产生现代科学的原因,统治阶级推行重农抑商政策阻碍了商品经济的发展与现代科学的产生无关,排除A项;两朝的文化专制是高度集权的君主专制的体现,两朝的文化专制统治阻碍了中国科技与思想的发展不是中国在16世纪后没有产生现代科学的根本原因,排除B项;题干强调的是16世纪以来,即明清时期中国没有产生现代科学的原因,不仅与清代的闭关政策有关,排除C项。故选D项。

11.(1)秦朝:郡县制;元朝:行省制;明朝:取消行省,设立“三司”。

(2)清朝:“焚书坑儒”;西汉:“罢黜百家,尊崇儒术”;明朝:八股取士;清朝:文字狱。

(3)明清时期的君主专制的中央集权发展到顶峰,说明封建制度已经走向没落和腐朽。

【详解】(1)结合所学知识可知,为加强中央集权,秦朝在地方实行郡县制,元朝在地方实行行省制,明朝在地方取消行省,设立“三司”,进行管理。

(2)结合所学知识可知,为加强思想控制,维护统治,秦始皇接受李斯的建议,实施了“焚书坑儒”,摧残了文化;汉武帝接受董仲舒的建议,实行“罢黜百家,尊崇儒术”的政策,由此确立了儒家学说在中国封建社会思想界的统治地位;明代实行八股取士,明代的科举制度规定,科考的考题要从四书、五经的文句中摘取;文章的结构要分为破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分——俗称八股文,八股取士制度把知识分子束缚在四书五经和程朱理学之中,禁锢了人们的思想,严重阻碍了中国科学文化的发展和社会的进步;清朝初期,康熙、雍正、乾隆时期,经常从知识分子的诗词中摘取只言片语,加以曲解,借题发挥,制造了大批冤狱,被称为文字狱;因此秦朝、汉朝、明朝和清朝采取的措施分别是“焚书坑儒”、“罢黜百家,尊崇儒术”、八股取士、文字狱。

(3)结合所学知识可知,明太祖时设锦衣卫,明成祖时设东厂, 都由皇帝直接指挥,目的是监视官吏和镇压人民。厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现。雍正帝为办理西北军务,在宫内设置军机处标志着我国封建君主集权的进一步 强化。清朝时大兴文字狱,造成了社会恐怖,摧残了人才,禁锢了人们的思想,严重阻碍了中国社会的发展和进步。由此看出,明清时期的君主集权发展到顶峰, 说明封建制度已经走向没落和腐朽。

12.新变化:出现了比较成熟的手工工场,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。人口的增长。

原因:专制主义中央集权制度的强化,巩固封建统治,自给自足的封建经济稳定,推行“重本抑末”政策,限制民间工商业的发展。西方殖民者正向东方扩张,统治者认为天朝物产丰富,无所不有,不需要同外国进行经济交流,统治者担心国家领土主权受到侵犯,又惧怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治。

影响:保护了自然经济免受外来冲击,对西方殖民者的入侵起到了一定的防御作用,限制了航海事业的发展,导致中国丧失了对外贸易的主动权,限制了中外文化的交流,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

【详解】根据所学知识可知,清朝前期社会经济出现的新变化有出现了比较成熟的手工工场,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。人口的增长;清实行闭关锁国政策的原因有专制主义中央集权制度的强化,巩固封建统治,自给自足的封建经济稳定,推行“重本抑末”政策,限制民间工商业的发展,西方殖民者正向东方扩张,统治者认为天朝物产丰富,无所不有,不需要同外国进行经济交流,统治者担心国家领土主权受到侵犯,又惧怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治。闭关锁国政策对中国社会发展的影响有保护了自然经济免受外来冲击,对西方殖民者的入侵起到了一定的防御作用,限制了航海事业的发展,导致中国丧失了对外贸易的主动权,限制了中外文化的交流,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

13.(1)A.达赖喇嘛B.台湾府C.驻藏大臣D.伊犁将军

(2)统一多民族国家的巩固与发展;君主专制不断强化(或皇权不断加强)

【详解】(1)A:根据所学知识可知,清朝入关后,西藏地方藏传佛教格鲁派首领五世达赖喇嘛亲自入京朝贺。顺治皇帝隆重接见,1653 年正式赐予他金册、 金印和“达赖喇嘛”的封号,后来还拨专款重修布达拉宫。所以A处应该填写:达赖喇嘛。

B:根据所学知识可知,在清朝从郑氏手中收回台湾后,1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。所以B处应该填写:台湾府。

C:根据所学知识可知,雍正帝在位时期,1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣,监督西藏地方政务。所以C处应该填写:驻藏大臣。

D:根据所学知识可知,乾隆时期,回部上层贵族大、小和卓发动叛乱,形成割据势力,乾隆皇帝下令调兵讨伐,最终平定大、小和卓叛乱,且设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区。所以D处应该填写:伊犁将军。

(2)主题线索:根据材料中:朱元璋全面改革官制,加强皇权、18世纪前期,雍正皇帝设立军机处,这两件事情都能够反映出明清时期皇权逐渐增强的趋势,所以可以得出其中一个主题线索:君主专制不断强化。根据材料中:清朝皇帝对于西藏、台湾、东北边疆、新疆、等不同边疆地区的不同方式进行管理,可以体现出这些措施的共同目的是要维护统一多民族国家,所以可以得出另一个主题线索:统一多民族国家的巩固与发展。

14.(1)三省六部制

(2)中书省;枢密院;行省制度

(3)中央:六部;地方:“三司”“文字狱”

(4)在中央集权的前提下,给地方充分的权力(言之有理皆可)

【详解】(1)制度:结合所学知识,贞观时期推行了一系列革新的措施。在政治上,进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。

(2)机构:结合所学知识,元朝建立后,忽必烈在汉族知识分子的帮助下,参照中原历代王朝的统治方式,逐步确立了君主专制的中央集权制度。在中央,由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务;设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队。制度:结合所学知识,元代在地方建立一系列行省,推行行省制度。

(3)机构:结合所学知识,在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责;在地方,朱元璋将原来行中书省的权力一分为三,设立“三司”,互不统属,从而使行省的权力分散。做法:结合所学知识,清朝时,统治者经常从知识分子的作品中摘取只言片语,加以歪曲解释,制造大批冤狱,这种做法被称为“文字狱”。

(4)做法:根据上述材料,对于中央和地方的关系,结合中国实际情况,应该在中央集权的前提下,给地方充分的权力(言之有理皆可)。

15.做法:明朝时期通过废除宰相、设立特务机构,清朝通过设立军机处等方式,大大加强了中央集权。例如,明朝废除了宰相制度,使皇权更为集中;清朝设立军机处,使君主专制达到空前强化的程度。

【详解】做法:结合所学明清时期加强中央集权的措施可知,明朝时期通过废除宰相、设立特务机构,清朝通过设立军机处等方式,大大加强了中央集权。例如,明朝废除了宰相制度,使皇权更为集中;清朝设立军机处,使君主专制达到空前强化的程度。

16.(1) 唐朝 元朝 明朝 清朝

(2)三省六部制。

(3) 宣政院 驻藏大臣 澎湖巡检司 台湾府

【详解】(1)据材料一“三省中,中书省替皇帝起草政令,门下省负责审核,最后交由尚书省执行。尚书省下设有六部,分管具体政务。房玄龄为尚书左仆射、魏征为门下省的侍中、杜如晦任兵部尚书”并结合所学知识可知,材料一反映的是唐朝的三省六部制;据材料二“行中书省”并结合所学知识可知,材料二反映的是元朝的行省制度;据材料三“废丞相,设三司;罢中书,分六部;设内阁,权强化”并结合所学知识可知,材料三反映的是明太祖废除丞相,强化君权的措施;据材料四并结合所学知识可知,材料四反映的是军机处的设立,故四则材料分别反映了唐朝、元朝、明朝和清朝专制主义中央集权制度的发展。因此①为唐朝,②为元朝,③为明朝,④为清朝。

(2)制度:据材料一“三省中,中书省替皇帝起草政令,门下省负责审核,最后交由尚书省执行。尚书省下设有六部,分管具体政务”并结合所学可知,材料一中的制度叫三省六部制,唐朝沿用隋朝创立的三省六部制并进一步加以完善,与材料信息相符。

(3)机构:结合所学可知,材料二为元朝时期,材料四为清朝时期,元朝和清朝时我国都对西藏和台湾加强了管辖,元朝管理西藏的是宣政院,清朝管理西藏的是驻藏大臣。元朝管辖台湾的机构是澎湖巡检司,清朝设置管理台湾的机构是台湾府。因此①为宣政院,②为驻藏大臣,③为澎湖巡检司,④为台湾府。

17. 长安 郑和 18.变化:陆上对外贸易向海上对外贸易转移。 19.认识:壁画反映张骞出使西域,体现西汉时期的对外交流;壁画为唐代艺术家人为凸显佛教地位而进行的虚构场景,对研究初唐时期时代风貌(艺术、宗教)具有一定的史料价值。 20.政策:闭关锁国。 21.BD

【解析】17.内容:结合所学知识,西汉时期,张骞从长安出发,开辟了通往西域的道路;明朝郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰。

18.变化:根据材料一“唐代中前期繁荣的陆路东西贸易……而陷于衰落”“海外贸易成为南宋对外物质交往的主要途径,对海舶的抽分收入也成为国家的重要收入来源”及《唐朝丝绸之路路线示意图》分析可知当时出现陆上对外贸易向海上对外贸易转移。

19.认识:本题属于开放性试题,可以从壁画的内容和简单介绍两个方面进行解读,壁画反映张骞出使西域,体现西汉时期的对外交流,壁画为唐代艺术家人为凸显佛教地位而进行的虚构场景,对研究初唐时期时代风貌(艺术、宗教)具有一定的史料价值。

20.政策:根据题干“1757年开始,清政府下令只开放广州一处作为对外通商口岸”和结合所学知识,清朝时期实行闭关锁国政策。

21.结合所学知识,清朝的闭关锁国政策推行了近两百年,面对西方殖民者的侵略活动,曾起到过一定的自卫作用,但是,清廷故步自封,闭关自守,丧失对外贸易的主动权,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程,BD正确;英法联军以亚罗号事件及马神甫事件为借口发动第二次鸦片战争,排除A项;第二次鸦片战争后,地主阶级洋务派开启洋务运动,排除C项。故选BD项。

22.(1)特点:范围广泛,与许多国家都有往来;内容丰富,涉及经济贸易、宗教文化、技术传播、使者往来等领域;具有双向性,外国与中国互相学习,相互吸收先进的经济文化。

原因:经济繁荣,国力强盛;对外交通发达 ;唐政府实行较为开放的对外政策等。

(2)历史事件:郑和下西洋。

影响:郑和的远航时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业做出了伟大贡献。

(3)政策:闭关锁国政策。

心态:闭关自守,骄傲自大

(4)演变:由对外开放到闭关锁国

【详解】(1)特点:根据材料一“唐朝与西方的经济贸易联系十分活跃……再分数道至南亚、西亚、北非或欧洲 ”可得出范围广泛,与许多国家都有往来;根据材料一“唐朝与西方的经济贸易联系十分活跃……这一时期,西方宗教文化在中国的传播引人瞩目,……中原丝绸、造纸技术传往西方……新罗不断派遣留学生来到唐朝,先后达二千人之多。长安东西方文明的交汇中心。”可知,唐朝对外交往内容丰富,涉及经济贸易、宗教文化、技术传播、使者往来等领域;根据材料一“西方宗教文化在中国的传播引人瞩目,……中原丝绸、造纸技术传往西方”可知唐朝对外交往具有双向性,外国与中国互相学习,相互吸收先进的经济文化。

原因:根据材料和所学可从经济、交通和国家政策等方面回答。例如,唐朝经济繁荣,国力强盛;对外交通发达 ;唐政府实行较为开放的对外政策等。

(2)历史事件:根据材料二“15世纪上半叶,在地球的东方,……直到非洲东岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景。”和所学可知,1405至1433年,郑和率船队七次下西洋,规模之浩大在世界历史上前所未有,郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,故材料二反映的历史事件是郑和下西洋。

影响:根据所学,可从郑和下西洋在航海史上的地位、增进中国与亚非国家的关系以及对开创海上航线的角度回答。即,郑和的远航时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业做出了伟大贡献。

(3)政策:根据材料“人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。”和所学知识可以看出马克思抨击的是清王朝实行的闭关锁国政策,妨碍海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的发展,使中国与世界隔绝,开始落后于世界潮流,最终在鸦片战争中被打败。

心态:根据材料“不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。”可知,材料体现了清政府闭关自守,骄傲自大的心态。

(4)根据材料一、二唐明实行开放的对外政策,到材料三清朝实行闭关锁国的政策可得出我国古代对外政策由对外开放到闭关锁国。

23.(1)技术:先进的造船技术;指南针用于航海。机构:市舶司。

(2)目的:提高明朝在国外的地位和威望。最远到达:红海沿岸和非洲东海岸。

(3)变化:由对外开放转变为闭关锁国。后果:清朝的闭关锁国政策故步自封,闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

【详解】(1)技术:根据材料一“宋代海外贸易图”结合所学可知,宋朝时期造船业发达,造船技术先进;指南针也用于航海,促进了远洋航海的发展。

机构:结合所学可知,宋朝鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司管理海外贸易。

(2)目的:根据材料二“(郑和下西洋)欲耀兵异域,示中国富强。”可知,郑和下西域是为了提高明朝在国外的地位和威望。

最远:结合所学可知,1405年到1433年,郑和率船队7次下西洋。先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(3)变化:根据材料三“一是禁止外国商人在广州过冬;二是外国商人到广州,应令寓居洋行,由行商负责稽查管束;三是禁止中国人借外商资本及受雇于外商;四是割除外商雇人传递信息之弊;五是外国商船进泊黄埔,酌拔营员弹压稽查。”结合所学可知,材料三反映的是清朝的闭关锁国政策。从郑和下西洋到闭关锁国,中国的外交政策由对外开放转变为闭关锁国。

消极后果:结合所学可知,闭关锁国政策,使清廷故步自封,闭关自守,导致国家的闭塞,使中国错失了向西方学习先进的科学知识和生产技术的机会,中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

24.(1)明成祖(或朱棣);宣扬国威;非洲东海岸和红海沿岸。

(2)示例观点:开放与交流是推动国家发展的重要因素。论述:纵观中国历史,开放与交流对于国家的发展具有深远的影响。明朝时期的郑和七下西洋便是中国历史上对外开放与交流的一个辉煌篇章。郑和的航海活动不仅展现了明朝的海上实力,更重要的是促进了中国与东南亚、南亚、西亚乃至非洲等地区的贸易往来和文化交流。这种开放的态度使得明朝得以吸收外部世界的先进文化和科技,推动了国家的繁荣与进步。然而,到了清朝前期,由于闭关锁国政策的实施,中国与外部世界的联系被严重限制。这一政策虽然在一定程度上维护了国内的稳定,但却导致了中国的落后与闭塞。由于缺乏与外界的交流,中国错失了学习先进文化和科技的机会,逐渐落后于世界潮流。鸦片战争后,中国虽然遭受了巨大的屈辱和损失,但也在客观上促使了中国与世界的联系进一步加强。通商口岸的开放使得中国开始接触到西方的工业文明和科学技术,为后来的现代化进程奠定了基础。虽然这一过程充满了痛苦和挫折,但它也标志着中国开始逐渐摆脱封闭状态,重新走向开放与交流的道路。综上所述,开放与交流是推动国家发展的重要因素。我们应该坚持开放,加强与其他国家的交流合作,推动国家的持续发展。

【详解】(1)皇帝:根据材料一“明朝时期,郑和七下西洋”和所学知识可知,明成祖时期,派郑和率领船队出使西洋。

目的:结合所学知识可知,明成祖时期,派郑和率领船队出使西洋,主要目的是提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍。

地点:根据材料一“带领庞大的船队遍历东南亚、南亚、西亚乃至非洲东海岸的多个国家和地区”和所学知识可知,郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(2)论文:本题为开放性试题,言之有理即可。观点:根据材料一和所学知识可知,对外开放会促进国家发展,密切中国与世界的联系;根据材料二和所学知识可知,封闭保守会让国家落后于世界潮流,最终带来国力的衰退,由此可拟观点为“开放与交流是推动国家发展的重要因素”,再围绕郑和下西洋、清朝闭关锁国和所学知识中有关外交政策的内容进行阐述,示例如下:

论述:纵观中国历史,开放与交流对于国家的发展具有深远的影响。明朝时期的郑和七下西洋便是中国历史上对外开放与交流的一个辉煌篇章。郑和的航海活动不仅展现了明朝的海上实力,更重要的是促进了中国与东南亚、南亚、西亚乃至非洲等地区的贸易往来和文化交流。这种开放的态度使得明朝得以吸收外部世界的先进文化和科技,推动了国家的繁荣与进步。然而,到了清朝前期,由于闭关锁国政策的实施,中国与外部世界的联系被严重限制。这一政策虽然在一定程度上维护了国内的稳定,但却导致了中国的落后与闭塞。由于缺乏与外界的交流,中国错失了学习先进文化和科技的机会,逐渐落后于世界潮流。鸦片战争后,中国虽然遭受了巨大的屈辱和损失,但也在客观上促使了中国与世界的联系进一步加强。通商口岸的开放使得中国开始接触到西方的工业文明和科学技术,为后来的现代化进程奠定了基础。虽然这一过程充满了痛苦和挫折,但它也标志着中国开始逐渐摆脱封闭状态,重新走向开放与交流的道路。

最后总结:综上所述,开放与交流是推动国家发展的重要因素。我们应该坚持开放,加强与其他国家的交流合作,推动国家的持续发展。

同课章节目录