2024-2025学年下学期七年级历史同步练习:第22课 活动课 我国传统节日的起源与传承(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年下学期七年级历史同步练习:第22课 活动课 我国传统节日的起源与传承(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 21:45:19 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年下学期七年级历史同步练习:第22课

一、选择题

1.一首元曲小令中写道:“垂门艾挂狰狰虎,竞水飞舟两两凫,浴兰汤斟绿醑汔香蒲。五月五,谁吊楚三闾(大夫)?”这里描述的传统节日是( )

A.清明节 B.端午节 C.中秋节 D.重阳节

2.“五月五,是端午”。今年中考过后,我们可以开心的过端午节了。到那天,我们吃粽子、划龙舟、戴艾叶……。这一节日与下列哪一人物有关?( )

A.怀素 B.屈原 C.周敦颐 D.蔡伦

3.“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”写出了哪个节日的特殊气氛?( )

A.元宵节 B.端午节 C.中秋节 D.清明节

4.以下不是清明节的别称的是( )

A.鬼节 B.扫坟节 C.冥节 D.中元节

5.“选一头健壮的公牛,挽上犁,由耕田人把犁,随着鞭子挥扬和‘嘿’的一声吆喝,开春第一犁就开始了。”这一仪式属于( )

A.马金姚家灯会 B.杨炯出巡祭 C.凤林迎圳灯会 D.九华立春祭

6.在每年的五月初五,就有了龙舟竞渡、吃粽子、喝雄黄酒的风俗;以此来纪念爱国诗人谁的( )

A.李白 B.杜甫 C.白居易 D.屈原

7.“……一位诗人,延续千载的爱国情怀;一样食物,属于中国人的温暖之味;一种文化,坚守的永恒纪念……”由此可见,这里纪念的传统节日是( )

A.元宵节 B.端午节 C.中秋节 D.腊八节

8.下列传统节日中,哪个来源于二十四节气( )

A.元宵节 B.中秋节 C.端午节 D.清明节

9.我国传统节日不但有着悠久的历史和丰富的内涵,还和人们的生活息息相关,其内容不包括下列哪一项( )

A.历史上的岁时文化 B.传承的宗教文化 C.汉族节日 D.少数民族节日

10.中国的传统节日都有不同的来源,有些节日是适应人类自身发展而出现的,有些节日是农业经济的产物。还有些节日则是具有宗教信仰的色彩。中国的节日可上溯到远古时期,商周以后不少节日上升为礼俗,变成国家的纪念仪式,到秦汉时期节日基本定型。中国的节日文化是一份珍贵的民族文化遗产。反映了中华民族的道德观和价值观。从这些传统节日的起源发展以及他们传承的风俗习惯我们可以进一步认识中华民族的文化特色。从这段材料当中,我们可以概括中华民族传统节日蕴含( )的精神价值

①中华传统节日是中国传统文化的重要组成部分

②反映了古代人民丰富的社会文化生活

③传统节日以情感为纽带显示了团结的力量

④有利于增强民族凝聚力,维护国家统一

A.①② B.①③④ C.①②③ D.①②③④

二、简答题

11.(1)从下列节日中找出我国传统节日,并注明其具体时间(示例节日除外)。

重阳节 元旦节 元宵节 母亲节 清明节 国庆节 中秋节 愚人节 感恩节 端午节

【示例】清明节——农历二十四节气中的“清明”那一天,公历4月5日左右。

__________________________________________

(2)请任选一个传统节日,写出相关的一句诗,或一副对联,或一条俗语。

【示例】清明节:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

__________________________________________

(3)春节和圣诞节,你更喜欢过哪个节日?为什么?

__________________________________________

(4)现在的青年人都喜欢过洋节,如“情人节”“圣诞节”,你认为应该怎样吸引青年人重视传统节日?

__________________________________________

三、综合题

12.中国的节日文化是一份珍贵的民族文化遗产,反映了时代的发展变迁。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:

唐代敦煌壁画《舞乐图》 唐玄宗时官修《大唐六典》 唐代李昭道绘《龙舟竞渡图》

描绘了盛唐宫廷夜宴歌舞升平的热闹景象,其中乐队演奏来自中原和从西域、外国传入的各种打击、吹奏和弹拨乐器。据推测,这种燃灯万盏的场景可能发生在元宵节。 唐令规定元旦、冬至休假七日,清明休假四日,八月十五日休假三日,规定了诸王节日食料,五月五日为粽。 通过画中所描绘的建筑判断,画中的情景当为宫廷中欢度端午的场面。画面中,人小如豆却清晰可辨,生动有趣。所绘龙舟亦生动可掬,灵动飘逸。

(1)根据材料一,概括唐代传统节日的特点。

材料二:宋代是我国节日发展史上的重要时期,新年、清明等传统节日继续保持活力,新兴的节日不断涌现。除了皇亲国戚、王公贵族,最突出的表现是节日期间的游戏、出游、宴饮、观看表演等。与前代相比,这些节日活动一部分是在家庭中进行,使得节日规模更加盛大。

——摘编自毛晓帅《宋代城市节日风俗的文献考察》

(2)材料二反映宋代节日活动出现了怎样的变化?并结合所学知识分析产生变化的原因。

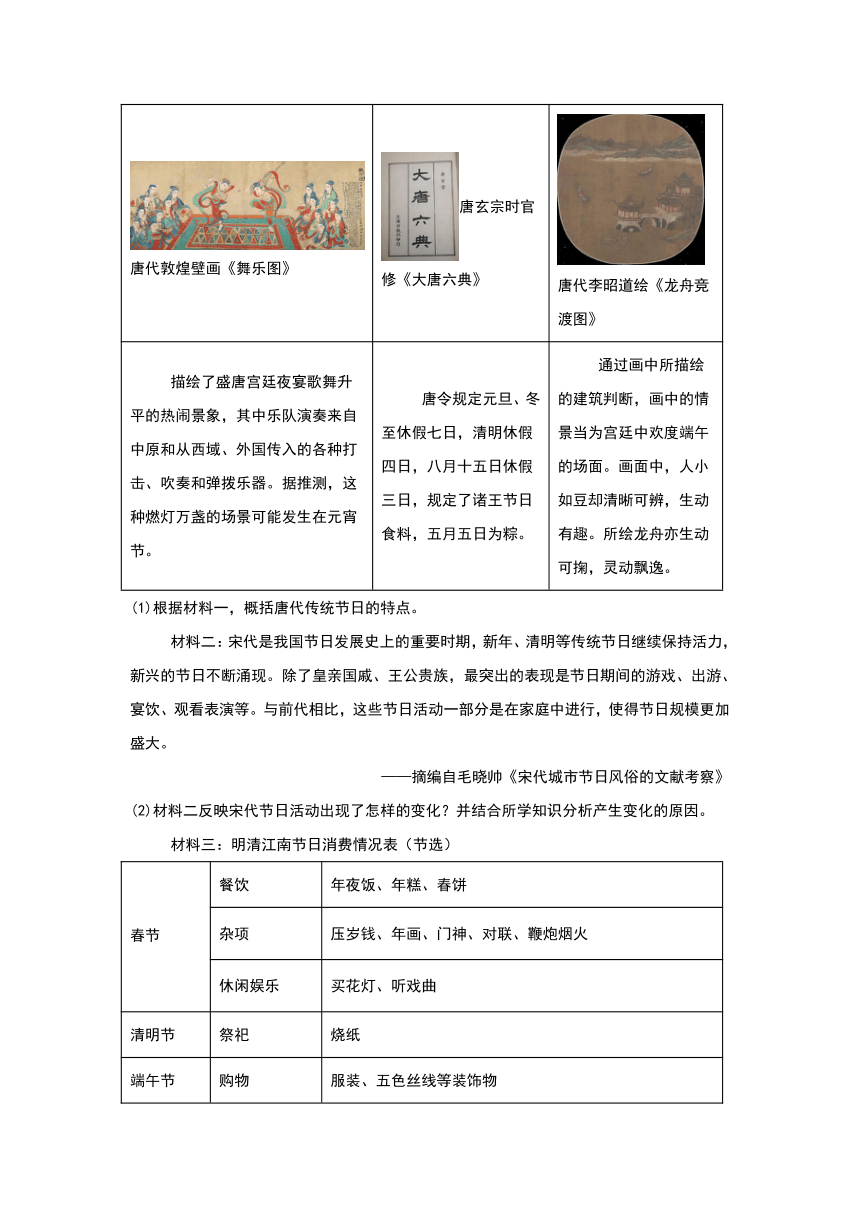

材料三:明清江南节日消费情况表(节选)

春节 餐饮 年夜饭、年糕、春饼

杂项 压岁钱、年画、门神、对联、鞭炮烟火

休闲娱乐 买花灯、听戏曲

清明节 祭祀 烧纸

端午节 购物 服装、五色丝线等装饰物

休闲娱乐 划龙舟

餐饮 粽子、石首鱼

中秋节 餐饮 月饼

——摘编自宋立中《论明清江南节日消费及其经济文化意义》

(3)根据材料三,概括明清江南节日消费的表现,并结合所学知识简述其影响。

13.文化是一个国家、一个民族的灵魂。阅读以下材料,完成相关问题。

材料一:中国文明在文化史上的发展连续性,在整个世界史上尤其显得突出。中国文明的连续性,最明显地表现在以下两点上。第一,中国古代的语言文字在发展过程中未曾发生爆发性的断裂现象。第二,中国历史和文化的传统从未中断。自《史记》以下,历代均有断代的纪传体正史,它们首尾相衔,形成一条史的长龙。中国文明发展的连续性的实质,绝对不在于什么凝固不变性或停滞性,而恰恰在于中国文明具有的不断的自我更新、自我代谢的能力。

——摘编自《中国通史·导论》

材料二:中华文明历经数千年而绵延不绝、迭遭忧患而经久不衰,这是人类文明的奇迹,也是我们自信的底气。坚定文化自信,就是坚持走自己的路。坚定文化自信的首要任务,就是立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,把中国经验提升为中国理论,既不盲从各种教条,也不照搬外国理论,实现精神上的独立自主。要把文化自信融入全民族的精神气质与文化品格中,养成昂扬向上的风貌和理性平和的心态。

——摘编自习近平在文化传承发展座谈会上的讲话

请回答:

(1)根据材料一,概括中华文明的特点。并分析形成这一特点的原因。

(2)根据材料二,归纳我国文化自信的底气。概括实现并坚定文化自信的途径。

(3)中国五千年文明史辉煌灿烂,历经艰难曲折而从未间断,创造了人类文明史上的奇迹,也是我们今天传承和弘扬中华优秀传统文化、坚定文化自信的基石和底气。请结合上述材料及所学,以“传承灿烂,续写辉煌”为主题,完成一篇历史小论文。

要求:

①题目自拟,主题明确,观点合理;

②弘扬正能量,符合主流价值观;

③史实正确,史论结合,条理清晰,合乎逻辑,语言流畅,字数不少于200字。

14. 中华文明有着5000多年的悠久历史和灿烂文化,在几千年的历史流变中,中华民族于艰难中挺立,在困厄中奋发,锤炼出独具特色、博大精深的中华文明。张老师以“中华文明之光”为主题,设计了下面的学习任务单,请你一起参与完成相关学习任务。

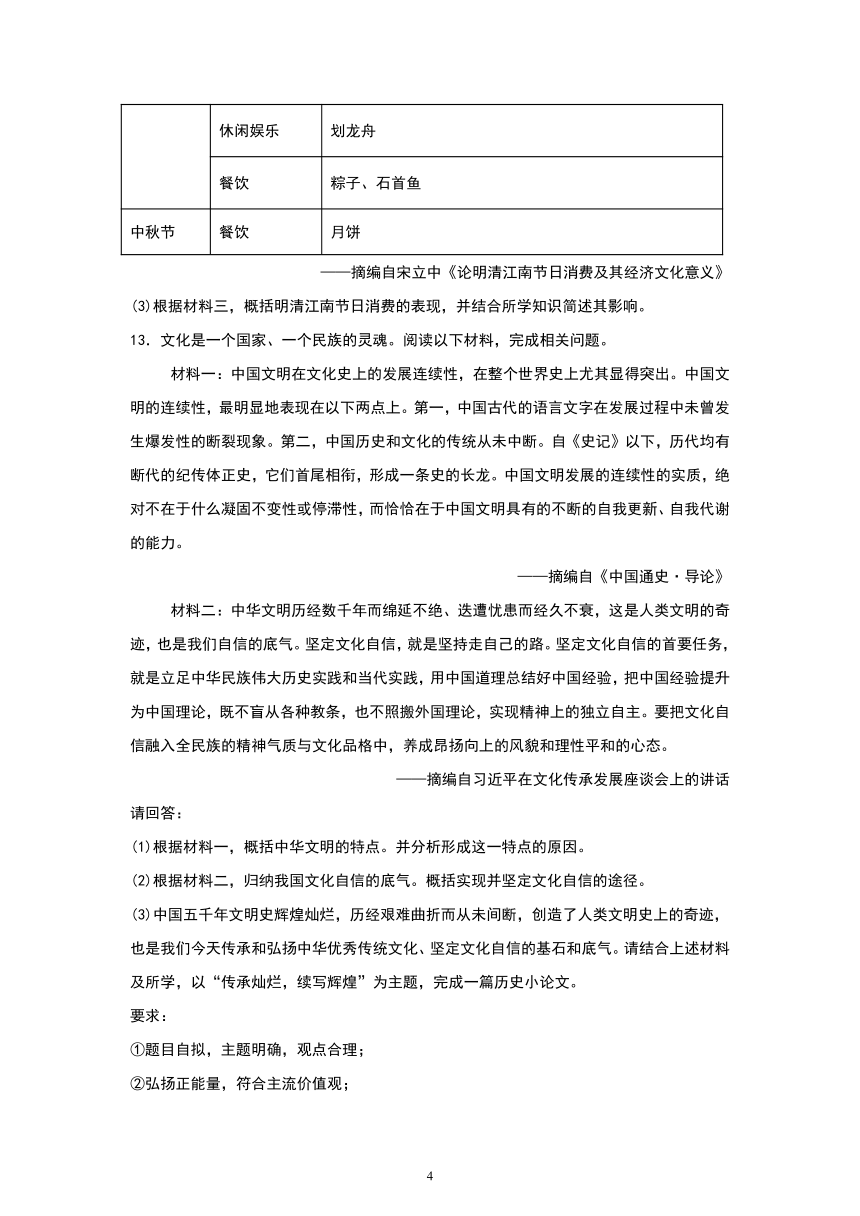

任务一:【识别史料——见证民族团结】

(1)下面的实物史料反映出中央政府通过哪些方式加强对西藏的管理?简述其对统一多民族国家发展的意义。

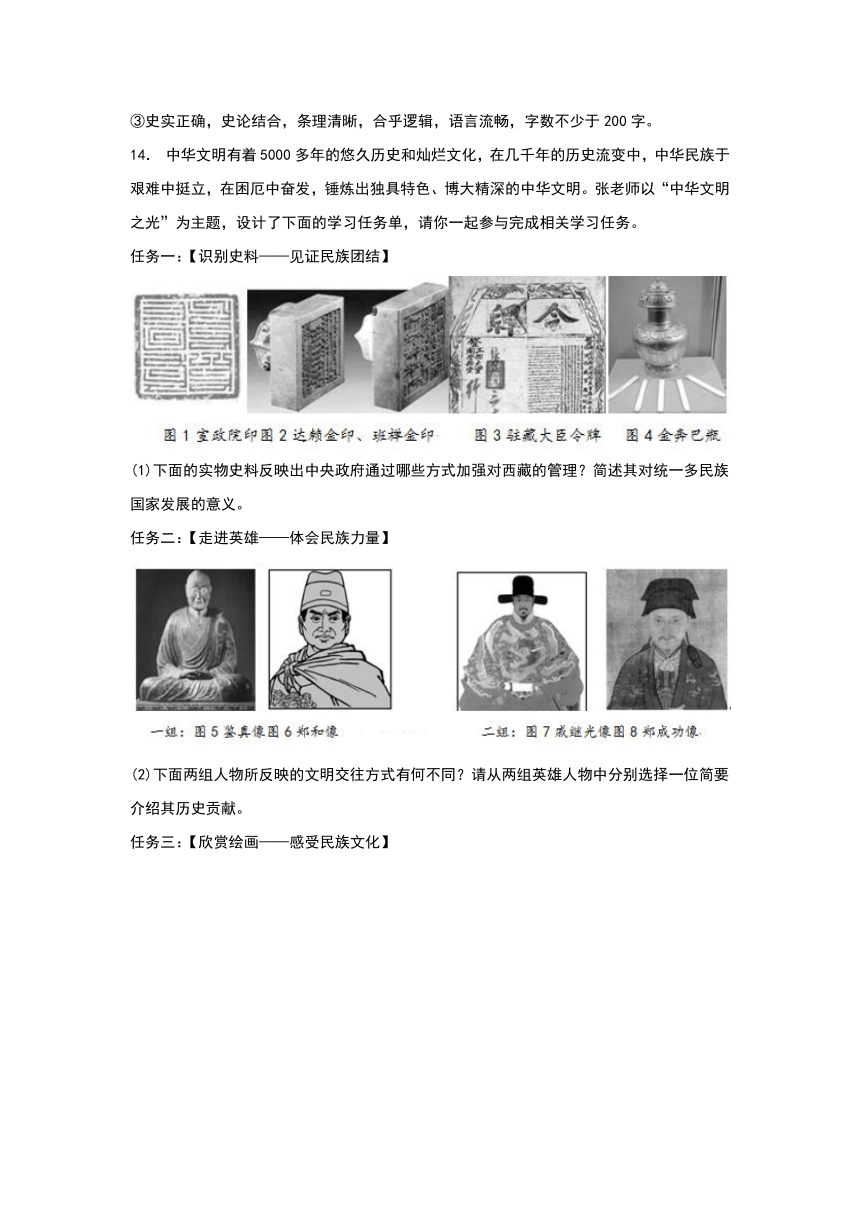

任务二:【走进英雄——体会民族力量】

(2)下面两组人物所反映的文明交往方式有何不同?请从两组英雄人物中分别选择一位简要介绍其历史贡献。

任务三:【欣赏绘画——感受民族文化】

宋代《岁朝图》,画面描绘了正月初一的拜年活动。 宋代《观灯图》,描绘了人们在节日赏灯的场景。

清代《清明戴柳图》,画面描绘了祭扫的场景。 清代《龙舟盛会图》,画面描绘了赛龙舟的活动。

(3)上面的图文信息体现了哪些中国传统节日?请谈谈你对中国传统节日的认识。

四、材料题

15.请阅读下面材料,从中提炼一个观点,结合相关史实,写一篇80-120字的小短文。(要求:题目自拟,观点明确;史实正确;条理清晰,语句通顺,表述完整)

材料 中国的节日可以上溯到远古时期,商周以后不少节日上升为礼俗,变成祭奠的祭祀仪式。到秦汉时期,节日基本定型。魏晋南北朝至隋唐时期,由于各民族文化的沟通,促进了节日文化的交流,节日文化内容也不断得到充实。宋元以后,有的节日内容已成为礼仪性、娱乐性的活动。传统节日不但有悠久的历史和丰富的内涵,还和人们的生活息息相关,包括生产活动、衣食住行、礼仪、天象、宗教、娱乐等。 ——摘自《中国历史》七年级下册 清代《龙舟盛会图》描绘了五月初五赛龙舟的活动》

16.阅读材料,回答问题。

类别 成就

思想 孔子:“仁”;老子:“无为而治”;墨子:“兼爱”“非攻”

伟大工程 都江堰、灵渠、①

科技 造纸术、《大明历》

传统节日 春节、清明节、端午节

(1)根据材料,写出①所代表的伟大工程。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)。

《2024-2025学年下学期七年级历史同步练习:第22课》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B D D D D B D B D

1.B

【详解】根据题干“五月五,谁吊楚三闾(大夫)”和所学知识可知,五月五日是端午节,纪念楚国大夫屈原,B项正确; 清明节是农历二十四节气之一,是一个祭祀祖先的节日,排除A项;中秋节是八月十五日,起源于中国古代的祭月节,排除C项;重阳节是九月初九,代表着浓浓的思念之情和感恩敬老的意思,排除D项。故选B项。

2.B

【详解】根据所学可知,端午节是为了纪念战国末期楚国爱国诗人屈原,他创造出一种新体诗歌——“楚辞”,他的代表作《离骚》充分表达了诗人对国家和人民的热爱,B项正确;怀素是唐代杰出书法家,与端午节无关,排除A项;周敦颐是北宋五子之一,是宋朝儒家理学思想的开山鼻祖,与端午节无关,排除C项;东汉时蔡伦改进造纸术,与端午节无关,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】根据材料“清明时节雨纷纷”结合所学可知,这是唐代诗人杜牧的《清明》,写出了清明节的特殊气氛,表明这个节日是清明节,D项正确;其余三个节日与材料无关,排除ABC项。故选D项。

4.D

【详解】根据所学,七月十五中元节,节日习俗主要有祭祖、放河灯、祀亡魂、焚纸锭、祭祀土地等,不是清明节的别称,D项符合题意,选择D项;清明节,又称鬼节、扫坟节、冥节,与七月十五中元节及十月十五下元节合称三冥节,都与祭祀鬼神有关,ABC项均是清明节的别称,均不符合题意,排除ABC项。故选D项。

5.D

【详解】根据题干材料“选一头健壮的公牛,挽上犁,由耕田人把犁,随着鞭子挥扬和‘嘿’的一声吆喝,开春第一犁就开始了。”可知,九华立春祭是浙江省衢州市柯城区九华乡外陈村比较完好地保留下来的传统农时节令习俗。农历立春日为祭祀日,九华梧桐祖殿是立春祭主要活动场所。鞭春牛是整个立春祭活动的重要环节,由选定的人装扮成芒神鞭打春牛。地方行政主管官员行进香之礼,表示劝农春耕的开始。该仪式表达了人们对风调雨顺、五谷丰登、国泰民安的企盼。D项正确;马金姚家灯会是宫廷彩灯的一种,始于唐代,盛于宋元。马金扛灯又以姚家扛灯为主。排除A项;杨炯出巡祭主祭杨炯,排除B项;凤林迎圳灯会和题干中的“鞭春牛”没有关系,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】农历五月初五,是中国民间的传统节日——端午节,它是中华民族古老的传统节日之一,主要是为了纪念屈原,D项正确;李白的诗清新飘逸、豪迈洒脱、不拘一格,材料所述为端午节,与李白无关,排除A项;杜甫生活在盛唐至中唐时期,他的诗兼容并蓄、沉郁顿挫,端午节并不是为了纪念他,排除B项;白居易是唐朝伟大的现实主义诗人,他的诗平易近人,通俗易懂,妇孺都会吟诵,这与题意不符,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】题干中的关键信息是“一位诗人,延续千载的爱国情怀;一样食物,属于中国人的温暖之味”。根据所学知识可知,屈原生活在战国未期的楚国,他吸收民歌精华,采用楚国方言,创造出一种新体诗歌楚辞,代表作有《离骚》,是干古传诵的抒情长诗。屈原虽忠事楚国,但因楚襄王听信谗言而被流放,最终于五月初五投汨罗江而死。我国人民为纪念他,将每年农历五月初五定为端午节。B项正确;元宵节是中国的传统节日, 每年农历的正月十五日便是此节。按中国民间的传统,在这天上皓月高悬的夜晚,人们要点起彩灯万盏,以示庆贺。排除A项;中秋节源自对天象的崇拜,由上古时代秋夕祭月演变而来,与屈原无关,排除C项;腊八节,即每年农历十二月初八,又称为“法宝节”“佛成道节”“成道会”等。本为佛教纪念释迦牟尼佛成道之节日,后逐渐也成为民间节日,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】依据所学可知,二十四节气是中国先秦时期开始订立、汉代完全确立的用来指导农事的补充历法,是通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系,清明节来源于二十四节气。D项符合题意,其余三个节日都不是来自于节气,排除ABC项。故选D项。

9.B

【详解】结合所学知识可知,传承的宗教文化不属于我国传统节日的内容,B项符合题意;我国传统节日不但有着悠久的历史和丰富的内涵,还和人们的生活息息相关。其内容有历史的岁时文化、汉族节日和少数民族节日三大部分;涉及领域也很广泛,包括生产活动、衣食住行、礼仪、天文气象、宗教、娱乐等。由此可知,ACD项属于我国传统节日的内容,不符合题意。排除ACD项;故选B项。

10.D

【详解】根据材料内容可知中国的传统节日的发展过程以及具有中华民族的特色,结合所学可知中华传统节日是中国传统文化的重要组成部分;传统节日反映了古代人民丰富的社会文化生活;传统节日以情感为纽带显示了各民族团结的力量;有利于增强民族凝聚力,维护国家统一。①②③④正确,故选D;ABC不符合题意,排除。

11.(1)重阳节-- 农历九月初九 ;元宵节-- 农历正月十五 ;端午节-- 农历五月初五 ;中秋节-- 农历八月十五。

(2)春节:爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

(3)春节。因为春节是中国的传统节日。

(4)答案示例:①加大传统节日的宣传力度,提高认识,增强人们的保护意识。②加大政府的保护和扶持力度,将一些重要且有影响的传统节日纳入法定保护范围。③坚持继承、发展、改造、创新并重的原则,挖掘传统节日的文化内涵,适当融入现代元素,使其更加人文化、生活化。(言之有理即可)

【详解】(1)依据所学可知,重阳节--农历九月初九 ;元宵节--农历正月十五 ;端午节--农历五月初五 ;中秋节--农历八月十五。

(2)依据所学可知,春节:爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

(3)依据所学可知,喜欢春节,因为春节是中国的传统节日。

(4)开放性题目,加大传统节日的宣传力度,提高认识,增强人们的保护意识;加大政府的保护和扶持力度,将一些重要且有影响的传统节日纳入法定保护范围;坚持继承、发展、改造、创新并重的原则,挖掘传统节日的文化内涵,适当融入现代元素,使其更加人文化、生活化。

12.(1)特点:盛大丰富的庆祝活动、体现了民族交融、丰富的民俗活动、深厚的文化意义、娱乐性和礼仪性的结合

(2)变化:较前代内容更加丰富,传统节日继续保持活力;从宫廷之中逐渐扩大到社会的各个阶层;更加注重享受和娱乐,且节日活动在家庭中进行,促使节日规模更加盛大,推动了文化事业的迅速发展。

原因:宋朝的商品经济发达,人民生活水平提高,他们对生活娱乐的需求增加、宋朝科技发展迅速等。

(3)表现:主要集中在餐饮领域,但也注重对休闲娱乐的追求,在春节和端午节期间还有杂项和购物消费。

影响:有利于促进明清时期商业的发展;丰富了民众的节日生活;有助于增强民众的情感联结。

【详解】(1)特点:根据材料一“描绘了盛唐宫廷夜宴歌舞升平的热闹景象,其中乐队演奏来自中原和从西域、外国传入的各种打击、吹奏和弹拨乐器。”体现了盛大丰富的庆祝活动、体现了民族交融;“唐令规定元旦、冬至休假七日,清明休假四日,八月十五日休假三日,规定了诸王节日食料,五月五日为粽。”体现了朝廷的重视;“五月五日为粽、宫廷中欢度端午的场面、所绘龙舟亦生动可掬,灵动飘逸。”体现了传统节日与历史人物屈原的联系,说明唐代节日有:深厚的文化意义。

(2)变化:根据材料二“宋代是我国节日发展史上的重要时期,新年、清明等传统节日继续保持活力,新兴的节日不断涌现。除了皇亲国戚、王公贵族,最突出的表现是节日期间的游戏、出游、宴饮、观看表演等。与前代相比,这些节日活动一部分是在家庭中进行,使得节日规模更加盛大。”可分析出宋代节日活动出现的变化是:较前代内容更加丰富,传统节日继续保持活力;从宫廷之中逐渐扩大到社会的各个阶层;更加注重享受和娱乐,且节日活动在家庭中进行,促使节日规模更加盛大,推动了文化事业的迅速发展。

原因:结合所学宋朝经济、市民阶层的扩大,科技发展可分析出,宋代节日活动变化的原因有:宋朝的商品经济发达,人民生活水平提高,他们对生活娱乐的需求增加、宋朝科技发展迅速等。

(3)表现:根据材料三“明清江南节日消费情况表”可看出春节、端午节、中秋节消费中餐饮比例较大,春节、端午节中有休闲娱乐支出,以及其他支出。因此,明清江南节日消费的表现在:主要集中在餐饮领域,但也注重对休闲娱乐的追求,在春节和端午节期间还有杂项和购物消费。

影响:结合所学可知,节日消费有利于促进明清时期商业的发展,丰富了民众的节日生活,有助于增强民众的情感联结等。

13.(1)特点:发展的连续性。原因:中国文明具有不断的自我更新、自我代谢的能力。

(2)底气:中华文明绵延不绝、经久不衰。

途径:坚持走自己的路;实现精神上的独立自主;有昂扬向上的风貌和理性平和的心态。

(3)观点:中华优秀传统文化是文化自信的历史根基,是社会发展的重要力量。

论述:远古时期,炎黄部落联盟逐渐形成华夏族,炎帝、黄帝被尊崇为中华民族的人文初祖,是中华文化的源头。清朝曹雪芹撰写的《红楼梦》思想性强,艺术性高,是世界文化宝库中不可多得的文学名著。在现代,中国药学家屠呦呦领导团队,从中医药古典文献中获得灵感,发现了有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。中华文化积淀着中华民族最深层的精神追求,为中华民族的伟大复兴提供精神动力,是中华民族不断前进的力量源泉。中华文化独一无二的理念、智慧、气度、神韵,增添了中国人民和中华民族内心深处的自信和自豪。

结论:综上所述,中华优秀传统文化是我们文化自信的历史底蕴和现实基础,我们要传承和弘扬中华优秀传统文化。

【详解】(1)特点:根据材料一“中国文明在文化史上的发展连续性,在整个世界史上尤其显得突出”可推断出,中华文明的特点是发展的连续性。

原因:根据材一“中国文明发展的连续性的实质,绝对不在于什么凝固不变性或停滞性,而恰恰在于中国文明具有的不断的自我更新、自我代谢的能力”可知,中华文明发展连续性的原因是中国文明具有不断的自我更新、自我代谢的能力。

(2)底气:根据材料二“中华文明历经数千年而绵延不绝、迭遭忧患而经久不衰,这是人类文明的奇迹,也是我们自信的底气”可知,我国文化自信的底气是中华文明绵延不绝、经久不衰。

途径:根据材料二“坚定文化自信,就是坚持走自己的路。坚定文化自信的首要任务,就是立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,把中国经验提升为中国理论,既不盲从各种教条,也不照搬外国理论,实现精神上的独立自主”可知,坚定文化自信的途径是坚持走自己的路;实现精神上的独立自主;根据材料二“要把文化自信融入全民族的精神气质与文化品格中,养成昂扬向上的风貌和理性平和的心态”可知,实现并坚定文化自信的途径要有昂扬向上的风貌和理性平和的心态。

(3)小论文:本题一道开放题,言之成理即可。围绕我们的文化自信,可从文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量;中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化共同构成了中华文化的主体与主流;中华文化既坚守本根又不断与时俱进,在继承创日新中不断发展,在应时处变中不断升华等角度进行论述。例如观点:中华优秀传统文化是文化自信的历史根基,是社会发展的重要力量。论述:远古时期,炎黄部落联盟逐渐形成华夏族,炎帝、黄帝被尊崇为中华民族的人文初祖,是中华文化的源头。清朝曹雪芹撰写的《红楼梦》思想性强,艺术性高,是世界文化宝库中不可多得的文学名著。在现代,中国药学家屠呦呦领导团队,从中医药古典文献中获得灵感,发现了有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。中华文化积淀着中华民族最深层的精神追求,为中华民族的伟大复兴提供精神动力,是中华民族不断前进的力量源泉。中华文化独一无二的理念、智慧、气度、神韵,增添了中国人民和中华民族内心深处的自信和自豪。结论:综上所述,中华优秀传统文化是我们文化自信的历史底蕴和现实基础,我们要传承和弘扬中华优秀传统文化。

14.(1)设立机构管理;册封;创新制度管理。意义:加强了西藏等边疆地区与中央政府的联系;保持了西藏秩序的稳定,促进了汉族和少数民族经济文化的交流,有利于统一多民族国家的发展。

(2)一组:和平交往,二组:暴力冲突。

唐代高僧鉴真东渡日本,在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了杰出贡献。1405——1433年郑和率领船队七次下“西洋”,先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,与沿线各国友好往来,促进了中国与亚非各国的经济文化交流;加强了明朝与亚非各国的友好关系;促进了南洋地区的开发。

戚继光领导抗倭斗争,使东南沿海的倭患基本解除,维护了我国东南边境的安全稳定,他领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,戚继光是我国历史上一位伟大的民族英雄。郑成功使被荷兰侵略者占据了38年的台湾重新回到祖国的怀抱,维护了国家的统一,郑成功是我国历史上的民族英雄。

(3)节日:春节,元宵节,清明节,端午节。认识:传统节日有着悠久的历史和丰富的内涵;节日文化是一份珍贵的民族文化遗产,反映了中华民族的道德观和价值观;从传统节日可以进一步认识中华民族的文化特色等。(写出言之有理的一点即可)

【详解】(1)根据题干信息“宣政院”并结合所学知识,可知是元朝对西藏行使管理权,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务;根据题干信息“达赖金印”“喇嘛金印”“驻藏大臣令牌”“金奔巴瓶”并结合所学知识,可知是清朝对西藏地区管理的措施。这些信息都反映了中央政府通过设立机构管理;册封;创新制度管理的方式加强对西藏的管理。根据所学知识,对西藏的管理有利于加强了西藏等边疆地区与中央政府的联系;保持了西藏秩序的稳定,促进了汉族和少数民族经济文化的交流,有利于统一多民族国家的发展。

(2)根据材料一组“鉴真”“郑和”体现通过和平的方式加强对外文明 交流;根据材料二组戚继光和郑成功体现通过武装反抗外来侵略,是通过暴力冲突的方式加强 文明交往。根据所学知识,一组:和平交往,二组:暴力冲突。唐代高僧鉴真东渡日本,在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了杰出贡献。1405——1433年郑和率领船队七次下“西洋”,先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,与沿线各国友好往来,促进了中国与亚非各国的经济文化交流;加强了明朝与亚非各国的友好关系;促进了南洋地区的开发。二组:戚继光领导抗倭斗争,使东南沿海的倭患基本解除,维护了我国东南边境的安全稳定,他领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,戚继光是我国历史上一位伟大的民族英雄。郑成功使被荷兰侵略者占据了38年的台湾重新回到祖国的怀抱,维护了国家的统一,郑成功是我国历史上的民族英雄。

(3)第一小问,根据题干信息,“宋代《岁朝图》,画面描绘了正月初一的拜年活动。”体现传统节日是春节。根据题干信息,“宋代《观灯图》,描绘了人们在节日赏灯的场景”体现传统节日是元宵节。根据题干信息,“清代《清明戴柳图》,画面描绘了祭扫的场景”体现传统节日是清明节。第二小问对传统节日的认识属于开放性题目,围绕传统节日是中华文化重要组成部分,是是一份珍贵的民族文化遗产,反映了中华民族的道德观和价值观;进一步认识中华民族的文化特色等方面认识。

15.题目:过中国节,感受中国传统文化魅力

小短文:我国的传统节日都有着悠久的历史和丰富的内涵,从远古先民时期发展而来的中华传统节日,清晰地记录着中华民族丰富而多彩的社会生活、文化内容,是中华民族特有的特色节日。一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮,相互拜年,元宵节的挂彩灯、划旱船,端午节的吃粽子、赛龙舟等,一直流传至今。每一个传统节日都承载着中国悠久历史、文化、习俗的变迁,散发着中国传统文化的魅力。走进这些传统节日,可感受中国传统文化魅力。

【详解】本题为开放性试题,做此类题目,首先看好题目要求,然后读懂材料,结合材料和相关史事拟定一个观点,然后结合材料和所学知识加以叙述,观点明确,条理清晰,语句通顺,史实正确即可。本题通过阅读材料可知,材料主要叙述中国传统节日的发展变化和清代关于端午节赛龙舟活动的画作,可拟定题目为过中国节,感受中国传统文化魅力等,题目拟定后从中国传统节日的发展,一些节日习俗,和承载的文化等角度加以论述即可。可参考以下答案:

题目:过中国节,感受中国传统文化魅力

小短文:我国的传统节日都有着悠久的历史和丰富的内涵,从远古先民时期发展而来的中华传统节日,清晰地记录着中华民族丰富而多彩的社会生活、文化内容,是中华民族特有的特色节日。一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮,相互拜年,元宵节的挂彩灯、划旱船,端午节的吃粽子、赛龙舟等,一直流传至今。每一个传统节日都承载着中国悠久历史、文化、习俗的变迁,散发着中国传统文化的魅力。走进这些传统节日,可感受中国传统文化魅力。

16.(1)长城

(2)中华文化博大精深,坚定文化自信。

中华文化的博大,体现在其深厚的历史底蕴上。几千年的历史积淀,孕育出了众多的文化传统和价值观念。思想上,以孔子为代表的儒家主张的以德治国思想,老子为代表的道家主张的顺应民心、以墨子为代表的墨家主张的节俭,都孕育出了中国传统文化的政治思想和道德准则,以独特智慧,对人类思维方式和社会进步产生了深远的影响;中华文化博大精深,体现在伟大工程上。都江堰作为一座综合性的水利枢纽,2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。秦始皇修筑的长城,西起临洮,东到辽东,举世闻名的“万里长城”是中华民族的瑰宝,也是世界建筑上的奇迹,更是中华民族辉煌的历史,灿烂文化的象征;中华文化博大精深体现在中国的科技发明上如东汉蔡伦改进的造纸术,世界各国的造纸术大都是从中国辗转流传过去的。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一,也为世界文明的发展做出了重要贡献; 中华文化博大精深,还体现在传统节日上,春节、清明节、端午节等节日的传统习俗流传至今,中华传统节日是维系中华传统民族文化的重要载体。

综上所述,我们应该学会欣赏中华文化的伟大成就,保护历史文化遗产,继承和发扬中华优秀文化,创新中华文化,增强文化自信,更好地推动中华文化的繁荣和发展。

【详解】(1)工程:根据图表信息伟大工程,结合所学可知,①所代表的伟大工程是长城。

(2)观点:根据图表信息,从思想、伟大工程、科技、传统节日四个方面反映了中华民族灿烂的文化。所以可以围绕四个方面提炼出观点:中华文化博大精深,坚定文化自信。

论述:围绕中华文化的博大精深,选取表格中部分成果进行论述。中华文化的博大,体现在其深厚的历史底蕴上。几千年的历史积淀,孕育出了众多的文化传统和价值观念。思想上,以孔子为代表的儒家主张的以德治国思想,老子为代表的道家主张的顺应民心、以墨子为代表的墨家主张的节俭,都孕育出了中国传统文化的政治思想和道德准则,以独特智慧,对人类思维方式和社会进步产生了深远的影响;中华文化博大精深,体现在伟大工程上。都江堰作为一座综合性的水利枢纽,2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。秦始皇修筑的长城,西起临洮,东到辽东,举世闻名的“万里长城”是中华民族的瑰宝,也是世界建筑上的奇迹,更是中华民族辉煌的历史,灿烂文化的象征;中华文化博大精深体现在中国的科技发明上如东汉蔡伦改进的造纸术,世界各国的造纸术大都是从中国辗转流传过去的。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一,也为世界文明的发展做出了重要贡献; 中华文化博大精深,还体现在传统节日上,春节、清明节、端午节等节日的传统习俗流传至今,中华传统节日是维系中华传统民族文化的重要载体。

结论:根据史论结合,综上所述,我们应该学会欣赏中华文化的伟大成就,保护历史文化遗产,继承和发扬中华优秀文化,创新中华文化,增强文化自信,更好地推动中华文化的繁荣和发展。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)。

一、选择题

1.一首元曲小令中写道:“垂门艾挂狰狰虎,竞水飞舟两两凫,浴兰汤斟绿醑汔香蒲。五月五,谁吊楚三闾(大夫)?”这里描述的传统节日是( )

A.清明节 B.端午节 C.中秋节 D.重阳节

2.“五月五,是端午”。今年中考过后,我们可以开心的过端午节了。到那天,我们吃粽子、划龙舟、戴艾叶……。这一节日与下列哪一人物有关?( )

A.怀素 B.屈原 C.周敦颐 D.蔡伦

3.“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”写出了哪个节日的特殊气氛?( )

A.元宵节 B.端午节 C.中秋节 D.清明节

4.以下不是清明节的别称的是( )

A.鬼节 B.扫坟节 C.冥节 D.中元节

5.“选一头健壮的公牛,挽上犁,由耕田人把犁,随着鞭子挥扬和‘嘿’的一声吆喝,开春第一犁就开始了。”这一仪式属于( )

A.马金姚家灯会 B.杨炯出巡祭 C.凤林迎圳灯会 D.九华立春祭

6.在每年的五月初五,就有了龙舟竞渡、吃粽子、喝雄黄酒的风俗;以此来纪念爱国诗人谁的( )

A.李白 B.杜甫 C.白居易 D.屈原

7.“……一位诗人,延续千载的爱国情怀;一样食物,属于中国人的温暖之味;一种文化,坚守的永恒纪念……”由此可见,这里纪念的传统节日是( )

A.元宵节 B.端午节 C.中秋节 D.腊八节

8.下列传统节日中,哪个来源于二十四节气( )

A.元宵节 B.中秋节 C.端午节 D.清明节

9.我国传统节日不但有着悠久的历史和丰富的内涵,还和人们的生活息息相关,其内容不包括下列哪一项( )

A.历史上的岁时文化 B.传承的宗教文化 C.汉族节日 D.少数民族节日

10.中国的传统节日都有不同的来源,有些节日是适应人类自身发展而出现的,有些节日是农业经济的产物。还有些节日则是具有宗教信仰的色彩。中国的节日可上溯到远古时期,商周以后不少节日上升为礼俗,变成国家的纪念仪式,到秦汉时期节日基本定型。中国的节日文化是一份珍贵的民族文化遗产。反映了中华民族的道德观和价值观。从这些传统节日的起源发展以及他们传承的风俗习惯我们可以进一步认识中华民族的文化特色。从这段材料当中,我们可以概括中华民族传统节日蕴含( )的精神价值

①中华传统节日是中国传统文化的重要组成部分

②反映了古代人民丰富的社会文化生活

③传统节日以情感为纽带显示了团结的力量

④有利于增强民族凝聚力,维护国家统一

A.①② B.①③④ C.①②③ D.①②③④

二、简答题

11.(1)从下列节日中找出我国传统节日,并注明其具体时间(示例节日除外)。

重阳节 元旦节 元宵节 母亲节 清明节 国庆节 中秋节 愚人节 感恩节 端午节

【示例】清明节——农历二十四节气中的“清明”那一天,公历4月5日左右。

__________________________________________

(2)请任选一个传统节日,写出相关的一句诗,或一副对联,或一条俗语。

【示例】清明节:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

__________________________________________

(3)春节和圣诞节,你更喜欢过哪个节日?为什么?

__________________________________________

(4)现在的青年人都喜欢过洋节,如“情人节”“圣诞节”,你认为应该怎样吸引青年人重视传统节日?

__________________________________________

三、综合题

12.中国的节日文化是一份珍贵的民族文化遗产,反映了时代的发展变迁。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:

唐代敦煌壁画《舞乐图》 唐玄宗时官修《大唐六典》 唐代李昭道绘《龙舟竞渡图》

描绘了盛唐宫廷夜宴歌舞升平的热闹景象,其中乐队演奏来自中原和从西域、外国传入的各种打击、吹奏和弹拨乐器。据推测,这种燃灯万盏的场景可能发生在元宵节。 唐令规定元旦、冬至休假七日,清明休假四日,八月十五日休假三日,规定了诸王节日食料,五月五日为粽。 通过画中所描绘的建筑判断,画中的情景当为宫廷中欢度端午的场面。画面中,人小如豆却清晰可辨,生动有趣。所绘龙舟亦生动可掬,灵动飘逸。

(1)根据材料一,概括唐代传统节日的特点。

材料二:宋代是我国节日发展史上的重要时期,新年、清明等传统节日继续保持活力,新兴的节日不断涌现。除了皇亲国戚、王公贵族,最突出的表现是节日期间的游戏、出游、宴饮、观看表演等。与前代相比,这些节日活动一部分是在家庭中进行,使得节日规模更加盛大。

——摘编自毛晓帅《宋代城市节日风俗的文献考察》

(2)材料二反映宋代节日活动出现了怎样的变化?并结合所学知识分析产生变化的原因。

材料三:明清江南节日消费情况表(节选)

春节 餐饮 年夜饭、年糕、春饼

杂项 压岁钱、年画、门神、对联、鞭炮烟火

休闲娱乐 买花灯、听戏曲

清明节 祭祀 烧纸

端午节 购物 服装、五色丝线等装饰物

休闲娱乐 划龙舟

餐饮 粽子、石首鱼

中秋节 餐饮 月饼

——摘编自宋立中《论明清江南节日消费及其经济文化意义》

(3)根据材料三,概括明清江南节日消费的表现,并结合所学知识简述其影响。

13.文化是一个国家、一个民族的灵魂。阅读以下材料,完成相关问题。

材料一:中国文明在文化史上的发展连续性,在整个世界史上尤其显得突出。中国文明的连续性,最明显地表现在以下两点上。第一,中国古代的语言文字在发展过程中未曾发生爆发性的断裂现象。第二,中国历史和文化的传统从未中断。自《史记》以下,历代均有断代的纪传体正史,它们首尾相衔,形成一条史的长龙。中国文明发展的连续性的实质,绝对不在于什么凝固不变性或停滞性,而恰恰在于中国文明具有的不断的自我更新、自我代谢的能力。

——摘编自《中国通史·导论》

材料二:中华文明历经数千年而绵延不绝、迭遭忧患而经久不衰,这是人类文明的奇迹,也是我们自信的底气。坚定文化自信,就是坚持走自己的路。坚定文化自信的首要任务,就是立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,把中国经验提升为中国理论,既不盲从各种教条,也不照搬外国理论,实现精神上的独立自主。要把文化自信融入全民族的精神气质与文化品格中,养成昂扬向上的风貌和理性平和的心态。

——摘编自习近平在文化传承发展座谈会上的讲话

请回答:

(1)根据材料一,概括中华文明的特点。并分析形成这一特点的原因。

(2)根据材料二,归纳我国文化自信的底气。概括实现并坚定文化自信的途径。

(3)中国五千年文明史辉煌灿烂,历经艰难曲折而从未间断,创造了人类文明史上的奇迹,也是我们今天传承和弘扬中华优秀传统文化、坚定文化自信的基石和底气。请结合上述材料及所学,以“传承灿烂,续写辉煌”为主题,完成一篇历史小论文。

要求:

①题目自拟,主题明确,观点合理;

②弘扬正能量,符合主流价值观;

③史实正确,史论结合,条理清晰,合乎逻辑,语言流畅,字数不少于200字。

14. 中华文明有着5000多年的悠久历史和灿烂文化,在几千年的历史流变中,中华民族于艰难中挺立,在困厄中奋发,锤炼出独具特色、博大精深的中华文明。张老师以“中华文明之光”为主题,设计了下面的学习任务单,请你一起参与完成相关学习任务。

任务一:【识别史料——见证民族团结】

(1)下面的实物史料反映出中央政府通过哪些方式加强对西藏的管理?简述其对统一多民族国家发展的意义。

任务二:【走进英雄——体会民族力量】

(2)下面两组人物所反映的文明交往方式有何不同?请从两组英雄人物中分别选择一位简要介绍其历史贡献。

任务三:【欣赏绘画——感受民族文化】

宋代《岁朝图》,画面描绘了正月初一的拜年活动。 宋代《观灯图》,描绘了人们在节日赏灯的场景。

清代《清明戴柳图》,画面描绘了祭扫的场景。 清代《龙舟盛会图》,画面描绘了赛龙舟的活动。

(3)上面的图文信息体现了哪些中国传统节日?请谈谈你对中国传统节日的认识。

四、材料题

15.请阅读下面材料,从中提炼一个观点,结合相关史实,写一篇80-120字的小短文。(要求:题目自拟,观点明确;史实正确;条理清晰,语句通顺,表述完整)

材料 中国的节日可以上溯到远古时期,商周以后不少节日上升为礼俗,变成祭奠的祭祀仪式。到秦汉时期,节日基本定型。魏晋南北朝至隋唐时期,由于各民族文化的沟通,促进了节日文化的交流,节日文化内容也不断得到充实。宋元以后,有的节日内容已成为礼仪性、娱乐性的活动。传统节日不但有悠久的历史和丰富的内涵,还和人们的生活息息相关,包括生产活动、衣食住行、礼仪、天象、宗教、娱乐等。 ——摘自《中国历史》七年级下册 清代《龙舟盛会图》描绘了五月初五赛龙舟的活动》

16.阅读材料,回答问题。

类别 成就

思想 孔子:“仁”;老子:“无为而治”;墨子:“兼爱”“非攻”

伟大工程 都江堰、灵渠、①

科技 造纸术、《大明历》

传统节日 春节、清明节、端午节

(1)根据材料,写出①所代表的伟大工程。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)。

《2024-2025学年下学期七年级历史同步练习:第22课》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B D D D D B D B D

1.B

【详解】根据题干“五月五,谁吊楚三闾(大夫)”和所学知识可知,五月五日是端午节,纪念楚国大夫屈原,B项正确; 清明节是农历二十四节气之一,是一个祭祀祖先的节日,排除A项;中秋节是八月十五日,起源于中国古代的祭月节,排除C项;重阳节是九月初九,代表着浓浓的思念之情和感恩敬老的意思,排除D项。故选B项。

2.B

【详解】根据所学可知,端午节是为了纪念战国末期楚国爱国诗人屈原,他创造出一种新体诗歌——“楚辞”,他的代表作《离骚》充分表达了诗人对国家和人民的热爱,B项正确;怀素是唐代杰出书法家,与端午节无关,排除A项;周敦颐是北宋五子之一,是宋朝儒家理学思想的开山鼻祖,与端午节无关,排除C项;东汉时蔡伦改进造纸术,与端午节无关,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】根据材料“清明时节雨纷纷”结合所学可知,这是唐代诗人杜牧的《清明》,写出了清明节的特殊气氛,表明这个节日是清明节,D项正确;其余三个节日与材料无关,排除ABC项。故选D项。

4.D

【详解】根据所学,七月十五中元节,节日习俗主要有祭祖、放河灯、祀亡魂、焚纸锭、祭祀土地等,不是清明节的别称,D项符合题意,选择D项;清明节,又称鬼节、扫坟节、冥节,与七月十五中元节及十月十五下元节合称三冥节,都与祭祀鬼神有关,ABC项均是清明节的别称,均不符合题意,排除ABC项。故选D项。

5.D

【详解】根据题干材料“选一头健壮的公牛,挽上犁,由耕田人把犁,随着鞭子挥扬和‘嘿’的一声吆喝,开春第一犁就开始了。”可知,九华立春祭是浙江省衢州市柯城区九华乡外陈村比较完好地保留下来的传统农时节令习俗。农历立春日为祭祀日,九华梧桐祖殿是立春祭主要活动场所。鞭春牛是整个立春祭活动的重要环节,由选定的人装扮成芒神鞭打春牛。地方行政主管官员行进香之礼,表示劝农春耕的开始。该仪式表达了人们对风调雨顺、五谷丰登、国泰民安的企盼。D项正确;马金姚家灯会是宫廷彩灯的一种,始于唐代,盛于宋元。马金扛灯又以姚家扛灯为主。排除A项;杨炯出巡祭主祭杨炯,排除B项;凤林迎圳灯会和题干中的“鞭春牛”没有关系,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】农历五月初五,是中国民间的传统节日——端午节,它是中华民族古老的传统节日之一,主要是为了纪念屈原,D项正确;李白的诗清新飘逸、豪迈洒脱、不拘一格,材料所述为端午节,与李白无关,排除A项;杜甫生活在盛唐至中唐时期,他的诗兼容并蓄、沉郁顿挫,端午节并不是为了纪念他,排除B项;白居易是唐朝伟大的现实主义诗人,他的诗平易近人,通俗易懂,妇孺都会吟诵,这与题意不符,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】题干中的关键信息是“一位诗人,延续千载的爱国情怀;一样食物,属于中国人的温暖之味”。根据所学知识可知,屈原生活在战国未期的楚国,他吸收民歌精华,采用楚国方言,创造出一种新体诗歌楚辞,代表作有《离骚》,是干古传诵的抒情长诗。屈原虽忠事楚国,但因楚襄王听信谗言而被流放,最终于五月初五投汨罗江而死。我国人民为纪念他,将每年农历五月初五定为端午节。B项正确;元宵节是中国的传统节日, 每年农历的正月十五日便是此节。按中国民间的传统,在这天上皓月高悬的夜晚,人们要点起彩灯万盏,以示庆贺。排除A项;中秋节源自对天象的崇拜,由上古时代秋夕祭月演变而来,与屈原无关,排除C项;腊八节,即每年农历十二月初八,又称为“法宝节”“佛成道节”“成道会”等。本为佛教纪念释迦牟尼佛成道之节日,后逐渐也成为民间节日,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】依据所学可知,二十四节气是中国先秦时期开始订立、汉代完全确立的用来指导农事的补充历法,是通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系,清明节来源于二十四节气。D项符合题意,其余三个节日都不是来自于节气,排除ABC项。故选D项。

9.B

【详解】结合所学知识可知,传承的宗教文化不属于我国传统节日的内容,B项符合题意;我国传统节日不但有着悠久的历史和丰富的内涵,还和人们的生活息息相关。其内容有历史的岁时文化、汉族节日和少数民族节日三大部分;涉及领域也很广泛,包括生产活动、衣食住行、礼仪、天文气象、宗教、娱乐等。由此可知,ACD项属于我国传统节日的内容,不符合题意。排除ACD项;故选B项。

10.D

【详解】根据材料内容可知中国的传统节日的发展过程以及具有中华民族的特色,结合所学可知中华传统节日是中国传统文化的重要组成部分;传统节日反映了古代人民丰富的社会文化生活;传统节日以情感为纽带显示了各民族团结的力量;有利于增强民族凝聚力,维护国家统一。①②③④正确,故选D;ABC不符合题意,排除。

11.(1)重阳节-- 农历九月初九 ;元宵节-- 农历正月十五 ;端午节-- 农历五月初五 ;中秋节-- 农历八月十五。

(2)春节:爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

(3)春节。因为春节是中国的传统节日。

(4)答案示例:①加大传统节日的宣传力度,提高认识,增强人们的保护意识。②加大政府的保护和扶持力度,将一些重要且有影响的传统节日纳入法定保护范围。③坚持继承、发展、改造、创新并重的原则,挖掘传统节日的文化内涵,适当融入现代元素,使其更加人文化、生活化。(言之有理即可)

【详解】(1)依据所学可知,重阳节--农历九月初九 ;元宵节--农历正月十五 ;端午节--农历五月初五 ;中秋节--农历八月十五。

(2)依据所学可知,春节:爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

(3)依据所学可知,喜欢春节,因为春节是中国的传统节日。

(4)开放性题目,加大传统节日的宣传力度,提高认识,增强人们的保护意识;加大政府的保护和扶持力度,将一些重要且有影响的传统节日纳入法定保护范围;坚持继承、发展、改造、创新并重的原则,挖掘传统节日的文化内涵,适当融入现代元素,使其更加人文化、生活化。

12.(1)特点:盛大丰富的庆祝活动、体现了民族交融、丰富的民俗活动、深厚的文化意义、娱乐性和礼仪性的结合

(2)变化:较前代内容更加丰富,传统节日继续保持活力;从宫廷之中逐渐扩大到社会的各个阶层;更加注重享受和娱乐,且节日活动在家庭中进行,促使节日规模更加盛大,推动了文化事业的迅速发展。

原因:宋朝的商品经济发达,人民生活水平提高,他们对生活娱乐的需求增加、宋朝科技发展迅速等。

(3)表现:主要集中在餐饮领域,但也注重对休闲娱乐的追求,在春节和端午节期间还有杂项和购物消费。

影响:有利于促进明清时期商业的发展;丰富了民众的节日生活;有助于增强民众的情感联结。

【详解】(1)特点:根据材料一“描绘了盛唐宫廷夜宴歌舞升平的热闹景象,其中乐队演奏来自中原和从西域、外国传入的各种打击、吹奏和弹拨乐器。”体现了盛大丰富的庆祝活动、体现了民族交融;“唐令规定元旦、冬至休假七日,清明休假四日,八月十五日休假三日,规定了诸王节日食料,五月五日为粽。”体现了朝廷的重视;“五月五日为粽、宫廷中欢度端午的场面、所绘龙舟亦生动可掬,灵动飘逸。”体现了传统节日与历史人物屈原的联系,说明唐代节日有:深厚的文化意义。

(2)变化:根据材料二“宋代是我国节日发展史上的重要时期,新年、清明等传统节日继续保持活力,新兴的节日不断涌现。除了皇亲国戚、王公贵族,最突出的表现是节日期间的游戏、出游、宴饮、观看表演等。与前代相比,这些节日活动一部分是在家庭中进行,使得节日规模更加盛大。”可分析出宋代节日活动出现的变化是:较前代内容更加丰富,传统节日继续保持活力;从宫廷之中逐渐扩大到社会的各个阶层;更加注重享受和娱乐,且节日活动在家庭中进行,促使节日规模更加盛大,推动了文化事业的迅速发展。

原因:结合所学宋朝经济、市民阶层的扩大,科技发展可分析出,宋代节日活动变化的原因有:宋朝的商品经济发达,人民生活水平提高,他们对生活娱乐的需求增加、宋朝科技发展迅速等。

(3)表现:根据材料三“明清江南节日消费情况表”可看出春节、端午节、中秋节消费中餐饮比例较大,春节、端午节中有休闲娱乐支出,以及其他支出。因此,明清江南节日消费的表现在:主要集中在餐饮领域,但也注重对休闲娱乐的追求,在春节和端午节期间还有杂项和购物消费。

影响:结合所学可知,节日消费有利于促进明清时期商业的发展,丰富了民众的节日生活,有助于增强民众的情感联结等。

13.(1)特点:发展的连续性。原因:中国文明具有不断的自我更新、自我代谢的能力。

(2)底气:中华文明绵延不绝、经久不衰。

途径:坚持走自己的路;实现精神上的独立自主;有昂扬向上的风貌和理性平和的心态。

(3)观点:中华优秀传统文化是文化自信的历史根基,是社会发展的重要力量。

论述:远古时期,炎黄部落联盟逐渐形成华夏族,炎帝、黄帝被尊崇为中华民族的人文初祖,是中华文化的源头。清朝曹雪芹撰写的《红楼梦》思想性强,艺术性高,是世界文化宝库中不可多得的文学名著。在现代,中国药学家屠呦呦领导团队,从中医药古典文献中获得灵感,发现了有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。中华文化积淀着中华民族最深层的精神追求,为中华民族的伟大复兴提供精神动力,是中华民族不断前进的力量源泉。中华文化独一无二的理念、智慧、气度、神韵,增添了中国人民和中华民族内心深处的自信和自豪。

结论:综上所述,中华优秀传统文化是我们文化自信的历史底蕴和现实基础,我们要传承和弘扬中华优秀传统文化。

【详解】(1)特点:根据材料一“中国文明在文化史上的发展连续性,在整个世界史上尤其显得突出”可推断出,中华文明的特点是发展的连续性。

原因:根据材一“中国文明发展的连续性的实质,绝对不在于什么凝固不变性或停滞性,而恰恰在于中国文明具有的不断的自我更新、自我代谢的能力”可知,中华文明发展连续性的原因是中国文明具有不断的自我更新、自我代谢的能力。

(2)底气:根据材料二“中华文明历经数千年而绵延不绝、迭遭忧患而经久不衰,这是人类文明的奇迹,也是我们自信的底气”可知,我国文化自信的底气是中华文明绵延不绝、经久不衰。

途径:根据材料二“坚定文化自信,就是坚持走自己的路。坚定文化自信的首要任务,就是立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,把中国经验提升为中国理论,既不盲从各种教条,也不照搬外国理论,实现精神上的独立自主”可知,坚定文化自信的途径是坚持走自己的路;实现精神上的独立自主;根据材料二“要把文化自信融入全民族的精神气质与文化品格中,养成昂扬向上的风貌和理性平和的心态”可知,实现并坚定文化自信的途径要有昂扬向上的风貌和理性平和的心态。

(3)小论文:本题一道开放题,言之成理即可。围绕我们的文化自信,可从文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量;中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化共同构成了中华文化的主体与主流;中华文化既坚守本根又不断与时俱进,在继承创日新中不断发展,在应时处变中不断升华等角度进行论述。例如观点:中华优秀传统文化是文化自信的历史根基,是社会发展的重要力量。论述:远古时期,炎黄部落联盟逐渐形成华夏族,炎帝、黄帝被尊崇为中华民族的人文初祖,是中华文化的源头。清朝曹雪芹撰写的《红楼梦》思想性强,艺术性高,是世界文化宝库中不可多得的文学名著。在现代,中国药学家屠呦呦领导团队,从中医药古典文献中获得灵感,发现了有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。中华文化积淀着中华民族最深层的精神追求,为中华民族的伟大复兴提供精神动力,是中华民族不断前进的力量源泉。中华文化独一无二的理念、智慧、气度、神韵,增添了中国人民和中华民族内心深处的自信和自豪。结论:综上所述,中华优秀传统文化是我们文化自信的历史底蕴和现实基础,我们要传承和弘扬中华优秀传统文化。

14.(1)设立机构管理;册封;创新制度管理。意义:加强了西藏等边疆地区与中央政府的联系;保持了西藏秩序的稳定,促进了汉族和少数民族经济文化的交流,有利于统一多民族国家的发展。

(2)一组:和平交往,二组:暴力冲突。

唐代高僧鉴真东渡日本,在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了杰出贡献。1405——1433年郑和率领船队七次下“西洋”,先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,与沿线各国友好往来,促进了中国与亚非各国的经济文化交流;加强了明朝与亚非各国的友好关系;促进了南洋地区的开发。

戚继光领导抗倭斗争,使东南沿海的倭患基本解除,维护了我国东南边境的安全稳定,他领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,戚继光是我国历史上一位伟大的民族英雄。郑成功使被荷兰侵略者占据了38年的台湾重新回到祖国的怀抱,维护了国家的统一,郑成功是我国历史上的民族英雄。

(3)节日:春节,元宵节,清明节,端午节。认识:传统节日有着悠久的历史和丰富的内涵;节日文化是一份珍贵的民族文化遗产,反映了中华民族的道德观和价值观;从传统节日可以进一步认识中华民族的文化特色等。(写出言之有理的一点即可)

【详解】(1)根据题干信息“宣政院”并结合所学知识,可知是元朝对西藏行使管理权,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务;根据题干信息“达赖金印”“喇嘛金印”“驻藏大臣令牌”“金奔巴瓶”并结合所学知识,可知是清朝对西藏地区管理的措施。这些信息都反映了中央政府通过设立机构管理;册封;创新制度管理的方式加强对西藏的管理。根据所学知识,对西藏的管理有利于加强了西藏等边疆地区与中央政府的联系;保持了西藏秩序的稳定,促进了汉族和少数民族经济文化的交流,有利于统一多民族国家的发展。

(2)根据材料一组“鉴真”“郑和”体现通过和平的方式加强对外文明 交流;根据材料二组戚继光和郑成功体现通过武装反抗外来侵略,是通过暴力冲突的方式加强 文明交往。根据所学知识,一组:和平交往,二组:暴力冲突。唐代高僧鉴真东渡日本,在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了杰出贡献。1405——1433年郑和率领船队七次下“西洋”,先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,与沿线各国友好往来,促进了中国与亚非各国的经济文化交流;加强了明朝与亚非各国的友好关系;促进了南洋地区的开发。二组:戚继光领导抗倭斗争,使东南沿海的倭患基本解除,维护了我国东南边境的安全稳定,他领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,戚继光是我国历史上一位伟大的民族英雄。郑成功使被荷兰侵略者占据了38年的台湾重新回到祖国的怀抱,维护了国家的统一,郑成功是我国历史上的民族英雄。

(3)第一小问,根据题干信息,“宋代《岁朝图》,画面描绘了正月初一的拜年活动。”体现传统节日是春节。根据题干信息,“宋代《观灯图》,描绘了人们在节日赏灯的场景”体现传统节日是元宵节。根据题干信息,“清代《清明戴柳图》,画面描绘了祭扫的场景”体现传统节日是清明节。第二小问对传统节日的认识属于开放性题目,围绕传统节日是中华文化重要组成部分,是是一份珍贵的民族文化遗产,反映了中华民族的道德观和价值观;进一步认识中华民族的文化特色等方面认识。

15.题目:过中国节,感受中国传统文化魅力

小短文:我国的传统节日都有着悠久的历史和丰富的内涵,从远古先民时期发展而来的中华传统节日,清晰地记录着中华民族丰富而多彩的社会生活、文化内容,是中华民族特有的特色节日。一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮,相互拜年,元宵节的挂彩灯、划旱船,端午节的吃粽子、赛龙舟等,一直流传至今。每一个传统节日都承载着中国悠久历史、文化、习俗的变迁,散发着中国传统文化的魅力。走进这些传统节日,可感受中国传统文化魅力。

【详解】本题为开放性试题,做此类题目,首先看好题目要求,然后读懂材料,结合材料和相关史事拟定一个观点,然后结合材料和所学知识加以叙述,观点明确,条理清晰,语句通顺,史实正确即可。本题通过阅读材料可知,材料主要叙述中国传统节日的发展变化和清代关于端午节赛龙舟活动的画作,可拟定题目为过中国节,感受中国传统文化魅力等,题目拟定后从中国传统节日的发展,一些节日习俗,和承载的文化等角度加以论述即可。可参考以下答案:

题目:过中国节,感受中国传统文化魅力

小短文:我国的传统节日都有着悠久的历史和丰富的内涵,从远古先民时期发展而来的中华传统节日,清晰地记录着中华民族丰富而多彩的社会生活、文化内容,是中华民族特有的特色节日。一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮,相互拜年,元宵节的挂彩灯、划旱船,端午节的吃粽子、赛龙舟等,一直流传至今。每一个传统节日都承载着中国悠久历史、文化、习俗的变迁,散发着中国传统文化的魅力。走进这些传统节日,可感受中国传统文化魅力。

16.(1)长城

(2)中华文化博大精深,坚定文化自信。

中华文化的博大,体现在其深厚的历史底蕴上。几千年的历史积淀,孕育出了众多的文化传统和价值观念。思想上,以孔子为代表的儒家主张的以德治国思想,老子为代表的道家主张的顺应民心、以墨子为代表的墨家主张的节俭,都孕育出了中国传统文化的政治思想和道德准则,以独特智慧,对人类思维方式和社会进步产生了深远的影响;中华文化博大精深,体现在伟大工程上。都江堰作为一座综合性的水利枢纽,2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。秦始皇修筑的长城,西起临洮,东到辽东,举世闻名的“万里长城”是中华民族的瑰宝,也是世界建筑上的奇迹,更是中华民族辉煌的历史,灿烂文化的象征;中华文化博大精深体现在中国的科技发明上如东汉蔡伦改进的造纸术,世界各国的造纸术大都是从中国辗转流传过去的。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一,也为世界文明的发展做出了重要贡献; 中华文化博大精深,还体现在传统节日上,春节、清明节、端午节等节日的传统习俗流传至今,中华传统节日是维系中华传统民族文化的重要载体。

综上所述,我们应该学会欣赏中华文化的伟大成就,保护历史文化遗产,继承和发扬中华优秀文化,创新中华文化,增强文化自信,更好地推动中华文化的繁荣和发展。

【详解】(1)工程:根据图表信息伟大工程,结合所学可知,①所代表的伟大工程是长城。

(2)观点:根据图表信息,从思想、伟大工程、科技、传统节日四个方面反映了中华民族灿烂的文化。所以可以围绕四个方面提炼出观点:中华文化博大精深,坚定文化自信。

论述:围绕中华文化的博大精深,选取表格中部分成果进行论述。中华文化的博大,体现在其深厚的历史底蕴上。几千年的历史积淀,孕育出了众多的文化传统和价值观念。思想上,以孔子为代表的儒家主张的以德治国思想,老子为代表的道家主张的顺应民心、以墨子为代表的墨家主张的节俭,都孕育出了中国传统文化的政治思想和道德准则,以独特智慧,对人类思维方式和社会进步产生了深远的影响;中华文化博大精深,体现在伟大工程上。都江堰作为一座综合性的水利枢纽,2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。秦始皇修筑的长城,西起临洮,东到辽东,举世闻名的“万里长城”是中华民族的瑰宝,也是世界建筑上的奇迹,更是中华民族辉煌的历史,灿烂文化的象征;中华文化博大精深体现在中国的科技发明上如东汉蔡伦改进的造纸术,世界各国的造纸术大都是从中国辗转流传过去的。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一,也为世界文明的发展做出了重要贡献; 中华文化博大精深,还体现在传统节日上,春节、清明节、端午节等节日的传统习俗流传至今,中华传统节日是维系中华传统民族文化的重要载体。

结论:根据史论结合,综上所述,我们应该学会欣赏中华文化的伟大成就,保护历史文化遗产,继承和发扬中华优秀文化,创新中华文化,增强文化自信,更好地推动中华文化的繁荣和发展。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)。

同课章节目录