高考历史(统编版)一轮通史复习 第2讲 诸侯纷争与变法运动 讲义

文档属性

| 名称 | 高考历史(统编版)一轮通史复习 第2讲 诸侯纷争与变法运动 讲义 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-25 21:51:29 | ||

图片预览

文档简介

2026年高考历史(统编版)一轮复习

第2讲 诸侯纷争与变法运动 讲义

课标要求:

1.通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性。

2.了解老子、孔子学说.

3.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

素养考向:

1.立足时空观念,了解春秋五霸和战国七雄的相关史实。

2.唯物史观的角度理解战国时期各国变法的必然性及理解社会变革与百家争鸣之间的关系。

3.注重渗透对唯物史观的理解和运用,如生产工具的进步、农业和商业发展条件及状况、儒家思想的内涵及意义、政治、经济及文化逐渐走向统一的趋势等。

4.春秋战国时期贵族政治变迁的趋势、民族交融,农业、手工业的发展可能成为新的命题点。

考情考向:

年份 试卷 考点 考向分析

2024 广东卷 春秋战国礼乐制度变化 1.本讲高考命题热点,题型以选择题为主。如春秋战国时期的列国纷争与华夏认同;春秋战国时期经济发展与变法运动;春秋时期老子、孔子的思想;战国时期百家争鸣的背景、表现及意义。 2.通过创设新情境、提出新问题的形式考查春秋战国时期的重大变化及对历史发展的影响,注重对核心素养的考查,尤其渗透对唯物史观的理解和运用。

江苏卷 西周晚期到战国晚期秦遗址研究

安徽卷 先秦礼乐变化

全国甲卷 王室衰微与“春秋五霸”

安徽卷 先秦礼乐变化

重庆卷 春秋时期民族关系

山东卷 春秋战国社会秩序变化

全国新课标 春秋战国道家思想

2023 全国新课标卷 法儒治国方略上的共同主张

北京卷 春秋战国儒家思

全国甲卷 孔子的“乐教”思想

全国乙卷 百家争鸣的背景

湖南卷 战国时期秦国官僚制度

2022 全国乙卷 百家争鸣--老子

重庆卷 儒家“德”的观念

复习备考:

1.认识春秋战国时期政治、经济等方面社会转型的具体体现;

2.认识改革变法对社会进程的推动作用;

3.辨析百家争鸣中不同学派的思想主张。

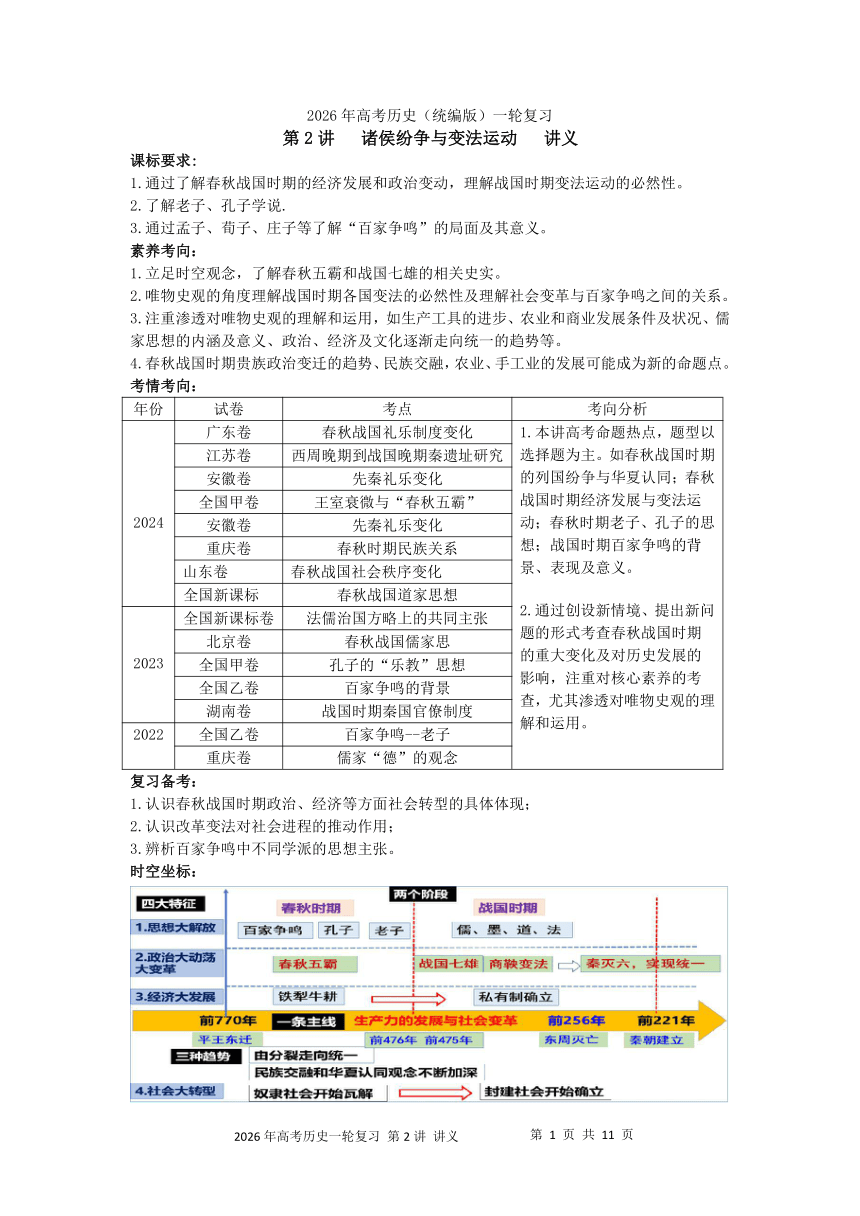

时空坐标:

考点一:列国纷争与华夏认

(一)列国纷争:

1.背景:

①东周时期,周王室控制力削弱,“天下共主”的地位丧失;

②诸侯实力强大,独立性增强,大的诸侯国力图号召和控制中小诸侯国。

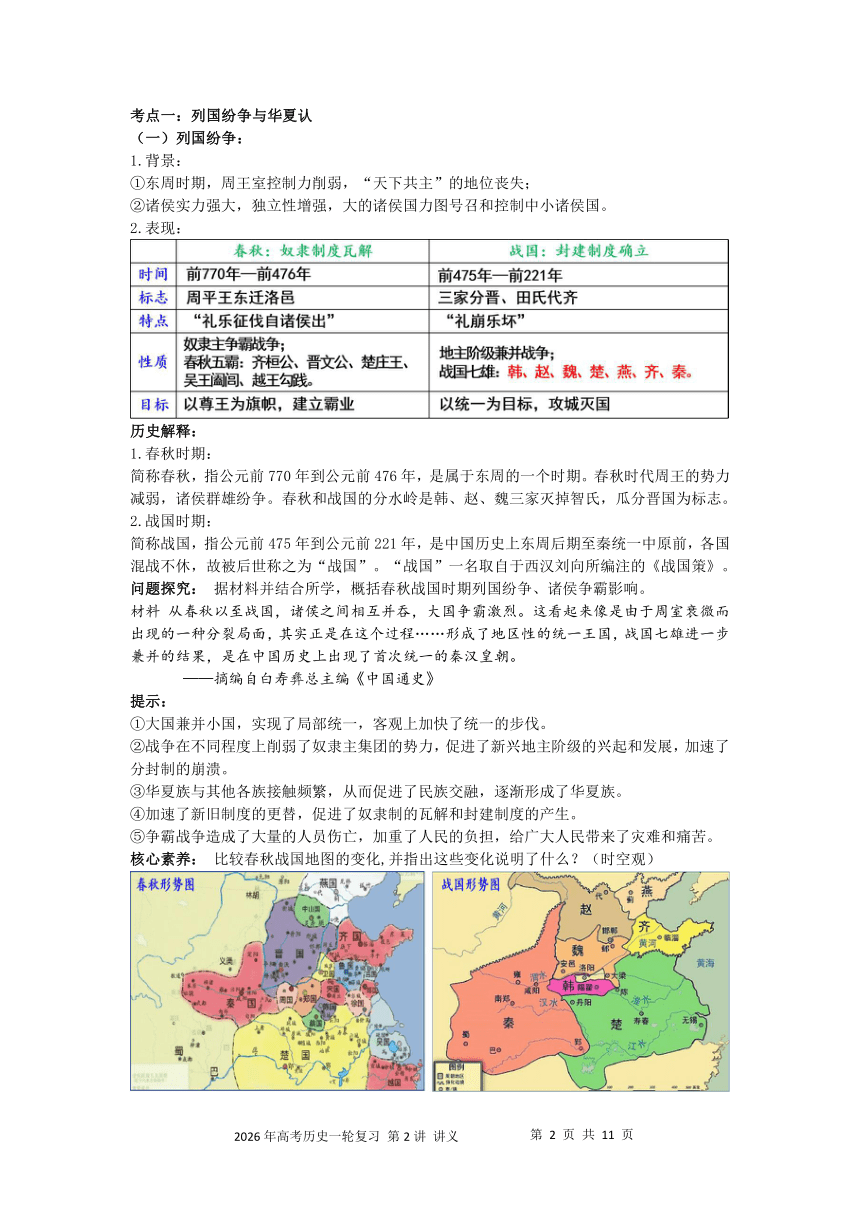

2.表现:

历史解释:

1.春秋时期:

简称春秋,指公元前770年到公元前476年,是属于东周的一个时期。春秋时代周王的势力减弱,诸侯群雄纷争。春秋和战国的分水岭是韩、赵、魏三家灭掉智氏,瓜分晋国为标志。

2.战国时期:

简称战国,指公元前475年到公元前221年,是中国历史上东周后期至秦统一中原前,各国混战不休,故被后世称之为“战国”。“战国”一名取自于西汉刘向所编注的《战国策》。

问题探究: 据材料并结合所学,概括春秋战国时期列国纷争、诸侯争霸影响。

材料 从春秋以至战国,诸侯之间相互并吞,大国争霸激烈。这看起来像是由于周室衰微而出现的一种分裂局面,其实正是在这个过程……形成了地区性的统一王国,战国七雄进一步兼并的结果,是在中国历史上出现了首次统一的秦汉皇朝。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

提示:

①大国兼并小国,实现了局部统一,客观上加快了统一的步伐。

②战争在不同程度上削弱了奴隶主集团的势力,促进了新兴地主阶级的兴起和发展,加速了分封制的崩溃。

③华夏族与其他各族接触频繁,从而促进了民族交融,逐渐形成了华夏族。

④加速了新旧制度的更替,促进了奴隶制的瓦解和封建制度的产生。

⑤争霸战争造成了大量的人员伤亡,加重了人民的负担,给广大人民带来了灾难和痛苦。

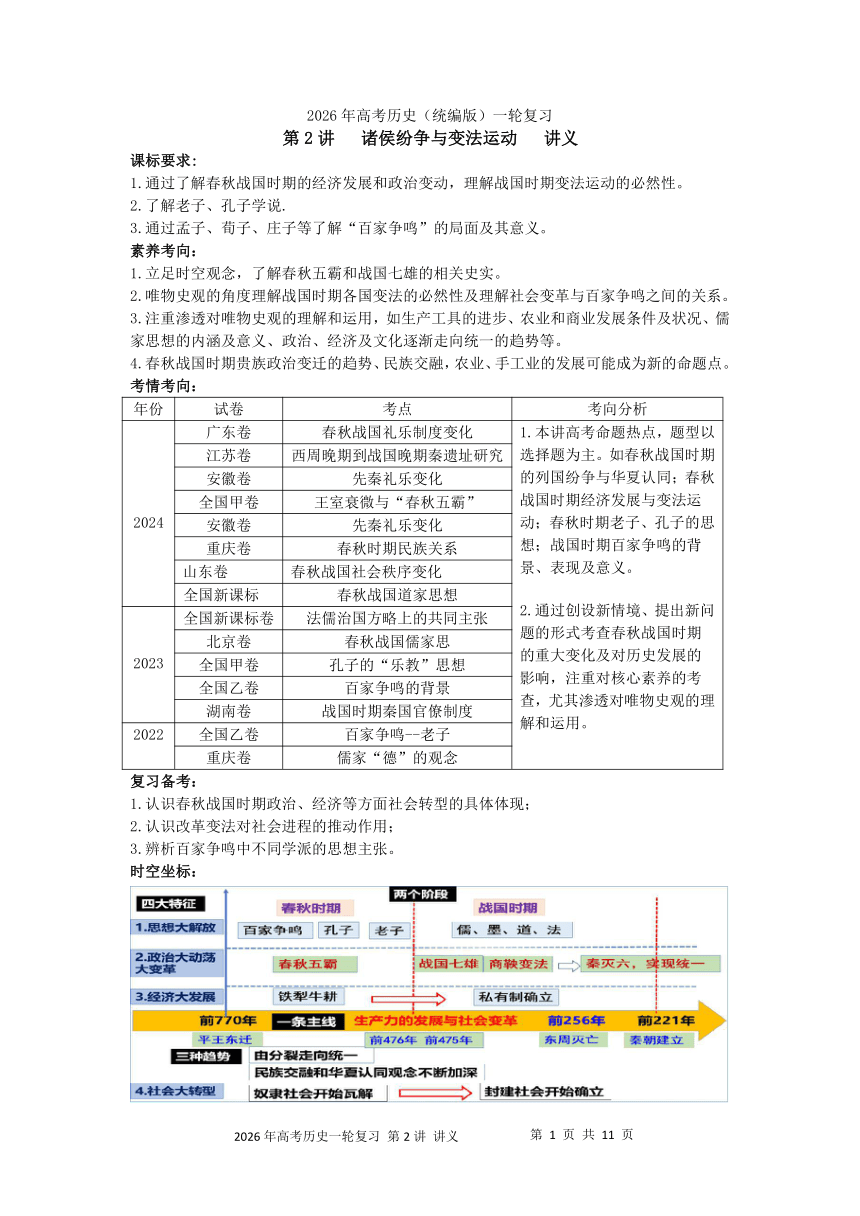

核心素养: 比较春秋战国地图的变化,并指出这些变化说明了什么?(时空观)

提示:

(1)变化:

①诸侯国数量减少;

②三家分晋;

③北部出现长城;

④靠近中原地区的一些少数民族政权消失。

(2)说明:

①分封制进一步瓦解,局部统一形成,国家日益趋向统一;

②华夏民族界域向四周扩展,推动了民族融合,同时中原文化圈扩大,华夏认同观念进一步发展。

③匈奴逐渐成为北方边境的主要威胁。

(二)华夏认同

1.原因:

(1)西周分封制的影响;

(2)华夏文明的先进性:

生产力(农耕文明);文化(礼乐制);制度(分封制、宗法制)。

2.表现:

(1)春秋:中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”。

(2)战国:戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族更加稳定,分布更为广泛。

(3)中原地区先进的制度、文化、科技扩展到少数民族地区,促进了少数民族地区的发展。

3.方式:

战争、内迁、认同、相互学习,封建化。

4.意义:

①华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛。

②促进了民族交融,有利于中华民族精神和民族心理的形成。

③为中华文明多元一体的政治格局奠定了基础。

④有利于形成对统一多民族国家的认同感。

历史概念: 华夏观念

“华”“夏”在春秋之前并不连用,“华”意为光鲜、荣耀、辉煌;“夏”原指夏王朝,后演变为指有文采、有道德的中国人。春秋时期列国诸族的分布犬牙交错,中原诸侯国的文化认同凸显,华夏开始连用作为一词,并逐渐成为中原诸侯国塑造文化认同的重要概念,意为礼乐文教发达的中国。

华夏认同不是基于血缘的认同而是落后文化对先进文化的认同和融入。

真题呈现:

1.(2024·全国甲卷)春秋时期,周王室衰微,诸侯争当“盟主”。齐国、晋国、楚国接续争雄,吴越争霸。诸侯成为“盟主”可以( )

A.取代周天子获得分封权力

B.成为诸侯国的“大宗”

C.免除向周王室纳税的义务

D.号令各诸侯国的行动

正确答案:D。

2.(2024·重庆卷)新石器时代到两周时期中国各地区传统墓葬头向可概括为:“东夷及其先民尚东,楚蛮及其先民尚南,西戎及其先民尚西,华夏及其先民尚北。”关中地区凤翔西村、沣西客省庄等地西周墓多为北头向,春秋时期的墓葬多为西向头。这表明( )

A.西周时期华夏认同初步形成

B.春秋时期深受西戎俗影响

C.各族同源观念得到发展

D.各地区得文化传统趋于稳固

正确答案:B。

变式训练:

1.侯马盟书是山西侯马出土的玉片文物,约有5000余片,记载春秋晚期晋国世卿赵鞅同卿大夫间举行盟誓的约信文书,要求参加盟誓者效忠盟主,一致诛讨敌对势力。侯马盟书的出现反映出( )

A.晋国霸主地位的巩固

B.传统政治体制走向崩溃

C.君主集权体制的确立

D.大国之间兼并战争不断

正确答案:B。

2.春秋战国时期,祝融八姓(如曹姓邾国、妘姓郐国、芈姓楚国)广泛分布于中原至江汉流域,邾国国君自铸铜钟铭文称为祝融之孙,楚国祭祀简牍亦载祝融为祖先。晋国狐氏(戎狄)与晋国公室都以唐叔为祖先。材料反映出( )

A.华夏各族已成为统一的经济实体

B.宗法制度有效区分政治等级关系

C.周天子加强了对周边各族的统治

D.华夏共同祖先观念的萌生与发展

正确答案:D。

考点二:经济发展与变法运动

(一)经济发展: 梳理教材,完成下表

知识拓展: 小农经济

核心素养: 分析战国时期铁农具使用对社会转型的作用。 (史料实证)

材料一 我国铸造铁器大约开始于西周末年或春秋初年。至春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……考古工作者在湖南长沙、江西九江、江苏六合、河南洛阳等地,都发现了春秋中晚期的铁农具。孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

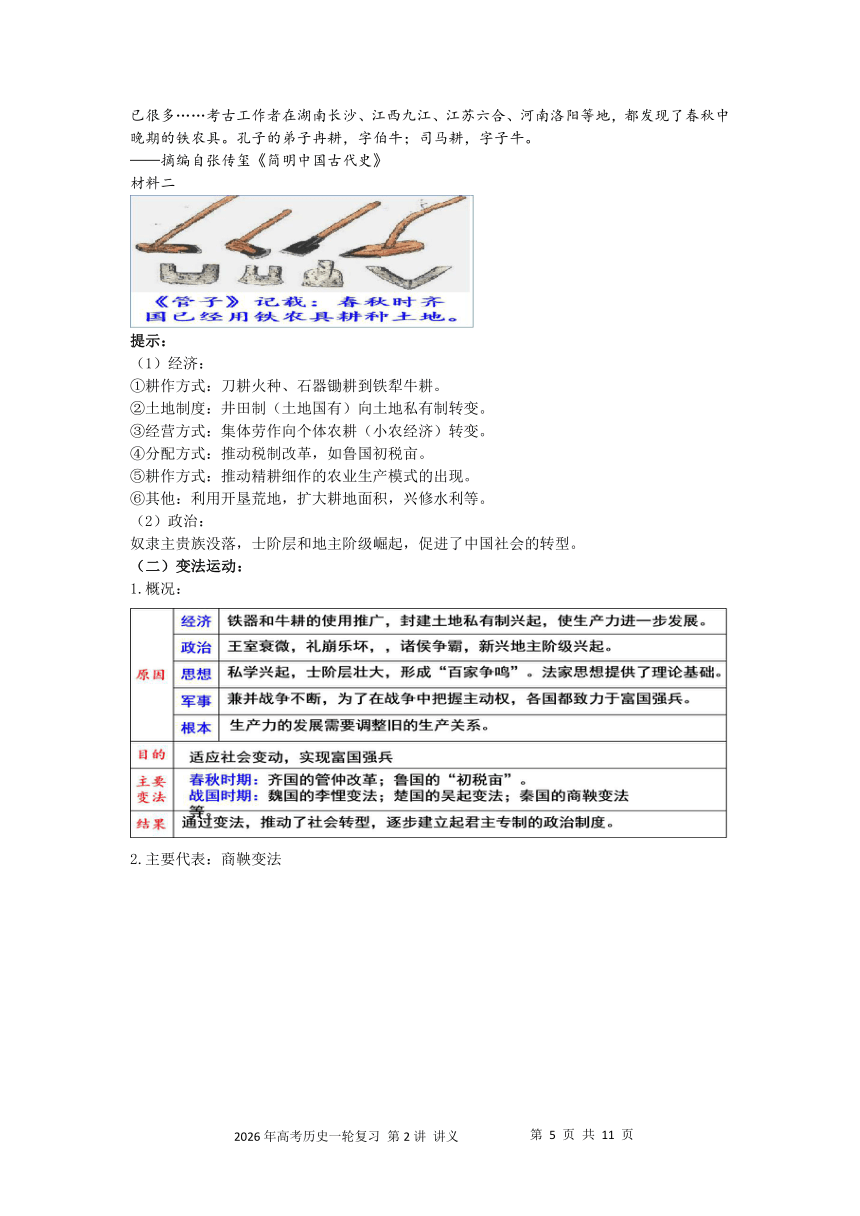

材料二

提示:

(1)经济:

①耕作方式:刀耕火种、石器锄耕到铁犁牛耕。

②土地制度:井田制(土地国有)向土地私有制转变。

③经营方式:集体劳作向个体农耕(小农经济)转变。

④分配方式:推动税制改革,如鲁国初税亩。

⑤耕作方式:推动精耕细作的农业生产模式的出现。

⑥其他:利用开垦荒地,扩大耕地面积,兴修水利等。

(2)政治:

奴隶主贵族没落,士阶层和地主阶级崛起,促进了中国社会的转型。

(二)变法运动:

1.概况:

2.主要代表:商鞅变法

问题探究: 根据材料并结合所学知识,你如何评价商鞅变法?

材料一 孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——李斯《谏逐客书》

材料二 商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

材料三 商君遗礼义,弃仁恩,并心于进取。行之二岁,秦俗日败。……功成求得矣,终不知反廉愧之节,仁义之厚。

——贾谊《治安策》

材料四 初,商君相秦,用法严酷,曾临渭论囚,渭水尽赤。

——《资治通鉴》

提示:

(1)进步性:

①打击贵族特权,促进封建政治、经济、军事的发展。

②推动社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

③使秦国国富兵强,成为政治军事强国,为秦统一中国奠定了基础。

(2)局限性:

①轻视教化,轻罪重罚,刑法严苛,激化社会矛盾。

②赋役沉重,加重人民负担,也造成民风的堕落。

真题呈现:

1.(2024·山东卷)西周时期,诸侯国在奉行周礼的同时,多尊重当地原有的风俗;春秋战国时期,诸侯国变革礼制,移风易俗,成为一种普遍现象。诸侯国转变做法主要是为了( )

A.重构统治秩序

B.限制贵族特权

C.以德行教化民众

D.打破宗法血缘关系

正确答案:A。

2.(2023·海南卷)据《史记·周本纪》载,周武王“率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣”。而战国晚期,秦、齐、楚等诸侯国都拥有人数近百万的军队,连七国中最小的韩国也有30万兵力。这一变化主要是因为

A.军事理论的形成

B.生产方式的变革

C.政治制度的演进

D.地形地势的利用

正确答案:B。

变式训练:

1.春秋时期,各诸侯国任士之风渐起,与此相适应的酬劳俸禄正式产生。战国时期,燕昭王“不以禄私其亲,功多者授之”;魏国李悝变法强调“食有劳而禄有功”;秦国从商鞅变法后,“宗室非有军功论,不得为属籍”。上述现象反映出春秋战国时期( )

A.士人群体主导各国的发展

B.社会转型趋势不断加强

C.世卿世禄制退出历史舞台

D.流行“无功不受禄”观念

正确答案:B。

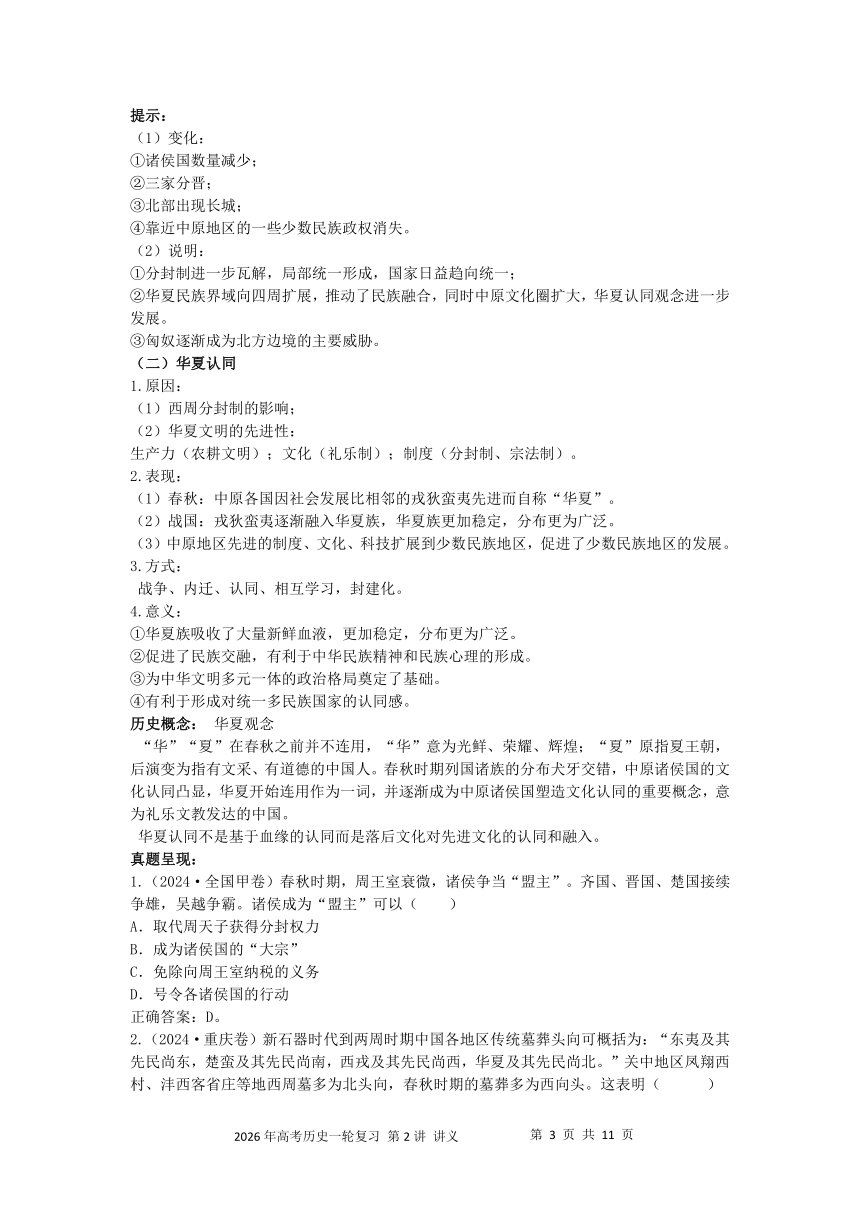

2.如图是商周之际的“牛觥”和战国时期的“牛尊”,文物中牛鼻子发生了很大变化。这一变化出现的原因是( )

A.雕塑技术的进步

B.牛的役用发生了变化

C.青铜技术的发展

D.生产力获得巨大发展

正确答案:B。

考点三:思想文化

概况:

历史解释: 百家争鸣

(1)“百家”:是虚指,形容学派之多,其中,影响最大的是儒、墨、道、法四家。

(2)“争鸣”:是指当时诸子百家针对当时社会上和学术上的各种问题(政治、社会乃至宇宙万物),争相发表不同见解,展开争论,彼此融合。

重难点突破: 归纳百家争鸣出现的原因及意义。

材料一 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求。他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位。呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生与发展。

——摘编自李静、萧洪恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料二 到了春秋战国时之际,由于社会的剧烈变动,社会阶级不断流动,上层贵族不断下降,下层庶民不断上升。“士”处于贵族和底人之间,是上下流动的汇合之处,所以“士”的人数不断增多,并逐渐形成一个庞大的队伍—士阶层。诸侯国之间战争不断,各国为了生存和发展,竞相进行改革,争先招揽人才。

——罗米《试论春秋战国时期士阶层兴起的原因》

提示:

(1)原因:

①经济:生产力的提高,井田制瓦解,封建经济发展。

②阶级:阶级关系出现新变化,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起并备受重用(统治者争霸需要)。

③政治:诸侯争霸,礼坏乐溃,社会经历大变革,环境相对宽松。

④教育思想:教育和学术逐渐下移,从“学在官府”发展为“学在民间”,私学兴起私学的兴起。

(2)意义:

①性质:是中国历史上第一次思想解放运动。是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映。

②为新兴的地主阶级崛起奠定思想理论基础;

③利于教育普及;

④削弱血缘贵族地位,促进社会转型。

⑤各家学派为后世中国传统政治文化奠基,提供封建社会治国理论;

⑥彰显古代中国的人文精神,对世界文化发展也起巨大推动作用。

能力拓展: 战国时期诸子百家思想的比较。

问题探究: 为何孔子周游列国,却无功而返?而法家成为列国的治国思想?

提示:

(1)儒家:

①在当时战乱不断、诸侯争霸的时代,各诸侯国热衷于兼并战争和改革古制,以图自强;

②主张恢复周礼和仁政爱民不符合当时统治者的需要。

(2)法家:

①提出了变革,与道家的“小国寡民”、儒家的“维护周礼”、墨家的“墨守成规”不同;

②反对托古,代表新兴地主阶级利益,对战国时期的社会大转型来说,顺应了统一战争的的潮流;

③满足了君主加强专制权力的需要。

核心素养: 中国古代民本思想的内容与认识。( 历史解释)

材料 民本思想滥觞于殷商至西周。到了春秋,孔子提出了“仁”的学说,主张“为政以德”,孟子集西周以来民本思想的大成,提出了“仁政”学说,主张“民贵君轻”。此外,这时期的儒家还提出了“众恶之,必察焉;众好之,必察焉”“民事不可缓也”“治国之道,必先富民”等民本思想。

——摘编自游唤民《先秦民本思想论》

提示:

1)内容

①畏民:敬畏民众。“君失道,民叛之,故可畏”。

②重民:认识到民众的重要性,重视民众问题。“民惟邦本,本固邦宁”。

③得民:即要得民心。“得民心者得天下,失民心者失天下”。

④知民:要体察民情,了解民意。“国将兴,听于民”。

⑤爱民:要爱护民众。“仁者爱人”。

⑥富民:要让民众生活富足。“凡治国之道,必先富民”。

(2)认识

①是中国传统政治文化思想的重要组成部分。

②民本思想对统治者的残暴和奢侈以及君主权力过度膨胀产生一定的限制作用。

③中国古代民本思想有其阶级和历史的局限性其本质上是为维护君权服务的。

真题呈现:

1.(2024·北京卷)古代玉器为礼之重器,孔子用玉比喻理想人格:温润而泽,仁也;缜密以栗(坚硬),知(智)也;廉(棱角)而不刿(割),义也;垂之如队(坠),礼也。这一比喻寄托了( )

A.隆礼重法的精神

B.无为而治的理想

C.修身明德的追求

D.选贤任能的理念

正确答案:C。

2.(2024·全国新课标卷)春秋战国时期,各国纷纷进行政治变革,争相延揽人才,诸子百家大都呼吁“选贤与能”。不认同这一理念的学派是( )

A.儒家 B.墨家 C.道家 D.法家

正确答案:A。

变式训练:

1.春秋末期,孔子倡导“君君,臣臣,父父,子子”;老子主张顺其自然,“使民无知无欲”“无为则无不治”,这表明二人主张( )

A.重建伦理和政治秩序

B.通过道德教化治理国家

C.维护商周文化的地位

D.以民为本缓和社会矛盾

正确答案:A。

2.老子认为用兵要“不得已而用之,恬淡为上”。他指出:“胜而不美,而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可得志于天下矣。”正确对待杀人的态度应当是“杀人之众,以悲哀泣之”。据此可知老子( )

A.秉承以人为本的理念

B.反对诸侯国的对外征战

C.重视个人的道德修养

D.受到了墨家思想的影响

正确答案:A。

归纳综合: 春秋战国时期的阶段特征。

思维导图:

2026年高考历史一轮复习 第2讲 讲义

第2讲 诸侯纷争与变法运动 讲义

课标要求:

1.通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性。

2.了解老子、孔子学说.

3.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

素养考向:

1.立足时空观念,了解春秋五霸和战国七雄的相关史实。

2.唯物史观的角度理解战国时期各国变法的必然性及理解社会变革与百家争鸣之间的关系。

3.注重渗透对唯物史观的理解和运用,如生产工具的进步、农业和商业发展条件及状况、儒家思想的内涵及意义、政治、经济及文化逐渐走向统一的趋势等。

4.春秋战国时期贵族政治变迁的趋势、民族交融,农业、手工业的发展可能成为新的命题点。

考情考向:

年份 试卷 考点 考向分析

2024 广东卷 春秋战国礼乐制度变化 1.本讲高考命题热点,题型以选择题为主。如春秋战国时期的列国纷争与华夏认同;春秋战国时期经济发展与变法运动;春秋时期老子、孔子的思想;战国时期百家争鸣的背景、表现及意义。 2.通过创设新情境、提出新问题的形式考查春秋战国时期的重大变化及对历史发展的影响,注重对核心素养的考查,尤其渗透对唯物史观的理解和运用。

江苏卷 西周晚期到战国晚期秦遗址研究

安徽卷 先秦礼乐变化

全国甲卷 王室衰微与“春秋五霸”

安徽卷 先秦礼乐变化

重庆卷 春秋时期民族关系

山东卷 春秋战国社会秩序变化

全国新课标 春秋战国道家思想

2023 全国新课标卷 法儒治国方略上的共同主张

北京卷 春秋战国儒家思

全国甲卷 孔子的“乐教”思想

全国乙卷 百家争鸣的背景

湖南卷 战国时期秦国官僚制度

2022 全国乙卷 百家争鸣--老子

重庆卷 儒家“德”的观念

复习备考:

1.认识春秋战国时期政治、经济等方面社会转型的具体体现;

2.认识改革变法对社会进程的推动作用;

3.辨析百家争鸣中不同学派的思想主张。

时空坐标:

考点一:列国纷争与华夏认

(一)列国纷争:

1.背景:

①东周时期,周王室控制力削弱,“天下共主”的地位丧失;

②诸侯实力强大,独立性增强,大的诸侯国力图号召和控制中小诸侯国。

2.表现:

历史解释:

1.春秋时期:

简称春秋,指公元前770年到公元前476年,是属于东周的一个时期。春秋时代周王的势力减弱,诸侯群雄纷争。春秋和战国的分水岭是韩、赵、魏三家灭掉智氏,瓜分晋国为标志。

2.战国时期:

简称战国,指公元前475年到公元前221年,是中国历史上东周后期至秦统一中原前,各国混战不休,故被后世称之为“战国”。“战国”一名取自于西汉刘向所编注的《战国策》。

问题探究: 据材料并结合所学,概括春秋战国时期列国纷争、诸侯争霸影响。

材料 从春秋以至战国,诸侯之间相互并吞,大国争霸激烈。这看起来像是由于周室衰微而出现的一种分裂局面,其实正是在这个过程……形成了地区性的统一王国,战国七雄进一步兼并的结果,是在中国历史上出现了首次统一的秦汉皇朝。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

提示:

①大国兼并小国,实现了局部统一,客观上加快了统一的步伐。

②战争在不同程度上削弱了奴隶主集团的势力,促进了新兴地主阶级的兴起和发展,加速了分封制的崩溃。

③华夏族与其他各族接触频繁,从而促进了民族交融,逐渐形成了华夏族。

④加速了新旧制度的更替,促进了奴隶制的瓦解和封建制度的产生。

⑤争霸战争造成了大量的人员伤亡,加重了人民的负担,给广大人民带来了灾难和痛苦。

核心素养: 比较春秋战国地图的变化,并指出这些变化说明了什么?(时空观)

提示:

(1)变化:

①诸侯国数量减少;

②三家分晋;

③北部出现长城;

④靠近中原地区的一些少数民族政权消失。

(2)说明:

①分封制进一步瓦解,局部统一形成,国家日益趋向统一;

②华夏民族界域向四周扩展,推动了民族融合,同时中原文化圈扩大,华夏认同观念进一步发展。

③匈奴逐渐成为北方边境的主要威胁。

(二)华夏认同

1.原因:

(1)西周分封制的影响;

(2)华夏文明的先进性:

生产力(农耕文明);文化(礼乐制);制度(分封制、宗法制)。

2.表现:

(1)春秋:中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”。

(2)战国:戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族更加稳定,分布更为广泛。

(3)中原地区先进的制度、文化、科技扩展到少数民族地区,促进了少数民族地区的发展。

3.方式:

战争、内迁、认同、相互学习,封建化。

4.意义:

①华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛。

②促进了民族交融,有利于中华民族精神和民族心理的形成。

③为中华文明多元一体的政治格局奠定了基础。

④有利于形成对统一多民族国家的认同感。

历史概念: 华夏观念

“华”“夏”在春秋之前并不连用,“华”意为光鲜、荣耀、辉煌;“夏”原指夏王朝,后演变为指有文采、有道德的中国人。春秋时期列国诸族的分布犬牙交错,中原诸侯国的文化认同凸显,华夏开始连用作为一词,并逐渐成为中原诸侯国塑造文化认同的重要概念,意为礼乐文教发达的中国。

华夏认同不是基于血缘的认同而是落后文化对先进文化的认同和融入。

真题呈现:

1.(2024·全国甲卷)春秋时期,周王室衰微,诸侯争当“盟主”。齐国、晋国、楚国接续争雄,吴越争霸。诸侯成为“盟主”可以( )

A.取代周天子获得分封权力

B.成为诸侯国的“大宗”

C.免除向周王室纳税的义务

D.号令各诸侯国的行动

正确答案:D。

2.(2024·重庆卷)新石器时代到两周时期中国各地区传统墓葬头向可概括为:“东夷及其先民尚东,楚蛮及其先民尚南,西戎及其先民尚西,华夏及其先民尚北。”关中地区凤翔西村、沣西客省庄等地西周墓多为北头向,春秋时期的墓葬多为西向头。这表明( )

A.西周时期华夏认同初步形成

B.春秋时期深受西戎俗影响

C.各族同源观念得到发展

D.各地区得文化传统趋于稳固

正确答案:B。

变式训练:

1.侯马盟书是山西侯马出土的玉片文物,约有5000余片,记载春秋晚期晋国世卿赵鞅同卿大夫间举行盟誓的约信文书,要求参加盟誓者效忠盟主,一致诛讨敌对势力。侯马盟书的出现反映出( )

A.晋国霸主地位的巩固

B.传统政治体制走向崩溃

C.君主集权体制的确立

D.大国之间兼并战争不断

正确答案:B。

2.春秋战国时期,祝融八姓(如曹姓邾国、妘姓郐国、芈姓楚国)广泛分布于中原至江汉流域,邾国国君自铸铜钟铭文称为祝融之孙,楚国祭祀简牍亦载祝融为祖先。晋国狐氏(戎狄)与晋国公室都以唐叔为祖先。材料反映出( )

A.华夏各族已成为统一的经济实体

B.宗法制度有效区分政治等级关系

C.周天子加强了对周边各族的统治

D.华夏共同祖先观念的萌生与发展

正确答案:D。

考点二:经济发展与变法运动

(一)经济发展: 梳理教材,完成下表

知识拓展: 小农经济

核心素养: 分析战国时期铁农具使用对社会转型的作用。 (史料实证)

材料一 我国铸造铁器大约开始于西周末年或春秋初年。至春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……考古工作者在湖南长沙、江西九江、江苏六合、河南洛阳等地,都发现了春秋中晚期的铁农具。孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料二

提示:

(1)经济:

①耕作方式:刀耕火种、石器锄耕到铁犁牛耕。

②土地制度:井田制(土地国有)向土地私有制转变。

③经营方式:集体劳作向个体农耕(小农经济)转变。

④分配方式:推动税制改革,如鲁国初税亩。

⑤耕作方式:推动精耕细作的农业生产模式的出现。

⑥其他:利用开垦荒地,扩大耕地面积,兴修水利等。

(2)政治:

奴隶主贵族没落,士阶层和地主阶级崛起,促进了中国社会的转型。

(二)变法运动:

1.概况:

2.主要代表:商鞅变法

问题探究: 根据材料并结合所学知识,你如何评价商鞅变法?

材料一 孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——李斯《谏逐客书》

材料二 商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

材料三 商君遗礼义,弃仁恩,并心于进取。行之二岁,秦俗日败。……功成求得矣,终不知反廉愧之节,仁义之厚。

——贾谊《治安策》

材料四 初,商君相秦,用法严酷,曾临渭论囚,渭水尽赤。

——《资治通鉴》

提示:

(1)进步性:

①打击贵族特权,促进封建政治、经济、军事的发展。

②推动社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

③使秦国国富兵强,成为政治军事强国,为秦统一中国奠定了基础。

(2)局限性:

①轻视教化,轻罪重罚,刑法严苛,激化社会矛盾。

②赋役沉重,加重人民负担,也造成民风的堕落。

真题呈现:

1.(2024·山东卷)西周时期,诸侯国在奉行周礼的同时,多尊重当地原有的风俗;春秋战国时期,诸侯国变革礼制,移风易俗,成为一种普遍现象。诸侯国转变做法主要是为了( )

A.重构统治秩序

B.限制贵族特权

C.以德行教化民众

D.打破宗法血缘关系

正确答案:A。

2.(2023·海南卷)据《史记·周本纪》载,周武王“率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣”。而战国晚期,秦、齐、楚等诸侯国都拥有人数近百万的军队,连七国中最小的韩国也有30万兵力。这一变化主要是因为

A.军事理论的形成

B.生产方式的变革

C.政治制度的演进

D.地形地势的利用

正确答案:B。

变式训练:

1.春秋时期,各诸侯国任士之风渐起,与此相适应的酬劳俸禄正式产生。战国时期,燕昭王“不以禄私其亲,功多者授之”;魏国李悝变法强调“食有劳而禄有功”;秦国从商鞅变法后,“宗室非有军功论,不得为属籍”。上述现象反映出春秋战国时期( )

A.士人群体主导各国的发展

B.社会转型趋势不断加强

C.世卿世禄制退出历史舞台

D.流行“无功不受禄”观念

正确答案:B。

2.如图是商周之际的“牛觥”和战国时期的“牛尊”,文物中牛鼻子发生了很大变化。这一变化出现的原因是( )

A.雕塑技术的进步

B.牛的役用发生了变化

C.青铜技术的发展

D.生产力获得巨大发展

正确答案:B。

考点三:思想文化

概况:

历史解释: 百家争鸣

(1)“百家”:是虚指,形容学派之多,其中,影响最大的是儒、墨、道、法四家。

(2)“争鸣”:是指当时诸子百家针对当时社会上和学术上的各种问题(政治、社会乃至宇宙万物),争相发表不同见解,展开争论,彼此融合。

重难点突破: 归纳百家争鸣出现的原因及意义。

材料一 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求。他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位。呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生与发展。

——摘编自李静、萧洪恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料二 到了春秋战国时之际,由于社会的剧烈变动,社会阶级不断流动,上层贵族不断下降,下层庶民不断上升。“士”处于贵族和底人之间,是上下流动的汇合之处,所以“士”的人数不断增多,并逐渐形成一个庞大的队伍—士阶层。诸侯国之间战争不断,各国为了生存和发展,竞相进行改革,争先招揽人才。

——罗米《试论春秋战国时期士阶层兴起的原因》

提示:

(1)原因:

①经济:生产力的提高,井田制瓦解,封建经济发展。

②阶级:阶级关系出现新变化,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起并备受重用(统治者争霸需要)。

③政治:诸侯争霸,礼坏乐溃,社会经历大变革,环境相对宽松。

④教育思想:教育和学术逐渐下移,从“学在官府”发展为“学在民间”,私学兴起私学的兴起。

(2)意义:

①性质:是中国历史上第一次思想解放运动。是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映。

②为新兴的地主阶级崛起奠定思想理论基础;

③利于教育普及;

④削弱血缘贵族地位,促进社会转型。

⑤各家学派为后世中国传统政治文化奠基,提供封建社会治国理论;

⑥彰显古代中国的人文精神,对世界文化发展也起巨大推动作用。

能力拓展: 战国时期诸子百家思想的比较。

问题探究: 为何孔子周游列国,却无功而返?而法家成为列国的治国思想?

提示:

(1)儒家:

①在当时战乱不断、诸侯争霸的时代,各诸侯国热衷于兼并战争和改革古制,以图自强;

②主张恢复周礼和仁政爱民不符合当时统治者的需要。

(2)法家:

①提出了变革,与道家的“小国寡民”、儒家的“维护周礼”、墨家的“墨守成规”不同;

②反对托古,代表新兴地主阶级利益,对战国时期的社会大转型来说,顺应了统一战争的的潮流;

③满足了君主加强专制权力的需要。

核心素养: 中国古代民本思想的内容与认识。( 历史解释)

材料 民本思想滥觞于殷商至西周。到了春秋,孔子提出了“仁”的学说,主张“为政以德”,孟子集西周以来民本思想的大成,提出了“仁政”学说,主张“民贵君轻”。此外,这时期的儒家还提出了“众恶之,必察焉;众好之,必察焉”“民事不可缓也”“治国之道,必先富民”等民本思想。

——摘编自游唤民《先秦民本思想论》

提示:

1)内容

①畏民:敬畏民众。“君失道,民叛之,故可畏”。

②重民:认识到民众的重要性,重视民众问题。“民惟邦本,本固邦宁”。

③得民:即要得民心。“得民心者得天下,失民心者失天下”。

④知民:要体察民情,了解民意。“国将兴,听于民”。

⑤爱民:要爱护民众。“仁者爱人”。

⑥富民:要让民众生活富足。“凡治国之道,必先富民”。

(2)认识

①是中国传统政治文化思想的重要组成部分。

②民本思想对统治者的残暴和奢侈以及君主权力过度膨胀产生一定的限制作用。

③中国古代民本思想有其阶级和历史的局限性其本质上是为维护君权服务的。

真题呈现:

1.(2024·北京卷)古代玉器为礼之重器,孔子用玉比喻理想人格:温润而泽,仁也;缜密以栗(坚硬),知(智)也;廉(棱角)而不刿(割),义也;垂之如队(坠),礼也。这一比喻寄托了( )

A.隆礼重法的精神

B.无为而治的理想

C.修身明德的追求

D.选贤任能的理念

正确答案:C。

2.(2024·全国新课标卷)春秋战国时期,各国纷纷进行政治变革,争相延揽人才,诸子百家大都呼吁“选贤与能”。不认同这一理念的学派是( )

A.儒家 B.墨家 C.道家 D.法家

正确答案:A。

变式训练:

1.春秋末期,孔子倡导“君君,臣臣,父父,子子”;老子主张顺其自然,“使民无知无欲”“无为则无不治”,这表明二人主张( )

A.重建伦理和政治秩序

B.通过道德教化治理国家

C.维护商周文化的地位

D.以民为本缓和社会矛盾

正确答案:A。

2.老子认为用兵要“不得已而用之,恬淡为上”。他指出:“胜而不美,而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可得志于天下矣。”正确对待杀人的态度应当是“杀人之众,以悲哀泣之”。据此可知老子( )

A.秉承以人为本的理念

B.反对诸侯国的对外征战

C.重视个人的道德修养

D.受到了墨家思想的影响

正确答案:A。

归纳综合: 春秋战国时期的阶段特征。

思维导图:

2026年高考历史一轮复习 第2讲 讲义

同课章节目录