第3课 “开元盛世” 教学设计 -部编版七年级下册

文档属性

| 名称 | 第3课 “开元盛世” 教学设计 -部编版七年级下册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 877.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-24 21:54:03 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第一单元 第3课 《开元盛世》

教学设计

课标分析

新课标对于本部分课程内容的描述是:到开元年间,唐朝经济繁荣,社会稳定,文化发达,中外交流活跃,国力达到顶峰。在“内容要求”部分,课程标准要求:了解 “开元盛世”,知道唐朝兴盛的原因;认识唐王朝在世界历史上的重要地位。因此授课内容的选择应当充分满足新课标要求,选取典型内容对 “开元盛世”的史实进行讲解。

二、教材分析

《开元盛世》在课本中位于第一单元《隋唐时期——繁荣与开发的时代》第三课,上承第二课《唐朝建立与“贞观之治”》,下启第四课《安史之乱与唐朝衰亡》。本课主要学习三部分内容,即“盛世局面的出现”“经济的繁荣”及“国际大都市长安”三目。第一目为总体概括和原因分析,第二、三目为具体表现,三个子目相互配合,呈现了唐朝的“开元盛世”景象。

三、学情分析

知识层面:学生经过第2课的学习了解了盛唐前期的时空背景,为本课感受盛世景象打下了基础。

能力层面:经过七年级的学习学生在总结提炼、由表及里认识问题等方面均有所发展,但在史料提取与归纳分析方面依然有所欠缺,需要老师谨慎选择呈现材料并通过设问加以引导。

思维层面:七年级学生的学习思维仍然偏向感性化,因此需要我们借助情境学习法等帮助其代入历史学习情境,避免过多抽象化概念的运用。

四、教学重难点

教学重点:盛唐时期经济繁荣的表现

教学难点:盛世局面出现的原因

五、教学目标

知道唐玄宗统治前期一系列改革政策及唐朝经济发展、唐朝长安城的基本情况,能够描述“开元盛世”局面的表现。能够运用经济基础和上层建筑的辩证关系,理解唐玄宗统治前期政治、经济发展的相互影响,进一步分析唐朝兴盛的原因。

六、教学过程

环节一:导入新课

出示材料:

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女织不相失。

——【唐】杜甫《忆昔二首》

教师导入:大家好,今天的课呢,要从杜甫的一首诗说起。在《忆昔》里,杜甫认为开元年间唐朝国力达到了“全盛”。他这么说的理由是什么呢? “小邑犹藏万家室”说的是哪怕是小的城邑,都有万家人口;“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”一句,讲的是粮食丰收、国库充盈,老百姓也能过上好日子。“九州道路无豺虎”说明当时社会治安良好。“男耕女织不相失”,指的是百姓安居乐业,各安其分。这样的“全盛日”是如何缔造的呢?让我们带着这个问题走进第三课《开元盛世》,一起感受盛世之貌,探寻盛世之因。

环节二:政治奠基

教师过渡:神龙元年(705),82岁的武则天身染重病,宰相张柬之等人乘机发动政变,迫使武则天让位于唐中宗李显,恢复李唐国号,政治中心由洛阳迁回长安。不久,武则天病逝。唐中宗复位后,政治极度腐败,朝政混乱不堪。在705年至712年的八年时间里,唐朝先后发生多次政变,政局动荡不安。

教师提问:712年唐玄宗李隆基即位。即位后的李隆基是如何扭转形势、化危为安的呢?

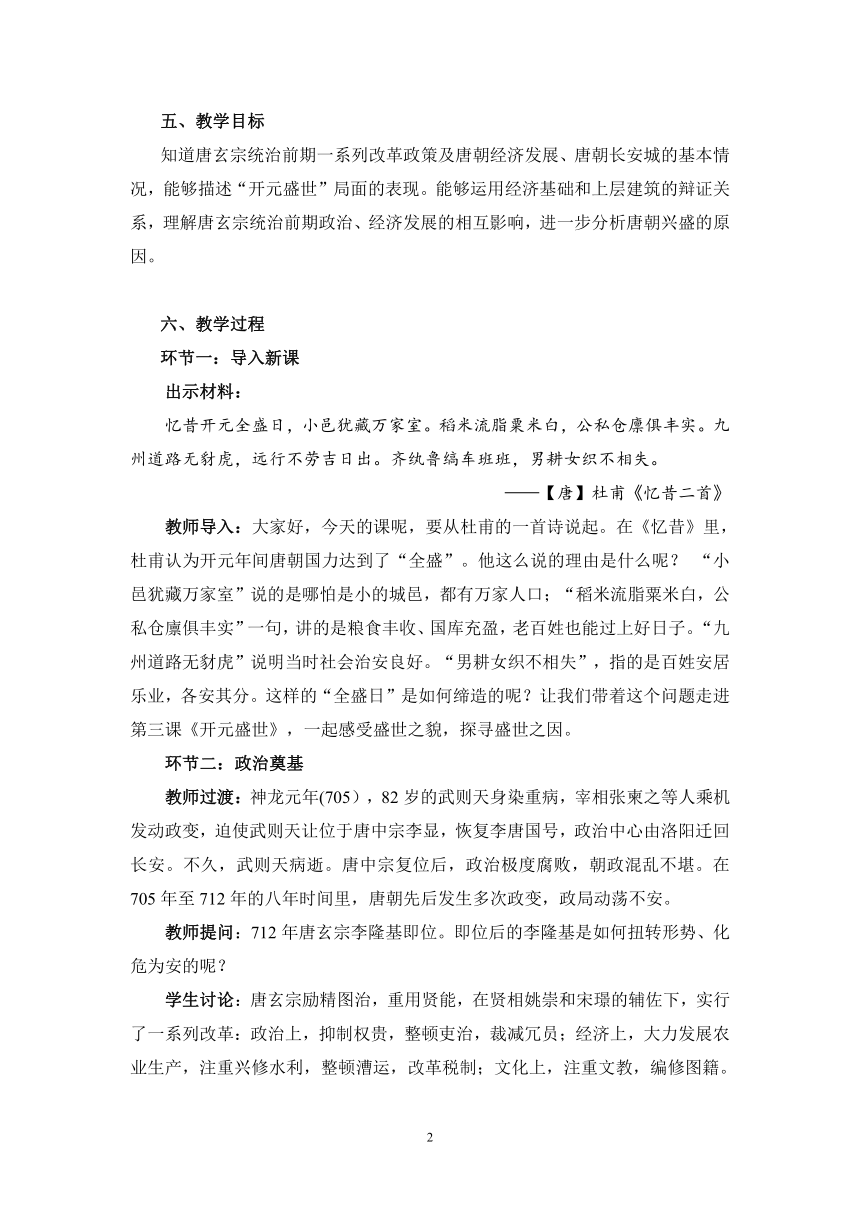

学生讨论:唐玄宗励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,实行了一系列改革:政治上,抑制权贵,整顿吏治,裁减冗员;经济上,大力发展农业生产,注重兴修水利,整顿漕运,改革税制;文化上,注重文教,编修图籍。

教师提问:《旧唐书》评价这一时期是“贞观之风,一时复振”,这是什么意思呢?也就是说唐玄宗的执政策略与唐太宗贞观时期的做法有相似之处。上节课我们了解到武则天的执政策略与唐太宗的做法有相似之处,那唐玄宗也是这样吗?同学们看一看教科书,能说出这三者之间有什么“相似之处”吗?

预设答案:在用人上,他们都能做到知人善任,选贤任能,严格选拔和考核官员;在吏治上,他们都整顿吏治;在经济上,他们都重视、鼓励农业生产;在文教领域,他们都发展文化和教育事业。

教师提问:有人曾说,唐玄宗“开元盛世”的到来是前人栽树,后人乘凉。事实仅仅如此吗?

预设答案:其实不然,我们看到唐玄宗在继承贞观之治、贞观遗风的基础上也有一番自己的创举和作为,因此开元盛世之于贞观之治是继承,更是发展。正是经过几代人的共同努力与不断发展,历史迎来了开元盛世。

设计意图:通过对比的方式突出唐玄宗对于唐太宗及武则天的继承和发展关系;明确开元盛世的出现是几代人共同努力与不断发展的结果。

环节三:城市开放

教师过渡:开元盛世有诸多表现,接下来就让我们穿越时空,身临其境,从长安的一次上元节灯会中感受盛世风貌。

教师提问:假如你是生活在唐朝的一位农民,天宝三年上元节,长安城西市开市,你兴致勃勃赶往现场。看到这里,我们不禁产生了一个疑问,这里的“西市”是一个什么样的场所呢?通过课前的预习,有没有同学能帮助老师解答一下呢?

出示材料:长安城平面示意图、白居易的《登观音台望城》

教师讲授:结合教材讲解长安城城市规划,重点突出坊市制度及“西市”的贸易中心地位,以及随着商品经济发展,坊市制度的松弛。

教师讲授:作为长安城商贸中心之一的“西市”正是当时占地面积最大、建筑面积最大、业态最发达、辐射面最广的世界贸易中心、时尚娱乐中心和文化交流中心。这里吸引着国内和国外的商人、使者、艺人、学子等云集长安。长安城既是政治、经济、文化交流中心,也是闻名中外的国际大都市。

出示材料:唐代《簪花仕女图》 唐代《彩绘陶打马球女俑》 唐代《彩绘骑马狩猎图》

教师活动:根据图中所示唐朝妇女衣着“略显暴露”“色彩明艳”“穿着男装及胡装”等特点,归纳讲解唐朝妇女衣着有大气开放、融入了少数民族色彩等特点。

出示材料:唐。张萱《虢国夫人游春图》 唐。张萱《捣春图》 唐。《吹排箫乐伎壁画》

教师活动:根据图中所示唐朝妇女娱乐的多样性,体现了这部分妇女生活丰富多彩,豪迈与优雅并蓄的特点。

教师提问:1、在封建社会中,唐朝妇女的穿衣风格与休闲活动能够拥有以上特点的原因是?2、唐朝妇女的穿衣风格与休闲活动体现了社会怎样的精神面貌?

教师小结:借用恩格斯名言:“ 一个国家或社会的文明进步程度取决于这个国家或社会的妇女的解放程度。”分析唐朝妇女的物质与精神生活根源于兼容并包的社会风气,反映了昂扬进取、积极向上的社会精神面貌。

环节四:经济繁荣

教师过渡:社会风气的兼容并包、社会面貌的昂扬进取其实根植于富足的经济基础之上。

教师提问:集市上人头攒动,除了达官贵人,还有许多像你一样的普通农民。这些印象中面朝黄土背朝天的贫苦农民,为什么有条件来参加这样一场盛会呢?结合我们所展示的材料以及课本内容,请你来分析一下其中的原因。

出示材料:

材料一:

材料二:

唐代天宝,耕地登记数为620余万顷, 实际数额800万~850万顷。

——《唐代实际耕地面积》

材料三:

唐玄宗天宝元年(742)仅浮梁县一年产茶达700万驮,茶税为15余万贯。

——《元和郡县图志》

教师总结:我们知道,唐朝前期的统治者都非常重视并鼓励农业的发展。结合课本介绍,我们会发现唐朝时期垦田面积扩大,新出现的农业生产工具曲辕犁与筒车的使用大大节约了人力、提高了生产效率,极大促进了生产力的发展。而唐朝时期广泛修建的水利工程提高了农业抵御自然灾害的能力,因此在盛唐时期农业方面粮仓丰富、经济繁荣。

教师补充:粮食不愁了,接下来人们就会考虑一些消费性的享受与种植,比如种植经济作物。唐朝经济作物尤其是茶叶种植有长足的发展。唐朝茶叶的产量、品种都远超前朝,饮茶之风盛行。茶叶在唐朝已成为生活必需品。

教师过渡:农业的蓬勃发展为手工业的兴盛奠定了经济基础。你继续在西市游览,商品琳琅满目,行人络绎不绝,你不禁挑花了眼。在车水马龙的西市上你会看到哪些商品呢?

预设答案:瓷器、丝绸等。

出示材料:有位阿拉伯商人到广州拜见一位唐朝官员,他透过丝绸衣服看到官员胸口上有粒黑痣,惊奇地问:“你胸前的痣,怎么能透过两层衣服还看得见?”官员哈哈大笑,请客人再靠近观察,原来他身上穿了五件丝绸衣服。

教师讲授:阿拉伯商人透过五层纱衣依旧能够看清楚官员胸前的黑痣,这说明了什么问题呢?这就说明了,唐朝丝织技术非常精妙,所得织物轻盈舒适、薄如蝉翼。特别是产于四川地区的蜀锦,以其鲜艳的色泽与花纹冠于全国。

出示材料:

教师讲授:被赞为“如冰如玉”的青瓷、“类雪似银”的白瓷以及造型各异色彩鲜艳的唐三彩都是这一时期手工业领域的代表作品。此外,造船业、矿冶业、造纸业等行业颇具规模。

教师过渡:农业、手工业的蓬勃发展自然而然地带动了商业的兴旺。

出示材料:唐朝前期经济分布图。

教师讲授:结合经济分布图,从水陆交通发达、城市发展、贸易三个角度阐述唐朝的商业繁荣情况

设计意图:创设历史学习情境,搭建“开元灯会”这一时空平台,铺陈社会开放风貌、经济领域农业、手工业和商业的发展。内部逻辑涵盖“经济基础决定上层建筑”的原理,符合唯物史观的考察。

环节五:新课总结

教师总结:这堂课我们追寻了盛世之因,体味了盛世之貌。盛世局面的出现,是多方面因素共同构成的。统治者个人的言行与其选择的政策,是造就盛世局面的重要原因。唐太宗、武则天与唐玄宗三位统治者的施政措施是一脉相承的,在政策延续与变迁的过程中,他们吸取前代的经验和教训,并结合社会实际情况,对政策加以改进或创新,造就了唐前期的繁荣局面。但同时我们不能忽视那一部分君主左右尽到辅佐与执行义务的忠贞之臣以及真正用双手创造历史的最广大人民群众。稳定的政治局面为经济的繁荣与文化的昌盛提供了环境支撑,共同缔造了灿烂辉煌的盛唐文明。而要说到开元盛世的盛世气象,其表现在繁荣的社会经济、开放的城市等诸多方面。正如我们在课上所提到的,盛唐气象是一种蓬勃的思想感情所形成的时代性格,“蓬勃进取”的精神正是这种时代性格的核心。

七、板书设计

政治奠基 唐玄宗的改革措施

三任统治者治国之政的延续与发展

开元盛世 城市开放 城市布局特点

坊市制度

社会风气

经济繁荣 农业

手工业

商业

教学设计

课标分析

新课标对于本部分课程内容的描述是:到开元年间,唐朝经济繁荣,社会稳定,文化发达,中外交流活跃,国力达到顶峰。在“内容要求”部分,课程标准要求:了解 “开元盛世”,知道唐朝兴盛的原因;认识唐王朝在世界历史上的重要地位。因此授课内容的选择应当充分满足新课标要求,选取典型内容对 “开元盛世”的史实进行讲解。

二、教材分析

《开元盛世》在课本中位于第一单元《隋唐时期——繁荣与开发的时代》第三课,上承第二课《唐朝建立与“贞观之治”》,下启第四课《安史之乱与唐朝衰亡》。本课主要学习三部分内容,即“盛世局面的出现”“经济的繁荣”及“国际大都市长安”三目。第一目为总体概括和原因分析,第二、三目为具体表现,三个子目相互配合,呈现了唐朝的“开元盛世”景象。

三、学情分析

知识层面:学生经过第2课的学习了解了盛唐前期的时空背景,为本课感受盛世景象打下了基础。

能力层面:经过七年级的学习学生在总结提炼、由表及里认识问题等方面均有所发展,但在史料提取与归纳分析方面依然有所欠缺,需要老师谨慎选择呈现材料并通过设问加以引导。

思维层面:七年级学生的学习思维仍然偏向感性化,因此需要我们借助情境学习法等帮助其代入历史学习情境,避免过多抽象化概念的运用。

四、教学重难点

教学重点:盛唐时期经济繁荣的表现

教学难点:盛世局面出现的原因

五、教学目标

知道唐玄宗统治前期一系列改革政策及唐朝经济发展、唐朝长安城的基本情况,能够描述“开元盛世”局面的表现。能够运用经济基础和上层建筑的辩证关系,理解唐玄宗统治前期政治、经济发展的相互影响,进一步分析唐朝兴盛的原因。

六、教学过程

环节一:导入新课

出示材料:

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女织不相失。

——【唐】杜甫《忆昔二首》

教师导入:大家好,今天的课呢,要从杜甫的一首诗说起。在《忆昔》里,杜甫认为开元年间唐朝国力达到了“全盛”。他这么说的理由是什么呢? “小邑犹藏万家室”说的是哪怕是小的城邑,都有万家人口;“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”一句,讲的是粮食丰收、国库充盈,老百姓也能过上好日子。“九州道路无豺虎”说明当时社会治安良好。“男耕女织不相失”,指的是百姓安居乐业,各安其分。这样的“全盛日”是如何缔造的呢?让我们带着这个问题走进第三课《开元盛世》,一起感受盛世之貌,探寻盛世之因。

环节二:政治奠基

教师过渡:神龙元年(705),82岁的武则天身染重病,宰相张柬之等人乘机发动政变,迫使武则天让位于唐中宗李显,恢复李唐国号,政治中心由洛阳迁回长安。不久,武则天病逝。唐中宗复位后,政治极度腐败,朝政混乱不堪。在705年至712年的八年时间里,唐朝先后发生多次政变,政局动荡不安。

教师提问:712年唐玄宗李隆基即位。即位后的李隆基是如何扭转形势、化危为安的呢?

学生讨论:唐玄宗励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,实行了一系列改革:政治上,抑制权贵,整顿吏治,裁减冗员;经济上,大力发展农业生产,注重兴修水利,整顿漕运,改革税制;文化上,注重文教,编修图籍。

教师提问:《旧唐书》评价这一时期是“贞观之风,一时复振”,这是什么意思呢?也就是说唐玄宗的执政策略与唐太宗贞观时期的做法有相似之处。上节课我们了解到武则天的执政策略与唐太宗的做法有相似之处,那唐玄宗也是这样吗?同学们看一看教科书,能说出这三者之间有什么“相似之处”吗?

预设答案:在用人上,他们都能做到知人善任,选贤任能,严格选拔和考核官员;在吏治上,他们都整顿吏治;在经济上,他们都重视、鼓励农业生产;在文教领域,他们都发展文化和教育事业。

教师提问:有人曾说,唐玄宗“开元盛世”的到来是前人栽树,后人乘凉。事实仅仅如此吗?

预设答案:其实不然,我们看到唐玄宗在继承贞观之治、贞观遗风的基础上也有一番自己的创举和作为,因此开元盛世之于贞观之治是继承,更是发展。正是经过几代人的共同努力与不断发展,历史迎来了开元盛世。

设计意图:通过对比的方式突出唐玄宗对于唐太宗及武则天的继承和发展关系;明确开元盛世的出现是几代人共同努力与不断发展的结果。

环节三:城市开放

教师过渡:开元盛世有诸多表现,接下来就让我们穿越时空,身临其境,从长安的一次上元节灯会中感受盛世风貌。

教师提问:假如你是生活在唐朝的一位农民,天宝三年上元节,长安城西市开市,你兴致勃勃赶往现场。看到这里,我们不禁产生了一个疑问,这里的“西市”是一个什么样的场所呢?通过课前的预习,有没有同学能帮助老师解答一下呢?

出示材料:长安城平面示意图、白居易的《登观音台望城》

教师讲授:结合教材讲解长安城城市规划,重点突出坊市制度及“西市”的贸易中心地位,以及随着商品经济发展,坊市制度的松弛。

教师讲授:作为长安城商贸中心之一的“西市”正是当时占地面积最大、建筑面积最大、业态最发达、辐射面最广的世界贸易中心、时尚娱乐中心和文化交流中心。这里吸引着国内和国外的商人、使者、艺人、学子等云集长安。长安城既是政治、经济、文化交流中心,也是闻名中外的国际大都市。

出示材料:唐代《簪花仕女图》 唐代《彩绘陶打马球女俑》 唐代《彩绘骑马狩猎图》

教师活动:根据图中所示唐朝妇女衣着“略显暴露”“色彩明艳”“穿着男装及胡装”等特点,归纳讲解唐朝妇女衣着有大气开放、融入了少数民族色彩等特点。

出示材料:唐。张萱《虢国夫人游春图》 唐。张萱《捣春图》 唐。《吹排箫乐伎壁画》

教师活动:根据图中所示唐朝妇女娱乐的多样性,体现了这部分妇女生活丰富多彩,豪迈与优雅并蓄的特点。

教师提问:1、在封建社会中,唐朝妇女的穿衣风格与休闲活动能够拥有以上特点的原因是?2、唐朝妇女的穿衣风格与休闲活动体现了社会怎样的精神面貌?

教师小结:借用恩格斯名言:“ 一个国家或社会的文明进步程度取决于这个国家或社会的妇女的解放程度。”分析唐朝妇女的物质与精神生活根源于兼容并包的社会风气,反映了昂扬进取、积极向上的社会精神面貌。

环节四:经济繁荣

教师过渡:社会风气的兼容并包、社会面貌的昂扬进取其实根植于富足的经济基础之上。

教师提问:集市上人头攒动,除了达官贵人,还有许多像你一样的普通农民。这些印象中面朝黄土背朝天的贫苦农民,为什么有条件来参加这样一场盛会呢?结合我们所展示的材料以及课本内容,请你来分析一下其中的原因。

出示材料:

材料一:

材料二:

唐代天宝,耕地登记数为620余万顷, 实际数额800万~850万顷。

——《唐代实际耕地面积》

材料三:

唐玄宗天宝元年(742)仅浮梁县一年产茶达700万驮,茶税为15余万贯。

——《元和郡县图志》

教师总结:我们知道,唐朝前期的统治者都非常重视并鼓励农业的发展。结合课本介绍,我们会发现唐朝时期垦田面积扩大,新出现的农业生产工具曲辕犁与筒车的使用大大节约了人力、提高了生产效率,极大促进了生产力的发展。而唐朝时期广泛修建的水利工程提高了农业抵御自然灾害的能力,因此在盛唐时期农业方面粮仓丰富、经济繁荣。

教师补充:粮食不愁了,接下来人们就会考虑一些消费性的享受与种植,比如种植经济作物。唐朝经济作物尤其是茶叶种植有长足的发展。唐朝茶叶的产量、品种都远超前朝,饮茶之风盛行。茶叶在唐朝已成为生活必需品。

教师过渡:农业的蓬勃发展为手工业的兴盛奠定了经济基础。你继续在西市游览,商品琳琅满目,行人络绎不绝,你不禁挑花了眼。在车水马龙的西市上你会看到哪些商品呢?

预设答案:瓷器、丝绸等。

出示材料:有位阿拉伯商人到广州拜见一位唐朝官员,他透过丝绸衣服看到官员胸口上有粒黑痣,惊奇地问:“你胸前的痣,怎么能透过两层衣服还看得见?”官员哈哈大笑,请客人再靠近观察,原来他身上穿了五件丝绸衣服。

教师讲授:阿拉伯商人透过五层纱衣依旧能够看清楚官员胸前的黑痣,这说明了什么问题呢?这就说明了,唐朝丝织技术非常精妙,所得织物轻盈舒适、薄如蝉翼。特别是产于四川地区的蜀锦,以其鲜艳的色泽与花纹冠于全国。

出示材料:

教师讲授:被赞为“如冰如玉”的青瓷、“类雪似银”的白瓷以及造型各异色彩鲜艳的唐三彩都是这一时期手工业领域的代表作品。此外,造船业、矿冶业、造纸业等行业颇具规模。

教师过渡:农业、手工业的蓬勃发展自然而然地带动了商业的兴旺。

出示材料:唐朝前期经济分布图。

教师讲授:结合经济分布图,从水陆交通发达、城市发展、贸易三个角度阐述唐朝的商业繁荣情况

设计意图:创设历史学习情境,搭建“开元灯会”这一时空平台,铺陈社会开放风貌、经济领域农业、手工业和商业的发展。内部逻辑涵盖“经济基础决定上层建筑”的原理,符合唯物史观的考察。

环节五:新课总结

教师总结:这堂课我们追寻了盛世之因,体味了盛世之貌。盛世局面的出现,是多方面因素共同构成的。统治者个人的言行与其选择的政策,是造就盛世局面的重要原因。唐太宗、武则天与唐玄宗三位统治者的施政措施是一脉相承的,在政策延续与变迁的过程中,他们吸取前代的经验和教训,并结合社会实际情况,对政策加以改进或创新,造就了唐前期的繁荣局面。但同时我们不能忽视那一部分君主左右尽到辅佐与执行义务的忠贞之臣以及真正用双手创造历史的最广大人民群众。稳定的政治局面为经济的繁荣与文化的昌盛提供了环境支撑,共同缔造了灿烂辉煌的盛唐文明。而要说到开元盛世的盛世气象,其表现在繁荣的社会经济、开放的城市等诸多方面。正如我们在课上所提到的,盛唐气象是一种蓬勃的思想感情所形成的时代性格,“蓬勃进取”的精神正是这种时代性格的核心。

七、板书设计

政治奠基 唐玄宗的改革措施

三任统治者治国之政的延续与发展

开元盛世 城市开放 城市布局特点

坊市制度

社会风气

经济繁荣 农业

手工业

商业

同课章节目录