2025年中考历史一轮复习 专题十七 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 知识梳理

文档属性

| 名称 | 2025年中考历史一轮复习 专题十七 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 知识梳理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 567.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-25 06:21:04 | ||

图片预览

文档简介

2025年中考历史一轮复习

专题十七 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

知识梳理

考点知识梳理

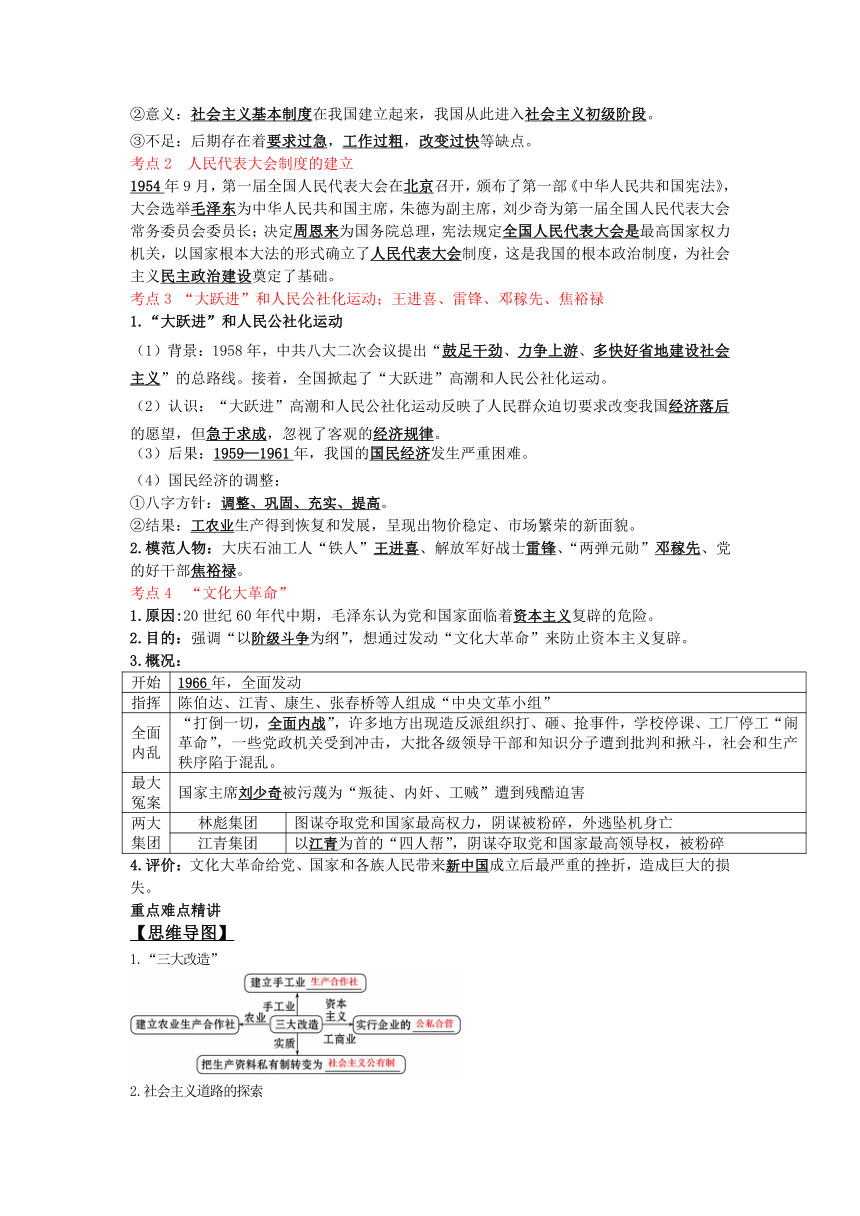

考点1 第一个五年计划;三大改造

1.第一个五年计划

(1)目的:有计划地进行社会主义建设。

(2)时间:从1953年到1957年底。

(3)基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才。

(4)成就

①工业:鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等建成投产。

②交通运输业:新建宝成、鹰厦等铁路30余条;川藏、青藏、新藏公路相继通车;1957年武汉长江大桥建成。

(5)意义:我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

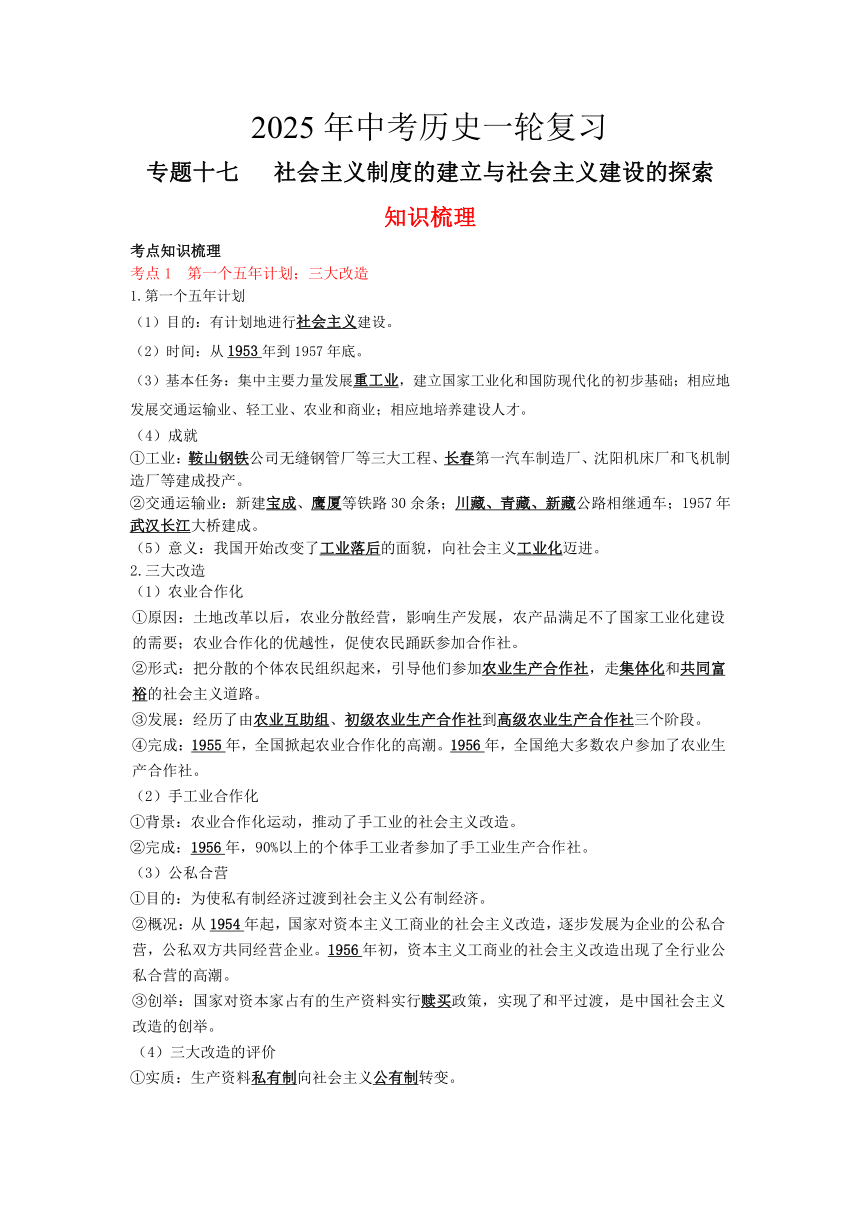

2.三大改造

(1)农业合作化

①原因:土地改革以后,农业分散经营,影响生产发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要;农业合作化的优越性,促使农民踊跃参加合作社。

②形式:把分散的个体农民组织起来,引导他们参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。

③发展:经历了由农业互助组、初级农业生产合作社到高级农业生产合作社三个阶段。

④完成:1955年,全国掀起农业合作化的高潮。1956年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社。

(2)手工业合作化

①背景:农业合作化运动,推动了手工业的社会主义改造。

②完成:1956年,90%以上的个体手工业者参加了手工业生产合作社。

(3)公私合营

①目的:为使私有制经济过渡到社会主义公有制经济。

②概况:从1954年起,国家对资本主义工商业的社会主义改造,逐步发展为企业的公私合营,公私双方共同经营企业。1956年初,资本主义工商业的社会主义改造出现了全行业公私合营的高潮。

③创举:国家对资本家占有的生产资料实行赎买政策,实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举。

(4)三大改造的评价

①实质:生产资料私有制向社会主义公有制转变。

②意义:社会主义基本制度在我国建立起来,我国从此进入社会主义初级阶段。

③不足:后期存在着要求过急,工作过粗,改变过快等缺点。

考点2 人民代表大会制度的建立

1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京召开,颁布了第一部《中华人民共和国宪法》,大会选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务委员会委员长;决定周恩来为国务院总理,宪法规定全国人民代表大会是最高国家权力机关,以国家根本大法的形式确立了人民代表大会制度,这是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

考点3 “大跃进”和人民公社化运动;王进喜、雷锋、邓稼先、焦裕禄

1.“大跃进”和人民公社化运动

(1)背景:1958年,中共八大二次会议提出“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。接着,全国掀起了“大跃进”高潮和人民公社化运动。

(2)认识:“大跃进”高潮和人民公社化运动反映了人民群众迫切要求改变我国经济落后的愿望,但急于求成,忽视了客观的经济规律。

(3)后果:1959—1961年,我国的国民经济发生严重困难。

(4)国民经济的调整:

①八字方针:调整、巩固、充实、提高。

②结果:工农业生产得到恢复和发展,呈现出物价稳定、市场繁荣的新面貌。

2.模范人物:大庆石油工人“铁人”王进喜、解放军好战士雷锋、“两弹元勋”邓稼先、党的好干部焦裕禄。

考点4 “文化大革命”

1.原因:20世纪60年代中期,毛泽东认为党和国家面临着资本主义复辟的危险。

2.目的:强调“以阶级斗争为纲”,想通过发动“文化大革命”来防止资本主义复辟。

3.概况:

开始 1966年,全面发动

指挥 陈伯达、江青、康生、张春桥等人组成“中央文革小组”

全面内乱 “打倒一切,全面内战”,许多地方出现造反派组织打、砸、抢事件,学校停课、工厂停工“闹革命”,一些党政机关受到冲击,大批各级领导干部和知识分子遭到批判和揪斗,社会和生产秩序陷于混乱。

最大冤案 国家主席刘少奇被污蔑为“叛徒、内奸、工贼”遭到残酷迫害

两大集团 林彪集团 图谋夺取党和国家最高权力,阴谋被粉碎,外逃坠机身亡

江青集团 以江青为首的“四人帮”,阴谋夺取党和国家最高领导权,被粉碎

4.评价:文化大革命给党、国家和各族人民带来新中国成立后最严重的挫折,造成巨大的损失。

重点难点精讲

【思维导图】

1.“三大改造”

2.社会主义道路的探索

【历史启示】

1.关于“大跃进”和人民公社化运动的启示:经济建设要遵循客观规律,要立足本国国情,一切从实际出发,实事求是。

2.关于“文化大革命”的启示:完善社会主义民主,健全社会主义法制,坚持“依法治国”,杜绝任何形式的个人崇拜或者神化领袖的做法。

3.关于中国共产党探索社会主义建设道路的启示:社会主义建设并不是一帆风顺的,是一个艰辛的、曲折的过程。社会主义建设必须符合国情,遵循客观经济规律,不能急于求成,不能照搬他国经验。

【易错易混】

1.中华人民共和国的成立,标志着新民主主义革命的胜利,标志着中国现代史开始,中国开始进入新民主主义向社会主义过渡时期,但没有进入社会主义社会。1956年,三大改造的完成,标志着社会主义制度的初步建立。

2.土地改革的完成,废除了地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,土地所有者由地主阶级的土地变成农民阶级,仍属于土地私有制,三大改造的完成,我国农村土地制度才由农民私有制变成社会主义公有制(集体所有制)。

【拓展延伸】

1.中国近现代史上,社会性质的三次变化

事件 社会性质变化

1840年鸦片战争后 中国由封建社会进入半殖民地半封建社会

1949年新中国成立 中国由半殖民地半封建社会进入新民主主义社会

1956年社会主义三大改造完成 中国由新民主主义社会进入社会主义初级阶段

2.新中国成立以来,中国共产党对农村生产关系的四次调整

调整 结果

土地改革 1950—1952年,废除封建土地所有制,实行农民土地所有制

农业生产合作化 1953—1956年,建立农业生产合作社,把土地私有制转变为公有制

人民公社化运动 1958年,扩大公有化规模,提高公有化程度

家庭联产承包责任制 1978年开始,实行包产到户,包干到户(不触动土地公有制),分户经营,自负盈亏

3.20世纪50年代我国取得的成就:

(1)实施了“一五计划”,开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

(2)颁布了《中华人民共和国宪法》,确立了人民代表大会制度。

(3)成功进行了三大改造,进入社会主义初级阶段。

(4)在全面建设社会主义时期,工业生产能力和技术水平大大提高,建成一大批大中型项目。

(5)在文化大革命时期,取得一些科技成就,第一颗氢弹、人造地球卫星,以及籼型杂交水稻都是这一时期取得的。

4.我国社会主义制度确立的过程:

(1)1953-1957年,编制和实施第一个五年计划集中力量发展重工业,改变了我国工业落后的面貌,奠定了社会主义工业化的基础。

(2)1954年9月,颁布第一部社会主义类型的宪法《中华人民共和国宪法》,奠定了我国社会主义民主政治体制的基本形式。

(3)1953-1956年,进行三大改造,完成了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,我国初步建立起社会主义的基本制度,进入社会主义初级阶段。

【历史评价】

1.评价“大跃进”和人民公社化运动:

“大跃进”和人民公社化运动是党和人民在探索社会主义道路上出现的一次严重失误。

2.评价“文化大革命”:

“文化大革命”是一次由领导人错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和人民带来深重灾难的动乱。

典例分析

【考情分析】

本主题近3年3考,主要以选择题进行考查,分值2分。

【考点跟踪】

跟踪1 (识记)

【典例】建立起自己独立的现代工业体系,是中国人寻求了一个多世纪的梦想。为实现这一“梦想”,新中国于 1953年开始( B )

A.实行土地改革 B.实施第一个五年计划

C.开展人民公社化运动 D.推行家庭联产承包责任制

思维破冰:本题主要考查第一个五年计划。第一个五年计划开始于1953年,1957年超额完成。

战术小结:为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。它的基本任务是:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才;等等。第一个五年计划从1953年开始实行,1957年超额完成。

变式拓展1

(原创)如图体现当时我国( )

A.优先发展农业 B.优先发展重工业

C.优先发展运输邮电 D.农轻重三业均衡发展

【解析】选B。本题主要考查学生对一五计划相关知识的掌握。一五计划重点发展重工业。据题干图片内容,结合所学可知,1953年﹣1957年为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划。一五计划重点发展重工业。第一个五年计划的超额完成,为我国建立独立的比较完整的工业革命奠定了初步基础。

【易错易混】

第一个五年计划是集中主要力量发展重工业,而不是集中所有力量发展重工业。

跟踪2 (识记)了解“三大改造”,知道中国1956年进入社会主义初级阶段。

【典例】“到1952年,国营经济已控制了国民经济的命脉,私营工厂只有依附国营经济才能生存。大部分资本家认识到公私合营是大势所趋。”材料叙述的是我国对资本主义工商业社会主义改造的( A )

A.背景 B.目的 C.内容 D.作用

思维破冰:本题主要考查阅读理解材料的能力。材料内容主要介绍了我国对资本主义工商业社会主义改造的国内形势,也就是改造的背景。

战术小结:三大改造是指对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,其中,我国对农业和手工业的改造是采用合作化的方式,对资本主义工商业是采用公私合营的方式,对资本家的生产资料实行赎买政策。

变式拓展2

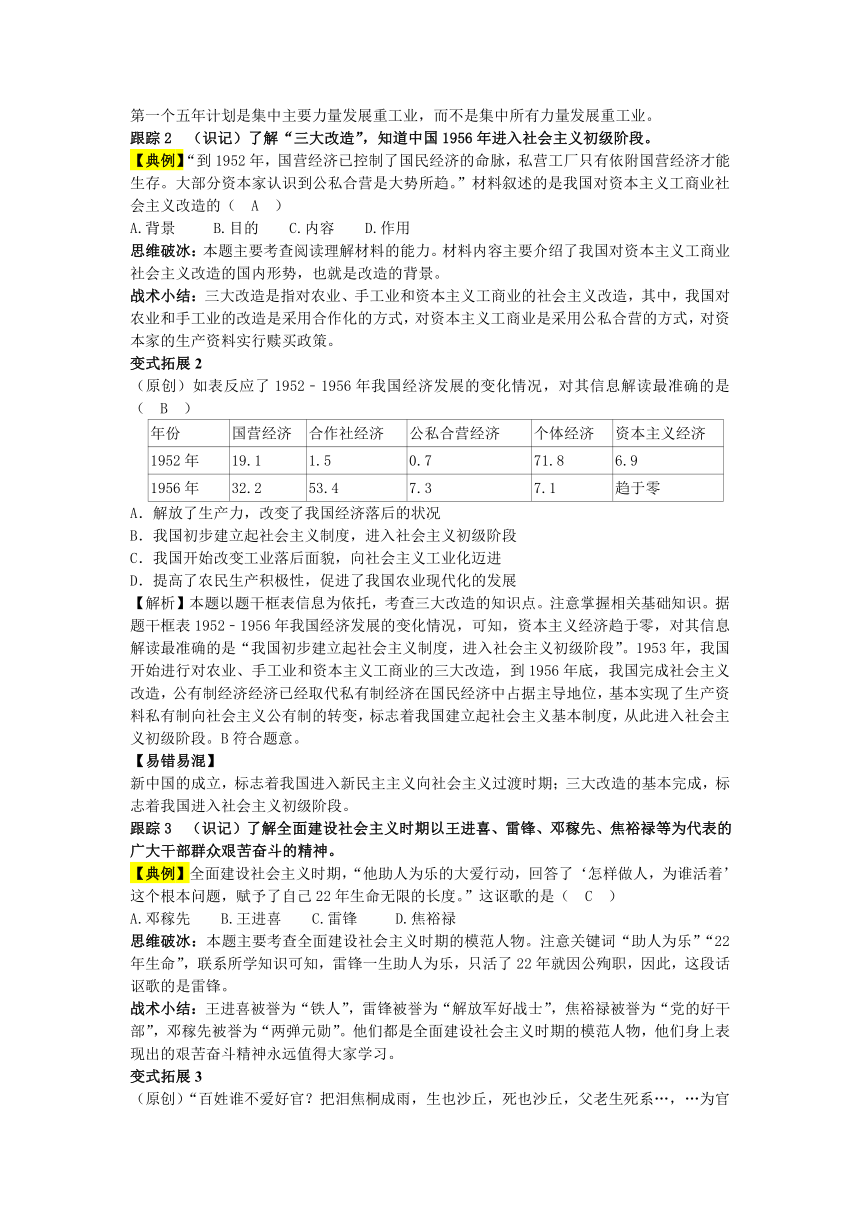

(原创)如表反应了1952﹣1956年我国经济发展的变化情况,对其信息解读最准确的是( B )

年份 国营经济 合作社经济 公私合营经济 个体经济 资本主义经济

1952年 19.1 1.5 0.7 71.8 6.9

1956年 32.2 53.4 7.3 7.1 趋于零

A.解放了生产力,改变了我国经济落后的状况

B.我国初步建立起社会主义制度,进入社会主义初级阶段

C.我国开始改变工业落后面貌,向社会主义工业化迈进

D.提高了农民生产积极性,促进了我国农业现代化的发展

【解析】本题以题干框表信息为依托,考查三大改造的知识点。注意掌握相关基础知识。据题干框表1952﹣1956年我国经济发展的变化情况,可知,资本主义经济趋于零,对其信息解读最准确的是“我国初步建立起社会主义制度,进入社会主义初级阶段”。1953年,我国开始进行对农业、手工业和资本主义工商业的三大改造,到1956年底,我国完成社会主义改造,公有制经济经济已经取代私有制经济在国民经济中占据主导地位,基本实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,标志着我国建立起社会主义基本制度,从此进入社会主义初级阶段。B符合题意。

【易错易混】

新中国的成立,标志着我国进入新民主主义向社会主义过渡时期;三大改造的基本完成,标志着我国进入社会主义初级阶段。

跟踪3 (识记)了解全面建设社会主义时期以王进喜、雷锋、邓稼先、焦裕禄等为代表的广大干部群众艰苦奋斗的精神。

【典例】全面建设社会主义时期,“他助人为乐的大爱行动,回答了‘怎样做人,为谁活着’这个根本问题,赋予了自己22年生命无限的长度。”这讴歌的是( C )

A.邓稼先 B.王进喜 C.雷锋 D.焦裕禄

思维破冰:本题主要考查全面建设社会主义时期的模范人物。注意关键词“助人为乐”“22年生命”,联系所学知识可知,雷锋一生助人为乐,只活了22年就因公殉职,因此,这段话讴歌的是雷锋。

战术小结:王进喜被誉为“铁人”,雷锋被誉为“解放军好战士”,焦裕禄被誉为“党的好干部”,邓稼先被誉为“两弹元勋”。他们都是全面建设社会主义时期的模范人物,他们身上表现出的艰苦奋斗精神永远值得大家学习。

变式拓展3

(原创)“百姓谁不爱好官?把泪焦桐成雨,生也沙丘,死也沙丘,父老生死系…,…为官一任,造福一方,遂了平生意。”这首词追思了一位艰苦创业年代的英雄模范,他是( D )

A.王进喜 B.时传样 C.雷锋 D.焦裕禄

【易错易混】

王进喜被誉为“铁人”,雷锋被誉为“解放军好战士”,焦裕禄被誉为“党的好干部”,邓稼先被誉为“两弹元勋”。

课堂演练

模拟演练

1.如图是我国“某一时期”取得的经济建设成就示意图。这里的“某一时期”是指( )

A.土地改革时期 B.第一个五年计划时期

C.大跃进时期 D.改革开放时期

(1)时间:1953年——1957年 (2)主要任务:集中主要力量发展重工业 (3)主要成就:长春第一汽车制造厂、武汉长江大桥、青藏公路

2.下图是小明同学在历史课堂上对某一历史事件做的学习笔记,下列主题最符合笔记内容的是( )

A.“一五”计划 B.三大改造

C.家庭联产承包责任制 D.国有企业改革

3.历史解释是对史实的分析或评判。下列选项中属于历史解释的是( )

A.1953年初,我国开始实施第一个五年计划

B.“一五”计划期间,北京电子管厂建成投产

C.“一五”计划期间先后施工一万多个工业项目

D.“一五”计划的完成为工业化奠定了初步基础

4.右图为建国初期我国主要工农业品产量变化柱状图。其中数据发生变化的主要原因是( )

A.土地改革的完成

B.西藏和平解放

C.“大跃进运动”的发动

D.“一五计划”的实施

5.右图所示反映的历史事件是( )

A.“一五”计划实施

B.三大改造的完成

C.土地改革的进行

D.人民公社化运动

6.火红的50年代,全国掀起了轰轰烈烈的建设高潮,中国社会主义事业进入了蓬勃发展的黄金时期。毛泽东充满自豪地说:“我们不但要破坏一个旧世界,更要善于建立一个新界。”20世纪50年代建设高潮出现的原因有( )

①人民政权的巩固

③全国人民建设社会主义的热情高涨

②三大改造的完成

④“两个凡是”方针的提出

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

7.图1、2、3是我国20世纪50年代的新闻报道图片。这些图片反映了当时我国( )

图1 图2 图3

A.完成了国民经济调整任务 B.工农业生产高速发展

C.对国内主要矛盾缺乏认识 D.强烈的富国强国愿望

8.全面建设社会主义时期,涌现出了许多以身作则、吃苦在先、享受在后的党的优秀干部,他们当中杰出的代表是( )

A.焦裕禄 B.王进喜 C.雷锋 D.邓稼先

9.近代以来,中国民族工业的产业分布及结构特征的变迁,见证了中华民族的奋斗历程。阅读材料,回答问题:

材料一 如题26-1 表

1895-1913年民间资本厂矿企业地域分布

总计 上海 武汉 天津 广州 杭州 无锡 其它

厂矿数 549 83 28 17 16 13 12 380

资本额(千元) 120288 23879 17240 4219 5791 1552 1422 66185

——汪敬虞《中国近代工业史资料》

题26-1表

材料二 抗战前,中国数量有限的工厂,大半集中于沿海省份,“七七”事变后,政府即下令沿海各厂矿迁入内地。从1937年7月到1940年底,三年半时间,完成了中国有史以来第一次工业大迁移。内迁厂矿区域分布,以四川为最多,占内迁总数54.67%,湖南次之,占29.21%,陕西占5.90%,广西占5.11%,其他各省占5.11%。 这些内迁厂矿,为战时大后方工业重建与发展,奠定了基础。

——摘自吴景平、 曹振威《中华民国史》

材料三 如题26-2图

1952-1955年沿海与内地工业产值比重(%) 1957 年比1952年部分工业品产量增长(%)

——孙健《20世纪的中国——走向现代化 ——胡绳《中国共产党的七十年》

的历程(经济卷1949-2000)》

题26-2图

(1)根据材料一,归纳1895年至1913年民间厂矿企业分布的特点,并结合所学知识回答,造成这种分布特点的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“中国有史以来第一次工业大迁移” 的原因并分析其意义。

(3)观察材料三图,指出这一时期我国工业发展呈现的特点。这些特点对我国经济建设产生了什么影响?

(4)综上所述,你从我国工业发展历程中能获得哪些启示?

课时提升练习

1. 1953年底,鞍山钢铁公司全体职工送给朱德一段我国自行研制的第一根无缝钢管,如图,它表达了鞍钢工人( )

A.实施第一个五年计划的热情

B.实行公私合营的意愿

C.完成社会主义改造的喜悦

D.实现大跃进的决心

2.淮南谢家集中央洗煤厂是“一五计划”期间苏联对华援建项目之一,该项目建设于( A )

A.1953年﹣1957年 B.1952年﹣1956年

C.1953年﹣1958年 D.1952年﹣1957年

3.如图是“1953﹣1957年中国农轻重产值比例”变化图,其变化的原因是( )

A.完成了国民经济的恢复

B.第一个五年计划的实施

C.社会主义三大改造基本完成

D.“大跃进”运动进入高潮

4.新中国成立以后,为了恢复国民经济,采取了一系列的措施。其中,“合理调整现有工商业”,主要调整的是( )

A.公私关系 B.劳资关系 C.产销关系 D.进口与出口的关系

5.1956年,全国基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。这是中国史上具有划时代意义的变革。这一“划时代意义”指的是( )

A.摧毁了我国存在两千多年的封建土地剥削制度

B.彻底改变了我国以农业为主、工业落后的局面

C.建立起我国社会主义经济制度

D.找到了中国特色社会主义道路

6.中国进行全面的大规模的社会主义建设开始于( )

A.第一届全国人民代表大会的召开 B.中共“八大”的召开

C.中共十一届三中全会的召开 D.中共“十五大”的召开

7.下列哪一项不属于社会主义探索时期的重大失误( )

A.大跃进运动 B.人民公社化运动

C.1958年提出社会主义总路线 D.农业掀起合作化高潮

8.在社会主义建设过程中,全国各条战线上涌现出了大批英雄模范人物。其中,为国家石油建设工作作出突出贡献的人物是( )

A.焦裕禄 B.雷锋 C.王进喜 D.袁隆平

9.被誉为“毛主席的好战士”的英雄模范人物是( )

A.雷锋 B.王进喜 C.邓稼先 D.焦裕禄

10.参加大庆石油会战的工人们就着盐水吃野菜,用人拉肩扛的方法搬运和安装钻机等,使油井提前投产。这体现了我国石油工人( )

A.廉洁奉公的作风 B.乐于助人的品质

C.大公无私的情怀 D.艰苦奋斗的精神

11. 回望“文化大革命”,我们应该持有的正确态度是( )

A.完全回避,避而不谈

B.完全赞赏,继续推行

C.认识到人世间没有一帆风顺的事业,世界历史总是在跌宕起伏的曲折过程中前进

D.认识到虽有不足但在人类历史上起到了巨大的促进作用

12.1976年的《天安门诗抄》中有这样一句话“好男儿,摸开泪,总理灵前排成队。除妖邪,莫慈悲,要以刀枪对。”这里所说的妖邪指的是( )

A.复辟资本主义的“走资派” B.林彪反革命集团

C.“四人帮” D.民间流传的“阴界”邪恶之鬼神

13. 阅读树料,完成下列要求。

材料一:1954年9月28日,一届人太一次会议圆满完成各项重大历史任务后,胜利闭幕。这次会议是我国人民民主建设的重要里程碑。以一届人大为标志……我国政治生活进一步走向法治化和民主化。

﹣﹣摘编自《共和国的足迹》

材料二:如图。

材料三:建国初……公有制经济在全国范围内并不居于主体地位,中国还不能说是社会主义国家,而是新民主主义国家。这种状况,到一九五六年已经根本改变,公有制经济的主体地位已经确立。

﹣﹣摘编自盒冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一、二,指出第一届人大一次会议完成的重大历史任务是什么?它体现出新中国政治建设的趋势是什么?

(2)根据材料三,归纳材料中的“这种状况”指什么?根据所学知识分析“这种状况”的改变有什么重要意义?

参考答案

课堂演练

模拟演练

1.【解析】选B。本题以“如图是我国“某一时期”取得的经济建设成就示意图。”为切入点,考查了一五计划相关知识。根据图示以及图示上的文字结合所学知识可知,此图示反映的是一五计划成就图示。工业方面取得的成就:1953年底,鞍山钢铁公司大型轧刚厂等三大工程建成投产;1956年,中国第一个生产载重汽车的工厂﹣﹣长春第一汽车制造厂生产出第一辆解放牌汽车;中国第一个飞机制造厂试制成功第一架喷气试飞机;中国第一个制造机床的工厂﹣﹣沈阳第一机床厂建成投产。交通方面取得的成就:1957年,武汉长江大桥建成;同时修建了川藏、青藏、新藏公路修到“世界屋脊”。工业基地的建设:形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地;华北和西北也建成了一批新的工业基地;沿海地区的工业基地得到加强。我国开始改变了工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初步的基础,开始向社会主义工业化迈进。

2.【解析】选A。依据所学知识可知,“一五”计划1953年开始实施,1957年超额完成,主要任务是集中主要力量发展重工业,主要成就有长春第一汽车制造厂、武汉长江大桥、青藏公路等。

3.【解析】选D。四个选项中,ABC三项都是对“一五”计划的直接描述,没有分析和评价,只有D项在评价“一五”计划的作用,因此D项属于历史解释。

4.【解析】选D。通过观察分析统计图中的数据变化可知,与1952年相比,1957年我国工农业主要产品产量大幅度增长,联系当时的历史背景可知,1953-1957年,我国正在实施“一五计划”。

5.【解析】选B。通过观察图示,联系所学知识可知, 1956年,我国完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,其中对农业、手工业采取合作化的方式,对资本主义工商业采取公私合营的方式,最终实现了由生产资料私有制转变为社会主义公有制的基本任务。

6.【解析】选C。本题主要考查学生对20世纪50年代建设相关知识的掌握,1956年底,三大改造的完成。据题干“火红的50年代,全国掀起了轰轰烈烈的建设高潮,中国社会主义事业进入了蓬勃发展的黄金时期。毛泽东充满自豪地说:“我们不但要破坏一个旧世界,更要善于建立一个新界。”可知,20世纪50年代建设高潮出现的原因有人民政权的巩固、全国人民建设社会主义的热情高涨。三大改造的完成。70年代提出了“两个凡是”方针。

7.【解析】选D。三幅图片反映的“大跃进”时期浮夸风现象,以及人们的建设热情极高,说明了当时我国迫切要求改变落后状况的愿望,因此,D项符合题意。

8.【解析】选A。本题考查了焦裕禄。探索建设社会主义时期涌现出的模范人物主要有“两弹元勋”邓稼先;“铁人”王进喜;“党的好干部”焦裕禄;全心全意为人民服务的楷模雷锋等,他们身上都具有艰苦创业和全心全意为人民服务的精神。被誉为“党的好干部”、“县委书记的好榜样”的是焦裕禄。焦裕禄在任中共河南省兰考县县委书记时,兰考县遭受内涝、风沙、盐碱三害,粮食产量降到历史最低水平。他带领全县干部和群众,同自然灾害进行顽强斗争,使兰考贫困面貌大为改观,他身患癌症,仍然坚持工作,直到生命最后,人民称颂他是“党的好干部”,“县委书记的好榜样”。

9.【解析】本题主要考查我国近现代民族工业的发展历程,考查学生阅读理解材料的能力。

(1)材料一所示的表格所列的城市均位于沿海沿江地区,尤其是长江流域。说明了1895年至1913年民间厂矿企业分布的特点是主要分布于在沿海沿江地区,尤其是长江流域。联系近代史的相关史实可知,我国民族工业之所以会分布在沿海沿江地区,主要由于一系列不平等条约的签订,这些城市较早被开放为通商口岸,自然经济瓦解较早,交通便利。

(2)通过分析材料二可知,抗战前,我国有限的工厂主要分布在东部沿海地区,抗战爆发后,为避免这些工厂沦陷敌手,以保存经济力量,国民政府将它们西迁内地。工厂西迁,为战时大后方工业重建与发展奠定基础,也促进了内地工业的发展。

(3)通过分析材料三的统计图中的数据可知,建国初期,我国沿海工业发展远远领先于内地,重工业发展迅速。我国工业发展的这一特点奠定了国家工业化的基础,但造成了工业结构的相对不平衡,即重工业比较发达,轻工业相对落后。

(4)纵观近现代中国工业发展的概况和特点,我们可以从中得到如下启示:沿海与内地要协调发展,重工业和轻工业要协调发展等。

答案:

(1)主要分布在沿海沿江地区,尤其是长江流域。由于一系列不平等条约的签订,这些城市较早被开放为通商口岸,自然经济瓦解较早,交通便利。

(2)抗日战争全面爆发,政府为保存经济力量。为战时大后方工业重建与发展奠定基础,也促进了内地工业的发展。

(3)沿海工业发展远远领先于内地,重工业发展迅速。奠定了国家工业化的基础,但造成了工业结构的相对不平衡。

(4)沿海与内地工业要协调发展。

课时提升练习

1.【解析】选A。本题以一幅历史图片为切入点,考查一五计划的相关知识。1953年底,鞍山钢铁公司全体职工送给朱德一段我国自行研制的第一根无缝钢管,它表达了鞍钢工人实施第一个五年计划的热情。1953﹣1957年,我国实行了“一五”计划;其基本任务之一是集中主要力量发展重工业,到1957年底,各项经济建设指标一般都大幅度超额完成;特别是工业和交通运输业喜报频传,鞍山钢铁公司三大工程建成投产正是在“一五”计划期间。

2.A

3.【解析】选B。本题主要考查学生对一五计划相关知识的掌握。一五计划重点发展重工业。据题干“1953﹣1957年中国农轻重产值比例”变化图,结合所学可知,变化的原因是第一个五年计划的实施。1953年﹣1957年为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划。一五计划重点发展重工业。第一个五年计划的超额完成,为我国建立独立的比较完整的工业革命奠定了初步基础。

4.【解析】选A。本题以新中国成立以后,为了恢复国民经济,采取了一系列的措施为依托,考查恢复国民经济的知识点。注意掌握相关基础知识。新中国成立以后,为了恢复国民经济,采取了一系列的措施。“合理调整现有工商业”没收官僚资本和建立国营经济,既完成民主革命的任务,同时又具有社会主义革命的性质,“合理调整现有工商业”主要调整的是公私关系。

故

5.【解析】选C。本题主要考查三大改造的相关史实。掌握相关基础知识。1953年开始,我国对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。1956年底,我国完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,基本实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,标志着我国建立起社会主义基本制度,从此进入社会主义初级阶段19.56年,全国基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。这是中国史上具有划时代意义的变革。这一“划时代意义”指的是建立起我国社会主义经济制度。

6.B

7.D

8.C

9.A

10.【解析】选D。本题考查了探索建设社会主义时期石油工人的优秀品质。探索建设社会主义时期涌现出的模范人物身上都具有艰苦创业和全心全意为人民服务的精神。王进喜被誉为“铁人”。王进喜在大庆石油会战中,组织全队职工用“人拉肩扛”的方法搬运和安装钻机,用“盆端桶提”的办法运水保开钻,打出了大庆油田的第一口油井。他常说:“宁肯少活20年,拼命也要拿下大油田。”曾不顾腿伤跳进泥浆池,用身体搅拌泥浆压井喷,成为我国石油工人艰苦创业的一面旗帜,被群众誉为“铁人”。所以题干材料体现了这体现了我国石油工人艰苦奋斗的精神。

11.【解析】选C。本题考查文化大革命的知识点。注意掌握相关基础知识。1966年至1976年的文化大革命,是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。“文革”期间,全国出现了学校停课、工厂停工“闹革命”的动乱局面。文革中,造反派冲击政府机关,成立了革命委员会,使国家政权遭到了严重削弱,民主与法制遭到了践踏,文革中,大批工人,农民离开岗位闹革命严重阻碍了国家经济的发展,给我国的经济发展造成严重的破坏,文革影响了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展。回望“文化大革命”,我们应该持有的正确态度是认识到人世间没有一帆风顺的事业,世界历史总是在跌宕起伏的曲折过程中前进。

12.【解析】选C。本题以1976年的《天安门诗抄》中的一句话为依托,考查文化大革命的知识点。注意掌握相关基础知识。1976年的《天安门诗抄》中有这样一句话“好男儿,摸开泪,总理灵前排成队。除妖邪,莫慈悲,要以刀枪对。”这里所说的妖邪指的是“四人帮”。文化大革命时期,1976年1月8日,周恩来逝世,全国各族人民无限悲痛。但是,“四人帮”压制广大人民群众悼念周恩来,加紧篡党夺权的阴谋活动,激起人民群众的强烈义愤。清明节前后,北京市上百万人民群众,自发地聚集于天安门广场,在人民英雄纪念碑前献花篮、送花圈、贴传单、作诗词,悼念周恩来,拥护邓小平,声讨“四人帮”,这就是四五运动。四五运动是以天安门事件为代表的悼念周总理、反对“四人帮”的强大抗议运动,实质上是拥护以邓小平为代表的党中央的正确领导,为后来粉碎江青反革命集团奠定了广大的群众基础。

13.【解析】本题主要考查第一届全国人民代表大会、三大改造等相关史实。重点掌握20世纪50年代我国政治建设的成就。

(1)据材料二“中华人民共和国宪法”可知,材料一中第一届人大一次会议完成的重大历史任务是指颁布了《中华人民共和国宪法》。据“以一届人大为标志……我国政治生活进一步走向法治化和民主化”可知,新中国政治建设的趋势是政治生活进一步走向法治化和民主化。

(2)据材料三“建国初……公有制经济在全国范围内并不居于主体地位,中国还不能说是社会主义 国家,而是新民主主义国家。这种状况,……”可知,材料三中“这种状况”是指公有制经济在全国范围内未占主体地位,中国还不是社会主义国家,中国是新民主主义国家。1956年三大改造的完成,我国实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务。这种变化标志着对生产资料私有制的社会主义改造取得决定性胜利,社会主义经济体系在中国基本建立起来。

答案:

(1)颁布了《中华人民共和国宪法》。政治生活进一步走向法治化和民主化。

(2)公有制经济在全国范围内未占主体地位,中国还不是社会主义国家,中国是新民主主义国家。标志着对生产资料私有制的社会主义改造取得决定性胜利,社会主义经济体系在中国基本建立起来。

专题十七 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

知识梳理

考点知识梳理

考点1 第一个五年计划;三大改造

1.第一个五年计划

(1)目的:有计划地进行社会主义建设。

(2)时间:从1953年到1957年底。

(3)基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才。

(4)成就

①工业:鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等建成投产。

②交通运输业:新建宝成、鹰厦等铁路30余条;川藏、青藏、新藏公路相继通车;1957年武汉长江大桥建成。

(5)意义:我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

2.三大改造

(1)农业合作化

①原因:土地改革以后,农业分散经营,影响生产发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要;农业合作化的优越性,促使农民踊跃参加合作社。

②形式:把分散的个体农民组织起来,引导他们参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。

③发展:经历了由农业互助组、初级农业生产合作社到高级农业生产合作社三个阶段。

④完成:1955年,全国掀起农业合作化的高潮。1956年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社。

(2)手工业合作化

①背景:农业合作化运动,推动了手工业的社会主义改造。

②完成:1956年,90%以上的个体手工业者参加了手工业生产合作社。

(3)公私合营

①目的:为使私有制经济过渡到社会主义公有制经济。

②概况:从1954年起,国家对资本主义工商业的社会主义改造,逐步发展为企业的公私合营,公私双方共同经营企业。1956年初,资本主义工商业的社会主义改造出现了全行业公私合营的高潮。

③创举:国家对资本家占有的生产资料实行赎买政策,实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举。

(4)三大改造的评价

①实质:生产资料私有制向社会主义公有制转变。

②意义:社会主义基本制度在我国建立起来,我国从此进入社会主义初级阶段。

③不足:后期存在着要求过急,工作过粗,改变过快等缺点。

考点2 人民代表大会制度的建立

1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京召开,颁布了第一部《中华人民共和国宪法》,大会选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务委员会委员长;决定周恩来为国务院总理,宪法规定全国人民代表大会是最高国家权力机关,以国家根本大法的形式确立了人民代表大会制度,这是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

考点3 “大跃进”和人民公社化运动;王进喜、雷锋、邓稼先、焦裕禄

1.“大跃进”和人民公社化运动

(1)背景:1958年,中共八大二次会议提出“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。接着,全国掀起了“大跃进”高潮和人民公社化运动。

(2)认识:“大跃进”高潮和人民公社化运动反映了人民群众迫切要求改变我国经济落后的愿望,但急于求成,忽视了客观的经济规律。

(3)后果:1959—1961年,我国的国民经济发生严重困难。

(4)国民经济的调整:

①八字方针:调整、巩固、充实、提高。

②结果:工农业生产得到恢复和发展,呈现出物价稳定、市场繁荣的新面貌。

2.模范人物:大庆石油工人“铁人”王进喜、解放军好战士雷锋、“两弹元勋”邓稼先、党的好干部焦裕禄。

考点4 “文化大革命”

1.原因:20世纪60年代中期,毛泽东认为党和国家面临着资本主义复辟的危险。

2.目的:强调“以阶级斗争为纲”,想通过发动“文化大革命”来防止资本主义复辟。

3.概况:

开始 1966年,全面发动

指挥 陈伯达、江青、康生、张春桥等人组成“中央文革小组”

全面内乱 “打倒一切,全面内战”,许多地方出现造反派组织打、砸、抢事件,学校停课、工厂停工“闹革命”,一些党政机关受到冲击,大批各级领导干部和知识分子遭到批判和揪斗,社会和生产秩序陷于混乱。

最大冤案 国家主席刘少奇被污蔑为“叛徒、内奸、工贼”遭到残酷迫害

两大集团 林彪集团 图谋夺取党和国家最高权力,阴谋被粉碎,外逃坠机身亡

江青集团 以江青为首的“四人帮”,阴谋夺取党和国家最高领导权,被粉碎

4.评价:文化大革命给党、国家和各族人民带来新中国成立后最严重的挫折,造成巨大的损失。

重点难点精讲

【思维导图】

1.“三大改造”

2.社会主义道路的探索

【历史启示】

1.关于“大跃进”和人民公社化运动的启示:经济建设要遵循客观规律,要立足本国国情,一切从实际出发,实事求是。

2.关于“文化大革命”的启示:完善社会主义民主,健全社会主义法制,坚持“依法治国”,杜绝任何形式的个人崇拜或者神化领袖的做法。

3.关于中国共产党探索社会主义建设道路的启示:社会主义建设并不是一帆风顺的,是一个艰辛的、曲折的过程。社会主义建设必须符合国情,遵循客观经济规律,不能急于求成,不能照搬他国经验。

【易错易混】

1.中华人民共和国的成立,标志着新民主主义革命的胜利,标志着中国现代史开始,中国开始进入新民主主义向社会主义过渡时期,但没有进入社会主义社会。1956年,三大改造的完成,标志着社会主义制度的初步建立。

2.土地改革的完成,废除了地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,土地所有者由地主阶级的土地变成农民阶级,仍属于土地私有制,三大改造的完成,我国农村土地制度才由农民私有制变成社会主义公有制(集体所有制)。

【拓展延伸】

1.中国近现代史上,社会性质的三次变化

事件 社会性质变化

1840年鸦片战争后 中国由封建社会进入半殖民地半封建社会

1949年新中国成立 中国由半殖民地半封建社会进入新民主主义社会

1956年社会主义三大改造完成 中国由新民主主义社会进入社会主义初级阶段

2.新中国成立以来,中国共产党对农村生产关系的四次调整

调整 结果

土地改革 1950—1952年,废除封建土地所有制,实行农民土地所有制

农业生产合作化 1953—1956年,建立农业生产合作社,把土地私有制转变为公有制

人民公社化运动 1958年,扩大公有化规模,提高公有化程度

家庭联产承包责任制 1978年开始,实行包产到户,包干到户(不触动土地公有制),分户经营,自负盈亏

3.20世纪50年代我国取得的成就:

(1)实施了“一五计划”,开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

(2)颁布了《中华人民共和国宪法》,确立了人民代表大会制度。

(3)成功进行了三大改造,进入社会主义初级阶段。

(4)在全面建设社会主义时期,工业生产能力和技术水平大大提高,建成一大批大中型项目。

(5)在文化大革命时期,取得一些科技成就,第一颗氢弹、人造地球卫星,以及籼型杂交水稻都是这一时期取得的。

4.我国社会主义制度确立的过程:

(1)1953-1957年,编制和实施第一个五年计划集中力量发展重工业,改变了我国工业落后的面貌,奠定了社会主义工业化的基础。

(2)1954年9月,颁布第一部社会主义类型的宪法《中华人民共和国宪法》,奠定了我国社会主义民主政治体制的基本形式。

(3)1953-1956年,进行三大改造,完成了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,我国初步建立起社会主义的基本制度,进入社会主义初级阶段。

【历史评价】

1.评价“大跃进”和人民公社化运动:

“大跃进”和人民公社化运动是党和人民在探索社会主义道路上出现的一次严重失误。

2.评价“文化大革命”:

“文化大革命”是一次由领导人错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和人民带来深重灾难的动乱。

典例分析

【考情分析】

本主题近3年3考,主要以选择题进行考查,分值2分。

【考点跟踪】

跟踪1 (识记)

【典例】建立起自己独立的现代工业体系,是中国人寻求了一个多世纪的梦想。为实现这一“梦想”,新中国于 1953年开始( B )

A.实行土地改革 B.实施第一个五年计划

C.开展人民公社化运动 D.推行家庭联产承包责任制

思维破冰:本题主要考查第一个五年计划。第一个五年计划开始于1953年,1957年超额完成。

战术小结:为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。它的基本任务是:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才;等等。第一个五年计划从1953年开始实行,1957年超额完成。

变式拓展1

(原创)如图体现当时我国( )

A.优先发展农业 B.优先发展重工业

C.优先发展运输邮电 D.农轻重三业均衡发展

【解析】选B。本题主要考查学生对一五计划相关知识的掌握。一五计划重点发展重工业。据题干图片内容,结合所学可知,1953年﹣1957年为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划。一五计划重点发展重工业。第一个五年计划的超额完成,为我国建立独立的比较完整的工业革命奠定了初步基础。

【易错易混】

第一个五年计划是集中主要力量发展重工业,而不是集中所有力量发展重工业。

跟踪2 (识记)了解“三大改造”,知道中国1956年进入社会主义初级阶段。

【典例】“到1952年,国营经济已控制了国民经济的命脉,私营工厂只有依附国营经济才能生存。大部分资本家认识到公私合营是大势所趋。”材料叙述的是我国对资本主义工商业社会主义改造的( A )

A.背景 B.目的 C.内容 D.作用

思维破冰:本题主要考查阅读理解材料的能力。材料内容主要介绍了我国对资本主义工商业社会主义改造的国内形势,也就是改造的背景。

战术小结:三大改造是指对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,其中,我国对农业和手工业的改造是采用合作化的方式,对资本主义工商业是采用公私合营的方式,对资本家的生产资料实行赎买政策。

变式拓展2

(原创)如表反应了1952﹣1956年我国经济发展的变化情况,对其信息解读最准确的是( B )

年份 国营经济 合作社经济 公私合营经济 个体经济 资本主义经济

1952年 19.1 1.5 0.7 71.8 6.9

1956年 32.2 53.4 7.3 7.1 趋于零

A.解放了生产力,改变了我国经济落后的状况

B.我国初步建立起社会主义制度,进入社会主义初级阶段

C.我国开始改变工业落后面貌,向社会主义工业化迈进

D.提高了农民生产积极性,促进了我国农业现代化的发展

【解析】本题以题干框表信息为依托,考查三大改造的知识点。注意掌握相关基础知识。据题干框表1952﹣1956年我国经济发展的变化情况,可知,资本主义经济趋于零,对其信息解读最准确的是“我国初步建立起社会主义制度,进入社会主义初级阶段”。1953年,我国开始进行对农业、手工业和资本主义工商业的三大改造,到1956年底,我国完成社会主义改造,公有制经济经济已经取代私有制经济在国民经济中占据主导地位,基本实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,标志着我国建立起社会主义基本制度,从此进入社会主义初级阶段。B符合题意。

【易错易混】

新中国的成立,标志着我国进入新民主主义向社会主义过渡时期;三大改造的基本完成,标志着我国进入社会主义初级阶段。

跟踪3 (识记)了解全面建设社会主义时期以王进喜、雷锋、邓稼先、焦裕禄等为代表的广大干部群众艰苦奋斗的精神。

【典例】全面建设社会主义时期,“他助人为乐的大爱行动,回答了‘怎样做人,为谁活着’这个根本问题,赋予了自己22年生命无限的长度。”这讴歌的是( C )

A.邓稼先 B.王进喜 C.雷锋 D.焦裕禄

思维破冰:本题主要考查全面建设社会主义时期的模范人物。注意关键词“助人为乐”“22年生命”,联系所学知识可知,雷锋一生助人为乐,只活了22年就因公殉职,因此,这段话讴歌的是雷锋。

战术小结:王进喜被誉为“铁人”,雷锋被誉为“解放军好战士”,焦裕禄被誉为“党的好干部”,邓稼先被誉为“两弹元勋”。他们都是全面建设社会主义时期的模范人物,他们身上表现出的艰苦奋斗精神永远值得大家学习。

变式拓展3

(原创)“百姓谁不爱好官?把泪焦桐成雨,生也沙丘,死也沙丘,父老生死系…,…为官一任,造福一方,遂了平生意。”这首词追思了一位艰苦创业年代的英雄模范,他是( D )

A.王进喜 B.时传样 C.雷锋 D.焦裕禄

【易错易混】

王进喜被誉为“铁人”,雷锋被誉为“解放军好战士”,焦裕禄被誉为“党的好干部”,邓稼先被誉为“两弹元勋”。

课堂演练

模拟演练

1.如图是我国“某一时期”取得的经济建设成就示意图。这里的“某一时期”是指( )

A.土地改革时期 B.第一个五年计划时期

C.大跃进时期 D.改革开放时期

(1)时间:1953年——1957年 (2)主要任务:集中主要力量发展重工业 (3)主要成就:长春第一汽车制造厂、武汉长江大桥、青藏公路

2.下图是小明同学在历史课堂上对某一历史事件做的学习笔记,下列主题最符合笔记内容的是( )

A.“一五”计划 B.三大改造

C.家庭联产承包责任制 D.国有企业改革

3.历史解释是对史实的分析或评判。下列选项中属于历史解释的是( )

A.1953年初,我国开始实施第一个五年计划

B.“一五”计划期间,北京电子管厂建成投产

C.“一五”计划期间先后施工一万多个工业项目

D.“一五”计划的完成为工业化奠定了初步基础

4.右图为建国初期我国主要工农业品产量变化柱状图。其中数据发生变化的主要原因是( )

A.土地改革的完成

B.西藏和平解放

C.“大跃进运动”的发动

D.“一五计划”的实施

5.右图所示反映的历史事件是( )

A.“一五”计划实施

B.三大改造的完成

C.土地改革的进行

D.人民公社化运动

6.火红的50年代,全国掀起了轰轰烈烈的建设高潮,中国社会主义事业进入了蓬勃发展的黄金时期。毛泽东充满自豪地说:“我们不但要破坏一个旧世界,更要善于建立一个新界。”20世纪50年代建设高潮出现的原因有( )

①人民政权的巩固

③全国人民建设社会主义的热情高涨

②三大改造的完成

④“两个凡是”方针的提出

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

7.图1、2、3是我国20世纪50年代的新闻报道图片。这些图片反映了当时我国( )

图1 图2 图3

A.完成了国民经济调整任务 B.工农业生产高速发展

C.对国内主要矛盾缺乏认识 D.强烈的富国强国愿望

8.全面建设社会主义时期,涌现出了许多以身作则、吃苦在先、享受在后的党的优秀干部,他们当中杰出的代表是( )

A.焦裕禄 B.王进喜 C.雷锋 D.邓稼先

9.近代以来,中国民族工业的产业分布及结构特征的变迁,见证了中华民族的奋斗历程。阅读材料,回答问题:

材料一 如题26-1 表

1895-1913年民间资本厂矿企业地域分布

总计 上海 武汉 天津 广州 杭州 无锡 其它

厂矿数 549 83 28 17 16 13 12 380

资本额(千元) 120288 23879 17240 4219 5791 1552 1422 66185

——汪敬虞《中国近代工业史资料》

题26-1表

材料二 抗战前,中国数量有限的工厂,大半集中于沿海省份,“七七”事变后,政府即下令沿海各厂矿迁入内地。从1937年7月到1940年底,三年半时间,完成了中国有史以来第一次工业大迁移。内迁厂矿区域分布,以四川为最多,占内迁总数54.67%,湖南次之,占29.21%,陕西占5.90%,广西占5.11%,其他各省占5.11%。 这些内迁厂矿,为战时大后方工业重建与发展,奠定了基础。

——摘自吴景平、 曹振威《中华民国史》

材料三 如题26-2图

1952-1955年沿海与内地工业产值比重(%) 1957 年比1952年部分工业品产量增长(%)

——孙健《20世纪的中国——走向现代化 ——胡绳《中国共产党的七十年》

的历程(经济卷1949-2000)》

题26-2图

(1)根据材料一,归纳1895年至1913年民间厂矿企业分布的特点,并结合所学知识回答,造成这种分布特点的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“中国有史以来第一次工业大迁移” 的原因并分析其意义。

(3)观察材料三图,指出这一时期我国工业发展呈现的特点。这些特点对我国经济建设产生了什么影响?

(4)综上所述,你从我国工业发展历程中能获得哪些启示?

课时提升练习

1. 1953年底,鞍山钢铁公司全体职工送给朱德一段我国自行研制的第一根无缝钢管,如图,它表达了鞍钢工人( )

A.实施第一个五年计划的热情

B.实行公私合营的意愿

C.完成社会主义改造的喜悦

D.实现大跃进的决心

2.淮南谢家集中央洗煤厂是“一五计划”期间苏联对华援建项目之一,该项目建设于( A )

A.1953年﹣1957年 B.1952年﹣1956年

C.1953年﹣1958年 D.1952年﹣1957年

3.如图是“1953﹣1957年中国农轻重产值比例”变化图,其变化的原因是( )

A.完成了国民经济的恢复

B.第一个五年计划的实施

C.社会主义三大改造基本完成

D.“大跃进”运动进入高潮

4.新中国成立以后,为了恢复国民经济,采取了一系列的措施。其中,“合理调整现有工商业”,主要调整的是( )

A.公私关系 B.劳资关系 C.产销关系 D.进口与出口的关系

5.1956年,全国基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。这是中国史上具有划时代意义的变革。这一“划时代意义”指的是( )

A.摧毁了我国存在两千多年的封建土地剥削制度

B.彻底改变了我国以农业为主、工业落后的局面

C.建立起我国社会主义经济制度

D.找到了中国特色社会主义道路

6.中国进行全面的大规模的社会主义建设开始于( )

A.第一届全国人民代表大会的召开 B.中共“八大”的召开

C.中共十一届三中全会的召开 D.中共“十五大”的召开

7.下列哪一项不属于社会主义探索时期的重大失误( )

A.大跃进运动 B.人民公社化运动

C.1958年提出社会主义总路线 D.农业掀起合作化高潮

8.在社会主义建设过程中,全国各条战线上涌现出了大批英雄模范人物。其中,为国家石油建设工作作出突出贡献的人物是( )

A.焦裕禄 B.雷锋 C.王进喜 D.袁隆平

9.被誉为“毛主席的好战士”的英雄模范人物是( )

A.雷锋 B.王进喜 C.邓稼先 D.焦裕禄

10.参加大庆石油会战的工人们就着盐水吃野菜,用人拉肩扛的方法搬运和安装钻机等,使油井提前投产。这体现了我国石油工人( )

A.廉洁奉公的作风 B.乐于助人的品质

C.大公无私的情怀 D.艰苦奋斗的精神

11. 回望“文化大革命”,我们应该持有的正确态度是( )

A.完全回避,避而不谈

B.完全赞赏,继续推行

C.认识到人世间没有一帆风顺的事业,世界历史总是在跌宕起伏的曲折过程中前进

D.认识到虽有不足但在人类历史上起到了巨大的促进作用

12.1976年的《天安门诗抄》中有这样一句话“好男儿,摸开泪,总理灵前排成队。除妖邪,莫慈悲,要以刀枪对。”这里所说的妖邪指的是( )

A.复辟资本主义的“走资派” B.林彪反革命集团

C.“四人帮” D.民间流传的“阴界”邪恶之鬼神

13. 阅读树料,完成下列要求。

材料一:1954年9月28日,一届人太一次会议圆满完成各项重大历史任务后,胜利闭幕。这次会议是我国人民民主建设的重要里程碑。以一届人大为标志……我国政治生活进一步走向法治化和民主化。

﹣﹣摘编自《共和国的足迹》

材料二:如图。

材料三:建国初……公有制经济在全国范围内并不居于主体地位,中国还不能说是社会主义国家,而是新民主主义国家。这种状况,到一九五六年已经根本改变,公有制经济的主体地位已经确立。

﹣﹣摘编自盒冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一、二,指出第一届人大一次会议完成的重大历史任务是什么?它体现出新中国政治建设的趋势是什么?

(2)根据材料三,归纳材料中的“这种状况”指什么?根据所学知识分析“这种状况”的改变有什么重要意义?

参考答案

课堂演练

模拟演练

1.【解析】选B。本题以“如图是我国“某一时期”取得的经济建设成就示意图。”为切入点,考查了一五计划相关知识。根据图示以及图示上的文字结合所学知识可知,此图示反映的是一五计划成就图示。工业方面取得的成就:1953年底,鞍山钢铁公司大型轧刚厂等三大工程建成投产;1956年,中国第一个生产载重汽车的工厂﹣﹣长春第一汽车制造厂生产出第一辆解放牌汽车;中国第一个飞机制造厂试制成功第一架喷气试飞机;中国第一个制造机床的工厂﹣﹣沈阳第一机床厂建成投产。交通方面取得的成就:1957年,武汉长江大桥建成;同时修建了川藏、青藏、新藏公路修到“世界屋脊”。工业基地的建设:形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地;华北和西北也建成了一批新的工业基地;沿海地区的工业基地得到加强。我国开始改变了工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初步的基础,开始向社会主义工业化迈进。

2.【解析】选A。依据所学知识可知,“一五”计划1953年开始实施,1957年超额完成,主要任务是集中主要力量发展重工业,主要成就有长春第一汽车制造厂、武汉长江大桥、青藏公路等。

3.【解析】选D。四个选项中,ABC三项都是对“一五”计划的直接描述,没有分析和评价,只有D项在评价“一五”计划的作用,因此D项属于历史解释。

4.【解析】选D。通过观察分析统计图中的数据变化可知,与1952年相比,1957年我国工农业主要产品产量大幅度增长,联系当时的历史背景可知,1953-1957年,我国正在实施“一五计划”。

5.【解析】选B。通过观察图示,联系所学知识可知, 1956年,我国完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,其中对农业、手工业采取合作化的方式,对资本主义工商业采取公私合营的方式,最终实现了由生产资料私有制转变为社会主义公有制的基本任务。

6.【解析】选C。本题主要考查学生对20世纪50年代建设相关知识的掌握,1956年底,三大改造的完成。据题干“火红的50年代,全国掀起了轰轰烈烈的建设高潮,中国社会主义事业进入了蓬勃发展的黄金时期。毛泽东充满自豪地说:“我们不但要破坏一个旧世界,更要善于建立一个新界。”可知,20世纪50年代建设高潮出现的原因有人民政权的巩固、全国人民建设社会主义的热情高涨。三大改造的完成。70年代提出了“两个凡是”方针。

7.【解析】选D。三幅图片反映的“大跃进”时期浮夸风现象,以及人们的建设热情极高,说明了当时我国迫切要求改变落后状况的愿望,因此,D项符合题意。

8.【解析】选A。本题考查了焦裕禄。探索建设社会主义时期涌现出的模范人物主要有“两弹元勋”邓稼先;“铁人”王进喜;“党的好干部”焦裕禄;全心全意为人民服务的楷模雷锋等,他们身上都具有艰苦创业和全心全意为人民服务的精神。被誉为“党的好干部”、“县委书记的好榜样”的是焦裕禄。焦裕禄在任中共河南省兰考县县委书记时,兰考县遭受内涝、风沙、盐碱三害,粮食产量降到历史最低水平。他带领全县干部和群众,同自然灾害进行顽强斗争,使兰考贫困面貌大为改观,他身患癌症,仍然坚持工作,直到生命最后,人民称颂他是“党的好干部”,“县委书记的好榜样”。

9.【解析】本题主要考查我国近现代民族工业的发展历程,考查学生阅读理解材料的能力。

(1)材料一所示的表格所列的城市均位于沿海沿江地区,尤其是长江流域。说明了1895年至1913年民间厂矿企业分布的特点是主要分布于在沿海沿江地区,尤其是长江流域。联系近代史的相关史实可知,我国民族工业之所以会分布在沿海沿江地区,主要由于一系列不平等条约的签订,这些城市较早被开放为通商口岸,自然经济瓦解较早,交通便利。

(2)通过分析材料二可知,抗战前,我国有限的工厂主要分布在东部沿海地区,抗战爆发后,为避免这些工厂沦陷敌手,以保存经济力量,国民政府将它们西迁内地。工厂西迁,为战时大后方工业重建与发展奠定基础,也促进了内地工业的发展。

(3)通过分析材料三的统计图中的数据可知,建国初期,我国沿海工业发展远远领先于内地,重工业发展迅速。我国工业发展的这一特点奠定了国家工业化的基础,但造成了工业结构的相对不平衡,即重工业比较发达,轻工业相对落后。

(4)纵观近现代中国工业发展的概况和特点,我们可以从中得到如下启示:沿海与内地要协调发展,重工业和轻工业要协调发展等。

答案:

(1)主要分布在沿海沿江地区,尤其是长江流域。由于一系列不平等条约的签订,这些城市较早被开放为通商口岸,自然经济瓦解较早,交通便利。

(2)抗日战争全面爆发,政府为保存经济力量。为战时大后方工业重建与发展奠定基础,也促进了内地工业的发展。

(3)沿海工业发展远远领先于内地,重工业发展迅速。奠定了国家工业化的基础,但造成了工业结构的相对不平衡。

(4)沿海与内地工业要协调发展。

课时提升练习

1.【解析】选A。本题以一幅历史图片为切入点,考查一五计划的相关知识。1953年底,鞍山钢铁公司全体职工送给朱德一段我国自行研制的第一根无缝钢管,它表达了鞍钢工人实施第一个五年计划的热情。1953﹣1957年,我国实行了“一五”计划;其基本任务之一是集中主要力量发展重工业,到1957年底,各项经济建设指标一般都大幅度超额完成;特别是工业和交通运输业喜报频传,鞍山钢铁公司三大工程建成投产正是在“一五”计划期间。

2.A

3.【解析】选B。本题主要考查学生对一五计划相关知识的掌握。一五计划重点发展重工业。据题干“1953﹣1957年中国农轻重产值比例”变化图,结合所学可知,变化的原因是第一个五年计划的实施。1953年﹣1957年为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划。一五计划重点发展重工业。第一个五年计划的超额完成,为我国建立独立的比较完整的工业革命奠定了初步基础。

4.【解析】选A。本题以新中国成立以后,为了恢复国民经济,采取了一系列的措施为依托,考查恢复国民经济的知识点。注意掌握相关基础知识。新中国成立以后,为了恢复国民经济,采取了一系列的措施。“合理调整现有工商业”没收官僚资本和建立国营经济,既完成民主革命的任务,同时又具有社会主义革命的性质,“合理调整现有工商业”主要调整的是公私关系。

故

5.【解析】选C。本题主要考查三大改造的相关史实。掌握相关基础知识。1953年开始,我国对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。1956年底,我国完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,基本实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,标志着我国建立起社会主义基本制度,从此进入社会主义初级阶段19.56年,全国基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。这是中国史上具有划时代意义的变革。这一“划时代意义”指的是建立起我国社会主义经济制度。

6.B

7.D

8.C

9.A

10.【解析】选D。本题考查了探索建设社会主义时期石油工人的优秀品质。探索建设社会主义时期涌现出的模范人物身上都具有艰苦创业和全心全意为人民服务的精神。王进喜被誉为“铁人”。王进喜在大庆石油会战中,组织全队职工用“人拉肩扛”的方法搬运和安装钻机,用“盆端桶提”的办法运水保开钻,打出了大庆油田的第一口油井。他常说:“宁肯少活20年,拼命也要拿下大油田。”曾不顾腿伤跳进泥浆池,用身体搅拌泥浆压井喷,成为我国石油工人艰苦创业的一面旗帜,被群众誉为“铁人”。所以题干材料体现了这体现了我国石油工人艰苦奋斗的精神。

11.【解析】选C。本题考查文化大革命的知识点。注意掌握相关基础知识。1966年至1976年的文化大革命,是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。“文革”期间,全国出现了学校停课、工厂停工“闹革命”的动乱局面。文革中,造反派冲击政府机关,成立了革命委员会,使国家政权遭到了严重削弱,民主与法制遭到了践踏,文革中,大批工人,农民离开岗位闹革命严重阻碍了国家经济的发展,给我国的经济发展造成严重的破坏,文革影响了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展。回望“文化大革命”,我们应该持有的正确态度是认识到人世间没有一帆风顺的事业,世界历史总是在跌宕起伏的曲折过程中前进。

12.【解析】选C。本题以1976年的《天安门诗抄》中的一句话为依托,考查文化大革命的知识点。注意掌握相关基础知识。1976年的《天安门诗抄》中有这样一句话“好男儿,摸开泪,总理灵前排成队。除妖邪,莫慈悲,要以刀枪对。”这里所说的妖邪指的是“四人帮”。文化大革命时期,1976年1月8日,周恩来逝世,全国各族人民无限悲痛。但是,“四人帮”压制广大人民群众悼念周恩来,加紧篡党夺权的阴谋活动,激起人民群众的强烈义愤。清明节前后,北京市上百万人民群众,自发地聚集于天安门广场,在人民英雄纪念碑前献花篮、送花圈、贴传单、作诗词,悼念周恩来,拥护邓小平,声讨“四人帮”,这就是四五运动。四五运动是以天安门事件为代表的悼念周总理、反对“四人帮”的强大抗议运动,实质上是拥护以邓小平为代表的党中央的正确领导,为后来粉碎江青反革命集团奠定了广大的群众基础。

13.【解析】本题主要考查第一届全国人民代表大会、三大改造等相关史实。重点掌握20世纪50年代我国政治建设的成就。

(1)据材料二“中华人民共和国宪法”可知,材料一中第一届人大一次会议完成的重大历史任务是指颁布了《中华人民共和国宪法》。据“以一届人大为标志……我国政治生活进一步走向法治化和民主化”可知,新中国政治建设的趋势是政治生活进一步走向法治化和民主化。

(2)据材料三“建国初……公有制经济在全国范围内并不居于主体地位,中国还不能说是社会主义 国家,而是新民主主义国家。这种状况,……”可知,材料三中“这种状况”是指公有制经济在全国范围内未占主体地位,中国还不是社会主义国家,中国是新民主主义国家。1956年三大改造的完成,我国实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务。这种变化标志着对生产资料私有制的社会主义改造取得决定性胜利,社会主义经济体系在中国基本建立起来。

答案:

(1)颁布了《中华人民共和国宪法》。政治生活进一步走向法治化和民主化。

(2)公有制经济在全国范围内未占主体地位,中国还不是社会主义国家,中国是新民主主义国家。标志着对生产资料私有制的社会主义改造取得决定性胜利,社会主义经济体系在中国基本建立起来。

同课章节目录