2025年中考历史专题练习:三农问题与民生问题

文档属性

| 名称 | 2025年中考历史专题练习:三农问题与民生问题 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 318.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-25 06:55:58 | ||

图片预览

文档简介

三农问题与民生问题

【热点链接】

新华网北京2月1日电(记者董峻、于文静)新世纪以来指导“三农”工作的第9个中央一号文件1日由新华社受权发布。这份文件题为《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》,全文约10500字,共分六个部分23条,包括:加大投入强度和工作力度,持续推动农业稳定发展;依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业建设;提升农业技术推广能力,大力发展农业社会化服务;加强教育科技培训,全面造就新型农业农村人才队伍;改善设施装备条件,不断夯实农业发展物质基础;提高市场流通效率,切实保障农产品稳定均衡供给。

【导学练习】

1、我国封建土地所有制形成于哪一时期?结束于哪一年?

2、新中国成立后,党和政府采取什么举措在农村建立土地公有制?

3、1978年以后,党和政府在农村采取什么重大举措,解放了农村社会生产力,推动农村社会的进步?

【相关考点】

中国史部分

一、中国农村土地所有制的演变

1、西周时期通过分封制来实行奴隶制土地国有制。

2、从公元前356年(战国时期)商鞅变法开始的封建社会,实行地主土地私有制,很多时期是允许自由买卖的土地制度。

3、1950年,中华人民共和国中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,实行土地改革,规定废除封建地主土地所有制,实行农民土地所有制,仍然属于土地私有制。1952年,除部分少数民族地区外,全国基本完成土地改革。

4、1953——1956年的三大改造中,通过农业社会主义改造,引导农民参加农业生产合作社,实行土地公有制(集体所有制),走集体化道路。

二、中国历代政府农业政策的调整

1、战国时期,秦国的商鞅变法规定奖励耕战,生产粮食和布帛多的人可免除徭役。

2、唐朝时,唐太宗重视发展生产,减轻农民的赋税徭役负担,还下令合并州县,革除“民少吏多”的弊端,有利于减轻人民负担。

3、元朝统治初期,元世祖重视发展农业,多次下令禁止蒙古贵族圈占农田做牧场,还治理黄河,推广棉花的种植。

4、清朝统治者坚持以农为本的传统观念,推行“重本抑末”(重农抑商)政策。

5、辛亥革命前夕,中国同盟会创办了机关刊物《民报》,孙中山在其发刊词中,把同盟会的革命纲领“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,合称“三民主义”。其中民生主义就是通过改革土地制度,解脱劳动者的贫困,做到“家给人足”。

6、中华人民共和国成立后,农业政策不断调整,先后经历了个体农民自由生产,农业生产合作社、人民公社化、家庭联产承包责任制等政策。

(1)1950-1952年,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,在农村实行土地改革,废除封建土地所有制,实行农民土地所有制。彻底摧毁了在我国延续了两千多年的封建土地制度,地主阶级被消灭,农民翻身获得土地,成了土地的主人,人民政权更加巩固,农村生产力大大解放,农业生产迅速恢复和发展,为国家工业化建设准备了条件。

(2)1953-1956年,对农业进行社会主义改造,引导农民参加合作社,走共同富裕的道路,克服了个体农户生产的弊端,促进了农业生产的发展。实现了农业生产资料由私有制向公有制的转变。

(3)1958年,发起“人民公社化运动”,大办公共食堂,提倡吃饭不要钱,造成了“共产”风,这种以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产”风为主要标志的“左”倾错误严重泛滥开来。严重挫伤了农民生产的积极性,阻碍农业生产的发展。

(4)1978年,党的十一届三中全会后,在农村实行家庭联产承包责任制,在土地公有制的基础上,集体所有制的土地长期包给农户使用;其收成在完成上交给国家和集体的任务后,剩余的归农户所有。调动了农民的生产积极性,解放了农村的生产力,推动了中国农业的发展和农村社会的进步。

三、中国历代农业技术的进步、水利工程的修建和农作物品种的增多

1、春秋时我国出现铁农具,到战国时,铁农具使用范围扩大;春秋末年已使用牛耕,战国时期进一步推广。牛耕是我国农业发展史上的一次革命。

2、战国时期,各国都注意兴修水利。秦国蜀郡太守李冰父子在岷江中游修筑了防洪灌溉工程——都江堰,使成都平原获得了“天府之国”的美称。

3、唐玄宗时期,南方水稻广泛采用育秧移植栽培,大量栽种,一年两熟制已经出现,从西域引进许多蔬菜品种,茶叶生产在江南农业中占有重要地位,饮茶之风盛行;共修建了四十多处大型水利工程;唐朝农民改进犁的结构,制成曲辕犁,还创制了新的灌溉工具筒车。

4、宋代从越南引进的占城稻在江南推广,棉花种植由两广、福建扩展到长江流域,在江南的的丘陵地区,新辟了许多茶园。

5、元世祖时治理黄河,推广植棉,使北方农业得到恢复和发展。

6、新中国成立后,1973年“杂交水稻之父”——袁隆平在世界上首次育成籼型杂交水稻,大大提高了水稻的产量,被称为“东方魔稻”。

四、江南地区的开发和经济重心的南移

1、三国以前,中国的政治、经济中心都在北方,长江以南的许多地方还非常落后。

2、从东汉末年开始,许多人为躲避北方战乱,逃亡南方,带去先进的生产技术、工具及经验,增加了那里的劳动力,再加上江南优越的地理环境与南北各族人民的交往与辛勤劳动及安定的社会秩序使江南经济迅速发展起来,修建许多水利工程。江南的开发对我国经济发展产生了深远影响,为经济重心南移奠定了基础。

3、从唐朝中晚期到五代、宋朝,南方战乱较少,许多中原人南迁,带去先进的技术,增加了那里的劳动力,加上自然条件变化,农业发展较快,江南逐渐赶上和超过北方,太湖流域的苏州、湖州成为重要的粮仓,“苏湖熟,天下足”的美谚。

4、经济重心南移的过程:

(1)魏晋南北朝时我国经济重心出现南移的趋势。

(2)唐中后期,我国经济重心开始南移。

(3)南宋时,我国经济重心的南移最终完成。那时政府的财政收入主要来自南方,特别是东南沿海地区(“国家根本,仰给东南”)。

五、农民的形成及其社会地位的变化和生活待遇的改善

1、农民的形成:春秋以来,由于铁农具与牛耕的推广,大量荒地被开垦出来,奴隶主将开垦出来的田地变成私产并出租,他们转化为封建地主,租种土地的奴隶转化为农民。

2、农民社会地位的变化:

(1)在封建社会,农民阶级属于被统治阶级,农民阶级与地主阶级的矛盾成为社会的主要矛盾。鸦片战争之后,农民阶级深受帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫,生活更加悲惨。由于受到严重的剥削与压迫,经常爆发农民起义,最著名的是秦末的陈胜、吴广起义,它是我国历史上第一次大规模的农民起义;清朝时的太平天国起义把千百年的农民起义推向最高峰。

(2)新中国成立后,农民地位发生翻天覆地的变化,成为国家的主人,特别是经过土地改革、三大改造及家庭联产承包责任制实施后,农民有了土地经营的自主权,真正成了土地的主人。

3、农民生活待遇的改善:

(1)战国至鸦片战争前,农民深受封建统治阶级的剥削,生活非常困苦。

(2)鸦片战争至新中国成立前夕,农民深受帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫,过着非人的生活。

(3)新中国成立的后,特别是改革开放以来,党和政府一直非常重视农民问题,逐步在农村实行完全义务教育,并废除了在我国存在两千多年的“皇粮国税”——农业税,还进一步完善农村社会保障制度:完善新型农村合作医疗;实行农村社会养老保险制度;等等。大大减轻了农民的经济负担,农民的生活待遇等到明显改善,生产水平也不断提高。

三、中国农村社会经济的发展

1、中国古代的农村,由于实行自给自足的自然经济形式,比较贫穷,如到宋代时,农村百姓的住房多为低矮的茅屋,稍富有一点也是茅屋与瓦屋相结合。

2、新中国成立后,经济体制改革首先从农村开始,特别是家庭联产承包责任制实施后,农村开始发生翻天覆地的变化。随着农业向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业也发展起来,为农村致富及实现现代化开辟了一条道路。

外国史部分

一、美国:在南北战争期间,林肯政府颁布《宅地法》,承认西部土地私有;罗斯福新政期间:让农民缩减耕地,屠宰牲畜,以减少农业产量,政府给予补贴。

二、俄国:1861年改革规定农奴解放时可以获得一块份地,但必须高价赎买;斯大林时期,实行农业集体化运动,片面发展重工业,忽视农业,造成苏联农业产量长期停滞不前。

三、日本:大化改新时,把很多贵族土地收归国有,部民转为国家公民,国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税;明治维新时,承认土地私有,允许自由买卖。

【考点解读】

1、我国两千多年的封建土地所有制形成和废除于何时?

战国;1952年。

2、新中国成立以来,党和政府对农业政策(农村生产关系)进行了哪些调整?

土地改革、农业社会主义改造、人民公社化运动、实施家庭联产承包责任制。

3、1950-1952年,我国土地改革有没有废除土地私有制?为什么?

没有。因为它只废除封建地主土地私有制,实行农民土地所有制,仍然属于土地私有制。

4、我国农村土地公有制确立的标志性事件是什么?

农业社会主义改造。

5、1953-1956年,我国农业社会主义改造的实质是什么?

变土地私有制为社会主义公有制。

6、1978年以来我们在农村实施家庭了产承包责任制,有没有改变农村土地公有制?为什么?

没有。因为家庭了产承包责任制是在不否认农村土地公有制的基础上,把土地分给农户自主经营,让农户自负盈亏。它只是把土地的经营权转让给农户,所有权仍归集体。其目的是为了调动农民生产的积极性,促进生产力和农村经济的发展。

7、我们从建国以来党和政府对农业政策的四次调整中可以得到哪些启示?

(1)党和政府时时都在关心“三农”问题。

(2)生产关系一定要适应生产力发展的要求,政策调整要符合客观的经济规律。

(3)政策的调整要坚持实事求是的原则,一切从实际出发,要从国情出发。

(4)农业政策的调整要注意调动农民生产的积极性,不断提高农民的科技文化素质,以促进农村社会生产力的发展。

8、请结合建国以来党和政府对农业政策的四次调整,谈谈你对中国共产党的认识。

(1)中国共产党始终非常重视“三农”问题,关心民生,是中国最广大劳动人民利益的忠实代表。

(2)“三农”问题的解决和农民生活水平的提高离不开中国共产党的正确领导。

(3)中国共产党是一个伟大的党,她能够正视自己的错误,并及时纠正错误。

9、为什么要重视三农问题?

农业丰则基础强,农民富则国家强,农村稳则社会安;农业关乎到国家、民族的长治久安。

10、农村政策、制度的调整应遵循哪些原则?(学习三农问题有何启示?)

生产关系要适应生产力的发展;尊重客观经济规律;一切从实际出发、实事求是;调动农民的积极性。

【专题训练】

一、单项选择题

1、我国存在两千多年的封建土地所有制形成和废除于( )

A战国和1950年 B战国和1952年 C春秋和1950年 D春秋和1952年

2、下列属于党和政府在调整农业政策过程中的严重失误的是( )

A土地改革 B农业社会主义改造

C人民公社化运动 D实施家庭联产承包责任制

二、改错题

3、1950-1952年,我国在农村进行农业社会主义改造,使得农民翻身做了主人。

错误: 更正:

4、从1978年开始,我国在农村实行社会主义改造,促进了农村经济的发展。

错误: 更正:

三、材料解析题

5、新中国成立之初,一穷二白,人多地少,帝国主义预言,中国人养不活自己。历史证明,在党的领导下,中国人民实现了丰衣足食。阅读下列材料:

材料一:废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

——《中国历史》八年级下册

材料二:(1952年以后)农民分到土地后,存在生产工具、资金、水利、自然灾害、合理利用土地、使用先进的机械化工具等诸多问题。

材料三:采取了统一经营与分散经营相结合的原则,使集体的优越性和个人积极性同时得到发挥。

——《当前农村经济政策的若干问题》(1983年1月)

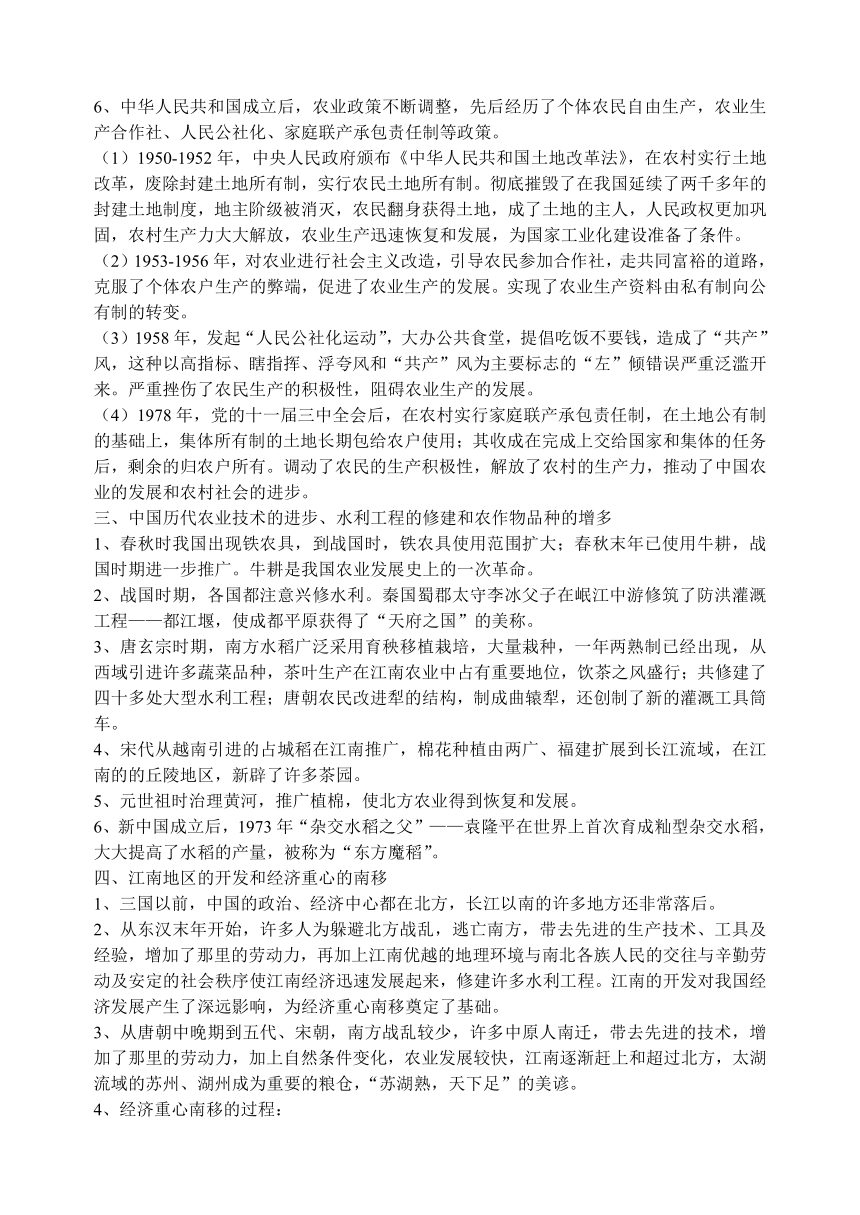

材料四:袁隆平在田间观察水稻图

1996-1998年间,全国杂交水稻种植面积占水稻播种面积的50%以上,个别省份如江西、四川两省90%以上为杂交水稻。

——《中国水稻杂交优势利用现状》

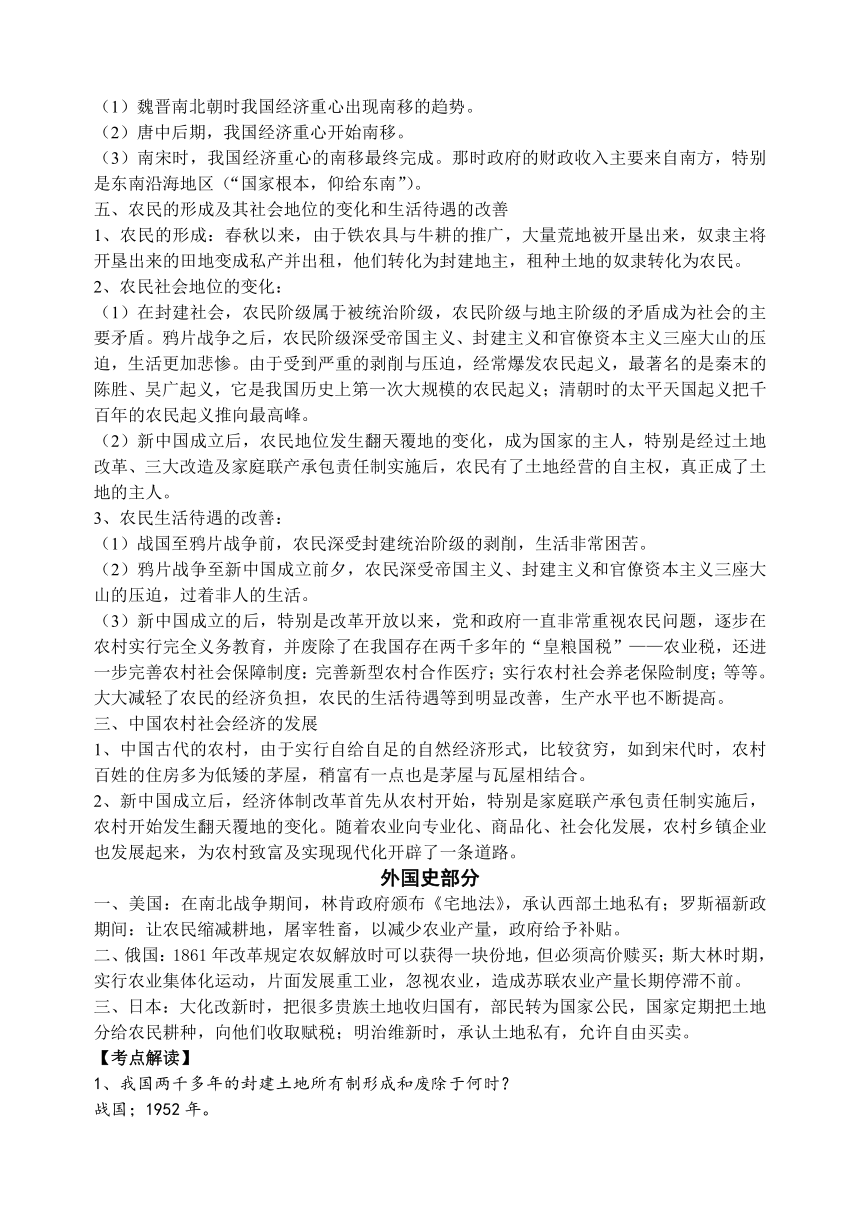

材料五:我国粮食人均产量变化图

人均粮食产量(单位:千克)

412

390

306

239 285 289

216

1950 1952 1956 1960 1970 1984 1996 年份

请回答:

(1)材料一出自什么文献?该文献的颁布对农业生产起到什么作用?

(2)针对材料二中的问题,党中央怎样引导农民走社会主义道路,借以提高生产力?

(3)根据材料三,结合所学知识,指出为了达此目的,党中央实行了哪一项重大举措?

(4)阅读材料四的图并结合以上材料,请回答:新中国实现丰衣足食必须依靠什么?

(5)阅读材料五,结合材料一、二、三、四,完成下表:

材料 一 二 三 四

取得成效在柱状图显示的年份

(6)根据以上五则材料,简要谈谈你对中国共产党的认识。

四、综合题

6、学习历史,知古鉴今,把握未来:

步骤一:读图片——回顾历史

向农民宣传土地改革法 农民积极参加合作社 中共中央决定建立人民公社

图一 图二 图三 图四

⑴上述图片分别反映了哪几个重大的历史事件?

图一 ; 图二 ;

图三 ; 图四 。

⑵从图一到图二,我国农村生产资料(土地)所有制发生了怎样的变化?

⑶哪一幅图所反映的历史事件巩固了新生的人民政权?哪一幅图反映的史实是党和政府在建设社会主义道路上的一次严重失误?

⑷图四反映的现象出现的原因是什么?

步骤二:听歌曲(谣)——感受历史

材料一:月亮在白莲花般的云朵里穿行,晚风吹来一阵阵快乐的歌声,我们坐在高高的谷堆旁边,听妈妈讲那过去的事情,……那时侯妈妈没有土地,全部生活都在两只手上,汗水流在地主火热的田野里,妈妈却吃着野菜和谷糠,……经过了多少苦难的岁月,妈妈才盼到今天的好光景,……

材料二:“大包干大包干,直来直去不拐弯。保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”——小岗村村民关于大包干的顺口溜

⑸材料一是小华同学收集到的《听妈妈讲那过去的事情》中的歌词片段。根据这段歌词,结合所学知识说说那时候因为哪一制度的存在使妈妈没有土地?这种制度的存在对当时农村经济和中国社会的发展造成什么影响?

① ;② 。

⑹材料二这首歌谣所反映的史实发生在下列哪一运动之后( )

A土地改革 B农业社会主义改造 C人民公社化运动 D改革开放

步骤三:看新闻——把握历史

材料三:2005年12月29日,十届全国人大常委会第十九次会议通过了自2006年1月1日起废止《中华人民共和国农业税条例》的决定。俗称中国的“皇粮国税”的农业税结束了其2600年的历史。

⑺如果你是中央领导人,你将如何重视农业?

【参考答案】

一、BC 二、3、农业社会主义改造 土地改革 4、社会主义改造 家庭联产承包责任制

三、5、(1)文献:《中华人民共和国土地改革法》。

作用:广大农民成为土地的主人,提高农民的生产积极性,促进农业生产的发展。

(2)引导农民参加生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。

(3)改变管理方式,实行家庭联产承包责任制。

(4)一靠政策引导,二靠科技进步。

(5)

材料 一 二 三 四

取得成效在柱状图显示的年份 1952 1956 1984 1996

(6)中国共产党始终关心“三农”问题,重视民生问题,是代表中国最广大劳动人民的根本利益。或“中国农业的发展和中国农民生活水平的提高离不开中国共产党的正确领导”。

四、6、(1)土地改革、农业社会主义改造、人民公社化运动、实施家庭联产承包责任制。(2)由土地私有制转变为社会主义公有制。(3)图一;图三。(4)家庭联产承包责任制的实施调动了农民生产的积极性。(5)封建土地所有制;严重阻碍农村经济的发展和农村社会的进步。(6)A(7)采取一系列措施减轻农民的负担,调动农民生产的积极性;增加对农业的资金和技术的投入;不断提高农民的科学文化素质;适时地调整政策,改革不适合农业发展的生产关系。等等。

1980年产粮 5.02亿kg

1981年产粮 6.70亿kg

1982年产粮 7.15亿kg

凤阳县农业生产三年三大步

400

300

200

100

【热点链接】

新华网北京2月1日电(记者董峻、于文静)新世纪以来指导“三农”工作的第9个中央一号文件1日由新华社受权发布。这份文件题为《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》,全文约10500字,共分六个部分23条,包括:加大投入强度和工作力度,持续推动农业稳定发展;依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业建设;提升农业技术推广能力,大力发展农业社会化服务;加强教育科技培训,全面造就新型农业农村人才队伍;改善设施装备条件,不断夯实农业发展物质基础;提高市场流通效率,切实保障农产品稳定均衡供给。

【导学练习】

1、我国封建土地所有制形成于哪一时期?结束于哪一年?

2、新中国成立后,党和政府采取什么举措在农村建立土地公有制?

3、1978年以后,党和政府在农村采取什么重大举措,解放了农村社会生产力,推动农村社会的进步?

【相关考点】

中国史部分

一、中国农村土地所有制的演变

1、西周时期通过分封制来实行奴隶制土地国有制。

2、从公元前356年(战国时期)商鞅变法开始的封建社会,实行地主土地私有制,很多时期是允许自由买卖的土地制度。

3、1950年,中华人民共和国中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,实行土地改革,规定废除封建地主土地所有制,实行农民土地所有制,仍然属于土地私有制。1952年,除部分少数民族地区外,全国基本完成土地改革。

4、1953——1956年的三大改造中,通过农业社会主义改造,引导农民参加农业生产合作社,实行土地公有制(集体所有制),走集体化道路。

二、中国历代政府农业政策的调整

1、战国时期,秦国的商鞅变法规定奖励耕战,生产粮食和布帛多的人可免除徭役。

2、唐朝时,唐太宗重视发展生产,减轻农民的赋税徭役负担,还下令合并州县,革除“民少吏多”的弊端,有利于减轻人民负担。

3、元朝统治初期,元世祖重视发展农业,多次下令禁止蒙古贵族圈占农田做牧场,还治理黄河,推广棉花的种植。

4、清朝统治者坚持以农为本的传统观念,推行“重本抑末”(重农抑商)政策。

5、辛亥革命前夕,中国同盟会创办了机关刊物《民报》,孙中山在其发刊词中,把同盟会的革命纲领“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,合称“三民主义”。其中民生主义就是通过改革土地制度,解脱劳动者的贫困,做到“家给人足”。

6、中华人民共和国成立后,农业政策不断调整,先后经历了个体农民自由生产,农业生产合作社、人民公社化、家庭联产承包责任制等政策。

(1)1950-1952年,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,在农村实行土地改革,废除封建土地所有制,实行农民土地所有制。彻底摧毁了在我国延续了两千多年的封建土地制度,地主阶级被消灭,农民翻身获得土地,成了土地的主人,人民政权更加巩固,农村生产力大大解放,农业生产迅速恢复和发展,为国家工业化建设准备了条件。

(2)1953-1956年,对农业进行社会主义改造,引导农民参加合作社,走共同富裕的道路,克服了个体农户生产的弊端,促进了农业生产的发展。实现了农业生产资料由私有制向公有制的转变。

(3)1958年,发起“人民公社化运动”,大办公共食堂,提倡吃饭不要钱,造成了“共产”风,这种以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产”风为主要标志的“左”倾错误严重泛滥开来。严重挫伤了农民生产的积极性,阻碍农业生产的发展。

(4)1978年,党的十一届三中全会后,在农村实行家庭联产承包责任制,在土地公有制的基础上,集体所有制的土地长期包给农户使用;其收成在完成上交给国家和集体的任务后,剩余的归农户所有。调动了农民的生产积极性,解放了农村的生产力,推动了中国农业的发展和农村社会的进步。

三、中国历代农业技术的进步、水利工程的修建和农作物品种的增多

1、春秋时我国出现铁农具,到战国时,铁农具使用范围扩大;春秋末年已使用牛耕,战国时期进一步推广。牛耕是我国农业发展史上的一次革命。

2、战国时期,各国都注意兴修水利。秦国蜀郡太守李冰父子在岷江中游修筑了防洪灌溉工程——都江堰,使成都平原获得了“天府之国”的美称。

3、唐玄宗时期,南方水稻广泛采用育秧移植栽培,大量栽种,一年两熟制已经出现,从西域引进许多蔬菜品种,茶叶生产在江南农业中占有重要地位,饮茶之风盛行;共修建了四十多处大型水利工程;唐朝农民改进犁的结构,制成曲辕犁,还创制了新的灌溉工具筒车。

4、宋代从越南引进的占城稻在江南推广,棉花种植由两广、福建扩展到长江流域,在江南的的丘陵地区,新辟了许多茶园。

5、元世祖时治理黄河,推广植棉,使北方农业得到恢复和发展。

6、新中国成立后,1973年“杂交水稻之父”——袁隆平在世界上首次育成籼型杂交水稻,大大提高了水稻的产量,被称为“东方魔稻”。

四、江南地区的开发和经济重心的南移

1、三国以前,中国的政治、经济中心都在北方,长江以南的许多地方还非常落后。

2、从东汉末年开始,许多人为躲避北方战乱,逃亡南方,带去先进的生产技术、工具及经验,增加了那里的劳动力,再加上江南优越的地理环境与南北各族人民的交往与辛勤劳动及安定的社会秩序使江南经济迅速发展起来,修建许多水利工程。江南的开发对我国经济发展产生了深远影响,为经济重心南移奠定了基础。

3、从唐朝中晚期到五代、宋朝,南方战乱较少,许多中原人南迁,带去先进的技术,增加了那里的劳动力,加上自然条件变化,农业发展较快,江南逐渐赶上和超过北方,太湖流域的苏州、湖州成为重要的粮仓,“苏湖熟,天下足”的美谚。

4、经济重心南移的过程:

(1)魏晋南北朝时我国经济重心出现南移的趋势。

(2)唐中后期,我国经济重心开始南移。

(3)南宋时,我国经济重心的南移最终完成。那时政府的财政收入主要来自南方,特别是东南沿海地区(“国家根本,仰给东南”)。

五、农民的形成及其社会地位的变化和生活待遇的改善

1、农民的形成:春秋以来,由于铁农具与牛耕的推广,大量荒地被开垦出来,奴隶主将开垦出来的田地变成私产并出租,他们转化为封建地主,租种土地的奴隶转化为农民。

2、农民社会地位的变化:

(1)在封建社会,农民阶级属于被统治阶级,农民阶级与地主阶级的矛盾成为社会的主要矛盾。鸦片战争之后,农民阶级深受帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫,生活更加悲惨。由于受到严重的剥削与压迫,经常爆发农民起义,最著名的是秦末的陈胜、吴广起义,它是我国历史上第一次大规模的农民起义;清朝时的太平天国起义把千百年的农民起义推向最高峰。

(2)新中国成立后,农民地位发生翻天覆地的变化,成为国家的主人,特别是经过土地改革、三大改造及家庭联产承包责任制实施后,农民有了土地经营的自主权,真正成了土地的主人。

3、农民生活待遇的改善:

(1)战国至鸦片战争前,农民深受封建统治阶级的剥削,生活非常困苦。

(2)鸦片战争至新中国成立前夕,农民深受帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫,过着非人的生活。

(3)新中国成立的后,特别是改革开放以来,党和政府一直非常重视农民问题,逐步在农村实行完全义务教育,并废除了在我国存在两千多年的“皇粮国税”——农业税,还进一步完善农村社会保障制度:完善新型农村合作医疗;实行农村社会养老保险制度;等等。大大减轻了农民的经济负担,农民的生活待遇等到明显改善,生产水平也不断提高。

三、中国农村社会经济的发展

1、中国古代的农村,由于实行自给自足的自然经济形式,比较贫穷,如到宋代时,农村百姓的住房多为低矮的茅屋,稍富有一点也是茅屋与瓦屋相结合。

2、新中国成立后,经济体制改革首先从农村开始,特别是家庭联产承包责任制实施后,农村开始发生翻天覆地的变化。随着农业向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业也发展起来,为农村致富及实现现代化开辟了一条道路。

外国史部分

一、美国:在南北战争期间,林肯政府颁布《宅地法》,承认西部土地私有;罗斯福新政期间:让农民缩减耕地,屠宰牲畜,以减少农业产量,政府给予补贴。

二、俄国:1861年改革规定农奴解放时可以获得一块份地,但必须高价赎买;斯大林时期,实行农业集体化运动,片面发展重工业,忽视农业,造成苏联农业产量长期停滞不前。

三、日本:大化改新时,把很多贵族土地收归国有,部民转为国家公民,国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税;明治维新时,承认土地私有,允许自由买卖。

【考点解读】

1、我国两千多年的封建土地所有制形成和废除于何时?

战国;1952年。

2、新中国成立以来,党和政府对农业政策(农村生产关系)进行了哪些调整?

土地改革、农业社会主义改造、人民公社化运动、实施家庭联产承包责任制。

3、1950-1952年,我国土地改革有没有废除土地私有制?为什么?

没有。因为它只废除封建地主土地私有制,实行农民土地所有制,仍然属于土地私有制。

4、我国农村土地公有制确立的标志性事件是什么?

农业社会主义改造。

5、1953-1956年,我国农业社会主义改造的实质是什么?

变土地私有制为社会主义公有制。

6、1978年以来我们在农村实施家庭了产承包责任制,有没有改变农村土地公有制?为什么?

没有。因为家庭了产承包责任制是在不否认农村土地公有制的基础上,把土地分给农户自主经营,让农户自负盈亏。它只是把土地的经营权转让给农户,所有权仍归集体。其目的是为了调动农民生产的积极性,促进生产力和农村经济的发展。

7、我们从建国以来党和政府对农业政策的四次调整中可以得到哪些启示?

(1)党和政府时时都在关心“三农”问题。

(2)生产关系一定要适应生产力发展的要求,政策调整要符合客观的经济规律。

(3)政策的调整要坚持实事求是的原则,一切从实际出发,要从国情出发。

(4)农业政策的调整要注意调动农民生产的积极性,不断提高农民的科技文化素质,以促进农村社会生产力的发展。

8、请结合建国以来党和政府对农业政策的四次调整,谈谈你对中国共产党的认识。

(1)中国共产党始终非常重视“三农”问题,关心民生,是中国最广大劳动人民利益的忠实代表。

(2)“三农”问题的解决和农民生活水平的提高离不开中国共产党的正确领导。

(3)中国共产党是一个伟大的党,她能够正视自己的错误,并及时纠正错误。

9、为什么要重视三农问题?

农业丰则基础强,农民富则国家强,农村稳则社会安;农业关乎到国家、民族的长治久安。

10、农村政策、制度的调整应遵循哪些原则?(学习三农问题有何启示?)

生产关系要适应生产力的发展;尊重客观经济规律;一切从实际出发、实事求是;调动农民的积极性。

【专题训练】

一、单项选择题

1、我国存在两千多年的封建土地所有制形成和废除于( )

A战国和1950年 B战国和1952年 C春秋和1950年 D春秋和1952年

2、下列属于党和政府在调整农业政策过程中的严重失误的是( )

A土地改革 B农业社会主义改造

C人民公社化运动 D实施家庭联产承包责任制

二、改错题

3、1950-1952年,我国在农村进行农业社会主义改造,使得农民翻身做了主人。

错误: 更正:

4、从1978年开始,我国在农村实行社会主义改造,促进了农村经济的发展。

错误: 更正:

三、材料解析题

5、新中国成立之初,一穷二白,人多地少,帝国主义预言,中国人养不活自己。历史证明,在党的领导下,中国人民实现了丰衣足食。阅读下列材料:

材料一:废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

——《中国历史》八年级下册

材料二:(1952年以后)农民分到土地后,存在生产工具、资金、水利、自然灾害、合理利用土地、使用先进的机械化工具等诸多问题。

材料三:采取了统一经营与分散经营相结合的原则,使集体的优越性和个人积极性同时得到发挥。

——《当前农村经济政策的若干问题》(1983年1月)

材料四:袁隆平在田间观察水稻图

1996-1998年间,全国杂交水稻种植面积占水稻播种面积的50%以上,个别省份如江西、四川两省90%以上为杂交水稻。

——《中国水稻杂交优势利用现状》

材料五:我国粮食人均产量变化图

人均粮食产量(单位:千克)

412

390

306

239 285 289

216

1950 1952 1956 1960 1970 1984 1996 年份

请回答:

(1)材料一出自什么文献?该文献的颁布对农业生产起到什么作用?

(2)针对材料二中的问题,党中央怎样引导农民走社会主义道路,借以提高生产力?

(3)根据材料三,结合所学知识,指出为了达此目的,党中央实行了哪一项重大举措?

(4)阅读材料四的图并结合以上材料,请回答:新中国实现丰衣足食必须依靠什么?

(5)阅读材料五,结合材料一、二、三、四,完成下表:

材料 一 二 三 四

取得成效在柱状图显示的年份

(6)根据以上五则材料,简要谈谈你对中国共产党的认识。

四、综合题

6、学习历史,知古鉴今,把握未来:

步骤一:读图片——回顾历史

向农民宣传土地改革法 农民积极参加合作社 中共中央决定建立人民公社

图一 图二 图三 图四

⑴上述图片分别反映了哪几个重大的历史事件?

图一 ; 图二 ;

图三 ; 图四 。

⑵从图一到图二,我国农村生产资料(土地)所有制发生了怎样的变化?

⑶哪一幅图所反映的历史事件巩固了新生的人民政权?哪一幅图反映的史实是党和政府在建设社会主义道路上的一次严重失误?

⑷图四反映的现象出现的原因是什么?

步骤二:听歌曲(谣)——感受历史

材料一:月亮在白莲花般的云朵里穿行,晚风吹来一阵阵快乐的歌声,我们坐在高高的谷堆旁边,听妈妈讲那过去的事情,……那时侯妈妈没有土地,全部生活都在两只手上,汗水流在地主火热的田野里,妈妈却吃着野菜和谷糠,……经过了多少苦难的岁月,妈妈才盼到今天的好光景,……

材料二:“大包干大包干,直来直去不拐弯。保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”——小岗村村民关于大包干的顺口溜

⑸材料一是小华同学收集到的《听妈妈讲那过去的事情》中的歌词片段。根据这段歌词,结合所学知识说说那时候因为哪一制度的存在使妈妈没有土地?这种制度的存在对当时农村经济和中国社会的发展造成什么影响?

① ;② 。

⑹材料二这首歌谣所反映的史实发生在下列哪一运动之后( )

A土地改革 B农业社会主义改造 C人民公社化运动 D改革开放

步骤三:看新闻——把握历史

材料三:2005年12月29日,十届全国人大常委会第十九次会议通过了自2006年1月1日起废止《中华人民共和国农业税条例》的决定。俗称中国的“皇粮国税”的农业税结束了其2600年的历史。

⑺如果你是中央领导人,你将如何重视农业?

【参考答案】

一、BC 二、3、农业社会主义改造 土地改革 4、社会主义改造 家庭联产承包责任制

三、5、(1)文献:《中华人民共和国土地改革法》。

作用:广大农民成为土地的主人,提高农民的生产积极性,促进农业生产的发展。

(2)引导农民参加生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。

(3)改变管理方式,实行家庭联产承包责任制。

(4)一靠政策引导,二靠科技进步。

(5)

材料 一 二 三 四

取得成效在柱状图显示的年份 1952 1956 1984 1996

(6)中国共产党始终关心“三农”问题,重视民生问题,是代表中国最广大劳动人民的根本利益。或“中国农业的发展和中国农民生活水平的提高离不开中国共产党的正确领导”。

四、6、(1)土地改革、农业社会主义改造、人民公社化运动、实施家庭联产承包责任制。(2)由土地私有制转变为社会主义公有制。(3)图一;图三。(4)家庭联产承包责任制的实施调动了农民生产的积极性。(5)封建土地所有制;严重阻碍农村经济的发展和农村社会的进步。(6)A(7)采取一系列措施减轻农民的负担,调动农民生产的积极性;增加对农业的资金和技术的投入;不断提高农民的科学文化素质;适时地调整政策,改革不适合农业发展的生产关系。等等。

1980年产粮 5.02亿kg

1981年产粮 6.70亿kg

1982年产粮 7.15亿kg

凤阳县农业生产三年三大步

400

300

200

100

同课章节目录