统编版(部编版)(2024)七年级下册(2024)第五单元语文21古诗五首 课件(共58张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版(部编版)(2024)七年级下册(2024)第五单元语文21古诗五首 课件(共58张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-25 11:48:50 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

古代诗歌五首

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF5E3A902D03F0BF89D959A52868236D74CCE5D9E5FE90CD948DA8E0BB0D241DE87C52F6F25C19AE5C2993D8C122F8BDF1D6DF5B731ED94662A855C41BA7FC3A405

七年级语文组

登幽州台歌

七年级语文下册

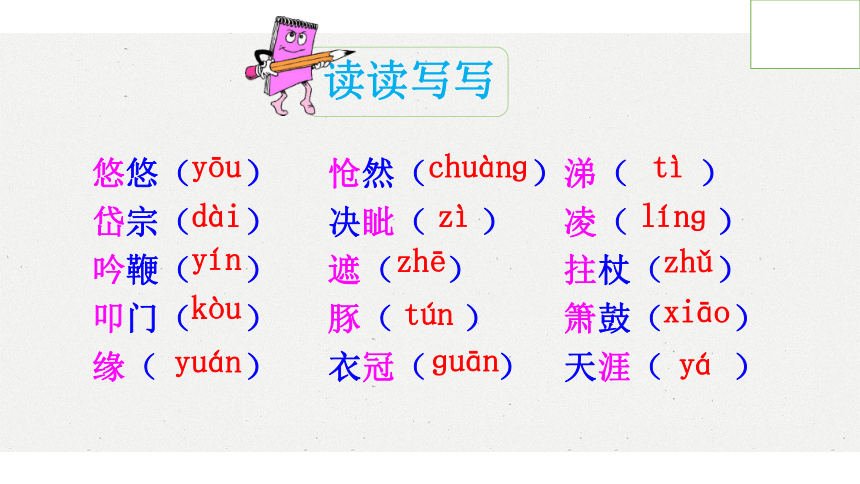

悠悠( ) 怆然( )涕( )

岱宗( ) 决眦( ) 凌( )

吟鞭( ) 遮( ) 拄杖( )

叩门( ) 豚( ) 箫鼓( )

缘( ) 衣冠( ) 天涯( )

yōu

chuànɡ

读读写写

tì

dài

zì

línɡ

yín

zhē

zhǔ

kòu

tún

xiāo

yuán

ɡuān

yá

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF5E3A902D03F0BF89D959A52868236D74CCE5D9E5FE90CD948DA8E0BB0D241DE87C52F6F25C19AE5C2993D8C122F8BDF1D6DF5B731ED94662A855C41BA7FC3A405

一、预学展示

1、走进作者

陈子昂,字伯玉,梓州射洪(今四川省射洪市)人,唐代文学家、诗人。其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力。被誉为“诗骨”。

不

2、写作背景

这首诗写于武则天万岁通天元年(696年)。陈子昂是一个具有政治见识和政治才能的文人。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。

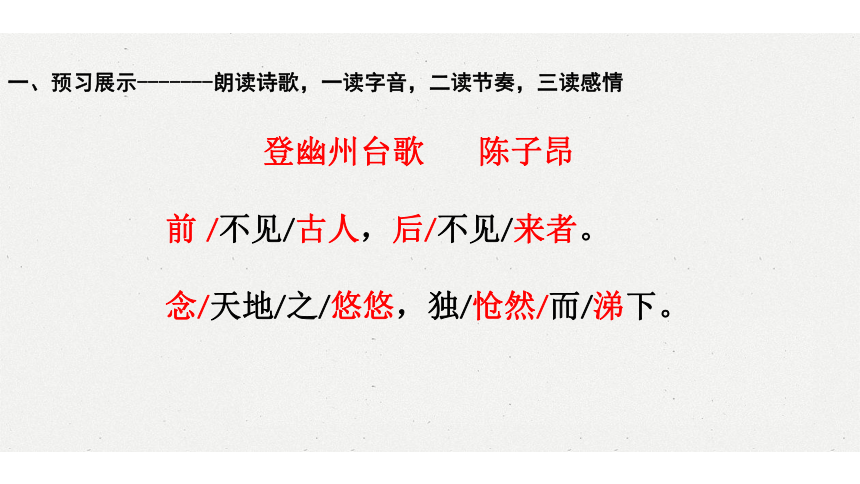

一、预习展示-------朗读诗歌,一读字音,二读节奏,三读感情

登幽州台歌 陈子昂

前 /不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。

二、整体感知

1.解释标红字词的意思

2.说一说诗歌大意

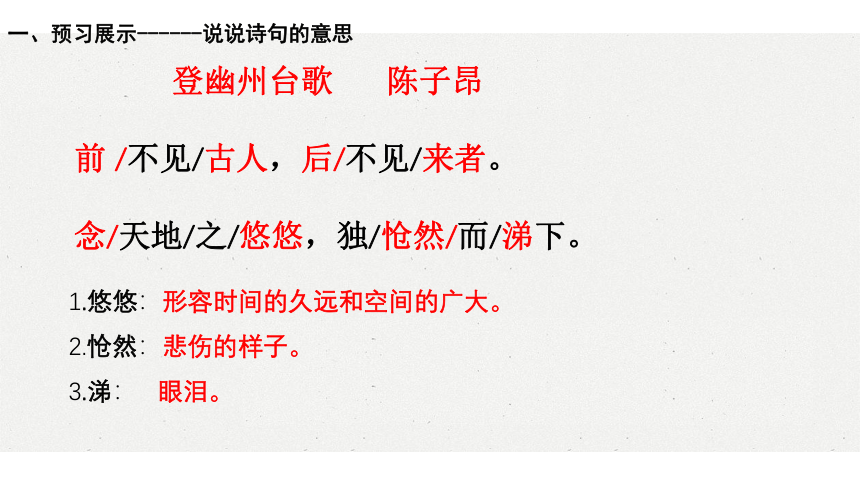

一、预习展示------说说诗句的意思

登幽州台歌 陈子昂

前 /不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。

1.悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

2.怆然:悲伤的样子。

3.涕: 眼泪。

预学成果展示 明诗意:

往前我看不见古代招贤的圣君,向后也看不见后世求才的明君。想到那天地茫茫,时空无限,不觉独自流下悲伤眼泪 。

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF5E3A902D03F0BF89D959A52868236D74CCE5D9E5FE90CD948DA8E0BB0D241DE87C52F6F25C19AE5C2993D8C122F8BDF1D6DF5B731ED94662A855C41BA7FC3A405

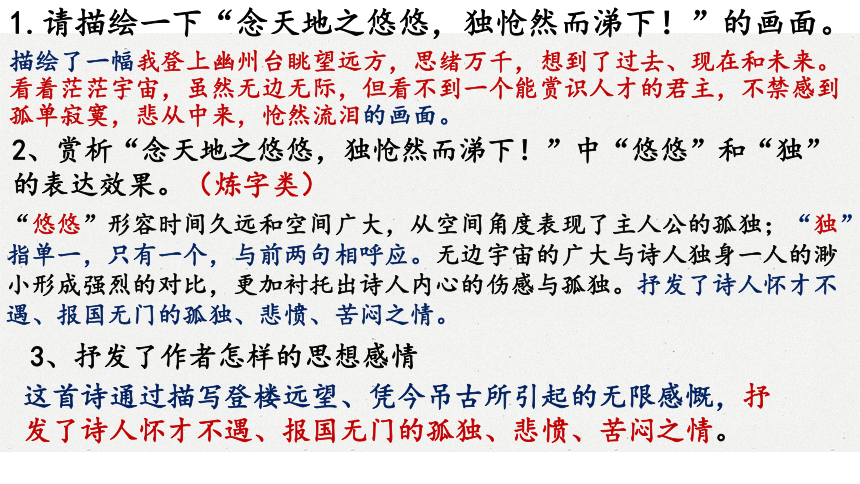

三、研读共品

1.请描绘一下“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”这个画面。

2.赏析“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”中“悠悠”和“独”的表达效果。(炼字类)

3.抒发了作者怎样 的思想感情?

1.请描绘一下“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”的画面。

描绘了一幅我登上幽州台眺望远方,思绪万千,想到了过去、现在和未来。看着茫茫宇宙,虽然无边无际,但看不到一个能赏识人才的君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪的画面。

2、赏析“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”中“悠悠”和“独”的表达效果。(炼字类)

“悠悠”形容时间久远和空间广大,从空间角度表现了主人公的孤独;“独”指单一,只有一个,与前两句相呼应。无边宇宙的广大与诗人独身一人的渺小形成强烈的对比,更加衬托出诗人内心的伤感与孤独。抒发了诗人怀才不遇、报国无门的孤独、悲愤、苦闷之情。

3、抒发了作者怎样的思想感情

这首诗通过描写登楼远望、凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人怀才不遇、报国无门的孤独、悲愤、苦闷之情。

望岳

杜甫

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF5E3A902D03F0BF89D959A52868236D74CCE5D9E5FE90CD948DA8E0BB0D241DE87C52F6F25C19AE5C2993D8C122F8BDF1D6DF5B731ED94662A855C41BA7FC3A405

一、预学展示

1、走进作者

杜甫,字子美,自号少陵野老,唐代著名现实主义诗人,与李白合称“李杜”。主要作品《望岳》《登高》《春望》《茅屋为秋风所破歌》“三吏”“三别”等。

2、写作背景:

唐玄宗开元二十三年(735),诗人到洛阳应进士,结果落第而归,开元二十四年(736),二十四岁的诗人开始过一种不羁的漫游生活。作者北游齐、赵(今河南、河北、山东等地),这首诗就是在漫游途中所作。

五 岳

中岳嵩山

南岳衡山

东岳泰山

北岳恒山

西岳华山

整体感知

朗读诗歌,一读字音,二读节奏,三读感情

岱宗/夫/如何?齐鲁/青未了。

造化/钟/神秀,阴阳/割/昏晓。

荡胸/生/曾云,决眦/入/归鸟。

会当/凌/绝顶,一览/众山/小。

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF5E3A902D03F0BF89D959A52868236D74CCE5D9E5FE90CD948DA8E0BB0D241DE87C52F6F25C19AE5C2993D8C122F8BDF1D6DF5B731ED94662A855C41BA7FC3A405

望岳 -杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

根据注释说一说标红字词的意思以及诗歌大意

望 岳

-------杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

泰山的景色到底怎么样呢 泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南、北两面,

一面明亮,一面昏暗,截然不同。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

层云升起,使心胸震荡。张大眼睛远望飞鸟归林。

会当凌绝顶,一览众山小。

终要登上泰山顶峰,把周围矮小的群山们,一览无遗。

三、研读共品

1、全诗都是围绕着“ 望 ”字写的,由首联的远望,到颔联的( 近望 ),再到颈联的( 细望 ),最后是( 渴望 ),尾联化用了孔子的名言,即“登泰山而小天下”。

2.有人评价此诗“‘割’、钟、字奇”,品析“割”这两字,指出奇在何处?

3、名句恒久远,千古永流传。说说“会当凌绝顶,一览众山小”内容的理解。

4、名句恒久远,千古永流传。赏析名句“会当凌绝顶,一览众山小”中“凌”“小”的妙处。

5.请谈谈你对千古传诵的名句“会当凌绝顶,一览众山小”寄寓的人生哲理是什么。

6.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

2.造化钟神秀,阴阳割昏晓。品析“割”“钟”这两个字,指出奇在何处?(炼字类)

①“割”。“割”字是“划分”的意思,运用了比喻的修辞手法,表现出泰山像一把硕大无比的刀切断了阳光,使泰山明暗对比强烈,突出了泰山遮天蔽日的高大形象。

2、“钟”是“集中”,“聚集”的意思,运用拟人的修辞手法,赋予了大自然以人的感情,似乎上苍将世间的一切神奇秀丽的景色都聚集起来赋予泰山,表现了泰山的神奇秀丽。

3、名句恒久远,千古永流传。赏析名句“会当凌绝顶,一览众山小“内容的理解。

答:尾联化用了孔子的“登泰山而小天下”写由望岳而产生的登岳意愿,有朝一日终将登上泰山的顶峰,俯瞰终山,而众山就会显得极为渺小。富有象征性和启发性,不仅写出了泰山的雄奇,而且表现了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。

5.请谈谈你对千古传诵的名句“会当凌绝顶,一览众山小”寄寓的人生哲理是什么。

只有站得高,才能看得远,只有勇攀高峰才能俯视一切,享受成功后的自豪和喜悦。

4、名句恒久远,千古永流传。赏析名句“会当凌绝顶,一览众山小”中“凌”“小”的妙处。

这两句诗“凌”和“小”都富有表现力,“凌”是登上的意思;“小”是“矮小”的意思。通过丰富的联想和想象,生动形象的写出了作者由望岳而产生的登岳愿望,表现了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的豪迈气概。

6.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

诗人通过自己攀登泰山的所见所感,表现了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的豪迈气概。

1全诗紧扣“望”字来写,“望”的角度是(

A.由近望到远望 B.由远望到近望

C由俯视到仰视 D.由仰视到俯视

2.对“荡胸生曾云,决眦入归鸟”的理解错误的一项是(

A.这两句诗对仗工整。 B.表达了作者心情的激荡和眼界的空。

C.作者睁大眼時望着归巢的鸟儿隐入山中。D层云绕在我的身旁,鸟儿从山中飞出。

3.最能体现诗人希望登绝顶,俯视一切的雄心壮志的诗句是(

A.岱宗夫如何 齐鲁青未了。 B.造化钟神秀,阴阳割昏晓。

C.当胸生曾云,决眦入归鸟。 D.会当凌绝顶,一览众山小

三、拓展提升

B

D

D

四、总结提高

主题归纳:

《登幽州台歌》这首诗通过描写登楼远望、凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人怀才不遇、政治抱负无法实现的孤独、悲愤、苦闷之情。

《望岳》通过描绘泰山雄伟磅礴的景象,热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,体现了诗人青年时积极向上的进取精神和兼济天下的豪情壮志。

七年级语文组

登飞来峰

学习目标

了解有关王安石的文学常识;

有感情地朗读诗歌,注意节奏和韵律,并能背诵、默写全诗;

整体感知诗意,体会诗人表达的情感,理解诗中所蕴含的哲理。

一、预学展示

1、走进作者

【王安石】(1021—1086年),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家、思想家。唐宋八大家之一。

唐宋八大家:

韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩、欧阳修

2、写作背景

宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石在浙江鄞(yín)县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。此时的王安石只有30岁,正是初涉官场,年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰来抒发自己胸怀壮志,寄托远大的理想,可看作实行新法的前奏。

3、初读诗歌

飞来山上/千寻塔,闻说鸡鸣/见日升。

不畏浮云/遮望眼,自缘身在/最高层。

登飞来峰

要求:朗读诗歌,读准字音,注意节奏,读出感情。

读准下面字音。

浮云( ) 自缘( )

fú

yuán

飞来山:即浙江绍兴城外的宝林山。

闻:听说。

千寻:极言塔高。形容高耸。

诗

歌

解

读

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

诗意:飞来峰上耸立着很高很高的塔,听说鸡鸣时分可以望见旭日东升。

夸张

写景

浮云:暗喻奸佞的小人。

缘 :因为。

眼:视线。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

诗意:不怕浮云遮住我远望的视线,那是因为我站在塔的最高处。

议论抒情

最高层:最高处。比喻自己是皇帝身旁的最高决策层。

登上飞来峰顶高高的塔,听说每天鸡鸣时分在这可以看到旭日升起。

不怕层层浮云遮挡我远望的视线,是因为自己站在

飞来峰的最高层。

诗意

(4)这首诗处处写景,又另有所指,如“浮云”既是实写__________ ,又比喻_________________。诗中的“最高层”,字面是指________________,实则指_________________________________。

眼前景

暗喻奸佞的小人

千寻塔的最高层

皇帝身旁的最高决策层

二、研读共品

1、请从哲理角度赏析“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”

2、《登飞来峰》最后两句运用了什么表现手法?揭示了怎样的人生哲理?

3、诗中与“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙的是哪一句?并说明理由。

4、整首诗表现了诗人怎样思想感情?

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

1、请从哲理角度赏析“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”。

①人不能只为眼前的利益,应该放眼大局和长远处。

②掌握了正确的方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象所迷惑。

③只有站得高、看得远,才能不怕阻挠不被眼前的困难吓倒。

2. 《登飞来峰》最后两句运用了什么表现手法?揭示了怎样的人生哲理?

①借景抒情

②人生哲理:表明了自己站得高,看得远,不怕改革的非议、阻挠,具有勇往直前,无所畏惧的进取精神。

3、诗中与“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙的是哪一句?并说明理由。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

因为这两句都表现了诗人不怕困难、敢攀顶峰、

俯视一切的雄心和气概。

4、整首诗表现了诗人怎样思想感情?

本诗通过描写登飞来峰所见所闻,表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏困难、锐意改革的勇气和决心。

游山西村

陆游

学习目标

1.了解诗人及写作背景,能有感情朗读、吟诵、背诵诗歌。

2.感受诗歌优美的意境,理解诗人情感,品味诗中蕴含的哲理。

3.感受吟诵之美,培养对传统文化的热爱之情。

一、预学展示

1、走进作者

陆游(1125-1210),字 ,号

越州山阴(今绍兴)人, 文学家、史学家、 。陆游一生笔耕不辍,诗词文都有很高成就,其诗语言平易晓畅、章法整饬chì谨严,兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,尤以饱满的爱国热情对后世影响深远。作品有《钗头凤》《十一月四日风雨大作》《示儿》等。

务观

放翁

南宋

爱国诗人

2、写作背景

宋孝宗乾道二年(1166年),因为积极支持抗金将领张浚北伐,陆游从隆兴府通判任上罢官回到了故里越州山阴,也就是今天的浙江绍兴。

1167年,一天,陆游前往山西村拜访友人,友人及左邻右舍听说陆游来访,都热情地接待他,家家户户摆酒设宴相迎。那淳朴的民风使陆游十分感动,他诗兴大发,写下诗篇《游山西村》。

3、初读诗歌

游山西村 南宋 陆游

莫笑 农家 腊酒浑,丰年 留客 足鸡豚。

山重 水复 疑无路,柳暗 花明 又一村。

箫鼓 追随 春社近,衣冠 简朴 古风存。

从今 若许 闲乘月,拄杖 无时 夜叩门。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

tún

guān

zhǔ

要求:朗读诗歌,读准字音,注意节奏,读出感情。

4、整体感知

(1)结合课下注释,理解诗意

不要笑话农家腊月里酿的酒浑浊,丰收年景款待客人,菜肴尽够丰盛。

一重重山,又一道道水,似乎已经无路可走,继续前行,忽然看见柳树茂密,山花鲜艳,又一座村庄出现在眼前。

将近社日,一路上迎神的箫鼓声随处可闻。人们穿的戴的都很简洁朴素,传统的风俗习惯依旧存在。

今后如果还能趁着月明来闲游,我一定拄着拐杖随时来敲农家的门。

二、研读共品

2.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”暗含了怎样的人生哲理

3、古典诗词讲究炼字,首联中的“足”字用得好,请你说说好在哪里?

4.全诗表达了诗人怎样的感情?

1.请用自己的话描述“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”所展现的画面。

1.请用自己的话描述“山重水复疑无路,柳暗花明又村”所展现的画面。

描绘了一副诗人跨过一重重山,又一道道水,似乎已经无路可走,继续前行,忽然看见柳树茂密,山花鲜艳,又一座村庄出现在眼前的画面。

2.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”这一名句暗含了怎样的人生哲理?

这句诗写出了山西村山环水绕,一派花团锦簇的景象。

告诉我们不论前路多么难行难辨,只要坚定信念,勇于开拓,就能摆脱困境、迎来光明和希望。该句诗具有激励人生的作用,故千百年来被人们广泛引用。

3.古典诗词讲究炼字,首联中的“足”字用得好,请你说说好在哪里?

“足”是足够,丰盛的意思。“足”字生动形象地表达了农家款待客人尽其所有的盛情。表现了农家的热情好客。表达了作者对农村淳朴民风的赞赏。

4.全诗表达了诗人怎样的感情?

这首诗以生动的描绘了丰收之年的农村景象和乡间的风光习俗,刻画了农民淳朴、好客的品性,表现了诗人对田园生活的喜爱、赞美和向往之情。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

己亥杂诗(其五)

龚自珍

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

一、预学展示---走进作者

1、龚自珍(1792—1841),字璱(sè)人,号定盦(ān),仁和(今浙江杭州)人,清代思想家、文学家。官至礼部主事,辞官南归主讲于书院。诗气势纵横,有《龚自珍全集》。他是开一代新诗风的大诗人,被誉为古代的最后一位和近代的最初一位杰出诗人,在中国诗歌史上占有里程碑式的地位。

2、写作背景----之所以叫《己亥杂诗》是因为诗人龚自珍在创作这首诗的时候,正好是农历己亥年(1839年,也就是鸦片战争前一年)。

这一年,原本在朝为官的龚自珍,因为力主改革,遭到清政府腐败官员的打压和排挤,诗人大失所望、心灰意冷,决心辞官离京。在归家的途中,一路上触景生情、有感而发,创作出了三百一十五首诗。这些诗统称为“己亥杂诗”,今天学习的是第五首。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

3、初读诗歌

己亥杂诗(其五)

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

要求:朗读诗歌,读准字音,注意节奏,读出感情。

己亥杂诗

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

浩荡:形容广阔或壮大。

这里形容诗人离别京城时的无限愁绪。

吟鞭:诗人的马鞭。吟:指吟诗。

落红:落花。后两句诗言外之意是

说,自己虽然辞官,但仍会关心国

家的前途和命运。

1、诗意:

夕阳西下,满怀无限惆怅的离开京城,我吟诗作赋,挥鞭东指,走向天涯。

飘落的花瓣不是无情之物,它化作春泥后会更好地养育新花。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

二、研读共品

1、“落红不是无情物,化作春泥更护花”这一句好在哪里?试作分析。

2、

3全诗表达了诗人怎样的思想感情?

这首诗写出了诗人的哪三种心境?

4、孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”,与本诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

1、“落红不是无情物,化作春泥更护花”这一句好在哪里?试作分析。

运用了比喻的修辞手法,诗人以落红自喻,写自己虽辞官归隐,仍然要像落花化为春泥护花一样,对社会、对国家还要竭尽全力。抒发了诗人继续忠心报国的志向。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

2.这首诗写出了诗人的哪三种心境?

(1)浩荡离愁白日斜:离京的忧伤

(2)吟鞭东指即天涯:回归的愉快

(3)落红不是无情物,化作春泥更护花:积极的人生态度

3、全诗表达了诗人怎样的思想感情?

诗人以“落红”自喻,以“落红”护花生动形象地表明自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运。表达了作者积极进取精神和爱国情怀。

4、孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”,与本诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。(3分)

答案】龚诗中“落花”本指脱离花枝的花,运用了比喻的修辞手法,诗人以落红自喻,表现诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,充分表达诗人的爱国情怀。

孟诗中“落花”则表达了诗人对春天落花的惋惜之情和春光流逝的淡淡哀愁。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

三、拓展提升

1.“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”一句采用( )手法,点明飞来峰,千寻塔的高峻陡峭。

2.《登飞来峰》中借景抒情表达了作者踌躇满志的情怀的句子是:__________________, __________________。

夸张

不畏浮云遮望眼

自缘身在最高层

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

3.《登飞来峰》中蕴含深刻哲理的句子是____________________________________

4.这首诗中正面描写飞来峰山势之高的诗句是 _________________;侧面写飞来峰高的诗句是_________________。

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

飞来山上千寻塔

闻说鸡鸣见日升

5、诗中与“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙的是哪一句?并说明理由。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。因为这两句都表现了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

四、总结提高

主题归纳:《登飞来峰》这首诗表现了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

主题归纳: 《游山西村》,生动地描画一幅色彩明丽的农村风光,对淳朴的农村生活习俗,流溢着喜悦、挚爱的感情。表现了诗人表现了对田园生活的喜爱和恋恋不舍的感情

古代诗歌五首

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF5E3A902D03F0BF89D959A52868236D74CCE5D9E5FE90CD948DA8E0BB0D241DE87C52F6F25C19AE5C2993D8C122F8BDF1D6DF5B731ED94662A855C41BA7FC3A405

七年级语文组

登幽州台歌

七年级语文下册

悠悠( ) 怆然( )涕( )

岱宗( ) 决眦( ) 凌( )

吟鞭( ) 遮( ) 拄杖( )

叩门( ) 豚( ) 箫鼓( )

缘( ) 衣冠( ) 天涯( )

yōu

chuànɡ

读读写写

tì

dài

zì

línɡ

yín

zhē

zhǔ

kòu

tún

xiāo

yuán

ɡuān

yá

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF5E3A902D03F0BF89D959A52868236D74CCE5D9E5FE90CD948DA8E0BB0D241DE87C52F6F25C19AE5C2993D8C122F8BDF1D6DF5B731ED94662A855C41BA7FC3A405

一、预学展示

1、走进作者

陈子昂,字伯玉,梓州射洪(今四川省射洪市)人,唐代文学家、诗人。其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力。被誉为“诗骨”。

不

2、写作背景

这首诗写于武则天万岁通天元年(696年)。陈子昂是一个具有政治见识和政治才能的文人。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。

一、预习展示-------朗读诗歌,一读字音,二读节奏,三读感情

登幽州台歌 陈子昂

前 /不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。

二、整体感知

1.解释标红字词的意思

2.说一说诗歌大意

一、预习展示------说说诗句的意思

登幽州台歌 陈子昂

前 /不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。

1.悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

2.怆然:悲伤的样子。

3.涕: 眼泪。

预学成果展示 明诗意:

往前我看不见古代招贤的圣君,向后也看不见后世求才的明君。想到那天地茫茫,时空无限,不觉独自流下悲伤眼泪 。

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF5E3A902D03F0BF89D959A52868236D74CCE5D9E5FE90CD948DA8E0BB0D241DE87C52F6F25C19AE5C2993D8C122F8BDF1D6DF5B731ED94662A855C41BA7FC3A405

三、研读共品

1.请描绘一下“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”这个画面。

2.赏析“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”中“悠悠”和“独”的表达效果。(炼字类)

3.抒发了作者怎样 的思想感情?

1.请描绘一下“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”的画面。

描绘了一幅我登上幽州台眺望远方,思绪万千,想到了过去、现在和未来。看着茫茫宇宙,虽然无边无际,但看不到一个能赏识人才的君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪的画面。

2、赏析“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”中“悠悠”和“独”的表达效果。(炼字类)

“悠悠”形容时间久远和空间广大,从空间角度表现了主人公的孤独;“独”指单一,只有一个,与前两句相呼应。无边宇宙的广大与诗人独身一人的渺小形成强烈的对比,更加衬托出诗人内心的伤感与孤独。抒发了诗人怀才不遇、报国无门的孤独、悲愤、苦闷之情。

3、抒发了作者怎样的思想感情

这首诗通过描写登楼远望、凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人怀才不遇、报国无门的孤独、悲愤、苦闷之情。

望岳

杜甫

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF5E3A902D03F0BF89D959A52868236D74CCE5D9E5FE90CD948DA8E0BB0D241DE87C52F6F25C19AE5C2993D8C122F8BDF1D6DF5B731ED94662A855C41BA7FC3A405

一、预学展示

1、走进作者

杜甫,字子美,自号少陵野老,唐代著名现实主义诗人,与李白合称“李杜”。主要作品《望岳》《登高》《春望》《茅屋为秋风所破歌》“三吏”“三别”等。

2、写作背景:

唐玄宗开元二十三年(735),诗人到洛阳应进士,结果落第而归,开元二十四年(736),二十四岁的诗人开始过一种不羁的漫游生活。作者北游齐、赵(今河南、河北、山东等地),这首诗就是在漫游途中所作。

五 岳

中岳嵩山

南岳衡山

东岳泰山

北岳恒山

西岳华山

整体感知

朗读诗歌,一读字音,二读节奏,三读感情

岱宗/夫/如何?齐鲁/青未了。

造化/钟/神秀,阴阳/割/昏晓。

荡胸/生/曾云,决眦/入/归鸟。

会当/凌/绝顶,一览/众山/小。

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF5E3A902D03F0BF89D959A52868236D74CCE5D9E5FE90CD948DA8E0BB0D241DE87C52F6F25C19AE5C2993D8C122F8BDF1D6DF5B731ED94662A855C41BA7FC3A405

望岳 -杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

根据注释说一说标红字词的意思以及诗歌大意

望 岳

-------杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

泰山的景色到底怎么样呢 泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南、北两面,

一面明亮,一面昏暗,截然不同。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

层云升起,使心胸震荡。张大眼睛远望飞鸟归林。

会当凌绝顶,一览众山小。

终要登上泰山顶峰,把周围矮小的群山们,一览无遗。

三、研读共品

1、全诗都是围绕着“ 望 ”字写的,由首联的远望,到颔联的( 近望 ),再到颈联的( 细望 ),最后是( 渴望 ),尾联化用了孔子的名言,即“登泰山而小天下”。

2.有人评价此诗“‘割’、钟、字奇”,品析“割”这两字,指出奇在何处?

3、名句恒久远,千古永流传。说说“会当凌绝顶,一览众山小”内容的理解。

4、名句恒久远,千古永流传。赏析名句“会当凌绝顶,一览众山小”中“凌”“小”的妙处。

5.请谈谈你对千古传诵的名句“会当凌绝顶,一览众山小”寄寓的人生哲理是什么。

6.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

2.造化钟神秀,阴阳割昏晓。品析“割”“钟”这两个字,指出奇在何处?(炼字类)

①“割”。“割”字是“划分”的意思,运用了比喻的修辞手法,表现出泰山像一把硕大无比的刀切断了阳光,使泰山明暗对比强烈,突出了泰山遮天蔽日的高大形象。

2、“钟”是“集中”,“聚集”的意思,运用拟人的修辞手法,赋予了大自然以人的感情,似乎上苍将世间的一切神奇秀丽的景色都聚集起来赋予泰山,表现了泰山的神奇秀丽。

3、名句恒久远,千古永流传。赏析名句“会当凌绝顶,一览众山小“内容的理解。

答:尾联化用了孔子的“登泰山而小天下”写由望岳而产生的登岳意愿,有朝一日终将登上泰山的顶峰,俯瞰终山,而众山就会显得极为渺小。富有象征性和启发性,不仅写出了泰山的雄奇,而且表现了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。

5.请谈谈你对千古传诵的名句“会当凌绝顶,一览众山小”寄寓的人生哲理是什么。

只有站得高,才能看得远,只有勇攀高峰才能俯视一切,享受成功后的自豪和喜悦。

4、名句恒久远,千古永流传。赏析名句“会当凌绝顶,一览众山小”中“凌”“小”的妙处。

这两句诗“凌”和“小”都富有表现力,“凌”是登上的意思;“小”是“矮小”的意思。通过丰富的联想和想象,生动形象的写出了作者由望岳而产生的登岳愿望,表现了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的豪迈气概。

6.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

诗人通过自己攀登泰山的所见所感,表现了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的豪迈气概。

1全诗紧扣“望”字来写,“望”的角度是(

A.由近望到远望 B.由远望到近望

C由俯视到仰视 D.由仰视到俯视

2.对“荡胸生曾云,决眦入归鸟”的理解错误的一项是(

A.这两句诗对仗工整。 B.表达了作者心情的激荡和眼界的空。

C.作者睁大眼時望着归巢的鸟儿隐入山中。D层云绕在我的身旁,鸟儿从山中飞出。

3.最能体现诗人希望登绝顶,俯视一切的雄心壮志的诗句是(

A.岱宗夫如何 齐鲁青未了。 B.造化钟神秀,阴阳割昏晓。

C.当胸生曾云,决眦入归鸟。 D.会当凌绝顶,一览众山小

三、拓展提升

B

D

D

四、总结提高

主题归纳:

《登幽州台歌》这首诗通过描写登楼远望、凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人怀才不遇、政治抱负无法实现的孤独、悲愤、苦闷之情。

《望岳》通过描绘泰山雄伟磅礴的景象,热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,体现了诗人青年时积极向上的进取精神和兼济天下的豪情壮志。

七年级语文组

登飞来峰

学习目标

了解有关王安石的文学常识;

有感情地朗读诗歌,注意节奏和韵律,并能背诵、默写全诗;

整体感知诗意,体会诗人表达的情感,理解诗中所蕴含的哲理。

一、预学展示

1、走进作者

【王安石】(1021—1086年),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家、思想家。唐宋八大家之一。

唐宋八大家:

韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩、欧阳修

2、写作背景

宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石在浙江鄞(yín)县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。此时的王安石只有30岁,正是初涉官场,年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰来抒发自己胸怀壮志,寄托远大的理想,可看作实行新法的前奏。

3、初读诗歌

飞来山上/千寻塔,闻说鸡鸣/见日升。

不畏浮云/遮望眼,自缘身在/最高层。

登飞来峰

要求:朗读诗歌,读准字音,注意节奏,读出感情。

读准下面字音。

浮云( ) 自缘( )

fú

yuán

飞来山:即浙江绍兴城外的宝林山。

闻:听说。

千寻:极言塔高。形容高耸。

诗

歌

解

读

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

诗意:飞来峰上耸立着很高很高的塔,听说鸡鸣时分可以望见旭日东升。

夸张

写景

浮云:暗喻奸佞的小人。

缘 :因为。

眼:视线。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

诗意:不怕浮云遮住我远望的视线,那是因为我站在塔的最高处。

议论抒情

最高层:最高处。比喻自己是皇帝身旁的最高决策层。

登上飞来峰顶高高的塔,听说每天鸡鸣时分在这可以看到旭日升起。

不怕层层浮云遮挡我远望的视线,是因为自己站在

飞来峰的最高层。

诗意

(4)这首诗处处写景,又另有所指,如“浮云”既是实写__________ ,又比喻_________________。诗中的“最高层”,字面是指________________,实则指_________________________________。

眼前景

暗喻奸佞的小人

千寻塔的最高层

皇帝身旁的最高决策层

二、研读共品

1、请从哲理角度赏析“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”

2、《登飞来峰》最后两句运用了什么表现手法?揭示了怎样的人生哲理?

3、诗中与“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙的是哪一句?并说明理由。

4、整首诗表现了诗人怎样思想感情?

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

1、请从哲理角度赏析“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”。

①人不能只为眼前的利益,应该放眼大局和长远处。

②掌握了正确的方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象所迷惑。

③只有站得高、看得远,才能不怕阻挠不被眼前的困难吓倒。

2. 《登飞来峰》最后两句运用了什么表现手法?揭示了怎样的人生哲理?

①借景抒情

②人生哲理:表明了自己站得高,看得远,不怕改革的非议、阻挠,具有勇往直前,无所畏惧的进取精神。

3、诗中与“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙的是哪一句?并说明理由。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

因为这两句都表现了诗人不怕困难、敢攀顶峰、

俯视一切的雄心和气概。

4、整首诗表现了诗人怎样思想感情?

本诗通过描写登飞来峰所见所闻,表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏困难、锐意改革的勇气和决心。

游山西村

陆游

学习目标

1.了解诗人及写作背景,能有感情朗读、吟诵、背诵诗歌。

2.感受诗歌优美的意境,理解诗人情感,品味诗中蕴含的哲理。

3.感受吟诵之美,培养对传统文化的热爱之情。

一、预学展示

1、走进作者

陆游(1125-1210),字 ,号

越州山阴(今绍兴)人, 文学家、史学家、 。陆游一生笔耕不辍,诗词文都有很高成就,其诗语言平易晓畅、章法整饬chì谨严,兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,尤以饱满的爱国热情对后世影响深远。作品有《钗头凤》《十一月四日风雨大作》《示儿》等。

务观

放翁

南宋

爱国诗人

2、写作背景

宋孝宗乾道二年(1166年),因为积极支持抗金将领张浚北伐,陆游从隆兴府通判任上罢官回到了故里越州山阴,也就是今天的浙江绍兴。

1167年,一天,陆游前往山西村拜访友人,友人及左邻右舍听说陆游来访,都热情地接待他,家家户户摆酒设宴相迎。那淳朴的民风使陆游十分感动,他诗兴大发,写下诗篇《游山西村》。

3、初读诗歌

游山西村 南宋 陆游

莫笑 农家 腊酒浑,丰年 留客 足鸡豚。

山重 水复 疑无路,柳暗 花明 又一村。

箫鼓 追随 春社近,衣冠 简朴 古风存。

从今 若许 闲乘月,拄杖 无时 夜叩门。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

tún

guān

zhǔ

要求:朗读诗歌,读准字音,注意节奏,读出感情。

4、整体感知

(1)结合课下注释,理解诗意

不要笑话农家腊月里酿的酒浑浊,丰收年景款待客人,菜肴尽够丰盛。

一重重山,又一道道水,似乎已经无路可走,继续前行,忽然看见柳树茂密,山花鲜艳,又一座村庄出现在眼前。

将近社日,一路上迎神的箫鼓声随处可闻。人们穿的戴的都很简洁朴素,传统的风俗习惯依旧存在。

今后如果还能趁着月明来闲游,我一定拄着拐杖随时来敲农家的门。

二、研读共品

2.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”暗含了怎样的人生哲理

3、古典诗词讲究炼字,首联中的“足”字用得好,请你说说好在哪里?

4.全诗表达了诗人怎样的感情?

1.请用自己的话描述“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”所展现的画面。

1.请用自己的话描述“山重水复疑无路,柳暗花明又村”所展现的画面。

描绘了一副诗人跨过一重重山,又一道道水,似乎已经无路可走,继续前行,忽然看见柳树茂密,山花鲜艳,又一座村庄出现在眼前的画面。

2.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”这一名句暗含了怎样的人生哲理?

这句诗写出了山西村山环水绕,一派花团锦簇的景象。

告诉我们不论前路多么难行难辨,只要坚定信念,勇于开拓,就能摆脱困境、迎来光明和希望。该句诗具有激励人生的作用,故千百年来被人们广泛引用。

3.古典诗词讲究炼字,首联中的“足”字用得好,请你说说好在哪里?

“足”是足够,丰盛的意思。“足”字生动形象地表达了农家款待客人尽其所有的盛情。表现了农家的热情好客。表达了作者对农村淳朴民风的赞赏。

4.全诗表达了诗人怎样的感情?

这首诗以生动的描绘了丰收之年的农村景象和乡间的风光习俗,刻画了农民淳朴、好客的品性,表现了诗人对田园生活的喜爱、赞美和向往之情。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

己亥杂诗(其五)

龚自珍

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

一、预学展示---走进作者

1、龚自珍(1792—1841),字璱(sè)人,号定盦(ān),仁和(今浙江杭州)人,清代思想家、文学家。官至礼部主事,辞官南归主讲于书院。诗气势纵横,有《龚自珍全集》。他是开一代新诗风的大诗人,被誉为古代的最后一位和近代的最初一位杰出诗人,在中国诗歌史上占有里程碑式的地位。

2、写作背景----之所以叫《己亥杂诗》是因为诗人龚自珍在创作这首诗的时候,正好是农历己亥年(1839年,也就是鸦片战争前一年)。

这一年,原本在朝为官的龚自珍,因为力主改革,遭到清政府腐败官员的打压和排挤,诗人大失所望、心灰意冷,决心辞官离京。在归家的途中,一路上触景生情、有感而发,创作出了三百一十五首诗。这些诗统称为“己亥杂诗”,今天学习的是第五首。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

3、初读诗歌

己亥杂诗(其五)

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

要求:朗读诗歌,读准字音,注意节奏,读出感情。

己亥杂诗

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

浩荡:形容广阔或壮大。

这里形容诗人离别京城时的无限愁绪。

吟鞭:诗人的马鞭。吟:指吟诗。

落红:落花。后两句诗言外之意是

说,自己虽然辞官,但仍会关心国

家的前途和命运。

1、诗意:

夕阳西下,满怀无限惆怅的离开京城,我吟诗作赋,挥鞭东指,走向天涯。

飘落的花瓣不是无情之物,它化作春泥后会更好地养育新花。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

二、研读共品

1、“落红不是无情物,化作春泥更护花”这一句好在哪里?试作分析。

2、

3全诗表达了诗人怎样的思想感情?

这首诗写出了诗人的哪三种心境?

4、孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”,与本诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

1、“落红不是无情物,化作春泥更护花”这一句好在哪里?试作分析。

运用了比喻的修辞手法,诗人以落红自喻,写自己虽辞官归隐,仍然要像落花化为春泥护花一样,对社会、对国家还要竭尽全力。抒发了诗人继续忠心报国的志向。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

2.这首诗写出了诗人的哪三种心境?

(1)浩荡离愁白日斜:离京的忧伤

(2)吟鞭东指即天涯:回归的愉快

(3)落红不是无情物,化作春泥更护花:积极的人生态度

3、全诗表达了诗人怎样的思想感情?

诗人以“落红”自喻,以“落红”护花生动形象地表明自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运。表达了作者积极进取精神和爱国情怀。

4、孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”,与本诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。(3分)

答案】龚诗中“落花”本指脱离花枝的花,运用了比喻的修辞手法,诗人以落红自喻,表现诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,充分表达诗人的爱国情怀。

孟诗中“落花”则表达了诗人对春天落花的惋惜之情和春光流逝的淡淡哀愁。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

三、拓展提升

1.“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”一句采用( )手法,点明飞来峰,千寻塔的高峻陡峭。

2.《登飞来峰》中借景抒情表达了作者踌躇满志的情怀的句子是:__________________, __________________。

夸张

不畏浮云遮望眼

自缘身在最高层

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

3.《登飞来峰》中蕴含深刻哲理的句子是____________________________________

4.这首诗中正面描写飞来峰山势之高的诗句是 _________________;侧面写飞来峰高的诗句是_________________。

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

飞来山上千寻塔

闻说鸡鸣见日升

5、诗中与“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙的是哪一句?并说明理由。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。因为这两句都表现了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE76257F20D20A10EC537F3EDFBC5AA7A5007403E0A5ADC4F81B10D97299F0023A283CC3E3DB7539ABD7B2507B6D0A163E2E3D077E35BEC8DE

四、总结提高

主题归纳:《登飞来峰》这首诗表现了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

主题归纳: 《游山西村》,生动地描画一幅色彩明丽的农村风光,对淳朴的农村生活习俗,流溢着喜悦、挚爱的感情。表现了诗人表现了对田园生活的喜爱和恋恋不舍的感情

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读