专题7 氮与社会可持续发展 分层作业9 硝酸--2025苏教版化学必修第二册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题7 氮与社会可持续发展 分层作业9 硝酸--2025苏教版化学必修第二册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 587.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-27 18:35:02 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025苏教版化学必修第二册

分层作业9 硝酸

A级必备知识基础练

1.《物理小识》是一部小百科式自然科学与技术书,其中载有:“有硇水(一种常见无机酸),剪银块投之,则旋而为水。”下列说法错误的是( )

A.硇水可能指硝酸

B.硇水与银发生置换反应

C.硇水适合用棕色细口瓶保存

D.硇水易挥发

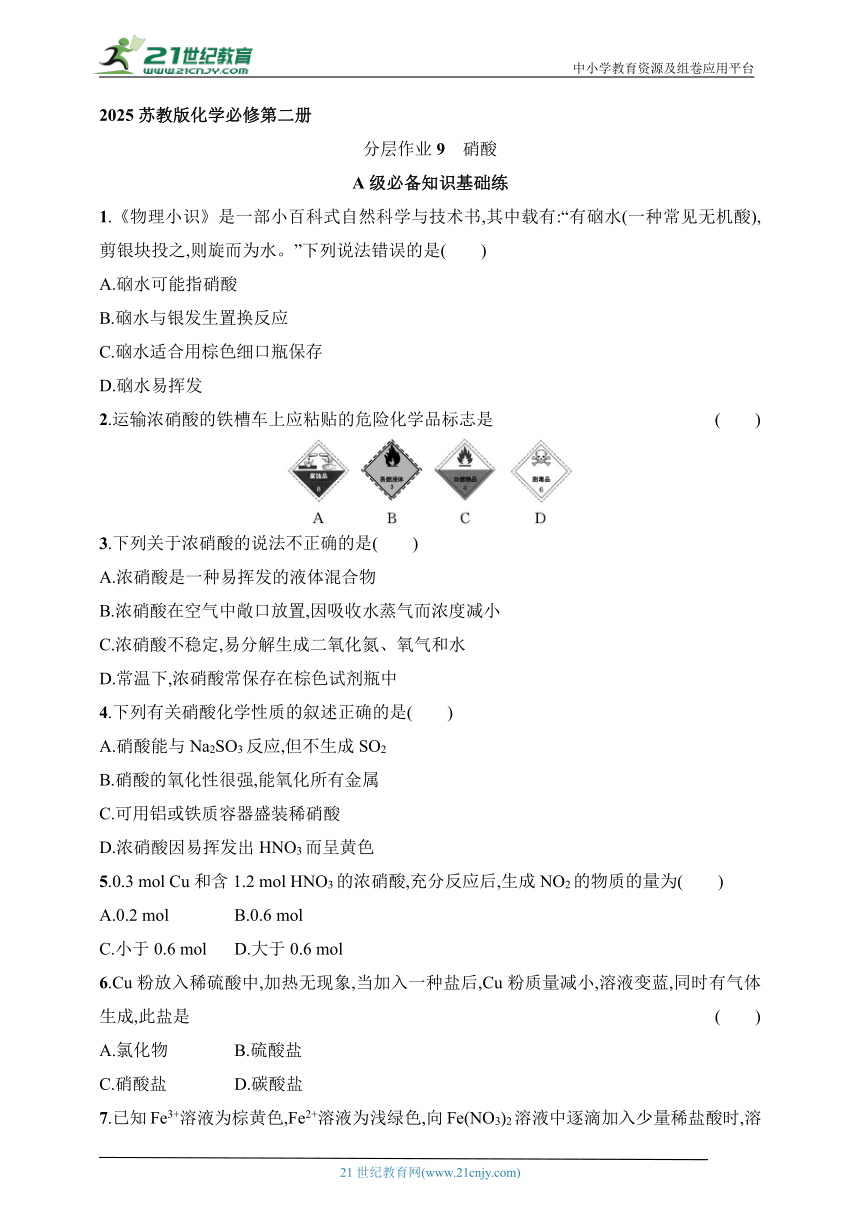

2.运输浓硝酸的铁槽车上应粘贴的危险化学品标志是 ( )

3.下列关于浓硝酸的说法不正确的是( )

A.浓硝酸是一种易挥发的液体混合物

B.浓硝酸在空气中敞口放置,因吸收水蒸气而浓度减小

C.浓硝酸不稳定,易分解生成二氧化氮、氧气和水

D.常温下,浓硝酸常保存在棕色试剂瓶中

4.下列有关硝酸化学性质的叙述正确的是( )

A.硝酸能与Na2SO3反应,但不生成SO2

B.硝酸的氧化性很强,能氧化所有金属

C.可用铝或铁质容器盛装稀硝酸

D.浓硝酸因易挥发出HNO3而呈黄色

5.0.3 mol Cu和含1.2 mol HNO3的浓硝酸,充分反应后,生成NO2的物质的量为( )

A.0.2 mol B.0.6 mol

C.小于0.6 mol D.大于0.6 mol

6.Cu粉放入稀硫酸中,加热无现象,当加入一种盐后,Cu粉质量减小,溶液变蓝,同时有气体生成,此盐是 ( )

A.氯化物 B.硫酸盐

C.硝酸盐 D.碳酸盐

7.已知Fe3+溶液为棕黄色,Fe2+溶液为浅绿色,向Fe(NO3)2溶液中逐滴加入少量稀盐酸时,溶液的颜色变化应该是( )

A.颜色变浅 B.变为红色

C.没有改变 D.变为棕黄色

8.工业上用洗净的废铜屑作原料制取硝酸铜。为节约原料和防止环境污染,宜采取的方法是( )

A.Cu+HNO3(浓)Cu(NO3)2

B.Cu+HNO3(稀)Cu(NO3)2

C.CuCuOCu(NO3)2

D.CuCuSO4Cu(NO3)2

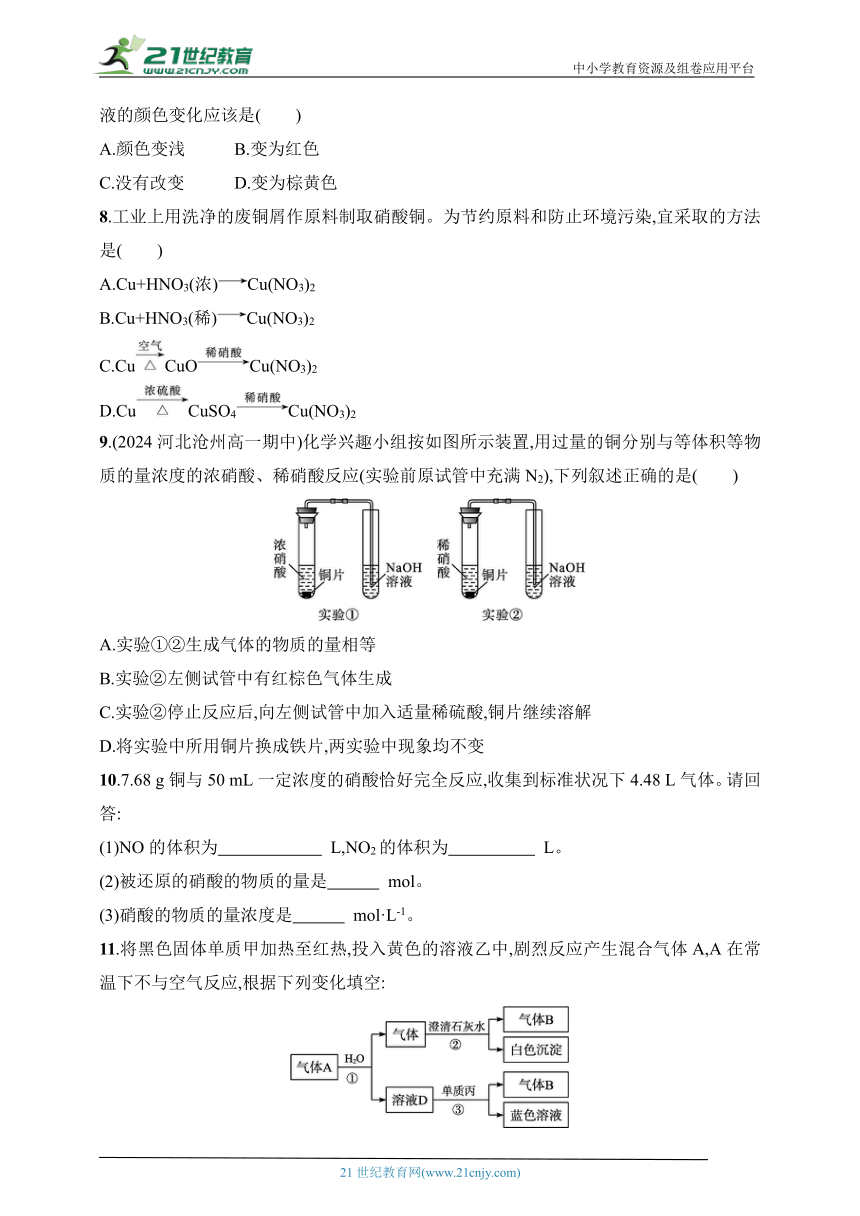

9.(2024河北沧州高一期中)化学兴趣小组按如图所示装置,用过量的铜分别与等体积等物质的量浓度的浓硝酸、稀硝酸反应(实验前原试管中充满N2),下列叙述正确的是( )

A.实验①②生成气体的物质的量相等

B.实验②左侧试管中有红棕色气体生成

C.实验②停止反应后,向左侧试管中加入适量稀硫酸,铜片继续溶解

D.将实验中所用铜片换成铁片,两实验中现象均不变

10.7.68 g铜与50 mL一定浓度的硝酸恰好完全反应,收集到标准状况下4.48 L气体。请回答:

(1)NO的体积为 L,NO2的体积为 L。

(2)被还原的硝酸的物质的量是 mol。

(3)硝酸的物质的量浓度是 mol·L-1。

11.将黑色固体单质甲加热至红热,投入黄色的溶液乙中,剧烈反应产生混合气体A,A在常温下不与空气反应,根据下列变化填空:

(1)甲是 ,乙是 ,丙是 。

(2)混合气体A的主要成分是 。

(3)丙与溶液D反应的化学方程式是 。

(4)若将32.0 g丙跟一定量的D的浓溶液反应,丙消耗完时,共产生13.44 L(标准状况)气体,则所消耗D的物质的量为 。

B级关键能力提升练

12.(2024河北沧州高一期中)硝酸被称为“国防工业之母”,是因为它是制取炸药的重要原料。下列实验事实与硝酸的性质相对应的是( )

A.浓硝酸使紫色石蕊溶液先变红后褪色—不稳定性

B.稀硝酸可以溶解金属铜—酸性和强氧化性

C.浓硝酸要用棕色瓶盛装并避光保存—挥发性

D.稀硝酸能使滴有酚酞的氢氧化钠溶液的红色褪去—强氧化性

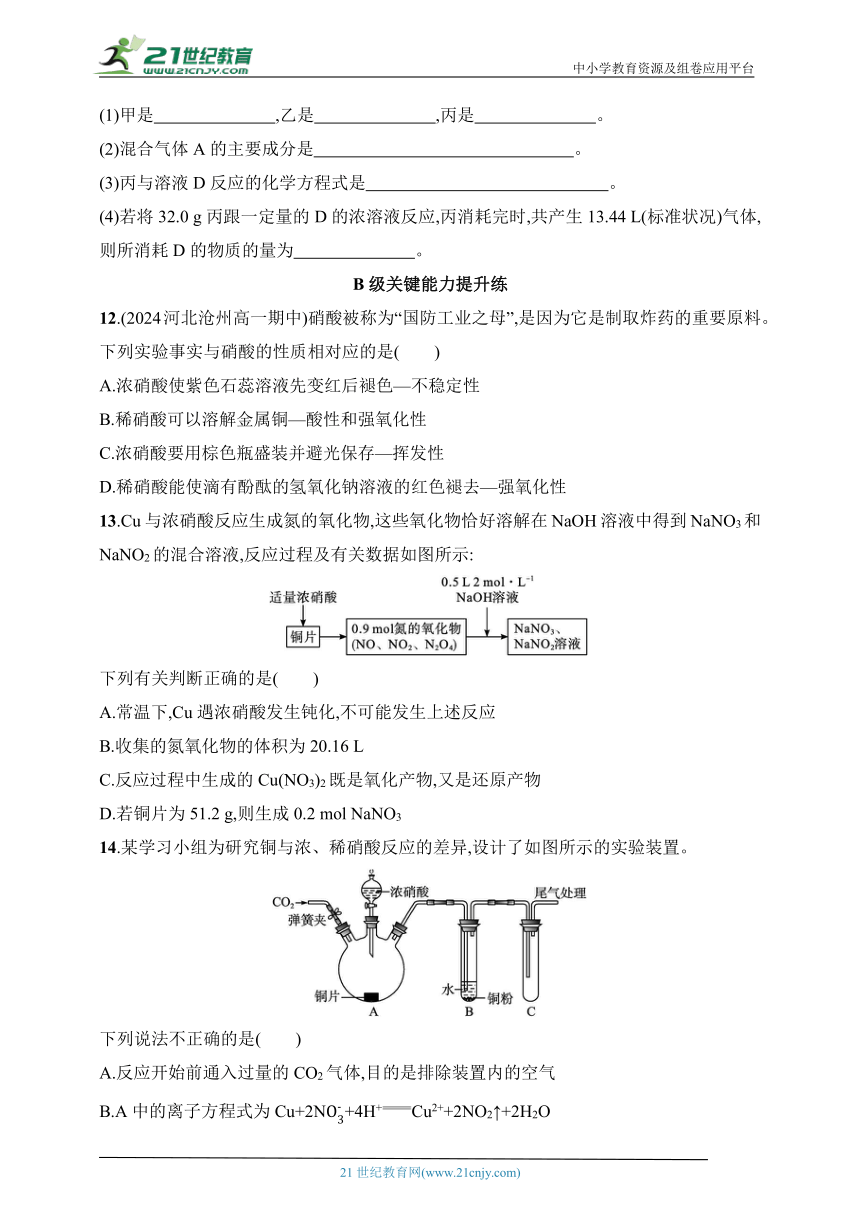

13.Cu与浓硝酸反应生成氮的氧化物,这些氧化物恰好溶解在NaOH溶液中得到NaNO3和NaNO2的混合溶液,反应过程及有关数据如图所示:

下列有关判断正确的是( )

A.常温下,Cu遇浓硝酸发生钝化,不可能发生上述反应

B.收集的氮氧化物的体积为20.16 L

C.反应过程中生成的Cu(NO3)2既是氧化产物,又是还原产物

D.若铜片为51.2 g,则生成0.2 mol NaNO3

14.某学习小组为研究铜与浓、稀硝酸反应的差异,设计了如图所示的实验装置。

下列说法不正确的是( )

A.反应开始前通入过量的CO2气体,目的是排除装置内的空气

B.A中的离子方程式为Cu+2N+4H+Cu2++2NO2↑+2H2O

C.当B中0.03 mol铜粉被氧化时,B中产生的NO的物质的量大于0.02 mol

D.C装置中装入一定量的水进行尾气处理

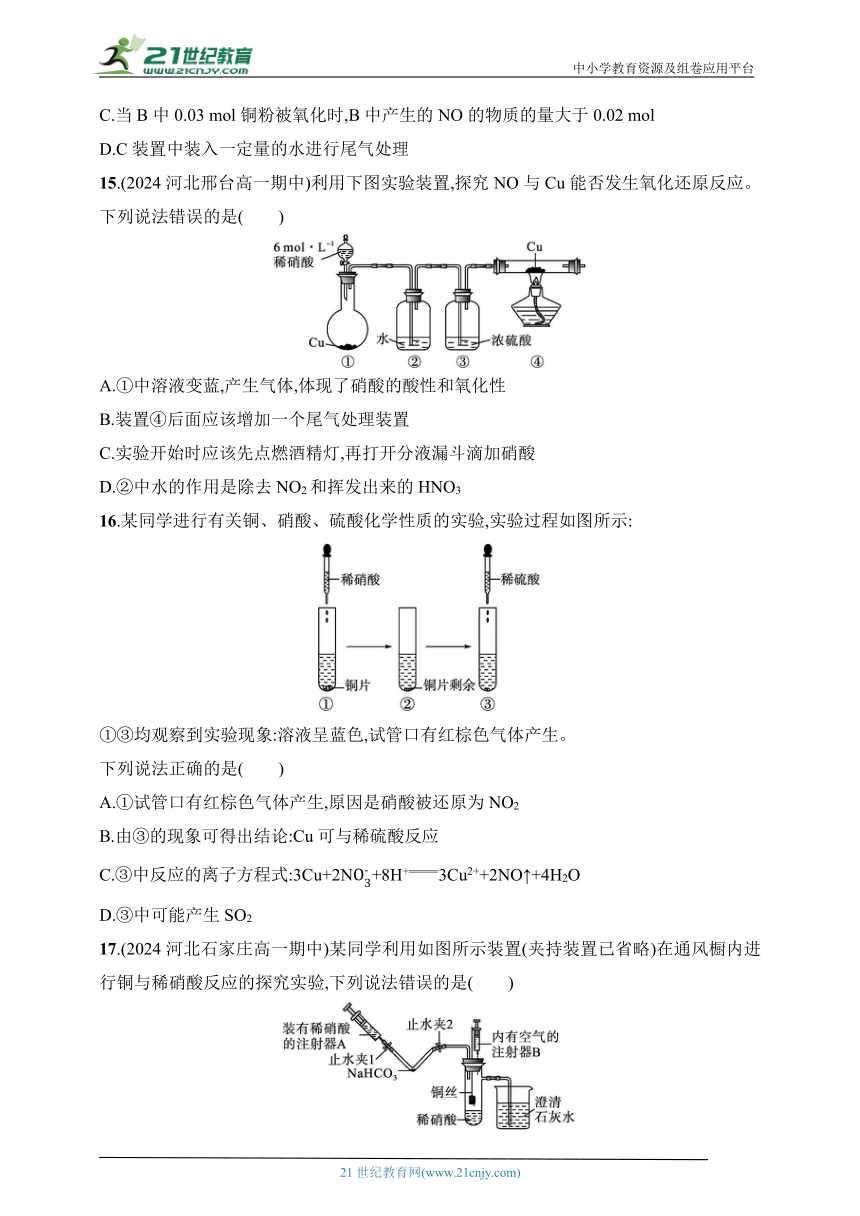

15.(2024河北邢台高一期中)利用下图实验装置,探究NO与Cu能否发生氧化还原反应。下列说法错误的是( )

A.①中溶液变蓝,产生气体,体现了硝酸的酸性和氧化性

B.装置④后面应该增加一个尾气处理装置

C.实验开始时应该先点燃酒精灯,再打开分液漏斗滴加硝酸

D.②中水的作用是除去NO2和挥发出来的HNO3

16.某同学进行有关铜、硝酸、硫酸化学性质的实验,实验过程如图所示:

①③均观察到实验现象:溶液呈蓝色,试管口有红棕色气体产生。

下列说法正确的是( )

A.①试管口有红棕色气体产生,原因是硝酸被还原为NO2

B.由③的现象可得出结论:Cu可与稀硫酸反应

C.③中反应的离子方程式:3Cu+2N+8H+3Cu2++2NO↑+4H2O

D.③中可能产生SO2

17.(2024河北石家庄高一期中)某同学利用如图所示装置(夹持装置已省略)在通风橱内进行铜与稀硝酸反应的探究实验,下列说法错误的是( )

A.注射器A中的稀硝酸与NaHCO3反应体现了硝酸的酸性

B.当观察到澄清石灰水变浑浊后关闭止水夹1、2,将铜丝伸入稀硝酸中,观察到铜丝溶解,有无色气体产生

C.铜与稀硝酸反应后,将注射器B中的空气注入具支试管,试管内气体会变成红棕色

D.澄清石灰水可吸收挥发出来的NO,同时防止外界空气进入具支试管中干扰实验

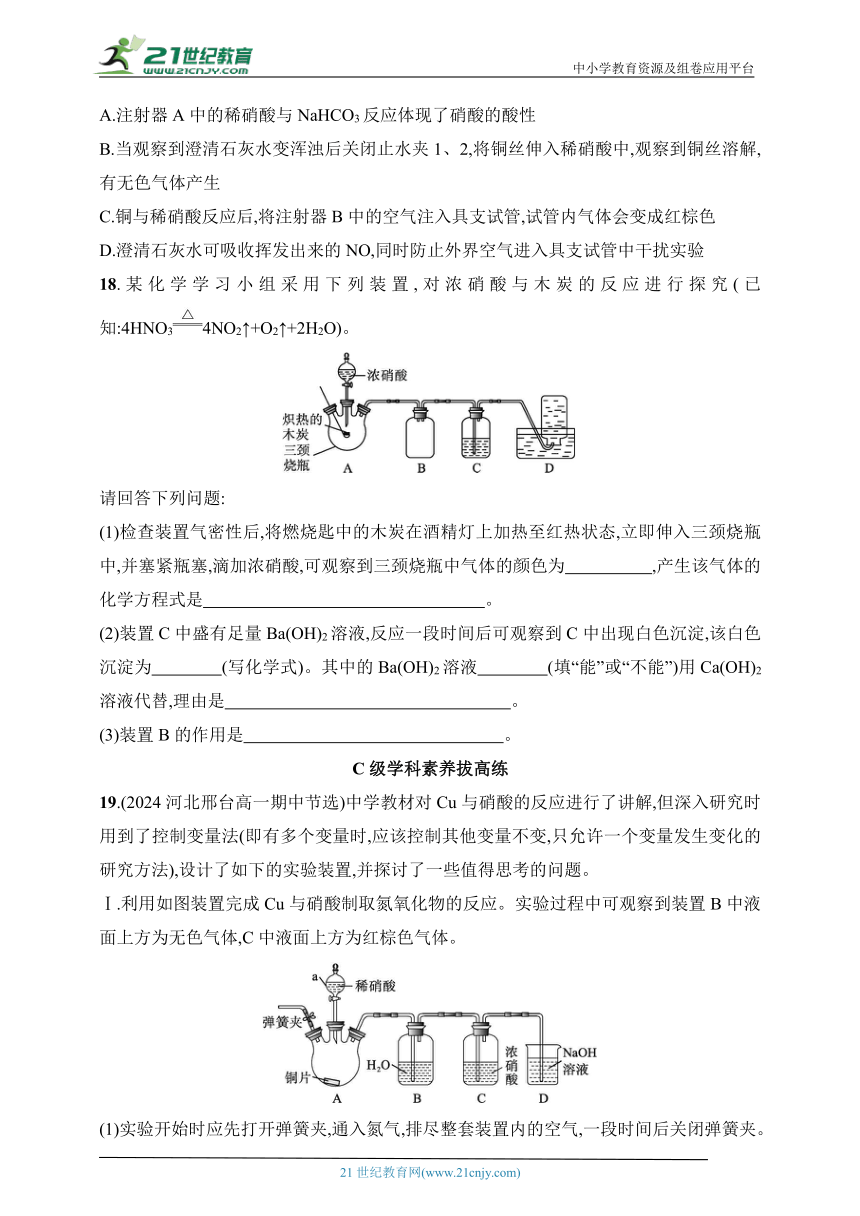

18.某化学学习小组采用下列装置,对浓硝酸与木炭的反应进行探究(已知:4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O)。

请回答下列问题:

(1)检查装置气密性后,将燃烧匙中的木炭在酒精灯上加热至红热状态,立即伸入三颈烧瓶中,并塞紧瓶塞,滴加浓硝酸,可观察到三颈烧瓶中气体的颜色为 ,产生该气体的化学方程式是 。

(2)装置C中盛有足量Ba(OH)2溶液,反应一段时间后可观察到C中出现白色沉淀,该白色沉淀为 (写化学式)。其中的Ba(OH)2溶液 (填“能”或“不能”)用Ca(OH)2溶液代替,理由是 。

(3)装置B的作用是 。

C级学科素养拔高练

19.(2024河北邢台高一期中节选)中学教材对Cu与硝酸的反应进行了讲解,但深入研究时用到了控制变量法(即有多个变量时,应该控制其他变量不变,只允许一个变量发生变化的研究方法),设计了如下的实验装置,并探讨了一些值得思考的问题。

Ⅰ.利用如图装置完成Cu与硝酸制取氮氧化物的反应。实验过程中可观察到装置B中液面上方为无色气体,C中液面上方为红棕色气体。

(1)实验开始时应先打开弹簧夹,通入氮气,排尽整套装置内的空气,一段时间后关闭弹簧夹。该操作目的是 。

(2)用化学方程式解释C中液面上方为红棕色气体的原理: 。

Ⅱ.深入研究时,有同学进行下列实验并观察到了以下现象:

实验1中蓝色溶液A遇铜片立即产生气泡;而相同条件下实验2中3 mol·L-1硝酸遇铜片短时间内无明显变化,一段时间后才有少量气泡产生。

实验1

实验2

分析蓝色溶液A的成分后,学习小组探究蓝色溶液A与铜片能够立即发生反应的原因。实验验证:

(3)将少量硫酸铜固体加到3 mol·L-1硝酸中,溶液呈蓝色,放入铜片,无明显变化。该同学这样做是为了验证 (填化学式)对该反应是否有催化作用。该同学这样做不能得出该物质不是催化剂的正确结论,还应该考虑 和 的影响。

(4)某同学又提出可能是NO2对该反应有催化作用。为了得出该结论,应该补充的实验为 (写实验操作及现象)。

分层作业9 硝酸

1.B 解析 银单质与硝酸反应生成硝酸银、氮氧化物和水,不属于置换反应,B项错误。

2.A 3.B

4.A 解析 硝酸与Na2SO3发生氧化还原反应,Na2SO3被氧化生成Na2SO4,不会生成SO2,A正确;硝酸具有强氧化性,能氧化大部分金属,Au、Pt等除外,B错误;常温下,Fe、Al均能与稀硝酸反应,不能用铝或铁质容器盛装稀硝酸,C错误;浓硝酸见光或受热易分解,生成的NO2溶于其中而使浓硝酸呈黄色,D错误。

5.C

6.C 解析 N在酸性溶液中具有强氧化性,能溶解Cu粉。

7.D 解析 溶液中存在N,再加入盐酸相当于提供了H+,Fe2+会被N(H+)氧化成Fe3+,硝酸被还原为NO,所以溶液变成棕黄色。

8.C

9.C 解析 用过量的铜分别与等物质的量的浓硝酸、稀硝酸反应,发生的反应分别为Cu+4HNO3(浓)Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O、3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。由题意知铜过量,加入的酸可以反应完全,因此根据反应可知,当加入的酸的物质的量相同时,生成气体的物质的量:浓硝酸>稀硝酸,A项错误;实验②是铜片与稀硝酸反应,生成NO,NO为无色气体,实验前原试管中充满N2,此时NO不会被氧化,不能生成NO2,B项错误;实验②反应完全,向左侧试管中加入适量稀硫酸,补充H+,与溶液中剩余的N一起与铜片作用,铜片继续溶解,C项正确;将实验中所用铜片换成铁片,常温下,铁片遇浓硝酸“钝化”,实验现象不同,D项错误。

10.答案 (1)0.448 4.032 (2)0.2 (3)8.8

解析 n(Cu)==0.12 mol,n(NO)+n(NO2)==0.2 mol。

(1)设n(NO2)=x mol,则n(NO)=(0.2-x) mol,

Cu ~ 2NO2

mol x mol

3Cu ~ 2NO

(0.2-x) mol (0.2-x) mol

得(0.2-x)=0.12,解得x=0.18,则V(NO2)=0.18 mol×22.4 L·mol-1=4.032 L,

V(NO)=(0.2-0.18) mol×22.4 L·mol-1=0.448 L。

(2)HNO3被还原生成NO和NO2,故被还原的n(HNO3)=n(NO2)+n(NO)=0.2 mol。

(3)参加反应的HNO3为n(HNO3)=2n(Cu)+[n(NO)+n(NO2)]=2×0.12 mol+0.2 mol=0.44 mol,则c(HNO3)==8.8 mol·L-1。

11.答案 (1)碳 浓硝酸 Cu (2)CO2和NO2

(3)3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

(4)1.6 mol

解析 由反应③可推测单质丙为单质铜,则溶液D中存在硝酸,进一步结合反应①②以及将黑色固体单质甲加热至红热,投入黄色的溶液乙中,剧烈反应产生混合气体A,得知A为CO2与NO2的混合气体,B为NO,甲为C(碳),乙为浓硝酸。

(4)n(Cu)==0.5 mol,n(气体)==0.6 mol。

利用氮原子守恒,消耗硝酸的物质的量为n(HNO3)=2n(Cu)+n(气体)=2×0.5 mol+0.6 mol=1.6 mol。

12.B 解析 浓硝酸先使紫色石蕊溶液变红色后因强氧化性漂白了指示剂,A项错误;Cu与稀硝酸反应生成Cu(NO3)2、NO和H2O,硝酸中N原子得电子,硝酸表现氧化性,Cu(NO3)2中氮元素化合价不变,体现了硝酸的酸性,同时铜被氧化,硝酸体现强氧化性,B项正确;硝酸见光易分解,所以浓硝酸要用棕色瓶盛装并避光保存,C项错误;HNO3与NaOH发生中和反应,溶液碱性减弱,使滴有酚酞的氢氧化钠溶液的红色褪去,体现硝酸的酸性,D项错误。

13.D 解析 常温下,Cu能与浓硝酸反应,A错误;未指明0.9 mol氮的氧化物是否处于标准状况下,无法计算其体积,不一定为20.16 L,B错误;反应过程中生成的Cu(NO3)2是氧化产物,不是还原产物,C错误;分析整个反应过程可知仅有两种元素的化合价发生变化,即Cu→Cu2+,HNO3→NaNO2,51.2 g Cu的物质的量为0.8 mol,共失电子0.8 mol×2=1.6 mol,由得失电子守恒可知HNO3→NaNO2得1.6 mol电子,故产物中NaNO2的物质的量为0.8 mol,由Na元素守恒可知另一种产物NaNO3为0.2 mol,D正确。

14.D 解析 研究铜与浓、稀硝酸反应的差异,先利用二氧化碳将装置中的空气排出,防止Cu与稀硝酸反应生成的NO被氧化,A中Cu与浓硝酸反应生成二氧化氮,在B中发生3NO2+H2O2HNO3+NO、3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,C中收集到NO气体,最后尾气处理。反应开始前通入过量的CO2气体,目的是排除装置内的空气,A正确;A中铜与浓硝酸反应的离子方程式为Cu+2N+4H+Cu2++2NO2↑+2H2O,B正确;装置B中发生3NO2+H2O2HNO3+NO、3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,因此当B中0.03 mol铜粉被氧化时,B中产生的NO的物质的量大于0.02 mol,C正确;NO微溶于水,C装置中装入一定量的水不能进行尾气处理,D错误。

15.C 解析 装置①中铜和稀硝酸反应生成一氧化氮气体,整个装置中残留有空气,NO能与O2反应生成NO2气体,并且硝酸具有挥发性,混合气体通过装置②中水吸收除去NO2和硝酸蒸气,通过装置③中浓硫酸干燥得到较为纯净的一氧化氮气体,加热条件下NO通入装置④中与Cu反应,根据氧化还原反应规律可知,若④中红色固体变黑,说明NO能氧化Cu生成N2和CuO。①中铜和稀硝酸反应生成一氧化氮气体,溶液变蓝,体现了硝酸的酸性和氧化性,故A项正确;反应生成了N2,但尾气中仍含有一定量的NO气体,会造成环境污染,需进行尾气处理,故B项正确;实验开始时,应该先打开分液漏斗,硝酸和铜反应生成NO,排尽装置内的空气,可排除氧气的干扰,然后点燃酒精灯进行实验验证,故C项错误;硝酸具有挥发性,NO2和水反应生成硝酸和NO,②中的水可除去NO2和挥发出来的硝酸,故D项正确。

16.C 解析 ①试管口有红棕色气体产生是因为NO被氧化为NO2,A错误;产生③的现象是因为剩余的N遇到稀硫酸中的氢离子发生了反应:3Cu+2N+8H+3Cu2++2NO↑+4H2O,B错误、C正确;Cu与H2SO4不反应,且SO2具有较强的还原性,故③中不可能产生SO2,D错误。

17.D 解析 注射器A中的稀硝酸与NaHCO3反应生成硝酸钠、水和二氧化碳,发生的是复分解反应,体现了硝酸的酸性,故A正确;当观察到澄清石灰水变浑浊,说明装置内空气被排尽了,然后关闭止水夹1、2,铜与稀硝酸反应生成NO,故将铜丝伸入稀硝酸中,观察到铜丝溶解,有无色气体产生,故B正确;铜与稀硝酸反应后,将注射器B中的空气注入具支试管,发生反应2NO+O22NO2,试管内气体会变成红棕色,故C正确;NO难溶于水,也不与碱溶液反应,澄清石灰水不能吸收挥发出来的NO,故D错误。

18.答案 (1)红棕色 C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O

(2)BaCO3 不能 Ca(OH)2溶液中Ca(OH)2浓度较低,NO2、CO2过量,最终溶液显酸性,不能形成CaCO3沉淀

(3)防倒吸

解析 (1)装置A中是浓硝酸与木炭的反应,生成NO2、CO2和H2O,由于NO2为红棕色气体,故三颈烧瓶中的气体为红棕色。

(2)将NO2、CO2通入Ba(OH)2溶液中分别生成Ba(NO3)2和BaCO3,由于Ba(OH)2溶液足量,故溶液为碱性环境,BaCO3不溶解,以沉淀形式析出。Ba(OH)2溶液不能用Ca(OH)2溶液代替,因为Ca(OH)2微溶于水,溶液中Ca(OH)2浓度太低,不足以完全吸收生成的酸性气体,导致溶液呈酸性,不能生成CaCO3沉淀。

(3)装置B可以防止装置C中酸性气体因溶解速率太快而出现倒吸。

19.答案 (1)排尽装置内的氧气,避免NO与O2反应生成NO2而干扰实验

(2)NO+2HNO3(浓)3NO2+H2O

(3)Cu2+或Cu(NO3)2 c(Cu2+) 阴离子种类(含硫酸根离子)

(4)向蓝色溶液A中鼓入N2数分钟得溶液C,相同条件下,铜片与A、C溶液的反应速率:v(A)>v(C)

解析 (1)实验开始时应先打开弹簧夹,通入氮气,排尽装置内的氧气,避免NO与O2反应生成NO2而干扰实验。(2)装置B产生的NO与装置C中浓硝酸发生反应:NO+2HNO3(浓)3NO2+H2O,所以C中液面上方为红棕色NO2气体。(3)将少量硫酸铜固体加到3 mol·L-1硝酸溶液中,溶液呈蓝色,放入铜片,无明显变化,是为了验证Cu2+或Cu(NO3)2对该反应是否有催化作用,同时还应该考虑c(Cu2+)和阴离子种类(含硫酸根离子)对该反应的影响。(4)向蓝色溶液A中鼓入N2数分钟得溶液C,氮气不溶于水,可以带走溶液中的NO2,相同条件下,铜片与有NO2的溶液A反应的速率大于与无NO2的溶液C反应的速率,即v(A)>v(C),即可以证明NO2对该反应有催化作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025苏教版化学必修第二册

分层作业9 硝酸

A级必备知识基础练

1.《物理小识》是一部小百科式自然科学与技术书,其中载有:“有硇水(一种常见无机酸),剪银块投之,则旋而为水。”下列说法错误的是( )

A.硇水可能指硝酸

B.硇水与银发生置换反应

C.硇水适合用棕色细口瓶保存

D.硇水易挥发

2.运输浓硝酸的铁槽车上应粘贴的危险化学品标志是 ( )

3.下列关于浓硝酸的说法不正确的是( )

A.浓硝酸是一种易挥发的液体混合物

B.浓硝酸在空气中敞口放置,因吸收水蒸气而浓度减小

C.浓硝酸不稳定,易分解生成二氧化氮、氧气和水

D.常温下,浓硝酸常保存在棕色试剂瓶中

4.下列有关硝酸化学性质的叙述正确的是( )

A.硝酸能与Na2SO3反应,但不生成SO2

B.硝酸的氧化性很强,能氧化所有金属

C.可用铝或铁质容器盛装稀硝酸

D.浓硝酸因易挥发出HNO3而呈黄色

5.0.3 mol Cu和含1.2 mol HNO3的浓硝酸,充分反应后,生成NO2的物质的量为( )

A.0.2 mol B.0.6 mol

C.小于0.6 mol D.大于0.6 mol

6.Cu粉放入稀硫酸中,加热无现象,当加入一种盐后,Cu粉质量减小,溶液变蓝,同时有气体生成,此盐是 ( )

A.氯化物 B.硫酸盐

C.硝酸盐 D.碳酸盐

7.已知Fe3+溶液为棕黄色,Fe2+溶液为浅绿色,向Fe(NO3)2溶液中逐滴加入少量稀盐酸时,溶液的颜色变化应该是( )

A.颜色变浅 B.变为红色

C.没有改变 D.变为棕黄色

8.工业上用洗净的废铜屑作原料制取硝酸铜。为节约原料和防止环境污染,宜采取的方法是( )

A.Cu+HNO3(浓)Cu(NO3)2

B.Cu+HNO3(稀)Cu(NO3)2

C.CuCuOCu(NO3)2

D.CuCuSO4Cu(NO3)2

9.(2024河北沧州高一期中)化学兴趣小组按如图所示装置,用过量的铜分别与等体积等物质的量浓度的浓硝酸、稀硝酸反应(实验前原试管中充满N2),下列叙述正确的是( )

A.实验①②生成气体的物质的量相等

B.实验②左侧试管中有红棕色气体生成

C.实验②停止反应后,向左侧试管中加入适量稀硫酸,铜片继续溶解

D.将实验中所用铜片换成铁片,两实验中现象均不变

10.7.68 g铜与50 mL一定浓度的硝酸恰好完全反应,收集到标准状况下4.48 L气体。请回答:

(1)NO的体积为 L,NO2的体积为 L。

(2)被还原的硝酸的物质的量是 mol。

(3)硝酸的物质的量浓度是 mol·L-1。

11.将黑色固体单质甲加热至红热,投入黄色的溶液乙中,剧烈反应产生混合气体A,A在常温下不与空气反应,根据下列变化填空:

(1)甲是 ,乙是 ,丙是 。

(2)混合气体A的主要成分是 。

(3)丙与溶液D反应的化学方程式是 。

(4)若将32.0 g丙跟一定量的D的浓溶液反应,丙消耗完时,共产生13.44 L(标准状况)气体,则所消耗D的物质的量为 。

B级关键能力提升练

12.(2024河北沧州高一期中)硝酸被称为“国防工业之母”,是因为它是制取炸药的重要原料。下列实验事实与硝酸的性质相对应的是( )

A.浓硝酸使紫色石蕊溶液先变红后褪色—不稳定性

B.稀硝酸可以溶解金属铜—酸性和强氧化性

C.浓硝酸要用棕色瓶盛装并避光保存—挥发性

D.稀硝酸能使滴有酚酞的氢氧化钠溶液的红色褪去—强氧化性

13.Cu与浓硝酸反应生成氮的氧化物,这些氧化物恰好溶解在NaOH溶液中得到NaNO3和NaNO2的混合溶液,反应过程及有关数据如图所示:

下列有关判断正确的是( )

A.常温下,Cu遇浓硝酸发生钝化,不可能发生上述反应

B.收集的氮氧化物的体积为20.16 L

C.反应过程中生成的Cu(NO3)2既是氧化产物,又是还原产物

D.若铜片为51.2 g,则生成0.2 mol NaNO3

14.某学习小组为研究铜与浓、稀硝酸反应的差异,设计了如图所示的实验装置。

下列说法不正确的是( )

A.反应开始前通入过量的CO2气体,目的是排除装置内的空气

B.A中的离子方程式为Cu+2N+4H+Cu2++2NO2↑+2H2O

C.当B中0.03 mol铜粉被氧化时,B中产生的NO的物质的量大于0.02 mol

D.C装置中装入一定量的水进行尾气处理

15.(2024河北邢台高一期中)利用下图实验装置,探究NO与Cu能否发生氧化还原反应。下列说法错误的是( )

A.①中溶液变蓝,产生气体,体现了硝酸的酸性和氧化性

B.装置④后面应该增加一个尾气处理装置

C.实验开始时应该先点燃酒精灯,再打开分液漏斗滴加硝酸

D.②中水的作用是除去NO2和挥发出来的HNO3

16.某同学进行有关铜、硝酸、硫酸化学性质的实验,实验过程如图所示:

①③均观察到实验现象:溶液呈蓝色,试管口有红棕色气体产生。

下列说法正确的是( )

A.①试管口有红棕色气体产生,原因是硝酸被还原为NO2

B.由③的现象可得出结论:Cu可与稀硫酸反应

C.③中反应的离子方程式:3Cu+2N+8H+3Cu2++2NO↑+4H2O

D.③中可能产生SO2

17.(2024河北石家庄高一期中)某同学利用如图所示装置(夹持装置已省略)在通风橱内进行铜与稀硝酸反应的探究实验,下列说法错误的是( )

A.注射器A中的稀硝酸与NaHCO3反应体现了硝酸的酸性

B.当观察到澄清石灰水变浑浊后关闭止水夹1、2,将铜丝伸入稀硝酸中,观察到铜丝溶解,有无色气体产生

C.铜与稀硝酸反应后,将注射器B中的空气注入具支试管,试管内气体会变成红棕色

D.澄清石灰水可吸收挥发出来的NO,同时防止外界空气进入具支试管中干扰实验

18.某化学学习小组采用下列装置,对浓硝酸与木炭的反应进行探究(已知:4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O)。

请回答下列问题:

(1)检查装置气密性后,将燃烧匙中的木炭在酒精灯上加热至红热状态,立即伸入三颈烧瓶中,并塞紧瓶塞,滴加浓硝酸,可观察到三颈烧瓶中气体的颜色为 ,产生该气体的化学方程式是 。

(2)装置C中盛有足量Ba(OH)2溶液,反应一段时间后可观察到C中出现白色沉淀,该白色沉淀为 (写化学式)。其中的Ba(OH)2溶液 (填“能”或“不能”)用Ca(OH)2溶液代替,理由是 。

(3)装置B的作用是 。

C级学科素养拔高练

19.(2024河北邢台高一期中节选)中学教材对Cu与硝酸的反应进行了讲解,但深入研究时用到了控制变量法(即有多个变量时,应该控制其他变量不变,只允许一个变量发生变化的研究方法),设计了如下的实验装置,并探讨了一些值得思考的问题。

Ⅰ.利用如图装置完成Cu与硝酸制取氮氧化物的反应。实验过程中可观察到装置B中液面上方为无色气体,C中液面上方为红棕色气体。

(1)实验开始时应先打开弹簧夹,通入氮气,排尽整套装置内的空气,一段时间后关闭弹簧夹。该操作目的是 。

(2)用化学方程式解释C中液面上方为红棕色气体的原理: 。

Ⅱ.深入研究时,有同学进行下列实验并观察到了以下现象:

实验1中蓝色溶液A遇铜片立即产生气泡;而相同条件下实验2中3 mol·L-1硝酸遇铜片短时间内无明显变化,一段时间后才有少量气泡产生。

实验1

实验2

分析蓝色溶液A的成分后,学习小组探究蓝色溶液A与铜片能够立即发生反应的原因。实验验证:

(3)将少量硫酸铜固体加到3 mol·L-1硝酸中,溶液呈蓝色,放入铜片,无明显变化。该同学这样做是为了验证 (填化学式)对该反应是否有催化作用。该同学这样做不能得出该物质不是催化剂的正确结论,还应该考虑 和 的影响。

(4)某同学又提出可能是NO2对该反应有催化作用。为了得出该结论,应该补充的实验为 (写实验操作及现象)。

分层作业9 硝酸

1.B 解析 银单质与硝酸反应生成硝酸银、氮氧化物和水,不属于置换反应,B项错误。

2.A 3.B

4.A 解析 硝酸与Na2SO3发生氧化还原反应,Na2SO3被氧化生成Na2SO4,不会生成SO2,A正确;硝酸具有强氧化性,能氧化大部分金属,Au、Pt等除外,B错误;常温下,Fe、Al均能与稀硝酸反应,不能用铝或铁质容器盛装稀硝酸,C错误;浓硝酸见光或受热易分解,生成的NO2溶于其中而使浓硝酸呈黄色,D错误。

5.C

6.C 解析 N在酸性溶液中具有强氧化性,能溶解Cu粉。

7.D 解析 溶液中存在N,再加入盐酸相当于提供了H+,Fe2+会被N(H+)氧化成Fe3+,硝酸被还原为NO,所以溶液变成棕黄色。

8.C

9.C 解析 用过量的铜分别与等物质的量的浓硝酸、稀硝酸反应,发生的反应分别为Cu+4HNO3(浓)Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O、3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。由题意知铜过量,加入的酸可以反应完全,因此根据反应可知,当加入的酸的物质的量相同时,生成气体的物质的量:浓硝酸>稀硝酸,A项错误;实验②是铜片与稀硝酸反应,生成NO,NO为无色气体,实验前原试管中充满N2,此时NO不会被氧化,不能生成NO2,B项错误;实验②反应完全,向左侧试管中加入适量稀硫酸,补充H+,与溶液中剩余的N一起与铜片作用,铜片继续溶解,C项正确;将实验中所用铜片换成铁片,常温下,铁片遇浓硝酸“钝化”,实验现象不同,D项错误。

10.答案 (1)0.448 4.032 (2)0.2 (3)8.8

解析 n(Cu)==0.12 mol,n(NO)+n(NO2)==0.2 mol。

(1)设n(NO2)=x mol,则n(NO)=(0.2-x) mol,

Cu ~ 2NO2

mol x mol

3Cu ~ 2NO

(0.2-x) mol (0.2-x) mol

得(0.2-x)=0.12,解得x=0.18,则V(NO2)=0.18 mol×22.4 L·mol-1=4.032 L,

V(NO)=(0.2-0.18) mol×22.4 L·mol-1=0.448 L。

(2)HNO3被还原生成NO和NO2,故被还原的n(HNO3)=n(NO2)+n(NO)=0.2 mol。

(3)参加反应的HNO3为n(HNO3)=2n(Cu)+[n(NO)+n(NO2)]=2×0.12 mol+0.2 mol=0.44 mol,则c(HNO3)==8.8 mol·L-1。

11.答案 (1)碳 浓硝酸 Cu (2)CO2和NO2

(3)3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

(4)1.6 mol

解析 由反应③可推测单质丙为单质铜,则溶液D中存在硝酸,进一步结合反应①②以及将黑色固体单质甲加热至红热,投入黄色的溶液乙中,剧烈反应产生混合气体A,得知A为CO2与NO2的混合气体,B为NO,甲为C(碳),乙为浓硝酸。

(4)n(Cu)==0.5 mol,n(气体)==0.6 mol。

利用氮原子守恒,消耗硝酸的物质的量为n(HNO3)=2n(Cu)+n(气体)=2×0.5 mol+0.6 mol=1.6 mol。

12.B 解析 浓硝酸先使紫色石蕊溶液变红色后因强氧化性漂白了指示剂,A项错误;Cu与稀硝酸反应生成Cu(NO3)2、NO和H2O,硝酸中N原子得电子,硝酸表现氧化性,Cu(NO3)2中氮元素化合价不变,体现了硝酸的酸性,同时铜被氧化,硝酸体现强氧化性,B项正确;硝酸见光易分解,所以浓硝酸要用棕色瓶盛装并避光保存,C项错误;HNO3与NaOH发生中和反应,溶液碱性减弱,使滴有酚酞的氢氧化钠溶液的红色褪去,体现硝酸的酸性,D项错误。

13.D 解析 常温下,Cu能与浓硝酸反应,A错误;未指明0.9 mol氮的氧化物是否处于标准状况下,无法计算其体积,不一定为20.16 L,B错误;反应过程中生成的Cu(NO3)2是氧化产物,不是还原产物,C错误;分析整个反应过程可知仅有两种元素的化合价发生变化,即Cu→Cu2+,HNO3→NaNO2,51.2 g Cu的物质的量为0.8 mol,共失电子0.8 mol×2=1.6 mol,由得失电子守恒可知HNO3→NaNO2得1.6 mol电子,故产物中NaNO2的物质的量为0.8 mol,由Na元素守恒可知另一种产物NaNO3为0.2 mol,D正确。

14.D 解析 研究铜与浓、稀硝酸反应的差异,先利用二氧化碳将装置中的空气排出,防止Cu与稀硝酸反应生成的NO被氧化,A中Cu与浓硝酸反应生成二氧化氮,在B中发生3NO2+H2O2HNO3+NO、3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,C中收集到NO气体,最后尾气处理。反应开始前通入过量的CO2气体,目的是排除装置内的空气,A正确;A中铜与浓硝酸反应的离子方程式为Cu+2N+4H+Cu2++2NO2↑+2H2O,B正确;装置B中发生3NO2+H2O2HNO3+NO、3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,因此当B中0.03 mol铜粉被氧化时,B中产生的NO的物质的量大于0.02 mol,C正确;NO微溶于水,C装置中装入一定量的水不能进行尾气处理,D错误。

15.C 解析 装置①中铜和稀硝酸反应生成一氧化氮气体,整个装置中残留有空气,NO能与O2反应生成NO2气体,并且硝酸具有挥发性,混合气体通过装置②中水吸收除去NO2和硝酸蒸气,通过装置③中浓硫酸干燥得到较为纯净的一氧化氮气体,加热条件下NO通入装置④中与Cu反应,根据氧化还原反应规律可知,若④中红色固体变黑,说明NO能氧化Cu生成N2和CuO。①中铜和稀硝酸反应生成一氧化氮气体,溶液变蓝,体现了硝酸的酸性和氧化性,故A项正确;反应生成了N2,但尾气中仍含有一定量的NO气体,会造成环境污染,需进行尾气处理,故B项正确;实验开始时,应该先打开分液漏斗,硝酸和铜反应生成NO,排尽装置内的空气,可排除氧气的干扰,然后点燃酒精灯进行实验验证,故C项错误;硝酸具有挥发性,NO2和水反应生成硝酸和NO,②中的水可除去NO2和挥发出来的硝酸,故D项正确。

16.C 解析 ①试管口有红棕色气体产生是因为NO被氧化为NO2,A错误;产生③的现象是因为剩余的N遇到稀硫酸中的氢离子发生了反应:3Cu+2N+8H+3Cu2++2NO↑+4H2O,B错误、C正确;Cu与H2SO4不反应,且SO2具有较强的还原性,故③中不可能产生SO2,D错误。

17.D 解析 注射器A中的稀硝酸与NaHCO3反应生成硝酸钠、水和二氧化碳,发生的是复分解反应,体现了硝酸的酸性,故A正确;当观察到澄清石灰水变浑浊,说明装置内空气被排尽了,然后关闭止水夹1、2,铜与稀硝酸反应生成NO,故将铜丝伸入稀硝酸中,观察到铜丝溶解,有无色气体产生,故B正确;铜与稀硝酸反应后,将注射器B中的空气注入具支试管,发生反应2NO+O22NO2,试管内气体会变成红棕色,故C正确;NO难溶于水,也不与碱溶液反应,澄清石灰水不能吸收挥发出来的NO,故D错误。

18.答案 (1)红棕色 C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O

(2)BaCO3 不能 Ca(OH)2溶液中Ca(OH)2浓度较低,NO2、CO2过量,最终溶液显酸性,不能形成CaCO3沉淀

(3)防倒吸

解析 (1)装置A中是浓硝酸与木炭的反应,生成NO2、CO2和H2O,由于NO2为红棕色气体,故三颈烧瓶中的气体为红棕色。

(2)将NO2、CO2通入Ba(OH)2溶液中分别生成Ba(NO3)2和BaCO3,由于Ba(OH)2溶液足量,故溶液为碱性环境,BaCO3不溶解,以沉淀形式析出。Ba(OH)2溶液不能用Ca(OH)2溶液代替,因为Ca(OH)2微溶于水,溶液中Ca(OH)2浓度太低,不足以完全吸收生成的酸性气体,导致溶液呈酸性,不能生成CaCO3沉淀。

(3)装置B可以防止装置C中酸性气体因溶解速率太快而出现倒吸。

19.答案 (1)排尽装置内的氧气,避免NO与O2反应生成NO2而干扰实验

(2)NO+2HNO3(浓)3NO2+H2O

(3)Cu2+或Cu(NO3)2 c(Cu2+) 阴离子种类(含硫酸根离子)

(4)向蓝色溶液A中鼓入N2数分钟得溶液C,相同条件下,铜片与A、C溶液的反应速率:v(A)>v(C)

解析 (1)实验开始时应先打开弹簧夹,通入氮气,排尽装置内的氧气,避免NO与O2反应生成NO2而干扰实验。(2)装置B产生的NO与装置C中浓硝酸发生反应:NO+2HNO3(浓)3NO2+H2O,所以C中液面上方为红棕色NO2气体。(3)将少量硫酸铜固体加到3 mol·L-1硝酸溶液中,溶液呈蓝色,放入铜片,无明显变化,是为了验证Cu2+或Cu(NO3)2对该反应是否有催化作用,同时还应该考虑c(Cu2+)和阴离子种类(含硫酸根离子)对该反应的影响。(4)向蓝色溶液A中鼓入N2数分钟得溶液C,氮气不溶于水,可以带走溶液中的NO2,相同条件下,铜片与有NO2的溶液A反应的速率大于与无NO2的溶液C反应的速率,即v(A)>v(C),即可以证明NO2对该反应有催化作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)