人教版地理必修一第五章第一节《植被》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版地理必修一第五章第一节《植被》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理必修一第五章第一节《植被》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴理解植被与环境的相互作用机制,能说明气候、地形、土壤等对植被分布和特征的影响,以及植被对环境的反馈作用。

⑵掌握森林、草原、荒漠三类典型植被的分布规律、形态特征及生态功能,能结合地图分析其与气候区的对应关系。

⑶学会运用地理图表(如世界气候分布图、植被景观图)和数据资料,分析植被与地理环境的关系,提升图文转换和综合分析能力。

2.思想方法目标

⑴通过 “案例分析—归纳总结—迁移应用” 的探究过程,培养地理综合思维和区域认知能力。

⑵借助小组合作、角色扮演等活动,提升信息整合能力和语言表达能力,形成科学的地理探究方法。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:结合实例,识别不同区域的植被类型,理解其分布的地域分异规律。

⑵综合思维:从 “环境影响植被,植被反作用于环境” 的双向关系,分析自然地理要素的相互作用。

⑶人地协调观:通过植被保护案例,认识植被在生态系统中的重要性,树立因地制宜、可持续发展的理念。

⑷地理实践力:通过模拟实地考察和方案设计,提升解决实际问题的能力。

二、课标教材分析

1.课标要求

“通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。”(人教版 2019 课标)

2.教材分析

本课是第五章第一节《植被》的核心内容,包括 “植被与环境”“森林”“草原与荒漠” 三部分。教材以植被为切入点,串联自然地理要素的相互作用,既是对气候、地形等知识的应用,也为后续 “土壤” 和 “自然地理环境的整体性” 奠定基础。

(三)教学重难点

1.重点:

⑴植被与环境的相互关系(气候对植被分布的影响,植被对环境的适应与改造)。

⑵森林、草原、荒漠的分布规律、形态特征及生态功能。

2.难点:

⑴结合地理图表分析植被分布的成因(如气候因子与植被类型的对应关系)。

⑵理解植被变化对生态环境的连锁影响(如森林破坏导致的荒漠化)。

三、学情分析

知识基础:学生已掌握气候类型分布、自然地理要素等基础知识,对植被概念有初步了解,但缺乏对 “植被与环境双向关系” 的深层理解。

能力特点:具备一定的图表阅读能力,但综合分析和知识迁移能力较弱;擅长小组合作,但在批判性思维和创新表达上需加强。

学习需求:对贴近生活的案例(如沙漠花海、本地植被)兴趣浓厚,渴望通过实践活动深化理解,但对抽象的地理原理(如植被垂直结构)理解存在困难。

情感态度:环保意识较强,但对植被保护的科学方法和实际行动缺乏认知,需通过案例渗透人地协调观。

四、教学过程设计

环节一:情景引入 —— 智利花海中的沙漠(5 分钟)

教师活动:

播放 “2023 年智利阿塔卡马沙漠花海” 视频,展示沙漠中繁花盛开的对比景观。

提问:“阿塔卡马沙漠被称为‘世界旱极’,为何会出现如此壮观的花海?这与植被和环境的关系有何联系?”

学生活动:

观察视频,结合已有知识猜想成因(如降水异常、植物种子休眠特性),自由发言。

设计意图:

通过震撼的视觉冲击和矛盾情境激发探究兴趣,建立 “植被分布受环境制约,同时具备适应性” 的初步认知,自然引出课题。

环节二:问题导学 —— 植被与环境的关系(8 分钟)

教师活动:

展示 “植被与环境关系” 概念图。

提出问题链:

环境(气候、地形、土壤)如何影响植被的分布和特征?

植被对环境有哪些反作用?举例说明。

结合教材 “植被垂直分层现象” 示意图,引导学生分析光照、热量、水分对植被结构的影响。

学生活动:

阅读教材 P82-83,分组讨论问题,结合生活经验(如校园植被疏密差异)举例说明,派代表分享。

设计意图:

通过问题链驱动深度学习,培养图文结合的分析能力,明确 “环境决定植被,植被反映环境” 的核心逻辑,为后续植被类型学习铺垫。

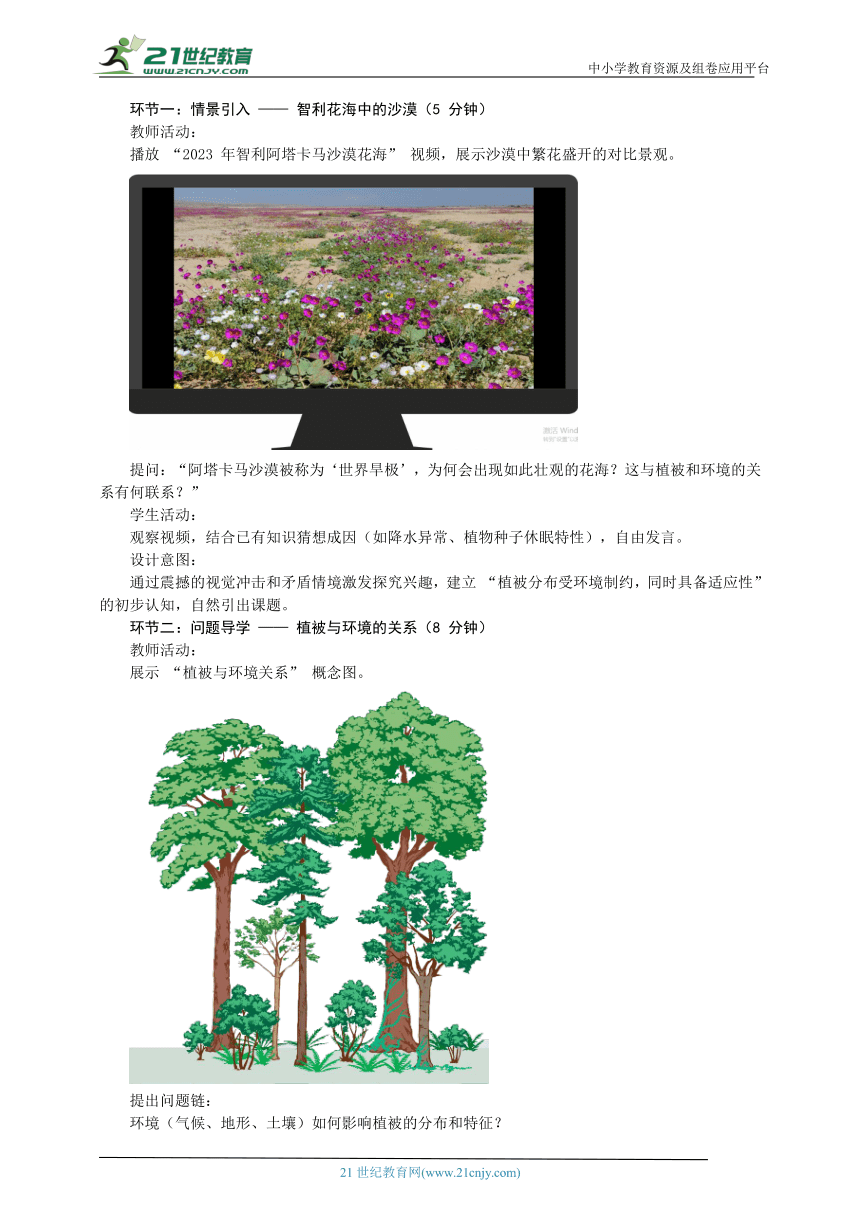

环节三:新知探究 —— 森林、草原与荒漠(15 分钟)

子任务 1:森林——湿润区的 “绿色水库”

教师活动:

展示 “世界森林分布地图”,标注热带雨林、亚热带常绿阔叶林、温带落叶阔叶林、亚寒带针叶林的分布区。

提问:“为什么赤道附近形成热带雨林,而中纬度大陆东岸形成常绿阔叶林?” 结合气候资料(如年降水量、气温曲线)对比分析植被特征(如叶片形态、群落结构)。

学生活动:

观察地图和景观图,填写表格(植被类型、分布区、气候特征、植被特征),小组竞赛完成填空,总结森林 “环境适应性” 的共性(如多雨区叶片宽大,少雨区叶片退化为针状)。

设计意图:

借助地图和数据,强化区域认知和综合思维,通过表格归纳突出知识结构化,理解 “气候→植被特征” 的因果关系。

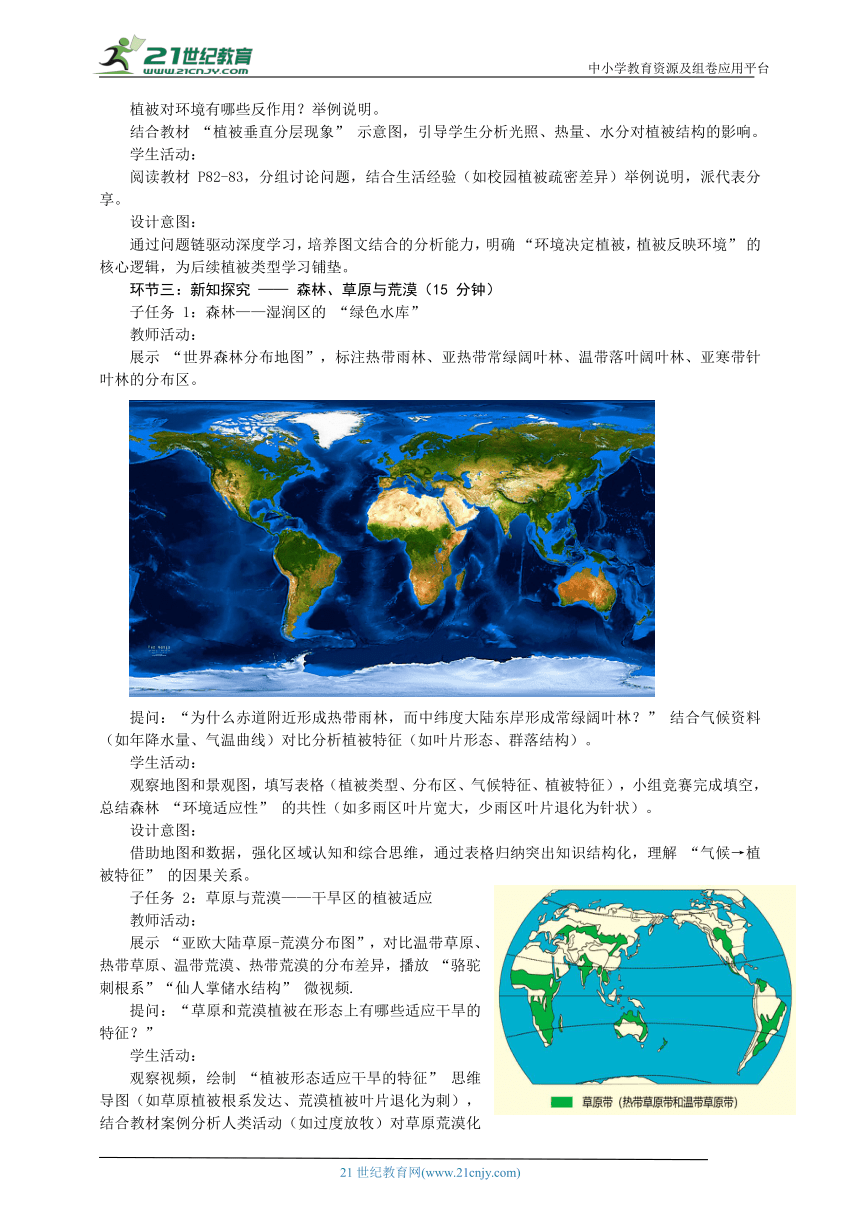

子任务 2:草原与荒漠——干旱区的植被适应

教师活动:

展示 “亚欧大陆草原-荒漠分布图”,对比温带草原、热带草原、温带荒漠、热带荒漠的分布差异,播放 “骆驼刺根系”“仙人掌储水结构” 微视频.

提问:“草原和荒漠植被在形态上有哪些适应干旱的特征?”

学生活动:

观察视频,绘制 “植被形态适应干旱的特征” 思维导图(如草原植被根系发达、荒漠植被叶片退化为刺),结合教材案例分析人类活动(如过度放牧)对草原荒漠化的影响。

设计意图:

通过直观素材突破抽象概念,利用思维导图培养归纳能力,渗透 “人地协调观”,理解植被保护的现实意义。

环节四:深度学习 —— 植被与环境的双向作用(8 分钟)

教师活动:

提供案例:

一位探险者在其游记中这样写道:“……进入到森林之中,你仿佛来到一个梦幻王国。抬头看一看,只有满眼的长着奇异板根状的参天大树,不可思议的老茎杆上的花果、巨叶植物,根本看不到湛蓝的天空;低头望一望,眼前到处是苔藓、藤萝等。密不透风的林中潮湿闷热,脚下到处湿滑。叮叮作响的小溪、飞泻的瀑布无处不在;参天的大树、缠绕的藤萝、繁茂的花草树木汇聚成一座座美丽的绿色大迷宫,让人寸步难行……”

组织角色扮演:学生分别扮演 “气候学家”“土壤学家”“生物学家”,从不同角度分析植被对环境的作用(如保持水土、增加空气湿度、涵养水源)。

学生活动:

小组合作分析案例,结合教材 “植被的生态功能” 知识点,用地理术语表达观点(如 “植被覆盖率提高→蒸腾作用增强→局地降水增加”)。

设计意图:

通过角色扮演和跨学科视角,深化 “植被反作用于环境” 的理解,提升语言表达和合作能力,落实综合思维素养。

环节五:当堂应用 —— 图表分析与实践(5 分钟)

教师活动:

出示案例:

猴面包树,又称波巴布树,浑身是宝,主要分布在马达加斯加岛西南沿海(图甲)。猴面包树喜热、耐旱,适宜生长地区的年降水量为300-800毫米(图乙)。树干呈桶状,直径最大可达12米,木质疏松柔软(形似海绵),但树皮坚韧结实,根系发达。

提问:

根据图文信息说明猴面包树耐旱的原理。(①树干木质松软(形似海绵),利于湿季储水;②树干粗大,储水量大;③树皮坚实,不但利于储水,而且能够减少水分散失;④(相对于树干)树冠较小,枝叶较少,可以减少旱季水分蒸腾;⑤根系发达,利于旱季从很深的地下吸收地下水,所以抗旱能力强)

学生活动:

独立完成图表分析,举手发言,教师针对性点评,强调 “图文结合、因果关联” 的答题思路。

设计意图:

即时检验学习效果,强化图表解题技巧,培养 “用地理知识解释现实问题” 的能力。

环节六:归纳总结 —— 构建知识体系(3 分钟)

教师活动:

引导学生绘制 “植被与环境关系” 思维导图,板书核心框架(环境影响植被分布与特征→植被反作用于环境→三类植被的典型案例),强调 “整体性” 和 “差异性” 的地理思想。

学生活动:

自主梳理知识点,补充思维导图,同桌互查,提出疑惑问题,教师答疑。

设计意图:

通过可视化梳理,帮助学生构建逻辑清晰的知识网络,培养归纳概括能力,落实 “学为主体” 的理念。

环节七:拓展提升 —— 实践与创新(4 分钟)

教师活动:

布置开放性任务:“假设你是某市园林局工程师,需为城市绿化带选择植被类型,你会考虑哪些环境因素(气候、土壤、功能需求)?提出具体方案。”

学生活动:

结合本地气候特点(如温带季风气候区),分组讨论植被选择(如落叶阔叶林与常绿灌木搭配),简要陈述方案。

设计意图:

联系生活实际,将地理知识转化为实践能力,强化人地协调观,为课后分层作业做铺垫。

五、教学板书设计

六、分层作业设计

1.基础题(必做)

⑴完成教材 P85“活动题”:分析红树林植物特征的环境适应性。

⑵绘制 “世界主要植被类型与气候区对应表”,标注典型地区。

2.提高题(选做)

⑴搜集资料:对比 “我国南方茶园” 与 “西北胡杨林” 的植被特征,分析其与环境的适应性。

⑵结合 “碳中和” 目标,撰写短文:《森林如何助力应对气候变化?》(200 字以上)。

3.实践题(拓展)

⑴实地调查本地植被(如公园、校园),记录类型、分布及生长状况,分析其与当地气候、土壤的关系,撰写简易调查报告。

⑵参与 “植被保护” 公益活动(如植树、宣传海报设计),拍照记录并分享感悟。

七、教学反思

1.成功亮点:

⑴情景引入通过 “沙漠花海” 的矛盾现象激发探究欲,有效调动学生兴趣;

⑵角色扮演和小组讨论促进深度学习,学生在案例分析中自然渗透人地协调观;

⑶分层作业兼顾基础性与实践性,满足不同学生需求,强化地理实践力。

2.改进方向:

⑴部分学生在图表分析中对 “气候数据转化为植被特征” 仍有困难,需在后续课程中增加针对性训练;

⑵深度学习环节时间稍紧,个别小组讨论不够充分,下次可优化时间分配,确保全员参与。

3.未来设想:

结合本地植被资源(如森林公园、湿地)开展实地考察,让学生通过观察、记录、分析,进一步理解植被与环境的关系,真正实现 “地理学习从课堂走向生活”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理必修一第五章第一节《植被》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴理解植被与环境的相互作用机制,能说明气候、地形、土壤等对植被分布和特征的影响,以及植被对环境的反馈作用。

⑵掌握森林、草原、荒漠三类典型植被的分布规律、形态特征及生态功能,能结合地图分析其与气候区的对应关系。

⑶学会运用地理图表(如世界气候分布图、植被景观图)和数据资料,分析植被与地理环境的关系,提升图文转换和综合分析能力。

2.思想方法目标

⑴通过 “案例分析—归纳总结—迁移应用” 的探究过程,培养地理综合思维和区域认知能力。

⑵借助小组合作、角色扮演等活动,提升信息整合能力和语言表达能力,形成科学的地理探究方法。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:结合实例,识别不同区域的植被类型,理解其分布的地域分异规律。

⑵综合思维:从 “环境影响植被,植被反作用于环境” 的双向关系,分析自然地理要素的相互作用。

⑶人地协调观:通过植被保护案例,认识植被在生态系统中的重要性,树立因地制宜、可持续发展的理念。

⑷地理实践力:通过模拟实地考察和方案设计,提升解决实际问题的能力。

二、课标教材分析

1.课标要求

“通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。”(人教版 2019 课标)

2.教材分析

本课是第五章第一节《植被》的核心内容,包括 “植被与环境”“森林”“草原与荒漠” 三部分。教材以植被为切入点,串联自然地理要素的相互作用,既是对气候、地形等知识的应用,也为后续 “土壤” 和 “自然地理环境的整体性” 奠定基础。

(三)教学重难点

1.重点:

⑴植被与环境的相互关系(气候对植被分布的影响,植被对环境的适应与改造)。

⑵森林、草原、荒漠的分布规律、形态特征及生态功能。

2.难点:

⑴结合地理图表分析植被分布的成因(如气候因子与植被类型的对应关系)。

⑵理解植被变化对生态环境的连锁影响(如森林破坏导致的荒漠化)。

三、学情分析

知识基础:学生已掌握气候类型分布、自然地理要素等基础知识,对植被概念有初步了解,但缺乏对 “植被与环境双向关系” 的深层理解。

能力特点:具备一定的图表阅读能力,但综合分析和知识迁移能力较弱;擅长小组合作,但在批判性思维和创新表达上需加强。

学习需求:对贴近生活的案例(如沙漠花海、本地植被)兴趣浓厚,渴望通过实践活动深化理解,但对抽象的地理原理(如植被垂直结构)理解存在困难。

情感态度:环保意识较强,但对植被保护的科学方法和实际行动缺乏认知,需通过案例渗透人地协调观。

四、教学过程设计

环节一:情景引入 —— 智利花海中的沙漠(5 分钟)

教师活动:

播放 “2023 年智利阿塔卡马沙漠花海” 视频,展示沙漠中繁花盛开的对比景观。

提问:“阿塔卡马沙漠被称为‘世界旱极’,为何会出现如此壮观的花海?这与植被和环境的关系有何联系?”

学生活动:

观察视频,结合已有知识猜想成因(如降水异常、植物种子休眠特性),自由发言。

设计意图:

通过震撼的视觉冲击和矛盾情境激发探究兴趣,建立 “植被分布受环境制约,同时具备适应性” 的初步认知,自然引出课题。

环节二:问题导学 —— 植被与环境的关系(8 分钟)

教师活动:

展示 “植被与环境关系” 概念图。

提出问题链:

环境(气候、地形、土壤)如何影响植被的分布和特征?

植被对环境有哪些反作用?举例说明。

结合教材 “植被垂直分层现象” 示意图,引导学生分析光照、热量、水分对植被结构的影响。

学生活动:

阅读教材 P82-83,分组讨论问题,结合生活经验(如校园植被疏密差异)举例说明,派代表分享。

设计意图:

通过问题链驱动深度学习,培养图文结合的分析能力,明确 “环境决定植被,植被反映环境” 的核心逻辑,为后续植被类型学习铺垫。

环节三:新知探究 —— 森林、草原与荒漠(15 分钟)

子任务 1:森林——湿润区的 “绿色水库”

教师活动:

展示 “世界森林分布地图”,标注热带雨林、亚热带常绿阔叶林、温带落叶阔叶林、亚寒带针叶林的分布区。

提问:“为什么赤道附近形成热带雨林,而中纬度大陆东岸形成常绿阔叶林?” 结合气候资料(如年降水量、气温曲线)对比分析植被特征(如叶片形态、群落结构)。

学生活动:

观察地图和景观图,填写表格(植被类型、分布区、气候特征、植被特征),小组竞赛完成填空,总结森林 “环境适应性” 的共性(如多雨区叶片宽大,少雨区叶片退化为针状)。

设计意图:

借助地图和数据,强化区域认知和综合思维,通过表格归纳突出知识结构化,理解 “气候→植被特征” 的因果关系。

子任务 2:草原与荒漠——干旱区的植被适应

教师活动:

展示 “亚欧大陆草原-荒漠分布图”,对比温带草原、热带草原、温带荒漠、热带荒漠的分布差异,播放 “骆驼刺根系”“仙人掌储水结构” 微视频.

提问:“草原和荒漠植被在形态上有哪些适应干旱的特征?”

学生活动:

观察视频,绘制 “植被形态适应干旱的特征” 思维导图(如草原植被根系发达、荒漠植被叶片退化为刺),结合教材案例分析人类活动(如过度放牧)对草原荒漠化的影响。

设计意图:

通过直观素材突破抽象概念,利用思维导图培养归纳能力,渗透 “人地协调观”,理解植被保护的现实意义。

环节四:深度学习 —— 植被与环境的双向作用(8 分钟)

教师活动:

提供案例:

一位探险者在其游记中这样写道:“……进入到森林之中,你仿佛来到一个梦幻王国。抬头看一看,只有满眼的长着奇异板根状的参天大树,不可思议的老茎杆上的花果、巨叶植物,根本看不到湛蓝的天空;低头望一望,眼前到处是苔藓、藤萝等。密不透风的林中潮湿闷热,脚下到处湿滑。叮叮作响的小溪、飞泻的瀑布无处不在;参天的大树、缠绕的藤萝、繁茂的花草树木汇聚成一座座美丽的绿色大迷宫,让人寸步难行……”

组织角色扮演:学生分别扮演 “气候学家”“土壤学家”“生物学家”,从不同角度分析植被对环境的作用(如保持水土、增加空气湿度、涵养水源)。

学生活动:

小组合作分析案例,结合教材 “植被的生态功能” 知识点,用地理术语表达观点(如 “植被覆盖率提高→蒸腾作用增强→局地降水增加”)。

设计意图:

通过角色扮演和跨学科视角,深化 “植被反作用于环境” 的理解,提升语言表达和合作能力,落实综合思维素养。

环节五:当堂应用 —— 图表分析与实践(5 分钟)

教师活动:

出示案例:

猴面包树,又称波巴布树,浑身是宝,主要分布在马达加斯加岛西南沿海(图甲)。猴面包树喜热、耐旱,适宜生长地区的年降水量为300-800毫米(图乙)。树干呈桶状,直径最大可达12米,木质疏松柔软(形似海绵),但树皮坚韧结实,根系发达。

提问:

根据图文信息说明猴面包树耐旱的原理。(①树干木质松软(形似海绵),利于湿季储水;②树干粗大,储水量大;③树皮坚实,不但利于储水,而且能够减少水分散失;④(相对于树干)树冠较小,枝叶较少,可以减少旱季水分蒸腾;⑤根系发达,利于旱季从很深的地下吸收地下水,所以抗旱能力强)

学生活动:

独立完成图表分析,举手发言,教师针对性点评,强调 “图文结合、因果关联” 的答题思路。

设计意图:

即时检验学习效果,强化图表解题技巧,培养 “用地理知识解释现实问题” 的能力。

环节六:归纳总结 —— 构建知识体系(3 分钟)

教师活动:

引导学生绘制 “植被与环境关系” 思维导图,板书核心框架(环境影响植被分布与特征→植被反作用于环境→三类植被的典型案例),强调 “整体性” 和 “差异性” 的地理思想。

学生活动:

自主梳理知识点,补充思维导图,同桌互查,提出疑惑问题,教师答疑。

设计意图:

通过可视化梳理,帮助学生构建逻辑清晰的知识网络,培养归纳概括能力,落实 “学为主体” 的理念。

环节七:拓展提升 —— 实践与创新(4 分钟)

教师活动:

布置开放性任务:“假设你是某市园林局工程师,需为城市绿化带选择植被类型,你会考虑哪些环境因素(气候、土壤、功能需求)?提出具体方案。”

学生活动:

结合本地气候特点(如温带季风气候区),分组讨论植被选择(如落叶阔叶林与常绿灌木搭配),简要陈述方案。

设计意图:

联系生活实际,将地理知识转化为实践能力,强化人地协调观,为课后分层作业做铺垫。

五、教学板书设计

六、分层作业设计

1.基础题(必做)

⑴完成教材 P85“活动题”:分析红树林植物特征的环境适应性。

⑵绘制 “世界主要植被类型与气候区对应表”,标注典型地区。

2.提高题(选做)

⑴搜集资料:对比 “我国南方茶园” 与 “西北胡杨林” 的植被特征,分析其与环境的适应性。

⑵结合 “碳中和” 目标,撰写短文:《森林如何助力应对气候变化?》(200 字以上)。

3.实践题(拓展)

⑴实地调查本地植被(如公园、校园),记录类型、分布及生长状况,分析其与当地气候、土壤的关系,撰写简易调查报告。

⑵参与 “植被保护” 公益活动(如植树、宣传海报设计),拍照记录并分享感悟。

七、教学反思

1.成功亮点:

⑴情景引入通过 “沙漠花海” 的矛盾现象激发探究欲,有效调动学生兴趣;

⑵角色扮演和小组讨论促进深度学习,学生在案例分析中自然渗透人地协调观;

⑶分层作业兼顾基础性与实践性,满足不同学生需求,强化地理实践力。

2.改进方向:

⑴部分学生在图表分析中对 “气候数据转化为植被特征” 仍有困难,需在后续课程中增加针对性训练;

⑵深度学习环节时间稍紧,个别小组讨论不够充分,下次可优化时间分配,确保全员参与。

3.未来设想:

结合本地植被资源(如森林公园、湿地)开展实地考察,让学生通过观察、记录、分析,进一步理解植被与环境的关系,真正实现 “地理学习从课堂走向生活”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里