人教版八年级下册第一单元第二课我的母亲课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级下册第一单元第二课我的母亲课件(21张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 289.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。我的母亲

胡适第一课时烛光里的妈妈

妈妈我想对您说, 话到嘴边又咽下, 妈妈我想对您笑, 眼里却点点泪花。 噢妈妈, 烛光里的妈妈, 您的黑发泛起了霜花, 噢妈妈, 烛光里的妈妈, 您的脸颊印着这多牵挂。 噢妈妈, 烛光里的妈妈, 您的腰身倦得不再挺拔, 妈妈,烛光里的妈妈, 您的眼睛为何失去了光华, 妈妈呀,女儿已长大, 不愿意牵着您的衣襟走过春秋冬夏, 噢妈妈相信我, 女儿自有女儿的报答。祝愿天下的母亲教学目标

【知识与技能】

1.整体感知课文内容,理清文章脉络,体会作者感情。

2.学习运用具体事例来表现人物品格特点的写法。

【过程与方法】

布置预习,通过阅读有关胡适的传记,了解文章作者常识及写作背景。

【情感、态度与价值观】

体会母爱的伟大,感受作者对母亲无限的怀念之情。积 累 字 词文绉绉( ):

穈( )

庶( )祖母:

翳( ):

zhōuméishù yì形容人谈吐,举止文雅的样子旧时称祖父的妾眼睛角膜病变后留下的疤痕走近作者 胡适( 1891-1962),现代作家、学者,字适之,安徽绩溪人。曾提倡文学改革,是新文化运动的著名人物。1920年创作了第一部新诗集《尝试集》。五四运动前后曾任《新青年》杂志编辑,为新文化运动著名人物,也是最早尝试白话新诗的创作者之一。曾任北京大学文学院院长、北京大学校长、台湾“中央研究院”院长等职。著有《胡适文存》、《胡适文存》二集、《胡适文存》三集、《胡适论学近著》、《白话文学史》(上)、《中国哲学史大纲》(卷上)等。

走近母亲1、文章的主要内容是什么?请用简洁的语言概述。

2、小组交流,理清文章结构层次。 文章是作者中年时对自己人生历程的回顾,写了自己童年至少年时代在母亲的严格要求和深情关爱下成长的几件事。第一部分(1—3段):介绍我小时候的情况。第二部分(4—12段):回忆我的母亲。第三部分(13段):感谢母亲,总结全文。认识母亲1、通读课文,感知内容

【默读课文】先请同学们默读课文,想想课文围绕母亲写了哪些事。

2、精读课文,概括形象

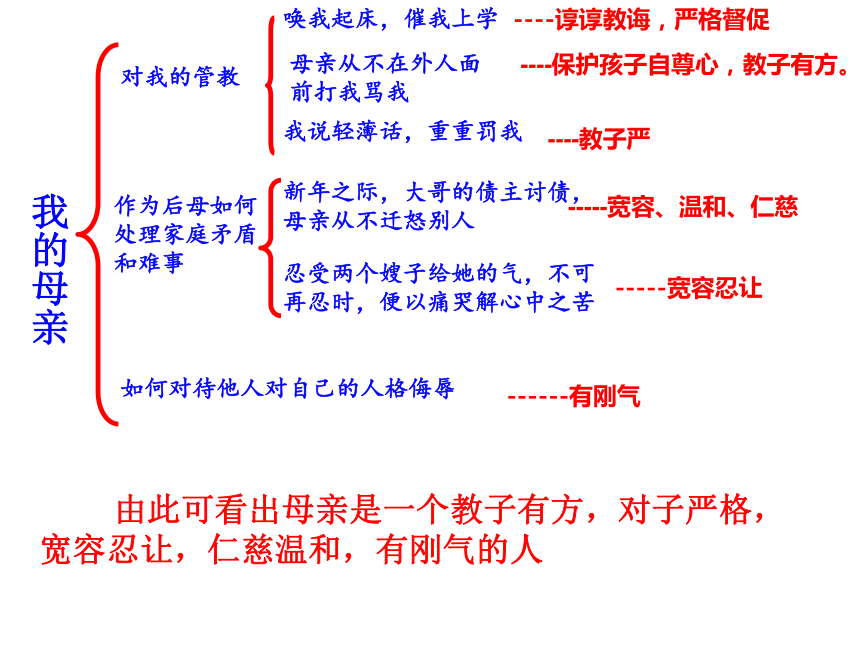

【跳读课文】请同学们跳读相关写母亲的事情,合作讨论一下,这些事情分别表现了母亲怎样的性格。3、再读课文:请用简洁的语言说说母亲是怎样的人。我的母亲对我的管教唤我起床,催我上学母亲从不在外人面前打我骂我我说轻薄话,重重罚我作为后母如何处理家庭矛盾和难事新年之际,大哥的债主讨债,母亲从不迁怒别人忍受两个嫂子给她的气,不可再忍时,便以痛哭解心中之苦如何对待他人对自己的人格侮辱----谆谆教诲,严格督促----保护孩子自尊心,教子有方。----教子严-----宽容、温和、仁慈-----宽容忍让------有刚气 由此可看出母亲是一个教子有方,对子严格,宽容忍让,仁慈温和,有刚气的人4、回读课文,品味情感 (1)、通读课文,我们从文章的叙写的事情中感受到一份深沉含蓄的感情。这是一份宽广的、持久的母子之爱,请同学们自由朗读课文,体会这种情感。

(2)、请同学们齐读课文最后一部分,说说母亲对我的影响是怎样的,作者想起母亲时,有着怎样的感情。作者每每想起母亲时,总怀着对母亲深切怀念、感激、敬爱的情感。课堂小结,回顾梳理 本文先介绍“我的小时候的情况”,接着回忆母亲,结尾感谢母亲,总结全文。作者在叙写中让我们认识了母亲对儿子严格又慈祥,对他人宽容、善良、温和,同时做人很有“刚气”的美好品质。作者怀着深深的敬意和感激,记下了自己的母亲这可亲可敬的美好形象,唱出了一支深情的颂歌。再见!我的母亲

胡适第二课时教学目标

【知识与技能】

1.学习本文真切、质朴、极有分寸感的语言之中蕴涵深情的语言风格。

2.理清文章深层的内涵和写作方法。

【过程与方法】

1.通过品味含义丰富的语句,学习文章的语言风格。

2.精读课文,深入理解文义,师生合作探究写法。

【情感、态度与价值观】

感受亲情,激起心灵的共鸣,激发对母亲的热爱之情,然后引导他们关心家庭,关心父母。 上节课通过整体感知文章内容,我们感受到作者对母亲深切的怀念,可是文章并没有太多直接抒情的段落,那么这种感情是如何体现的?请同学们自由朗读课文,然后合作探究讨论。回顾导入,朗读课文

作者对母亲的情感流露在字里行间,作者用真切、质朴的语言表达了对母亲的深切怀念和敬爱之情。接下来我们就一起来品味文章的语言特点。

品味语言,理解感情 1.请学生默读课文,自主合作探究,找出包含作者对母亲感激之情的句子,谈谈自己的体会。 (1)“每天天刚亮时,我母亲就把我喊醒,叫我披衣坐起。我从不知道她醒来坐了多久了。"以童年的视角回忆往事,如实道来,暗含对母亲的敬仰与感激。

(2)“有一夜她把我叫醒,她真用舌头舔我的病眼。”此处的一个“真”意味深长,让我体会到母亲除了“教之严”之外的“爱之慈”,一个“真”表示出乎意料,一是仅仅听说而已,不一定可靠,母亲却信以为真,这是爱子心切,其心之急可知;二是也不顾讲不讲卫生了,也不管病眼是否会影响到自己,恨不能让自己代替儿子受苦,这是护子情深,其情之诚可知。一个“真”字也表现了作者对母亲一片苦心的体谅和理解。2.请结合上下文,品味下面语句中加点词语的分寸感。(1)用“不能不”双重否定,表达了作者对“打了一点底子”的肯定,但“不能不”这一能愿动词的双重否定表达一种主观上的肯定,因而有主观认为之意,这样既表明了态度,又不显得断然和绝对。

(2)说自己“混”了二十多年,表现了作者谦逊的态度。尽管作者当时已是文化名人,而且这一“混”字与下句“没有一个人管束过我”有暗接之妙。“我”在人海里“混”,应该有人来管束“我”,但却没有,表达了作远离母亲之后对母亲的怀想;没有一个人管束过“我”,“我”还能在人海里“混”了二十多年,说明了母亲给“我”的教益是多么大。

(3)事实上,作者的“好脾气”“待人接物的和气”“宽恕人”“体谅人”的性格品德是有口皆碑的,但是在说到这些美德时,前面都加了“如果”这一表假设的词语,意在表明只是一种假设,而不是自己已经具备了这些美德,表现了作者不溢美、不自夸的品格。精读文章,探究写法 请学生精读课文,深刻理解文章,合作探究下列问题:

1.阅读课文前三段,想一想这部分内容只有一句提及母亲,而其他内容好像与课文内容没有什么关系,作者这样安排行文结构的用意是什么。开篇作者用三段文字写童年的性格特点和给自己留下深刻印象的往事,交代了这些内容之后,作者笔锋一转,但又水到渠成地把“母亲”推到了文章的中心:“但这九年的生活,除了读书看书之外,究竟给了我一点儿做人的训练。在这一点上,我的恩师就是我的慈母。”可见前三段实在不是闲笔,这样写不仅为写母亲起到了很好的铺垫作用,而且与文末抒情议论相呼应。 2.作者主要写母亲是他的恩师,为什么除了写母亲怎样训导他以外,还花了大量的笔墨写母亲与家人相处的情形? 写母亲与家人相处的情形,是为了体现母亲平时的待人接物以及这些对我的影响。写她以身示范对我的耳濡目染,潜移默化地教育和影响,这不仅写母亲对我的“言教”,更写了母亲对我的“身教”。 联系生活,评说母亲 1.文中的母亲对儿子严中有爱,待人宽容温和,这些都深深地影响了作者。学习了本文,你是怎样理解和看待作者母亲为人、教子的方式的?请结合课文内容,联系生活经历谈谈。 2.文章用真切朴实的语言写出了一位母亲对儿子的深远影响,你在生活中或许也积累了许多赞美母亲、歌颂母爱的诗词,请你说说有关母亲的名言或诗句。作者母亲为人方面,主要是克己谦让,宽容善待,和睦仁慈;而在教子方面,主要表现为严格,有时过于严厉。这是由于旧社会的妇女把“相夫教子”作为“天职”和美德。而对于作者母亲来说,深感教子的责任更加重大。她所敬重的丈夫过早地去世,对孩子的教育责任全部落在自已身上,同时孩子是她精神生活的全部,也是她对未来生活的全部寄托,还有如何才能对得住她去世的丈夫,等等。正是这诸多原因,她容不得孩子有一点坏毛病,生怕他不争气。所以,她对孩子的教育格外深细而严格。课堂小结,回顾梳理 通过本堂课的学习,我们学习了本文语言朴实,自然而又蕴涵着真挚感情的语言风格,同时我们也通过精读探究学习了文章铺垫和对比的写作方法。这些我们在写作中都应该好好借鉴,“母亲”是我们熟悉而又陌生的话题,请同学们借鉴文章的这些写法,去写写我们的母亲。再见!

胡适第一课时烛光里的妈妈

妈妈我想对您说, 话到嘴边又咽下, 妈妈我想对您笑, 眼里却点点泪花。 噢妈妈, 烛光里的妈妈, 您的黑发泛起了霜花, 噢妈妈, 烛光里的妈妈, 您的脸颊印着这多牵挂。 噢妈妈, 烛光里的妈妈, 您的腰身倦得不再挺拔, 妈妈,烛光里的妈妈, 您的眼睛为何失去了光华, 妈妈呀,女儿已长大, 不愿意牵着您的衣襟走过春秋冬夏, 噢妈妈相信我, 女儿自有女儿的报答。祝愿天下的母亲教学目标

【知识与技能】

1.整体感知课文内容,理清文章脉络,体会作者感情。

2.学习运用具体事例来表现人物品格特点的写法。

【过程与方法】

布置预习,通过阅读有关胡适的传记,了解文章作者常识及写作背景。

【情感、态度与价值观】

体会母爱的伟大,感受作者对母亲无限的怀念之情。积 累 字 词文绉绉( ):

穈( )

庶( )祖母:

翳( ):

zhōuméishù yì形容人谈吐,举止文雅的样子旧时称祖父的妾眼睛角膜病变后留下的疤痕走近作者 胡适( 1891-1962),现代作家、学者,字适之,安徽绩溪人。曾提倡文学改革,是新文化运动的著名人物。1920年创作了第一部新诗集《尝试集》。五四运动前后曾任《新青年》杂志编辑,为新文化运动著名人物,也是最早尝试白话新诗的创作者之一。曾任北京大学文学院院长、北京大学校长、台湾“中央研究院”院长等职。著有《胡适文存》、《胡适文存》二集、《胡适文存》三集、《胡适论学近著》、《白话文学史》(上)、《中国哲学史大纲》(卷上)等。

走近母亲1、文章的主要内容是什么?请用简洁的语言概述。

2、小组交流,理清文章结构层次。 文章是作者中年时对自己人生历程的回顾,写了自己童年至少年时代在母亲的严格要求和深情关爱下成长的几件事。第一部分(1—3段):介绍我小时候的情况。第二部分(4—12段):回忆我的母亲。第三部分(13段):感谢母亲,总结全文。认识母亲1、通读课文,感知内容

【默读课文】先请同学们默读课文,想想课文围绕母亲写了哪些事。

2、精读课文,概括形象

【跳读课文】请同学们跳读相关写母亲的事情,合作讨论一下,这些事情分别表现了母亲怎样的性格。3、再读课文:请用简洁的语言说说母亲是怎样的人。我的母亲对我的管教唤我起床,催我上学母亲从不在外人面前打我骂我我说轻薄话,重重罚我作为后母如何处理家庭矛盾和难事新年之际,大哥的债主讨债,母亲从不迁怒别人忍受两个嫂子给她的气,不可再忍时,便以痛哭解心中之苦如何对待他人对自己的人格侮辱----谆谆教诲,严格督促----保护孩子自尊心,教子有方。----教子严-----宽容、温和、仁慈-----宽容忍让------有刚气 由此可看出母亲是一个教子有方,对子严格,宽容忍让,仁慈温和,有刚气的人4、回读课文,品味情感 (1)、通读课文,我们从文章的叙写的事情中感受到一份深沉含蓄的感情。这是一份宽广的、持久的母子之爱,请同学们自由朗读课文,体会这种情感。

(2)、请同学们齐读课文最后一部分,说说母亲对我的影响是怎样的,作者想起母亲时,有着怎样的感情。作者每每想起母亲时,总怀着对母亲深切怀念、感激、敬爱的情感。课堂小结,回顾梳理 本文先介绍“我的小时候的情况”,接着回忆母亲,结尾感谢母亲,总结全文。作者在叙写中让我们认识了母亲对儿子严格又慈祥,对他人宽容、善良、温和,同时做人很有“刚气”的美好品质。作者怀着深深的敬意和感激,记下了自己的母亲这可亲可敬的美好形象,唱出了一支深情的颂歌。再见!我的母亲

胡适第二课时教学目标

【知识与技能】

1.学习本文真切、质朴、极有分寸感的语言之中蕴涵深情的语言风格。

2.理清文章深层的内涵和写作方法。

【过程与方法】

1.通过品味含义丰富的语句,学习文章的语言风格。

2.精读课文,深入理解文义,师生合作探究写法。

【情感、态度与价值观】

感受亲情,激起心灵的共鸣,激发对母亲的热爱之情,然后引导他们关心家庭,关心父母。 上节课通过整体感知文章内容,我们感受到作者对母亲深切的怀念,可是文章并没有太多直接抒情的段落,那么这种感情是如何体现的?请同学们自由朗读课文,然后合作探究讨论。回顾导入,朗读课文

作者对母亲的情感流露在字里行间,作者用真切、质朴的语言表达了对母亲的深切怀念和敬爱之情。接下来我们就一起来品味文章的语言特点。

品味语言,理解感情 1.请学生默读课文,自主合作探究,找出包含作者对母亲感激之情的句子,谈谈自己的体会。 (1)“每天天刚亮时,我母亲就把我喊醒,叫我披衣坐起。我从不知道她醒来坐了多久了。"以童年的视角回忆往事,如实道来,暗含对母亲的敬仰与感激。

(2)“有一夜她把我叫醒,她真用舌头舔我的病眼。”此处的一个“真”意味深长,让我体会到母亲除了“教之严”之外的“爱之慈”,一个“真”表示出乎意料,一是仅仅听说而已,不一定可靠,母亲却信以为真,这是爱子心切,其心之急可知;二是也不顾讲不讲卫生了,也不管病眼是否会影响到自己,恨不能让自己代替儿子受苦,这是护子情深,其情之诚可知。一个“真”字也表现了作者对母亲一片苦心的体谅和理解。2.请结合上下文,品味下面语句中加点词语的分寸感。(1)用“不能不”双重否定,表达了作者对“打了一点底子”的肯定,但“不能不”这一能愿动词的双重否定表达一种主观上的肯定,因而有主观认为之意,这样既表明了态度,又不显得断然和绝对。

(2)说自己“混”了二十多年,表现了作者谦逊的态度。尽管作者当时已是文化名人,而且这一“混”字与下句“没有一个人管束过我”有暗接之妙。“我”在人海里“混”,应该有人来管束“我”,但却没有,表达了作远离母亲之后对母亲的怀想;没有一个人管束过“我”,“我”还能在人海里“混”了二十多年,说明了母亲给“我”的教益是多么大。

(3)事实上,作者的“好脾气”“待人接物的和气”“宽恕人”“体谅人”的性格品德是有口皆碑的,但是在说到这些美德时,前面都加了“如果”这一表假设的词语,意在表明只是一种假设,而不是自己已经具备了这些美德,表现了作者不溢美、不自夸的品格。精读文章,探究写法 请学生精读课文,深刻理解文章,合作探究下列问题:

1.阅读课文前三段,想一想这部分内容只有一句提及母亲,而其他内容好像与课文内容没有什么关系,作者这样安排行文结构的用意是什么。开篇作者用三段文字写童年的性格特点和给自己留下深刻印象的往事,交代了这些内容之后,作者笔锋一转,但又水到渠成地把“母亲”推到了文章的中心:“但这九年的生活,除了读书看书之外,究竟给了我一点儿做人的训练。在这一点上,我的恩师就是我的慈母。”可见前三段实在不是闲笔,这样写不仅为写母亲起到了很好的铺垫作用,而且与文末抒情议论相呼应。 2.作者主要写母亲是他的恩师,为什么除了写母亲怎样训导他以外,还花了大量的笔墨写母亲与家人相处的情形? 写母亲与家人相处的情形,是为了体现母亲平时的待人接物以及这些对我的影响。写她以身示范对我的耳濡目染,潜移默化地教育和影响,这不仅写母亲对我的“言教”,更写了母亲对我的“身教”。 联系生活,评说母亲 1.文中的母亲对儿子严中有爱,待人宽容温和,这些都深深地影响了作者。学习了本文,你是怎样理解和看待作者母亲为人、教子的方式的?请结合课文内容,联系生活经历谈谈。 2.文章用真切朴实的语言写出了一位母亲对儿子的深远影响,你在生活中或许也积累了许多赞美母亲、歌颂母爱的诗词,请你说说有关母亲的名言或诗句。作者母亲为人方面,主要是克己谦让,宽容善待,和睦仁慈;而在教子方面,主要表现为严格,有时过于严厉。这是由于旧社会的妇女把“相夫教子”作为“天职”和美德。而对于作者母亲来说,深感教子的责任更加重大。她所敬重的丈夫过早地去世,对孩子的教育责任全部落在自已身上,同时孩子是她精神生活的全部,也是她对未来生活的全部寄托,还有如何才能对得住她去世的丈夫,等等。正是这诸多原因,她容不得孩子有一点坏毛病,生怕他不争气。所以,她对孩子的教育格外深细而严格。课堂小结,回顾梳理 通过本堂课的学习,我们学习了本文语言朴实,自然而又蕴涵着真挚感情的语言风格,同时我们也通过精读探究学习了文章铺垫和对比的写作方法。这些我们在写作中都应该好好借鉴,“母亲”是我们熟悉而又陌生的话题,请同学们借鉴文章的这些写法,去写写我们的母亲。再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》