2025年春甘肃省武威第二十中学七年级历史下册新部编版期中模拟练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年春甘肃省武威第二十中学七年级历史下册新部编版期中模拟练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2025年春甘肃省武威第二十中学七年级历史下册新部编版期中模拟练习题

一、选择题(共60分)

1.(本题3分)含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窖口径最大的达18米,最深达12米。这反映出隋朝( )

A.疆域辽阔 B.社会经济发展,国力强盛

C.顺应了统一多民族国家的历史发展趋势 D.加强中央集权提高了行政效率

2.(本题3分)《贞观政要》载,贞观初,太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”以下措施最符合这一治国理念的是( )

①轻徭薄赋,鼓励农业生产 ②虚心纳谏,积极整顿吏治

③减省刑罚,减轻农民负担 ④知人善任,完善进士科考

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.(本题3分)以下史事与下图相关的是( )

唐朝对外主要交通路线示意图

A.张骞通西域 B.鉴真东渡日本

C.郑和下西洋 D.海上丝绸之路

4.(本题3分)唐朝中后期,朝政黑暗,翰林学士刘允章认为,国家有“终年聚兵”“蛮夷炽兴”“权豪奢僭”“大将不朝”“广造佛寺”“贿赂公行”“长吏残暴”“赋役不等”“食禄人多而输税人少”等现实问题。其中“大将不朝”被史学界公认为唐朝灭亡的主要原因之一,其指向的问题是( )

A.皇权腐朽 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.外戚专政

5.(本题3分)历史学习强调“论从史出,史论结合”。下面表格列出的史实能够证明( )

唐朝时 唐穆宗长庆年间,唐蕃订立友好盟约,立“唐蕃会盟碑”。

元朝时 1264年,忽必烈设立总制院,统辖吐蕃之地,1288年更名为宣政院。

清朝时 1727年,设置驻藏大臣;1793年颁布《钦定藏内善后章程》29条,规范了西藏地方行政体制和法规等。

A.西藏自古以来就是中国领土

B.元世祖时就对西域进行了有效管辖

C.唐朝时西藏正式归属中央政府

D.西藏地区隶属中央政府管辖已有上千年的历史

6.(本题3分)在中亚、西亚和非洲等地出土了隋唐的铜镜、钱币和瓷器。在我国新疆、陕西、河南等地发现的隋唐时期的外国钱币也很多,如东罗马金币、阿拉伯金币、日本钱币等。这反映了隋唐时期( )

A.铸币技术先进 B.中外交流频繁 C.瓷器应用广泛 D.国家实力强盛

7.(本题3分)唐都长安城既是政治中心,又是文化荟萃之地,由宫城(皇帝居住及处理朝政处)、皇城(政府机关所在地)和郭城(居民区和商业区)三部分组成。如图《步辇图》描绘唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的场景可能发生在长安城的( )

A.宫城 B.皇城 C.郭城 D.外城

8.(本题3分)《宋会要·职官》记载:“天子耳目,寄于台谏。”王安石变法期间,时任御史中丞的吕诲上疏弹劾王安石,疏中不乏“大奸似忠,大诈似信”“外示朴野,中藏巧诈,骄骞慢上,阴贼害物”等言。这一现象表明( )

A.台谏制度出现异化 B.台谏势力迅速膨胀

C.权力制衡局面形成 D.监察制度趋于完善

9.(本题3分)下图为辽代墓葬中壁画《备茶图》,观察壁画:茶炉旁是一契丹装束男子,方桌上放着各种茶具。尽管辽地并不产茶,但壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响。这一考古发现最能证明宋辽时期( )

A.畜牧业生产的发展状况 B.海外贸易的兴盛

C.民族矛盾得到的缓和 D.民族文化的交融

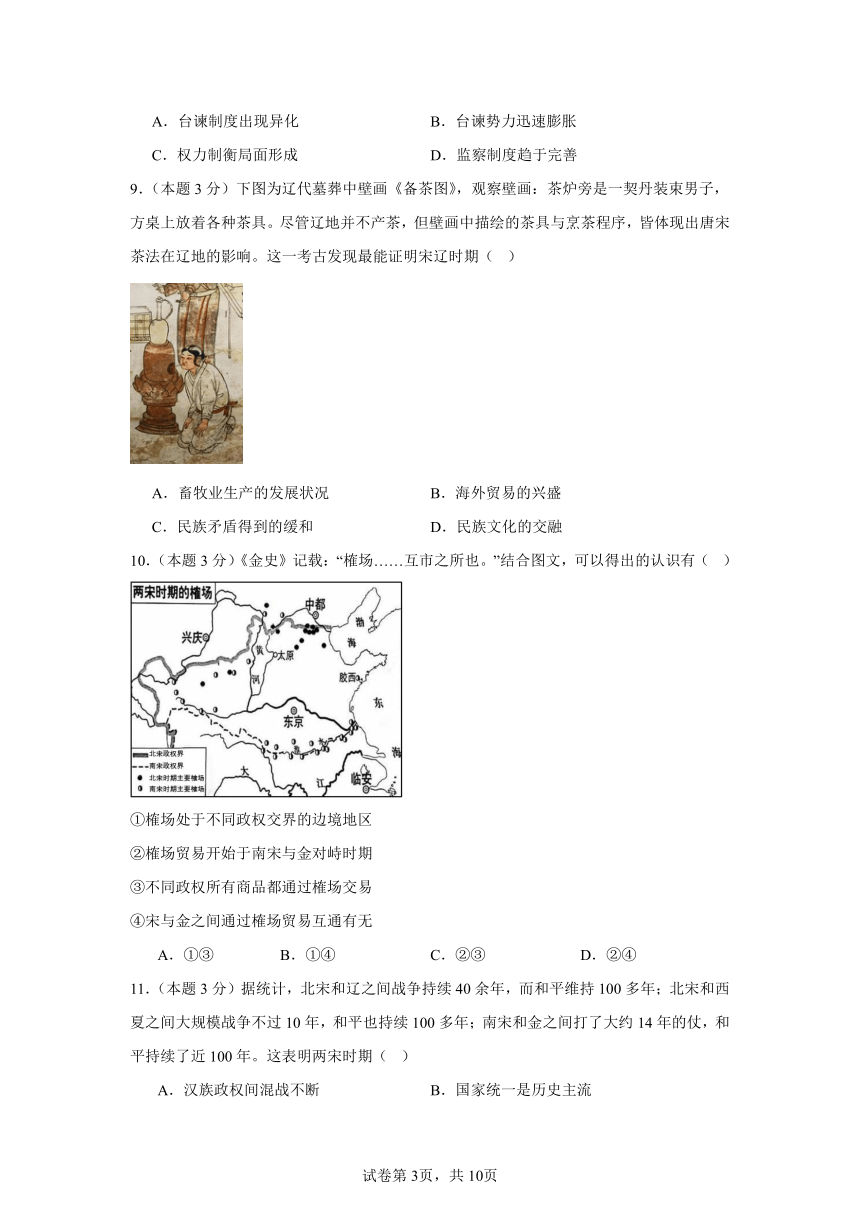

10.(本题3分)《金史》记载:“榷场……互市之所也。”结合图文,可以得出的认识有( )

①榷场处于不同政权交界的边境地区

②榷场贸易开始于南宋与金对峙时期

③不同政权所有商品都通过榷场交易

④宋与金之间通过榷场贸易互通有无

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

11.(本题3分)据统计,北宋和辽之间战争持续40余年,而和平维持100多年;北宋和西夏之间大规模战争不过10年,和平也持续100多年;南宋和金之间打了大约14年的仗,和平持续了近100年。这表明两宋时期( )

A.汉族政权间混战不断 B.国家统一是历史主流

C.和平依然是时代主流 D.王朝并立且政权对峙

12.(本题3分)忽必烈曾派专使探察黄河源头,并指出:“(河源之地)汉唐所不能悉其源,今为吾地,朕欲极其源之所出。”专使一行对黄河源头进行全面的国土资源调查,包括地貌、气候、动植物、人口聚落等,都作了详尽记录。这表明元代统治者( )

A.延续了前代崇文抑武的理念 B.重视水利工程建设

C.因疆域扩大更新了地理认知 D.重视科学技术发展

13.(本题3分)《元史》记载,云南行省长官“教民播种,为陂池以备水旱,创建孔子庙、明伦堂,购经史,授学田,由是(当地)文风稍兴”。云南行省下辖37路、2府,多用土官任职,可世袭。由此可知元朝( )

A.道路交通非常发达 B.改土归流取得成效

C.边疆管理因地制宜 D.广开言路整顿吏治

14.(本题3分)从西晋八王之乱、十六国到南朝时期,长江中下游社会经济在原有基础上迅速发展;五代十国的割据局面刺激了南方区域经济的发展;宋金对峙时期,北方人民大量南迁,这促进南方的开发。这些现象反映出,影响南方开发的因素是( )

A.北方地区战乱频繁 B.南方自然条件优越

C.南方统治者的重视 D.各族人民共同努力

15.(本题3分)《东京梦华录》记载:“自州桥南去,当街水饭、炖肉、干脯。王楼前獾儿、野狐肉、脯鸡、梅家、鹿家鹅、鸭、鸡、兔、肚肺、鳝鱼……每个不过十五文。曹家从食。至朱雀门,旋煎羊白肠……红丝……姜辣萝卜”等各类小吃不计其数,丰富多彩。材料反映了宋朝( )

A.商品经济繁荣 B.市民生活富裕 C.奢靡之风盛行 D.社会阶层分化

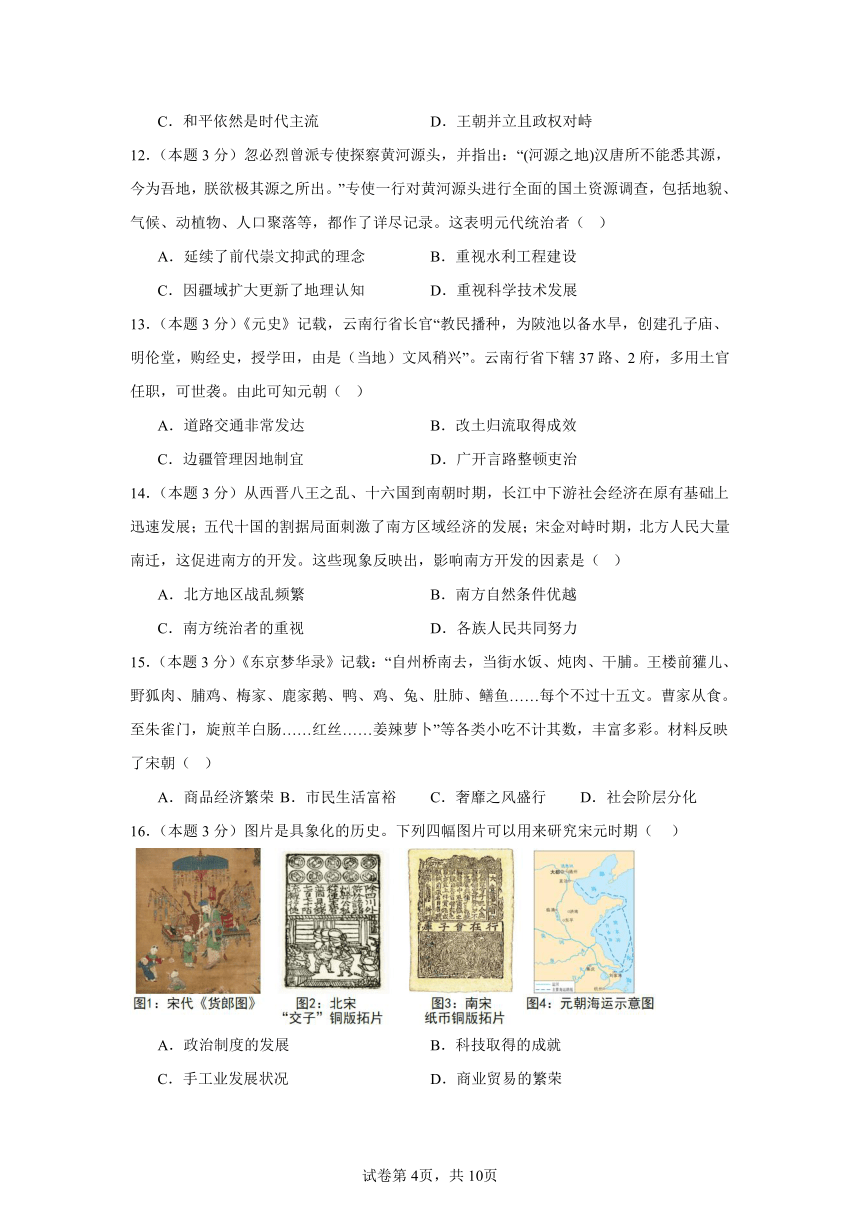

16.(本题3分)图片是具象化的历史。下列四幅图片可以用来研究宋元时期( )

A.政治制度的发展 B.科技取得的成就

C.手工业发展状况 D.商业贸易的繁荣

17.(本题3分)“南海一号”是南宋初期一艘向海外运送瓷器时失事的木质沉船,1987年被发现于广东阳江海域。目前,沉船中已出水2 000多件完整瓷器,这批瓷器具有浓郁的阿拉伯等异域风情,被认为是宋代接受海外订货来样加工的产品。这一发现可以用来研究( )

A.陆上丝路的路线 B.欧洲城市的兴起

C.中外文明的交流 D.航海技术的发展

18.(本题3分)某历史学习小组收集了以下城市图片,他们探究的主题是( )

A.宋元时期重庆文化艺术方面的成果

B.宋元时期重庆经济的发展水平

C.宋元时期重庆佛教思想的传播

D.宋元时期重庆雕刻技术的发展过程

19.(本题3分)在中世纪早期,欧洲船只往往只能在沿岸航行,难以冒险进入海洋深处,然而,指南针的出现改变了这一局面。它使航海者能够准确地判断船只的方向,摆脱了对于天文导航的依赖。这说明指南针( )

A.改变了中西方交往方式 B.提高了人们的生活水平

C.推动了航海事业的发展 D.促进了世界经济的发展

20.(本题3分)距今约4300-4000年的陶寺古城遗址中发现了有可能是观测天象,确定节气的观象台;汉武帝时期制定的《太初历》,首次把二十四节气纳入以指导农业生产活动;宋朝科学家沈括创制了历法“十二气历”,用于安排农事。中国农历至今仍能指导农业生产。其发展历程印证了中华文化( )

A.兼收并蓄,博采众长 B.源远流长,继承创新

C.崇尚自然,天人合一 D.成就辉煌,价值独特

二、材料题(共40分)

21.(本题6分)阅读材料,回答问题。

材料一 胡之名,初本专指匈奴,后为北族通称,以其形貌相同,不可无以为别,故以方位冠之。乌丸、鲜卑之先,称为东胡是也。其后循是例,施诸西北,则曰西胡,曰西域胡……其居地可以屡迁,俗尚亦易融合,惟形貌之异,卒不可泯,故匈奴、乌丸、鲜卑等,入中国后,胡名遂隐,惟西域人则始终蒙是称焉。

——摘编自吕思勉《读史札记·胡考》

材料二

君不闻胡笳声最悲,紫髯绿眼胡人吹。——岑参《胡笳歌送颜真卿使赴河陇》铁马长鸣不知数,胡人高鼻动成群。 ——杜甫《黄河》紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞。 ——白居易《西凉伎》

材料三 沙陀族建立的后唐、后晋与后汉王朝,并未带来严重的种族歧视与压迫,反而历经摸爬滚打促成了各民族的融汇。恰恰在这一时期之后,所谓“蕃兵胡将”问题,河北、河东地区的“胡化”问题,不再成为纳入士大夫视野的严重问题。活动在中原地区的沙陀、粟特、回鹘等民族,有许多就地融入了汉族社会。

——摘编自邓小南《论五代宋初“胡/汉”语境的消解》

(1)根据材料一,指出称“胡”的民族具体有哪些?分析“胡”由北族通称变成仅指西域人的原因。

(2)提取材料二中可以相互印证的历史信息。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述五代宋初“胡”“汉”观念有何变化?

22.(本题6分)阅读材料,回答问题。

材料一 中国犁在古代长期处于世界领先水平,除了曲面犁壁,良好的结构也是中国犁优于世界其他国家的各种犁的因素。中国犁使用可调节杆,改变犁梢犁片与犁梁之间的距离,可精确地调节犁地的深度。中国带有曲面铁犁壁的犁在唐代传入日本,并对日本的农业生产产生了长期的影响。

——《中国犁、耧的西传与影响》

——《人类经济万年史》

材料二 9世纪后欧洲的重犁得到推广,犁头能够有效将深层地块翻过来,重犁的底座宽大、木轮沉重,这些设计使得其能够翻腾稠粘的土壤,翻出垄沟,提高了农业生产效率。但是犁壁和犁铧不能相互紧密贴合,杂草和泥土会夹在缝隙中,耕作时犁地的人不得不隔几分钟就停下来,用棍子清除犁上的泥土和杂草,效率远不及中国的传统耕犁。

(1)据材料一和材料二,对比中国犁和欧洲犁的异同点。

(2)据两则材料并结合所学知识,指出农业生产工具对社会发展的影响。

(3)请再举一例我国古代先进的农业生产工具。

23.(本题6分)统一多民族国家的形成和发展是中国古代历史上的一个重要现象。阅读材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:元朝疆域辽阔,“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”,并在海南岛设立琼州路,隶属湖广行省,加强对南海诸岛及贸易航线的控制。

——据网络资料整理

材料二:

秦半两钱 唐开元通宝 契丹货币 西夏货币

材料三:中国历史是一个连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强。自春秋战国至清前期,虽曾经了三次社会大分裂,但最终还是走向了秦汉、隋唐和元明清三次大统一。统一的时间越来越长,统一的规模越来越大,统一的制度基础越来越坚实。

——赵毅《统一与分裂:中国历史的启示》

(1)根据材料一,指出元朝为有效治理辽阔的疆域,创立了什么行政制度?并结合所学知识分析元朝将海南岛纳入琼州路管辖,并重视南海诸岛的举措对统一多民族国家的积极意义。

(2)材料二中的“秦半两钱”和“唐开元通宝”均为圆形方孔设计,而契丹、西夏货币虽形制相似,却带有本民族文字。这一现象反映了中国古代民族关系怎样的特点。

(3)综合三则材料并结合所学知识,概括中国古代推动统一多民族国家巩固、发展的主要因素。

24.(本题6分)阅读材料,回答问题。

材料一:大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。

——《日本书纪》

材料二:我先发愿,若不至天竺终不东归一步。今何故来?宁可就西而死,岂归东而生!

——玄奘

是为法事也,何惜生命?诸人不去,我即去耳。

——鉴真

材料三:唐代的对外开放是多方位的……对外文化开放具有“大出大进”的特点。所谓“大出”是指唐代文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区;所谓“大进”是指唐代吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄。

——张国刚《唐代对外开放的回视与审思》

(1)唐朝时期中日两国交流频繁,日本派到中国的使团被称为什么?根据材料一并结合所学判断,这些使团来中国的目的是什么?

(2)从材料二的名言中,你可以感受到玄奘和鉴真具有哪些共同的优秀品质?

(3)根据材料三分析唐朝的“大进大出”产生了怎样的影响?(不得照抄材料)

25.(本题8分)民族交往、交流、交融是中华民族自我完善发展的强大推力,我国各民族在交往中加深了解,在交流中取长补短,在交融中和谐共赢。阅读下列材料,回答问题。

材料一

时期 内容 影响

北魏 迁都到洛阳,实行汉化政策 A

材料二 三国两晋南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。但正是在这一时期,各族之间加强了交往交流交融,区域的开发,尤其是江南地区经济的发展,科技文化的显著进步,都为统一局面的重新出现奠定了基础。

——摘编自统编《中国历史》七年级上册

材料三 如下

《步辇图》(局部)描绘了唐太宗接见松赞干布的求婚使者的场面

——摘编自统编《中国历史》七年级下册

(1)结合所学写出材料一的历史事件 并答出A 处的内容。

(2)依据材料二概括,三国两晋南北朝的政治、民族关系具有什么特点

(3)结合所学回答材料三的历史事件是什么

(4)综上所述,概括促进民族交融的方式有哪些

26.(本题8分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相,可以为公卿,可以参政的机会我国的这一制度对西方近代文官考试制度的形成产生了较大影响,有人称它为中国古代的“第五大发明”。

——徐中约《中国近代史》

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

——杜甫《忆昔二首》

材料三 中国被称为“诗的国度”,而诗之盛者莫过于唐。 《全唐诗》收录的诗作有48000多首。唐诗内容既涉及政治、经济、宗教,又涉及亲情、友谊、怀古、山水、田园。唐诗作者中既有帝王将相,也有贩夫走卒、外国人。

——摘编自陈炎主编《中国审美文化史·唐宋卷》

材料四 唐朝的对外开放具有“大出大进”的特点,“大进”是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄。“大出”是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区………

——张国刚《唐朝开放与兴盛的当代思考》

(1)材料一中的“这种制度”是什么 该制度创立的标志是什么

(2)材料二描述的是唐朝哪位皇帝统治时期的景象 据材料,概括出当时的社会状况如何

(3)据材料三,概括唐朝诗歌繁荣的表现。结合所学,指出“诗仙”是谁

(4)结合材料四和所学知识,请你分别举一例能体现唐朝对外开放“大进”和“大出”的具体实例。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B D B A B A A D B

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C C C A A D C A C B

21.(1)民族:匈奴、乌丸、鲜卑、西域胡等。原因:匈奴、乌丸、鲜卑等民族进入中国后,逐渐与汉族融合,形貌差异逐渐消失;西域人由于形貌特征(如高鼻、深目、紫髯等)与中原人差异较大,且不易融合。

(2)信息:材料中古诗1、3中的紫髯与人俑中的大胡须印证;材料中的古诗2高鼻与人俑中的高鼻梁印证;材料古诗1、3中绿眼、深目与人俑中的眼睛凹陷印证。

(3)变化:“胡“汉”之间的差异减少,中原对少数民族日益接纳,民族交融程度提高。

22.(1)相同点:都是农业生产工具;都提高了农业生产效率;都可以翻出深层土壤等。

不同点:中国犁可精准调节犁地的深度;欧洲犁比较笨重;中国犁比欧洲犁效率高;欧洲犁耗费人力;中国犁向外传播广泛;欧洲犁犁壁和犁铧不能紧密结合等。

(2)影响:提高了农业生产效率;促进了经济的发展;具有重要的文化传承价值;推动古代科技创新等。

(3)举例:耧车;秧马;筒车。

23.(1)制度:行省制度。意义:加强了对南海地区的管理,巩固了统一多民族国家的边疆;有利于南海地区的经济开发和贸易往来,促进了民族融合和地区发展。

(2)特点:民族文化相互影响、相互交融;各民族在文化上有共性,又保持本民族特色。

(3)因素:政治制度的创新与完善(如行省制等);经济的发展(包括货币统一等经济交流活动);民族间的交流与融合;国家统一的历史发展趋势;统治者对国家统一的重视和努力。

24.(1)使团:遣唐使。目的:学习中国先进文化。

(2)优秀品质:理想远大、坚持不懈、无畏生死。

(3)影响:对周边国家和地区的文化产生了广泛的影响;有利于唐朝吸收外来文化,形成独特的唐朝文化。

25.(1)孝文帝改革。A:改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

(2)政权分立与民族交融。

(3)文成公主入藏。

(4)改革、战争、和亲。

26.(1)制度:科举制;

标志:隋炀帝时,进士科的创立。

(2)皇帝:唐玄宗。

社会状况:人口众多;经济繁荣;社会安定;手工业发达。

(3)表现:诗作数量多;诗歌内容丰富;作者范围广。

诗仙:李白。

(4)大进:玄奘西行;

大出:鉴真东渡。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题(共60分)

1.(本题3分)含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窖口径最大的达18米,最深达12米。这反映出隋朝( )

A.疆域辽阔 B.社会经济发展,国力强盛

C.顺应了统一多民族国家的历史发展趋势 D.加强中央集权提高了行政效率

2.(本题3分)《贞观政要》载,贞观初,太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”以下措施最符合这一治国理念的是( )

①轻徭薄赋,鼓励农业生产 ②虚心纳谏,积极整顿吏治

③减省刑罚,减轻农民负担 ④知人善任,完善进士科考

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.(本题3分)以下史事与下图相关的是( )

唐朝对外主要交通路线示意图

A.张骞通西域 B.鉴真东渡日本

C.郑和下西洋 D.海上丝绸之路

4.(本题3分)唐朝中后期,朝政黑暗,翰林学士刘允章认为,国家有“终年聚兵”“蛮夷炽兴”“权豪奢僭”“大将不朝”“广造佛寺”“贿赂公行”“长吏残暴”“赋役不等”“食禄人多而输税人少”等现实问题。其中“大将不朝”被史学界公认为唐朝灭亡的主要原因之一,其指向的问题是( )

A.皇权腐朽 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.外戚专政

5.(本题3分)历史学习强调“论从史出,史论结合”。下面表格列出的史实能够证明( )

唐朝时 唐穆宗长庆年间,唐蕃订立友好盟约,立“唐蕃会盟碑”。

元朝时 1264年,忽必烈设立总制院,统辖吐蕃之地,1288年更名为宣政院。

清朝时 1727年,设置驻藏大臣;1793年颁布《钦定藏内善后章程》29条,规范了西藏地方行政体制和法规等。

A.西藏自古以来就是中国领土

B.元世祖时就对西域进行了有效管辖

C.唐朝时西藏正式归属中央政府

D.西藏地区隶属中央政府管辖已有上千年的历史

6.(本题3分)在中亚、西亚和非洲等地出土了隋唐的铜镜、钱币和瓷器。在我国新疆、陕西、河南等地发现的隋唐时期的外国钱币也很多,如东罗马金币、阿拉伯金币、日本钱币等。这反映了隋唐时期( )

A.铸币技术先进 B.中外交流频繁 C.瓷器应用广泛 D.国家实力强盛

7.(本题3分)唐都长安城既是政治中心,又是文化荟萃之地,由宫城(皇帝居住及处理朝政处)、皇城(政府机关所在地)和郭城(居民区和商业区)三部分组成。如图《步辇图》描绘唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的场景可能发生在长安城的( )

A.宫城 B.皇城 C.郭城 D.外城

8.(本题3分)《宋会要·职官》记载:“天子耳目,寄于台谏。”王安石变法期间,时任御史中丞的吕诲上疏弹劾王安石,疏中不乏“大奸似忠,大诈似信”“外示朴野,中藏巧诈,骄骞慢上,阴贼害物”等言。这一现象表明( )

A.台谏制度出现异化 B.台谏势力迅速膨胀

C.权力制衡局面形成 D.监察制度趋于完善

9.(本题3分)下图为辽代墓葬中壁画《备茶图》,观察壁画:茶炉旁是一契丹装束男子,方桌上放着各种茶具。尽管辽地并不产茶,但壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响。这一考古发现最能证明宋辽时期( )

A.畜牧业生产的发展状况 B.海外贸易的兴盛

C.民族矛盾得到的缓和 D.民族文化的交融

10.(本题3分)《金史》记载:“榷场……互市之所也。”结合图文,可以得出的认识有( )

①榷场处于不同政权交界的边境地区

②榷场贸易开始于南宋与金对峙时期

③不同政权所有商品都通过榷场交易

④宋与金之间通过榷场贸易互通有无

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

11.(本题3分)据统计,北宋和辽之间战争持续40余年,而和平维持100多年;北宋和西夏之间大规模战争不过10年,和平也持续100多年;南宋和金之间打了大约14年的仗,和平持续了近100年。这表明两宋时期( )

A.汉族政权间混战不断 B.国家统一是历史主流

C.和平依然是时代主流 D.王朝并立且政权对峙

12.(本题3分)忽必烈曾派专使探察黄河源头,并指出:“(河源之地)汉唐所不能悉其源,今为吾地,朕欲极其源之所出。”专使一行对黄河源头进行全面的国土资源调查,包括地貌、气候、动植物、人口聚落等,都作了详尽记录。这表明元代统治者( )

A.延续了前代崇文抑武的理念 B.重视水利工程建设

C.因疆域扩大更新了地理认知 D.重视科学技术发展

13.(本题3分)《元史》记载,云南行省长官“教民播种,为陂池以备水旱,创建孔子庙、明伦堂,购经史,授学田,由是(当地)文风稍兴”。云南行省下辖37路、2府,多用土官任职,可世袭。由此可知元朝( )

A.道路交通非常发达 B.改土归流取得成效

C.边疆管理因地制宜 D.广开言路整顿吏治

14.(本题3分)从西晋八王之乱、十六国到南朝时期,长江中下游社会经济在原有基础上迅速发展;五代十国的割据局面刺激了南方区域经济的发展;宋金对峙时期,北方人民大量南迁,这促进南方的开发。这些现象反映出,影响南方开发的因素是( )

A.北方地区战乱频繁 B.南方自然条件优越

C.南方统治者的重视 D.各族人民共同努力

15.(本题3分)《东京梦华录》记载:“自州桥南去,当街水饭、炖肉、干脯。王楼前獾儿、野狐肉、脯鸡、梅家、鹿家鹅、鸭、鸡、兔、肚肺、鳝鱼……每个不过十五文。曹家从食。至朱雀门,旋煎羊白肠……红丝……姜辣萝卜”等各类小吃不计其数,丰富多彩。材料反映了宋朝( )

A.商品经济繁荣 B.市民生活富裕 C.奢靡之风盛行 D.社会阶层分化

16.(本题3分)图片是具象化的历史。下列四幅图片可以用来研究宋元时期( )

A.政治制度的发展 B.科技取得的成就

C.手工业发展状况 D.商业贸易的繁荣

17.(本题3分)“南海一号”是南宋初期一艘向海外运送瓷器时失事的木质沉船,1987年被发现于广东阳江海域。目前,沉船中已出水2 000多件完整瓷器,这批瓷器具有浓郁的阿拉伯等异域风情,被认为是宋代接受海外订货来样加工的产品。这一发现可以用来研究( )

A.陆上丝路的路线 B.欧洲城市的兴起

C.中外文明的交流 D.航海技术的发展

18.(本题3分)某历史学习小组收集了以下城市图片,他们探究的主题是( )

A.宋元时期重庆文化艺术方面的成果

B.宋元时期重庆经济的发展水平

C.宋元时期重庆佛教思想的传播

D.宋元时期重庆雕刻技术的发展过程

19.(本题3分)在中世纪早期,欧洲船只往往只能在沿岸航行,难以冒险进入海洋深处,然而,指南针的出现改变了这一局面。它使航海者能够准确地判断船只的方向,摆脱了对于天文导航的依赖。这说明指南针( )

A.改变了中西方交往方式 B.提高了人们的生活水平

C.推动了航海事业的发展 D.促进了世界经济的发展

20.(本题3分)距今约4300-4000年的陶寺古城遗址中发现了有可能是观测天象,确定节气的观象台;汉武帝时期制定的《太初历》,首次把二十四节气纳入以指导农业生产活动;宋朝科学家沈括创制了历法“十二气历”,用于安排农事。中国农历至今仍能指导农业生产。其发展历程印证了中华文化( )

A.兼收并蓄,博采众长 B.源远流长,继承创新

C.崇尚自然,天人合一 D.成就辉煌,价值独特

二、材料题(共40分)

21.(本题6分)阅读材料,回答问题。

材料一 胡之名,初本专指匈奴,后为北族通称,以其形貌相同,不可无以为别,故以方位冠之。乌丸、鲜卑之先,称为东胡是也。其后循是例,施诸西北,则曰西胡,曰西域胡……其居地可以屡迁,俗尚亦易融合,惟形貌之异,卒不可泯,故匈奴、乌丸、鲜卑等,入中国后,胡名遂隐,惟西域人则始终蒙是称焉。

——摘编自吕思勉《读史札记·胡考》

材料二

君不闻胡笳声最悲,紫髯绿眼胡人吹。——岑参《胡笳歌送颜真卿使赴河陇》铁马长鸣不知数,胡人高鼻动成群。 ——杜甫《黄河》紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞。 ——白居易《西凉伎》

材料三 沙陀族建立的后唐、后晋与后汉王朝,并未带来严重的种族歧视与压迫,反而历经摸爬滚打促成了各民族的融汇。恰恰在这一时期之后,所谓“蕃兵胡将”问题,河北、河东地区的“胡化”问题,不再成为纳入士大夫视野的严重问题。活动在中原地区的沙陀、粟特、回鹘等民族,有许多就地融入了汉族社会。

——摘编自邓小南《论五代宋初“胡/汉”语境的消解》

(1)根据材料一,指出称“胡”的民族具体有哪些?分析“胡”由北族通称变成仅指西域人的原因。

(2)提取材料二中可以相互印证的历史信息。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述五代宋初“胡”“汉”观念有何变化?

22.(本题6分)阅读材料,回答问题。

材料一 中国犁在古代长期处于世界领先水平,除了曲面犁壁,良好的结构也是中国犁优于世界其他国家的各种犁的因素。中国犁使用可调节杆,改变犁梢犁片与犁梁之间的距离,可精确地调节犁地的深度。中国带有曲面铁犁壁的犁在唐代传入日本,并对日本的农业生产产生了长期的影响。

——《中国犁、耧的西传与影响》

——《人类经济万年史》

材料二 9世纪后欧洲的重犁得到推广,犁头能够有效将深层地块翻过来,重犁的底座宽大、木轮沉重,这些设计使得其能够翻腾稠粘的土壤,翻出垄沟,提高了农业生产效率。但是犁壁和犁铧不能相互紧密贴合,杂草和泥土会夹在缝隙中,耕作时犁地的人不得不隔几分钟就停下来,用棍子清除犁上的泥土和杂草,效率远不及中国的传统耕犁。

(1)据材料一和材料二,对比中国犁和欧洲犁的异同点。

(2)据两则材料并结合所学知识,指出农业生产工具对社会发展的影响。

(3)请再举一例我国古代先进的农业生产工具。

23.(本题6分)统一多民族国家的形成和发展是中国古代历史上的一个重要现象。阅读材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:元朝疆域辽阔,“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”,并在海南岛设立琼州路,隶属湖广行省,加强对南海诸岛及贸易航线的控制。

——据网络资料整理

材料二:

秦半两钱 唐开元通宝 契丹货币 西夏货币

材料三:中国历史是一个连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强。自春秋战国至清前期,虽曾经了三次社会大分裂,但最终还是走向了秦汉、隋唐和元明清三次大统一。统一的时间越来越长,统一的规模越来越大,统一的制度基础越来越坚实。

——赵毅《统一与分裂:中国历史的启示》

(1)根据材料一,指出元朝为有效治理辽阔的疆域,创立了什么行政制度?并结合所学知识分析元朝将海南岛纳入琼州路管辖,并重视南海诸岛的举措对统一多民族国家的积极意义。

(2)材料二中的“秦半两钱”和“唐开元通宝”均为圆形方孔设计,而契丹、西夏货币虽形制相似,却带有本民族文字。这一现象反映了中国古代民族关系怎样的特点。

(3)综合三则材料并结合所学知识,概括中国古代推动统一多民族国家巩固、发展的主要因素。

24.(本题6分)阅读材料,回答问题。

材料一:大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。

——《日本书纪》

材料二:我先发愿,若不至天竺终不东归一步。今何故来?宁可就西而死,岂归东而生!

——玄奘

是为法事也,何惜生命?诸人不去,我即去耳。

——鉴真

材料三:唐代的对外开放是多方位的……对外文化开放具有“大出大进”的特点。所谓“大出”是指唐代文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区;所谓“大进”是指唐代吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄。

——张国刚《唐代对外开放的回视与审思》

(1)唐朝时期中日两国交流频繁,日本派到中国的使团被称为什么?根据材料一并结合所学判断,这些使团来中国的目的是什么?

(2)从材料二的名言中,你可以感受到玄奘和鉴真具有哪些共同的优秀品质?

(3)根据材料三分析唐朝的“大进大出”产生了怎样的影响?(不得照抄材料)

25.(本题8分)民族交往、交流、交融是中华民族自我完善发展的强大推力,我国各民族在交往中加深了解,在交流中取长补短,在交融中和谐共赢。阅读下列材料,回答问题。

材料一

时期 内容 影响

北魏 迁都到洛阳,实行汉化政策 A

材料二 三国两晋南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。但正是在这一时期,各族之间加强了交往交流交融,区域的开发,尤其是江南地区经济的发展,科技文化的显著进步,都为统一局面的重新出现奠定了基础。

——摘编自统编《中国历史》七年级上册

材料三 如下

《步辇图》(局部)描绘了唐太宗接见松赞干布的求婚使者的场面

——摘编自统编《中国历史》七年级下册

(1)结合所学写出材料一的历史事件 并答出A 处的内容。

(2)依据材料二概括,三国两晋南北朝的政治、民族关系具有什么特点

(3)结合所学回答材料三的历史事件是什么

(4)综上所述,概括促进民族交融的方式有哪些

26.(本题8分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相,可以为公卿,可以参政的机会我国的这一制度对西方近代文官考试制度的形成产生了较大影响,有人称它为中国古代的“第五大发明”。

——徐中约《中国近代史》

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

——杜甫《忆昔二首》

材料三 中国被称为“诗的国度”,而诗之盛者莫过于唐。 《全唐诗》收录的诗作有48000多首。唐诗内容既涉及政治、经济、宗教,又涉及亲情、友谊、怀古、山水、田园。唐诗作者中既有帝王将相,也有贩夫走卒、外国人。

——摘编自陈炎主编《中国审美文化史·唐宋卷》

材料四 唐朝的对外开放具有“大出大进”的特点,“大进”是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄。“大出”是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区………

——张国刚《唐朝开放与兴盛的当代思考》

(1)材料一中的“这种制度”是什么 该制度创立的标志是什么

(2)材料二描述的是唐朝哪位皇帝统治时期的景象 据材料,概括出当时的社会状况如何

(3)据材料三,概括唐朝诗歌繁荣的表现。结合所学,指出“诗仙”是谁

(4)结合材料四和所学知识,请你分别举一例能体现唐朝对外开放“大进”和“大出”的具体实例。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B D B A B A A D B

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C C C A A D C A C B

21.(1)民族:匈奴、乌丸、鲜卑、西域胡等。原因:匈奴、乌丸、鲜卑等民族进入中国后,逐渐与汉族融合,形貌差异逐渐消失;西域人由于形貌特征(如高鼻、深目、紫髯等)与中原人差异较大,且不易融合。

(2)信息:材料中古诗1、3中的紫髯与人俑中的大胡须印证;材料中的古诗2高鼻与人俑中的高鼻梁印证;材料古诗1、3中绿眼、深目与人俑中的眼睛凹陷印证。

(3)变化:“胡“汉”之间的差异减少,中原对少数民族日益接纳,民族交融程度提高。

22.(1)相同点:都是农业生产工具;都提高了农业生产效率;都可以翻出深层土壤等。

不同点:中国犁可精准调节犁地的深度;欧洲犁比较笨重;中国犁比欧洲犁效率高;欧洲犁耗费人力;中国犁向外传播广泛;欧洲犁犁壁和犁铧不能紧密结合等。

(2)影响:提高了农业生产效率;促进了经济的发展;具有重要的文化传承价值;推动古代科技创新等。

(3)举例:耧车;秧马;筒车。

23.(1)制度:行省制度。意义:加强了对南海地区的管理,巩固了统一多民族国家的边疆;有利于南海地区的经济开发和贸易往来,促进了民族融合和地区发展。

(2)特点:民族文化相互影响、相互交融;各民族在文化上有共性,又保持本民族特色。

(3)因素:政治制度的创新与完善(如行省制等);经济的发展(包括货币统一等经济交流活动);民族间的交流与融合;国家统一的历史发展趋势;统治者对国家统一的重视和努力。

24.(1)使团:遣唐使。目的:学习中国先进文化。

(2)优秀品质:理想远大、坚持不懈、无畏生死。

(3)影响:对周边国家和地区的文化产生了广泛的影响;有利于唐朝吸收外来文化,形成独特的唐朝文化。

25.(1)孝文帝改革。A:改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

(2)政权分立与民族交融。

(3)文成公主入藏。

(4)改革、战争、和亲。

26.(1)制度:科举制;

标志:隋炀帝时,进士科的创立。

(2)皇帝:唐玄宗。

社会状况:人口众多;经济繁荣;社会安定;手工业发达。

(3)表现:诗作数量多;诗歌内容丰富;作者范围广。

诗仙:李白。

(4)大进:玄奘西行;

大出:鉴真东渡。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录