2.3.1 醛和酮 同步课时作业(含答案)高二化学鲁科版(2019)选择性必修三

文档属性

| 名称 | 2.3.1 醛和酮 同步课时作业(含答案)高二化学鲁科版(2019)选择性必修三 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 251.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-27 11:06:19 | ||

图片预览

文档简介

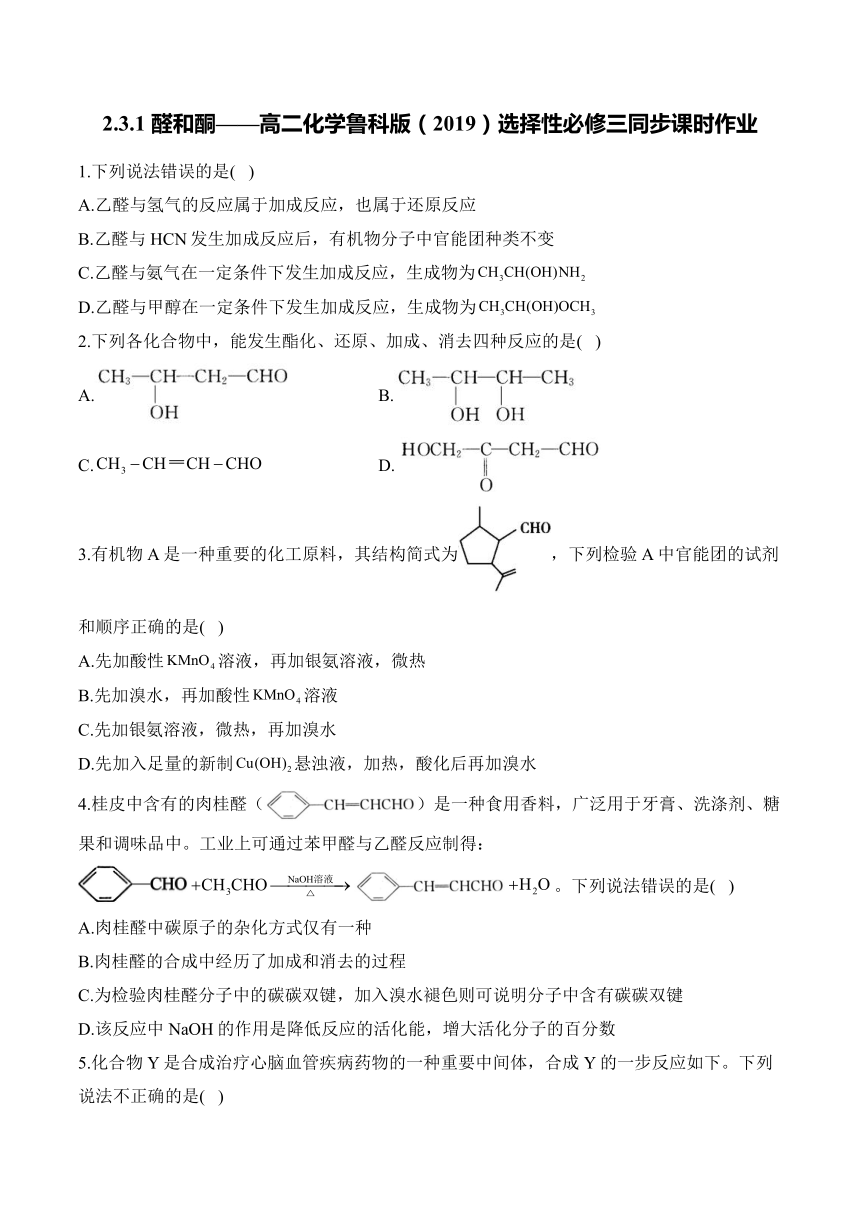

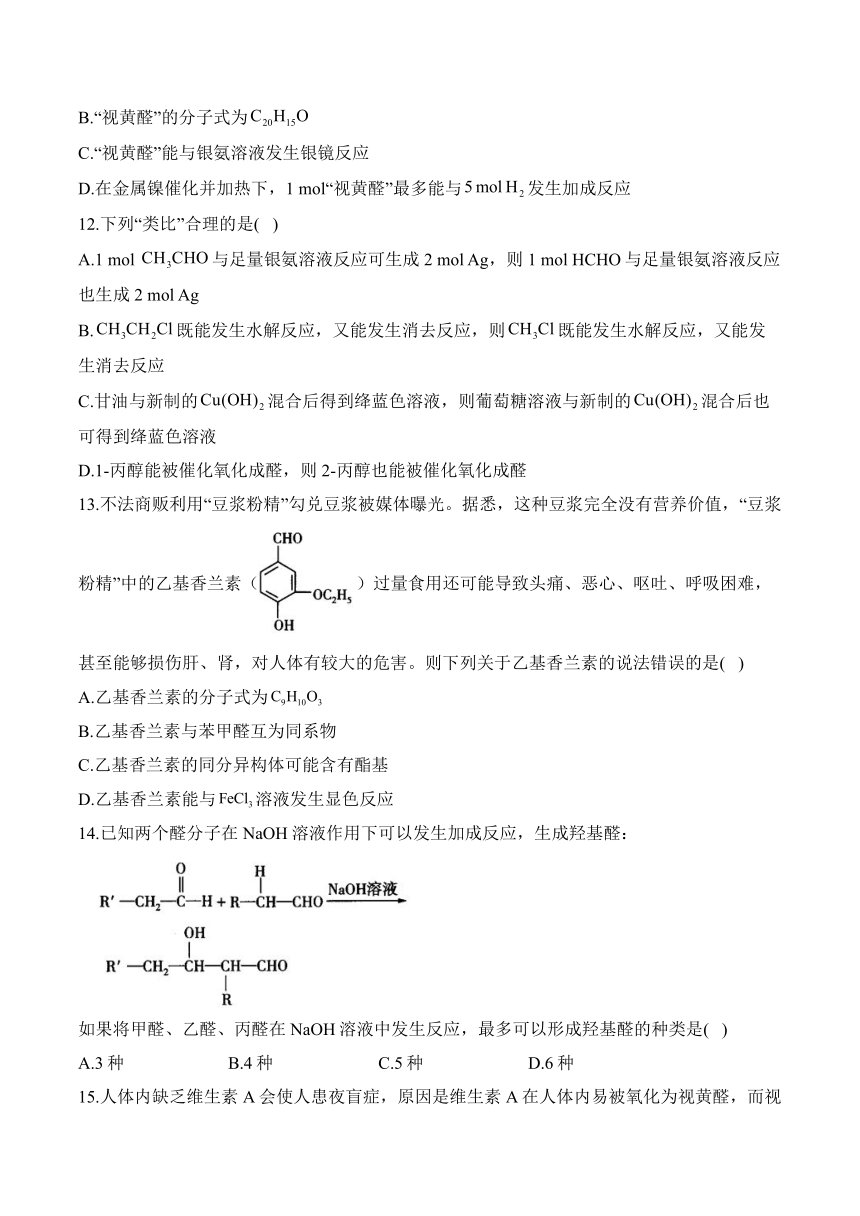

2.3.1 醛和酮——高二化学鲁科版(2019)选择性必修三同步课时作业

1.下列说法错误的是( )

A.乙醛与氢气的反应属于加成反应,也属于还原反应

B.乙醛与HCN发生加成反应后,有机物分子中官能团种类不变

C.乙醛与氨气在一定条件下发生加成反应,生成物为

D.乙醛与甲醇在一定条件下发生加成反应,生成物为

2.下列各化合物中,能发生酯化、还原、加成、消去四种反应的是( )

A. B.

C. D.

3.有机物A是一种重要的化工原料,其结构简式为,下列检验A中官能团的试剂和顺序正确的是( )

A.先加酸性溶液,再加银氨溶液,微热

B.先加溴水,再加酸性溶液

C.先加银氨溶液,微热,再加溴水

D.先加入足量的新制悬浊液,加热,酸化后再加溴水

4.桂皮中含有的肉桂醛()是一种食用香料,广泛用于牙膏、洗涤剂、糖果和调味品中。工业上可通过苯甲醛与乙醛反应制得:。下列说法错误的是( )

A.肉桂醛中碳原子的杂化方式仅有一种

B.肉桂醛的合成中经历了加成和消去的过程

C.为检验肉桂醛分子中的碳碳双键,加入溴水褪色则可说明分子中含有碳碳双键

D.该反应中NaOH的作用是降低反应的活化能,增大活化分子的百分数

5.化合物Y是合成治疗心脑血管疾病药物的一种重要中间体,合成Y的一步反应如下。下列说法不正确的是( )

A.X分子中存在顺反异构

B.X→Y发生了取代反应

C.可用碳酸氢钠溶液鉴别X、Y

D.1molY与足量反应最多消耗4mol

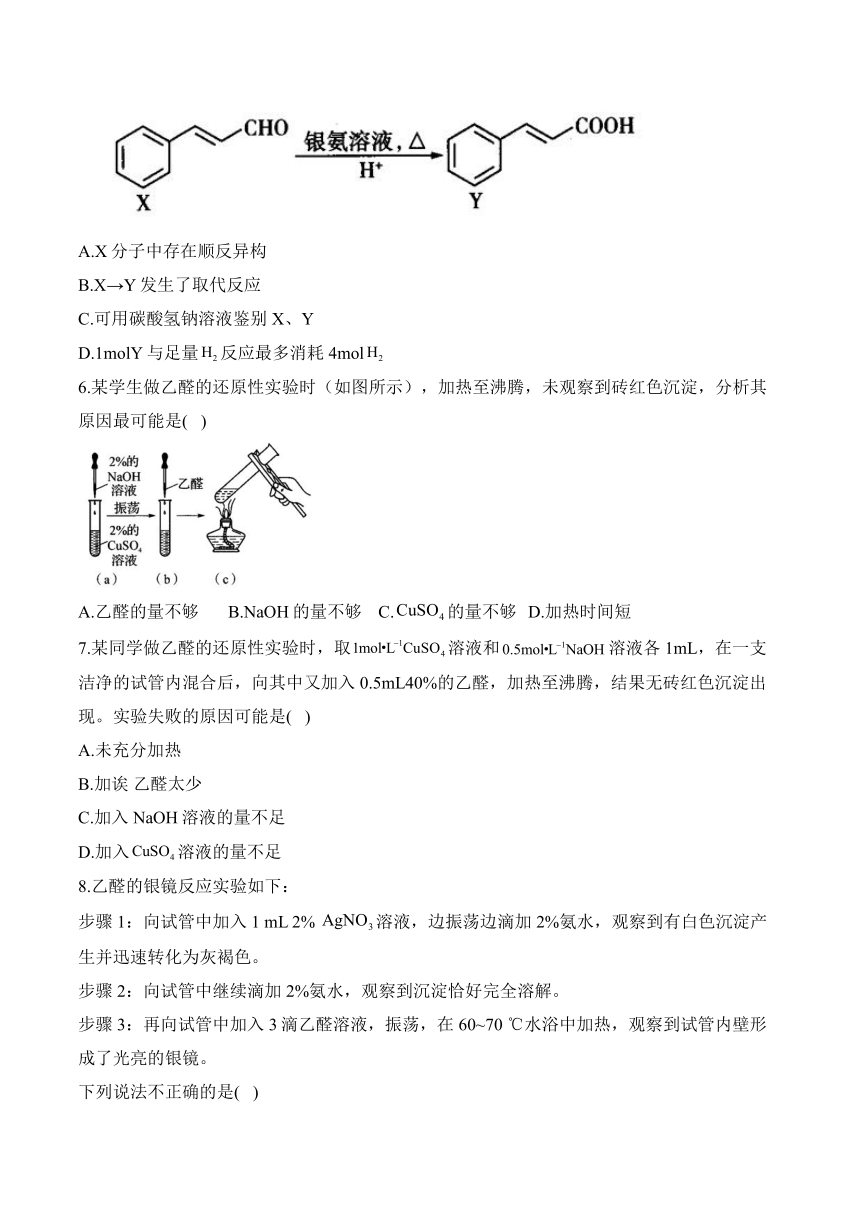

6.某学生做乙醛的还原性实验时(如图所示),加热至沸腾,未观察到砖红色沉淀,分析其原因最可能是( )

A.乙醛的量不够 B.NaOH的量不够 C.的量不够 D.加热时间短

7.某同学做乙醛的还原性实验时,取溶液和溶液各1mL,在一支洁净的试管内混合后,向其中又加入0.5mL40%的乙醛,加热至沸腾,结果无砖红色沉淀出现。实验失败的原因可能是( )

A.未充分加热

B.加诶 乙醛太少

C.加入NaOH溶液的量不足

D.加入溶液的量不足

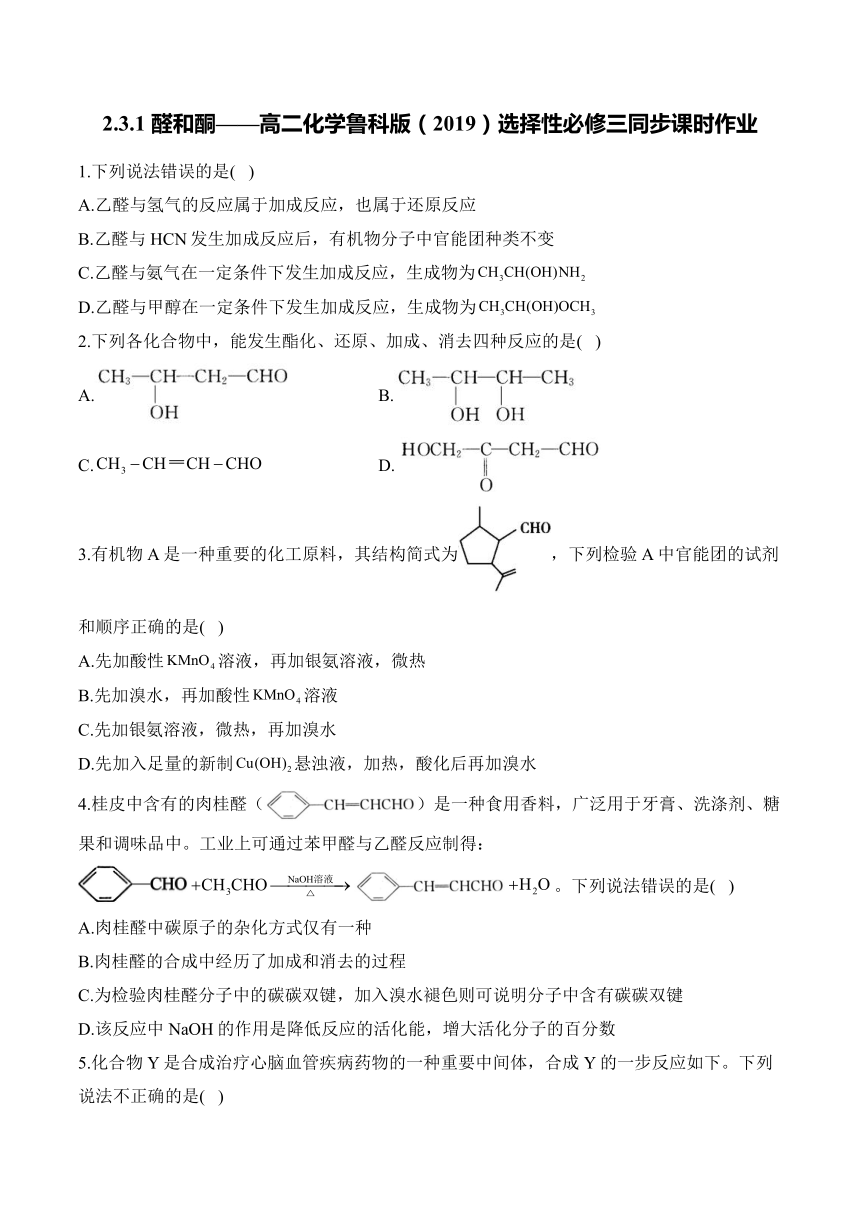

8.乙醛的银镜反应实验如下:

步骤1:向试管中加入1 mL 2% 溶液,边振荡边滴加2%氨水,观察到有白色沉淀产生并迅速转化为灰褐色。

步骤2:向试管中继续滴加2%氨水,观察到沉淀恰好完全溶解。

步骤3:再向试管中加入3滴乙醛溶液,振荡,在60~70 ℃水浴中加热,观察到试管内壁形成了光亮的银镜。

下列说法不正确的是( )

A.步骤1中观察到的白色沉淀为AgOH

B.步骤2中沉淀溶解是因为生成了银氨配合物

C.步骤3中产生银镜说明乙醛具有还原性

D.实验结束后试管壁上的银可以用稀硫酸洗涤除去

9.茉莉酮是一种人工合成的有机化合物,其结构简式为,下列关于茉莉酮的说法正确的是( )

A.该有机物的化学式是

B.1mol该有机物与充分反应,消耗2mol

C.该有机物属于不饱和酮类物质,能发生银镜反应

D.该有机物能发生加成反应,但不能发生氧化反应

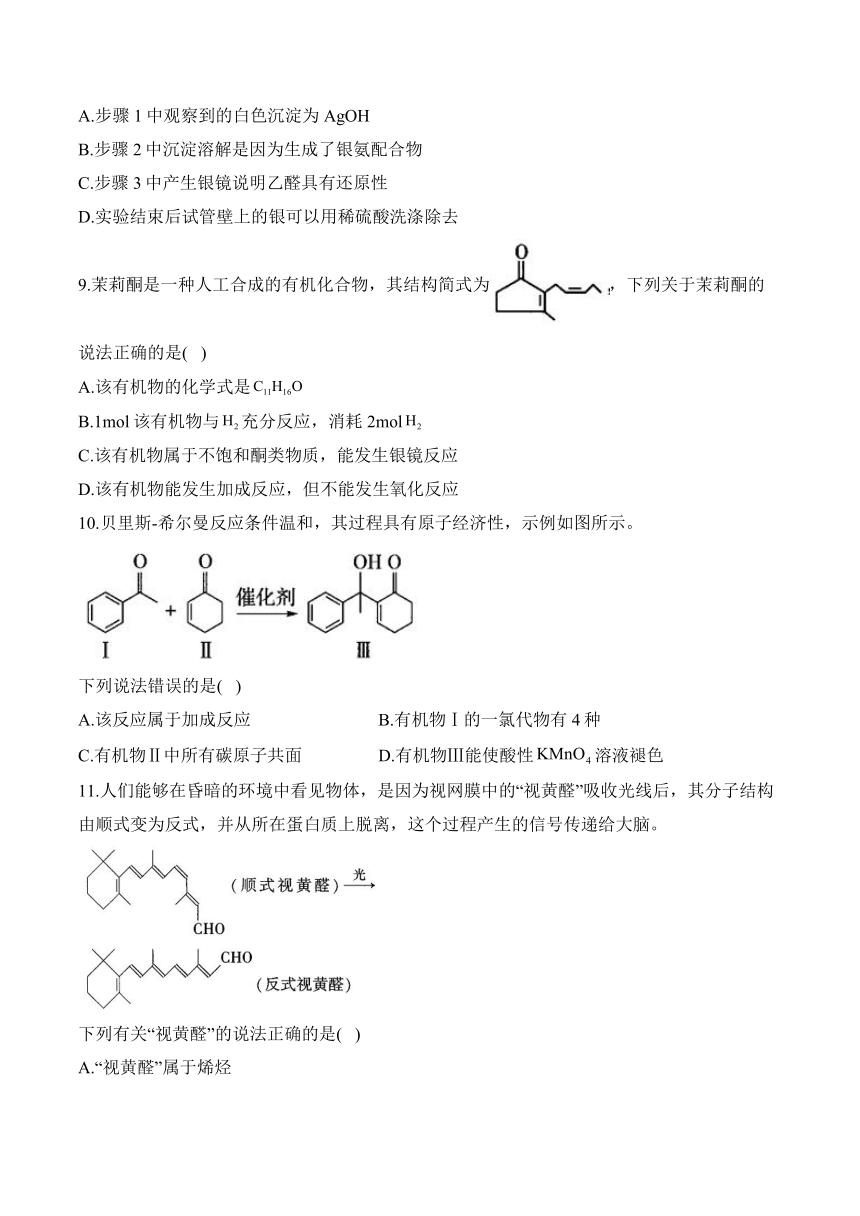

10.贝里斯-希尔曼反应条件温和,其过程具有原子经济性,示例如图所示。

下列说法错误的是( )

A.该反应属于加成反应 B.有机物Ⅰ的一氯代物有4种

C.有机物Ⅱ中所有碳原子共面 D.有机物Ⅲ能使酸性溶液褪色

11.人们能够在昏暗的环境中看见物体,是因为视网膜中的“视黄醛”吸收光线后,其分子结构由顺式变为反式,并从所在蛋白质上脱离,这个过程产生的信号传递给大脑。

下列有关“视黄醛”的说法正确的是( )

A.“视黄醛”属于烯烃

B.“视黄醛”的分子式为

C.“视黄醛”能与银氨溶液发生银镜反应

D.在金属镍催化并加热下,1 mol“视黄醛”最多能与发生加成反应

12.下列“类比”合理的是( )

A.1 mol 与足量银氨溶液反应可生成2 mol Ag,则1 mol HCHO与足量银氨溶液反应也生成2 mol Ag

B.既能发生水解反应,又能发生消去反应,则既能发生水解反应,又能发生消去反应

C.甘油与新制的混合后得到绛蓝色溶液,则葡萄糖溶液与新制的混合后也可得到绛蓝色溶液

D.1-丙醇能被催化氧化成醛,则2-丙醇也能被催化氧化成醛

13.不法商贩利用“豆浆粉精”勾兑豆浆被媒体曝光。据悉,这种豆浆完全没有营养价值,“豆浆粉精”中的乙基香兰素()过量食用还可能导致头痛、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至能够损伤肝、肾,对人体有较大的危害。则下列关于乙基香兰素的说法错误的是( )

A.乙基香兰素的分子式为

B.乙基香兰素与苯甲醛互为同系物

C.乙基香兰素的同分异构体可能含有酯基

D.乙基香兰素能与溶液发生显色反应

14.已知两个醛分子在NaOH溶液作用下可以发生加成反应,生成羟基醛:

如果将甲醛、乙醛、丙醛在NaOH溶液中发生反应,最多可以形成羟基醛的种类是( )

A.3种 B.4种 C.5种 D.6种

15.人体内缺乏维生素A会使人患夜盲症,原因是维生素A在人体内易被氧化为视黄醛,而视黄醛的缺乏是引起视觉障碍的主要原因。已知视黄醛结构为。

(1)检验分子中醛基的方法是__________反应。操作方法为__________,则证明原溶液中有醛基。

(2)检验分子中碳碳双键的方法是__________。

(3)实验中先检验哪种官能团?__________,试简述理由:__________。

答案以及解析

1.答案:B

解析:A项,该反应后有机产物中氢原子个数增多,既是加成反应又是还原反应,正确,不符合题意;B项,生成物为,由醛基变为羟基和氰基,因此官能团种类改变,错误,符合题意;C项,可看作,N带部分负电荷,因此与乙醛中带部分正电荷的碳原子相连,生成,正确,不符合题意;D项,可看作,O带部分负电荷,因此与乙醛中带部分正电荷的碳原子相连,生成,正确,不符合题意。

2.答案:A

解析:能发生酯化反应的官能团为醇羟基和羧基,能发生还原反应的官能团为醛基、羰基等,能发生加成反应的官能团为碳碳双键、碳碳三键、醛基、羰基等,卤代烃和醇能发生消去反应,但条件是卤素原子或羟基所连碳原子的相邻碳原子上必须有氢原子。A物质中含有羟基,能发生酯化反应和消去反应,含有醛基,能发生还原反应和加成反应;B物质不能发生还原和加成反应;C物质不能发生酯化反应和消去反应;D物质不能发生消去反应;故选A。

3.答案:D

解析:A项,加入酸性溶液,碳碳双键和醛基均被氧化,因此无法判断,错误;B项,加入溴水,碳碳双键和醛基均被氧化,因此无法判断,错误;C项,先加入银氨溶液、微热可以检验出醛基,但溶液呈碱性,如果不进行酸化直接加溴水,溴水与碱反应褪色,无法判断碳碳双键的存在,错误;D项,足量的新制悬浊液可使醛基完全反应,酸化后加入溴水,如果溶液褪色则可检验碳碳双键的存在,正确。

4.答案:C

解析:A.苯环上C原子的价层电子对数为3,双键上C原子的价层电子对数为3,双键上C原子的价层电子对数为3,即肉桂醛中碳原子的杂化方式都是,故A正确;

B.苯甲醛与乙醛先发生加成反应生成,再发生消去反应生成,即合成肉桂醛经历了加成和消去过程,故B正确;

C.肉桂醛分子中的碳碳双键和醛基,醛基具有强还原性,能被溴水氧化,则加入溴水褪色,不能说明肉桂醛分子中是否含有碳碳双键,故C错误;

D.NaOH是该反应的催化剂,则NaOH能降低该反应的活化能,增大活化分子数和百分数,加快反应速率,故D正确;

故选:C。

5.答案:B

解析:X→Y的过程为,为氧化反应,B错误。

6.答案:B

解析:乙醛还原的实验要求在碱性环境中进行,而图中是将NaOH溶液逐滴加入溶液中,二者可能恰好完全反应,也可能溶液过量,本实验操作的关键是碱要过量,故加热至沸腾,未观察到砖红色沉淀,最可能的原因是NaOH的量不足。故选B。

7.答案:C

解析:醛与新制悬浊液反应,必须在强碱性条件下进行。正确的操作是在试管里加入10%NaOH溶液2mL,再滴入4~5滴2%溶液,振荡得到新制碱性悬浊液,加入乙醛,加热至沸腾后才能出现砖红色沉淀。该同学配制悬浊液中有剩余,溶液明显不呈强碱性,则不能发生反应生成砖红色沉淀,C项符合题意。

8.答案:D

解析:氨水少量时,电离出的和反应生成白色沉淀AgOH,因此步骤1中观察到的白色沉淀为AgOH,A正确;AgOH与反应生成配合物而溶解,B正确;步骤3中有银镜产生,说明银氨配合物具有氧化性,乙醛被氧化,发生氧化反应,乙醛具有还原性,C正确;银不溶于稀硫酸,可以用具有强氧化性的硝酸洗涤除去试管内壁的银,D错误。

9.答案:A

解析:A项,该有机物有11个碳原子,不饱和度为4,因此氢原子个数为11×2+2-4×2=16,化学式为,正确;B项,该有机物中含有一个酮羰基和两个碳碳双键,因此1mol该有机物与充分反应消耗3mol,错误;C项,该物质能被酸性溶液等强氧化剂氧化,但不能发生银镜反应,错误;D项,该物质分子中含有碳碳双键,因此能发生加成反应和氧化反应,错误。

10.答案:C

解析:根据有机物Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的结构可知,有机物Ⅱ中与不饱和碳碳双键结合的C—H键断裂,有机物Ⅰ中的C一O键断裂,有机物Ⅰ与有机物Ⅱ发生加成反应,A正确;有机物Ⅰ中有4种不同化学环境的H原子,则其一氯代物有4种,B正确;有机物Ⅱ中含有3个直接相连的饱和C原子,具有四面体形结构,因此不可能所有碳原子共面,C错误;有机物Ⅲ中含有碳碳双键,能使酸性溶液褪色,D正确。

11.答案:C

解析:“视黄醛”属于醛类;由其结构可知,“视黄醛”的分子式为;1个“视黄醛”分子中有5个碳碳双键和1个醛基,所以1 mol“视黄醛”最多能与发生加成反应。

12.答案:C

解析:1 mol 中含有1 mol -CHO,与足量银氨溶液反应可生成2 mol Ag,但是1 mol HCHO中相当于含有2 mol -CHO,故1 mol HCHO与足量银氨溶液反应可生成4 mol Ag,A错误;只能发生水解反应,不能发生消去反应,B错误;含有多羟基的物质与新制的反应时会生成绛蓝色溶液,甘油和葡萄糖都是多羟基结构,故与新制的混合后都能得到绛蓝色溶液,C正确;2-丙醇能被催化氧化成丙酮,D错误。

13.答案:B

解析:由有机物的结构简式可知,该有机物中含有9个C原子、10个H原子、3个O原子,故该有机物的分子式为,A正确;乙基香兰素与苯甲醛含有的官能团不同,不能称为同系物,B错误;乙基香兰素中含有醛基、醚基和羟基,其同分异构体可能含有酯基,C正确;乙基香兰素中含有酚羟基,能与溶液发生显色反应,D正确。

14.答案:D

解析:该反应的原理实际上是醛基的邻位碳原子上的氢原子与羰基的加成,乙醛、丙醛中醛基的邻位碳原子上均有氢原子,而甲醛没有,故乙醛、丙醛分子中醛基的邻位碳原子上的氢原子分别与甲醛、乙醛和丙醛中的羰基加成可以生成6种羟基醛。

15.答案:(1)银镜;加入银氨溶液,水浴加热,若有光亮的银镜生成

(2)先加银氨溶液氧化醛基后,调pH至中性,再加入溴水,振荡,若溴水褪色,则证明分子中有碳碳双键

(3)醛基;溴水为强氧化剂,能够将醛基氧化为羧基(合理即可)

解析:(1)醛具有较强的还原性,能被银氨溶液氧化,同时被还原为Ag,若控制好反应条件,可以得到光亮的银镜。操作方法为加人银氨溶液,水浴加热,有光亮的银镜生成。

(2)碳碳双键和醛基均能使溴水褪色,检验碳碳双键时应先排除醛基的干扰。

(3)视黄醛的分子结构中有碳碳双键和醛基,银氨溶液为弱氧化剂,不能氧化碳碳双键,溴水为强氧化剂,—CHO、碳碳双键均可以将其还原,故检验碳碳双键时应先将—CHO氧化,再加溴水。

1.下列说法错误的是( )

A.乙醛与氢气的反应属于加成反应,也属于还原反应

B.乙醛与HCN发生加成反应后,有机物分子中官能团种类不变

C.乙醛与氨气在一定条件下发生加成反应,生成物为

D.乙醛与甲醇在一定条件下发生加成反应,生成物为

2.下列各化合物中,能发生酯化、还原、加成、消去四种反应的是( )

A. B.

C. D.

3.有机物A是一种重要的化工原料,其结构简式为,下列检验A中官能团的试剂和顺序正确的是( )

A.先加酸性溶液,再加银氨溶液,微热

B.先加溴水,再加酸性溶液

C.先加银氨溶液,微热,再加溴水

D.先加入足量的新制悬浊液,加热,酸化后再加溴水

4.桂皮中含有的肉桂醛()是一种食用香料,广泛用于牙膏、洗涤剂、糖果和调味品中。工业上可通过苯甲醛与乙醛反应制得:。下列说法错误的是( )

A.肉桂醛中碳原子的杂化方式仅有一种

B.肉桂醛的合成中经历了加成和消去的过程

C.为检验肉桂醛分子中的碳碳双键,加入溴水褪色则可说明分子中含有碳碳双键

D.该反应中NaOH的作用是降低反应的活化能,增大活化分子的百分数

5.化合物Y是合成治疗心脑血管疾病药物的一种重要中间体,合成Y的一步反应如下。下列说法不正确的是( )

A.X分子中存在顺反异构

B.X→Y发生了取代反应

C.可用碳酸氢钠溶液鉴别X、Y

D.1molY与足量反应最多消耗4mol

6.某学生做乙醛的还原性实验时(如图所示),加热至沸腾,未观察到砖红色沉淀,分析其原因最可能是( )

A.乙醛的量不够 B.NaOH的量不够 C.的量不够 D.加热时间短

7.某同学做乙醛的还原性实验时,取溶液和溶液各1mL,在一支洁净的试管内混合后,向其中又加入0.5mL40%的乙醛,加热至沸腾,结果无砖红色沉淀出现。实验失败的原因可能是( )

A.未充分加热

B.加诶 乙醛太少

C.加入NaOH溶液的量不足

D.加入溶液的量不足

8.乙醛的银镜反应实验如下:

步骤1:向试管中加入1 mL 2% 溶液,边振荡边滴加2%氨水,观察到有白色沉淀产生并迅速转化为灰褐色。

步骤2:向试管中继续滴加2%氨水,观察到沉淀恰好完全溶解。

步骤3:再向试管中加入3滴乙醛溶液,振荡,在60~70 ℃水浴中加热,观察到试管内壁形成了光亮的银镜。

下列说法不正确的是( )

A.步骤1中观察到的白色沉淀为AgOH

B.步骤2中沉淀溶解是因为生成了银氨配合物

C.步骤3中产生银镜说明乙醛具有还原性

D.实验结束后试管壁上的银可以用稀硫酸洗涤除去

9.茉莉酮是一种人工合成的有机化合物,其结构简式为,下列关于茉莉酮的说法正确的是( )

A.该有机物的化学式是

B.1mol该有机物与充分反应,消耗2mol

C.该有机物属于不饱和酮类物质,能发生银镜反应

D.该有机物能发生加成反应,但不能发生氧化反应

10.贝里斯-希尔曼反应条件温和,其过程具有原子经济性,示例如图所示。

下列说法错误的是( )

A.该反应属于加成反应 B.有机物Ⅰ的一氯代物有4种

C.有机物Ⅱ中所有碳原子共面 D.有机物Ⅲ能使酸性溶液褪色

11.人们能够在昏暗的环境中看见物体,是因为视网膜中的“视黄醛”吸收光线后,其分子结构由顺式变为反式,并从所在蛋白质上脱离,这个过程产生的信号传递给大脑。

下列有关“视黄醛”的说法正确的是( )

A.“视黄醛”属于烯烃

B.“视黄醛”的分子式为

C.“视黄醛”能与银氨溶液发生银镜反应

D.在金属镍催化并加热下,1 mol“视黄醛”最多能与发生加成反应

12.下列“类比”合理的是( )

A.1 mol 与足量银氨溶液反应可生成2 mol Ag,则1 mol HCHO与足量银氨溶液反应也生成2 mol Ag

B.既能发生水解反应,又能发生消去反应,则既能发生水解反应,又能发生消去反应

C.甘油与新制的混合后得到绛蓝色溶液,则葡萄糖溶液与新制的混合后也可得到绛蓝色溶液

D.1-丙醇能被催化氧化成醛,则2-丙醇也能被催化氧化成醛

13.不法商贩利用“豆浆粉精”勾兑豆浆被媒体曝光。据悉,这种豆浆完全没有营养价值,“豆浆粉精”中的乙基香兰素()过量食用还可能导致头痛、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至能够损伤肝、肾,对人体有较大的危害。则下列关于乙基香兰素的说法错误的是( )

A.乙基香兰素的分子式为

B.乙基香兰素与苯甲醛互为同系物

C.乙基香兰素的同分异构体可能含有酯基

D.乙基香兰素能与溶液发生显色反应

14.已知两个醛分子在NaOH溶液作用下可以发生加成反应,生成羟基醛:

如果将甲醛、乙醛、丙醛在NaOH溶液中发生反应,最多可以形成羟基醛的种类是( )

A.3种 B.4种 C.5种 D.6种

15.人体内缺乏维生素A会使人患夜盲症,原因是维生素A在人体内易被氧化为视黄醛,而视黄醛的缺乏是引起视觉障碍的主要原因。已知视黄醛结构为。

(1)检验分子中醛基的方法是__________反应。操作方法为__________,则证明原溶液中有醛基。

(2)检验分子中碳碳双键的方法是__________。

(3)实验中先检验哪种官能团?__________,试简述理由:__________。

答案以及解析

1.答案:B

解析:A项,该反应后有机产物中氢原子个数增多,既是加成反应又是还原反应,正确,不符合题意;B项,生成物为,由醛基变为羟基和氰基,因此官能团种类改变,错误,符合题意;C项,可看作,N带部分负电荷,因此与乙醛中带部分正电荷的碳原子相连,生成,正确,不符合题意;D项,可看作,O带部分负电荷,因此与乙醛中带部分正电荷的碳原子相连,生成,正确,不符合题意。

2.答案:A

解析:能发生酯化反应的官能团为醇羟基和羧基,能发生还原反应的官能团为醛基、羰基等,能发生加成反应的官能团为碳碳双键、碳碳三键、醛基、羰基等,卤代烃和醇能发生消去反应,但条件是卤素原子或羟基所连碳原子的相邻碳原子上必须有氢原子。A物质中含有羟基,能发生酯化反应和消去反应,含有醛基,能发生还原反应和加成反应;B物质不能发生还原和加成反应;C物质不能发生酯化反应和消去反应;D物质不能发生消去反应;故选A。

3.答案:D

解析:A项,加入酸性溶液,碳碳双键和醛基均被氧化,因此无法判断,错误;B项,加入溴水,碳碳双键和醛基均被氧化,因此无法判断,错误;C项,先加入银氨溶液、微热可以检验出醛基,但溶液呈碱性,如果不进行酸化直接加溴水,溴水与碱反应褪色,无法判断碳碳双键的存在,错误;D项,足量的新制悬浊液可使醛基完全反应,酸化后加入溴水,如果溶液褪色则可检验碳碳双键的存在,正确。

4.答案:C

解析:A.苯环上C原子的价层电子对数为3,双键上C原子的价层电子对数为3,双键上C原子的价层电子对数为3,即肉桂醛中碳原子的杂化方式都是,故A正确;

B.苯甲醛与乙醛先发生加成反应生成,再发生消去反应生成,即合成肉桂醛经历了加成和消去过程,故B正确;

C.肉桂醛分子中的碳碳双键和醛基,醛基具有强还原性,能被溴水氧化,则加入溴水褪色,不能说明肉桂醛分子中是否含有碳碳双键,故C错误;

D.NaOH是该反应的催化剂,则NaOH能降低该反应的活化能,增大活化分子数和百分数,加快反应速率,故D正确;

故选:C。

5.答案:B

解析:X→Y的过程为,为氧化反应,B错误。

6.答案:B

解析:乙醛还原的实验要求在碱性环境中进行,而图中是将NaOH溶液逐滴加入溶液中,二者可能恰好完全反应,也可能溶液过量,本实验操作的关键是碱要过量,故加热至沸腾,未观察到砖红色沉淀,最可能的原因是NaOH的量不足。故选B。

7.答案:C

解析:醛与新制悬浊液反应,必须在强碱性条件下进行。正确的操作是在试管里加入10%NaOH溶液2mL,再滴入4~5滴2%溶液,振荡得到新制碱性悬浊液,加入乙醛,加热至沸腾后才能出现砖红色沉淀。该同学配制悬浊液中有剩余,溶液明显不呈强碱性,则不能发生反应生成砖红色沉淀,C项符合题意。

8.答案:D

解析:氨水少量时,电离出的和反应生成白色沉淀AgOH,因此步骤1中观察到的白色沉淀为AgOH,A正确;AgOH与反应生成配合物而溶解,B正确;步骤3中有银镜产生,说明银氨配合物具有氧化性,乙醛被氧化,发生氧化反应,乙醛具有还原性,C正确;银不溶于稀硫酸,可以用具有强氧化性的硝酸洗涤除去试管内壁的银,D错误。

9.答案:A

解析:A项,该有机物有11个碳原子,不饱和度为4,因此氢原子个数为11×2+2-4×2=16,化学式为,正确;B项,该有机物中含有一个酮羰基和两个碳碳双键,因此1mol该有机物与充分反应消耗3mol,错误;C项,该物质能被酸性溶液等强氧化剂氧化,但不能发生银镜反应,错误;D项,该物质分子中含有碳碳双键,因此能发生加成反应和氧化反应,错误。

10.答案:C

解析:根据有机物Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的结构可知,有机物Ⅱ中与不饱和碳碳双键结合的C—H键断裂,有机物Ⅰ中的C一O键断裂,有机物Ⅰ与有机物Ⅱ发生加成反应,A正确;有机物Ⅰ中有4种不同化学环境的H原子,则其一氯代物有4种,B正确;有机物Ⅱ中含有3个直接相连的饱和C原子,具有四面体形结构,因此不可能所有碳原子共面,C错误;有机物Ⅲ中含有碳碳双键,能使酸性溶液褪色,D正确。

11.答案:C

解析:“视黄醛”属于醛类;由其结构可知,“视黄醛”的分子式为;1个“视黄醛”分子中有5个碳碳双键和1个醛基,所以1 mol“视黄醛”最多能与发生加成反应。

12.答案:C

解析:1 mol 中含有1 mol -CHO,与足量银氨溶液反应可生成2 mol Ag,但是1 mol HCHO中相当于含有2 mol -CHO,故1 mol HCHO与足量银氨溶液反应可生成4 mol Ag,A错误;只能发生水解反应,不能发生消去反应,B错误;含有多羟基的物质与新制的反应时会生成绛蓝色溶液,甘油和葡萄糖都是多羟基结构,故与新制的混合后都能得到绛蓝色溶液,C正确;2-丙醇能被催化氧化成丙酮,D错误。

13.答案:B

解析:由有机物的结构简式可知,该有机物中含有9个C原子、10个H原子、3个O原子,故该有机物的分子式为,A正确;乙基香兰素与苯甲醛含有的官能团不同,不能称为同系物,B错误;乙基香兰素中含有醛基、醚基和羟基,其同分异构体可能含有酯基,C正确;乙基香兰素中含有酚羟基,能与溶液发生显色反应,D正确。

14.答案:D

解析:该反应的原理实际上是醛基的邻位碳原子上的氢原子与羰基的加成,乙醛、丙醛中醛基的邻位碳原子上均有氢原子,而甲醛没有,故乙醛、丙醛分子中醛基的邻位碳原子上的氢原子分别与甲醛、乙醛和丙醛中的羰基加成可以生成6种羟基醛。

15.答案:(1)银镜;加入银氨溶液,水浴加热,若有光亮的银镜生成

(2)先加银氨溶液氧化醛基后,调pH至中性,再加入溴水,振荡,若溴水褪色,则证明分子中有碳碳双键

(3)醛基;溴水为强氧化剂,能够将醛基氧化为羧基(合理即可)

解析:(1)醛具有较强的还原性,能被银氨溶液氧化,同时被还原为Ag,若控制好反应条件,可以得到光亮的银镜。操作方法为加人银氨溶液,水浴加热,有光亮的银镜生成。

(2)碳碳双键和醛基均能使溴水褪色,检验碳碳双键时应先排除醛基的干扰。

(3)视黄醛的分子结构中有碳碳双键和醛基,银氨溶液为弱氧化剂,不能氧化碳碳双键,溴水为强氧化剂,—CHO、碳碳双键均可以将其还原,故检验碳碳双键时应先将—CHO氧化,再加溴水。