山东省名校考试联盟2024-2025学年高一下学期期中检测 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省名校考试联盟2024-2025学年高一下学期期中检测 历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 440.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

山东名校考试联盟

2024-2025学年高一年级下学期期中检测

历史试题 2025.04

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并收回。

4.本试卷考试时间为90分钟,满分为100分。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.考古证据显示,东非的大湖区和乍得湖之间的地区,在公元前1000-前600年期间存在过早期的炼铁活动,此时西亚技术尚未传播到埃及,对此合理的解释是

A.古代文明呈现多元面貌 B.文明产生时间具有一致性

C.非洲最早出现冶铁技术 D.东非与西亚之间存在交流

2.下表征引教材对各个古代帝国制度的部分表述,据此可知

波斯帝国 继承西亚地区传统的君主专制制度

亚历山大帝国 宣布君权神授,将政治、军事等大权集于一身

阿拉伯帝国 最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权

A.帝国的疆域都非常辽阔 B.帝国统治者实行专制统治

C.帝国建立中央集权制度 D.帝国建立成熟的管理制度

3.公元650年左右,欧洲总人口约1800万;到1000年总人口约3850万;1340年总人口约7350万。这反映了欧洲

A.城市化的进程不断加快 B.社会出现资本主义萌芽

C.封建社会经济稳定发展 D.农业资本主义发展迅速

4.有学者指出:“欧洲作物在美洲的一页农艺史,是在哥伦布二度来航才真正发轫。当他重返伊斯帕尼奥拉(今海地、多米尼加两国所在之岛屿),带领着17艘船只、1200名人手,还有各式作物种子、切枝······初期栽种成果便令人大受鼓舞。”下列选项中,属于哥伦布能带去的“作物”是

A.南瓜 B.花生 C.玉米 D.小友

5.16世纪菲律宾马尼拉的西班牙殖民档案记载:“每年'马尼拉大帆船'将美洲白银运来,换取中国生丝和瓷器,再经墨西哥运往欧洲。”对此,明朝官员称这些白银“非朝廷所铸,民间私相贸易,恐坏钱法”。这反映出当时

A.中国自然经济抵制白银货币化 B.全球贸易挑战传统货币体系

C.西班牙垄断太平洋贸易主导权 D.明朝海禁政策已经彻底瓦解

6.17世纪末某学者笔记记载:“哥白尼将人类从宇宙中心的桎梏中解放,笛卡尔以怀疑精神打破教条束缚。如今,我们需要一种新哲学,将自然法则延伸至人类社会,构建普世权利体系。”该思想最直接关联的是

A.文艺复兴人性解放 B.宗教改革因信称义

C.启蒙运动理性自由 D.科学革命实证精神

7.从18世纪末开启的这场革命,其影响在于摧毁了延续数个世纪、长期统治欧洲大部分民众的封建政治制度,并以一种更统一、更简约且基于人人地位平等原则的社会政治秩序取而代之。材料反映了这场革命

A.建立了人人平等的社会秩序 B.推动了美国独立战争的爆发

C.增强了殖民地人民民族意识 D.打击了欧洲的封建专制统治

8.1830年,利物浦-曼彻斯特铁路通车。股票投机者宣称:“铁路将消灭地域差异!”然而农民却抱怨:“粮食价格被商人垄断。”历史学者也指出:“铁路时刻表取代了日出而作。”这反映了铁路

A.改变了以往的社会秩序 B.推动工业资本控制经济命脉

C.推动向工业社会的转型 D.导致区域经济不平衡性加剧

9.恩格斯在《法兰西内战》导言中指出,“它”取消了支付给官吏的一切金钱特权,从公社委员起,自上至下一切公职人员,都只领取相当于工人工资的报酬,并规定“公职人员由选举产生,且随时可以罢免”。“它”

A.标志着社会主义理论的正式诞生 B.开创了无产阶级革命的新道路

C.体现了无产阶级民主的实践探索 D.促成了国际工人阶级的大联合

10.如表所示为18-19世纪末欧洲海外探险的代表人物及其重要活动。据此可知,这些活动

代表人物 重要活动

詹姆斯·库克(英) 1768 1779年三次太平洋探险,绘制新西兰、澳大利亚东海岸地图,宣称具为英国领土。

大卫·利文斯通(英) 1841 1873年深入非洲内陆,探索赞比西河与维多利亚湖,呼吁“基督教+商业十文明”三C政策。

皮埃尔·萨沃尔尼昂·德·布拉柴(法) 1875-1880年为法国夺取刚果河右岸地区,建立布拉柴维尔据点。

A.推动了全球物种交换 B.服务于欧洲殖民扩张

C.促进了科学技术革命 D.加速了亚非拉工业化

11.1904年美国总统西奥多·罗斯福提出“罗斯福推论”,宜称:“西半球国家若因*暴政或无能'导致文明社会纽带松弛,美国不得不行使国际警察权力。”此后,美国多次以“维护秩序”为由武装干涉多米尼加、尼加拉瓜等国,并建立“财政监护”制度控制其海关税收。这反映出

A.欧洲殖民体系在拉美彻底瓦解 B.拉美国家已实现政治经济独立

C.美国取代欧洲成为新殖民霸主 D.拉丁美洲尚未实现真正的解放

12.提拉克用《薄伽梵歌》论证其政治纲领的合理性,用对印度教经典的新释义来号召群众,用庆祝宗教节日对民众进行民族主义教化。这反映了

A.印度的民族意识已经初步觉醒 B.印度独立运动斗争水平落后

C.印度教教义蕴含民族民主思想 D.传统文化推动民族解放运动

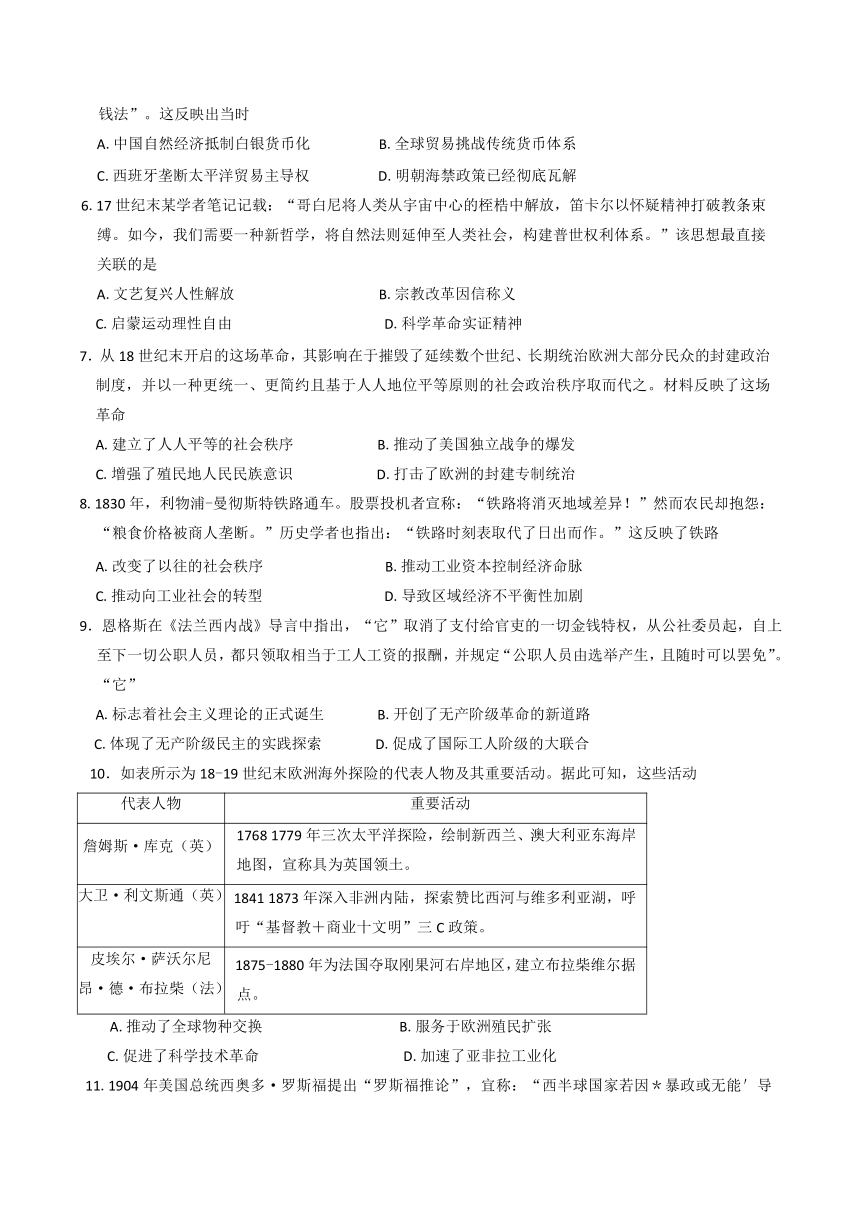

13.下图是1918年英国泰晤士报的一篇报道,标题是《秘密的中国军队帮助我们赢得了一场大战》。这反映了

A.中国军队秘密参加了一战 B.一战使中国国际地位得以改观

C.中国参战影响了一战结局 D.中国的贡献得到西方社会承认

14.1917年4月,列宁指出:“我们要立刻有系统地过渡,由工人代表苏维埃监督社会产品的生产和分配”,“农场应该建立在公有制基础之上”。这些言论

A.推动了俄国十月革命的爆发 B.表明当时暴力夺取政权的必要

C.体现列宁发展了马克思主义 D.反映列宁社会主义构想成体系

15.1921年后,众多私入出版机构在苏俄(联)纷纷出现,图书出版总管理局的审查尺度也相应作了调整。1923-1925年,剧目审查委员会共审定了3686部电影,没有通过的有632部,占16.3%,1923-1926年审查剧目1106部,禁演134个,占12%,比1921年前均有大幅下降。这表明

A.布尔什维克党致力文化自由 B.文化传媒已不受政府管控

C.苏俄(联)文化事业繁荣发展 D.新经济政策影响文化发展

二、非选择题(本大题共4小题,16题14分,17题14分,18题14分,19题13分,共55分)

16.阅读材料,回答问题。

《亨利一世权利宪章》

《亨利--世权利宪章》又称《加冕宪章》或《自由宪章》,是亨利一世1100年即位时颁布的成文公告,乃英国法律史里程碑文件。该宪章于1100年在伦敦塔诺曼教堂签署,全文十四条,主要谴责威廉二世滥用王权的行为,包括对男爵过度征税以及买卖圣职等问题。核心内容可概括为:

·保护教会权利;

·保障封臣继承权;

·维护封臣子女婚姻自主权;

·保护封臣遗属权益;

·恢复爱德华忏悔者时期的习惯法;

·废除威廉二世的不公正法令。

《加冕宪章》在限制王室任意扩张封建权利的同时,保留了封臣的封建义务,成为贵族反抗王权暴政的法理依据。其历史价值在于确立王权对贵族意志的依附性,否定了国王违法敛税的正当性。

宪章首次以成文形式确立“双向契约关系”:国王与贵族互负义务,违反者可被反抗。这一原则成为1215年《大宪章》的雏形。17世纪英国革命期间,议会派曾援引该宪章作为反抗查理一世的法律依据。

(1)根据材料并结合所学,概括指出这一时期王权呈现的趋势。(6分)

(2)根据材料并结合所学,分别说明“王权趋势”的原因和影响。(8分)

17.阅读材料,回答问题。

材料一:“1571年,西班牙人建立马尼拉城,开通了马尼拉大帆船贸易。每年约2-4艘大帆船从墨西哥运载美洲白银至菲律宾,用以交换中国丝绸、瓷器与东南亚香料,形成“白银-商品'跨洋循环。”

-摘编白《全球通史》

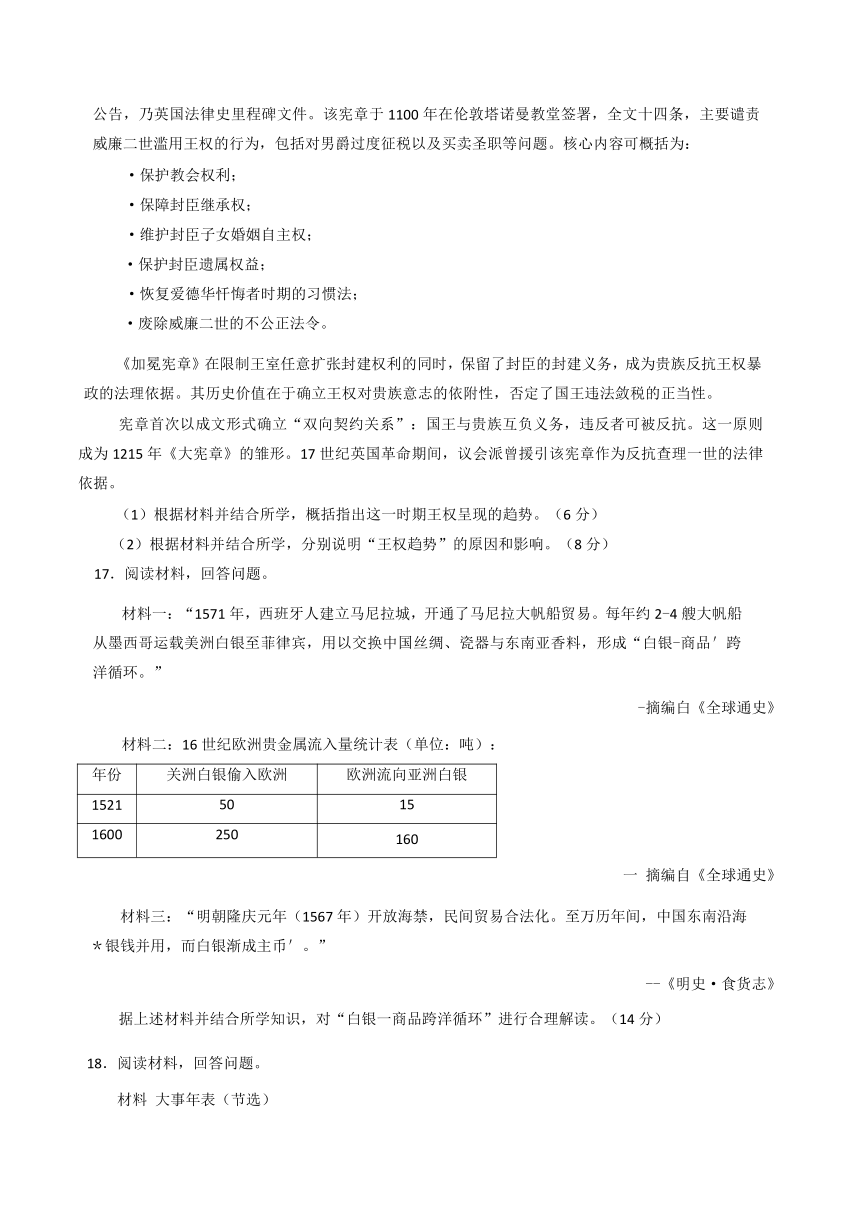

材料二:16世纪欧洲贵金属流入量统计表(单位:吨):

年份 关洲白银偷入欧洲 欧洲流向亚洲白银

1521 50 15

1600 250 160

一 摘编自《全球通史》

材料三:“明朝隆庆元年(1567年)开放海禁,民间贸易合法化。至万历年间,中国东南沿海*银钱并用,而白银渐成主币'。”

--《明史·食货志》

据上述材料并结合所学知识,对“白银一商品跨洋循环”进行合理解读。(14分)

18.阅读材料,回答问题。

材料 大事年表(节选)

时间 世界大事

1859年 达尔文发表《物种起源》

1866年 西门子发明发电机

1867年 《资本论》第一卷问世

1868年 日本明治维新

1871年 德国统一,颁布《德意志帝国宪法》

1871年 巴黎公社成立

1879年 爱迪生发明电灯

20世纪初 世界殖民体系形成

-摘编自人民教育出版社《中外历史纲要》(下)

运用唯物史观解读表中政治、经济、文化之间的关系,以“人类社会是政治经济文化相互作用的整体”为主题,撰写一篇历史短义。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)(14分)

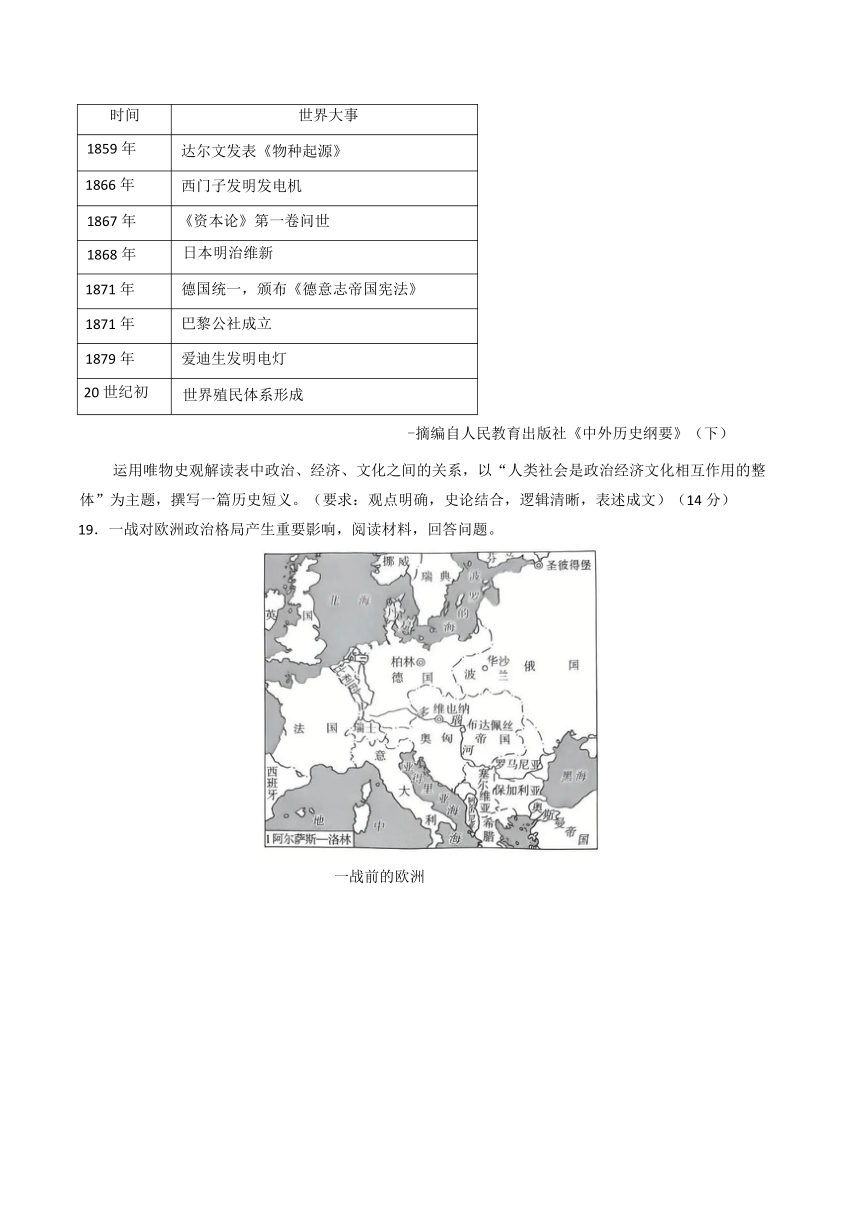

19.一战对欧洲政治格局产生重要影响,阅读材料,回答问题。

一战前的欧洲

一战后的欧洲

(1)概括图中一战后欧洲政治版图的主要变化。(6分)

(2)结合所学知识,分析变化所产生的影响。(7分)

高一下学期名校联盟期中考试

历史试题(答案详解版)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B C D B C D A C B

题号 11 12 13 14 15

答案 D D D A D

1.答案:A

解析:材料提及“东非存在炼铁活动”“西亚技术未传播”,指向古代文明多元特点。

考点:古代文明呈现多元发展格局。所以选择A项。B错误,文明产生时间不具有一致性。C错误,考古发现非洲出现炼铁,不能说明冶铁技术最早出现于非洲。D错误,材料无法看出东非的冶铁受到西亚的影响,而且这一时期,西亚技术未传播到埃及及北非地区。所以,材料核心是古代文明的多元格局,故选A。

2.答案:B

解析:材料提及“君主专制”“大权集于一身”,“掌握大权”说明帝国统治者都建立起强有力的专制统治。所以选择B项。A错误,材料没有提及。C错误,材料体现的是强有力的专制统治,对地方实施中央集权,不能体现。D错误,成熟的管理制度,不恰当。材料核心是帝国实行专制统治。故选B。

3.答案:C

解析:材料显示从7世纪到14世纪欧洲总人口大幅上升,这一时期属于中古欧洲的封建时期,人口上升的根本原因是封建经济的稳定发展。所以选择C项。A错误,材料不能看出城市人口的大幅上升,中古后期城市发展,还称不上城市化进程加快。B错误,14世纪人口数量的上升,可能与欧洲商品经济发展及资本主义萌芽的出现有一定关系,但无法反映7世纪至11世纪的人口增长情况。D错误,这一时期,农业资本主义没有迅速发展。材料核心是中古欧洲封建经济不是停滞不前,而是一直在发展的。故选C。

4.答案:D

解析:本题聚焦于哥伦布航行时从欧洲带去美洲的作物。关键在于明确各选项中作物的原产区域。A 选项南瓜、B选项花生、C 选项玉米均原产于美洲,是在新航路开辟后从美洲向其他地区传播的。而D选项小麦原产于西亚,属于欧亚大陆的作物,符合哥伦布从欧洲带去美洲这一条件。故正确答案为D。

答案:B

解析:材料通过“美洲白银-中国商品-欧洲消费”的贸易链条,揭示了全球贸易体系与明朝货币管理政策的冲突。B 项正确,全球白银流动冲击了明朝以铜钱、宝钞为主的传统货币体系,而“禁私流通”的官方态度正反映了这种挑战。A项错误,白银货币化是明朝中后期的发展趋势,材料未体现自然经济的抵制作用。C项错误,“垄断主导权”缺乏史料支撑,太平洋贸易实际涉及中、西、菲等多方参与。D项错误,明朝海禁政策在隆庆开关后已部分松弛,但“彻底瓦解”表述绝对化。材料核心是全球贸易对传统货币体系的冲击,故选B。

6.答案:C

解析:材料中提到17世纪末学者主张把自然法则应用于人类社会构建普世权利。C项正确,启蒙运动的理性主义,就是倡导用理性即自然法则去思考和构建社会秩序,追求自由平等,与材料思想高度契合。A项错误,文艺复兴主要是在文学艺术等领域强调人性解放,没有涉及将自然法则应用于社会权利构建方面。B项错误,宗教改革围绕宗教教义、教会权威等展开,与将自然法则延伸到社会层面、建立普世权利无关。D项错误,科学革命的实证精神主要应用于科学研究领域,并非构建社会权利体系,与材料主旨不符。材料核心是将自然法则运用到社会权利构建,所以选C。

7.答案:D

解析:材料提及18世纪末这场革命摧毁封建政治制度,建立新秩序,指的是法国大革命。法国大革命强力冲击封建专制,与材料“摧毁······封建制的那些政治制度”相符,D项正确。选项A:法国大革命未真正实现人人平等,A项表述绝对,错误。选项B:美国独立战争早于法国大革命,B项错误。选项C:材料没有显示殖民地,C项错误。材料核心是革命打击封建政治制度,所以选D。

8.答案:A

解析:材料中,股票投机者的说法体现出铁路对空间观念的冲击,改变了人们对地域差异的认知;农民的抱怨反映出铁路带来的经济秩序变化,影响了传统农业经济中粮食价格的稳定;历史学者提到的铁路时刻表取代“日出而作”,这是对传统时间观念和生活节奏的改变。综合来看,铁路从多方面改变了原有的社会秩序,A项正确。B项“推动工业资本控制经济命脉”,材料中并没有明确体现工业资本对经济命脉控制的相关内容;C项“推动向工业社会的转型”表述较为宽泛,材料重点强调的是铁路对既有秩序的改变,而非单纯强调推动工业社会转型这一结果;D项“导致区域经济不平衡性加剧”,材料中没有足够信息表明铁路使得区域经济不平衡加剧。所以选A。

9.答案:C

解析:材料提及“取消官吏金钱特权”“公职人员薪资与工人相当”“选举罢免制”,指向巴黎公社反对官僚特权、实现人民民主的措施。考点:巴黎公社对无产阶级民主的实践探索。所以选择C项。A错误,社会主义理论诞生标志是1848年《共产党宣言》,与巴黎公社无关。B错误,“革命新道路”指具体革命路径(如农村包围城市),巴黎公社未开创此类道路。D错误,国际工人联合是第一国际(1864年)的成果,早于巴黎公社(1871年)。所以,材料核心为巴黎公社的民主实践,故选C。

10.答案:B

解析:材料展示了如表所示为18-19世纪末欧洲海外探险的代表人物及其重要活动,这些活动为欧洲后续殖民扩张提供地理信息、资源情况等支持。答案选择B项。A项,题干未体现推动全球物种交换,此项是新航路开辟的影响;C项,探险活动和科学技术革命发展关系不大;D项,殖民活动多是掠夺,和加速亚非拉工业化无关。综上,正确选项为B项。

11.答案:D

解析:材料呈现:美国以“国际警察权力”干涉拉美,通过“财政监护”控制其海关税收。考点:拉丁美洲民族民主革命的延续性(反帝反殖民任务未完成)。答案选D项。A 错误,欧洲殖民体系瓦解是二战后,题干反映美国取代欧洲扩张。B错误,拉美未实现真正独立,“财政监护”表明仍受控制。C干扰项,题干核心是拉美问题,非美欧霸权更迭。结论:材料体现拉美民族民主革命任务未完成,故选D。

12.答案:D

解析:通过材料可以得知,提拉克利用传统文化推动印度的民族独立运动,所以可以得出D项,传统文化推动民族解放运动的结论。印度的民族意识初步觉醒并非材料主旨,材料也没有体现,排除A选项;材料主人公是提拉克,提拉克是国大党领导人,是资产阶级,独立运动水平不落后,所以排除B;印度教教义蕴含民族民主思想说法错误,材料提到“提拉克用印度教经典的新释义来号召群众”,用新释义,所以排除C,故本题答案选D。

13.答案:D

解析:从材料英国的报道得知西方国家承认中国对一战的贡献,所以正确答案为D。中国参加了一战,但是并没有派遣军队,而是劳工,排除A;中国国际地位得到改变,材料没有体现,排除B;材料没有体现中国参战对一战产生影响,排除C。本题答案选D。

答案:A

解析:材料体现了列宁指出俄国革命下一步的任务就是无产阶级掌握政权,所以推动了十月革命的爆发。1917年4月,列宁仍然坚持和平方式夺取政权,7月流血事件后才确立暴力夺权方针,排除B;材料并未体现对马克思主义的发展,排除C;建设社会主义是在夺取政权之后,此时也不可能成体系,排除D。所以本题的答案选A。

15.答案:D

解析:私人出版机构在苏俄(联)纷纷出现,而且图书审查力度下降,结合时间1921年可以得知,这与新经济政策有关,正确选项为D。A项没有体现,排除。材料可以看出,图书、电影仍然要受审查,排除B、C。所以本题的答案选D。

16.参考答案:

(1)趋势:王权不断加强;王权是有限的(王权受到限制)。(6分)

(2)原因:中古中后期,社会稳定,工商业繁荣,城市兴起,新兴市民阶层兴起,适应新时期发展,王权得到加强;(2分)在王权加强的过程中,旧贵族、封建领主的权利受到侵犯,联合起来限制王权。(2分)

影响:王权加强,一定程度上为民族国家的形成奠定基础;(2分)“王权有限”的历史传统,是英国资产阶级革命,以及代议制民主制(君主立宪制)的历史渊源。(2分)答案详解:本题考察历史解释的能力,时空限定为中古欧洲。

(1)根据材料“历数威廉二世对于王权的滥用”“对封臣原有的封建义务进行了保留”再结合该宪章签订的时间1100年前后,可以看出这是中古中后期,这一时期王权得到强化,但是贵族、封臣联合起来采取措施,限制王权滥用。

(2)不管王权的强化还是王权受到限制,都有它的原因和影响,所以在第一题的基础上,需要分别加以阐释和说明。王权强化的原因主要是中古中后期,社会逐渐稳定,工商业逐渐繁荣,城市复兴,新兴市民阶层兴起,国王采取一系列措施,适应新时期发展,王权得到加强。随着王权的加强,为欧洲民族国家的形成奠定基础;而王权有限的传统既与当时贵族们的抗争有关,也与封君封臣制度下,王权受限的历史有关,而这一传统,也对后来君主立宪制度的确立产生影响。

总结:12世纪前后,是中古欧洲政治、经济新发展时期,这一时期的现象既反映了历史传统又影响后来发展,同时,需要明白王权强化的同时,一直伴随着对王权的限制。

答题关键:避免简单、片面、孤立认识问题,突出全面的、辩证的、发展的唯物史观核心。

17.参考答案:

从解读现象内容角度回答:西班牙通过大帆船贸易将美洲白银运至菲律宾,换取中国丝绸、瓷器和东南亚香料。西班牙以白银为媒介,构建“白银-商品”跨洋循环,形成跨洋贸易体系。(2分)

从背景与动因角度回答:新航路开辟后,西班牙殖民扩张,建立美洲殖民地,掠夺白银。明朝隆庆开关,民间贸易合法化,推动中外商品交流。(4分)

从影响角度回答:欧洲:白银流入加速资本原始积累,推动资本主义发展。中国:白银货币化,促进商品经济繁荣。东南亚:香料贸易兴盛,成为全球贸易链的重要环节。全球:资本主义世界市场形成,人类社会进入大变革时代。(8分)

(其他角度言之成理,也可得分)

答案详解:

设计意图:通过白银这一单一要素的全球运动,考查学生对“物质流动-经济联系一体系形成”多重逻辑的理解,强调跨区域互动中的主动性与被动性差异。

背景与动因:新航路开辟(15世纪末)后,西班牙通过殖民美洲(如墨西哥)掠夺大量白银。材料1中1571年马尼拉城的建立,正是西班牙为控制跨太平洋贸易而设的枢纽。

明朝长期实行海禁,但隆庆元年(1567年)开放海禁(材料3),允许民间出海贸易,直接推动了中国商品与世界市场的对接。

白银流动路径:西班牙通过“马尼拉大帆船贸易”将美洲白银运至菲律宾(材料1),再经菲律宾中转至中国,换取丝绸、瓷器等商品。材料2显示,1600年欧洲流向亚洲的白银达160吨,远超1521年的15吨,印证白银大量流入亚洲。

白银最终流向中国的原因:中国商品(如丝绸、瓷器)在欧洲市场供不应求,而中国对欧洲商品需求有限,形成贸易顺差,白银成为主要结算货币。

贸易内容与经济循环:西班牙以白银为媒介,构建“美洲白银→欧洲→亚洲商品”的循环。材料1中“白银-商品”跨洋循环的表述,直接点明这一模式的本质。

对各方的影响:欧洲:白银流入缓解了货币短缺,促进商业革命和价格革命,加速封建制度瓦解。中国:白银大量流入推动赋税货币化(如“一条鞭法”),刺激农业商品化和手工业发展,但也导致银贵钱贱,加剧社会矛盾。东南亚:菲律宾、马六甲等地成为贸易中转站,香料贸易繁荣,促进当地经济发展。

全球意义:这一循环标志着全球贸易网络的形成,白银成为连接欧亚美三大洲的纽带,为17世纪资本主义世界市场的发展奠定基础。

18.答案示例:

标题:人类社会是政治经济文化相互作用的有机整体,经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础,文化具有能动性(2分)

说明一:从经济发展推动政治变革角度回答:

工业革命,使生产力飞跃,经济发展推动德国统一,颁布宪法确立君主立宪制;同时,工业革命激化阶级矛盾,引发巴黎公社建立无产阶级政权尝试。第二次工业革命结束,推动世界殖民体系最终形成。(6分)

说明二:从政治制度反作用于经济角度回答:

日本明治维新确立资本主义君主立宪制,推动日本资本主义发展;德国统一,通过政策扶持,加速第二次工业革命,使德国在19世纪末工业产值迅速发展。(6分)

说明三:从文化思想影响经济与政治,政治经济也影响文化思想角度回答:

进化论“物竞天择”,打破神创论,解放思想,为工业革命技术革新提供思想动力。工业革命发展,资本主义制度弊病显现,《资本论》发表,马克思主义发展。(6分)

具体说明(答案从三个角度回答,每个角度6分,任答两个角度即可,此部分满分12分,此题满分14分,其他答案言之成理也可酌情给分)

答案详解:本题是论述题之历史事物阐释题,时空限定为19世纪中期-20世纪初(世界)。根据材料“第二次工业革命、《资本论》、明治维新、德国统一、巴黎公社、进化论”及唯物史观可知:经济、政治、文化是人类社会的有机组成部分,经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础,文化思想影响经济与政治,政治经济也影响文化思想。以下从两个角度阐释三者关系:

说明一:经济革命推动政治变革与文化发展

经济基础:1866年发电机发明和1879年电灯应用表明第二次工业革命兴起,生产力飞跃。政治变革:经济发展需求推动德国统一(1871年),通过《德意志帝国宪法》确立君主立宪制,为工业革命提供统一市场;工业革命激化阶级矛盾,引发巴黎公社(1871年)的无产阶级政权尝试,体现经济对立催生政治革命。

说明二:政治制度反作用于经济,政治改革:明治维新解放劳动力。德国统一后实施铁路国有化、科技扶持政策,使其19世纪末工业产值迅速发展,体现政治统一促进经济腾飞。文化与政治经济互相作用:进化论“物竞天择”,打破神创论,解放思想,为工业革命技术革新提供思想动力。工业革命发展,资本主义制度弊病显现,《资本论》发表,马克思主义发展。

答题关键:避免孤立分析事件,突出“经济决定政治,政治反作用于经济,文化具有能动性”的唯物史观核心。

19.参考答案:

(1)变化:德国和奥匈帝国等战败国被削弱瓦解;沙皇俄国变为苏联且疆域缩减;德国、奥匈、沙皇俄国的土地上,系列新兴民族国家诞生。(6分)

(2)从德国被削弱角度回答:对战败国的过分削弱,激化了德国的民族情绪,为二战爆发埋下隐患。从沙俄变为苏联角度回答:削弱了帝国主义力量,打破资本主义一统天下的局面。从新兴国家角度回答:推动欧洲民族国家体系形成,冲击了欧洲殖民体系。从全球角度回答:欧洲霸权地位削弱,凡尔赛体系埋下隐患。(以上一个要点3分,够三点7分)

答案详解:

根据地图可知,一战前后,一战战败国德国的疆域变化较大,一战后的疆域明显小于战前;奥匈帝国作为战败国则在一战后消失;东欧的俄国则变为苏联,而且疆域面积也大大减少。在欧洲中部,原俄国、德国、奥匈帝国的疆土上,波兰、捷克斯洛伐克等新兴民族国家建立起来。结合所学知识,分析变化背后所带来的影响。从德国被削弱角度回答:对战败国的过份削弱,激化了德国的民族情绪,为二战爆发埋下隐患。从沙俄变为苏联角度回答:削弱了帝国主义力量,打破资本主义一统天下局面。从新兴国家角度回答:推动欧洲民族国家体系形成,冲击了欧洲殖民体系。从全球角度回答:欧洲霸权地位削弱,凡尔赛体系埋下隐患。

2024-2025学年高一年级下学期期中检测

历史试题 2025.04

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并收回。

4.本试卷考试时间为90分钟,满分为100分。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.考古证据显示,东非的大湖区和乍得湖之间的地区,在公元前1000-前600年期间存在过早期的炼铁活动,此时西亚技术尚未传播到埃及,对此合理的解释是

A.古代文明呈现多元面貌 B.文明产生时间具有一致性

C.非洲最早出现冶铁技术 D.东非与西亚之间存在交流

2.下表征引教材对各个古代帝国制度的部分表述,据此可知

波斯帝国 继承西亚地区传统的君主专制制度

亚历山大帝国 宣布君权神授,将政治、军事等大权集于一身

阿拉伯帝国 最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权

A.帝国的疆域都非常辽阔 B.帝国统治者实行专制统治

C.帝国建立中央集权制度 D.帝国建立成熟的管理制度

3.公元650年左右,欧洲总人口约1800万;到1000年总人口约3850万;1340年总人口约7350万。这反映了欧洲

A.城市化的进程不断加快 B.社会出现资本主义萌芽

C.封建社会经济稳定发展 D.农业资本主义发展迅速

4.有学者指出:“欧洲作物在美洲的一页农艺史,是在哥伦布二度来航才真正发轫。当他重返伊斯帕尼奥拉(今海地、多米尼加两国所在之岛屿),带领着17艘船只、1200名人手,还有各式作物种子、切枝······初期栽种成果便令人大受鼓舞。”下列选项中,属于哥伦布能带去的“作物”是

A.南瓜 B.花生 C.玉米 D.小友

5.16世纪菲律宾马尼拉的西班牙殖民档案记载:“每年'马尼拉大帆船'将美洲白银运来,换取中国生丝和瓷器,再经墨西哥运往欧洲。”对此,明朝官员称这些白银“非朝廷所铸,民间私相贸易,恐坏钱法”。这反映出当时

A.中国自然经济抵制白银货币化 B.全球贸易挑战传统货币体系

C.西班牙垄断太平洋贸易主导权 D.明朝海禁政策已经彻底瓦解

6.17世纪末某学者笔记记载:“哥白尼将人类从宇宙中心的桎梏中解放,笛卡尔以怀疑精神打破教条束缚。如今,我们需要一种新哲学,将自然法则延伸至人类社会,构建普世权利体系。”该思想最直接关联的是

A.文艺复兴人性解放 B.宗教改革因信称义

C.启蒙运动理性自由 D.科学革命实证精神

7.从18世纪末开启的这场革命,其影响在于摧毁了延续数个世纪、长期统治欧洲大部分民众的封建政治制度,并以一种更统一、更简约且基于人人地位平等原则的社会政治秩序取而代之。材料反映了这场革命

A.建立了人人平等的社会秩序 B.推动了美国独立战争的爆发

C.增强了殖民地人民民族意识 D.打击了欧洲的封建专制统治

8.1830年,利物浦-曼彻斯特铁路通车。股票投机者宣称:“铁路将消灭地域差异!”然而农民却抱怨:“粮食价格被商人垄断。”历史学者也指出:“铁路时刻表取代了日出而作。”这反映了铁路

A.改变了以往的社会秩序 B.推动工业资本控制经济命脉

C.推动向工业社会的转型 D.导致区域经济不平衡性加剧

9.恩格斯在《法兰西内战》导言中指出,“它”取消了支付给官吏的一切金钱特权,从公社委员起,自上至下一切公职人员,都只领取相当于工人工资的报酬,并规定“公职人员由选举产生,且随时可以罢免”。“它”

A.标志着社会主义理论的正式诞生 B.开创了无产阶级革命的新道路

C.体现了无产阶级民主的实践探索 D.促成了国际工人阶级的大联合

10.如表所示为18-19世纪末欧洲海外探险的代表人物及其重要活动。据此可知,这些活动

代表人物 重要活动

詹姆斯·库克(英) 1768 1779年三次太平洋探险,绘制新西兰、澳大利亚东海岸地图,宣称具为英国领土。

大卫·利文斯通(英) 1841 1873年深入非洲内陆,探索赞比西河与维多利亚湖,呼吁“基督教+商业十文明”三C政策。

皮埃尔·萨沃尔尼昂·德·布拉柴(法) 1875-1880年为法国夺取刚果河右岸地区,建立布拉柴维尔据点。

A.推动了全球物种交换 B.服务于欧洲殖民扩张

C.促进了科学技术革命 D.加速了亚非拉工业化

11.1904年美国总统西奥多·罗斯福提出“罗斯福推论”,宜称:“西半球国家若因*暴政或无能'导致文明社会纽带松弛,美国不得不行使国际警察权力。”此后,美国多次以“维护秩序”为由武装干涉多米尼加、尼加拉瓜等国,并建立“财政监护”制度控制其海关税收。这反映出

A.欧洲殖民体系在拉美彻底瓦解 B.拉美国家已实现政治经济独立

C.美国取代欧洲成为新殖民霸主 D.拉丁美洲尚未实现真正的解放

12.提拉克用《薄伽梵歌》论证其政治纲领的合理性,用对印度教经典的新释义来号召群众,用庆祝宗教节日对民众进行民族主义教化。这反映了

A.印度的民族意识已经初步觉醒 B.印度独立运动斗争水平落后

C.印度教教义蕴含民族民主思想 D.传统文化推动民族解放运动

13.下图是1918年英国泰晤士报的一篇报道,标题是《秘密的中国军队帮助我们赢得了一场大战》。这反映了

A.中国军队秘密参加了一战 B.一战使中国国际地位得以改观

C.中国参战影响了一战结局 D.中国的贡献得到西方社会承认

14.1917年4月,列宁指出:“我们要立刻有系统地过渡,由工人代表苏维埃监督社会产品的生产和分配”,“农场应该建立在公有制基础之上”。这些言论

A.推动了俄国十月革命的爆发 B.表明当时暴力夺取政权的必要

C.体现列宁发展了马克思主义 D.反映列宁社会主义构想成体系

15.1921年后,众多私入出版机构在苏俄(联)纷纷出现,图书出版总管理局的审查尺度也相应作了调整。1923-1925年,剧目审查委员会共审定了3686部电影,没有通过的有632部,占16.3%,1923-1926年审查剧目1106部,禁演134个,占12%,比1921年前均有大幅下降。这表明

A.布尔什维克党致力文化自由 B.文化传媒已不受政府管控

C.苏俄(联)文化事业繁荣发展 D.新经济政策影响文化发展

二、非选择题(本大题共4小题,16题14分,17题14分,18题14分,19题13分,共55分)

16.阅读材料,回答问题。

《亨利一世权利宪章》

《亨利--世权利宪章》又称《加冕宪章》或《自由宪章》,是亨利一世1100年即位时颁布的成文公告,乃英国法律史里程碑文件。该宪章于1100年在伦敦塔诺曼教堂签署,全文十四条,主要谴责威廉二世滥用王权的行为,包括对男爵过度征税以及买卖圣职等问题。核心内容可概括为:

·保护教会权利;

·保障封臣继承权;

·维护封臣子女婚姻自主权;

·保护封臣遗属权益;

·恢复爱德华忏悔者时期的习惯法;

·废除威廉二世的不公正法令。

《加冕宪章》在限制王室任意扩张封建权利的同时,保留了封臣的封建义务,成为贵族反抗王权暴政的法理依据。其历史价值在于确立王权对贵族意志的依附性,否定了国王违法敛税的正当性。

宪章首次以成文形式确立“双向契约关系”:国王与贵族互负义务,违反者可被反抗。这一原则成为1215年《大宪章》的雏形。17世纪英国革命期间,议会派曾援引该宪章作为反抗查理一世的法律依据。

(1)根据材料并结合所学,概括指出这一时期王权呈现的趋势。(6分)

(2)根据材料并结合所学,分别说明“王权趋势”的原因和影响。(8分)

17.阅读材料,回答问题。

材料一:“1571年,西班牙人建立马尼拉城,开通了马尼拉大帆船贸易。每年约2-4艘大帆船从墨西哥运载美洲白银至菲律宾,用以交换中国丝绸、瓷器与东南亚香料,形成“白银-商品'跨洋循环。”

-摘编白《全球通史》

材料二:16世纪欧洲贵金属流入量统计表(单位:吨):

年份 关洲白银偷入欧洲 欧洲流向亚洲白银

1521 50 15

1600 250 160

一 摘编自《全球通史》

材料三:“明朝隆庆元年(1567年)开放海禁,民间贸易合法化。至万历年间,中国东南沿海*银钱并用,而白银渐成主币'。”

--《明史·食货志》

据上述材料并结合所学知识,对“白银一商品跨洋循环”进行合理解读。(14分)

18.阅读材料,回答问题。

材料 大事年表(节选)

时间 世界大事

1859年 达尔文发表《物种起源》

1866年 西门子发明发电机

1867年 《资本论》第一卷问世

1868年 日本明治维新

1871年 德国统一,颁布《德意志帝国宪法》

1871年 巴黎公社成立

1879年 爱迪生发明电灯

20世纪初 世界殖民体系形成

-摘编自人民教育出版社《中外历史纲要》(下)

运用唯物史观解读表中政治、经济、文化之间的关系,以“人类社会是政治经济文化相互作用的整体”为主题,撰写一篇历史短义。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)(14分)

19.一战对欧洲政治格局产生重要影响,阅读材料,回答问题。

一战前的欧洲

一战后的欧洲

(1)概括图中一战后欧洲政治版图的主要变化。(6分)

(2)结合所学知识,分析变化所产生的影响。(7分)

高一下学期名校联盟期中考试

历史试题(答案详解版)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B C D B C D A C B

题号 11 12 13 14 15

答案 D D D A D

1.答案:A

解析:材料提及“东非存在炼铁活动”“西亚技术未传播”,指向古代文明多元特点。

考点:古代文明呈现多元发展格局。所以选择A项。B错误,文明产生时间不具有一致性。C错误,考古发现非洲出现炼铁,不能说明冶铁技术最早出现于非洲。D错误,材料无法看出东非的冶铁受到西亚的影响,而且这一时期,西亚技术未传播到埃及及北非地区。所以,材料核心是古代文明的多元格局,故选A。

2.答案:B

解析:材料提及“君主专制”“大权集于一身”,“掌握大权”说明帝国统治者都建立起强有力的专制统治。所以选择B项。A错误,材料没有提及。C错误,材料体现的是强有力的专制统治,对地方实施中央集权,不能体现。D错误,成熟的管理制度,不恰当。材料核心是帝国实行专制统治。故选B。

3.答案:C

解析:材料显示从7世纪到14世纪欧洲总人口大幅上升,这一时期属于中古欧洲的封建时期,人口上升的根本原因是封建经济的稳定发展。所以选择C项。A错误,材料不能看出城市人口的大幅上升,中古后期城市发展,还称不上城市化进程加快。B错误,14世纪人口数量的上升,可能与欧洲商品经济发展及资本主义萌芽的出现有一定关系,但无法反映7世纪至11世纪的人口增长情况。D错误,这一时期,农业资本主义没有迅速发展。材料核心是中古欧洲封建经济不是停滞不前,而是一直在发展的。故选C。

4.答案:D

解析:本题聚焦于哥伦布航行时从欧洲带去美洲的作物。关键在于明确各选项中作物的原产区域。A 选项南瓜、B选项花生、C 选项玉米均原产于美洲,是在新航路开辟后从美洲向其他地区传播的。而D选项小麦原产于西亚,属于欧亚大陆的作物,符合哥伦布从欧洲带去美洲这一条件。故正确答案为D。

答案:B

解析:材料通过“美洲白银-中国商品-欧洲消费”的贸易链条,揭示了全球贸易体系与明朝货币管理政策的冲突。B 项正确,全球白银流动冲击了明朝以铜钱、宝钞为主的传统货币体系,而“禁私流通”的官方态度正反映了这种挑战。A项错误,白银货币化是明朝中后期的发展趋势,材料未体现自然经济的抵制作用。C项错误,“垄断主导权”缺乏史料支撑,太平洋贸易实际涉及中、西、菲等多方参与。D项错误,明朝海禁政策在隆庆开关后已部分松弛,但“彻底瓦解”表述绝对化。材料核心是全球贸易对传统货币体系的冲击,故选B。

6.答案:C

解析:材料中提到17世纪末学者主张把自然法则应用于人类社会构建普世权利。C项正确,启蒙运动的理性主义,就是倡导用理性即自然法则去思考和构建社会秩序,追求自由平等,与材料思想高度契合。A项错误,文艺复兴主要是在文学艺术等领域强调人性解放,没有涉及将自然法则应用于社会权利构建方面。B项错误,宗教改革围绕宗教教义、教会权威等展开,与将自然法则延伸到社会层面、建立普世权利无关。D项错误,科学革命的实证精神主要应用于科学研究领域,并非构建社会权利体系,与材料主旨不符。材料核心是将自然法则运用到社会权利构建,所以选C。

7.答案:D

解析:材料提及18世纪末这场革命摧毁封建政治制度,建立新秩序,指的是法国大革命。法国大革命强力冲击封建专制,与材料“摧毁······封建制的那些政治制度”相符,D项正确。选项A:法国大革命未真正实现人人平等,A项表述绝对,错误。选项B:美国独立战争早于法国大革命,B项错误。选项C:材料没有显示殖民地,C项错误。材料核心是革命打击封建政治制度,所以选D。

8.答案:A

解析:材料中,股票投机者的说法体现出铁路对空间观念的冲击,改变了人们对地域差异的认知;农民的抱怨反映出铁路带来的经济秩序变化,影响了传统农业经济中粮食价格的稳定;历史学者提到的铁路时刻表取代“日出而作”,这是对传统时间观念和生活节奏的改变。综合来看,铁路从多方面改变了原有的社会秩序,A项正确。B项“推动工业资本控制经济命脉”,材料中并没有明确体现工业资本对经济命脉控制的相关内容;C项“推动向工业社会的转型”表述较为宽泛,材料重点强调的是铁路对既有秩序的改变,而非单纯强调推动工业社会转型这一结果;D项“导致区域经济不平衡性加剧”,材料中没有足够信息表明铁路使得区域经济不平衡加剧。所以选A。

9.答案:C

解析:材料提及“取消官吏金钱特权”“公职人员薪资与工人相当”“选举罢免制”,指向巴黎公社反对官僚特权、实现人民民主的措施。考点:巴黎公社对无产阶级民主的实践探索。所以选择C项。A错误,社会主义理论诞生标志是1848年《共产党宣言》,与巴黎公社无关。B错误,“革命新道路”指具体革命路径(如农村包围城市),巴黎公社未开创此类道路。D错误,国际工人联合是第一国际(1864年)的成果,早于巴黎公社(1871年)。所以,材料核心为巴黎公社的民主实践,故选C。

10.答案:B

解析:材料展示了如表所示为18-19世纪末欧洲海外探险的代表人物及其重要活动,这些活动为欧洲后续殖民扩张提供地理信息、资源情况等支持。答案选择B项。A项,题干未体现推动全球物种交换,此项是新航路开辟的影响;C项,探险活动和科学技术革命发展关系不大;D项,殖民活动多是掠夺,和加速亚非拉工业化无关。综上,正确选项为B项。

11.答案:D

解析:材料呈现:美国以“国际警察权力”干涉拉美,通过“财政监护”控制其海关税收。考点:拉丁美洲民族民主革命的延续性(反帝反殖民任务未完成)。答案选D项。A 错误,欧洲殖民体系瓦解是二战后,题干反映美国取代欧洲扩张。B错误,拉美未实现真正独立,“财政监护”表明仍受控制。C干扰项,题干核心是拉美问题,非美欧霸权更迭。结论:材料体现拉美民族民主革命任务未完成,故选D。

12.答案:D

解析:通过材料可以得知,提拉克利用传统文化推动印度的民族独立运动,所以可以得出D项,传统文化推动民族解放运动的结论。印度的民族意识初步觉醒并非材料主旨,材料也没有体现,排除A选项;材料主人公是提拉克,提拉克是国大党领导人,是资产阶级,独立运动水平不落后,所以排除B;印度教教义蕴含民族民主思想说法错误,材料提到“提拉克用印度教经典的新释义来号召群众”,用新释义,所以排除C,故本题答案选D。

13.答案:D

解析:从材料英国的报道得知西方国家承认中国对一战的贡献,所以正确答案为D。中国参加了一战,但是并没有派遣军队,而是劳工,排除A;中国国际地位得到改变,材料没有体现,排除B;材料没有体现中国参战对一战产生影响,排除C。本题答案选D。

答案:A

解析:材料体现了列宁指出俄国革命下一步的任务就是无产阶级掌握政权,所以推动了十月革命的爆发。1917年4月,列宁仍然坚持和平方式夺取政权,7月流血事件后才确立暴力夺权方针,排除B;材料并未体现对马克思主义的发展,排除C;建设社会主义是在夺取政权之后,此时也不可能成体系,排除D。所以本题的答案选A。

15.答案:D

解析:私人出版机构在苏俄(联)纷纷出现,而且图书审查力度下降,结合时间1921年可以得知,这与新经济政策有关,正确选项为D。A项没有体现,排除。材料可以看出,图书、电影仍然要受审查,排除B、C。所以本题的答案选D。

16.参考答案:

(1)趋势:王权不断加强;王权是有限的(王权受到限制)。(6分)

(2)原因:中古中后期,社会稳定,工商业繁荣,城市兴起,新兴市民阶层兴起,适应新时期发展,王权得到加强;(2分)在王权加强的过程中,旧贵族、封建领主的权利受到侵犯,联合起来限制王权。(2分)

影响:王权加强,一定程度上为民族国家的形成奠定基础;(2分)“王权有限”的历史传统,是英国资产阶级革命,以及代议制民主制(君主立宪制)的历史渊源。(2分)答案详解:本题考察历史解释的能力,时空限定为中古欧洲。

(1)根据材料“历数威廉二世对于王权的滥用”“对封臣原有的封建义务进行了保留”再结合该宪章签订的时间1100年前后,可以看出这是中古中后期,这一时期王权得到强化,但是贵族、封臣联合起来采取措施,限制王权滥用。

(2)不管王权的强化还是王权受到限制,都有它的原因和影响,所以在第一题的基础上,需要分别加以阐释和说明。王权强化的原因主要是中古中后期,社会逐渐稳定,工商业逐渐繁荣,城市复兴,新兴市民阶层兴起,国王采取一系列措施,适应新时期发展,王权得到加强。随着王权的加强,为欧洲民族国家的形成奠定基础;而王权有限的传统既与当时贵族们的抗争有关,也与封君封臣制度下,王权受限的历史有关,而这一传统,也对后来君主立宪制度的确立产生影响。

总结:12世纪前后,是中古欧洲政治、经济新发展时期,这一时期的现象既反映了历史传统又影响后来发展,同时,需要明白王权强化的同时,一直伴随着对王权的限制。

答题关键:避免简单、片面、孤立认识问题,突出全面的、辩证的、发展的唯物史观核心。

17.参考答案:

从解读现象内容角度回答:西班牙通过大帆船贸易将美洲白银运至菲律宾,换取中国丝绸、瓷器和东南亚香料。西班牙以白银为媒介,构建“白银-商品”跨洋循环,形成跨洋贸易体系。(2分)

从背景与动因角度回答:新航路开辟后,西班牙殖民扩张,建立美洲殖民地,掠夺白银。明朝隆庆开关,民间贸易合法化,推动中外商品交流。(4分)

从影响角度回答:欧洲:白银流入加速资本原始积累,推动资本主义发展。中国:白银货币化,促进商品经济繁荣。东南亚:香料贸易兴盛,成为全球贸易链的重要环节。全球:资本主义世界市场形成,人类社会进入大变革时代。(8分)

(其他角度言之成理,也可得分)

答案详解:

设计意图:通过白银这一单一要素的全球运动,考查学生对“物质流动-经济联系一体系形成”多重逻辑的理解,强调跨区域互动中的主动性与被动性差异。

背景与动因:新航路开辟(15世纪末)后,西班牙通过殖民美洲(如墨西哥)掠夺大量白银。材料1中1571年马尼拉城的建立,正是西班牙为控制跨太平洋贸易而设的枢纽。

明朝长期实行海禁,但隆庆元年(1567年)开放海禁(材料3),允许民间出海贸易,直接推动了中国商品与世界市场的对接。

白银流动路径:西班牙通过“马尼拉大帆船贸易”将美洲白银运至菲律宾(材料1),再经菲律宾中转至中国,换取丝绸、瓷器等商品。材料2显示,1600年欧洲流向亚洲的白银达160吨,远超1521年的15吨,印证白银大量流入亚洲。

白银最终流向中国的原因:中国商品(如丝绸、瓷器)在欧洲市场供不应求,而中国对欧洲商品需求有限,形成贸易顺差,白银成为主要结算货币。

贸易内容与经济循环:西班牙以白银为媒介,构建“美洲白银→欧洲→亚洲商品”的循环。材料1中“白银-商品”跨洋循环的表述,直接点明这一模式的本质。

对各方的影响:欧洲:白银流入缓解了货币短缺,促进商业革命和价格革命,加速封建制度瓦解。中国:白银大量流入推动赋税货币化(如“一条鞭法”),刺激农业商品化和手工业发展,但也导致银贵钱贱,加剧社会矛盾。东南亚:菲律宾、马六甲等地成为贸易中转站,香料贸易繁荣,促进当地经济发展。

全球意义:这一循环标志着全球贸易网络的形成,白银成为连接欧亚美三大洲的纽带,为17世纪资本主义世界市场的发展奠定基础。

18.答案示例:

标题:人类社会是政治经济文化相互作用的有机整体,经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础,文化具有能动性(2分)

说明一:从经济发展推动政治变革角度回答:

工业革命,使生产力飞跃,经济发展推动德国统一,颁布宪法确立君主立宪制;同时,工业革命激化阶级矛盾,引发巴黎公社建立无产阶级政权尝试。第二次工业革命结束,推动世界殖民体系最终形成。(6分)

说明二:从政治制度反作用于经济角度回答:

日本明治维新确立资本主义君主立宪制,推动日本资本主义发展;德国统一,通过政策扶持,加速第二次工业革命,使德国在19世纪末工业产值迅速发展。(6分)

说明三:从文化思想影响经济与政治,政治经济也影响文化思想角度回答:

进化论“物竞天择”,打破神创论,解放思想,为工业革命技术革新提供思想动力。工业革命发展,资本主义制度弊病显现,《资本论》发表,马克思主义发展。(6分)

具体说明(答案从三个角度回答,每个角度6分,任答两个角度即可,此部分满分12分,此题满分14分,其他答案言之成理也可酌情给分)

答案详解:本题是论述题之历史事物阐释题,时空限定为19世纪中期-20世纪初(世界)。根据材料“第二次工业革命、《资本论》、明治维新、德国统一、巴黎公社、进化论”及唯物史观可知:经济、政治、文化是人类社会的有机组成部分,经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础,文化思想影响经济与政治,政治经济也影响文化思想。以下从两个角度阐释三者关系:

说明一:经济革命推动政治变革与文化发展

经济基础:1866年发电机发明和1879年电灯应用表明第二次工业革命兴起,生产力飞跃。政治变革:经济发展需求推动德国统一(1871年),通过《德意志帝国宪法》确立君主立宪制,为工业革命提供统一市场;工业革命激化阶级矛盾,引发巴黎公社(1871年)的无产阶级政权尝试,体现经济对立催生政治革命。

说明二:政治制度反作用于经济,政治改革:明治维新解放劳动力。德国统一后实施铁路国有化、科技扶持政策,使其19世纪末工业产值迅速发展,体现政治统一促进经济腾飞。文化与政治经济互相作用:进化论“物竞天择”,打破神创论,解放思想,为工业革命技术革新提供思想动力。工业革命发展,资本主义制度弊病显现,《资本论》发表,马克思主义发展。

答题关键:避免孤立分析事件,突出“经济决定政治,政治反作用于经济,文化具有能动性”的唯物史观核心。

19.参考答案:

(1)变化:德国和奥匈帝国等战败国被削弱瓦解;沙皇俄国变为苏联且疆域缩减;德国、奥匈、沙皇俄国的土地上,系列新兴民族国家诞生。(6分)

(2)从德国被削弱角度回答:对战败国的过分削弱,激化了德国的民族情绪,为二战爆发埋下隐患。从沙俄变为苏联角度回答:削弱了帝国主义力量,打破资本主义一统天下的局面。从新兴国家角度回答:推动欧洲民族国家体系形成,冲击了欧洲殖民体系。从全球角度回答:欧洲霸权地位削弱,凡尔赛体系埋下隐患。(以上一个要点3分,够三点7分)

答案详解:

根据地图可知,一战前后,一战战败国德国的疆域变化较大,一战后的疆域明显小于战前;奥匈帝国作为战败国则在一战后消失;东欧的俄国则变为苏联,而且疆域面积也大大减少。在欧洲中部,原俄国、德国、奥匈帝国的疆土上,波兰、捷克斯洛伐克等新兴民族国家建立起来。结合所学知识,分析变化背后所带来的影响。从德国被削弱角度回答:对战败国的过份削弱,激化了德国的民族情绪,为二战爆发埋下隐患。从沙俄变为苏联角度回答:削弱了帝国主义力量,打破资本主义一统天下局面。从新兴国家角度回答:推动欧洲民族国家体系形成,冲击了欧洲殖民体系。从全球角度回答:欧洲霸权地位削弱,凡尔赛体系埋下隐患。

同课章节目录