4.1 牛顿第一定律 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 4.1 牛顿第一定律 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 439.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-26 15:45:59 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

学科:物理 授课年级:高一年级 讲课题目:《牛顿第一定律》

章节名称 牛顿第一定律 学时 1课时

课标要求 理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题。

内容与学情分析 内容分析 本节课选自普通高中课程标准实验教科书(人教版)物理必修1第四章第一节。本章的知识属于动力学的知识,是研究力与运动之间的关系,只有懂得了动力学的知识才能根据物体的受力分析确定物体的位置、速度变化的规律,才能才能营造适当的条件来控制物体的运动。本节内容是动力学的理论基础、经典力学大厦的基石。从内容上,首先回顾了历史上对“力与运动关系”的研究,着重介绍了伽利略的研究方法及卓越贡献,在笛卡尔的补充之后,又着重讲述了牛顿第一定律的内容并提出了惯性的概念。通过本节课的学习为后续的牛顿运动定律的学习打下基础。

学习重点 1.认识伽利略理想实验及科学思想的建立过程,了解理想实验的作用。 2.深入理解并掌握牛顿第一定律及惯性。

学习难点 1.正确理解力与运动的关系。 2.理解惯性和质量的关系。

学情分析 本节课的授课对象为普通高中一年级的学生,在初中阶段学生已经学习了运动学和相互作用力的相关知识,具备了一定的逻辑推理和逻辑思维能力,并且此年龄段的学生具有强烈的好奇心,乐于探索,但是探究能力和自主学习的能力还不足,需要教师引导,帮助在学生在已有的认知基础之上,纠正一些片面和不恰当的认识,使学生正确理解力与运动的关系。

学习目标 1物理观念.能通过实例说明质量是物体惯性大小的量度。 2科学思维.通过实验探究,了解伽利略理想实验参和推理过程,体会理想实验逻辑推理的科学思想方法。 3科学探究.能准确表述牛顿第一定律(惯性定律),并能对定律有较为深入地理解; 4科学态度与责任.了解牛顿第一定律的发现过程,体会人类认识事物本质的曲折历程。

学生课前需要做的准备工作 预习本节课的内容,并思考人类对力与运动关系的认识过程是如何建立起来的。理解惯性的概念,举出生活中与惯性有关的实例。

学习策略 通过分层次阶梯式设置学习活动和问题情境,引导学生在解决真实问题中学习知识、训练思维;教师采用实验探究法、科学推理法、小组合作探究法组织教学,这样在突出重点,突破难点的同时,培养学生自主合作、探究学习的能力。

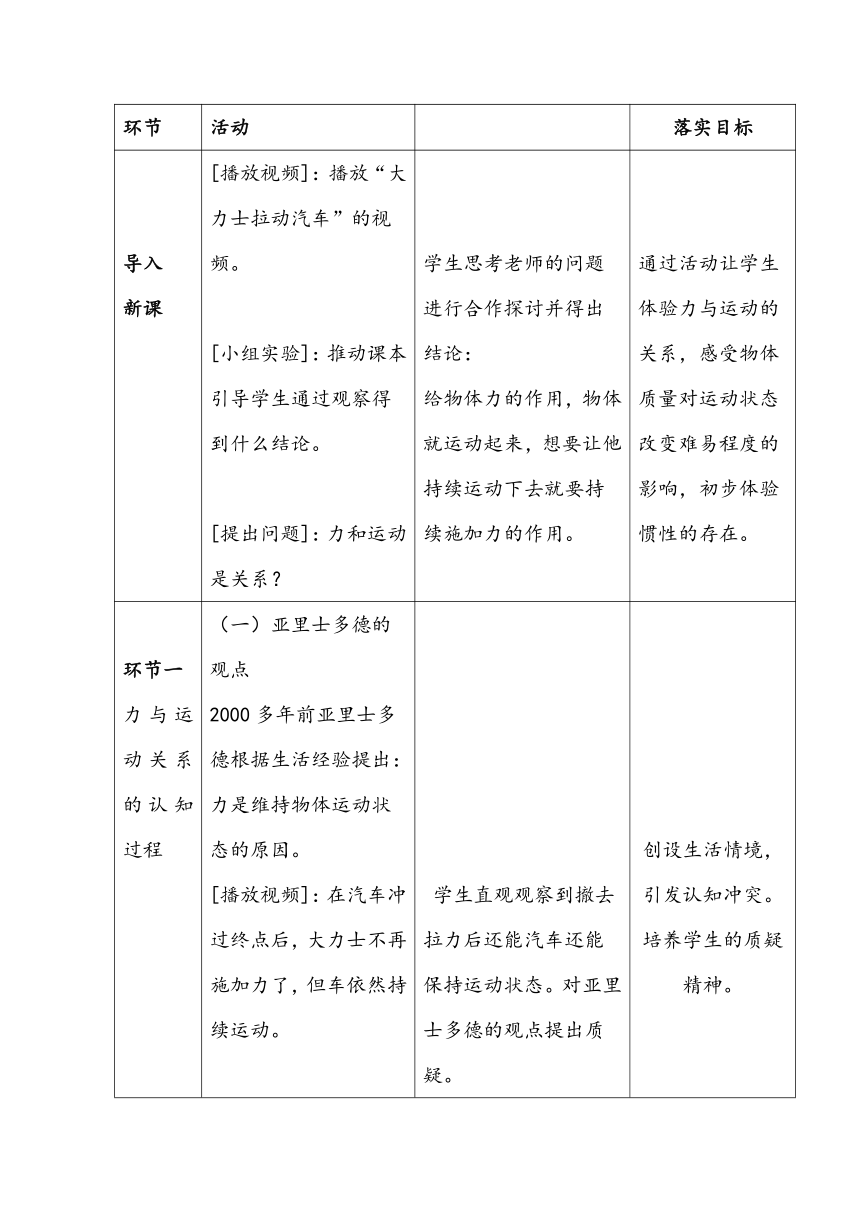

学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计 设计意图 落实目标

导入 新课 [播放视频]:播放“大力士拉动汽车”的视频。 [小组实验]:推动课本 引导学生通过观察得到什么结论。 [提出问题]:力和运动是关系? 学生思考老师的问题进行合作探讨并得出结论: 给物体力的作用,物体就运动起来,想要让他持续运动下去就要持续施加力的作用。 通过活动让学生体验力与运动的关系,感受物体质量对运动状态改变难易程度的影响,初步体验惯性的存在。

环节一 力与运动关系的认知过程 亚里士多德的观点 2000多年前亚里士多德根据生活经验提出:力是维持物体运动状态的原因。 [播放视频]:在汽车冲过终点后,大力士不再施加力了,但车依然持续运动。 [提出问题1]:生活中有没有没有施加力的作用物体还运动 教师引出: 伽利略的贡献 伽利略的质疑。 推翻了亚里士多德“没力物体就静止”的观点。 [提出问题2]:物体最终会停下来是什么原因?引导学生进行大胆猜想。 记下来教师通过演示实验来验证学生的猜想,物体停下来可能是因为摩擦力的原因。 [演示实验1]:小球在相同斜面同一高度滚下,在三个不同的平面上停下时观察小球走过的距离。 就此教师引出伽利略的大胆猜想。 伽利略的猜想:如果没有摩擦阻力,物体将永远运动下去。 [演示实验2]:伽利略斜面实验验证伽利略的猜想 [思考]:如果没有摩擦阻力,小球会怎样?如果第二个斜面放平,小球会怎样? [总结]:力不是维持物体运动状态的原因。 笛卡尔的补充 让学生阅读教材。 [提出问题]:笛卡尔对伽利略的结论补充了什么? [演示实验]:利用气垫导轨与光电门实验验证笛卡尔的补充。 学生直观观察到撤去拉力后还能汽车还能保持运动状态。对亚里士多德的观点提出质疑。 学生分组讨论:踢出去的足球,扔出去的铅球没有施加力还会运动一段时间。 学生讨论猜想:物体会最终停下来是可能是因为摩擦阻力的作用。 学生观看演示实验后得到物体停下来是因为摩擦阻力的作用。 学生观察实验,并进行推理得到:如果没有摩擦阻力,小球会到达与第一个斜面的等高位置。如果放平第二个斜面,小球会一直运动下去,因为他永远也到不了等高的位置。 仔细阅读教材分组探讨:笛卡尔对运动的速度大小和方向进行了补充。速度的大小方向不变。 让学生观察DIS系统中显示出两次通过光电门的时间极为接近。 创设生活情境,引发认知冲突。培养学生的质疑精神。 增强感性认识,体会力与运动的关系。 创设问题情景,引发探究话题。激发学生对学习的积极性。 参与到直观的演示实验,得出重要结论。 让学生参与到实验探究,并参与合理的推理得出伽利略力与运动的思想观念,了解理想实验在物理学发展中的重要作用。 引导学生梳理伽利略的观点。 实现教学目标:能对伽利略设计出的理想实验和相对应的推理结论。突出教学重点,突破教学难点。 让学生了解笛卡尔的修正结论,体会人们不断探究和追求的艰难历程,了解科学发展的艰难和曲折。 实现教学目标:能大致叙述发现牛顿第一定律的历史过程,并能作出初步评述。

环节二 牛顿第一定律 牛顿根据前人的研究做出总结出牛顿第一定律。 [提出问题]:根据牛顿总结出的定律,力和运动之间到底是什么关系? 教师举例生活中的现象引导学生利用牛顿第一定律解释相关问题。 学生探讨思考得出结论: 力不是维持物体运动状态的原因,力是改变物体运动状态的原因。 实现教学目标:学生能准确表述牛顿第一定律,并能对定律有较为深入地理解,能够体会定律深刻的思想性和认识问题的本质性。突破教学难点。 通过实例分析加深学生对牛顿第一定律的理解。

环节三 惯性 教师带领学生深入理解牛顿第一定律,抓住关键词引出“力”和“惯性”的概念。 [提出问题1]:运动的物体和静止的物体都具有惯性吗?请举例说明。 [生活小品]:让学生配合老师共同表演汽车启动和刹车时乘客的状态。 表演结束后由教师指导学生解释原因。 [提出问题2]:惯性大小与哪些因素有关?请学生举例,老师补充。 [提出问题]:请根据你对惯性的理解举例说明生活中有关惯性的现象。 老师补充生活中利用惯性的实例(调整锤头松紧)。 老师补充生活中避免惯性带来危害的实例(汽车刹车时不扎安全带的后果) 学生思考回答举例说明静止和运动的物体都具有惯性。 共同表演生活小品,在老师的指导下解释原因。 通过生活实例思考并得出惯性的大小只与质量有关。 分组讨论并举例。 通过生活实例帮助学生深入理解“惯性”概念。 实现教学目标:能举例说明物体的质量是惯性大小的量度。突破教学难点。 实现教学目标:能够。运用科学概念解释生活实践中的应用,体现物理学科中科学态度与责任这一素养的培养。

环节四 总结与拓展 总结牛顿第一定律在科学发展中的重要作用。 [提出问题]:在初中已经学习了牛顿第一定律并熟知它的结论,通过这节课的学习,你收获到了什么。 教师提出力是产生加速度的原因,质量是惯性大小的量度。运动状态的改变又产生了加速度。 [提出问题]:加速度与力和质量存在什么关系? 学生积极思考并分组探讨。 学生做课下思考拓展所学知识。 加深学生对所学知识的理解。 在认识问题和解决问题的能力上得到提高。

达标 检测 1、关于牛顿第一定律的说法中正确的是( ) A.物体在任何情况下始终处于静止状态或匀速直线运动状态 B.物体运动需要靠力来维持 C.牛顿第一定律既揭示了物体保持原有运动状态的原因,又揭示了运动速度改变原因 D.牛顿第一定律反映物体不受外力作用时的运动规律,即始终处于匀速直线运动状态 2、下列关于惯性的说法中,正确的是( ) A.物体只有在静止时才具有惯性 B.物体运动速度越大,其惯性也越大 C.太空中的物体没有惯性 D.不论物体运动与否,受力与否, 物体都具有惯性 3、如图所示,在一辆表面光滑且足够长的小车上,有质量为m1、m2的小球(m1>m2),原来随车一起运动,当车突然停止时,如不考虑其他阻力,则两个小球( ) A.一定相碰 B.一定不相碰 C.不一定相碰 D.无法确定,因为不知小车的运动方向 4、下列现象不能用惯性知识解释的是( ) A、运动员跳远时往往要助跑一段时间 B、空中篮球正在落向地面 C、子弹离开枪口后仍能继续高速向前飞去 D、古代打仗时,使用绊马索能将敌方飞奔的战马绊倒 5、如图,桌面上有一光滑的木块,木块上有一小球,推动木块,小球的位置可能在桌面上的( )

A. A点 B. B点 C. O点 D. 无法确定 6、被运动员一脚踢出去的足球,还会在空中飞行一段时间,这是由于_________;又由于足球在运动中受到____________力和_________力作用,使它的__________不断改变。

板书 设计 §4.1牛顿第一定律 亚里士多德的观点 伽利略的贡献 笛卡尔的补充 内容 牛顿第一定律 惯性

学科:物理 授课年级:高一年级 讲课题目:《牛顿第一定律》

章节名称 牛顿第一定律 学时 1课时

课标要求 理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题。

内容与学情分析 内容分析 本节课选自普通高中课程标准实验教科书(人教版)物理必修1第四章第一节。本章的知识属于动力学的知识,是研究力与运动之间的关系,只有懂得了动力学的知识才能根据物体的受力分析确定物体的位置、速度变化的规律,才能才能营造适当的条件来控制物体的运动。本节内容是动力学的理论基础、经典力学大厦的基石。从内容上,首先回顾了历史上对“力与运动关系”的研究,着重介绍了伽利略的研究方法及卓越贡献,在笛卡尔的补充之后,又着重讲述了牛顿第一定律的内容并提出了惯性的概念。通过本节课的学习为后续的牛顿运动定律的学习打下基础。

学习重点 1.认识伽利略理想实验及科学思想的建立过程,了解理想实验的作用。 2.深入理解并掌握牛顿第一定律及惯性。

学习难点 1.正确理解力与运动的关系。 2.理解惯性和质量的关系。

学情分析 本节课的授课对象为普通高中一年级的学生,在初中阶段学生已经学习了运动学和相互作用力的相关知识,具备了一定的逻辑推理和逻辑思维能力,并且此年龄段的学生具有强烈的好奇心,乐于探索,但是探究能力和自主学习的能力还不足,需要教师引导,帮助在学生在已有的认知基础之上,纠正一些片面和不恰当的认识,使学生正确理解力与运动的关系。

学习目标 1物理观念.能通过实例说明质量是物体惯性大小的量度。 2科学思维.通过实验探究,了解伽利略理想实验参和推理过程,体会理想实验逻辑推理的科学思想方法。 3科学探究.能准确表述牛顿第一定律(惯性定律),并能对定律有较为深入地理解; 4科学态度与责任.了解牛顿第一定律的发现过程,体会人类认识事物本质的曲折历程。

学生课前需要做的准备工作 预习本节课的内容,并思考人类对力与运动关系的认识过程是如何建立起来的。理解惯性的概念,举出生活中与惯性有关的实例。

学习策略 通过分层次阶梯式设置学习活动和问题情境,引导学生在解决真实问题中学习知识、训练思维;教师采用实验探究法、科学推理法、小组合作探究法组织教学,这样在突出重点,突破难点的同时,培养学生自主合作、探究学习的能力。

学习 环节 学习任务设计与教师活动 学生活动设计 设计意图 落实目标

导入 新课 [播放视频]:播放“大力士拉动汽车”的视频。 [小组实验]:推动课本 引导学生通过观察得到什么结论。 [提出问题]:力和运动是关系? 学生思考老师的问题进行合作探讨并得出结论: 给物体力的作用,物体就运动起来,想要让他持续运动下去就要持续施加力的作用。 通过活动让学生体验力与运动的关系,感受物体质量对运动状态改变难易程度的影响,初步体验惯性的存在。

环节一 力与运动关系的认知过程 亚里士多德的观点 2000多年前亚里士多德根据生活经验提出:力是维持物体运动状态的原因。 [播放视频]:在汽车冲过终点后,大力士不再施加力了,但车依然持续运动。 [提出问题1]:生活中有没有没有施加力的作用物体还运动 教师引出: 伽利略的贡献 伽利略的质疑。 推翻了亚里士多德“没力物体就静止”的观点。 [提出问题2]:物体最终会停下来是什么原因?引导学生进行大胆猜想。 记下来教师通过演示实验来验证学生的猜想,物体停下来可能是因为摩擦力的原因。 [演示实验1]:小球在相同斜面同一高度滚下,在三个不同的平面上停下时观察小球走过的距离。 就此教师引出伽利略的大胆猜想。 伽利略的猜想:如果没有摩擦阻力,物体将永远运动下去。 [演示实验2]:伽利略斜面实验验证伽利略的猜想 [思考]:如果没有摩擦阻力,小球会怎样?如果第二个斜面放平,小球会怎样? [总结]:力不是维持物体运动状态的原因。 笛卡尔的补充 让学生阅读教材。 [提出问题]:笛卡尔对伽利略的结论补充了什么? [演示实验]:利用气垫导轨与光电门实验验证笛卡尔的补充。 学生直观观察到撤去拉力后还能汽车还能保持运动状态。对亚里士多德的观点提出质疑。 学生分组讨论:踢出去的足球,扔出去的铅球没有施加力还会运动一段时间。 学生讨论猜想:物体会最终停下来是可能是因为摩擦阻力的作用。 学生观看演示实验后得到物体停下来是因为摩擦阻力的作用。 学生观察实验,并进行推理得到:如果没有摩擦阻力,小球会到达与第一个斜面的等高位置。如果放平第二个斜面,小球会一直运动下去,因为他永远也到不了等高的位置。 仔细阅读教材分组探讨:笛卡尔对运动的速度大小和方向进行了补充。速度的大小方向不变。 让学生观察DIS系统中显示出两次通过光电门的时间极为接近。 创设生活情境,引发认知冲突。培养学生的质疑精神。 增强感性认识,体会力与运动的关系。 创设问题情景,引发探究话题。激发学生对学习的积极性。 参与到直观的演示实验,得出重要结论。 让学生参与到实验探究,并参与合理的推理得出伽利略力与运动的思想观念,了解理想实验在物理学发展中的重要作用。 引导学生梳理伽利略的观点。 实现教学目标:能对伽利略设计出的理想实验和相对应的推理结论。突出教学重点,突破教学难点。 让学生了解笛卡尔的修正结论,体会人们不断探究和追求的艰难历程,了解科学发展的艰难和曲折。 实现教学目标:能大致叙述发现牛顿第一定律的历史过程,并能作出初步评述。

环节二 牛顿第一定律 牛顿根据前人的研究做出总结出牛顿第一定律。 [提出问题]:根据牛顿总结出的定律,力和运动之间到底是什么关系? 教师举例生活中的现象引导学生利用牛顿第一定律解释相关问题。 学生探讨思考得出结论: 力不是维持物体运动状态的原因,力是改变物体运动状态的原因。 实现教学目标:学生能准确表述牛顿第一定律,并能对定律有较为深入地理解,能够体会定律深刻的思想性和认识问题的本质性。突破教学难点。 通过实例分析加深学生对牛顿第一定律的理解。

环节三 惯性 教师带领学生深入理解牛顿第一定律,抓住关键词引出“力”和“惯性”的概念。 [提出问题1]:运动的物体和静止的物体都具有惯性吗?请举例说明。 [生活小品]:让学生配合老师共同表演汽车启动和刹车时乘客的状态。 表演结束后由教师指导学生解释原因。 [提出问题2]:惯性大小与哪些因素有关?请学生举例,老师补充。 [提出问题]:请根据你对惯性的理解举例说明生活中有关惯性的现象。 老师补充生活中利用惯性的实例(调整锤头松紧)。 老师补充生活中避免惯性带来危害的实例(汽车刹车时不扎安全带的后果) 学生思考回答举例说明静止和运动的物体都具有惯性。 共同表演生活小品,在老师的指导下解释原因。 通过生活实例思考并得出惯性的大小只与质量有关。 分组讨论并举例。 通过生活实例帮助学生深入理解“惯性”概念。 实现教学目标:能举例说明物体的质量是惯性大小的量度。突破教学难点。 实现教学目标:能够。运用科学概念解释生活实践中的应用,体现物理学科中科学态度与责任这一素养的培养。

环节四 总结与拓展 总结牛顿第一定律在科学发展中的重要作用。 [提出问题]:在初中已经学习了牛顿第一定律并熟知它的结论,通过这节课的学习,你收获到了什么。 教师提出力是产生加速度的原因,质量是惯性大小的量度。运动状态的改变又产生了加速度。 [提出问题]:加速度与力和质量存在什么关系? 学生积极思考并分组探讨。 学生做课下思考拓展所学知识。 加深学生对所学知识的理解。 在认识问题和解决问题的能力上得到提高。

达标 检测 1、关于牛顿第一定律的说法中正确的是( ) A.物体在任何情况下始终处于静止状态或匀速直线运动状态 B.物体运动需要靠力来维持 C.牛顿第一定律既揭示了物体保持原有运动状态的原因,又揭示了运动速度改变原因 D.牛顿第一定律反映物体不受外力作用时的运动规律,即始终处于匀速直线运动状态 2、下列关于惯性的说法中,正确的是( ) A.物体只有在静止时才具有惯性 B.物体运动速度越大,其惯性也越大 C.太空中的物体没有惯性 D.不论物体运动与否,受力与否, 物体都具有惯性 3、如图所示,在一辆表面光滑且足够长的小车上,有质量为m1、m2的小球(m1>m2),原来随车一起运动,当车突然停止时,如不考虑其他阻力,则两个小球( ) A.一定相碰 B.一定不相碰 C.不一定相碰 D.无法确定,因为不知小车的运动方向 4、下列现象不能用惯性知识解释的是( ) A、运动员跳远时往往要助跑一段时间 B、空中篮球正在落向地面 C、子弹离开枪口后仍能继续高速向前飞去 D、古代打仗时,使用绊马索能将敌方飞奔的战马绊倒 5、如图,桌面上有一光滑的木块,木块上有一小球,推动木块,小球的位置可能在桌面上的( )

A. A点 B. B点 C. O点 D. 无法确定 6、被运动员一脚踢出去的足球,还会在空中飞行一段时间,这是由于_________;又由于足球在运动中受到____________力和_________力作用,使它的__________不断改变。

板书 设计 §4.1牛顿第一定律 亚里士多德的观点 伽利略的贡献 笛卡尔的补充 内容 牛顿第一定律 惯性