第一章 运动的描述习题课教学设计(无答案)

文档属性

| 名称 | 第一章 运动的描述习题课教学设计(无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 62.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高中物理习题课课堂教学设计

课题 运动的描述习题课 课时 2

课题类型 习题课 设计者

设计思路 1、做好前期分析(即教材分析和学情分析),使教师做到对知识点把握准确,清楚了解学生现有的知识水平、认知能力和理解能力。在编制导学案选择习题时,做到知识点指向精准,难度适中,梯度设置合理,有清晰的导向性,便于学生发现规律,进行总结归纳。 2、按照新课标的要求制定课堂教学目标。 3、准确捕捉教学重难点,充分发挥教学资源的辅助作用,合理选择教学方法和学法,制定教学策略,突破难点,突出重点,最终设计出可操作的课堂教学过程方案。 4、设计标书 5、进行教学反思,形成材料

教材分析 这是学生认识机械运动的开始,也是力学的基础知识。机械运动的引出,科学地描述了人们对运动的认识,体现了科学的严密性和完整性。学生对运动并不陌生,但要描述一个物体的运动并不容易,这方面学生有体验,如:乘坐汽车就经常出现判断上的失误。教材从生活实际(学生的感性认识)引导学生学习物理知识(理性认识),体现了课程标准要求的注重让学生经历从自然到物理,从生活到物理的认知过程,从而激发学生的求知欲望,培养学生理性认识自然现象,科学解释自然现象的能力。本章内容在培养学生观察能力和分析概括能力有重要的作用。

学情分析 运动是普遍的现象,学生有感性认识,但如何科学地描述运动,学生还未接触到。可以说学生对运动的认知是肤浅的,表面化的,缺乏对知识的再编码,还没有上升到理性认识,我们需要引导学生从繁杂多样的运动个体中总结出规律,完成理性认识的升华。

教学目标 通过学生自主学习或小组合作处理导学案中一系列的有针对性的习题,促使学生在头脑中真正建立质点、参考系、坐标系、时间、时刻、位移、路程、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值、加速度等概念 ,并初步掌握图像法描述物体运动

重点难点 重点是质点、参考系、坐标系、时间、时刻、位移、路程、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值、加速度等概念 难点是位移、路程、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值、加速度等概念的建立,及图像法的理解

教法、学法 课前学案导学、自主学习、小组合作探究、课堂展示交流、教师点拨提升

教学资源 101网校资源、教辅资料、多媒体、导学案

教学过程

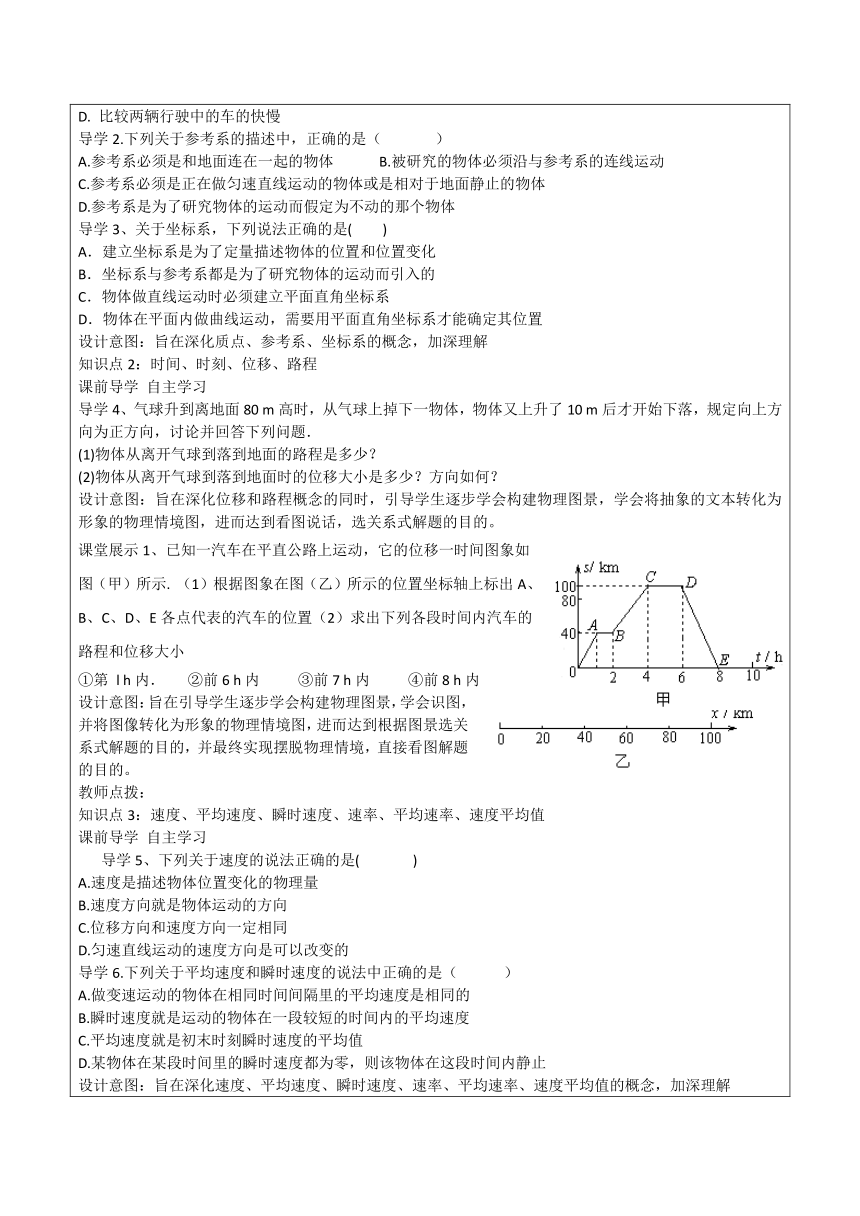

知识点1、质点、参考系、坐标系 课前导学 自主学习 导学1.下列物体中,不能看作质点的是( ) A.计算从北京开往上海的途中,与上海距离时的火车 B.研究航天飞机相对地球的飞行周期时,绕地球飞行的航天飞机 C.沿地面翻滚前进的体操运动员 D. 比较两辆行驶中的车的快慢 导学2.下列关于参考系的描述中,正确的是( ) A.参考系必须是和地面连在一起的物体 B.被研究的物体必须沿与参考系的连线运动 C.参考系必须是正在做匀速直线运动的物体或是相对于地面静止的物体 D.参考系是为了研究物体的运动而假定为不动的那个物体 导学3、关于坐标系,下列说法正确的是( ) 建立坐标系是为了定量描述物体的位置和位置变化 B.坐标系与参考系都是为了研究物体的运动而引入的 C.物体做直线运动时必须建立平面直角坐标系 D.物体在平面内做曲线运动,需要用平面直角坐标系才能确定其位置 设计意图:旨在深化质点、参考系、坐标系的概念,加深理解 知识点2:时间、时刻、位移、路程 课前导学 自主学习 导学4、气球升到离地面80 m高时,从气球上掉下一物体,物体又上升了10 m后才开始下落,规定向上方向为正方向,讨论并回答下列问题. 物体从离开气球到落到地面的路程是多少? (2)物体从离开气球到落到地面时的位移大小是多少?方向如何? 设计意图:旨在深化位移和路程概念的同时,引导学生逐步学会构建物理图景,学会将抽象的文本转化为形象的物理情境图,进而达到看图说话,选关系式解题的目的。 课堂展示1、已知一汽车在平直公路上运动,它的位移一时间图象如图(甲)所示. (1)根据图象在图(乙)所示的位置坐标轴上标出A、B、C、D、E各点代表的汽车的位置(2)求出下列各段时间内汽车的路程和位移大小 ①第 l h内. ②前6 h内 ③前7 h内 ④前8 h内 设计意图:旨在引导学生逐步学会构建物理图景,学会识图,并将图像转化为形象的物理情境图,进而达到根据图景选关系式解题的目的,并最终实现摆脱物理情境,直接看图解题的目的。 教师点拨: 知识点3:速度、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值 课前导学 自主学习 导学5、下列关于速度的说法正确的是( ) A.速度是描述物体位置变化的物理量 B.速度方向就是物体运动的方向 C.位移方向和速度方向一定相同 D.匀速直线运动的速度方向是可以改变的 导学6.下列关于平均速度和瞬时速度的说法中正确的是( ) A.做变速运动的物体在相同时间间隔里的平均速度是相同的 B.瞬时速度就是运动的物体在一段较短的时间内的平均速度 C.平均速度就是初末时刻瞬时速度的平均值 D.某物体在某段时间里的瞬时速度都为零,则该物体在这段时间内静止 设计意图:旨在深化速度、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值的概念,加深理解 课堂展示2、物体M从A运动到B,前半程平均速度为v1,后半程平均速度为v2,那么全程的平均速度是:( ) (v1+v2)/2 B. C. D. 设计意图:加深对平均速度、速度平均值的区别的理解,突出重点、突破难点。 教师点拨:要引导学生通过物理图景来理解平均速度的概念 课堂展示3、如图所示为一物体做直线运动的v-t图象,根据图象做出的以下判断中,正确的是( ) A.物体始终沿正方向运动 B.物体先沿负方向运动,在t =2 s后开始沿正方向运动 C.在t = 2 s前物体位于出发点负方向上,在t = 2 s后位于出发点正方向上 D.在t = 2 s时,物体距出发点最远 设计意图:旨在增强学生的读图的能力,根据图像画出图景,进而理解图像中纵坐标的物理意义 教师点拨:由于没要揭示图像的面积对应位移,所以,教师要提示学生画出物理图景,才能解释D选项 知识点4、加速度 导学6、下面关于加速度的描述中正确的有( ) A.加速度描述了物体速度变化的多少 B.加速度在数值上等于单位时间里速度的变化 C.当加速度与位移方向相反时,物体做减速运动 D.当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动 导学7、关于速度、速度的改变量、加速度的关系,下列说法中正确的是( ) A.物体的速度不等于零,但加速度可能等于零 B.物体的速度改变越快,加速度就越大 C.物体的速度改变量越大,加速度就越大 D.物体的速度变化率越大,加速度就越大 设计意图:导学5、6,旨在加深对加速度的理解。 课堂展示4、小木块以5 m/s的初速度自由冲上光滑斜面,2 s末速度大小变为1 m/s,求这段时间内的加速度. 设计意图:强调学生要注意加速度的矢量性,并引导学生构建物理图景,真正理解加速度的矢量性。 课堂展示5、.如图为某物体做直线运动的v-t图象.试分析物体在各段时间内的运动情况并计算各阶段加速度的大小和方向. 设计意图:旨在增强学生的读图的能力,根据图像画出图景,进而理解图像中斜率的物理意义,并能够准确判断物体的运动性质 知识点5 实验 导学 8、 在实验中,某同学得到一条打点清晰的纸带,如图1-4-9所示,要求测出D点的瞬时速度.本实验采用包含D点在内的一段间隔中的平均速度来粗略地代表D点的瞬时速度,已知交流电源的频率为50 Hz,下列几种方法中最准确的是( ) A.=vD,Δt1=0.12 s B.=vD,Δt2=0.06 s C.=vD,Δt3=0.1 s D.=vD,Δt4=0.04 s 设计意图:突出瞬时速度的测量原理 课堂展示6、在做“练习使用打点计时器”的实验时.图是某次实验的纸带,舍去前面比较密的点,从0点开始,每5个连续点取1个计数点,标以1、2、3…那么相邻两个计数点之间的时间间隔为________s,各计数点与0计数点之间的距离依次为x1=3.00 cm、x2=7.50 cm、x3=13.50 cm,则物体通过1计数点的速度v1=________m/s,通过2计数点的速度v2=________m/s,运动的加速度为________m/s2. 设计意图:复习刻度尺的读数规则,区别计时点和计数点;区别X1、X2、X3与△X1、△X2、△X3。 教师点拨:

课前教学反思:

本节课导学案中习题的选择和梯度设置合理,并创造性对关于运动的物理量进行了分类;同时充分考虑了学生的个体差异,使能力一般的绝大部分学生都能够有所收获,如对质点、参考系、坐标系、时间、时刻、位移、路程、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值、加速度等概念的掌握。个别能力强的学生基本能够掌握识图类习题的解题方法和技巧。 学生课前通过自主学习、小组合作探究应该基本能够达到课前设计的预期目标。 课堂展示过程中,通过学生展示和教师点拨,教与学过程的思维碰撞,应该能够激发学生积极参与课堂的热情,切能够促使绝大部分学生质点、参考系、坐标系、时间、时刻、位移、路程、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值、加速度等概念的进一步理解,对图像的问题有了一定的认识。 4、对与识图解题的能力要求很强,只要有一少部分学生能够达到要求就可以了。且教师必须精讲,力求点拨到位 5、可能存在展示过程中个别学生由于无法理解高中物理的语言习惯,如不再用具体数字说明物理问题,而是用一系列字母表达相应的物理意义,从而造成学生学生书写不规范,甚至无法准确理解教师的语言的情况

课题 运动的描述习题课 课时 2

课题类型 习题课 设计者

设计思路 1、做好前期分析(即教材分析和学情分析),使教师做到对知识点把握准确,清楚了解学生现有的知识水平、认知能力和理解能力。在编制导学案选择习题时,做到知识点指向精准,难度适中,梯度设置合理,有清晰的导向性,便于学生发现规律,进行总结归纳。 2、按照新课标的要求制定课堂教学目标。 3、准确捕捉教学重难点,充分发挥教学资源的辅助作用,合理选择教学方法和学法,制定教学策略,突破难点,突出重点,最终设计出可操作的课堂教学过程方案。 4、设计标书 5、进行教学反思,形成材料

教材分析 这是学生认识机械运动的开始,也是力学的基础知识。机械运动的引出,科学地描述了人们对运动的认识,体现了科学的严密性和完整性。学生对运动并不陌生,但要描述一个物体的运动并不容易,这方面学生有体验,如:乘坐汽车就经常出现判断上的失误。教材从生活实际(学生的感性认识)引导学生学习物理知识(理性认识),体现了课程标准要求的注重让学生经历从自然到物理,从生活到物理的认知过程,从而激发学生的求知欲望,培养学生理性认识自然现象,科学解释自然现象的能力。本章内容在培养学生观察能力和分析概括能力有重要的作用。

学情分析 运动是普遍的现象,学生有感性认识,但如何科学地描述运动,学生还未接触到。可以说学生对运动的认知是肤浅的,表面化的,缺乏对知识的再编码,还没有上升到理性认识,我们需要引导学生从繁杂多样的运动个体中总结出规律,完成理性认识的升华。

教学目标 通过学生自主学习或小组合作处理导学案中一系列的有针对性的习题,促使学生在头脑中真正建立质点、参考系、坐标系、时间、时刻、位移、路程、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值、加速度等概念 ,并初步掌握图像法描述物体运动

重点难点 重点是质点、参考系、坐标系、时间、时刻、位移、路程、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值、加速度等概念 难点是位移、路程、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值、加速度等概念的建立,及图像法的理解

教法、学法 课前学案导学、自主学习、小组合作探究、课堂展示交流、教师点拨提升

教学资源 101网校资源、教辅资料、多媒体、导学案

教学过程

知识点1、质点、参考系、坐标系 课前导学 自主学习 导学1.下列物体中,不能看作质点的是( ) A.计算从北京开往上海的途中,与上海距离时的火车 B.研究航天飞机相对地球的飞行周期时,绕地球飞行的航天飞机 C.沿地面翻滚前进的体操运动员 D. 比较两辆行驶中的车的快慢 导学2.下列关于参考系的描述中,正确的是( ) A.参考系必须是和地面连在一起的物体 B.被研究的物体必须沿与参考系的连线运动 C.参考系必须是正在做匀速直线运动的物体或是相对于地面静止的物体 D.参考系是为了研究物体的运动而假定为不动的那个物体 导学3、关于坐标系,下列说法正确的是( ) 建立坐标系是为了定量描述物体的位置和位置变化 B.坐标系与参考系都是为了研究物体的运动而引入的 C.物体做直线运动时必须建立平面直角坐标系 D.物体在平面内做曲线运动,需要用平面直角坐标系才能确定其位置 设计意图:旨在深化质点、参考系、坐标系的概念,加深理解 知识点2:时间、时刻、位移、路程 课前导学 自主学习 导学4、气球升到离地面80 m高时,从气球上掉下一物体,物体又上升了10 m后才开始下落,规定向上方向为正方向,讨论并回答下列问题. 物体从离开气球到落到地面的路程是多少? (2)物体从离开气球到落到地面时的位移大小是多少?方向如何? 设计意图:旨在深化位移和路程概念的同时,引导学生逐步学会构建物理图景,学会将抽象的文本转化为形象的物理情境图,进而达到看图说话,选关系式解题的目的。 课堂展示1、已知一汽车在平直公路上运动,它的位移一时间图象如图(甲)所示. (1)根据图象在图(乙)所示的位置坐标轴上标出A、B、C、D、E各点代表的汽车的位置(2)求出下列各段时间内汽车的路程和位移大小 ①第 l h内. ②前6 h内 ③前7 h内 ④前8 h内 设计意图:旨在引导学生逐步学会构建物理图景,学会识图,并将图像转化为形象的物理情境图,进而达到根据图景选关系式解题的目的,并最终实现摆脱物理情境,直接看图解题的目的。 教师点拨: 知识点3:速度、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值 课前导学 自主学习 导学5、下列关于速度的说法正确的是( ) A.速度是描述物体位置变化的物理量 B.速度方向就是物体运动的方向 C.位移方向和速度方向一定相同 D.匀速直线运动的速度方向是可以改变的 导学6.下列关于平均速度和瞬时速度的说法中正确的是( ) A.做变速运动的物体在相同时间间隔里的平均速度是相同的 B.瞬时速度就是运动的物体在一段较短的时间内的平均速度 C.平均速度就是初末时刻瞬时速度的平均值 D.某物体在某段时间里的瞬时速度都为零,则该物体在这段时间内静止 设计意图:旨在深化速度、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值的概念,加深理解 课堂展示2、物体M从A运动到B,前半程平均速度为v1,后半程平均速度为v2,那么全程的平均速度是:( ) (v1+v2)/2 B. C. D. 设计意图:加深对平均速度、速度平均值的区别的理解,突出重点、突破难点。 教师点拨:要引导学生通过物理图景来理解平均速度的概念 课堂展示3、如图所示为一物体做直线运动的v-t图象,根据图象做出的以下判断中,正确的是( ) A.物体始终沿正方向运动 B.物体先沿负方向运动,在t =2 s后开始沿正方向运动 C.在t = 2 s前物体位于出发点负方向上,在t = 2 s后位于出发点正方向上 D.在t = 2 s时,物体距出发点最远 设计意图:旨在增强学生的读图的能力,根据图像画出图景,进而理解图像中纵坐标的物理意义 教师点拨:由于没要揭示图像的面积对应位移,所以,教师要提示学生画出物理图景,才能解释D选项 知识点4、加速度 导学6、下面关于加速度的描述中正确的有( ) A.加速度描述了物体速度变化的多少 B.加速度在数值上等于单位时间里速度的变化 C.当加速度与位移方向相反时,物体做减速运动 D.当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动 导学7、关于速度、速度的改变量、加速度的关系,下列说法中正确的是( ) A.物体的速度不等于零,但加速度可能等于零 B.物体的速度改变越快,加速度就越大 C.物体的速度改变量越大,加速度就越大 D.物体的速度变化率越大,加速度就越大 设计意图:导学5、6,旨在加深对加速度的理解。 课堂展示4、小木块以5 m/s的初速度自由冲上光滑斜面,2 s末速度大小变为1 m/s,求这段时间内的加速度. 设计意图:强调学生要注意加速度的矢量性,并引导学生构建物理图景,真正理解加速度的矢量性。 课堂展示5、.如图为某物体做直线运动的v-t图象.试分析物体在各段时间内的运动情况并计算各阶段加速度的大小和方向. 设计意图:旨在增强学生的读图的能力,根据图像画出图景,进而理解图像中斜率的物理意义,并能够准确判断物体的运动性质 知识点5 实验 导学 8、 在实验中,某同学得到一条打点清晰的纸带,如图1-4-9所示,要求测出D点的瞬时速度.本实验采用包含D点在内的一段间隔中的平均速度来粗略地代表D点的瞬时速度,已知交流电源的频率为50 Hz,下列几种方法中最准确的是( ) A.=vD,Δt1=0.12 s B.=vD,Δt2=0.06 s C.=vD,Δt3=0.1 s D.=vD,Δt4=0.04 s 设计意图:突出瞬时速度的测量原理 课堂展示6、在做“练习使用打点计时器”的实验时.图是某次实验的纸带,舍去前面比较密的点,从0点开始,每5个连续点取1个计数点,标以1、2、3…那么相邻两个计数点之间的时间间隔为________s,各计数点与0计数点之间的距离依次为x1=3.00 cm、x2=7.50 cm、x3=13.50 cm,则物体通过1计数点的速度v1=________m/s,通过2计数点的速度v2=________m/s,运动的加速度为________m/s2. 设计意图:复习刻度尺的读数规则,区别计时点和计数点;区别X1、X2、X3与△X1、△X2、△X3。 教师点拨:

课前教学反思:

本节课导学案中习题的选择和梯度设置合理,并创造性对关于运动的物理量进行了分类;同时充分考虑了学生的个体差异,使能力一般的绝大部分学生都能够有所收获,如对质点、参考系、坐标系、时间、时刻、位移、路程、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值、加速度等概念的掌握。个别能力强的学生基本能够掌握识图类习题的解题方法和技巧。 学生课前通过自主学习、小组合作探究应该基本能够达到课前设计的预期目标。 课堂展示过程中,通过学生展示和教师点拨,教与学过程的思维碰撞,应该能够激发学生积极参与课堂的热情,切能够促使绝大部分学生质点、参考系、坐标系、时间、时刻、位移、路程、平均速度、瞬时速度、速率、平均速率、速度平均值、加速度等概念的进一步理解,对图像的问题有了一定的认识。 4、对与识图解题的能力要求很强,只要有一少部分学生能够达到要求就可以了。且教师必须精讲,力求点拨到位 5、可能存在展示过程中个别学生由于无法理解高中物理的语言习惯,如不再用具体数字说明物理问题,而是用一系列字母表达相应的物理意义,从而造成学生学生书写不规范,甚至无法准确理解教师的语言的情况