吉林省四平市梨树县第一高级中学等七校2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省四平市梨树县第一高级中学等七校2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 102.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-26 18:33:54 | ||

图片预览

文档简介

2024~2025学年度高二第二学期期中考试

历 史

全卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。

4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。

5.本卷主要考查内容:选择性必修3。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.如表中古代文献的内容集中体现了

文献 内容

《周易》 天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物

《管子·牧民》 政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心

《礼记·中庸》 中者也,天下之大本也;和也者,天下之达道也

A.重农政策的思想渊源 B.集权制度的逐步形成

C.中华文化的基本内涵 D.民族之间的频繁交流

2.明清之际,黄宗羲针对封建君主提出了“不以一己之利为利,而使天下受其利;不以一己之害为害,而使天下释其害”的思想他认为上古的尧舜才是最理想统治者的化身,只有“回归”上古三代才能弥补封建专制制度的缺陷。这表明黄宗羲

A.未能突破传统主流思想 B.认识到了封建制度的本质

C.形成了新儒学思想体系 D.引领着同时代的思想潮流

3.朝鲜古代文献大多是用汉语文言文写的,如高句丽建国初期,就有人用汉文记下高句丽史事一百卷,叫作《留记》;公元414年,高句丽在辑安城东九华里处建的好太王碑,四面环刻汉字碑文,共44行,每行41字,竟达1775字。这可用于印证

A.中朝文化渊源相同 B.中国文化对周边国家文化的影响

C.东亚文化圈已形成 D.儒学得到了朝鲜社会的普遍认同

4.据考古发掘,《汉谟拉比法典》抄本的出土地点,从北方的亚述城市阿淑尔、尼尼微,到南部巴比伦尼亚的西帕尔、拉尔撒、巴比伦,甚至埃兰的苏萨,都有法典抄本出土。这反映出《汉谟拉比法典》

A.推动古巴比伦王国扩张 B.成为世界上最早的法典

C.是亚述帝国的法律标准 D.影响后世两河流域国家

5.苏格拉底与好友克里同争辩是否应越狱时指出,“不要太顾虑大众的意见”,“我们要做的就是遵守与我们对什么是正义的、值得过的生活达成的协议”。这反映出苏格拉底

A.强调自由与美德的崇高价值 B.批判直接民主的非正义性

C.主张政治精英管理国家事务 D.具有鲜明的理性主义精神

6.贵霜帝国的迦腻色伽一世(127-151年)在位时佛教得到了充分的发展。大批大月氏僧人通过陆路将佛教传播到中国。与此同时,与佛教有关的键陀罗艺术也随之进入中国。这说明贵霜帝国的强盛

A.扩大了古印度文化的影响力 B.引发游牧民族大迁徙

C.推动了东西方文化交汇交融 D.促进丝绸之路的开通

7.公元3-6世纪的亚欧游牧民族大迁徙,最终导致了西晋王朝、贵霜帝国和西罗马帝国的灭亡。在中国,进入中原的各少数民族或主动或被动地接受中原文化,在中亚和西亚,无论是印度文化还是伊朗文化,都融合了入侵者的文化。由此可见,这次大迁徙

①引发了古代欧亚文明的衰落 ②根源于社会生产力的发展

③促进游牧与农耕文明的融合 ④有利于西欧建立封建社会

A.①② B.②④ C.②③ D.①③

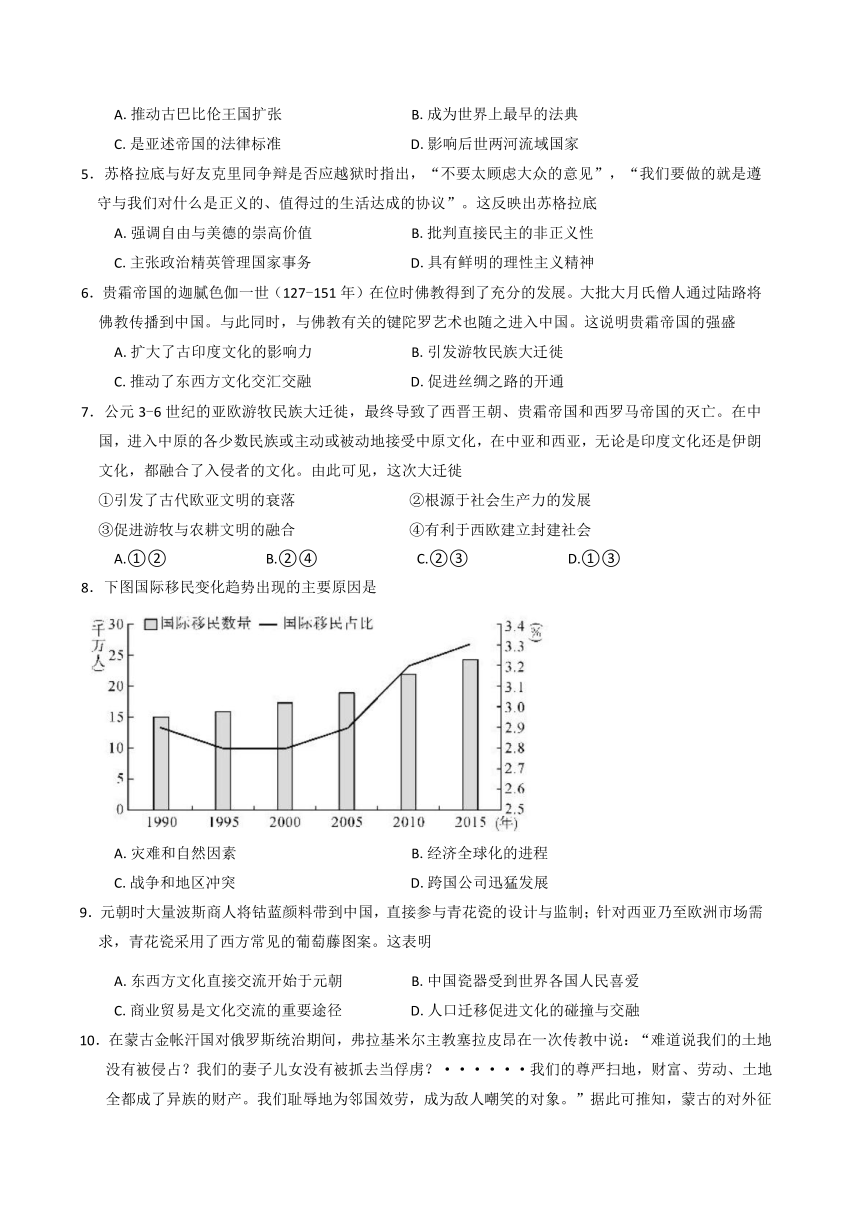

8.下图国际移民变化趋势出现的主要原因是

A.灾难和自然因素 B.经济全球化的进程

C.战争和地区冲突 D.跨国公司迅猛发展

9.元朝时大量波斯商人将钴蓝颜料带到中国,直接参与青花瓷的设计与监制;针对西亚乃至欧洲市场需求,青花瓷采用了西方常见的葡萄藤图案。这表明

A.东西方文化直接交流开始于元朝 B.中国瓷器受到世界各国人民喜爱

C.商业贸易是文化交流的重要途径 D.人口迁移促进文化的碰撞与交融

10.在蒙古金帐汗国对俄罗斯统治期间,弗拉基米尔主教塞拉皮昂在一次传教中说:“难道说我们的土地没有被侵占?我们的妻子儿女没有被抓去当俘虏?······我们的尊严扫地,财富、劳动、土地全都成了异族的财产。我们耻辱地为邻国效劳,成为敌人嘲笑的对象。”据此可推知,蒙古的对外征服

A.改变了落后地区的文化面貌 B.激发了当地民众的反抗情绪

C.引起了欧洲国家的强烈不满 D.直接导致了俄罗斯势力衰落

11.法国驻几内亚的总督给政府的报告中承认:“(一战回来的)老兵们把不服从(法国殖民当局的)命令作为高尚文明的标志,他们的活动使当地的非洲人也受无纪律的影响而使局势混乱。”这一现象的出现是由于

A.一战促进了殖民地的民族觉醒 B.法国的国际地位下降

C.马克思主义在法国的广泛传播 D.民权运动的蓬勃发展

12.二战后,法国总统戴高乐认识到“阿尔及利亚必须享有自治权”,应该使阿尔及利亚问题的解决符合时代的特点,“特别是在当前这个全世界每个民族都要掌握自己命运的时代”。这揭示出当时

A.阿尔及利亚将率先独立 B.亚非拉国家都已赢得独立

C.法国国际影响力的下降 D.世界殖民体系走向了崩溃

13.柏拉图创建的阿卡德米学园,以体操等体育项目来锻炼身体、以音乐来陶冶心灵的和谐发展的教育思想,开设了数学、天文、音乐、哲学四门课程。这四门课程随后成为古希腊课程体系的主干和导源。这说明古希腊阿卡德米学园

A.学术氛围较为浓厚 B.分科教育已经出现

C.服务民主政治需要 D.教学职能实现转型

14.下表所示为据《铸字的艺术》整理的欧洲印刷术的发展历程。这一状况有利于

时间 14世纪 15世纪中期 15世纪后期 16世纪 17世纪

发展 状况 雕版印刷术 开始流行 古登堡的金属活字 印刷术 印刷术的迅速推广 印刷业的发展和波折 印刷术的不断改进

A.中西方的交流 B.印刷的规范性

C.文化的大众化 D.教育的大发展

15.1964年通过的《国际古迹保护与修复宪章》,总结了18、19世纪以来欧洲古迹保护的理论和方法,强调在文化遗产保护的修复工作中,要保留全部历史信息,而并非仅仅保护文化遗产的原始状态。这说明文物保护主要遵循的原则是

真实性 B.及时性 C.系统性 D.公开性

16.我国从1986年开始向联合国教科文组织申报世界遗产项目,截至2019年7月,我国被列入《世界遗产名录》的文化遗产和自然遗产项目已达55项,与意大利并列世界第一。这表明我国

A.遗留的传统文化世界最多 B.主动承担世界遗产保护责任

C.极力支持世界遗产保护法 D.遗产保护事业的成果较显著

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 光绪九年(1883年),康有为“购《万国公报》,大攻西学书,声、光、化、电、重学及各国志、诸人游记皆涉焉”。光绪十七年(1891年),康有为在广州长兴里万木草堂开始讲学。他的讲学内容主要是“中国数千年来学术源流,历史、政治沿革得失,取万国以比例推断之”,“大发求仁之义,而讲中外之故,救中国之法”。他在“义理之学”“考据之学”“词章之学”之外,增加了“经世之学”,以“通变宜民”。他认为孔子“因时立教”,“天下道术至众”,而应“以孔子为折衷”。

-摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 陈独秀以《新青年》杂志为载体,以青年群体为对象,以法兰西文明为标杆,以民主、科学为利器,以伦理、文学、教育、社会等革命为内容,指出:“如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和洗刷干净不可。因为民主共和的国家组织、社会制度、伦理观念和君主专制的国家组织的旧思想社会制度、伦理观念全然相反,一个是重在平等精神,一个是重在尊卑阶级,万万不能调和的。”

-摘编自徐光寿《陈独秀与新青年及新文化运动》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析康有为思想的特点以及对其特点做一简评。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与康有为的思想相比,陈独秀思想的明显不同之处,并简述不同之处产生的原因。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 下南洋最早可以追溯到两千年前的汉代,一直到明清时期才越走越宽,呈现大规模的迁徙潮。从汉朝到明清时期,每当新老政权交替之时,不堪战乱的百姓与没落的权贵的一部分会移居海外。“闽广人稠地狭,田园不足于耕,望海谋生”,因此凭借着地缘上的毗邻关系,东南亚成为中国移民特别是闽广移民的迁徙地和避难所。有资料记载,鸦片战争之前下南洋经商谋生的华人就已有150万人之多。鸦片战争之后,清政府被迫接受纷至沓来的不平等条约,此时殖民统治下的南洋,正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大,因此出现了马来西亚联邦给予移民足够的免费土地等优惠措施以吸引华工的现象。“下南洋”的华人与华侨或工或商,胼手胝足,打下了华人的一片天地。

-摘编自高荣伟《下南洋:历史上持续时间最长的一次人口大迁徙》材料二 19世纪,欧洲农业在机械化的普及下,农业人口迅速减少,资本主义农场的发展又使得越来越多的雇工丧失生计;工业领域中,伴随着捣毁机器的卢德运动、英国宪章运动的接续发生,许多工人逐渐感到失望与厌倦。为了缓和人口激增等矛盾,诸国政府也纷纷废除了限制移民的规章,因此人口外流趋势加强。而同时期的美国,农业上大量国土有待开发,加之工业革命席卷各个产业,大型工厂纷纷建立,使得美国对专业技术人员的需求大大增加。1863年,国会通过了《鼓励移民法》,林肯总统和国务卿等也发声呼吁美国驻欧洲官员宣传美国的高工资,以此吸引欧洲的科研技术领域的专业人士。

-摘编自王喆《19世纪西欧人口赴美移民的历史原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳“下南洋”现象的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪西欧赴美移民的原因,并综合以上材料指出19世纪西欧赴美移民与鸦片战争后华人“下南洋”的不同点。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 经过十年征伐,亚历山大的国家的统治区域扩展到尼罗河流域和印度河流域,还建立了横跨欧亚非三洲的大帝国。他每到一地就自称是当地原来统治者的继承人。他崇尚威严赫赫的东方宫廷礼节,穿波斯、米底君王的衮服,要求人们向他行匍匐礼。亚历山大的统治基本上沿袭了波斯帝国的行省制,但由当地人担任的总督一般只管民政,军队和财政另由马其顿人或希腊人掌握。他在埃及拜谒阿蒙神庙,为女神伊西丝建庙;在巴比伦向当地的主神马都克献祭,下令重建被毁的马都克神庙。他在远征中亚时与当地贵族女子罗克珊结婚,同时,他的80个战友也采用波斯礼仪与当地贵族的女儿结婚。他的远征军中有工程师、哲学家、地理学家、测量师等专门人才。

-摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史:古代史编(上卷)》

材料二 拿破仑当权后,用不断的战争来代替不断的革命。1805年,拿破仑击溃第三次反法同盟,签订《普莱斯堡和约》,占据了莱茵河左(西)岸及许多小邦国。在那里,他赶跑了封建的王公贵族和主教,取消了各种徭役和封建贡赋及教会的什一税,消灭了封建特权和等级制度,宣布公民享有平等与自由。后来建立的莱茵同盟,有16个邦国加入。他们普遍实行了资产阶级改革,推行了《法国民法典》。同时,拿破仑还使德意志由三百多个分裂的小邦合并成为30多个大邦。正如恩格斯所说:“拿破仑清扫了德国的奥吉亚斯牛圈,修筑了文明的交通大道。”

-摘编自张淑贤《略论拿破仑战争的国际影响》

(1)根据材料一、二,概括亚历山大远征与拿破仑对外战争产生影响的异同。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对国际战争与文明交流的认识。(4分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 下表为历史上的东西方茶叶贸易概况。

时间 概况

唐代 中国茶叶传播至西亚阿拉伯地区,西方就已经注意到中国的饮茶习俗

16世纪 欧洲商人、传教士自东返,介绍中国饮茶方式和以茶待客的生活习俗,介绍茶具和其他器具

17世纪至18世纪初 荷兰是欧洲最大的茶叶贩运国。荷兰成为最早开始饮茶的欧洲国家。茶叶最初被视为药物放在药店出售,价格相当贵,一般人消费不起

18世纪后半期 英国东印度公司支配了世界茶叶贸易。茶叶成为英国的大众饮料,饮茶之风在英国广泛流行,创造了独特的英国“下午茶”文化,这适应了英国工业化生产的需求

19世纪 英国人养成了在茶中加糖的习惯,饮茶的流行推动了瓷器茶具、餐具等的流行。中国外销茶叶主要有红茶和绿茶

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰)

2024~2025学年度高二第二学期期中考试·历史

参考答案、提示及评分细则

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C A B D D A C B

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 C B A D B C A D

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.【答案】C

【解析】根据材料并结合所学知识可知,题干材料反映了中华优秀传统文化的丰富内涵,分别是崇尚自强不息,厚德载物,主张以民为本,主张和而不同,C项正确;表中古代文献的内容与重农政策无关,排除A项;先秦时期尚未形成集权制度,且表中也没有体现集权制度的内容,排除B项;表中古代文献的内容没有涉及民族之间的交流,排除D项。

2.【答案】A

【解析】根据材料“只有“回归'上古三代才能弥补封建专制制度的缺陷”可知,黄宗羲的思想还囿于传统主流思想,A项正确;由于受时代和历史的局限,黄宗羲不可能认识到封建制度的本质,排除B项;材料表明黄宗羲不能提出超越其时代的新制度设想,他所提出的思想主张在本质上仍属于传统儒学范畴,也就不可能形成新的儒学思想体系,排除C项;根据所学可知,黄宗羲的早期民主启蒙思想在其所处时代没有形成思想潮流,排除D项。

3.【答案】B

【解析】根据材料“朝鲜古代文献大多是用汉语文言文写的”“高句丽在辑安城东九华里处建的好太王碑,四面环刻汉字碑文,共44行,每行41字,竟达1775字”等信息并结合所学知识可知,材料内容说明汉字在古代朝鲜得到了传播,这可用于印证中国文化对周边国家文化的影响,B项正确;“中朝文化渊源相同”的说法有误,中国与朝鲜文化渊源不同,排除A项;东亚文化圈形成于唐代,而材料内容主要强调了中国文化对周边国家文化的影响,排除C项;汉字在朝鲜的传播并不代表儒学得到朝鲜社会的普遍认同,排除D项。

4.【答案】D

【解析】《汉谟拉比法典》抄本出土地点广泛,如亚述帝国、巴比伦南部等地,这说明这一法典在当时的两河流域地区广泛传播,一定程度上影响了后世两河流域国家,D项正确;法典本身不能推动巴比伦扩张,排除A 项;材料不是强调法典的地位,排除B项;《汉谟拉比法典》是巴比伦王国的法典,虽然在亚述有抄本,但是不能认定亚述帝国的法律标准就是《汉谟拉比法典》,排除C项。

5.【答案】D

【解析】据材料可知,苏格拉底注重正义和注重与值得过的生活达成协议,这反映了他具有理性主义精神,D 项正确;材料强调正义的价值,而不是自由,排除A项;苏格拉底主张正义等价值理念,未涉及批判直接民主和政治精英管理国家,排除B、C两项。

6.【答案】A

【解析】佛教属于古印度文化,贵霜帝国是大月氏人建立的,它强盛时期对外传播佛教,扩大了古印度文化的影响力,A项正确;材料没有概述游牧民族大迁徙,只谈及了佛教东传,排除B项;材料看不出东西方文化的交流,佛教也属于东方文化,排除C项;公元前138年,张骞就开通了丝绸之路,排除D项。

7.【答案】C

【解析】根据材料及所学可知,亚欧民族迁徙源于生产力的发展,②正确;亚欧民族大迁徙从短期看,确实给部分地区带来了战乱,但这也促进了文明的交流与融合,有利于文明发展,③正确,①错误,故C项正确;这次大迁徙确实有利于西欧建立中世纪封建社会,但与材料主旨不符,④错误,排除包含①④的A、B、D三项。

8.【答案】B

【解析】根据图片可知,20世纪90年代以来国际移民的数量和占比整体上呈现上升趋势,结合所学知识可知,此时期经济全球化进程进一步加快,拓展了劳动力市场,这是人口迁徙的主要原因,B项正确;“灾难和自然因素”并非国际移民的主要原因,排除A项;“战争和地区冲突”并不是国际移民的主要原因,排除C项;材料无法得出跨国公司迅猛发展对国际移民的影响,不符合题意,排除D项。

9.【答案】C

【解析】根据材料信息并结合所学可知,大量的波斯商人来到中国采购瓷器,波斯商人将钴蓝颜料带到中国,他们不仅是中国瓷器的消费者,而且直接参与了青花瓷造型、装饰和图案的设计与监制,波斯商人在带回瓷器的同时,也传播了中国文化;同时中国也在逐渐迎合市场,丰富青花瓷的设计图案。故商业贸易是文化交流的重要途径,C项正确;东西方之间早期的文化交流,较明确应该从约公元前3500年前后的铜石并用时代开始,并非自元朝,排除A项;材料未涉及世界各国人民对中国瓷器的态度,无法得出中国瓷器受到世界各国人民喜爱,排除B项;材料未涉及人口迁移的内容,无法得出人口迁移促进文化的碰撞与交融,排除D项。

10.【答案】B

【解析】由材料中主教塞拉皮昂的传教内容可以推知,蒙古的残暴统治激发了当地民众的反抗情绪,故选B 项。A、C、D三项由材料无法得出。

11.【答案】A

【解析】根据材料可知,从一战战场上回来的老兵,受到欧洲启蒙思想的影响,同时也看到了帝国主义虚弱的表现,明白了帝国主义不是不可战胜的,这促进了殖民地的民族觉醒,民族独立运动纷纷出现,故A项正确。B、C、D三项都与材料中的现象没有直接关系,排除。

12.【答案】D

【解析】根据材料信息“在当前这个全世界每个民族都要掌握自己命运的时代”可知,D项正确。材料揭示出二战后出现了亚非拉国家的独立浪潮,但是由材料无法得出A、B两项结论;材料未涉及法国国际影响力问题,排除C项。

13.【答案】B

【解析】根据材料“数学、天文、音乐、哲学四门课程”并结合所学知识可知,阿卡德米学园实行较为明确的分科教育,故B项正确。学术氛围和教学职能在材料中没有体现,排除A、D两项;C项在材料中没有依据。

14.【答案】C

【解析】材料信息体现了印刷术的不断更新和传播,这有利于文化的普及和促进文化大众化,故C项正确。中西方交流与材料主旨不符,排除A项;印刷业是否规范经营和教育是否得到大发展在材料中没有依据,排除B、D两项。

15.【答案】A

【解析】根据材料“要保留全部历史信息,而并非仅仅保护文化遗产的原始状态”可知,材料强调文化保护要遵循真实性和完整性原则,故A项正确。及时性、系统性和公开性在材料中没有体现,排除B、CC、D三项。

16.【答案】D

【解析】材料“与意大利并列世界第一”说明我国申报的世界遗产项目较多,也说明我国遗产保护事业的发展成果显著,故选D项。A项说法比较片面,在材料中也体现不出;B、C两项均与材料主旨不符。

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(14分)

(1)特点:将西方政治学说同中国传统儒家思想相结合。(2分)

简评:康有为主张学习西方、变法维新,反映出他敢于向封建传统思想进行挑战的大胆精神;但也暴露了其妥协性、软弱性。(4分)

(2)不同之处:批判传统儒家思想。(2分)

原因:袁世凯窃取辛亥革命果实,破坏民主共和,掀起“尊孔复古”逆流;中国民族资本主义有了进一步发展;儒家思想是维护封建统治的理论基础。(6分)

【评分细则】

(1)康有为思想特点(2分):

准确答出“将西方政治学说同中国传统儒家思想相结合”,得2分;表述相近也可得分;回答模糊不准确或未答,得0分。

简评(4分):

能指出“康有为主张学习西方、变法维新,反映出他敢于向封建传统思想进行挑战的大胆精神”,得2分;若只答出部分内容,得1分;未答或答错,得0分。

能答出“也暴露了其妥协性、软弱性”,得2分;若只答出“妥协性”或“软弱性”其中一点,得1分;未答或答错,得0分。

(2)不同之处(2分):

准确答出“批判传统儒家思想”,得2分;表述相近也可得分;回答模糊不准确或未答,得0分。原因(6分):

答出“袁世凯窃取辛亥革命果实,破坏民主共和,掀起“尊孔复古'逆流”,得2分;若只答出部分内容,得1分;未答或答错,得0分。

答出“中国民族资本主义有了进一步发展”,得2分;若表述为“民族资本主义发展”等相近意思,也可得分;回答不完整或未答,酌情给0-1分。

答出“儒家思想是维护封建统治的理论基础”,得2分;若意思表述相近,可得分;未答或答错,得0分。

18.【答案】(14分)

(1)特点:起源早;持续时间长;受到国内政治、经济因素的影响;移民人群主要来自福建、广东地区;鸦片战争后快速发展。(6分,答出三点即可)

(2)原因:欧洲工业革命的深入发展,导致了大量农业劳动力剩余;欧洲阶级矛盾的激化;欧洲人口激增,官方移民政策的改变;美国工业化的迅猛发展,急需大量劳动力;美国优越的社会环境和优待政策的吸引。(4分,答出两点即可)

不同点:移民方向上,“下南洋”是从半殖民地半封建国家向殖民地国家迁徙,西欧赴美移民是资本主义工业国平向迁徙;移民成分上,“下南洋”是以普通劳动力为主,西欧赴美包含了大量专业技术人才。(4分)

【评分细则】

(1)“下南洋”现象的特点(6分):

答出“起源早”,得2分;若表述为“最早可追溯到汉代”等相近意思,也可得分。

答出“持续时间长”,得2分;相近表述如“从汉代持续到明清”等也可得分。

答出“受到国内政治、经济因素的影响”,得2分;若分别答出受政治因素影响(如政权交替战乱)、经济因素影响(如土地不足),也可得2分;只答出其中一方面,得1分。

答出“移民人群主要来自福建、广东地区,得2分;表述相近也可得分。

答出“鸦片战争后快速发展”,得2分;若表述为“鸦片战争后移民数量增加”等相近意思也可得分。

(2)19世纪西欧赴美移民的原因(4分):

答出“欧洲工业革命的深入发展,导致了大量农业劳动力剩余”,得2分;答出“欧洲阶级矛盾的激化”,得2分。

答出“欧洲人口激增,官方移民政策的改变”,得2分;若只答出人口激增或政策改变其中一点,得1分。

答出“美国工业化的迅猛发展,急需大量劳动力”或“美国优越的社会环境和优待政策的吸引”,各得2分。

本部分共4分,答出两点即可得满分,多答不额外加分。

不同点(4分)

答出“移民方向上,“下南洋”是从半殖民地半封建国家向殖民地国家迁徙,西欧赴美移民是资本主义工业国平向迁徙”,得2分;若只答出其中一个方向的特点,得1分。

答出“移民成分上,“下南洋”是以普通劳动力为主,西欧赴美包含了大量专业技术人才”,得2分;若只答出其中一种移民成分的特点,得1分。

19.【答案】(12分)

(1)相同:都通过战争扩大帝国疆域;都对占领区造成侵犯和破坏;都推动了本国(或地区)文明向外传播;均促进了区域文明联系的加强。(4分,答出两点即可)

不同:亚历山大远征积极吸收占领区既有制度文化,拿破仑对外战争着力摧毁占领区的落后制度文化。(4分)

(2)认识:一方面,国际战争会造成不同文明的碰撞和冲突,对文明造成一定毁坏;另一方面,也会促进不同文明的交流,推动人类文明的交融与发展。(4分)

【评分细则】

(1)相同点(4分):

答出“都通过战争扩大帝国疆域”,得2分;相近表述如“战争使统治区域得到拓展”也可得分。

答出“都对占领区造成侵犯和破坏”,得2分;类似表达如“给占领地区带来损害”等也可得分。

答出“都推动了本国(或地区)文明向外传播”,得2分;若表述为“促进了本国文化在占领地区的传播”等相近意思,也可得分。

答出“均促进了区域文明联系的加强”,得2分;相近表述也可得分。

本部分共4分,答出两点即可得满分,多答不额外加分。

不同点(4分):

答出“亚历山大远征积极吸收占领区既有制度文化”,得2分;相近表述如“亚历山大借鉴当地原有统治制度等文化”也可得分。

答出“拿破仑对外战争着力摧毁占领区的落后制度文化”,得2分;若表述为“拿破仑在占领区废除封建制度文化”等相近意思也可得分。

(2)谈谈对国际战争与文明交流的认识(4分):

答出“一方面,国际战争会造成不同文明的碰撞和冲突,对文明造成一定毁坏”,得2分;相近表述如“战争会引发文明间的矛盾冲突,破坏文明发展”也可得分。

答出“另一方面,也会促进不同文明的交流”,得2分;类似表达如“战争在一定程度上推动文明相互了解与融合”等也可得分。

20.【答案】(12分)

示例:

现象:茶叶贸易影响了西方的饮食习俗。(2分)

论述:唐代海陆丝绸之路发达,中国茶叶传播至西亚地区。16世纪随着新航路的开辟,欧洲传教士等把中国饮茶和以茶待客的生活习俗介绍到西方。17世纪荷兰有“海上马车夫”之称,凭借强大的海上实力,它也成为欧洲最大的茶叶贩运国。茶叶最初被视为药物放在药店出售,在民众中还不够普及。18世纪英国逐步建立起“日不落帝国”,英国东印度公司垄断了世界茶叶贸易,东西方茶叶贸易规模扩大,这推动了茶叶在英国的普及,茶叶成为英国大众饮料。英国还创造了独特的“下午茶”文化。(8分)

综上所述:茶叶贸易推动了东西方文化传播,中国茶文化传播到西方,与西方本土文化相结合,具有西方本土特色的饮茶文化兴起,进而影响了西方的饮食习俗。(2分)

(“示例”只作评卷参考,不作为唯一标准答案)

【评分细则】

评分项目 评分标准 得分

历史现象(2分) 准确概括出与材料相关的历史现象,如“茶叶贸易影响西方的饮食习惯” 2分

现象概括模糊、不准确或与材料关联不大 0-1分

阐述部分(8分) 史实准确丰富,能按照时间顺序合理阐述现象的发展过程,如从唐代到19世纪茶叶贸易及对西方影响的变化 6-8分

有部分准确史实,但阐述逻辑不够清晰或内容不够完整 3-5分

史实较少或不准确,阐述混乱 0-2分

结论部分(2分) 结论明确,能基于阐述合理升华,如“茶叶贸易推动东西方文化传播,中国茶文化与西方本土文化结合,具有西方本土特色” 1-2分

结论模糊、不合理或无结论 0分

整体表述 语言流畅,表述清晰,无明显语病和错别字 不扣分

语言不通顺,存在较多语病、错别字等 酌情扣0-1分

历 史

全卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。

4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。

5.本卷主要考查内容:选择性必修3。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.如表中古代文献的内容集中体现了

文献 内容

《周易》 天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物

《管子·牧民》 政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心

《礼记·中庸》 中者也,天下之大本也;和也者,天下之达道也

A.重农政策的思想渊源 B.集权制度的逐步形成

C.中华文化的基本内涵 D.民族之间的频繁交流

2.明清之际,黄宗羲针对封建君主提出了“不以一己之利为利,而使天下受其利;不以一己之害为害,而使天下释其害”的思想他认为上古的尧舜才是最理想统治者的化身,只有“回归”上古三代才能弥补封建专制制度的缺陷。这表明黄宗羲

A.未能突破传统主流思想 B.认识到了封建制度的本质

C.形成了新儒学思想体系 D.引领着同时代的思想潮流

3.朝鲜古代文献大多是用汉语文言文写的,如高句丽建国初期,就有人用汉文记下高句丽史事一百卷,叫作《留记》;公元414年,高句丽在辑安城东九华里处建的好太王碑,四面环刻汉字碑文,共44行,每行41字,竟达1775字。这可用于印证

A.中朝文化渊源相同 B.中国文化对周边国家文化的影响

C.东亚文化圈已形成 D.儒学得到了朝鲜社会的普遍认同

4.据考古发掘,《汉谟拉比法典》抄本的出土地点,从北方的亚述城市阿淑尔、尼尼微,到南部巴比伦尼亚的西帕尔、拉尔撒、巴比伦,甚至埃兰的苏萨,都有法典抄本出土。这反映出《汉谟拉比法典》

A.推动古巴比伦王国扩张 B.成为世界上最早的法典

C.是亚述帝国的法律标准 D.影响后世两河流域国家

5.苏格拉底与好友克里同争辩是否应越狱时指出,“不要太顾虑大众的意见”,“我们要做的就是遵守与我们对什么是正义的、值得过的生活达成的协议”。这反映出苏格拉底

A.强调自由与美德的崇高价值 B.批判直接民主的非正义性

C.主张政治精英管理国家事务 D.具有鲜明的理性主义精神

6.贵霜帝国的迦腻色伽一世(127-151年)在位时佛教得到了充分的发展。大批大月氏僧人通过陆路将佛教传播到中国。与此同时,与佛教有关的键陀罗艺术也随之进入中国。这说明贵霜帝国的强盛

A.扩大了古印度文化的影响力 B.引发游牧民族大迁徙

C.推动了东西方文化交汇交融 D.促进丝绸之路的开通

7.公元3-6世纪的亚欧游牧民族大迁徙,最终导致了西晋王朝、贵霜帝国和西罗马帝国的灭亡。在中国,进入中原的各少数民族或主动或被动地接受中原文化,在中亚和西亚,无论是印度文化还是伊朗文化,都融合了入侵者的文化。由此可见,这次大迁徙

①引发了古代欧亚文明的衰落 ②根源于社会生产力的发展

③促进游牧与农耕文明的融合 ④有利于西欧建立封建社会

A.①② B.②④ C.②③ D.①③

8.下图国际移民变化趋势出现的主要原因是

A.灾难和自然因素 B.经济全球化的进程

C.战争和地区冲突 D.跨国公司迅猛发展

9.元朝时大量波斯商人将钴蓝颜料带到中国,直接参与青花瓷的设计与监制;针对西亚乃至欧洲市场需求,青花瓷采用了西方常见的葡萄藤图案。这表明

A.东西方文化直接交流开始于元朝 B.中国瓷器受到世界各国人民喜爱

C.商业贸易是文化交流的重要途径 D.人口迁移促进文化的碰撞与交融

10.在蒙古金帐汗国对俄罗斯统治期间,弗拉基米尔主教塞拉皮昂在一次传教中说:“难道说我们的土地没有被侵占?我们的妻子儿女没有被抓去当俘虏?······我们的尊严扫地,财富、劳动、土地全都成了异族的财产。我们耻辱地为邻国效劳,成为敌人嘲笑的对象。”据此可推知,蒙古的对外征服

A.改变了落后地区的文化面貌 B.激发了当地民众的反抗情绪

C.引起了欧洲国家的强烈不满 D.直接导致了俄罗斯势力衰落

11.法国驻几内亚的总督给政府的报告中承认:“(一战回来的)老兵们把不服从(法国殖民当局的)命令作为高尚文明的标志,他们的活动使当地的非洲人也受无纪律的影响而使局势混乱。”这一现象的出现是由于

A.一战促进了殖民地的民族觉醒 B.法国的国际地位下降

C.马克思主义在法国的广泛传播 D.民权运动的蓬勃发展

12.二战后,法国总统戴高乐认识到“阿尔及利亚必须享有自治权”,应该使阿尔及利亚问题的解决符合时代的特点,“特别是在当前这个全世界每个民族都要掌握自己命运的时代”。这揭示出当时

A.阿尔及利亚将率先独立 B.亚非拉国家都已赢得独立

C.法国国际影响力的下降 D.世界殖民体系走向了崩溃

13.柏拉图创建的阿卡德米学园,以体操等体育项目来锻炼身体、以音乐来陶冶心灵的和谐发展的教育思想,开设了数学、天文、音乐、哲学四门课程。这四门课程随后成为古希腊课程体系的主干和导源。这说明古希腊阿卡德米学园

A.学术氛围较为浓厚 B.分科教育已经出现

C.服务民主政治需要 D.教学职能实现转型

14.下表所示为据《铸字的艺术》整理的欧洲印刷术的发展历程。这一状况有利于

时间 14世纪 15世纪中期 15世纪后期 16世纪 17世纪

发展 状况 雕版印刷术 开始流行 古登堡的金属活字 印刷术 印刷术的迅速推广 印刷业的发展和波折 印刷术的不断改进

A.中西方的交流 B.印刷的规范性

C.文化的大众化 D.教育的大发展

15.1964年通过的《国际古迹保护与修复宪章》,总结了18、19世纪以来欧洲古迹保护的理论和方法,强调在文化遗产保护的修复工作中,要保留全部历史信息,而并非仅仅保护文化遗产的原始状态。这说明文物保护主要遵循的原则是

真实性 B.及时性 C.系统性 D.公开性

16.我国从1986年开始向联合国教科文组织申报世界遗产项目,截至2019年7月,我国被列入《世界遗产名录》的文化遗产和自然遗产项目已达55项,与意大利并列世界第一。这表明我国

A.遗留的传统文化世界最多 B.主动承担世界遗产保护责任

C.极力支持世界遗产保护法 D.遗产保护事业的成果较显著

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 光绪九年(1883年),康有为“购《万国公报》,大攻西学书,声、光、化、电、重学及各国志、诸人游记皆涉焉”。光绪十七年(1891年),康有为在广州长兴里万木草堂开始讲学。他的讲学内容主要是“中国数千年来学术源流,历史、政治沿革得失,取万国以比例推断之”,“大发求仁之义,而讲中外之故,救中国之法”。他在“义理之学”“考据之学”“词章之学”之外,增加了“经世之学”,以“通变宜民”。他认为孔子“因时立教”,“天下道术至众”,而应“以孔子为折衷”。

-摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 陈独秀以《新青年》杂志为载体,以青年群体为对象,以法兰西文明为标杆,以民主、科学为利器,以伦理、文学、教育、社会等革命为内容,指出:“如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和洗刷干净不可。因为民主共和的国家组织、社会制度、伦理观念和君主专制的国家组织的旧思想社会制度、伦理观念全然相反,一个是重在平等精神,一个是重在尊卑阶级,万万不能调和的。”

-摘编自徐光寿《陈独秀与新青年及新文化运动》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析康有为思想的特点以及对其特点做一简评。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与康有为的思想相比,陈独秀思想的明显不同之处,并简述不同之处产生的原因。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 下南洋最早可以追溯到两千年前的汉代,一直到明清时期才越走越宽,呈现大规模的迁徙潮。从汉朝到明清时期,每当新老政权交替之时,不堪战乱的百姓与没落的权贵的一部分会移居海外。“闽广人稠地狭,田园不足于耕,望海谋生”,因此凭借着地缘上的毗邻关系,东南亚成为中国移民特别是闽广移民的迁徙地和避难所。有资料记载,鸦片战争之前下南洋经商谋生的华人就已有150万人之多。鸦片战争之后,清政府被迫接受纷至沓来的不平等条约,此时殖民统治下的南洋,正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大,因此出现了马来西亚联邦给予移民足够的免费土地等优惠措施以吸引华工的现象。“下南洋”的华人与华侨或工或商,胼手胝足,打下了华人的一片天地。

-摘编自高荣伟《下南洋:历史上持续时间最长的一次人口大迁徙》材料二 19世纪,欧洲农业在机械化的普及下,农业人口迅速减少,资本主义农场的发展又使得越来越多的雇工丧失生计;工业领域中,伴随着捣毁机器的卢德运动、英国宪章运动的接续发生,许多工人逐渐感到失望与厌倦。为了缓和人口激增等矛盾,诸国政府也纷纷废除了限制移民的规章,因此人口外流趋势加强。而同时期的美国,农业上大量国土有待开发,加之工业革命席卷各个产业,大型工厂纷纷建立,使得美国对专业技术人员的需求大大增加。1863年,国会通过了《鼓励移民法》,林肯总统和国务卿等也发声呼吁美国驻欧洲官员宣传美国的高工资,以此吸引欧洲的科研技术领域的专业人士。

-摘编自王喆《19世纪西欧人口赴美移民的历史原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳“下南洋”现象的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪西欧赴美移民的原因,并综合以上材料指出19世纪西欧赴美移民与鸦片战争后华人“下南洋”的不同点。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 经过十年征伐,亚历山大的国家的统治区域扩展到尼罗河流域和印度河流域,还建立了横跨欧亚非三洲的大帝国。他每到一地就自称是当地原来统治者的继承人。他崇尚威严赫赫的东方宫廷礼节,穿波斯、米底君王的衮服,要求人们向他行匍匐礼。亚历山大的统治基本上沿袭了波斯帝国的行省制,但由当地人担任的总督一般只管民政,军队和财政另由马其顿人或希腊人掌握。他在埃及拜谒阿蒙神庙,为女神伊西丝建庙;在巴比伦向当地的主神马都克献祭,下令重建被毁的马都克神庙。他在远征中亚时与当地贵族女子罗克珊结婚,同时,他的80个战友也采用波斯礼仪与当地贵族的女儿结婚。他的远征军中有工程师、哲学家、地理学家、测量师等专门人才。

-摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史:古代史编(上卷)》

材料二 拿破仑当权后,用不断的战争来代替不断的革命。1805年,拿破仑击溃第三次反法同盟,签订《普莱斯堡和约》,占据了莱茵河左(西)岸及许多小邦国。在那里,他赶跑了封建的王公贵族和主教,取消了各种徭役和封建贡赋及教会的什一税,消灭了封建特权和等级制度,宣布公民享有平等与自由。后来建立的莱茵同盟,有16个邦国加入。他们普遍实行了资产阶级改革,推行了《法国民法典》。同时,拿破仑还使德意志由三百多个分裂的小邦合并成为30多个大邦。正如恩格斯所说:“拿破仑清扫了德国的奥吉亚斯牛圈,修筑了文明的交通大道。”

-摘编自张淑贤《略论拿破仑战争的国际影响》

(1)根据材料一、二,概括亚历山大远征与拿破仑对外战争产生影响的异同。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对国际战争与文明交流的认识。(4分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 下表为历史上的东西方茶叶贸易概况。

时间 概况

唐代 中国茶叶传播至西亚阿拉伯地区,西方就已经注意到中国的饮茶习俗

16世纪 欧洲商人、传教士自东返,介绍中国饮茶方式和以茶待客的生活习俗,介绍茶具和其他器具

17世纪至18世纪初 荷兰是欧洲最大的茶叶贩运国。荷兰成为最早开始饮茶的欧洲国家。茶叶最初被视为药物放在药店出售,价格相当贵,一般人消费不起

18世纪后半期 英国东印度公司支配了世界茶叶贸易。茶叶成为英国的大众饮料,饮茶之风在英国广泛流行,创造了独特的英国“下午茶”文化,这适应了英国工业化生产的需求

19世纪 英国人养成了在茶中加糖的习惯,饮茶的流行推动了瓷器茶具、餐具等的流行。中国外销茶叶主要有红茶和绿茶

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰)

2024~2025学年度高二第二学期期中考试·历史

参考答案、提示及评分细则

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C A B D D A C B

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 C B A D B C A D

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.【答案】C

【解析】根据材料并结合所学知识可知,题干材料反映了中华优秀传统文化的丰富内涵,分别是崇尚自强不息,厚德载物,主张以民为本,主张和而不同,C项正确;表中古代文献的内容与重农政策无关,排除A项;先秦时期尚未形成集权制度,且表中也没有体现集权制度的内容,排除B项;表中古代文献的内容没有涉及民族之间的交流,排除D项。

2.【答案】A

【解析】根据材料“只有“回归'上古三代才能弥补封建专制制度的缺陷”可知,黄宗羲的思想还囿于传统主流思想,A项正确;由于受时代和历史的局限,黄宗羲不可能认识到封建制度的本质,排除B项;材料表明黄宗羲不能提出超越其时代的新制度设想,他所提出的思想主张在本质上仍属于传统儒学范畴,也就不可能形成新的儒学思想体系,排除C项;根据所学可知,黄宗羲的早期民主启蒙思想在其所处时代没有形成思想潮流,排除D项。

3.【答案】B

【解析】根据材料“朝鲜古代文献大多是用汉语文言文写的”“高句丽在辑安城东九华里处建的好太王碑,四面环刻汉字碑文,共44行,每行41字,竟达1775字”等信息并结合所学知识可知,材料内容说明汉字在古代朝鲜得到了传播,这可用于印证中国文化对周边国家文化的影响,B项正确;“中朝文化渊源相同”的说法有误,中国与朝鲜文化渊源不同,排除A项;东亚文化圈形成于唐代,而材料内容主要强调了中国文化对周边国家文化的影响,排除C项;汉字在朝鲜的传播并不代表儒学得到朝鲜社会的普遍认同,排除D项。

4.【答案】D

【解析】《汉谟拉比法典》抄本出土地点广泛,如亚述帝国、巴比伦南部等地,这说明这一法典在当时的两河流域地区广泛传播,一定程度上影响了后世两河流域国家,D项正确;法典本身不能推动巴比伦扩张,排除A 项;材料不是强调法典的地位,排除B项;《汉谟拉比法典》是巴比伦王国的法典,虽然在亚述有抄本,但是不能认定亚述帝国的法律标准就是《汉谟拉比法典》,排除C项。

5.【答案】D

【解析】据材料可知,苏格拉底注重正义和注重与值得过的生活达成协议,这反映了他具有理性主义精神,D 项正确;材料强调正义的价值,而不是自由,排除A项;苏格拉底主张正义等价值理念,未涉及批判直接民主和政治精英管理国家,排除B、C两项。

6.【答案】A

【解析】佛教属于古印度文化,贵霜帝国是大月氏人建立的,它强盛时期对外传播佛教,扩大了古印度文化的影响力,A项正确;材料没有概述游牧民族大迁徙,只谈及了佛教东传,排除B项;材料看不出东西方文化的交流,佛教也属于东方文化,排除C项;公元前138年,张骞就开通了丝绸之路,排除D项。

7.【答案】C

【解析】根据材料及所学可知,亚欧民族迁徙源于生产力的发展,②正确;亚欧民族大迁徙从短期看,确实给部分地区带来了战乱,但这也促进了文明的交流与融合,有利于文明发展,③正确,①错误,故C项正确;这次大迁徙确实有利于西欧建立中世纪封建社会,但与材料主旨不符,④错误,排除包含①④的A、B、D三项。

8.【答案】B

【解析】根据图片可知,20世纪90年代以来国际移民的数量和占比整体上呈现上升趋势,结合所学知识可知,此时期经济全球化进程进一步加快,拓展了劳动力市场,这是人口迁徙的主要原因,B项正确;“灾难和自然因素”并非国际移民的主要原因,排除A项;“战争和地区冲突”并不是国际移民的主要原因,排除C项;材料无法得出跨国公司迅猛发展对国际移民的影响,不符合题意,排除D项。

9.【答案】C

【解析】根据材料信息并结合所学可知,大量的波斯商人来到中国采购瓷器,波斯商人将钴蓝颜料带到中国,他们不仅是中国瓷器的消费者,而且直接参与了青花瓷造型、装饰和图案的设计与监制,波斯商人在带回瓷器的同时,也传播了中国文化;同时中国也在逐渐迎合市场,丰富青花瓷的设计图案。故商业贸易是文化交流的重要途径,C项正确;东西方之间早期的文化交流,较明确应该从约公元前3500年前后的铜石并用时代开始,并非自元朝,排除A项;材料未涉及世界各国人民对中国瓷器的态度,无法得出中国瓷器受到世界各国人民喜爱,排除B项;材料未涉及人口迁移的内容,无法得出人口迁移促进文化的碰撞与交融,排除D项。

10.【答案】B

【解析】由材料中主教塞拉皮昂的传教内容可以推知,蒙古的残暴统治激发了当地民众的反抗情绪,故选B 项。A、C、D三项由材料无法得出。

11.【答案】A

【解析】根据材料可知,从一战战场上回来的老兵,受到欧洲启蒙思想的影响,同时也看到了帝国主义虚弱的表现,明白了帝国主义不是不可战胜的,这促进了殖民地的民族觉醒,民族独立运动纷纷出现,故A项正确。B、C、D三项都与材料中的现象没有直接关系,排除。

12.【答案】D

【解析】根据材料信息“在当前这个全世界每个民族都要掌握自己命运的时代”可知,D项正确。材料揭示出二战后出现了亚非拉国家的独立浪潮,但是由材料无法得出A、B两项结论;材料未涉及法国国际影响力问题,排除C项。

13.【答案】B

【解析】根据材料“数学、天文、音乐、哲学四门课程”并结合所学知识可知,阿卡德米学园实行较为明确的分科教育,故B项正确。学术氛围和教学职能在材料中没有体现,排除A、D两项;C项在材料中没有依据。

14.【答案】C

【解析】材料信息体现了印刷术的不断更新和传播,这有利于文化的普及和促进文化大众化,故C项正确。中西方交流与材料主旨不符,排除A项;印刷业是否规范经营和教育是否得到大发展在材料中没有依据,排除B、D两项。

15.【答案】A

【解析】根据材料“要保留全部历史信息,而并非仅仅保护文化遗产的原始状态”可知,材料强调文化保护要遵循真实性和完整性原则,故A项正确。及时性、系统性和公开性在材料中没有体现,排除B、CC、D三项。

16.【答案】D

【解析】材料“与意大利并列世界第一”说明我国申报的世界遗产项目较多,也说明我国遗产保护事业的发展成果显著,故选D项。A项说法比较片面,在材料中也体现不出;B、C两项均与材料主旨不符。

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(14分)

(1)特点:将西方政治学说同中国传统儒家思想相结合。(2分)

简评:康有为主张学习西方、变法维新,反映出他敢于向封建传统思想进行挑战的大胆精神;但也暴露了其妥协性、软弱性。(4分)

(2)不同之处:批判传统儒家思想。(2分)

原因:袁世凯窃取辛亥革命果实,破坏民主共和,掀起“尊孔复古”逆流;中国民族资本主义有了进一步发展;儒家思想是维护封建统治的理论基础。(6分)

【评分细则】

(1)康有为思想特点(2分):

准确答出“将西方政治学说同中国传统儒家思想相结合”,得2分;表述相近也可得分;回答模糊不准确或未答,得0分。

简评(4分):

能指出“康有为主张学习西方、变法维新,反映出他敢于向封建传统思想进行挑战的大胆精神”,得2分;若只答出部分内容,得1分;未答或答错,得0分。

能答出“也暴露了其妥协性、软弱性”,得2分;若只答出“妥协性”或“软弱性”其中一点,得1分;未答或答错,得0分。

(2)不同之处(2分):

准确答出“批判传统儒家思想”,得2分;表述相近也可得分;回答模糊不准确或未答,得0分。原因(6分):

答出“袁世凯窃取辛亥革命果实,破坏民主共和,掀起“尊孔复古'逆流”,得2分;若只答出部分内容,得1分;未答或答错,得0分。

答出“中国民族资本主义有了进一步发展”,得2分;若表述为“民族资本主义发展”等相近意思,也可得分;回答不完整或未答,酌情给0-1分。

答出“儒家思想是维护封建统治的理论基础”,得2分;若意思表述相近,可得分;未答或答错,得0分。

18.【答案】(14分)

(1)特点:起源早;持续时间长;受到国内政治、经济因素的影响;移民人群主要来自福建、广东地区;鸦片战争后快速发展。(6分,答出三点即可)

(2)原因:欧洲工业革命的深入发展,导致了大量农业劳动力剩余;欧洲阶级矛盾的激化;欧洲人口激增,官方移民政策的改变;美国工业化的迅猛发展,急需大量劳动力;美国优越的社会环境和优待政策的吸引。(4分,答出两点即可)

不同点:移民方向上,“下南洋”是从半殖民地半封建国家向殖民地国家迁徙,西欧赴美移民是资本主义工业国平向迁徙;移民成分上,“下南洋”是以普通劳动力为主,西欧赴美包含了大量专业技术人才。(4分)

【评分细则】

(1)“下南洋”现象的特点(6分):

答出“起源早”,得2分;若表述为“最早可追溯到汉代”等相近意思,也可得分。

答出“持续时间长”,得2分;相近表述如“从汉代持续到明清”等也可得分。

答出“受到国内政治、经济因素的影响”,得2分;若分别答出受政治因素影响(如政权交替战乱)、经济因素影响(如土地不足),也可得2分;只答出其中一方面,得1分。

答出“移民人群主要来自福建、广东地区,得2分;表述相近也可得分。

答出“鸦片战争后快速发展”,得2分;若表述为“鸦片战争后移民数量增加”等相近意思也可得分。

(2)19世纪西欧赴美移民的原因(4分):

答出“欧洲工业革命的深入发展,导致了大量农业劳动力剩余”,得2分;答出“欧洲阶级矛盾的激化”,得2分。

答出“欧洲人口激增,官方移民政策的改变”,得2分;若只答出人口激增或政策改变其中一点,得1分。

答出“美国工业化的迅猛发展,急需大量劳动力”或“美国优越的社会环境和优待政策的吸引”,各得2分。

本部分共4分,答出两点即可得满分,多答不额外加分。

不同点(4分)

答出“移民方向上,“下南洋”是从半殖民地半封建国家向殖民地国家迁徙,西欧赴美移民是资本主义工业国平向迁徙”,得2分;若只答出其中一个方向的特点,得1分。

答出“移民成分上,“下南洋”是以普通劳动力为主,西欧赴美包含了大量专业技术人才”,得2分;若只答出其中一种移民成分的特点,得1分。

19.【答案】(12分)

(1)相同:都通过战争扩大帝国疆域;都对占领区造成侵犯和破坏;都推动了本国(或地区)文明向外传播;均促进了区域文明联系的加强。(4分,答出两点即可)

不同:亚历山大远征积极吸收占领区既有制度文化,拿破仑对外战争着力摧毁占领区的落后制度文化。(4分)

(2)认识:一方面,国际战争会造成不同文明的碰撞和冲突,对文明造成一定毁坏;另一方面,也会促进不同文明的交流,推动人类文明的交融与发展。(4分)

【评分细则】

(1)相同点(4分):

答出“都通过战争扩大帝国疆域”,得2分;相近表述如“战争使统治区域得到拓展”也可得分。

答出“都对占领区造成侵犯和破坏”,得2分;类似表达如“给占领地区带来损害”等也可得分。

答出“都推动了本国(或地区)文明向外传播”,得2分;若表述为“促进了本国文化在占领地区的传播”等相近意思,也可得分。

答出“均促进了区域文明联系的加强”,得2分;相近表述也可得分。

本部分共4分,答出两点即可得满分,多答不额外加分。

不同点(4分):

答出“亚历山大远征积极吸收占领区既有制度文化”,得2分;相近表述如“亚历山大借鉴当地原有统治制度等文化”也可得分。

答出“拿破仑对外战争着力摧毁占领区的落后制度文化”,得2分;若表述为“拿破仑在占领区废除封建制度文化”等相近意思也可得分。

(2)谈谈对国际战争与文明交流的认识(4分):

答出“一方面,国际战争会造成不同文明的碰撞和冲突,对文明造成一定毁坏”,得2分;相近表述如“战争会引发文明间的矛盾冲突,破坏文明发展”也可得分。

答出“另一方面,也会促进不同文明的交流”,得2分;类似表达如“战争在一定程度上推动文明相互了解与融合”等也可得分。

20.【答案】(12分)

示例:

现象:茶叶贸易影响了西方的饮食习俗。(2分)

论述:唐代海陆丝绸之路发达,中国茶叶传播至西亚地区。16世纪随着新航路的开辟,欧洲传教士等把中国饮茶和以茶待客的生活习俗介绍到西方。17世纪荷兰有“海上马车夫”之称,凭借强大的海上实力,它也成为欧洲最大的茶叶贩运国。茶叶最初被视为药物放在药店出售,在民众中还不够普及。18世纪英国逐步建立起“日不落帝国”,英国东印度公司垄断了世界茶叶贸易,东西方茶叶贸易规模扩大,这推动了茶叶在英国的普及,茶叶成为英国大众饮料。英国还创造了独特的“下午茶”文化。(8分)

综上所述:茶叶贸易推动了东西方文化传播,中国茶文化传播到西方,与西方本土文化相结合,具有西方本土特色的饮茶文化兴起,进而影响了西方的饮食习俗。(2分)

(“示例”只作评卷参考,不作为唯一标准答案)

【评分细则】

评分项目 评分标准 得分

历史现象(2分) 准确概括出与材料相关的历史现象,如“茶叶贸易影响西方的饮食习惯” 2分

现象概括模糊、不准确或与材料关联不大 0-1分

阐述部分(8分) 史实准确丰富,能按照时间顺序合理阐述现象的发展过程,如从唐代到19世纪茶叶贸易及对西方影响的变化 6-8分

有部分准确史实,但阐述逻辑不够清晰或内容不够完整 3-5分

史实较少或不准确,阐述混乱 0-2分

结论部分(2分) 结论明确,能基于阐述合理升华,如“茶叶贸易推动东西方文化传播,中国茶文化与西方本土文化结合,具有西方本土特色” 1-2分

结论模糊、不合理或无结论 0分

整体表述 语言流畅,表述清晰,无明显语病和错别字 不扣分

语言不通顺,存在较多语病、错别字等 酌情扣0-1分

同课章节目录