山东省菏泽市单县第一中学2024-2025学年高二下学期期中检测(一) 历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市单县第一中学2024-2025学年高二下学期期中检测(一) 历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 291.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-26 18:35:11 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025单县一中高二历史第二学期期中检测卷一

一、选择题(共20道,每题3分,共60分)

1.考古发现:距今约8000年的湖南洪江高庙遗址出土的陶器纹饰图案中,“太阳被描绘为有着硕大的头、外展双手且连着身躯的人格化的神;凤鸟随处可见,大头长喙,伸展着宽大的翅膀,负载着太阳或獠牙兽;怪诞的獠牙兽,或乘于凤鸟的翅膀,或张展双翅凭借高耸的天梯和山峰飞向天界”。上述考古发现()

A.表明长江流域出现了早期国家 B.佐证了母系氏族公社社会风貌

C.折射了先民对自然的虔诚崇拜 D.凸显万邦时代公共秩序的构建

2.考古资料表明,距今约8000-5000年的中国各地聚落遗址外围一般有壕沟围绕,里面的房子排列整齐,中央一般为大房屋;古城遗址往往以规模宏大的宫城为中心,方正规矩;墓葬遗址也普遍排列规整。据此可知,早期中国文化的特征是()

A.有容乃大,和谐共存 B.追求秩序,稳定执中

C.祖先崇拜,以人为本 D.整体思维,天人合一

3.战国时期,中原地区的许多典章制度、哲学思想、语言文字等逐渐传向周边各民族,并为他们所吸收。在这一过程中,周边文化也逐渐传入中原地区。如南方苗蛮集团的神祇-女娲、盘古等,被中原地区所吸收,逐渐成为中华民族共同的祖先。这一现象()

A.促进了华夏认同的出现 B.体现了民族隔阂的减弱

C.推动了中华文化的发展 D.反映了统一观念的加强

4.春秋时期晋国大夫史墨在筮占实践中推究人事变化规律,提出“火胜金”“水胜火”之论;战国时期的邹衍以五德(金木水火土)相胜之说解释王朝更替;战国时期儒家思孟学派将“五行”赋予了伦理道德的内容。这些思想()

A.反映了思想分化的社会现实 B.传承了“敬德保民”的为政理念

C.适应了统治阶级的政治需要 D.彰显了对自然和人文关系的探索

5.中国传统音乐以宫、商、角、徵、羽为五声音阶。《史记·乐书》记载,“闻宫音,使人温舒而广大;闻商音,使人方正而好义;闻角音,使人侧隐而爱人;闻徵音,使人乐善而好施;闻羽音,使人整齐而好礼”。据此可知,传统音乐()

A.重视道德教化 B.强调等级秩序 C.突出审美教育 D.凸显个性修养

6.藻井是我国传统建筑中的顶棚特有的一种装饰形式。早期多以藻纹作为装饰,“井者,束井之像也;藻,水中之物,皆取以压火灾也。”隋代纹饰吸收了波斯图案花纹,《唐会要》中提到“王公已下,舍屋不得施重棋藻井”。明清时期造型多上圆下方,合乎古代宇宙观。综合上述材料可知,古代藻井装饰的发展()

A.遵循了较为严格的等级礼制 B.借鉴了古希腊罗马的穹顶式建筑风格

C.反映了古代大一统宇宙观念 D.体现了中国文化包容性和时代性特点

7.作为独立的社会阶层,士人经历了西汉时由游士到儒士,东汉时由儒士向士大夫的转变,从体制外走入体制内。吕思勉对此评价说“自西汉以前,言治者对社会政治竭力攻击:东汉以后,此等议论渐不复闻。”这反映了()

A.以文教治天下成为共识 B.儒家政治伦理趋向强化

C.士人参政意识持续提升 D.社会治理机制日渐完善

8.魏晋时期的名士们多光身着宽大外衣,或者外衣内着一件类似今天吊带衫的奇特内衣,并不穿中衣,此衣式仅见于这一时代;女子服饰则长裙曳地,大袖翩翩,饰带层层叠叠,表现出优雅飘逸的风格。宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。这种服饰()

A.是这一时期民族交流的体现 B.反映出佛道老庄思想的盛行

C.表明儒学统治地位逐步崩塌 D.说明名士能够引领时代习俗

9.唐末杨绾认为因儒道不举,士人一味追求做官,礼义道德沦丧,才造成了安史的反叛和战乱的延伸。穆宗时,仍有“兵兴以来,人散久矣,始欲导之以德,不欲趋之以刑”的说法。这说明当时()

A.功利主义盛行导致社会失序 B.礼法结合的治理传统被废弃

C.重建儒学信仰已成现实所需 D.佛道兴盛改变儒学正统地位

10.唐宋时期,品茶作诗逐渐成为风尚,如白居易“或吟诗一章,或饮茶一瓯。身心一无系,浩浩如虚”、皎然(唐朝僧人)“茶稍与禅经近”、苏轼茶与水味深入理窟。茶生苍石之阳,碧涧穿注,兹乃水石之灵,岂茶哉?”据此可知,唐宋时期()

A.经济的发展影响社会风尚 B.哲理化思潮的发展

C.儒、佛、道三教互相融合 D.市民阶层饮茶盛行

11.李贽认为,“商君相秦,才十年卒至富强,而令秦成帝业,虽能杀其身,而终不能不用其法”,因此他将商鞅视为圣人。李贽还高度赞赏被朝廷批判的张居正,认为他功业卓著,是英杰宰相。这体现出李贽()

A.对社会变革的期望 B.反对君主专制制度

C.对个性自由的渴求 D.否定了儒学价值观

12.清人汇编的《全唐诗》和今人所作补编,流传至今的诗人3600余个,诗歌5.5万余首。在不到300年的时间里,诗坛名家辈出,精品纷呈,风格多样,体式大备,全面深入地接受外来文化,尤其是西域文化的影响,蔚为文学史上的高峰。这反映了唐代()

A.文学日益平民化的趋向 B.开放兼容的时代风貌

C.文明开化程度不断加深 D.商品经济的高度发展

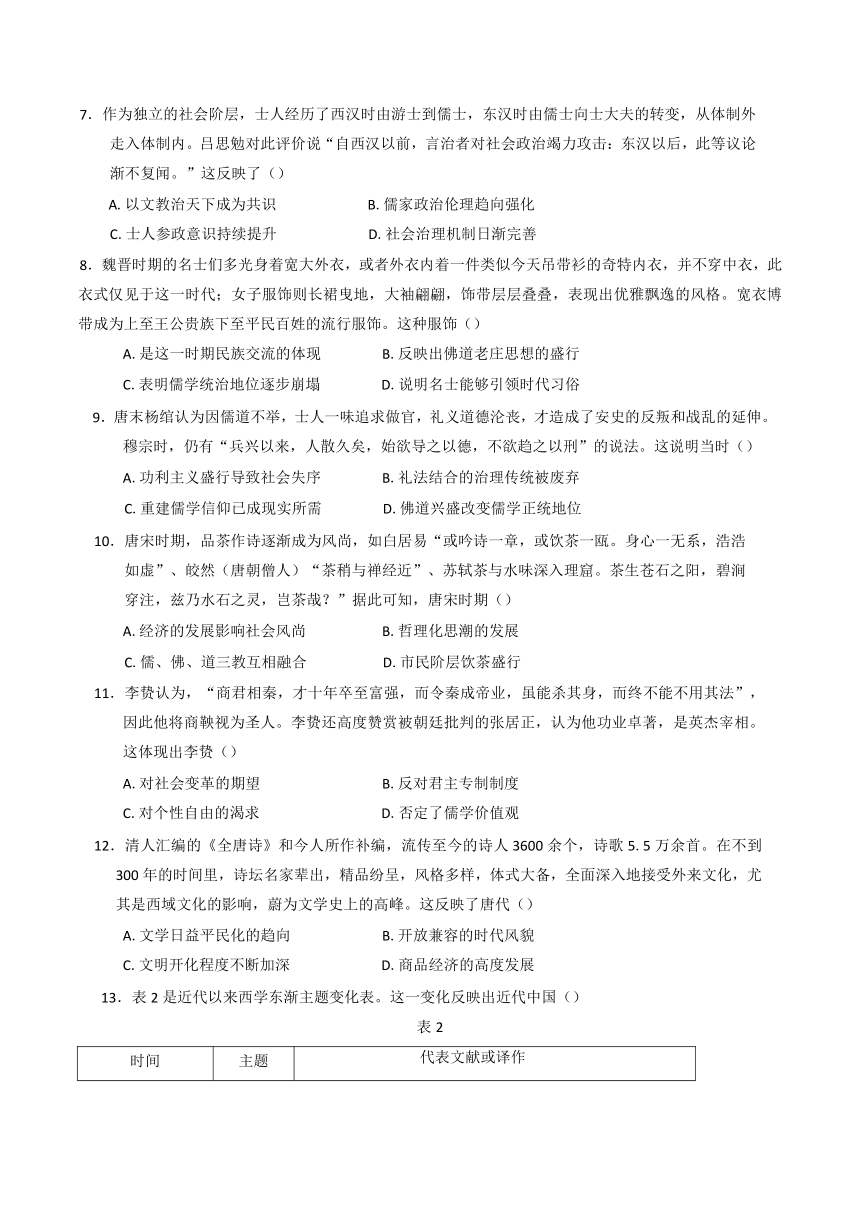

13.表2是近代以来西学东渐主题变化表。这一变化反映出近代中国()

表2

时间 主题 代表文献或译作

鸦片战争后 了解世界 《大英国统志》《四洲志》《海国图志》等

第二次鸦片战争后 求强求富 《行军指要》《水师操练》《工程致富》等

甲午战争后 救亡图存 《泰西新史概要》《中东战纪本末》《文学兴国策》等

20世纪初 民主革命 《万法精理》《美国独立宣言》等译作

科学启蒙 《天文歌略》《地理歌略》《地球韵言》等

A.社会性质不断变化 B.思想认识不断深化

C.民主观念持续更新 D.民族意识逐渐强化

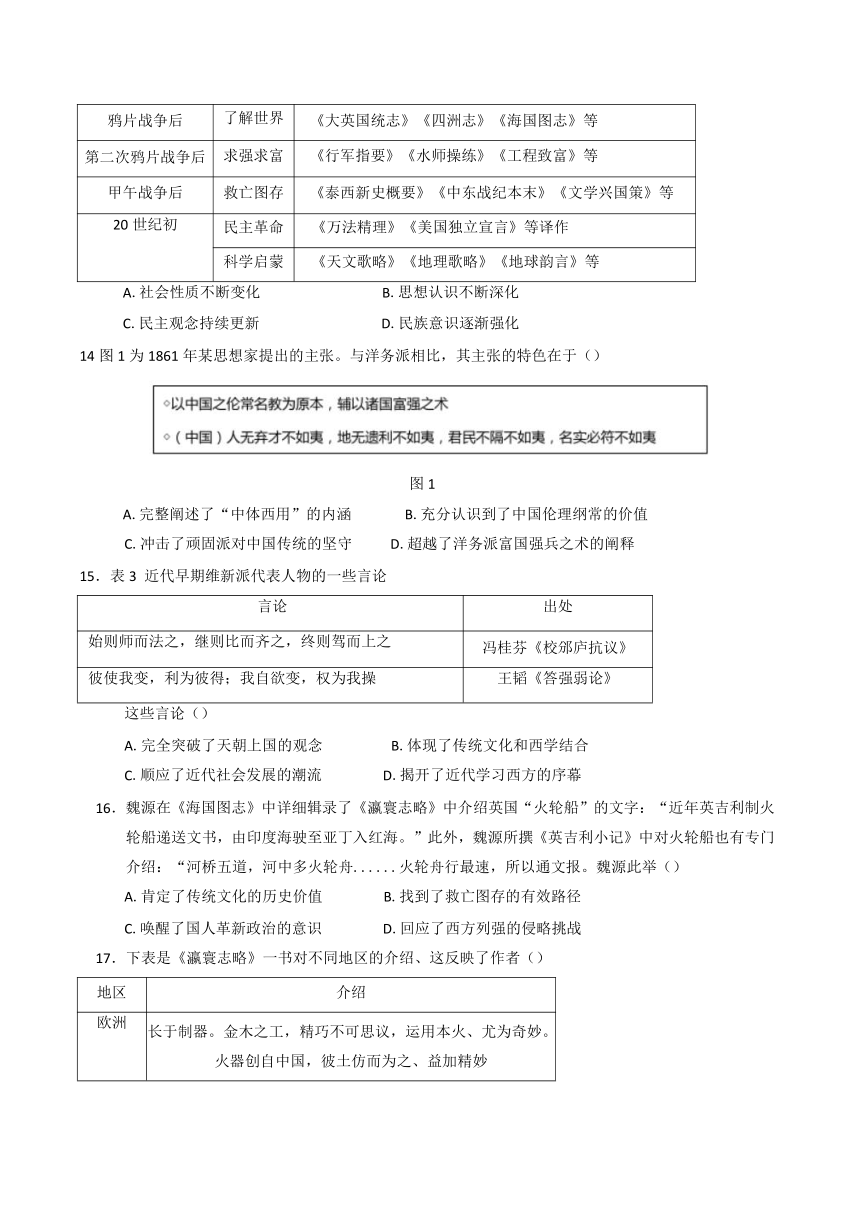

14图1为1861年某思想家提出的主张。与洋务派相比,其主张的特色在于()

图1

A.完整阐述了“中体西用”的内涵 B.充分认识到了中国伦理纲常的价值

C.冲击了顽固派对中国传统的坚守 D.超越了洋务派富国强兵之术的阐释

15.表3 近代早期维新派代表人物的一些言论

言论 出处

始则师而法之,继则比而齐之,终则驾而上之 冯桂芬《校邠庐抗议》

彼使我变,利为彼得;我自欲变,权为我操 王韬《答强弱论》

这些言论()

A.完全突破了天朝上国的观念 B.体现了传统文化和西学结合

C.顺应了近代社会发展的潮流 D.揭开了近代学习西方的序幕

16.魏源在《海国图志》中详细辑录了《瀛寰志略》中介绍英国“火轮船”的文字:“近年英吉利制火轮船递送文书,由印度海驶至亚丁入红海。”此外,魏源所撰《英吉利小记》中对火轮船也有专门介绍:“河桥五道,河中多火轮舟......火轮舟行最速,所以通文报。魏源此举()

A.肯定了传统文化的历史价值 B.找到了救亡图存的有效路径

C.唤醒了国人革新政治的意识 D.回应了西方列强的侵略挑战

17.下表是《瀛寰志略》一书对不同地区的介绍、这反映了作者()

地区 介绍

欧洲 长于制器。金木之工,精巧不可思议,运用本火、尤为奇妙。火器创自中国,彼土仿而为之、益加精妙

美国 幅员万里,不设王侯之号,不循世及之规、公器付之公论、创吉今未有之局,一何奇也

中国 中国故自剖判以来,为伦物之宗祖,而万方仰之如展极

A.抛弃了“天朝上国”的观念 B.主张学习西方民主制度

C.正视欧洲先进的物质文明 D.认为西方文明源于中国

18.明末清初,以利玛窦为代表的西方传教士在华期间“习华语,易华服,读儒书,从儒教”,并提出对华实行“学术传教”的思想,将欧洲的基督教文化、科学技术以及文化艺术传到了中国。西方传教士的这些做法()

A.推动了中国向近代社会转型 B.推动中国科技发展新高潮的到来

C.冲击了中国传统的“夷夏观” D.客观上促进了东西方文明的交流

19.1850年,马克思在《时评》一文中,关注了我国古代农民起义提出的“重新分配财产”、“完全消灭私有制”等革命口号,预言中国革命将会产生“中国社会主义”,将会建立“中华共和国”。由此判断,社会主义()

A.是中国反抗列强侵略的唯一路径 B.要与中国社会实践相结合

C.与中国优秀传统文化有共通之处 D.可以由农民阶级独立完成

20.建国以来国内主流媒体将大熊猫的形象塑造成“外交礼物(1949-1982)”“世界瑰宝(1983-1989)”“东方明星(1990-2007)”和“形象代言(2008-至今)”。大熊猫的形象逐渐成为世界舞台上中华特色文化符号。可见,大熊猫形象的塑造有助于()

A.提升中国文化的影响力 B.扩大中国外交话语权

C.促成全方位的开放格局 D.奠定中国的大国地位

二、非选择题

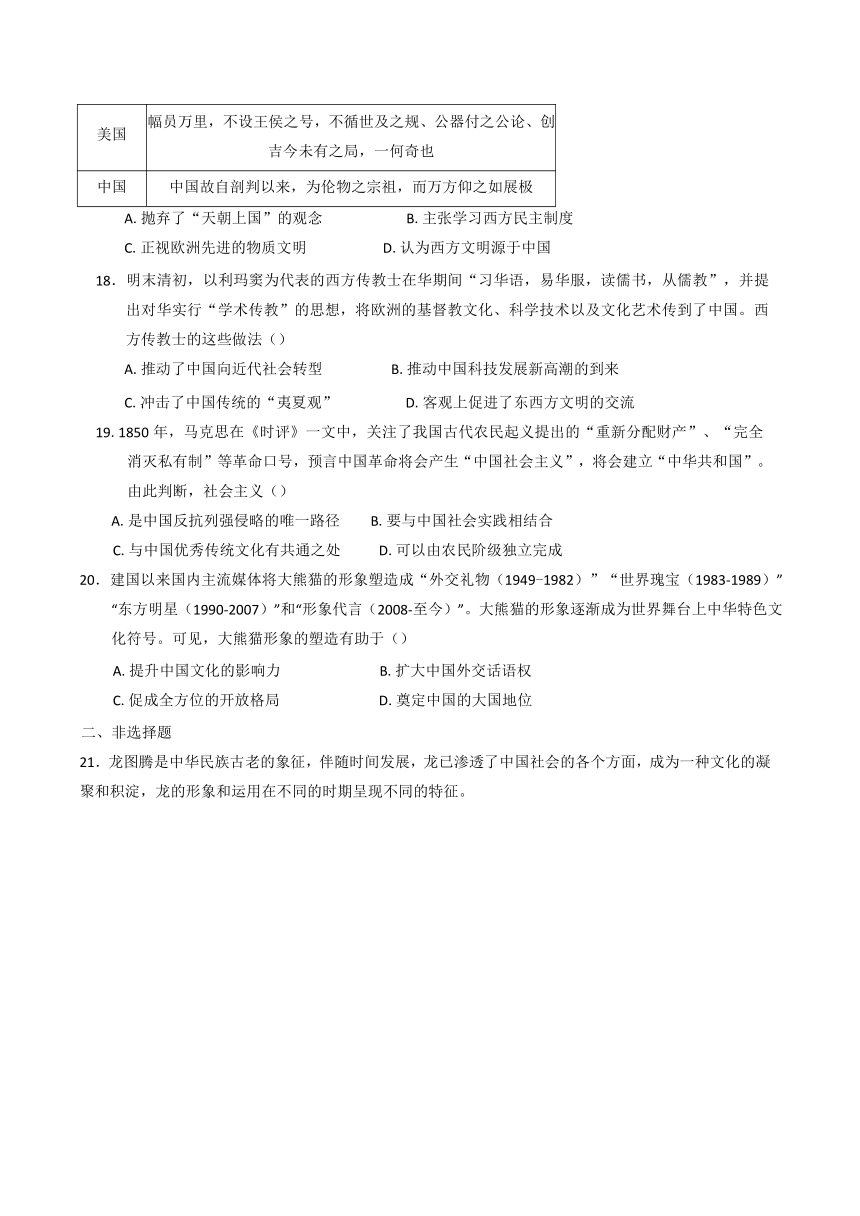

21.龙图腾是中华民族古老的象征,伴随时间发展,龙已渗透了中国社会的各个方面,成为一种文化的凝聚和积淀,龙的形象和运用在不同的时期呈现不同的特征。

(1)题中史料是何种类型?如果想进一步研究龙文化的演变,可以补充哪些史料?请说明理由。(要求:至少补充两份史料)(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,从“龙的变迁与时代发展”的角度,完成一篇小论文。(要求:题明确,史论结合)(8分)

2024-2025高二历史第二学期期中备考检测卷一

1、【答案】C

【解析】据材料“太阳被描绘为...人格化的神”“伸展着宽大的翅膀”可知这些纹饰图案展示了太阳和凤鸟人格化的强大力量和超越自然的身体形象,反映了当时生产力水平低下的背景下,人们对自然的敬畏和虔诚崇拜,故选C项;图案中并未出现公共权力的相关信息,无法体现早期国家的出现,排除A项;纹饰图案中并未展现女性的社会地位,以及人们的生产生活方式,无法体现母系氏族的社会风貌,排除B项;万邦时代出现于新石器时代晚期,但是材料中的遗址处于新石器时代早期,排除D项。

2、【答案】B

【解析】据材料“中国各地聚落遗址.....排列整齐,中央一般为大房屋“古城遗址往往以规模宏大的宫城为中心,方正规矩”可知,中国古代聚落遗址和古城以较大房屋为中心,建筑方正规矩,凸显规整庄严、秩序井然的特点,集中体现了崇尚秩序、稳定执中,故选B项;早期中国的形成和发展过程,是各地区人民密切交往、文化不断交融的过程,求同存异,和而不同,和谐共存,反映了有容乃大,和谐共存的特点,排除A项;农业生产需要一群人在一片土地上长期耕耘经营、繁衍生息,容易产生以共同祖先为纽带的延续性很强的血缘社会,早期中国作为世界上体量最大的农业文化区,形成祖先崇拜、以人为本的特点,排除C项;中国始终秉持一种整体性、连续性的宇宙观,这是因为庞大的中国农业社会对大自然的特别敬畏,或者是中国人因农时之需对天文历法的格外重视,这种整体性的宇宙观,本身就包含了整体思维、天人合一的文化基因,排除D项。

3、【答案】C

【解析】由“传向周边各民族......被中原地区所吸收”可知,中原文化与周边各民族文化的交流和相互吸收融合推动了中华文化的发展,故选C项;春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”,华夏认同在春秋时期就已经开始出现,这与题干时间不符,排除A项;题干反映的是民族之间的交流交融,当时中原地区和周边戎狄蛮夷之间的差异和隔阂仍然存在,民族隔阂减弱的说法与主旨不符,排除B项;由“典章制度、哲学思想、语言文字......周边文化”可知,材料反映的是民族之间思想文化的互相交流,统一观念加强的说法与题目主旨不符,排除D项。

4、【答案】D

【解析】据材料中史墨“在筮占实践中推究人事变化规律”,邹衍“以五德相胜之说解释王朝更替”,思孟学派将“五行”赋予了伦理道德的内容可知,这些思想将自然界与人事变化、王朝更替、伦理道德等联系起来,并希望探索出相关规律,故选D项;“思想分化”侧重争鸣、差异,与材料中史墨、邹衍、思孟学派都在探索自然与人类社会的规律相悖,排除A项;“保民”侧重统治者应关爱百姓,与材料中思想家探索自然与人类关系相悖,排除B项;“适应了统治阶级的政治需要”的是法家思想,而儒家思想在春秋战国时期没有得到统治阶级的重用,排除C项。

5、【答案】A

【解析】由材料“侧隐而爱人”“方正而好义”“乐善而好施”“整齐而好礼”可知中国传统音乐的五声音阶体现出“仁、义、德、礼”,说明传统音乐注重道德教化,故选 A项;礼乐制度强调等级划分,能够体现出等级秩序,但材料仅只提及礼乐制中的传统音乐,无法体现出等级性,排除B项;传统音乐具有审美教育的功能,但是材料强调传统音乐中“仁、义、德、礼”的道德教化,排除 C项;材料中凸显出的“仁、义、德、礼”是做人的原则,不是个性修养,排除D项。

6、【答案】A(2分)B(0分)C(1分)D(3分)

【解析】由材料“多以藻纹作为装饰”“王公已下”“合乎古代宇宙观”可知古代藻井装饰发展经历了不同时期的变化,早期的藻井装饰多采用藻纹作为主要图案,寓意通过水的象征来压制火灾,具有一定的祈福和保护作用,唐代的藻井装饰表明对不同社会阶层建筑的装饰规定,明清时期,藻井的造型上圆下方,与天圆地方的理念相契合,因此呈现出时代性的特点,由材料“吸收了波斯图案花纹”可知隋代藻井装饰吸收了波斯的图案花纹,显示出对外来文化的包容性,故D项正确,为最佳选项;由材料“王公已下,舍屋不得施重棋藻井”可知唐代王公以下的建筑,特别是舍屋,不得施重棋藻井,表明了对不同社会阶层建筑的装饰规定,只能代表材料中的部分信息,故A项有较大合理性,但不完全正确,为次佳选项;由材料“多上圆下方,合乎古代宇宙观”可知明清时期,藻井的造型上圆下方,符合古代宇宙观,与天圆地方的理念相契合,只涉及到材料中的部分信息,故C项虽有一定合理性,但理由不够充分,为再次选项;穹顶式建筑风格的特点是建筑顶部采用半球形或圆顶形状的穹顶结构,与中国传统建筑中的顶棚装饰是两个不同的概念,故B项错误,排除B项。

7、【答案】B

【解析】由“西汉时由游士到儒士”、“东汉时由儒士向士大夫的转变,从体制外走入体制内”、由“言治者对社会政治竭力攻击”到“此等议论渐不复闻”可得,上述变化是由于汉武帝以来,尊崇儒术,重用儒家知识分子,使得儒家政治伦理趋向强化,故选B项;以文教治天下成为共识的说法过于绝对,不符合史实,应该表述为“成为统治者共识”,排除A项;题干强调的是士人对朝廷的政治认同增强,且参政意识的提升不一定会导致题干所述“对社会政治竭力攻击”现象减少,排除 C项;题干所述是士人对政治的认同变化,而不是社会治理机制的变化,D项与题目主旨不符,排除D项。

8、【答案】B

【解析】据材料信息并结合所学可知,魏晋时期名士们的服饰崇尚虚无,力求轻松、自然随意的感觉,这明显是受到清静无为的老庄思想的影响,反映出佛道老庄思想的盛行,故选B项;魏晋时期名士的服饰并非受到少数民族服饰的影响,不能反映“民族交流”,排除A项;虽然此时期佛教和道教冲击儒家思想,但儒学统治地位并没有“崩塌”,C项不符合史实和题意,排除C项;材料中魏晋名士的习俗主要是因为政治上动荡,思想上老庄盛行,名士的引领是次要原因,排除D项。

9、【答案】C

【解析】据材料“礼义道德沦丧.....导之以德”可知,唐末以来,士大夫认为儒学没落导致社会秩序混乱,提倡重振儒学,导之以德,重建社会秩序,即重建儒学信仰已成现实的需要,故选C项;功利主义的含义是强调个人利益、利己主义,唐末士人认为儒学没落导致社会失序,体现了强烈的社会责任和使命而非功利主义,排除A项;据材料“导之以德.....趋之以刑”可知,当时依然重视礼法结合,礼法结合的治理传统被废弃的说法与材料信息不符,排除B 项;魏晋以来,儒学受到了冲击,但正统地位并未发生改变,排除D项。

10、【答案】B

【解析】据材料“身心一无系,浩浩如虚”茶稍与禅经近“茶与水味深入理窟”可知,材料中唐宋时期不同群体在饮茶时有不同的思考,如对生命的思考、与禅理的接近、与理学的相通,可以看出品茶中隐含着哲理化思潮,故选B项;品茶引发的哲理思考这是茶文化深入发展的结果,也是多元文化在唐代繁荣的体现,选项与材料主旨不符,排除A项;材料只能体现儒佛道从不同角度表达了对茶文化的认知,看不出佛道儒的相互融合,排除C项;材料中涉及的是士人和佛道中人,不是市民阶层,排除D项。

11、【答案】A

【解析】李贽对历史上勇于改革的商鞅和张居正大加赞扬,体现出生活在明朝末年的李贽对社会现状的不满和对变革的期望,故选A项;李贽赞扬的是张居正和商鞅勇于实行变革,且其改革都是支持君主专制制度的,所以并不是反对君主专制制度,排除B项;李贽确实追求个性自由,但这并不是题目要表达的主旨,题目主旨是对改革的支持和赞扬,排除C项;李贽本身是儒家思想家的代表,儒家本身是不反对变革的,且上述对商鞅变法和张居正改革的言论也并未否定儒学价值观,排除D项。

12【答案】B

【解析】由材料信息可知,唐朝时期诗人数量多,诗歌风格多样,精品纷呈,体式完备,并且广泛容纳了外来文化和西域文化,体现了唐代开放兼容的时代风貌,故选B项;唐诗属于士人文化,是代表知识分子的文学形态,文学平民化主要体现在市民文化,排除A项;文明开化一般是指对落后地区和民族进行教化之后出现的现象,相较于世界其他地区,唐朝并不落后,排除C项;唐代商业有所发展,但还未进入高度发展阶段,而且唐诗主要反映的是科举制与知识分子的价值观,排除D项。

13、【答案】B

【解析】据材料“了解世界......《海国图志》”、“求强求富......《工程致富》”、“救亡图存.《文学兴国策》”、“民主革命......《美国独立宣言》”、“科学启蒙......《地球韵言》“可知,近代中国人向西方学习经历了器物、制度、思想文化的过程,这说明近代中国思想认识不断深化,故选B项;近代中国始终是半殖民地半封建社会,社会性质并未发生变化,排除A项;材料信息涉及的不仅有民主观念,还有器物等内容,此项不能完整反映材料主旨,排除C项;中国人民的民族意识开始普遍觉醒是在甲午战争之后,与材料“鸦片战争后”、“第二次鸦片战争后”不符,排除 D项。

14、【答案】D

【解析】由“人无弃才不如夷,......君君民不隔不如夷,名实必符不如夷”可知,这位思想家看到了中国不如西方的好几个方面,主张更多地学习西方,除了学习西方坚船利炮,还要培养新式人才、追求更多的物质利益、提倡统治者和人民相互交流、做到名实必符等,这些主张超越了洋务派富国强兵之术的阐释,故选D项;由“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”可知,这是在阐述“中体西用”的内涵,但由“君民不隔不如夷”可知,这是在政治领域对中西方进行比较,所以超出了“中体西用”的范畴,排除 A项;题干信息更多的是看到了中国“不如夷”的地方,所以其主张的特色不是充分认识中国伦理纲常的价值,而是主张更多地向西方学习,排除B项;“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”的主张冲击了顽固派对中国传统的坚守,而“人无弃才不如夷,......君民不隔不如夷,名实必符不如夷”则是对中国更深入的认识和分析,所以这位思想家的主张不仅仅是冲击顽固派对传统的坚守,而是要更多地学习西方,打破中国传统,排除C项。

15、【答案】C

【解析】据材料信息可知,早期维新思想家在西方文化冲击下看到了西方技术和制度的先进性,主张向西方学习,这顺应了近代社会发展潮流,故选C项;“完全突破了”一词过于绝对,排除A项;材料并无传统文化与西方文化结合的信息,仅涉及向西方学习,排除B项;洋务运动开启向西方学习的历程,是近代化的开端,排除D项。

16、【答案】D

【解析】据材料“介绍英国“火轮船'的文字”、“对火轮船也有专门介绍”并结合所学可知,魏源在《海国图志》中详细辑录了《瀛寰志略》中介绍英国“火轮船”的文字,在《英吉利小传》中对火轮船也有专门介绍,说明魏源认识到西方科技的先进,意在“师夷长技以制夷”,这回应了西方列强的侵略挑战,故选D项;材料内容是魏源对西方火轮船的介绍,没有涉及传统文化的信息,此项与材料主旨不符,排除A项;魏源主张“师夷长技以制夷”,没有找到救亡图存的有效路径,排除B项;魏源是地主阶级代表人物,主张学习西方先进技术,并未提出变革封建政治制度的主张,排除C项。

17、【答案】C

【解析】据材料“长于制器......彼土仿而为之、益加精妙”可知《瀛寰志略》对欧洲的记载高度肯定欧洲在制造技术方面的领先成就,是对欧洲先进物质文明的肯定,故选C项;“为伦物之宗祖,而万方仰之如展极”说明作者依然认为中国的纲常伦教具有先进性,是世界各国仰慕的对象,体现了鲜明的华夷观念,排除A项;“创吉今未有之局,一何奇也”说明作者只是对西方民主制度表达了惊奇的态度,并不主张学习西方的民主制度,排除B项;作者只是认为火器制造技术源自中国,并未说明西方文明源自中国,排除D项。

18、【答案】D

【解析】据材料信息可知,明末清初,西方传教士在华期内学习中国文化,将欧洲基督教文化、科学技术和文化艺术传入中国,这促进了东西方文明交流,故选D项;明清时期,中国由于自给自足的自然经济和封建专制统治,并未实现社会转型,排除A项;明清时期中国传统科技落后于世界,排除B项;明末清初,面对西方基督教文化、科学技术和文化艺术的传入,中国仍然坚持传统的夷夏观,排除C项。

19、【答案】C

【解析】马克思预言中国革命将会产生“中国社会主义”,是由于中国古代农民起义提出的“重新分配财产”、“完全消灭私有制”等革命口号与社会主义的主张有一致之处,即近代的“社会主义”与中国古代农民起义多次提出的“均平富”和儒家倡导的“大同”思想有共通之处,选故C项;A项的“唯一”表述绝对,也不符合史实,排除A项;题干材料强调的是“社会主义”与中国古代农民起义的主张存在相同相似之处,并不是强调社会主义思想要与社会实践相结合,排除B项;中国社会主义的实现是由无产阶级领导完成的,D项表述错误,不符合史实,排除D项。

20、【答案】A

【解析】由“逐渐成为世界舞台上中华特色文化符号”可知,大熊猫形象的塑造有助于提升中国文化的国际影响力力,故选A项;大熊猫作为外交礼物,是扩大中国文化影响力的代表,但不会扩大中国外交话语权,中国的综合国力与外交努力才有助于扩大中国外交话语权,排除B项;全方位开放格局是在改革开放以来逐步形成的,不能涵盖新中国成立以来的全部时间,且促成全方位开放格局主要依靠的是中国经济发展与外交政策、外交努力,而不是大熊猫的形象塑造,排除C项;奠定中国大国地位是靠中国综合国力的提高和为人类发展作出的重大贡献,而不是大熊猫的形象塑造,排除D项。

21、【答案】(18分)

(1)实物史料。(2分)

补充史料:①原始社会时期龙文化的实物史料;(2分)②与龙文化相关的文献史料。(2分)

理由:①从时间发展来看,材料中缺乏原始社会时期的龙文化,补充相关史料可以进一步了解龙文化的起源。(2分)

②历史研究孤证不立,除了实物史料,还应有其他类型史料,提升可信度。(2分)(其他答案言之成理也可给分)

(2)论题:龙的变迁体现不同时期的社会发展状况。(2分分)

论述:商朝龙作为神灵受到崇拜,可以看出商朝崇尚鬼神,善于占卜,同时在手工业生产中,青铜铸造为主要部门。(1分)

汉朝的龙被视为皇权象征,展示国力与统治,反映了汉朝时期专制皇权不断上升,统一多民族封建国家的巩固。(1分)

唐朝龙的形象更加夸张且细腻,体现了唐朝的富强与开放,“贞观之治”“开元盛世”都是封建历史上具有代表性的治世,同时中外交往日益频繁。(1分)

现代社会,中国在实现中华民族伟大复兴的中国梦的征程中迈开坚实步伐,龙的精神也被赋予了新的内涵和使命,大量的科技

成果以“龙”命名,“蛟龙号”研发是我国改革开放深入发展、科技不断进步的重要成果,更是中国人不断奋斗的结晶。(1分)

综上所述,龙是中华民族的标志,龙文化成为鼓舞人民心心相系、团结奋进、开拓创新的精神纽带,作为青少年,我们要持之以恒,不懈努力,助力中国这条巨龙腾飞!(2分)

【评分标准】四个阶段都要有所涉及,要能反映时代典型特征(政治、经济、思想文化),史实正确,论述完整。

一、选择题(共20道,每题3分,共60分)

1.考古发现:距今约8000年的湖南洪江高庙遗址出土的陶器纹饰图案中,“太阳被描绘为有着硕大的头、外展双手且连着身躯的人格化的神;凤鸟随处可见,大头长喙,伸展着宽大的翅膀,负载着太阳或獠牙兽;怪诞的獠牙兽,或乘于凤鸟的翅膀,或张展双翅凭借高耸的天梯和山峰飞向天界”。上述考古发现()

A.表明长江流域出现了早期国家 B.佐证了母系氏族公社社会风貌

C.折射了先民对自然的虔诚崇拜 D.凸显万邦时代公共秩序的构建

2.考古资料表明,距今约8000-5000年的中国各地聚落遗址外围一般有壕沟围绕,里面的房子排列整齐,中央一般为大房屋;古城遗址往往以规模宏大的宫城为中心,方正规矩;墓葬遗址也普遍排列规整。据此可知,早期中国文化的特征是()

A.有容乃大,和谐共存 B.追求秩序,稳定执中

C.祖先崇拜,以人为本 D.整体思维,天人合一

3.战国时期,中原地区的许多典章制度、哲学思想、语言文字等逐渐传向周边各民族,并为他们所吸收。在这一过程中,周边文化也逐渐传入中原地区。如南方苗蛮集团的神祇-女娲、盘古等,被中原地区所吸收,逐渐成为中华民族共同的祖先。这一现象()

A.促进了华夏认同的出现 B.体现了民族隔阂的减弱

C.推动了中华文化的发展 D.反映了统一观念的加强

4.春秋时期晋国大夫史墨在筮占实践中推究人事变化规律,提出“火胜金”“水胜火”之论;战国时期的邹衍以五德(金木水火土)相胜之说解释王朝更替;战国时期儒家思孟学派将“五行”赋予了伦理道德的内容。这些思想()

A.反映了思想分化的社会现实 B.传承了“敬德保民”的为政理念

C.适应了统治阶级的政治需要 D.彰显了对自然和人文关系的探索

5.中国传统音乐以宫、商、角、徵、羽为五声音阶。《史记·乐书》记载,“闻宫音,使人温舒而广大;闻商音,使人方正而好义;闻角音,使人侧隐而爱人;闻徵音,使人乐善而好施;闻羽音,使人整齐而好礼”。据此可知,传统音乐()

A.重视道德教化 B.强调等级秩序 C.突出审美教育 D.凸显个性修养

6.藻井是我国传统建筑中的顶棚特有的一种装饰形式。早期多以藻纹作为装饰,“井者,束井之像也;藻,水中之物,皆取以压火灾也。”隋代纹饰吸收了波斯图案花纹,《唐会要》中提到“王公已下,舍屋不得施重棋藻井”。明清时期造型多上圆下方,合乎古代宇宙观。综合上述材料可知,古代藻井装饰的发展()

A.遵循了较为严格的等级礼制 B.借鉴了古希腊罗马的穹顶式建筑风格

C.反映了古代大一统宇宙观念 D.体现了中国文化包容性和时代性特点

7.作为独立的社会阶层,士人经历了西汉时由游士到儒士,东汉时由儒士向士大夫的转变,从体制外走入体制内。吕思勉对此评价说“自西汉以前,言治者对社会政治竭力攻击:东汉以后,此等议论渐不复闻。”这反映了()

A.以文教治天下成为共识 B.儒家政治伦理趋向强化

C.士人参政意识持续提升 D.社会治理机制日渐完善

8.魏晋时期的名士们多光身着宽大外衣,或者外衣内着一件类似今天吊带衫的奇特内衣,并不穿中衣,此衣式仅见于这一时代;女子服饰则长裙曳地,大袖翩翩,饰带层层叠叠,表现出优雅飘逸的风格。宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。这种服饰()

A.是这一时期民族交流的体现 B.反映出佛道老庄思想的盛行

C.表明儒学统治地位逐步崩塌 D.说明名士能够引领时代习俗

9.唐末杨绾认为因儒道不举,士人一味追求做官,礼义道德沦丧,才造成了安史的反叛和战乱的延伸。穆宗时,仍有“兵兴以来,人散久矣,始欲导之以德,不欲趋之以刑”的说法。这说明当时()

A.功利主义盛行导致社会失序 B.礼法结合的治理传统被废弃

C.重建儒学信仰已成现实所需 D.佛道兴盛改变儒学正统地位

10.唐宋时期,品茶作诗逐渐成为风尚,如白居易“或吟诗一章,或饮茶一瓯。身心一无系,浩浩如虚”、皎然(唐朝僧人)“茶稍与禅经近”、苏轼茶与水味深入理窟。茶生苍石之阳,碧涧穿注,兹乃水石之灵,岂茶哉?”据此可知,唐宋时期()

A.经济的发展影响社会风尚 B.哲理化思潮的发展

C.儒、佛、道三教互相融合 D.市民阶层饮茶盛行

11.李贽认为,“商君相秦,才十年卒至富强,而令秦成帝业,虽能杀其身,而终不能不用其法”,因此他将商鞅视为圣人。李贽还高度赞赏被朝廷批判的张居正,认为他功业卓著,是英杰宰相。这体现出李贽()

A.对社会变革的期望 B.反对君主专制制度

C.对个性自由的渴求 D.否定了儒学价值观

12.清人汇编的《全唐诗》和今人所作补编,流传至今的诗人3600余个,诗歌5.5万余首。在不到300年的时间里,诗坛名家辈出,精品纷呈,风格多样,体式大备,全面深入地接受外来文化,尤其是西域文化的影响,蔚为文学史上的高峰。这反映了唐代()

A.文学日益平民化的趋向 B.开放兼容的时代风貌

C.文明开化程度不断加深 D.商品经济的高度发展

13.表2是近代以来西学东渐主题变化表。这一变化反映出近代中国()

表2

时间 主题 代表文献或译作

鸦片战争后 了解世界 《大英国统志》《四洲志》《海国图志》等

第二次鸦片战争后 求强求富 《行军指要》《水师操练》《工程致富》等

甲午战争后 救亡图存 《泰西新史概要》《中东战纪本末》《文学兴国策》等

20世纪初 民主革命 《万法精理》《美国独立宣言》等译作

科学启蒙 《天文歌略》《地理歌略》《地球韵言》等

A.社会性质不断变化 B.思想认识不断深化

C.民主观念持续更新 D.民族意识逐渐强化

14图1为1861年某思想家提出的主张。与洋务派相比,其主张的特色在于()

图1

A.完整阐述了“中体西用”的内涵 B.充分认识到了中国伦理纲常的价值

C.冲击了顽固派对中国传统的坚守 D.超越了洋务派富国强兵之术的阐释

15.表3 近代早期维新派代表人物的一些言论

言论 出处

始则师而法之,继则比而齐之,终则驾而上之 冯桂芬《校邠庐抗议》

彼使我变,利为彼得;我自欲变,权为我操 王韬《答强弱论》

这些言论()

A.完全突破了天朝上国的观念 B.体现了传统文化和西学结合

C.顺应了近代社会发展的潮流 D.揭开了近代学习西方的序幕

16.魏源在《海国图志》中详细辑录了《瀛寰志略》中介绍英国“火轮船”的文字:“近年英吉利制火轮船递送文书,由印度海驶至亚丁入红海。”此外,魏源所撰《英吉利小记》中对火轮船也有专门介绍:“河桥五道,河中多火轮舟......火轮舟行最速,所以通文报。魏源此举()

A.肯定了传统文化的历史价值 B.找到了救亡图存的有效路径

C.唤醒了国人革新政治的意识 D.回应了西方列强的侵略挑战

17.下表是《瀛寰志略》一书对不同地区的介绍、这反映了作者()

地区 介绍

欧洲 长于制器。金木之工,精巧不可思议,运用本火、尤为奇妙。火器创自中国,彼土仿而为之、益加精妙

美国 幅员万里,不设王侯之号,不循世及之规、公器付之公论、创吉今未有之局,一何奇也

中国 中国故自剖判以来,为伦物之宗祖,而万方仰之如展极

A.抛弃了“天朝上国”的观念 B.主张学习西方民主制度

C.正视欧洲先进的物质文明 D.认为西方文明源于中国

18.明末清初,以利玛窦为代表的西方传教士在华期间“习华语,易华服,读儒书,从儒教”,并提出对华实行“学术传教”的思想,将欧洲的基督教文化、科学技术以及文化艺术传到了中国。西方传教士的这些做法()

A.推动了中国向近代社会转型 B.推动中国科技发展新高潮的到来

C.冲击了中国传统的“夷夏观” D.客观上促进了东西方文明的交流

19.1850年,马克思在《时评》一文中,关注了我国古代农民起义提出的“重新分配财产”、“完全消灭私有制”等革命口号,预言中国革命将会产生“中国社会主义”,将会建立“中华共和国”。由此判断,社会主义()

A.是中国反抗列强侵略的唯一路径 B.要与中国社会实践相结合

C.与中国优秀传统文化有共通之处 D.可以由农民阶级独立完成

20.建国以来国内主流媒体将大熊猫的形象塑造成“外交礼物(1949-1982)”“世界瑰宝(1983-1989)”“东方明星(1990-2007)”和“形象代言(2008-至今)”。大熊猫的形象逐渐成为世界舞台上中华特色文化符号。可见,大熊猫形象的塑造有助于()

A.提升中国文化的影响力 B.扩大中国外交话语权

C.促成全方位的开放格局 D.奠定中国的大国地位

二、非选择题

21.龙图腾是中华民族古老的象征,伴随时间发展,龙已渗透了中国社会的各个方面,成为一种文化的凝聚和积淀,龙的形象和运用在不同的时期呈现不同的特征。

(1)题中史料是何种类型?如果想进一步研究龙文化的演变,可以补充哪些史料?请说明理由。(要求:至少补充两份史料)(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,从“龙的变迁与时代发展”的角度,完成一篇小论文。(要求:题明确,史论结合)(8分)

2024-2025高二历史第二学期期中备考检测卷一

1、【答案】C

【解析】据材料“太阳被描绘为...人格化的神”“伸展着宽大的翅膀”可知这些纹饰图案展示了太阳和凤鸟人格化的强大力量和超越自然的身体形象,反映了当时生产力水平低下的背景下,人们对自然的敬畏和虔诚崇拜,故选C项;图案中并未出现公共权力的相关信息,无法体现早期国家的出现,排除A项;纹饰图案中并未展现女性的社会地位,以及人们的生产生活方式,无法体现母系氏族的社会风貌,排除B项;万邦时代出现于新石器时代晚期,但是材料中的遗址处于新石器时代早期,排除D项。

2、【答案】B

【解析】据材料“中国各地聚落遗址.....排列整齐,中央一般为大房屋“古城遗址往往以规模宏大的宫城为中心,方正规矩”可知,中国古代聚落遗址和古城以较大房屋为中心,建筑方正规矩,凸显规整庄严、秩序井然的特点,集中体现了崇尚秩序、稳定执中,故选B项;早期中国的形成和发展过程,是各地区人民密切交往、文化不断交融的过程,求同存异,和而不同,和谐共存,反映了有容乃大,和谐共存的特点,排除A项;农业生产需要一群人在一片土地上长期耕耘经营、繁衍生息,容易产生以共同祖先为纽带的延续性很强的血缘社会,早期中国作为世界上体量最大的农业文化区,形成祖先崇拜、以人为本的特点,排除C项;中国始终秉持一种整体性、连续性的宇宙观,这是因为庞大的中国农业社会对大自然的特别敬畏,或者是中国人因农时之需对天文历法的格外重视,这种整体性的宇宙观,本身就包含了整体思维、天人合一的文化基因,排除D项。

3、【答案】C

【解析】由“传向周边各民族......被中原地区所吸收”可知,中原文化与周边各民族文化的交流和相互吸收融合推动了中华文化的发展,故选C项;春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”,华夏认同在春秋时期就已经开始出现,这与题干时间不符,排除A项;题干反映的是民族之间的交流交融,当时中原地区和周边戎狄蛮夷之间的差异和隔阂仍然存在,民族隔阂减弱的说法与主旨不符,排除B项;由“典章制度、哲学思想、语言文字......周边文化”可知,材料反映的是民族之间思想文化的互相交流,统一观念加强的说法与题目主旨不符,排除D项。

4、【答案】D

【解析】据材料中史墨“在筮占实践中推究人事变化规律”,邹衍“以五德相胜之说解释王朝更替”,思孟学派将“五行”赋予了伦理道德的内容可知,这些思想将自然界与人事变化、王朝更替、伦理道德等联系起来,并希望探索出相关规律,故选D项;“思想分化”侧重争鸣、差异,与材料中史墨、邹衍、思孟学派都在探索自然与人类社会的规律相悖,排除A项;“保民”侧重统治者应关爱百姓,与材料中思想家探索自然与人类关系相悖,排除B项;“适应了统治阶级的政治需要”的是法家思想,而儒家思想在春秋战国时期没有得到统治阶级的重用,排除C项。

5、【答案】A

【解析】由材料“侧隐而爱人”“方正而好义”“乐善而好施”“整齐而好礼”可知中国传统音乐的五声音阶体现出“仁、义、德、礼”,说明传统音乐注重道德教化,故选 A项;礼乐制度强调等级划分,能够体现出等级秩序,但材料仅只提及礼乐制中的传统音乐,无法体现出等级性,排除B项;传统音乐具有审美教育的功能,但是材料强调传统音乐中“仁、义、德、礼”的道德教化,排除 C项;材料中凸显出的“仁、义、德、礼”是做人的原则,不是个性修养,排除D项。

6、【答案】A(2分)B(0分)C(1分)D(3分)

【解析】由材料“多以藻纹作为装饰”“王公已下”“合乎古代宇宙观”可知古代藻井装饰发展经历了不同时期的变化,早期的藻井装饰多采用藻纹作为主要图案,寓意通过水的象征来压制火灾,具有一定的祈福和保护作用,唐代的藻井装饰表明对不同社会阶层建筑的装饰规定,明清时期,藻井的造型上圆下方,与天圆地方的理念相契合,因此呈现出时代性的特点,由材料“吸收了波斯图案花纹”可知隋代藻井装饰吸收了波斯的图案花纹,显示出对外来文化的包容性,故D项正确,为最佳选项;由材料“王公已下,舍屋不得施重棋藻井”可知唐代王公以下的建筑,特别是舍屋,不得施重棋藻井,表明了对不同社会阶层建筑的装饰规定,只能代表材料中的部分信息,故A项有较大合理性,但不完全正确,为次佳选项;由材料“多上圆下方,合乎古代宇宙观”可知明清时期,藻井的造型上圆下方,符合古代宇宙观,与天圆地方的理念相契合,只涉及到材料中的部分信息,故C项虽有一定合理性,但理由不够充分,为再次选项;穹顶式建筑风格的特点是建筑顶部采用半球形或圆顶形状的穹顶结构,与中国传统建筑中的顶棚装饰是两个不同的概念,故B项错误,排除B项。

7、【答案】B

【解析】由“西汉时由游士到儒士”、“东汉时由儒士向士大夫的转变,从体制外走入体制内”、由“言治者对社会政治竭力攻击”到“此等议论渐不复闻”可得,上述变化是由于汉武帝以来,尊崇儒术,重用儒家知识分子,使得儒家政治伦理趋向强化,故选B项;以文教治天下成为共识的说法过于绝对,不符合史实,应该表述为“成为统治者共识”,排除A项;题干强调的是士人对朝廷的政治认同增强,且参政意识的提升不一定会导致题干所述“对社会政治竭力攻击”现象减少,排除 C项;题干所述是士人对政治的认同变化,而不是社会治理机制的变化,D项与题目主旨不符,排除D项。

8、【答案】B

【解析】据材料信息并结合所学可知,魏晋时期名士们的服饰崇尚虚无,力求轻松、自然随意的感觉,这明显是受到清静无为的老庄思想的影响,反映出佛道老庄思想的盛行,故选B项;魏晋时期名士的服饰并非受到少数民族服饰的影响,不能反映“民族交流”,排除A项;虽然此时期佛教和道教冲击儒家思想,但儒学统治地位并没有“崩塌”,C项不符合史实和题意,排除C项;材料中魏晋名士的习俗主要是因为政治上动荡,思想上老庄盛行,名士的引领是次要原因,排除D项。

9、【答案】C

【解析】据材料“礼义道德沦丧.....导之以德”可知,唐末以来,士大夫认为儒学没落导致社会秩序混乱,提倡重振儒学,导之以德,重建社会秩序,即重建儒学信仰已成现实的需要,故选C项;功利主义的含义是强调个人利益、利己主义,唐末士人认为儒学没落导致社会失序,体现了强烈的社会责任和使命而非功利主义,排除A项;据材料“导之以德.....趋之以刑”可知,当时依然重视礼法结合,礼法结合的治理传统被废弃的说法与材料信息不符,排除B 项;魏晋以来,儒学受到了冲击,但正统地位并未发生改变,排除D项。

10、【答案】B

【解析】据材料“身心一无系,浩浩如虚”茶稍与禅经近“茶与水味深入理窟”可知,材料中唐宋时期不同群体在饮茶时有不同的思考,如对生命的思考、与禅理的接近、与理学的相通,可以看出品茶中隐含着哲理化思潮,故选B项;品茶引发的哲理思考这是茶文化深入发展的结果,也是多元文化在唐代繁荣的体现,选项与材料主旨不符,排除A项;材料只能体现儒佛道从不同角度表达了对茶文化的认知,看不出佛道儒的相互融合,排除C项;材料中涉及的是士人和佛道中人,不是市民阶层,排除D项。

11、【答案】A

【解析】李贽对历史上勇于改革的商鞅和张居正大加赞扬,体现出生活在明朝末年的李贽对社会现状的不满和对变革的期望,故选A项;李贽赞扬的是张居正和商鞅勇于实行变革,且其改革都是支持君主专制制度的,所以并不是反对君主专制制度,排除B项;李贽确实追求个性自由,但这并不是题目要表达的主旨,题目主旨是对改革的支持和赞扬,排除C项;李贽本身是儒家思想家的代表,儒家本身是不反对变革的,且上述对商鞅变法和张居正改革的言论也并未否定儒学价值观,排除D项。

12【答案】B

【解析】由材料信息可知,唐朝时期诗人数量多,诗歌风格多样,精品纷呈,体式完备,并且广泛容纳了外来文化和西域文化,体现了唐代开放兼容的时代风貌,故选B项;唐诗属于士人文化,是代表知识分子的文学形态,文学平民化主要体现在市民文化,排除A项;文明开化一般是指对落后地区和民族进行教化之后出现的现象,相较于世界其他地区,唐朝并不落后,排除C项;唐代商业有所发展,但还未进入高度发展阶段,而且唐诗主要反映的是科举制与知识分子的价值观,排除D项。

13、【答案】B

【解析】据材料“了解世界......《海国图志》”、“求强求富......《工程致富》”、“救亡图存.《文学兴国策》”、“民主革命......《美国独立宣言》”、“科学启蒙......《地球韵言》“可知,近代中国人向西方学习经历了器物、制度、思想文化的过程,这说明近代中国思想认识不断深化,故选B项;近代中国始终是半殖民地半封建社会,社会性质并未发生变化,排除A项;材料信息涉及的不仅有民主观念,还有器物等内容,此项不能完整反映材料主旨,排除C项;中国人民的民族意识开始普遍觉醒是在甲午战争之后,与材料“鸦片战争后”、“第二次鸦片战争后”不符,排除 D项。

14、【答案】D

【解析】由“人无弃才不如夷,......君君民不隔不如夷,名实必符不如夷”可知,这位思想家看到了中国不如西方的好几个方面,主张更多地学习西方,除了学习西方坚船利炮,还要培养新式人才、追求更多的物质利益、提倡统治者和人民相互交流、做到名实必符等,这些主张超越了洋务派富国强兵之术的阐释,故选D项;由“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”可知,这是在阐述“中体西用”的内涵,但由“君民不隔不如夷”可知,这是在政治领域对中西方进行比较,所以超出了“中体西用”的范畴,排除 A项;题干信息更多的是看到了中国“不如夷”的地方,所以其主张的特色不是充分认识中国伦理纲常的价值,而是主张更多地向西方学习,排除B项;“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”的主张冲击了顽固派对中国传统的坚守,而“人无弃才不如夷,......君民不隔不如夷,名实必符不如夷”则是对中国更深入的认识和分析,所以这位思想家的主张不仅仅是冲击顽固派对传统的坚守,而是要更多地学习西方,打破中国传统,排除C项。

15、【答案】C

【解析】据材料信息可知,早期维新思想家在西方文化冲击下看到了西方技术和制度的先进性,主张向西方学习,这顺应了近代社会发展潮流,故选C项;“完全突破了”一词过于绝对,排除A项;材料并无传统文化与西方文化结合的信息,仅涉及向西方学习,排除B项;洋务运动开启向西方学习的历程,是近代化的开端,排除D项。

16、【答案】D

【解析】据材料“介绍英国“火轮船'的文字”、“对火轮船也有专门介绍”并结合所学可知,魏源在《海国图志》中详细辑录了《瀛寰志略》中介绍英国“火轮船”的文字,在《英吉利小传》中对火轮船也有专门介绍,说明魏源认识到西方科技的先进,意在“师夷长技以制夷”,这回应了西方列强的侵略挑战,故选D项;材料内容是魏源对西方火轮船的介绍,没有涉及传统文化的信息,此项与材料主旨不符,排除A项;魏源主张“师夷长技以制夷”,没有找到救亡图存的有效路径,排除B项;魏源是地主阶级代表人物,主张学习西方先进技术,并未提出变革封建政治制度的主张,排除C项。

17、【答案】C

【解析】据材料“长于制器......彼土仿而为之、益加精妙”可知《瀛寰志略》对欧洲的记载高度肯定欧洲在制造技术方面的领先成就,是对欧洲先进物质文明的肯定,故选C项;“为伦物之宗祖,而万方仰之如展极”说明作者依然认为中国的纲常伦教具有先进性,是世界各国仰慕的对象,体现了鲜明的华夷观念,排除A项;“创吉今未有之局,一何奇也”说明作者只是对西方民主制度表达了惊奇的态度,并不主张学习西方的民主制度,排除B项;作者只是认为火器制造技术源自中国,并未说明西方文明源自中国,排除D项。

18、【答案】D

【解析】据材料信息可知,明末清初,西方传教士在华期内学习中国文化,将欧洲基督教文化、科学技术和文化艺术传入中国,这促进了东西方文明交流,故选D项;明清时期,中国由于自给自足的自然经济和封建专制统治,并未实现社会转型,排除A项;明清时期中国传统科技落后于世界,排除B项;明末清初,面对西方基督教文化、科学技术和文化艺术的传入,中国仍然坚持传统的夷夏观,排除C项。

19、【答案】C

【解析】马克思预言中国革命将会产生“中国社会主义”,是由于中国古代农民起义提出的“重新分配财产”、“完全消灭私有制”等革命口号与社会主义的主张有一致之处,即近代的“社会主义”与中国古代农民起义多次提出的“均平富”和儒家倡导的“大同”思想有共通之处,选故C项;A项的“唯一”表述绝对,也不符合史实,排除A项;题干材料强调的是“社会主义”与中国古代农民起义的主张存在相同相似之处,并不是强调社会主义思想要与社会实践相结合,排除B项;中国社会主义的实现是由无产阶级领导完成的,D项表述错误,不符合史实,排除D项。

20、【答案】A

【解析】由“逐渐成为世界舞台上中华特色文化符号”可知,大熊猫形象的塑造有助于提升中国文化的国际影响力力,故选A项;大熊猫作为外交礼物,是扩大中国文化影响力的代表,但不会扩大中国外交话语权,中国的综合国力与外交努力才有助于扩大中国外交话语权,排除B项;全方位开放格局是在改革开放以来逐步形成的,不能涵盖新中国成立以来的全部时间,且促成全方位开放格局主要依靠的是中国经济发展与外交政策、外交努力,而不是大熊猫的形象塑造,排除C项;奠定中国大国地位是靠中国综合国力的提高和为人类发展作出的重大贡献,而不是大熊猫的形象塑造,排除D项。

21、【答案】(18分)

(1)实物史料。(2分)

补充史料:①原始社会时期龙文化的实物史料;(2分)②与龙文化相关的文献史料。(2分)

理由:①从时间发展来看,材料中缺乏原始社会时期的龙文化,补充相关史料可以进一步了解龙文化的起源。(2分)

②历史研究孤证不立,除了实物史料,还应有其他类型史料,提升可信度。(2分)(其他答案言之成理也可给分)

(2)论题:龙的变迁体现不同时期的社会发展状况。(2分分)

论述:商朝龙作为神灵受到崇拜,可以看出商朝崇尚鬼神,善于占卜,同时在手工业生产中,青铜铸造为主要部门。(1分)

汉朝的龙被视为皇权象征,展示国力与统治,反映了汉朝时期专制皇权不断上升,统一多民族封建国家的巩固。(1分)

唐朝龙的形象更加夸张且细腻,体现了唐朝的富强与开放,“贞观之治”“开元盛世”都是封建历史上具有代表性的治世,同时中外交往日益频繁。(1分)

现代社会,中国在实现中华民族伟大复兴的中国梦的征程中迈开坚实步伐,龙的精神也被赋予了新的内涵和使命,大量的科技

成果以“龙”命名,“蛟龙号”研发是我国改革开放深入发展、科技不断进步的重要成果,更是中国人不断奋斗的结晶。(1分)

综上所述,龙是中华民族的标志,龙文化成为鼓舞人民心心相系、团结奋进、开拓创新的精神纽带,作为青少年,我们要持之以恒,不懈努力,助力中国这条巨龙腾飞!(2分)

【评分标准】四个阶段都要有所涉及,要能反映时代典型特征(政治、经济、思想文化),史实正确,论述完整。

同课章节目录