山西省运城市2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省运城市2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 229.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-26 18:36:05 | ||

图片预览

文档简介

山西2024~2025学年高二年级4月份期中调研测试

历史试题

考生注意:

1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:选择性必修2+选择性必修3第一至三单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.孔子主张“仁”与“礼”的贯通以实现人与社会的和谐;孟子将“仁”与“礼”内化为“四端之心”,并倡导“仁政”思想;荀子则将“仁”与“礼”外化为“礼法刑政”,强调礼的治国功能。这反映了先秦儒学

A.核心思想发生根本性转变 B.伦理道德与政治功能并重发展

C.政治服务属性的逐渐增强 D.伦理价值逐渐让位于政治功能

2.北宋张载在《正蒙》中提出“太虚即气”的宇宙论,吸收佛学“法界缘起”思维架构的同时,也批判了其“以山河大地为见病”的唯心观。南宋陆九渊发展“心即理”学说,在方法论上借鉴了禅宗“明心见性”的直觉体悟,但始终坚持儒家伦理本位。这表明

A.异质文化交流助推儒学理念的革新 B.儒释思想在宋朝实现了完全融合

C.佛教哲学成为儒学发展的主导力量 D.理学突破了传统儒学的理论框架

3.粤剧是形成于明清时期、具有浓郁岭南风格的剧种,同时也呈现出一种“大杂烩”的特征。在粤剧唱腔中,既能听到江西弋阳腔的高亢激越,也能听到陕西秦腔的悲壮苍凉,还能听到江南昆曲的典雅婉转。粤剧的形成和发展可用于说明当时

A.农耕文明扩展导致地域艺术形式趋同 B.人口迁移推动多元文化碰撞与交融

C.海上丝绸之路促进中外戏剧艺术交流 D.中央集权加强催生文化大一统格局

4.下表为清朝部分地方志中关于玉米的记载。这主要反映出新物种的传播

内容 出处

田间作息无间且晚,以余力竭之于山,茶、桐、杉、竹及靛、薯、玉蜀黍 《玉山县志》

苞芦即俗呼玉米者······太和人佃山种以为食 《鄱阳县志》

凡土司之新辟者,省民率挈孥入居,垦山为陇,列植相望 《沅州府志》

A.解决了社会人地矛盾的问题 B.改变了社会农作物的种植结构

C.促进了农业地理空间的拓展 D.加速了农业商品化进一步发展

5.典当行的主要业务是“以物质钱”,至清朝中后期逐渐涉及存款和钱票业务。乾隆嘉庆年间,晋商在长江各埠设立四五百家典当行,均发行纸币用于存款生息;每家典当行资本仅四五万,但上架资金达二十余万。这反映了当时

A.高利贷资本的急剧膨胀 B.社会金融秩序呈混乱趋势

C.资本主义萌芽开始出现 D.商业资本向金融领域渗透

6.下表为1912、1925、1935年天津路网和公交线网长度统计情况(单位:千米)。由此可知,当时

时间 路网 公交线网

总体 租界 华界 总体 租界 华界

1912年 230.1 145.3 84.8 13.2 6.5 6.7

1925年 236.4 157.3 79.1 28.5 17.1 11.4

1935年 275.9 179.5 96.4 33.4 20.6 12.8

注:华界包括老城厢、南市、河北新区

A.半殖民地属性制约了城市的均衡发展

B.民族工业发展推动市政建设的现代化

C.租界基础设施建设始终占据主导地位

D.市民生活水平呈现出持续改善的趋势

7.有学者指出,民初上海存在三种医疗观念:一是相信中医,排斥或不知道西医;二是相信西医而排斥中医;三是并不明确区别中医和西医,而是依据不同的病况采取不同的措施。其中第三种类型在上海最为普遍。这一现象

A.反映出近代社会医疗观念薄弱 B.有利于完善中国近代医疗体系

C.映射了中西医理论融汇的趋势 D.表明中西医社会地位发生逆转

8.1918年,李大钊在《东西文明根本之异点》中写道:“由今言之,东洋文明既衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下,为救世界之危机,非有第三新文明之崛起,不足以渡此危崖。俄罗斯之文明诚足以当媒介东西之任,然欲得东西文明真正之调和,则终非二种文明本身之觉醒,万不为功。”这一言论

A.是对国内外形势变迁的理性思考 B.主张全盘接受西方的物质文明

C.旨在推动中西方文化的相互调和 D.表明近代救亡图存道路已转向

9.下表为1919年时人统计的一天中进入上海公共租界中心商业区的单程车辆与行人数量。该表可用于说明当时

类别 行人(人) 马车(辆) 人力车(辆) 自行车(辆) 手推车(辆) 电车(辆) 汽车(辆) 卡车(辆) 牲畜(头)

数量 1 455 500 3 200 66 100 2 600 11 200 1 560 5 100 870 360

A.崇洋风气影响社会交通方式的变革 B.近代上海社会转型动力严重不足

C.城市生活已呈现一定的现代化特征 D.西方工业技术影响近代城市规划

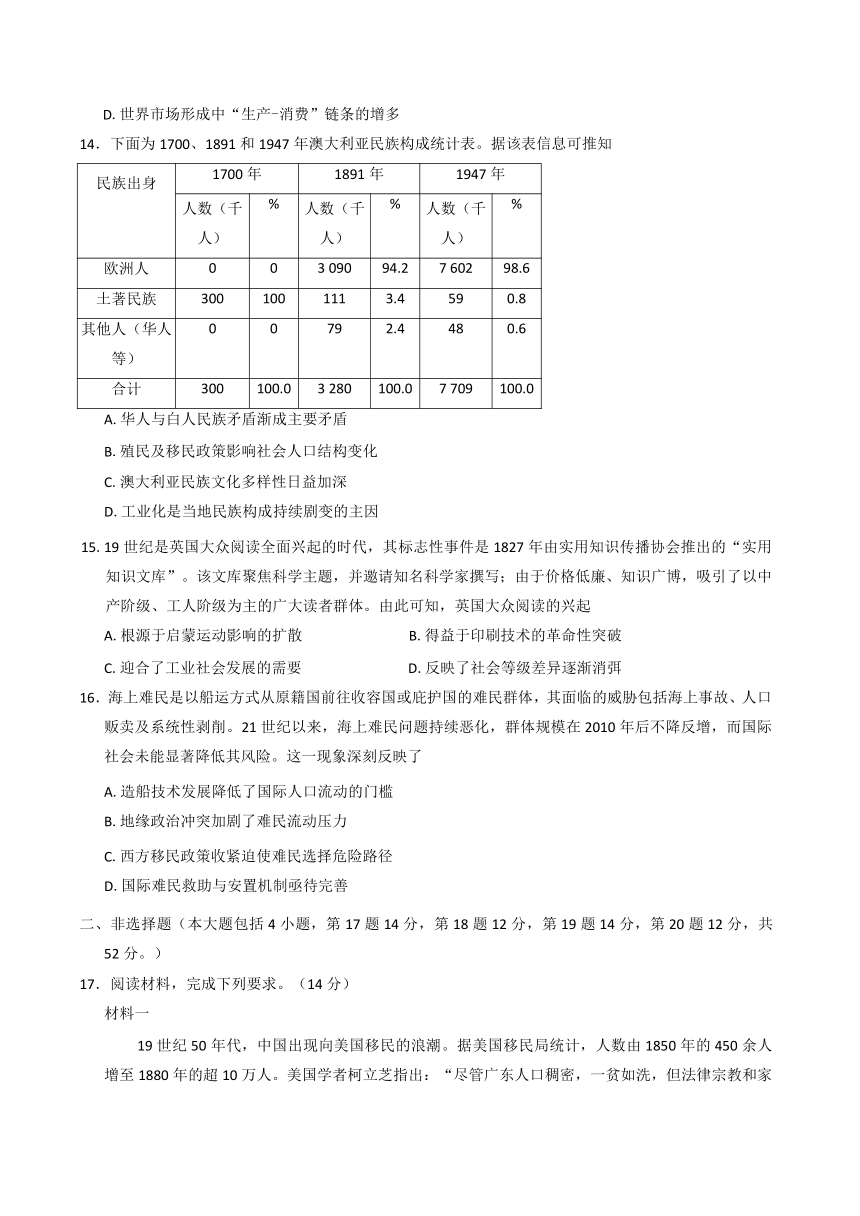

10.下面为古埃及不同时期《亡灵书》中关于“天堂”的插画,都描绘了死者礼拜神衹后,泛舟来到“天堂”,并在天堂里劳作、生活,最后用自己的劳动成果祭奠神灵。由此可推知,古埃及

A.宗教思想决定社会日常生活 B.与亚欧地区文明存在一定交流

C.国家统一管理社会经济活动 D.农业经济在社会占据重要地位

11.中世纪前中期,西欧英雄史诗中的主角们虽承继了古希腊一罗马英雄们的勇武善战、威力无比的品格,也摒弃了个性主义特征,使其更符合希伯来(犹太)式英雄的品格,即忠君爱国、自我克制和民族责任。这反映了

A.市民阶级兴起影响世俗文化的发展 B.宗教伦理对文学创作具有一定影响

C.希伯来文化是西欧文化的核心来源 D.民族国家形成过程中集体意识强化

12.13世纪日本镰仓时代,幕府执权北条泰时以“仆忠主,子孝亲,妻从夫”的道德价值观为基础,主持制定了武家社会的第一部成文法《御成败式目》,其中规定:武士家族中成年子嗣对幕府尽忠却未从父母那里得到领地时,应以嫡子领有土地的五分之一予以补偿。这实质上反映出镰仓幕府

A.注重强化封建统治的社会秩序 B.重视培养忠义和孝行的社会风气

C.善于学习和发展外来优秀文化 D.开始将儒学立为社会的主流思想

13.16世纪以前,糖在欧洲多被当作药品及奢侈品;17世纪下半叶,随着咖啡馆的扩张,糖成为贵族和绅士日常生活中不可或缺的“甜味剂”;至19世纪,糖配咖啡/红茶的消费习惯逐渐大众化,甚至连囚犯都能时常喝到加糖的咖啡/红茶。这一变化实质上反映了

A.工业革命推动社会物质生产的绝对主导作用

B.启蒙思想对传统等级消费观念的全面瓦解

C.跨大西洋奴隶制与种植园经济的结构性联系

D.世界市场形成中“生产-消费”链条的增多

14.下面为1700、1891和1947年澳大利亚民族构成统计表。据该表信息可推知

民族出身 1700年 1891年 1947年

人数(千人) % 人数(千人) % 人数(千人) %

欧洲人 0 0 3 090 94.2 7 602 98.6

土著民族 300 100 111 3.4 59 0.8

其他人(华人等) 0 0 79 2.4 48 0.6

合计 300 100.0 3 280 100.0 7 709 100.0

A.华人与白人民族矛盾渐成主要矛盾

B.殖民及移民政策影响社会人口结构变化

C.澳大利亚民族文化多样性日益加深

D.工业化是当地民族构成持续剧变的主因

15.19世纪是英国大众阅读全面兴起的时代,其标志性事件是1827年由实用知识传播协会推出的“实用知识文库”。该文库聚焦科学主题,并邀请知名科学家撰写;由于价格低廉、知识广博,吸引了以中产阶级、工人阶级为主的广大读者群体。由此可知,英国大众阅读的兴起

A.根源于启蒙运动影响的扩散 B.得益于印刷技术的革命性突破

C.迎合了工业社会发展的需要 D.反映了社会等级差异逐渐消弭

16.海上难民是以船运方式从原籍国前往收容国或庇护国的难民群体,其面临的威胁包括海上事故、人口贩卖及系统性剥削。21世纪以来,海上难民问题持续恶化,群体规模在2010年后不降反增,而国际社会未能显著降低其风险。这一现象深刻反映了

A.造船技术发展降低了国际人口流动的门槛

B.地缘政治冲突加剧了难民流动压力

C.西方移民政策收紧迫使难民选择危险路径

D.国际难民救助与安置机制亟待完善

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

19世纪50年代,中国出现向美国移民的浪潮。据美国移民局统计,人数由1850年的450余人增至1880年的超10万人。美国学者柯立芝指出:“尽管广东人口稠密,一贫如洗,但法律宗教和家庭的纽带依然把农民禁锢在生身之地。只是为兵燹所迫,再碰上加利福尼亚黄金和美妙的工业发展机会的诱惑,才能使30余万广东破产农民在33年(1849~1882年)的自由移民中,选择离开故土来到太平洋彼岸。”移民初期多从事采矿业,1865~1869年约1.2万华工(占工人总数80%)参与中央太平洋铁路建设;19世纪后期,华人逐渐主导西部农业、手工业和服务业(如餐馆、洗衣店等)。

-摘编自武乐堂《试论近代华人向美国移民高潮的出现及其原因》

材料二

1965年,美国《移民与国籍法》中废除了种族配额制,华人移民数量激增。新移民主要来自台湾、香港、中国大陆及东南亚城市,60%以上具有高等教育学历。纽约取代洛杉矶成为最大华人聚居地,东部城市华人数量年均增长15%。至1980年,华人男女比例达1:1。除传统服务业外,新移民逐渐主导美国服装产业,并涌现出丁肇中(诺贝尔物理学奖)、李远哲(诺贝尔化学奖)、王赣骏(第一位华裔太空人)、贝聿铭(著名建筑师)等专业技术人才;美国三大汽车公司、波音公司、杜邦化学公司等公司中,华人留学生的入职人数也愈来愈高。

-摘编自李其荣《1965年以来美国华人新移民的特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国出现向美国移民浪潮的历史背景。(6分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,比较19世纪中后期与20世纪中后期移民潮的差异,并简述二者的共同影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

元杂剧《赵氏孤儿》作为中国儒家忠义文化的典范,于1735年由法国耶稣会士马若瑟首次译入杜赫德主编的《中华帝国全志》。18世纪中后期,该剧在欧洲引发改编热潮,其中以伏尔泰1755年创作的《中国孤儿》最具影响力。伏尔泰的改编呈现三大特点:一、形式改造:严格遵循西方“三一律”戏剧规范,将原剧数十年的故事压缩在一天内完成;二、主题重构:将“忠义复仇”转化为“文明战胜野蛮”的启蒙寓言,副标题刻意强调“孔子学说五幕剧”;三、文化嫁接:虚构成吉思汗被中原文明感化的结局,服务于批判欧洲专制的现实目的。这种改编虽推动了该剧在欧洲的传播,但也造成深层文化误读:一方面,耶稣会士构建的“理想化中国”受到质疑;另一方面,伏尔泰式的功利性解读,使中国形象逐渐从“道德乌托邦”向“被改造对象”转变。

-摘编自刘艳春等《<赵氏孤儿>在海外的传播及影响》

(1)根据材料并结合所学知识,分析18世纪《赵氏孤儿》在欧洲广为流传的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“《赵氏孤儿》在海外传播”的认识。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

古希腊殖民时代,新殖民城市多由几条主要街道组成,另有几十条与之垂直或平行的街道将城市划分成几何状街区。公元前5世纪,在希腊本土思想家对理想城邦的想象与对最优政体追求的推动下,米利都人希波达姆斯式开启了对雅典城邦的“棋盘式”改造,“希波达姆斯”因此与“棋盘式城市”紧密结合。这种以市场为中心,市内建筑规格一致并呈棋盘状分布的设计虽然降低了城市防御能力,但让人们可以通过四通八达的街道从任何地方进入或离开市场。公元前4世纪以后,塞萨洛尼基、亚历山大里亚、安条克、塞琉西亚等城市都是按照希波达姆斯式布局建设的。

-摘编自刘峰《建构“理想国”:古代希腊城邦制度与城市规划的兴起和发展》材料二

15世纪初,古罗马建筑著作相继被发现,使意大利城市规划出现对称和比例的意识,并在与透视法的结合中,确立了近代城市空间中建筑之间的特定比例。城市不只有居住功能,审美、娱乐和休闲功能也逐渐被人们所重视。由此,意大利开始出现针对旧有城市改造和新城建设的新理论,即“理想城市”。当时意大利君主们也大力赞助新的城市规划著作,并热衷于建设“理想城市”。这些城市规划理念和新的城市建设实践,不仅使城市道路变得宽阔整齐,还使大型广场被开辟出来,只不过开辟广场的主角由原来市政厅变成了宫殿。这也使宫殿在较远的距离被观看时显得更加壮观。

-摘编自朱明《意大利文艺复兴时期的理想城市及其兴起背景》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“希波达姆斯式城市”兴起和发展的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括15世纪意大利“理想城市”的特征,并简述其意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

马克思曾指出:一种文明是什么样的,“不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产”。由此可见,文明形态演进与作为核心和基础的物质性力量-人的劳动及其方式的变革联系密切。对此,可以说,作为人类文明重要表征的劳动方式,不仅是人类文明的测量器、指示器,更是人类文明的变革器、加速器。

-摘编自付秀荣《劳动方式转型与人类文明形态变革》

根据材料并结合所学知识,围绕“劳动方式与人类文明”自拟一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑严密,表述成文。)

山西2024~2025学年高二年级4月份期中调研测试·历史

参考答案、解析及评分细则

1.C根据材料并结合所学知识可知,孔子的儒学强调“仁”与“礼”的伦理价值;孟子提出“仁政”为统治者提供治国方案,强化了儒学的政治服务性;荀子将礼法制度化,直接服务于国家治理,儒学的政治属性显著增强,故C项正确。从孔子强调的是儒学从伦理到政治的渐进侧重,而非“并重”,故排除B项;儒家政治功能始终以伦理为基础(如荀子“礼”包含道德教化),二者未割裂,其政治功能未超越伦理价值,故排除D项。

2.A 根据材料可知,张载和陆九渊都吸收了佛教中的优秀思想,并内化为各自儒学思想的一部分,推动了儒学的发展,这但儒释冲突仍然存在,“完全融合”的说法有误,故排除B项;宋朝儒学仍立足于传统儒学思想,佛教思想只是其补充,“主导力量”的说法过于夸大,故排除C项;理学思想始终立足于传统儒学的框架内,故排除D项。

3.B 根据材料可知,产生于明清时期的粤剧,虽然具有浓郁的岭南风格,但也呈现出中国其他地区传统戏剧的部分特征,并形成了现今的粤剧,故B项正确。“趋同”的表述有误,粤剧虽然拥有其他地区戏剧的部分特色,但其主要风格仍属于岭南地区,与其他剧种大有不同,故排除A项;材料反映的是中国内部人口迁移引发的多元戏曲交融发展,与海上丝绸之路和外国戏剧无关,故排除C项;材料反映的是多元文化交融促进了地区文化的发展,与“文化大一统”无关,故排除D项。

4.C 根据材料并结合所学知识可知,美洲作物的传播突破了传统农业生产的地理限制,使山地也成为农业生产的重要资源,即推动了农业地理空间的拓展,故C项正确。“解决了”的说法过于夸大,人地矛盾伴随着清朝整个社会,并呈现愈演愈从得知,故排除B项;仅从材料无法得知当时农民种植玉米是否用于售卖,即与农业商品化无关,故排除D项。

5.D根据材料并结合所学知识可知,晋商本质是商业集团,他们开设典当行并将其业务由抵押借贷发展为存贷、发钞等业务,反映了商业资本对金融领域的渗透和拓展,故D项正确。材料反映的是中国早期金融服务业的发展,与高利贷无项;明朝中后期,资本主义萌芽已经出现,故排除C项。

6.A 根据材料可知,1912~1935年天津市路网和公交线网建设总体上呈现租界比华界发展更快的状况,结合近代中国半殖民地半封建的社会现实可知,这反映出半殖民地属性对天津城市均衡发展的限制作用,故A项正确。材料不涉及时天津市基础设施建设的发展情况,但市民生活水平受到收入、消费等因素的共同影响,无法得知其生活水平的具体情况,故排除D项。

7.B 根据材料可知,民初上海虽然存在只相信中医、只相信西医和对中医与西医只相信其疗效的三种医疗观念,但第三种医疗观念最为普遍,这反映出当时上海对中医和西医持一种较为开明的态度,这有利于中医和西医在上海的共存和良性竞争,进而推动中国医疗体系的发展完善,故B项正确。材料反映出近代中国社会转型期新旧并存的医疗观,与“医疗观念薄弱”无关,故排除A项;材料反映的是近代上海社会对待中西医的包容态度,与“中西医理论融汇”无关,故排除C项;材料中第三种医疗观反映的是实用主义的医疗观,不涉及中西医地位的变化,故排除D项。

8.A 根据材料并结合所学知识可知,第一次世界大战及俄国十月革命后,李大钊发文指出,当今以中国为代表的东方文供了“媒介”,并强调只有东西文明的相互调和,东西方社会才能更好地发展,这一言论跳出了当时的“全盘西化论”和“国粹主义保守论”的机械思维,是结合国内外形势变迁的理性思考,故A项正确。李大钊反对“全盘西化论”和“国粹主义保守论”的机械思维,故排除B项;李大钊这一言论旨在寻找新的救亡图存道路,故排除C项;五四运动后,我国救亡图存道路发生转向,故排除D项。

9.C根据材料可知,1919年进入上海公共租界中心商业区的单程车辆中有众多西方工业革命时期出现的新式交通工具,如电车、汽车、卡车等,这反映出近代西方物质文明对上海城市发展的深刻影响,故C项正确。材料反映的是近代西国社会近代化发展程度较低导致的,并不代表上海近代化转型动力不足,故排除B项;材料反映的是上海交通的近代化发展,与城市具体规划无关,故排除D项。

10.D 根据材料可知,在古埃及《亡灵书》中插画所描绘的“天堂”,人们依旧从事着农耕活动,并用农耕劳动的成果祭拜神灵,这反映出古埃及社会宗教信仰和农业生产在社会生活中的重要地位,故D项正确。“决定”的说法过于绝对化,故区文明的内容,故排除B项;材料反映的是宗教信仰与农耕活动的重要地位,与国家政权对社会经济活动的干预无关,故排除C项。

11.B 根据材料“希伯来(犹太)式英雄的品格,即忠君爱国、自我克制和民族责任”并结合所学知识可知,中世纪西欧吸收对文学创作的影响,故B项正确。市民阶层兴起是西欧中世纪后期的现象,与材料时间不符,故排除A项;中世纪西欧文化既承继了古希腊、罗马文化,又深受日耳曼等民族文化的影响,此外还受犹太教的深刻影响,C项“核心来源”的说法与史实相悖,故排除;材料反映的是基督教对社会的影响,与民族国家无关,且西欧近代民族国家形成于中世纪晚期,故排除D项。

12.A 根据材料可知,日本镰仓幕府时期,幕府统治集团立足封建纲常伦理制定成律法,并将其中的忠君思想拔高到最高会,故排除B项;《御成败式目》吸收借鉴了儒家纲常伦理,体现了日本统治集团善于学习和发展外来文化,但这并非该教思想,成为后世日本的主流思想,故排除D项。

13.D 根据材料并结合所学知识可知,新航路开辟后,欧洲殖民者通过在美洲发展甘蔗种植园逐渐扩大全球蔗糖贸易,使得欧洲糖的消费逐渐大众化,即美洲甘蔗种植园(生产端)、奴隶劳动、三角贸易(流通端)、欧洲大众消费需求(消费端)共同构成全球性经济链条,故D项正确。18世纪中后期工业革命在英国爆发,但是糖的消费在17世纪下半叶已出现转变,故排除A项;材料主要源于资本主义世界市场发展推动糖的消费大众化,与启蒙思想无关,故排除B项;奴隶制和种植园经济虽是重要环节,但仅强调“结构性联系”未上升到全球市场维度,属于局部解释,故排除C项。

14.B 根据材料并结合所学知识可知,18世以前,澳大利亚主要由当地土著人构成;18世纪以后,随着欧洲殖民者发现并殖民澳大利亚,大量欧洲白人来此,不断压缩土著人口的生存空间,使白人成为当地主要民族构成;为开发澳大利亚,当地白人在劳动力市场上的竞争加剧,为构造以白人为核心的国家认同,澳大利亚开始收缩移民政策并实施排华法案变,故B项正确。仅从材料无法得知澳大利亚白人与华人的民族矛盾尖锐还是与土著群体的民族矛盾尖锐,二者都受到白人殖民统治的压迫,且材料不涉及与其他社会矛盾的对比,故排除A项;20世纪中叶,以华人为代表的其他族群人口在澳大利亚占比不断下降,白人占比不断提升,民族文化多样性无从体现,故排除C项;18世纪中后期,工业革命爆发,而18世纪初,澳大利亚就已发生民族构成的剧变,这主要是欧洲人在澳大利亚的殖民扩张导致的,故排除D项。

15.C 根据材料可知,19世纪英国大众所阅读的多是科学知识,且读者多为中产阶级和工人阶级,这有利于提高下层民众的是工业革命发展带来的社会经济、文化转型,故排除A项;材料不涉及印刷术的发展情况,且“革命性突破”与当时史实不符,故排除B项;大众阅读兴起虽然在一定程度上削弱了社会各等级文化差异,但“消弭”的说法过于绝对,故排除D项。

16.D 根据材料可知,相较于传统陆上难民,海上难民需要面对更加复杂的生存威胁,而21世纪以来,海上难民群体却不断增加,国际社会也未能显著降低其风险,这反映出当今国际难民救助和安置机制存在缺陷,亟需完善,故D项正确。海上难民多使用简陋的船只,使得其在偷渡过程中面临更为严峻的威胁,故排除A项;材料反映的是难民问题的加剧和国际缺乏完善的救助和安置机制,与难民问题形成的原因无关,故排除B项;西方移民政策收紧会增加海上难民群体数量,但这与材料主旨无关,故排除C项。

17.(1)历史背景:东南沿海具有海外移民的先例;鸦片战争以来,自然经济加速解体;广东地区资源较为贫瘠,人地矛盾较冲击了传统乡土情怀的束缚;晚清政府对海外移民限制的放宽(晚清政府海外移民政策的被迫调整)。(6分,任答三点即可)

(2)差异:来源地由广东农村扩展至亚洲华人世界;由农民为主转向高素质人才为主;由仅从事低端行业转向高技术产业;男女比例由失衡走向平衡;目的地由美国西部为主向全美范围扩展。(6分,任答三点,言之有理即可)共同影响:促任答两点,言之有理即可)

18.(1)原因:新航路开辟后东西方文化交流的深化;18世纪欧洲“中国热”的出现;欧洲知识分子的本土化改造和推广;《赵氏孤儿》迎合了启蒙运动的思想内核。(6分,任答三点,言之有理即可)

(2)示例:

观点:18世纪《赵氏孤儿》的传播既促进了中西文化交流,又暴露出欧洲中心主义的解读偏见。(1分)

阐述:18世纪以来,传教士马若瑟将《赵氏孤儿》译成欧洲语言,使中国戏曲文化和“义”“孝”等儒家文化在西方得以进一步传播。1755年伏尔泰的改编版融合中西戏剧形式,进一步推动了中西文化的交流碰撞,但其将复杂儒家思想与现实存在巨大差距时,不是反思自身解读的局限,而是质疑耶稣会士的诚信。(4分)

总之,《赵氏孤儿》在海外传播的历程既照见不同文明相互理解的真诚努力,又折射出前殖民时代的知识权力结构。(1分)

(也可从“东西方文化交流的双重影响”等角度阐述;“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

19.(1)原因:城邦制度与殖民扩张的需求;理想城邦思想的推动;城市功能的转变;希腊化时代的文化传播。(6分,任答三点,言之有理即可)

(2)特征:古典复兴与技术革新相结合(继承传统与意识创新);功能多元化;权力象征化;具有一定人文主义色彩。

(4分,任答两点,言之有理即可)意义:推动了意大利城市建筑与艺术的发展;促进了文艺复兴运动的深化;有利于改善市民生活;强化了君主的权威;为后世城市规划提供了借鉴。(4分,任答两点,言之有理即可)

20.示例一:

论题:劳动方式的革命性突破是人类文明形态跃升的根本动力。(2分)

阐述:距今约1万年前,磨制石器与动植物驯化技术的突破,使人类从采集渔猎转向定居农业。两河流域的轮耕期人类文明的发展。18世纪,瓦特改良蒸汽机突破动力瓶颈,掀起了工业革命,不仅使人类首次突破有机能源限制,创术为核心的第三次科技革命爆发,电子计算机的出现和发展大大提升了人类社会分析和处理信息的能力,推动了社会信息化发展。这不仅催生了电子商务平台、移动支付、物流配送等新的商业经营模式,便捷了人们的日常生活,还推动了跨国合作、全球供应链等商业模式的发展,加速了全球化的进程。(8分)

总之,从青铜犁铧到计算机,劳动方式的每次革命都遵循“技术突破一效率跃升一组织重构一文明转型”的演进逻辑,并推动人类文明向更高层级的形态发展。(2分)示例二:

论题:工业革命促进了现代文明的诞生。(2分)

阐述:18世纪后期,瓦特改良的蒸汽机使人类劳动突破自然动力的限制,推动了社会经济水平的快速提高。更为深远的是,工业革命催生了现代文明的核心特征:标准化生产培育了精确守时的观念,铁路时刻表的确立使全球首次步入统一的时间体系;工厂制度打破了传统的人身依附关系,契约精神成为社会运行的基石;城市化进程加速知识传播,曼彻斯特等新兴工业城市成为思想创新的温床。

然而,现代文明也面临新的挑战。1842年英国《童工调查报告》揭露了早期工业化的人道代价,伦敦雾霾事件则警示了发展与环境的矛盾。这些问题的出现,促使现代文明不断自我修正和完善。(8分)

总之,这场以机械化生产为标志的伟大变革,不仅彻底改变了人类的物质生产方式,更重塑了整个社会的文明形态。(2分)

(其他参考角度:能源利用方式的变革塑造不同文明形态;劳动组织形式的变迁重构文明社会结构;劳动方式差异影响区域文明的形态/农耕文明和海洋文明;劳动分工细化程度是文明复杂化的标尺;绿色劳动转型引领生态文明建设等。“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

历史试题

考生注意:

1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:选择性必修2+选择性必修3第一至三单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.孔子主张“仁”与“礼”的贯通以实现人与社会的和谐;孟子将“仁”与“礼”内化为“四端之心”,并倡导“仁政”思想;荀子则将“仁”与“礼”外化为“礼法刑政”,强调礼的治国功能。这反映了先秦儒学

A.核心思想发生根本性转变 B.伦理道德与政治功能并重发展

C.政治服务属性的逐渐增强 D.伦理价值逐渐让位于政治功能

2.北宋张载在《正蒙》中提出“太虚即气”的宇宙论,吸收佛学“法界缘起”思维架构的同时,也批判了其“以山河大地为见病”的唯心观。南宋陆九渊发展“心即理”学说,在方法论上借鉴了禅宗“明心见性”的直觉体悟,但始终坚持儒家伦理本位。这表明

A.异质文化交流助推儒学理念的革新 B.儒释思想在宋朝实现了完全融合

C.佛教哲学成为儒学发展的主导力量 D.理学突破了传统儒学的理论框架

3.粤剧是形成于明清时期、具有浓郁岭南风格的剧种,同时也呈现出一种“大杂烩”的特征。在粤剧唱腔中,既能听到江西弋阳腔的高亢激越,也能听到陕西秦腔的悲壮苍凉,还能听到江南昆曲的典雅婉转。粤剧的形成和发展可用于说明当时

A.农耕文明扩展导致地域艺术形式趋同 B.人口迁移推动多元文化碰撞与交融

C.海上丝绸之路促进中外戏剧艺术交流 D.中央集权加强催生文化大一统格局

4.下表为清朝部分地方志中关于玉米的记载。这主要反映出新物种的传播

内容 出处

田间作息无间且晚,以余力竭之于山,茶、桐、杉、竹及靛、薯、玉蜀黍 《玉山县志》

苞芦即俗呼玉米者······太和人佃山种以为食 《鄱阳县志》

凡土司之新辟者,省民率挈孥入居,垦山为陇,列植相望 《沅州府志》

A.解决了社会人地矛盾的问题 B.改变了社会农作物的种植结构

C.促进了农业地理空间的拓展 D.加速了农业商品化进一步发展

5.典当行的主要业务是“以物质钱”,至清朝中后期逐渐涉及存款和钱票业务。乾隆嘉庆年间,晋商在长江各埠设立四五百家典当行,均发行纸币用于存款生息;每家典当行资本仅四五万,但上架资金达二十余万。这反映了当时

A.高利贷资本的急剧膨胀 B.社会金融秩序呈混乱趋势

C.资本主义萌芽开始出现 D.商业资本向金融领域渗透

6.下表为1912、1925、1935年天津路网和公交线网长度统计情况(单位:千米)。由此可知,当时

时间 路网 公交线网

总体 租界 华界 总体 租界 华界

1912年 230.1 145.3 84.8 13.2 6.5 6.7

1925年 236.4 157.3 79.1 28.5 17.1 11.4

1935年 275.9 179.5 96.4 33.4 20.6 12.8

注:华界包括老城厢、南市、河北新区

A.半殖民地属性制约了城市的均衡发展

B.民族工业发展推动市政建设的现代化

C.租界基础设施建设始终占据主导地位

D.市民生活水平呈现出持续改善的趋势

7.有学者指出,民初上海存在三种医疗观念:一是相信中医,排斥或不知道西医;二是相信西医而排斥中医;三是并不明确区别中医和西医,而是依据不同的病况采取不同的措施。其中第三种类型在上海最为普遍。这一现象

A.反映出近代社会医疗观念薄弱 B.有利于完善中国近代医疗体系

C.映射了中西医理论融汇的趋势 D.表明中西医社会地位发生逆转

8.1918年,李大钊在《东西文明根本之异点》中写道:“由今言之,东洋文明既衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下,为救世界之危机,非有第三新文明之崛起,不足以渡此危崖。俄罗斯之文明诚足以当媒介东西之任,然欲得东西文明真正之调和,则终非二种文明本身之觉醒,万不为功。”这一言论

A.是对国内外形势变迁的理性思考 B.主张全盘接受西方的物质文明

C.旨在推动中西方文化的相互调和 D.表明近代救亡图存道路已转向

9.下表为1919年时人统计的一天中进入上海公共租界中心商业区的单程车辆与行人数量。该表可用于说明当时

类别 行人(人) 马车(辆) 人力车(辆) 自行车(辆) 手推车(辆) 电车(辆) 汽车(辆) 卡车(辆) 牲畜(头)

数量 1 455 500 3 200 66 100 2 600 11 200 1 560 5 100 870 360

A.崇洋风气影响社会交通方式的变革 B.近代上海社会转型动力严重不足

C.城市生活已呈现一定的现代化特征 D.西方工业技术影响近代城市规划

10.下面为古埃及不同时期《亡灵书》中关于“天堂”的插画,都描绘了死者礼拜神衹后,泛舟来到“天堂”,并在天堂里劳作、生活,最后用自己的劳动成果祭奠神灵。由此可推知,古埃及

A.宗教思想决定社会日常生活 B.与亚欧地区文明存在一定交流

C.国家统一管理社会经济活动 D.农业经济在社会占据重要地位

11.中世纪前中期,西欧英雄史诗中的主角们虽承继了古希腊一罗马英雄们的勇武善战、威力无比的品格,也摒弃了个性主义特征,使其更符合希伯来(犹太)式英雄的品格,即忠君爱国、自我克制和民族责任。这反映了

A.市民阶级兴起影响世俗文化的发展 B.宗教伦理对文学创作具有一定影响

C.希伯来文化是西欧文化的核心来源 D.民族国家形成过程中集体意识强化

12.13世纪日本镰仓时代,幕府执权北条泰时以“仆忠主,子孝亲,妻从夫”的道德价值观为基础,主持制定了武家社会的第一部成文法《御成败式目》,其中规定:武士家族中成年子嗣对幕府尽忠却未从父母那里得到领地时,应以嫡子领有土地的五分之一予以补偿。这实质上反映出镰仓幕府

A.注重强化封建统治的社会秩序 B.重视培养忠义和孝行的社会风气

C.善于学习和发展外来优秀文化 D.开始将儒学立为社会的主流思想

13.16世纪以前,糖在欧洲多被当作药品及奢侈品;17世纪下半叶,随着咖啡馆的扩张,糖成为贵族和绅士日常生活中不可或缺的“甜味剂”;至19世纪,糖配咖啡/红茶的消费习惯逐渐大众化,甚至连囚犯都能时常喝到加糖的咖啡/红茶。这一变化实质上反映了

A.工业革命推动社会物质生产的绝对主导作用

B.启蒙思想对传统等级消费观念的全面瓦解

C.跨大西洋奴隶制与种植园经济的结构性联系

D.世界市场形成中“生产-消费”链条的增多

14.下面为1700、1891和1947年澳大利亚民族构成统计表。据该表信息可推知

民族出身 1700年 1891年 1947年

人数(千人) % 人数(千人) % 人数(千人) %

欧洲人 0 0 3 090 94.2 7 602 98.6

土著民族 300 100 111 3.4 59 0.8

其他人(华人等) 0 0 79 2.4 48 0.6

合计 300 100.0 3 280 100.0 7 709 100.0

A.华人与白人民族矛盾渐成主要矛盾

B.殖民及移民政策影响社会人口结构变化

C.澳大利亚民族文化多样性日益加深

D.工业化是当地民族构成持续剧变的主因

15.19世纪是英国大众阅读全面兴起的时代,其标志性事件是1827年由实用知识传播协会推出的“实用知识文库”。该文库聚焦科学主题,并邀请知名科学家撰写;由于价格低廉、知识广博,吸引了以中产阶级、工人阶级为主的广大读者群体。由此可知,英国大众阅读的兴起

A.根源于启蒙运动影响的扩散 B.得益于印刷技术的革命性突破

C.迎合了工业社会发展的需要 D.反映了社会等级差异逐渐消弭

16.海上难民是以船运方式从原籍国前往收容国或庇护国的难民群体,其面临的威胁包括海上事故、人口贩卖及系统性剥削。21世纪以来,海上难民问题持续恶化,群体规模在2010年后不降反增,而国际社会未能显著降低其风险。这一现象深刻反映了

A.造船技术发展降低了国际人口流动的门槛

B.地缘政治冲突加剧了难民流动压力

C.西方移民政策收紧迫使难民选择危险路径

D.国际难民救助与安置机制亟待完善

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

19世纪50年代,中国出现向美国移民的浪潮。据美国移民局统计,人数由1850年的450余人增至1880年的超10万人。美国学者柯立芝指出:“尽管广东人口稠密,一贫如洗,但法律宗教和家庭的纽带依然把农民禁锢在生身之地。只是为兵燹所迫,再碰上加利福尼亚黄金和美妙的工业发展机会的诱惑,才能使30余万广东破产农民在33年(1849~1882年)的自由移民中,选择离开故土来到太平洋彼岸。”移民初期多从事采矿业,1865~1869年约1.2万华工(占工人总数80%)参与中央太平洋铁路建设;19世纪后期,华人逐渐主导西部农业、手工业和服务业(如餐馆、洗衣店等)。

-摘编自武乐堂《试论近代华人向美国移民高潮的出现及其原因》

材料二

1965年,美国《移民与国籍法》中废除了种族配额制,华人移民数量激增。新移民主要来自台湾、香港、中国大陆及东南亚城市,60%以上具有高等教育学历。纽约取代洛杉矶成为最大华人聚居地,东部城市华人数量年均增长15%。至1980年,华人男女比例达1:1。除传统服务业外,新移民逐渐主导美国服装产业,并涌现出丁肇中(诺贝尔物理学奖)、李远哲(诺贝尔化学奖)、王赣骏(第一位华裔太空人)、贝聿铭(著名建筑师)等专业技术人才;美国三大汽车公司、波音公司、杜邦化学公司等公司中,华人留学生的入职人数也愈来愈高。

-摘编自李其荣《1965年以来美国华人新移民的特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国出现向美国移民浪潮的历史背景。(6分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,比较19世纪中后期与20世纪中后期移民潮的差异,并简述二者的共同影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

元杂剧《赵氏孤儿》作为中国儒家忠义文化的典范,于1735年由法国耶稣会士马若瑟首次译入杜赫德主编的《中华帝国全志》。18世纪中后期,该剧在欧洲引发改编热潮,其中以伏尔泰1755年创作的《中国孤儿》最具影响力。伏尔泰的改编呈现三大特点:一、形式改造:严格遵循西方“三一律”戏剧规范,将原剧数十年的故事压缩在一天内完成;二、主题重构:将“忠义复仇”转化为“文明战胜野蛮”的启蒙寓言,副标题刻意强调“孔子学说五幕剧”;三、文化嫁接:虚构成吉思汗被中原文明感化的结局,服务于批判欧洲专制的现实目的。这种改编虽推动了该剧在欧洲的传播,但也造成深层文化误读:一方面,耶稣会士构建的“理想化中国”受到质疑;另一方面,伏尔泰式的功利性解读,使中国形象逐渐从“道德乌托邦”向“被改造对象”转变。

-摘编自刘艳春等《<赵氏孤儿>在海外的传播及影响》

(1)根据材料并结合所学知识,分析18世纪《赵氏孤儿》在欧洲广为流传的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“《赵氏孤儿》在海外传播”的认识。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

古希腊殖民时代,新殖民城市多由几条主要街道组成,另有几十条与之垂直或平行的街道将城市划分成几何状街区。公元前5世纪,在希腊本土思想家对理想城邦的想象与对最优政体追求的推动下,米利都人希波达姆斯式开启了对雅典城邦的“棋盘式”改造,“希波达姆斯”因此与“棋盘式城市”紧密结合。这种以市场为中心,市内建筑规格一致并呈棋盘状分布的设计虽然降低了城市防御能力,但让人们可以通过四通八达的街道从任何地方进入或离开市场。公元前4世纪以后,塞萨洛尼基、亚历山大里亚、安条克、塞琉西亚等城市都是按照希波达姆斯式布局建设的。

-摘编自刘峰《建构“理想国”:古代希腊城邦制度与城市规划的兴起和发展》材料二

15世纪初,古罗马建筑著作相继被发现,使意大利城市规划出现对称和比例的意识,并在与透视法的结合中,确立了近代城市空间中建筑之间的特定比例。城市不只有居住功能,审美、娱乐和休闲功能也逐渐被人们所重视。由此,意大利开始出现针对旧有城市改造和新城建设的新理论,即“理想城市”。当时意大利君主们也大力赞助新的城市规划著作,并热衷于建设“理想城市”。这些城市规划理念和新的城市建设实践,不仅使城市道路变得宽阔整齐,还使大型广场被开辟出来,只不过开辟广场的主角由原来市政厅变成了宫殿。这也使宫殿在较远的距离被观看时显得更加壮观。

-摘编自朱明《意大利文艺复兴时期的理想城市及其兴起背景》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“希波达姆斯式城市”兴起和发展的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括15世纪意大利“理想城市”的特征,并简述其意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

马克思曾指出:一种文明是什么样的,“不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产”。由此可见,文明形态演进与作为核心和基础的物质性力量-人的劳动及其方式的变革联系密切。对此,可以说,作为人类文明重要表征的劳动方式,不仅是人类文明的测量器、指示器,更是人类文明的变革器、加速器。

-摘编自付秀荣《劳动方式转型与人类文明形态变革》

根据材料并结合所学知识,围绕“劳动方式与人类文明”自拟一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑严密,表述成文。)

山西2024~2025学年高二年级4月份期中调研测试·历史

参考答案、解析及评分细则

1.C根据材料并结合所学知识可知,孔子的儒学强调“仁”与“礼”的伦理价值;孟子提出“仁政”为统治者提供治国方案,强化了儒学的政治服务性;荀子将礼法制度化,直接服务于国家治理,儒学的政治属性显著增强,故C项正确。从孔子强调的是儒学从伦理到政治的渐进侧重,而非“并重”,故排除B项;儒家政治功能始终以伦理为基础(如荀子“礼”包含道德教化),二者未割裂,其政治功能未超越伦理价值,故排除D项。

2.A 根据材料可知,张载和陆九渊都吸收了佛教中的优秀思想,并内化为各自儒学思想的一部分,推动了儒学的发展,这但儒释冲突仍然存在,“完全融合”的说法有误,故排除B项;宋朝儒学仍立足于传统儒学思想,佛教思想只是其补充,“主导力量”的说法过于夸大,故排除C项;理学思想始终立足于传统儒学的框架内,故排除D项。

3.B 根据材料可知,产生于明清时期的粤剧,虽然具有浓郁的岭南风格,但也呈现出中国其他地区传统戏剧的部分特征,并形成了现今的粤剧,故B项正确。“趋同”的表述有误,粤剧虽然拥有其他地区戏剧的部分特色,但其主要风格仍属于岭南地区,与其他剧种大有不同,故排除A项;材料反映的是中国内部人口迁移引发的多元戏曲交融发展,与海上丝绸之路和外国戏剧无关,故排除C项;材料反映的是多元文化交融促进了地区文化的发展,与“文化大一统”无关,故排除D项。

4.C 根据材料并结合所学知识可知,美洲作物的传播突破了传统农业生产的地理限制,使山地也成为农业生产的重要资源,即推动了农业地理空间的拓展,故C项正确。“解决了”的说法过于夸大,人地矛盾伴随着清朝整个社会,并呈现愈演愈从得知,故排除B项;仅从材料无法得知当时农民种植玉米是否用于售卖,即与农业商品化无关,故排除D项。

5.D根据材料并结合所学知识可知,晋商本质是商业集团,他们开设典当行并将其业务由抵押借贷发展为存贷、发钞等业务,反映了商业资本对金融领域的渗透和拓展,故D项正确。材料反映的是中国早期金融服务业的发展,与高利贷无项;明朝中后期,资本主义萌芽已经出现,故排除C项。

6.A 根据材料可知,1912~1935年天津市路网和公交线网建设总体上呈现租界比华界发展更快的状况,结合近代中国半殖民地半封建的社会现实可知,这反映出半殖民地属性对天津城市均衡发展的限制作用,故A项正确。材料不涉及时天津市基础设施建设的发展情况,但市民生活水平受到收入、消费等因素的共同影响,无法得知其生活水平的具体情况,故排除D项。

7.B 根据材料可知,民初上海虽然存在只相信中医、只相信西医和对中医与西医只相信其疗效的三种医疗观念,但第三种医疗观念最为普遍,这反映出当时上海对中医和西医持一种较为开明的态度,这有利于中医和西医在上海的共存和良性竞争,进而推动中国医疗体系的发展完善,故B项正确。材料反映出近代中国社会转型期新旧并存的医疗观,与“医疗观念薄弱”无关,故排除A项;材料反映的是近代上海社会对待中西医的包容态度,与“中西医理论融汇”无关,故排除C项;材料中第三种医疗观反映的是实用主义的医疗观,不涉及中西医地位的变化,故排除D项。

8.A 根据材料并结合所学知识可知,第一次世界大战及俄国十月革命后,李大钊发文指出,当今以中国为代表的东方文供了“媒介”,并强调只有东西文明的相互调和,东西方社会才能更好地发展,这一言论跳出了当时的“全盘西化论”和“国粹主义保守论”的机械思维,是结合国内外形势变迁的理性思考,故A项正确。李大钊反对“全盘西化论”和“国粹主义保守论”的机械思维,故排除B项;李大钊这一言论旨在寻找新的救亡图存道路,故排除C项;五四运动后,我国救亡图存道路发生转向,故排除D项。

9.C根据材料可知,1919年进入上海公共租界中心商业区的单程车辆中有众多西方工业革命时期出现的新式交通工具,如电车、汽车、卡车等,这反映出近代西方物质文明对上海城市发展的深刻影响,故C项正确。材料反映的是近代西国社会近代化发展程度较低导致的,并不代表上海近代化转型动力不足,故排除B项;材料反映的是上海交通的近代化发展,与城市具体规划无关,故排除D项。

10.D 根据材料可知,在古埃及《亡灵书》中插画所描绘的“天堂”,人们依旧从事着农耕活动,并用农耕劳动的成果祭拜神灵,这反映出古埃及社会宗教信仰和农业生产在社会生活中的重要地位,故D项正确。“决定”的说法过于绝对化,故区文明的内容,故排除B项;材料反映的是宗教信仰与农耕活动的重要地位,与国家政权对社会经济活动的干预无关,故排除C项。

11.B 根据材料“希伯来(犹太)式英雄的品格,即忠君爱国、自我克制和民族责任”并结合所学知识可知,中世纪西欧吸收对文学创作的影响,故B项正确。市民阶层兴起是西欧中世纪后期的现象,与材料时间不符,故排除A项;中世纪西欧文化既承继了古希腊、罗马文化,又深受日耳曼等民族文化的影响,此外还受犹太教的深刻影响,C项“核心来源”的说法与史实相悖,故排除;材料反映的是基督教对社会的影响,与民族国家无关,且西欧近代民族国家形成于中世纪晚期,故排除D项。

12.A 根据材料可知,日本镰仓幕府时期,幕府统治集团立足封建纲常伦理制定成律法,并将其中的忠君思想拔高到最高会,故排除B项;《御成败式目》吸收借鉴了儒家纲常伦理,体现了日本统治集团善于学习和发展外来文化,但这并非该教思想,成为后世日本的主流思想,故排除D项。

13.D 根据材料并结合所学知识可知,新航路开辟后,欧洲殖民者通过在美洲发展甘蔗种植园逐渐扩大全球蔗糖贸易,使得欧洲糖的消费逐渐大众化,即美洲甘蔗种植园(生产端)、奴隶劳动、三角贸易(流通端)、欧洲大众消费需求(消费端)共同构成全球性经济链条,故D项正确。18世纪中后期工业革命在英国爆发,但是糖的消费在17世纪下半叶已出现转变,故排除A项;材料主要源于资本主义世界市场发展推动糖的消费大众化,与启蒙思想无关,故排除B项;奴隶制和种植园经济虽是重要环节,但仅强调“结构性联系”未上升到全球市场维度,属于局部解释,故排除C项。

14.B 根据材料并结合所学知识可知,18世以前,澳大利亚主要由当地土著人构成;18世纪以后,随着欧洲殖民者发现并殖民澳大利亚,大量欧洲白人来此,不断压缩土著人口的生存空间,使白人成为当地主要民族构成;为开发澳大利亚,当地白人在劳动力市场上的竞争加剧,为构造以白人为核心的国家认同,澳大利亚开始收缩移民政策并实施排华法案变,故B项正确。仅从材料无法得知澳大利亚白人与华人的民族矛盾尖锐还是与土著群体的民族矛盾尖锐,二者都受到白人殖民统治的压迫,且材料不涉及与其他社会矛盾的对比,故排除A项;20世纪中叶,以华人为代表的其他族群人口在澳大利亚占比不断下降,白人占比不断提升,民族文化多样性无从体现,故排除C项;18世纪中后期,工业革命爆发,而18世纪初,澳大利亚就已发生民族构成的剧变,这主要是欧洲人在澳大利亚的殖民扩张导致的,故排除D项。

15.C 根据材料可知,19世纪英国大众所阅读的多是科学知识,且读者多为中产阶级和工人阶级,这有利于提高下层民众的是工业革命发展带来的社会经济、文化转型,故排除A项;材料不涉及印刷术的发展情况,且“革命性突破”与当时史实不符,故排除B项;大众阅读兴起虽然在一定程度上削弱了社会各等级文化差异,但“消弭”的说法过于绝对,故排除D项。

16.D 根据材料可知,相较于传统陆上难民,海上难民需要面对更加复杂的生存威胁,而21世纪以来,海上难民群体却不断增加,国际社会也未能显著降低其风险,这反映出当今国际难民救助和安置机制存在缺陷,亟需完善,故D项正确。海上难民多使用简陋的船只,使得其在偷渡过程中面临更为严峻的威胁,故排除A项;材料反映的是难民问题的加剧和国际缺乏完善的救助和安置机制,与难民问题形成的原因无关,故排除B项;西方移民政策收紧会增加海上难民群体数量,但这与材料主旨无关,故排除C项。

17.(1)历史背景:东南沿海具有海外移民的先例;鸦片战争以来,自然经济加速解体;广东地区资源较为贫瘠,人地矛盾较冲击了传统乡土情怀的束缚;晚清政府对海外移民限制的放宽(晚清政府海外移民政策的被迫调整)。(6分,任答三点即可)

(2)差异:来源地由广东农村扩展至亚洲华人世界;由农民为主转向高素质人才为主;由仅从事低端行业转向高技术产业;男女比例由失衡走向平衡;目的地由美国西部为主向全美范围扩展。(6分,任答三点,言之有理即可)共同影响:促任答两点,言之有理即可)

18.(1)原因:新航路开辟后东西方文化交流的深化;18世纪欧洲“中国热”的出现;欧洲知识分子的本土化改造和推广;《赵氏孤儿》迎合了启蒙运动的思想内核。(6分,任答三点,言之有理即可)

(2)示例:

观点:18世纪《赵氏孤儿》的传播既促进了中西文化交流,又暴露出欧洲中心主义的解读偏见。(1分)

阐述:18世纪以来,传教士马若瑟将《赵氏孤儿》译成欧洲语言,使中国戏曲文化和“义”“孝”等儒家文化在西方得以进一步传播。1755年伏尔泰的改编版融合中西戏剧形式,进一步推动了中西文化的交流碰撞,但其将复杂儒家思想与现实存在巨大差距时,不是反思自身解读的局限,而是质疑耶稣会士的诚信。(4分)

总之,《赵氏孤儿》在海外传播的历程既照见不同文明相互理解的真诚努力,又折射出前殖民时代的知识权力结构。(1分)

(也可从“东西方文化交流的双重影响”等角度阐述;“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

19.(1)原因:城邦制度与殖民扩张的需求;理想城邦思想的推动;城市功能的转变;希腊化时代的文化传播。(6分,任答三点,言之有理即可)

(2)特征:古典复兴与技术革新相结合(继承传统与意识创新);功能多元化;权力象征化;具有一定人文主义色彩。

(4分,任答两点,言之有理即可)意义:推动了意大利城市建筑与艺术的发展;促进了文艺复兴运动的深化;有利于改善市民生活;强化了君主的权威;为后世城市规划提供了借鉴。(4分,任答两点,言之有理即可)

20.示例一:

论题:劳动方式的革命性突破是人类文明形态跃升的根本动力。(2分)

阐述:距今约1万年前,磨制石器与动植物驯化技术的突破,使人类从采集渔猎转向定居农业。两河流域的轮耕期人类文明的发展。18世纪,瓦特改良蒸汽机突破动力瓶颈,掀起了工业革命,不仅使人类首次突破有机能源限制,创术为核心的第三次科技革命爆发,电子计算机的出现和发展大大提升了人类社会分析和处理信息的能力,推动了社会信息化发展。这不仅催生了电子商务平台、移动支付、物流配送等新的商业经营模式,便捷了人们的日常生活,还推动了跨国合作、全球供应链等商业模式的发展,加速了全球化的进程。(8分)

总之,从青铜犁铧到计算机,劳动方式的每次革命都遵循“技术突破一效率跃升一组织重构一文明转型”的演进逻辑,并推动人类文明向更高层级的形态发展。(2分)示例二:

论题:工业革命促进了现代文明的诞生。(2分)

阐述:18世纪后期,瓦特改良的蒸汽机使人类劳动突破自然动力的限制,推动了社会经济水平的快速提高。更为深远的是,工业革命催生了现代文明的核心特征:标准化生产培育了精确守时的观念,铁路时刻表的确立使全球首次步入统一的时间体系;工厂制度打破了传统的人身依附关系,契约精神成为社会运行的基石;城市化进程加速知识传播,曼彻斯特等新兴工业城市成为思想创新的温床。

然而,现代文明也面临新的挑战。1842年英国《童工调查报告》揭露了早期工业化的人道代价,伦敦雾霾事件则警示了发展与环境的矛盾。这些问题的出现,促使现代文明不断自我修正和完善。(8分)

总之,这场以机械化生产为标志的伟大变革,不仅彻底改变了人类的物质生产方式,更重塑了整个社会的文明形态。(2分)

(其他参考角度:能源利用方式的变革塑造不同文明形态;劳动组织形式的变迁重构文明社会结构;劳动方式差异影响区域文明的形态/农耕文明和海洋文明;劳动分工细化程度是文明复杂化的标尺;绿色劳动转型引领生态文明建设等。“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

同课章节目录