1.3.1 原子半径、元素的电离能及其变化规律 课件(共40张PPT)2024-2025学年高二化学鲁科版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 1.3.1 原子半径、元素的电离能及其变化规律 课件(共40张PPT)2024-2025学年高二化学鲁科版(2019)选择性必修2 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-27 14:07:59 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第三节 元素性质及其变化规律

第一课时 原子半径、元素的电离能及其变化规律

1892年后,瑞利和拉姆齐发现稀有气体氩,1898年,又发现了氪氖氙三种元素,1923年发现了氡,历经半个世纪,稀有气体家族才被全部确认。自从发现稀有气体后,人们在很长一段时间没有发现其化合物,因而,稀有气体被称为惰性气体,直到1962年巴特利特在实验室合成了第一种氙的化合物,迄今为止已经发现了稀有气体化合物已达上百种,所有稀有气体都能形成化合物。从这段科学史话中,你有什么感想?

人们对科学的认知是在不断的探索与实践或试验过程中完成的,这种认知并不是一成不变的,而是不断发展完善的也是无止境的。

1.了解原子半径的周期性变化,能用原子结构的知识解释主族元素原子半径周期性变化的原因。

2.了解原子电离能的周期性变化,联系核外电子排布和原子电离能的关系;3.了解电离能的定义及其内涵,认识主族元素电离能的变化规律,知道电离能与元素化合价的关系。

1.对比电离能与原子半径的变化规律,建立二者的逻辑关系。(宏观辨识与微观探析)

2.结合电离能在元素周期表中的变化规律,判断元素周期表中未知各元素的性质。(证据推理与模型认知)

体会课堂探究的乐趣,

汲取新知识的营养,

让我们一起 吧!

进

走

课

堂

在元素周期表中,随着原子序数的递增,元素基态原子的核外电子排布呈现周期性变化,元素的性质也呈现周期性变化。那么,元素哪些性质呈现周期性变化 元素性质周期性变化的本质是什么 如何运用元素周期表推测元素的基本性质

联想质疑

原子半径

原子的核外电子排布呈现周期性变化

元素的性质呈现周期性变化

化合价

得失电子能力

金属性和非金属性

一.原子半径及其变化规律

原子半径是如何测定的?

追根寻源

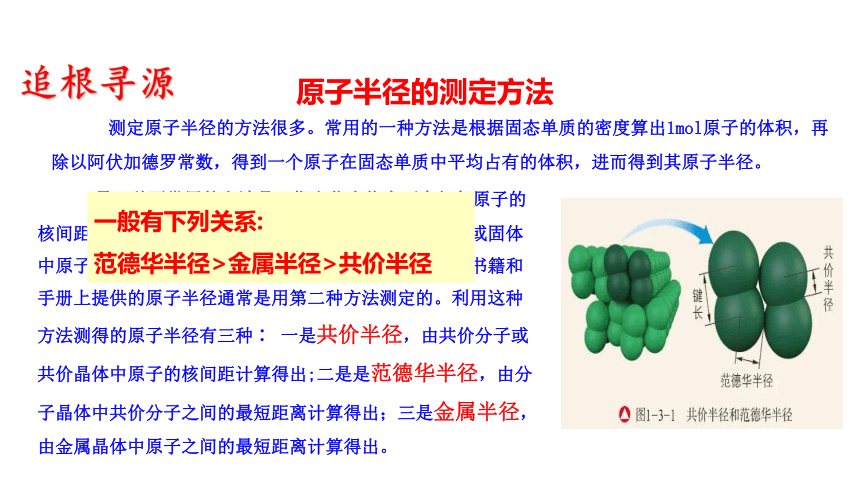

测定原子半径的方法很多。常用的一种方法是根据固态单质的密度算出1mol原子的体积,再除以阿伏加德罗常数,得到一个原子在固态单质中平均占有的体积,进而得到其原子半径。

原子半径的测定方法

另一种更常用的方法是,指定化合物中两个相邻原子的核间距为两个原子的半径之和,再通过实验来测定分子或固体中原子的核间距,从而求得相关原子的原子半径。有关书籍和手册上提供的原子半径通常是用第二种方法测定的。利用这种方法测得的原子半径有三种∶ 一是共价半径,由共价分子或共价晶体中原子的核间距计算得出;二是是范德华半径,由分子晶体中共价分子之间的最短距离计算得出;三是金属半径,由金属晶体中原子之间的最短距离计算得出。

一般有下列关系:

范德华半径>金属半径>共价半径

【观察思考】

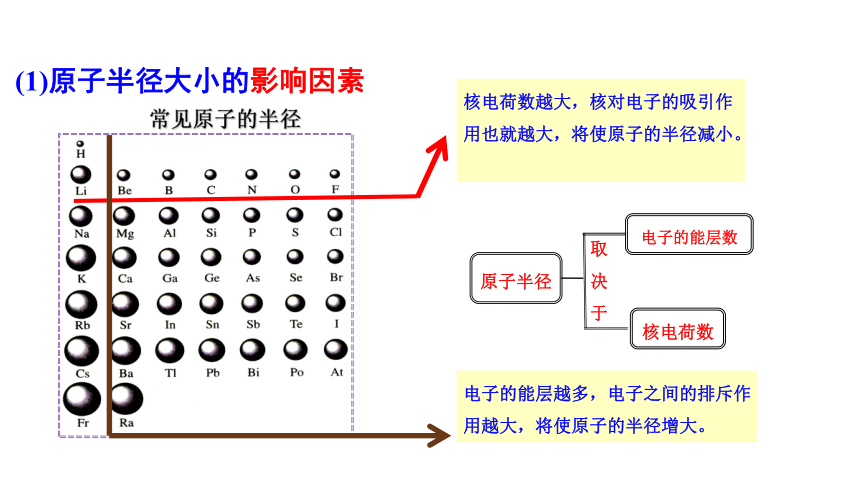

观察教材“元素的原子半径及相应的比例模型”,总结归纳元素的原子半径随着元素原子序数的递增呈现的周期性变化规律。

1.同周期元素自左至右原子半径变化规律

2.同主族元素自上至下原子半径变化规律

常见原子的半径

核电荷数越大,核对电子的吸引作用也就越大,将使原子的半径减小。

电子的能层越多,电子之间的排斥作用越大,将使原子的半径增大。

原子半径

电子的能层数

核电荷数

取决于

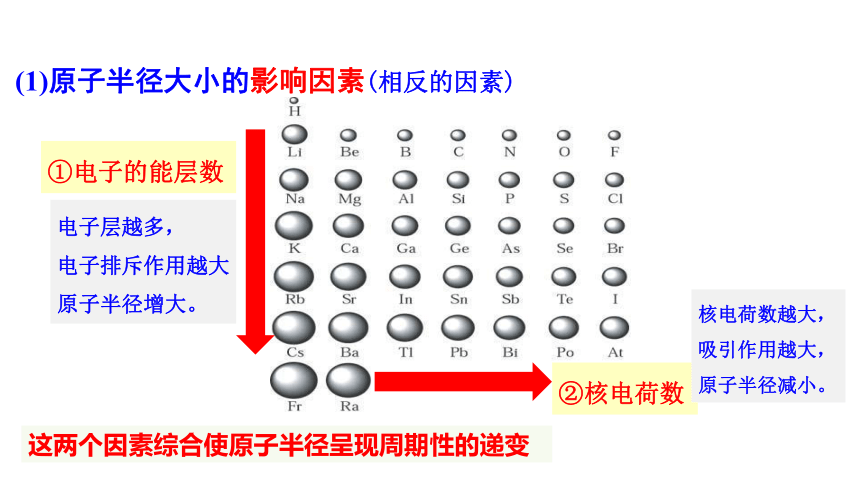

(1)原子半径大小的影响因素

①电子的能层数

这两个因素综合使原子半径呈现周期性的递变

(1)原子半径大小的影响因素(相反的因素)

电子层越多,

电子排斥作用越大

原子半径增大。

②核电荷数

核电荷数越大,

吸引作用越大,

原子半径减小。

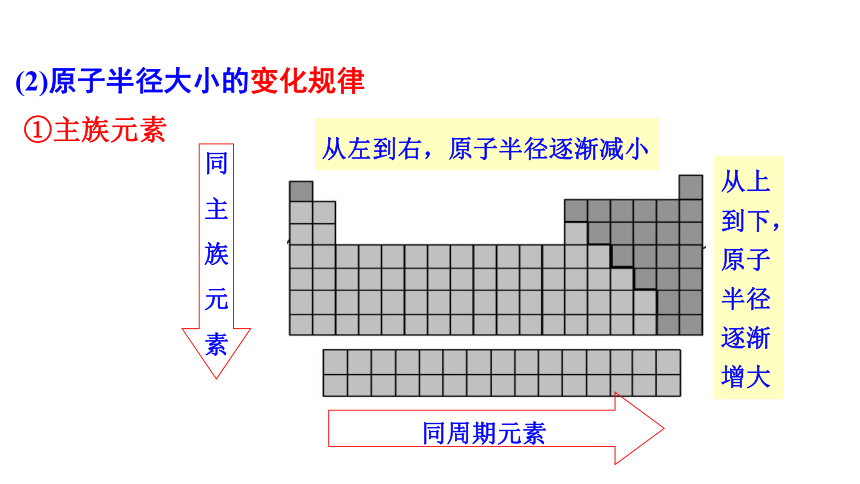

同主族元素

同周期元素

从上到下,原子半径逐渐增大

从左到右,原子半径逐渐减小

(2)原子半径大小的变化规律

①主族元素

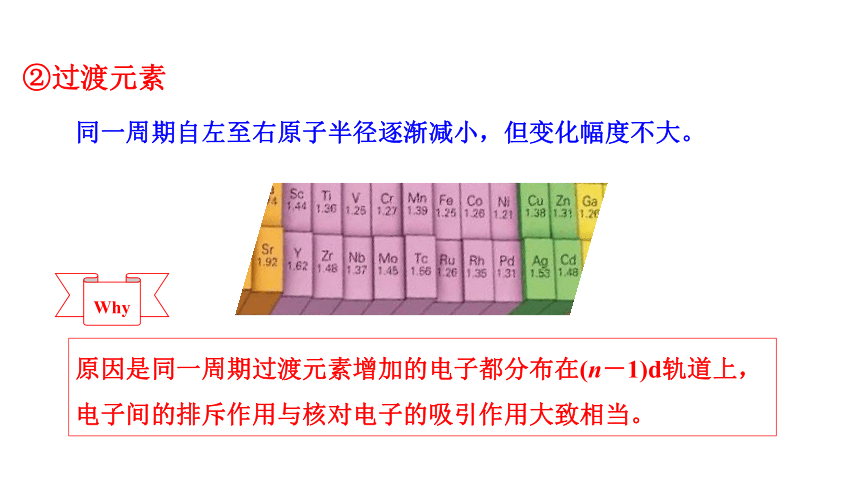

同一周期自左至右原子半径逐渐减小,但变化幅度不大。

原因是同一周期过渡元素增加的电子都分布在(n-1)d轨道上,电子间的排斥作用与核对电子的吸引作用大致相当。

②过渡元素

Why

原子半径

同周期

同主族

从左到右,随核电荷数增大,

原子半径 。

减小

从上到下,随电子的能层数增多,

原子半径 。

增大

2.原子半径递变规律

原子半径

取决于

电子的能层数

核电荷数

原子半径_____

越大

能层数越多

能层数相同

核电荷数越大

核对电子的引力也就越大

导致

原子半径_____

越小

1.原子半径的决定因素

3.粒子半径的比较方法(“三看法”)

电子的能层数

原子半径_____

越大

能层数越多

特例:rLi>rAl

核电荷数

能层数相同

原子半径_____

越大

核电荷数越小

①

②

核外电子数

原子半径_____

越大

核外电子数越多

核电荷数和能层数都相同

③

【总结归纳】

微粒半径大小的比较的探究

微粒特点 比较方法 实例

原子 同周期元素

同主族元素

一般原子

离

子 具有相同电子层结构

电子数和核电荷数均不同

同种元素的原子和离子

核电荷数越大,半径越小

核电荷数越大,半径越大

一般电子层数越多,半径越大

r(Na)>r(Mg)>r(Al)

r(Br)>r(Cl)>r(F)

r(S)>r(C)

核电荷数越大,半径越小

通过电子数或核电荷数相同的微粒作参照物

价态越高,半径越小

r(Na+)> r(Mg2+) > r(Al3+)

r(S2-)> r(O2-) >r(Al3+)

r(Fe)>r(Fe2+) >r(Fe3+),

r(H-)>r(H)> r(H+)

思考

元素周期表中元素原子得失电子能力呈现的递变规律是什么?如何利用原子半径和价电子数进行解释?

同周期自左至右元素原子得失电子

同主族自上至下元素原子得失电子

失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强

失电子能力逐渐增强

得电子能力逐渐减弱

位于元素周期表中金属与非金属元素分界线周围元素的原子获得或失去电子的能力都不强。

回顾思考

(1)比较元素失电子能力(金属性)强弱的方法有哪些?

(2)比较元素得电子能力(非金属性)强弱的方法有哪些?

单质与水或酸反应置换出氢气的难易程度

最高价氧化物对应水化合物碱性的强弱

单质与氢气反应的难易程度

形成气态氢化物的稳定性

最高价氧化物对应水化物酸性强弱

【归纳总结】

项目 同周期(从左→右) 同主族(从上→下)

原子核外电子排布 电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,1→7(第1周期1→2) 最外层电子数相同,

电子层数递增

原子半径 逐渐减小(0族除外) 逐渐增大

元素主要化合价 最高正价由+1→+7,

最低负价由-4→-1 最高正价=主族序数(氟、氧除外),

非金属最低负价=主族序数-8(氢除外)

原子得、失电子能力 得电子能力逐渐增强,

失电子能力逐渐减弱 得电子能力逐渐减弱,

失电子能力逐渐增强

元素金属性、非金属性 金属性逐渐减弱

非金属性逐渐增强 金属性逐渐增强

非金属性逐渐减弱

元素性质递变规律

为满足科学研究和生产实践的需要,对原子得失电子的能力仅有定性的分析往往是不够的,因此人们不断尝试寻找能定量地衡量或比较原子得失电子能力的方法。不过,在化学变化中伴随着不同原子核外电子之间的相互作用等复杂过程的发生,要想借助化学变化来确立定量描述某种原子得失电子能力的参数并不容易。请你充分发挥想象力,尝试找到解决这个问题的思路。

联想质疑

二.电离能

1.电离能(I)

①定义:

气态基态原子或气态基态离子失去一个电子所需要的最小能量叫做电离能。

②符号:I 单位:KJ/mol

M(g)= M+ (g) + e- I1(第一电离能)

M+(g)= M2+ (g) + e- I2(第二电离能)

M2+(g)= M3+ (g) + e- I3(第三电离能)

③表示式:

④电离能的意义:

表示气态原子失去电子难易程度的物理量。

①第一电离能(I1):元素原子失去一个电子的电离能,常用符号I1表示;

如:钠元素I1=496KJ/mol是指Na(g)= Na+(g)+e-时所需的最小能量为496KJ/mol。

含义:处于基态的气态原子失去一个电子,生成+1价气态阳离子所需的最小能量。

②第二电离能(I2):元素原子失去一个电子后,再失去一个电子

的电离能, 常用符号 I2表示;

③第三电离能(I3):......

2.逐级电离能

同一原子的各级电离能之间存在如下关系:I1电离能越小,表示在气态时该元素的原子(或离子)越容易失去电子;

电离能越大,表示在气态时该元素的原子(或离子)越难失去电子。

通常运用电离能数值来判断金属元素的原子在气态时失去电子的难易程度。

3.电离能含义及应用

Li、Mg的电离能数据

元素 I1 KJ/mol I2 KJ/mol I3 KJ/mol

Li 520 7295 11815

Mg 738 1451 7733

【交流讨论】

为什么锂元素易形成Li+,而不易形成Li2+;镁元素易形成Mg2+,而不易形成Mg3+?

Li原子最外层一个电子,第一电离能小,容易失去,第二电离能为次外层电子不易失去;

Mg原子最多外层两个电子,第一和第二电离能远大于此外层的第三电离能,易失去两个电子。

当相邻逐级电离能突然变大时,说明其电子层发生变化,即同一电子层中电离能相近,不同电子层中电离能有很大的差距。

观察图1-3-4,请你说明元素的第一电离能随着元素原子序数的递增呈现怎样的变化规律,并从原子结构的角度加以解释。

【观察思考】

同周期元素电离能变化规律?

同主族元素电离能变化规律?

4.电离能的变化规律

(1)同一周期的元素,碱金属元素的第一电离能最小,稀有气体元素的第一电离能最大;

(2)从左到右,元素的第一电离能在总体上呈现从小到大的变化趋势,表示元素原子越来越难失去电子。

(3)同主族元素,自上而下第一电离能逐渐减小,表明自上而下原子越来越容易失去电子。

(4)过渡元素的第一电离能的变化不太规则,对同一周期的元素而言,总体上随元素原子序数的增加第一电离能从左到右略有增加。

4.电离能的变化规律

⑴核电荷数

⑵原子半径

⑶电子层结构:稳定的8电子结构(同周期末层)电离能最大。

5.影响电离能大小因素

电子层数相同,

核电荷数越多

半径

越小

核对外层电子

吸引力越大

越不易

失去电子

电离能

越大

同族原子

半径越大

原子核对外层

电子的引力越小

越易失

去电子

电离能越小

He

Ne

Ar

H

Li

Na

Be

B

C

N

O

F

Mg

Al

Si

P

S

Cl

短周期元素的第一电离能

在第二周期中Be和N元素及第三周期中Mg和P的第一电离能大于相邻的元素的第一电离能。为什么?

(1)所失电子的能级:

能量:3s2 < 3p1

(2)价层电子排布:

全空、半满、全满

状态更稳定,所需能量高。

【交流讨论】

⑶利用逐级电离能判断化合价,判断原子失去电子的数目或形成的阳离子的电荷。

如K: I1 I2<I3 ,表明K原子容易失去一个电子形成+1价阳离子。

⑴确定核外电子排布。

如Li:I1 I2<I3,表明Li核外3个电子排布K、L层,最外层只1个电子。

⑵判断元素性质强弱或判断金属原子在气态时失电子的难易程度。I1 越大,元素非金属性越强;I1 越小,元素金属性越强。

6.电离能的应用

原子的第一电离能与元素性质有何关联?

电离能越小,表示在气态时该原子失去电子越 ,即元素的_____性越强;

电离能越大,表明在气态时该原子失去电子 ,即元素的________性越弱。

容易

越难

金属

金属

【交流讨论】

金属活动性顺序为K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe、Sn、Pb、(H)、Cu、Hg、Ag、 Pt、Au。该顺序表示从K 到 Au,在水溶液中金属单质中的原子失去电子越来越困难。金属元素的电离能是指金属元素原子(或离子)在气态时失去电子成为气态阳离子的能力,它是金属元素原子(或离子 )在气态时活泼性的量度。

因为金属活动性顺序与电离能所对应的条件不同,所以二者不可能完全一致。例如,钠元素的第一电离能为 496 kJ·mol-1,钙元素的第一电离能和第二电离能分别为 590 kJ·mol-1、 1145 kJ·mol-1,表明气态钠原子比气态钙原子更容易失去电子,更加活泼。但是,因为 Ca2+形成水合离子时放出的能量(1653kJ·mol-1)远比Na+形成水合离子时放出的能量(405kJ·mol-1)多,所以在水溶液里钙原子比钠原子更容易失去电子,即在金属活动性顺序中钙排在钠的前面。由此可以看出,我们用某种规律分析问题时一定要注意具体条件。

追根寻源

金属的活动性顺序与金属元素电离能的大小顺序为什么不一致

电子亲和能反映的是气态原子结合电子的难易程度。元素的气态原子(或离子)获得一个电子所放出的能量称为电子亲和能,单位为kJ·mol-1。习惯上规定,体系放出能量时电子亲和能为正,体系吸收能量时电子亲和能为负。

电子亲和能的大小反映了气态原子获得电子成为气态阴离子的难易程度。无论在同一周期中还是在同一族中,电子亲和能没有表现出简单的变化规律。此外,电子亲和能的数据不易测定,准确性较差,来自不同文献的数据往往不同,因此电子亲和能的应用远不如电离能广泛。

拓展视野

部分元素的第一电子亲和能

原子半径及其变化规律

同周期自左至右半径依次减小

同主族自上至下半径依次增大

得电子能力逐渐增强

失电子能力逐渐减弱

得电子能力逐渐减弱

失电子能力逐渐增强

原子核对逐渐外层电子吸引力增强

原子核对外层电子吸引力逐渐减弱

电离能

定义

应用

变化规律

气态基态原子或气态基态离子失去一个电子所需要的最小能量称为电离能

同一周期从左到右,电离能有逐渐增大趋势,有起伏。

同一主族从上到下,电离能逐渐减小。

过渡元素的第一电离能的变化不太规则

判断金属元素的原子在气态时失去电子的难易程度

1、下列原子的价电子排布中,对应的第一电离能最大的是( ) A.3s23p1 B.3s23p2 C.3s23p3 D.3s23p4

C

2、有一种元素的逐级电离能数据如下:

电离能 I1 I2 I3 I4 ……

kJ·mol-1 578 1817 2745 11578 ……

当它与氯气反应时最可能生成的阳离子是( )

A.X+ B.X2+ C.X3+ D.X4+

C

A

3、下列叙述正确的是( )

A.第三周期所含元素中,钠的第一电离能最小

B.铝的第一电离能比镁的第一电离能大

C.在所有元素中,氟的第一电离能最大

D.钾的第一电离能比镁的第一电离能大

根据表中所列数据的判断错误的是( )

A.元素X是第ⅠA族的元素

B.元素Y的常见化合价是+3

C.元素X与O形成化合物时,化学式可能是X2O2

D.若元素Y处于第三周期,它可与冷水剧烈反应

元素 I1 I2 I3 I4

X 496 4 562 6 912 9 543

Y 578 1 817 2 745 11 575

D

4.下表中:X、Y是主族元素,I为电离能,单位是kJ·mol-1。

5.已知An+、B(n+1)+、Cn-、D(n+1)-都具有相同的电子层结构,则

A、B、C、D的原子半径由大到小的顺序是______________________,

离子半径由大到小的顺序是__________________________,

原子序数由大到小的顺序是________________________。

A>B>D>C

D>C>A>B

B>A>C>D

6.运用元素周期律,判断下列语句,其中正确的是 。

①碱金属单质的熔点随原子序数的增大而降低

②砹(At)是ⅦA族,其氢化物的稳定性小于HCl

③根据同周期元素的失电子能力变化趋势,推出Al的金属性比Mg大

④第2周期非金属元素的气态氢化物溶于水后,水溶液均为酸性

⑤铊(Tl)与铝同主族,其单质既能与盐酸反应,又能与氢氧化钠溶液反应

⑥若X+和Y2-的核外电子层结构相同,则原子序数:X>Y

①②⑥

第三节 元素性质及其变化规律

第一课时 原子半径、元素的电离能及其变化规律

1892年后,瑞利和拉姆齐发现稀有气体氩,1898年,又发现了氪氖氙三种元素,1923年发现了氡,历经半个世纪,稀有气体家族才被全部确认。自从发现稀有气体后,人们在很长一段时间没有发现其化合物,因而,稀有气体被称为惰性气体,直到1962年巴特利特在实验室合成了第一种氙的化合物,迄今为止已经发现了稀有气体化合物已达上百种,所有稀有气体都能形成化合物。从这段科学史话中,你有什么感想?

人们对科学的认知是在不断的探索与实践或试验过程中完成的,这种认知并不是一成不变的,而是不断发展完善的也是无止境的。

1.了解原子半径的周期性变化,能用原子结构的知识解释主族元素原子半径周期性变化的原因。

2.了解原子电离能的周期性变化,联系核外电子排布和原子电离能的关系;3.了解电离能的定义及其内涵,认识主族元素电离能的变化规律,知道电离能与元素化合价的关系。

1.对比电离能与原子半径的变化规律,建立二者的逻辑关系。(宏观辨识与微观探析)

2.结合电离能在元素周期表中的变化规律,判断元素周期表中未知各元素的性质。(证据推理与模型认知)

体会课堂探究的乐趣,

汲取新知识的营养,

让我们一起 吧!

进

走

课

堂

在元素周期表中,随着原子序数的递增,元素基态原子的核外电子排布呈现周期性变化,元素的性质也呈现周期性变化。那么,元素哪些性质呈现周期性变化 元素性质周期性变化的本质是什么 如何运用元素周期表推测元素的基本性质

联想质疑

原子半径

原子的核外电子排布呈现周期性变化

元素的性质呈现周期性变化

化合价

得失电子能力

金属性和非金属性

一.原子半径及其变化规律

原子半径是如何测定的?

追根寻源

测定原子半径的方法很多。常用的一种方法是根据固态单质的密度算出1mol原子的体积,再除以阿伏加德罗常数,得到一个原子在固态单质中平均占有的体积,进而得到其原子半径。

原子半径的测定方法

另一种更常用的方法是,指定化合物中两个相邻原子的核间距为两个原子的半径之和,再通过实验来测定分子或固体中原子的核间距,从而求得相关原子的原子半径。有关书籍和手册上提供的原子半径通常是用第二种方法测定的。利用这种方法测得的原子半径有三种∶ 一是共价半径,由共价分子或共价晶体中原子的核间距计算得出;二是是范德华半径,由分子晶体中共价分子之间的最短距离计算得出;三是金属半径,由金属晶体中原子之间的最短距离计算得出。

一般有下列关系:

范德华半径>金属半径>共价半径

【观察思考】

观察教材“元素的原子半径及相应的比例模型”,总结归纳元素的原子半径随着元素原子序数的递增呈现的周期性变化规律。

1.同周期元素自左至右原子半径变化规律

2.同主族元素自上至下原子半径变化规律

常见原子的半径

核电荷数越大,核对电子的吸引作用也就越大,将使原子的半径减小。

电子的能层越多,电子之间的排斥作用越大,将使原子的半径增大。

原子半径

电子的能层数

核电荷数

取决于

(1)原子半径大小的影响因素

①电子的能层数

这两个因素综合使原子半径呈现周期性的递变

(1)原子半径大小的影响因素(相反的因素)

电子层越多,

电子排斥作用越大

原子半径增大。

②核电荷数

核电荷数越大,

吸引作用越大,

原子半径减小。

同主族元素

同周期元素

从上到下,原子半径逐渐增大

从左到右,原子半径逐渐减小

(2)原子半径大小的变化规律

①主族元素

同一周期自左至右原子半径逐渐减小,但变化幅度不大。

原因是同一周期过渡元素增加的电子都分布在(n-1)d轨道上,电子间的排斥作用与核对电子的吸引作用大致相当。

②过渡元素

Why

原子半径

同周期

同主族

从左到右,随核电荷数增大,

原子半径 。

减小

从上到下,随电子的能层数增多,

原子半径 。

增大

2.原子半径递变规律

原子半径

取决于

电子的能层数

核电荷数

原子半径_____

越大

能层数越多

能层数相同

核电荷数越大

核对电子的引力也就越大

导致

原子半径_____

越小

1.原子半径的决定因素

3.粒子半径的比较方法(“三看法”)

电子的能层数

原子半径_____

越大

能层数越多

特例:rLi>rAl

核电荷数

能层数相同

原子半径_____

越大

核电荷数越小

①

②

核外电子数

原子半径_____

越大

核外电子数越多

核电荷数和能层数都相同

③

【总结归纳】

微粒半径大小的比较的探究

微粒特点 比较方法 实例

原子 同周期元素

同主族元素

一般原子

离

子 具有相同电子层结构

电子数和核电荷数均不同

同种元素的原子和离子

核电荷数越大,半径越小

核电荷数越大,半径越大

一般电子层数越多,半径越大

r(Na)>r(Mg)>r(Al)

r(Br)>r(Cl)>r(F)

r(S)>r(C)

核电荷数越大,半径越小

通过电子数或核电荷数相同的微粒作参照物

价态越高,半径越小

r(Na+)> r(Mg2+) > r(Al3+)

r(S2-)> r(O2-) >r(Al3+)

r(Fe)>r(Fe2+) >r(Fe3+),

r(H-)>r(H)> r(H+)

思考

元素周期表中元素原子得失电子能力呈现的递变规律是什么?如何利用原子半径和价电子数进行解释?

同周期自左至右元素原子得失电子

同主族自上至下元素原子得失电子

失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强

失电子能力逐渐增强

得电子能力逐渐减弱

位于元素周期表中金属与非金属元素分界线周围元素的原子获得或失去电子的能力都不强。

回顾思考

(1)比较元素失电子能力(金属性)强弱的方法有哪些?

(2)比较元素得电子能力(非金属性)强弱的方法有哪些?

单质与水或酸反应置换出氢气的难易程度

最高价氧化物对应水化合物碱性的强弱

单质与氢气反应的难易程度

形成气态氢化物的稳定性

最高价氧化物对应水化物酸性强弱

【归纳总结】

项目 同周期(从左→右) 同主族(从上→下)

原子核外电子排布 电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,1→7(第1周期1→2) 最外层电子数相同,

电子层数递增

原子半径 逐渐减小(0族除外) 逐渐增大

元素主要化合价 最高正价由+1→+7,

最低负价由-4→-1 最高正价=主族序数(氟、氧除外),

非金属最低负价=主族序数-8(氢除外)

原子得、失电子能力 得电子能力逐渐增强,

失电子能力逐渐减弱 得电子能力逐渐减弱,

失电子能力逐渐增强

元素金属性、非金属性 金属性逐渐减弱

非金属性逐渐增强 金属性逐渐增强

非金属性逐渐减弱

元素性质递变规律

为满足科学研究和生产实践的需要,对原子得失电子的能力仅有定性的分析往往是不够的,因此人们不断尝试寻找能定量地衡量或比较原子得失电子能力的方法。不过,在化学变化中伴随着不同原子核外电子之间的相互作用等复杂过程的发生,要想借助化学变化来确立定量描述某种原子得失电子能力的参数并不容易。请你充分发挥想象力,尝试找到解决这个问题的思路。

联想质疑

二.电离能

1.电离能(I)

①定义:

气态基态原子或气态基态离子失去一个电子所需要的最小能量叫做电离能。

②符号:I 单位:KJ/mol

M(g)= M+ (g) + e- I1(第一电离能)

M+(g)= M2+ (g) + e- I2(第二电离能)

M2+(g)= M3+ (g) + e- I3(第三电离能)

③表示式:

④电离能的意义:

表示气态原子失去电子难易程度的物理量。

①第一电离能(I1):元素原子失去一个电子的电离能,常用符号I1表示;

如:钠元素I1=496KJ/mol是指Na(g)= Na+(g)+e-时所需的最小能量为496KJ/mol。

含义:处于基态的气态原子失去一个电子,生成+1价气态阳离子所需的最小能量。

②第二电离能(I2):元素原子失去一个电子后,再失去一个电子

的电离能, 常用符号 I2表示;

③第三电离能(I3):......

2.逐级电离能

同一原子的各级电离能之间存在如下关系:I1

电离能越大,表示在气态时该元素的原子(或离子)越难失去电子。

通常运用电离能数值来判断金属元素的原子在气态时失去电子的难易程度。

3.电离能含义及应用

Li、Mg的电离能数据

元素 I1 KJ/mol I2 KJ/mol I3 KJ/mol

Li 520 7295 11815

Mg 738 1451 7733

【交流讨论】

为什么锂元素易形成Li+,而不易形成Li2+;镁元素易形成Mg2+,而不易形成Mg3+?

Li原子最外层一个电子,第一电离能小,容易失去,第二电离能为次外层电子不易失去;

Mg原子最多外层两个电子,第一和第二电离能远大于此外层的第三电离能,易失去两个电子。

当相邻逐级电离能突然变大时,说明其电子层发生变化,即同一电子层中电离能相近,不同电子层中电离能有很大的差距。

观察图1-3-4,请你说明元素的第一电离能随着元素原子序数的递增呈现怎样的变化规律,并从原子结构的角度加以解释。

【观察思考】

同周期元素电离能变化规律?

同主族元素电离能变化规律?

4.电离能的变化规律

(1)同一周期的元素,碱金属元素的第一电离能最小,稀有气体元素的第一电离能最大;

(2)从左到右,元素的第一电离能在总体上呈现从小到大的变化趋势,表示元素原子越来越难失去电子。

(3)同主族元素,自上而下第一电离能逐渐减小,表明自上而下原子越来越容易失去电子。

(4)过渡元素的第一电离能的变化不太规则,对同一周期的元素而言,总体上随元素原子序数的增加第一电离能从左到右略有增加。

4.电离能的变化规律

⑴核电荷数

⑵原子半径

⑶电子层结构:稳定的8电子结构(同周期末层)电离能最大。

5.影响电离能大小因素

电子层数相同,

核电荷数越多

半径

越小

核对外层电子

吸引力越大

越不易

失去电子

电离能

越大

同族原子

半径越大

原子核对外层

电子的引力越小

越易失

去电子

电离能越小

He

Ne

Ar

H

Li

Na

Be

B

C

N

O

F

Mg

Al

Si

P

S

Cl

短周期元素的第一电离能

在第二周期中Be和N元素及第三周期中Mg和P的第一电离能大于相邻的元素的第一电离能。为什么?

(1)所失电子的能级:

能量:3s2 < 3p1

(2)价层电子排布:

全空、半满、全满

状态更稳定,所需能量高。

【交流讨论】

⑶利用逐级电离能判断化合价,判断原子失去电子的数目或形成的阳离子的电荷。

如K: I1 I2<I3 ,表明K原子容易失去一个电子形成+1价阳离子。

⑴确定核外电子排布。

如Li:I1 I2<I3,表明Li核外3个电子排布K、L层,最外层只1个电子。

⑵判断元素性质强弱或判断金属原子在气态时失电子的难易程度。I1 越大,元素非金属性越强;I1 越小,元素金属性越强。

6.电离能的应用

原子的第一电离能与元素性质有何关联?

电离能越小,表示在气态时该原子失去电子越 ,即元素的_____性越强;

电离能越大,表明在气态时该原子失去电子 ,即元素的________性越弱。

容易

越难

金属

金属

【交流讨论】

金属活动性顺序为K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe、Sn、Pb、(H)、Cu、Hg、Ag、 Pt、Au。该顺序表示从K 到 Au,在水溶液中金属单质中的原子失去电子越来越困难。金属元素的电离能是指金属元素原子(或离子)在气态时失去电子成为气态阳离子的能力,它是金属元素原子(或离子 )在气态时活泼性的量度。

因为金属活动性顺序与电离能所对应的条件不同,所以二者不可能完全一致。例如,钠元素的第一电离能为 496 kJ·mol-1,钙元素的第一电离能和第二电离能分别为 590 kJ·mol-1、 1145 kJ·mol-1,表明气态钠原子比气态钙原子更容易失去电子,更加活泼。但是,因为 Ca2+形成水合离子时放出的能量(1653kJ·mol-1)远比Na+形成水合离子时放出的能量(405kJ·mol-1)多,所以在水溶液里钙原子比钠原子更容易失去电子,即在金属活动性顺序中钙排在钠的前面。由此可以看出,我们用某种规律分析问题时一定要注意具体条件。

追根寻源

金属的活动性顺序与金属元素电离能的大小顺序为什么不一致

电子亲和能反映的是气态原子结合电子的难易程度。元素的气态原子(或离子)获得一个电子所放出的能量称为电子亲和能,单位为kJ·mol-1。习惯上规定,体系放出能量时电子亲和能为正,体系吸收能量时电子亲和能为负。

电子亲和能的大小反映了气态原子获得电子成为气态阴离子的难易程度。无论在同一周期中还是在同一族中,电子亲和能没有表现出简单的变化规律。此外,电子亲和能的数据不易测定,准确性较差,来自不同文献的数据往往不同,因此电子亲和能的应用远不如电离能广泛。

拓展视野

部分元素的第一电子亲和能

原子半径及其变化规律

同周期自左至右半径依次减小

同主族自上至下半径依次增大

得电子能力逐渐增强

失电子能力逐渐减弱

得电子能力逐渐减弱

失电子能力逐渐增强

原子核对逐渐外层电子吸引力增强

原子核对外层电子吸引力逐渐减弱

电离能

定义

应用

变化规律

气态基态原子或气态基态离子失去一个电子所需要的最小能量称为电离能

同一周期从左到右,电离能有逐渐增大趋势,有起伏。

同一主族从上到下,电离能逐渐减小。

过渡元素的第一电离能的变化不太规则

判断金属元素的原子在气态时失去电子的难易程度

1、下列原子的价电子排布中,对应的第一电离能最大的是( ) A.3s23p1 B.3s23p2 C.3s23p3 D.3s23p4

C

2、有一种元素的逐级电离能数据如下:

电离能 I1 I2 I3 I4 ……

kJ·mol-1 578 1817 2745 11578 ……

当它与氯气反应时最可能生成的阳离子是( )

A.X+ B.X2+ C.X3+ D.X4+

C

A

3、下列叙述正确的是( )

A.第三周期所含元素中,钠的第一电离能最小

B.铝的第一电离能比镁的第一电离能大

C.在所有元素中,氟的第一电离能最大

D.钾的第一电离能比镁的第一电离能大

根据表中所列数据的判断错误的是( )

A.元素X是第ⅠA族的元素

B.元素Y的常见化合价是+3

C.元素X与O形成化合物时,化学式可能是X2O2

D.若元素Y处于第三周期,它可与冷水剧烈反应

元素 I1 I2 I3 I4

X 496 4 562 6 912 9 543

Y 578 1 817 2 745 11 575

D

4.下表中:X、Y是主族元素,I为电离能,单位是kJ·mol-1。

5.已知An+、B(n+1)+、Cn-、D(n+1)-都具有相同的电子层结构,则

A、B、C、D的原子半径由大到小的顺序是______________________,

离子半径由大到小的顺序是__________________________,

原子序数由大到小的顺序是________________________。

A>B>D>C

D>C>A>B

B>A>C>D

6.运用元素周期律,判断下列语句,其中正确的是 。

①碱金属单质的熔点随原子序数的增大而降低

②砹(At)是ⅦA族,其氢化物的稳定性小于HCl

③根据同周期元素的失电子能力变化趋势,推出Al的金属性比Mg大

④第2周期非金属元素的气态氢化物溶于水后,水溶液均为酸性

⑤铊(Tl)与铝同主族,其单质既能与盐酸反应,又能与氢氧化钠溶液反应

⑥若X+和Y2-的核外电子层结构相同,则原子序数:X>Y

①②⑥