河北省名校联考2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省名校联考2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-26 19:42:17 | ||

图片预览

文档简介

名校联考2024-2025学年高二年级期中测试

历史

本试卷共8页,满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每题3分,共48分。在每小题给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.从考古发现来看,中国古代都城四面辟门(城门)应该以偃师商城最早,而都城城门“一门三道”形成规制则始于汉长安城。到了唐代,都城正门等地出现“一门五道”,此后一直延续到明清。此外,北宋以后有些朝代都城正门之外还有“内五龙桥”与“外五龙桥”。这主要体现了,中华文化具有

A.本土性和包容性 B.连续性和多样性

C.连续性和创新性 D.多样性和包容性

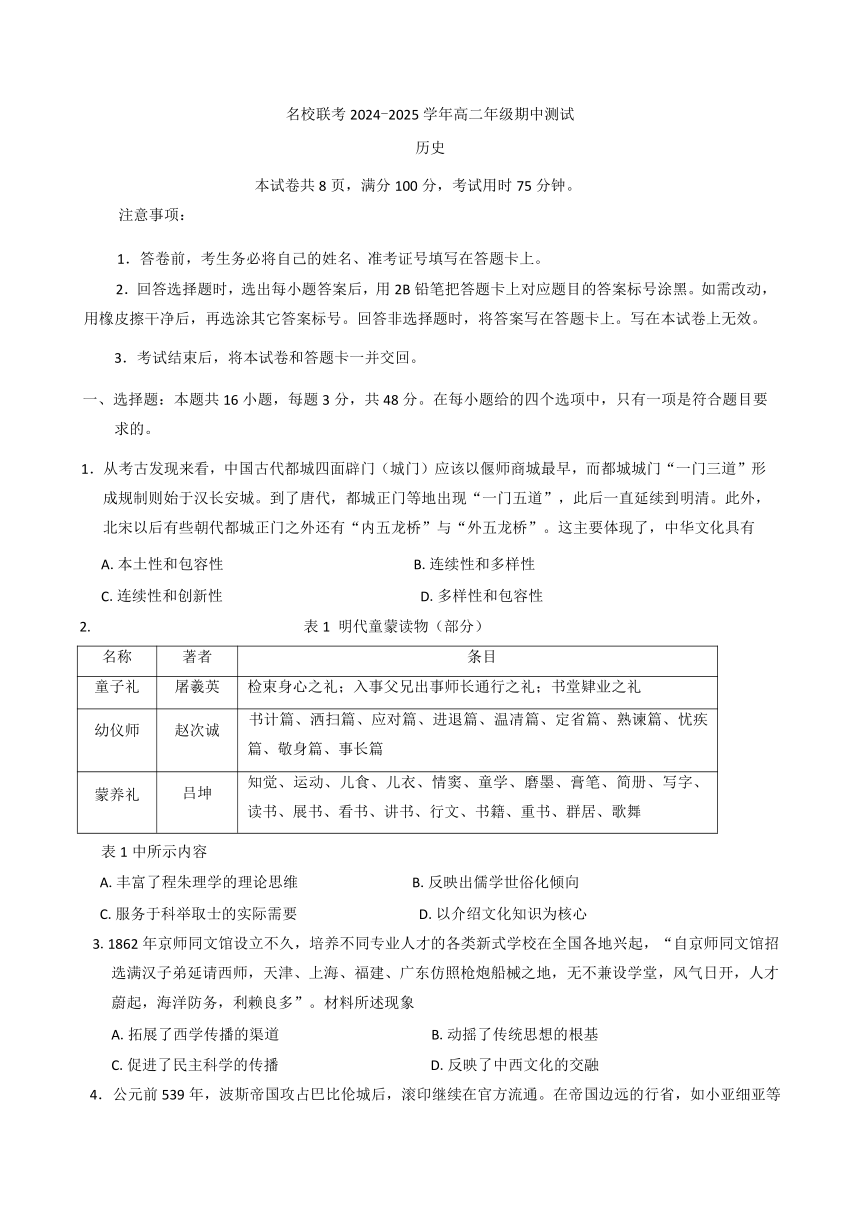

2. 表1 明代童蒙读物(部分)

名称 著者 条目

童子礼 屠羲英 检束身心之礼;入事父兄出事师长通行之礼;书堂肄业之礼

幼仪师 赵次诚 书计篇、洒扫篇、应对篇、进退篇、温凊篇、定省篇、熟谏篇、忧疾篇、敬身篇、事长篇

蒙养礼 吕坤 知觉、运动、儿食、儿衣、情窦、童学、磨墨、膏笔、简册、写字、读书、展书、看书、讲书、行文、书籍、重书、群居、歌舞

表1中所示内容

A.丰富了程朱理学的理论思维 B.反映出儒学世俗化倾向

C.服务于科举取士的实际需要 D.以介绍文化知识为核心

3.1862年京师同文馆设立不久,培养不同专业人才的各类新式学校在全国各地兴起,“自京师同文馆招选满汉子弟延请西师,天津、上海、福建、广东仿照枪炮船械之地,无不兼设学堂,风气日开,人才蔚起,海洋防务,利赖良多”。材料所述现象

A.拓展了西学传播的渠道 B.动摇了传统思想的根基

C.促进了民主科学的传播 D.反映了中西文化的交融

4.公元前539年,波斯帝国攻占巴比伦城后,滚印继续在官方流通。在帝国边远的行省,如小亚细亚等地,滚印的使用主要局限于帝国派驻当地的波斯官员。滚印的题材需符合帝国指定的一系列标准,但雕刻匠人为本地工匠,造就了一些风格独特的作品,如“希腊化波斯”风格等。这

A.利于发挥楔形文字的优势 B.旨在维护权贵阶层根本利益

C.为艺术多样化开辟了道路 D.适应了国家政治统治的需要

5.公元前240年,李维乌斯将一部希腊悲剧和一部希腊喜剧翻译成拉丁语,搬上罗马舞台,立刻获得了成功,并且在罗马刮起了追逐希腊风格戏剧的流行风,将陈旧的杂戏淘汰出了舞台。此后,罗马作家们开始走上翻译和模仿希腊戏剧的道路。这表明古希腊戏剧

A.能够用理性思维辩证认识世界 B.成为古代世界主流文学体裁

C.成为罗马文学创作的重要途径 D.标志着欧洲知识系统的形成

6.古印度人富于幻想,爱作诗,他们往往把古代历史上的大事记和英雄人物加以改编,并与丰富多彩的神话故事混在一起,写成一本本长诗加以传颂。天长日久,致使后人分不清哪是诗哪是史了,如《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》等。这反映了古印度人

A.文化成就别具一格 B.以诗证史传统形成

C.社会生活丰富多彩 D.诗歌创作手法单一

7.公元前15世纪以前,赫梯人就掌握了炼铁技术。公元前15世纪中期,克泽尔河东岸的赫梯人王国势力强盛,把小亚细亚绝大部分地区收入版图,建立起以哈图沙为首都的帝国。公元前1200年左右,印欧语系部族中的弗里吉亚人和亚美尼亚人侵入到小亚细亚,赫梯帝国灭亡。这可用于佐证

A.铁器与马拉战车结合能够增进战斗力 B.人类迁徙影响区域文明进程

C.游牧民族社会文化发展进程相对缓慢 D.赫梯帝国农耕文化领先世界

8.新航路开辟后,奴隶劳动为葡萄牙等国带来丰厚的利润,高产的蔗糖被他们视为“白色黄金”。后人评价说:“没有(非洲)安哥拉就没有奴隶,没有奴隶就没有蔗糖,没有蔗糖就没有巴西。”对此合理的解释是

A.商品经济发展提高了奴隶地位 B.拉丁美洲国家与地区间联系密切

C.蔗糖贸易促进东西方文化交流 D.殖民扩张助推美洲人口结构改变

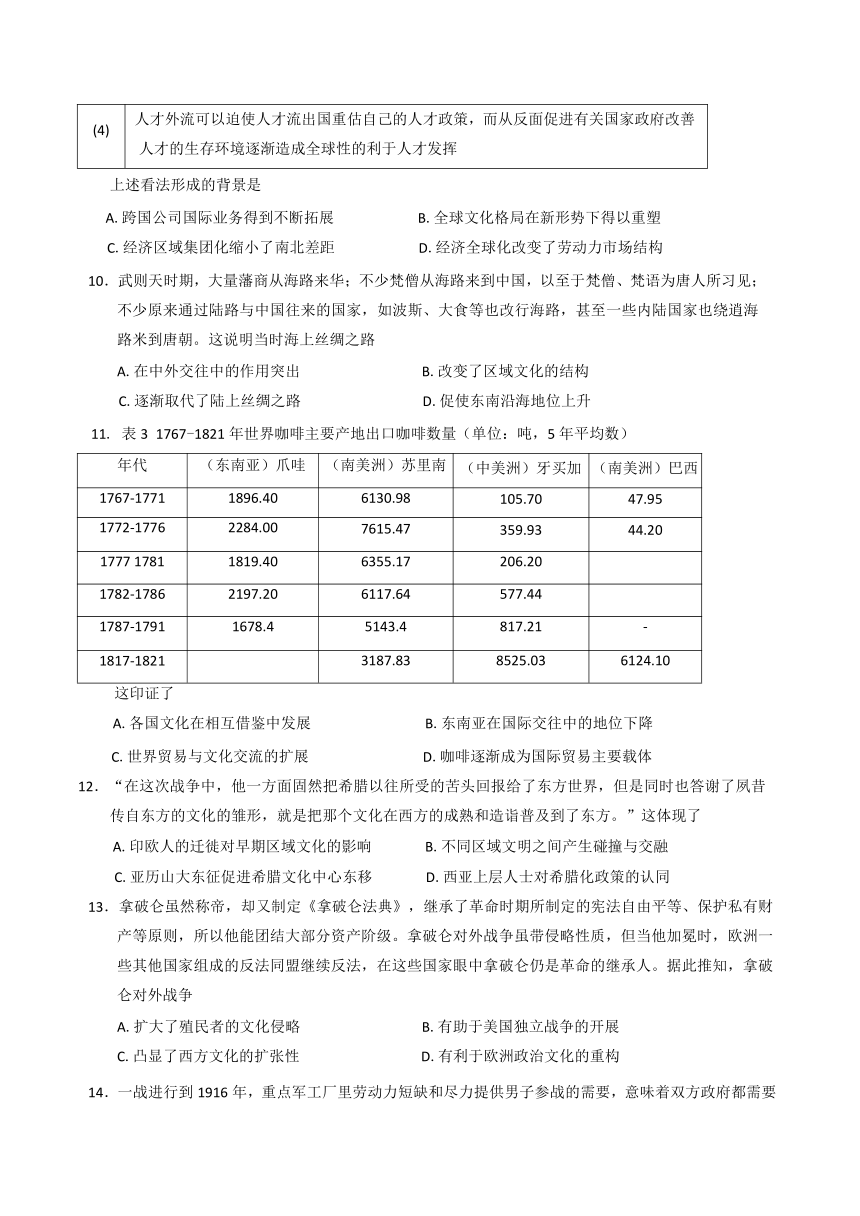

9. 表2 有关第二次世界大战之后国际人才流动对人才流出国的看法

序号 看法

(1) 人才外流给人才流出国带来一定经济利益,如:菲律宾1980年代从劳务输出中获得大量外汇,1980年外汇收入即达8亿

(2) 国际人口迁移中的人才流动现象,对于人才流出国来说,在一定程度上是一种人才再培养

(3) 人才外流这一现象,从最宏观的角度-全球-和最微观的角度--个人-来看,也是某种意义上的人才合理分布和使用

(4) 人才外流可以迫使人才流出国重估自己的人才政策,而从反面促进有关国家政府改善人才的生存环境逐渐造成全球性的利于人才发挥

上述看法形成的背景是

A.跨国公司国际业务得到不断拓展 B.全球文化格局在新形势下得以重塑

C.经济区域集团化缩小了南北差距 D.经济全球化改变了劳动力市场结构

10.武则天时期,大量藩商从海路来华;不少梵僧从海路来到中国,以至于梵僧、梵语为唐人所习见;不少原来通过陆路与中国往来的国家,如波斯、大食等也改行海路,甚至一些内陆国家也绕逍海路米到唐朝。这说明当时海上丝绸之路

A.在中外交往中的作用突出 B.改变了区域文化的结构

C.逐渐取代了陆上丝绸之路 D.促使东南沿海地位上升

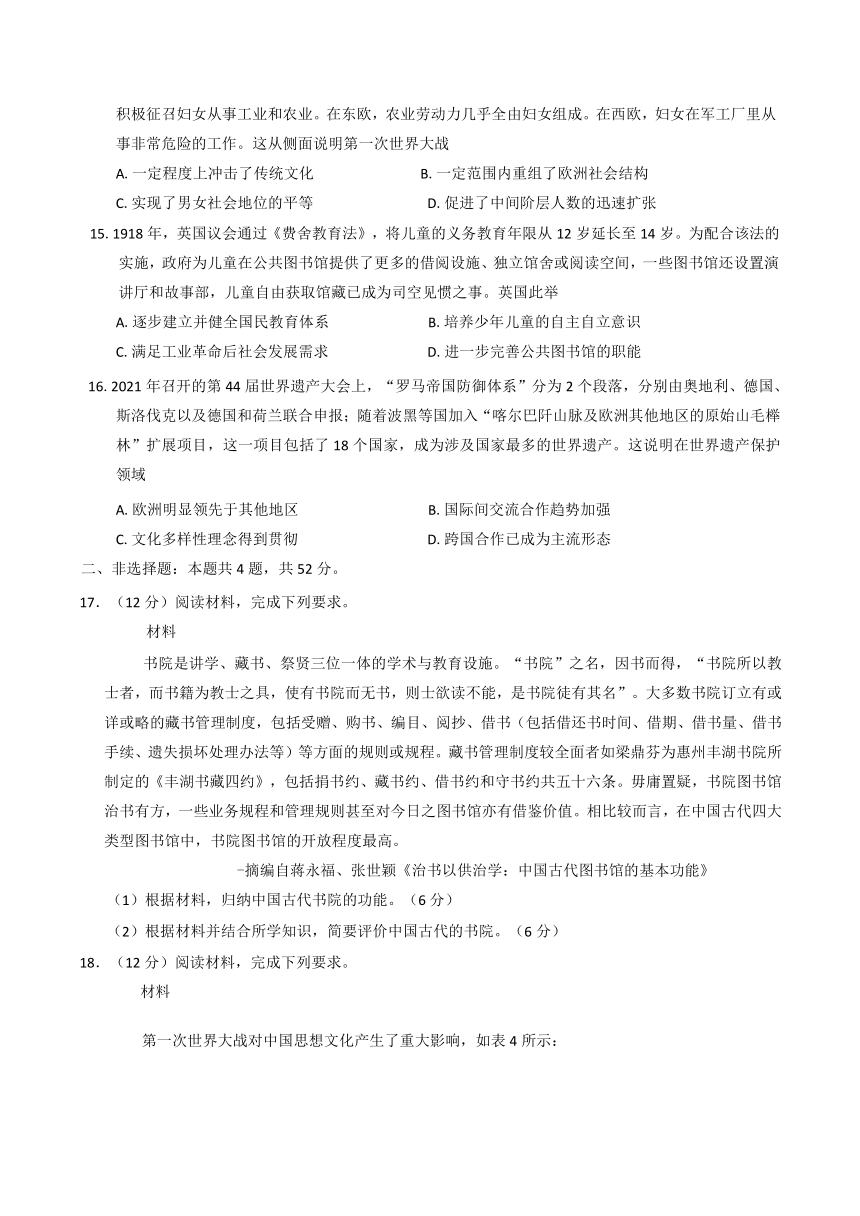

11. 表3 1767-1821年世界咖啡主要产地出口咖啡数量(单位:吨,5年平均数)

年代 (东南亚)爪哇 (南美洲)苏里南 (中美洲)牙买加 (南美洲)巴西

1767-1771 1896.40 6130.98 105.70 47.95

1772-1776 2284.00 7615.47 359.93 44.20

1777 1781 1819.40 6355.17 206.20

1782-1786 2197.20 6117.64 577.44

1787-1791 1678.4 5143.4 817.21 -

1817-1821 3187.83 8525.03 6124.10

这印证了

A.各国文化在相互借鉴中发展 B.东南亚在国际交往中的地位下降

C.世界贸易与文化交流的扩展 D.咖啡逐渐成为国际贸易主要载体

12.“在这次战争中,他一方面固然把希腊以往所受的苦头回报给了东方世界,但是同时也答谢了夙昔传自东方的文化的雏形,就是把那个文化在西方的成熟和造诣普及到了东方。”这体现了

A.印欧人的迁徙对早期区域文化的影响 B.不同区域文明之间产生碰撞与交融

C.亚历山大东征促进希腊文化中心东移 D.西亚上层人士对希腊化政策的认同

13.拿破仑虽然称帝,却又制定《拿破仑法典》,继承了革命时期所制定的宪法自由平等、保护私有财产等原则,所以他能团结大部分资产阶级。拿破仑对外战争虽带侵略性质,但当他加冕时,欧洲一些其他国家组成的反法同盟继续反法,在这些国家眼中拿破仑仍是革命的继承人。据此推知,拿破仑对外战争

A.扩大了殖民者的文化侵略 B.有助于美国独立战争的开展

C.凸显了西方文化的扩张性 D.有利于欧洲政治文化的重构

14.一战进行到1916年,重点军工厂里劳动力短缺和尽力提供男子参战的需要,意味着双方政府都需要积极征召妇女从事工业和农业。在东欧,农业劳动力几乎全由妇女组成。在西欧,妇女在军工厂里从事非常危险的工作。这从侧面说明第一次世界大战

A.一定程度上冲击了传统文化 B.一定范围内重组了欧洲社会结构

C.实现了男女社会地位的平等 D.促进了中间阶层人数的迅速扩张

15.1918年,英国议会通过《费舍教育法》,将儿童的义务教育年限从12岁延长至14岁。为配合该法的实施,政府为儿童在公共图书馆提供了更多的借阅设施、独立馆舍或阅读空间,一些图书馆还设置演讲厅和故事部,儿童自由获取馆藏已成为司空见惯之事。英国此举

A.逐步建立并健全国民教育体系 B.培养少年儿童的自主自立意识

C.满足工业革命后社会发展需求 D.进一步完善公共图书馆的职能

16.2021年召开的第44届世界遗产大会上,“罗马帝国防御体系”分为2个段落,分别由奥地利、德国、斯洛伐克以及德国和荷兰联合申报;随着波黑等国加入“喀尔巴阡山脉及欧洲其他地区的原始山毛榉林”扩展项目,这一项目包括了18个国家,成为涉及国家最多的世界遗产。这说明在世界遗产保护领域

A.欧洲明显领先于其他地区 B.国际间交流合作趋势加强

C.文化多样性理念得到贯彻 D.跨国合作已成为主流形态

二、非选择题:本题共4题,共52分。

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

书院是讲学、藏书、祭贤三位一体的学术与教育设施。“书院”之名,因书而得,“书院所以教士者,而书籍为教士之具,使有书院而无书,则士欲读不能,是书院徒有其名”。大多数书院订立有或详或略的藏书管理制度,包括受赠、购书、编目、阅抄、借书(包括借还书时间、借期、借书量、借书手续、遗失损坏处理办法等)等方面的规则或规程。藏书管理制度较全面者如梁鼎芬为惠州丰湖书院所制定的《丰湖书藏四约》,包括捐书约、藏书约、借书约和守书约共五十六条。毋庸置疑,书院图书馆治书有方,一些业务规程和管理规则甚至对今日之图书馆亦有借鉴价值。相比较而言,在中国古代四大类型图书馆中,书院图书馆的开放程度最高。

-摘编自蒋永福、张世颖《治书以供治学:中国古代图书馆的基本功能》

(1)根据材料,归纳中国古代书院的功能。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价中国古代的书院。(6分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

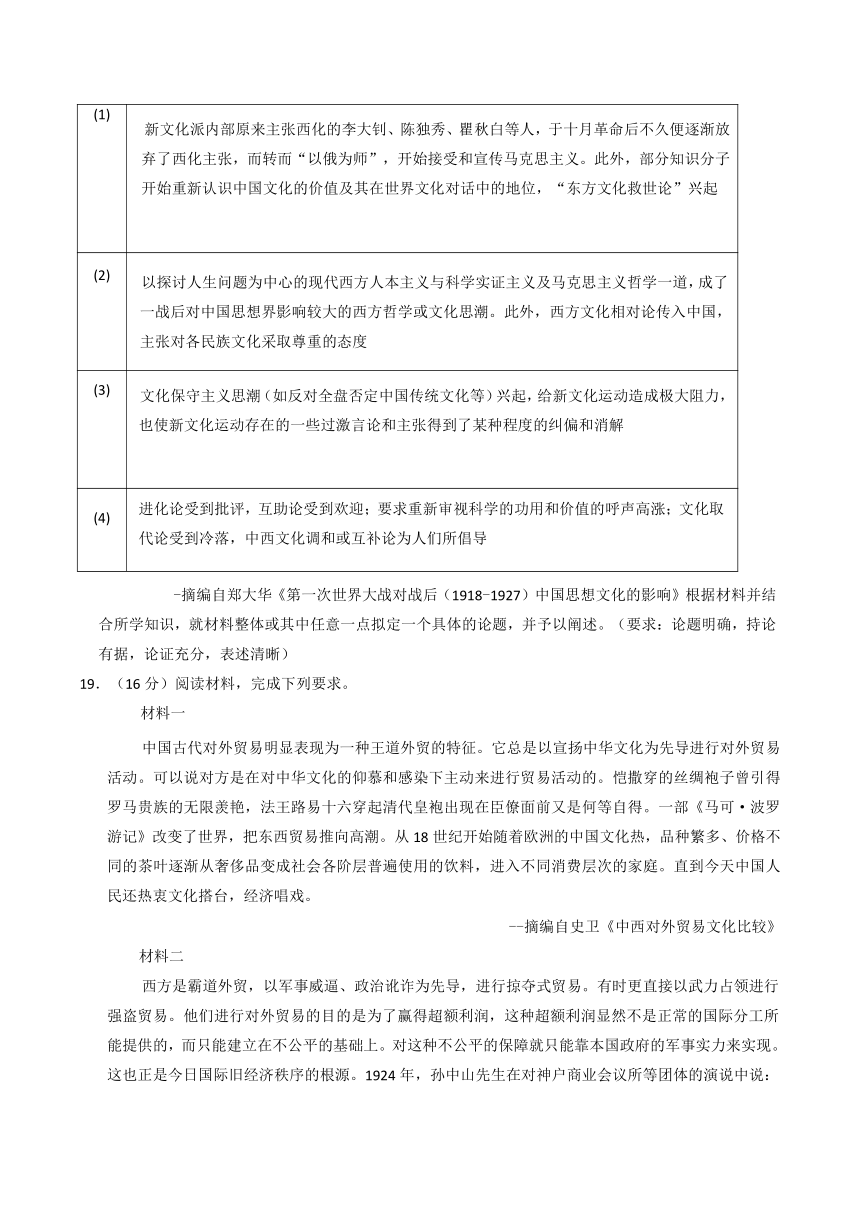

第一次世界大战对中国思想文化产生了重大影响,如表4所示:

(1) 新文化派内部原来主张西化的李大钊、陈独秀、瞿秋白等人,于十月革命后不久便逐渐放弃了西化主张,而转而“以俄为师”,开始接受和宣传马克思主义。此外,部分知识分子开始重新认识中国文化的价值及其在世界文化对话中的地位,“东方文化救世论”兴起

(2) 以探讨人生问题为中心的现代西方人本主义与科学实证主义及马克思主义哲学一道,成了一战后对中国思想界影响较大的西方哲学或文化思潮。此外,西方文化相对论传入中国,主张对各民族文化采取尊重的态度

(3) 文化保守主义思潮(如反对全盘否定中国传统文化等)兴起,给新文化运动造成极大阻力,也使新文化运动存在的一些过激言论和主张得到了某种程度的纠偏和消解

(4) 进化论受到批评,互助论受到欢迎;要求重新审视科学的功用和价值的呼声高涨;文化取代论受到冷落,中西文化调和或互补论为人们所倡导

-摘编自郑大华《第一次世界大战对战后(1918-1927)中国思想文化的影响》根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个具体的论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰)

19.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国古代对外贸易明显表现为一种王道外贸的特征。它总是以宣扬中华文化为先导进行对外贸易活动。可以说对方是在对中华文化的仰慕和感染下主动来进行贸易活动的。恺撒穿的丝绸袍子曾引得罗马贵族的无限羡艳,法王路易十六穿起清代皇袍出现在臣僚面前又是何等自得。一部《马可·波罗游记》改变了世界,把东西贸易推向高潮。从18世纪开始随着欧洲的中国文化热,品种繁多、价格不同的茶叶逐渐从奢侈品变成社会各阶层普遍使用的饮料,进入不同消费层次的家庭。直到今天中国人民还热衷文化搭台,经济唱戏。

--摘编自史卫《中西对外贸易文化比较》

材料二

西方是霸道外贸,以军事威逼、政治讹诈为先导,进行掠夺式贸易。有时更直接以武力占领进行强盗贸易。他们进行对外贸易的目的是为了赢得超额利润,这种超额利润显然不是正常的国际分工所能提供的,而只能建立在不公平的基础上。对这种不公平的保障就只能靠本国政府的军事实力来实现。这也正是今日国际旧经济秩序的根源。1924年,孙中山先生在对神户商业会议所等团体的演说中说:“东方文化是王道,西方文化是霸道;讲王道是主张仁义道德,讲霸道是主张功利强权。讲仁义道德是由正义公理来感化人;讲功利强权,是用洋枪大炮来压迫人。”孙先生认识到了这两种文化的差别。这两种文化正是两种贸易观的基础和核心。

-摘编自史卫《中西对外贸易文化比较》

材料三

新中国成立以来,尤其是改革开放以来,随着中国走向国际贸易大国,中国的对外文化贸易有了历史性的增长。中国出口的文化商品50%以上是游戏、文教娱乐和体育设备及器材,被认为是世界上文化硬件出口的第二大国。而文化软件的出口,在中国还是一个薄弱环节。

-摘编自徐丽、崔燕《浅析文化贸易全球化趋势》

根据材料一并结合所学知识,说明中国古代对外贸易文化产生的影响。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,相较于中国古代对外贸易文化,指出西方近现代贸易文化的不同之处,并分析造成两者不同的主要因素。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,围绕中国应对文化贸易全球化应采取的举措,谈谈你的认识。(4分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

与大多数国家由民族(文化)共同体演进为国家共同体的道路不同,新加坡是由地域共同体快速过渡到政治经济共同体,并在国家主权构架下进行国家认同和文化认同建设的。1965年新加坡建国后,即面临国民民族认同和国家认同“双轨并进”的复杂局面,而在二者的磨合过程中,文化政策提供了重要的变量。新加坡文化政策的设计和出台,就是在这种双重约束下不断调适的过程,并由此展现出国家文化政策清晰的变迁路径:在政策目标上表现为从塑造“政治经济共同体”向建构“文化共同体”的转变,在政策重心上表现为从融入“全球化”向凸显“本土化”的转变,而在政策效果上表现为从整合“民族认同”向强化“国家认同”的转变。

-摘编自傅才武、邓时《多元族群社会的文化共同体构建:新加坡文化政策的演进逻辑》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新加坡文化认同建设的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析新加坡文化认同建设的作用。(6分)

历史参考答案与解析

1.C【解析】材料信息显示,中国古代都城城门在传承中创新,主要体现了中华文化具有连续性和创新性,故选C项。“包容性”“多样性”材料无法体现,故而其余选项均排除。

2.B【解析】根据材料关键信息“明代”“童子礼”“幼仪师”“蒙养礼”“检束身心之礼”“入事父兄出事师长通行之礼”“敬身篇、事长篇”“写字、读书、展书、看书、讲书、行文、书籍”等并结合所学知识可知,这些内容反映出儒学世俗化倾向,故选B项。材料无法体现理学思想的理论思维,排除A项;明代科举是“八股取士”,材料没有相关信息,排除C项;D项表述与材料主旨不符,故而不选。

3.A 【解析】根据材料关键信息并结合所学知识可知,材料所述现象拓展了西学传播的渠道,故选A项。材料所述现象并不能动摇传统思想的根基,排除B项;民主科学是新文化运动的指导思想,这与材料所述时间明显不符,排除C项;材料无法体现中西文化的交融,排除D项。

4.D【解析】结合所学知识可知,材料所述现象“滚印继续在官方流通”“滚印的使用主要局限于帝国派驻当地的波斯官员”“滚印的题材需符合帝国指定的一系列标准,但雕刻匠人为本地工匠,造就了一些风格独特的作品”等适应了国家政治统治的需要,故选D项。材料无法体现理楔形文字的优势,排除A项;材料没有维护权贵阶层根本利益的相关信息,排除B项;C项表述与材料主旨不符,故而不选。

5.C【解析】根据材料并结合所学知识可知,古希腊戏剧成为文学创作的重要途径,故选C项。材料无法体现理理性思维,排除A项;材料维护没有古代世界主流文学体裁的相关信息,排除B项;D项表述与材料主旨不符,故而不选。

6.A 【解析】由材料可知,古印度人习惯以诗代史,诗史结合,反映了古印度人文化成就别具一格,故选A项。材料体现的是以史入诗,并不是以诗证史,排除B项;材料维护没有古印度人社会生活丰富多彩的相关信息,排除C项;材料没有诗歌创作手法是否单一的相关信息,排除D项。

7.B【解析】根据材料并结合所学知识可知,赫梯帝国是由印欧人迁徙到小亚细亚并形成赫梯人后建立起来的,后来又被弗里吉亚人和亚美尼亚人侵入灭亡,这可用于人类迁徙影响区域文明进程,故选B项。材料无法体现铁器与马拉战车结合能够增进战斗力,排除A项;材料没有游牧民族社会文化发展进程相对缓慢的相关信息,排除C项;材料不能佐证赫梯帝国农耕文化领先世界,排除D项。

8.D【解析】根据材料并结合所学知识可知,欧洲殖民者通过三角贸易,将大量非洲黑人运到美洲,充当种植园的奴隶劳动力,为葡萄牙等国带来丰厚的利润,葡萄牙等国的殖民者、非洲黑人来到美洲,改变了美洲人口结构,故殖民扩张助推美洲人口结构改变,D项正确。结合所学知识可知,商品经济发展并没有提高奴隶地位,排除A项;材料无法体现拉丁美洲国家与地区间联系密切,排除B项;材料没有蔗糖贸易促进东西方文化交流的相关信息,排除C项。

9.D【解析】根据材料可知,第二次世界大战之后国际人才流动对人才流出国产生积极影响,结合所学知识可知,材料所述看法形成的背景是经济全球化改变了劳动力市场结构,即劳动力市场由以体力劳动者为主发展到到“知识精英”广泛参与,D项正确。跨国公司国际业务得到不断拓展与材料现象并无因果关系,排除A项;B、C两项表述与材料中看法的主题不符,并不是材料中看法形成的背景,故而不选。

10.A【解析】根据材料并结合所学知识可知,武则天时期海上丝绸之路在中外交往中的作用突出,A项正确。材料无法体现区域文化结构的改变,排除B项;材料没有海上丝绸之路逐渐取代了陆上丝绸之路的相关信息,排除C项;D项表述与材料主旨不符,故而不选。

11.C【解析】据题干信息可知,1767-1821年世界咖啡主要产地出口咖啡数量总体上呈增长态势,印证了世界贸易与文化交流的扩展,C项正确;材料没有各国文化在相互借鉴中发展的相关信息,排除A项;材料中只有爪哇出口咖啡的数量,没有涉及东南亚其他地区,不能印证东南亚在国际交往中的地位下降,排除B项;材料无法体现咖啡逐渐成为国际贸易主要载体,排除D项。

12.B【解析】结合所学知识可知,材料所述战争是亚历山大东征,体现了不同区域文明之间产生碰撞与交融,B项正确。材料所述战争并不是印欧人的迁徙,排除A项;C项表述与材料主旨不符,故而不选;材料没有西亚上层人士对希腊化政策认同的相关信息,排除D项。

13.D【解析】根据材料并结合所学知识可知,拿破仑对外战争后,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求,欧洲的政治文化得以重构,故选D项。材料旨在说明欧洲政治文化的重构,并不是殖民者的文化侵略,也不是西方文化的扩张性,A、C两项表述与材料主旨不符,故而不选;美国独立战争发生在拿破仑对外战争之前,排除B项。

14.A 【解析】据材料信息并结合所学知识可知,第一次世界大战在一定程度上为妇女就业提供了更多的机会,一定程度上冲击了传统文化,故选A项。材料无法体现欧洲社会结构的重组和中间阶层人数的迅速扩张,排除B、D两项;材料不能体现男女社会地位的平等,排除C项。

15.C【解析】据题干信息可知,1918年,英国儿童义务教育年限延长,政府还在公共图书馆为儿童提供了更多的借阅设施、独立馆舍或阅读空间,一些图书馆还设置演讲厅和故事部,儿童自由获取馆藏已成为司空见惯之事,结合所学知识可知,英国的做法旨在满足工业革命后社会发展需求,故选C项。材料无法体现国民教育体系的健全,排除A项;B项表述与材料主旨不符,故而不选。材料中英国的做法旨在满足工业革命后社会发展需求,并不是进一步完善公共图书馆的职能,排除D项。

16.B【解析】根据材料并结合所学知识可知,2021年召开的第44届世界遗产大会上,“罗马帝国防御体系”和“喀尔巴阡山脉及欧洲其他地区的原始山毛榉林”扩展项目,都涉及多个国家,说明在世界遗产保护领域,国际间交流合作趋势加强,故选B项。材料没有其他地区的信息,无法得出在世界遗产保护领域欧洲明显领先于其他地区的结论,排除A项;C项表述与材料主旨不符,故而不选;材料无法体现在世界遗产保护领域国合作已成为主流形态,排除D项。

17.【答案】(1)功能:具有教育的功能;具备供学者讲学的功能;具有藏书的功能;承担祭祀历代贤人的功能。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

(2)简要评价:有利于文化的传承与保护;培养了大批人才,推动了中国古代教育事业的发展;有助于科举考试的推行;促进了学术研究的开展;对后世图书馆有借鉴价值。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

【解析】第(1)问,“功能”,可根据材料相关内容,从具有教育的功能、具备供学者讲学的功能、具有藏书的功能;承担祭祀历代贤人的功能等角度考虑。

第(2)问,“简要评价”,可根据材料并结合所学知识,从有利于文化的传承与保护、培养了大批人才、推动了中国古代教育事业的发展、有助于科举考试的推行、促进了学术研究的开展、对后世图书馆有借鉴价值等角度考虑,言之成理即可。

18.【示例】论题:十月革命促进了马克思列宁主义在中国的传播。(3分)

阐述:1917年11月,俄国爆发十月革命。在十月革命的感召下,作为对西方侵略和殖民统治的回应,亚洲大地上出现了争取民族独立和解放的斗争。在中国,十月革命后,新文化运动的倡导者李大钊、陈独秀等人,放弃了西化主张,转而“以俄为师”,开始接受和宣传马克思列宁主义,重新探寻解决中国问题的出路。巴黎和会上收回山东的外交努力失败,五四运动爆发,使更多中国先进的知识分子醒悟,接受了马克思列宁主义。这一思想文化上的巨大变化,以中国共产党的成立为主要标志。中国共产党成立后,一直领导着中国革命的进程,并且把马克思主义和中国革命实际相结合,经过28年的艰苦奋斗,成立了新中国,取得了新民主主义革命的基本胜利。

总结:十月革命进一步扩大了马克思列宁主义在世界的影响力,促进了马克思列宁主义在中国的传播。(9分)

(注:“示例”只作评卷参考,不作为唯一标准答案,其它答案符合要求亦可)

【评分细则】

一等(12-9分)概念解析准确,要素分解全面、科学;解析充分、逻辑严密、表述清楚

二等(8-5分)能够结合其它相关解析对象解析、较全面;解析较完整、表述清楚。

三等(4-0分)偏离概念解析对象、观点不明确;解析概念欠缺说服力、表述不清楚。

【解析】本题是开放型试题。解答此类题,首先要根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点,拟定一个具体的论题,比如“十月革命促进了马克思列宁主义在中国的传播”等,然后结合相关知识史论结合加以阐述即可,注意论题明确,持论有据,表述清晰。

19.【答案】(1)影响:促进了中外经济文化交流;宣扬了中华文化;有助于国内经济文化的发展;树立了古代中国良好的对外形象;在欧洲兴起了中国文化热,有利于欧洲启蒙思想的传播;促进了茶叶贸易的兴盛。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

(2)不同之处:以军事威逼、政治讹诈为先导;功利强权色彩突出;以赢取超额利润为目的;建立在不公平基础上。(4分,每点2分,答出其中两点即可)主要因素:基本国情差异;主流思想文化不同;历史传统不同;社会发展不同;政治经济状况不同;统治者理念不同。(2分,每点1分,答出其中两点即可)

(3)认识:提升文化软件实力;加强文化法制建设;加快文化体制创新;培育民族强势品牌;培养文化企业,发展跨国企业;拓展文化贸易人才队伍。(4分,每点2分,答出其中两点,言之成理即可)

【解析】第(1)问,“影响”可根据材料一并结合所学知识,从促进了中外经济文化交流、宣扬了中华文化、有助于国内经济文化的发展、树立了古代中国良好的对外形象、在欧洲兴起了中国文化热、有利于欧洲启蒙思想的传播、促进了茶叶贸易的兴盛等角度考虑。

第(2)问,“不同之处”,可根据材料一、二并结合所学知识,从以军事威逼及政治讹诈为先导、功利强权色彩突出、以赢取超额利润为目的、建立在不公平基础上等角度考虑;“主要因素”,可根据材料一、二并结合所学知识,从基本国情差异、主流思想文化不同、历史传统不同、社会发展不同、政治经济状况不同、统治者理念不同等角度考虑。

第(3)问,“认识”,可根据材料一、二、三并结合所学知识,从提升文化软件实力、加强文化法制建设、加快文化体制创新、培育民族强势品牌、培养文化企业、发展跨国企业、拓展文化贸易人才队伍等角度考虑,言之成理即可。

20.【答案】(1)特点:以地域共同体和政治经济共同体为基础;以国家主权构架为主导;以文化政策调整为抓手;文化政策目标、文化政策重心、文化政策效果三位一体。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

(2)作用:巩固了国家独立;促进了经济发展;稳定了社会秩序;有利于不同族群的经济文化交流。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

【解析】第(1)问,“特点”可根据材料并结合所学知识,从以地域共同体和政治经济共同体为基础、以国家主权构架为主导、以文化政策调整为抓手、文化政策目标和文化政策重心及文化政策效果三位一体等角度考虑。

第(2)问,“作用”,可根据材料并结合所学知识,从巩固了国家独立、促进了经济发展、稳定了社会秩序、有利于不同族群的经济文化交流等角度考虑。

历史

本试卷共8页,满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每题3分,共48分。在每小题给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.从考古发现来看,中国古代都城四面辟门(城门)应该以偃师商城最早,而都城城门“一门三道”形成规制则始于汉长安城。到了唐代,都城正门等地出现“一门五道”,此后一直延续到明清。此外,北宋以后有些朝代都城正门之外还有“内五龙桥”与“外五龙桥”。这主要体现了,中华文化具有

A.本土性和包容性 B.连续性和多样性

C.连续性和创新性 D.多样性和包容性

2. 表1 明代童蒙读物(部分)

名称 著者 条目

童子礼 屠羲英 检束身心之礼;入事父兄出事师长通行之礼;书堂肄业之礼

幼仪师 赵次诚 书计篇、洒扫篇、应对篇、进退篇、温凊篇、定省篇、熟谏篇、忧疾篇、敬身篇、事长篇

蒙养礼 吕坤 知觉、运动、儿食、儿衣、情窦、童学、磨墨、膏笔、简册、写字、读书、展书、看书、讲书、行文、书籍、重书、群居、歌舞

表1中所示内容

A.丰富了程朱理学的理论思维 B.反映出儒学世俗化倾向

C.服务于科举取士的实际需要 D.以介绍文化知识为核心

3.1862年京师同文馆设立不久,培养不同专业人才的各类新式学校在全国各地兴起,“自京师同文馆招选满汉子弟延请西师,天津、上海、福建、广东仿照枪炮船械之地,无不兼设学堂,风气日开,人才蔚起,海洋防务,利赖良多”。材料所述现象

A.拓展了西学传播的渠道 B.动摇了传统思想的根基

C.促进了民主科学的传播 D.反映了中西文化的交融

4.公元前539年,波斯帝国攻占巴比伦城后,滚印继续在官方流通。在帝国边远的行省,如小亚细亚等地,滚印的使用主要局限于帝国派驻当地的波斯官员。滚印的题材需符合帝国指定的一系列标准,但雕刻匠人为本地工匠,造就了一些风格独特的作品,如“希腊化波斯”风格等。这

A.利于发挥楔形文字的优势 B.旨在维护权贵阶层根本利益

C.为艺术多样化开辟了道路 D.适应了国家政治统治的需要

5.公元前240年,李维乌斯将一部希腊悲剧和一部希腊喜剧翻译成拉丁语,搬上罗马舞台,立刻获得了成功,并且在罗马刮起了追逐希腊风格戏剧的流行风,将陈旧的杂戏淘汰出了舞台。此后,罗马作家们开始走上翻译和模仿希腊戏剧的道路。这表明古希腊戏剧

A.能够用理性思维辩证认识世界 B.成为古代世界主流文学体裁

C.成为罗马文学创作的重要途径 D.标志着欧洲知识系统的形成

6.古印度人富于幻想,爱作诗,他们往往把古代历史上的大事记和英雄人物加以改编,并与丰富多彩的神话故事混在一起,写成一本本长诗加以传颂。天长日久,致使后人分不清哪是诗哪是史了,如《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》等。这反映了古印度人

A.文化成就别具一格 B.以诗证史传统形成

C.社会生活丰富多彩 D.诗歌创作手法单一

7.公元前15世纪以前,赫梯人就掌握了炼铁技术。公元前15世纪中期,克泽尔河东岸的赫梯人王国势力强盛,把小亚细亚绝大部分地区收入版图,建立起以哈图沙为首都的帝国。公元前1200年左右,印欧语系部族中的弗里吉亚人和亚美尼亚人侵入到小亚细亚,赫梯帝国灭亡。这可用于佐证

A.铁器与马拉战车结合能够增进战斗力 B.人类迁徙影响区域文明进程

C.游牧民族社会文化发展进程相对缓慢 D.赫梯帝国农耕文化领先世界

8.新航路开辟后,奴隶劳动为葡萄牙等国带来丰厚的利润,高产的蔗糖被他们视为“白色黄金”。后人评价说:“没有(非洲)安哥拉就没有奴隶,没有奴隶就没有蔗糖,没有蔗糖就没有巴西。”对此合理的解释是

A.商品经济发展提高了奴隶地位 B.拉丁美洲国家与地区间联系密切

C.蔗糖贸易促进东西方文化交流 D.殖民扩张助推美洲人口结构改变

9. 表2 有关第二次世界大战之后国际人才流动对人才流出国的看法

序号 看法

(1) 人才外流给人才流出国带来一定经济利益,如:菲律宾1980年代从劳务输出中获得大量外汇,1980年外汇收入即达8亿

(2) 国际人口迁移中的人才流动现象,对于人才流出国来说,在一定程度上是一种人才再培养

(3) 人才外流这一现象,从最宏观的角度-全球-和最微观的角度--个人-来看,也是某种意义上的人才合理分布和使用

(4) 人才外流可以迫使人才流出国重估自己的人才政策,而从反面促进有关国家政府改善人才的生存环境逐渐造成全球性的利于人才发挥

上述看法形成的背景是

A.跨国公司国际业务得到不断拓展 B.全球文化格局在新形势下得以重塑

C.经济区域集团化缩小了南北差距 D.经济全球化改变了劳动力市场结构

10.武则天时期,大量藩商从海路来华;不少梵僧从海路来到中国,以至于梵僧、梵语为唐人所习见;不少原来通过陆路与中国往来的国家,如波斯、大食等也改行海路,甚至一些内陆国家也绕逍海路米到唐朝。这说明当时海上丝绸之路

A.在中外交往中的作用突出 B.改变了区域文化的结构

C.逐渐取代了陆上丝绸之路 D.促使东南沿海地位上升

11. 表3 1767-1821年世界咖啡主要产地出口咖啡数量(单位:吨,5年平均数)

年代 (东南亚)爪哇 (南美洲)苏里南 (中美洲)牙买加 (南美洲)巴西

1767-1771 1896.40 6130.98 105.70 47.95

1772-1776 2284.00 7615.47 359.93 44.20

1777 1781 1819.40 6355.17 206.20

1782-1786 2197.20 6117.64 577.44

1787-1791 1678.4 5143.4 817.21 -

1817-1821 3187.83 8525.03 6124.10

这印证了

A.各国文化在相互借鉴中发展 B.东南亚在国际交往中的地位下降

C.世界贸易与文化交流的扩展 D.咖啡逐渐成为国际贸易主要载体

12.“在这次战争中,他一方面固然把希腊以往所受的苦头回报给了东方世界,但是同时也答谢了夙昔传自东方的文化的雏形,就是把那个文化在西方的成熟和造诣普及到了东方。”这体现了

A.印欧人的迁徙对早期区域文化的影响 B.不同区域文明之间产生碰撞与交融

C.亚历山大东征促进希腊文化中心东移 D.西亚上层人士对希腊化政策的认同

13.拿破仑虽然称帝,却又制定《拿破仑法典》,继承了革命时期所制定的宪法自由平等、保护私有财产等原则,所以他能团结大部分资产阶级。拿破仑对外战争虽带侵略性质,但当他加冕时,欧洲一些其他国家组成的反法同盟继续反法,在这些国家眼中拿破仑仍是革命的继承人。据此推知,拿破仑对外战争

A.扩大了殖民者的文化侵略 B.有助于美国独立战争的开展

C.凸显了西方文化的扩张性 D.有利于欧洲政治文化的重构

14.一战进行到1916年,重点军工厂里劳动力短缺和尽力提供男子参战的需要,意味着双方政府都需要积极征召妇女从事工业和农业。在东欧,农业劳动力几乎全由妇女组成。在西欧,妇女在军工厂里从事非常危险的工作。这从侧面说明第一次世界大战

A.一定程度上冲击了传统文化 B.一定范围内重组了欧洲社会结构

C.实现了男女社会地位的平等 D.促进了中间阶层人数的迅速扩张

15.1918年,英国议会通过《费舍教育法》,将儿童的义务教育年限从12岁延长至14岁。为配合该法的实施,政府为儿童在公共图书馆提供了更多的借阅设施、独立馆舍或阅读空间,一些图书馆还设置演讲厅和故事部,儿童自由获取馆藏已成为司空见惯之事。英国此举

A.逐步建立并健全国民教育体系 B.培养少年儿童的自主自立意识

C.满足工业革命后社会发展需求 D.进一步完善公共图书馆的职能

16.2021年召开的第44届世界遗产大会上,“罗马帝国防御体系”分为2个段落,分别由奥地利、德国、斯洛伐克以及德国和荷兰联合申报;随着波黑等国加入“喀尔巴阡山脉及欧洲其他地区的原始山毛榉林”扩展项目,这一项目包括了18个国家,成为涉及国家最多的世界遗产。这说明在世界遗产保护领域

A.欧洲明显领先于其他地区 B.国际间交流合作趋势加强

C.文化多样性理念得到贯彻 D.跨国合作已成为主流形态

二、非选择题:本题共4题,共52分。

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

书院是讲学、藏书、祭贤三位一体的学术与教育设施。“书院”之名,因书而得,“书院所以教士者,而书籍为教士之具,使有书院而无书,则士欲读不能,是书院徒有其名”。大多数书院订立有或详或略的藏书管理制度,包括受赠、购书、编目、阅抄、借书(包括借还书时间、借期、借书量、借书手续、遗失损坏处理办法等)等方面的规则或规程。藏书管理制度较全面者如梁鼎芬为惠州丰湖书院所制定的《丰湖书藏四约》,包括捐书约、藏书约、借书约和守书约共五十六条。毋庸置疑,书院图书馆治书有方,一些业务规程和管理规则甚至对今日之图书馆亦有借鉴价值。相比较而言,在中国古代四大类型图书馆中,书院图书馆的开放程度最高。

-摘编自蒋永福、张世颖《治书以供治学:中国古代图书馆的基本功能》

(1)根据材料,归纳中国古代书院的功能。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价中国古代的书院。(6分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

第一次世界大战对中国思想文化产生了重大影响,如表4所示:

(1) 新文化派内部原来主张西化的李大钊、陈独秀、瞿秋白等人,于十月革命后不久便逐渐放弃了西化主张,而转而“以俄为师”,开始接受和宣传马克思主义。此外,部分知识分子开始重新认识中国文化的价值及其在世界文化对话中的地位,“东方文化救世论”兴起

(2) 以探讨人生问题为中心的现代西方人本主义与科学实证主义及马克思主义哲学一道,成了一战后对中国思想界影响较大的西方哲学或文化思潮。此外,西方文化相对论传入中国,主张对各民族文化采取尊重的态度

(3) 文化保守主义思潮(如反对全盘否定中国传统文化等)兴起,给新文化运动造成极大阻力,也使新文化运动存在的一些过激言论和主张得到了某种程度的纠偏和消解

(4) 进化论受到批评,互助论受到欢迎;要求重新审视科学的功用和价值的呼声高涨;文化取代论受到冷落,中西文化调和或互补论为人们所倡导

-摘编自郑大华《第一次世界大战对战后(1918-1927)中国思想文化的影响》根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个具体的论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰)

19.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国古代对外贸易明显表现为一种王道外贸的特征。它总是以宣扬中华文化为先导进行对外贸易活动。可以说对方是在对中华文化的仰慕和感染下主动来进行贸易活动的。恺撒穿的丝绸袍子曾引得罗马贵族的无限羡艳,法王路易十六穿起清代皇袍出现在臣僚面前又是何等自得。一部《马可·波罗游记》改变了世界,把东西贸易推向高潮。从18世纪开始随着欧洲的中国文化热,品种繁多、价格不同的茶叶逐渐从奢侈品变成社会各阶层普遍使用的饮料,进入不同消费层次的家庭。直到今天中国人民还热衷文化搭台,经济唱戏。

--摘编自史卫《中西对外贸易文化比较》

材料二

西方是霸道外贸,以军事威逼、政治讹诈为先导,进行掠夺式贸易。有时更直接以武力占领进行强盗贸易。他们进行对外贸易的目的是为了赢得超额利润,这种超额利润显然不是正常的国际分工所能提供的,而只能建立在不公平的基础上。对这种不公平的保障就只能靠本国政府的军事实力来实现。这也正是今日国际旧经济秩序的根源。1924年,孙中山先生在对神户商业会议所等团体的演说中说:“东方文化是王道,西方文化是霸道;讲王道是主张仁义道德,讲霸道是主张功利强权。讲仁义道德是由正义公理来感化人;讲功利强权,是用洋枪大炮来压迫人。”孙先生认识到了这两种文化的差别。这两种文化正是两种贸易观的基础和核心。

-摘编自史卫《中西对外贸易文化比较》

材料三

新中国成立以来,尤其是改革开放以来,随着中国走向国际贸易大国,中国的对外文化贸易有了历史性的增长。中国出口的文化商品50%以上是游戏、文教娱乐和体育设备及器材,被认为是世界上文化硬件出口的第二大国。而文化软件的出口,在中国还是一个薄弱环节。

-摘编自徐丽、崔燕《浅析文化贸易全球化趋势》

根据材料一并结合所学知识,说明中国古代对外贸易文化产生的影响。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,相较于中国古代对外贸易文化,指出西方近现代贸易文化的不同之处,并分析造成两者不同的主要因素。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,围绕中国应对文化贸易全球化应采取的举措,谈谈你的认识。(4分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

与大多数国家由民族(文化)共同体演进为国家共同体的道路不同,新加坡是由地域共同体快速过渡到政治经济共同体,并在国家主权构架下进行国家认同和文化认同建设的。1965年新加坡建国后,即面临国民民族认同和国家认同“双轨并进”的复杂局面,而在二者的磨合过程中,文化政策提供了重要的变量。新加坡文化政策的设计和出台,就是在这种双重约束下不断调适的过程,并由此展现出国家文化政策清晰的变迁路径:在政策目标上表现为从塑造“政治经济共同体”向建构“文化共同体”的转变,在政策重心上表现为从融入“全球化”向凸显“本土化”的转变,而在政策效果上表现为从整合“民族认同”向强化“国家认同”的转变。

-摘编自傅才武、邓时《多元族群社会的文化共同体构建:新加坡文化政策的演进逻辑》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新加坡文化认同建设的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析新加坡文化认同建设的作用。(6分)

历史参考答案与解析

1.C【解析】材料信息显示,中国古代都城城门在传承中创新,主要体现了中华文化具有连续性和创新性,故选C项。“包容性”“多样性”材料无法体现,故而其余选项均排除。

2.B【解析】根据材料关键信息“明代”“童子礼”“幼仪师”“蒙养礼”“检束身心之礼”“入事父兄出事师长通行之礼”“敬身篇、事长篇”“写字、读书、展书、看书、讲书、行文、书籍”等并结合所学知识可知,这些内容反映出儒学世俗化倾向,故选B项。材料无法体现理学思想的理论思维,排除A项;明代科举是“八股取士”,材料没有相关信息,排除C项;D项表述与材料主旨不符,故而不选。

3.A 【解析】根据材料关键信息并结合所学知识可知,材料所述现象拓展了西学传播的渠道,故选A项。材料所述现象并不能动摇传统思想的根基,排除B项;民主科学是新文化运动的指导思想,这与材料所述时间明显不符,排除C项;材料无法体现中西文化的交融,排除D项。

4.D【解析】结合所学知识可知,材料所述现象“滚印继续在官方流通”“滚印的使用主要局限于帝国派驻当地的波斯官员”“滚印的题材需符合帝国指定的一系列标准,但雕刻匠人为本地工匠,造就了一些风格独特的作品”等适应了国家政治统治的需要,故选D项。材料无法体现理楔形文字的优势,排除A项;材料没有维护权贵阶层根本利益的相关信息,排除B项;C项表述与材料主旨不符,故而不选。

5.C【解析】根据材料并结合所学知识可知,古希腊戏剧成为文学创作的重要途径,故选C项。材料无法体现理理性思维,排除A项;材料维护没有古代世界主流文学体裁的相关信息,排除B项;D项表述与材料主旨不符,故而不选。

6.A 【解析】由材料可知,古印度人习惯以诗代史,诗史结合,反映了古印度人文化成就别具一格,故选A项。材料体现的是以史入诗,并不是以诗证史,排除B项;材料维护没有古印度人社会生活丰富多彩的相关信息,排除C项;材料没有诗歌创作手法是否单一的相关信息,排除D项。

7.B【解析】根据材料并结合所学知识可知,赫梯帝国是由印欧人迁徙到小亚细亚并形成赫梯人后建立起来的,后来又被弗里吉亚人和亚美尼亚人侵入灭亡,这可用于人类迁徙影响区域文明进程,故选B项。材料无法体现铁器与马拉战车结合能够增进战斗力,排除A项;材料没有游牧民族社会文化发展进程相对缓慢的相关信息,排除C项;材料不能佐证赫梯帝国农耕文化领先世界,排除D项。

8.D【解析】根据材料并结合所学知识可知,欧洲殖民者通过三角贸易,将大量非洲黑人运到美洲,充当种植园的奴隶劳动力,为葡萄牙等国带来丰厚的利润,葡萄牙等国的殖民者、非洲黑人来到美洲,改变了美洲人口结构,故殖民扩张助推美洲人口结构改变,D项正确。结合所学知识可知,商品经济发展并没有提高奴隶地位,排除A项;材料无法体现拉丁美洲国家与地区间联系密切,排除B项;材料没有蔗糖贸易促进东西方文化交流的相关信息,排除C项。

9.D【解析】根据材料可知,第二次世界大战之后国际人才流动对人才流出国产生积极影响,结合所学知识可知,材料所述看法形成的背景是经济全球化改变了劳动力市场结构,即劳动力市场由以体力劳动者为主发展到到“知识精英”广泛参与,D项正确。跨国公司国际业务得到不断拓展与材料现象并无因果关系,排除A项;B、C两项表述与材料中看法的主题不符,并不是材料中看法形成的背景,故而不选。

10.A【解析】根据材料并结合所学知识可知,武则天时期海上丝绸之路在中外交往中的作用突出,A项正确。材料无法体现区域文化结构的改变,排除B项;材料没有海上丝绸之路逐渐取代了陆上丝绸之路的相关信息,排除C项;D项表述与材料主旨不符,故而不选。

11.C【解析】据题干信息可知,1767-1821年世界咖啡主要产地出口咖啡数量总体上呈增长态势,印证了世界贸易与文化交流的扩展,C项正确;材料没有各国文化在相互借鉴中发展的相关信息,排除A项;材料中只有爪哇出口咖啡的数量,没有涉及东南亚其他地区,不能印证东南亚在国际交往中的地位下降,排除B项;材料无法体现咖啡逐渐成为国际贸易主要载体,排除D项。

12.B【解析】结合所学知识可知,材料所述战争是亚历山大东征,体现了不同区域文明之间产生碰撞与交融,B项正确。材料所述战争并不是印欧人的迁徙,排除A项;C项表述与材料主旨不符,故而不选;材料没有西亚上层人士对希腊化政策认同的相关信息,排除D项。

13.D【解析】根据材料并结合所学知识可知,拿破仑对外战争后,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求,欧洲的政治文化得以重构,故选D项。材料旨在说明欧洲政治文化的重构,并不是殖民者的文化侵略,也不是西方文化的扩张性,A、C两项表述与材料主旨不符,故而不选;美国独立战争发生在拿破仑对外战争之前,排除B项。

14.A 【解析】据材料信息并结合所学知识可知,第一次世界大战在一定程度上为妇女就业提供了更多的机会,一定程度上冲击了传统文化,故选A项。材料无法体现欧洲社会结构的重组和中间阶层人数的迅速扩张,排除B、D两项;材料不能体现男女社会地位的平等,排除C项。

15.C【解析】据题干信息可知,1918年,英国儿童义务教育年限延长,政府还在公共图书馆为儿童提供了更多的借阅设施、独立馆舍或阅读空间,一些图书馆还设置演讲厅和故事部,儿童自由获取馆藏已成为司空见惯之事,结合所学知识可知,英国的做法旨在满足工业革命后社会发展需求,故选C项。材料无法体现国民教育体系的健全,排除A项;B项表述与材料主旨不符,故而不选。材料中英国的做法旨在满足工业革命后社会发展需求,并不是进一步完善公共图书馆的职能,排除D项。

16.B【解析】根据材料并结合所学知识可知,2021年召开的第44届世界遗产大会上,“罗马帝国防御体系”和“喀尔巴阡山脉及欧洲其他地区的原始山毛榉林”扩展项目,都涉及多个国家,说明在世界遗产保护领域,国际间交流合作趋势加强,故选B项。材料没有其他地区的信息,无法得出在世界遗产保护领域欧洲明显领先于其他地区的结论,排除A项;C项表述与材料主旨不符,故而不选;材料无法体现在世界遗产保护领域国合作已成为主流形态,排除D项。

17.【答案】(1)功能:具有教育的功能;具备供学者讲学的功能;具有藏书的功能;承担祭祀历代贤人的功能。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

(2)简要评价:有利于文化的传承与保护;培养了大批人才,推动了中国古代教育事业的发展;有助于科举考试的推行;促进了学术研究的开展;对后世图书馆有借鉴价值。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

【解析】第(1)问,“功能”,可根据材料相关内容,从具有教育的功能、具备供学者讲学的功能、具有藏书的功能;承担祭祀历代贤人的功能等角度考虑。

第(2)问,“简要评价”,可根据材料并结合所学知识,从有利于文化的传承与保护、培养了大批人才、推动了中国古代教育事业的发展、有助于科举考试的推行、促进了学术研究的开展、对后世图书馆有借鉴价值等角度考虑,言之成理即可。

18.【示例】论题:十月革命促进了马克思列宁主义在中国的传播。(3分)

阐述:1917年11月,俄国爆发十月革命。在十月革命的感召下,作为对西方侵略和殖民统治的回应,亚洲大地上出现了争取民族独立和解放的斗争。在中国,十月革命后,新文化运动的倡导者李大钊、陈独秀等人,放弃了西化主张,转而“以俄为师”,开始接受和宣传马克思列宁主义,重新探寻解决中国问题的出路。巴黎和会上收回山东的外交努力失败,五四运动爆发,使更多中国先进的知识分子醒悟,接受了马克思列宁主义。这一思想文化上的巨大变化,以中国共产党的成立为主要标志。中国共产党成立后,一直领导着中国革命的进程,并且把马克思主义和中国革命实际相结合,经过28年的艰苦奋斗,成立了新中国,取得了新民主主义革命的基本胜利。

总结:十月革命进一步扩大了马克思列宁主义在世界的影响力,促进了马克思列宁主义在中国的传播。(9分)

(注:“示例”只作评卷参考,不作为唯一标准答案,其它答案符合要求亦可)

【评分细则】

一等(12-9分)概念解析准确,要素分解全面、科学;解析充分、逻辑严密、表述清楚

二等(8-5分)能够结合其它相关解析对象解析、较全面;解析较完整、表述清楚。

三等(4-0分)偏离概念解析对象、观点不明确;解析概念欠缺说服力、表述不清楚。

【解析】本题是开放型试题。解答此类题,首先要根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点,拟定一个具体的论题,比如“十月革命促进了马克思列宁主义在中国的传播”等,然后结合相关知识史论结合加以阐述即可,注意论题明确,持论有据,表述清晰。

19.【答案】(1)影响:促进了中外经济文化交流;宣扬了中华文化;有助于国内经济文化的发展;树立了古代中国良好的对外形象;在欧洲兴起了中国文化热,有利于欧洲启蒙思想的传播;促进了茶叶贸易的兴盛。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

(2)不同之处:以军事威逼、政治讹诈为先导;功利强权色彩突出;以赢取超额利润为目的;建立在不公平基础上。(4分,每点2分,答出其中两点即可)主要因素:基本国情差异;主流思想文化不同;历史传统不同;社会发展不同;政治经济状况不同;统治者理念不同。(2分,每点1分,答出其中两点即可)

(3)认识:提升文化软件实力;加强文化法制建设;加快文化体制创新;培育民族强势品牌;培养文化企业,发展跨国企业;拓展文化贸易人才队伍。(4分,每点2分,答出其中两点,言之成理即可)

【解析】第(1)问,“影响”可根据材料一并结合所学知识,从促进了中外经济文化交流、宣扬了中华文化、有助于国内经济文化的发展、树立了古代中国良好的对外形象、在欧洲兴起了中国文化热、有利于欧洲启蒙思想的传播、促进了茶叶贸易的兴盛等角度考虑。

第(2)问,“不同之处”,可根据材料一、二并结合所学知识,从以军事威逼及政治讹诈为先导、功利强权色彩突出、以赢取超额利润为目的、建立在不公平基础上等角度考虑;“主要因素”,可根据材料一、二并结合所学知识,从基本国情差异、主流思想文化不同、历史传统不同、社会发展不同、政治经济状况不同、统治者理念不同等角度考虑。

第(3)问,“认识”,可根据材料一、二、三并结合所学知识,从提升文化软件实力、加强文化法制建设、加快文化体制创新、培育民族强势品牌、培养文化企业、发展跨国企业、拓展文化贸易人才队伍等角度考虑,言之成理即可。

20.【答案】(1)特点:以地域共同体和政治经济共同体为基础;以国家主权构架为主导;以文化政策调整为抓手;文化政策目标、文化政策重心、文化政策效果三位一体。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

(2)作用:巩固了国家独立;促进了经济发展;稳定了社会秩序;有利于不同族群的经济文化交流。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

【解析】第(1)问,“特点”可根据材料并结合所学知识,从以地域共同体和政治经济共同体为基础、以国家主权构架为主导、以文化政策调整为抓手、文化政策目标和文化政策重心及文化政策效果三位一体等角度考虑。

第(2)问,“作用”,可根据材料并结合所学知识,从巩固了国家独立、促进了经济发展、稳定了社会秩序、有利于不同族群的经济文化交流等角度考虑。

同课章节目录