第 2 讲 角平分线的探究 (含答案)2025年中考数学几何模型方法巩固练习

文档属性

| 名称 | 第 2 讲 角平分线的探究 (含答案)2025年中考数学几何模型方法巩固练习 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 678.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-27 15:27:19 | ||

图片预览

文档简介

第 2 讲 角平分线的探究

模块1 本 质 原 理

思考:如何用尺规作图,作出角平分线

步骤如下(先思考,再看下面的步骤):

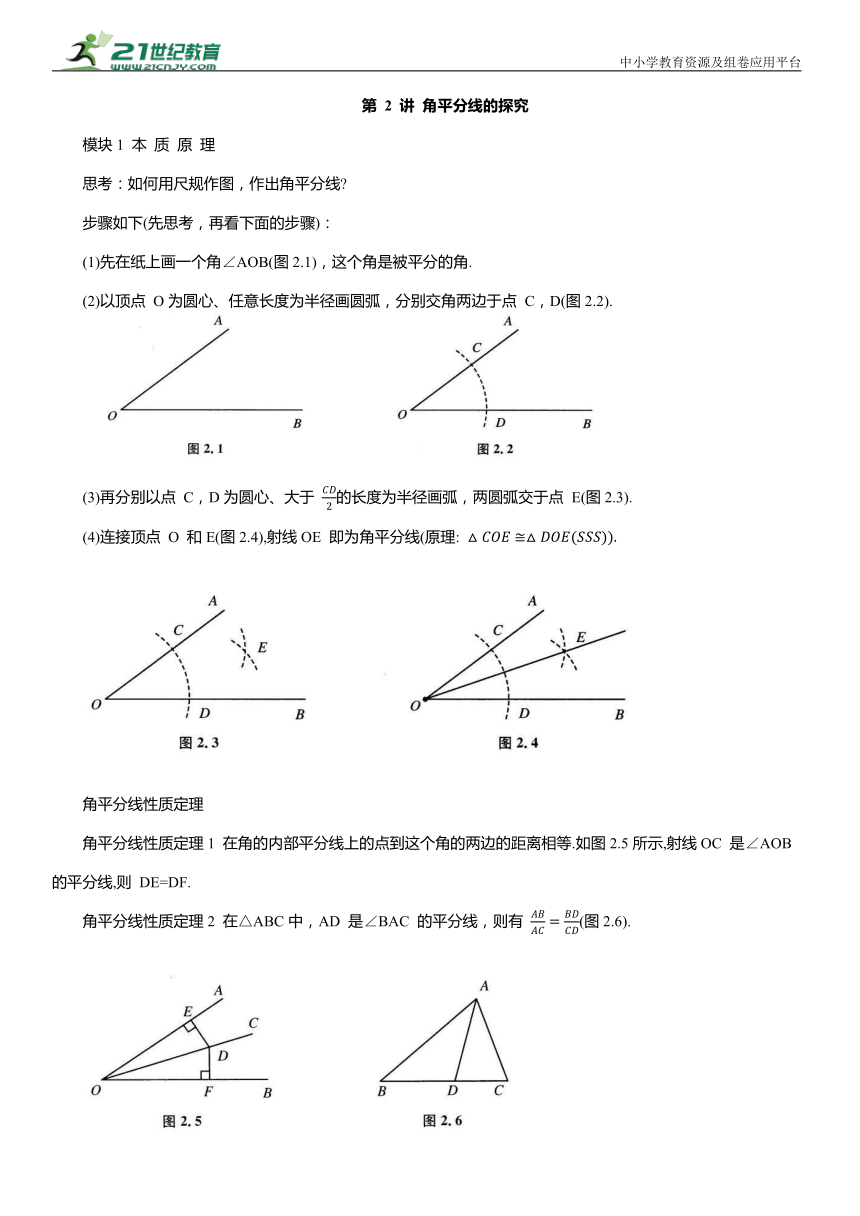

(1)先在纸上画一个角∠AOB(图2.1),这个角是被平分的角.

(2)以顶点 O为圆心、任意长度为半径画圆弧,分别交角两边于点 C,D(图2.2).

(3)再分别以点 C,D为圆心、大于 的长度为半径画弧,两圆弧交于点 E(图2.3).

(4)连接顶点 O 和E(图2.4),射线OE 即为角平分线(原理:

角平分线性质定理

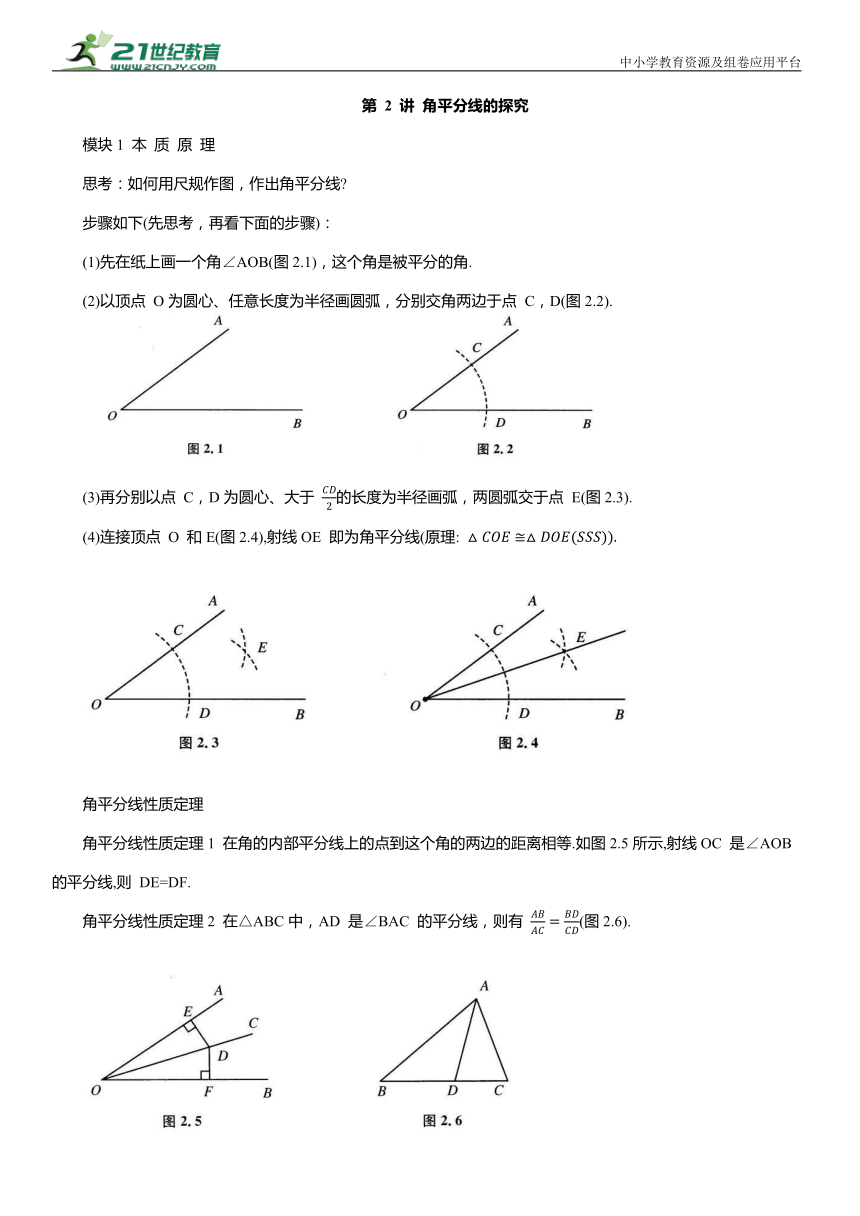

角平分线性质定理1 在角的内部平分线上的点到这个角的两边的距离相等.如图2.5所示,射线OC 是∠AOB 的平分线,则 DE=DF.

角平分线性质定理2 在△ABC中,AD 是∠BAC 的平分线,则有 (图2.6).

针对定理2的证明:

证法 1 如图2.7所示,过点 D作DF⊥AB,DG⊥AC.根据角平分线性质得 DF=DG,易得

整理得

证法 2 如图2.8所示,过点 C作CE∥AD交BA 延长线于点E.

因为 CE∥AD,所以∠1=∠E,∠2=∠3.

又 AD 平分∠BAC,则∠1=∠2,故∠E=∠3,则AE=AC.

由 CE∥AD 可得 故

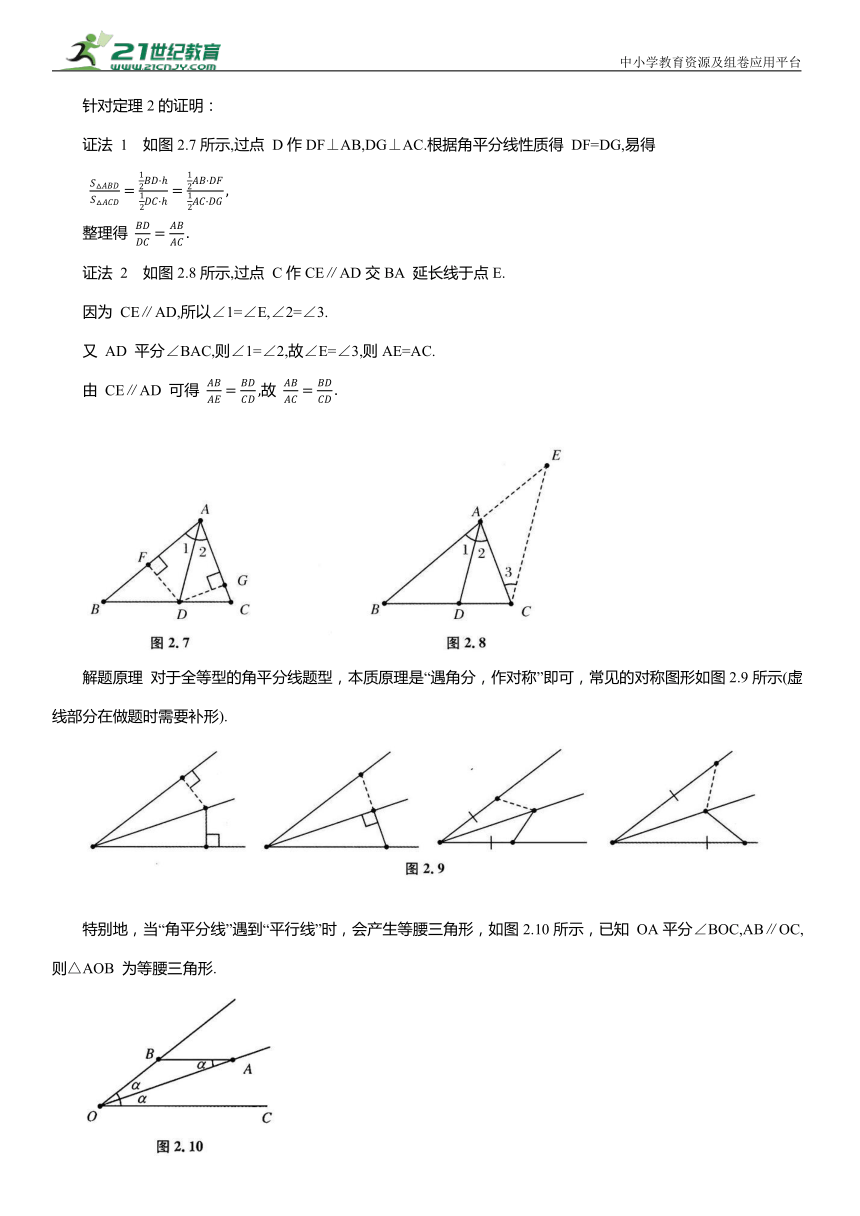

解题原理 对于全等型的角平分线题型,本质原理是“遇角分,作对称”即可,常见的对称图形如图2.9所示(虚线部分在做题时需要补形).

特别地,当“角平分线”遇到“平行线”时,会产生等腰三角形,如图2.10所示,已知 OA平分∠BOC,AB∥OC,则△AOB 为等腰三角形.

常见倒角模型

1.三个倒角模型

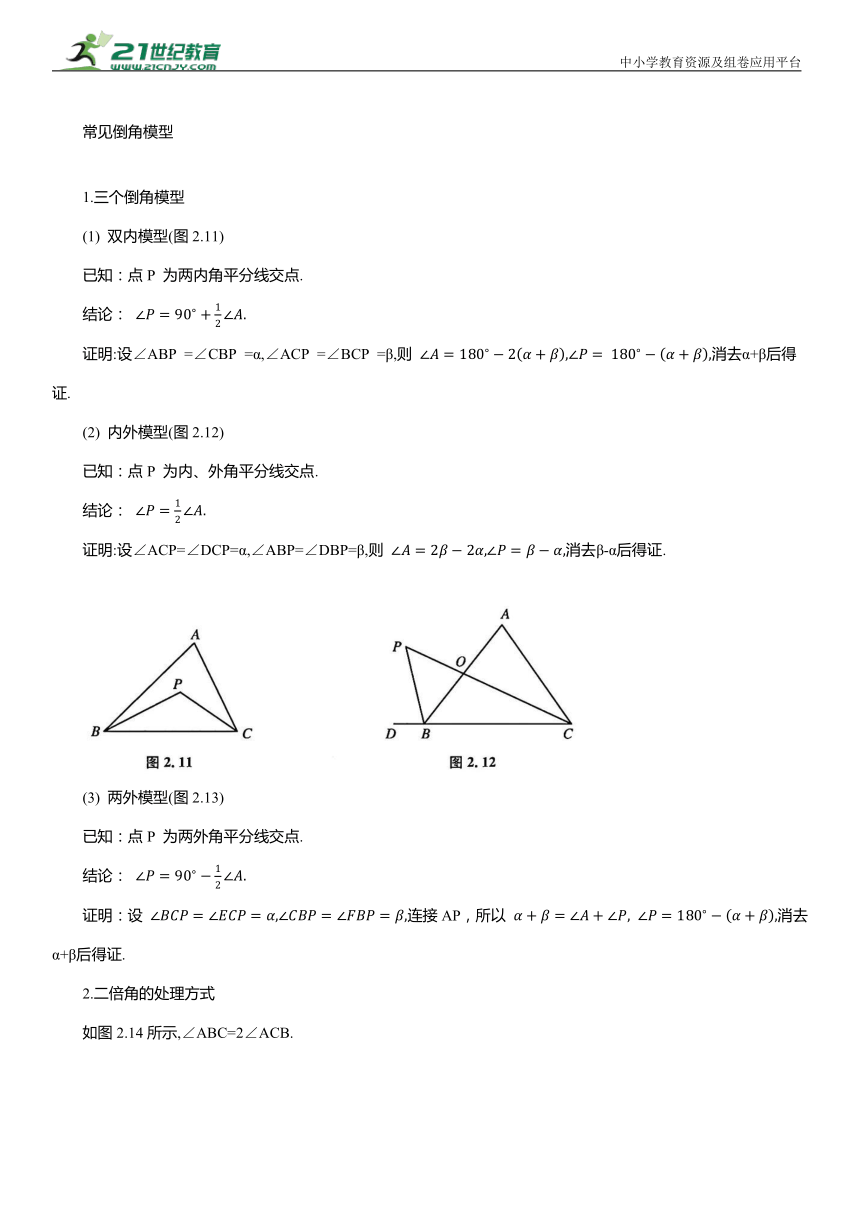

(1) 双内模型(图2.11)

已知:点P 为两内角平分线交点.

结论:

证明:设∠ABP =∠CBP =α,∠ACP =∠BCP =β,则 消去α+β后得证.

(2) 内外模型(图2.12)

已知:点P 为内、外角平分线交点.

结论:

证明:设∠ACP=∠DCP=α,∠ABP=∠DBP=β,则 消去β-α后得证.

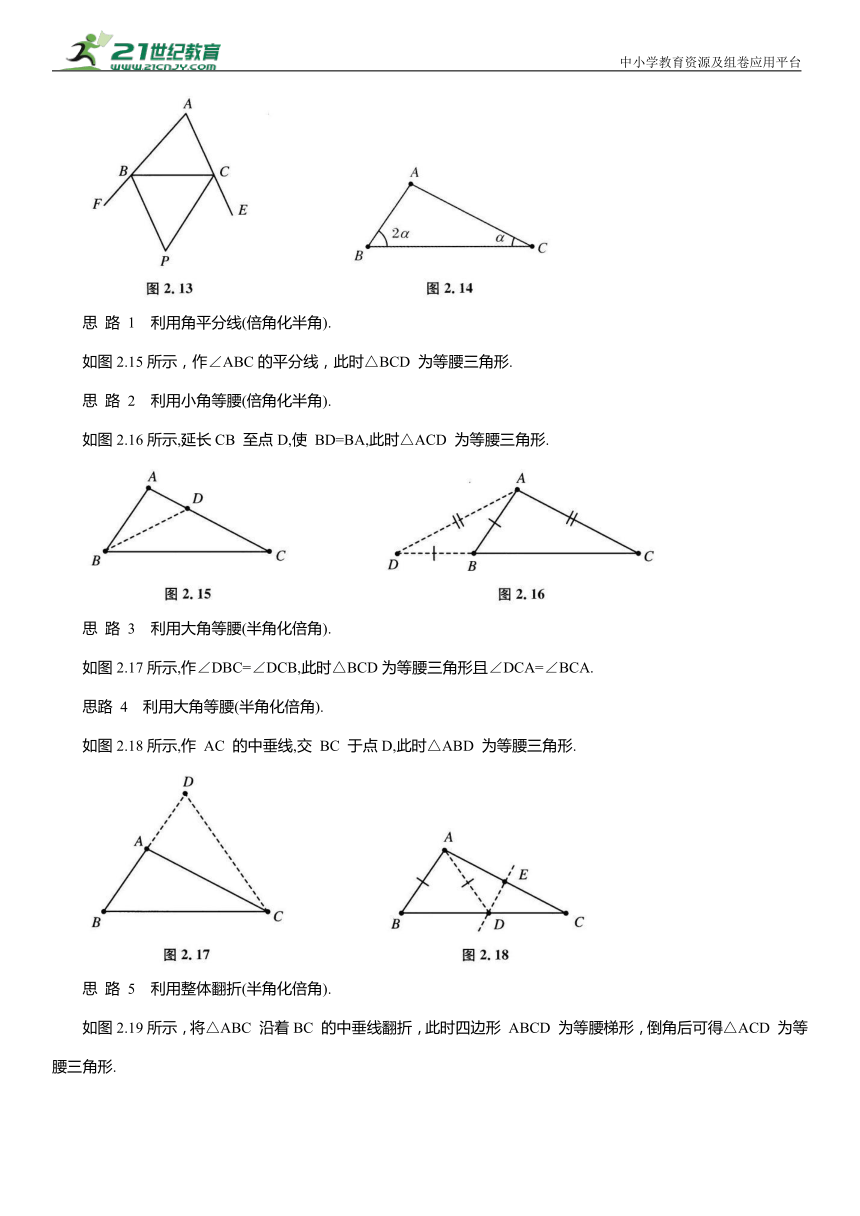

(3) 两外模型(图2.13)

已知:点P 为两外角平分线交点.

结论:

证明:设 连接AP,所以 消去α+β后得证.

2.二倍角的处理方式

如图2.14所示,∠ABC=2∠ACB.

思 路 1 利用角平分线(倍角化半角).

如图2.15所示,作∠ABC的平分线,此时△BCD 为等腰三角形.

思 路 2 利用小角等腰(倍角化半角).

如图2.16所示,延长CB 至点D,使 BD=BA,此时△ACD 为等腰三角形.

思 路 3 利用大角等腰(半角化倍角).

如图2.17所示,作∠DBC=∠DCB,此时△BCD为等腰三角形且∠DCA=∠BCA.

思路 4 利用大角等腰(半角化倍角).

如图2.18所示,作 AC 的中垂线,交 BC 于点D,此时△ABD 为等腰三角形.

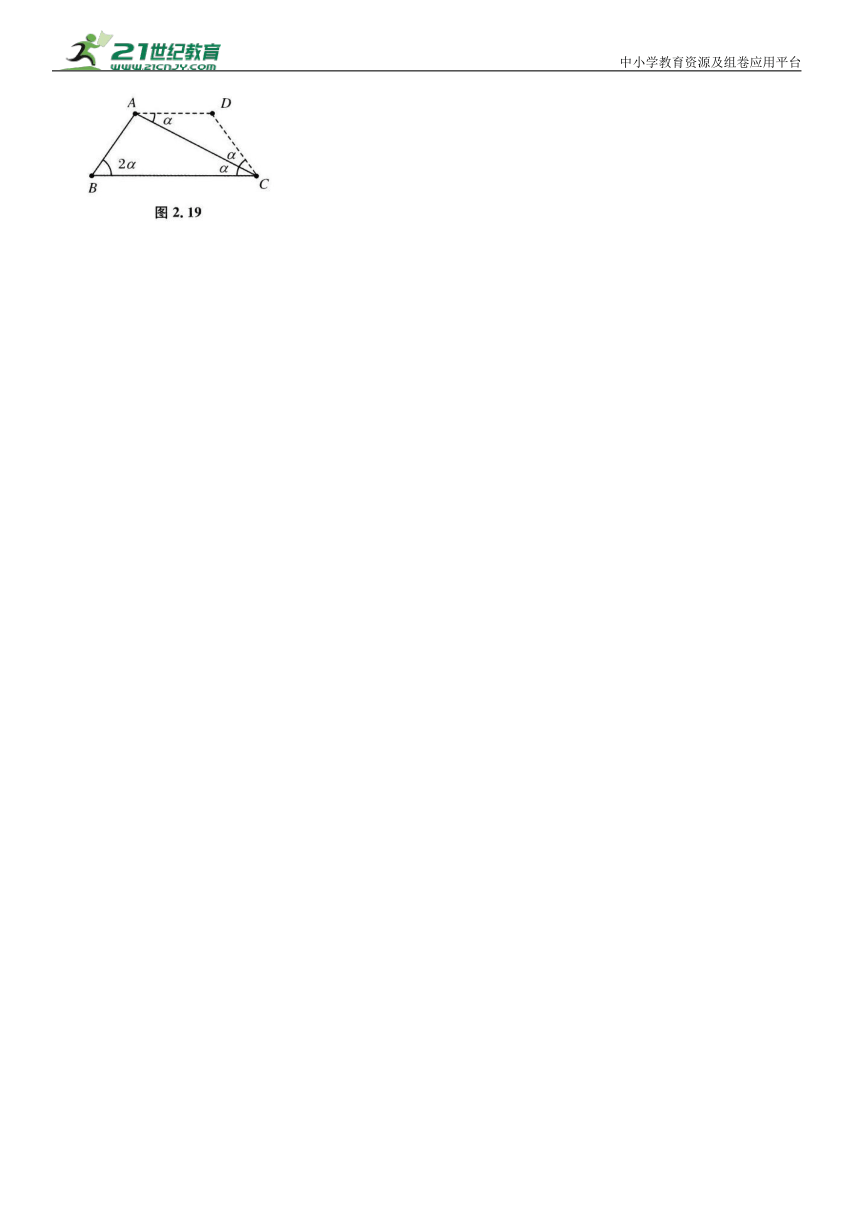

思 路 5 利用整体翻折(半角化倍角).

如图2.19所示,将△ABC 沿着BC 的中垂线翻折,此时四边形 ABCD 为等腰梯形,倒角后可得△ACD 为等腰三角形.

实例剖析

如图 2.20 所示,在△ABC 中,∠ABC =2∠ACB.若 AB = 3,BC = 5,则 AC =

【答案】 2

【分析】

思路 1 利用角平分线.

如图2.21所示,作∠ABC 的平分线,此时△BCD 为等腰三角形,根据角平分线第二定理可得 设 AD=3a,则 DC=5a,易证 △ABD∽△ACB,所以 AC,即9=3a·8a,解得 则

思路 2 利用小角等腰.

如图2.22所示,延长CB至点D,使 BD=BA,此时△ACD 为等腰三角形,作 AE⊥CD于点 E,易得 BE = 1,CE = 4,利用勾股定理得. 在 Rt△AEC 中, AC =

思路 3 利用大角等腰.

如图2.23所示,作AE⊥BC 于点E,在 BC上取点D,使AD=AB,此时△ACD为等腰三角形,易得 BE= ED =1,CD =3,利用勾股定理得 在 Rt△AEC 中,AC=

思路 4 整体对称法.

中小学教育资源及组卷应用平台

如图2.24所示,将△ABC 沿着BC 的中垂线翻折,此时四边形 ABCD 为等腰梯形,作AE⊥BC 于点E,易得 利用勾股定理得 在Rt△AEC中,

模块2 场 景 演 练

模型的识别:角平分线性质定理1

类型1:垂两边,全等现

1. 如图2.25所示,AB∥CD,O为∠BAC,∠ACD的平分线的交点,OE⊥AC于点E,若两平行线间的距离为6,则OE= .

类型2:垂角分,等腰成

2. 如图2.26所示,在 中,BD 平分 ,过点 C 作( 于点D,E 是边AC 的中点,连接DE.若, ,则 AB的长为 .

3. 如图2.27所示,在 中, BE 平分 求证:

4. 如图2.28所示,已知∠ ,则 面积的最大值为 .

类型3:截等线,造全等

5. 如图2.29 所示,已知 AC 平分 则 的度数为

6. 如图2.30 所示,在 中, 是直角, AD,CE 分别是 的平分线,AD,CE 相交于点F.

的度数为 .

(2)FE 与FD 之间的数量关系为 .

(3) 如图2.31所示,在 中,如果 不是直角,其他条件不变,试判断线段AE,CD与AC 之间的数量关系,并说明理由.

类型4:角平行,等腰成

7. 如图2.32所示,在△ABC中,∠B,∠C的平分线相交于点O,过点O作EF∥BC分别交 AB,AC于点E,F.

(1)写出图2.32中所有的等腰三角形: ;EF 与BE,CF 之间的数量关系为 .

(2) 在(1)的条件下,若AB=15,AC=10,则△AEF 的周长为 .

(3)如图2.33所示,在△ABC中,∠B 的平分线与三角形外角. 的平分线CO 交于点O,过点O作OE∥BC交AB于点E,交 AC 于点F,则 EF 与BE,CF 之间的数量关系为 .

(4)如图2.34所示,∠ABC,∠ACB的外角平分线相交于点O,则EF,BE,CF,MN 之间的数量关系为 .

模型的识别:角平分线性质定理2

8. 如图2.35 所示,在Rt△ABC 中,∠BAC=90°,D 是边BC 上一点.连接AD,将△ACD 沿AD 所在直线折叠,点 C 恰好落在边AB 上的E 点处.

(1)若AC=1,AB=2,则

(2)若 BC=m,∠AED=α,则. (用含 m,α的式子表示).

9.(1) 如图2.36所示,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=9,AB=15,CE⊥AB 于点E,AD 平分∠BAC 交CE 于点F,则

(2)如图2.37所示,在Rt△ABC 中,∠BAC=90°,AD⊥BC 于点D,作∠EAC=∠B,AE 与BC 延长线交于点E.若AD=3,DE=4,则CE= ,BE= .

10. 如图2.38所示, ,AC与PB 相交于点D,且 PB=4,PD=3,则

模型的识别:二倍角的处理

11. 如图2.39所示,在 中, 若 则 的面积是 .

12. 如图2.40所示,在 中, ,垂足为点 D,. 若 3, 则

13. 如图2.41所示,在 中, ,则

14. 如图2.42所示,在 中,点 D 在AB 上,点 E 在BC 上,且 点F在BD上,且 延长DC,FE,相交于点 G,且

(1)找出图中与 相等的角: .

(2) 若 ,猜想线段 DE 与DB 的数量关系,并证明你的猜想.

如图2.43所示,抛物线 经过点 C 和点B,与y轴交于点D,连接BD,抛物线上有一点 P,使得. ,此时点 P 的坐标为 .

思维升级:三倍角的处理

16. 如图2.44 所示,在 中, 所以 AB 的长为

1. 3.

提示:过点 O 作AB,CD 的垂线即可.

2. 6.

延长 BA,CD 交于点F,易证△BDF≌△BDC,则 BF= BC=10,DF= DC,即 D 是CF的中点.又 E 是边AC 的中点,则 DE 是△CAF 的中位线,因此 AF=2DE=4,故 AB= BF-AF=6.

3. 延长CE,交 BA 延长线于点F,易证△ABD≌△ACF,所以 BD = CF =2CE,进而得证.

4. 9.

如图J2.1 所示,延长 AB,交 CD 延长线于点E,易证 所以 DC,故

5. 146°.

如图J2.2所示,延长AB至点E,使得 AE=AD,连接CE.

易得△DAC≌△EAC,所以CE=CD.又BC=CD,所以BC=CE.

因为∠D=34°,所以∠EBC=34°,故∠ABC=146°.

说明:当然也可以在 AD 上截取AF=AB,其余解法同上.

6. (1) 120°.

提示:由“双内模型”易得

(2) DF=EF.

证明如下:如图J2.3所示,在 AC 上截取CG=CD,易证△CFG≌△CFD(SAS),所以∠DFC=∠GFC=60°,DF=FG,由此可得∠AFE=∠AFG=60°.

又∠EAF=∠GAF,AF=AF,则△AFG≌△AFE(ASA),于是 EF=GF,故 DF=EF.

(3) AC=AE+CD.

证明如下:如图J2.4所示,在 AC上截取AG=AE.

同(2)可得△EAF≌△GAF(SAS),所以∠EFA =∠GFA=60°,故∠CFG =∠CFD=60°.

同(2)可得△FDC≌△FGC(ASA),所以CD=CG,故AC=AG+CG=AE+CD.

7.(1)△OBE,△OCF;EF=BE+CF.

(2)25.

由(1)知OE=BE,OF=CF.

△AEF的周长为AE+EF+AF=AE+OE+OF+AF=AE+BE+CF+AF =AB+AC=25.

(3) EF=BE-CF.

证明如下:因为 BO 是∠ABC 的平分线,所以∠ABO=∠CBO.

又EF∥BC,则∠CBO=∠EOB,于是∠ABO=∠EOB,故OE=BE.同理,CF=OF,故EF=OE--OF=BE-CF.

(4) EF= BE+MN+CF.

证明如下:因为 BO 是∠CBE 的平分线,所以∠EBO=∠CBO.

又EF∥BC,则∠EMB=∠CBO,于是∠EBM=∠EMB,故 BE=EM.同理,FN= CF,故 EF=EM+MN+FN = BE+MN+CF.

易得 因为AC=1,AB=2,所以 即 BD=2CD.

又 故

因为 所以 即 BD=CD·tanα.

又 BC=BD+CD=m,则CD·tanα+CD=m,故

由射影定理得. 即 解得

因为 AD 平分∠CAE,所以

(2) ,10.

因为AD=3,DE=4,所以 AE=5.

因为∠BAC=90°,AD⊥BC 于点D,所以∠B=∠DAC.又∠EAC=∠B,则∠DAC=∠EAC,于是 即 解得

易得△AEC∽△BEA,则. ,代入数值得 BE=10.

10. 7.

如图J2.5所示,过点 P 作∠APB 的平分线PE,交 AD 于点E.易得

因为∠EPD=∠APE=∠C,且∠PDE=∠CDB,所以 则ED·DC=PD·DB=3.

由于 PE 是角平分线,因此 又 PA=PB=4,所以 设AE=4k,则ED=3k,即1×3=3k·DC,解得 故

如图J2.6所示,过点 A 作AD⊥AC,交 BC于点D,过点 A 作AE⊥BC 于点E.

因为∠C=45°,所以△ADC 是等腰直角三角形,则 AD= AC=2,∠ADC=45°,CD=

又∠ADC=∠B+∠DAB,∠B=22.5°,则∠DAB=22.5°,即∠B=∠DAB,故AD=BD=2.

因为 AD=AC,AE⊥CD,所以 故

△ABC 的面积

思路1 倒角后得到等腰三角形.

如图J2.7所示,易得 ,设 CD=x,则 BD=3-x,根据勾股定理得. 即 解得 故 CD

思路2 倍角化半角.

如图J2.8所示,延长CB到点E,使得 BE= BA,连接 AE.

由 得△CAD∽△CEA,所以 ,则 ∠BAE+∠BAC=90°,即∠C=∠BAC,则 BA=BC=3,故(

因为 所以 解得

思路3 倍角化半角.

如图J2.9所示,作 BG 平分 ,分别交AD,AC于点E,G,易证 AG=GC=1,易得 所以 即 解得

思路1 半角化倍角.

如图J2.10所示,延长 BA 至点E,使AD=AE,连接CE.

设∠ACD=∠ACE=α,则. 所以 ,故 BE= BC,即△BCE 为等腰三角形.

设AD=1,则AE=1,BD=2,所以 故 则

思路2 倍角化半角.

如图J2.11所示,延长 AB 至点F,使 BF= BC,连接CF.

设 AD=1,则 BD=2,易得△ACD∽△AFC,所以, 设 AC=y,则 .在Rt△ABC 中, 即 解得x=4,则 故

思路 3 整体翻折.

如图J2.12所示,将 BA 延长至点F,使 BA=AF,连接CF.

设 AD=1,则 BD =2,易得△ABC≌△AFC,所以 则 ,于是 即 则 CF = DF=4.

在 Rt△ACF 中, 故

14.(1)∠DEF=∠FDG.

理由:由 得△DEF∽△GDF,故∠DEF=∠FDG.

(2) BD=kDE.

理由:如图J2.13所示,延长AC到点H,使得∠CBH=∠ABC=α,则∠BDE=2α.

由 得△DFE∽△BAH,则 即 BH=kDE.

甘 得△BCD≌△BCH,则 BD=BH,故 BD=kDE.

或

思路1 如图J2.14所示,在 x 轴正半轴上取点. 使 过点 作 垂足为点 E,此时 所以 则

在△BDB'中, 即 解得 则 故

又 B(-1,0),所以 同理, 分别联立直线与抛物线的解析式,求解可得点 P 的坐标为 或

思路2 如图J2.15所示,在OD 上取一点E,使ED=EB,此时 在Rt△BEO 中, 即 解得 所以 余下步骤同思路1.

思路3 如图J2.16所示,在 x轴上取一点E,使∠EDO=2∠BDO,根据角平分线第二定理可得

在 Rt△DEO中,( 即( 解得 所以 余下步骤同思路1.

思路1 如图J2.17所示,在 AC 边上取点D,使 ,连接BD.由 得 所以 即 解得 则 故 设 BD=2a,则AB=3a.

如图J2.18所示,在△ABD 中,延长 AB 至点K,使 BK =BD,易证 所以 即 解得 故

思路2 如图 J2.19 所示,在 AC 边上取点D,使 连接 BD,易得∠CDB=∠CBD=2∠A,所以 CB=CD.

过点C作CH⊥BD 于点H,过点 B 作BT⊥CD 于点T.则 BH=DH=1,所以 CH=

因为 所以 则

故

模块1 本 质 原 理

思考:如何用尺规作图,作出角平分线

步骤如下(先思考,再看下面的步骤):

(1)先在纸上画一个角∠AOB(图2.1),这个角是被平分的角.

(2)以顶点 O为圆心、任意长度为半径画圆弧,分别交角两边于点 C,D(图2.2).

(3)再分别以点 C,D为圆心、大于 的长度为半径画弧,两圆弧交于点 E(图2.3).

(4)连接顶点 O 和E(图2.4),射线OE 即为角平分线(原理:

角平分线性质定理

角平分线性质定理1 在角的内部平分线上的点到这个角的两边的距离相等.如图2.5所示,射线OC 是∠AOB 的平分线,则 DE=DF.

角平分线性质定理2 在△ABC中,AD 是∠BAC 的平分线,则有 (图2.6).

针对定理2的证明:

证法 1 如图2.7所示,过点 D作DF⊥AB,DG⊥AC.根据角平分线性质得 DF=DG,易得

整理得

证法 2 如图2.8所示,过点 C作CE∥AD交BA 延长线于点E.

因为 CE∥AD,所以∠1=∠E,∠2=∠3.

又 AD 平分∠BAC,则∠1=∠2,故∠E=∠3,则AE=AC.

由 CE∥AD 可得 故

解题原理 对于全等型的角平分线题型,本质原理是“遇角分,作对称”即可,常见的对称图形如图2.9所示(虚线部分在做题时需要补形).

特别地,当“角平分线”遇到“平行线”时,会产生等腰三角形,如图2.10所示,已知 OA平分∠BOC,AB∥OC,则△AOB 为等腰三角形.

常见倒角模型

1.三个倒角模型

(1) 双内模型(图2.11)

已知:点P 为两内角平分线交点.

结论:

证明:设∠ABP =∠CBP =α,∠ACP =∠BCP =β,则 消去α+β后得证.

(2) 内外模型(图2.12)

已知:点P 为内、外角平分线交点.

结论:

证明:设∠ACP=∠DCP=α,∠ABP=∠DBP=β,则 消去β-α后得证.

(3) 两外模型(图2.13)

已知:点P 为两外角平分线交点.

结论:

证明:设 连接AP,所以 消去α+β后得证.

2.二倍角的处理方式

如图2.14所示,∠ABC=2∠ACB.

思 路 1 利用角平分线(倍角化半角).

如图2.15所示,作∠ABC的平分线,此时△BCD 为等腰三角形.

思 路 2 利用小角等腰(倍角化半角).

如图2.16所示,延长CB 至点D,使 BD=BA,此时△ACD 为等腰三角形.

思 路 3 利用大角等腰(半角化倍角).

如图2.17所示,作∠DBC=∠DCB,此时△BCD为等腰三角形且∠DCA=∠BCA.

思路 4 利用大角等腰(半角化倍角).

如图2.18所示,作 AC 的中垂线,交 BC 于点D,此时△ABD 为等腰三角形.

思 路 5 利用整体翻折(半角化倍角).

如图2.19所示,将△ABC 沿着BC 的中垂线翻折,此时四边形 ABCD 为等腰梯形,倒角后可得△ACD 为等腰三角形.

实例剖析

如图 2.20 所示,在△ABC 中,∠ABC =2∠ACB.若 AB = 3,BC = 5,则 AC =

【答案】 2

【分析】

思路 1 利用角平分线.

如图2.21所示,作∠ABC 的平分线,此时△BCD 为等腰三角形,根据角平分线第二定理可得 设 AD=3a,则 DC=5a,易证 △ABD∽△ACB,所以 AC,即9=3a·8a,解得 则

思路 2 利用小角等腰.

如图2.22所示,延长CB至点D,使 BD=BA,此时△ACD 为等腰三角形,作 AE⊥CD于点 E,易得 BE = 1,CE = 4,利用勾股定理得. 在 Rt△AEC 中, AC =

思路 3 利用大角等腰.

如图2.23所示,作AE⊥BC 于点E,在 BC上取点D,使AD=AB,此时△ACD为等腰三角形,易得 BE= ED =1,CD =3,利用勾股定理得 在 Rt△AEC 中,AC=

思路 4 整体对称法.

中小学教育资源及组卷应用平台

如图2.24所示,将△ABC 沿着BC 的中垂线翻折,此时四边形 ABCD 为等腰梯形,作AE⊥BC 于点E,易得 利用勾股定理得 在Rt△AEC中,

模块2 场 景 演 练

模型的识别:角平分线性质定理1

类型1:垂两边,全等现

1. 如图2.25所示,AB∥CD,O为∠BAC,∠ACD的平分线的交点,OE⊥AC于点E,若两平行线间的距离为6,则OE= .

类型2:垂角分,等腰成

2. 如图2.26所示,在 中,BD 平分 ,过点 C 作( 于点D,E 是边AC 的中点,连接DE.若, ,则 AB的长为 .

3. 如图2.27所示,在 中, BE 平分 求证:

4. 如图2.28所示,已知∠ ,则 面积的最大值为 .

类型3:截等线,造全等

5. 如图2.29 所示,已知 AC 平分 则 的度数为

6. 如图2.30 所示,在 中, 是直角, AD,CE 分别是 的平分线,AD,CE 相交于点F.

的度数为 .

(2)FE 与FD 之间的数量关系为 .

(3) 如图2.31所示,在 中,如果 不是直角,其他条件不变,试判断线段AE,CD与AC 之间的数量关系,并说明理由.

类型4:角平行,等腰成

7. 如图2.32所示,在△ABC中,∠B,∠C的平分线相交于点O,过点O作EF∥BC分别交 AB,AC于点E,F.

(1)写出图2.32中所有的等腰三角形: ;EF 与BE,CF 之间的数量关系为 .

(2) 在(1)的条件下,若AB=15,AC=10,则△AEF 的周长为 .

(3)如图2.33所示,在△ABC中,∠B 的平分线与三角形外角. 的平分线CO 交于点O,过点O作OE∥BC交AB于点E,交 AC 于点F,则 EF 与BE,CF 之间的数量关系为 .

(4)如图2.34所示,∠ABC,∠ACB的外角平分线相交于点O,则EF,BE,CF,MN 之间的数量关系为 .

模型的识别:角平分线性质定理2

8. 如图2.35 所示,在Rt△ABC 中,∠BAC=90°,D 是边BC 上一点.连接AD,将△ACD 沿AD 所在直线折叠,点 C 恰好落在边AB 上的E 点处.

(1)若AC=1,AB=2,则

(2)若 BC=m,∠AED=α,则. (用含 m,α的式子表示).

9.(1) 如图2.36所示,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=9,AB=15,CE⊥AB 于点E,AD 平分∠BAC 交CE 于点F,则

(2)如图2.37所示,在Rt△ABC 中,∠BAC=90°,AD⊥BC 于点D,作∠EAC=∠B,AE 与BC 延长线交于点E.若AD=3,DE=4,则CE= ,BE= .

10. 如图2.38所示, ,AC与PB 相交于点D,且 PB=4,PD=3,则

模型的识别:二倍角的处理

11. 如图2.39所示,在 中, 若 则 的面积是 .

12. 如图2.40所示,在 中, ,垂足为点 D,. 若 3, 则

13. 如图2.41所示,在 中, ,则

14. 如图2.42所示,在 中,点 D 在AB 上,点 E 在BC 上,且 点F在BD上,且 延长DC,FE,相交于点 G,且

(1)找出图中与 相等的角: .

(2) 若 ,猜想线段 DE 与DB 的数量关系,并证明你的猜想.

如图2.43所示,抛物线 经过点 C 和点B,与y轴交于点D,连接BD,抛物线上有一点 P,使得. ,此时点 P 的坐标为 .

思维升级:三倍角的处理

16. 如图2.44 所示,在 中, 所以 AB 的长为

1. 3.

提示:过点 O 作AB,CD 的垂线即可.

2. 6.

延长 BA,CD 交于点F,易证△BDF≌△BDC,则 BF= BC=10,DF= DC,即 D 是CF的中点.又 E 是边AC 的中点,则 DE 是△CAF 的中位线,因此 AF=2DE=4,故 AB= BF-AF=6.

3. 延长CE,交 BA 延长线于点F,易证△ABD≌△ACF,所以 BD = CF =2CE,进而得证.

4. 9.

如图J2.1 所示,延长 AB,交 CD 延长线于点E,易证 所以 DC,故

5. 146°.

如图J2.2所示,延长AB至点E,使得 AE=AD,连接CE.

易得△DAC≌△EAC,所以CE=CD.又BC=CD,所以BC=CE.

因为∠D=34°,所以∠EBC=34°,故∠ABC=146°.

说明:当然也可以在 AD 上截取AF=AB,其余解法同上.

6. (1) 120°.

提示:由“双内模型”易得

(2) DF=EF.

证明如下:如图J2.3所示,在 AC 上截取CG=CD,易证△CFG≌△CFD(SAS),所以∠DFC=∠GFC=60°,DF=FG,由此可得∠AFE=∠AFG=60°.

又∠EAF=∠GAF,AF=AF,则△AFG≌△AFE(ASA),于是 EF=GF,故 DF=EF.

(3) AC=AE+CD.

证明如下:如图J2.4所示,在 AC上截取AG=AE.

同(2)可得△EAF≌△GAF(SAS),所以∠EFA =∠GFA=60°,故∠CFG =∠CFD=60°.

同(2)可得△FDC≌△FGC(ASA),所以CD=CG,故AC=AG+CG=AE+CD.

7.(1)△OBE,△OCF;EF=BE+CF.

(2)25.

由(1)知OE=BE,OF=CF.

△AEF的周长为AE+EF+AF=AE+OE+OF+AF=AE+BE+CF+AF =AB+AC=25.

(3) EF=BE-CF.

证明如下:因为 BO 是∠ABC 的平分线,所以∠ABO=∠CBO.

又EF∥BC,则∠CBO=∠EOB,于是∠ABO=∠EOB,故OE=BE.同理,CF=OF,故EF=OE--OF=BE-CF.

(4) EF= BE+MN+CF.

证明如下:因为 BO 是∠CBE 的平分线,所以∠EBO=∠CBO.

又EF∥BC,则∠EMB=∠CBO,于是∠EBM=∠EMB,故 BE=EM.同理,FN= CF,故 EF=EM+MN+FN = BE+MN+CF.

易得 因为AC=1,AB=2,所以 即 BD=2CD.

又 故

因为 所以 即 BD=CD·tanα.

又 BC=BD+CD=m,则CD·tanα+CD=m,故

由射影定理得. 即 解得

因为 AD 平分∠CAE,所以

(2) ,10.

因为AD=3,DE=4,所以 AE=5.

因为∠BAC=90°,AD⊥BC 于点D,所以∠B=∠DAC.又∠EAC=∠B,则∠DAC=∠EAC,于是 即 解得

易得△AEC∽△BEA,则. ,代入数值得 BE=10.

10. 7.

如图J2.5所示,过点 P 作∠APB 的平分线PE,交 AD 于点E.易得

因为∠EPD=∠APE=∠C,且∠PDE=∠CDB,所以 则ED·DC=PD·DB=3.

由于 PE 是角平分线,因此 又 PA=PB=4,所以 设AE=4k,则ED=3k,即1×3=3k·DC,解得 故

如图J2.6所示,过点 A 作AD⊥AC,交 BC于点D,过点 A 作AE⊥BC 于点E.

因为∠C=45°,所以△ADC 是等腰直角三角形,则 AD= AC=2,∠ADC=45°,CD=

又∠ADC=∠B+∠DAB,∠B=22.5°,则∠DAB=22.5°,即∠B=∠DAB,故AD=BD=2.

因为 AD=AC,AE⊥CD,所以 故

△ABC 的面积

思路1 倒角后得到等腰三角形.

如图J2.7所示,易得 ,设 CD=x,则 BD=3-x,根据勾股定理得. 即 解得 故 CD

思路2 倍角化半角.

如图J2.8所示,延长CB到点E,使得 BE= BA,连接 AE.

由 得△CAD∽△CEA,所以 ,则 ∠BAE+∠BAC=90°,即∠C=∠BAC,则 BA=BC=3,故(

因为 所以 解得

思路3 倍角化半角.

如图J2.9所示,作 BG 平分 ,分别交AD,AC于点E,G,易证 AG=GC=1,易得 所以 即 解得

思路1 半角化倍角.

如图J2.10所示,延长 BA 至点E,使AD=AE,连接CE.

设∠ACD=∠ACE=α,则. 所以 ,故 BE= BC,即△BCE 为等腰三角形.

设AD=1,则AE=1,BD=2,所以 故 则

思路2 倍角化半角.

如图J2.11所示,延长 AB 至点F,使 BF= BC,连接CF.

设 AD=1,则 BD=2,易得△ACD∽△AFC,所以, 设 AC=y,则 .在Rt△ABC 中, 即 解得x=4,则 故

思路 3 整体翻折.

如图J2.12所示,将 BA 延长至点F,使 BA=AF,连接CF.

设 AD=1,则 BD =2,易得△ABC≌△AFC,所以 则 ,于是 即 则 CF = DF=4.

在 Rt△ACF 中, 故

14.(1)∠DEF=∠FDG.

理由:由 得△DEF∽△GDF,故∠DEF=∠FDG.

(2) BD=kDE.

理由:如图J2.13所示,延长AC到点H,使得∠CBH=∠ABC=α,则∠BDE=2α.

由 得△DFE∽△BAH,则 即 BH=kDE.

甘 得△BCD≌△BCH,则 BD=BH,故 BD=kDE.

或

思路1 如图J2.14所示,在 x 轴正半轴上取点. 使 过点 作 垂足为点 E,此时 所以 则

在△BDB'中, 即 解得 则 故

又 B(-1,0),所以 同理, 分别联立直线与抛物线的解析式,求解可得点 P 的坐标为 或

思路2 如图J2.15所示,在OD 上取一点E,使ED=EB,此时 在Rt△BEO 中, 即 解得 所以 余下步骤同思路1.

思路3 如图J2.16所示,在 x轴上取一点E,使∠EDO=2∠BDO,根据角平分线第二定理可得

在 Rt△DEO中,( 即( 解得 所以 余下步骤同思路1.

思路1 如图J2.17所示,在 AC 边上取点D,使 ,连接BD.由 得 所以 即 解得 则 故 设 BD=2a,则AB=3a.

如图J2.18所示,在△ABD 中,延长 AB 至点K,使 BK =BD,易证 所以 即 解得 故

思路2 如图 J2.19 所示,在 AC 边上取点D,使 连接 BD,易得∠CDB=∠CBD=2∠A,所以 CB=CD.

过点C作CH⊥BD 于点H,过点 B 作BT⊥CD 于点T.则 BH=DH=1,所以 CH=

因为 所以 则

故

同课章节目录