河北石家庄市七县2024-2025学年高二下学期期中联考 历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北石家庄市七县2024-2025学年高二下学期期中联考 历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 73.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-27 10:08:58 | ||

图片预览

文档简介

2024~2025学年高二4月期中提升考

历 史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:选择性必修3。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.在探讨“孝”的伦理时,王守仁强调孝道并非源于外在教条,认为“此心若无人欲,纯是天理,是个诚于孝亲的心,冬时自然思量父母的寒,便自要去求个温的道理”。由此可知,王守仁

A.强调个人的主观能动性 B.否定传统伦理道德标准

C.具有客观唯心主义倾向 D.提倡“格物致知”的理念

2.欧几里德的《原本》,按照原书名可意译为“测地学”,因为该学科源自古埃及人测量土地的经验,并发展为一门演绎科学,利玛窦将此书译成中文时,借用古代汉语“数未定而设问”的“几何”一词,取名为《几何原本》。利玛窦的这一做法意在

A.更新国人的数学思维方式 B.适应士大大的传统认知

C.传播儒家的经世致用思想 D.准确诠释西方数学文化

3.公元988年,基辅罗斯大公弗拉基米尔接受东正教洗礼,将拜占庭式基督教定为国教。13世纪,弗拉基米尔被东正教尊为圣弗拉基米尔,成为斯拉夫人的英雄。东正教会的“教主教区主教区“层级结构,与基辅罗斯的“大公国一公国”政治架构相吻合,都主教成为大公的“首席顾问”。上述现象

A.标志着神学思想向世俗化转变 B.导致基督教会内部出现大分裂

C.促进了俄罗斯共同体意识发展 D.说明莫斯科公国成为集权国家

4.8世纪初,日本仿照《唐律疏议》制定《大宝律令》,确立了律令制国家框架。太政官制与八省百官体系直接移植自唐朝三省六部制,但根据氏族社会的特点形成了位阶制。这反映出当时日本

A.具有强烈的民族认同意识 B.选择性地吸收中华文化

C.致力于维护传统等级秩序 D.认可宗藩体系中的地位

5.西罗马帝国灭亡后,日耳曼雇佣兵将领狄奥多里克以“军事长官”的名义统治意大利,实际上独立于拜占庭帝国之外,并推行地方自治。大迁徙后,法兰克人按战功分配高卢土地,形成“份地”制度。据此可知,日耳曼人的迁徙

A.消除了氏族血缘的影响力 B.促进了民族国家形成和发展

C.中断了欧洲农耕文明进程 D.推动了西欧政治结构的转型

6.下表是18世纪以来非洲文化在美国的发展概况。这可用于说明

领域 概况

音乐 黑人带来的鼓乐、灵歌等,逐渐演变为蓝调、爵士等美国本土音乐流派

宗教 伏都教融合了西非约鲁巴信仰与天主教元素,形成了独特的宗教文化

饮食 非洲饮食中的秋葵汤和炸鸡等被纳入美国南方的饮食体系之中

A.殖民扩张客观上促进美国文化多元化 B.文化融合消除了美国排外情绪

C.黑奴贸易推动了美国主流文化的转换 D.外来文化冲击了美国本土文化

7.张骞出使乌孙后,乌孙使者随汉使回访,“见汉人众富厚,归报其国,其国乃益重汉”。东汉时期,乌孙大昆弥主动献名马并送质子入侍;班超经营西域时,乌孙亦参与朝贡。这体现出

A.丝绸之路增强了中原王朝的向心力 B.西域诸国与汉朝同盟关系稳固

C.两汉政府深化了对西域的行政管理 D.汉朝的北部边疆局势趋于安定

8.据史料记载,东南亚香料通过朝贡贸易进入明朝宫廷,并融入中药体系和文人雅集之中。17世纪,欧洲贵族将东南亚香料视为身份象征,用于腌制肉类和宗教仪式,催生出“香文化”。这表明,当时

A.对外交流致使社会奢靡之风蔓延 B.国际贸易推动跨区域文化交融

C.东南亚跃升为全球主要贸易对象 D.早期全球化引发生活方式趋同

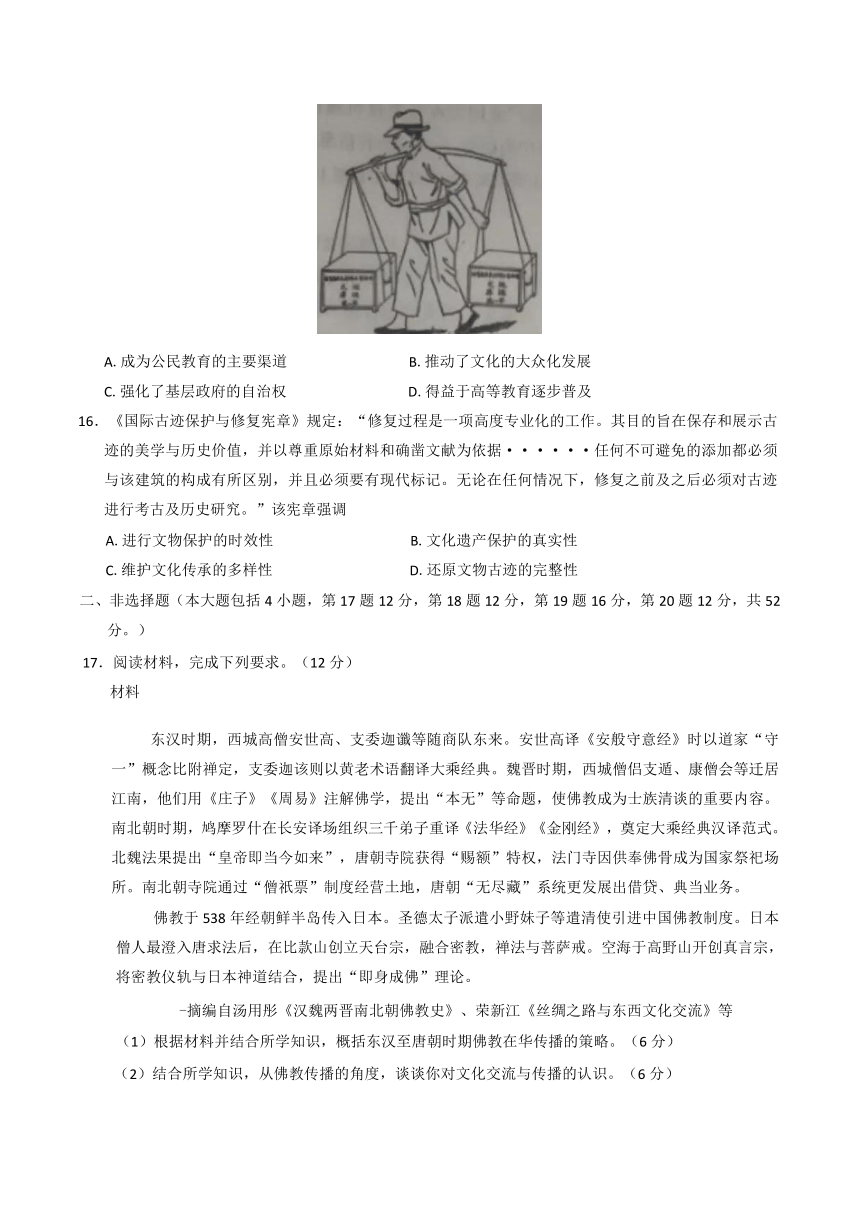

9.下面为2011~2017年中国排名前100的跨国公司平均海外资产、收入、员工统计表。据此可知

平均海外资产 (万元人民币) 平均海外收入 (万元人民币) 平均海外员工 (人) 平均跨国指数

2011 3 250 449.5 3 101 051.3 4 151.8 12.2

2012 3 819 372.3 4 266 682.9 4 916.1 15.4

2013 4486 873.2 4 779 552.7 6 242.1 15.7

2014 5 247 279.8 5 058 026.2 7 239.3 15.6

2015 5 633 384.3 4 859 031.5 9 242.6 15.6

2016 7 086 186.2 4 731 597.0 10 118.2 17.3

2017 8 078 308.8 4 901 195.0 11 661.8 19.4

A.跨国公司在资源配置中起基础性作用 B.经济全球化改变了中国劳动力结构

C.产业结构优化拓展了对外贸易的范围 D.中国经济在全球的影响力不断加强

10.1928年,《国闻画报》发文指出:“非同志而将要投机或已经投机的分子,尤其喜欢中山装······大概以为本人以前虽非中山信徒,但现在颇有信奉总理的必要。即使自己万无信奉三民主义的能力,但是着了中山装之后,至少可以在衣服上表示自己有模仿中山的能耐。”该文从侧面反映出当时

A.民主革命进入新阶段 B.服饰文化的平等化与大众化

C.官场上投机风气盛行 D.国民革命运动具有重要意义

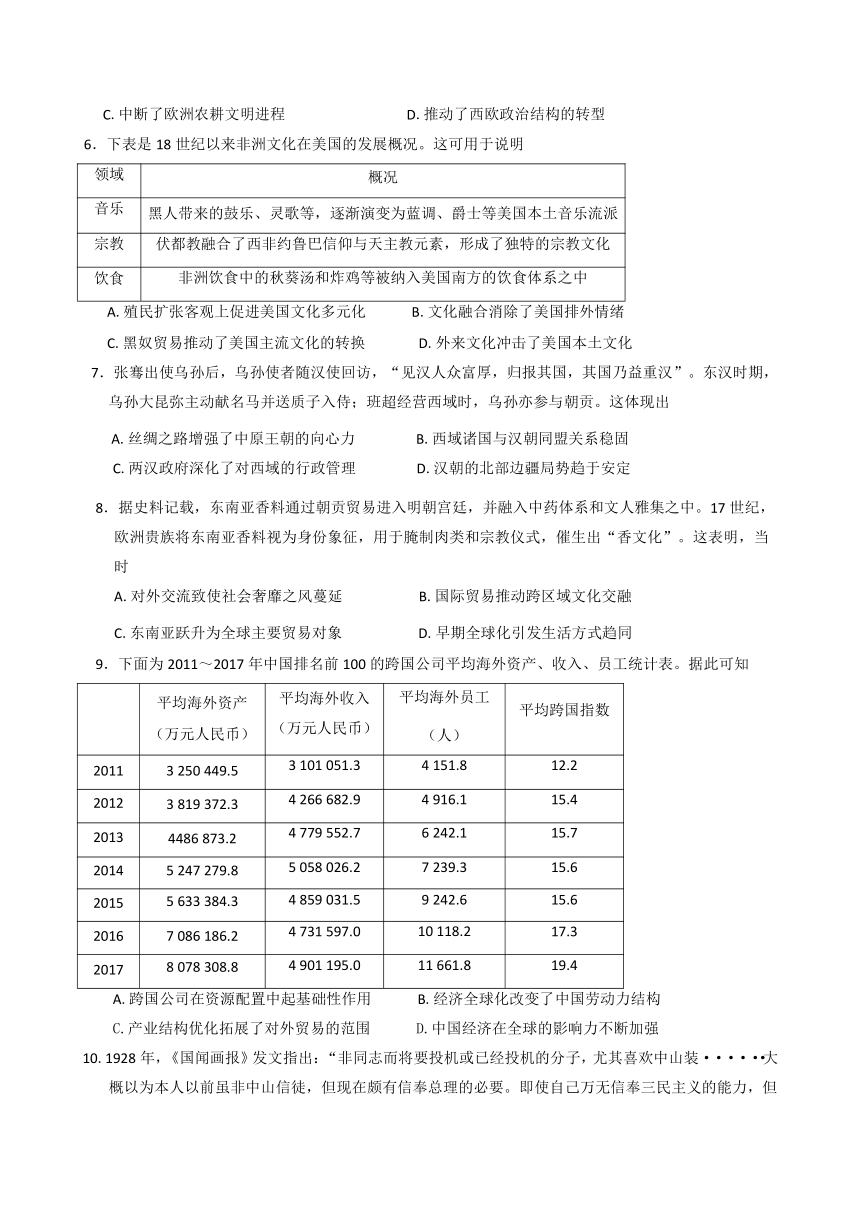

11.云纹是中国古老的艺术主题。右图是13世纪伊利汗国时期的滴珠窠云纹地毯,其保留了伊斯兰风格,形成了独特的“菱格十云朵嵌套”结构。这可用于佐证

A.本土文明同化了外来统治者

B.蒙古西征推动了区域文化交流

C.华夏文明在中东占主导地位

D.丝绸之路上东西文化交流畅通

12.1814年,俄国作家普希金在《皇村回忆》中将拿破仑塑造为“暴君”。1824年,普希金在流放期间创作诗歌,批判俄皇亚历山大一世,称其统治为“无声的禁锢”,而将拿破仑归为“正义的一方”。普希金的这一转变

A.表明俄国封建制度瓦解 B.反映出史实拓展推动史论深化

C.折射出民主意识的增强 D.说明“民族自决”原则影响深远

13.1956年,埃及纳赛尔政府颁布《苏伊士运河国有化法令》,收回苏伊士运河主权,并援引《联合国宪章》第2条“主权平等原则”对抗英法干预。这一行动触发了第二次中东战争,阿拉伯国家集体与英法断交并切断对这些国家的石油供应,最终美苏联合施压迫使英法撤军。对此解读合理的是

A.联合国的宗旨无法得到践行 B.西方资本主义阵营走向瓦解

C.殖民体系下国际关系的复杂 D.多极化有力冲击了两极格局

14.元朝历山书院规定:“以曹人范秀为之师,其子弟与相邻凡愿学者皆集······提刑公之封树在焉,则为书与昆弟约,谨烝尝护松槚,相与为忠信孝悌之归。又与子侄约,凡胜衣者悉就学,暇日习射御备颜行······复藏方书,聘定襄周文胜为医师,以待愿学者与乡之求匕剂者。”这表明,历山书院

A.功能呈现多样性特征 B.教学受自然条件影响

C.注重专业人才的培养 D.改变了传统教育模式

15.1936年,有学者指出,中国巡回文库通常采用以箱装书的方式(如下图),将图书输送于偏僻而无图书馆设备之地。与固定图书馆“期待于求教的”理念相比,巡回文库的核心是读者需求,“迁就于求教的”,将教育的力量“打进农民的生活”。当时的巡回文库

A.成为公民教育的主要渠道 B.推动了文化的大众化发展

C.强化了基层政府的自治权 D.得益于高等教育逐步普及

16.《国际古迹保护与修复宪章》规定:“修复过程是一项高度专业化的工作。其目的旨在保存和展示古迹的美学与历史价值,并以尊重原始材料和确凿文献为依据······任何不可避免的添加都必须与该建筑的构成有所区别,并且必须要有现代标记。无论在任何情况下,修复之前及之后必须对古迹进行考古及历史研究。”该宪章强调

A.进行文物保护的时效性 B.文化遗产保护的真实性

C.维护文化传承的多样性 D.还原文物古迹的完整性

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题12分,第18题12分,第19题16分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

东汉时期,西城高僧安世高、支委迦谶等随商队东来。安世高译《安般守意经》时以道家“守一”概念比附禅定,支委迦该则以黄老术语翻译大乘经典。魏晋时期,西城僧侣支遁、康僧会等迁居江南,他们用《庄子》《周易》注解佛学,提出“本无”等命题,使佛教成为士族清谈的重要内容。南北朝时期,鸠摩罗什在长安译场组织三千弟子重译《法华经》《金刚经》,奠定大乘经典汉译范式。北魏法果提出“皇帝即当今如来”,唐朝寺院获得“赐额”特权,法门寺因供奉佛骨成为国家祭祀场所。南北朝寺院通过“僧祇票”制度经营土地,唐朝“无尽藏”系统更发展出借贷、典当业务。

佛教于538年经朝鲜半岛传入日本。圣德太子派遣小野妹子等遣清使引进中国佛教制度。日本僧人最澄入唐求法后,在比款山创立天台宗,融合密教,禅法与菩萨戒。空海于高野山开创真言宗,将密教仪轨与日本神道结合,提出“即身成佛”理论。

-摘编自汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》、荣新江《丝绸之路与东西文化交流》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括东汉至唐朝时期佛教在华传播的策略。(6分)

(2)结合所学知识,从佛教传播的角度,谈谈你对文化交流与传播的认识。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一新中国成立初期,8,此行在温批难民对通过报刊定件发明解众,形发“所众的经动”,而对期:,1030~1053年,中央通过《美于海外侨民工作的指示),收容并安现了2万名被边的的难侨,并设立华侨农场作为集中安置点。

-摘编自周鲠生《国际法视野下的中国难民政策》

材料二

1979年,中国接收了28万越南难民,在广西、云南等地建立了华侨农场,同时推行“以民聘止工代版”政策,发展橡胶种植与加工业,使难民群体逐步融入地方产业徒,对于华侨农场的入《难民公约》,获得国际规则制定参与资格,1982年宪法明确“给予外国人受庇护的权利”。现出“负责任大国”形象,为90年代参与联合国维和行动积累了外交资本。20世纪90年代,广东省通过民营企业吸纳归国难侨就业。2014年《关于在华难民社会融入的指导意见》鼓励难民参与职业技能培训,昆明等地试点难民子女进入公立学校就读。2015年叙利亚危机中,我国向约旦、黎巴嫩提供约1亿元人道援助,“以难民外交拓展一带一路合作”。

-摘编自联合国难民署《全球难民治理与中国角色》

(1)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立初期和改革开放后我国难民政策的共同之处。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明改革开放后我国难民政策的变化及其积极影响。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

殖民时期,印度政府将英语确立为唯一行政语言,印度语言仅用于低级职务。英语教育体系培养了一批西化印度精莫阶层,他们接受西方价值观并主导行政、法律系统。广大农村主义与传统信仰。英语教育培养的中产阶级成为文化变革的主力,他们既推动社会改革,如新林,激化锡克教徒与穆斯林的暴力冲突,在土地分配中偏向穆新林地主,加剧了印度教农民与穆斯林精英的经济不平等。

-摘编自[英]苏珊·贝利(种姓、社会与政治;从18世纪到现代印度的变迁》

材料二

印度独立后,通过1950年宪法明确将世俗主义确立为国家基本原则,还确立了“三语政刷。1967年《官方语言法案》允许各邦自主选择教学语言,使泰米尔语、孟加拉语等地方语言重新成为文化载体。1954年启动的“国家遗产保护计划”对泰姬隙、科纳拉克太阳神庙等殖民时期遭忽视的遗迹进行科学修复,并赋予其“非殖民化历史象征”的意义,印度文化关系委员会在全球设立了35个文化中心。

-摘编自[关]格兰维尔·奥斯汀《印度宪法:国家的基石》(1)根据材料一,归纳殖民时期印度文化的特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析印度独立后文化建设的意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中国是茶树的原产地,中国茶业最初兴于巴蜀,其后向东部和南部传播开来,逐步遍及全国,到了唐朝,又传至朝鲜和日本。16世纪后被西方引进,并逐渐发展成为中国及东亚乃至整个世界的一种灿烂独特的茶文化。

-摘编自马曼丽李丁《丝绸之路发展史》

根据材料并结合世界史知识,围绕“茶与茶文化”自拟论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑清晰,表述成文。)

2024~2025学年高二4月期中提升考·历史

参考答案、提示及评分细则

1.A 考查王阳明的思想。根据材料可知,王守仁强调“孝”是出自内心的诚,是“此心若无人欲,纯是天理”,即认为个人内心的良知是判断和践行道德的关键。他认为,人内心自然会思量父母的寒暖等,从而去践行孝道,这突出了个人的主观能动性,故选A项。王守仁强调以内心的良知为准则来实践伦理道德,是对传统伦理道德践行方式的一种新的阐释,而非否定,故排除B项;王守仁的思想具有主观唯心主义色彩,他认为个人的主观精神决定一切,而客观唯心主义是把客观精神(如上帝、理念、绝对精神等)看作世界的主宰和本原,故排除C项;“格物致知”是程朱理学中的核心理念,主张通过对事物的外在探究来获取知识和天理,而王守仁主张通过内心的反省来认识天理,故排除D项。

这样的命名方式能够与中国传统文化中的概念相联系,适应了中国士大夫阶层传统的认知方式,使他们更容文化适配,而非直接改变思维方式,故排除A项;利玛窦的目标是传教,虽借儒家外壳,但核心并非传播儒家经世致用思想,故排除C项;“几何”一词并非是对西方数学文化的准确诠释,利玛窦这样命名更多是从便于在中国传播、让国人接受的角度考虑的,故排除D项。

3.C 考查俄罗斯文化。根据材料并结合所学知识可知,东正教的国教化统一了基辅罗斯的宗教信仰,教会与政凝聚了不同部落,为俄罗斯民族共同体的形成奠定了基础,故选C项。材料体现的是基辅罗斯宗教与政治的结因果关系,且时间不符,故排除B项;莫斯科公国在14~16世纪的逐步崛起为一个集权国家,与材料中基辅罗斯的宗教与政治整合无关,故排除D项。

4.B 考查古代日本文化。日本仿照《唐律疏议》制定《大宝律令》,移植唐朝三省六部制,同时结合自身氏族社会特点将其改为位阶制,体现了日本在学习中国文化时并非全盘照搬,而是有选择性地吸收和改造,故选B 项。材料主要体现的是日本对唐朝律令的借鉴和调整,没有强调日本的民族认同意识,故排除A项;虽位阶制可能涉及等级,但材料重点在于制度移植的本土化调整,而非单纯维护传统,故排除C项;宗藩关系强调政治依附,而日本引入唐朝制度是主动的文化借鉴,故排除D项。

5.D 考查日耳曼人的迁徙。日耳曼人的地方自治政策削弱了中央集权,促使权力分散至地方贵族;“份地”制的转变,正是西欧政治结构转型的核心表现,为西欧封建制度的形成奠定了基础,故选D项。日耳曼社会虽逐渐弱化氏族纽带,但“份地”制度更多基于军事组织,未完全消除血缘影响,故排除A项;民族国家是近代产物,日耳曼迁徙时期处于封建割据阶段,尚未形成民族国家,故排除B项;西欧农耕文明在中世纪庄园制下持续发展,并未中断,仅组织形式发生变化,故排除C项。

6.A 考查移民社会的多元文化。18世纪以来,非洲文化与美国本土文化及其他文化相融合,这是由于在殖民扩张过程中,大量非洲黑人被贩卖到美国,他们带来了自己的文化,客观上促进了美国文化的多元化,故选A 排除B项;美国的主流文化源自欧洲文化,非洲文化的传入丰富了其内容,故排除C项;非洲文化通过融合而非冲突的方式成为美国文化的一部分,“冲击”一词不符合材料中“融合”与“纳入”的描述,故排除D项。

7.A 考查丝绸之路。张骞出使乌孙后,乌孙使者通过回访了解到汉朝的强大和富有,此后乌孙与汉朝交往日益密切,主动献马、送质子入侍及参与朝贡,表明乌孙对汉朝的认可与归附,这体现出丝绸之路不仅是贸易通道,还加强了中原王朝与西域国家的联系,强化了中原王朝的向心力,故选A项。材料中乌孙的行为属于朝贡体系下的外交互动,而非军事或政治同盟,且“稳固”一词缺乏直接证据,故排除B项;班超经营西域涉及管理,但材料主要强调乌孙的主动行为(如质子入侍、朝贡),更多指向文化向心力,而非深化行政管理,故排除C项;乌孙位于西域(西部边疆),与北部边疆(匈奴等)无关,故排除D项。

药、雅集);17世纪通过国际贸易进入欧洲,催生“香文化”(用于腌制肉类、宗教仪式),这体现了商品流动促进不同文化间的互动与融合,故选B项。材料中仅表明东南亚香料融入明朝宫廷及欧洲贵族的生活,未体现贸易对象”的结论,故排除C项;香料在明朝与欧洲催生了不同的文化实践,体现了文化的多样性,而非生活方式趋同,故排除D项。

9.D 考查中国跨国公司。根据材料可知,从2011年到2017年,中国排名前100的跨国公司的平均海外资产、影响力不断加强,故选D项。在市场经济条件下,跨国公司虽然在全球资源配置中扮演重要角色,但对资源配置起着基础性作用的是市场,故排除A项;材料主要反映的是中国跨国公司在海外的资产、收入和员工情况,并没有体现劳动力结构的变化,故排除B项;材料没有体现贸易范围的变化,故排除C项。

10.D 考查中山装。中山装的设计源于孙中山对民族精神的倡导,其普及与国民革命运动直接相关。材料中投机分子借中山装“表示自己有模仿中山的能耐”,说明国民革命塑造的政治符号具有强大号召力,其思想和实践仍深刻影响社会,凸显了这场运动的历史意义,故选D项。1928年国民党已建立全国政权,革命重心转向巩固统治,而非进入“新阶段”,故排除A项;中山装虽被广泛穿着,但材料强调其政治象征性,而非平等或大众化的文化属性,故排除B项;材料虽批评投机行为,但“侧面反映”需指向更深层的历史动因,而非单纯现象描述,故排除C项。

11.B 考查蒙古西征。结合所学知识可知,13世纪蒙古西征建立了庞大的蒙古帝国,伊利汗国是其四大汗国当地的伊斯兰风格相结合,形成了独特的“菱格十云朵嵌套”结构,这有力地佐证了蒙古西征推动了区域文排除A项;材料只表明中国云纹艺术在伊利汗国时期的地毯中有体现,并不能说明“华夏文明在中东占主导地位”,该说法过于夸大,故排除C项;材料主要强调的是蒙古西征背景下的文化交流,而不是传统意义上丝绸之路的作用,且13世纪时,丝绸之路的贸易和文化交流因政治等因素受到一定影响,而伊斯兰文化也不属于西方文化,故排除D项。

12.C 考查拿破仑战争后的欧洲文化。普希金从维护沙皇权威转向批判专制,并借拿破仑形象表达对自由、进向往政治改革与社会平等,故选C项。俄国封建农奴制直到1861年才废除,故排除A项;普希金的观点变化源于政治立场转变,而非新史料的发现或史实研究深化,故排除B项;拿破仑战争虽涉及民族问题,但普希金的批判聚焦于国内专制,未涉及民族自决议题,故排除D项。

13.C 考查二战后新兴民族国家。材料集中体现了殖民体系解体阶段的多重矛盾:既有原殖民地与原宗主国的对抗,也有美苏基于冷战利益的间接干预,以及阿拉伯国家联合反殖的外交行动。这种复杂性正是殖民的“主权平等原则”对抗英法干预,说明联合国的宗旨和原则在一定程度上是被认可和运用的,且最终英法压英法更多是出于自身战略利益的考量(如遏制苏联在中东扩张),故排除B项;1956年仍处于冷战两极格局主导时期,美苏的短暂合作是权宜之计,未动摇两极结构,多极化趋势在此时尚未显著,故排除D项。

14.A 考查元朝书院。根据材料可知,历山书院不仅提供教育服务,还涉及道德教化、藏书和医疗服务等多个方面,这表明其文化功能的多样性,故选A项。材料中并未提及自然条件对教学的影响,故排除B项;虽然历山书院提供了军事技能和医疗服务的学习机会,但并未明确指出是为了培养专业人才,且这些只是书院教育内容的一部分,故排除C项;材料中并未明确提及书院改变了何种传统教育模式,且从内容上看,书院仍以教育为核心,只是在教育内容上有所扩展,故排除D项。

15.B 考查中国近代图书馆。根据材料可知,巡回文库将图书和教育资源带到偏远地区,使得更多人能够接触到图书和文化,有利于文化的大众化发展,故选B项。材料只是说明巡回文库致力于将教育带到偏远地区,无法断定其为公民教育的主要渠道,且这一说法也不符合史实,故排除A项;材料并未提及巡回文库与基层政府自治权的关系,故排除C项;材料未提及高等教育普及的情况,故排除D项。

16.B 考查文化遗产的保护。根据材料可知,修复的目的是保存和展示古迹的美学与历史价值,这体现了对文化遗产真实性的尊重,尊重原始材料和确凿文献,以及添加区分性和现代标记,都是为了保证修复后的古迹不会误导人们对其原始状态的理解,确保文化遗产的真实性,故选B项。材料中并未提及“文物保护的时效性”,故排除A项;保护古迹的确有助于维护文化传承,但材料中并未体现,故排除C项;材料并未强调要完全还原文物古迹,故排除D项。

17.(1)策略:迎合土本文化;寻求政府支持;经济与金融渗透;学术翻译与经典重构。(6分,任答三点即可)(2)认识:佛教的中国化促进了文化的交流与传播;中华文化吸收他邦文化如佛教文化,并不断发展、升华;中华文化也不断向外辐射和传播,展示出中华文化的世界意义。(6分,言之有理即可)

18.(1)共同之处:坚持中国共产党的领导;政府主导与群众参与相结合;设立专门的安置机构,提供基本保障;给予经济与就业支持;始终坚持人道主义精神;服务于国家战略,践行国际责任。(4分,任答两点即可)(2)变化:政策规范化;安置多元化;国际合作深化。(4分,任答两点即可)积极影响:规范了难民的管理;保障了难民的权益;提升了政府的社会管理能力;有利于促进社会稳定与边疆开发;提升了中国国际话语权和负责任大国的形象;有利于构建人类命运共同体。(4分,任答两点即可)

19.(1)特点:遭到西方文化强势渗透;阶层文化差异大;传统性与现代化结合;宗教冲突激烈;文化冲突与融合交织。(8分,任答四点即可)

一;促进了民族文化的复兴,提升了民族自信心和民族凝聚力;促进了文化遗产的保护;提升了印度的文化软实力和国际影响力。(8分,任答四点即可)

20.示例:

论题:茶文化的全球传播推动了世界文化的发展。(2分)

阐述:中国作为茶树的原产地,茶业最早在巴蜀兴起,随后在国内逐步扩散,成为国人生活中不可或缺契机传至朝鲜和日本。在日本,茶文化得到了进一步的发展与升华,形成了闻名世界的日本茶道。日本茶新。随着新航路的开辟,世界联系日益紧密,茶被西方引进。茶进入欧洲后,迅速受到贵族阶层的青睐。在交生活的重要组成部分。这种悠闲的社交方式不仅增进了人际关系,还对英国的文学、艺术等领域产生了重要影响。(8分)

总之,茶在传播过程中既保留了其源自中国的文化基因,又在不同地区生根发芽,与当地文化相互交融,衍生出丰富多彩的茶文化表现形式,极大地丰富了世界文化的多样性,成为人类文明交流互鉴的杰出典范。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

历 史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:选择性必修3。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.在探讨“孝”的伦理时,王守仁强调孝道并非源于外在教条,认为“此心若无人欲,纯是天理,是个诚于孝亲的心,冬时自然思量父母的寒,便自要去求个温的道理”。由此可知,王守仁

A.强调个人的主观能动性 B.否定传统伦理道德标准

C.具有客观唯心主义倾向 D.提倡“格物致知”的理念

2.欧几里德的《原本》,按照原书名可意译为“测地学”,因为该学科源自古埃及人测量土地的经验,并发展为一门演绎科学,利玛窦将此书译成中文时,借用古代汉语“数未定而设问”的“几何”一词,取名为《几何原本》。利玛窦的这一做法意在

A.更新国人的数学思维方式 B.适应士大大的传统认知

C.传播儒家的经世致用思想 D.准确诠释西方数学文化

3.公元988年,基辅罗斯大公弗拉基米尔接受东正教洗礼,将拜占庭式基督教定为国教。13世纪,弗拉基米尔被东正教尊为圣弗拉基米尔,成为斯拉夫人的英雄。东正教会的“教主教区主教区“层级结构,与基辅罗斯的“大公国一公国”政治架构相吻合,都主教成为大公的“首席顾问”。上述现象

A.标志着神学思想向世俗化转变 B.导致基督教会内部出现大分裂

C.促进了俄罗斯共同体意识发展 D.说明莫斯科公国成为集权国家

4.8世纪初,日本仿照《唐律疏议》制定《大宝律令》,确立了律令制国家框架。太政官制与八省百官体系直接移植自唐朝三省六部制,但根据氏族社会的特点形成了位阶制。这反映出当时日本

A.具有强烈的民族认同意识 B.选择性地吸收中华文化

C.致力于维护传统等级秩序 D.认可宗藩体系中的地位

5.西罗马帝国灭亡后,日耳曼雇佣兵将领狄奥多里克以“军事长官”的名义统治意大利,实际上独立于拜占庭帝国之外,并推行地方自治。大迁徙后,法兰克人按战功分配高卢土地,形成“份地”制度。据此可知,日耳曼人的迁徙

A.消除了氏族血缘的影响力 B.促进了民族国家形成和发展

C.中断了欧洲农耕文明进程 D.推动了西欧政治结构的转型

6.下表是18世纪以来非洲文化在美国的发展概况。这可用于说明

领域 概况

音乐 黑人带来的鼓乐、灵歌等,逐渐演变为蓝调、爵士等美国本土音乐流派

宗教 伏都教融合了西非约鲁巴信仰与天主教元素,形成了独特的宗教文化

饮食 非洲饮食中的秋葵汤和炸鸡等被纳入美国南方的饮食体系之中

A.殖民扩张客观上促进美国文化多元化 B.文化融合消除了美国排外情绪

C.黑奴贸易推动了美国主流文化的转换 D.外来文化冲击了美国本土文化

7.张骞出使乌孙后,乌孙使者随汉使回访,“见汉人众富厚,归报其国,其国乃益重汉”。东汉时期,乌孙大昆弥主动献名马并送质子入侍;班超经营西域时,乌孙亦参与朝贡。这体现出

A.丝绸之路增强了中原王朝的向心力 B.西域诸国与汉朝同盟关系稳固

C.两汉政府深化了对西域的行政管理 D.汉朝的北部边疆局势趋于安定

8.据史料记载,东南亚香料通过朝贡贸易进入明朝宫廷,并融入中药体系和文人雅集之中。17世纪,欧洲贵族将东南亚香料视为身份象征,用于腌制肉类和宗教仪式,催生出“香文化”。这表明,当时

A.对外交流致使社会奢靡之风蔓延 B.国际贸易推动跨区域文化交融

C.东南亚跃升为全球主要贸易对象 D.早期全球化引发生活方式趋同

9.下面为2011~2017年中国排名前100的跨国公司平均海外资产、收入、员工统计表。据此可知

平均海外资产 (万元人民币) 平均海外收入 (万元人民币) 平均海外员工 (人) 平均跨国指数

2011 3 250 449.5 3 101 051.3 4 151.8 12.2

2012 3 819 372.3 4 266 682.9 4 916.1 15.4

2013 4486 873.2 4 779 552.7 6 242.1 15.7

2014 5 247 279.8 5 058 026.2 7 239.3 15.6

2015 5 633 384.3 4 859 031.5 9 242.6 15.6

2016 7 086 186.2 4 731 597.0 10 118.2 17.3

2017 8 078 308.8 4 901 195.0 11 661.8 19.4

A.跨国公司在资源配置中起基础性作用 B.经济全球化改变了中国劳动力结构

C.产业结构优化拓展了对外贸易的范围 D.中国经济在全球的影响力不断加强

10.1928年,《国闻画报》发文指出:“非同志而将要投机或已经投机的分子,尤其喜欢中山装······大概以为本人以前虽非中山信徒,但现在颇有信奉总理的必要。即使自己万无信奉三民主义的能力,但是着了中山装之后,至少可以在衣服上表示自己有模仿中山的能耐。”该文从侧面反映出当时

A.民主革命进入新阶段 B.服饰文化的平等化与大众化

C.官场上投机风气盛行 D.国民革命运动具有重要意义

11.云纹是中国古老的艺术主题。右图是13世纪伊利汗国时期的滴珠窠云纹地毯,其保留了伊斯兰风格,形成了独特的“菱格十云朵嵌套”结构。这可用于佐证

A.本土文明同化了外来统治者

B.蒙古西征推动了区域文化交流

C.华夏文明在中东占主导地位

D.丝绸之路上东西文化交流畅通

12.1814年,俄国作家普希金在《皇村回忆》中将拿破仑塑造为“暴君”。1824年,普希金在流放期间创作诗歌,批判俄皇亚历山大一世,称其统治为“无声的禁锢”,而将拿破仑归为“正义的一方”。普希金的这一转变

A.表明俄国封建制度瓦解 B.反映出史实拓展推动史论深化

C.折射出民主意识的增强 D.说明“民族自决”原则影响深远

13.1956年,埃及纳赛尔政府颁布《苏伊士运河国有化法令》,收回苏伊士运河主权,并援引《联合国宪章》第2条“主权平等原则”对抗英法干预。这一行动触发了第二次中东战争,阿拉伯国家集体与英法断交并切断对这些国家的石油供应,最终美苏联合施压迫使英法撤军。对此解读合理的是

A.联合国的宗旨无法得到践行 B.西方资本主义阵营走向瓦解

C.殖民体系下国际关系的复杂 D.多极化有力冲击了两极格局

14.元朝历山书院规定:“以曹人范秀为之师,其子弟与相邻凡愿学者皆集······提刑公之封树在焉,则为书与昆弟约,谨烝尝护松槚,相与为忠信孝悌之归。又与子侄约,凡胜衣者悉就学,暇日习射御备颜行······复藏方书,聘定襄周文胜为医师,以待愿学者与乡之求匕剂者。”这表明,历山书院

A.功能呈现多样性特征 B.教学受自然条件影响

C.注重专业人才的培养 D.改变了传统教育模式

15.1936年,有学者指出,中国巡回文库通常采用以箱装书的方式(如下图),将图书输送于偏僻而无图书馆设备之地。与固定图书馆“期待于求教的”理念相比,巡回文库的核心是读者需求,“迁就于求教的”,将教育的力量“打进农民的生活”。当时的巡回文库

A.成为公民教育的主要渠道 B.推动了文化的大众化发展

C.强化了基层政府的自治权 D.得益于高等教育逐步普及

16.《国际古迹保护与修复宪章》规定:“修复过程是一项高度专业化的工作。其目的旨在保存和展示古迹的美学与历史价值,并以尊重原始材料和确凿文献为依据······任何不可避免的添加都必须与该建筑的构成有所区别,并且必须要有现代标记。无论在任何情况下,修复之前及之后必须对古迹进行考古及历史研究。”该宪章强调

A.进行文物保护的时效性 B.文化遗产保护的真实性

C.维护文化传承的多样性 D.还原文物古迹的完整性

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题12分,第18题12分,第19题16分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

东汉时期,西城高僧安世高、支委迦谶等随商队东来。安世高译《安般守意经》时以道家“守一”概念比附禅定,支委迦该则以黄老术语翻译大乘经典。魏晋时期,西城僧侣支遁、康僧会等迁居江南,他们用《庄子》《周易》注解佛学,提出“本无”等命题,使佛教成为士族清谈的重要内容。南北朝时期,鸠摩罗什在长安译场组织三千弟子重译《法华经》《金刚经》,奠定大乘经典汉译范式。北魏法果提出“皇帝即当今如来”,唐朝寺院获得“赐额”特权,法门寺因供奉佛骨成为国家祭祀场所。南北朝寺院通过“僧祇票”制度经营土地,唐朝“无尽藏”系统更发展出借贷、典当业务。

佛教于538年经朝鲜半岛传入日本。圣德太子派遣小野妹子等遣清使引进中国佛教制度。日本僧人最澄入唐求法后,在比款山创立天台宗,融合密教,禅法与菩萨戒。空海于高野山开创真言宗,将密教仪轨与日本神道结合,提出“即身成佛”理论。

-摘编自汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》、荣新江《丝绸之路与东西文化交流》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括东汉至唐朝时期佛教在华传播的策略。(6分)

(2)结合所学知识,从佛教传播的角度,谈谈你对文化交流与传播的认识。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一新中国成立初期,8,此行在温批难民对通过报刊定件发明解众,形发“所众的经动”,而对期:,1030~1053年,中央通过《美于海外侨民工作的指示),收容并安现了2万名被边的的难侨,并设立华侨农场作为集中安置点。

-摘编自周鲠生《国际法视野下的中国难民政策》

材料二

1979年,中国接收了28万越南难民,在广西、云南等地建立了华侨农场,同时推行“以民聘止工代版”政策,发展橡胶种植与加工业,使难民群体逐步融入地方产业徒,对于华侨农场的入《难民公约》,获得国际规则制定参与资格,1982年宪法明确“给予外国人受庇护的权利”。现出“负责任大国”形象,为90年代参与联合国维和行动积累了外交资本。20世纪90年代,广东省通过民营企业吸纳归国难侨就业。2014年《关于在华难民社会融入的指导意见》鼓励难民参与职业技能培训,昆明等地试点难民子女进入公立学校就读。2015年叙利亚危机中,我国向约旦、黎巴嫩提供约1亿元人道援助,“以难民外交拓展一带一路合作”。

-摘编自联合国难民署《全球难民治理与中国角色》

(1)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立初期和改革开放后我国难民政策的共同之处。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明改革开放后我国难民政策的变化及其积极影响。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

殖民时期,印度政府将英语确立为唯一行政语言,印度语言仅用于低级职务。英语教育体系培养了一批西化印度精莫阶层,他们接受西方价值观并主导行政、法律系统。广大农村主义与传统信仰。英语教育培养的中产阶级成为文化变革的主力,他们既推动社会改革,如新林,激化锡克教徒与穆斯林的暴力冲突,在土地分配中偏向穆新林地主,加剧了印度教农民与穆斯林精英的经济不平等。

-摘编自[英]苏珊·贝利(种姓、社会与政治;从18世纪到现代印度的变迁》

材料二

印度独立后,通过1950年宪法明确将世俗主义确立为国家基本原则,还确立了“三语政刷。1967年《官方语言法案》允许各邦自主选择教学语言,使泰米尔语、孟加拉语等地方语言重新成为文化载体。1954年启动的“国家遗产保护计划”对泰姬隙、科纳拉克太阳神庙等殖民时期遭忽视的遗迹进行科学修复,并赋予其“非殖民化历史象征”的意义,印度文化关系委员会在全球设立了35个文化中心。

-摘编自[关]格兰维尔·奥斯汀《印度宪法:国家的基石》(1)根据材料一,归纳殖民时期印度文化的特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析印度独立后文化建设的意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中国是茶树的原产地,中国茶业最初兴于巴蜀,其后向东部和南部传播开来,逐步遍及全国,到了唐朝,又传至朝鲜和日本。16世纪后被西方引进,并逐渐发展成为中国及东亚乃至整个世界的一种灿烂独特的茶文化。

-摘编自马曼丽李丁《丝绸之路发展史》

根据材料并结合世界史知识,围绕“茶与茶文化”自拟论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑清晰,表述成文。)

2024~2025学年高二4月期中提升考·历史

参考答案、提示及评分细则

1.A 考查王阳明的思想。根据材料可知,王守仁强调“孝”是出自内心的诚,是“此心若无人欲,纯是天理”,即认为个人内心的良知是判断和践行道德的关键。他认为,人内心自然会思量父母的寒暖等,从而去践行孝道,这突出了个人的主观能动性,故选A项。王守仁强调以内心的良知为准则来实践伦理道德,是对传统伦理道德践行方式的一种新的阐释,而非否定,故排除B项;王守仁的思想具有主观唯心主义色彩,他认为个人的主观精神决定一切,而客观唯心主义是把客观精神(如上帝、理念、绝对精神等)看作世界的主宰和本原,故排除C项;“格物致知”是程朱理学中的核心理念,主张通过对事物的外在探究来获取知识和天理,而王守仁主张通过内心的反省来认识天理,故排除D项。

这样的命名方式能够与中国传统文化中的概念相联系,适应了中国士大夫阶层传统的认知方式,使他们更容文化适配,而非直接改变思维方式,故排除A项;利玛窦的目标是传教,虽借儒家外壳,但核心并非传播儒家经世致用思想,故排除C项;“几何”一词并非是对西方数学文化的准确诠释,利玛窦这样命名更多是从便于在中国传播、让国人接受的角度考虑的,故排除D项。

3.C 考查俄罗斯文化。根据材料并结合所学知识可知,东正教的国教化统一了基辅罗斯的宗教信仰,教会与政凝聚了不同部落,为俄罗斯民族共同体的形成奠定了基础,故选C项。材料体现的是基辅罗斯宗教与政治的结因果关系,且时间不符,故排除B项;莫斯科公国在14~16世纪的逐步崛起为一个集权国家,与材料中基辅罗斯的宗教与政治整合无关,故排除D项。

4.B 考查古代日本文化。日本仿照《唐律疏议》制定《大宝律令》,移植唐朝三省六部制,同时结合自身氏族社会特点将其改为位阶制,体现了日本在学习中国文化时并非全盘照搬,而是有选择性地吸收和改造,故选B 项。材料主要体现的是日本对唐朝律令的借鉴和调整,没有强调日本的民族认同意识,故排除A项;虽位阶制可能涉及等级,但材料重点在于制度移植的本土化调整,而非单纯维护传统,故排除C项;宗藩关系强调政治依附,而日本引入唐朝制度是主动的文化借鉴,故排除D项。

5.D 考查日耳曼人的迁徙。日耳曼人的地方自治政策削弱了中央集权,促使权力分散至地方贵族;“份地”制的转变,正是西欧政治结构转型的核心表现,为西欧封建制度的形成奠定了基础,故选D项。日耳曼社会虽逐渐弱化氏族纽带,但“份地”制度更多基于军事组织,未完全消除血缘影响,故排除A项;民族国家是近代产物,日耳曼迁徙时期处于封建割据阶段,尚未形成民族国家,故排除B项;西欧农耕文明在中世纪庄园制下持续发展,并未中断,仅组织形式发生变化,故排除C项。

6.A 考查移民社会的多元文化。18世纪以来,非洲文化与美国本土文化及其他文化相融合,这是由于在殖民扩张过程中,大量非洲黑人被贩卖到美国,他们带来了自己的文化,客观上促进了美国文化的多元化,故选A 排除B项;美国的主流文化源自欧洲文化,非洲文化的传入丰富了其内容,故排除C项;非洲文化通过融合而非冲突的方式成为美国文化的一部分,“冲击”一词不符合材料中“融合”与“纳入”的描述,故排除D项。

7.A 考查丝绸之路。张骞出使乌孙后,乌孙使者通过回访了解到汉朝的强大和富有,此后乌孙与汉朝交往日益密切,主动献马、送质子入侍及参与朝贡,表明乌孙对汉朝的认可与归附,这体现出丝绸之路不仅是贸易通道,还加强了中原王朝与西域国家的联系,强化了中原王朝的向心力,故选A项。材料中乌孙的行为属于朝贡体系下的外交互动,而非军事或政治同盟,且“稳固”一词缺乏直接证据,故排除B项;班超经营西域涉及管理,但材料主要强调乌孙的主动行为(如质子入侍、朝贡),更多指向文化向心力,而非深化行政管理,故排除C项;乌孙位于西域(西部边疆),与北部边疆(匈奴等)无关,故排除D项。

药、雅集);17世纪通过国际贸易进入欧洲,催生“香文化”(用于腌制肉类、宗教仪式),这体现了商品流动促进不同文化间的互动与融合,故选B项。材料中仅表明东南亚香料融入明朝宫廷及欧洲贵族的生活,未体现贸易对象”的结论,故排除C项;香料在明朝与欧洲催生了不同的文化实践,体现了文化的多样性,而非生活方式趋同,故排除D项。

9.D 考查中国跨国公司。根据材料可知,从2011年到2017年,中国排名前100的跨国公司的平均海外资产、影响力不断加强,故选D项。在市场经济条件下,跨国公司虽然在全球资源配置中扮演重要角色,但对资源配置起着基础性作用的是市场,故排除A项;材料主要反映的是中国跨国公司在海外的资产、收入和员工情况,并没有体现劳动力结构的变化,故排除B项;材料没有体现贸易范围的变化,故排除C项。

10.D 考查中山装。中山装的设计源于孙中山对民族精神的倡导,其普及与国民革命运动直接相关。材料中投机分子借中山装“表示自己有模仿中山的能耐”,说明国民革命塑造的政治符号具有强大号召力,其思想和实践仍深刻影响社会,凸显了这场运动的历史意义,故选D项。1928年国民党已建立全国政权,革命重心转向巩固统治,而非进入“新阶段”,故排除A项;中山装虽被广泛穿着,但材料强调其政治象征性,而非平等或大众化的文化属性,故排除B项;材料虽批评投机行为,但“侧面反映”需指向更深层的历史动因,而非单纯现象描述,故排除C项。

11.B 考查蒙古西征。结合所学知识可知,13世纪蒙古西征建立了庞大的蒙古帝国,伊利汗国是其四大汗国当地的伊斯兰风格相结合,形成了独特的“菱格十云朵嵌套”结构,这有力地佐证了蒙古西征推动了区域文排除A项;材料只表明中国云纹艺术在伊利汗国时期的地毯中有体现,并不能说明“华夏文明在中东占主导地位”,该说法过于夸大,故排除C项;材料主要强调的是蒙古西征背景下的文化交流,而不是传统意义上丝绸之路的作用,且13世纪时,丝绸之路的贸易和文化交流因政治等因素受到一定影响,而伊斯兰文化也不属于西方文化,故排除D项。

12.C 考查拿破仑战争后的欧洲文化。普希金从维护沙皇权威转向批判专制,并借拿破仑形象表达对自由、进向往政治改革与社会平等,故选C项。俄国封建农奴制直到1861年才废除,故排除A项;普希金的观点变化源于政治立场转变,而非新史料的发现或史实研究深化,故排除B项;拿破仑战争虽涉及民族问题,但普希金的批判聚焦于国内专制,未涉及民族自决议题,故排除D项。

13.C 考查二战后新兴民族国家。材料集中体现了殖民体系解体阶段的多重矛盾:既有原殖民地与原宗主国的对抗,也有美苏基于冷战利益的间接干预,以及阿拉伯国家联合反殖的外交行动。这种复杂性正是殖民的“主权平等原则”对抗英法干预,说明联合国的宗旨和原则在一定程度上是被认可和运用的,且最终英法压英法更多是出于自身战略利益的考量(如遏制苏联在中东扩张),故排除B项;1956年仍处于冷战两极格局主导时期,美苏的短暂合作是权宜之计,未动摇两极结构,多极化趋势在此时尚未显著,故排除D项。

14.A 考查元朝书院。根据材料可知,历山书院不仅提供教育服务,还涉及道德教化、藏书和医疗服务等多个方面,这表明其文化功能的多样性,故选A项。材料中并未提及自然条件对教学的影响,故排除B项;虽然历山书院提供了军事技能和医疗服务的学习机会,但并未明确指出是为了培养专业人才,且这些只是书院教育内容的一部分,故排除C项;材料中并未明确提及书院改变了何种传统教育模式,且从内容上看,书院仍以教育为核心,只是在教育内容上有所扩展,故排除D项。

15.B 考查中国近代图书馆。根据材料可知,巡回文库将图书和教育资源带到偏远地区,使得更多人能够接触到图书和文化,有利于文化的大众化发展,故选B项。材料只是说明巡回文库致力于将教育带到偏远地区,无法断定其为公民教育的主要渠道,且这一说法也不符合史实,故排除A项;材料并未提及巡回文库与基层政府自治权的关系,故排除C项;材料未提及高等教育普及的情况,故排除D项。

16.B 考查文化遗产的保护。根据材料可知,修复的目的是保存和展示古迹的美学与历史价值,这体现了对文化遗产真实性的尊重,尊重原始材料和确凿文献,以及添加区分性和现代标记,都是为了保证修复后的古迹不会误导人们对其原始状态的理解,确保文化遗产的真实性,故选B项。材料中并未提及“文物保护的时效性”,故排除A项;保护古迹的确有助于维护文化传承,但材料中并未体现,故排除C项;材料并未强调要完全还原文物古迹,故排除D项。

17.(1)策略:迎合土本文化;寻求政府支持;经济与金融渗透;学术翻译与经典重构。(6分,任答三点即可)(2)认识:佛教的中国化促进了文化的交流与传播;中华文化吸收他邦文化如佛教文化,并不断发展、升华;中华文化也不断向外辐射和传播,展示出中华文化的世界意义。(6分,言之有理即可)

18.(1)共同之处:坚持中国共产党的领导;政府主导与群众参与相结合;设立专门的安置机构,提供基本保障;给予经济与就业支持;始终坚持人道主义精神;服务于国家战略,践行国际责任。(4分,任答两点即可)(2)变化:政策规范化;安置多元化;国际合作深化。(4分,任答两点即可)积极影响:规范了难民的管理;保障了难民的权益;提升了政府的社会管理能力;有利于促进社会稳定与边疆开发;提升了中国国际话语权和负责任大国的形象;有利于构建人类命运共同体。(4分,任答两点即可)

19.(1)特点:遭到西方文化强势渗透;阶层文化差异大;传统性与现代化结合;宗教冲突激烈;文化冲突与融合交织。(8分,任答四点即可)

一;促进了民族文化的复兴,提升了民族自信心和民族凝聚力;促进了文化遗产的保护;提升了印度的文化软实力和国际影响力。(8分,任答四点即可)

20.示例:

论题:茶文化的全球传播推动了世界文化的发展。(2分)

阐述:中国作为茶树的原产地,茶业最早在巴蜀兴起,随后在国内逐步扩散,成为国人生活中不可或缺契机传至朝鲜和日本。在日本,茶文化得到了进一步的发展与升华,形成了闻名世界的日本茶道。日本茶新。随着新航路的开辟,世界联系日益紧密,茶被西方引进。茶进入欧洲后,迅速受到贵族阶层的青睐。在交生活的重要组成部分。这种悠闲的社交方式不仅增进了人际关系,还对英国的文学、艺术等领域产生了重要影响。(8分)

总之,茶在传播过程中既保留了其源自中国的文化基因,又在不同地区生根发芽,与当地文化相互交融,衍生出丰富多彩的茶文化表现形式,极大地丰富了世界文化的多样性,成为人类文明交流互鉴的杰出典范。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

同课章节目录